10,99 €

Mehr erfahren.

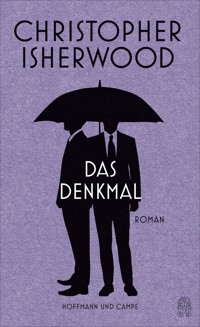

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

England in den 1920er Jahren: Der Erste Weltkrieg ist vorbei, Eric Vernon ist kein Junge mehr, aber auch noch kein Mann. Die Welt um ihn herum verwirrt ihn zutiefst, klare Vorbilder gibt es nicht mehr. Einerseits eifert er seinem Vater nach, dem alles überstrahlenden Helden, der ein ruhiges Leben voller Entbehrungen führte, bis er schließlich im Krieg starb. Andererseits ist er so fasziniert wie abgestoßen vom besten Freund seines Vaters, der den Krieg überlebt hat und nun in der Berliner Schwulenszene Vergnügen und Vergessen sucht. Christopher Isherwood Abgesang auf die maroden Lebensverhältnisse der britischen Upper Middle Class, erstmals in deutscher Übersetzung von Georg Deggerich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 298

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Christopher Isherwood

Das Denkmal

Porträt einer Familie

Roman

Aus dem Englischen von Georg Deggerich

Hoffmann und Campe

Für meinen Vater

Erstes Buch

1928

I

»Nein, nicht wirklich«, sagte Mary. »Nein, es hat nicht viel genützt.«

Die Tür stand weit offen. Anne, die Vergnügungssteuermarken auf grüne und orangefarbene Eintrittskarten klebte und der gelangweilten, ironischen Stimme ihrer Mutter zuhörte, verzog die Stirn.

Mary beschrieb zum zwanzigsten Mal am Telefon den furchtbaren Schrecken, den sie in der letzten Woche mit dem Spanischen Quartett erlebt hatten. Das Cello und die zweite Geige – die armen Dinger waren den Tränen nahe – hatten ihre Stimmen des Dohnányi-Quartetts in ihrem Hotelzimmer nahe Victoria Station vergessen, und Mary, der nur eine Viertelstunde blieb, um mit dem Taxi dort hinzufahren, während sie auf der Bühne bereits Schubert spielten, hatte das Personal nur mit viel Mühe überreden können, ihr das Zimmer aufzuschließen. Und natürlich war das alles sehr lustig gewesen. Überaus lustig, dachte Anne mit finsterer Miene. Wirklich sehr lustig.

»Ach, ja; ach, ja. Bloß eins der üblichen Missgeschicke.«

Wie Mutter all das hier liebt. Und warum auch nicht? Anne ließ ihren Blick durch den reizvollen kleinen Raum schweifen, über die vielen Papierstapel auf dem Boden, den bretonischen Schrank, das Steinlen-Plakat an der Wand, das Bett, die Ankleidekommode, das Regal mit den gelben Taschenbüchern und die leuchtenden Schachbrettmustervorhänge an den Fenstern. Es sah fast aus wie das Innere eines Wohnwagens. Abends legte man sich auf dem in Tarnfarben bezogenen Diwan schlafen, inmitten der Dinge, die sich am Tag angesammelt hatten – der Briefe, Zeitungen, ausgeschnittenen Artikel, anderer Leute Instrumente, Tennisschläger und gewöhnlich des einen oder anderen schmutzigen Geschirrstücks oder ein paar Biergläsern, die beim Aufräumen nach dem Essen übersehen worden waren. Und hier wohne ich, dachte Anne.

Tatsächlich war sie immer noch ein wenig verärgert, dass sie ins Musikzimmer hatte umziehen müssen, weil Mary einer Schülerin von der Theaterschule für vierzehn Tage einen Schlafplatz angeboten hatte, bis sie eine eigene Wohnung fand. An der Wand neben dem Bett im Musikzimmer liefen Warmwasserrohre entlang, sodass man am Morgen halb gekocht aufwachte. Warum hatte das verdammte Mädchen sich nicht rechtzeitig um ein Zimmer kümmern können? Aber hier kümmerte sich ja nie jemand rechtzeitig. Immer diese Entscheidungen in letzter Minute, ob es ums Essenholen ging oder darum, Leute für eine Party aufzutreiben. Immer diese Bahnhofsatmosphäre – bloß um des Gefühls willen, auf dem Bahnhof zu leben. Anne gähnte. Aber ich sehe, wie viel Spaß es Mary bereitet.

»Ja. Wir wurden zu einem opulenten Mahl bei den Gowers eingeladen. Meine Liebe … ich bin nicht hochnäsig, weil Ma sagt, das sei eine Sünde, aber bei all den … ja, du sagst es …«

Nicht, dass sie nicht arbeitete, härter als jede Bürokraft, angesichts der Flut von Briefen, die sie in ihrer weit ausladenden Schrift, gespickt mit lauter Fehlern, beantwortete. Und dann die vielen Stunden, die sie auf einem harten Stuhl in der Galerie verbrachte. Und abends die Atelierpartys, Konzerte und Aufführungen in Klubs, bloß um im Gedränge der Künstlergarderobe irgendeine Person kennenzulernen, die sich auch nur im Entferntesten als »nützlich« erweisen könnte. Niemals müde, immer bereit, zu tanzen, zu trinken, Sir Henry Wood oder Harriet Cohen nachzuahmen, jemandem beim Kochen zu helfen und zu singen:

Eines späten Abends im Theater

Sah ich ihn im Parkett,

Eine Hand auf dem Programm …

Deine Mutter ist wunderbar, sagten sie. Anne hatte es schon ihr Leben lang gehört. Deine Mutter ist wunderbar. Und sie hatten recht.

Mit diesem Gefühl strahlte Anne Mary an, als diese lächelnd mit einem Stapel Blätter in den Händen in der Tür erschien, eine Schürze umgebunden und eine Zigarette im Mund.

»Haben wir Mrs Gidden ihren Mitgliedsausweis geschickt?«

»Ja, ich glaube schon.«

»Sie schreibt hier, sie hätte keinen bekommen.«

»Einen Augenblick, ich schaue gleich nach … ja, wir haben ihn ihr geschickt.«

»Miststück!«

Träge und wie in Zeitlupe legte Mary ihre Blätter auf den Stapel auf dem Tisch, zog ein paar andere hervor, schrieb eine Adresse ins Mitgliedsbuch und schlenderte wieder hinaus.

In Wahrheit, dachte Anne und hätte beinahe zwei Marken auf eine Eintrittskarte geklebt, gehöre ich nicht hierher. Ich bin kein Mitglied der Truppe.

Ja, sie hatte es oft gespürt. Erst vor ein oder zwei Wochen, als sie im Scherz eine Ballettszene nachgespielt hatten und Edward fünfzehn Sekunden lang buchstäblich auf einem Ohr gestanden hatte. Sie hatte ihnen zugesehen, als wären es Fremde. Das Seltsame ist, dass Maurice dazugehört. Es hat also nicht nur damit zu tun, wie sehr man Künstler ist.

Sie war nicht eifersüchtig auf Mary. Das allein war es nicht. Auch wenn ich es natürlich bin, zumindest ein bisschen. Sie ist furchtbar gut zu mir. Nein, mehr als gut – wirklich anständig. Vielleicht hätte ich als Dame mehr Glück. Wenn ich bei Tante Lily lebte. Gott bewahre.

Ich werde nie auch nur ein Zehntel so wie Mutter sein, dachte Anne. Und ich möchte es auch nicht.

»Mrs Oppenheimer möchte zwei Freikarten für eine ihrer Töchter und deren Freundin«, rief Mary aus dem Nebenzimmer.

»Soso.«

»Ich glaube, die Freundin ist dieser kleine Trauerkloß, den wir letztens im Aeolian gesehen haben.«

»Wahrscheinlich«, rief Anne zurück, nahm zwei Eintrittskarten und trug sie ins Buch ein.

Wenn man Mary kritisieren wollte, hätte man absolut nichts gegen sie vorbringen können. Sie war über alle Kritik erhaben. Aber musst du immer, hätte Anne sie manchmal anschreien mögen, musst du immer so verständnisvoll sein? Hatte Mary jemals in ihrem Leben irgendein absurdes, altmodisches, dummes Vorurteil gepflegt? Hatte sie jemals irgendwen gehasst? Hatte sie überhaupt jemals etwas empfunden? Man konnte es sich nur schwer vorstellen. Ihr schlimmstes Urteil über eine Person: »Na, das ist mir vielleicht eine Marke.« Ihr Zeichen äußerster Ablehnung: »Dein Geschmack, meiner nicht.« Sie nahm alles mit Humor – Bolschewismus, Christliche Wissenschaft, Lesben, den Generalstreik –, »Nicht sehr anheimelnd« oder »Da könnte ich mich nicht für begeistern«.

Ich denke, ich sollte ins Kloster gehen. Vor einem Jahr hatte Anne ernsthaft überlegt, Krankenschwester zu werden. Sie hatte sich erkundigt, es versuchsweise sogar Mary gegenüber erwähnt. Und bei Marys nachsichtigem, leise amüsiertem Lächeln hatte sie gespürt: Nein, niemals. Es ging nicht. Nie könnte sie es gegenüber der Truppe aussprechen, die mit ihren Späßen nur eine neue Art Spiel daraus machen würde. Allein was man sie fragen würde. »Ist das nicht furchtbar aufregend?« »Ist es nicht schier umwerfend?« »Ist das nicht ein ungeheurer Spaß?« Vermutlich bin ich einfach nur romantisch wie ein Schulmädchen. Früher wollte ich immer Jeanne d’Arc sein. Dabei geht es bloß um Sex. Der gute alte Sex. Ich bin offenbar zum Schreien komisch. Dabei sehne ich mich so sehr nach jemandem, der nicht diesen überdrehten Sinn für Humor hat. Sie dachte sofort an Eric. Nein, Eric würde nicht lachen.

Wieder klingelte das Telefon. Mary stand lächelnd in der Tür: »Für dich.«

Anne stand auf, fühlte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss, zog die Stirn in Falten und marschierte ins Nebenzimmer. Sollte sie die Tür schließen? Verdammt, nein.

Während sie den Hörer aufnahm, schien ihre Stimme sich plötzlich ihrer Kontrolle zu entziehen. Sanft, unaufrichtig und kristallklar säuselte sie:

»Hallo, Tommy. Wie geht’s?«

Die ängstliche dünne Stimme am anderen Ende zwang sie zu einem leisen Lächeln.

»Oh, Liebling, tatsächlich? Wie aufregend … Wie absolut phantastisch. … Aber das klingt wahnsinnig spannend. Ich bin bestimmt ganz hingerissen. … Einen Augenblick, mein Schatz, ich schaue kurz nach. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher …«

Sie drehte sich um und sah ihre geröteten Wangen im Spiegel. Sollte sie? Wäre es amüsant? Oh, ja, ganz gewiss. Sie seufzte. Nicht so sehr aus Langeweile. Bei Tommy hatte sie immer das Gefühl von – Verantwortung.

Herausfordernd blickte sie ins Nebenzimmer, wo Mary weiter Steuermarken klebte.

»Steht heute Abend etwas Besonderes auf dem Programm?«

»Nein, ich glaube nicht. Ich werde wahrscheinlich zu Georges’ kleiner Feier gehen. Vielleicht treffe ich dort Hauptstein.«

»Und du kommst auch sicher mit den Sachen für morgen klar?«

»Ganz bestimmt, Liebes.«

Mary lächelte. Mit plötzlicher Gereiztheit erklärte Anne:

»Ich gehe ins Theater. Mit Tommy Ramsbotham.«

»Grüß ihn von mir.«

Ihre Blicke begegneten sich. Unwillkürlich grinste Anne ihre Mutter bewundernd an und dachte: Du hältst dich für unheimlich schlau, nicht wahr?

»Und versuche«, sagte Mary, »mehr über die zweite Mrs Ram’s B herauszufinden.«

»Ich glaube nicht, dass Tommy viel darüber weiß.«

»Vielleicht ist das Ganze auch bloß wieder ein Märchen aus Chapel Bridge.«

»Sollte mich nicht wundern.«

»Klingt jedenfalls so gar nicht nach unserem Ram.«

Zur gegebenen Zeit schlüpfte Anne in ein einfaches, aber sehr elegantes Kleid, schminkte die Lippen rot, legte Puder auf und zog ihre neuen Schuhe an – die komplette Trickkiste. Gerade so, als würde sie ein Geschenk für ein Kind verpacken. Oh, sie kam sich vor wie fünfunddreißig, so erfahren, so mondän, so abgebrüht, so liebevoll, so mütterlich, so – gütiger Gott, ja – so nachsichtig. Sie betrachtete sich kurz im Spiegel. Flitzte die Treppe hinunter.

Sie kannte das ganze Programm. So oft hatte es sich wiederholt. Tommy liebte es, Dinge auf stilvolle Art zu tun. Es hatte keinen Sinn, sich darüber aufzuregen oder ihm vorzuwerfen, dass er sein ganzes Taschengeld opferte. Er genoss es so sehr. Bin ich ein ängstliches Scheusal, fragte sie sich oft, wenn ihr Blick in einem ziemlich edlen Restaurant umherschweifte. Sie beschloss, dass sie eines war und besser etwas näher an ihn heranrücken sollte. Im Theater säßen sie natürlich nebeneinander. Sie verfolgte die Revue, zitternd vor Verlangen, sich zu amüsieren, ihm zu zeigen, dass sie sich amüsierte. Und wie er lachte, wenn er sah, dass auch sie lachte. Und wenn er zuerst lachte, drehte er sich zu ihr und streckte die Hand nach ihr aus, um sie zu ermuntern, es ihm nachzutun. In der Pause fragte er dann betont beiläufig:

»Und, wie gefällt es dir?«

»Absolut phantastisch«, sagte sie und strahlte ihn voller Dankbarkeit an, als hätte er Text und Musik geschrieben und spielte obendrein sämtliche Rollen.

»Nicht schlecht, wie?« In seiner Stimme hörte sie seine Freude und seinen Stolz so deutlich wie das Klingeln eines Telefons.

Und dann fragte sie ihn nach dem Büro und ob die Arbeit sehr anstrengend sei und wie sie ihm gefalle. Er fing an zu erzählen, vorsichtig und ernsthaft, bevor er sich plötzlich unterbrach:

»Ich langweile dich auch ganz bestimmt nicht?«

Ihre Stimme war wie ein heiliger Schwur, der Kuss auf ein Dutzend Testamente. Sie konnte gar nicht überzeugend genug klingen:

»Liebster, ich finde es ungeheuer interessant.«

Anschließend gingen sie in den kleinen Klub, auf dessen Mitgliedschaft er so stolz war. Er bedauerte bloß, dass er nicht verruchter war. Noch nie hatte es eine Razzia gegeben. Schon nach kurzer Zeit war sie angenehm benommen und blickte kichernd zu ihm auf, während sie durch den Raum tanzten. Jetzt war es ihr egal, ob sie ein Scheusal war oder nicht. Ein Teil der Wand war aus Spiegelglas, worin sie sich immer wieder betrachtete. Nun, sie musste zugeben, diese Augen waren ziemlich beeindruckend – und wie elegant ich tanze. Sie funkelte ihn an. Er wurde rot vor Glück. Im Taxi auf der Fahrt nach Hause würde sie ihn unumwunden auffordern. Er küsste hübsch. Das Leben ist so furchtbar kompliziert, dachte sie und streichelte ihm übers Haar. Ich glaube, ich sollte das besser lassen. Ach was, warum denn nicht? Verdammt, wir sind bereits in der King’s Road.

»Anne, du bist einfach wunderbar.«

»Guter alter Tommy.«

Wenn sie an ihrem Haus ankamen, war sie grundsätzlich klug genug, darauf zu beharren, dass er im Taxi blieb und direkt zu seiner Wohnung fuhr. Andernfalls wurde er rührselig. Zur Entschädigung küsste sie ihn vor den Augen des Fahrers. Ich bin solch ein Flittchen, dachte sie.

Am nächsten Morgen würde es ihr wie immer ergehen. Es war unfair. Wenn er doch bloß ein ganz normaler dummer Junge wäre – und sie hatte davon genügend kennengelernt. Aber Tommy war anders. Er himmelte sie wirklich an. Welch angenehme Vorstellung. Sie musste unwillkürlich lachen, als sie das Wort in Gedanken aussprach. Aber dennoch, es war unfair. Fast wäre es besser, wenn sie eine Harpyie wäre und ihn ins Verderben lockte. Aber ich mag ihn, dachte Anne. Gerade das macht das Ganze so unmoralisch. Ich bin mal heiß und mal kalt. Hätte der arme Kerl sich nur nicht so vollkommen offenbart und sämtliche Karten auf den Tisch gelegt. Er war ganz und gar arglos. Es gefiel ihm, sich zu demütigen. Und das machte die ganze Sache umso schlimmer für sie. Dieses fatale Gefühl der Sicherheit bewirkte, dass sie mit ihm spielte, ihn herablassend behandelte. Sie war gemein. Und sie wusste, dass er zu Hause über jedem ihrer Worte brüten und sich fragen würde, was genau sie damit gemeint hatte.

Die schlimmsten Momente waren, wenn er ihr seine Zukunftspläne unterbreitete. Dann fühlte sie sich besonders elend. Sie litt für ihn, als säße sie auf glühenden Kohlen, während er ihr seine Aussichten erläuterte. Gerald machte sich nicht viel aus dem Geschäft. Und wenn er, Tommy, sich anstrengte, wäre es nur eine Frage der Zeit – »Ich weiß, es wäre da oben kein besonders aufregendes Leben für dich«, sagte er. Manchmal fand sie ihn ganz schön unverschämt, wie er mit ihrem Mitleid spielte. Er war so entsetzlich solide. Sie spürte, dass sie seine einzige Liebe seit seiner Kinderstube war – was praktisch Gatesley für ihn gewesen war – und es bis zu seinem Tod bleiben würde. Wenn er nur mit einem anderen Mädchen flirten würde und ich davon erführe, dachte Anne, wäre ich vielleicht ernsthaft eifersüchtig. Ganz bestimmt sogar. Dann hätten wir wenigstens etwas erreicht. Aber Tommy war ohne jede Arglist. Er lag einfach am Boden und wartete darauf, dass man ihn mit Füßen trat.

Während der Bus in den Cambridge Circus einbog, sah Anne ihn schon treu unter dem Vordach des Palace Theatre warten. Und plötzlich erfasste sie ein ganz und gar unangenehmes, ahnungsvolles und banges Gefühl, schlimmer als jedes zuvor. Gerade so, als würde sie sich auflösen. Sie war weder mondän noch abgebrüht, modern oder gütig.

Oh, zum Teufel, dachte sie – ich fürchte, heute Abend werde ich nicht viel Freude haben.

II

Die kleine Gesellschaft, zu der Major Charlesworth und Mrs Vernon gehörten, traf sich in den Wintermonaten einmal in der Woche. Jede Woche wurde ein Denkmal oder ein Relikt des alten London besichtigt – eine Kirche, ein Rathaus, ein elisabethanisches Tor am Rand eines Güterbahnhofs am Themseufer. Die Mitglieder waren größtenteils ältere alleinstehende Frauen, Volksschullehrer mit Kneifer, hin und wieder ein Pfarrer, gelehrt und missmutig, der sich bei Vorträgen Geltung verschaffte – ernsthafte, wissbegierige, einfache Menschen, die ihre Streifzüge zu einem kleinen Kult erhoben, ein wenig aufdringlich, unbeeindruckt von den Scherzen der Rollkutscher oder den neugierigen Blicken der Gassenkinder, entschlossen, sich alles anzusehen, aber auch froh über den anschließenden Tee.

Ronald Charlesworth gestand sich selbst ein, dass er sich unter ihnen nicht am rechten Platz fühlte. Die offensichtliche Freude der alten Jungfern, einen Militärmann in ihren Reihen zu haben, trug zu seiner Befangenheit bei. Aber er ließ sich davon nicht abschrecken. Als junger Mann hatte er wegen seiner Vorliebe für Museen, Kunstgalerien und alte Buchhandlungen viel Spott von seinen Offizierskameraden ertragen müssen. Jetzt, da er pensioniert und in seinen besten Jahren war und der Krieg vorbei, konnte er seinen Hobbys in aller Ruhe nachgehen. Jede Woche stand er hinten in der Gruppe, über die er wegen seiner Größe leicht hinwegblicken konnte, ein wenig gebückt, mit einem fein geschnittenen Kinn, das an einen Krieger auf einem japanischen Druck erinnerte, und hörte mit stolzer, feinsinniger Hingabe dem Redner zu, die Hände wie ein Märtyrer auf dem Griff seines perfekt zusammengefalteten Schirms gekreuzt.

Ronalds Freundschaft mit Mrs Vernon hatte sich ganz natürlich ergeben, als sie vor einigen Monaten das erste Mal an einem der Treffen der Gruppe teilgenommen hatte. Die exaltierte Dame, die sich um die Organisation ihrer Ausflüge kümmerte, hatte sie einander vorgestellt. Sie hatten sich über die Sehenswürdigkeit unterhalten, die sie an diesem Tag besuchten, während in ihren Blicken die Frage zu lesen war: Aber was genau machen Sie hier? Keiner von ihnen beiden sah aus wie ein Hobbyarchäologe.

Mrs Vernon sah nicht älter aus als dreißig, und doch umgab sie eine eigentümliche Trauer und Stille, sodass er schon nach wenigen Augenblicken wusste, dass sie zehn oder fünfzehn Jahre älter sein musste. Sie wirkte traurig, obwohl sie lachte und strahlte und mit Feuereifer über alte Gemälde und alte Gebäude redete. Seit er sie kannte, hatte sie immer nur schwarze Kleidung getragen, was ihre hellen Haare und ihre weiße Haut noch deutlicher hervortreten ließ und ihr manchmal das Aussehen eines jungen Mädchens verlieh.

Im Anschluss an die Treffen der Gesellschaft stand immer die Frage nach dem Tee. Manchmal wurden sie an Ort und Stelle dazu eingeladen, entweder gratis oder für einen Shilling pro Kopf. Ein andermal mussten sie die nächstgelegene Konditorei aufsuchen. Bei diesen Gelegenheiten fanden Mrs Vernon und Ronald wie von selbst zueinander, immer ein wenig abseits vom Rest der Gruppe, nicht aus Snobismus, sondern einem natürlichen Instinkt folgend. Sie hatten vieles, über das sie sich unterhalten wollten. Zunächst und vor allem über ihr gemeinsames Hobby. Ronald war überrascht von ihrem Wissen. Es war nicht umfassend, aber viel größer, als er es bei einer Frau erwartet hätte. Und ihr Gefühl für die Vergangenheit, für den romantischen Aspekt der Geschichte, entzückte ihn.

Von der Archäologie gingen sie zu zahlreichen anderen Themen über. Er fand heraus, dass Mrs Vernon malte, beziehungsweise gemalt hatte. Sie hatte es bereits seit einigen Jahren aufgegeben, wie sie sagte. So kam es, dass sie ihn zum Tee in ihre Wohnung einlud. Sie zeigte ihm ihre Mappen mit den Aquarellzeichnungen, sich immer wieder für deren Schwächen entschuldigend, während er darauf beharrte, dass sie das Malen nicht hätte aufgeben sollen.

»Ich habe es seit dem Krieg nicht mehr versucht«, erwiderte sie und lächelte traurig.

In dem Moment, auch wenn sie keinerlei Bewegung in diese Richtung gemacht hatte, bemerkte Ronald auf dem Kaminsims einen Silberrahmen mit dem Foto eines Mannes in Uniform. Mrs Vernon hatte in seiner Gegenwart nie von ihrem Mann gesprochen. In seiner Feinfühligkeit schreckte er jäh zurück und machte sich Vorwürfe, weil er sie mit seinen plumpen Fragen gequält hatte. Doch als hätte sie seine Gedanken erraten und wollte ihn beruhigen, fuhr sie fort:

»Mein Mann war ebenfalls Maler. Er war viel besser als ich. Ich zeige Ihnen gerne einige seiner Arbeiten.«

Wie schön sie das gesagt hatte, dachte er später.

Obwohl sie sich oft trafen, wuchs ihre Freundschaft nur langsam. Aber sie wuchs. Ronald war schüchtern wie ein Schuljunge. Er erwartete oder nahm schon vorweg, jeden Moment zurechtgewiesen zu werden, und zog sich zurück, bevor es jemals dazu kam. Er zeigte Mrs Vernon seine Wohnung, seine kleine Sammlung von Stichen, einige wenige wertvolle Bücher. Gemeinsam besuchten sie Vorträge in der National Portrait Gallery und im Victoria and Albert Museum.

Obwohl er selbst einsam war und in seinem Klub nur wenige Freunde hatte, zudem oft unter den Nachwirkungen einer Typhusinfektion litt, die er sich im Burenkrieg zugezogen hatte, hielt Ronald Mrs Vernons Leben für noch einsamer. Manchmal kam sie ihm wie eine Art Nonne vor. Sie schien so abgeklärt und ruhig. Einmal hatte sie ihm lächelnd erzählt, ihr Hausmädchen habe kurzfristig gekündigt und sei seit einer Woche fort. Seither, so sagte sie, habe sie sich von Obst ernährt. Es gefiel ihr. Sie hatte auch keine Eile, ein neues Mädchen einzustellen. Ronald war ernstlich besorgt gewesen. Er war überzeugt, dass sie sich nicht ausreichend um ihre Verpflegung kümmern, vielleicht sogar ganz vergessen würde zu essen. Sie könnte ernsthaft krank werden. Sie wirkte zerbrechlich wie Glas. Dennoch mochte er nichts sagen, um nicht den Eindruck zu erwecken, er mischte sich in ihr Leben ein. Nur durch beiläufige und unverfängliche Fragen fand er später heraus, dass sie ein neues Mädchen gefunden hatte. Als er einige Tage später Mrs Vernon zum Tee abholte, hatte er das Mädchen mit eigenen Augen gesehen und war unendlich erleichtert gewesen.

Eine ganze Zeit lang war er ahnungslos gewesen, dass Mrs Vernon einen Sohn hatte. Als sie ihn schließlich erwähnte, geschah dies ganz beiläufig, und dennoch spürte Ronald sofort, dass hinter ihrem vermeintlichen Gleichmut eine Tragödie steckte. Sie erwähnte etwas, das er als Junge getan hatte, und es klang, als würde sie über jemanden reden, der inzwischen verstorben war. Offenbar war irgendeine zwielichtige Sache vorgefallen, vielleicht hatte er einen Scheck gefälscht. Vermutlich war es schlimmer. Er war in Ungnade gefallen. Und es musste der Mutter das Herz gebrochen haben. Ronald war ein sanftmütiger Mensch, aber er empfand keinerlei Mitleid in seinem Urteil über diesen jugendlichen Sünder, der sich ihr gegenüber so schändlich verhalten hatte. Das Einzige, was man zu seiner Verteidigung sagen konnte, war, dass er den Anstand besaß, sich nicht blicken zu lassen.

Sie hatte Ronald wiederholt von einem alten Haus in Cheshire erzählt, wo sie offenbar einige Jahre nach dem Tod ihres Mannes gelebt hatte. Es war das Elternhaus ihres Mannes. Sie zeigte ihm einige Aquarellzeichnungen davon. Doch jetzt, sagte sie, sei dieses Haus leer und verschlossen und befände sich in den Händen eines Verwalters. Wenn sie davon redete, traten Tränen in ihre Augen.

Oh, es war furchtbar ungerecht, geradezu teuflisch, dass sie so viel Leid ertragen musste. Sie schien alles verloren zu haben, was ihr in dieser Welt lieb und teuer war. Und dennoch konnte sie so reizend und sanft sein, ganz ohne Bitterkeit. Und er, er hätte sich bereitwillig bei lebendigem Leib die Haut abziehen lassen, wenn es ihren Schmerz auch nur im Geringsten gemildert hätte. Er grämte sich heimlich ihretwegen. Er wagte nicht, etwas zu sagen, nicht einmal ein tröstendes Wort, aus Furcht, seine Anteilnahme könne sie verstören oder verlegen machen.

Ronald, mit dem Kinn eines japanischen Kriegers, seiner schwachen Gesundheit, seinen Stichen und Büchern, konnte sich kaum erinnern, dass eine Frau ihn jemals so angezogen hatte. Außer in einem rein körperlichen Sinne, und das, als er beinahe noch ein Junge war, groß, schlaksig, unwissend, als jüngerer Sohn in eine Kaserne gesteckt, um irgendwie seinen Weg zu gehen. Damals war er ein Träumer gewesen, aus bloßer Schüchternheit. Er hatte sich vor all den gefährlichen, halb verführerischen, halb abstoßenden Dingen des Lebens geschützt, indem er sich einen Panzer aus Betriebsamkeit, Entbehrung, Routine und Freundschaften mit seinen Offizierskameraden zulegte, die schließlich heirateten und ihn baten, ihr Trauzeuge zu sein. Im Schutz dieser Schale der Betriebsamkeit hatte er es vorgezogen, Frauen lediglich am Rand seiner Welt vorbeiziehen zu sehen, wie Unterwasserschemen, schön, geheimnisvoll, mit wogenden Ranken und Blüten. Aber das lag viele Jahre zurück.

Jetzt saß er in seinem Klub, trank Sanatogen mit heißer Milch und dachte voller Vorfreude an das morgendliche Treffen der Gesellschaft.

An diesem Nachmittag trafen sie sich auf dem Gelände des Hauses, das sie besichtigen wollten, eines alten Herrenhauses am westlichen Stadtrand, Landsitz einer Familie, die ihn in Kürze aufgeben würde. In wenigen Monaten wäre das flache weiße Gebäude mit seinem ionischen Portikus, den Queen-Anne-Fenstern, den weiten gepflegten Rasenflächen zwischen hohen Ulmen, die den unablässig vorbeiziehenden Strom von Wagen und Bussen auf der entfernten Straße nicht ganz kaschieren konnten, verkauft, das Haus niedergerissen und das Gelände für Neubauten, Kleingärten und Sportplätze aufgeteilt. Das Tor zur Straße war bereits mit Brettern vernagelt, und der alte Hausverwalter, der sie empfing, schien vom Gefühl der bevorstehenden Katastrophe ganz gebeugt. Die Atmosphäre des Treffens war diskret und gedämpft. Die Besichtigungserlaubnis war eine besondere Gefälligkeit. In der langen Galerie gab es drei Lelys und eine Landschaft von Cotman. Die Gemälde würden bei Christie’s versteigert werden. Einige wunderbare jakobinische Möbelstücke. Die Familie war in Hotels, auf Hühnerfarmen und in den Süden Frankreichs vertrieben worden. Der Hausverwalter war ganz allein, in Erwartung des Feindes.

Während Ronald langsam die Einfahrt hinauflief, das knirschende Geräusch des feuchten Kieses unter seinen Füßen, die klamme Luft der Allee mit ihren kahlen Bäumen – an einem so tiefliegenden Ort war sie wohl immer klamm –, spürte er die bedrückende und dennoch angenehm ehrfurchtsvolle Traurigkeit, die er so oft bei solchen Gelegenheiten empfand. Mrs Vernon stand auf den Treppenstufen des Hauses. Sie lächelte.

»Ich habe auf Sie gewartet«, sagte sie.

Es war nicht das erste Mal, dass sie dies tat. Für ihn war es eine der bezauberndsten Vertrautheiten ihrer Freundschaft, dass sie alles im gleichen Moment wie er sehen wollte, um Eindrücke und aufgeschnapptes Wissen mit ihm zu teilen.

Heute trug sie grau, nicht schwarz. Es schien genau der Stimmung dieses traurigen, wolkenverhangenen Nachmittags und der verlassenen Räume des Hauses zu entsprechen, in denen die Lüster eingehüllt in Jutesäcke von den schimmligen Decken hingen. Ihr Besuch entsprach einer Art religiöser Zeremonie, und sie sahen einander mit einem Ausdruck an wie von Leuten, deren Blicke sich in der Kirche einen Moment lang kreuzen. Die Stimme des Verwalters hallte dumpf durch die Gänge. Ronald und Mrs Vernon sprachen zwischendurch leise miteinander über ein besonderes Porzellanstück oder eine Stuhllehne.

Zuletzt, als sie an einem Fenster im zweiten Stock standen und auf die Rasenfläche hinausblickten, sagte sie:

»Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass dies alles verschwindet.«

Aus ihrer Stimme sprach echtes Mitgefühl. Ronald war tief bewegt.

»Die Menschen wollen das alles zerstören«, sagte sie. »Aber was haben sie an dessen Stelle zu setzen?«

Die Entschlossenheit ihrer rückwärtsgewandten Romantik rührte ihn. Er selbst war vielleicht ebenfalls rückwärtsgewandt, aber als Zeitungsleser war er auf eine unbestimmte Art begeistert von Siedlungsplanung, Sportplätzen und London als einer Gartenstadt. Er gehörte zu beiden Lagern. Sie nicht. Er achtete sie dafür. Wie sie da im schwindenden Nachmittagslicht am Fenster stand, mit ihrer zerbrechlichen Gestalt, ihrer leisen Stimme, schien sie laut aufzuschreien gegen den fernen Strom der scharlachroten Busse und dunklen geschlossenen Wagen, die unten vor den Toren vorbeirauschten. Stumme Ablehnung war ihre leidenschaftliche Art, die Zukunft herauszufordern. In ihren Augen standen Tränen.

»Nichts haben sie«, sagte sie.

Er murmelte einige zustimmende Worte.

Mrs Vernon schien über seine Unterstützung erfreut. Sie lächelte traurig und dennoch heiter.

»Für uns haben sie jedenfalls keine Verwendung.«

III

Auf dem Weg über die von Gaslaternen beleuchtete Gasse, drei Flaschen Bier unter dem Arm, überkam Mary, wie schon oft, ein stechender Liebesschmerz für ihr Heim. Mein hübsches kleines Haus, dachte sie. Drinnen herrschte Hochbetrieb. Die Eingangstür stand weit offen. Alle Fenster waren erleuchtet. Der Geruch von Fischpastete schlug ihr entgegen, als sie ihren Fuß auf die Eingangstreppe setzte, die tatsächlich bloß eine mit Linoleum bezogene Trittleiter war. Einmal war Mary mit einem Laib Brot unterm Arm auf der Treppe gestolpert, auf dem Hosenboden die Stufen hinabgerutscht und unter den staunenden Blicken einiger Chauffeure zurück auf die Gasse geschossen.

»Du hast die Tür offen gelassen, Earle«, ertönte Margarets Stimme von oben. »Da ist wer hereingekommen.«

Sie spähten zu ihr herunter:

»Ach, du bist’s nur. Wir dachten schon, es wären noch mehr ungeladene Gäste. Das Haus ist bereits voll genug.«

»Anstatt dass ihr an eure arme alte Ma denkt«, sagte Mary, »die zu Fuß zum Goat in Boots latschen muss, bloß weil ihr den Haustürschlüssel vergessen habt. Ich dachte, das Fenster zum Musikzimmer wäre verriegelt.«

»War es auch, aber unseren Maurice konnte das nicht aufhalten. Er ist einfach das Abflussrohr hochgeklettert.«

Maurice stand grinsend in Hemdsärmeln da und wartete darauf, dass Anne ihm die Krawatte umband.

»Hör mal zu, mein Junge, du weißt, dass ich es nicht mag, wenn du meine Sanitäreinrichtungen für deine gymnastischen Übungen missbrauchst.«

Alle halfen mit, den Tisch zu decken, wobei sie sich mit einer einzelnen Gabel oder einem Teller in der Hand im engen Flur aneinander vorbeiquetschten.

»Oh, Kinder«, sagte Mary, »es ist sehr nett von euch, dass ihr eurer Mutter helfen wollt, aber alleine hätte ich die Sache in zwei Minuten erledigt.«

»Schon gut. Setz dich nur hin und ruh dich aus, Granny. Bringt Mary bitte ihre Bibel und ihren Kaschmirschal.«

»Ich bin der Meinung, genau das brauchen wir. Würde es sich nicht ungemein gut in der Galerie machen? Sie wäre wie eine dieser allerliebsten alten Schachteln, die man manchmal in der Damengarderobe findet.«

Earl kam aus der Küche:

»Also, Mary, wenn du nicht bald deine Pastete isst, sind gleich vermutlich nur noch die Gräten übrig.«

»Oh, Earle«, sagte Margaret, »du musst nicht so viel vermuten, Liebster. Das macht man nicht. In diesem Land beschränken wir uns auf klare Ansagen.«

»Oratio Recta«, sagte Maurice.

»Oratio was?«

»Oratio Recta.«

»Ich glaube, der Ausdruck gefällt mir ganz und gar nicht.«

»Wo ist Eric«, fragte Mary, »und Georges?«

»Eric hat angerufen und gesagt, dass es wahrscheinlich spät wird«, sagte Anne. »Er muss noch zur Sitzung eines seiner Hilfskomitees. Er sagt, wahrscheinlich wird er sich ein Sandwich holen und es im Bus essen.«

»Und Georges ist noch unzufrieden mit einer Passage im Hindemith.«

Tatsächlich hörte Mary den Klang einer Geige von unter der Treppe. Neben der Tür zum Kohlenkeller befand sich ein Ofen, und Georges liebte es, breitbeinig davorzusitzen und zu üben.

»Er macht sich fast in die Hose«, sagte Maurice.

»Er hat nicht halb so viel Schiss wie ich«, sagte Earle.

»Ich bin sicher, du vergisst mittendrin deinen Debussy und musst ›Mary Lou‹ spielen.«

»Würde eh keiner merken.«

»Sei nicht so garstig, mein Junge«, sagte Mary. »Du hast keinen Grund, in deinem Alter so bitter zu sein, noch dazu bei deinem Aussehen.«

»Ich bin sicher, Oldway würde es bemerken«, sagte Margaret. »Er würde schreiben, Mr Gardimers Tempo ließ einiges zu wünschen übrig.«

»Nun denn, Kinder«, sagte Mary, »lasst uns essen. Maurice, sei kein Schwein. Wenn du zu stolz bist, um mit uns zusammen am Tisch zu sitzen, iss uns wenigstens nicht alles weg.«

Maurice probierte das Essen auf die übliche Art. Er leckte sich die Finger ab.

»Ja, das lass ich durchgehen. Aber es ist nicht so gut wie das, was es gab, als Edward hier war. Er macht mit Abstand die beste Fischpastete von allen.«

»Du könntest Georges sagen, dass wir essen wollen«, sagte Mary zu Anne und warf unwillkürlich einen Blick auf Margarets Gesicht.

»Himmel, ich muss mich waschen«, sagte Margaret. »Ich bin ganz schmutzig.«

Eric saß am Kartenverkaufstisch und murmelte:

»Nur Mitglieder tragen sich bitte ein. Ihre Gästekarten geben Sie bitte drinnen ab.«

Reiche alte Damen in schwarzer Seide und mit Schleiern im Gesicht, in Begleitung von kunstsinnigen Nichten, gingen durch den Flur zum Konzertsaal und beklagten sich über die Treppe.

»Meine Liebe, bist du sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragte eine von ihnen ungehalten.

Lady Croker, die sich stets ereiferte, sagte, der Durchgang sei zu schmal. Die Rektorin einer großen Mädchenschule zischte Eric an:

»Wir dürfen eine großartige Aufführung erwarten, nicht wahr?«

Ein älterer Oberst, den seine Frau geschickt hatte, beschwerte sich, manche Gäste würden bis zu drei Sitze für Freunde reservieren und ihre Regenmäntel darauf ausbreiten. Ein schmächtiges neues Mitglied wollte nicht glauben, dass man sich seinen Platz tatsächlich aussuchen durfte. Zwei oder drei Leute standen an der Tür und warteten auf eine Gelegenheit, Eric zu fragen, wo die Toilette sei. Eine Dame fragte ihn aufgeregt:

»Können Sie mir sagen, ob ich mit meinem Mitgliedsausweis und diesen drei Gästekarten die folgenden drei Konzerte besuchen kann, wenn ich mit einem Freund komme, der im letzten Jahr einen Mitgliedsausweis für eine halbe Saison hatte, ihn aber nicht nutzen konnte?«

Eric musste sich um alle diese Leute kümmern. Manchmal verwies er sie an Mary weiter, die gleich hinter der Tür im Eingang stand. Er konnte ihre feste, beruhigende Stimme hören, mit der sie alle diese unglücklichen Kreaturen besänftigte, indem sie ihnen alles und jedes versprach:

»Aber ja doch, das wird ganz bestimmt gehen.«

Einige Studenten vom Royal College brachten bunte Sitzkissen mit in dem Wissen, dass sämtliche Klappstühle schon besetzt wären. Bleiche, gesittete Juden, reiche Kunstliebhaber. Ein Professor aus Oxford. Die Kritiker, mit den mürrischen Mienen professioneller Langeweile, traten anderen Leuten auf die Füße. Ein paar schwerreiche Bohemiens in weiten Anzügen aus rauem, teurem Tweed. Ein französischer Sprachlehrer. Eine berühmte Schauspielerin. Der Chemielehrer einer Privatschule. Gesprächsfetzen:

»Ja, die Oberprima gibt dieses Jahr den Kaufmann von Venedig.«

»Roy traf in den letzten sieben Minuten. Am Ende war ich so heiser, dass ich nur noch flüstern konnte.«

»Oh, da haben Sie etwas verpasst, wenn Sie die Privaträume im Obergeschoss nicht gesehen haben.«

Endlich hatten fast alle ihre Plätze eingenommen. Der Gesprächslärm verstummte. Ein kurzer Applaus. Dann der Anfang einer Bach-Partita. Eric drückte die Tür auf und trat leise in den Konzertsaal. Mary überließ ihm ihren Platz hinten in der Ecke. Der Konzertsaal war die Galerie des Hauses. An den Wänden hingen leuchtende, kanariengelbe Akte in Netzstrümpfen auf gestreiften Sofas, dazwischen eher grobe Stillleben, eine Schale mit fleckigen Bananen oder ein Messer, eine zusammengefaltete Ausgabe von Le Matin, ein einzelner Kinderhandschuh. Die Rückwand der provisorischen Bühne war mit Jutestoff verhängt. Georges’ massiger Körper ließ die Geige winzig erscheinen, wie ein gewaltiger mechanischer Apparat, der eine überaus feine und präzise Aufgabe auszuführen hatte. Er hielt sie mit grotesker Behutsamkeit, wie einen Säugling, das Doppelkinn durch den Druck noch einmal verdoppelt. Earle war furchtbar nervös, als er für die Préludes von Debussy auf die Bühne kam. Er nahm rasch und zerstreut Platz und begann zu spielen, ohne den Applaus abzuwarten, als hätte ihn nur eben ein Telefonanruf in seiner Arbeit unterbrochen. Was für einen Lärm er veranstalten konnte! »Ich wusste gar nicht, dass er das Zeug dazu hat«, flüsterte Mary Eric am Ende des zweiten Stücks zu. »Die einzige Frage ist: Wird die Bühne es überstehen? Wir hätten das Klavier mit Seilen festbinden sollen.«

Ja, er entspricht tatsächlich genau meiner Vorstellung eines Heiligen, dachte Anne, als sie Erics lange knochige Gestalt betrachtete, dort in der Ecke, gleich neben ihrer Mutter. Er hätte, so wie er war, geradewegs der Bibel entsprungen sein können, in seinem schlichten, aber offenbar ziemlich teuren dunklen Anzug, mit der Nickelbrille und den merkwürdigen Pausen beim Reden, Überbleibsel seines früheren Stotterns. Er wäre dort nicht fehl am Platze. Ihn umgab etwas Altertümliches und Kummervolles. Und wenn er einen ansah, hatte man das Gefühl, er sei durch und durch ehrlich und furchtlos und gut.

Vielleicht hatten sie alle bloß ein wenig Angst vor Eric – ja, sogar Mary. Man sah es, wenn sie mit ihm plauderten und auf ihre Art Witze machten und so taten, als gehöre er zu ihnen und sei kein Grund zur Beunruhigung. Dabei wussten alle, dass das nicht stimmte.

Was wusste denn irgendwer von ihnen wirklich Bedeutendes über ihn? Warum beispielsweise hatte er zur Zeit des Generalstreiks einfach sein Studium in Cambridge hingeschmissen, obwohl er brillante Aussichten hatte und ihn eine leuchtende Zukunft erwartete, wie die Leute sagten, und hatte sich hier ganz anderen Aufgaben zugewandt? Natürlich war alles wunderbar – so wunderbar, dass man sich ein wenig unbehaglich fühlte und erschauerte, wenn man darüber nachdachte. Eric hatte definitiv jedes Interesse an Politik verloren. Aus einer Andeutung zu schließen, schien er Kommunisten und Faschisten und alle anderen in einen Topf zu werfen. Und obwohl er jetzt reich war, machte er einfach weiter wie vorher. Er musste mindestens die Hälfte seines ererbten Vermögens an seine diversen Hilfsfonds, Gesellschaften und Klubs gespendet haben. Sein Reichtum trennte ihn nur noch stärker von ihnen, auch wenn er sehr großzügig war und Mary regelmäßig ihren Lieblingsbrandy mitbrachte. Welch seltsamer Gedanke, dass jemand, der nicht älter war als die anderen, bei Sitzungen so ernst genommen und um Rat gefragt wurde, humanitäre Projekte organisierte und Berichte schrieb. Schwer vorzustellen, dass sie so etwas tun würde oder auch Maurice, obwohl der inzwischen ein erfolgreicher Geschäftsmann war. Dabei hängte Eric seine Arbeit auch nie an die große Glocke. Tatsächlich entschuldigte er sich sogar noch dafür, wenn er etwa abends zu ihnen kam und erklärte, er hätte jemandem gesagt, dass er von dann bis dann unter dieser Nummer erreichbar sei. Ständig war er beschäftigt.

Ich wünschte, dachte Anne, ich hätte den Mut, mit Eric zu reden. Ein wirklich aufrichtiges Gespräch. Ich würde gerne – ich weiß, es klingt absurd, aber ich würde ihn tatsächlich gerne um seinen Rat bitten. Sie spürte, dass seine Worte für sie eine Art von Orakel wären. In allen möglichen Fragen, aber ja, verdammt – eben was Tommy anging.