10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein melancholischer Abgesang auf eine verlorene Welt: Kosmopolitisch, libertin, glamourös und dekadent - mit fotografischer Präzision erfasst Christopher Isherwood die letzten Tage der Weimarer Republik in Berlin und zeichnet unvergessliche Porträts der Menschen, die seinen Weg kreuzen und unterschiedlicher nicht sein könnten: zwei junge Männer, die in fataler Weise voneinander abhängen, eine vermögende jüdische Familie, die das nahende Unglück nicht wahrhaben will, und zahlreiche Mitglieder der Halbwelt, unter ihnen die hinreißend leichtsinnige Sally Bowles, die in der Literatur ihresgleichen sucht. Im Hintergrund der Szenerie marschieren bereits die Nazis auf. Isherwoods Figuren aber verschließen die Augen vor der drohenden Katastrophe und feiern sich um den Verstand.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

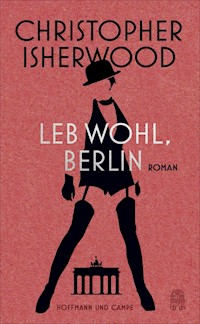

Christopher Isherwood

Leb wohl, Berlin

Roman

Mit einem Nachwort von Stephanie Bart

Aus dem Englischen von Kathrin Passig und Gerhard Henschel

Hoffmann und Campe

Für John und Beatrix Lehmann

Die sechs in diesem Band versammelten Texte bilden eine mehr oder weniger zusammenhängende Geschichte. Es sind die einzigen Fragmente dessen, was ursprünglich als großer Episodenroman über das Berlin vor Hitler geplant war. Ich wollte den Roman Die Verlorenen nennen. Der Titel ist jedoch geändert worden; er war zu pompös für diese kurze, lose Folge von Tagebucheinträgen und Skizzen.

Leser des Romans Mr Norris steigt um werden feststellen, dass bestimmte Figuren und Situationen wiederkehren und nicht zu dem passen, was ich hier beschrieben habe – Sally Bowles zum Beispiel müsste auf Fräulein Schroeders Treppe eigentlich Mr Norris in die Arme laufen; Christopher Isherwood müsste eines Abends nach Hause kommen und in seinem Bett den schlummernden William Bradshaw vorfinden. Die Erklärung ist ganz einfach: Mr Norris’ Abenteuer bildeten einst einen Teil der Verlorenen.

Wenn ich dem »Ich« in diesen Erzählungen auch meinen eigenen Namen gegeben habe, so berechtigt das die Leser doch nicht zu der Annahme, dass diese Seiten rein autobiographisch oder dass die Figuren ehrabschneidend exakte Porträts lebender Menschen seien. »Christopher Isherwood« ist nicht mehr als eine zweckdienliche Bauchrednerpuppe.

C.I., September 1938

Ein Berliner Tagebuch

(Herbst 1930)

Vor meinem Fenster die dunkle, ehrwürdige, gewaltige Straße. Kellergeschäfte, in denen den ganzen Tag das Licht brennt, im Schatten überladener Fassaden mit auskragenden Balkonen, verdreckte Stuckfronten voll Rollwerk und Wappen. Das ganze Viertel sieht so aus: eine Straße nach der anderen mit Häusern wie riesige schäbige Geldschränke, vollgestopft mit den vergilbten Wertsachen eines bankrotten Mittelstands und seinen Möbeln aus zweiter Hand.

Ich bin eine Kamera mit offenem Verschluss, ganz passiv, ich nehme auf, ich denke nicht. Ich nehme den Mann auf, der sich gegenüber am Fenster rasiert, und die Frau im Kimono, die sich die Haare wäscht. Eines Tages muss das alles entwickelt werden, sorgfältig abgezogen, fixiert.

Um acht Uhr abends werden die Haustüren zugesperrt. Die Kinder bekommen ihr Abendessen. Die Läden schließen. Über der Nachtglocke des kleinen Hotels an der Ecke, wo man die Zimmer stundenweise mieten kann, wird das elektrische Leuchtschild eingeschaltet. Bald beginnt das Pfeifen. Junge Männer rufen ihre Mädchen. Sie stehen unten in der Kälte und pfeifen hinauf zu den erleuchteten Fenstern der warmen Zimmer, wo die Betten bereits für die Nacht gerichtet sind. Die Männer möchten eingelassen werden. Ihre Signale hallen den tiefen Hohlweg der Straße hinunter, lüstern und vertraulich und traurig. Des Pfeifens wegen bin ich abends nur ungern hier. Es erinnert mich daran, dass ich in einer fremden Stadt bin, allein, fern der Heimat. Manchmal beschließe ich, nicht hinzuhören, greife nach einem Buch, versuche zu lesen. Doch unweigerlich ertönt bald ein so durchdringender, so ausdauernder, so verzweifelt menschlicher Pfiff, dass ich schließlich doch aufstehen und einen Blick durch die Lamellen der Jalousie werfen muss, um mich zu vergewissern, dass dieser Pfiff nicht doch – und ich weiß sehr wohl, dass das unmöglich ist – mir selbst gilt.

Der äußerst eigentümliche Geruch in diesem Zimmer, wenn das Ofenfeuer brennt und das Fenster geschlossen ist; durchaus nicht unangenehm, eine Mischung aus Weihrauch und altbackenen Brötchen. Der hohe Kachelofen in prächtigen Farben, wie ein Altar. Der Waschtisch wie ein gotischer Schrein. Der Schrank ist ebenfalls gotisch, mit geschnitzten Kirchenfenstern, auf denen Bismarck dem preußischen König in Buntglas begegnet. Mein bester Stuhl könnte einem Bischof als Thron dienen. In der Ecke bilden drei falsche mittelalterliche Hellebarden (Hinterlassenschaften einer fahrenden Theatertruppe?) einen Hutständer. Fräulein Schroeder schraubt von Zeit zu Zeit die Klingen ab und poliert sie. Sie sind schwer und scharf wie echte Mordwerkzeuge.

So ist alles in diesem Zimmer beschaffen: übertrieben solide, ungemein schwergewichtig und gefährlich scharfkantig. Hier am Schreibtisch sehe ich mich einer Phalanx von Metallgegenständen gegenüber – ein Kerzenleuchter in Gestalt zweier Schlangen, die sich umeinanderwinden, ein Aschenbecher mit Krokodilskopf, ein Papiermesser in Form eines Florentiner Dolches, ein Messingdelfin, der eine kleine defekte Uhr auf dem Schwanz balanciert. Was wird aus solchen Dingen? Was könnte sie je zerstören? Sie werden wahrscheinlich viele Jahrtausende überstehen: Man wird sie in Museen bewundern. Oder vielleicht werden sie in einem Krieg auch einfach eingeschmolzen und zu Munition verarbeitet. Jeden Morgen arrangiert Fräulein Schroeder sie mit großer Sorgfalt in unverrückbaren Positionen: Da stehen sie, wie eine kompromisslose Bekundung ihrer Ansichten zu Kapital und Gesellschaft, Religion und Geschlecht.

Den ganzen Tag lang tappt sie in der großen, schäbigen Wohnung herum. Ungeschlacht, aber wachsam watschelt sie von Zimmer zu Zimmer, in Hausschuhen und einem geblümten Morgenmantel, der so kunstvoll mit Sicherheitsnadeln zusammengesteckt ist, dass kein Zoll Unterrock oder Mieder hervorlugt, wedelt mit ihrem Staubtuch, äugt, schnüffelt und steckt ihre kurze, spitze Nase in die Schränke und Koffer der Mieter. Sie hat dunkle, glänzende, neugierige Augen und hübsches, gewelltes braunes Haar, auf das sie stolz ist. Sie wird ungefähr Mitte fünfzig sein.

Vor langer Zeit, vor dem Krieg und der Inflation, war sie recht wohlhabend. Sie reiste im Sommer an die Ostsee und hatte ein Dienstmädchen für die Hausarbeit. Seit dreißig Jahren wohnt sie hier und nimmt Untermieter auf. Begonnen hat sie damit, weil sie Gesellschaft haben wollte.

»›Lina‹, haben meine Freunde immer zu mir gesagt, ›wie kannst du nur? Wie hältst du es bloß aus, Fremde in deinen Zimmern zu haben, die deine Möbel ruinieren, wo du doch das Geld hast, um unabhängig zu leben?‹ Und ich habe immer dasselbe gesagt. ›Meine Untermieter sind keine Untermieter‹, habe ich gesagt. ›Sie sind meine Gäste.‹

Wissen Sie, Herr Issiwu, damals konnte ich noch wählerisch sein bei den Leuten, die hier wohnten. Da konnte ich mir die Rosinen rauspicken. Ich habe nur die genommen, die aus gutem Hause waren und gebildet – richtig vornehme Leute (so wie Sie, Herr Issiwu). Ich hatte mal einen Freiherrn und einen Rittmeister und einen Professor. Die haben mir oft Geschenke gemacht – eine Flasche Cognac oder eine Schachtel Pralinen oder auch mal Blumen. Und wenn einer von ihnen im Urlaub war, hat er mir eine Postkarte geschickt, jedes Mal – aus London vielleicht oder aus Paris oder Baden-Baden. So hübsche Karten hab ich bekommen …«

Jetzt hat Fräulein Schroeder nicht einmal mehr ein eigenes Zimmer. Sie muss im Wohnzimmer schlafen, hinter einem Paravent, auf einem kleinen Sofa mit maroden Sprungfedern. Wie in vielen Berliner Altbauwohnungen verbindet unser Wohnzimmer das Vorderhaus mit den hinteren Räumen. Die Untermieter, die vorne wohnen, müssen auf dem Weg zum Badezimmer das Wohnzimmer durchqueren, sodass Fräulein Schroeder nachts oft gestört wird. »Aber ich nicke ja schnell wieder ein. Mir macht das nichts aus. Ich bin viel zu müde.« Sie muss die gesamte Hausarbeit selbst besorgen, und dafür braucht sie beinahe den ganzen Tag. »Wenn mir vor zwanzig Jahren jemand gesagt hätte, dass ich meine Böden eines Tages selber schrubben muss, hätte ich ihm eine gelangt. Aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich an alles. Ach, ich weiß noch, dass ich mir damals lieber die rechte Hand abgehackt hätte, als diesen Nachttopf auszuleeren. Und heute«, sagt Fräulein Schroeder und lässt den Worten die Tat folgen, »ach, du meine Güte! Heute mach ich das, wie man eine Tasse Tee wegschüttet.«

Sie zeigt mir gern die verschiedenen Spuren und Flecken, die meine Vormieter in diesem Zimmer zurückgelassen haben:

»So ist es, Herr Issiwu, alle haben sie mir ein Andenken hinterlassen … Sehen Sie, da auf dem Teppich – ich hab ihn wer weiß wie oft zur Reinigung gegeben, aber es geht einfach nicht raus –, da musste Herr Noeske nach seiner Geburtstagsfeier brechen. Was hat der bloß gegessen, dass es so eine Schweinerei gibt? Er ist zum Studieren nach Berlin gekommen. Seine Eltern stammten aus Brandenburg – eine höchst vornehme Familie, das können Sie mir glauben! Jede Menge Geld hatten die! Sein Herr Papa war Chirurg, und da wollte er natürlich, dass der Sohn in seine Fußstapfen tritt. … So ein reizender junger Mann! ›Herr Noeske‹, hab ich immer zu ihm gesagt, ›verzeihen Sie, aber Sie müssen wirklich mehr arbeiten – bei Ihrer Begabung! Denken Sie an Ihren Herrn Papa und Ihre Frau Mama; es ist nicht anständig, dass Sie ihr gutes Geld so verplempern. Da können Sie es ja gleich in die Spree werfen. Da tät es wenigstens platschen!‹ Wie eine Mutter bin ich zu ihm gewesen. Und wenn er in der Patsche saß – er war so schrecklich leichtsinnig –, kam er immer gleich zu mir: ›Schroederchen‹, hat er dann gesagt, ›seien Sie bitte nicht böse mit mir … Wir haben gestern Abend Karten gespielt, und ich hab das ganze Geld für diesen Monat verloren. Ich kann es Vater einfach nicht sagen …‹ Und dann hat er mich so angeguckt mit seinen großen Augen. Ich wusste ganz genau, was er wollte, der Schlawiner. Aber ich hab’s nicht übers Herz gebracht, es ihm abzuschlagen. Da hab ich mich also hingesetzt und einen Brief an seine Frau Mama geschrieben und sie angefleht, dass sie ihm noch mal verzeiht und noch ein bisschen Geld schickt. Und das hat sie dann auch jedes Mal gemacht … Als Frau, da wusste ich natürlich, wie man ihr Mutterherz erreicht, auch wenn ich nie eigene Kinder hatte … Was grinsen Sie denn, Herr Issiwu? Na ja! Ab und zu geht eben mal was schief!«

»Und hier hat der Herr Rittmeister immer seinen Kaffee über die Tapete geschüttet. Da hat er oft auf dem Kanapee gesessen mit seiner Verlobten. ›Herr Rittmeister‹, hab ich zu ihm gesagt, ›trinken Sie Ihren Kaffee doch bitte am Tisch. Entschuldigen Sie, aber für das andere ist hinterher noch genug Zeit …‹ Aber nein, immer saß er auf dem Kanapee. Und dann ist im Eifer des Gefechts natürlich jedes Mal der Kaffee übergeschwappt … So ein stattlicher Herr! Seine Frau Mama und seine Schwester sind manchmal zu Besuch gekommen. Die waren gern in Berlin. ›Fräulein Schroeder‹, haben sie dann gesagt, ›Sie wissen ja gar nicht, wie gut Sie’s hier haben, mittendrin im Geschehen. Wir sind ja nur Landpomeranzen – wir beneiden Sie! Und jetzt erzählen Sie uns den neuesten Klatsch vom Hof!‹ Da haben sie natürlich nur Spaß gemacht. Die hatten ein ganz reizendes Häuschen in der Nähe von Halberstadt, im Harz. Davon haben sie mir oft Bilder gezeigt. Wirklich traumhaft schön!«

»Sehen Sie die Tintenflecken da auf dem Teppich? Da hat Herr Professor Koch immer seinen Füller geschüttelt. Ich hab’s ihm hundertmal verboten. Am Ende hab ich sogar Löschpapier auf dem Boden rund um seinen Stuhl ausgebreitet. Was war der zerstreut … So ein netter alter Herr! Und treuherzig. Richtig gern hab ich ihn gehabt. Wenn ich ihm ein Hemd geflickt oder die Socken gestopft habe, hat er sich mit Tränen in den Augen bedankt. Er hat auch gern mal ein Späßchen gemacht. Manchmal, wenn er mich kommen gehört hat, dann hat er das Licht ausgemacht und sich hinter der Tür versteckt; und dann hat er gebrüllt wie ein Löwe, um mich zu erschrecken. So ein Kindskopf …«

Fräulein Schroeder kann stundenlang so weitermachen, ohne sich zu wiederholen. Wenn ich ihr eine Weile zugehört habe, überkommt mich wieder eine seltsame tranceartige Niedergeschlagenheit. Ich werde tieftraurig. Wo sind sie hin, diese Untermieter? Wo werde ich selbst in zehn Jahren sein? Hier gewiss nicht. Wie viele Ozeane und Landesgrenzen werde ich überqueren müssen, um diesen fernen Tag zu erreichen; wie weit werde ich reisen müssen, zu Fuß, zu Pferde, mit dem Auto, dem Fahrrad, mit Flugzeugen, Dampfschiffen, Zügen, Aufzügen, Rolltreppen und Straßenbahnen? Wie viel Geld wird mich diese gewaltige Reise kosten? Wie viele Mahlzeiten werde ich unterwegs nach und nach ermattet verzehren müssen? Wie viele Paar Schuhe werde ich abnutzen? Wie viele tausend Zigaretten werde ich rauchen? Wie viele Tassen Tee trinken und wie viele Gläser Bier? Was für schrecklich öde Aussichten! Und doch – sterben zu müssen … Plötzlich wühlt mich eine grässliche Vorahnung auf, und ich muss mich entschuldigen und die Toilette aufsuchen.

Als sie erfährt, dass ich einst Medizin studiert habe, gesteht sie mir, dass sie sehr unglücklich über die Größe ihrer Brüste sei. Sie leidet unter Herzrasen und glaubt, dass es von der Last herrühre, die ihr aufs Herz drückt. Sie überlegt, ob sie sich operieren lassen solle. Einige ihrer Bekannten raten ihr zu, andere sind dagegen:

»O Gott, es ist ein solches Gewicht, das man da mit sich herumschleppt! Und denken Sie bloß – Herr Issiwu: Ich war früher so schlank wie Sie!«

»Da hatten Sie wohl sehr viele Verehrer, Fräulein Schroeder?«

Ja, Dutzende hatte sie. Aber nur einen Freund. Er war verheiratet und lebte getrennt von seiner Frau, die sich nicht scheiden lassen wollte.

»Wir waren elf Jahre zusammen. Dann ist er an einer Lungenentzündung gestorben. Manchmal wache ich nachts auf, wenn es kalt ist, und dann fehlt er mir. Wenn man alleine schläft, wird einem nie richtig warm.«

In der Wohnung leben noch vier weitere Untermieter. Neben mir, im Salon, wohnt Fräulein Kost. Im Zimmer gegenüber, das auf den Hof hinausgeht, wohnt Fräulein Mayr. Auf der Rückseite, hinter dem Wohnzimmer, wohnt Bobby. Und hinter Bobbys Zimmer, über dem Badezimmer, erreicht man über eine Leiter einen winzigen Hängeboden, den Fräulein Schroeder aus irgendeinem geheimnisvollen Grund den »Schwedischen Pavillon« nennt. Den vermietet sie für zwanzig Mark im Monat an einen Handelsreisenden, der den ganzen Tag und die halbe Nacht außer Haus ist. Gelegentlich begegne ich ihm am Sonntagmorgen in der Küche, wo er in Unterhemd und Hosen herumschlurft und verlegen nach einer Schachtel Streichhölzer sucht.

Bobby ist Mixer in einer Westend-Bar namens Troika. Seinen richtigen Namen kenne ich nicht. Den jetzigen hat er sich zugelegt, weil englische Vornamen in der Berliner Halbwelt zurzeit en vogue sind. Er ist ein blasser, besorgt dreinschauender, eleganter junger Mann mit dünnem, glattem schwarzen Haar. Am frühen Nachmittag, wenn er gerade aufgestanden ist, läuft er in Hemdsärmeln durch die Wohnung, ein Haarnetz auf dem Kopf.

Fräulein Schroeder und Bobby gehen recht vertraut miteinander um. Er kitzelt sie und gibt ihr Klapse aufs Hinterteil; sie brät ihm mit der Pfanne oder dem Mop eins über. Als ich sie zum ersten Mal bei so einem Gerangel erwischte, waren die beiden recht peinlich berührt. Mittlerweile macht ihnen meine Gegenwart nichts mehr aus.

Fräulein Kost ist ein rosiges blondes Mädchen mit großen, blöden blauen Augen. Wenn wir uns vor dem Badezimmer in unseren Morgenmänteln begegnen, weicht sie meinem Blick sittsam aus. Sie ist mollig, hat aber eine gute Figur.

Eines Tages fragte ich Fräulein Schroeder direkt, was Fräulein Kost von Beruf sei.

»Beruf? Haha, das ist gut! So kann man es natürlich auch sagen! Tja, einen feinen Beruf hat sie. So einen –«

Und mit dem Gehabe eines Komikers watschelte sie wie eine Ente durch die Küche, einen Staubwedel geziert zwischen Daumen und Zeigefinger haltend. An der Tür wirbelte sie triumphierend herum, schwenkte den Staubwedel wie ein seidenes Taschentuch und warf mir ein süffisantes Kusshändchen zu:

»Jaja, Herr Issiwu! So sieht das dann aus!«

»Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Fräulein Schroeder. Heißt das, sie ist Seiltänzerin?«

»Hehehe! Ausgezeichnet, Herr Issiwu! Ja, genau! Ganz genau! Sie geht auf den Strich. Das trifft es sehr gut!«

Nicht lange danach begegnete ich Fräulein Kost eines Abends im Treppenhaus, in Begleitung eines Japaners. Fräulein Schroeder berichtete mir später, er sei einer von Fräulein Kosts besten Kunden. Sie hat Fräulein Kost gefragt, wie die beiden ihre Zeit verbringen, wenn sie nicht gerade im Bett sind, denn der Japaner spricht kaum Deutsch.

»Tja«, sagte Fräulein Kost, »wir lassen das Grammophon spielen, und wir essen Pralinen, und dann lachen wir viel. Er lacht ja so gern …«

Fräulein Schroeder hält große Stücke auf Fräulein Kost und hat gewiss keine moralischen Einwände gegen ihren Lebenswandel. Wenn sie jedoch wütend ist, weil Fräulein Kost die Tülle der Teekanne abgebrochen oder ihre Telefongespräche nicht auf der Schiefertafel im Wohnzimmer vermerkt hat, dann verkündet sie unweigerlich:

»Was kann man schon erwarten von so einem Frauenzimmer, einer gewöhnlichen Prostituierten! Wissen Sie eigentlich, was sie vorher gemacht hat, Herr Issiwu? Ein Dienstmädchen war sie! Und dann hatte sie ein Verhältnis mit ihrem Dienstherrn, und eines schönen Tages war sie dann natürlich in anderen Umständen … Und als dieses Problemchen behoben war, musste sie eben auf die Straße …«

Fräulein Mayr ist Jodlerin in einem Varieté – einem der besten in ganz Deutschland, wie Fräulein Schroeder ehrfürchtig versichert. Fräulein Schroeder kann Fräulein Mayr nicht besonders gut leiden, hat aber großen Respekt vor ihr, und daran tut sie wohl gut. Fräulein Mayr hat die Kinnladen einer Dogge, wuchtige Arme und dicke Haare in der Farbe von Paketschnüren. Sie spricht bayrisch, in einem eigentümlich zänkischen Tonfall. Wie ein Schlachtross sitzt sie am Wohnzimmertisch und hilft Fräulein Schroeder beim Kartenlegen. Alle beide sind versierte Wahrsagerinnen, und keiner von ihnen würde es im Traum einfallen, den Tag zu beginnen, ohne vorher die Karten zu befragen. Im Moment interessieren sich die beiden vor allem für eins: Wann bekommt Fräulein Mayr ein neues Engagement? Diese Frage beschäftigt Fräulein Schroeder ebenso sehr wie Fräulein Mayr, denn Fräulein Mayr ist mit der Miete im Rückstand.

An der Ecke Motzstraße steht bei schönem Wetter ein heruntergekommener, glubschäugiger Mann neben einer tragbaren Bude aus Segeltuch. An beiden Seiten der Bude hängen astrologische Diagramme und signierte Empfehlungsschreiben zufriedener Kunden. Fräulein Schroeder konsultiert ihn, sooft sie die eine Mark für seine Dienste erübrigen kann. Genau genommen spielt er eine höchst wichtige Rolle in ihrem Leben. Ihr Verhalten ihm gegenüber schwankt zwischen Schmeichelei und Drohungen. Wenn die erfreulichen Ereignisse, die er verspricht, eintreten, dann wird sie ihn küssen, sagt sie, ihn zum Abendessen einladen, ihm eine goldene Uhr kaufen; wenn nicht, wird sie ihn erwürgen, ohrfeigen, bei der Polizei anzeigen. Unter anderem hat der Astrologe ihr prophezeit, dass sie Geld in der Preußischen Staatslotterie gewinnen wird. Bislang hatte sie kein Glück. Doch sie redet ständig darüber, was sie mit ihrem Gewinn anfangen wird. Wir alle sollen natürlich Geschenke erhalten. Ich soll einen Hut bekommen, weil Fräulein Schroeder es sehr unpassend findet, dass ein gebildeter Herr wie ich ohne Hut vor die Tür tritt.

Wenn sie gerade keine Karten legt, trinkt Fräulein Mayr Tee und hält Fräulein Schroeder Vorträge über ihre einstigen Bühnenerfolge:

»Und der Manager sagt zu mir: ›Fritzi, dich schickt mir der Himmel! Meine Hauptdarstellerin ist krank geworden. Du musst heute noch nach Kopenhagen fahren.‹ Ein Nein hätte er natürlich nicht akzeptiert. ›Fritzi‹, sagt er (so hat er mich immer genannt), ›Fritzi, Sie werden doch einen alten Freund nicht im Stich lassen?‹ Also bin ich hingefahren …« In Erinnerungen versunken trinkt Fräulein Mayr ihren Tee. »Ein charmanter Mann. Und so gute Manieren.« Sie lächelt: »Zutraulich … aber er hat sich immer zu benehmen gewusst.«

Fräulein Schroeder nickt eifrig und saugt jedes Wort genüsslich auf:

»Diese Manager sind wohl rechte Filous? (Noch etwas Wurst, Fräulein Mayr?)«

»(Danke sehr, Fräulein Schroeder, nur ein Stückchen.) Ja, manche schon … man möchte es nicht glauben! Aber ich habe immer gut auf mich aufpassen können. Schon als ich noch ein ganz junges Ding war …«

Fräulein Mayrs nackte fleischige Arme werfen unschöne Wellen. Sie schiebt das Kinn vor:

»Ich komme aus Bayern, und wenn du einen Bayern beleidigst, der vergisst dir das nie.«

Als ich gestern Abend ins Wohnzimmer kam, lagen dort Fräulein Schroeder und Fräulein Mayr auf dem Bauch und pressten die Ohren an den Teppich. Ab und zu grinsten sie sich entzückt an oder kniffen einander vor Vergnügen und machten dabei unisono Pst!

»Da!«, flüsterte Fräulein Schroeder, »er zertrümmert die ganzen Möbel!«

»Er schlägt sie grün und blau!«, rief Fräulein Mayr hingerissen.

»Peng! Hören Sie sich das an!«

»Pst, pst!«

»Pst!«

Fräulein Schroeder war ganz aus dem Häuschen. Als ich sie fragte, was denn los sei, rappelte sie sich auf, watschelte auf mich zu, fasste mich um die Taille und tanzte mit mir einen kleinen Walzer – »Herr Issiwu! Herr Issiwu! Herr Issiwu!« –, bis sie ganz außer Atem war.

»Was ist denn bloß los?«, fragte ich.

»Pst!«, befahl Fräulein Mayr vom Boden aus. »Pst! Jetzt geht es wieder los!«

In der Wohnung unter uns wohnt eine gewisse Frau Glanterneck. Sie ist galizische Jüdin, und das allein genügt schon, um sich Fräulein Mayr zur Feindin zu machen, denn Fräulein Mayr, wie könnte es auch anders sein, ist eine glühende Nationalsozialistin. Außerdem hatten Frau Glanterneck und Fräulein Mayr wohl im Treppenhaus einmal einen Streit über Fräulein Mayrs Jodeln. Vielleicht wegen ihrer nicht-arischen Abkunft sagte Frau Glanterneck, sie ziehe das Gejaule von Katzen vor. Damit beleidigte sie nicht nur Fräulein Mayr, sondern alle bayrischen, nein, alle deutschen Frauen, und es war Fräulein Mayrs freudige Pflicht, dafür Vergeltung zu üben.

Vor etwa zwei Wochen sprach sich im Haus herum, dass Frau Glanterneck, die sechzig Jahre alt und hässlich wie eine Hexe ist, eine Heiratsannonce in der Zeitung aufgegeben hat. Ja, mehr noch: Es war bereits ein Anwärter erschienen, ein verwitweter Fleischer aus Halle. Er hatte Frau Glanterneck gesehen und war dennoch bereit, sie zu ehelichen. Fräulein Mayr ergriff die Gelegenheit. Sie zog Erkundigungen ein, fand den Namen und die Adresse des Fleischers heraus und schrieb ihm einen anonymen Brief. Ob er darüber unterrichtet sei, dass Frau Glanterneck a) Wanzen in der Wohnung habe, b) wegen Betrugs verhaftet und als unzurechnungsfähig wieder entlassen worden sei, c) ihr eigenes Schlafzimmer zu unsittlichen Zwecken vermiete und d) anschließend in dem Bett nächtige, ohne vorher die Laken zu wechseln? Und nun war der Fleischer gekommen, um Frau Glanterneck mit diesem Brief zu konfrontieren. Man konnte die beiden recht gut hören: das Grollen des erzürnten Preußen und die schrillen Schreie der Jüdin. Hin und wieder krachte eine Faust gegen Holz, und gelegentlich ging auch Glas zu Bruch. Der Tumult dauerte über eine Stunde.

Heute Morgen kam uns zu Ohren, dass sich die Nachbarn bei der Portiersfrau über die Ruhestörung beschwert haben und dass Frau Glanterneck mit einem blauen Auge herumläuft. Die Hochzeit ist abgeblasen.

Die Bewohner dieser Straße kennen mich bereits vom Sehen. Wenn ich mit englischem Akzent beim Kaufmann ein Pfund Butter verlange, drehen sich die Leute nicht mehr nach mir um. Wenn ich nach Einbruch der Dunkelheit an der Straßenecke vorbeigehe, flüstern die drei Huren nicht mehr heiser »Komm, Süßer!«.

Die drei Huren sind deutlich über fünfzig. Sie machen keinen Versuch, ihr Alter zu kaschieren. Sie tragen keinerlei Rouge oder Puder, ihre Pelzmäntel sind alt und unförmig, ihre Röcke ziemlich lang und die Hüte matronenhaft. Ich habe Bobby nebenbei von ihnen erzählt, und er hat mir erklärt, dass es eine beträchtliche Nachfrage nach dem gemütlichen Frauentyp gibt. Viele Männer mittleren Alters ziehen sie jungen Mädchen vor. Sie locken sogar Jungs unter zwanzig an. Ein Junge, erklärte Bobby, geniert sich vor einem gleichaltrigen Mädchen, aber nicht vor einer Frau, die seine Mutter sein könnte. Wie die meisten Barmänner ist Bobby ein großer Experte in sexuellen Fragen.

Kürzlich habe ich ihn abends während der Arbeit besucht.

Es war noch sehr früh, ungefähr neun, als ich das Troika betrat. Das Lokal war viel geräumiger und prunkvoller, als ich erwartet hatte. Ein Portier, betresst wie ein Erzherzog, musterte misstrauisch meinen hutlosen Kopf, bis ich den Mann auf Englisch ansprach. Eine elegante Garderobiere bestand darauf, mir den Mantel abzunehmen, der die ärgsten Flecken auf meinen ausgebeulten Flanellhosen verhüllte. Ein Boy am Eingangstresen blieb sitzen, statt mir die innere Tür zu öffnen. Zu meiner Erleichterung war Bobby auf seinem Posten hinter der blau-silbernen Bar. Ich ging auf ihn zu wie auf einen alten Freund. Er begrüßte mich mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit:

»Guten Abend, Mr Isherwood. Freut mich sehr, Sie hier zu sehen.«

Ich bestellte ein Bier und ließ mich auf einem Barhocker in der Ecke nieder. Mit dem Rücken zur Wand konnte ich das ganze Lokal überblicken.

»Wie gehen die Geschäfte?«, fragte ich.

Bobbys sorgenzerfurchtes, gepudertes Nachtschwärmergesicht verdüsterte sich. Seine Vertraulichkeit schmeichelte mir, als er sich mit ernster Miene zu mir herüberbeugte:

»Nicht viel los, Mr Isherwood. Die Gäste, die wir heutzutage haben … das können Sie sich nicht vorstellen! Unglaublich. Vor einem Jahr hätten wir solche Leute an der Tür abgewiesen. Bestellen ein Bier und glauben, das gibt ihnen das Recht, den ganzen Abend hier sitzen zu bleiben.«

Bobby klang zutiefst verbittert. Ich fühlte mich unbehaglich.

»Was trinken Sie?«, fragte ich, stürzte schuldbewusst mein Bier hinunter und fügte, um jedes Missverständnis auszuschließen, hinzu: »Für mich einen Whisky-Soda, bitte.«

Bobby sagte, er nehme auch einen.

Das Lokal war fast leer. Ich musterte die wenigen Gäste und versuchte, sie mit Bobbys desillusioniertem Blick zu sehen. An der Bar saßen drei attraktive, gutgekleidete junge Frauen: Diejenige, die mir am nächsten saß, war ganz besonders elegant, sie hatte etwas sehr Weltläufiges an sich. In einer Gesprächspause schnappte ich jedoch Bruchstücke ihrer Unterhaltung mit dem anderen Barmann auf. Sie sprach ein breites Berlinerisch. Sie war müde und gelangweilt; ihre Mundwinkel hingen herab. Ein junger Mann in einem gutsitzenden Smoking trat zu ihr und mischte sich in das Gespräch, ein hübscher breitschultriger Bursche, der auch als britischer Internatszögling auf Urlaub durchgegangen wäre.

»Nee, nee«, hörte ich ihn sagen. »Bei mir nicht!« Er grinste und machte eine knappe, ordinäre Handbewegung.

In einer Ecke saß ein Boy und unterhielt sich mit dem kleinen alten Toilettenwärter, der ein weißes Jackett trug. Der Junge sagte etwas, lachte und gähnte dann gewaltig. Die drei Musiker auf dem Podium plauderten miteinander und waren offenkundig nicht gewillt zu beginnen, bevor sie ein würdiges Publikum hatten. An einem Tisch glaubte ich einen echten Gast zu erkennen, einen stämmigen Mann mit Schnurrbart. Kurze Zeit später begegneten sich unsere Blicke, er verneigte sich leicht, und mir wurde klar, dass er der Geschäftsführer sein musste.

Die Tür ging auf. Zwei Männer und zwei Frauen kamen herein. Die Frauen waren schon etwas älter; sie hatten dicke Beine, kurzes Haar und trugen teure Abendgarderoben. Die Männer wirkten teilnahmslos und waren bleich, vermutlich Holländer. Man konnte das Geld förmlich riechen. Augenblicklich war das Troika wie verwandelt. Der Geschäftsführer, der Zigarettenboy und der Toilettenwärter erhoben sich alle gleichzeitig. Der Toilettenwärter verschwand. Der Geschäftsführer schimpfte leise mit dem Zigarettenboy, der nun ebenfalls verschwand. Dann näherte sich der Geschäftsführer lächelnd und unter Verbeugungen dem Tisch der Gäste und schüttelte den Männern die Hand. Der Zigarettenboy tauchte mit seinem Bauchladen wieder auf, gefolgt von einem Kellner, der mit der Weinkarte herbeieilte. Unterdessen hatte die Drei-Mann-Kapelle losgelegt. Die Mädchen an der Bar drehten sich auf ihren Hockern um und lächelten einladend, doch nicht zu aufdringlich. Die Gigolos näherten sich ihnen wie vollkommen Fremden, verbeugten sich formvollendet und baten galant um das Vergnügen eines Tanzes. Der Zigarettenboy durchquerte diskret lächelnd den Raum und wiegte sich in den Hüften wie eine Blume: »Zigarren! Zigaretten!« Seine Stimme war spöttisch und eindringlich wie die eines Schauspielers. Und im gleichen Tonfall, nur noch lauter, spöttischer, vergnügter, sodass wir alle es hören konnten, bestellte der Kellner bei Bobby: »Heidsieck Monopol!«

Mit absurd feierlicher Präzision vollführten die Tänzer ihre schwierigen Figuren und gaben mit jeder Bewegung zu erkennen, wie sehr sie sich ihrer Rolle bewusst waren. Der Saxophonist ließ sein Instrument lose am Nackenband baumeln und trat mit seinem kleinen Megaphon an den Bühnenrand:

Sie werden lachen,

Ich lieb’

Meine eigene Frau …

Beim Singen grinste er vielsagend, mimte mit epileptisch rollenden Augen große Freude und machte uns zu seinen Komplizen. Bobby, geschmeidig, aalglatt, um fünf Jahre verjüngt, kümmerte sich um die Flasche. Währenddessen unterhielten sich die beiden schlaffen Herren miteinander, vermutlich über Geschäftliches, ohne dem Nachtleben, das sie in Schwung gebracht hatten, die geringste Beachtung zu schenken. Ihre Frauen saßen still dabei; sie wirkten vernachlässigt, ratlos, verlegen und sehr gelangweilt.

Fräulein Hippi Bernstein, meine erste Schülerin, wohnt im Grunewald in einem Haus, das fast nur aus Glas besteht. Die meisten reichen Berliner Familien wohnen im Grunewald, was nur schwer nachzuvollziehen ist. In allen geläufigen Spielarten kostspieliger Hässlichkeit, von exzentrischen Rokoko-Grillen bis zu kubistischen Flachdachschachteln aus Stahl und Glas, drängen sich ihre Villen in diesem feuchten, faden Kiefernwald aneinander. Einen großen Garten können sich die wenigsten leisten, denn die Grundstücke sind sagenhaft teuer: Es gibt keine andere Aussicht als die auf den Hof der Nachbarn, der mit Maschendraht umzäunt ist und von einem grimmigen Hund bewacht wird. Aus lauter Angst vor Einbrechern und Revolutionen leben diese Unglücklichen in einem Belagerungszustand. Sie haben weder Privatsphäre noch Sonnenschein. Die Gegend ist ein regelrechter Slum für Millionäre.

Als ich am Gartentor klingelte, kam ein junger Diener mit einem Schlüssel aus dem Haus, gefolgt von einem großen, knurrenden Schäferhund.

»Er beißt Sie nicht, wenn ich dabei bin«, versicherte der Diener mir grinsend.

Die Türen in der Diele des Bernstein’schen Hauses haben Metallbeschläge; eine Schiffsuhr ist mit großen Schrauben an der Wand befestigt. Es gibt modernistische Lampen, die wie Druckmesser, Thermometer und Wählscheiben wirken sollen. Doch die Möbel passen nicht zum Haus und seinem Ausbau. Es sieht dort aus wie in einem Elektrizitätswerk, das die Ingenieure mit den Stühlen und Tischen einer grundsoliden altmodischen Pension gemütlich einzurichten versucht haben. An den spartanischen Metallwänden hängen auf Hochglanz gefirnisste Landschaften aus dem neunzehnten Jahrhundert in schweren Goldrahmen. Herr Bernstein hatte die Villa vermutlich in einem Anfall von Übermut bei einem bekannten Avantgarde-Architekten in Auftrag gegeben und war dann entsetzt von dem Ergebnis und deshalb bestrebt, es so weit wie möglich mit den Besitztümern der Familie zu kaschieren.

Fräulein Hippi ist ein hübsches dickes Mädchen, etwa neunzehn Jahre alt, mit glänzendem kastanienbraunem Haar, guten Zähnen und großen Kuhaugen. Sie hat ein träges, vergnügtes, selbstgenügsames Lachen und einen wohlgeformten Busen. Sie spricht recht gutes Schulmädchenenglisch mit einem leichten amerikanischen Akzent, das ihren eigenen Ansprüchen vollauf genügt. Sie hat eindeutig nicht die geringste Absicht, sich anzustrengen. Während ich den schwachen Versuch machte, ihr einen Plan vorzulegen, unterbrach sie mich ständig, um mir Pralinen, Kaffee oder Zigaretten anzubieten: »Entschuldigen Sie mich kurz, es ist kein Obst da«, sagte sie lächelnd und griff zum Haustelefon: »Anna, bringen Sie bitte Orangen.«

Als das Mädchen mit den Orangen erschien, wurde ich trotz meines Protests gezwungen, eine regelrechte Mahlzeit mit Teller, Messer und Gabel daraus zu machen. Das zerstörte den letzten Anschein einer Lehrer-Schüler-Beziehung. Ich fühlte mich wie ein Wachtmeister, der in der Küche von einer attraktiven Köchin bewirtet wird. Fräulein Hippi saß da und schaute mir mit ihrem gutmütigen, trägen Lächeln beim Essen zu:

»Tell me, please, why you come to Germany?«

Sie ist neugierig, aber nur so wie eine Kuh, die müßig den Kopf durch ein Gatter steckt. Sie möchte gar nicht unbedingt, dass das Gatter geöffnet wird. Ich sagte, ich fände Deutschland sehr interessant:

»Die politische und wirtschaftliche Situation«, improvisierte ich nachdrücklich in meinem Schulmeistertonfall, »ist in Deutschland interessanter als in jedem anderen europäischen Land.«

»Mit Ausnahme Russlands natürlich«, fügte ich versuchsweise hinzu.

Aber Fräulein Hippi reagierte nicht. Sie lächelte nur nichtssagend:

»I think it shall be dull for you here? You do not have many friends in Berlin, no?«

»Nein. Nicht viele.«

Das schien sie zu erfreuen und zu belustigen.

»You don’t know some nice girls?«

Hier ertönte der Summer des Haustelefons. Träge lächelnd nahm sie den Hörer ab, doch der blechernen Stimme, die herausdrang, schien sie gar nicht zuzuhören. Ich konnte ganz deutlich die echte Stimme von Frau Bernstein, Hippis Mutter, aus dem Nebenzimmer vernehmen.

»Ob du dein rotes Buch hier liegengelassen hast?«, wiederholte Fräulein Hippi spöttisch und lächelte mir zu, so als sei das ein Spaß, der auch mich angehe. »Nein, ich sehe es hier nicht. Es wird wohl unten im Arbeitszimmer sein. Ruf Papa an. Ja, er ist da und arbeitet.« Wortlos bot sie mir noch eine Orange an. Ich schüttelte höflich den Kopf. Wir lächelten beide: »Mama, was gibt es heute zu Mittag? Ja? Wirklich? Famos!«

Sie hängte auf und setzte das Kreuzverhör fort.

»Do you not know no nice girls?«

»Any nice girls …«, korrigierte ich sie ausweichend. Aber Fräulein Hippi lächelte nur und wartete auf eine Antwort.

»Yes. One«, musste ich schließlich hinzufügen; ich dachte dabei an Fräulein Kost.

»Only one?« Sie zog in gespielter Überraschung die Augenbrauen hoch. »And tell me, please, do you find German girls different than English girls?«

Ich errötete. »Do you find German girls …«, setzte ich zu einer Korrektur an und hielt inne, weil ich gerade noch rechtzeitig bemerkte, dass ich nicht genau wusste, ob es different from oder different to heißt.

»Do you find German girls different than English girls?«, wiederholte sie lächelnd und hartnäckig.

Ich errötete immer stärker. »Yes. Very different«, sagte ich mutig.

»How are they different?«

Zu meiner Erleichterung summte abermals das Telefon. Diesmal war es jemand vom Küchenpersonal. Man werde heute eine Stunde früher als üblich zu Mittag essen. Herr Bernstein wolle am Nachmittag in die Stadt fahren.

»I am so sorry«, sagte Fräulein Hippi und stand auf, »but for today we must finish. And we shall see us again on Friday? Then goodbye, Mr Isherwood. And I thank you very much.«

Sie kramte in ihrer Tasche und überreichte mir einen Umschlag, den ich verlegen einsteckte und erst aufriss, als ich außer Sichtweite der Villa war. Er enthielt ein Fünfmarkstück. Ich warf es in die Luft, verfehlte es, fand es nach fünfminütiger Suche im Sand und rannte den ganzen Weg zur Tramhaltestelle, wobei ich sang und Steine vor mir herstieß. Ich fühlte mich außerordentlich schuldig und sehr beschwingt, als hätte ich erfolgreich einen kleinen Diebstahl begangen.

Es ist reine Zeitverschwendung, auch nur so zu tun, als brächte ich Fräulein Hippi etwas bei. Wenn sie ein Wort nicht weiß, sagt sie es auf Deutsch. Korrigiere ich sie, wiederholt sie es auf Deutsch. Ich bin natürlich froh, dass sie so faul ist, und fürchte nur, dass Frau Bernstein dahinterkommt, wie kümmerlich die Fortschritte ihrer Tochter sind. Doch das ist sehr unwahrscheinlich. Die meisten Reichen lassen fast alles mit sich machen, wenn sie erst einmal beschlossen haben, einem zu vertrauen. Das einzige echte Problem für den Hauslehrer besteht darin, einen Fuß in die Tür zu kriegen.

Was Hippi betrifft, so scheinen ihr meine Besuche zu gefallen. Einer Bemerkung, die sie kürzlich fallenließ, entnehme ich, dass sie vor ihren Schulfreundinnen damit renommiert, einen waschechten Engländer als Lehrer zu haben. Wir verstehen uns sehr gut. Ich werde mit Obst bestochen, damit ich sie nicht allzu sehr mit der englischen Sprache behellige; im Gegenzug versichert Hippi ihren Eltern, ich sei der beste Lehrer, den sie je gehabt habe. Wir plaudern auf Deutsch über die Sachen, die sie interessieren. Alle drei oder vier Minuten werden wir unterbrochen; dann widmet sie sich ihrer Rolle im Familienspiel des Austauschs gänzlich unbedeutender Nachrichten über das Haustelefon.

Hippi macht sich niemals Sorgen über die Zukunft. Wie jedermann in Berlin spielt sie ständig auf die politische Situation an, aber immer nur ganz knapp, mit einer routinierten Melancholie, als ginge es um Religion. Für Hippi ist das alles recht unwirklich. Sie will studieren, reisen, sich nach Kräften vergnügen und natürlich irgendwann heiraten. Freunde hat sie bereits eine ganze Menge. Wir verbringen viel Zeit damit, von ihnen zu sprechen. Einer hat ein prächtiges Automobil. Ein anderer hat ein Flugzeug. Ein anderer hat sich siebenmal duelliert. Ein anderer hat herausgefunden, dass man Straßenlaternen löschen kann, indem man ihnen an einer bestimmten Stelle einen kräftigen Tritt versetzt. Eines Abends haben Hippi und er auf dem Heimweg von einer Tanzveranstaltung alle Straßenlaternen in der Gegend gelöscht.

Heute aßen die Bernsteins früher als sonst zu Mittag, deshalb wurde ich dazugebeten, anstatt »Unterricht zu erteilen«. Die gesamte Familie war anwesend: Frau Bernstein, füllig und gelassen; Herr Bernstein, klein und nervös und durchtrieben. Auch die jüngere Schwester war zugegen, ein Schulmädchen von zwölf Jahren, sehr fett. Sie aß und aß und war recht ungerührt von Hippis scherzhaften Warnungen, dass sie noch platzen werde. Auf ihre gemütliche, spießige Art scheinen sie einander alle sehr zugetan zu sein. Es kam zu einem kleinen Ehezwist, weil Herr Bernstein seine Frau am Nachmittag nicht mit dem Wagen zum Einkaufen fahren lassen wollte. In den letzten paar Tagen hat es in der Stadt viele Nazikrawalle gegeben.

»Du kannst die Tram nehmen«, sagte Herr Bernstein. »Ich will nicht, dass man mit Steinen nach meinem schönen Wagen wirft.«

»Und wenn sie nach mir mit Steinen werfen?«, fragte Frau Bernstein gutmütig.

»Ach, was macht das schon? Wenn sie mit Steinen nach dir werfen, kaufe ich dir ein Heftpflaster für deinen Kopf. Das kostet mich nur fünf Groschen. Wenn sie aber Steine nach meinem Wagen werfen, kostet mich das gut und gern fünfhundert Mark.«

Und damit war die Angelegenheit erledigt. Herr Bernstein wandte mir seine Aufmerksamkeit zu:

»Sie können sich nicht darüber beklagen, dass wir Sie schlecht behandeln, junger Mann, was? Sie bekommen nicht nur gutes Essen, wir bezahlen Sie auch noch dafür!«

Ich sah Hippi an, dass das ein bisschen weit ging, selbst für den Bernstein’schen Humor. Also lachte ich und sagte:

»Kriege ich noch eine Mark extra für jeden Nachschlag?«

Das amüsierte Herrn Bernstein sehr, aber er ließ mich deutlich merken, wie gut er wusste, dass ich es nicht ernst gemeint hatte.

In der letzten Woche ist in unserem Haushalt ein schrecklicher Streit ausgebrochen.

Es begann damit, dass Fräulein Kost zu Fräulein Schroeder kam und verkündete, aus ihrem Zimmer seien fünfzig Mark gestohlen worden. Sie war sehr empört; vor allem deshalb, so erklärte sie, weil es das Geld war, das sie für die Miete und die Telefonrechnung beiseitegelegt hatte. Der Fünfzigmarkschein hatte in der Schublade ihrer Kommode gelegen, die gleich neben Fräulein Kosts Zimmertür stand.

Fräulein Schroeders erster Verdacht war naheliegenderweise, dass einer von Fräulein Kosts Kunden das Geld gestohlen habe. Fräulein Kost sagte, das sei ganz unmöglich, da sie in den letzten drei Tagen keinen Besuch bekommen habe. Außerdem, so fügte sie hinzu, seien ihre Freunde allesamt über jeden Verdacht erhaben. Es handele sich um wohlhabende Herren, für die ein lumpiger Fünfzigmarkschein nur eine Kleinigkeit sei. Das ärgerte Fräulein Schroeder über die Maßen:

»Damit will sie wohl sagen, dass es einer von uns gewesen ist! So eine Unverschämtheit! Also wirklich. Am liebsten hätte ich sie in Stücke gerissen, das können Sie mir glauben, Herr Issiwu.«

»Ja, Fräulein Schroeder. Davon bin ich überzeugt.«

Dann entwickelte Fräulein Schroeder die Theorie, dass das Geld gar nicht gestohlen worden sei und es sich nur um einen Trick handele, mit dem Fräulein Kost der Mietzahlung entgehen wolle. Das deutete sie Fräulein Kost gegenüber an, die das sehr aufbrachte. Fräulein Kost sagte, sie werde das Geld auf jeden Fall in wenigen Tagen besorgen, was ihr auch gelungen ist. Außerdem hat sie ihr Zimmer zum Monatsende gekündigt.

In der Zwischenzeit habe ich rein zufällig herausgefunden, dass Fräulein Kost und Bobby eine Affäre haben. Als ich eines Abends nach Hause kam, fiel mir auf, dass in Fräulein Kosts Zimmer kein Licht brannte, weil ihre Tür eine Milchglasscheibe hat, damit auch der Korridor Licht bekommt. Als ich später lesend im Bett lag, öffnete sich Fräulein Kosts Tür, und ich hörte Bobbys Stimme, Lachen und Flüstern. Nach vielerlei Knarren der Dielen und gedämpftem Gelächter verließ Bobby auf Zehenspitzen die Wohnung und zog die Tür so leise wie möglich hinter sich zu. Einen Augenblick später kam er unter großem Getöse wieder herein und ging geradewegs ins Wohnzimmer, wo ich ihn Fräulein Schroeder eine gute Nacht wünschen hörte.

Falls Fräulein Schroeder nichts davon weiß, so hegt sie doch wenigstens einen Verdacht. Das erklärt ihren Zorn auf Fräulein Kost, denn sie ist, um die Wahrheit zu sagen, schrecklich eifersüchtig. Die groteskesten und peinlichsten Zwischenfälle haben sich zugetragen. Eines Morgens, als ich ins Badezimmer wollte, war Fräulein Kost bereits darin. Bevor ich Fräulein Schroeder daran hindern konnte, war sie schon herbeigestürmt und befahl Fräulein Kost, sofort herauszukommen, und da Fräulein Kost natürlich nicht gehorchte, begann Fräulein Schroeder trotz meiner Proteste mit den Fäusten gegen die Tür zu hämmern. »Raus aus meinem Badezimmer!«, kreischte sie. »Sofort raus da, oder ich hole die Polizei!«

Dann brach sie in Tränen aus. Das Weinen verursachte ihr Herzrasen. Bobby musste die Japsende und Schluchzende zum Sofa tragen. Während wir alle reichlich ratlos um sie herumstanden, erschien Fräulein Mayr mit Henkersmiene in der Tür und sagte in scharfem Ton zu Fräulein Kost: »Mädchen, du kannst dich glücklich schätzen, wenn du sie nicht umgebracht hast!« Dann übernahm sie das Kommando, verwies uns alle des Zimmers und schickte mich zum Kaufmann nach einem Fläschchen Baldriantinktur. Als ich wiederkam, saß sie neben dem Sofa, streichelte Fräulein Schroeders Hand und murmelte im Tonfall höchster Tragik: »Lina, meine arme Kleine … was haben sie dir nur angetan?«

Sally Bowles

Eines Nachmittags Anfang Oktober war ich zu schwarzem Kaffee bei Fritz Wendel eingeladen. Fritz lud immer zu »schwarzem Kaffee« ein, mit der Betonung auf »schwarz«. Er war sehr stolz auf seinen Kaffee. Man behauptete, es sei der stärkste in ganz Berlin.

Fritz trug wie gewöhnlich bei seinen Kaffee-Einladungen einen sehr dicken weißen Segelpullover und sehr helle blaue Flanellhosen. Zur Begrüßung zeigte sich ein breites Lächeln auf seinen vollen, sinnlichen Lippen:

»Tag, Chris!«

»Hallo, Fritz. Wie geht’s?«