9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

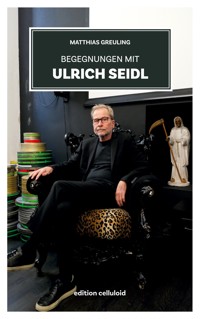

Regisseur Ulrich Seidl erhitzt die Gemüter, seit er Filme dreht: Nicht erst mit SPARTA, seinem jüngsten Film, der wegen seiner Produktionsbedingungen von den Medien skandalisiert worden ist, hat Seidl für viel Aufruhr gesorgt: Seine Dokus TIERISCHE LIEBE, IM KELLER oder SAFARI erregten die Öffentlichkeit ebenso wie seine Spielfilme HUNDSTAGE, IMPORT/EXPORT und eben SPARTA. Filmjournalist und Regisseur Matthias Greuling (DER BAUER ZU NATHAL) hat Seidl über viele Jahre seiner Karriere journalistisch begleitet. Seine Aufzeichnungen aus 20 Jahren, von Interviews über Filmkritiken und Berichte, verdichtet der Autor in diesem umfassenden und doch auf wesentliche Aspekte des Seidl'schen Schaffens fokussierten Kompendium eines filmkünstlerischen Schaffens der Sonderklasse.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 107

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Meinen Lieben gewidmet

Inhaltsverzeichnis

VORWORT

„SPARTA“: CHRONOLOGIE EINES SKANDALS

WAS WAR DA LOS, HERR SEIDL?

„RIMINI“, DER BRUDERFILM VON „SPARTA“

SEIDL UND DIE GROSSEN FRAGEN

IM KABINETT DER ABGRÜNDE

„IM KELLER“: ABTAUCHEN IN DIE ÖSTERREICHISCHE SEELE

ULRICH SEIDL: IMMER FÜR EINE AUFREGUNG GUT

AUF „SAFARI“ IN AFRIKA: ULRICH SEIDL UND DIE LUST AM TÖTEN

DIE „PARADIES“-TRILOGIE: SEIDL ZWISCHEN LIEBE, GLAUBE UND HOFFNUNG

ULRICH SEIDL SPRICHT IM VIDEOINTERVIEW

ULRICH SEIDL INTERVIEW PARADIES GLAUBE

„UNRUHE ZU STIFTEN, DAS IST MANCHMAL DIE AUFGABE EINES KÜNSTLERS“

HUNDSTAGE: DER FILM, DER ULRICH SEIDL IN EINE NEUE SPHÄRE KATAPULTIERTE

ULRICH SEIDL UND DAS HAUPTWERK, DAS NOCH KOMMT

FILMOGRAFIE ULRICH SEIDL

VORWORT

Dieses Buch ist ein Bedürfnis. Denn Ulrich Seidl ist in seiner komplexen Filmografie bislang niemals so sehr infrage gestellt worden, wie seit den Vorwürfen, die man gegen ihn bezüglich seines Films „Sparta“ erhoben hat. Kinder wären am Set schlecht behandelt worden, man habe ihren Bedürfnissen nicht entsprochen. Ein entsprechender „Spiegel“-Artikel im Herbst 2022 hat diese Vorwürfe ans Licht gebracht, und Ulrich Seidl hat alles in seiner Macht stehende versucht, um die Vorwürfe zu entkräften und den Schaden für seine Reputation so gering wie möglich zu halten.

Das hat mehr schlecht als recht funktioniert. Eine Skepsis bleibt, gegenüber einem vielgestaltigen Werk, dass doch vor allem die Ränder oder Grenzen auslotet. Seien es die exaltierten Menschen, die Seidl in „Hundstage“ begleitet hat, seien es die Tierliebhaber in „Tierische Liebe“, die Keller-Nazis in „Im Keller“, die Models in „Models“, die Jäger in „Safari“, die Sextouristinnen in „Paradies: Liebe“, die alten Menschen in „Import/ Export“, die Seidl am Ende Karneval feiern lässt: All diese Figuren entstammen einem Universum an Ideen, das auch auf die Ränder blickt und nichts Gelacktes zeigen will. Seidl, der Filmkünstler, er ist nun, mit 70 Jahren, in einer neue Sphäre seiner Kunst angekommen. Er muss sie von nun an mit einer ungekannten Vehemenz verteidigen, das ist neu. Zwar wurde Seidl immer wieder angefeindet vom Feuilleton, von Kritikern und Moralaposteln, aber die Gegenwehr, die sich ihm nach Bekanntwerden der Vorwürfe rund um „Sparta“ zeigte, ist eine neue Qualität in der Auseinadersetzung mit einem Werk voller schwieriger, provokanter Themen.

Dieses Buch beurteilt nicht, sondern will Lesestoff bieten in Hinblick auf die Rezeption von Seilds Filmen. In Interviews, in Kritiken und Beiträgen werden die wesentlichen Stationen in der Karriere von Ulrich Seidl aufgerollt, es ist gedacht als ein Zeitdokument, das den Werdegang eines der renommiertesten Filmemacher Österreichs nachzeichnet. Dabei ist wichtig: Es gibt, anders als bei anderen Autoren, die sich mit Ulrich Seidl beschäftigt haben, kein Naheverhältnis zum Künstler, sondern lediglich die journalistische Arbeit, über die ich den Regisseur mehr als zwei Jahrzehnte begleitet habe. Von Film zu Film, von Interview zu Interview. Ich habe Ulrich Seidl in meiner Eigenschaft als Filmjournalist seit dem Jahr 2001 sehr oft getroffen, Interviews und Hintergrundgespräche mit ihm geführt und bin der Überzeugung, dass seine filmischen Arbeiten in einer ganz eigenen Liga spielen: Darin geht es um das Menschsein im Allgemeinen und um die Spielformen des gesellschaftlichen Gefüges im Besonderen, je nachdem, wo Seidl seine Handlungen gerade ansetzt.

Meine Begegnungen mit Ulrich Seidl - seien es Interviews, Kritiken zu seinen Filmen oder Beiträge - sind in diesem Buch versammelt und kommentiert. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Regisseur ganz und gar nicht einverstanden wäre mit der Form dieses Buches und seiner Ausprägung. Aber genau deshalb ist es erschienen, um den von Seidl versuchten Tenor der Unverfänglichkeit gegenüber seinem Werk zu enttarnen, und vor allem, weil die Hetzjagd gegen einen Künstler niemals so sein darf, wie sie sich im Falle der „Sparta“-Berichterstattung zugetragen hat. Betrachten Sie diesen Band also als eine Mischung aus der Entschlüsselung eines Künstlers, die dieser in Form von Interviews auch selbst betreibt, und aus Betrachtungen darüber, wie Kunst auch zur Provokation (genutzt) werden kann.

Meine Begegnungen mit Ulrich Seidl reichen zurück ins Jahr 2001, als er in Venedig Premiere feierte mit seinem ersten Spielfilm „Hundstage“, und viele der folgenden Begegnungen betrafen alle seine seit damals entstandenen Filme; mal physisch bei Interviewterminen auf Festivals oder in seiner Wiener Produktionsfirma, mal filmische Begegnungen in Form von Filmkritiken und Kinobesuchen. Seidl, das soll man vorab wissen, hat mich immer willkommen geheißen in seinen Filmen, sie waren mir immer ein Freude und auch ein Bedürfnis. So wie nun dieses Buch darüber.

„SPARTA“: CHRONOLOGIE EINES SKANDALS

Im September 2022 kam rund um die geplante Premiere von „Sparta“ ein „Spiegel“-Artikel an die Öffentlichkeit, in dem Ulrich Seidl mit schweren Vorwürfen konfrontiert wurde. Eine kommentierte Chronologie der Ereignisse.

In letzter Minute wurde Ulrich Seidls neuer Spielfilm „Sparta“ im September 2022 vom Filmfestival in Toronto ausgeladen, nachdem „Der Spiegel“ massive Vorwürfe gegen den österreichischen Regisseur veröffentlicht hatte, die die Dreharbeiten zu „Sparta“ betrafen. Es stand im Raum, Seidl habe beim Dreh in Rumänien kindliche Laiendarsteller „offenbar ausgenutzt“ und zu belastenden Szenen genötigt, die Eltern wären nicht vollumfänglich über den Inhalt des Films aufgeklärt worden. Toronto reichte die Weltpremiere durch die Absage somit an das Festival in San Sebastian weiter, wo der Film am 18. September 2022 seine Weltpremiere feierte. Man bewerte Festivalbeiträge ausschließlich nach ihrer Qualität, hieß es vom Festival. Und weiter: „Wenn jemand Beweise für ein Verbrechen hat, sollte er dies der Justiz melden. Nur ein Gerichtsbeschluss könnte dazu führen, dass wir eine geplante Vorführung aussetzen“.

Aber wozu die ganze Aufregung? Es gibt im Werk von Ulrich Seidl bekanntlich viele anstößige Momente. Die Provokation, sie ist dem Schaffen dieses österreichischen Filmemachers immanent, und auch ist sie die Vorbedingung für das Glücken seiner Filme. Glücken im Sinne einer cinephilen Grenzerfahrung, die Seidl mal drastischer, mal milder ausfallen lässt. Von seinem Dokumentarfilm „Tierische Liebe“ (1995) über die wenig gustiösen Rituale von Tierhaltern und ihren Lieblingen mit deftigen Sodomie-Szenen, über „Hundstage“ (2001), Seidls erstem fiktionalen Stoff, bis zu „Import Export“ (2007) ist es für die Kritiker der bittere, sezierende Blick auf menschliche Abgründe, die Seidl geradezu zelebriert.

Man dachte schon, der Regisseur sei altersmilde geworden, als er im Frühjahr 2022 „Rimini“ bei der Berlinale vorstellte – es geht um den gealterten Schlagersänger Richie Bravo, der den Bierbauch ins Glitzerkostüm zwängt, um vor betagtem Publikum an der Adriaküste sein täglich Brot zu verdienen. Doch dann kam „Sparta“, der zweite Teil von „Rimini“, den Seidl „Bruderfilm“ genannt hat, auch, weil er vom Bruder dieses Richie Bravo handelt. Georg Friedrich spielt diesen Mann, der seine Zeit in Rumänien damit verbringt, mit Kindern eine alte Schule in eine Festung umzubauen, wo gespielt, getobt, gelacht werden kann. Glückliche Kinder eben. Aber Friedrich spielt eine Figur, die mit ihrer unterdrückten Pädophilie hadert. Weshalb Seidl in Rumänien 2018 etliche lokale Laiendarsteller suchte, „athletische Jungen zwischen acht und 17 Jahren“. Bei der Suche soll seine Produktionsfirma verschwiegen haben, dass es sich um die Geschichte eines Pädophilen handelt.

Tatsächlich hatte keiner der Redakteure, die „Sparta“ an den Pranger stellten, zum damaligen Zeitpunkt den Film überhaupt gesehen, weil gerade Ulrich Seidl ein pedantischer Verfechter der Kinovorführung ist und es im Vorfeld für die Presse keinerlei Sichtungslinks gibt - ausnahmslos. Jedoch stand auch niemals der Film selbst in der Kritik, sondern die Umstände seiner Entstehung. Die Familien der mitwirkenden Kinderlaiendarsteller seien nicht korrekt über die Filmthematik Pädophilie informiert worden, Kinder am Set hätten sich unwohl gefühlt, hieß es da. Laut „Spiegel“, der Mitarbeiter Seidls und die Familien anonym zitierte, sei Eltern auch der Zutritt zum Set verweigert worden. Kinder hätten mit erwachsenen Darstellern unangenehme Szenen drehen müssen. Auch seien in Rumänien vorgeschriebene Auflagen zum Dreh mit Kindern wie etwa die Zustimmung von Kinderärzten und Psychologen nicht eingehalten worden, schrieb der „Spiegel“.

Seidls Entgegnung folgte prompt: „In allen meinen Filmen, in meinem gesamten künstlerischen Werk verlange ich nach Empathie für die Angeschlagenen und Abgestürzten, für die Abgedrängten und Geächteten: Ich stelle sie nicht an den (moralischen) Pranger, sondern fordere dazu auf, sie als komplexe und auch widersprüchliche Menschen wahrzunehmen“, schrieb Seidl. „Meine Filme entstehen nicht, indem ich – wie der Artikel im ‚Spiegel‘ nahelegt – Darsteller manipuliere, falsch informiere oder gar missbrauche. Im Gegenteil: Ohne das Vertrauensverhältnis, das wir über Wochen und Monate aufbauen, wären die langen Drehzeiträume meiner Filme gar nicht denkbar. Ich habe größten Respekt vor allen Darstellern und niemals würde ich Entscheidungen treffen, die ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden in irgendeiner Art und Weise gefährden“.

Nach diesem Statement schwieg Seidl auf Anraten seiner Anwälte zu dem Thema bis Mitte Oktober 2022 und hatte rechtliche Schritte angekündigt. Mitte Oktober sprach Seidl dann mit ausgewählten österreichischen Journalisten, darunter auch mit dem Autor dieses Buches. Das Gespräch lesen Sie im Anschluss.

Kurz darauf hatte das österreichische Nachrichtenmagazin „profil“ mit den Mitarbeitern von Seidls Produktion gesprochen und einige entlastende Stimmen zusammengetragen. Regieassistent Klaus Pridnig etwa meinte, alle hätten gewusst, worum es in „Sparta“ gehen würde. „Wir haben alle Eltern selbstverständlich darüber informiert, natürlich auch klargestellt, dass kein Kind in irgendeiner Form mit Sexualität oder gar Gewalt konfrontiert wird“. Der Dreh sei „völlig harmlos“ gewesen. Als Vertrauenspersonen hätten „eine Reihe junger Mitarbeiter aus Rumäniens Theater- und Filmszene“ fungiert, auch Pädagogen wären am Set gewesen. Kostümbildnerin Tanja Hausner, habe „von irgendwelchen Missständen, was die Kinder betrifft, nichts bemerkt“. Szenenbildner Andreas Donhauser sagte dem „profil“: „Szenen, die schwierig waren oder sich schwierig entwickeln hätten können, wurden im Vorfeld sehr gut besprochen, um möglichen Vorwürfen eben gerade keinen Anlass zu geben“. Aber an jedem Filmset herrsche „aufgrund von Zeit- oder sonstigen Problemen bisweilen Stress und auch ein ‚rauer‘ Ton – wie jeder Mensch, der Filme macht, aus eigener Erfahrung weiß“. Die Kinder hätten das aber niemals mitbekommen.

In der Wiener Wochenzeitung „Falter“ hingegen äußerten sich daraufhin weitere, anonym gebliebene Mitarbeiter des damaligen Filmsets in Rumänien und erhärteten die Vorwürfe gegen Seidl: Eine Übersetzerin sollte ohne pädagogische Ausbildung die Betreuung von Kindern übernehmen. Ein anderer Mitarbeiter berichtete von einer Situation, in der Hauptdarsteller Georg Friedrich mit sieben (!) Kindern in ein Auto stieg, das in Folge „voll ins Schleudern“ kam und gegen einen eisernen Torpfosten geknallt sei. Das Auto sei dabei beschädigt worden, die Insassen blieben unverletzt. Ein Kollege sagte damals, solche Szenen zu drehen, wäre in Österreich undenkbar. Kinder-Coaches wären nicht am Set gewesen, nur zwei Kindergärtnerinnen wären sporadisch vorbeigekommen. Ein Junge, der Fieber bekam, wurde in Ermangelung eines Sofas auf einen Stapel Kleider gebettet. Ulrich Seidl habe ihn erst nach Stunden nach Hause geschickt, da er meinte, den Jungen eventuell noch zu brauchen. Ein weiterer anonymer Informant meinte, die Filmproduktion habe im Vorfeld für das Casting bewusst nach Kindern aus zerrütteten Familie gesucht.

Es liegt wohl an der speziellen Arbeitsweise, mit der Seidl seine Filme dreht, die die Situation bei „Sparta“ so eskalieren ließen. Anders als andere Regisseure verzichtet Seidl öfter auf bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Drehbücher, sondern lässt in gewisser Weise Freiraum für Szenen, die sich „ergeben“. Weshalb Seidls Drehbücher, die er sehr oft und auch im Fall von „Sparta“ mit seiner ehemaligen Lebenspartnerin, der nunmehrigen Regisseurin Veronika Franz („Ich seh, ich seh“) verfasst, häufig nicht mehr sind als rudimentäre Beschreibungen von Szenen, die Seidl dann in langen Proben und am Set erarbeitet. Genau diese Erarbeitung stand im Fokus der Vorwürfe. Seidls Methoden, möglichst authentische Reaktionen bei seinen Laiendarstellern hervorzurufen, beinhalten eben auch die emotionale Heranführung an schwierige Szenen - das kann bei Kindern, die die Umstände von Dreharbeiten noch nicht verstehen, mitunter zu Problemen führen, wie die erhobenen Vorwürfe zeigten.

Seidl begann ursprünglich als Dokumentarfilmer, und diesen Arbeitsstil im Sinne einer Wendigkeit hat er sich auch bei seinen fiktionalen Arbeiten bewahrt. Zugleich wiesen schon seine Dokus eine hohen Grad an Stilisierung und Inszenierung auf, gerade in Hinblick auf ihre optische Umsetzung: Seidls zentrierte Kadrage rückt die Figuren ins Zentrum des Bildes, das generiert hohe Schauwerte, stellt seine Protagonisten aber auch „an den Pranger“. Das hat zur Folge, dass es bei schwierigen Themen wie Sex (in praktischen allen seiner Filme), Religion („Jesus, du weißt“) oder NS-Vergangenheit („Im Keller“) immer wieder Menschen gibt, bei denen der Eindruck entsteht, sie würden vorgeführt oder für Seidls Zwecke ausgebeutet werden.

Solange diese Menschen mit Seidl im Dialog die Freiwilligkeit vereinbaren, ist das unproblematisch und bedingt höchstens, dass sie sich später für ihre Mitwirkung schämen. Anders ist die Situation bei Menschen, die sich nicht wehren können, und es gibt so ein Beispiel in Seidls Filmografie: In „Import Export“ (2007) wird gegen Ende im Altenheim Karneval gefeiert. Sehr betagten Bewohnern setzt Seidl hier bunte Hüte auf und lässt sie zu Musik tanzen. Es sind (allesamt echte) sterbenskranke Menschen, die wie Marionetten im Zirkus aussehen. Das eigene Sterben begreifen sie nicht mehr, für sie ist das Fest kein Filmdreh, sondern echt. Der Aufschrei der Kritiker über diese sehr würdelosen Szenen war damals nicht sonderlich groß, erst bei der schützenswertesten Menschengruppe, den Kindern, gerieten Seidls Arbeitsmethoden massiv in die Kritik.