Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Das vorliegende Fachbuch gibt Anregungen für ein gutes Beteiligungsmanagement der öffentlichen Verwaltung, ist aber kein juristisches Nachschlagewerk. Es entstand als begleitendes Vorlesungsskript und wendet sich insbesondere an die Studierenden der Verwaltungswissenschaften und Praktiker der Beteiligungsabteilung. Inhaltlich gliedert es sich in 4 Kapitel: - Kapitel 1 vermittelt insbesondere für fachlich unerfahrene Studierende die nötigen Grundlagen eines Beteiligungsmanagements. Diese komprimierte Darstellung umfasst die aufbauorganisatorische Eingliederung des Beteiligungsmanagements, typische Ausprägungen öffentlicher Unternehmen, geeignete Rechtsformen für Beteiligungen und erklärt ferner die Grundzüge eines PCGK. - Kapitel 2 schafft mit dem Organisations-Prozess die Voraussetzungen für den erfolgreichen Betrieb eines Beteiligungsmanagements. Ziel ist es, mit Mustervorlagen, Arbeitshilfen und Organisationsleitfäden eine einheitliche Bearbeitung auf hohem fachlichen Niveau über alle Beteiligungen sicherzustellen. - Kapitel 3 konzentriert sich im Rahmen des Lebenszyklus-Prozesses einer einzelnen Beteiligung auf alle Tätigkeiten, von der Vorgründungsphase, über die Gründungs- oder Erwerbsphase bis hin zur Desinvestitionsphase. Anleitungen und Checklisten sichern ferner eine gleichförmige und vollständige Bearbeitung. - Kapitel 4 dokumentiert im Prozess eines aktiven Beteiligungsmanagements die sich jährlich wiederholenden Aufgaben für einzelne Beteiligungen im Rahmen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrollings und der Mandatsträgerbetreuung. Letztlich gewährleistet dieser Prozess eine gleichartige Steuerung der Beteiligungen in hoher Qualität. Mit diesem Fachbuch wird in wissenschaftlicher Sicht nichts Neues geschaffen. Es fasst vielmehr rechtliche Grundlagen sowie Bewährtes aus Büchern, Zeitschriften, Kongressen und der täglichen Berufserfahrung zusammen. Ziel ist es, Studierenden und jungen Kollegen bei ihrem Einstieg in das Beteiligungsmanagement der öffentlichen Hand praxisbezogen zu unterstützen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 316

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einleitende Worte

1. Grundlagen des Beteiligungsmanagements

1.1 Beteiligungsmanagement

1.1.1 Beteiligungsmanagement als Institution

1.1.2 Beteiligungsmanagement als Funktion

1.1.3 Beteiligungsmanagement als Prozess

1.2 Öffentliche Unternehmen

1.2.1 Formen der Privatisierung

1.2.2 Ausprägungen öffentlicher Unternehmen

1.2.3 Limitierende Faktoren

1.2.4 Anteile am gezeichneten Kapital

1.3 Relevante Rechtsformen für öffentliche Beteiligungen

1.3.1 Eigen-/ Staat-/ Bundesbetrieb

1.3.2 Aktiengesellschaft (AG)

1.3.3 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

1.3.4 GmbH & Co. KG

1.4 Public Corporate Governace Kodex (PCGK)

1.4.1 Herleitung des Begriffs

1.4.2 Relevante Kodize für das Beteiligungsmanagement

2. Organisationsprozess

2.1 Satzung

2.2 Geschäftsordnung für die Geschäftsführung

2.3 Anstellungsvertrag für Geschäftsführer

2.4 Geschäftsordnung für Aufsichtsrat

2.5 Leitlinien für Mandatsträger / Berufungsrichtlinie

2.5.1 Abgrenzung zur Berufungsrichtlinie

2.6 Sonderbericht der Mandatsträger

2.7 Urteils-/ Prüfvermerk

2.8 Auswahlbogen für die Bestellung eines Abschlussprüfers

2.9 Digitale Datenübernahme

2.10 Beteiligungshandbuch / -richtlinie

2.11 Public Corporate Governance Kodex (PCGK)

2.11.1 Abgrenzung PCGK von Beteiligungshandbuch

3. Lebenszyklus

3.1 Idee zur Gründung oder Erwerb einer Beteiligung

3.1.1 Motivation für eine Beteiligung

3.2 Vorgründungsphase

3.2.1 Rechtliche Zulässigkeit

3.2.1.1 Rechtliche Zulässigkeit einer Beteiligung durch Kommunen

3.2.1.2 Rechtliche Zulässigkeit einer Beteiligung durch Bund oder Länder

3.2.2 Einfluss der öffentlichen Hand sichern

3.2.2.1 Einflusssicherung durch Kapitalmehrheit

3.2.2.2 Einflusssicherung durch Rechtsform

3.2.2.3 Einflusssicherung durch Maßnahmen gegenüber der Unternehmensleitung

3.2.2.4 Einflusssicherung durch Maßnahmen gegenüber Aufsichtsrat

3.2.2.5 Einflusssicherung durch Satzung

3.2.2.6 Einflusssicherung durch Einschränkung des Unternehmensgegenstandes

3.2.2.7 Einflusssicherung durch Geschäftsordnung für die Geschäftsführung

3.2.2.8 Einflusssicherung durch Zielvereinbarung

3.2.2.9 Einflusssicherung durch Berichtsanforderungen

3.2.2.10 Einflusssicherung durch PCGK

3.2.2.11 Einflusssicherung durch Maßnahmen bei mittelbaren Beteiligungen

3.2.3 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

3.2.3.1 Wirtschaftlichkeit

3.2.3.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für eine Beteiligung

3.2.3.3 Methoden der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

3.2.3.4 Kostenvergleichsrechnung

3.2.3.5 Nutzen-Kosten-Analyse

3.2.3.6 Kapitalwertmethode

3.2.3.7 Ertragswertverfahren

3.2.3.8 Discounted Cashflow-Rechnung

3.2.3.9 Substanzwertverfahren

3.2.4 Gutachten zu Kaufpreis

3.2.5 Businessplan

3.2.6 Verfügbarkeit Firmenname

3.2.7 Abschluss der Vorgründungsphase

3.3 Gründung oder Erwerb einer Beteiligung

3.3.1 Gründung einer Beteiligung

3.3.1.1 Prozess zur Gründung einer Beteiligung

3.3.1.2 Gründungsdokumente erarbeiten

3.3.1.3 Finanz- und Sacheinlagen leisten

3.3.1.4 Gründungsbilanz erstellen

3.3.1.5 Eintrag ins Handelsregister veranlassen

3.3.1.6 Ausgaben für Gründung

3.3.2 Erwerb / Kauf einer Beteiligung

3.3.2.1 Prozess zum Erwerb einer Beteiligung

3.3.2.2 Geeignetes Unternehmen suchen und auswählen

3.3.2.3 Letter of Intent unterzeichnen

3.3.2.4 Asset Deal oder Share Deal wählen

3.3.2.5 Due Diligence durchführen

3.3.2.6 Kaufpreisangebot samt Vertragsentwurf übergeben

3.3.2.7 Signing und Closing

3.3.2.8 Aktien- und kapitalmarktrechtliche Mitteilungspflichten beachten

3.4 Bewirtschaftung einer Beteiligung

3.4.1 Anlauf- und Integrationsphase

3.4.2 Betrieb

3.4.2.1 Führung der Beteiligungen

3.4.2.2 Steuerung vereinbarter Ziele

3.4.2.3 Einfordern eines Berichtswesens von den Beteiligungen

3.4.2.4 Einfordern steuerungsrelevante Unterlagen von den Beteiligungen

3.4.2.5 Standardisiertes Beteiligungsmonitoring (des Bundes)

3.4.2.6 Portfolio-Management

3.4.2.7 Benchmarking

3.4.2.8 Berichtswesen der Beteiligungsabteilung

3.5 Desinvestition einer Beteiligung

3.5.1 Motive für eine Desinvestition

3.5.2 Stilllegung einer Beteiligung

3.5.2.1 Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft

3.5.2.2 Liquidator bestellen

3.5.2.3 Firmenname mit Zusatz „i. L.“ führen

3.5.2.4 Eröffnungsbilanz erstellen

3.5.2.5 Sperrjahr abwarten

3.5.2.6 Verträge auflösen

3.5.2.7 Löschung der Gesellschaft beantragen

3.5.2.8 Aufbewahren der Bücher

3.5.2.9 Terminplan für (dauerhafte) Stilllegung

3.5.3 Verkauf einer Beteiligung

3.5.3.1 Voraussetzungen für den Verkauf einer Beteiligung

3.5.3.2 Prozess zum Verkauf einer unmittelbaren Beteiligung

3.5.3.3 Geeignete Investoren suchen und auswählen

3.5.3.4 Vorbereitungen für Verkauf treffen

3.5.3.5 Kontaktaufnahme einleiten

3.5.3.6 Due Diligence gewähren

3.5.3.7 Kaufpreis-Angebote auswerten

3.5.3.8 Vertragsabschluss vollziehen

4. Beteiligungsmanagement

4.1 Beteiligungsverwaltung

4.1.1. Akten führen

4.1.2. Organisatorische Vorgaben

4.1.3. Rechte des Anteilseigners wahrnehmen

4.1.4. Personalangelegenheiten sicherstellen

4.1.5. Politische Gremien unterstützen

4.1.6. Unterrichtung (Bundes-/Landes-) Rechnungshof

4.2. Beteiligungscontrolling

4.2.1. Ziele steuern

4.2.2. Berichtswesen der Beteiligungsabteilung aufbauen

4.2.3. Problembewusstsein bei Zielsteuerungen schaffen

4.2.4. Synergien entwickeln

4.2.5. Digitalisierung vorantreiben

4.2.6. Inhouse-Consulting sicherstellen

4.3. Mandatsträgerbetreuung

4.3.1 Mandatsträger erstmalig informieren

4.3.2 Aus- und Fortbildung der Mandatsträger organisieren

4.3.3 Gremienarbeit unterstützen

4.3.4 An Gremiensitzungen teilnehmen

5. Anlagen

5.1. Abkürzungsverzeichnis

5.2. Literaturverzeichnis

5.3. Stichwortverzeichnis

Vorwort

Das Beteiligungsmanagement zählt zu den vielseitigsten Aufgabengebieten der öffentlichen Hand. Flankiert von gesellschaftsrechtlichen Normen und haushaltsrechtlichen Vorgaben sind Gesellschaften zu gründen, zu erwerben, zu überwachen, zu steuern und ggf. wieder abzustoßen. Die öffentliche Hand hat während aller dieser Lebensphasen einer Beteiligung stets eine gute Unternehmensführung zu wahren und sollte ferner ein aktives Beteiligungsmanagement gewährleisten.

Vielfach sind die Aufgaben des Beteiligungsmanagements von der Einzigartigkeit oder Seltenheit ihres Auftretens geprägt, so dass in vielen Verwaltungen der Aufbau solch strukturierter Arbeitsprozesse unterbleibt. Die Aufgaben werden stattdessen bei Anfall singulär bearbeitet. Dabei hängt die Qualität der Bearbeitung nicht selten vom Wissen und der Erfahrung der zuständigen Mitarbeiter ab. Vielfach fehlen Maßnahmen zur Sicherung einer gleichbleibenden Arbeitsqualität über alle Beteiligungen.

Das vorliegende Fachbuch ist kein juristisches Nachschlagewerk. Es entstand als begleitendes Vorlesungsskript und wendet sich insbesondere an die Studierenden der Verwaltungswissenschaften, aber auch an die Praktiker der öffentlichen Hand. Sein Schwerpunkt liegt auf Maßnahmen, die im Rahmen eines aktiven Beteiligungsmanagements ergriffen werden können. Die relevanten Sachverhalte werden meist am Beispiel einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) erklärt. Allgemein werden

Anregungen

für ein gutes Beteiligungsmanagement gegeben,

auf die Wahrnehmung der Interessen der öffentlichen Hand hingewiesen,

eine einheitliche Überwachung und Steuerung der Beteiligungen durch

Mustervorlagen, Arbeitshilfen und Organisationsleitfäden

aufgezeigt sowie

erfolgreiche

Praxisbeispiele

einer standardisierten Bearbeitung vorgestellt.

Fachliche Gliederung

Das vorliegende Fachbuch gliedert sich in 4 Kapitel mit folgenden Themengebieten:

Kapitel 1

vermittelt insbesondere für fachlich unerfahrene Studierende die nötigen

Grundlagen

eines Beteiligungsmanagements. Diese komprimierte Darstellung umfasst die aufbauorganisatorische Eingliederung des Beteiligungsmanagements, typische Ausprägungen öffentlicher Unternehmen, geeignete Rechtsformen für Beteiligungen und erklärt die Grundzüge eines PCGK.

Auch fachlich versierte Leser sollten in diesem Grundlagenkapitel durch das Teilkapitel 1.1.3 blättern. Es stellt die prozessorientierte Sicht des Beteiligungsmanagements vor und erklärt indirekt die Gliederung des vorliegenden Buches.

Nach dieser Einführung gliedern die folgenden drei Kapitel die Aufgaben eines Beteiligungsmanagements in drei parallele, aber zum Teil auch überschneidende und/ oder abhängige Prozesse.

Kapitel 2

schafft mit dem

Organisations-Prozess

die Voraussetzungen für den erfolgreichen Betrieb eines Beteiligungsmanagements. Ziel ist es, mit Mustervorlagen, Arbeitshilfen und Organisationsleitfäden eine einheitliche Bearbeitung auf hohem fachlichen Niveau über

alle Beteiligungen

sicherzustellen.

Kapitel 3

konzentriert sich im Rahmen des

Lebenszyklus-Prozesses

einer

einzelnen Beteiligung

auf alle Tätigkeiten, von der Vorgründungsphase, über die Gründungs- oder Erwerbsphase bis hin zur Desinvestitionsphase. Anleitungen und Checklisten unterstützen ferner eine gleichförmige und vollständige Bearbeitung.

Kapitel 4

dokumentiert im

Prozess eines aktiven Beteiligungsmanagements

die sich jährlich

wiederholenden Aufgaben für einzelne Beteiligungen

im Rahmen der Beteiligungsverwaltung, des Beteiligungscontrollings und der Mandatsträgerbetreuung. Letztlich gewährleistet dieser Prozess eine gleichartige Steuerung der Beteiligungen in standardisierter Form bei hoher Qualität.

Mit diesem Fachbuch wird in wissenschaftlicher Sicht nichts Neues geschaffen. Es fasst vielmehr rechtliche Grundlagen sowie Bewährtes aus Büchern, Zeitschriften, Kongressen und der täglichen Berufserfahrung zusammen. Ziel ist es, Studierenden und jungen Kollegen bei ihrem Einstieg in das Beteiligungsmanagement der öffentlichen Hand praxisbezogen zu unterstützen.

1. Grundlagen des Beteiligungsmanagements

Das vorliegende Grundlagenkapitel richtet sich an Berufseinsteiger und fachlich unerfahrene Studierende. Es vermittelt in komprimierter Form die nötigen Inhalte und gewährt einen Überblick über ausgewählte Themen des Beteiligungsmanagements:

Beteiligungsmanagement

Kap. 1.1

Öffentliche Unternehmen

Kap. 1.2

Relevante Rechtsformen für öffentliche Beteiligungen

Kap. 1.3

Public Corporate Governace Kodex (PCGK)

Kap. 1.4

1.1 Beteiligungsmanagement

Die öffentliche Hand1 verwendet mitunter den Begriff Beteiligungsmanagement mehrdeutig. Demnach kann das Beteiligungsmanagement

eine Abteilung oder Einheit der Kernverwaltung bezeichnen,

die sich der Funktion der Steuerung und Überwachung öffentlicher Beteiligungen,

durch das Bearbeiten der damit verbundenen Aufgaben und Prozesse annimmt.

Für eine strukturierte Analyse wird diese inhaltliche Beschreibung auf ihre Kernelemente reduziert. Demnach lässt sich das Beteiligungsmanagement betrachten als

Institution,

Funktion und

Prozess.

1 „Öffentliche Hand“ wird in Anlehnung an die EU- Transparenzrichtlinie 2006/111/EG definiert als „alle Bereiche der öffentlichen Hand, inklusive Staat sowie regionale, lokale und alle anderen Gebietskörperschaften.“

1.1.1 Beteiligungsmanagement als Institution

Die Kernverwaltung der öffentlichen Hand verfügt über eine geordnete Aufbaustruktur, die sich in Abteilungen, Referate, Fach- und Sachgebiete gliedert. Eine neue Struktureinheit, bspw. für ein Beteiligungsmanagement, wird ergänzt,

falls die neue Funktion wichtig ist,

der langfristigen Zukunftssicherung dient,

eine Mehrzahl an Mitarbeitern bindet oder

die Kompetenz aus bisher unterschiedlichen Bereichen bündelt.

Diese aufbauorganisatorischen Kriterien erfüllt das Beteiligungsmanagement in vielen Kernverwaltungen. Für seine organisatorische Eingliederung haben sich in der Praxis unterschiedliche Formen bewährt, wie nachfolgendes Organigramm skizziert.

Abbildung 1: Eingliederungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements

(a) Beteiligungsmanagement als Linienfunktion

Häufig ist die Eingliederung des Beteiligungsmanagements historisch gewachsen. Für die ersten Beteiligungen samt einer Mandatsträgerbetreuung sorgte in vielen Fällen das Finanzreferat. Mit weiteren Beteiligungen und einer organisatorischen Verstetigung der Aufgaben entstand somit vielfach parallel zur Kämmerei, Kasse und Steueramt ein separater Bereich Beteiligungsmanagement.

(b) Beteiligungsmanagement als Stabstelle

Stäbe sind beratende, dauerhaft eingerichtete Organisationseinheiten. Sie haben keine Weisungsbefugnis gegenüber der Linienorganisation. Dies ist beim Beteiligungsmanagement nicht relevant, da es nur wenige Schnittstellen zur direkten Kernverwaltung gibt. Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung ist eine organisatorische Eingliederung bei der Amtsleitung oder mindestens beim Leiter des Finanzressorts denkbar.2

(c) Beteiligungsmanagement als Holding

Das Beteiligungsmanagement nimmt keine hoheitlichen Aufgaben wahr. Ein Auslagern dieser Funktion in eine separate Holding ist grundsätzlich möglich. Die Österreichische Beteiligungs AG, kurz ÖBAG, verwaltet im Auftrag der Republik Österreich 11 bedeutende Wirtschaftsunternehmen mit einem Gesamtwert von rd. 19,4 Mrd. € und 135.000 Arbeitsplätzen.3 In Deutschland arbeitet bspw. die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH4 oder die Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH5 ebenfalls als Beteiligungs-Holding. Gegenstand einer Beteiligungs-Holding ist das Halten und Verwalten einer bestimmten Anzahl an Gesellschaften. Solch eine alternative Holdingstruktur wird von der Fachliteratur selten vorgestellt, obwohl sie interessante Perspektiven bietet:

Klare Trennung zwischen Kernverwaltung und privatwirtschaftlichem Bereich.

Eine betriebswirtschaftlich ausgerichtete Steuerung.

Ein Ausweis aller Beteiligungen in einer Konzernbilanz.

(d) Beteiligungsmanagement durch externe Berater

Ein Auslagern von Aufgaben des Beteiligungsmanagements an Externe bietet für Kommunen bis mittlerer Größe eine interessante Perspektive. Zum einen verfügen diese Gebietskörperschaften meist über mehrere Beteiligungen, zum anderen fehlt häufig geschultes Fachpersonal für die effiziente Verwaltung und Steuerung ihrer Gesellschaften. In dieser Situation könnte die öffentliche Hand externe Dienstleister engagieren und ihnen abgrenzbare Aufgaben übertragen. Dies kann bspw. das Führen einer Beteiligungsdatenbank, die Mandatsträgerbetreuung, das Erstellen des Beteiligungsberichts oder eine Mitwirkung bei Kauf bzw. Verkauf einer Beteiligung betreffen. Auch die Unterstützung beim Erstellen eines Organisationshandbuchs oder PCGK wäre möglich. Allerdings rät das sächsische Innenministerium ihren Kommunen, dass zentrale Funktionen, wie Aufgabenverantwortung, Steuerung und Kontrolle, bei der Kommune verbleiben sollten.6

Personalbedarf für ein Beteiligungsmanagement

In der Praxis fehlt häufig das Gespür, wie viele Mitarbeiter eine Beteiligungsabteilung benötigt, um die Funktionen Beteiligungsverwaltung, Beteiligungscontrolling und Mandatsträgerbetreuung sicher realisieren zu können. Zur Orientierung wird auf eine Studie der Hochschule Pforzheim verwiesen. Demnach setzen Privatunternehmen für ihr Beteiligungsmanagement folgendes Stellenkontingent ein:7

Abbildung 2: Mitarbeiter in der Beteiligungsabteilung privater Unternehmen

Anzahl an Beteiligungen

Ø Anzahl an Mitarbeitern der Beteiligungsabteil.

Ø Anzahl an Beteiligungen die 1 Mitarbeiter bearbeitet

8

1 bis 10

1,7

2,9

11 bis 30

3,9

5,1

31 bis 50

4,7

8,5

51 bis 100

8,3

9,0

über 100

11,9

10,1

2 Bayerischer Landkreistag, Innovationsring, Leitfaden für das Beteiligungsmanagement, 2014, S. 12.

3 Österreichische Beteiligungs-AG, Mehrwert für Österreich, 2022.

4 Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH, Geschäftsbericht 2018, S. 3.

5 Beteiligungsbericht des Landes Baden-Württemberg, 2018, S. 274.

6 Sächsisches Staatsministerium des Innern, Beteiligungsmanagement im kommunalen Bereich, Leitfaden, Stand: 11/2014, S. 20.

7 Britzelmaier / Armbruster / Andraschko, Bestandsaufnahme Beteiligungscontrolling, gelesen in: Controller Magazin, 11/2019, S. 40.

8 Berechnung: (Mittelwert der Anzahl an Beteiligungen) geteilt durch (Anzahl an Mitarbeitern).

1.1.2 Beteiligungsmanagement als Funktion

Im Rahmen ihrer Steuerungs- und Überwachungsfunktion ist die öffentliche Hand verpflichtet, auch bei ihren Beteiligungen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die Beachtung des öffentlichen Zwecks als Allein- oder Mehrheitsgesellschafter durchzusetzen oder als Minderheitsgesellschafter darauf hinzuwirken.

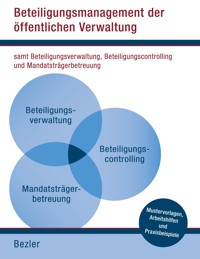

Aus diesen Anforderungen resultiert letztlich die Pflicht der öffentlichen Hand, eine angemessene Beteiligungsverwaltung bzw. ein entsprechendes Beteiligungscontrolling vorzuhalten.9 Einige Gemeindeordnungen fordern darüber hinaus eine Unterstützung der kommunalen Aufsichtsräte, kurz eine Mandatsträgerbetreuung.10 Diese drei genannten Funktionen Beteiligungsverwaltung, Beteiligungscontrolling und Mandatsträgerbetreuung lassen sich in der Praxis nicht scharf trennen. Sie sind gemeinsamer Bestandteil eines aktiven Beteiligungsmanagements. Zwischen den einzelnen Teil-Funktionen kann es zu inhaltlichen Überlappungen der Schnittmengen kommen, wie nachfolgende Grafik andeutet.

Abbildung 3: Funktionen des Beteiligungsmanagements

Beteiligungsverwaltung

Die Beteiligungsverwaltung gewährleistet die administrative Verwaltung der Beteiligungen und sichert die Wahrnehmung der Rechte der Eigentümer. In Kapitel 4.1 werden nachfolgende Aufgaben einer Beteiligungsverwaltung detailliert vorgestellt:

Akten führen

Mustervorlagen, Arbeitshilfen und Organisationsleitfäden aufbauen

Rechte des Anteilseigners wahrnehmen

Personalangelegenheiten der Geschäftsführung von Beteiligungen sicherstellen

Beteiligungsbericht erstellen

Politische Gremien unterstützen

ggf. Rechnungshof unterrichten

Beteiligungscontrolling

Die oben genannte Beteiligungsverwaltung gewährleistet den Betrieb von Beteiligungen, sichert jedoch nicht das Erreichen, der mit den Beteiligungen angestrebten Absicht. Für das bewusste Steuern der Ziele bedarf es ein Beteiligungscontrolling. Schließlich agieren öffentliche Unternehmen vielfach in Branchen ohne Wettbewerb und ohne marktgetriebene Preisbildung. In solch einem Mikrokosmos aus Vollkostenrechnung und der Gewissheit, die öffentliche Hand stützt ihre Beteiligungen, könnte sich eine Arbeitsweise fern von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einschleifen. Als Regulativ dient das Beteiligungscontrolling. Es hilft den fehlenden Wettbewerb auszugleichen und die Wirtschaftlichkeit der Beteiligungen hoch zu halten. In Kapitel 4.2 werden ausgewählte Aufgaben eines Beteiligungscontrollings vorgestellt:

Ziele steuern

Berichtssystem aufbauen und pflegen

Problembewusstsein bei Zielabweichungen schaffen

Digitalisierung vorantreiben

Inhouse-Consulting sicherstellen

Mandatsträgerbetreuung

Mandatsträger sind bei einer Beteiligung der öffentlichen Hand natürliche Personen, die von der Kernverwaltung einen speziellen Vertretungsauftrag für ein entscheidungsrelevantes Kontrollgremium erhalten. Beispiele hierfür sind ein Sitz im Aufsichtsrat sowie bei einer Haupt-, Gesellschafter- oder Generalversammlung. Während auf Bundes- und Landesebene meist Ministerialbeamte die Vertretung gegenüber der Beteiligung ausüben, sind es im kommunalen Bereich vielfach Bürgermeister11 sowie Kreis-, Stadt- oder Gemeinderäte.

Im Grunde geht es bei der Mandatsträgerbetreuung um das gezielte Unterstützen und rechtzeitige Informieren der beauftragten Gremienvertreter. Vielfach nimmt diese Aufgaben die Beteiligungsabteilung bereits im Rahmen der Beteiligungsverwaltung oder des Beteiligungscontrollings wahr. Ergänzend zu diesen Aktivitäten, die allesamt die Arbeit der Gremienvertreter fördern, konzentriert sich die „reine“ Mandatsträgerbetreuung u. a. auf nachfolgende Aufgabenfelder. Diese werden in Kapitel 4.3 vorgestellt:

Mandatsträger erstmalig informieren

Aus- und Weiterbildung für Mandatsträger organisieren

Gremienarbeit unterstützen

an Gremiensitzungen teilnehmen

Je intensiver die Mandatsträger unterstützt werden, desto erfolgreicher kann sich ihre Arbeit im Sinne der öffentlichen Hand entwickeln.

9 Bayerisches Staatsministerium des Innern, Bekanntmachung über Aufstellung und Vollzug der Haushaltspläne der Kommunen vom 26.02.2013 (AllMBl. S. 156).

10 § 99 Abs. 1 SächsGemO – Beteiligungsverwaltung.

11 Bspw. § 98 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO - Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform.

1.1.3 Beteiligungsmanagement als Prozess

Allgemein wiederholt ein Geschäftsprozess definierte Einzeltätigkeiten in festgelegter Reihenfolge, um einen angestrebten Zustand sicher, wirtschaftlich und in nachvollziehbarer Weise zu erreichen.

Vor Gründung oder Erwerb einer privatrechtlichen Gesellschaft sollte die öffentliche Hand ebenfalls die nötigen Prozesse benennen, aufbauen und anschließend dauerhaft aktuell halten, um eine effiziente und nachvollziehbare Arbeitsweise sicherstellen zu können. Die Praxis zeigt jedoch ein anderes Bild. In vielen Fällen gründet die öffentliche Hand eine Beteiligung oder führt seit Jahrzehnten einen Stamm an Beteiligungen fort. Mitarbeiter der Beteiligungsabteilung betreuen diese vielfach nach eigenem Ermessen. Ebenso handeln Mandatsträger häufig ohne konkrete Zielsetzungen. Solch ein unkoordiniertes Vorgehen führt unweigerlich zur Frage, inwieweit ein unzureichendes Beteiligungsmanagement Haftungsverpflichtungen der verantwortlichen Entscheidungsträger nach sich ziehen kann.12

Um eine Abhängigkeit von einzelnen Personen zu vermeiden, mögliche Haftungsansprüche auszuschließen und ein erfolgreiches Beteiligungsmanagement dauerhaft zu etablieren, empfiehlt es sich, nachfolgende drei Geschäftsprozesse zu installieren:

Organisationsprozess (

Kap. 2

)

Übergreifend über alle Beteiligungen werden im Organisationsprozess grundlegende aufbau- und ablauforganisatorische Festlegungen getroffen. Mit verbindlichen Mustervorlagen, Arbeitshilfen und Organisationsleitfäden kann die Beteiligungsabteilung, genauer die Beteiligungsverwaltung, unabhängig der handelnden Personen ein standardisiertes Bearbeiten in allen Beteiligungen sicherstellen, eine einheitliche Aufsicht ausüben sowie eine normierte Kommunikation zur Kernverwaltung gewährleisten. Darüber hinaus können alle Betroffenen, von der Politik, über die Beteiligungsabteilung und den Mandatsträgern bis hin zur Unternehmensleitung, die an sie gestellten Erwartungen frühzeitig nachlesen und ihr Handeln darauf einstellen.

Lebenszyklus-Prozess (

Kap. 3

)

Während der vorgelagerte Organisationsprozess die grundlegenden Voraussetzungen für ein einheitliches und geordnetes Beteiligungsmanagement schafft, konzentriert sich der Lebenszyklus-Prozess auf eine einzelne Beteiligung. Dieser Prozess unterliegt der Annahme, dass jede Beteiligung in ihrem Lebenszyklus gleiche bzw. ähnliche Phasen durchläuft. Er beginnt mit der Idee zur Gründung oder Erwerb einer Beteiligung und endet mit deren Verkauf oder Liquidation. Zwischen diesen definierten Start- und Endpunkten gibt es eine Vielzahl von Aktionen und Teilprozessen, die zu organisieren sind.

Prozess für ein aktives Beteiligungsmanagement (

Kap. 4

)

Ein aktives Beteiligungsmanagement soll seine Beteiligungen nicht nur verwalten, sondern auch steuern. Dieser aktive Ansatz geht deutlich über den gesetzlichen Auftrag hinaus. Mit der Realisierung dieses Beteiligungsmanagements wird im Allgemeinen die Beteiligungsabteilung als eine separate Einheit der Kernverwaltung beauftragt. Fachlich strebt die Beteiligungsabteilung meist ein interaktives Zusammenwirken von Beteiligungsverwaltung, Beteiligungscontrolling und Mandatsträgerbetreuung an.

Abbildung 4: Prozesse des Beteiligungsmanagements

Obige Grafik visualisiert die drei genannten Geschäftsprozesse. Auffällig hierbei sind die unterschiedlichen Dauern. Während der Organisations-Prozess die gesamte Zeitdauer umfasst, beschränkt sich der Lebenszyklus-Prozess auf eine kürzere Frist. Innerhalb des Lebenszyklus-Prozesses findet in der Bewirtschaftungsphase der Prozess zum aktiven Beteiligungsmanagement statt. Dieser Prozess wiederholt sich jährlich.

12 Bayerisches Staatsministerium des Innern, Aufstellung und Vollzug der Haushaltspläne der Kommunen, 26.02.2013, 4. Kommunales Beteiligungsmanagement, 1. Absatz.

1.2 Öffentliche Unternehmen

Für den Begriff „öffentliche Unternehmen“ gibt es keine Legaldefinition.13 Ausgewählte Gesetze unterstützen mit nützlichen Erklärungen:

Nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz gelten Unternehmen als öffentliche Unternehmen, an denen die öffentliche Hand mit mehr als 50 % des Nennkapitals oder des Stimmrechts beteiligt ist.

14

Ähnlich formuliert es die europäische Transparenzrichtlinie zum EWG: Demnach zählen alle Unternehmen als öffentliche, „auf die die öffentliche Hand aufgrund Eigentums, finanzieller Beteiligung, Satzung oder sonstiger Bestimmungen, […] unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann.

“

15

Die Fachliteratur beschreibt öffentliche Unternehmen zusätzlich als eine aus der Kernverwaltung ausgegliederte und verselbstständigte Verwaltungseinheit von gewisser organisatorischer Festigkeit und Dauer zur Erfüllung einzelner öffentlicher Aufgaben und Zwecke.16

Allgemein übernehmen öffentliche Unternehmen in der Marktwirtschaft eine ergänzende Rolle, insbesondere bei der Modernisierung der Volkswirtschaft durch Förderung des technischen Fortschritts, der Ordnung kontrollbedürftiger Bereiche und der Bereitstellung von Gütern, die in privater Produktion nicht oder nicht in gewünschter Weise hinsichtlich Menge, Preis oder Qualität erfolgt.17

Im Umkehrschluss engagiert sich die private Wirtschaft jedoch selten an Unternehmen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist. Die Gründe hierfür erklären sich oftmals mit fehlenden Gewinnaussichten oder mangelnder wirtschaftlicher Perspektive. Vielfach erwarten die Bürger von diesen öffentlichen Unternehmen günstige und sozialverträgliche Angebote zur Daseinsvorsorge. Hier zeigt sich das Dilemma öffentlicher Unternehmen.

Zur langfristigen Existenzsicherung sollen die Beteiligungen zwar aus eigenen Finanzmitteln einen Jahresüberschuss erwirtschaften, eine ausschließliche Gewinnerzielungsabsicht ist ihnen jedoch untersagt.18

1.2.1 Formen der Privatisierung

Privatisierung bezeichnet das Auslagern von Aufgaben der Kernverwaltung in privatwirtschaftliche Gesellschaften. Die Formen der Privatisierung reichen von einer formellen bis hin zu einer materiellen Privatisierung. Zwischen diesen Maximalpositionen finden sich in der Praxis gemischt-wirtschaftliche Unternehmen, an denen sowohl die öffentliche Hand, wie auch nicht öffentliche Unternehmen beteiligt sind.

Abbildung 5: Formen der Privatisierung

formelle Privatisierung

materielle Teil-Privatisierung

materielle Privatisierung

Anteil

öffentliche Hand

nicht öffentliche Hand

100 % ---

100 % - x% x %

--- 100 %

Aufgaben

werden privatisiert

werden privatisiert

Organisation

wird nicht privatisiert

wird privatisiert

Bei einer formellen Privatisierung wird die Funktion der öffentlichen Hand in eine private Rechtsform ausgegliedert. Da die öffentliche Hand weiterhin alleiniger Gesellschafter bleibt und nur die Aufgabe, nicht aber die Organisation privatisiert, wird diese Form umgangssprachlich als „Schein-Privatisierung“ bezeichnet.

Wird hingegen eine öffentliche Funktion oder ein öffentliches Unternehmen - vollständig oder Anteile davon19 - an Private veräußert, entspricht dies einer materiellen Privatisierung.

13 Spennlingwimmer, Der Public Corporate Governance Kodex in öffentlichen Unternehmen, S. 58.

14 § 2 Abs. 3 FPStatG.

15 Artikel 2b, Richtlinie 2006/111/EG der EU-Kommission, Transparenzrichtlinie-Gesetz.

16 Cronauge/Westermann, Kommunale Unternehmen: Eigenbetriebe - Kapitalgesellschaften - Zweckverbände, Band 3, S. 26.

17 Lück, Lexikon der Betriebswirtschaft, S. 484.

18 Schwarting, Grundwissen Kommunalpolitik, 12.0 Überblick, Hsg: Friedrich Ebert Stiftung.

19 Tegtmeier, Praxisleitfaden Kommunales Beteiligungsmanagement, 2021, S.108.

1.2.2 Ausprägungen öffentlicher Unternehmen

Bund, Länder und Kommunen gliedern ausgewählte Funktionen in eigene, zum Teil selbstständige Einrichtungen aus. Dabei übernehmen diese Einrichtungen wesentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge. Insgesamt gibt es in Deutschland 8.000 bis 10.000 öffentliche Unternehmen.20 Alleine der Bund hält 109 unmittelbare sowie 444 mittelbare Beteiligungen.21

Das Spektrum öffentlicher Einrichtungen orientiert sich an den Aufgaben der jeweiligen Gebietskörperschaften. Gemessen an ihrer Anzahl finden sich die meisten Einrichtungen in den Themenbereichen Ver- und Entsorgung, Verkehr, Infrastruktur und Wohnbau.

Abbildung 6: Beteiligungs-Portfolio der öffentlichen Hand

Bund

Länder

Kommunen

Ver- und Entsorgung

Sonderabfall

Sonderabfall

Hausmüll Trink-/ Abwasser

Verkehr

Fernverkehr Deutsche Bahn

Schienenpersonennahverkehr

ÖPNV

Infrastruktur

Häfen, Flughäfen Telekom Post

Häfen, Flughäfen E-Werke Messen

Hafen, Flughafen, Zoo, P&R-Anlage Messe

Wohnbau

---

22

Wohnbaugesell.

Wohnbaugesell.

Bank u. Kreditinstitut

KfW

Landesbanken

Sparkassen

Gesundheit u. Soziales

Uni-Kliniken Kureinrichtungen

Krankenhäuser Altenheime

Kultur

Festspiele, Theater Museen

Festspiele Theater Museen

Theater, Museen, Volkshochschule

Förderung von Wirtschaft u. Wissenschaft

Fördergesellschaft Forschungszentren

Fördergesellschaft

Öffentliche Unternehmen verfügen zum Teil über eine nennenswerte Kapitalbasis. So können die Vermögenswerte der Beteiligungen einer Gebietskörperschaft den Wert ihres Vermögenshaushalts übersteigen. Die Stadt München besitzt bspw. 23 % des Flughafens München (Eigenkapital rd. 2.402 Mio. €), 49 % an der Messe München (Eigenkapital rd. 636 Mio. €) und ist Alleineigentümer der Stadtwerke München (Eigenkapital rd. 5.319 Mio. €).23 Bundesweit vereinnahmen öffentliche Unternehmen jährlich rd. 21,5 Mrd. €.24 Dieses Volumen verdeutlicht ihre volks- und fiskalwirtschaftliche Bedeutung.

Bei der Wahl ihrer Beteiligungen tendiert die öffentliche Hand häufig zu einer Diversifikation der Branchen. Vielfach gleicht ihr Beteiligungs-Portfolio einem bunten Strauß einzelner Gesellschaften. Die Betriebswirtschaft beschreibt dieses Zusammentreffen unterschiedlicher Beteiligungen als heterogene Produktpalette, die kein Potenzial auf Spezialisierung bietet. Strategische Benefits lassen sich aus dieser Diversifikation nur selten gewinnen.

Ergänzend zu obiger Abbildung öffentlicher Unternehmen gibt es historisch gewachsene Beteiligungen, die zum Teil nicht widerspruchsfrei sind. Das Land Niedersachsen hält bspw. einen nennenswerten Anteil an Volkswagen25, der Freistaat Bayern besitzt u. a. zwei Brauereien sowie Ausflugsschiffe26 und die Stadt Mannheim betreibt ein Schlachthaus27. Diese Beispiele sollen keinesfalls den Eindruck vermitteln, die öffentliche Hand könne beliebige Unternehmen gründen oder sich daran beteiligen. Das Ausgliedern öffentlicher Funktionen ist gesetzlich limitiert.

1.2.3 Limitierende Faktoren

Bund, Länder, Bezirke, Landkreise, Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände können grundsätzlich eigene Einrichtungen bilden oder sich an solchen beteiligen. In der praktischen Ausgestaltung, insbesondere bei der Gründung oder Beteiligung an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts, schränken die jeweiligen Gesetze die Zulässigkeit ein. Ohne an dieser Stelle ins Detail zu gehen, werden in diesem Grundlagen-Kapitel allgemeine Limitierungen aufgezählt. Beispiele:

Es liegt ein wichtiges Interesse der öffentlichen Hand vor.

28

Die Verhältnismäßigkeit der Beteiligung zum voraussichtlichen Bedarf ist gewahrt.

29

Der angestrebte Zweck lässt sich nicht ebenso gut auf andere Weise erreichen.

30

Die Skalierung der letztgenannten Subsidiaritätsklausel zeigt insbesondere in den länderspezifischen Gemeindeordnungen unterschiedliche Ausprägungen.31 Während bspw. in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen die Kommunen nur in definierten Branchen wie Energie- und Wasserversorgung etc. tätig werden können, verfolgt Baden-Württemberg einen liberalen Ansatz. Die Subsidiaritätsklausel gilt nur beim Tätigwerden außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge.32

Der Bund sowie einige Bundesländer schreiben in ihren Verwaltungsvorschriften zur Haushaltsordnung eine regelmäßige Überprüfung vor, ob das wichtige Interesse der öffentlichen Hand noch besteht und ob sich der angestrebte Zweck besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt.33 Diese Beurteilung unterliegt starken politischen Schwankungen. Während konservative Regierungen tendenziell ein Engagement der öffentlichen Hand fördern oder zumindest dulden, stellen liberale Regierungen vielfach die Beteiligung der öffentlichen Hand zur Disposition. Diese politische Strategie wirkt auch auf die Arbeit der Beteiligungsabteilung.

20 Dietrich, Öffentliche Unternehmen in Deutschland, 2012, S. 51.

21 Frankfurter Allgemeine, 12.06.2020, Staat am Steuer.

22 Der Bund unterhält derzeit keine Wohnungsbau-Gesellschaft. 1997 verkaufte der Bund die Gemeinnützige Deutsche Wohnungsbaugesellschaft mbH an die Veba Immobilien AG, die Deutsche Immobilien Anlagegesellschaft mbH und die Deutschen Bank AG für mehr als 2 Mrd. DM.

23 Stadt München, Beteiligungsbericht 2018, S. 33, 42 und 375.

24 Statistisches Bundesamt - Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts - Fachserie 14 Reihe 2, 1. - 4. Vierteljahr 2018, Kapitel 4.2.2, lfd. Nr. 160 ff.

25 Volkswagen, Aktionärsstruktur zum 31.12.2018.

26 Beteiligungsbericht Freistaat Bayern, 2018, S. 232 und S. 245.

27 Beteiligungsbericht Stadt Mannheim, 2017, S. 238.

28 Bspw.: § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO bzw. der jeweiligen Landeshaushaltsordnung.

29 Bspw.: Art. 87 Abs. 1 Nr. 2 GO By.

30 Bspw.: § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO bzw. der jeweiligen Landeshaushaltsordnung.

31 Deutscher Städtetag, Gute Unternehmensführung, 2017, S. 5.

32 § 102 Abs. 1 Nr. 3 GO BW.

33 VV 2.9 zu § 69 BHO. Die VV zu § 69 der Landeshaushaltsordnungen von Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sind in diesem Punkt inhaltsgleich.

1.2.4 Anteile am gezeichneten Kapital

Eine zentrale Determinante für die Steuerung einer Beteiligung stellt die Beteiligungsquote dar.34 Schließlich leiten sich aus dem Anteil des gezeichneten Kapitals die Einflussmöglichkeiten ab.

Gründet die öffentliche Hand alleine eine Gesellschaft, ist sie Alleineigentümer und besitzt 100 % der Kapitalanteile. Ihr Einfluss in den Kontrollorganen ist uneingeschränkt.

Sind an der neu gegründeten Gesellschaft weitere Gesellschafter beteiligt, wird die Einflussnahme meist über den Kapitalanteil geregelt. Je höher der Kapitalanteil, desto stärker die Einflussnahme. Bei einem Kapitalanteil kleiner gleich 50 %fehlt der öffentlichen Hand das nötige Stimmgewicht, ihre Ziele selbstständig durchzusetzen.

Aus der Höhe des Kapitalanteils leiten sich unterschiedliche Einflussmöglichkeiten bzw. Rechtsfolgen ab:

Abbildung 7: mögliche Rechtsfolgen in Abhängigkeit des Kapitalanteils

Kapitalanteil

Bezeichnung

mögliche Rechtsfolge

< 20 %

Finanzanlage

relevant, falls bei Abstimmungen Einstimmigkeit erforderlich.

> 20 % und <= 50 %

Minderheits-Beteiligung

maßgeblicher Einfluss >= 25,1 % bzw. >= 33,4 % Sperrminorität

> 50 %

Mehrheits-Beteiligung verbundenes Unternehmen

beherrschender Einfluss > 50 % einfache Mehrheit >= 66,7 % bzw. 75,1 % qualifizierte Mehrheit

> 95 %

nur bei AG: Eingliederungsbeteiligung oder Squeeze-out-Beteiligung

35

(stärkste Form der Integration)

Die Einflussnahme leitet sich meist aus dem Kapitalanteil ab. Allerdings lassen sich in der Satzung der Gesellschaft auch individuelle Stimmrechte vereinbaren. So können definierte Entscheidungen, wie personelle Veränderungen der Unternehmensleitung oder umfangreiche Investitionen eine Einstimmigkeit aller Gesellschafter erfordern.

Eine Beteiligung stellt ein dauerhaft angelegtes Mitgliedschaftsrecht an einer Gesellschaft dar. Um diese Beteiligung im eigenen Sinne zu steuern und keine Kompromisse bei der Zielfindung eingehen zu müssen, ist eine Mehrheitsbeteiligung erforderlich. Dies bedeutet, die öffentliche Hand hält mehr als 50 % an der Beteiligung. Bei börsennotierten Publikumsgesellschaften (AG) kann bereits mit einer Beteiligungsquote von unter 50 % ein beherrschender Einfluss gesichert werden, da an den Haupt-/Generalversammlungen meist nicht alle Vertreter des Streueigentums teilnehmen.36 Bei einer Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand

steht ihr die Mehrheit der Stimmrechte in der Eigentümerversammlung zu,

hat sie ein Vorschlagsrecht bzw. Berufungsrecht bei den Mitgliedern der Unternehmensleitung und des Überwachungsorgans,

hat sie massgeblichen Einfluss auf die Zielsetzungen der Beteiligung und

kann letztlich auf die Geschäftspolitik der Beteiligung einwirken.

Allgemein ist eine Minderheitsbeteiligung aus Gründen mangelnder Einflussnahme für die öffentliche Hand kritisch zu sehen. Ausnahmen von dieser Rolle als ‚Juniorpartner‘ könnten strategische Überlegungen sein (siehe Kap. 3.2.2.11 – Fall 2).

Anteil an einer Beteiligung ermitteln

Die Ermittlung der verfügbaren Anteile an einer unmittelbaren Beteiligung, d. h. an einer Tochtergesellschaft ist einfach. Das eingesetzte Kapital wird ins Verhältnis zur Summe des gezeichneten Kapitals gesetzt. Anders bei mittelbaren Beteiligungen. Hier ist der jeweilige Kapitalanteil an Enkel- oder Urenkelgesellschaften einzeln zu berechnen.

Nachfolgende Übersicht zeigt eine hierarchische Beteiligungsstruktur. In oberster Ebene sind die Gesellschafter positioniert. Die Verbindungslinien zwischen den Gesellschaften erklären deren Zugehörigkeit und dokumentieren den jeweiligen Kapitalanteil.

Abbildung 8: Beteiligungsstruktur

Der Kapitalanteil eines Gesellschafters an mittelbaren Beteiligungen errechnet sich als Produkt aus den Kapitalanteilen der jeweiligen Beteiligungsstufen. In obiger Abbildung hält bspw. die öffentliche Hand Anteile an der Tochter GmbH von 60 %, an der Enkel GmbH von 36 %(60 %* 60 %) und an der Urenkel GmbH von 9 % (60 % * 60 % *25 %).

34 Burger / Ulbrich / Ahlemeyer, Beteiligungscontrolling, 2010, S. 13.

35 § 320 Abs. 1 AktG - Eingliederung durch Mehrheitsbeschluss.

36 Haux, Handbuch Beteiligungsmanagement, 2001, S. 56.

1.3 Relevante Rechtsformen für öffentliche Beteiligungen

Angesichts einer sehr umfangreichen Auswahl an Fachliteratur zu diesem Thema beschränkt sich das folgende Teilkapitel auf einen knappen, praxisrelevanten Überblick.

Innerhalb limitierter Grenzen kann die öffentliche Hand verschiedenartige öffentlichrechtliche oder privatrechtliche Unternehmen gründen. Bei öffentlich-rechtlichen Unternehmen kann zusätzlich zwischen einer rechtsfähigen und einer nicht rechtsfähigen Ausprägung differenziert werden. Öffentlich-rechtliche Unternehmen sind vielfach Träger hoheitlicher Aufgaben.

Abbildung 9: Arten öffentlicher Unternehmen

unmittelbare Kernverwaltung

öffentlich-rechtliche Unternehmen

privatrechtliche Unternehmen

nicht rechtfähig

Regiebetrieb

Eigen-, Staats- oder Bundesbetrieb

---

eigenständige, rechtsfähige juristische Personen

---

Zweckverband

Anstalt öffentlichen Rechts

Stiftung öffentlichen Rechts

Kapitalgesellschaften

AG

KG a. A.

GmbH

GmbH & Co. KG

Stiftung priv. Rechts

(rechtsfähiger Verein)

(Genossenschaften)

Unmittelbare Kernverwaltung

Die unmittelbare Kernverwaltung nutzt für eine wirtschaftlich begrenzte Tätigkeit den Regiebetrieb. Rechtlich, wirtschaftlich und organisatorisch bleibt der Regiebetrieb fester Bestandteil der Kernverwaltung. Er verfügt über keine institutionelle Selbstständigkeit. Ein typisches Beispiel für einen Regiebetrieb ist eine Kantine im Rathaus.

Öffentlich-rechtliche Unternehmen

Trotz eigenem Wirtschaftsplan, selbstständiger Rechnungslegung, eigener Personalwirtschaft und individuellen Organen zählt der Eigenbetrieb zu den öffentlich-rechtlichen Unternehmen, jedoch ohne eigene Rechtspersönlichkeit.37

Anders der Zweckverband oder die Anstalt öffentlichen Rechts, für die manche Gemeindeordnungen strukturähnliche Leitungs- und Kontrollformen gesetzlich vorsehen.38 Diese Gesellschaften zählen als eigenständige, rechtsfähige juristische Personen.

Privatrechtliche Unternehmen

Bei Auswahl einer geeigneten Rechtsform für öffentliche Unternehmen in privatrechtlicher Ausprägung, ist insbesondere das haushaltsrechtliche Haftungsrisiko zu beachten. Rechtsformen ohne Einschränkung der Einzahlungs- und Nachschusspflicht sind für Beteiligungen im Allgemeinen auszugrenzen.39 Zu dieser Gruppe zählen u. a. Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) sowie Genossenschaften40 und Vereine. Genossenschaften stellen eine Mitgliedschaft an einem Unternehmen dar. Dies ist keine Beteiligung. Bei Vereinen ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Begrenzung der Nachschusspflicht durch die Satzung ausgeschlossen werden kann.

Aufgrund ihrer Bedeutung für das Beteiligungsmanagement der öffentlichen Hand werden nachfolgend ausgewählte Rechtsformen vorgestellt:

Eigenbetrieb

Kap. 1.3.1

Aktiengesellschaft

Kap. 1.3.2

GmbH

Kap. 1.3.3

GmbH & Co. KG

Kap. 1.3.4

1.3.1 Eigen-/ Staat-/ Bundesbetrieb

Eigenbetriebe41 sind abgegrenzte Organisationseinheiten der Kernverwaltung, die betriebs- und erwerbswirtschaftlich tätig sind. Sie besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit. Aufgrund ihrer Stellung als öffentlich-rechtliche Organisationseinheit einer Kommune sind Eigenbetriebe insolvenzunfähig. Ihr Pendant auf Landes- bzw. Bundesebene sind Landes-, Staats- oder Bundesbetriebe.42 Eigenbetriebe können eingerichtet werden, wenn bspw. eine Abweichung von den kommunalwirtschaftlichen Vorschriften nach Art und Umfang zweckmäßig erscheint.43

Finanzwirtschaftlich werden Eigenbetriebe als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen.44 Zur Bewertung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit führt der Eigenbetrieb ein eigenes Rechnungswesen. Diese finanzwirtschaftliche Abgrenzung des Sondervermögens ist eine zentrale Voraussetzung, dass Eigenbetriebe mit ihren Einnahmen ihre Ausgaben selbst decken. Das Gesamtdeckungs- oder Nonaffektationsprinzip der öffentlichen Haushalte erfährt an dieser Stelle eine zulässige Ausnahme.

Zweck des Eigenbetriebs

Eigenbetriebe stellen insbesondere auf kommunaler Ebene meist die Daseinsvorsorge sicher. Häufig sind kommunale Eigenbetriebe als

Versorgungsbetriebe (Wasser-, Abwasser-, Strom- oder Abfallwirtschaftsbetriebe),

Krankenhäuser,

Verkehrsbetriebe,

Kultureinrichtungen sowie als

Sport- und Freizeiteinrichtungen

tätig. Das Ausgliedern eines Eigenbetriebs in eine Anstalt öffentlichen Rechts oder in private Rechtsformen erscheint ab einer bestimmten wirtschaftlichen Größe ratsam und kann im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung vollzogen werden. Auf Landesebene fordern bspw. einige Haushaltsordnungen, dass in geeigneten Fällen auch Eigenbetriebe in die Rechtsformen des privaten Rechts zu überführen sind.45

Vertretung des Eigenbetriebes

Für den Eigenbetrieb ist eine Betriebs- oder Werkleitung zu bilden. Sie führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Kommune im Rahmen ihrer Aufgaben.46 Dies bedeutet aber auch, dass durch die Geschäfte des Eigenbetriebs die Trägerkommune verpflichtet werden kann. Diese unbeschränkte Haftung gilt auch, falls die Betriebs- oder Werkleitung ihre festgesetzten Kompetenzen überschritten hat.47 Generell ist die Betriebsleitung weisungsgebunden. Sie ist Dienstvorgesetzter und führt die Dienstaufsicht über Beamte und Angestellte.

Eigenbetriebe können mangels eigener Rechtsfähigkeit mit der Kernverwaltung keine Verträge abschließen. Die Konzessionsverträge, die eine Zusammenarbeit regeln, stellen daher lediglich Verwaltungsanweisungen dar.48

Betriebs-/ Werksausschuss

Ein vom Rat bestellter Betriebs- /Werksausschuss beschließt über die Angelegenheiten des Eigenbetriebes, soweit sich nicht der Rat die Entscheidung allgemein vorbehält oder im Einzelfall an sich zieht.49

Satzung des Eigenbetriebes

Die materielle Rechtsgrundlage eines Eigenbetriebes ist eine Satzung. Diese hat die jeweilige Kernverwaltung zur Gründung zu erlassen.

1.3.2 Aktiengesellschaft (AG)

In Deutschland beteiligt sich die öffentliche Hand insgesamt an rd. 200 Aktiengesellschaften (AG).50 Auf Bundesebene zählen die Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG und Deutsche Bahn AG zu den bekanntesten Beispielen. Auf Ebene der Bundesländer finden sich ebenfalls mehrfach Beteiligungen an AGs. Niedersachsen besitzt bspw. 50 % an der Deutschen Messe AG sowie 26 % an der Salzgitter AG51. Hessen gehört u. a. 31 % des Frankfurter Flughafens, Fraport AG.52

Auf kommunaler Ebene ist die Verbreitung von AGs selten. Die Gemeindeordnungen einiger Bundesländer grenzen diese Rechtsform aus, wenn der öffentliche Zweck nachweislich nicht in einer anderen privaten Rechtsform erfüllt wird oder erfüllt werden kann.53 Daher ist die AG nur als Sonderfall denkbar und wird selten für kommunale Mehrheitsbeteiligungen, vielmehr bei (lukrativen) Finanzanlagen genutzt. Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, ein Zusammenschluss von 9 Landkreisen in Baden-Württemberg, beteiligt sich bspw. zu 47 % an der EnBW AG, dem drittgrößten Energieunternehmen der Bundesrepublik Deutschland.54

Zweck einer AG

Die Rechtsform einer AG wird im Allgemeinen für anlage- und kapitalintensive Unternehmen gewählt. Das benötigte Kapital erbringen ein oder mehrere Teilhaber (Aktionäre). Dabei beschränkt sich das Haftungsrisiko des einzelnen Aktionärs auf seine Einlage. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet das Gesellschaftsvermögen.55

Gründung einer AG

Die Gründung einer AG ist stark reglementiert. An der Gründung sind

eine oder mehrere Personen beteiligt,

56

die gemeinsam eine notariell zu beurkundende Satzung erarbeiten,

57

ein Grundkapital von 50.000 € durch Sach- und Bareinlagen aufbringen

58

und diese Einlagen als Aktien übernehmen.

59

Mit der Übernahme der Aktien ist die AG errichtet, aber noch nicht gegründet.

Die Gründer haben den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft zu bestellen.

60

Der erste Aufsichtsrat wiederum bestellt den ersten Vorstand.

61

Den Hergang der Gründung prüfen Vorstand und Aufsichtsrat

62

und erstellen einen schriftlichen Gründungsbericht.

63

Abschließend ist die Gesellschaft bei Gericht von allen Gründern und Mitgliedern des Vorstands und Aufsichtsrats zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

64

Unabhängig von Unternehmenszweck oder Betrieb zählt eine AG zu den Handelsgesellschaften.65 In dieser Rolle eines Formkaufmanns gilt für AGs uneingeschränkt das Handelsgesetzbuch (HGB).66

Vertretung einer AG

Die AG wird von einem Vorstand geleitet.67 Dieser wird für höchstens 5 Jahre durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen.68 Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen.69 Seine Vertretungsbefugnis lässt sich nicht beschränken.70 Dies bedeutet, der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten71 und er entscheidet (weitgehend) weisungsfrei und selbstständig. Einzelfragen können in der Satzung oder Geschäftsordnung für Geschäftsführer bindend geregelt werden.

Zu den wesentlichen gesetzlichen Aufgaben des Vorstandes zählen neben der Leitung der Aktiengesellschaft,72 die Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen der Hauptversammlung 73 und dafür Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Handelsbücher74 sowie ein Risikosystem75 geführt werden. Innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres hat der Vorstand ferner den Jahresabschluss und Geschäftsbericht aufzustellen.76 Zusammen mit dem Aufsichtsrat kann er der Hauptversammlung einen Vorschlag zur Gewinnverwendung erteilen.

Aufsichtsrat, das überwachende Organ einer AG

Der Aufsichtsrat ist ein dem Vorstand übergeordnetes Kontrollorgan. Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern und kann zur Erfüllung mitbestimmungsrechtlicher Vorgaben und in Abhängigkeit des Grundkapitals bis maximal 21 Mitglieder vergrößert werden.77 Seine Zusammensetzung, aus Aktionären, Arbeitnehmern und ggf. weiteren Personen hängt davon ab, ob für die betreffende AG das Mitbestimmungs-, Montan-Mitbestimmungs-, Mitbestimmungsergänzungs- oder Drittelbeteiligungsgesetz gilt.78

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung für 4 Jahre79 gewählt, soweit sie nicht in den Aufsichtsrat zu entsenden oder als Aufsichtsratsmitglieder nach anderen gesetzlichen Bestimmungen zu wählen sind.80

Der Aufsichtsrat hat die Unternehmensleitung zu überwachen und kann Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen und prüfen. Sein Prüfungsmaßstab ist die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.81 Er bestellt den Abschlussprüfer und kann zusätzlich für bestimmte Aufgaben Sachverständige beauftragen. Bei Auffälligkeiten, die seine Prüfungen ergaben oder auch aus sonstigen Gründen, kann der Aufsichtsrat eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.82 Entsprechend den Festlegungen in der Satzung oder der Geschäftsordnung für Geschäftsführer hat der Aufsichtsrat bei zustimmungsbedürftigen Verträgen mitzuentscheiden. Zu den weiteren Aufgaben des Aufsichtsrates gehört die Bestellung und Abberufung des Vorstandes.83

Beispiel:

Kann ein Aufsichtsrat den Abschlussprüfer mit einer Sonderprüfung beauftragen und die Kosten von der Gesellschaft tragen lassen? Ja. Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit, für die Erhellung bestimmter Tatbestände Sachverständige zu beauftragen.

84

Die Gesellschaft hat die entstehenden Beratungskosten zu übernehmen.

85

Der Aufsichtsrat ist auf die Überwachung der Unternehmensleitung wie Vorstand bzw. Geschäftsführung beschränkt. Die Arbeitsergebnisse einzelner Mitarbeiter der Gesellschaft gehören nicht zu seinem Prüffeld. Bei seinen Untersuchungen hat er nicht körperlich aktiv zu überwachen, sondern sollte vielmehr die regelmäßigen Berichte des Vorstandes kritisch studieren.86 Im Wesentlichen prüft er abgeschlossene Sachverhalte (expost) sowie zum Teil auch perspektivische Vorgänge (ex-ante).

In der Fachliteratur wird mitunter die Überwachung durch den Aufsichtsrat kritisch gesehen: „Wird dem Aufsichtsrat [durch den Vorstand] ordnungsgemäß während des Jahres Bericht erstattet und/oder hat er selbst ergänzend die für ihn erforderlichen Informationen nachgefragt und zur Kenntnis genommen, dürfen und können die Daten des Jahresabschlusses einschließlich der hierzu gegebenen schriftlichen und mündlichen Erklärungen und Berichte für ihn nichts Neues beinhalten. Die konkreten Rechnungslegungsdaten und -strukturen müssen dem Aufsichtsrat vielmehr bereits durch die laufende Überwachung bekannt sein.“87

Tipp 1:

Die öffentliche Hand sollte bei ihren Mandatsträgern kritisch überwachen, ob zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand die nötige Balance von vertrauensvoller Beratung und kritischer Kontrolle gewährleistet ist. Andernfalls sind Aufsichtsräte nach Ende ihrer 4-jährigen Amtszeit auszutauschen.

Je nach Größe der Gesellschaft und des Aufsichtsrates werden Ausschüsse bspw. für Personal, Finanzen, Abschlussprüfung und ggf. für weitere Fachthemen eingerichtet. Ein Ausschuss hat im Allgemeinen vorbereitende Aufgaben. Ausschüsse können keine Entscheidungen zu Grundsatzfragen der Organisation, zur Arbeitsweise des Aufsichtsrates oder zu seinen Aufgaben treffen.

Hauptversammlung, das beschließende Organ einer AG