Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

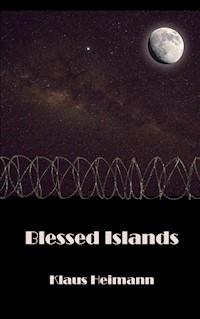

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Am Ende des Jahrhunderts zeigt sich, dass die Menschheit nicht in der Lage war, die sich anbahnenden Katastrophen aufzuhalten. Sämtliches Eis auf der Erde ist geschmolzen, das Meer hat nennenswerte Teile der Landmasse erobert, das Klima hat sich drastisch erwärmt, die Wüstenzonen auf dem Planeten dehnen sich weiter aus. Wer es sich leisten kann, verschanzt sich hinter unüberwindbaren Befestigungswällen auf hochtechnisierten Inseln des Wohlstands, den Blessed Islands. Doch die Sicherheit dieser Paradiese erweist sich als trügerisch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Autor:

www.klausheimann.de

Schon als Jugendlicher liebte es Klaus Heimann, anderen Kindern Märchen oder aus dem Stegreif erfundene Geschichten zu erzählen. Die Lust am Erzählen begleitete ihn ins Erwachsenenalter und er begann mit dem Schreiben. Bisher verfasste er Kurzprosa, Lieder, ein Kindermusical und mehrere Romane. Neben seiner Heimatstadt Essen und dem Ruhrgebiet liefern Klaus Heimann Reiseerlebnisse Inspiration für sein schriftstellerisches Schaffen.

Sie nahmen ihre Plätze in dem Helikopter ein und starteten. Zehn Minuten später überflogen sie die Grenze, die Zivilisation und Barbarentum trennte. Bergauf, bergab, durch Salzwüsten und Sandsteppen, durch Wälder und in die violette Tiefe der Cañons hinab, über Gebirgskämme und Berggipfel und tafelförmige Mesas erstreckte sich der Gitterzaun, eine unaufhaltsame Gerade, das geometrische Symbol menschlicher Zweckbewusstheit.

Aldous Huxley: Schöne neue Welt

Inhaltsverzeichnis

Absturz

Samira

Karl

Rabea

Entsendung

Ausspioniert

Morgensonne

Identitätstausch

Ankunft

Spannungen

Unterricht

Ausgeliefert

Hinterfragt

Marionette

Unversöhnlich

Enttarnung

Entgleisung

Risse

Befindlichkeiten

Befreiung

Vernichtung

Hinrichtung

Zweifel

Verhängnis

Gewissheit

Absturz

Karl wurde unsanft von einem Abwärtsruck des Mach-3-Jets geweckt. Als seine Sinne die anfängliche Benommenheit abgeschüttelt hatten, reagierte er sofort panisch. Die Schnauze des Fluggerätes zeigte unzweifelhaft Richtung Erde.

„Was ist los?“

Karl schlug seine Finger mit aller Kraft in die Armlehnen seines Sessels, der ihn in Abwärtsrichtung ausspucken wollte. Mit den Füßen erreichte er knapp die Lehne des vor ihm befindlichen Sitzes. Er stützte sich daran ab.

Die Tür zum Cockpit stand offen. Der Pilot war angeschnallt. Er hing wie ein Sack Lumpen in den Gurten. „Ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt nicht mit der Steuerung“, rief er in angsterfülltem, wenig zuversichtlichem Tonfall zurück.

Karl benötigte einen Moment, um die Mitteilung zu verarbeiten. So schlicht diese auch war, das Fazit fuhr ihm in alle Glieder: Sie liefen Gefahr, abzustürzen!

„Woran kann das liegen?“

Er hatte die Frage stammelnd hervorgestoßen. Der Pilot hätte sie auch dann nicht verstanden, wenn er ein Ohr für ihn frei gehabt hätte. Der Mann bellte unablässig Befehle ins Mikrofon des Bordcomputers. Dieses Flugchinesisch verstand Karl nicht und damit war ihm jede Chance genommen, die Situation objektiv einzuschätzen. Doch eines verstand er auch so: Sein Leben war ernsthaft in Gefahr!

Das Entsetzen darüber fraß sich in Karl hinein. Nie hatte er an den Errungenschaften der Technik gezweifelt und nie hatte er gelegentliche Abstürze von Mach-3-Jets, die bekannt wurden, auf seine eigenen Reisen und seine eigene Sicherheit bezogen. Schließlich war er an Bord eines der bestausgerüsteten Flugzeuge des Blessed Island Ruhr, an Bord einer topgewarteten Maschine, die regelmäßig allen möglichen Inspektionen unterzogen wurde. Ein solcher Mach-3-Jet konnte seiner Meinung nach gar nicht abstürzen. Allein, was gerade passierte, sprach vom Gegenteil.

Sollten tatsächlich seine letzten Lebensminuten angebrochen sein? Was wurde dann aus Hannah und Harald, seiner Familie?

„Hier Flug KF3745, Ziel Blessed Island Molonglo. Ich habe Probleme mit meinem Jet. Die Automatik versagt. Das Flugzeug verlässt die vorgegebene Bahn. Wir stürzen ab!“, schrie der Pilot mit seiner hohen Stimme ins Mikrofon.

Karl verstand nicht, was die Flugsicherung antwortete.

Wieder der Pilot: „Gebt die Steuerung für mich frei. Ich versuche es manuell!“

Keine Reaktion seitens der Flugsicherung. Anscheinend war die Funkverbindung abgebrochen.

Der Pilot fluchte. Die Angst schraubte seine ohnehin auffällig hohe Stimme in den Sopran. Der Mann war schon nicht mehr in der Lage, sich maschinenverständlich auszudrücken. Tiefe Seufzer schlichen sich in seine Befehlstiraden hinein, so dass der Bordcomputer ihn ständig aufforderte, er möge seine Befehle wiederholen. Das kostete Zeit, spielte aber schlussendlich keine Rolle. Was immer der Pilot auch ausprobierte, der Mach-3-Jet setzte seinen Kamikazeflug unbeirrt fort.

Karls Körper reagierte. Er verlor die Kontrolle über seine Blase. Verzweifelt in seinen Sessel gekrallt, die Füße gegen die Lehne des Sitzes vor ihm gestemmt, bemerkte er, wie er einnässte. Er war am Rande seiner Beherrschung und drohte, ohnmächtig zu werden. Nur die Kraftanstrengung des Festhaltens am Gestühl erhielt ihm das letzte bisschen Gewalt über seinen Körper, um bei Bewusstsein zu bleiben.

Plötzlich, nach einer dimensionslosen Zeitspanne des Fallens, verlangsamte sich der Sturzflug des Mach-3-Jets. Irgendeine Automatik schien die Steuerung der Maschine zurückerobert zu haben. Als wäre nichts geschehen, schwebte das Flugzeug im Landeanflug auf den Boden zu. Die Maschine setzte auf, die Strahltriebwerke gaben Gegenschub. Karls Körper wurde von der starken Bremsung nach vorne gedrückt. Dann kam der Mach-3-Jet zum Stehen.

Er ließ die Armlehnen los und sank zurück in das weiche Polster. Der Erleichterung über die Rettung folgte unmittelbar die Scham über den feuchten Fleck, der seinen schwachen Moment direkt vor seinem Sessel dokumentierte.

Karls Kopf schaltete so schnell von Panik auf Rückerlangung seiner Autorität um, dass er sich selbst darüber wunderte. „Alles wieder okay?“, fragte er den Piloten.

Die Antwort bestand aus einem ratlosen Stöhnen.

Die ganze Zeit über hatte Karl bloß die Rücklehne des Sitzes vor sich angestarrt. Erst jetzt schaute er hinaus. Spontan erschrak er erneut!

Schemenhaft war im Dunkel eine Staffel Drohnen zu erkennen, die mit voller Geschwindigkeit auf ihr Fluggerät zustieß. Die erste setzte gerade unmittelbar neben dem Mach-3-Jet zur Landung an. Ein paar Leute sprangen heraus. Einer der Schatten zielte mit einem langen Rohr auf den Rumpf ihres Jets.

Karl hörte ein Zischen, sah kurz einen Feuerschweif einen Strich in die Dunkelheit zeichnen. Als es in den Rumpf eindrang, verursachte das Projektil einen lauten Knall. Augenblicklich füllte sich der Innenraum des Mach-3-Jets mit einem scharf riechenden Gas.

Augenblicklich verlor Karl das Bewusstsein.

Samira

Samira spazierte mit ihrer Freundin Barbara zu ihrem Lieblingsplatz, der Glatze. Sie nannten die Hügelkuppe so, weil dort nur spärliches Gras wuchs, kein Baum oder Strauch. Ein Steinhaufen aus mächtigen Felsbrocken markierte den höchsten Punkt. Wenn man dort hinaufkletterte, hatte man eine grandiose Rundumsicht. Ihre Mutter nannte die Glatze eine Abraumhalde. Darunter konnte sich Samira nichts vorstellen.

Heute kamen sie nur langsam voran. Samira schmerzte der Rücken von der anstrengenden Arbeit auf der Mülldeponie. Ihre dunkelbraunen Haare waren völlig verschwitzt. Sie trug sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, der ihre Taille erreichte. Barbaras Kurzhaarfrisur war da schon praktischer für die Arbeit. Aber Samira hing nun mal an ihren langen braunen Locken. Für kein Geschenk, das sie sich vorstellen konnte, hätte sie sich ihre Haare abschneiden lassen. Außer vielleicht für die Erlaubnis, auf die helle Seite der Welt umsiedeln zu dürfen.

Die helle Seite. Das Blessed Island.

Dort träumte sich Samira oft hin. Nur, um einen Blick darauf zu erhaschen, quälte sie sich mit müden Gliedern die Glatze hoch. Wo sie täglich schuftete, entsorgten seine Bewohner − die Blessed People −, ihren Unrat, indem sie ihn mit Drohnen über den undurchdringlichen Grenzwall, die „Blessed Border“, hinwegflogen, und einfach über der Deponie abwarfen. Wenn man unten nach Verwertbarem suchte, musste man höllisch aufpassen, dass man keines dieser Pakete auf den Kopf bekam. Das war Samiras Mutter passiert und seitdem schlug sie sich mit ihrer Behinderung herum. Es hatte sich eingebürgert, dass alle, die gerade auf der Deponie unterwegs waren, mit den Armen winkten, um die Piloten auf sich aufmerksam zu machen. Trotzdem kam es immer wieder vor, dass jemand vom abgeworfenen Müll verletzt wurde. Tote hatte es schon gegeben.

Samira arbeitete für einen Metallsammler. Mit ihren zehn Jahren war sie nicht einmal die Jüngste. Sie klaubte zusammen mit ihren Mitstreitern alle metallenen Gegenstände aus dem Müll, die sie finden konnten. Ihr Chef zahlte pro Kilo, für die Metallsorten unterschiedlich. Am begehrtesten waren Kupferrohre. Gleich danach alle Arten von Blechtafeln, vorzugsweise verzinktes Wellblech. Es wurde für die Unterkünfte in ihrem Teil der Welt verwendet, dem Dark Country. Etwa zum Ausbessern von Dächern oder als Ersatz für eingestürzte Mauern. In den Slums bestanden ganze Hütten nur aus Metall und Holz. Schlimmstenfalls wurden Unterschlüpfe mit Kunststofffolien bespannt.

Heute war ihre Kolonne zufällig auf einen Haufen Schrott gestoßen, der zum größten Teil aus Stahlblechen bestanden hatte. Mit bloßen Händen hatten sie Tafel um Tafel geborgen und am Rand der Deponie aufgeschichtet. Das hatte Samira einige Schnitte in den Handflächen eingetragen, denn manche Kante war extrem scharf gewesen. Rechts trug sie heute deshalb einen Verband, einen Fetzen Baumwolle, der ebenfalls aus dem Müll stammte.

Dafür war sie mit doppelt so viel Geld nach Hause gekommen, als sonst. Stolz hatte sie es der Mutter ausgehändigt, die sie dafür überschwänglich gelobt hatte. Ihre Mutter wusste, was die Arbeit auf der Müllhalde bedeutete. Sie war dort selbst als Mädchen und junge Frau beschäftigt gewesen. Wie die meisten auf der dunklen Seite, hatte auch sie sich mit Gelegenheitsjobs durchschlagen müssen. So war sie ebenfalls an einen Metallhändler geraten und hatte im Prinzip die gleiche Arbeit verrichtet wie ihre Tochter heute.

Dann war ihr schwarzer Tag gekommen. Beim Abwurf eines Haufens Wrackteile von einer Drohne hatte sie ein Eisenträger erwischt und sie hatte innere Verletzungen davongetragen. Seitdem hinkte sie schwer und ging am Stock. Der Schrotthändler, alarmiert von ihren Hilferufen, hatte sie unter den Achseln gepackt und brutal von der Müllhalde weggeschleift. Völlig unbeeindruckt von ihren Schmerzensschreien. Ihm saß die Furcht vor Schwierigkeiten bei der Beschaffung neuer Arbeitskräfte im Nacken, falls sich der Unfall herumspräche. Er hatte ihre Mutter unsanft in einer Senke am Rand der Deponie abgelegt und war verschwunden.

Doch das war noch nicht alles gewesen. Wenig später waren drei junge Männer aufgetaucht, die nach billigem Fusel stanken, dass ihrer Mutter übel davon wurde. Die Betrunkenen hatten sich über sie hergemacht, sie ungeachtet ihres verzweifelten Wehklagens reihum vergewaltigt. Irgendwann hatte ihr Körper ein Einsehen gehabt und sie war in eine gnädige Ohnmacht gefallen. Samira war das Kind eines dieser Unholde. Stunden später hatte ein älteres Ehepaar ihre Mutter gefunden. Ohne seine sachkundige Pflege wäre sie wahrscheinlich an Ort und Stelle verreckt.

Ihre Mutter gab sich heute noch nicht mit Männern ab. Unabhängigkeit war ihr wichtig. Dass sie und Samira deshalb niemanden besaßen, der ihnen wenigstens etwas Schutz vor den unberechenbaren Banden Halbwüchsiger bot, die überall herumzogen, nahm ihre Mutter in Kauf. Das ersparte ihr wenigstens das Schicksal, an einen Säufer oder Schläger zu geraten. Von denen wimmelte es in den Slums.

Nun ging also Samira auf die Mülldeponie und setzte die Arbeit der Mutter fort. Die hatte nur widerwillig zugestimmt. Sie mochte sich ihr geliebtes, schlaksiges Mädchen nicht bei der schweren Arbeit vorstellen. Aber sie selbst war nicht in der Lage, auf dem Müll herumzukraxeln. Und einen geeigneteren Job gab es für Kinder nun mal nicht. Besser, als sich zu prostituieren. Beispiele gab es in der Nachbarschaft des Slums genug.

Die beiden Mädchen gelangten auf der Kuppe der Glatze an. Ein strahlender Frühlingstag. Seite an Seite kletterten Samira und Barbara auf den Steinhaufen. Dort setzten sie sich auf den obersten Brocken.

Sie waren allein. Solche Ausflüge leisteten sich die wenigsten Dark People. Die Blicke der Mädchen schweiften hinunter, überwanden den Grenzwall, erreichten die erste Siedlung. Geräumige Häuser standen dort in üppig grünen Gärten. Am Horizont spiegelten Wasserflächen − der mehrfach gestaute Fluss, Kanäle und Seen. Das Terrain war wie ein riesiger Park gegliedert. Setzte die Dämmerung ein, waren Wohnungen und Straßen hell erleuchtet, was besonders schön anzusehen war. Allerdings durfte Samira um diese Tageszeit nicht mehr hinaus. Das war einfach zu gefährlich.

Nur einmal, an ihrem letzten Geburtstag, hatte Onkel Robin sie und ihre Mutter im Dunkeln hier hochbegleitet. Mama hatte den Weg kaum bewältigen können mit ihrer zertrümmerten Hüfte. Onkel Robin hatte sie gestützt. Aber sie wollte der Tochter diese Aussicht zum Geschenk machen, wusste sie doch, wie sehr sie von der hellen Seite träumte. Staunend hatte Samira das Lichtermeer unterhalb der Glatze bewundert. Der Anblick hatte ihre Sehnsucht noch größer werden lassen.

Übertrumpft in seiner Prächtigkeit wurde das Leuchten über dem Blessed Island nur von der strahlenden Mondsichel und dem Sternenmeer über dem Kohlesee in ihrem Rücken. Die Mutter hatte Samira erzählt, dass dort einmal große Städte gelegen hätten. Irgendwelche Pupen − genau hatte Samira das nicht verstanden – waren abgeschaltet und alles war überflutet worden. Das sah man bei Tag heute noch. Auf einigen Inseln im See verfielen Häuser, aus seinem Wasser ragten Kirchtürme und Industrieanlagen auf, auch ein paar Hochhäuser, die bislang nicht eingestürzt waren. Man munkelte, dass in den oberen Etagen sogar noch Menschen lebten. Vielleicht nicht das Schlechteste. Insgesamt bot diese versunkene Welt aber einen so trostlosen Anblick, dass Samira heute vermied, hinzusehen. Sie war wegen der hellen Seite hier und mit diesen Bildern im Kopf wollte sie heimkehren.

Das Lichtermeer in der Nacht war der sichtbare Beweis dafür, dass es den Blessed People nicht an Energie mangelte. An der Art und Weise, wie die Flächen drüben spiegelten, waren die Gewässer leicht von den Solarfarmen zu unterscheiden. Auch alle Häuser besaßen Sonnenkollektoren. Ergänzt wurde die Energieversorgung durch Windkraftanlagen, deren riesenhafte Propellerarme überall im Blessed Island über den Himmel fuchtelten. Wer wusste schon, was sich die Blessed People noch alles hatten einfallen lassen.

Samira zog den abgenutzten, einseitig blinden Feldstecher aus ihrer Umhängetasche hervor, ein Fundstück aus dem Müll. Sie hatte ihn fortschmuggeln können. Der Metallhändler betrachtete alles, was sie fanden und einen gewissen Wert besaß, als sein Eigentum. Hätte er sie erwischt, wäre sie ihren Job losgewesen.

Der Feldstecher wanderte zwischen Samira und Barbara hin und her.

Wo die Siedlungen endeten, betrieben die Blessed People Landwirtschaft. Die Äcker zeigten während der Wachstumsperiode bestes Gedeihen. Was sich eben dazu eignete, zogen sie in Gewächshäusern, die sich endlos aneinanderreihten. Rinder weideten auf sattgrünen Weiden, sogar Pferde konnten Barbara und Samira erkennen. Bei dunstfreier Witterung, an wenigen Tagen im Jahr, war ganz hinten am Horizont ein Wald auszumachen. Im Dark Country waren die Bäume längst abgeholzt und verfeuert worden. Das Brennmaterial ihrer Welt stammte ebenfalls von der Mülldeponie.

Weiter rechts ragten die Mauern einer Fabrik auf. Direkt vor dem Grenzwall, auf der dunklen Seite. Handverlesene Dark People erhielten die Chance, dort für die Blessed People zu arbeiten. Samira wusste vom Vater einer Freundin, dass er einer dieser Glücklichen war. Trotzdem hatte er es noch nie hinter die Grenze geschafft. Von der Freundin wusste Samira, dass Blessed People etwas unter der Haut trugen, wodurch sie überall erkannt wurden. Wer keine solche Kennzeichnung besaß, fiel sofort auf. Deshalb hatte es auch keinen Zweck, auf dem Luftweg zu versuchen, die helle Seite zu erreichen. Wer es schaffte, die Luftabwehr des Blessed Island auszutricksen, hatte nichts gewonnen. Nach wenigen Tagen fiel er auf, denn überall gab es Checkpoints, die einen Eindringling entlarvten. Nicht einmal ins Gefängnis wurden diese Leute gesteckt. Man transportierte sie einfach zurück ins Dark Country in die Verbannung.

Es wurde Zeit, aufzubrechen.

Versunken in ihre Eindrücke, kletterten Samira und Barbara von ihrem Aussichtspunkt herunter und wanderten Hand in Hand die Flanke der Glatze hinab. Sie vermieden weiterhin strikt, auf ihre Seite der Welt zu schauen. Die Reste der ehemaligen Städte, die nach dem Abschalten der Pumpen nicht überflutet worden waren, zerfielen jetzt in ein ungeordnetes Durcheinander aus alten Siedlungen, kleineren Gewerbegebieten, in denen eher handwerklich als industriell gefertigt wurde, und in Slums, die in atemberaubendem Wildwuchs aus dem Boden sprossen. Armut und Notstand kannten die beiden Freundinnen zur Genüge von ihrem Alltag. Das Überblicken ihrer trostlosen Ausdehnung ersparten sie sich auf ihrem Rückweg lieber, um noch eine Weile ihren Träumen nachzuhängen.

Am Fuß der Glatze verabschiedete sich Samira von Barbara. Die Mädchen umarmten sich und tauschten flüchtige Küsse auf die Wangen aus. Ihre Freundin wohnte in einer abgewirtschafteten Mietskaserne, hundert Jahre alt und ungepflegt. Das waren die besseren Behausungen auf der dunklen Seite. Regelmäßig stürzten solche Überbleibsel einer anderen Zeit zusammen und begruben Menschen unter sich. Trotzdem setzten die Dark People alles daran, mindestens solch ein Obdach zu erhaschen, um nicht in einem der Slums unterkommen zu müssen. Selbst hier im Elend eine Frage des sozialen Status.

Samira war der Slum nicht erspart geblieben. Sie folgte den verwinkelten, chaotisch mit dem Wachsen des Ghettos entstandenen Gassen.

Ihre Mutter sprach oft von der dunklen Zeit, die ihre Eltern noch miterlebt hatten. Damals waren die sozialen Netze, die in Jahrzehnten mühsam gewachsen, aber zum Teil auch schon vorher stückchenweise zerbröselt waren, endgültig zusammengebrochen. Das öffentliche Interesse an der finanziellen Abfederung benachteiligter Bevölkerungsgruppen war völlig erloschen. Was den Bedürftigen und Alten, den Arbeitslosen und Kranken, den Alleinerziehenden und Kinderreichen blieb, waren die Slums, die in rasantem Tempo überall dort entstanden, wo niemand mehr Ansprüche an Grund und Boden anmeldete. Dies waren vor allem die Industriebrachen, die aus den Zeiten verschiedener Wirtschaftskrisen übrig geblieben waren und ihrem endgültigen Verfallsdatum entgegensiechten. In diese Industriebrachen zog jetzt wieder Leben ein, wenn auch ein anderes, ein bescheideneres Leben, ein Leben an der Grenze zum Vegetieren. Die ehemaligen Anlagen lieferten gratis Baugrund und Baumaterial, neben dem, was die Mülldeponien beisteuerten. Phantasie und Muskelkraft zogen wieder ein, wo Generationen lang Arbeiter ein- und ausgegangen waren.

In Rekordzeiten entstanden die verschiedensten Konstruktionen von Hütten, Baracken und simplen Unterständen. Manch einer gab sich mit einem Erdloch unter irgendeiner Bodenplatte aus Beton zufrieden. Der Eingang wurde notdürftig mit einer Span- oder Hartfaserplatte geschützt, die mit einer kleinen Portion Beschaffungsinstinkt irgendwo organisiert worden war, die Form des Erdlochs wurde durch Buddeln an den hinteren Ecken begradigt – fertig war das neue Heim.

An anderer Stelle entstanden durchaus ansehnliche Kotten mit vielleicht zwei Räumen, einem zum Kochen und Wohnen und einem zum Schlafen. Die Backsteine der zerfallenen Industriehallen, von Kindern und Frauen wie nach dem Zweiten Weltkrieg von Mörtelresten befreit, lieferten das willkommene Baumaterial. Es war allerdings schwierig, an Zement heranzukommen. Daher blieb trotz des reichhaltigen Angebots an verwertbaren Steinen diese Art der Bebauung einigen Auserwählten vorbehalten. Die meisten begnügten sich mit den verschiedensten Formen von verwertbarem Blech.

Mit der Zeit mutierten die Industriebrachen zu planlosen Flickenteppichen aus rotem Backstein, rostbraunem Eisen, grünem Kupfer, blind gewordenem Glas, Erdhügeln und Schotterlagen. Dazwischen wurden Gemüsebeete angelegt, Wege grob mit Steinund Mörtelresten befestigt und Wäscheleinen gezogen. Die ehemals dem Verfall überlassenen Zeitzeugen der Industrialisierung einer vergangenen Ära wimmelten bald wie die Ameisenhaufen vor neuer menschlicher Existenz. Wer sich hier nicht auskannte, konnte sich leicht verirren.

Nach einer Viertelstunde erreichte Samira ihr Zuhause. Es war beinahe vollständig dunkel geworden. Eine Beleuchtung gab es nicht. Nur dort, wo sich ein wenig Licht aus den Hütten durch Ritzen oder Fenster stahl. Und nur dann, wenn der Strom nicht wieder einmal ausgefallen war.

Als sie in die einfache Behausung eintrat, merkte sie gleich, dass etwas nicht stimmte. Es roch anders als sonst, metallisch, gefährlich. Die Mutter hatte seltsamerweise noch kein Licht eingeschaltet, wodurch im Inneren der Hütte bereits Nacht herrschte. War sie überhaupt da?

Samira tastete sich zum Schalter für die Deckenlampe vor. Sie fand ihn, drehte ihn, und ein spärlicher Lichtkegel funzelte durch den einzigen Raum. An den Wänden der Behausung prangten die verschiedensten Schriftzüge, hier und da unter Schimmelflecken verblasst: „Max. 10 kg“, „Wasser vor Verzehr abkochen!“, „Vorsicht Glas!“, „Extended Memory“, „Bitte nicht stürzen“. Die Wände waren mit mehreren Lagen Wellpappe beklebt, dem Isoliermaterial der armen Leute.

Das war ihr ein vertrautes Bild. Genau wie die Regale aus groben, ungehobelten Latten, die beiden wackligen Stühle und der Tisch, dessen fehlendes Bein einfach durch aufgeschichtete Backsteine ersetzt worden war. Was nicht in dieses vertraute Bild passte, ließ sie erstarren. Neben dem Brett, in das die verbeulte Spüle eingelassen war, lag ihre Mutter am Boden. Auf dem Bauch. In einer Blutlache, die sich um ihren leblosen Körper ausgebreitet hatte.

Es dauerte eine Weile, bis das Mädchen dieses Bild begriff. Dann stürzte Samira zu ihrer Mutter, kniete sich neben sie und schüttelte sie, zunächst zaghaft, dann immer heftiger. Als sie die Tragödie, die sich in ihrer Hütte abgespielt haben musste, erfasste, presste sie die vom Blut der Mutter verschmierten Fäuste an die Wangen, die Augen weit aufgerissen. Sie schrie ihr Entsetzen hinaus, hinaus aus der Hütte, hinaus in die Nachbarschaft, hinaus in den Slum.

Niemand kam zu Hilfe.

Sie mussten den Schrei doch gehört haben, ringsum!

Aber im Dunkeln verließ niemand mehr die Elendsbehausungen, schreckte jedermann vor den unübersichtlichen Wegen zurück. Ein Schrei konnte alles bedeuten. Auch eine Falle. Wenn sie zu niemandem hinging und ihn um Hilfe bat, würde keiner kommen. Sie musste sich selbst in Bewegung setzen.

Nur wohin?

Tante Rabea und Onkel Robin!

Die Schwester ihrer Mutter und ihr Mann wohnten nur wenige Ecken weiter. Sofort machte sich Samira auf, um sie zu holen. Stolpernd wegen der mageren Sicht, ging sie los. Niemand begegnete ihr. Samira klopfte an die Brettertür der Baracke ihrer Verwandten. Sie versuchte es drei Mal, ehe sich der Onkel von drinnen hören ließ. Auch vor abends unerwartet auftauchenden Leuten hatte jeder Slumbewohner Angst.

„Wer ist da?“

„Samira! Mutter ist etwas zugestoßen. Ihr müsst mitkommen!“

Onkel Robin öffnete die Tür erst einen Spalt, dann ganz.

Tante Rabea trat aus dem Hintergrund an seine Seite. „Was ist passiert?“, fragte sie.

„Mama liegt in ihrem eigenen Blut. Kommt mit!“

Onkel Robin zögerte nicht lange. Er holte eine Laterne aus der Hütte, entzündete den Docht und sie gingen zu dritt los.

Samira kniete sich mit Rabea neben der Mutter hin. Als die Tante den Körper ihrer Schwester untersucht hatte, tauschte sie einen vielsagenden Blick mit ihrem Mann.

„Erschossen. Das ist kein Zufall. Das kann nur ein Kommando der Blessed Forces gewesen sein.“

„Ist Mutter tot?“, fragte Samira, deren Verstand nicht aufnehmen wollte, was die Tante da sagte.

„Ja, mein Kind. Als ich sie angehoben habe, konnte ich sehen, dass sie mehrere Einschusslöcher in der Herzgegend abgekriegt hat.“

Samira war zu keiner weiteren Frage fähig. Sie lehnte den Kopf an die Schulter von Rabea und heulte endlich die Tränen, die ihr so lange den Hals zugeschnürt hatten. Die Tante veränderte ihre Position nicht und streichelte ihrer Nichte den Kopf. Eine ganze Weile sagte niemand etwas.

Schließlich löste Robin die Stille im Raum auf: „Kommt. Wir können ihr nicht mehr helfen. Gehen wir zu uns.“

Samira war fassungslos über den Vorschlag.

„Wir können Mutter doch nicht einfach hier liegenlassen!“

„Was sollen wir sonst tun, Samira? Heute in der Dunkelheit werde ich niemanden mehr finden, der sie mit mir wegträgt. Es ist besser, wir sagen keinem, was passiert ist und besprechen bei uns, wie es weitergeht. Du tust mir so leid, Samira!“

Robin beugte sich zu ihr hinunter und hob sie mit seinen starken Armen vom Boden auf. Samira umklammerte seinen Hals und barg ihr verheultes Gesicht an seinem abgetragenen Karohemd. Rabea nickte ihrem Mann stumm zu und stand ebenfalls auf. Sie löschte das Licht in der Hütte und trug die Laterne vor den beiden her, zurück zu ihrer Behausung.

Die Bestattung eines Leichnams gestaltete sich im Dark Country unkompliziert. Niemand interessierte sich für Sterbezeitpunkt, Verwandtschaftsverhältnisse oder Todesursache. Jedwede Ordnungsmacht war auf der dunklen Seite zusammengebrochen. Ob eine natürliche oder unnatürliche Todesursache vorlag, wurde nicht hinterfragt. Ein Konkurrent weniger im Kampf um die knappen Dinge des Alltags.

Von ganz allein hatte sich ein probates Procedere entwickelt. Irgendjemand fand die Leiche und sorgte dafür, dass sie zum Krematorium geschafft wurde. Besaß der Verstorbene niemanden, der sich zu Lebzeiten um ihn gekümmert hatte, übernahm die Nachbarschaft den Transport − allein schon, weil sie keinen Verwesungsgeruch erdulden, das Anlocken von Ungeziefer vermeiden, und von Krankheiten verschont bleiben wollte.

Selbst die Trauerförmlichkeiten sparte man sich. In dem Moment, in dem die Leiche an der Pforte des Krematoriums abgegeben wurde und jemand das geringe Entgelt bezahlte, verabschiedete man sich vom Verstorbenen. War er ein Mensch mit großem Anhang oder einem weitschweifigen Freundeskreis, konnten schon mal hundert oder mehr Menschen den letzten Weg begleiten. Ob es noch eine Zeremonie gab, ein religiöses Ritual, oder ob die Trauernden direkt von dort nach Hause gingen, war reine Privatangelegenheit. Der Leichnam wurde verbrannt und wo seine Asche blieb, wussten nur die Bediensteten des Krematoriums.

Den Transport des Leichnams von Samiras Mutter übernahmen Robin und einer seiner Freunde. Sie legten den toten Leib auf ein löchriges Tuch, knüllten die Enden an Kopf und Fuß zusammen, schulterten das Paket, und zogen mit ihrer Last los. Samira und Rabea folgten den Männern. Tante und Onkel hatten gemeint, es wäre besser, wenn niemand sonst von der Toten wüsste. Sie würden Samira die Gründe dafür später erklären.

Die ganze Prozedur der „Bestattung“ ihrer Mutter nahm den einfachst denkbaren Verlauf.

Die Trauer fraß ein Loch in Samira. Zur Mülldeponie ging sie in dieser Woche nicht mehr. Auch in die eigene Hütte kehrte sie nicht zurück. Den Anblick der getrockneten Blutlache hätte sie nicht ertragen. Immerhin durfte sie fürs Erste bei Rabea und Robin wohnen.

Eines Abends nahm sie die Tante beiseite. „Samira, ich muss etwas mit dir besprechen.“

„Was gibt es noch zu besprechen? Mama ist tot.“

„Aber für dich geht das Leben weiter.“

„Und wie? Wie soll es ohne Mama weitergehen?“

„Genau darüber wollte ich mit dir reden. Weißt du eigentlich, warum deine Mutter sterben musste?“

Samira war völlig überrumpelt.

„Nein? Warum?“

„Hat sie dir nie davon erzählt, dass sie sich dem Untergrund angeschlossen hat?“

„Was soll das sein?“

„Das ist eine Gruppe von Leuten, die für die Auflösung der Blessed Islands kämpft. Für ihre Eingliederung ins Dark Country. Die dafür sorgen will, dass wieder Gerechtigkeit herrscht. Die nicht länger eine Zwei-Klassen-Gesellschaft hinnehmen will.“

„Und die haben Mama erschossen?“

„Nein, nein! Das waren die Blessed Forces.“

„Das haben Robin und du schon an dem Abend vermutet, an dem Mama gestorben ist. Wer ist das?“

„Die Geheimarmee der Blessed People. Sie verkleiden sich, so dass sie aussehen wie wir, und bringen alle um, die in ihren Augen gefährlich werden könnten. Es braucht nicht viel, um ihnen verdächtig zu werden. Überall haben sie Spione sitzen, die ihnen die Namen von Leuten zutragen, die sich für eine bessere Welt engagieren. Aus diesem Grund haben wir dich gebeten, deine Mutter ganz still zum Krematorium zu bringen, ohne viele Begleiter. Je weniger von den Gründen ihrer Ermordung wissen, desto eher lassen sie uns in Frieden. Deshalb darfst du auch niemandem von unserem Gespräch erzählen, hörst du!“

Für Samira öffnete sich eine neue Dimension. Blessed People strolchten hier auf der dunklen Seite herum und mordeten? Einfach so? Bisher hatte sie die Auserwählten ausschließlich jenseits des Grenzwalls geglaubt.

Hatten etwa Dark People auch drüben Zugang?

Sie fragte ihre Tante danach.

„Nein, so weit ist es noch nicht.“

„Aber wie soll dann eine bessere Welt entstehen? Die laufen hier herum, erschießen Leute, und wir dürfen ihr Paradies nicht mal betreten.“

„Das ist alles schwer zu erklären. Ich erzähle dir auch nur deshalb davon, weil das mit deiner Zukunft zu tun hat.“

„Mit meiner Zukunft? Wie sollte die aussehen? Bestenfalls gehe ich weiter auf die Mülldeponie. Wenn mein Job nicht längst mit jemand anderem besetzt ist. Ich gebe mein Geld gerne bei euch ab. Dafür lasst ihr mich hier wohnen und gebt mit zu essen.“

„Es könnte etwas Besseres für dich geben. Gestern habe ich mich mit einem Mann getroffen, der bereit wäre, für deine Zukunft zu sorgen.“

Samira blockte ab. „Ich will nicht!“

„Bitte hör mir in aller Ruhe zu. Das ist kein schlechtes Angebot. Wenn du alle Fakten kennst, schläfst du ein paar Nächte drüber, und dann reden wir noch einmal über alles.“

Rabea holte weit aus. Sie erzählte, dass sich Samiras Mutter bereits kurz nach der Geburt ihrer Tochter dem Untergrund angeschlossen habe. Wegen ihrer Verletzung sei sie nicht bei irgendwelchen Kommandos eingesetzt worden. Aber sie sei in einer Art Denkfabrik tätig gewesen, in der über verschiedene Möglichkeiten diskutiert worden sei, wie man eine Wiedervereinigung erzwingen könnte. Zum Schluss habe man ihr sogar eine eigene Arbeitsgruppe anvertraut. Und das, meinte Rabea, sei der Grund, warum sie sterben musste. Eine undichte Stelle müsse es in ihrem Umfeld gegeben haben, die sie an die Blessed Forces verraten habe.

Samira hörte nicht richtig hin. Sie war dieser neuen Dimension nicht gewachsen. Ihr Dasein hatte bisher aus Notwendigkeiten und Selbstverständlichkeiten bestanden, an die sie keinen Gedanken verschwendet hatte. Sie gab sogar ihrer Mutter die Schuld, dass sie sich durch ihr Engagement in Gefahr gebracht und am Ende sie, Samira, im Stich gelassen hatte. Warum hatte sie sich so einem Kampf verschrieben, der tödlich geendet war? Samira besaß kein Verständnis dafür. Und so lange die Tante auch redete, sie wurde immer wütender auf den „Untergrund“.

„Jetzt kommt der springende Punkt“, beendete Rabea ihre Erklärungen. „Die Leute vom Untergrund suchen Kinder, die sie für ihre Zwecke ausbilden können. Das ist eine gute Ausbildung. Die Kinder lernen nicht nur richtig Schreiben und Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften, sie werden auch trainiert, zu kämpfen. Sie lernen, sich zu schützen und sich zu verteidigen. Und sie werden, wenn sie erwachsen sind, Kommandos zugeteilt. Der Mann, den ich getroffen habe, wäre bereit, dich in eines der Ausbildungscamps aufzunehmen. Du hättest viele Freunde, brauchtest nie mehr im Müll zu wühlen und könntest dem Dark Country nützlich sein. Darüber wollte ich mit dir sprechen.“

„Niemals!“, trotzte Samira, die von diesem ganzen Gerede schlicht überfordert war.

Rabea sah ein, dass eine Fortsetzung ihres Gesprächs im Augenblick keinen Sinn machte. Sie ermahnte ihre Nichte zum wiederholten Mal, niemandem etwas zu verraten und gab ihr noch ein paar Tage Zeit.

Robin holte alles aus der Hütte seiner Schwägerin, was weiterverwendet werden konnte. Vor allem waren das Hausrat und Kleidung. Als dies erledigt war, legte er den Verschlag nieder und brachte die verwertbaren Baumaterialien, wie Hölzer und Bleche, zu seinem Grundstück, wo er sie in einer Ecke stapelte. Zur Erweiterung der eigenen Behausung, zum Flicken oder zum Verkauf. Die Leute im Slum handelten flexibel.

Rabea drang noch häufiger in Samira ein. Sie schilderte ihr die Träume der Mutter von einer besseren, gerechteren Welt, von einer besseren Bleibe, einem Leben, in dem nicht täglich der Kampf ums Überleben im Zentrum stand. Samira erkannte immer mehr, dass dies auch ihre eigenen Träume waren. Sie dachte an das Panorama, das sich von der Glatze aus bot und erwischte sich dabei, es immer häufiger für möglich zu halten, dass sie eines Tages in diese Welt eintreten könnte. Als sie sich Rabea in diesem Sinne öffnete, versuchte es die Tante erneut.

„Vielleicht gelingt es dir. Aber dafür muss noch viel geschehen.“

„Was denn?“

„Veränderungen, von denen ich auch nichts verstehe. Aber die Leute vom Untergrund, die wissen, was sie tun.“

„Hätte Mama etwas davon verstanden?“

„Bestimmt. Sie hat zwar nie von ihren Zusammenkünften erzählt, aber sie war zuversichtlich, dass es Möglichkeiten gäbe.“

„Warum hat sie mir nie etwas gesagt?“

„Sie wollte dich nicht gefährden. Wollte wahrscheinlich vermeiden, dass du dich verplapperst.“

„Das wäre mir nie passiert.“

„Oh, sag das nicht. So etwas geschieht ganz unbeabsichtigt, ganz nebenbei. Du denkst gerade nicht dran, worüber du schweigen sollst und schon ist es dir herausgerutscht.“

„Ist das denn bei uns verboten? Der Untergrund, meine ich.“

Rabea konnte sich das Lachen nicht verkneifen.

„Bei uns ist nichts richtig verboten. Wäre es anders, müsste es jemanden geben, der darauf achtgibt, dass jemand, der etwas anstellt, bestraft wird.“

„Dann ist es also auch nicht verboten, für den Untergrund zu arbeiten?“

„Nein. Ganz und gar nicht.“

„Und warum wurde Mama dann bestraft?“

„Sie wurde nicht von unseren Leuten bestraft. Blessed People kennen natürlich Verbote. Das Ungerechte daran ist, dass sie ihre Gesetze nicht nur auf ihrer Seite durchsetzen, sondern meinen, sie dürften auch auf unserer Seite den Richter spielen.“

„Will der Untergrund das verhindern?“

„Auch, ja.“

Samira dachte nach. Dass jemand einfach hinging und Leute totschoss, konnte nicht richtig sein. Dass ein kleiner Teil der Menschen alles, was die Erde hergab, für sich beanspruchte, konnte auch nicht richtig sein. Und Mama hatte dafür gearbeitet, dass sich daran etwas änderte! Ein wenig erfüllte sie das mit Stolz.

„Kann ich mal mit dem Mann vom Untergrund sprechen?“

„Ich werde ihn fragen.“

Zufrieden mit diesem Ausgang, werkelte Rabea weiter mit ihren Kochtöpfen herum.

Mittlerweile ging Samira wieder zur Mülldeponie. Ihren Job hatte sie nicht verloren. Aber sie war nicht mehr so eifrig bei der Sache wie noch vor Wochen. Die Schmutzigkeit der Arbeit machte ihr plötzlich zu schaffen und sie dachte über die Ungerechtigkeit nach, dass sie hier schuftete und die Kinder der Blessed People wahrscheinlich zur gleichen Zeit in die Schule gingen und etwas lernten. Diese Möglichkeit würde ihr der Untergrund auch bieten. Aber, das wusste sie auch, nichts wurde den Dark People geschenkt.

Wo war der Haken?

Es dauerte noch etliche Tage, bis sie endlich den Mann aus dem Untergrund traf. Als sie von der Mülldeponie heimkehrte, saß er mit Rabea am Tisch. Ein kleiner, untersetzter Mann mit langen Haaren, der sie freundlich anlächelte.

„Das ist Samira“, sagte die Tante.

Der Mann blieb sitzen.

„Guten Tag Samira. Ich habe mir sagen lassen, du interessierst dich für unsere Arbeit?“

Samira kam schüchtern näher.

„Komm, nimm Platz bei uns“, forderte sie Rabea auf.

Geraume Zeit später war das Eis gebrochen. Der Mann erzählte ihr, was ein Mädchen in einem Ausbildungscamp erwartete und Samira hörte aufmerksam zu. Schlafen in Zweierstuben, Mahlzeiten, für die man nichts tun musste, nur lernen und trainieren. Lebten so auch Blessed People? Es schien ihr ein erster Schritt auf die helle Seite zu sein.

„Könntest du dir das vorstellen?“, fragte der Mann.

„Das hört sich gut an. Aber ich müsste fort von hier?“

„Ja. Du darfst Tante und Onkel natürlich hin und wieder besuchen.“

„Wie oft?“

Der Mann blieb vage. „Wenn du Zeit hast. Zunächst müsste ich aber noch ein paar Dinge über dich wissen.“

„Ja?“

„Du weißt, dass die Blessed People deine Mutter getötet haben?“

„Tante Rabea hat es mir gesagt.“

„Wie denkst du darüber?“

Samira war verwirrt. „Wie, denken …?“

„Hasst du die Blessed People dafür?“

„Ich hasse die, die Mama das angetan haben. Und mir.“

„Würdest du dich an ihnen rächen, wenn du die Gelegenheit dazu erhieltest?“

Rächen? Was sollte das heißen? Wie sollte sich ein Mädchen in ihrem Alter an Leuten mit Pistolen rächen?

„Das kann ich doch nicht.“

„Natürlich kannst du das. Nicht, indem du zurückschießt. Du könntest beispielsweise dabei helfen, ihnen auch etwas wegzunehmen.“

„Wie sollte das gehen?“

„Das lernst du bei uns“, sagte der Mann. „Also, würdest du?“

Samira erhielt eine erste Ahnung davon, was der Untergrund von seinen Leuten verlangte. Sie fand den Gedanken plötzlich verlockend, die Ohnmacht, in der sie sich bislang geglaubt hatte, zu durchbrechen. Sie würde nicht zögern, es den Schuldigen am Tod ihrer Mutter heimzuzahlen.

„Ganz bestimmt würde ich das“, antwortete sie.

Drei Wochen später holte sie der Mann ab.

Mit einem Klops im Hals verabschiedete sich Samira von Rabea und Robin. Dann folgte sie dem Mann durch die verwinkelten Pfade des Slums. Gepäck hatte sie keines dabei. „Alles was du brauchst, erhältst du von uns“, hatte ihr der Mann versichert.

Auf diese Weise wurde Samira zu einer Rekrutin des Untergrunds.

Karl

Guten Morgen Milord. Sie haben darum gebeten, um fünf Uhr dreißig geweckt zu werden!“

Die Stimme des Hauscomputers erreichte bereits eine mittlere Lautstärke, als er erwachte. Das hieß, dreimal hatte der Computer bislang versucht, ihn zu wecken. Das hieß außerdem: Nicht mehr im Bett umdrehen, sondern einmal die Augen reiben und aufrappeln.

Karl war nicht unbedingt ein Frühaufsteher, aber der heutige Tag hielt ein ziemliches Arbeitspensum für ihn bereit. Er fügte sich willig ins Unvermeidliche. Disziplin gehörte zu den Tugenden, die er am meisten schätzte. Entsprechend hohe Maßstäbe legte er an sich selbst an. Als Chef des Ideologiestabs im Blessed Island Ruhr hatte er nun einmal mehr zu leisten, als das Gros der Blessed People. Sein Job forderte Einsatz und er war bereit, zu liefern. Dadurch hatte er mittlerweile viel erreicht, denn mit Ende dreißig schon Leiter der wichtigsten Behörde eines Blessed Island zu sein, mit guten Aussichten, demnächst den Blessed Mayor, den politischen Führer, abzulösen − das war schon eine ungewöhnlich steile Karriere, endete doch ein normales Berufsleben erst mit dem fünfundsiebzigsten Lebensjahr.

Karl ging ins Badezimmer und stellte sich unter die Dusche. Beim Betreten der Nasszelle orderte er „neununddreißig“ und sofort setzte von allen Seiten ein Schwall wohlig warmen Wassers ein. Seine Frau Hannah mochte diesen Temperaturbereich nicht. Sie bevorzugte drei Grad weniger. Aber sie hasste kaltes Wasser und Karl wurde erst richtig frisch, wenn er nach der Warmphase, so wie jetzt, „zehn“ forderte.

Nach dem Duschen trocknete er sich ab, putzte die Zähne, rasierte sich und ging anschließend nackt die futuristisch geschwungene Holztreppe in die Küche hinab, um sein Frühstück zu organisieren. Das hätte er auch vom Badezimmer aus per Hauscomputer erledigen können. Aber die Atmosphäre einer Küche brachte ihn eher auf den Appetit.

Die Villa, die Karl mit Frau und Kind bewohnte, hatten ihm seine Eltern überschrieben, als sie vom Blessed Island Ruhr ins Blessed Island Aare nahe den Alpen umgezogen waren. Sein Vater hatte dort mit vierundsechzig Jahren einen Posten im Vorstand eines international operierenden Explorationsunternehmens übernommen. Im Gegensatz zu seinem Sohn hatte er eine Karriere in der Wirtschaft vorgezogen.

Das Haus lag mit weiteren ähnlichen Stils in einer Allee, und war eines der typischen Anwesen, wie sie noch während der Aufbauphase in der dunklen Zeit entstanden waren. Auf dem Territorium des historischen Deutschlands existierten mehrere solcher Areale. Es hatte sich weltweit eingebürgert, sie nach Flüssen zu benennen, wie auf deutschem Gebiet etwa das Blessed Island Isar oder das Blessed Island Spree. Karls Heimat erstreckte sich über die Höhen beidseits der Ruhr, die bei der Taufe Pate gestanden hatte.

Zu Zeiten seiner Entstehung hatte es sich als schwierig herausgestellt, ein Stück von der für ein existenzfähiges Blessed Island erforderlichen Größe aus dem dicht besiedelten Ruhrgebiet herauszuschneiden. Bis man auf politischer Ebene die Idee kreiert hatte, die Pumpen abzustellen, die den Anstieg des Grundwassers verhinderten. Schon lange vor der dunklen Zeit hatte der intensiv betriebene Bergbau im Revier dazu geführt, dass es bis zu zwanzig Meter abgesunken war. Ein gutes Stück des Kern-Ruhrgebiets war im Wasser versunken, nachdem es nicht mehr abgepumpt worden war. Nun lag dort, wo Millionen Menschen gewohnt hatten, der Kohlesee.

Die bessergestellten Schichten hatten traditionell immer schon in den Bezirken entlang der zumeist südlich der Städte verlaufenden Ruhr gewohnt. Durch die Aussicht, irgendwann mit nassen Füßen zu erwachen, waren die Menschen in Scharen aus den vom Absaufen bedrohten Vierteln fortgezogen. Das war natürlich nicht lautlos vonstattengegangen. Monatelang hatten zuweilen kriegsähnliche Zustände geherrscht. Am Ende hatten sich die Betroffenen der massiv eingreifenden Staatsmacht ergeben müssen.

In den meisten Fällen hatten es sich die Vertriebenen nicht leisten können, in die höher gelegenen Stadtteile links und rechts des Ruhrtals umzuziehen. Dort ansiedeln durfte sich ohnehin nur, wer eines der Grundstücke erwarb und Nachweise zweier voneinander unabhängigen Kreditinstitute erbrachte, dass er den Bau eines Hauses in den vorgegebenen Dimensionen finanzieren und zusätzlich eine Infrastrukturabgabe leisten konnte. Diejenigen, die in den bevorzugten Lagen Eigentum besaßen, hatten sich unter den gleichen Bedingungen neu um das Recht zur Ansiedlung bewerben müssen. Wer sie nicht erfüllte, war in letzter Konsequenz mit Gewalt vertrieben worden.

Die Kaufpreise für Immobilien waren durch die horrende Nachfrage natürlich sprunghaft gestiegen. Verschärfend kam hinzu, dass der Meeresspiegel infolge des ungebremsten Klimawandels, und dem damit einhergehenden Abschmelzen des kompletten Eispanzers der polaren Zonen, unablässig anstieg. So waren die tiefer gelegenen Landstriche ebenfalls unbewohnbar geworden. Plötzlich mischten Hamburger und Bremer, die es sich leisten konnten, auf dem Immobilienmarkt im Ruhrgebiet mit. So entstand ein regelrechter Speckgürtel auf den Höhen beidseits des Flusses, erschwinglich nur für die wirklich Betuchten.

Als alle Widerstände gebrochen waren, hatte sich die Politik damit gebrüstet, dass sich die Umsiedlung ins Gebiet des geplanten Blessed Island nach rein marktwirtschaftlichen Prinzipien vollzogen hätte. Selbst Karl, linientreu bis ins Mark, musste sich in kritischen Stunden eingestehen, dass dies wie Hohn in den Ohren derjenigen geklungen haben musste, die nicht ins Paradies eingezogen waren.

Im Zuge des Umbaus waren neben den alt eingesessenen Wohnvierteln, die mittlerweile zu großen Teilen dem Abrissbagger zum Opfer gefallen waren, viele neue Siedlungen entstanden. Die Infrastruktur wurde den veränderten Klimabedingungen angepasst, etwa durch eine üppig dimensionierte Kanalisation, die in der Lage war, den oft sintflutartigen Starkregen aufzunehmen. Riesige unterirdische Zisternen speicherten das Wasser zur späteren Verwendung, denn genauso konnte wochenlang Dürre herrschen bei Temperaturen, die nicht selten über vierzig Grad anstiegen. Es gab kein Haus, das nicht klimatisiert war. Draußen milderten diese Hitze Beschattungssysteme, die alle Bordsteine überspannten.