5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Verlieb dich nicht in den heißen Cop mit dem dunklen Geheimnis... London: Als Kate in ihrer Galerie eine Leiche entdeckt, tritt kurz darauf Detective Henry Price in ihr Leben – kühl, dominant und schrecklich attraktiv. Zwischen ihnen entsteht sofort eine unwiderstehliche Anziehung, doch Henry spielt ein eigenes Spiel. Je mehr Kate sich auf ihn einlässt, desto gefährlicher wird ihr Leben. Während die Bande ‘Snakebite’ Jagd auf Kate macht, zerbrechen Vertrauen und Sicherheit gleichermaßen. Auf der Flucht vor Gewalt, Stalking und ihren eigenen Gefühlen versucht sie, Henry auf Abstand zu halten und zugleich die Dämonen aus alten Zeiten zu bekämpfen. Als vertraute Feinde zurückkehren und neue Gefahren drohen, wird klar: Sie fiel zuerst. Aber er fiel härter. Eine spannungsgeladene Romantic-Suspense-Dilogie über verbotene Nähe, dunkle Geheimnisse und die Frage, wie viel Liebe man riskieren kann, wenn alles auf dem Spiel steht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

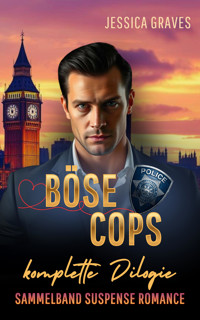

Böse Cops Sammelbanddie komplette DilogieJessica Graves

Impressum

Deutschsprachige Erstausgabe Januar 2026

Copyright © 2026 Jessica Graves

Jessica Graves

c/o WirFinden.Es

Naß und Hellie GbR

Kirchgasse 19

65817 Eppstein

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische und sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, wozu auch die Verbreitung über »Tauschbörsen« zählt.

Buchsatz: Jessica Graves unter Verwendung von Bildern von Shutterstock.com - 1843693207 und 681002518

Cover: Jessica Graves unter Verwendung von Canva und Leonardo

1. Auflage

Inhaltsverzeichnis

Böse Cops Sammelband die komplette Dilogie Jessica Graves

Böse Cops küsst man nicht

Herbstblut

Distanz on the Rocks

Gefühlscocktail

Der Mantel

Ein Herbst wie gemalt

Schlaflos in einer Sternennacht

Blutrote Rosen

Heimlich

Besten Freunden gibt man sein Smartphone

Ministry of Music

Verkatert

Sahnetorte und Batman

Das blutrote Kleid

Vermeidungstaktik

Blutige Diamanten

Bücherliebe

Die unergründlichen Wege des Detective Henry Price

Sandwiches

Ritter in strahlender Rüstung

Zerfall

Angst im Nacken

Blut und Küsse

Der Masterplan

Verrat

Whiskywut

Komplizin

Ein Unglück kommt selten allein

(Un)erwünschter Besuch

Herzzerrissen

Epilog

Böse Cops liebt man nicht

Schottenröcke und Schneeglöckchen

Der Gerichtstermin

Eine Begegnung wie kalter Kaffee

Schlangenbiss

Frühling in der Großstadt

Neue Ufer

Hochzeitsglocken

Endgegner

Gewitterstimmung

Auf alles gefasst

Das Richtige

Von Bienen und Blumen

Eine gute und eine schlechte Nachricht

Es ist ein Kampf

Hände an scharfer Munition

Zusammen

Schuss um Schuss

WG-Romantik

Der Mann mit den Eisaugen

Eine Fahrt mit Umwegen

Vom Erdboden verschwunden

Eisige Teegesellschaft

Blutsverwandt

Hallo, Detective

Schrecken ohne Ende

Befreiungsschlag

Gefrierbrand

Letzter Abschied

Vom Leben und Sterben

Epilog

Danksagung

Jessica Graves

Noch mehr Bücher

Inhaltswarnung

Die ‚Böse Cops‘Dilogie handelt nicht nur von Liebe, auch von kriminellen Machenschaften und schlechten Erfahrungen im Leben.

Folgend Themen werden dabei aufgegriffen:

• Mord, Sichtung eines Leichnams

• Körperliche Gewalt, Waffengewalt – auch gegenüber Tieren

• Toxisches Verhalten, Gaslighting, Manipulation

• Angststörung mit einhergehenden Panikattacken

Achte beim Lesen auf dich und deine mentale Gesundheit.

Böse Cops küsst man nicht

Herbstblut

Das Laub der Bäume färbte sich bereits orange, die Sonne hing tief am Himmel. Ein herbstlicher Wind kam auf, der auch vor dem hektischen Londoner Alltag keinen Halt machte.

Ich sprang am Covent Garden aus der U-Bahn und stieg die Stufen zur Straße hinauf. Dort angekommen hielt ich die Nase in den würzig duftenden Wind. Ich liebte den Herbst. Ein warmes Glimmen des Sommers schwang darin mit, das sanft wärmte.

Mein Blick wanderte über die Straßen, die von bunten Blättern gesäumt waren. Um mich herum herrschte der rege Trubel eines gewöhnlichen Montagmorgens, doch das brachte mich nicht aus der Fassung. Ich war die Hektik dieser Stadt gewohnt.

In mich hineinlächelnd ging ich auf die Galerie zu und nahm dabei jeden Sonnenstrahl mit, der meinen Weg erhellte. Ich wollte die Woche mit einer guten Portion Dopamin beginnen.

Als ein frischer Wind aufkam, der mir das Haar zerzauste, zog ich den kuschligen roten Schal enger um meinen Hals und überquerte die Straße.

In gewohnter Manier schloss ich den Haupteingang auf und machte mich daran, die Galerie für die Kundschaft herzurichten. Sie war ein modernes Gebäude, das vor allem aus Glas und Beton bestand und durch das die Morgensonne jetzt angenehm schien. Lichtdurchflutete Räume, hohe Decken und vom Eingang konnte ich durch die Glaswände in die erste und zweite Etage sehen, die zusammen emporenhaft in den großen Eingangsbereich ragten. Ich war eine der Assistentinnen, die für Ordnung sorgten, am Empfang saßen und Kontakt zum Kunden hielten, bevor unser Galerist das Verkaufsgespräch beginnen würde. Nach der Vernissage am Wochenende waren einige Bilder verkauft worden. Nun hob ich die Stücke von der Wand und füllte die Plätze mit den Nachfolgern auf.

Ich nahm Gemälde um Gemälde aus dem Lager und hängte sie an die vorgesehenen Stellen, während meine Kollegin Sandy hereinkam. Heute wurde ihr dunkelrot gefärbtes Haar von einem quietschgelben Haarreif aus ihrer Stirn gehalten. Er passte zum weiten, sonnengelben Flattertop, mit dem sie ihre Rundungen kaschierte. Sie sah aus wie ein personifiziertes Erntedankfest und verstärkte mit ihrem mütterlichen Lächeln augenblicklich das Gefühl in meiner Brust, an einem gemütlichen Lagerfeuer zu sitzen.

Der Eindruck währte nicht lange, denn fünf Minuten später fegte hinter ihr Mrs. Black wie der erste Winterwind herein, zügig und mit verkniffener Miene. Ihr schicker Hosenanzug saß tadellos, das kurze silberne Haar war streng zurückgekämmt.

»Guten Morgen, Kate«, grüßte sie mich mit kühler Freundlichkeit. »Guten Morgen, Sandy.«

Während wir den Gruß höflich erwiderten, schritt sie an uns vorbei und ich nahm die sanfte Note ihres schweren Parfüms wahr.

*

Es waren keine zehn Minuten vergangen, Sandy half mir gerade beim Auffüllen der leeren Plätze und war dafür in die zweite Etage gestiegen, da hörte ich sie so markerschütternd schreien, dass mir das Blut in den Adern gefror.

Ich erstarrte.

Dann tat mein Herz einen kräftigen Schlag, als wollte es den Startschuss setzen – und ich rannte los.

Auf den flachen Absätzen nahm ich die Treppe, während ich mir die schlimmsten Horrorszenarien ausmalte. Dass Sandy gestürzt und dabei in eine Skulptur gefallen war, die sie erdolcht hatte. Dass ein großes Gemälde auf ihr gelandet war und sie unter sich begraben hatte.

Während ich die vielen Stufen nahm, verfluchte ich einerseits meine schicken Schuhe, andererseits war ich stolz auf meine Fitness. Die Stunden im Fitnesscenter zahlten sich aus.

Trotzdem war ich außer Atem, als ich oben ankam. Und in einem Keuchen verlor ich noch den Rest Luft, denn das, was ich sah, war schrecklicher als alles, was ich mir ausgemalt hatte.

Am Ende des Ganges hing ein Mann von der Decke. Tot. Sein Kopf stand grotesk ab, wie er in der Schlaufe des Seils baumelte, das dort befestigt war, wo zuvor eins unserer Ausstellungsstücke gehangen hatte.

Mir wurde schwindelig. Am Rande meines Sichtfelds, wo es bedrohlich pulsierte, sah ich ein gelbes Leuchten, das Sandy sein musste. Sie hatte sich gegen die Wand gedrückt, unfähig, den Blick abzuwenden.

Als mir ein süßlicher Verwesungsgeruch in die Nase stieg und mein Magen augenblicklich rebellierte, wurden meine Knie weich. Haltsuchend krallte ich mich ans Glasgeländer. Die Aussicht, hier zusammenzubrechen, triggerte endlich den Fluchtreflex. Ohne nachzudenken, griff ich Sandys Unterarm und zog sie entschieden mit mir.

Während wir die Treppen hinunter stolperten, rauschte mir das Blut in den Ohren. Mein Herz schlug so schnell und meine Atmung ging so flach, dass meine Fingerspitzen zu kribbeln anfingen. Den Blick auf die Stufen gerichtet, sah ich vorm inneren Auge nur den Mann, der dort oben hing. Der Tod, der mir eisig in den feuchten Nacken hauchte. Ich erschauderte.

Vollkommen verkrampft und zitternd kam ich unten an. Neben mir war Sandy heftig am Schnaufen, die Hand auf ihr wogendes Dekolleté gepresst und kreidebleich im Gesicht. So musste ich auch aussehen. Während wir uns anstarrten, schwang die breite Eingangstür auf.

»Was ist denn mit euch los?«

Ich erkannte Fynns Stimme, doch ich wandte mich nicht zu unserem Galeristen um. Stattdessen ging ich wie ferngesteuert zum Telefon am Empfangstresen und wählte den Notruf. Etwas anderes fiel mir nicht ein. Der Mann war tot, da konnte der Notarzt nicht mehr viel tun, aber ich sah die Welt nur noch in einem Tunnel und die Notrufnummer war das Einzige, was in meinen gelähmten Verstand durchdrang.

Als jemand abhob, schilderte ich den Umstand so weggetreten, dass ich schon ein paar Sekunden später nicht mehr wusste, was ich dem geduldigen Herrn gerade erzählt hatte. Dann legte ich auf und sah meine Kollegen an.

Sandy brach schluchzend in Tränen aus. Und Fynns braune Augen hatten sich geweitet, während er mir zugehört hatte. Er zog seinen Mantel gar nicht erst aus, sondern zückte Taschentücher und reichte sie an Sandy weiter.

Das Wissen, dass ein Toter ein paar Meter über unseren Köpfen hing, blockierte mein Denken. Mir fiel nicht ein, was ich sagen konnte. Oder tun. Irgendetwas musste ich tun. Ich konnte hier doch nicht so untätig herumstehen!

»Ich mach uns einen Tee«, nuschelte ich, wandte mich um und ging in Richtung der kleinen Mitarbeiterküche. Dort brühte ich paralysiert eine große Kanne auf. Während der Tee zog, starrte ich an die cremefarbenen Kacheln über der Mikrowelle.

Von vorn hörte ich Mrs. Blacks Stimme. Dann wieder Sandy. Und schließlich wurde das Stimmengewirr lauter und ich ahnte, dass die Rettungskräfte eingetroffen waren.

Abwesend legte ich eine Hand auf meinen Bauch. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Kilo Wackersteine verschlungen. Es wollte mich tiefer ziehen.

Mit einem zittrigen Durchatmen stützte ich mich auf der Anrichte ab und versuchte, mich zusammenzureißen. Ich hatte noch nie einen toten Menschen gesehen. Oder gerochen … Bei der Erinnerung daran hob sich mein Magen und die Kehle krampfte. Eilig drückte ich eine Hand auf meinen Mund. Ich spähte zur Spüle hin. Lieber wollte ich das Frühstück drin behalten. Der Angstschweiß auf der Haut und wie sich die Härchen auf meinem Nacken und den Armen aufgestellt hatten, war schon anstrengend genug.

Bemüht rezitierte ich im Geist Mantras, die mir sonst durch Krisenzeiten halfen: ›Es betrifft mich nicht selbst. Diese Situation wird vorüber gehen. Atmen.‹

Die Phrasen fühlten sich leer an und konnten mir keinen festen Boden unter den Füßen bauen. Nach wie vor kam ich mir vor, als würde ich fallen.

Der rationale Teil meines Verstandes brachte ein, dass sich nichts ändern würde, nur weil ich mich in der Küche versteckte. Also stellte ich die Kanne und Tassen auf ein Tablett und trug es wieder in den Eingangsbereich.

Der hatte sich inzwischen verändert. Während ich den Tee auf dem Empfangstresen abstellte, beobachtete ich die Sanitäter dabei, wie sie mit einer Trage die Stufen nach oben erklommen. Ihr großer Rettungswagen stand direkt vor der Tür. Daneben waren einige Polizeiautos. Die Beamten hatten sich aufgeteilt. Eine Handvoll war bei Sandy, Fynn und Mrs. Black, die anderen folgten den Sanitätern.

Auf der Suche nach irgendeiner Form von Beruhigung ging ich auf meine Kollegen zu. Sie wurden befragt. Sobald ich dazustieß, stellte man auch mir einige Fragen.

Ich war als Erste in der Galerie gewesen. Kein Wunder, dass sie sich darauf versteiften. Man wollte wissen, ob ich Details bemerkt hätte. Anzeichen, markante Veränderungen. Vielleicht ein offenes Fenster im Lager oder bei den Toiletten.

Ich verneinte. Beim Eintreten war ich ganz in Gedanken gewesen. »Wir hatten am Freitagabend eine Vernissage«, sagte ich nur immer wieder. »Es sah hier danach eh alles anders aus als sonst.«

Schließlich ließen die Polizisten von mir ab.

Es vergingen quälend lange Augenblicke des Wartens, in denen die Spurensicherung eintraf und man den Leichnam forttrug. Sandy, Fynn und ich standen beim Empfang, tranken schweigend Tee und beobachteten geistesabwesend, was um uns herum geschah.

Weitere Beamte traten ein. Sie sahen höherrangig aus. Ich verstand nicht, warum so viel Aufhebens um den Toten gemacht wurde. Klassischer Selbstmord, was gab es da zu ermitteln?

Ich schüttelte mich, als mir ein eiskalter Schauer über den Rücken wanderte. Der schreckliche Anblick hatte sich in meine Netzhaut gebrannt. Ich wollte davor fliehen, doch wohin? An nichts anderes konnte ich denken als an dieses Bild. Völlig neben mir stehend trank ich mechanisch meinen Tee und starrte zur Mrs. Black, die gefasst und ruhig mit einem der Polizisten sprach. Wie sie bei all dem so konzentriert bleiben konnte, war mir ein Rätsel.

Ein paar Minuten später bat man uns in den kleinen Meetingraum, der sonst für Treffen mit Künstlern oder Kunstsammlern reserviert war. Der einzige Raum, in dem ein halbes Dutzend Leute Platz fand.

Wir setzten uns den drei hochrangigen Beamten gegenüber, die uns mit einer Mischung aus konzentrierter Verbissenheit und verständnisvoller Rücksichtnahme ansahen.

Der Mann in der Mitte ergriff das Wort. Seine Stimme war überraschend angenehm. Rau und tief wie das sanfte Brummen eines anschmiegsamen Bären. Ich hob den Blick, den ich bis eben auf die Tischplatte geheftet hatte, und sah zum ersten Mal einen der Fremden direkt an. Ich schätzte ihn auf Mitte dreißig. Sein attraktives Gesicht zierten die ersten feinen Linien, die durch das Zusammenziehen seiner dichten Augenbrauen noch verstärkt wurden. Das schwarze Haar trug er zurückgekämmt, doch an den Seiten war es ganz kurz und hatte bereits ein paar silbrige Sprenkel.

Was meinen Atem aber stocken ließ, waren seine Augen. Sie waren von einem dunklen, intensiven Braun und als sie jetzt auf meine trafen, setzte mein Herz aus. In dem Meer an Bestürzung, Betroffenheit und Angst des heutigen Tages sah ich in seinem Blick einen Anker, einen Beschützer, eine liebevolle Umarmung. Mühsam gezügelte Wärme, versteckt hinter einer Maske aus kühler Beherrschung. Es zog mich plötzlich unnachgiebig zu ihm hin – und machte es mir selbst dann unmöglich, seinen Worten weiter zu folgen, als er schon wieder fortsah.

Am Rande hörte ich ihn Dinge sagen wie ›kein Abschiedsbrief‹, ›untypisch‹, ›kein erkennbares Motiv‹ und ›Verdacht, dass … Gewaltverbrechen.‹

Was er sagte, kümmerte mich nicht. Stattdessen sehnte ich mich danach, mich in seiner tiefen Stimme zu verlieren. Mich zu verstecken vor dem Grauen, das mich ereilt hatte.

Erst als seine Augen die meinen wieder fanden und er eine seiner Brauen hob, begriff ich, dass ich gestarrt hatte. Eilig senkte ich den Blick, während meine eiskalten Wangen neue Wärme bekamen. Verwirrt blinzelte ich zur Tischplatte hinunter. Die Gefühlsachterbahn, in die mich sein Anblick geworfen hatte, half nicht dabei, das innere Gleichgewicht wiederzufinden, im Gegenteil. Sie fügte nur weitere Empfindungen hinzu, die ich nicht zu deuten wusste.

Verstohlen spähte ich wieder zu ihm hin, doch diesmal machte ich nicht den Fehler, in seine Augen zu sehen. Stattdessen betrachtete ich die Statur des Mannes. Sein teuer aussehender Anzug spannte sich über die breiten Schultern und die offensichtlich muskulöse Brust. Es rief in mir den Drang wach, mich in seine Arme zu werfen. Dazu kam eine feine Duftnote Earl Grey und Aftershave.

Mich auf diese Person zu konzentrieren, war wie selbstauferlegte Therapie: aufwühlend aber auch überraschend erdend. Ich konnte freier atmen. Vielleicht weil ich mich durch seine bloße Anwesenheit bereits aufgefangen fühlte.

Als es um mich herum plötzlich still wurde, riss ich den Blick vom aufgestellten Kragen des anthrazitgrauen Mantels los, der sich im scharfen Kontrast zur weißen Haut an seinen Hals schmiegte, und schaute auf. Peinlich berührt bemerkte ich, dass mich alle ansahen. Hatte ich irgendwas nicht mitbekommen?

Mein Gegenüber neigte den Kopf zur Seite. In seinen Augen flammte gezügelte Ungeduld auf. »Miss Davids?«

Ich blinzelte. »J-Ja?« Errötend räusperte ich mich, weil mein Hals ganz ausgetrocknet war.

»Ist Ihnen heute Morgen aufgefallen, dass etwas fehlt?« Er klang, als hätte er die Frage eben schon gestellt.

Verwirrt hielt ich seinen Blick.

Ein nachsichtiges Lächeln umspielte seine Lippen. Es wirkte falsch.

Dass ich nicht sofort wusste, worum es ging, steigerte das Gefühl von Peinlichkeit. »Was meinen Sie?«, fragte ich atemlos.

»Wie ich gerade erklärte ...« Er verschränkte die langen Finger vor sich auf dem Tisch, ehe er mit dieser tiefen Stimme fortfuhr, mein Trommelfell zu streicheln. »… liegt die Vermutung nahe, dass es Mord war. Ich halte es für möglich, dass bei der Gelegenheit einige der Kunstwerke entwendet wurden. Ist Ihnen aufgefallen, dass etwas fehlt?« Jetzt klang er deutlich ungeduldiger.

Sprachlos sah ich ihn an.

Mit einem Hauch Starrköpfigkeit in der Stimme antwortete ich: »Ich habe es Ihren Leuten vorhin schon erklärt. Wir hatten eine Vernissage am Wochenende. Viele Gemälde wurden verkauft. Natürlich sind die Plätze leer.«

»Und ich habe Ihnen erläutert, dass das Kalkül gewesen sein könnte«, erwiderte er spitz, lehnte sich vor, stützte die Unterarme hoch und legte das Kinn auf die ineinander verschränkten Finger. Sein Blick durchbohrte mich.

Unruhig rutschte ich auf meinem Stuhl herum.

»Ein Gemälde zu entwenden, wenn bereits andere fehlen, ist eine gut genutzte Gelegenheit«, fuhr er fort, in einem Ton, als sei ich begriffsstutzig. »Der Diebstahl würde nicht so schnell auffallen.«

Ich erwiderte darauf nichts. Nach seinen Worten fühlte ich mich klein und unbedeutend. Das war unangenehm.

Sein Blick ruhte noch eine ganze Weile auf mir, ehe er mich davon befreite, sich zurücklehnte und die Arme vor der Brust verschränkte. »Sie sollten es besser nachprüfen«, wies er uns an und seine Augen wanderten über uns.

Links und rechts von mir nickten meine Kollegen eifrig, doch ich hielt stur den Kopf gesenkt, während in mir Entrüstung aufkam, befeuert von den ohnehin schon wunden Nerven. Was fiel ihm ein, so mit uns zu reden? Seine Zurechtweisung und wie er uns mit einem hochmütigen Wedeln seiner Hand entließ, erlösten mich so schnell aus meinen Träumereien wie ein Eimer Eiswasser. Nur weil er solche Dinge täglich sah, hatte er noch lange nicht das Recht, uns so herumzukommandieren! Was erlaubte er sich eigentlich?

Das gute Aussehen war nur eine Fassade. Sein kompetentes Auftreten, das mir Respekt einflößte, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er offensichtlich unsensibel, kühl und arrogant war.

Diese Feststellung klärte meinen Kopf. Eilig erhob ich mich und folgte Sandy, Fynn und Mrs. Black aus dem Raum, bevor ich meinen Gefühlen noch in diesem unpassenden Zeitpunkt Ausdruck verleihen konnte.

Stattdessen sagte ich mir, dass mich das morgendliche Grauen ein bisschen dünnhäutig gemacht hatte und ich meine Entrüstung nicht allzu ernst nehmen durfte, und setzte mich vor den Computer. Dort rief ich die Verkäufe der Vernissage auf. Die Liste druckte ich aus und ging mit Sandy und Fynn durch die Galerie. Wir prüften nach, dass die anderen Kunstwerke noch da waren. Der Prozess wurde davon erschwert, dass wir heute Morgen schon begonnen hatten, leere Plätze mit neuen Bildern aufzufüllen.

»‘N bissl gruselig, der Kerl, wa?«, raunte mir Sandy zu, als wir vor dem letzten freien Platz im ersten Stock standen. In den zweiten wagten wir uns nicht. Fynn hatte sich bereiterklärt, das zu übernehmen, nachdem die Sanitäter inzwischen längst das Opfer rausgetragen hatten.

Ich nickte. »Und sehr ernst.«

»Joah, musser sein, glaub‘ ich.« Sandy suchte den Namen des Gemäldes auf der Liste. »So als Super Detective Henry Price, Chief Intendent.«

»Detective Chief Superintendent«, korrigierte sie eine kühle Stimme.

Ich warf einen Blick über die Schulter.

Mrs. Black hob die dünnen schwarzen Augenbrauen. »Seid ihr so weit? Detective Price wartet.«

Wir waren so weit. Das Fazit waren drei fehlende Gemälde, die wir nicht verkauft hatten.

Nachdem wir uns wieder im Raum niedergelassen hatten, teilten die anderen dem Detective das Ergebnis mit. Ich schwieg mich lieber aus.

Dass Mr. Price so ein hohes Tier bei der Kriminalpolizei war, erklärte sein großspuriges Auftreten. Warum man ihn bei einem recht unauffälligen Mord hinzugezogen hatte, erschloss sich mir zwar nicht ganz, aber wer war ich, das zu beurteilen? Er hatte sicher gute Gründe, hier zu sein – denn er wirkte darüber auch nicht glücklich. Irgendwie war seine Miene verkniffen. Das war fast schon schade, wo er doch ein so attraktives Gesicht hatte. Als er mit den Zähnen knirschte, trat seine ausgeprägte Kieferkante deutlicher hervor.

Sein Blick traf auf meinen. Ich senkte den Kopf. Das Kribbeln kehrte in meine Wangen zurück – und wurde stärker, als ich seine Aufmerksamkeit auch noch auf mir spürte, als er Mrs. Black antwortete.

Inzwischen glühte mein Gesicht und das Kribbeln hatte sich bis in meine Brust ausgebreitet. Unter der Tischplatte knetete ich verstohlen die Hände im Schoß.

Zwar hielt ich ihn nach wie vor für arrogant und berechnend, doch das milderte seine Wirkung auf mich nicht. Seine Stimme, sein Duft, der den Raum erfüllte, und seine schiere Anwesenheit machten es mir schwer, der Unterhaltung zu folgen. Ich ärgerte mich darüber. Obwohl ich seinen Charakter nach dem ersten Eindruck für unleidlich und abgehoben hielt, zog er mich körperlich unwiderstehlich an. Das war nicht nur unpassend, es löste auch eine ordentliche Portion Entrüstung aus. Ja, ich war schon eine Weile Single, aber war ich deshalb so verzweifelt?

Als ich verstohlen den Kopf hob und bemerkte, dass er mich noch immer ansah, stockte mein Atem. Ja, anscheinend war ich so verzweifelt. Denn jetzt sah ich wieder diese Wärme in seinen Augen, in der ich etwas zu erkennen glaubte. Ein Versprechen auf eine Umarmung und weitere Zärtlichkeiten. Benebelt hielt ich den Blick. Ließ ihn ungehindert in mich eindringen. Ließ zu, dass er jede meiner Regungen genaustens registrierte. Mein flaches Luftholen und Blinzeln. Wie ich unwillkürlich auf meinem Stuhl herumrutschte. Ich fühlte mich nackt und verletzlich, wie ein Kaninchen im Käfig einer Schlange – ausgeliefert und zu betört, um zu fliehen. Das Herz schlug mir bis zum Hals.

Fahrig riss ich mich von dem Blick los und glaubte, aus den Augenwinkeln ein Schmunzeln zu sehen. Während ich auf die Tischplatte starrte, versuchte ich krampfhaft, mich auf die Worte meiner Chefin zu konzentrieren. Ich mühte mich, aus dem benebelten Zustand zu finden, in den mich seine Anwesenheit brachte. Das war nicht leicht, denn inzwischen schien der Raum mit seinem Duft getränkt zu sein. Oder war ich jetzt einfach so auf ihn eingeschossen, dass ich selbst die kleinste Note nicht ignorieren konnte?

Neben mir wurde es ruhig. Mrs. Black war verstummt.

Eine Weile herrschte vollkommene Stille im Raum.

Dann sagte Mr. Price: »Das habe ich vermutet.« Seine Stimme schien noch tiefer und rauer zu sein als zuvor. Ein dunkles Grollen, bei dem mir ein Schauer über den Rücken lief.

Endlich nahm er seinen Blick von mir.

Ich atmete auf.

»Der Mord war nicht das eigentliche Motiv. Er galt zur Vertuschung des Diebstahls. Wir werden den Fall weiterverfolgen.«

Er klang so ruhig und konzentriert. Bewundernswert, wenn ich daran dachte, dass ich mich gerade alles andere als ruhig oder konzentriert fühlte.

»Also dann …« Hörbar schob er seinen Stuhl zurück.

Ich spähte zu ihm auf. Mein Atem stockte, als ich bemerkte, dass er mich bereits wieder ins Auge gefasst hatte. Sein Blick wanderte über mein gerötetes Gesicht und tiefer. Bis zum Dekolleté, wo er die flache Atmung sicher ablesen konnte.

Ein amüsiertes Funkeln lag in seinen Augen, als fände er das erheiternd. Das versetzte mir einen entnervten Stich. Er sollte sich bloß nichts darauf einbilden! Meine Reaktion war rein körperlich. Was ich von seinem Charakter hielt, war eine ganz andere Sache.

Sobald er zur Tür ging, folgten ihm die übrigen Beamten. Auch Mrs. Black, Sandy und Fynn waren aufgestanden.

Ich schloss einen Moment die Augen, atmete tief durch und erhob mich schließlich tapfer. Höflich folgte ich der Gruppe.

»Die Spurensicherung wird einige Zeit brauchen«, sagte der Detective an Mrs. Black gewandt, als er sich am Haupteingang noch einmal umdrehte. »Die Galerie muss dafür geschlossen bleiben. Mindestens heute.« Seine Miene wurde einstudiert teilnahmsvoll. »Gehen Sie nach Hause. Nach so einem Tag sollten Sie sich ausruhen.«

Mrs. Black nickte langsam. »Wir danken Ihnen.«

Er erwiderte das Nicken. Sein Blick streifte mich beiläufig, dann drehte er sich um und stieg in seinen Wagen. Sein Team folgte.

Distanz on the Rocks

Müde und abgekämpft schloss ich die Wohnungstür. Mrs. Black hatte uns den Rest des Tages freigestellt. Es hatte ohnehin nichts zu tun gegeben. Solange die Spurensicherung da war, konnten wir nicht ordentlich arbeiten. Daran, Kunden reinzulassen, war im Augenblick noch weniger zu denken.

Mit einem leidenden Seufzen ließ ich mich aufs Sofa fallen und schloss die Augen. Was für ein Tag. Ich hörte leise Pfoten über den gefliesten Boden tapsen, die neben dem Sofa innehielten. Mit einem Satz landete etwas Schweres auf meinem Schoss. Es grub die Krallen in meine Jeans.

»Aua!« beschwerte ich mich und öffnete die Augen. »Hi, Ginger.« Schmunzelnd strich ich dem orangerot getigerten Kater übers weiche Fell.

»Er heißt Hannibal.«, korrigierte eine genervte Stimme ganz in der Nähe.

»Ja ja.« Ich kraulte Ginger hinter den Ohren. Niemals würde ich aufhören, ihn so zu nennen. Der Name gefiel mir viel besser. Wer nannte denn sein Haustier Hannibal?

Der Kater schmiegte sich in meine Handfläche. Es besserte meine Laune ein wenig.

Ich hörte schwere Schritte und dann das Geräusch von nachgebendem Polster. Widerwillig drehte ich den Kopf zum Sessel, wo Ryan saß, mein Vermieter und Mitbewohner.

Seine kleine, untersetzte Gestalt erinnerte mich stets an einen knuddeligen Teddybären. Der Bart, den er sich seit neustem stehen ließ, half nicht dabei, diesen Eindruck zu schmälern. Wie alt er war, wusste ich nicht mit Sicherheit, aber ich wusste, dass er verbissen jeden Monat seinen Ansatz färbte, weil er Angst vor grauen Haaren hatte. Diese Eitelkeit war beinahe sein Markenzeichen. Sie beschränkte sich nicht nur auf sein Gesicht, sondern weitete sich auch auf seine Kleidungsfrage aus. Er war stets passend gekleidet, mit übertrieben aufeinander angepassten Kleidungsstücken. Anders als den meisten Menschen wäre es ihm nie in den Sinn gekommen, eine Jogginghose zu etwas anderem als zum Sport zu tragen.

Mit offenkundigem Mitleid im Blick erfasste er die Situation. »Süße, du siehst furchtbar aus.« Er gab Ginger ein Zeichen, zu ihm zu kommen. Natürlich ignorierte ihn der Kater. Er ließ sich lieber weiter von mir streicheln.

»Danke«, erwiderte ich matt und schloss erneut die Augen. Ginger legte sich auf meine Brust und schnurrte, während er den Kopf an meinem Hals rieb.

»Wieso bist du schon zu Hause?«

»Wir haben früher geschlossen.« Über die Details wollte ich lieber nicht reden.

»Sowas kommt vor?«, fragte Ryan überrascht. »Ich dachte nicht, dass Mrs. Black zu etwas wie Menschlichkeit in der Lage ist.«

Meine Chefin führte die Galerie mit eiserner Hand und klarer Struktur. Sandy nannte sie deshalb gern ›die zweite Thatcher‹ und blickte sich dann hastig um, um zu schauen, dass sie sie nicht gehört hatte. Dadurch, dass Mrs. Black strenge Linien vorgab, war die Galerie bei Kunstliebhabern bekannt und beliebt, aber geschenkte Freistunden hatten die Mitarbeiter nicht zu erwarten. Natürlich würde auch der Tag heute von den angesammelten Überstunden abgezogen werden.

»Wann fängst du an?«, wollte ich wissen, um das Thema zu wechseln. Ryan war Koch in einem bekannten Sternerestaurant und auf dem besten Weg, sich ganz an die Spitze zu arbeiten.

»Gegen sechs.« Er spähte zur Uhr, die kurz nach zwei zeigte. Sein Blick kehrte zu mir zurück. »Sweetheart, bist du sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist?« Ryan kam zu mir und hob Ginger von mir herunter. Er zog den Kater an seine Brust, von wo aus sich dieser fauchend freikratzte und zu Boden sprang. Mit einem Fluchen ließ ihn Ryan ziehen, ehe er sich die langen Striemen an seinen Unterarmen besah.

»Es liegt daran, dass du ihn Hannibal nennst«, sagte ich mit einem schwachen Grinsen. »Da wäre ich auch angepisst.«

Ryan schnaubte. »Lenk ruhig vom Thema ab.« Er stupste mit dem Zeigefinger gegen meine Schläfe. »Aber du siehst trotzdem aus, als hättest du einen Geist gesehen. Was ist los? Hat dich die alte Hexe beurlaubt, weil du Mist gebaut hast?«

»Nein«, murrte ich, kniff die Augen zusammen und schob den Finger weg. Ich wollte nicht darüber reden. Aber Ryan würde nicht lockerlassen, das wusste ich inzwischen. »Kein Geist. Eher ein Toter.«

Als ich zu ihm hochsah, starrte mich Ryan an, als sei er sich nicht sicher, ob ich einen Scherz machte.

Also atmete ich tief durch und erzählte ihm alles. Wie ich zur Arbeit gegangen war. Wie Sandy geschrien hatte. Der ganze Trubel, der gefolgt war.

Die irritierenden Details über die Wirkung des Mannes, der die Untersuchung geleitet hatte, ließ ich tunlichst aus. Der Tag war auch so nervenaufreibend genug gewesen.

»Gute Güte«, hauchte Ryan und sank zurück in den Sessel. »Kein Wunder, dass du so fertig aussiehst. Du solltest irgendetwas Schönes machen, um dich abzulenken.«

Ich lachte freudlos auf. »Und was? Soll ich mir Liebesfilme ansehen, um eine Portion Glitzer auf diesen Tag zu streuen?«

Mitfühlend schüttelte Ryan den Kopf. »Du darfst dich nicht so sehr drauf konzentrieren.«

Ich schwieg. Wenn ich mich nicht darauf konzentrierte, wanderten meine Gedanken zu ihm. Das war mit ziemlicher Sicherheit nicht besser. Mit welchem Blick er mich angesehen hatte, jagte mir abermals einen Schauer über den Rücken.

»Hey«, erlöste mich Ryan sanft aus den Erinnerungen. »Mein Restaurant hat doch jetzt diesen separaten Barbereich. Komm vorbei und sieh es dir an. Ich könnte dafür sorgen, dass du einen gratis Caipirinha bekommst.« Er zwinkerte mir verschwörerisch zu.

Ich wusste, dass er es nur gut meinte. Aber danach, mich heute noch einmal dieser Welt zu stellen, war mir nicht gerade.

»Ich weiß nicht. Eigentlich will ich mich ausgerechnet heute nicht betrinken.«

»Wer redet denn von betrinken, Süße?«, fragte er mit schiefem Grinsen. »Du sollst dir den Laden nur ansehen. Greg hat sich ins Zeug gelegt, du wirst es lieben!«

Greg war der Leiter des Restaurants und Ryans heimlicher Schwarm. Alles, was Greg machte, fand er großartig. Es war sehr süß.

»Ist gut«, lenkte ich ein, damit mich Ryan endlich nicht mehr mit diesem mitleidigen Hundeblick ansah. »Dann schaue ich es mir an. Aber ich kann nicht lange bleiben. Ich muss morgen wieder früh raus.«

*

Bevor ich mich wieder vor die Tür wagte, sprang ich unter die Dusche, föhnte mir das Haar und legte Make-up auf. Anschließend trat ich vor den Kleiderschrank und das Grübeln begann. Etwas zu finden, das bequem und trotzdem schick war, war nicht leicht.

Am Ende wählte ich das enganliegende schwarze Kleid mit tiefem Rückenausschnitt, das meinen Kurven schmeichelte. Ich musste an meinen letzten Ex denken. Unvermittelt schüttelte es mich. Er hatte immer gesagt, er mochte es nicht, wenn man die Knochen spüren könnte. Tja, tat mir schrecklich leid für ihn, aber die Hüftknochen konnte ich inzwischen wieder ertasten. Die Anmeldung im Fitnesscenter machte sich allmählich bezahlt.

Mich mahnend, jetzt nicht an diesen Mistkerl zu denken, band ich mir das lange, lockige Haar zu einem Pferdeschwanz hoch.

Als es an der Wohnungstür klingelte, lief ich eilig hin und betätigte den Summer, um meinen kleinen Bruder reinzulassen. Christoph war mit seinen vierundzwanzig Jahren ganze drei Jahre jünger als ich. Doch was ihm an Alter fehlte, machte er mit Körpergröße und Aussehen wieder wett. Während ich selbst kaum über die eins siebzig kam und einen typisch britischen, weißen Teint hatte, war mein kleiner Bruder zwei Meter groß und sah aus wie ein klassischer braungebrannter Beachboy. Niemand würde uns für Geschwister halten, wenn wir nicht die gleiche dunkelblonde Haarfarbe und beide blaugraue Augen hätten. Aber diese Details konnte man leicht übersehen.

Ich war froh, dass er da war. Weil ich Chris vorhin angerufen hatte, um nicht spätnachts allein durch London laufen zu müssen. Nach dem heutigen Erlebnis war ich darauf nicht gerade scharf. Glücklicherweise war mein kleiner Bruder eine wahre Rampensau und um keine Gelegenheit verlegen, sich zu präsentieren.

Und so fanden wir uns wenig später in der Bar wieder, die mit dunklem Holz vertäfelt war und aus deren Lautsprechern jazzige Musik spielte. Wir saßen in schwarzen Ledersesseln und schauten direkt auf den Kamin, den wir besser im Blick hätten, wenn sich davor nicht unzählige Leute tummeln würden, die alle keinen Sitzplatz abbekommen hatten, aber unbedingt heute hier sein wollten. Ryan hatte nicht zu viel versprochen. Die Bar mauserte sich gerade zur angesagtesten Location der Stadt.

»Ganz nett hier.« Grinsend blickte Chris einer Rothaarigen hinterher, die eben an uns vorbei geschlendert war.

Ich schüttelte lachend den Kopf. »Egal, wo du bist, immer willst du Dummheiten machen.«

Chris zuckte mit den Schultern. »Ich kann nichts dafür«, rechtfertigte er sich und nippte an dem kostenlosen Caipirinha, den uns Ryans Kollege von der Bar vorhin mit besten Wünschen vorbeigebracht hatte. »Versetz dich mal in meine Lage. Inmitten von hübschen Mädchen und die Qual der Wahl, wen du zuerst ansprechen sollst.« Er schenkte mir ein strahlend weißes Lächeln, über das ich belustigt den Kopf schüttelte.

»Bitte, ich will dich nicht abhalten«, sagte ich und wies mit einer einladenden Geste in den Raum, wie um ihn herauszufordern.

Er hob die Augenbrauen. »Willst du mich so dringend loswerden?«

»Willst du so dringend gehen?«, konterte ich.

Lachend schüttelte er den Kopf und legte eine Hand auf meine. »Ich bin deinetwegen hier«, erinnerte er mich. Nach einer kurzen Pause fügte er mit schelmischem Grinsen hinzu: »Und wenn du genug von mir hast, dann vielleicht wegen der Rothaarigen dort drüben.«

Ich stieg in sein Lachen ein, doch es verblasste, als ich bemerkte, mit welchem Blick er mich bedachte.

»Ryan meinte vorhin, du hattest einen schweren Tag«, sagte er, während er die Hand zurückzog und gegen die Rückenlehne seines Sessels sank. »Willst du drüber reden?«

Ich rollte frustriert mit den Augen. Typisch Ryan. Erst predigte er, dass ich mich ablenken sollte und dann setzte er meinen Bruder auf mich an.

»Es ist nichts«, beteuerte ich kopfschüttelnd. »Ich hatte nur am Vormittag mit der Polizei zu tun, weil es einen Mord in unserer Galerie gegeben hatte.«

Chris zog die Stirn in besorgte Falten. »Das klingt nicht so, als wäre es nichts.«

»Nein«, bestätigte ich. »Aber ich kann es nicht ändern, also … können wir das Thema wechseln, bitte?«

Chris nickte. »Na gut. Wie läuft es bei dir in der Liebe?«

Ich verschluckte mich an meinem Caipirinha. »Wie bitte?«

Das freche Grinsen war auf Chris‘ Gesicht zurückgekehrt. »Du hast mich schon gehört.«

»Das kümmert dich doch sonst nicht.« Ich überspielte meine Verwunderung mit einem Kichern.

»Das stimmt nicht. Ich frage nur nicht bei jedem Idioten nach.«

Über seine Worte verzog ich unangenehm berührt den Mund. »Da gibt es auch nichts zu erzählen«, sagte ich missmutig. »Kein Idiot in Sicht, im Moment. Ich habe echt keine Lust, mir schon wieder das Herz brechen zu lassen.«

»Ach komm, Schwesterchen. Das ist jetzt zwei Jahre her. Mittlerweile solltest du doch eingesehen haben, dass es bessere Kerle gibt als dieses Arschloch.«

Dieses Arschloch war mein letzter Freund gewesen. Ein Mann, der sich am Anfang leidenschaftlich gezeigt hatte und mit jedem weiteren Monat aggressiver geworden war. Ich hatte es erst nicht gemerkt. Hatte es nicht wahrhaben wollen, wie seine Liebe immer ungesündere Ausmaße angenommen hatte. Sich in Kontrollzwang und unkontrollierte Wutanfälle gewandelt hatte. Er hatte mir nachspioniert, mein Handy überprüft, meine Telefonate belauscht. Hatte mir haltlose Unterstellungen gemacht und darüber Streits angefangen, in denen er mich angebrüllt hatte. Am Ende hatte er mich während einer Zänkerei so hart geschlagen, dass ich gestürzt war und mir den Arm gebrochen hatte. Ich hatte an dem Punkt inzwischen solche Angst vor ihm gehabt, dass ich im Krankenhaus behauptet hatte, ich sei die Treppe runtergefallen. Kurze Zeit später war er selbst windelweich geprügelt eingeliefert worden. Chris war sehr aufmerksam. Und er hatte einen großen Freundeskreis. Sie hatten nicht länger zusehen können und waren eingeschritten. Ich war ihm zutiefst dankbar dafür, dass er mich aus dieser Beziehung befreit hatte.

»Irgendwie hatte ich mir das mit der Ablenkung anders vorgestellt«, seufzte ich kopfschüttelnd und fügte dann halb im Scherz hinzu: »Das hier ist deprimierend. Hast du nichts Besseres auf Lager?«

Chris hob abwehrend die Hände. »Ich dachte, Frauen reden gern über ihr Liebesleben?«

»Ja, mit ihrer besten Freundin.«

Chris legte sich die Hand aufs Herz, als hätte ihn mein Kommentar körperlich getroffen. »Ich bin verletzt«, jammerte er theatralisch.

Ich verdrehte die Augen. »Ich weiß, was du vorhast«, erwiderte ich mit finsterem Grinsen. »Du willst dich bei mir unbeliebt machen, damit ich dich loswerden will und du endlich zu dem Mädchen da hinten gehen kannst.«

Chris schüttelte den Kopf. »Dreh es dir ruhig so, wie du es haben willst. Oooooder ...«, fügte er gedehnt hinzu, »wir spielen Den heirate ich irgendwann.«

»Nein, nicht Den heirate ich irgendwann!« Lachend legte ich mir die Hand auf die Augen, während ich den Kopf sinken ließ, als wollte ich mich verstecken.

›Den‹, bzw. ›Die heirate ich irgendwann‹ war ein Spiel, das wir früher als Kinder und später Teenager gespielt hatten. Die Regeln waren simpel: Einer von uns zeigte auf einen Menschen in unserer Nähe und der andere musste sagen, ob er diese Person heiraten würde. Dabei hatte jeder nur drei Versuche, bis es wechselte. Mit den Jahren war es zu einem unserer Party-Insider geworden, die oft damit geendet hatten, dass einer von uns mit einem One-Night-Stand im Bett landete. Meist war es Chris gewesen.

»Also gut, ich fang an!«, sagte mein kleiner Bruder mit einem Strahlelächeln und überging ganz charmant meinen Protest. Er zeigte demonstrativ auf den Barkeeper, der damit beschäftigt war, eine Gruppe zu bedienen, die auf einem Junggesellinnenabschied war. Er schenkte ihnen Tequila ein.

»Wohl kaum«, kicherte ich, während ich den schmierigen Blick registrierte, mit dem der Mann die jungen Frauen betrachtete. Sein schwarzes Haar war mit Pomade nach hinten gekämmt, aber er hatte zu viel verwendet, sodass sein Nacken und seine Stirn glänzten. Außerdem war sein Hemd zu klein. Wahrscheinlich sollte es seine Muskeln betonen, es sah vielmehr peinlich aus.

Chris wies auf einen Mann, der eben auf den Kamin zusteuerte. Einen großgewachsenen Blonden mit tiefsitzenden Baggypants und fetter Goldkette über dem Hoodie. Nicht mal hier drin hatte er seine Sonnenbrille abgenommen. Er nickte im falschen Takt zur Melodie im Hintergrund.

»Komm schon, Chris.« Ich lachte. »Du bist echt schlecht geworden.«

Chris warf mir ein breites Grinsen zu. »Ich kann nichts dafür, wenn die Auswahl hier so mies ist.«

Ungläubig hob ich die Augenbrauen. »Vielleicht zeigst du nur auf die Falschen?«

»Du willst es wissen, was?«, fragte er herausgefordert, schüttelte die Hände aus, verschränkte sie ineinander und streckte die Arme durch. Seine Fingerknöchel knackten. Er legte den Kopf nach links und rechts, als würde er sich auf eine sportliche Anstrengung vorbereiten, hob dann den Finger und wies hinter sich an die Bar.

Dort saß ein Mann im Dreiteiler uns halb zugewandt. Er hatte ein breites Kreuz und schwarzes Haar, das an den Seiten silbrig war.

Das Herz sprang mir mit einem Satz aus der Brust. »Nein!«, sagte ich lauter als zuvor.

Gefühlscocktail

Nicht nur Chris‘ Blick ruhte nach dem Ruf auf mir. Auch Mr. Price war auf uns aufmerksam geworden.

Mit vor Scham ganz heißem Nacken sank ich vor und stieß einen ergebenen Seufzer aus. Peinlich berührt schirmte ich mit der Hand meine Stirn ab und versuchte, mich hinter Chris zu verstecken.

Mein Bruder lachte. »Wieso denn nicht?« Verschwörerisch beugte er sich zu mir runter. »Er sieht dich sogar an.«

»Natürlich«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, während mein Körper über den Schock, den Detective hier zu sehen, in regen Aufruhr verfiel. »Weil wir uns heute schonmal begegnet sind.«

»Echt?!« Chris‘ Stimme war für mein Empfinden viel zu laut.

»Pssst!«, zischte ich ihm eindringlich zu und hoffte, dass man unsere Worte von der Bar aus, die keine drei Schritte entfernt war, nicht hören konnte. Die Musik im Hintergrund übertönte das hoffentlich.

»Katy, du verhältst dich zu auffällig.«

»Und wessen Schuld ist das?«, fauchte ich aufgewühlt.

Chris seufzte hörbar. »Jetzt mach dich mal locker.«

Ich schnaubte pikiert. Es war immer einfacher, sowas zu sagen, als es selbst tun zu müssen.

»Ja, natürlich, mach ich mich eben locker.«

Tief atmete ich durch, dann richtete ich mich tapfer wieder auf. Erleichtert bemerkte ich, dass uns Mr. Price nicht mehr ansah. Hoffentlich hatte er mich nicht erkannt.

Meine Wangen glühten. Um sie abzukühlen, hielt ich das Caipirinha-Glas dagegen.

»Du bist dran«, sagte Chris beiläufig.

Ich raffte mich zu einem Lachen auf, darum bemüht, die Anspannung zu überspielen. »Wen du im Visier hast, ist eindeutig.«

»Bist du dir sicher?«

»Christoph«, sagte ich bittend und mein Blick glitt erneut zu der muskulösen Gestalt hinter ihm.

Es schüttelte Chris, als ich ihn so nannte. »Urgh, jetzt klingst du genau wie Ma. Na schön, wenn du lieber die Zeit damit verbringen willst, den Typen anzustarren, will ich dir nicht im Wege stehen.«

Ertappt riss ich den Blick fort und sah Chris dabei zu, wie er sich erhob. »Tu ich gar nicht!« Ich klang nur halb so empört, wie ich wollte.

Er grinste wie immer, wenn er meine Reaktion über seine Sticheleien witzig fand. »Tust du wohl«, erwiderte er im Singsang, ging um den kleinen Tisch herum, der zwischen unseren Sesseln stand und beugte sich runter, um mir einen Kuss auf die Wange zu drücken. »Bis später. Warte nicht auf mich.«

»Du bist eine furchtbare Begleitung«, maulte ich.

Chris lachte mir ins Ohr. »Ich will deinem Glück nur nicht im Weg stehen.«

Ich warf ihm einen bösen Blick zu. »Lügner. Du hast nur dein eigenes Glück im Visier.«

Sein Grinsen wurde breiter. »Das auch.« Er spähte durch die Menge. Seine Augen blitzten auf, als er fand, was er suchte.

»Viel Spaß«, wünschte ich ihm resigniert.

Er zwinkerte mir zu. »Dir auch.«

Und mit diesen Worten war er verschwunden.

Darüber, wie schnell er mich im Stich gelassen hatte, schüttelte ich den Kopf. Mein Blick glitt zurück zur Bar. Mr. Prices Platz war leer. Das enttäuschte mich. Und das wiederum wühlte mich auf.

Ich leerte den Caipirinha und kramte in meiner Handtasche nach dem Smartphone. Der Abend würde nicht besser werden, da konnte ich mir genauso gut ein Taxi rufen.

Da waren drei Anrufe in Abwesenheit. Alle von Mutter. Das besorgte mich. Stirnrunzelnd starrte ich die Information an, unschlüssig, was ich damit anfangen sollte.

Meine Eltern gehörten zu den praktisch veranlagten, ehrgeizigen und, man mochte mir die Bezeichnung verzeihen, kaltherzigen Menschen. Sie waren sehr arbeitswütig und sahen Kinder als notwendiges Übel an. Vor allem dann, wenn sie nicht in ihre Fußstapfen traten und die Erwartungen, Wunderkinder zu sein, herb enttäuschten. Chris und ich hatten dahingehend auf ganzer Linie versagt.

Weil ich es nicht ertrug, mir permanent ihre versteckten Vorwürfe anzuhören, hatten wir uns auf ein moderates Maß an Kontakt geeinigt. Einmal im Monat ein zehnminütiger Anruf, um abzuklären, dass alle noch lebten, reichte für gewöhnlich aus. Doch der letzte war kaum zwei Wochen her. Meine Mutter war auf ihre alten Tage nicht etwa zu so etwas wie Gefühlen fähig?

Ich schüttelte den Kopf. Sicher tat ich ihr Unrecht. Aber es war schwer, es anders zu sehen, wenn man mit dem Ziel großgezogen worden war, eines Tages einen Nobelpreis zu gewinnen oder wenigstens Anwältin zu werden – und dann erlebte, was geschah, sobald man scheiterte.

Ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden, wischte ich die Information, dass sie angerufen hatte, weg. Das war ohnehin nicht mein Tag, warum ihn mit zusätzlichen Sorgen belasten?

Mein Finger glitt durch die Apps, auf der Suche nach der fürs Taxi.

»Darf ich mich zu Ihnen setzen?«, fragte jemand neben mir.

Ich war so abgelenkt, dass ich die Stimme gar nicht zuordnen konnte. Schon bereit, jemandem eine höfliche Abfuhr zu erteilen, blickte ich auf – und erstarrte.

Mir stand der Mann gegenüber, der mich heute mehr als einmal aus dem Gleichgewicht gebracht hatte. Seine dunklen Augen glommen warm im dämmrigen Licht des schwach ausgeleuchteten Raumes.

Es dauerte eine Weile, bis ich mich so weit gefasst hatte, dass ich reagieren konnte. Fahrig nickte ich und räusperte mich. Mein Hals war wie ausgetrocknet. »G-Gern.«

Seine Mundwinkel umspielte ein Lächeln. »Danke.« Er ließ sich in dem Sessel nieder, in dem zuvor noch mein Bruder gesessen hatte, lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. Während seine langen Finger träge über den Rand seines Whiskyglases strichen, sah mich Mr. Price mit einem Blick an, den ich nicht zuordnen konnte. Als suchte er etwas. Ich war mir nicht sicher, ob er es fand.

Sprachlos und nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen, ließ ich das Smartphone in die Handtasche gleiten und starrte so lange zurück, wie ich es aushielt. Als meine Wangen zu glühen begannen, senkte ich den Kopf und tat, als wollte ich das Caipirinha-Glas auf der Serviette ordentlicher hinstellen.

Fragen kamen in mir auf. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche ich zuerst stellen sollte. Wieso hatte er sich zu mir gesetzt? Wusste er noch, dass wir uns heute bereits begegnet waren, oder hatte er die unscheinbare Assistentin längst vergessen und sprang auf mein kleines Schwarzes an? Was bedeutete der Ausdruck in seinen Augen?

»Wie läuft Ihr Abend bisher?«, wehte seine angenehme Stimme zu mir herüber.

Ich lächelte bemüht. »Ich hatte schon bessere.«

Über meine Antwort runzelte der Detective die Stirn mit einer Miene, als versuchte er, zwischen den Zeilen zu lesen. »Woran liegt das?«

»Ich weiß nicht«, sagte ich, weil ich noch keine Gelegenheit gehabt hatte, den Tag zu verarbeiten. Überfordert schüttelte ich den Kopf. »Vermutlich daran, wie der Morgen begonnen hatte.«

Mr. Price nickte verständnisvoll. »So etwas ist nie ein schöner Anblick.«

Jetzt hatte ich wenigstens Gewissheit, dass er sich an unser Zusammentreffen erinnerte. Und seine Worte sollten sicher tröstend klingen, aber mich bauten sie nicht gerade auf.

»Das Gefühl wird vorbei gehen«, setzte er zu einem neuen Versuch an und hob das Whiskyglas an seine Lippen, ohne mich aus den Augen zu lassen. »Immerhin sind Sie in guter Gesellschaft. Ihr Freund kümmert sich um Sie, das ist viel wert.«

Abwehrend hob ich die Hände und sagte, bevor Missverständnisse aufkommen konnten: »Das ist nicht mein Freund, sondern mein Bruder.«

In Mr. Prices Augen glomm ein amüsiertes Funkeln auf. »Da bin ich beruhigt.« Er erlaubte sich ein kleines Schmunzeln. »Ich hatte schon Sorge, es könnte Ihren Tag vollends ruinieren, wenn ich Ihnen sage, dass er hinter Ihrem Rücken eine andere Frau küsst.«

Unvermittelt schaute ich über die Schulter. Tatsächlich, Chris hatte keine fünf Minuten gebraucht, um die rothaarige Schönheit rumzukriegen. Eng umschlungen standen sie in einer Ecke und knutschten sich die Seelen aus dem Leib.

Mit mühsam unterdrücktem Glucksen wandte ich mich wieder dem Detective zu. »Das ist seine Freundin«, log ich, weil ich das Bedürfnis hatte, Chris in Schutz zu nehmen. Es könnte ein schlechtes Licht auf ihn werfen, wenn man erfuhr, dass er unvermittelt wildfremde Leute küsste.

»Davon bin ich überzeugt.« Das belustigte Funkeln in Mr. Prices dunklen Augen verstärkte sich.

Mir blieb die Spucke weg. Heute Morgen hatte ich ihn beherrscht und kontrolliert erlebt. Nun wirkte er freundlicher. Die gezügelte Wärme, die ich bereits erahnt hatte, trat deutlicher hervor.

Verdammt, dachte ich bei mir,dabei war diese kalte Arroganz ein so guter Grund, keine Gedanken an ihn zu verschwenden. Jetzt, da ich diese Seite sah, schmolz ich regelrecht dahin.

Ehe ich mich vollends in verführerischen Tagträumen verirren konnte, an deren Ende unerfüllte Sehnsucht und Schmerz warteten, griff ich nach meiner Jacke. »Ich denke, ich werde besser gehen«, verkündete ich, nahm die Handtasche vom Boden und machte Anstalten, mich zu verabschieden. »Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.«

Über meinen plötzlichen Aufbruch wirkte Mr. Price erstaunt.

Doch die Überraschung währte nur kurz. Bevor ich versuchen konnte, mich durch die schmale Lücke zwischen seinem Sessel und dem Barhocker zu zwängen, hatte er sich geschmeidig erhoben und mir den Weg versperrt.

Perplex sah ich zu ihm hoch.

Auf seinen Lippen lag ein freundliches Lächeln, doch bei dem raubtierhaften Blick in seinen Augen lief es mir kalt den Rücken herunter.

»Sie haben einen ausgeprägten Fluchtinstinkt«, raunte er.

Unsicher trat ich einen Schritt zurück. Das Herz klopfte mir bis zum Hals.

»Ich will Sie nicht an Ihrer Flucht hindern«, lenkte Mr. Price ein, dem meine Miene wohl nicht entgangen war. »Doch einen Wegzoll muss ich Ihnen abverlangen.«

Ich hatte mit allem gerechnet, aber sicher nicht damit, dass er versuchen würde, mich aufzuhalten. Heute Morgen hatte er mir das Gefühl gegeben, unbedeutend und seiner Aufmerksamkeit kaum mehr wert zu sein als ein Fisch in einem Aquarium.

Das jetzt allerdings sandte ganz andere Signale aus. Signale, die mir zu Kopf steigen wollten.

Ich lachte nervös. »Sie erpressen mich?«, überspielte ich mein schnell schlagendes Herz mit einem Scherz. »Untypisch für jemanden in Ihrer Position, finden Sie nicht?«

»Ich würde es nicht erpressen nennen. Vielmehr einen Handel.« Seine Stimme war noch dunkler geworden. Sanfter und lockender, fast schon verführerisch.

Ich spürte, wie sich bei dem Klang die Härchen in meinem Nacken aufstellten. Die Art, wie mich sein Blick an Ort und Stelle festnageln wollte, machte es mir schwer, Luft zu holen.

»Wenn Sie mir Ihre Telefonnummer geben, lasse ich Sie durch und rufe Ihnen sogar noch ein Taxi.«

Ah. Meine Telefonnummer.

Eine rote Flagge. Zumindest für mich. Meine letzten Erfahrungen mit der Männerwelt hatten mich gebrandmarkt.

Sicher sollte ich mich von seiner Beharrlichkeit geschmeichelt fühlen. Davon, dass er sich eine Möglichkeit wünschte, mit mir in Kontakt zu treten. Doch die Tatsache, dass er es als Kondition in einem Handel verkaufte, machte es nicht gerade vertrauenserweckend.

Mit einem höflichen Lächeln schüttelte ich den Kopf. »Tut mir leid, aber ich muss ablehnen. Und das mit dem Taxi bekomme ich alleine hin, vielen Dank.«

Bevor er mich aufhalten konnte, drehte ich mich auf den Absatz um und lief in den Raum hinein. Vielleicht war ihm das nicht klar oder er hatte darauf gehofft, dass ich es nicht wusste, aber es gab zwei Ausgänge: Einen direkten, der zur Straße führte - und einen Durchgang durchs Restaurant. Ich wählte letzteren, schmunzelte in mich hinein und bemerkte beruhigt, dass er mir nicht folgte. Mr. Price war wohl anständig genug, die Grenze zu wahren.

Als ich das Gefühl hatte, ihm entwischt zu sein, erlaubte ich mir ein leises Lachen, während mir das Herz noch immer unruhig in der Brust schlug. Seine direkten Worte hatten es aus dem Takt geworfen und das brachte mich durcheinander.

Besser war es, schnell von hier zu verschwinden und den Ort eine Weile zu meiden. Der aufregende Kick, dem Detective davonzulaufen, war die eine Sache. Sich grundlos dem Risiko auszusetzen, mich auf etwas einzulassen, das mir unangemessene Hoffnungen einflößen konnte, eine andere.

Sehr mit meiner vernünftigen Tat zufrieden schob ich die Glastür des Restaurants auf und trat in die Nacht hinaus. Die Temperaturen waren angenehm um diese Jahreszeit. Vielleicht ein wenig zu kühl für mein kurzes Kleid und das knappe Stoffjäckchen. Es schützte mich nicht mal ansatzweise vor dem nächtlichen Herbstwind. Aber das war gut so. So konnte sich mein heißer Kopf klären und ich wäre voll zurechnungsfähig. Dieser Mann hatte die Gabe, mich vollends aus dem Konzept zu bringen – allein durch seine Anwesenheit.

Kopfschüttelnd atmete ich tief durch. Nicht mehr an ihn denken!

Ich zückte mein Smartphone und suchte erneut nach der Taxi-App, als jemand neben mir sagte: »Ich habe Ihnen bereits eins gerufen.«

Erschrocken stieß ich einen spitzen Schrei aus und machte einen Satz zurück.

Dafür erntete ich ein Lachen. »Sie sind schreckhaft«, stellte Mr. Price fest.

Mit einem ergebenen Seufzen ließ ich das Smartphone in meine Handtasche gleiten. Ich brauchte einen Moment, um den Schreck zu verwinden. »Dass Sie mir ein Taxi organisiert haben, ändert nichts«, sagte ich und versuchte, mich zu beruhigen.

Er nickte, als würde es ihn nicht überraschen. »Das dachte ich mir.«

Seine Aufmerksamkeit wanderte zu meinen zitternden Schultern. Bevor ich reagieren konnte, hatte er den Mantel, den er über dem Arm getragen hatte, aufgefaltet und ihn mir übergelegt.

Überrascht blinzelte ich zu ihm auf. »Danke.«

Er nickte nur und trat zurück. Suchend spähte er die Straße entlang, als wartete er auf das Eintreffen des Taxis.

Stumm blieb ich neben ihm stehen und versuchte, ihn nicht anzustarren. Heute Morgen hatte er den Mantel offen über dem Hemd getragen. Ihn jetzt ohne den dicken Stoff zu sehen, bestätigte meine Vermutung zu seinem Körperbau. Seine breite Brust ging in eine schmale Taille über. Er hatte kräftige Oberarme. Verstohlen biss ich mir auf die Unterlippe. Der Detective war wirklich in Form. Schon malte ich mir aus, wie er Verbrechern nachjagte und sie ohne Anstrengungen zu Boden rang, bis ich mir klarmachte, dass er wohl bei der Kriminalpolizei nicht so oft die Gelegenheit dazu bekäme. Das war eher was für Streifenpolizisten.

Trotzdem. Man durfte ja noch träumen.

In der Ferne sah ich ein schwarzes Cab heranfahren. Es hielt direkt vor uns.

In der gleichen gentleman-artigen Manier, die er schon den ganzen Abend gezeigt hatte, zog mir Mr. Price die Tür auf. Ich machte Anstalten, seinen Mantel von meinen Schultern zu streifen, doch er gebot mir mit erhobener Hand Einhalt.

»Nehmen Sie ihn mit«, bat er zuvorkommend. Ein verschwörerisches Lächeln umspielte seine Lippen, als er hinzufügte: »Ich werde ihn in den nächsten Tagen in der Galerie abholen.«

Himmel, dieses Schmunzeln. Mein Herz setzte schon wieder aus. Ich konnte froh sein, dass sich unsere Wege trennten, bevor es noch so sehr aus dem Takt geraten konnte, dass ich einen Kardiologen aufsuchen müsste.

Tapfer doch mit heißen Wangen nickte ich und stieg ins Auto.

Mr. Price schloss die Tür hinter mir – nicht ohne mir eine gute Nacht gewünscht zu haben – und das Taxi fuhr los. Ich nannte dem Fahrer meine Adresse.

Während ich durch die Stadt gefahren wurde, ließ ich den Kopf gegen die Lehne sinken und schloss die Augen. Mr. Prices Geruch umhüllte mich wie eine Wolke. Eine Mischung aus Aftershave, Scotch und seinem ganz eigenen Duft. Es machte mich schwach.

Mir fiel der glühende Blick wieder ein, mit dem er mich zuvor angesehen hatte, und ich erschauderte. Darauf sollte ich mir nichts einbilden. Trotzdem machte es etwas mit mir und wenn ich an seinen muskulösen Körperbau und seine maskulinen Gesichtszüge dachte, verfiel ich ins Schmachten. Ich war froh, dass niemand die Gedanken hören konnte. Das war reine Schwärmerei. Ich würde meine nächsten Tagträume dafür nutzen, ausgiebig über ihn nachzudenken. Und irgendwann würde sich diese Faszination wieder legen. Ganz sicher.

Der Mantel

»Und er hat sich nicht mehr gemeldet?«, schallte die Stimme meiner besten Freundin aus dem Lautsprecher des Smartphones. Es war Mitte September, zwei Wochen nachdem ich Mr. Price zuletzt gesehen hatte.

Ich saß auf dem Bett und lackierte mir die Fußnägel. »Wenn ich es dir doch sage!«, rief ich ihr zu. »Sein Mantel hängt seitdem in unserer Garderobe. Mrs. Black schaut schon jedes Mal komisch, wenn sie ihn sieht. Wenigstens hat sie aufgehört zu fragen, ob den ein Kunde bei uns vergessen hat.«

Liz ließ ein schallendes Lachen vernehmen, das mir das Herz wärmte. Sie war seit der Schulzeit meine beste Freundin, doch das Studium hatte sie nach Leeds geführt und mich mein Beruf nach London. Es war keine Distanz, die man nicht in ein paar Stunden hinter sich bringen konnte, trotzdem fühlte es sich manchmal an, was würden uns Welten trennten.

»Was für ein Idiot«, kommentierte sie die Geschichte.

Ich musste über ihre Worte grinsen. »Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Wie lange muss man einen fremden Mantel aufheben, bevor man ihn wegschmeißen darf?«

»Ach Kate, immer am Übertreiben.«

»Oder verkaufen«, lenkte ich lachend ein. »Der sieht echt teuer aus, da bekommt man sicher ein bisschen Geld für.«

»Das ist eine fabelhafte Idee«, gackerte Liz. »Den Mantel eines hochrangigen Polizeibeamten zu verkaufen. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Mantel von Detective Chief Superintendent Pricefür ein paar hundert Pfund versteigert. Mädchen aus Luton konnte endlich ihre Studiengebühren abbezahlen.«

Sie lachte und ich ließ mich davon anstecken.

»Ja ja, mach dich nur lustig.« Ich schnaubte in gespielter Entrüstung. »Aber es wird der Tag kommen, an dem du selbst hart daran arbeiten musst, deine Studienschulden zu begleichen.«

»Der kommt nicht und das weißt du genau«, konterte sie frech. »Wenn du früher eingestiegen wärst, hättest du jetzt genauso viel Kohle wie ich.«

Darauf sagte ich lieber nichts.

Anders als ich hatte Liz ihr Studium nicht abgebrochen. Fleißig und so ehrgeizig, dass ich sie darum nur bewundern konnte, studierte sie Medizin im vorletzten Semester, um eines Tages an die Spitze eines Krankenhauses zu kommen. Sie wollte als Chefärztin richtig Geld verdienen.

Ich war neidisch darauf, mit welcher Leidenschaft sie diesen Traum verfolgte. Mich hatte man zu meinem Studium gezwungen. Aus Protest hatte ich es geschmissen, ein anderes angefangen und das dann ebenfalls in den Sand gesetzt. Nun arbeitete ich ohne Studienabschluss in der Galerie. Ich wollte mich nicht beklagen, es war ein angenehmer Job und besser, als das zu werden, was sich meine Eltern für mich ausgedacht hatten: Promovierte Wissenschaftlerin oder, wenn ich kein Interesse am Nobelpreis hatte, wenigstens Anwältin.

Es schüttelte mich.

»Du solltest den Mantel da hinhängen, wo du ihn nicht ständig vor der Nase hast«, brachte mich Liz aus meinen Gedanken.

Ich stutzte. »Wieso?«

»Weil wir alle paar Tage telefonieren und mich deine wiederholten Erzählungen über Ereignisse, die schon Wochen zurückliegen, allmählich nerven, meine Liebe.«

Ich verzog das Gesicht zu einer Grimasse.

»Oder bring ihn eben auf die nächste Polizeiwache und sag denen, wem er gehört. Dann bist du aus dem Schneider.«

»Gar keine schlechte Idee.«

»Natürlich nicht«, ließ sich Liz selbstbewusst vernehmen. »Sie ist schließlich von mir.«

*

Trotz meines Vorsatzes brachte ich es nicht über mich, den Mantel abzugeben. Auch, und ich würde dieses Geheimnis mit ins Grab nehmen, weil ich ab und an daran schnupperte. Diesen Geruch einzuatmen, gab mir an stressigen Tagen ein kleines Hochgefühl. Ich würde den Teufel tun, das jemals zuzugeben.

Abgesehen von meiner unrealistischen Hoffnung, die sich auch durch die tägliche Enttäuschung, ihn nicht wiedergesehen zu haben, nicht niederringen ließ, lief mein Leben weiter wie gewohnt.

Ich verbrachte die Wochenenden in der WG oder im Fitnesscenter. Gelegentlich ging ich in die Bibliothek, strich gedankenverloren mit den Fingern über die antiquierten Buchrücken alter Shakespeareausgaben oder las ein Werk von Oscar Wilde. Ich liebte das, was britische Autoren erschaffen hatte. Sowohl Sherlock Holmes als auch Alice im Wunderland. Dorian Gray genauso wie Stolz und Vorurteil. Die Geschichten gaben meinem Horizont die Möglichkeit, sich zu erweitern, und lenkten mich von einem eigenen langweiligen Leben ab.

An einem Samstagabend wie diesem kam ich mit einer großen Handtasche voller geliehener Sherlock Holmes Buchbände nach Hause und fand meine Mitbewohnerin Samantha auf dem Sofa.

»Hi«, grüßte ich sie.

»Hi«, antwortete sie, ohne den Blick vom Fernseher abzuwenden. Ihre Aufmerksamkeit gehörte der aktuellen Folge irgendeiner Navy Seals Serie.

Ich schlenderte in mein Zimmer. Im Vorbeigehen musterte ich sie. Sie sah müde und abgekämpft aus. Die letzte Schicht musste anstrengend gewesen sein.

Sam war meine zweite Mitbewohnerin. Sie war mit ihren zweiundzwanzig Jahren die jüngste von uns dreien, hatte eine Polizeiausbildung begonnen und machte gerade die harte Schule durch. Im Praxissemester warteten Schichtdienst, Einsätze auf Demonstrationen und Wohnungsdurchsuchungen bei Drogendealern auf sie. Das volle Programm. Obwohl sie mehr als einmal mit Prellungen und Schnittverletzungen nach Hause gekommen war, hatte sie sich bisher nichts Ernstes getan.

Ihr zierlicher Körperbau täuschte über ihre Kraft hinweg. Man hätte glauben können, dass sie viel ertragen musste, doch was ihr an Masse fehlte, machte sie mit eindrucksvoll aggressivem Gebaren wieder wett. Da lag die Vermutung nahe, dass ihre Gegner deutlich mehr einstecken mussten. Ich war froh, dass sie mich nicht als Feind betrachtete, aber ihre Launen ertrug ich dennoch täglich.

»Bock auf Pizza?«, fragte sie, als ich schon in meinem Zimmer war.

»Klar!«, rief ich zurück, lud die Tasche ab und kehrte um. Ich ließ mich am kleinen Küchentisch nieder und öffnete die Lieferdienst-App auf.

»Bestell eine für Ryan mit«, sagte Samantha, ohne den Blick von der Mattscheibe abzuwenden. »Seine Schicht endet in einer Stunde. Er hat gesagt, dass er Bärenhunger hat.«

»Ist gut.« Ich wählte unsere üblichen Pizzen aus.

Dass ein Sternekoch zu Hause gern Lieferpizza aß, schockte mich schon gar nicht mehr. Ryan hatte mir am Anfang des Zusammenlebens schnell klargemacht, dass er in der heimischen Küche keinen Finger rühren würde, weil er mehr als genügend Zeit damit zubrachte, das Essen für andere Leute zu kochen. Im Gegenzug stellte er keine Qualitätsansprüche. Ihm war alles recht, Hauptsache es erinnerte ihn nicht an das Menü des Restaurants.

Nachdem ich bestellt hatte, setzte ich mich zu Sam aufs Sofa. Diese Navy Seals Serien waren nichts für mich. Aber Samantha stand auf alles, was actionreich war. Sie schaute jede Polizei- und Marine-Serie, die sie finden konnte, selbst die unglaubwürdigen. Der einzige Mensch, den sie heiraten würde, wäre ein Navy Seal, sagte sie immer. Ich verstand die Faszination dahinter nicht, doch sie hatte das Herz am rechten Fleck. Für jemanden, den sie mochte, würde sie eine Kugel abfangen, da war ich mir sicher.

Gedankenverloren streichelte ich Ginger, der zwischen uns auf dem Sofa lag, und wartete darauf, dass die Pizza ankam.

Ein Schlüssel wurde in die Wohnungstür gesteckt.

Dann schwang sie auf und Ryan kam rein.

»Hallo Mädels.« Sein sonst geflöteter Gruß klang dieses Mal erschöpft. Anscheinend hatte er einen harten Tag gehabt.

»Hi Ryan«, antworteten wir synchron, während er an uns vorbeilief und ins Bad verschwand. Eine Wolke von Frittierfett, flambierten Karamell und gebratenem Fisch folgte ihm. Eine seltsame Mischung.

Er schloss die Tür. Das Geräusch rauschenden Wassers ertönte.

Wenig später klingelte es. Ich stand auf, schlurfte zur Tür, nahm die Pizzen entgegen und bezahlte.

Keine fünf Minuten drauf saßen wir zu dritt auf dem Sofa und aßen das, was sie Londons beste Pizza nannten.

»Also diese Londons beste Pizza ist noch unterirdischer als die letzte«, maulte Sam und ließ ein Stück Chili-con-Carne-Pizza, das in Fett schwamm, auf den Pappkarton fallen.

»Das stellst du fest, nachdem du fast alles aufgegessen hast?« Kichernd biss ich von meiner Brokkoli-Schinken-Pizza ab, auf der eindeutig zu viel Sauce Hollandaise war. Aber Pizza war nicht dafür da, sich darüber zu beklagen, dass von irgendetwas zu viel da war, also aß ich tapfer weiter.

»Ich hatte halt Hunger«, murrte Samantha und griff über meine Pizza hinweg nach einem Stück von Ryans simpler Salamivariante, ehe er ihr auf die Finger hauen konnte. Sie streckte ihm frech die Zunge raus und biss schnell hinein, verzog dann aber den Mund und schluckte den Bissen eher angeekelt hinter. »Ich habe mich geirrt«, sagte sie gequält. »Ryan hat dieses Mal den Jackpot gezogen. Pappe mit Schuhsohle drauf.«