22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

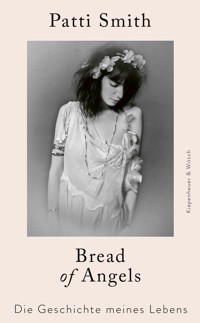

Patti Smiths persönlichstes Buch – poetisch, fesselnd und ein Muss für alle Fans Nach ihrem Welterfolg »Just Kids« gibt uns Patti Smith in diesem neuen Memoir einen zutiefst persönlichen Einblick in ein einzigartiges Leben, das von Anfang an der Kunst und Liebe gehörte. Beginnend mit ihrer Kindheit nach dem Zweiten Weltkrieg, betreten wir Patti Smiths ganz eigene Welt, beschrieben in poetischen, lebhaften Szenen und Details. Sie bietet uns intime Einblicke in ihre Teenagerjahre, in die Beziehung zu ihren Eltern, in die ersten Ausflüge in die Kunst und die verwirrende Intensität der Liebe. Im Schreiben findet sie schließlich Halt, getrieben von dem Bedürfnis, das Alltägliche in das Schöne, das Gewöhnliche in das Magische und den Schmerz in Hoffnung zu verwandeln. »Bread of Angels« ist das Zeugnis einer einzigartigen Künstlerin über ihre Lebensaufgabe, ihre Berufung und den Glauben an die unendliche Macht der Sprache.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Patti Smith

Bread of Angels

Die Geschichte meines Lebens

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Patti Smith

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Patti Smith

Patti Smith ist Musikerin, Dichterin, Performance-Künstlerin, Malerin und Fotografin. Ihr erstes Album »Horses« mit einem Coverfoto von Robert Mapplethorpe schrieb Musikgeschichte. 2007 wurde sie in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 2010 erschien ihr Buch »Just Kids«, das in den USA mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde. Außerdem erschienen von ihr »Die Traumsammlerin«, »M Train«, »Hingabe«, »Im Jahr des Affen« und »Buch der Tage«.

Brigitte Jakobeit lebt in Hamburg und überträgt seit 1990 englischsprachige Literatur ins Deutsche, u.a. Werke von William Trevor, Alistair MacLeod, Audrey Niffenegger und Jonathan Evison.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Eine Kindheit nach dem Zweiten Weltkrieg: Patti Smith, die Anführerin ihrer geliebten Geschwisterarmee, besiegt Tyrannen, kommuniziert mit dem König der Schildkröten und sucht nach heiligen Silbermünzen. Ihre Memoiren führen uns weiter durch die Teenagerjahre, in denen Patti beginnt, Gedichte und Texte zu schreiben – ihre späteren ikonischen Songs. Es folgt eine wilde Zeit mit Konzerttourneen. Doch Patti lässt alles hinter sich, um ihre große Liebe, Fred Sonic Smith, zu heiraten, mit dem sie ein Leben voller Hingabe und Abenteuer an einem Kanal in Michigan führt. Als Smith schwere Verluste erleidet, beginnen die Jahre der Fürsorge für die Kinder und des erneuten Schreibens – um das Gewöhnliche in Magisches, den Schmerz in Hoffnung zu verwandeln. Auf den letzten Seiten begegnen wir Patti Smith wieder auf der Straße, eine Vagabundin, die reist, um mit sich selbst in Einklang zu kommen, die lebt, um zu schreiben, und schreibt, um zu leben.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

Titel der Originalausgabe: Bread of Angels

Copyright der Originalausgabe: © 2025 by Patti Smith

Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit

© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © Lynn Goldsmith

ISBN978-3-462-31408-3

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Frontispiz

Motto

Einleitung

Die Zeit der Vernunft

Woodbury Gardens

Illuminationen

art/rats

Dancing Barefoot

My Madrigal

Mortal Shoes

Grant

Peacable Kingdom

Ein Tropfen Blut

Vagabondia

1

2

3

4

5

6

Über die Fotos

Über die Archive

Frontispiz

Hindernisse sind unsere Flügel.

Nikolai Gogol

Einleitung

Der Stift kratzt übers Papier.Querbuckel, Querbuckel, Querbuckel. Was bedeuten diese Wörter?, fragt der Stift. Keine Ahnung, antwortet die Hand. Es sind Wörter, die sich erst formen, und die Autorin, einquartiert in Dolina Charlotty, in einem Tal im nördlichen Polen, wird später entscheiden, was sie bedeuten. Charlotty, der Name ruft das Porzellangesicht einer Puppe ins Gedächtnis, einer Puppe, die ein Kind ins Gras legte, um wilde Beeren zu pflücken. Nicht sehr lange, aber lange genug, um vergessen zu werden, und im Verlauf der Zeit wird aus der verwaisten Puppe eine Charlotty im Regen, Charlotty im Schnee, Charlotty zerrissen von einem ausgelassenen Hund. Ihr Porzellankopf eingehüllt im Schatten der Buchen, die aufschießen durch Zeiten mit Schnee, Zeiten mit rotem, dann totem Laub. Die sonnigen Zeiten lassen das Rosa ihrer Wangen blass werden, doch den ausdruckslosen Glanz ihrer Glasaugen bändigen sie nie.

Warum ein Porzellangesicht? Warum nicht eine Flickenpuppe wie meine eigene, mit Knopfaugen auf einem Stoff[10]gesicht? Dieser Hang, Dinge heraufzubeschwören, die ich nicht hatte, woher kommt er? Die unerklärliche Anziehungskraft dieser sogenannten schöneren Dinge, wie sie in Büchern beschrieben werden: eine Leinenweste, Kinderhandschuhe, weiche Lederstiefel. Ich blättere Seiten durch, als wären Bücher Überseetruhen, auf der Suche nach einem Samtmantel, einem Überwurf für den winzigen Quasimodo, der eingesperrt im Körper eines ungelenken Kindes saß. Mein Querbuckel, mein unansehnlicher, aber notwendiger rebellischer Buckel.

Ich lege den Stift beiseite und beginne unbewusst, eine lang zurückliegende Melodie zu summen, ein Lied aus dem sumpfigen Waldland, wo ich unter schnell dahinziehenden Wolken lag, verzaubert von allem um mich herum. Querbuckel, Querbuckel, und ich stapfte durch Schilf und stures Farnkraut, wich Stinkdisteln und Schwärmen von Schnaken und Mücken aus. Dort band ich einen kleinen Hammer an meinen Gürtel, dazu eine winzige Taschenlampe. Ich spaltete Steine und suchte ihr geheimes Herz, sandte Signale an außerirdische Raumschiffe, die mich weit fortbringen sollten, ich wartete geduldig, bereit für die Reise. Ich zog meine Schuhe aus und folgte dem Lauf von Bächen, randvoll mit Algen und flitzenden Kaulquappen, immer Ausschau haltend nach der einen blinkenden Münze, die den Eintritt in die Unterwelt ermöglichte. Oder der schartigen Kante einer Scherbe, die, an die richtige Stelle gelegt, mit den Fragmenten der Umgebung verschmolz, ein Spiegel für das Selbst, und elfenbeinern noch dazu.

Ich lasse meine Arbeit zurück und betrete den Wald um Charlotty, untersuche das Innenleben der ältesten Bäume. Eingeschlossen in den konzentrischen Wachstumsringen sind die Fasern von vier weißen Kleidern, die lebenden Zellen der Kindheit. Die gestärkten Falten eines Kommunionkleids. Die brüchigen Überreste eines Kleids für die Kunst. Ein Partykleid, zart wie ein Taschentuch, mit der aufrichtigen Naivität des Rock ’n’ Roll, das mir mein Bruder schenkte. Und zuletzt ein makelloses viktorianisches Gewand, mein Hochzeitskleid, ein Symbol für die Versprechen und Tränen, die ich für meinen Mann vergoss, den ich eine Zeit lang mehr liebte als mich selbst.

Gott flüstert durch eine Falte in der Tapete, einen Wassertropfen, der wie eine Gleichung zerstiebt. Das Licht im Wald nimmt ab. Ein alter Mann sitzt auf einem Fass und singt: I found a gold coin in a field, who will change it for me? Ein Kind ruft ihm etwas zu. Vielleicht meine Puppe, wenn ich sie finde. Sie hat ein Täschchen voller Silber. Nur durch den Willen allein erscheint plötzlich eine Puppe. Charlotty. Erst ihr Arm, dann ein Torso, dann ein kleiner stolzer Kopf, dessen starre blaue Augen sahen, wie die Seraphim vertrieben wurden und die widerhallenden Sterne verglühten.

Alle sind tot, alles ist vergessen, hallt eine Stimme wider. Ich zähle auf, wer noch bei mir ist, komme aber nur bis zum Gesicht meiner Schwester, unschuldig und doch allwissend. Solange sie da ist, sind unsere Erinnerungen gesichert. Doch was wird mit der Zukunft, wenn wir beide nicht mehr sind? Schreib für diese Zukunft, sagt der Stift, schreib für das ausgestoßene Lamm, davongeweht wie Asche auf einem brennenden Dachboden. Die Sanduhr kippt. Jedes Korn ein Wort, das in tausend weitere zerbirst, der erste und der letzte Moment von allem, was lebt.

Ich sehe mich auf Zehenspitzen nach einem purpurnen Buch greifen, das Objekt der manischen Neugierde eines kleinen Kindes. Ich wollte wissen, was darin stand, und irgendwann selbst eins schreiben. Ich war überzeugt, ich könnte das dickste Buch der Welt schreiben und die Ereignisse eines jeden Tages festhalten. Ich würde alles so aufschreiben, dass jeder Leser etwas von sich selbst darin wiederfände. Einige würden vielleicht bei mir bleiben, andere davonfliegen. Ich für meinen Teil würde lieber vom Rand eines glühenden Hügels speien, beleuchtet von den Strahlen einer gnadenlosen Sonne, eine einzelne Reisende mit einem offenen Tagebuch auf der Suche nach dem Garten der frühen Kindheit.

Die Zeit der Vernunft

Die erste Empfindung, an die ich mich erinnere, ist Bewegung, mein Arm wischt hin und her, ein kleiner Versuch, der dazu führt, Bugs Bunny von meinem Hochstuhl zu stoßen. Mein stummer Partner, eben noch lebensgroß vor mir, verschwand wie ein Wikingerschiff, das vom Rand der Welt stürzt. Nur noch ein Fleck außerhalb meiner Reichweite – die erste Konsequenz einer Handlung. Ich erinnere mich, wie mein Vater mich hielt und wie anders es sich anfühlte, von meiner Mutter gehalten zu werden. Er war entspannt, ich suchte seine beruhigende Schulter. Ich fühlte mich zu ihm hingezogen, auch wenn meine Mutter die stets Anwesende und Beherrschende war. Noch kein Jahr alt, machte ich meine ersten wackligen Schritte über den Küchenboden und marschierte dann einfach weiter. Meine Mutter war durchgehend gefordert von ihrem wissbegierigen, agilen ersten Kind, das seinem Erkundungsdrang nicht widerstehen konnte, sich aus ihrem Griff befreite, im Park losrannte, in Kaufhäusern verschwand und ihre Zuneigung verschmähte.

Abbildung 1: Memorial Day, 1947, Chicago

Sie warnte mich vor allen erdenklichen Gefahren, doch ich musste es selbst herausfinden und wurde folglich gebissen, gestochen und war allen möglichen Beschimpfungen und Verletzungen ausgesetzt. Mit wenig Verständnis für das Ringen um mich herum oder das Chaos, das ich verursachte, griff ich nach dem Verbotenen: einer angezündeten Zigarette, einem silbernen Tischfeuerzeug, das ich anklickte, um eine hübsche Flamme zu erzeugen, oder ich schlang ein Gummiband fest um mein Handgelenk. Ein verbrannter Finger, eine blaue Hand.

Stück für Stück füge ich das stetig wachsende Mosaik meines früheren Daseins zusammen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Grant Harrison Smith, emotional gebrochen und von malariabedingten Migräneschüben geplagt, aus dem aktiven Dienst in Neuguinea und den Philippinen nach Philadelphia zurück. Er beendete nie die Highschool, sondern schloss sich seinem Bruder und seiner Schwester als Haupttänzer ihres Stepp- und Akrobatentrios an, doch der Krieg hatte ihre Erfolgsaussichten zunichtegemacht. Beverly Williams, eine junge Witwe, die einen Sohn bei der Geburt verloren hatte, arbeitete in einem Nachtklub. Sie kannten sich schon seit ihrer Jugend und fanden nach dem Krieg Trost und Vertrautheit ineinander. Er war unsicher, was die Zeit bringen würde, glaubte aber, dass dem Fernsehen die Zukunft gehörte. 1946 bewarb er sich und wurde angenommen an einer technischen Schule in Chicago, die als Nachkriegsanreiz ein Stipendium von zwanzig Dollar pro Woche einschloss. Seinem Plan folgend, ließen sich meine Eltern standesamtlich trauen und stiegen in einen Zug nach Chicago. Dort mieteten sie zwei Zimmer in einer Pension in einem polnischen Viertel nahe dem Logan Square. Meine Mutter, die mit mir schwanger war, arbeitete als Kellnerin, solange sie sich auf den Beinen halten konnte.

Ich wurde am Silvesterabend erwartet, kam aber einen Tag zu früh inmitten eines heftigen Schneesturms zur Welt und verdarb meiner Mutter damit die Chance, ein Neujahrsgeschenk in Form eines Kühlschranks zu bekommen. Stattdessen benutzte sie weiterhin einen altmodischen Eisschrank und wartete jede Woche auf den Eismann mit seinem Pferdefuhrwerk, der ihr einen großen Eisblock lieferte.

In My First Seven Years, meinem übergroßen verblassten rosafarbenen Babybuch, gefüllt mit Listen von Krankheiten, Geburtstagen und Anmerkungen zu meiner Entwicklung, schrieb meine Mutter ein Gedicht mit dem Titel Patti. Man spürte ihre Freude über die Geburt eines kleinen Mädchens, wenn auch ein kränkliches mit akuten Bronchialbeschwerden. Mein Vater sagte, ich sei schon hustend zur Welt gekommen. Er packte mich warm ein, und sie verließen zusammen das Krankenhaus, hinaus in den wirbelnden Schnee. Meine Mutter sagte, er habe mir das Leben gerettet, indem er mich stundenlang über einen dampfenden Waschtisch hielt. Doch von alldem wusste ich nichts, weder von den Träumen meines Vaters noch den Mühen meiner Mutter, die bald mit einem zweiten Kind schwanger war.

Meine Schwester Linda wurde dreizehn Monate nach mir geboren, auch sie während eines heftigen Schneesturms in Chicago. Mit zwei Jahren konnte ich Linda nicht aussprechen, also nannte ich sie Dinny, ein Name, der sich eine ganze Weile hielt. Ich sehe meine Mutter vor mir mit dem dunklen welligen Haar und der allgegenwärtigen Zigarette, ich neben ihr herwackelnd, meine Schwester im Kinderwagen und ein drittes Kind im Verborgenen unter einem übergroßen Chesterfield-Mantel in sich tragend. Als sie die Schwangerschaft nicht länger verbergen konnte, zwang uns der Vermieter umzuziehen. Mit einem dritten Kind unterwegs musste mein Vater seinen Traum aufgeben, in die sich schnell entwickelnde technische Welt des Fernsehens einzusteigen, und sich eine Ganztagsarbeit suchen.

Meine Mutter hielt alle unsere Adressen in meinem Babybuch fest. In den ersten vier Jahren meines Lebens zogen wir elfmal um, von Pensionen in möblierte Wohnungen. Wir fuhren per Zug nach Philadelphia und blieben für einen kurzen, unerwünschten Aufenthalt bei der schönen, aber engherzigen Schwester Gloria meines Vaters. Ich erinnere mich noch an das Spinett meiner Großmutter Jessie, ein kleines Klavier, und an meine Tante, die mich schlug, weil ich darauf spielen wollte.

Im Winter zogen wir von Gloria in die nahe gelegene Hamilton Street. Mein Vater fand Arbeit in einer gewerkschaftlich organisierten Fabrik und übernahm die Nachtschicht, meine Mutter arbeitete weiter als Kellnerin. Am Heiligabend, nach einem langen Arbeitstag, kaufte meine Mutter zwei große Lutscher und zwei kleine handbemalte Holzpinguine für unsere Strümpfe – mehr konnte sie sich nicht leisten –, bevor sie im vollen Bus nach Hause fuhr. Als sie ausstieg, baumelte ein leerer Riemen an ihrer Schulter; jemand hatte ihn durchgeschnitten und sich mit ihrer Tasche aus dem Staub gemacht. Im Lauf der Jahre erzählte sie die Geschichte immer wieder, jedes Mal fassungslos, dass wir in diesem Jahr keine Weihnachtsgeschenke bekamen. Seitdem fällt es mir schwer, auf Flohmärkten oder in Billigläden an kleinen Pinguinen vorbeizugehen, als könnte ich so das große Eisfeld füllen, das in ihrem traurigen starken Herzen zurückgeblieben war.

Unser kleiner Bruder wurde im Juni 1949 geboren. Er hieß Todd, doch wir nannten ihn liebevoll Toddy, ein kleines, runzliges Ding, eingewickelt in eine hellblaue Decke. Meine Mutter legte ihn in eine Korbwiege, und uns wurde aufgetragen, ihn nicht zu stören. Ich erinnere mich, wie ich über ihm stand und ihn ansah, überwältigt von dem Gefühl, er müsse beschützt werden.

Kurz darauf wurde bei mir Tuberkulose festgestellt, sie grassierte unter den armen Einwandererkindern in unserem Viertel. Um die Kleinen zu schützen und mir eine gesündere Umgebung zu bieten, holte mich mein Großvater mütterlicherseits, den wir Daddy Frank nannten, aus unserer beengten Unterkunft auf seine Schaffarm in Chattanooga. Er war gut aussehend, freundlich und spielte Ragtime-Piano. Ich durfte in der frischen Luft herumrennen, wurde mit Schafsmilch gemästet und bekam mit einer großen Glasspritze hohe Antibiotika-Dosen verabreicht. Später erfuhr ich, dass Daddy Franks viel jüngere und kinderlose zweite Frau Dolly vorhatte, mich zu behalten.

Meine Mutter liebte ihren Vater, doch nach fast einem Jahr Trennung musste sie ihm mit rechtlichen Schritten drohen, damit er mich wieder nach Hause brachte. Sie sagte, ich kam mit einem Südstaatenakzent und Lackschuhen zurück sowie mit einem silbernen Kinderbesteck, in das PATTI LEE eingraviert war. Ich habe wenig Erinnerungen an diese Zeitspanne, in der wir getrennt lebten. Mein Babybuch enthält nur das Datum meines Flugs nach Chattanooga und eine leere Seite an meinem dritten Geburtstag.

Am 1. Mai 1950 zogen wir in die fünf Kilometer entfernte Baring Street auf der anderen Seite des Schuylkill River. Da ich redselig und ungestüm war, erlaubte mir meine Mutter, allein auf der Treppe zu sitzen, während das Baby schlief, solange ich versprach, mich nicht vom Fleck zu rühren. Beglückt saß ich dort und beobachtete die letzten Überreste der 1940er-Jahre, die bald der modernen Zeit weichen sollten. Es gab Pferdefuhrwerke, den Eishändler, einen Lumpensammler und einen Leierkastenmann mit einem Affen, der eine kleine rote Mütze trug. Auf der anderen Seite befand sich ein Gebäude im mittelalterlichen Stil, erbaut 1882 von einem irischen Eisenbahnbaron. Mit den zinnenbewehrten Türmchen, der viktorianischen Holzveranda und dem Giebeldach erinnerte es an ein kleines Schloss. Später wurde es in ein Exerzitienhaus der Dominikaner umgewandelt, ein märchenhafter Ort, bewohnt von umherhuschenden Mönchen in schwarz-weißen Ordensgewändern. Das Kommen und Gehen in der Baring Street beflügelte meine Fantasie, und so fanden das Märchenschloss und der freundliche Affe des Leierkastenmanns Eingang in künftige Geschichten, die ich für meine Geschwister ersann.

Linda war ein stilles Mädchen, viel kleiner als ich, mit großen staunenden Augen, das immer hinter mir hertrottete und sich an meinem Kleid festhielt. Sie hatte eine Puppe namens Jessica, die ziemlich mitgenommen aussah. Wahrscheinlich war es eine gebrauchte Puppe oder sie wurde schon in einem bemitleidenswerten Zustand geboren, aber sie liebte Jessica und schleppte sie überall mit hin. Eines Tages ging einer von Jessicas Armen ab. Ich versuchte verzweifelt, ihn wieder dranzumachen, aber das Gummiband, an dem der kleine Arm gehangen hatte, war gerissen. Der Puppenarm lag auf einem Regalbrett und wartete auf eine fähigere Chirurgin.

Meine Mutter musste sich jetzt um drei Kinder kümmern. Sie brachte uns das Beten bei und kontrollierte die Spielwiese meiner lebhaften Fantasie. In meinem Babybuch notierte sie, dass ich zu Unwahrheiten neigte. Wenn mich die Wahrheit nicht interessierte, war ich mit einer anderslautenden Realität zur Stelle. Um meinen klugen kleinen Verstand zu dämpfen, erhielt ich einige Schläge mit dem Paddel, ergänzt von nutzlosen Versuchen, mein frühes Bibelstudium und meine moralische Erziehung zu lenken. Sie hatte wenig Zeit, um auf meine endlosen metaphysischen Fragen über Jesus, die Engel und die Besonderheiten der Himmelskörper einzugehen. In meinem Babybuch sind in ihrer hastigen Handschrift zwei meiner Fragen festgehalten: Was ist die Seele? Welche Farbe hat sie?

Beim Abendgebet löcherte ich meine Mutter mit so vielen Fragen, dass sie beschloss, mich in der presbyterianischen Sonntagsschule anzumelden. Mit dreieinhalb lernte ich zusammen mit älteren Kindern die Bibel auswendig. Fürs Erste war ich damit zufrieden, auch wenn keine meiner Fragen beantwortet wurde. Vor dem Schlafengehen sagte ich Linda auf, was ich gelernt hatte, und mit ihrer einarmigen Puppe auf dem Schoß hörte sie mir staunend zu.

Toddy war ein kränkliches Baby, und wir bewegten uns leise, damit er schlafen konnte. Eines Nachts erwachte ich aus einem Albtraum, in dem ich vielleicht etwas zu grob mit dem Baby spielte und ihm einen Arm abriss. Schwitzend wachte ich auf, unfähig, Realität von Traum zu unterscheiden. Im Dunkeln tastete ich nach Jessicas Arm, der auf unserer Kommode lag, und eilte zur Korbwiege, um ihn zu befestigen. Toddy fing an zu weinen, und meine Mutter sah, wie ich ihn im Halbschlaf mit dem Puppenarm traktierte. Sie war stinkwütend auf mich. Ich hatte ihr Angst gemacht und das Baby gestört. Verwirrt und eigenartig beunruhigt von dem Erlebnis legte ich mich wieder ins Bett. Dieser Albtraum verfolgte mich jahrelang, immer der gleiche Ablauf. Ich sah mich selbst in dem Schlafanzug, aus dem ich längst herausgewachsen war, mein ungleichmäßig geschnittenes dickes dunkles Haar, meine ausgestreckte Hand mit dem Puppenarm, während ich den Namen meines Bruders flüstere: Toddy.

Meine Mutter hatte ihre Schwangerschaft vor dem neuen Vermieter verbergen können, aber kein schreiendes kleines Kind. Wir waren ein weiteres Mal entwurzelt und zogen vorübergehend wieder zu Tante Gloria, wo wir in der ungastlichen Atmosphäre und umgeben von dunkler Holztäfelung drei unangenehme Monate verbrachten. Ich wünschte mir immer noch sehnlichst, auf dem glänzenden Spinett meiner Großmutter zu spielen. Das Instrument war meinem Vater vererbt worden. Meine Mutter versprach, dass ich es haben könnte, wenn wir ein eigenes Zuhause hatten, und ermahnte mich zur Geduld. Die Mutter meines Vaters, Jessie, starb mehrere Monate vor meiner Geburt am Palmsonntag an Krebs. Sie war eine sanfte Spitzenklöpplerin, die Spinett und Harfe spielte, eine von sechs Schwestern, deren Familie 1980 aus Liverpool eingewandert war. Mein Vater liebte seine Mutter sehr und sagte oft, Lindas einfühlsame Art stamme von ihr. Jessie führte gewissenhaft Tagebuch, eines für jedes Jahr, sie hielt hauptsächlich das Wetter und Familienaktivitäten fest. Als ich älter wurde, versuchte ich oft, ihre tägliche Routine zu übernehmen, aber manchmal vergingen die Tage so schnell, dass ich es vergaß.

Am 6. Mai 1951 zogen wir in die Newhall Street, eine vorübergehende Unterkunft, die Soldatenfamilien angeboten wurde, während sie eine feste Wohnung suchten. Es war eine weiß getünchte Anlage mit Kasernencharakter, bestehend aus drei miteinander verbundenen zweistöckigen Häusern, in denen je vier Familien wohnten. Sie überblickte ein weites, verwildertes Feld, auf dem Gänseblümchen und Löwenzahn wuchsen. Das ganze Gelände wurde liebevoll »der Acker« genannt.

Direkt dahinter befand sich eine betonierte Fläche mit überquellenden Mülltonnen, Ölfässern, verrosteten Dosen und weggeworfenem Gerümpel. Wenn keine Erwachsenen in der Nähe waren, versammelten wir uns dort oft und gingen auf Schatzsuche. Den riesigen Kriechgang unter den Gebäuden nannten wir das Rattenhaus. Nur unzulänglich mit Brettern vernagelt, war er der verbotene Kern des Komplexes, den wir mit kleinen Taschenlampen erkundeten. Er war dunkel, staubig und von großen Stadtratten mit roten Augen bewohnt. Das waren unsere Spielplätze, einer strotzte vor Natur, der andere vor Dreck, aber von den Kindern wurden beide gleichermaßen geliebt.

Mit meinen vier Jahren hatte ich mehr Forscherfreiheiten als meine Geschwister. Toddy war noch ein Kleinkind. Linda schien dazu geboren, zwischen Wildblumen zu sitzen, umgeben von Schmetterlingen. Stattdessen saß sie im Schmutz hinter unserem Mietshaus und beobachtete unschuldig die Wolken am Himmel, unberührt von den herumflitzenden Ratten und dem Schlamm, der in ihre Söckchen sickerte.

Wir wohnten im ersten Stock des ersten Gebäudes gegenüber von einem alten jüdischen Mann und seiner Enkelin, die einzigen Überlebenden ihrer Familie. Er arbeitete in Klein’s Chocolate Factory, trug einen schweren schwarzen Mantel und war zurückhaltend, ein Mann der leisen Töne. Meine Mutter teilte unser Essen mit den beiden, und er holte ein riesiges Stück Schokolade aus den Falten seines abgetragenen Mantels. Abends saß meine Mutter, die immer eine mitfühlende Zuhörerin war, mit ihm in der Küche. Das kleine Mädchen mit den dunklen Augen sagte nie ein Wort, schien nie seine Hand loszulassen, und nach ein paar Monaten zogen sie, wie andere auch, in aller Stille aus, ohne sich zu verabschieden.

Wir sahen viele Einwanderer kommen und gehen, doch die Kerngruppe, überwiegend Familien von Soldaten in wirtschaftlich unsicheren Verhältnissen, teilten alles miteinander und passten gegenseitig auf die Kinder auf. An heißen Sommerabenden versammelten sich die Erwachsenen auf Gartenstühlen, rauchten, tranken Löwenzahnwein oder einen Seagram’s Gin mit Tonic. Die Männer redeten vom Krieg, die Frauen vertrauten sich Geheimnisse an, die Kinder durften machen, was sie wollten. Nach sechs Monaten bekamen alle Mieter einen Räumungsbescheid, gefolgt von einer Reihe von Abrissaufschüben, dank derer wir letztlich fast vier Jahre blieben und zum ersten Mal ein Gefühl von Zuhause erfuhren. Die meisten Familien empfanden die ständigen Gnadenfristen als befreiend und fürchteten die nächste Etappe. Die allgegenwärtige, in der Schwebe hängende Frage lautete: Wohin würden wir alle gehen? Vielleicht in ein Wohnheim, in eine kleinere Wohnung, oder ein vorübergehender Aufenthalt in einem weiteren abbruchreifen Gebäude? Während sich unsere Eltern mit einem ungewissen Schicksal herumschlugen, übten wir uns in Unbekümmertheit – die Zukunft war eine erwachsene Sorge. Wir Kinder hatten in dieser grausamen und zugleich magischen Realität unsere eigenen Prüfungen mit Ratten, Grobianen, zeckenbefallenen Hunden und einer Fülle von Krankheiten zu bestehen.

In den folgenden Monaten bearbeitete ich meine Mutter wegen des Spinetts, obwohl in unserer kleinen Wohnung eindeutig kein Platz dafür war. Gloria hatte die meisten Sachen meiner Großmutter zwischengelagert. Meine Eltern hatten nicht das Geld, um die Rechnung für die Lagerung zu bezahlen, und verloren irgendwann alles, auch das Spinett, das englische Porzellan sowie die Jugendbücher und den Schlitten meines Vaters. Für mich war das eine große Enttäuschung, und es schmerzte mich, das Spinett in den Händen eines Fremden zu wissen. Noch heute sehe ich vor mir, wie meine ausgestreckten Finger nach den glänzenden Tasten greifen.

Jessies mit grünem Brokat bezogenes Schlafsofa wurde gerettet und war das zentrale Möbelstück im Wohnzimmer, das sich zur kleinen Küche hin öffnete, die von einem Kanonenofen beherrscht wurde. Wir alle liebten die altmodische, überdimensionierte Couch. Zu besonderen Anlässen oder bei heftigen Stürmen badeten wir zu dritt in der Wanne, zogen unsere Schlafanzüge an, während unsere Mutter das Sofa ausklappte, kletterten dann darauf und teilten uns eine große Schüssel Popcorn. Die grüne Couch blieb über Jahre hinweg ein tröstlicher Zufluchtsort, der uns mit der Großmutter verband, die wir nie gekannt hatten.

Der jüngere Bruder meiner Mutter, Bobby, besuchte uns oft und brachte meistens eine Überraschung mit. Er schenkte uns ähnlich aussehende Puppen, rosa gekleidet für die Mädchen, blau für den Jungen. Toddy wollte die rosafarbene und ich die blaue, also tauschten wir heimlich. Er hing sehr an der rosafarbenen Puppe, und eines Nachmittags ließ er sie beim Spielen draußen fallen und sie purzelte eine kleine Klippe hinunter. Tränenüberströmt zog er an meinem Hemd und führte mich zu der Stelle. Ich konnte sie auf halber Strecke sehen, sie hing gefangen im Brombeergestrüpp. Toddy und Linda standen in gespanntem Schweigen da, während ich die Lage taxierte. Ich erkannte meine Aufgabe und bestimmte die beste Route. Vorsichtig schob ich mich abwärts, hielt mich an vorstehenden Felsen fest, packte die Puppe und zog mich mit nur wenigen Kratzern wieder hoch.

Linda, als Dinny die Krankenschwester, zupfte kleine Dreckstückchen und Dornen aus der Puppe. Die Dankbarkeit in Toddys Gesicht war herzerweichend. Die beiden waren so klein und sprachen kaum, wirkten aber seltsam weise. Uns verband eine unerklärliche Telepathie. Eine ganz eigene Sprache, die sich am stärksten in unserem Spiel der Knöpfe offenbarte, bei dem die Fantasie und unsere Fähigkeit, eins zu sein, miteinander verschmolzen. Als wir einmal wegen irgendeines Kinderdelikts zum Stillsein in unserem Zimmer verdonnert wurden, entdeckten wir eine wunderbare Methode, um miteinander zu kommunizieren. Wir saßen vor einer alten Kommode aus Zedernholz mit zwei Knöpfen an jeder Schublade, einige schon etwas lose, und warteten auf den richtigen Moment. Dann nickte ich, wir schlossen die Augen und drehten gleichzeitig an den Knöpfen. Mühelos stiegen wir in unser kleines Schiff, mit Segeln aus fadenscheinigen Laken, die plötzlich leuchteten, und schon waren wir unterwegs. Das Meer der Möglichkeiten, in dem wir segelten, würde für immer uns gehören. Wir gaben nicht einen Ton von uns, keinen Mucks und keinen Freudenschrei, während wir durch ein Spektrum von verschiedensten Farben flogen – Blau und Grün, Rot und Rosa, Gold und Silber – ein Malerkasten voller Buntstifte.

Abbildung 2: Patch-Geschwister, 1951

Meine Mutter freundete sich mit einer irischen katholischen Familie an, die unter uns wohnte. Mary und Les, ihre drei Söhne und Aggie, ihre Urgroßmutter. Mary war als Kind von einer riesigen Ratte gebissen worden und hatte eine tiefe Narbe in Form eines Zahnrings am Hals. Die Kinder in der Nachbarschaft fürchteten und respektierten Aggie, mich aber faszinierte sie. Ich hatte meine Großmütter nie gekannt, da beide vor meiner Geburt starben. Aggie war ans Bett gefesselt und las mir gern Geschichten vor. Meine Mutter schimpfte mich, weil ich sie belästigte, aber Aggie scheuchte sie weg und erklärte, sie hätte alle Zeit der Welt. Ich erinnere mich nur an eine Gelegenheit, als Aggie das Bett verließ – sie war so winzig, ungefähr einen Meter fünfzig, in einem hellen Nachthemd, mit einem langen weißen Zopf, der ihr über den Rücken hing. Sie wühlte herum und fand schließlich ein dunkelgrünes Buch mit dem Titel Irish Fairy Tales, mit goldener Prägeschrift und einem Krieger, der einen Schild hielt, flankiert von zwei Jagdhunden. Sie genoss es, mir immer wieder meine Lieblingsstellen vorzulesen. Wenn sie döste, spielte ich mit ein paar Soldaten, die ich in meiner Tasche aufbewahrte. Ihre Steppdecke war mein Schlachtfeld, ihr armer geschwollener Bauch mein Berg.

Ich bekam Masern und sah sie mehrere Tage lang nicht. Als es mir besser ging, trat ich in die stille Wohnung, wie immer, ohne anzuklopfen. Die Tür war nie abgeschlossen, und da Aggie nie das Haus verließ, war ich sicher, sie anzutreffen. Ich hoffte, sie würde mir etwas vorlesen, doch als ich in ihr Zimmer kam, war alles verschwunden: ihre Sachen, die weiche Steppdecke und das magische grüne Buch. Niemand hatte daran gedacht, mir zu sagen, dass Aggie während meiner Krankheit gestorben war. Damals wurde Kindern selten etwas erklärt. Ich stand da und überlegte, was ich tun sollte, dann setzte ich mich still in den Sessel, in dem ich immer gesessen hatte, und stellte mir vor, wie meine Soldaten auf Aggies gestepptem Berg herabglitten.

Vor Kurzem schwelgte ich zusammen mit Linda in Erinnerungen und erzählte ihr wehmütig von Aggie, beschrieb das Buch mit den irischen Märchen und beklagte, dass ich mich nicht mehr an meine Lieblingsstellen erinnerte. Ein paar Wochen später erhielt ich ein rätselhaftes Paket mit der Post. Ohne Karte, ohne Worte, so wie es meine Mutter oft getan hatte. Ein grünes Buch mit goldener Prägeschrift, der gleiche Krieger mit einem erhobenen Schild. Zuerst traute ich mich kaum, es aufzuschlagen, dann holte ich tief Luft, las begierig die Geschichte des Jungen Fionn und erkannte die Stellen, die ich früher so geliebt hatte. Alle Wünsche sind flüchtig, nur einer nicht, und der bleibt für immer bestehen. Es war der Wunsch nach Weisheit, den Fionn aufrichtig hegte, und danach befragt, was er damit anfangen würde, rief er: Ich würde ein Gedicht schaffen. Als ich diese Stelle las, erinnerte ich mich an Aggies irischen Akzent, ihre zitternden Hände und das Feuer meiner Fantasie.

Als ich in die Vorschule kam, fiel es mir schwer, meine Geschwister zurückzulassen, aber ich freute mich auch aufs Lernen. Da es keinen Busdienst gab, ging ich allein die zweieinhalb Kilometer von unserem »Acker« zur Charles W. Henry School, einem historischen zweistöckigen roten Backsteingebäude im Kolonialstil in der Carpenter Lane. Ich marschierte die Straße entlang und überquerte die Brücke über dem Schuylkill River, den die Lenape einst Tulpehane, Turtle River nannten. Bei starkem Wind hatte ich Angst, weggefegt zu werden, und bei heftigem Regen kam ich durchnässt nach Hause, vielleicht die Ursache für meine häufigen Bronchitisschübe. Aber ich liebte die prächtigen, mit Türmchen versehenen Gebäude in der Ferne, die so anders waren als die verlassenen Häuser in unserem abrissreifen Viertel. Ich erfand lange Geschichten über ein armes Kind, das die Gunst eines Königs erwarb, märchenhafte Rettungen, bis ich die Schule erreichte und die steilen Kalksteinstufen zu der breiten Bogentür erklomm.

Irgendwann entdeckte ich eine Abkürzung durch einen kleinen Wald mit einem malerischen Teich. An manchen Morgen blieb ich dort stehen, und die Sonne spielte so gleißend auf der Oberfläche, dass ich sicher war, es sei die Wohnstätte von Geistern, eine Ecke vom Paradies. Ich liebte diesen heimlichen Zufluchtsort, der versteckt hinter der viel befahrenen Straße lag. Dort entdeckte ich auch eine sehr alte Schnappschildkröte. Damals gab es in der Umgebung von Philadelphia noch viele Schnappschildkröten. Die Leute fingen sie, um sie an Restaurants für Suppe zu verkaufen. Eines Morgens kletterte sie langsam aus dem seichten Teichrand und blieb nur wenige Fuß vor mir stehen. Ich saß mit meiner rot karierten Schultasche auf einem großen Stein und beobachtete sie gebannt. Sie war gewaltig, mit uralten Augen, bestimmt ein König. Wir kommunizierten, so wie ich es in unserem telepathischen Spiel mit meinen Geschwistern getan hatte. Ich trat in ihre Welt, auch wenn ich kaum sagen konnte, wohin wir gingen. Es schien nur ein paar Momente zu dauern, aber als ich in der Schule ankam, war meine Lehrerin sehr verärgert, es war Mittagszeit, ich war den ganzen Vormittag weg gewesen.

Meine Mutter reagierte völlig hysterisch, weil sie seit dem Tod des Lindbergh-Babys eine krankhafte Angst vor Entführungen entwickelt hatte. Erleichtert und zugleich wütend nahm sie mich auf jede erdenkliche Weise in die Mangel, um zu verstehen, wo ich gewesen war. Ich konnte nur antworten, nirgendwo, denn ich hätte es unmöglich erklären können. Da ihre Wut nicht nachließ, schaltete sich mein Vater ein und schlug vor, dass wir einen Spaziergang machen. Er bat mich, ihm mein Nirgendwo zu zeigen. Ich führte ihn zu der Abkürzung, vorbei am Spielplatz, und er hielt mich an der Hand, als wir den Wald betraten. Alles war still. Er setzte sich zu mir auf den großen Stein, und ich gestand, dass ich mit einer riesigen Schildkröte gesprochen hatte. Er stellte noch ein paar Fragen, und dann saßen wir glücklich schweigend da, ein seltener Moment, an den ich oft zurückdenken musste. Ich wünschte, er hätte die Schildkröte sehen können, aber sie ließ sich nicht mehr blicken. Auf dem Rückweg fragte ich ihn, ob er es meiner Mutter erzählen würde. Ich sage ihr, dass alles in Ordnung ist, du hast nur mit offenen Augen geträumt und das Zeitgefühl verloren. Der Rest bleibt zwischen uns. Mein Vater verlor darüber nie wieder ein Wort. Meine Mutter schimpfte mit mir, weil ich einen anderen Weg genommen hatte, und ich musste versprechen, es nie wieder zu tun. Am Abend hatte ich das Gefühl, dass alles gut war, und sprach ein kleines Gebet für den König der Schildkröten, den ich, wie mir traurig bewusst war, nie wiedersehen würde.

Meine Mutter nahm zusammen mit einer Arbeitskollegin namens Novella Bügelwäsche an, für fünf Dollar pro Korb, die sie sich gleichmäßig teilten. An einem Samstag ging Novella mit mir und ihrem Sohn in den Zoo. Sie nahm uns beide an die Hand, und wir spazierten Zuckerwatte essend den Weg entlang. Ich hatte noch nie ihre Hand gehalten, sie war groß und weich, und mir fiel etwas Neues auf. Tante Novella, sagte ich, warum ist deine Hand dunkler als meine? Ach, ich weiß nicht, Kleines, erwiderte sie lachend, Gott hat mich halt so gemacht. Und damit hatte sich die Sache. Wenig später kamen wir an einer Wahrsagerin vorbei, die meinen Blick auffing und mir etwas zuzischte. Beachte sie nicht, sagte Novella. Aber ich war beunruhigt, es schien mir ein schlechtes Omen zu sein. Warum hat sie das getan?, fragte ich. Novella blieb stehen, beugte sich zu mir und lächelte. Weil du besonders bist, sagte sie, daran darfst du nie zweifeln.

Obwohl ich für meine Streunerei geschimpft wurde, setzte ich meine Erkundungen fort, wann immer sich mir die Gelegenheit bot. Um Halloween herum zog ich los, um mir die Rollschuhe anzusehen, die ich eine Woche zuvor im Schaufenster von Pep Boys entdeckt hatte. Es gab eine Abkürzung durch einen Steintunnel, der auf die Wissahickon Avenue mündete, von meiner Mutter streng verboten. Die Wolken hatten sich vor die Sonne geschoben, der Eingang war ein wenig dunkel. Ich zögerte, doch die Sonne brach wieder durch und ein Lichtstrahl erhellte den Ausgang am anderen Ende. Plötzlich sah ich winzige Juwelen aufblitzen, die wie ein Schatz auf dem Weg verstreut lagen. Rubine, Topase und vielleicht ein paar Smaragde. Bilder von den sieben Zwergen, die Tonnen voller Edelsteine schürften und dabei Heiho sangen, tauchten vor meinem geistigen Auge auf. Ich stand da wie versteinert, dann schmiedete ich schnell einen Plan. Ich würde den Schatz aufsammeln, meine Familie und unsere Nachbarn aus der Armut retten und alle Rechnungen bezahlen. Für mich würde ich die Rollschuhe kaufen, Linda und Toddy könnten haben, was sie wollten. Alles geschah in Sekunden. Ich eilte dem Schatz entgegen und hielt inne. Auf dem Boden vor mir lagen Hunderte M&Ms, rote, grüne, gelbe; meine Rubine, Topase und Smaragde schimmerten in einem hellen Sonnenstrahl. Ich hatte noch nie so viel M&Ms gesehen. Ich hob sie auf, wischte sie an meinem Hemdärmel ab und füllte mir damit die Taschen. Normalerweise hätte ich mich gefreut, so viele Gratissüßigkeiten zu finden, aber ich fühlte mich betrogen, ein Opfer meiner eigenen unschuldigen Illusionen. In einem Zustand trotzigen Kummers aß ich die M&Ms auf, alle, ohne ein paar für meine Geschwister aufzuheben.

Bei meiner fünften Geburtstagsfeier war ich nicht anwesend. Stattdessen lag ich im Dunkeln, litt unter einer heftigen Migräne, wenn auch nicht so schlimm wie die meiner Mutter, und tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich vermutlich unter Malariakopfschmerzen litt wie mein Vater. Am nächsten Morgen fand ich ein Paket von meiner Mutter auf dem Küchentisch, mit den Rollschuhen von Pep Boys, die ich mir insgeheim gewünscht hatte. Sie schien immer zu wissen, was ich dachte, was ich im Schilde führte, ob gut oder schlecht. Sie beobachtete mich genau, entdeckte jede kleine Unwahrheit und fühlte mir ständig auf den Zahn, was dazu führte, dass ich Wahrheiten verbarg, die nicht verborgen werden mussten. So entstanden die meisten unserer Konflikte. Sie versuchte verzweifelt, mich im Auge zu behalten, mich zu formen, aber ich entzog mich hartnäckig jeder Formung. Andererseits erkannte sie immer, was mir wirklich wichtig war. Ich liebte meine Rollschuhe, es waren genau die, die ich wollte, und noch heute kann ich den Nervenkitzel nachempfinden, als ich sie anschnallte, mit dem Schlüssel festzog und die Schwingungen spürte, wenn ich zügig über verbotene Wege rollte.

Die Vorschule war eine Enttäuschung, wir saßen im Kreis, sangen Reime aus Mother Goose, lernten auswendig und machten auf zusammengeschobenen Tischen ein Nickerchen. Meine Beine waren zu lang, ich war viel zu unruhig, um zu schlafen. Wahrscheinlich hielt man mich für ein trübseliges Kind, eine Einzelgängerin, ich erinnere mich kaum daran, mit meiner Lehrerin oder meinen Mitschülern interagiert zu haben. Ich bevorzugte die Gesellschaft meiner Geschwister und hing meinen eigenen Gedanken nach, egal wie abstrakt, bis ich allmählich die Sprache entwickelte, um sie auszudrücken. Und diese Sprache war Dichtung.

Ich durchlebte eine Proust’sche Kindheit, in der sich Quarantäne und Genesung ständig abwechselten. In meinen ersten sechs Jahren überstand ich eine ansteckende Krankheit nach der anderen – Lungenentzündung, Tuberkulose, Röteln, Mumps und Windpocken. Nach der ersten ausgeprägten Phase folgte regelmäßig eine längere Bettruhe, die ich auf einem provisorischen Bett neben dem Kohleofen verbrachte, wo ich mir die Figuren aus meinen Büchern vorstellte und ihnen über die Seiten hinaus Abenteuer spann. Nichts löste in mir größeres Grauen aus als eine riesige Glasspritze, die aus der schwarzen Tasche eines Arztes erschien. Ich bemühte mich, die Symptome jeder aufkommenden Krankheit so lange wie möglich zu verbergen, und las oft die zerfledderten Überreste eines Ratgebers für Heilkräuter und Naturheilmittel, The New Family Herbal; or Domestic Physician, ein Erbstück meines Großvaters mütterlicherseits, der Kräuterheilkunde praktizierte. Das Titelbild zeigte zwei Schutzengel. Brüchig und in Tuch eingeschlagen, schmachtete es auf unserem Bücherregal vor sich hin. Wenn meine Mutter nicht da war, wickelte ich es aus und versuchte, den Inhalt zu entziffern, der manchmal beim Berühren fast zerfiel. Ich war entschlossen, mich und meine Geschwister vor der gefürchteten, mit dickem Penicillin gefüllten Spritze zu retten.

Ich studierte die Beschreibungen der Krankheiten im hinteren Teil des Buches und suchte dann die entsprechende Arznei. Ein Aufguss aus frisch gepflückten Löwenzahnblättern oder Zitrone und Honig oder Apfelessig waren ein todsicheres Heilmittel für geringfügige Beschwerden. Todd war zu klein, um mit solchen Anliegen behelligt zu werden. Linda war meine Verbündete. Wenn sie oder ich Symptome einer unbekannten Krankheit aufwiesen – Fieber, Triefnasen, Schüttelfrost –, konsultierte ich die Naturbibel und diagnostizierte Diphtherie. Nachdem wir einen zusätzlichen Löffel voll Essig hinuntergeschüttet hatten, legten wir uns sofort ins Bett, zogen uns Decken über den Kopf und schwitzten erfolgreich aus, woran wir gerade litten. Linda und ich teilen noch heute gern unser heimliches medizinisches Band; wir hatten die gefürchtete Diphtherie auf eigene Faust besiegt.

Obwohl Krankheit mein ständiger Gefährte war, setzte ich mich nie mit den Bettlägerigen in Büchern gleich. Mein Vorbild war Mary Lennox in Der geheime Garten, eine unerschrockene Waise, die, nachdem ihre Eltern von der Cholera dahingerafft wurden, dem an den Rollstuhl gefesselten Sohn ihres Vormunds das Laufen lernt. Ich stellte fest, dass Robert Lewis Stevenson und Frank L. Baum als Kinder bettlägerig gewesen waren und es geschafft hatten, ihre Krankheit dank der Kraft ihrer wunderbaren Vorstellungskraft zu bezwingen.

Ich glaubte, dass mich mein fester Wille im Zusammenspiel mit Naturheilmitteln am Leben hielt. Ich war zu jung, um zu verstehen, dass mein Wohlergehen eher auf die Fürsorge und Pflege anderer zurückzuführen war. Mein Vater rettete mich als Säugling. Trotz ihres harten Arbeitspensums saß meine Mutter bei mir am Bett, wenn ich ernsthaft krank war. Erst Jahre später, lange nach ihrem Tod, war ich fähig, ihre Opferbereitschaft ganz zu erfassen und ihre komplizierten Gefühle zu verstehen.

Meine Mutter fristete ihr Leben größtenteils ohne die Liebe einer Mutter. Meine Großmutter Marguerite starb, bevor ich geboren war. Sie war klein, grünäugig, temperamentvoll und spielte Mandoline. Meine Mutter verehrte sie, doch sie erlitt tragischerweise einen Nervenzusammenbruch, wurde gewalttätig und kam 1952 in eine Anstalt, aus der sie nie wieder zurückkehrte. Sie erkannte ihre Kinder nicht mehr, wurde aber immer geliebt und vermisst. Ihre einst glückliche musikalische Familie zerfiel, und meine Mutter und ihre beiden jüngeren Brüder landeten bei ihrer Großmutter Olive Lily Hart, die bereits vier Söhne großgezogen hatte und die kleinen Jungen gern aufnahm, ihr gegenüber aber kalt und gleichgültig war.

Meiner Mutter gelang es nie, zu der hartherzigen Olive durchzudringen, die alle Grammie nannten. Eine hochgewachsene, Respekt einflößende Frau aus dem Mittleren Westen, die eine Kamee-Brosche und bis zum Boden reichende Röcke trug. Sie stammte von britischen Dissentern ab, konnte reiten und zog ihre eigenen Geschwister groß, als ihr verwitweter Vater sie im Stich ließ. Eine Frau, die ich gern romantisiert hätte, aber sie zeigte mir gegenüber ebenso wenig Zuneigung wie meiner Mutter. Ich sah zu, wie meine Mutter Grammies Sachen mit der Hand auf einem Waschbrett wusch, ausspülte und zum Trocknen aufhängte, dann jedes Stück faltete und in einen großen Korb legte, ohne ein einziges Wort des Dankes zu erhalten. Bei einem dieser Besuche holte Grammie, als wir uns verabschiedeten, ein großes Bonbonglas aus einer Glasvitrine und hielt es meinen Geschwistern hin, klappte aber den Deckel zu, als ich zugreifen wollte. Meine Mutter stand schweigend dabei; ich nahm ihre Hand und sagte nichts.

Am Abend schenkte mir meine Mutter vor dem Schlafengehen Silver Pennies, eine kostbare Gedichtanthologie und eines der wenigen geschätzten Überbleibsel aus ihrer Kindheit. Ich verstand die Bedeutung dieses Buches und nahm es feierlich an. Wir sprachen weder über Grammies seltsames Verhalten noch über die Bonbons oder die Wäsche. Für manche Dinge brauchten wir keine Worte.

Der leicht abgenutzte Gedichtband wurde mir liebevoll zu einer Zeit unbändiger Neugier geschenkt, ohne jegliche Anweisung, außer zu glauben. Ich grübelte über die erste Zeile des Buches nach: Um ins Märchenland zu gelangen, musst du einen Silberpenny haben. Aber Silberpennys sind schwer zu finden. Ich war sicher, dass ich in diesem kleinen Buch den Eingang in die mystische Welt finden würde, nach der ich mich am meisten sehnte. Ich mühte mich mit den Gedichten ab und lernte ein Gebet für die Elfen und Feen auswendig, die übermütigen Engel der Erde. Gott und die Feen, es möge euch geben, ich bin das Kind, begleitet mich auf allen Wegen. Ich wiederholte es leise, wenn ich zur Schule ging.

Um einen Silberpenny zu finden, so dachte ich, bedurfte es einer zweigleisigen Strategie. Den Mut, andere Dimensionen zu durchdringen, und den Blick, vorurteilsfrei zu beobachten. Vielleicht musste man die Hüter des kleinen Königreichs, die die Pennys in ihren Lagern aufbewahrten, aus der Reserve locken, oder man musste die Flügel einer Fee ergreifen und feilschen. Ich presste meine Hand auf den