9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

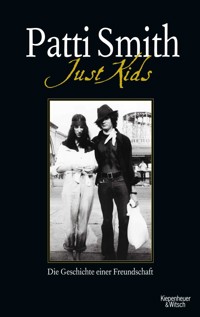

Ein autobiographisches Meisterwerk von Patti Smith, Ikone der Punk-Bewegung, Dichterin und Ausnahmekünstlerin Patti Smith führt uns in das New York der frühen Siebzigerjahre, in eine Ära, die für sie vor allem von der tiefen Freundschaft zu einem Menschen geprägt wird: dem später zu Weltruhm gelangten Fotografen Robert Mapplethorpe. Just Kids erzählt die bewegende Geschichte zweier Seelenverwandter, die für und durch die Kunst leben, und entwirft zugleich ein betörendes Bild einer revolutionären Epoche.Als Patti Smith und Robert Mapplethorpe sich im Sommer 1967 in New York kennenlernen, sind sie beide 20 und ohne einen Pfennig in der Tasche auf der Suche nach einem freien Leben als Künstler. Eine intensive Liebesgeschichte beginnt, die später in eine tiefe Freundschaft übergeht. Von Brooklyn ziehen sie ins Chelsea Hotel, wo Patti Smith Bekanntschaft macht mit Janis Joplin, Allen Ginsberg, Sam Shepard, Todd Rundgren, Tom Verlaine und vielen anderen Künstlern. Patti Smith taucht ein in die Welt der Rockmusik und wird zu einer der einflussreichsten und stilprägendsten Künstlerinnen des Jahrzehnts. Auch wenn sich ihre Wege zwischendurch trennen, bleiben Patti und Robert bis zu dessen Tod im Jahr 1989 eng verbunden.Just Kids, halb Elegie, halb Romanze, entwirft ein so noch nicht gesehenes Bild einer aufregenden Epoche und besticht durch die Offenheit, Wärme, den feinen Humor und die große sprachliche Kraft, mit der Patti Smith erzählt. Radikal, zärtlich und unverwechselbar eigen ist hier die Künstlerin Patti Smith als Schriftstellerin zu entdecken.Mit zahlreichen Abbildungen aus dem Privatarchiv von Patti Smith und Robert Mapplethorpe

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 412

Veröffentlichungsjahr: 2010

Sammlungen

Ähnliche

» Buch lesen

» Danksagung

» Abbildungsnachweis

» Das Buch

» Die Autorin

» Impressum

Inhalt

Vorwort

Montagskinder

Just Kids

Hotel Chelsea

Gemeinsam getrennter Wege

Hand in Hand mit Gott

Anmerkung der Übersetzer:

Der besseren Lesbarkeit wegen haben wir an einigen Stellen Zitate aus Songtexten oder Gedichten und Verweise, etwa auf W. S. Burroughs oder Rimbaud, eingedeutscht.

Es wurde vieles über Robert gesagt, und so vieles ist noch zu sagen. Junge Männer werden seinen Gang imitieren. Junge Mädchen in weißen Kleidern werden um seine Locken weinen. Man wird ihn verdammen oder verehren. Seine Exzesse geißeln oder romantisch überhöhen. Am Ende wird man die Wahrheit in seinem Werk finden, der eigentlichen Verkörperung des Künstlers. Sein Werk wird nicht vergehen. Es entzieht sich dem menschlichen Urteil. Denn die Kunst besingt Gott und ist letztlich sein.

[Menü]

Vorwort

ICH SCHLIEF, ALS ER STARB. ICH HATTE IM KRANKENHAUS angerufen, um ein letztes Mal Gute Nacht zu sagen, aber er war weggedämmert, eingehüllt in einen Mantel aus Morphium. Ich hielt den Hörer noch in der Hand und lauschte seinen mühsamen Atemzügen. Es würde das Letzte sein, was ich von ihm hörte, das wusste ich.

Später ordnete ich still meine Sachen, mein Notizbuch und meinen Füllfederhalter. Das kobaltblaue Tintenfass, das ihm gehört hatte. Meinen persischen Becher, mein Purpurherz, ein Tellerchen mit Milchzähnen. Ich stieg langsam die Treppe hoch und zählte dabei jede Stufe, alle vierzehn, eine nach der anderen. Ich deckte das Baby im Kinderbett zu, küsste meinen schlafenden Sohn, legte mich zu meinem Ehemann und sprach meine Gebete. Noch lebt er, flüsterte ich, daran erinnere ich mich noch. Dann schlief ich ein.

Ich wurde früh wach, und als ich die Treppe hinunterging, wusste ich, dass er tot war. Alles war still, bis auf den laufenden Fernseher, den jemand über Nacht angelassen hatte. Auf einem Kultursender lief eine Oper. Es zog mich zum Bildschirm, als Tosca voller Inbrunst und Verzweiflung ihre Liebe zu dem Maler Cavaradossi bekundete. Es war ein kalter Märzmorgen, und ich streifte mir einen dicken Pullover über.

Ich zog die Jalousien hoch, und mein Arbeitszimmer füllte sich mit Licht. Ich glättete den schweren Leinenüberwurf auf meinem Sessel und nahm ein Buch mit Gemälden von Odilon Redon zur Hand; die Seite, die ich aufschlug, zeigte den Kopf einer jungen Frau, über einer Wasserfläche schwebend. Les yeux clos. Hinter ihren blassen Lidern verbarg sich ein noch unberührtes Universum. Das Telefon klingelte, ich stand auf und nahm den Anruf entgegen.

Es war Edward, Roberts jüngster Bruder. Er sagte, er habe Robert einen letzten Kuss von mir gegeben, wie versprochen. Ich stand da wie erstarrt, dann ging ich langsam, wie in einem Traum, zu meinem Sessel zurück. In diesem Moment begann Toscas große Arie Vissi d’Arte. Ich lebte für die Liebe, ich lebte für die Kunst. Ich schloss die Augen und faltete die Hände. Die Vorsehung hatte bestimmt, wie ich Abschied nehmen würde.

[Menü]

ALS ICH GANZ KLEIN WAR, MACHTE MEINE MUTTER MIT MIR oft Spaziergänge im Humboldt Park am Prairie River entlang. Ich habe vage Erinnerungen – wie Bilder auf alten Fotoplatten – an ein altes Bootshaus, einen runden Orchesterpavillon, den Bogen einer Steinbrücke. Der schmale Lauf des Flüsschens mündete in eine weite Lagune, auf deren Wasserspiegel sich mir ein einzigartiges Schauspiel bot. Ein langer, geschwungener Hals entsprang einem weißen Federkleid. Es trappelte auf dem klaren Wasser, schlug mit seinen großen Flügeln und erhob sich in den Himmel.

Schwan, sagte meine Mutter, die meine Erregung spürte.

Aber das bloße Wort gab weder die Großartigkeit des Geschöpfs wieder noch wurde es der Gemütsbewegung gerecht, die es hervorrief. Bei seinem Anblick regte sich ein Impuls in mir, für den ich keine Worte hatte, ein Verlangen, von dem Schwan zu sprechen, etwas über sein Weiß zu sagen, die Explosivität seiner Bewegungen, den langsamen Schlag seiner Flügel.

Der Schwan wurde eins mit dem Himmel. Ich rang um Worte, die beschrieben, was er für mich bedeutete. Schwan, wiederholte ich nicht ganz zufrieden, und ich spürte ein Zwicken, eine neugierige Sehnsucht, klein und unsichtbar für alle Passanten, meine Mutter, die Bäume oder die Wolken.

Ich bin an einem Montag auf der North Side von Chicago geboren, während des Großen Blizzards von 1946. Ich kam einen Tag zu früh, denn an Silvester geborene Babys brachten aus dem Krankenhaus einen neuen Kühlschrank mit. Meine Mutter hätte mich gern noch in sich behalten, doch als das Taxi in wirbelndem Schnee und Wind den Michigansee entlangkroch, setzten bei ihr die Presswehen ein. Wie mein Vater erzählte, kam ich als langes, knochiges Etwas mit Lungenentzündung auf die Welt und blieb nur am Leben, weil er mich über eine dampfende Waschschüssel hielt.

Meine Schwester Linda folgte bei einem weiteren Blizzard im Jahr 1948. Ich lernte schnell, auf mich selbst aufzupassen, es ging gar nicht anders. Meine Mutter bügelte für andere, während ich auf dem Treppchen vor unserem Wohnheim saß und auf den Eismann mit einem der letzten Pferdefuhrwerke wartete. Er gab mir in braunes Packpapier gewickelte Eisstückchen, und ich steckte immer eins davon für meine kleine Schwester in die Tasche. Doch wenn ich später danach tastete, war es verschwunden.

Als meine Mutter mit meinem Bruder Todd schwanger war, verließen wir unser beengtes Quartier am Logan Square und zogen nach Germantown in Pennsylvania. Die nächsten paar Jahre lebten wir in Übergangswohnungen für Militärangehörige und ihre Kinder – weiß getünchte Baracken mit Blick auf ein unbebautes Feld voller Wildblumen. Das Feld hieß bei uns »Acker«, und im Sommer saßen die Erwachsenen dort und plauderten, rauchten und ließen Löwenzahnwein herumgehen, während wir Kinder spielten. Meine Mutter brachte uns die Spiele ihrer Kindheit bei: Ochs am Berg, Alle Vögel fliegen hoch und Der Kaiser schickt Soldaten aus. Wir bastelten Gänseblümchenketten, die unsere Hälse schmückten und unsere Häupter bekränzten. Abends fingen wir Glühwürmchen in Schraubgläsern, knipsten ihre Leuchtkörper ab und machten uns daraus Fingerringe.

Meine Mutter brachte mir das Beten bei; von ihr lernte ich das Gebet, das sie von ihrer Mutter gelernt hatte. Müde bin ich, geh zur Ruh’, meine Seele hüte du. Bei Anbruch der Nacht kniete ich vor meinem Kinderbett, und sie stand mit ihrer unvermeidlichen Zigarette daneben und hörte zu, wenn ich ihr nachsprach. Nichts tat ich lieber, als meine Gebete zu sprechen, aber was ich da aufsagen musste, machte mir ein bisschen Angst, und ich löcherte sie mit Fragen. Was ist die Seele? Welche Farbe hat sie? Ich hatte den Verdacht, meine Seele könnte sich heimlich davonstehlen, während ich träumte, und nicht mehr wiederkommen. Ich tat alles, um nicht einzuschlafen und sie dazubehalten, wo sie hingehörte.

Vielleicht um meine Neugier zu befriedigen, meldete meine Mutter mich in der Sonntagsschule an. Wir lernten abwechselnd Bibelverse und Jesusworte. Anschließend standen wir an und wurden der Reihe nach mit einem Löffel Scheibenhonig belohnt. In dem Honigtopf steckte nur ein Löffel für sämtliche hustenden Kinder. Den Löffel lehnte ich instinktiv ab, aber mit dem Gottesbild freundete ich mich schnell an. Es machte mir Vergnügen, mir eine höhere Macht über uns vorzustellen, die in ständiger Bewegung war, wie flüssige Sterne.

Ich war unzufrieden mit meinem Kindergebet und holte mir bei meiner Mutter die Erlaubnis, mir meine Gebete selbst auszudenken. Ich war erleichtert, als ich nicht länger … und sollt ich sterben in der Nacht, gib du auf meine Seele acht beten musste, sondern sagen konnte, was ich auf dem Herzen hatte. Derart befreit, verfasste ich in meinem Bett neben dem Kohleofen mit wachsender Begeisterung lange, leise gemurmelte Briefe an Gott. Ich brauchte nicht viel Schlaf und muss Gott mit meinen endlosen Gelöbnissen, Visionen und Plänen zum Wahnsinn getrieben haben. Aber mit der Zeit machte ich Erfahrungen mit einer anderen Art von Gebet, einem stummen, zu dem weniger Sprechen als Zuhören gehörte.

Meine kleine Wortkaskade mündete in einem komplexen Gefühl des An- und Abschwellens. Ich trat ein ins strahlende Reich der Vorstellungskraft. Dieser Vorgang verstärkte sich noch während der Fieberschübe bei Virusgrippe, Masern, Windpocken und Mumps. Mit jeder weiteren Kinderkrankheit wurde mir das Privileg einer neuen Erkenntnisebene zuteil. Wenn ich dann ganz in mich selbst versunken war und über mir eine imaginäre Schneeflocke trudelte, deren Symmetrie durch meine halb geschlossenen Lider noch ausgeprägter erschien, erhaschte ich ein kostbares Souvenir, eine Scherbe vom himmlischen Kaleidoskop.

Meine Liebe zum Gebet bekam nach und nach Konkurrenz durch meine Liebe zum Buch. Ich saß zu Füßen meiner Mutter und sah zu, wie sie Kaffee trank und Zigaretten rauchte, ein Buch auf dem Schoß. Ihre Entrücktheit faszinierte mich. Obwohl ich noch nicht mal im Kindergarten war, sah ich mir gerne ihre Bücher an, befühlte das Papier und hob das Seidenpapier von den Frontispizen. Ich wollte wissen, was da drin stand, dass es sie derart fesselte. Als meine Mutter entdeckte, dass ich ihre karmesinrote Ausgabe von Foxes Buch der Märtyrer unter meinem Kopfkissen versteckt hatte, in der Hoffnung, so den Inhalt aufsaugen zu können, setzte sie sich mit mir hin und machte sich an die mühsame Aufgabe, mir das Lesen beizubringen. Wir arbeiteten uns mit großem Einsatz von Mother Goose zu Dr. Seuss vor. Als ich keine Hilfe mehr brauchte, wurde mir erlaubt, neben ihr auf unserem gepolsterten Sofa zu sitzen und zu lesen, sie las In den Schuhen des Fischers, ich Die roten Schuhe.

Ich war von Büchern einfach hingerissen. Ich sehnte mich danach, sie alle zu lesen, und alles, was ich las, weckte wieder neue Sehnsüchte. Ich würde vielleicht nach Afrika gehen und Albert Schweitzer meine Dienste anbieten, oder mit Waschbärmütze und Pulverhorn wie Davy Crockett die armen Landbesetzer verteidigen. Ich könnte den Himalaja durchstreifen und in einer Höhle leben, die Gebetsmühle kreisen lassen, damit die Welt sich weiterdrehte. Aber der Drang, mich auszudrücken, war meine ausgeprägteste Sehnsucht, und meine Geschwister wurden meine ersten Mitverschwörer beim Plündern meiner Fantasiewelt. Sie lauschten gebannt meinen Geschichten, führten willig meine Stücke auf, und kämpften tapfer in meinen Kriegen. Solange ich sie hinter mir wusste, schien alles möglich zu sein.

In den Frühlingsmonaten war ich oft krank, und mir wurde Bettruhe verordnet, sodass ich draußen vor dem offenen Fenster meine Spielkameraden nur hören konnte. In den Sommermonaten erstatteten die Jüngeren mir am Bett Meldung, wie viel von unserem Terrain gegen den Feind gehalten werden konnte. In meiner Abwesenheit verloren wir viele Schlachten, und meine müden Truppen versammelten sich um mein Bett, wo ich sie mit Segenssprüchen aus der Bibel des Kindersoldaten, R. L. Stevensons Im Versgarten, erbaute.

Im Winter bauten wir Schneeburgen, und ich führte als Oberkommandierende unsere Feldzüge an, zeichnete Karten und entwarf Schlachtpläne, während wir vorrückten oder uns zurückzogen. Wir führten die Kriege unserer irischen Großväter, der orangefarbenen und der grünen. Wir trugen das Orange, aber kannten dessen Bedeutung nicht. Es waren einfach unsere Farben. Wenn die Konzentration nachließ, erklärte ich einen Waffenstillstand und ging meine Freundin Stephanie besuchen. Sie erholte sich langsam von einer Krankheit, die ich nicht ganz verstand, einer Form von Leukämie. Stephanie war älter als ich, sie ungefähr zwölf und ich ungefähr acht. Ich hatte ihr nicht viel zu sagen und war wahrscheinlich keine große Hilfe, dennoch schien sie sich über meine Anwesenheit zu freuen. Ich glaube, mich zog eigentlich nicht mein gutes Herz zu ihr hin, ich war einfach fasziniert von ihren Besitztümern. Ihre ältere Schwester hängte meine nassen Sachen auf und brachte uns Kakao und Grahamcracker auf einem Tablett. Stephanie lehnte gegen ihren Berg von Kissen, während ich ihr haarsträubende Geschichten erzählte und ihre Comics las.

Ich bestaunte ihre Comicsammlung, ganze Stapel, die eine Kindheit im Bett ihr eingebracht hatten, jede Nummer von Superman, Little Lulu, Classic Comics und House of Mystery. In einer alten Zigarrenkiste bewahrte sie sämtliche Bettelarmband-Anhänger von 1953 auf: ein Rouletterad, eine Schreibmaschine, einen Schlittschuhläufer, den roten Mobil-Pegasus, den Eiffelturm, einen Spitzenschuh und Anhänger mit den Umrissen aller achtundvierzig Staaten Amerikas. Ich konnte ewig damit spielen, und manchmal schenkte Stephanie mir einen, den sie doppelt hatte.

Ich hatte ein Geheimversteck neben meinem Bett, unter den Bodendielen. Dort bunkerte ich meine Schätze – gewonnene Murmeln, Sammelkarten und Devotionalien, die ich aus katholischen Mülltonnen rettete: alte Heiligenbildchen, abgetragene Skapuliere, Gipsheilige mit abgestoßenen Händen und Füßen. Dort versteckte ich auch, was ich bei Stephanie erbeutet hatte. Irgendein Instinkt sagte mir, dass ich mir von einem kranken Kind nichts schenken lassen sollte, aber ich nahm es und versteckte es dann, weil ich mich dafür schämte.

Ich hatte versprochen, sie am Valentinstag zu besuchen, aber ich tat es nicht. Meine Pflichten als General meiner Truppen aus meinen Geschwistern und den Jungen der Nachbarschaft nahmen mich sehr in Anspruch, und wir hatten mit heftigem Schneefall zu kämpfen. Es war ein harter Winter in diesem Jahr. Am darauffolgenden Nachmittag verließ ich meinen Posten, um mich zu ihr zu setzen und Kakao zu trinken. Sie war sehr still und bat mich, noch zu bleiben, bis sie eingeschlafen war.

Ich stöberte in ihrer Schmuckschatulle. Sie war rosa, und wenn man sie aufklappte, drehte sich darin eine Ballerina wie die Zuckerfee. Ich war so angetan von einem bestimmten Eiskunstlauf-Anstecker, dass ich ihn in meinem Fäustling veschwinden ließ. Ich saß lange wie erstarrt neben Stephanie und brach leise auf, als sie schlief. Ich bunkerte den Anstecker in meinem Geheimversteck. In der Nacht schlief ich unruhig und bereute bitter, was ich getan hatte. Ich gelobte, den Anstecker zurückzugeben und sie um Verzeihung zu bitten.

Am Tag darauf hatte meine Schwester Linda Geburtstag, doch es gab kein Fest: Stephanies Zustand hatte sich verschlechtert, und mein Vater und meine Mutter meldeten sich im Krankenhaus, um Blut zu spenden. Als sie zurückkamen, weinte mein Vater, und meine Mutter kniete sich neben mich, um mir zu sagen, dass Stephanie gestorben war. Ihre Trauer schlug schnell in Besorgnis um, als sie meine Stirn fühlte. Ich glühte im Fieber.

Unsere Wohnung wurde unter Quarantäne gestellt. Ich hatte Scharlach. In den Fünfzigern war diese Krankheit sehr gefürchtet, weil sie ein tödliches rheumatisches Fieber nach sich ziehen konnte. Unsere Wohnungstür wurde gelb angestrichen. Ich war ans Bett gefesselt und konnte nicht zu Stephanies Beerdigung gehen. Ihre Mutter brachte mir ihre zahllosen Comics und ihre Zigarrenkiste mit Anhängern. Nun hatte ich alles, all ihre Schätze, aber ich war viel zu krank, um sie auch nur anzusehen. Damals erfuhr ich, wie schwer die Sünde wiegen konnte, selbst eine so kleine Sünde wie der Diebstahl eines Eiskunstlauf-Ansteckers. Ich dachte darüber nach, dass ich, auch wenn ich mich noch so sehr bemühte, gut zu sein, niemals vollkommen sein würde. Genauso wenig würde ich je Stephanies Vergebung erlangen. Aber als ich Nacht für Nacht dalag, kam mir die Idee, es gäbe vielleicht die Möglichkeit, mit ihr zu reden, indem ich zu ihr betete, oder zumindest Gott bat, ein gutes Wort für mich einzulegen.

Robert liebte diese Geschichte, und an kalten, verschlafenen Sonntagen bekniete er mich manchmal, sie zu erzählen. »Lass mich die Stephanie-Geschichte noch mal hören«, sagte er immer. Ich ließ kein Detail aus, wenn ich in den langen Morgenstunden unter der Bettdecke Geschichten aus meiner Kindheit erzählte, von ihrer Traurigkeit und ihrer Magie, während wir uns einzureden versuchten, wir hätten keinen Hunger. Und wie immer, wenn ich an die Stelle kam, an der ich die Schmuckschatulle öffnete, rief er: »Patti, neeein …!«

Wir lachten über unsere jüngeren Ichs und waren uns einig, dass ich ein böses Mädchen war, das versuchte, gut zu sein, und er ein braver Junge, der gerne böse gewesen wäre. Im Lauf der Jahre drehten sich diese Rollen wieder und wieder um, bis wir so weit waren, unsere zwiespältigen Charaktere zu akzeptieren. Wir vereinten gegensätzliche Prinzipien in uns, Licht und Schatten.

Ich war ein sehr verträumtes Kind. Ich regte meine Lehrer damit auf, dass ich frühzeitig lesen konnte, jedoch völlig unfähig war, mit dieser Fähigkeit irgendetwas anzufangen, das sie als praktisch erachteten. Einer nach dem anderen vermerkten sie in meinen Zeugnissen, dass ich viel zu oft vor mich hin träumte, immer irgendwo anders war. Wo sich dieses Irgendwoanders befand, kann ich nicht sagen, aber es war der Grund, weshalb ich mich sehr oft gut sichtbar für alle auf einem Hocker in der Strafecke wiederfand, mit einem spitzen Papierhut auf dem Kopf.

Später hielt ich diese erheiternd-erniedrigenden Momente in großformatigen, detaillierten Zeichnungen für Robert fest, er war von ihnen entzückt, weil er offenbar all das an mir schätzte, was mich anderen verhasst machte oder entfremdete. In diesem visuellen Dialog wurden meine Jugenderinnerungen zu seinen.

Ich war unglücklich, als wir unseren »Acker« verlassen mussten und unsere Sachen packten, um im Süden von New Jersey wieder von vorne anzufangen. Meine Mutter bekam ein viertes Kind, das wir alle mit großzuziehen halfen, ein kränkliches, aber fröhliches kleines Mädchen namens Kimberly. Ich fühlte mich zwischen den Sümpfen, Pfirsichplantagen und Schweinefarmen um uns herum isoliert und abgeschnitten. Ich vergrub mich in Bücher und begann, eine Enzyklopädie anzulegen, die jedoch nur bis zum Eintrag zu Simón Bolívar gedieh. Mein Vater brachte mich auf Science-Fiction, und eine Zeit lang leistete ich ihm Gesellschaft, wenn er die UFO-Aktivitäten am Himmel über der örtlichen Square-Dance-Halle überwachte und fortwährend den Ursprung unserer Existenz infrage stellte.

Mit ungefähr elf Jahren hatte ich an nichts mehr Freude, als mit meinem Hund lange Spaziergänge in den umliegenden Wäldern zu unternehmen. Überall wuchsen Zehrwurzeln, Rohrkolben und Stinktierkohl aus der lehmigen roten Erde. Ich suchte mir ein schönes, einsames Plätzchen an einem Bachlauf voller Kaulquappen und machte eine Pause, den Kopf an einen umgestürzten Baumstamm gelehnt.

Mein Bruder Todd war mein treuer Leutnant, und wir krochen bäuchlings über die staubigen, sommerlichen Felder an den Steinbrüchen. Meine Schwester stand pflichtschuldig bereit, um unsere Wunden zu verbinden und uns Verdurstenden Wasser aus der alten Feldflasche unseres Vaters trinken zu lassen.

An einem solchen Tag, als ich mich unter sengender Sonne humpelnd zurück zur Heimatfront schleppte, passte mich meine Mutter ab.

»Patricia«, ermahnte mich meine Mutter, »zieh dir ein Hemd an!«

»Es ist zu heiß«, stöhnte ich. »Die anderen haben auch keins an.«

»Heiß oder nicht, es wird Zeit, dass du anfängst, ein Hemdchen zu tragen. Du bist beinah schon eine junge Dame.« Ich protestierte vehement und verkündete, dass ich nie irgendwas anderes als ich selbst sein würde, dass ich vom Stamm Peter Pans sei, und wir würden nicht erwachsen. Meine Mutter gewann den Streit, und ich zog ein Hemd an, aber ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich mich in diesem Moment von ihr verraten fühlte. Ich beobachtete mitleidig, wie meine Mutter ihre weiblichen Aufgaben verrichtete, und nahm ihre üppigen weiblichen Formen wahr. Das Ganze erschien mir vollkommen wider meine Natur. Gegen aufdringliche Parfüms und blutrote Lippenstiftschlitze, so weit verbreitet in den Fünfzigern, sträubte sich alles in mir. Eine Zeit lang grollte ich ihr. Sie war die schlechte Nachricht und deren Überbringerin in Personalunion. Geschockt und aufsässig, meinen Hund zu meinen Füßen, träumte ich vom Reisen. Träumte davon, auszureißen und zur Fremdenlegion zu gehen, schnell im Rang aufzusteigen und mit meinen Männern durch die Wüste zu ziehen.

Ich fand Trost in meinen Büchern. Seltsamerweise war es ausgerechnet Louisa May Alcott, die mir ein positives Bild von der weiblichen Bestimmung vermittelte: Jo, der Wildfang unter den vier Marsh-Mädchen in Betty und ihre Schwestern, schreibt, um während des Bürgerkriegs ihre Familie mit durchzubringen. Sie füllt Seite um Seite mit ihrem rebellischen Gekritzel, das später auf den Literaturseiten der Lokalzeitung veröffentlicht wird. Sie machte mir Mut, ein neues Ziel anzugehen, und bald bastelte ich an kleinen Geschichten oder spann abenteuerliche Erzählungen für meinen Bruder und meine Schwester. Damals hat sich in mir die Idee festgesetzt, irgendwann ein Buch zu schreiben.

Im darauffolgenden Jahr unternahm mein Vater mit uns einen unserer seltenen Familienausflüge zum Museum of Art in Philadelphia. Meine Eltern arbeiteten hart, und vier Kinder mit dem Bus nach Philadelphia zu schaffen war anstrengend und kostspielig. Es war der einzige derartige Trip, bei dem die ganze Familie mitkam, und meine erste Begegnung mit Kunst. Ich empfand eine gewisse physische Verwandtschaft mit den langen, gelangweilten Modiglianis; war berührt von den elegant unbewegten Motiven von Sargent und Thomas Eakins; geblendet vom flirrenden Licht der Impressionisten. Aber was mich am tiefsten beeindruckte, war ein Saal, der Picasso vorbehalten war, von den frühen Harlekins bis zum Kubismus. Picassos brutales Selbstvertrauen verschlug mir den Atem.

Mein Vater bewunderte das zeichnerische Talent und den Symbolismus im Werk von Salvador Dalí, konnte hingegen mit Picasso nichts anfangen, was zu unserer ersten ernsthaften Meinungsverschiedenheit führte. Meine Mutter war vollauf damit beschäftigt, meine Geschwister im Zaum zu halten, die über die glatte Oberfläche des Marmorbodens schlitterten. Ich bin sicher, dass ich, als wir die große Freitreppe hinuntergingen, äußerlich noch genau dieselbe war – eine mürrische Zwölfjährige mit schlaksigen Armen und Beinen. Aber insgeheim wusste ich, dass ich völlig umgekrempelt war, bewegt von der Erkenntnis, dass Menschen Kunst hervorbringen, dass Künstler etwas sehen, was andere nicht sehen konnten.

Ich hatte keinerlei Indiz, dass ich das Zeug zur Künstlerin hatte, obwohl ich danach hungerte, eine zu sein. Ich stellte mir vor, die Berufung zu spüren und betete darum, es möge so kommen. Aber als ich eines Abends Das Lied von Bernadette mit Jennifer Jones sah, wurde mir plötzlich klar, dass die junge Heilige gar nicht darum gebeten hatte, berufen zu werden. Es war die Äbtissin, die sich eine Heilige in ihrem Kloster wünschte, auch wenn Bernadette, die Erwählte, nur ein unbedeutendes Bauernmädchen war. Das machte mir Sorgen. Ich fragte mich, ob ich wirklich zur Künstlerin berufen war. Die Brotlosigkeit einer Künstlerexistenz schreckte mich nicht, die Vorstellung, nicht berufen zu sein, dagegen sehr.

Ich schoss plötzlich etliche Zentimeter in die Höhe. Ich war einsfünfundsiebzig und wog dabei kaum fünfundvierzig Kilo. Mit vierzehn war ich nicht länger der Kommandant einer kleinen, aber loyalen Truppe, sondern eine knochige Verliererin, das Objekt mannigfachen Spotts, das sich an die unterste Sprosse der sozialen Leiter unserer Highschool klammerte. Ich versteckte mich hinter Büchern und Rock’n’Roll, die Rettung für Pubertierende im Jahr 1961. Meine Eltern arbeiteten nachts. Nachdem wir unsere Pflichten im Haushalt und unsere Hausaufgaben erledigt hatten, tanzten Toddy, Linda und ich zu James Brown, den Shirelles, Hank Ballard and the Midnighters und anderen. Ich kann mit aller Bescheidenheit sagen, dass wir uns auf der Tanzfläche genauso gut schlugen wie auf dem Schlachtfeld.

Ich zeichnete, ich tanzte, und ich schrieb Gedichte. Ich war nicht begnadet, aber fantasiebegabt, und meine Lehrer ermutigten mich. Als ich einen Wettbewerb gewann, den das Sherwin-Williams-Farbengeschäft am Ort ausgeschrieben hatte, wurde mein Werk im Schaufenster ausgestellt, und ich hatte genug Geld zusammen, um mir einen hölzernen Malerkasten und einen Satz Ölfarben zuzulegen. Ich durchsuchte Büchereien und Kirchenbasare nach Kunstbänden. Damals bekam man herrliche Ausgaben beinahe nachgeschmissen, und ich vertiefte mich glücklich in die Welt von Modigliani, Dubuffet, Picasso, Fra Angelico und Albert Ryder.

Meine Mutter schenkte mir zu meinem sechzehnten Geburtstag Das wunderbare Leben des Diego Rivera. Ich war entzückt vom Ausmaß seiner Wandgemälde, der Murales, von den Schilderungen seiner Fahrten und Abenteuer, seinen Affären, seiner Arbeit. In diesem Sommer fand ich einen Job in einem gewerkschaftslosen Betrieb, in dem ich Lenker für Dreiräder überprüfen musste. Dort zu arbeiten war das Letzte. Ich flüchtete mich während der Akkordarbeit in Tagträume. Ich ersehnte den Einlass in die Bruderschaft der Künstler: den Hunger, ihren Kleidungsstil, ihre Arbeitsweisen und Gebete. Ich brüstete mich, dass ich eines Tages Geliebte eines Künstlers sein würde. Nichts erschien meinem jungen Geist romantischer. Ich sah mich als Frida neben Diego, Muse und Schöpferin zugleich. Ich träumte davon, einen Künstler lieben und unterstützen zu können und Seite an Seite mit ihm zu arbeiten.

Robert Mapplethorpe wurde am Montag, den 4. November 1946 geboren. Aufgewachsen ist er in Floral Park, Long Island, als drittes von sechs Kindern. Er war ein verschmitztes Kerlchen, dessen sorglose Jugend zart angehaucht war von der Begeisterung für alles Schöne. Seine jungen Augen archivierten jedes Spiel des Lichts, das Funkeln eines Schmucksteins, eine reich verzierte Altardecke, den Glanz eines Saxofons oder ein Feld blauer Sterne. Er war anmutig und schüchtern, doch zugleich ein unbeirrbarer Charakter. Schon in ganz jungen Jahren regte sich in ihm die Lust am Aufbegehren.

Das Licht fiel auf die Seiten seines Malbuchs, über seine Kinderhände. Das Malen mit Buntstiften faszinierte ihn, nicht das Ausmalen der einzelnen Felder an sich, sondern die Auswahl von Farben, für die sich sonst niemand entschieden hätte. Im Grün der Hügel sah er Rot. Violetter Schnee, grüne Haut, silberne Sonne. Er genoss den Effekt, den das auf andere hatte, dass es seine Geschwister verstörte. Er entdeckte sein Zeichentalent. Er war der geborene Zeichner, und er verzerrte und abstrahierte heimlich seine Skizzen, spürte seine wachsenden Kräfte. Er war Künstler, und er wusste es. Es war keine kindliche Einbildung. Er stellte lediglich eine Tatsache fest.

Das Licht fiel auf die Einzelteile von Roberts geliebtem Schmuckbastelset, auf die Emaillefläschchen und winzigen Pinsel. Er hatte geschickte Finger. Er hatte Freude daran, für seine Mutter Broschen zu basteln und zu verzieren. Er scherte sich nicht darum, dass es eigentlich eine Beschäftigung für Mädchen war, die traditionell derartige Schmucksets zu Weihnachten bekamen. Sein älterer Bruder, ein Sport-Ass, lachte ihn aus, wenn er ihn damit beschäftigt sah. Seine Mutter Joan, kettenrauchend, bewunderte ihren Sohn, wie er am Tisch saß und konzentriert eine weitere Halskette aus winzigen Glasperlen für sie auffädelte. Sie waren Vorläufer der Ketten, die er selbst trug, nachdem er sich mit seinem Vater überworfen hatte, als er im Sog von LSD die katholischen, kommerziellen oder militärischen Lebensentwürfe hinter sich ließ, um ausschließlich für die Kunst zu leben.

Dieser Bruch mit seinem Vater machte Robert zu schaffen. Irgendetwas in ihm ließ sich nicht leugnen, obwohl er zugleich den Wunsch hatte, es seinen Eltern recht zu machen. Robert sprach selten von seiner Jugend oder seiner Familie. Er sagte immer, er sei in geordneten Verhältnissen aufgewachsen, dass es ihm in materieller und praktischer Hinsicht an nichts gefehlt habe. Aber er unterdrückte stets seine wahren Gefühle, darin war er das Ebenbild seines stoischen Vaters.

Seine Mutter träumte davon, dass er in den Dienst der Kirche treten würde. Er war gerne Messdiener, aber was ihm daran gefiel, war eher der Zugang zu geheimen Orten wie der Sakristei, zu verbotenen Kammern, und die Gewänder, die Rituale. Er hatte keinen religiösen oder frommen Zugang zur Kirche; es war ein rein ästhetischer. Der Kitzel des Kampfs zwischen Gut und Böse zog ihn an, vielleicht, weil er darin seine eigenen inneren Konflikte wiedererkannte und eine Linie sah, die er noch überschreiten musste. Trotzdem war er am Tag seiner Erstkommunion stolz, weil er diese heilige Pflicht gemeistert hatte, und genoss es, im Mittelpunkt zu stehen. Er trug eine riesige Baudelaire-Schleife und ein Armband, wie es schon der sehr aufsässige Arthur Rimbaud getragen hatte.

Im Haus seiner Eltern war kein Platz für Feinsinn und künstlerische Unordnung. Es war blitzblank und aufgeräumt, ein Musterbeispiel für die Mittelstandsbefindlichkeit der Nachkriegszeit, die Zeitschriften im Zeitschriftenhalter, der Schmuck im Schmuckkästchen. Sein Vater Harry konnte streng und schroff in seinem Urteil sein, Eigenschaften, die Robert ebenso von ihm geerbt hatte wie dessen starke, sensible Finger. Von seiner Mutter hatte er den Ordnungssinn und das schiefe Lächeln, mit dem er immer wirkte, als wüsste er etwas, was andere nicht wussten.

Einige von Roberts Zeichnungen fanden einen Platz an der Wand im Flur. Solange Robert zu Hause wohnte, tat er sein Bestes, ein pflichtgetreuer Sohn zu sein, er entschied sich sogar für den Studiengang, den sein Vater ihm vorschrieb und wurde Werbegrafiker. Wenn er auf eigene Faust etwas entdeckte, behielt er es für sich.

Robert konnte nie genug bekommen von meinen Kindheitsabenteuern, aber wenn ich nach seinen fragte, hatte er wenig zu erzählen. In seiner Familie wurde nicht viel geredet oder gelesen, sagte er, man vertraute sich keine intimen Dinge an. Es gab keine gemeinschaftliche Mythologie, keine Geschichten von Verrat, Schätzen oder Schneeburgen. Es war eine gesicherte Existenz, aber keine märchenhafte.

»Du bist meine Familie«, sagte er immer zu mir.

Als junges Mädchen brachte ich mich in Schwierigkeiten. 1966, am Ende des Sommers, schlief ich mit einem Jungen, der noch unerfahrener war als ich, und ich war auf der Stelle schwanger. Ich ging zu einem Arzt, der meine Not nicht ernst nahm und mich mit einem etwas zerstreuten Vortrag über den weiblichen Zyklus abspeiste. Aber nach einigen Wochen wusste ich, dass ich ein Kind erwartete.

Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der Sex außerhalb der Ehe absolut undenkbar war. Empfängnisverhütung kannten wir nicht, und ich war mit neunzehn noch völlig ahnungslos, was Sex betraf. Unsere Vereinigung war flüchtig; so zart, dass ich nicht mal genau wusste, ob es überhaupt zum Liebesakt gekommen war. Aber schließlich behielt die Natur mit all ihrer Gewalt recht. Die Ironie, dass ausgerechnet ich, die weder ein Mädchen sein noch erwachsen werden wollte, jetzt mit dieser Schicksalsprüfung geschlagen war, entging mir nicht. Ich musste vor der Natur kapitulieren.

Der Junge, erst siebzehn, war so unerfahren, dass man ihn kaum verantwortlich machen konnte. Ich musste schon selbst damit fertig werden. Am Morgen von Thanksgiving saß ich auf dem Feldbett in der Waschküche meines Elternhauses. Dort schlief ich, wenn ich im Sommer in der Fabrik arbeitete, und auch sonst, wenn ich die Staatliche Pädagogische Hochschule in Glassboro besuchte. Ich hörte, wie meine Eltern Kaffee kochten und meine lachenden Geschwister sich um den Tisch versammelten. Ich war die Älteste und der ganze Stolz der Familie, weil ich aufs College ging und dazu noch mein Studium selbst finanzierte. Mein Vater fürchtete, ich sei nicht hübsch genug, um einen Ehemann zu finden, und meinte, als Lehrerin hätte ich ein sicheres Auskommen. Es würde ein schwerer Schlag für ihn sein, wenn ich mein Studium abbrechen musste.

Ich saß lange da und betrachtete meine Hände, die ich über dem Bauch verschränkt hatte. Ich hatte den Jungen aus der Verantwortung entlassen. Er war wie ein Falter, der sich noch aus dem Kokon kämpfte, und ich brachte es nicht übers Herz, ihm seinen ungelenken Weg ins Leben noch zusätzlich zu erschweren. Ich wusste, dass er mir nicht weiterhelfen konnte. Genauso sicher wusste ich, dass ich nicht in der Lage war, mich um ein Baby zu kümmern. Ich hatte mich an einen verständnisvollen Professor gewandt, der ein Akademikerpaar gefunden hatte, das sich sehnlich ein Kind wünschte.

Ich sah mich in meiner Unterkunft um: eine Waschmaschine, ein Trockner, ein großer Weidenkorb, der vor schmutziger Wäsche überquoll, die Hemden meines Vaters, die gefaltet auf dem Bügelbrett lagen. Ich hatte ein Tischchen, auf dem ich meine Zeichenstifte, meinen Skizzenblock und eine Ausgabe von Illuminationen griffbereit liegen hatte. Da saß ich und bereitete mich innerlich darauf vor, meinen Eltern entgegenzutreten; ich flüsterte ein Gebet. Für einen kurzen Moment war mir, als müsste ich sterben – aber schlagartig wusste ich, dass alles gut werden würde.

Eine beinahe unbeschreibliche Ruhe kam plötzlich über mich. Absolute Entschlossenheit verdrängte meine Ängste. Ich schrieb das dem Baby zu und stellte mir vor, dass es sich mit mir solidarisierte. Ich spürte, dass ich alle Fäden in der Hand hatte. Ich würde meine Aufgabe erfüllen und stark und gesund bleiben. Ich würde nie zurückschauen. Ich würde nicht in die Fabrik oder ans College zurückkehren. Ich würde Künstlerin werden. Ich würde mich beweisen, und mit diesem neuen festen Vorsatz stand ich auf und ging in die Küche.

Ich flog vom College, aber das war mir egal. Ich wusste, dass an mir keine Lehrerin verloren gegangen war, obwohl ich es immer noch für einen bewundernswerten Beruf hielt. Ich lebte weiterhin in meiner Waschküche.

Meine Kommilitonin Janet Hamill gab mir moralische Unterstützung. Sie hatte ihre Mutter verloren und zog darum zu uns. Ich teilte mein beengtes Zimmer mit ihr. Wir hatten beide große Träume, teilten aber auch die Liebe zum Rock’n’Roll und verbrachten lange Abende mit Erörterungen zum Thema Beatles versus Rolling Stones. Stundenlang hatten wir bei Sam Goodys Plattenladen angestanden, um Blonde On Blonde zu kaufen, und durchkämmten ganz Philadelphia nach einem Schal, wie ihn Bob Dylan auf dem Cover trug. Wir zündeten Kerzen für ihn an, als er seinen Motorradunfall hatte. Wir lagen im hohen Gras und hörten Light My Fire aus dem Radio in Janets verbeultem Auto, das mit offenen Türen am Straßenrand stand. Wir schnitten unsere langen Röcke minikurz wie die von Vanessa Redgrave in Blow Up, und suchten in Secondhandläden nach Paletots, wie Oscar Wilde und Baudelaire sie getragen hatten.

Sie war mir für den Rest des Semesters eine treue Freundin, aber als meine Schwangerschaft sichtbar wurde, musste ich irgendwo anders Zuflucht suchen. Gehässige Nachbarn machten es meiner Familie unmöglich, mich dazubehalten, sie behandelten sie, als hätte sie einen flüchtigen Verbrecher bei sich aufgenommen. Ich fand eine Ersatzfamilie weiter südlich an der Küste, bei einem Paar, das ebenfalls Smith hieß. Ein Maler und seine Frau, eine Töpferin, waren so freundlich, mich aufzunehmen. Sie hatten selbst einen kleinen Jungen, und ich fand bei ihnen ein diszipliniertes und liebevolles Umfeld von makrobiotischer Ernährung, klassischer Musik und Kunst. Ich fühlte mich einsam, aber Janet besuchte mich, wann immer sie konnte. Ich verfügte über ein kleines Taschengeld. Jeden Sonntag unternahm ich einen langen Spaziergang zu einem abgelegenen Strandcafé und leistete mir einen Kaffee und einen Marmeladen-Donut, zwei Dinge, die in einem Haushalt, in dem gesundheitsbewusst gegessen wurde, verboten waren. Ich kostete diese kleinen Sünden aus, auch wenn ich einen Vierteldollar in die Jukebox steckte und dreimal hintereinander Strawberry Fields hörte. Es war mein privates Ritual, und die Worte und die Stimme von John Lennon gaben mir die notwendige Stärke, wenn mich der Mut zu verlassen drohte.

Nach den Osterfeiertagen holten meine Eltern mich ab. Die Wehen setzten mit dem Vollmond ein. Meine Eltern fuhren mich zum Krankenhaus in Camden. Da ich unverheiratet war, waren die Schwestern grausam und lieblos zu mir und ließen mich stundenlang auf einem Tisch liegen, ehe sie den Arzt informierten, dass meine Wehen eingesetzt hatten. Sie verhöhnten mich wegen meiner Beatnik-Erscheinung und meinem unmoralischen Verhalten, nannten mich »Draculas Tochter« und drohten mir damit, mein langes schwarzes Haar abzuschneiden. Als der Arzt schließlich kam, wurde er unglaublich wütend. Ich hörte, wie er die Schwestern anschrie, mein Baby befinde sich in Steißlage, und ich hätte nicht allein gelassen werden dürfen. Während ich in den Wehen lag, konnte ich durch ein offenes Fenster hören, wie draußen ein paar Jungen die Nacht mit A-Capella-Gesang erfüllten. Vierstimmiger Gesang an den Straßenecken von Camden, New Jersey. Das Letzte, woran ich mich erinnere, bevor die Narkose zu wirken begann, war das besorgte Gesicht des Arztes und das Flüstern der Umstehenden.

Mein Kind wurde am Jahrestag der Bombardierung von Guernica geboren. Ich erinnere mich, dass ich an das Bild dachte, eine weinende Mutter, die ihr totes Kind im Arm hielt. Auch wenn meine Arme leer blieben und ich weinte, würde mein Kind leben, es war gesund, und jemand würde sich gut um es kümmern. Daran glaubte ich mit aller Zuversicht, aus vollem Herzen.

Am Memorial Day fuhr ich mit dem Bus nach Philadelphia, um der Jeanne-d’Arc-Statue in der Nähe des Museum of Art einen Besuch abzustatten. Sie hatte bei unserem Familienausflug, als ich zwölf war, noch nicht dort gestanden. Wie wunderschön sie auf ihrem Pferd aussah, ihr Banner zur Sonne schwenkend, ein Teenager, der dem gefangen gesetzten Dauphin zum französischen Thron verhalf, nur um schließlich am heutigen Datum in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Die junge Jeanne, die ich aus Büchern kannte, und das Kind, das ich nie kennenlernen würde – ich gelobte beiden, dass ich etwas aus mir machen würde. Dann fuhr ich nach Hause zurück, über Camden, wo ich ausstieg und mir in einem Goodwill-Laden einen langen grauen Regenmantel kaufte.

Am selben Tag nahm Robert Mapplethorpe in Brooklyn Acid. Er räumte seinen Arbeitsbereich frei, legte seinen Zeichenblock und seine Stifte auf einen niedrigen Tisch und davor ein Sitzkissen. Auf den Tisch kam ein neuer Bogen kaolingestrichenes Papier. Ihm war klar, dass er möglicherweise nicht zeichnen können würde, sobald die volle Wirkung des LSD eingesetzt hatte, aber er wollte sein Werkzeug bereitliegen haben, falls er es brauchte. Er hatte früher schon versucht, auf Acid zu arbeiten, aber es zog ihn immer in eine negative Richtung, in Bereiche, die er mied, wenn er mehr Kontrolle über sich hatte. Oft erwies sich die Schönheit, die er wahrnahm, als Täuschung, und die Resultate waren aggressiv und unerfreulich. Über den Grund dafür dachte er nicht lange nach. Es war eben so.

Zunächst schien ihm das LSD eher harmlos zu sein, was ihn enttäuschte, weil er mehr als üblich genommen hatte. Er hatte die Phase der Vorfreude und nervösen Unruhe schon durchlaufen. Er liebte dieses Gefühl. Er gab sich dem Nervenkitzel und der bangen Erwartung hin, die sich in seinem Bauch entfaltete. Dasselbe hatte er als Messdiener empfunden, wenn er in seinem kleinen Messgewand hinter den Samtportieren stand, das Vortragekreuz hielt und sich bereit machte hinauszugehen.

Er fürchtete schon, dass nichts passieren würde.

Er rückte einen vergoldeten Bilderrahmen auf dem Kaminsims zurecht. Er spürte das Blut, wie es durch die Venen strömte, die über seine Handgelenke liefen, und die hellen Kanten seiner Manschetten. Der Raum erschien ihm in Ebenen, er hörte Sirenen, Hunde, die Wände nahm er als Pulsschlag wahr. Er merkte plötzlich, dass er die Zähne bleckte. Er nahm den eigenen Atem wahr wie den Atem eines stürzenden Gottes. Eine schreckliche Hellsichtigkeit überkam ihn; eine Stop-Motion-Kraft zwang ihn in die Knie. Ein Strang von Erinnerungen, der sich zog wie Karamell: anklagende Gesichter der anderen Kadetten, Weihwasser, das die Latrinen spült, Klassenkameraden, die vorbeigehen wie gleichgültige Hunde, die Missbilligung seines Vater, der Ausschluss aus dem Ausbildungskorps und die Tränen seiner Mutter, in seiner eigenen Einsamkeit ausblutend, der Untergang seiner Welt.

Er wollte sich aufrichten. Seine Beine waren vollkommen taub. Es gelang ihm, aufzustehen und seine Beine zu massieren. Die Venen auf seinen Handrücken traten ungewöhnlich hervor. Er streifte sein licht- und schweißdurchtränktes Hemd ab wie eine Schlangenhaut, aus der er sich befreien musste.

Er schaute auf den Papierbogen auf seinem Tischchen. Er sah deutlich, was darauf war, obwohl es noch nicht gezeichnet war. Er ging wieder in die Hocke und arbeitete zügig in den letzten Strahlen der Nachmittagssonne. Er stellte zwei Zeichnungen fertig, spinnwebartig und amorph. Er schrieb die Worte auf, die er gesehen hatte, und spürte das Gewicht dessen, was er geschrieben hatte. Zerstörung des Universums. 30. Mai ’67.

Es ist gut, sagte er beinahe mit Bedauern. Denn es würde niemand sehen, was er gesehen hatte, niemand würde es verstehen. Er kannte das Gefühl. Es hatte ihn sein ganzes Leben lang begleitet, aber in der Vergangenheit hatte er es verdrängt, als sei es ein Makel. Kompensiert hatte er es durch sein liebevolles Wesen, er wollte es seinem Vater, seinen Lehrern und den Gleichaltrigen recht machen.

Er war nicht sicher, ob er ein guter oder ein schlechter Mensch war. Ob er selbstlos war. Ob etwas Dämonisches an ihm war. Aber eins stand für ihn fest: dass er Künstler war. Dafür würde er sich niemals entschuldigen. Er rauchte an die Wand gelehnt eine Zigarette. Er fühlte sich wie in Klarheit gebadet, ein wenig angeschlagen, doch er wusste, dass dies rein physisch war. Dann regte sich ein anderes Gefühl in ihm, für das er keinen Namen hatte. Er fühlte sich souverän, er hatte alles unter Kontrolle. Er würde nicht länger Sklave sein.

Als die Nacht anbrach, verspürte er Durst. Er brauchte unbedingt Schokoladenmilch. Ein Laden hatte bestimmt noch geöffnet. Er kramte nach seinem Münzgeld, bog um die nächste Ecke und machte sich im Schatten der Nacht breit grinsend auf den Weg zur Myrtle Avenue.

Im Frühjahr 1967 zog ich eine vorläufige Bilanz meines Lebens. Ich hatte ein Kind gesund zur Welt gebracht und das kleine Mädchen in die Obhut einer liebevollen und gebildeten Familie gegeben. Ich hatte die Pädagogische Hochschule geschmissen; mir fehlte die Disziplin, die Hingabe und das Geld, um weiterzumachen. Ich hatte einen Mindestlohn-Job in einer Schulbuchdruckerei in Philadelphia.

Die vordringlichste Frage war nun, wo ich hin sollte, und was ich machen würde, wenn ich dort ankam. Ich klammerte mich an die Hoffnung, dass in mir eine Künstlerin steckte, obwohl ich wusste, dass ich ein Studium an der Kunstakademie unmöglich finanzieren konnte und ich auch von irgendwas leben musste. Zu Hause hielt mich nichts mehr, keine Zukunftsaussichten, kein Zugehörigkeitsgefühl. Meine Eltern hatten uns in einer Atmosphäre des religiösen Dialogs, des Mitgefühls und der demokratischen Grundrechte aufgezogen, aber die Grundeinstellung im ländlichen Süden von New Jersey war nicht gerade künstlerfreundlich. Die wenigen Gleichgesinnten waren nach New York gezogen, um Gedichte zu schreiben und Kunst zu studieren, und ich fühlte mich sehr allein.

Trost hatte ich bei Rimbaud gefunden, den ich mit sechzehn an einem Bücherstand gegenüber vom Busbahnhof in Philadelphia entdeckt hatte. Sein hochmütiger Blick vom Unschlag der Illuminationen begegnete meinem. Er besaß eine ehrfurchtslose Intelligenz, die etwas in mir entzündete, und ich nahm ihn sofort als Landsmann, als Verwandten, sogar als heimliche Liebe an. Da ich noch nicht mal die neunundneunzig Cents hatte, um das Buch zu kaufen, steckte ich es heimlich ein.

Rimbaud besaß den Schlüssel zu einer mystischen Sprache, die ich verschlang, ohne sie ganz enträtseln zu können. Meine unerwiderte Liebe zu ihm war so real für mich wie alles, was ich tatsächlich erlebt hatte. In der Druckerei, in der ich mit einer Gruppe von raubeinigen, ungebildeten Frauen arbeitete, wurde ich in seinem Namen schikaniert. Sie verdächtigten mich, Kommunistin zu sein, weil ich ein Buch in einer fremden Sprache las, und gingen auf dem Klo auf mich los, um mich dazu zu bringen, ihm abzuschwören. In dieser Atmosphäre begann es in mir zu gären. Nur für ihn schrieb und träumte ich. Er wurde mein Erzengel, der mich aus den profanen Schrecken der Druckerei erlöste. Seine Hände hatten eine Gebrauchsanweisung für den Himmel in Stein gemeißelt, und ich klammerte mich daran fest. Ihn zu kennen ließ mich forscher auftreten, und das war mir nicht mehr zu nehmen. Ich warf meine Ausgabe der Illuminationen in einen karierten Koffer. Wir würden zusammen fliehen.

Ich hatte einen Plan. Ich würde mich an Freunde wenden, die am Pratt Institute in Brooklyn studierten. Wenn ich mich in ihrem Umfeld bewegte, stellte ich mir vor, könnte ich von ihnen lernen. Als mir Ende Juni von der Schulbuchdruckerei gekündigt wurde, sah ich darin ein Signal zum Aufbruch. Arbeit war in New Jersey schwer zu finden. Ich war auf der Warteliste des Columbia-Presswerks in Pitman und bei der Campbell Soup Company in Camden, aber mir wurde schon beim Gedanken an beide Jobs schlecht. Mein Geld reichte für eine einfache Fahrkarte. Ich hatte vor, mich bei sämtlichen Buchläden in der Stadt zu bewerben. Die Arbeit erschien mir wie für mich geschaffen. Meine Mutter, die als Kellnerin arbeitete, schenkte mir weiße Keilabsatzschuhe und eine frische Uniform in einer einfachen Verpackung.

»Als Kellnerin hast du bestimmt keine Zukunft«, sagte sie, »aber nimm sie lieber mal mit.« Das war ihre Art, mir ihren Segen zu geben.

Es war ein Montagmorgen, der 3. Juli. Ich brachte den tränenreichen Abschied hinter mich und ging zu Fuß die eine Meile bis nach Woodbury, wo ich in den Broadway-Bus nach Philadelphia stieg. Ich kam durch mein geliebtes Camden und grüßte respektvoll die traurige Fassade des ehemals florierenden Walt Whitman Hotels. Es gab mir einen Stich, diese Stadt im Niedergang zu verlassen, aber hier gab es keine Arbeit für mich. Die große Schiffswerft wurde gerade dichtgemacht, bald würden alle auf der Straße stehen und Arbeit suchen.

Ich stieg an der Market Street aus und schaute noch bei Nedick’s rein. Ich warf einen Vierteldollar in die Jukebox, spielte beide Seiten einer Nina-Simone-Single und gönnte mir einen Abschieds-Donut und Kaffee. Dann ging ich hinüber zur Filbert Street, wo sich der Busbahnhof befand, gegenüber dem Bücherstand, an dem ich mich in den letzten paar Jahren so oft rumgetrieben hatte. Ich blieb dort stehen, wo ich meinen Rimbaud stibitzt hatte. An derselben Stelle lag jetzt eine zerlesene Ausgabe von Liebe in Saint Germain-de-Prés mit grobkörnigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Pariser Nachtleben Ende der Fünfziger. Die Fotos der wunderschönen Vali Myers mit ihrem wilden Haar und den kajalumrandeten Augen, die auf den Straßen des Quartier Latin tanzt, machten tiefen Eindruck auf mich. Dieses Buch klaute ich nicht, aber ihr Bild blieb mir im Gedächtnis.

Es war ein herber Schlag, dass der Fahrpreis nach New York sich seit meiner letzten Fahrt so gut wie verdoppelt hatte. Ich konnte mir das Ticket nicht leisten. Ich ging in eine Telefonzelle, um nachzudenken. Ein echter Clark-Kent-Moment. Ich dachte daran, meine Schwester anzurufen, aber ich hätte mich geschämt, nach Hause zurückzufahren. Doch siehe da: Auf der Ablage unter dem Telefon lag auf dem dicken Telefonbuch eine Geldbörse aus weißem Lackleder. Sie enthielt ein Medaillon und zweiunddreißig Dollar, was fast dem Wochenlohn bei meinem letzten Job entsprach.

Obwohl ich wusste, dass ich Unrecht tat, nahm ich das Geld, gab das Portemonnaie aber am Fahrkartenschalter ab und hoffte, dass die Besitzerin zumindest das Medaillon wiederbekommen würde. Es hatte sich nichts darin befunden, das auf ihre Identität hätte schließen lassen. Ich kann dieser unbekannten Wohltäterin nur danken, wie ich es im Stillen im Lauf der Jahre oft getan habe. Sie war diejenige, die mir den letzten entscheidenden Schubs gab, ein diebisches »Viel Glück«. Ich betrachtete das Stipendium aus der kleinen weißen Geldbörse als Fingerzeig des Schicksals, dass ich meinen Weg gehen sollte.

Ich war zwanzig Jahre alt und bestieg den Bus. Ich trug meine Jeans, einen schwarzen Rollkragenpulli und den alten grauen Regenmantel, den ich in Camden gekauft hatte. Mein gelb-rot kariertes Köfferchen enthielt einige Zeichenstifte, ein Notizbuch, Illuminationen, ein paar Kleidungsstücke und Bilder von meinen Geschwistern. Ich war abergläubisch. Heute war Montag; ich war an einem Montag geboren. Es war ein guter Tag, um in New York City einzutreffen. Niemand erwartete mich. Alles wartete auf mich.

Ich fuhr sofort mit der U-Bahn von Port Authority zur Jay Street-Borough Hall nach Brooklyn, dann zur Hoyt-Schemerhorn und DeKalb Avenue. Es war ein sonniger Nachmittag. Ich hatte gehofft, dass meine Freunde mich aufnehmen würden, bis ich eine eigene Wohnung fand. Ich ging zu dem Brownstone-Haus unter der Adresse, die ich von ihnen hatte, aber sie waren umgezogen. Der neue Mieter war freundlich. Er wies auf ein Zimmer im hinteren Teil der Wohnung und meinte, sein Mitbewohner wüsste vielleicht die neue Adresse.

Ich betrat das Zimmer. Auf einem schlichten Eisenbett schlief ein Junge. Er war blass und dünn, mit Unmengen dunkler Locken, nacktem Oberkörper und Glasperlenketten um den Hals. Ich blieb stehen. Er schlug die Augen auf und lächelte.

Als ich ihm meine Nöte schilderte, stand er mit einer fließenden Bewegung auf, zog seine mexikanischen Sandalen und ein weißes T-Shirt an und winkte mir, ihm zu folgen.

Ich sah ihn mir näher an, während er mit seinen leichten O-Beinen vor mir her tänzelte. Ich sah, wie seine Fingerspitzen im Gehen auf seinem Oberschenkel tippten. Ich hatte noch nie jemanden wie ihn gesehen. Er lieferte mich vor einem anderen Brownstone auf der Clinton Avenue ab, winkte mir kurz zum Abschied, lächelte und war wieder weg.

Der Tag zog sich hin. Ich wartete auf meine Freunde. Wie das Schicksal es wollte, kamen sie nicht nach Hause. In dieser Nacht schlief ich, da ich nicht wusste, wohin, auf der roten Backsteintreppe. Als ich aufwachte, war Unabhängigkeitstag, mein erster Tag weg von zu Hause und ohne die vertraute Parade mit Veteranenpicknick und Feuerwerk. Es lag eine nervöse Unruhe in der Luft. Eine Meute von Kindern schmiss mit Krachern, die vor meinen Füßen explodierten. Ich verbrachte den Tag schließlich so, wie ich alle in den nächsten Wochen verbrachte, auf der Suche nach verwandten Seelen, Obdach und, am allerwichtigsten, einem Job. Der Sommer schien die falsche Zeit zu sein, um einen barmherzigen Studenten zu finden. Keiner hatte große Lust, mir zu helfen. Alle kamen selbst mit Ach und Krach über die Runden, und ich, die Landmaus, störte dabei nur. Schließlich fuhr ich zurück nach Manhattan und schlief im Central Park, nicht weit von der Statue des Verrückten Hutmachers.

Ich hinterließ in sämtlichen Geschäften und Buchhandlungen entlang der Fifth Avenue Stellengesuche. Ich blieb oft vor einem der Grandhotels stehen, als ausgeschlossene Beobachterin dieses proustianischen Lebensstils der Privilegierten, die mit exquisit in Braun und Gold gemusterten Koffern schnittigen schwarzen Autos entstiegen. So sah das Leben auf der anderen Seite aus. Pferdekutschen hielten zwischen dem Paris Theatre und dem Plaza Hotel. In weggeworfenen Zeitungen sah ich nach, was am Abend an Unterhaltung geboten wurde. Dann schaute ich vor der Metropolitan Opera zu, wie die Leute hineingingen und spürte ihre gespannte Erwartung.

Die Großstadt war eine echte Großstadt, unstet und sexuell. Ich wurde hierhin und dahin geschubst von kleinen Horden erhitzter junger Matrosen, die auf der Forty-second Street, auf der sich Pornokinos, ordinäre Frauen, glitzernde Souvenirläden und Hotdog-Stände aneinanderreihten, nach Action suchten. Ich lungerte in Kinovorräumen herum und spähte durch die Fenster in die großartige, ausladende Grant’s Raw Bar, in der dicht gedrängt Männer in schwarzen Mänteln haufenweise frische Austern schlürften.

Die Wolkenkratzer waren wunderschön. Sie wirkten ganz und gar nicht wie bloße Hüllen für Großkonzerne. Sie waren Monumente der arroganten, aber philanthropischen amerikanischen Gesinnung. Der Charakter jedes einzelnen Quadranten war anregend, und man spürte den ständigen Wandel seiner Geschichte. Die alte Welt und die kommende neue präsentierten sich im Backstein und Mörtel der Handwerker und Architekten.

Ich wanderte stundenlang von Park zu Park. Am Washington Square waren noch die Figuren von Henry James und die Gegenwart des Autors selbst zu erahnen. Wenn man in die Nähe des weißen Torbogens kam, begrüßte einen der Klang von Bongos und akustischen Gitarren, Protestsängern, politischen Streitgesprächen, Flugblätter verteilenden Aktivisten, älteren Schachspielern, die von jüngeren herausgefordert wurden. Diese aufgeschlossene Atmosphäre war etwas, das ich noch nicht kannte, schlichte Freiheit, die niemandem etwas wegnahm.

Ich war geschafft und hungrig vom Herumziehen mit meinen paar Habseligkeiten in einem Tuch nach Wanderarbeiter-Art, ein