10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

»Ellroy ist der wohl wahnsinnigste unter den lebenden Dichtern und Triebtätern der amerikanischen Literatur.« Süddeutsche Zeitung Fritz Brown, ein Kalifornier deutscher Abstammung, ist nur dem Namen nach Privatdetektiv, denn der ehemalige Cop und Alkoholiker hat noch nie in Kriminalfällen ermittelt. Seine Detektei betreibt er aus Abschreibungsgründen. Als er eines Tages eher zufällig auf einen langen zurückliegenden Korruptionsskandal stößt, nimmt er die Herausforderung an: Der Fall wird für ihn zu einem Rachefeldzug für sein eigenes, verpfuschtes Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

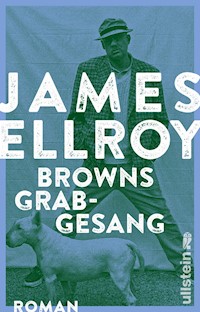

Browns Grabgesang

Der Autor

JAMES ELLROY, Jahrgang 1948, begann seine Schriftstellerkarriere 1981 mit Browns Grabgesang. Mit Die Schwarze Dahlie gelang ihm der internationale Durchbruch. Unter anderem wurde Ellroy fünfmal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet, zahlreiche Bücher wurden verfilmt, darunter L.A. Confidential.

Das Buch

»Jahrzehntelang galt der US-Kriminalroman als berechenbar und formelhaft. Dann tauchte James Ellroy auf.« Der Spiegel

Der Ex-Cop Fritz Brown, ein Kalifornier deutscher Abstammung, lebt von Inkasso-Jobs und seiner Detektei. Als er eines Tages von dem zwielichtigen und übergewichtigen Caddie Freddy »Fat Dog« Baker den Auftrag bekommt, sich an die Fersen von dessen Schwester zu heften, die mit einem älteren Mann abgehauen ist, gerät er in einen Sündenpfuhl aus Korruption, Inzest und Brandstiftung. Der Fall wird für Brown nicht nur zu einem gefährlichen Spiel, sondern auch zu einem Rachefeldzug für sein eigenes, verpfuschtes Leben.

James Ellroy

Browns Grabgesang

Roman

Aus dem Amerikanischen von Martin Dieckmann

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Februar 2022© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022© 2000 für die deutsche Ausgabe by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München© 1986 für die deutsche Ausgabe by Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M. – Berlin© 1981 by James EllroyTitel der amerikanischen Originalausgabe: Brown’s Requiem (Alfred A. Knopf, New York)Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: gettyimages / © Lorenzo Agius / KontributorAutorenfoto: © Marion EttlingerE-Book powered by pepyrusISBN 978-3-8437-2552-1

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Der Autor / Das Buch

Titelseite

Impressum

I Ich, der Privatdetektiv

1

2

3

4

II Caddies und Cellistinnen

5

6

III Südlich von Kalifornien

7

8

IV Schusswaffen

9

10

V Konzert für Orchester

11

12

13

14

Anhang

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

I Ich, der Privatdetektiv

Widmung

Für Randy Rice

I Ich, der Privatdetektiv

1

Das Geschäft ging gut. Es war jeden Sommer das Gleiche. Smog und Hitze rollten herein und legten sich über die Stadtsenke. Die Menschen ergaben sich in Betäubung und Übelkeit. Neue Vorsätze verblassten, alte Verpflichtungen wurden verdrängt. Ich profitierte davon: Auf meinem Schreibtisch stapelten sich die Pfändungsaufträge, die sich auf sämtliche Marken und Modelle, von der Datsun Limousine bis zum Eldorado mit Faltdach, und auf ein Gebiet bezogen, das von Watts bis Pacoima reichte. Während ich an meinem Schreibtisch saß, ein Violinkonzert von Beethoven hörte und meine dritte Tasse Kaffee trank, überschlug ich meine Einnahmen und zog die Spesen ab. Ich seufzte und pries Cal Myers, seine Paranoia und seine Gier. Unsere Verbindung reicht bis in jene Tage zurück, als ich bei der Sitte von Hollywood arbeitete, wir beide in der Klemme steckten und ich ihm einen großen Gefallen tat. Jetzt, Jahre danach, verhilft mir seine von Schuldgefühlen getragene Mischung aus Großzügigkeit und Pflichtbewusstsein zu einer Art mittelprächtigem Wohlstand. Steuerfrei, versteht sich.

Unsere Abmachung ist simpel und zugleich ein prima Schutz gegen Inflation: Cal verlangt die niedrigsten Anzahlungen in ganz L.A.; und die höchsten Monatsraten. Mein Honorar für die Rückholaktion entspricht der Summe der monatlichen Rückstände des Eigentümers. Dafür wird Cal die zweifelhafte Befriedigung zuteil, einen offiziell zugelassenen Privatdetektiv zu haben, der für ihn die Raubzüge erledigt und gleichzeitig Stillschweigen über all seine früheren Aktivitäten wahrt. Er braucht sich nicht zu sorgen. Unter keinen Umständen würde ich ihn wegen irgendetwas verpfeifen. Dennoch sorgt er sich. Wir sprechen nie über solche Dinge, sondern halten sie weitgehend aus unserer Beziehung heraus. Als ich noch dem Suff ergeben war, meinte er, er hätte die Oberhand, aber seit ich trocken bin, unterstellt er mir mehr Verstand und Gerissenheit, als ich besitze.

Ich musterte die Zahlen auf meinem Notizblock: 11 Autos, insgesamt 1881 Dollar an Monatsraten, abzüglich 20 Prozent oder 376,20 Dollar für meinen Fahrer. Blieben 1504,80 Dollar für mich. Die Sache sah gut aus. Ich nahm die Platte vom Teller, staubte sie sorgfältig ab und schob sie zurück in die Hülle. Ich schaute auf die Graphik von Joseph Karl Stieler an der Wand meines Wohnzimmers: Beethoven, der größte Musiker aller Zeiten, komponiert mit finsterer Miene, die Feder in der Hand, die Missa solemnis, während sein Gesicht vor innerer Größe strahlt.

Ich rief Irwin an, meinen Fahrer, und sagte ihm, er solle in einer Stunde zu meiner Wohnung kommen und Kaffee mitbringen – es gebe Arbeit. Er war brummig, bis ich das Geld erwähnte. Ich legte auf und schaute aus dem Fenster. Es wurde hell. Unter mir begann sich Hollywood in diesigen Sonnenschein zu hüllen. Ich spürte ein leichtes Zittern: teils vom Koffein, teils von Beethoven, teils von der letzten Brise Nachtluft. Ich hatte das Gefühl, dass sich mein Leben ändern würde.

Irwin brauchte vierzig Minuten für die Fahrt vom Kosher Cañon zu mir. Irwin ist Jude, ich bin Deutschamerikaner der zweiten Generation, und wir kommen glänzend miteinander aus! In wesentlichen Dingen sind wir einer Meinung: Die Christenheit ist vulgär, Kapitalismus für die Ewigkeit gemacht, Rock ’n’ Roll von Übel, und Deutschland und die Juden haben, so gegensätzlich sie auch sein mögen, die größten Musiker der Geschichte hervorgebracht. Er drückte auf die Hupe, ich legte das Pistolenhalfter an und ging hinaus.

Irwin gab mir eine große Tasse schwarzen Kaffee und eine Tüte Donuts, während ich mich zu ihm in den Wagen setzte. Ich dankte ihm und hielt mich ran. »Zuerst das Geschäft«, sagte ich. »Wir haben elf Kandidaten. Hauptsächlich im südlichen Zentrum von L.A. und im East Valley. Ich habe Einkommensnachweise von allen, und alle haben feste Arbeit. Ich meine, wir können jeden Tag einen schaffen. Am besten frühmorgens, wenn sie daheim sind. Das heißt, dass du dich rechtzeitig ranhalten musst. Was wir dort nicht kriegen, erledige ich auf eigene Faust. Dein Anteil macht dreihundertsechsundsiebzig Dollar und zwanzig Cents, zahlbar, sobald ich Cal sehe. Heute suchen wir Leotis McCarver an der South Mariposa 6318 auf.«

Als Irwin seinen alten Buick auf den Hollywood Freeway in Richtung Süden lenkte, ertappte ich ihn dabei, wie er mich aus dem Augenwinkel musterte, und wusste, dass er etwas Ernsthaftes sagen würde. Ich hatte recht. »Geht’s dir gut, Fritz?«, fragte er. »Kannst du schlafen? Isst du ordentlich?«

Ich antwortete etwas barsch: »Das Allgemeinbefinden ist besser, der Schlaf kommt und geht, und ich fresse entweder wie ein Pferd oder überhaupt nicht.«

»Wie lange ist das jetzt her? Acht, neun Monate?«

»Genau neun Monate und sechs Tage, und ich fühle mich blendend. Jetzt lass uns das Thema wechseln.« Ich fiel Irwin nicht gerne ins Wort, aber ich fühle mich wohler mit Leuten, die es weniger aufrichtig meinen.

In der Gegend von Vermont und Manchester verließen wir den Freeway und steuerten gen Westen zur Mariposa. Ich checkte die Pfändungsorder: ein 1978er Chrysler Cordoba Turbo. 185 Dollar im Monat. Kennzeichen CTL 412. Irwin bog nach Norden auf die Mariposa ab, und nach ein paar Minuten waren wir vor Block 6300. Ich schnappte mir die Generalschlüssel und löste den Typ Chrysler, Baujahr ’78, vom Bund. Nummer 6318 war ein zweistöckiger, aus rosa Stuck und etlichen Einzelapartments bestehender Schuppen mit Seiteneingängen und einem hässlichen, stilisierten Flamingo aus schwarzem Metall auf der der Straße zugewandten Mauer, wie es zwanzig Jahre früher ultramodern gewesen war. Die Garage war unterirdisch und erstreckte sich über die ganze Länge bis zur Gebäuderückseite.

Irwin parkte davor. Ich reichte ihm das Original der Pfändungsorder und schob die Kopie in meine Gesäßtasche. »Du kennst ja den Dreh, Irwin. Bleib beim Auto, pfeif einmal, falls jemand die Garage betritt, zweimal, falls die Bullen aufkreuzen. Halte dich bereit, falls du erklären musst, was ich mache. Beruf dich auf die Pfändungsorder.«

Irwin kennt den Vorgang ebenso gut wie ich, doch selbst nach fünf legalisierten Diebstählen macht mich die Geschichte immer noch nervös, und aus reinem Aberglauben wiederhole ich die Instruktionen. Seltsame Sachen können passieren, sind schon passiert, und die Polizei von L.A. ist notorisch schießwütig. Da ich selber einer von ihnen war, weiß ich das.

Ich stahl mich in die Garage hinab. Ich hatte erwartet, dass es dunkel sein würde, aber die Morgensonne, die sich in den Fenstern der benachbarten Apartments spiegelte, spendete reichlich Licht. Sobald ich Nummer CTL 412, den drittletzten Wagen in der Reihe, erspähte, musste ich lachen. Cal Myers würde der Schlag treffen. Leotis McCarver war zweifellos schwarz, aber seinen Wagen hatte er aufgemotzt wie ein mexikanischer Taco: aufgeschnitten, vollgestopft, zusammengedrückt und Sirup drüber. Zitronengrüne Lackierung überzog die Motorhaube, dazwischen loderten orange und gelbe Flammen nach hinten über die halbe Seite des Gefährts. Über den hinteren Kotflügeln verkündete schwarze Emailleschrift, dass dies der »Drachenwagen« sei. Ich zog den Generalschlüssel heraus und öffnete das Ding. Das Innere war nicht weniger esoterisch: flauschige schwarz-weiße Polster im Zebralook, am Rückspiegel baumelte ein rosa Plüschwürfel, und das Gaspedal war mit orangem Pelz in der Form eines nackten Fußes bezogen. Das Umrüsten musste den guten Leotis ein Vermögen gekostet haben.

Ich lachte immer noch, als ich links von mir, nahe der Rückwand der Garage, Schritte scharren hörte. Ich drehte mich um und sah einen Schwarzen auf mich zukommen, der fast so groß wie ich war. Ich hatte nicht mehr die Zeit, dem Zusammenstoß auszuweichen. Als er etwa drei Meter von mir weg war, schrie er: »Dreckskerl«, und griff mich an. Im Nu war ich im Durchgang, und bevor er mich erwischte, brachte ich ihn mit einem Tritt ans Knie ins Straucheln. Während er krampfhaft auf die Beine zu kommen versuchte, trat ich ihm einmal ins Gesicht, einmal gegen den Hals und einmal in die Leiste. Er grunzte und spuckte Zähne aus.

Ich zog ihn zwischen zwei Autos nahe der Rückwand der Garage und tastete ihn nach Waffen ab. Nichts. Ich ließ ihn liegen, stieg in seine Prunkkarosse und stieß hinaus auf die Mariposa.

Irwin stand noch immer bei seinem Wagen, als ob nichts passiert wäre. »Er wollte mich fertigmachen, und ich hab ihn eingeseift. Hau jetzt ab von hier. Bis morgen dann, selbe Zeit, meine Wohnung.« Irwin wurde blass. Es war das erste Mal, dass etwas Derartiges passiert war. »Hast du nichts gehört?«, fauchte ich. Ich drückte aufs Gas, dass sich der Gummi von den Reifen schälte.

Ich schaute in den pelzverbrämten Rückspiegel. Irwin stieg gerade in seinen Wagen. Er sah aus, als ob er zitterte. Ich hoffte, er würde mich nicht sitzen lassen.

Ich bog nach links in die Slauson und eine halbe Meile später nach rechts in die Western. Ich war runde fünf Minuten gefahren, als ich merkte, dass ich zitterte. Es wurde schlimmer, so schlimm, dass ich kaum das Lenkrad ruhig halten konnte. Dann spürte ich, wie mir der Magen hochkam und sich umdrehte. Ich stieß auf den Parkplatz eines Schnapsladens, stieg aus und kotzte auf den Gehsteig, bis mir Bauch und Lungen schmerzten. Meine Kotze schmeckte nach Kaffee und Zucker und Angst. Ein paar Minuten danach wurde ich langsam wieder ruhig. Eine Rotte schwarzer Jugendlicher, die sich an der Wand des Schnapsladens herumdrückten und eine Flasche billigen Weines kreisen ließen, hatte das Ganze beobachtet. Sie lachten mich aus, als wäre ich eine seltene, fremde Spezies aus dem Weltall. Ich atmete ein paarmal tief durch, setzte mich wieder ins Auto und steuerte in Richtung Valley, um Cal Myers zu treffen.

Als ich auf den Freeway stieß, hatte mein Adrenalinstoß nachgelassen. Nach fünf Jahren als Repo-Man1 Repo-Man: von amer. to repossess; ein Repo-Man »stiehlt« säumigen Schuldnern die auf Abzahlung gekauften Autos (Fernseher, Möbel etc.) und führt sie dem Händler wieder zu. ↑ hatte ich Dutzende solcher Begegnungen, war zweimal angeschossen und einmal übel verdroschen worden. Aber dies war mein erster Zusammenstoß, seitdem ich trocken war, und ich freute mich, dass die alten Instinkte und Tricks noch immer funktionierten. Ich tue den Leuten nicht gerne weh, kein vernünftiger Mensch tut das, aber diesmal hatte es keine Alternative gegeben. Sechs Jahre bei den Bullen hatten mich gelehrt, Menschen die Gewalttätigkeit am Gesicht abzulesen, und dieser Mann hatte mich fertigmachen wollen.

Ich dachte an eine andere, circa drei Jahre zurückliegende Rückholaktion: Von der Bank war ein Schreiben mit der Feststellung gekommen, dass eine Frau Cal mit einem getürkten Scheck über zwei fällige Raten und drei monatliche Vorauszahlungen gelinkt hatte. Ich besorgte mir ihre Anschrift und erfuhr von den Nachbarn, dass es sich bei ihr um eine Schwester vom örtlichen Scientology-Center handelte, eine Lesbe und Sozialhilfeempfängerin. Seit einigen Wochen hatte sie niemand am Scientologen-Treff oder in ihrem Apartmenthaus gesehen. Also brach ich spätnachts bei ihr ein und entdeckte, dass sie mit all ihren Sachen ausgezogen war. Als ich Cal erzählte, was passiert war und wie die Frau lebte, drehte er durch. Cal ist politisch entschieden rechts eingestellt, und er empfand das Verduften als einepersönliche Beleidigung. Er befahl mir, die Frau zu finden und den VW-Bus zurückzubringen, egal, wie lange es dauern oder wie viel es kosten würde. Für den Fall des Erfolgs versprach er mir einen fetten Bonus.

Mit etwas Druck und Bestechung brachte ich die Scientologen dazu, mir die neue Adresse der Frau in Berkeley zu überlassen. Ich flog hin und betrank mich schon in der Maschine. Nachdem ich den Rausch in einem Hotelzimmer ausgeschlafen hatte, nahm ich mir ein Taxi zu besagter Adresse. Kein VW-Bus, niemand zu Hause. Der Taxifahrer brachte mich zum Prominenten-Center der Scientologen. XLB 841 stand weder auf dem Parkplatz noch vor einem der Blocks in der Umgebung. Ich sagte dem Taxifahrer, wir müssten ein bisschen warten, versprach ihm fünfzig Dollar zusätzlich zu den Fahrtkosten, falls er in meiner Nähe bliebe. Er war einverstanden.

Berkeley brachte mich auf die Palme: Die Passanten wirkten gelackt und ärgerlich, in die Verinnerlichung getrieben von Kräften, die sie nicht fassen konnten, und chronisch abgelascht, weil sie sich weigerten, Fleisch zu essen. Eine Menge Leute kamen auf ihrem Weg zum Center vorbei, aber ich entdeckte keinerlei Prominenz.

Schließlich tauchte der VW-Bus auf. Mit einem Mal wurde ich sauer. Für diesen Abend hatte ich Karten für die Philharmonie in L.A., und da stand ich nun, vierhundert Meilen weg, weil ich mir wegen eines Busses eine Schlampe aus der Subkultur schnappen musste. Statt zu warten, bis sie das Gebäude betreten würde, und dann die simple Tour abzuziehen, rannte ich über die Straße und fing sie ab. Ich wedelte ihr mit der Pfändungsorder vor dem Gesicht herum und brüllte: »Ich bin Privatdetektiv und habe einen Rückstellungsauftrag für dieses Fahrzeug. Sie haben genau fünf Minuten, um Ihre Sachen herauszuholen, dann ist es weg.«

Die hübsche junge Frau nickte zustimmend, aber als ich zur Fahrerseite ging, griff sie an. Ich hatte den Schlüssel im Schloss stecken, als ich einen festen Tritt gegen mein Bein spürte. Ich drehte mich bei halb geöffneter Tür um und bekam ihre Handtasche mitten ins Gesicht. Ich hatte nie zuvor eine Frau geschlagen; dennoch schwang ich herum und hob den rechten Arm. Dann zögerte ich. Die schwere Ledertasche schoss wieder auf mich zu, und ich packte sie mit beiden Händen, entwand sie ihr und schleuderte sie quer über den Parkplatz. Sie stand genau vor mir, kreischte und krallte nach meinem Gesicht. Ihr Kreischen alarmierte die Scientologen im Gebäude, und ich konnte sie durch die Fensterscheiben stieren sehen. Ich packte die Frau und warf sie zu Boden.

Glücklicherweise sprang der Bus sofort an. Menschen strömten auf den Parkplatz. Ich stieß auf die Zufahrt dahinter. Die Frau kniete am Boden und schleuderte mir Flüche nach. Der treffendste lautete »Großstadt-Barrakuda«. Der Taxifahrer war nirgends zu sehen. Im Telefonbuch fand ich die Adresse des Taxiunternehmens, fuhr vorbei und gab dem Diensthabenden einen Umschlag mit fünfzig Mäusen. Er versicherte mir, dass ihn Manny, mein Kutscher, bekommen würde, sobald seine Schicht vorbei sei.

Ich fuhr zurück nach Berkeley, um meine Sachen abzuholen. Ich ordnete meine Eindrücke von der Frau, ihrer Lebensweise und ihrer Reaktion darauf, als ich ihr die Quittung ihrer Schuld verpasst hatte. Ich kam zu einem einzigen Schluss: Wenn das Leben schon ein Wechselspiel von Geben und Nehmen war, bei dem eine vernünftige Moral darüber entscheidet, wer gibt und wer nimmt, würde ich zwar auf meine persönliche Moral achten müssen, aber auf der Seite der Nehmenden bleiben. Ich fuhr über die Bay Bridge, nahm mir in Fairmont ein Zimmer und besorgte mir eine große Flasche Mumms und ein Callgirl. Tags darauf sah L.A. gut aus.

Ich verließ den Freeway und bog auf den Ventura Boulevard ein, wo man alles kaufen kann, ob man es braucht oder nicht. In den Schaufenstern entlang dieser stinkigen Schnellstraße offenbart sich jeder Schaum, Traum und Schwindel, den sich Amerikas übersättigter Geist nur ausdenken kann. Das Ganze ist jenseits von Tragödie, Vulgarität oder Satire. Es ist von einer einzigartigen Arglosigkeit. Es gibt annähernd acht Milliarden solcher Schaufensterfronten – und drei Millionen Neu- und Gebrauchtwagenmärkte. Cal Myers hat drei: Cal’s Casa de Carro, Myer’s Ford und Cal’s Import. Er macht große Kohle. Er könnte wegen der Rückholaktionen einen Vertrag mit einer Kreditagentur unterschreiben und Geld sparen, aber wir kennen uns schon lange, und er mag mich ebenso sehr, wie er mich fürchtet.

Ich stellte die Mexenkarre auf dem Ford-Hof ab und ließ Schlüssel und Pfändungsorder beim Verkaufsleiter. Er sagte mir, Cal sei auf der anderen Seite im Casa de Carro und drehe einen Werbespot.

Cal stammt vom gleichen Einwandererschlag ab wie ich. Wir haben beide derbe, rötliche Gesichter, dunkles Haar und braune Augen. Deutsche Neger. Damit enden die Gemeinsamkeiten: Er ist viel kleiner und wirkt weit dynamischer. Die Fernsehkameras folgten ihm, während Cal eine Reihe geparkter Wagen abschritt, vor jedem einzelnen stehen blieb und dessen Vorzüge anpries. Sobald er beim letzten angekommen war, stellte er dem Fernsehpublikum seinen Hund Barko vor, einen senilen Deutschen Schäferhund. Barko ist ein ziemlich netter Hund, auch wenn er stinkt. Er gehörte Cal schon, bevor er groß rauskam. Als er noch jünger war, machte Barko vor laufender Kamera aus vollem Anlauf Sprünge auf die Motorhauben der Wagen, drehte sich um und hellte ein paarmal in die Kamera, während unten auf dem Bildschirm Untertitel all die wunderbaren Vorzüge des Wagens auflisteten, auf dem er saß. Genial. Jetzt, da er altersschwach ist, wurde er zum Nebendarsteller befördert: ein Dreisekundenauftritt und ein Klaps von Cal auf den Kopf.

Statt herumzustehen und mir die ewigen Wiederholungen von Cals Marktschreierei anzuschauen, ging ich hinüber zu Cals Büro und verschaffte mir Zutritt. Der große Raum schien aus einer anderen Zeit zu stammen; ich mochte ihn: knorrige Kiefernwände und schwere dunkelgrüne Perserteppiche auf dem Eichenboden, Bücherregale, vollgestopft mit Text- und Bildbänden über den Zweiten Weltkrieg, knorrige Kiefernbalken, besetzt mit schmückenden Hufeisen. Der größte Balken, direkt über Cals riesigem Eichenschreibtisch, trug das Wappenzeichen der Myers; eine geschmacklose Anordnung von Kreuzen, Blumen und Trompeten um den Kopf eines verwundeten Keilers. Die Wände hingen voller gerahmter Fotografien, die Cal in den Armen diverser Politiker zeigten, die sich für seine Wahlkampfspenden bedankten. Cal mit Ronnie Reagan, Cal mit Sam Yorty, Cal, der Tricky Dick Nixon vor dessen Fall feierlich die Hände schüttelte.

Cal kam herein und grinste. »Jesses, Fritz«, sagte er, »was für eine Scheißkunst! Dieser Kerl, wie heißt er doch? McCoover? Wir sollten diesen Scheißer anheuern, damit er uns sämtliche Kundenräume und Verkaufsbüros aufmöbelt, er könnte sogar unsere Zeitungsreklame gestalten. Drachenwagen! Ha! Ha! Ha! Du weißt doch, was das ist, nicht wahr, Fritz? Das kommt von dieser gottverfluchten Ricardo-Montalban-Cordoba-Anzeige, ›Ich bin ein Mann und weiß, was ich will. Ich will Cordoba!‹ Der gute Ricardo ist Mexikaner, dieser McCoover ist bekanntlich ein Nigger; er sieht die Reklame im Fernsehen, beschließt, dass er lieber Mexikaner ist, und versaut ein schönes, für weiße Menschen gestaltetes Auto! Jesses! Von den verdammten Werbefritzen wirst du immer beschissen.« Cal schüttelte den Kopf. »Zwei gute Dinge hat die Sache trotzdem. Erstens: Wir haben das Drachenbaby wieder; und zweitens: Larry hat im Handschuhfach einen Beutel Gras gefunden. Ich hab ihm gesagt, er soll’s zu Reuben und den Jungs in der Waschanlage bringen. Wird ihnen den Tag versüßen.«

Ich vergaß zu erwähnen, dass Cal auch Besitzer von Cal’s Car Wash ist, einem Abschreibungsladen, den er mit Verlust betreibt, um »meinen Kunden das Beste … den totalen Service für ihre Wagen zu bieten«. Er stellt nur Illegale ein und zahlt ihnen natürlich den Mindestlohn. Kleine Geschenke, wie das Gras oder gelegentlich ein paar Kisten Bier, die er ihnen hinüberschickt, halten sie davon ab, sich einträglichere Arbeit zu suchen; Tellerwaschen zum Beispiel. Ich entschloss mich, ihm nicht von meinem Kampf mit McCarver zu berichten. Darauf würde nur eine weitere rassistische Tirade folgen, nicht halb so amüsant.

»Wir haben einen abgehakt, bleiben noch zehn. Ich werde sie alle kriegen, vorausgesetzt, sie haben nicht spurlos die Kurve gekratzt«, sagte ich. »Ich schätze, einen pro Tag. Die Leute gehen alle zur Arbeit.«

»Gut, gut. Ich setz auf dich. Du machst wie immer gute Arbeit.« Cal schaute mich ernsthaft an. »Schon Pläne für die Zukunft? Es ist schon eine Weile her; ich glaube, du wirst es packen.«

»Nicht wirklich Pläne, noch nicht. Doch, im Herbst nach Europa. Die Arbeit hier wird weniger, und ich kann die großen deutschen und österreichischen Orchester zu Beginn ihrer Konzertsaison erwischen.«

»Du sprichst ja auch die Sprache.«

»Genug, um klarzukommen. Ich möchte große Musik am Ort ihrer Entstehung hören. Darum geht’s vor allem. Das Beethoven-Haus in Bonn sehen, die Wiener Oper, Salzburg. Mit dem Boot den Rhein aufwärts. Ich glaube, dort gibt es all die unbekannten Kammerensembles, die überall in Deutschland in kleinen Hallen auf dem Lande spielen. Ich hab das Geld, das Wetter im Herbst ist gut, und ich werde, glaub ich, fahren.«

»Wir reden, bevor du fährst. Ich gebe dir eine Liste mit guten Hotels und Restaurants. Das Essen da drüben kann großartig sein – oder lausig. Trotzdem, ich muss wieder weiter. Ich soll in einer halben Stunde zum Golf antreten. Brauchst du Geld?«

»Nicht für mich, aber ich brauche dreihundertsechsundsiebzig Dollar und zwanzig Cents für meinen Fahrer.« Cal ging zum Wandsafe, entnahm ihm den Betrag und gab ihn mir.

»Pass auf dich auf, Fritz«, sagte er, brachte mich zur Tür und griff sich, während er die Tür hinter sich abschloss, eine Zwanzigpfundtüte mit getrocknetem Hundefutter. Er rief seiner Sekretärin zu: »Fütterst du bitte Barko, Schätzchen? Ich glaube, er hat Hunger.« Die attraktive, bebrillte Blondine lächelte und holte Barkos Napf.

Ich schaute Cal an und schüttelte den Kopf. »Der Hund hat dir so viel Geld eingebracht, du geiziger Scheißer, und du verfütterst ihm immer noch den getrockneten Scheiß?«

»Er mag es. Es ist gut für seine Zähne.«

»Er hat überhaupt keine Zähne mehr.«

»Dann muss ich ein geiziger Scheißer sein. Bis später, Fritz!«

»Mach’s gut, Cal!«

Larry, der Verkaufsmanager vom Casa, drängte mir einen Cutlass Turbo auf, einen alten Vorführwagen. Ich sagte ihm, ich würde ihn etwa eine Woche lang brauchen und ihn vollgetankt zurückbringen. Statt die Arbeitsplätze meiner Klientel aufzusuchen, entschloss ich mich, einen Tag freizunehmen und eventuell meinen Freund Walter zu treffen. Ich fuhr den Ventura hinunter in Richtung Coldwater. Es war halb elf und bereits heiß und stickig. Als ich über die Berge fuhr, fühlte ich mich gut, entspannt und sogar ein bisschen hungrig. Als ich nach Beverly Hills hinabkam, hatte ich wieder das Gefühl, dass sich mein Leben ändern würde.

2

Ich habe mein eigenes Steuerparadies, die Detektei Brown. Es ist nur dem Namen nach ein Detektivbüro. Nach dem zu urteilen, was das Finanzamt von mir weiß, bin ich ein verarmter Hungerleider, der neun Tausender Jahreseinkommen angibt und $ 275 Einkommensteuer zahlt. Dadurch, dass ich mich selbst von der Steuer absetzen kann, spare ich circa achtzig Dollar pro Jahr. Früher, bevor das Beschlagnahmegewerbe lukrativ wurde, setzte ich noch Annoncen in die Gelben Seiten und übernahm auch tatsächlich ein paar Fälle, bei denen es sich meist um von zu Hause weggelaufene Kinder handelte, die in der Drogenszene untergetaucht waren. Aber das ist schon Jahre her, damals hatte ich mich noch der Illusion hingegeben, ein Manipulator der Großstadt werden zu können. Ich unterhalte noch immer mein Büro, eine $-85-Abschreibung, in einem heruntergekommenen Bürohaus an der Pico in Rancho Park. Ich habe dort meine Bücher, und wenn ich lesen will, fahre ich dorthin. Es ist eine ziemlich dreckige Bude, aber sie hat eine Klimaanlage.

Ich beschloss, ins Büro zu fahren, da Walter aller Wahrscheinlichkeit nach noch vom Suff der vergangenen Nacht, mit Billigwein vorm Fernseher, bewusstlos herumlag. Ich fuhr auf den Parkplatz, ging über die Straße zu McDonald’s und kam mit drei Cheeseburgern und zwei Plastikbechern Kaffee zurück. Als ich die Tür zu meinem Büro aufschloss, hatte ich bereits zwei Burger hinuntergeschlungen. Drinnen war es muffig. Ich schaltete sofort die Klimaanlage ein und machte es mir im Sessel bequem.

Das Büro ist nichts Besonderes; es ist ein kleiner quadratischer Raum mit Jalousien vor einemrückwärtigen Fenster, das zur Straße geht; es gibt noch einen großen Schreibtisch aus Walnussimitation und einen mir Kunstleder bezogenen drehbaren Lehnstuhl sowie einen vergilbten Rattanstuhl für Klienten und einen professionell aussehenden Aktenschrank, der jedoch keine Akten enthält. An den Wänden hängen zwei Fotografien von mir, die Vertrauen wecken sollen: Fritz Brown, ungefähr 1968, bei der Abschlussfeier der Polizeiakademie; und ein Bild von mir in Uniform, das drei Jahre später geschossen wurde. Als es aufgenommen wurde, war ich völlig betrunken gewesen, und wenn man genauer hinsieht, kann man es auch erkennen.

Ich nahm mir den letzten Cheeseburger, schaltete den Radiosender KUSC an und lehnte mich zurück. Die Musik war früher Barock, ein Cembalo-Trio; es klang nett, aber irgendwie leidenschaftslos. Ich hörte weg. Die Barockmusik kann dich auf einer kleinen weißen Wolke schweben lassen, was das ruhige Nachdenken fördert, und genau auf einer solchen Wolke schwebte ich gerade, als die Türklingel ging. Der Vermieter konnte es nicht sein, da ich die Miete jährlich zahlte.Es war wahrscheinlich ein Vertreter. Ich stand auf und öffnete.

Der Mann, der vor mir stand, sah nicht gerade wie ein Vertreter aus, sondern eher wie ein soeben aus der Trinkerheilanstalt in Lincoln Heights Entflohener. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich ihn.

»Höchstwahrscheinlich«, entgegnete der Mann, »wenn Sie Privatdetektiv sind und das Ihr Büro ist.«

»So ist es.« Ich zeigte auf den Besucherstuhl. »Warum setzen Sie sich nicht einfach und erzählen mir, wie ich Ihnen behilflich sein kann.«

Widerwillig setzte er sich, nachdem er das Mobiliar begutachtet hatte. Er war um die vierzig, sehr dick, vielleicht ein Meter siebzig oder fünfundsiebzig groß und wog um die zweihundert Pfund. Er trug eine merkwürdig geschnittene Karohose, die an den Beinen zehn Zentimeter zu kurz war, ein enges Golfhemd mit einem Alligator darauf, das seinen speckigen Oberkörper wie eine Wurstpelle umhüllte, und schwarz-weiße Golfschuhe, an denen die Spikes entfernt worden waren. Er sah aus wie ein alkoholabhängiger Golfspieler, der aus der Hölle kam.

»Ich hatte immer geglaubt, Privatdetektive wären ältere Kerle, die nach dem Polizeidienst in Rente geschickt würden«, meinte er.

»Ich bin früh in Rente gegangen«, entgegnete ich. »Sie wollten mich mit fünfundzwanzig nicht zum Polizeichef ernennen, also sagte ich ihnen, sie könnten mich mal.« Er fand das wohl irgendwie witzig und fing an zu lachen, allerdings ein wenig hysterisch. »Ich heiße übrigens Fritz Brown. Und wie heißen Sie?«

»Freddy Baker. Sie haben übrigens dieselben Initialen wie ich. Sie können mich auch Fat Dog nennen. Das ist keine Beleidigung, jeder nennt mich so. Mir gefällt der Name.«

Fat Dog. Du meine Güte! »Okay, Fat Dog. Du kannst mich Fritz nennen oder Mr Brown oder Daddy-O. Also, wozu brauchst du einen privaten Ermittler? Übrigens beläuft sich das Honorar für meine Dienste auf einhundertfünfundzwanzig Dollar pro Tag plus Spesen. Kannst du dir das überhaupt leisten?«

»Das kann ich mir schon leisten und sogar noch viel mehr. Ich mag zwar nicht wie ein Millionär aussehen, aber ich bin ganz gut betucht. Ich werd dir schon die Kohle geben, nachdem ich dir erzählt habe, was ich von dir will.« Fat Dog Baker sah mich mit durchbohrendem Blick aus seinen gefährlichen blauen Augen an und berichtete: »Es ist so: Ich habe da diese Schwester, meine jüngere Schwester Jane. Sie ist die einzige Familienangehörige, die ich noch habe. Unsere Eltern sind tot. Sie ist jetzt schon seit ewigen Zeiten mit diesem reichen Typen zusammen. Einem Juden. Er ist schon ziemlich alt: Der macht mit ihr keinen Sex oder so – so ist das nicht –, er unterstützt sie einfach, und ich bekomme sie nicht mehr zu Gesicht. Dieser Kerl sagt ihr nicht einmal, dass sie mit mir nichts mehr zu tun haben sollte. Er bezahlt ihr ihre Musikstunde, und Jane, meine eigene Schwester, geht mit mir um, als wäre ich ein Stück Scheiße!« Seine Stimme hatte sich zu einem lauten Geschimpfe erhoben. Er schwitzte trotz des klimatisierten Zimmers, und seine Hände klammerten sich fest um die Oberschenkel, bis seine Fingerknöchel weiß anliefen.

»Was soll ich deiner Meinung nach tun? Ist deine Schwester über achtzehn?«

»Ja, sie ist achtundzwanzig. Ich dachte eigentlich nicht daran, diesem Kerl eine Moralpredigt zu verpassen, ich weiß nur, dass er irgendwie nicht ganz sauber ist. Irgendwo und irgendwie benutzt er meine Schwester für irgendetwas. Sie würde mir das niemals glauben, sie redet ja nicht einmal mit mir! Du könntest sie doch beschatten, nicht wahr? Beschatte ihn auch, verfolge ihn durch die ganze Stadt, finde heraus, was er alles macht. Irgendwie nutzt er sie aus, und ich will wissen, was da los ist.«

Ich beschloss, mir die Sache nicht durch die Lappen gehen zu lassen. Ich würde daran arbeiten können, wenn die Beschlagnahmungen abgeschlossen wären. Mir gefiel der Gedanke an einen Überwachungsjob. Es schien mir eine interessante Abwechslung zu sein.

»Okay, Fat Dog, ich übernehme den Fall. Ich beschatte deine Schwester und diesen üblen Burschen. Lass mir eine Woche Zeit. Ich werde versuchen, herauszufinden, was möglich ist. Aber zunächst brauche ich noch weitere Informationen.« Ich nahm einen Stift und einen Notizblock zur Hand. »Der Name deiner Schwester lautet Jane Baker, und sie ist achtundzwanzig Jahre alt, richtig?«

»Richtig!«

»Hast du ein Foto von ihr?« Fat Dog holte eine alte handgearbeitete Brieftasche hervor und reichte mir ein Bild. Jane Baker war eine gut aussehende Frau. An ihrem Mund konnte man Humor und in ihren Augen Intelligenz erkennen. Sie sah wie das genaue Gegenteil von ihrem fetten Bruder aus. Als ich das Foto in meine Schreibtischschublade legte, sah mich Fat Dog misstrauisch an, als hätte er mir soeben eine Ikone überreicht und befürchtete, ich würde sie kaputtmachen. »Kein Grund zur Beunruhigung«, sagte ich, »ich werde gut aufdas Bild aufpassen und es dir zurückgeben.«

»Das musst du auch. Es ist das einzige, das ich besitze.«

»Dann erzähl mir mal etwas über diesen Kerl. Alles Wichtige und Nebensächliche, was du über ihn weißt.«

»Sein Name ist Sol Kupferman. Er ist der Besitzer von Solly K.’s Pelzgeschäft. Seine Adresse ist Elevado Nr. 8914. Das ist in Beverly Hills, den Sunset in Richtung Norden hinauf, in der Nähe des Beverly Hills Hotels.«

»Beschreib ihn mir.«

»Er ist circa eins achtzig groß, mager und hat lockiges graues Haar. Große Nase. Ein typischer Jude.«

Ich schrieb die Informationen auf, so wie sie mir gegeben wurden. »Was kannst du mir sonst noch über Kupferman berichten? Ich nehme an, dass dein Plan darauf hinausläuft, deine Schwester mit allen Gemeinheiten, die ich ausfindig machen kann, zu konfrontieren.«

»Genauso hab ich mir das vorgestellt. Das war mein Plan. Ich habe viele Dinge über Solly K. gehört. Nur Schlechtes, aber lauter Gerüchte. Alles Sachen aus der Caddieszene, man muss die Quelle dabei schon berücksichtigen. Es ist in erster Linie ein Gefühl, das ich von ihm habe. So etwas wie Intuition, verstehst du, was ich meine?«

»Ja, ja. Wie hat deine Schwester Kupferman denn kennengelernt?«

»Ich war Caddie im Hillcrest, so vor circa zehn, zwölf Jahren. Das ist da, wo die ganzen Juden Golf spielen. Sie hat mich immer in der Baracke der Caddies besucht; manchmal hat sie auch in der Imbissstube gearbeitet. Ich wollte nicht, dass sie das tat, Caddies haben nämlich ein loses Mundwerk. Jedenfalls hat sie dort Solly K. kennengelernt. Er ist dort Mitglied. Er hat sie draußen auf dem Golfplatz getroffen. Sie hat dort immer ihre Spaziergänge gemacht. Durch ihn begann sie sich für Musik zu interessieren und Musikunterricht zu nehmen. Seitdem wohnt sie mit ihm zusammen. Sie sagt, er sei ihr bester Freund und ihr Wohltäter. Jetzt hasst sie mich. Dieses Judenschwein brachte sie dazu, mich zu hassen!«

Fat Dog war kurz davor, die Kontrolle über sich zu verlieren; er war den Tränen nahe oder kurz vor einem ähnlichen Gefühlsausbruch. Sein Antisemitismus war abstoßend, aber ich wollte mehr über ihn in Erfahrung bringen. Irgendwie war ich von seiner irrsinnigen Rage ergriffen, und sie fesselte mich immer mehr.

Ich versuchte, ihn zu beruhigen. »Ich werde in dieser Angelegenheit mein Möglichstes tun, Fat Dog. Ich werde mich dicht an die beiden dranhängen und alles über Kupferman in Erfahrung bringen, was möglich ist. Du kannst dich ausruhen und brauchst dir keine Sorgen darüber zu machen.«

»Okay. Brauchst du jetzt die Kohle?«

Der Ikonoklast in mir vertraute darauf, dass es bei seinem Wahn irgendeinen logischen Zusammenhang geben musste. »Nein, wenn du so zahlungskräftig bist, wie du sagst, brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. Ich werde mich ungefähr eine Woche lang mit der Sache beschäftigen. Du kannst mir dann das Geld geben.«

Fat Dog holte noch einmal seine alte, schmierige Brieftasche aus Mexiko hervor und zog ein Bündel Scheine heraus. Er wedelte damit vor mir hin und her. Das müssen mindestens sechzig oder siebzig Hunderter gewesen sein. Aber ich war irgendwie nicht sonderlich überrascht. Das Leben in Los Angeles hatte mich gelehrt, niemals Äußerlichkeiten Bedeutung beizumessen, außer dem Geld. Fat Dog wollte, dass ich mich beeindruckt zeigte. Ich enttäuschte ihn höchst ungern, also zeigte ich keine Skrupel. Außerdem hatte er ja auch keine. »He! He!«, rief ich. »Ich glaube, ich sollte meinen Beruf aufgeben und Caddie werden. Besorg mir eine scharf aussehende Biene mit einem guten Schlag, die dazu noch gern fickt. Und ich geb’s ihr mit einem alten Neuner-Eisen auf dem Platz und auch sonst wo. Ha! Ha!« Fat Dog lachte wie eine Hyäne und drohte vom Stuhl zu fallen. Ich hatte ihm meine Einstellung übermittelt. Ich hoffte, dass er nicht noch mehr hören wollte. Sich wie ein Trottel zu benehmen, geht mir ziemlich schnell auf den Wecker.

Nach einer Minute oder so erlangte er die Fassung wieder und wurde ernst. »Ich weiß, dass du mir wohlgesonnen bist, Mann. Fat Dog kann Leute einschätzen, und du bist in Ordnung.«

»Danke. Wie lautet deine Telefonnummer und Anschrift? Ich werde mit dir in Verbindung bleiben müssen.«

»Ich ziehe viel herum, und im Sommer schlafe ich draußen. Es ist schwer, mich zu finden. L.A. ist voll von Irren, und man kann nie wissen, ob einer von denen nicht deine Nummer hat. Du kannst Nachrichten für mich im Tap & Cap hinterlassen – das ist eine Bierbar an der Santa Monica Ecke Sawtelle. Ich werde sie schon bekommen.«

»Okay, eine letzte Sache. Du sagtest, deine Schwester sei Musikerin. Was für ein Instrument spielt sie denn?«

»Eins von diesen großen Holzdingern, die auf einem Stab stehen.« Cello also. Das war ja interessant. Als Fat Dog mir zuwinkte und zur Tür hinausging, fragte ich mich bereits, ob sie wohl gut spielen könne.

Ich rief einen alten Freund an, der in der Datenerfassungszentrale der Polizei von L.A. arbeitete, und gab ihm drei Namen, Beschreibungen und ungefähre Geburtsdaten durch: Solomon Kupferman, genannt Solly K., Frederick Baker alias Fat Dog und Jane Baker. Ich sagte ihm, dass ich ihn später anrufen würde, um mich nach den Informationen, die er herausbekommen würde, zu erkundigen.

Ich fuhr mit dem Cutlass-Vorführwagen vom Parkplatz. Für eine Beschattung in Beverly Hills sah er vornehm genug aus. Ich fuhr auf der Pico in Richtung Osten und bog nach links in den Beverly Drive, mitten durch das Geschäftsviertel von Beverly Hills, vorbei an Geschäften, die Modeartikel, Schmuck und sämtliche Mittel gegen Wohlstandslangeweile nach jedermanns Geschmack anpriesen. Nördlich der Santa Monica wichen die stinkvornehmen Geschäftsfronten den angeberischen Privathäusern: riesige, gut gepflegte Rasenflächen vor Herrenhäusern im Tudorstil, spanische Villen und pseudomoderne Schlösser. Als ich den Sunset Boulevard überquerte, wurden die Anwesen noch riesiger. Nun befand ich mich im »Fasan im Glashaus«-Bezirk.

Sol Kupfermans Haus lag zwei Straßenzüge nördlich des Sunset an der Coldwater. Es war ein bemerkenswertes Domizil: ein maurisches Landhaus in makellosem Weiß mit Zwillingstürmchen, auf denen die Flagge Kaliforniens wehte. Das Haus war mindestens vierzig Meter von der Straße entfernt. Eine Bärenfamilie aus Stein suchte auf dem breiten Rasen vor dem Haus nach Nahrung, und zwei Cadillacs standen in der halbkreisförmigen Zufahrtsstraße: ein ein Jahr alter Eldorado mit offenem Verdeck und ein vier oder fünf Jahre alter Coupé de Ville.

Ich parkte auf der gegenüberliegenden Straßenseite und beschloss, nicht länger als eine Stunde dort zu warten, da ich eine Konfrontation mit der allgegenwärtigen Polizei von Beverly Hills vermeiden wollte. Ich holte mein Fernglas hervor und kontrollierte die Nummernschilder der beiden Cadillacs. Der Eldorado hatte ein personenbezogenes Kennzeichen: SOL K. Der Coupé de Ville auch: CELLO-1. Bis hierher war die Sache klar und eindeutig. Ich schaltete das Radio ein und erwischte gerade noch den Beginn von Lunch im Herzen der Musik auf dem Sender KFAC. Thomas Cassidy interviewte soeben irgendeinen Franzosen über den derzeitigen Stand der Oper in Frankreich. Dieser Kerl hatte furchtbare Manieren. Man konnte sogar hören, wie er seine Gabel fallen ließ.

Ich stellte das Radio aus und nahm noch einmal das Fernglas. Ich hatte es auf Kupfermans Haustür gerichtet, als sie geöffnet wurde und ein Mann im Anzug und mit einem Aktenkoffer in der Hand die Treppe hinabstieg. Ich hatte ihn schon mal vorher gesehen, das wusste ich sofort, aber mein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen benötigte einige Zeit, Ort und Zeit zu bestimmen. Es war im Club Utopia Ende 1968 gewesen, kurz bevor das Lokal niederbrannte und dadurch in die Geschichte einging. Der Mann – der Fat Dogs Beschreibung von Kupferman genau entsprach – stieg in den Eldorado, fuhr rückwärts aus der Einfahrt auf die Straße und brauste in entgegengesetzter Richtung an mir vorüber.

Ich fuhr in die Einfahrt, wendete und folgte ihm. Ich holte ihn an der nächsten Kreuzung ein, bevor er nach rechts in die Coldwater abbog. Als er von der Coldwater in den Beverly Drive einbog, ließ ich einen anderen Wagen zwischen uns, und wir fuhren nach Süden, Richtung Beverly Hills. Die Fahrt war sehr kurz. Er bog nach rechts auf die Little Santa Monica ab und hielt nach ein paar Hundert Metern an. Ich fuhr weiter. Er hatte vor Solly K.’s Pelzgeschäft angehalten. Im Rückspiegel sah ich, wie er das Gebäude betrat. Er musste also Kupferman sein.

Im Dezember 1968 wurde auf den Club Utopia, eine miese Trinkerkneipe des Viertels an der Normandy, nahe der Slauson, ein Brandanschlag verübt. Sechs Bargäste waren damals verbrannt. Augenzeugen, die den Anschlag überlebt hatten, hatten berichtet, wie drei Männer, die zuvor aus der Kneipe hinausgeworfen worden waren, kurz vor Schließung zurückkehrten und einen Molotowcocktail in die belebte Ein-Raum-Bar schleuderten und sie in ein flammendes Inferno verwandelten. Einige Stunden später waren die drei Männer bereits von Detectives der Polizei von L.A. festgenommen worden. Sie hatten die Tat gestanden, stritten jedoch ab, dass es »ihre Idee« gewesen sei. Sie hatten auf der Behauptung beharrt, dass es einen »vierten Mann« gegeben habe, der sie vor der Bar ansprach, nachdem sie hinausgeworfen worden waren, und der »die ganze Sache angestiftet« hätte. Niemand hatte ihnen geglaubt. Die Männer, die als Anstreicher arbeiteten und lange Vorstrafenregister aufzuweisen hatten, wurden vor Gericht gestellt und wegen Mordes verurteilt. Sie waren unter den Letzten, die in der Gaskammer von San Quentin sterben mussten.

Ich kann mich an den Fall noch sehr gut erinnern, obwohl ich nie etwas damit zu tun gehabt habe. Zu jener Zeit war ich ein zweiundzwanzigjähriger Anfänger beim Streifendienst in Wilshire. Da ich mich nach Dienstschluss austoben musste, zog ich öfters mit befreundeten Streifenpolizisten durch die Kneipen, um mich zu betrinken und Geschichten aus dem Krieg auszutauschen. Eines Abends nach Thanksgiving 1968 war ich mit einem anderen Anfänger namens Milner unterwegs. Irgendwie landeten wir im schon bald bekannten Club Utopia. Wir saßen an der Theke, und der Mann, der neben mir saß, stand plötzlich auf und goss Whisky über meinen neu gekauften schneeweißen Kaschmirpullover. Es war ein hagerer, jüdisch aussehender Mann um die fünfzig, und er entschuldigte sich überschwänglich und bot mir sogar an, mir einen neuen Pullover zu kaufen. Ich lehnte das Angebot wohlwollend ab, obwohl ich verärgert war. Nach weiteren Entschuldigungen verließ der Mann das Lokal.

Ich kann mich an bestimmte Dinge oft ganz genau erinnern. Ich vergesse niemals ein Gesicht. Es war mehr als zehn Jahre her, aber ich war mir ganz sicher: Der Mann an der Theke an jenem Abend war Sol Kupferman gewesen. Er war seither kaum älter geworden. Ein merkwürdiger Zufall, der wahrscheinlich nicht von großer Bedeutung war. Falls ich jemals die Gelegenheit haben sollte, mit Solly K. zu sprechen, würde ich ihn fragen: »Was haben Sie im Herbst 68 in dieser dreckigen Bar im Süden der Stadt zu suchen gehabt?« Und er würde mich mit einem berechtigten Blick anschauen, als wäre ich verrückt, und antworten: »Ich weiß es nicht«, oder: »War ich tatsächlich dort?«, oder: »Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.«

Ich dachte über meine Möglichkeiten nach. Ich könnte abwarten und Kupferman weiterverfolgen, wenn er das Büro verließe, oder ich könnte verschwinden und die Beschattung am kommenden Tag wieder aufnehmen. Ich entschloss mich, in die Alte Nachbarschaft zu fahren und meinen Freund Walter zu besuchen.

3

Der Bereich der Western Avenue zwischen Beverly und Wilshire sowie die umliegenden Wohnblocks bilden die Alte Nachbarschaft. Das Gebiet liegt circa drei Kilometer westlich von Downtown Los Angeles und einen Kilometer südlich von Hollywood, und eigentlich gibt es dort nichts Besonderes. Der prosaische Druck, dem die einfachen Menschen dort unterliegen, führte während meiner Entwicklungsjahre in erster Linie zu männlichen Nachkommen, von denen eine Menge die ihnen zugewiesenen Rollen der verkorksten Sechzigerjahre übernahmen: Vietnamveteranen gab es dort, Drogenabhängige, Aktivisten von den Colleges und verwahrloste Existenzen. Topografisch gesehen hatte sich die Alte Nachbarschaft leicht verändert: In Ralphs Supermarkt befindet sich jetzt eine koreanische Glaubensgemeinschaft, frühere Tankstellen und Parkplätze sind durch hässliche Selbstbedienungssupermärkte ersetzt worden. Der Großteil der Bewohner der Alten Nachbarschaft, die Leute, die in ihren mittleren Jahren waren, als ich noch ein Kind war, sind jetzt alt und beherrscht von Resignation und Furcht, die sich in den vergangenen zwanzig Jahren durch unbegreifliche Entwicklungen breitgemacht haben.

Und das macht sehr viel aus. Die Bibliothek an der Council und St. Andrews hat noch immer denselben Bibliothekar, und die Bars auf der Western liefern dem Wilshire-Polizeirevier weiterhin eine ganze Menge betrunkener Autofahrer. Aber etwas ist anders geworden: Für mich ist es inzwischen ein mittelamerikanischer Friedhof, bei dem ich ein Gefühl des Unbehagens bekomme, und es läuft mir jedes Mal kalt den Rücken hinunter, wenn ich durch das Viertel fahre, und das tue ich oft.

Ich bin aus der Gegend weggezogen, kurz nachdem meine Eltern gestorben waren; das hatten die meisten meiner Freunde getan, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber mein alter Freund Walter wohnt noch immer dort. Er hat sich in dem alten Haus an der Fünften und Serrano niedergelassen, zusammen mit seiner Mutter, einer etwas durchgedrehten Anhängerin der Christlichen Wissenschaft, seinem Fernsehapparat, seinen Science-Fiction-Büchern, seinen Schallplatten und seinem Thunderbird-Wein. Er ist zweiunddreißig, und wir sind seit fünfundzwanzig Jahren Freunde. Er ist der einzige Mensch in meinem Leben, den ich immer aufrichtig gemocht habe. Ich kritisiere weder seine Trägheit noch seinen Selbstzerstörungssinn, noch sein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter oder seine beginnenden Psychosen. Ich akzeptiere seine versteckte Zuneigung, den Hass auf sich selbst und die Wutausbrüche. Unser Verhältnis beruht auf fünfundzwanzig Jahren gemeinsamer Erfahrungen, die wir zusammen oder voneinander getrennt mit Hilfe von Büchern, Musik, Filmen, Frauen, meiner Arbeit und seiner Fantasiewelt gesammelt hatten. Auf diesem Gebiet besitzt Walter die Oberhand: Er ist bei Weitem intelligenter als ich, denn in den fünfzehn Jahren seit dem Highschool-Abschluss hat ihm sein sesshafter Lebensstil ermöglicht, Tausende von Büchern, von tief gehender Thematik bis zur Trivialliteratur, zu lesen, großartige Musik in der Tiefe seines Bewusstseins aufzunehmen und sich jeden Film anzuschauen, der jemals im Fernsehen gelaufen ist.

Das Ganze lässt auf ein ungewöhnliches Wissen, ein Nachschlagewerk mit einem agilen Geist schließen, und seine Fantasiegebilde könnte man schon mit denen eines Genies vergleichen. Seine Fantasie ist jedoch rein verbal: Walter hat noch niemals irgendetwas geschrieben, gefilmt oder komponiert. Dennoch kann er seine vom Alkohol verschleierten Hirngespinste in Einsichten und Parabeln umwandeln, die den Kern des Lebens treffen. Das kommt allerdings nur an seinen guten Tagen vor. An seinen schlechten Tagen hört er sich manchmal so an wie ein Bengel von der Highschool, der schlechtes Speed geschluckt hat. Ich hoffte, dass er heute gut drauf sein würde, da ich selbst recht vergnügt war, und ich verspürte ein Bedürfnis nach Ansporn: Die Wirkung eines Epigramms von Walter kann den merkwürdigsten Tag in die richtige Bahn lenken.

Ich hielt vor einem Supermarkt in Mayfair und holte drei kleine, gut gekühlte Flaschen Wein. Walter geht es am besten, wenn er von der richtigen Menge T-Bird-Wein angeregt ist. Zu wenig von dem Zeug ruft bei ihm Gereiztheit hervor, zu viel führt zu zusammenhanglosem Geplapper. T-Bird-Wein ist Walters auserwähltes Getränk, weil er billig und einfach zu bekommen ist; das Geld dafür verschafft er sich, indem er entweder seine Mutter bedroht, ihre Geldbörse stiehlt oder für ein paar Dollar den Rasen mäht.

Ich ging um das Haus in den Garten, wo sich Walters Zimmer mit Blick auf den vertrockneten, braunen Rasen befand. Walter ist ein furchtbar schlechter Gärtner. Ich hörte, dass drinnen ein Fernseher lief. Ich kratzte über die Scheibe.

»Hey, Walt, altes Saufloch!«, rief ich. »Ich bin’s. Ich hab dir was mitgebracht. Komm raus!« Ich ging wieder in den Garten zurück, holte mir einen Liegestuhl, öffnete eine Dose Ginger Ale für mich und stellte die drei Flaschen in einer Reihe auf den alten Metalltisch neben mir.

Fünf Minuten später kam Walter herausgeschlurft, bekleidet mit abgeschnittenen Jeans und einem Mahler-Sweatshirt. Er ist circa ein Meter siebzig groß, hat lockiges hellbraunes Haar und bemerkenswert hellblaue Augen. Obwohl er eigentlich nicht fett ist, tendiert er eher zum Dicksein.

»Willkommen, Fritz! Du hast mir also was mitgebracht? Das ist aber nett von dir.«

Er setzte sich neben mich, nahm eine kleine Flasche und leerte sie in einem Zug. Sofort bekam er Farbe im Gesicht, seine Augen schienen sich zu weiten, und sein ganzer Körper zuckte kurz. Er war auf dem besten Wege. Er holte eine Schachtel Marlboro hervor, zündete sich eine an und inhalierte tief den Rauch. Ich fragte mich, in welche Richtung unsere Unterhaltung wohl verlaufen würde. »Du siehst so nachdenklich aus, Fritz. Auch irgendwie bekümmert. Denkst du wieder über deine Zukunft nach? Du siehst so aus, als könntest du auch einen Drink brauchen. Ich weiß ja, dass du keinen anrühren würdest, nur ein bestimmter Teil deines Körpers wünscht ihn sich. Ob dieser oder der andere Teil deine bessere Hälfte ist, kann ich leider nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass ich dich besser kenne als sonst irgendjemand auf der Welt, besser noch als du dich selbst.«

»Leck mich doch. Aber du hattest recht, ich habe mir gerade über die Zukunft Gedanken gemacht. Dieser Tag verlief bisher sehr eigenartig. Ein verrückter Caddie zahlt mir hundertfünfundzwanzig Dollar am Tag dafür, dass ich irgendwelche Gemeinheiten über einen reichen Kerl ausgrabe, der mit seiner Schwester zusammenlebt. Er sieht aus wie ein Taugenichts, aber er hat ein Sechstausenddollarbündel bei sich. Ganz schön wahnsinnig, Daddy-O!«

»Du wirst deine Arbeit schon machen. Du bist doch ein geborener Dreckwühler. Du hast doch überhaupt keine Moralvorstellungen. Ein Hai, der wie ein kleiner Junge aussieht. Wir sind gleichaltrig, aber du siehst wie fünfundzwanzig und ich wie vierzig aus. Das führe ich auf deine Weigerung zurück, billigen Wein zu trinken. Fritz, wer, glaubst du, hat die Schwarze Dahlie wirklich umgebracht?«

Ich begann zu stöhnen, als er diese fixe Idee aus unseren jugendlichen Saufzeiten wieder ins Gespräch brachte. »Ich weiß es nicht. Und soll ich dir was sagen? Es ist mir auch ziemlich egal. Lass uns das Thema wechseln, ja?«

»Okay, diesmal ja. Reich mir mal noch ’ne Flasche rüber, ja? Ich hab Durst.« Für diese Flasche brauchte er zwei Ansätze. Sein Gesicht war jetzt so richtig rot geworden. Der Blick seiner Augen wurde immer leidenschaftlicher, und ich wusste, dass er entweder über Science-Fiction oder über seine Mutter zu reden beginnen würde. Diese beiden Themen sind mehr oder weniger bedeutungsgleich.