10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Das schockierende Psychogramm eines Serienmörders Marty Plunkett war ein seltsamer Junge: ein Träumer - hochbegabt und eigenbrötlerisch. Doch im Kopf dieses Jungen ging Schreckliches vor ... So unglaublich es auch scheinen mag: Nichts in diesem Buch über die verdunkelte Seele eines Killers ist der bloßen Fantasie entsprungen, denn das Buch basiert auf gründlichen Recherchen mehrerer authentischer Kriminalfälle. "Ellroy ist ein amerikanisches Phänomen, eine Kultgestalt zwischen Thomas Pynchon und Jeff Koons." Die Zeit "Ellroy ist der wohl wahnsinnigste unter den lebenden Dichtern und Triebtätern der amerikanischen Literatur." Süddeutsche Zeitung "Er schreibt die blutigsten Krimis Amerikas." Zeit-Magazin "Anarchisch kaputt, sexbesessen und mit einem unheimlichen Gespür für alles Pathologische, Zerstörerische ... Aus seinen Büchern weht der Wind des Bösen." Bücherjournal "Ellroy ist der wichtigste zeitgenössische Kriminalautor... seine Romane beginnen da, wo die Recherchen der Polizei nicht mehr weiterführen, und wenn sie enden, sind die Morde zwar geklärt, aber nichts wird dadurch besser." Der Spiegel "Einer der größten amerikanischen Autoren aller Zeiten." L.A. Times

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

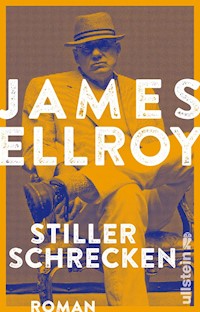

Stiller Schrecken

Der Autor

JAMES ELLROY, Jahrgang 1948, begann seine Schriftstellerkarriere 1981 mit Browns Grabgesang. Mit Die Schwarze Dahlie gelang ihm der internationale Durchbruch. Unter anderem wurde Ellroy fünfmal mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet, zahlreiche Bücher wurden verfilmt, darunter L.A. Confidential.

Das Buch

»Anarchisch kaputt und mit einem unheimlichen Gespür für alles Pathologische ... Aus seinen Büchern weht der Wind des Bösen.« Bücherjournal

Ein Mann geht um in Amerika. Einer, der aus reinem Vergnügen am Blutvergießen tötet. Einer, der die verstümmelten Körper seiner Opfer so drapiert, dass sie wie Kunstwerke aussehen. Morden hat für Martin Plunkett eine beinahe erlösende Qualität, es verschafft ihm ein wenig Ruhe von den marternden Fantasien in seinem Kopf. Ein schockierender und furchteinflößender Blick in die Abgründe der menschlichen Psyche ist die- ser Roman, der der Blutspur seines Helden von L.A. nach Aspen bis in die Wüste von Utah folgt.

James Ellroy

Stiller Schrecken

Roman

Aus dem Amerikanischen von Rainer Schmidt

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Februar 2022© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022© 2002 für die deutsche Ausgabe by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München© 1989 für die deutsche Ausgabe by Verlag Ullstein GmbH, Frankfurt/M. – Berlin© 1986 by James EllroyTitel der amerikanischen Originalausgabe: Silent Terror(Avon Books The Hearst Corp., New York)Umschlaggestaltung: zero-media.net, München Titelabbildung: gettyimages / © Leonardo Cendamo/ KontributorAutorenfoto: © Marion EttlingerE-Book powered by pepyrusISBN 978-3-8437-2612-2

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Titelei

Der Autor / Das Buch

Titelseite

Impressum

ILos Angeles

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IISan Francisco

13

14

IIIGelegenheitsverbrechen;Albtraum-Attacken

15

IVZweimal der Blitz

16

VBlitzschlag

VIAuf der Flucht:Ergänzung der Landkarte

17

18

19

20

VIIImplosion

21

22

23

24

25

26

27

28

Anhang

Nachwort

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

ILos Angeles

1

Dusenberrys Schätzung der Opfer lag zu niedrig, und Direktor Wardlows Steinmetapher war nur teilweise zutreffend. Unbelebte Gegenstände können Blut geben, aber wenn die Transfusion gelingen soll, muss der Gegenstand zutiefst und ganz und gar folgerichtig damit einverstanden sein. Selbst Milt Alpert, dieser über die Maßen anständige Förderer der Literatur, musste die Ankündigung unserer Zusammenarbeit bemänteln mit Slogans, die von Rechtfertigungen trieften, und mit Worten, die ich nie gesagt habe. Er kann sich nicht mit der Tatsache abfinden, dass er zehn Prozent an einer mit Blut geschriebenen Abschiedsschrift verdienen wird. Dass ich keine Reue fühle und keine Absolution suche, kann er nicht verstehen.

Wäre ein Weitsichtigerer als ich in meiner Situation, würde er die Gelegenheit dieser Erzählung ergreifen und sie darauf verwenden, die mit der geistigen Gesundheit befasste Profession und das liberale Justizestablishment zu manipulieren – Menschen, die für billige Erlösungsvisionen empfänglich sind. Da ich aber nicht damit rechne, dieses Gefängnis je zu verlassen, werde ich es nicht tun – es wäre einfach unehrlich. Noch werde ich ein psychologisches Plädoyer halten, indem ich meine Taten der angeblichen Absurdität des amerikanischen Lebens im 20. Jahrhundert gegenüberstelle. Indem ich die Spießruten des Schweigens und des Willens bewusst durchlief, indem ich meine eigene, vakuumerfüllte Realität erschuf, gelang es mir, in einem ungewöhnlichen Maße außerhalb der üblichen Umwelteinflüsse zu existieren – der prosaische Schmerz, der darin liegt, aufzuwachsen und Amerikaner zu sein, konnte sich nicht festsetzen; ich verwandelte ihn schon sehr früh in mehr. Folglich stehe ich zu meinen Taten. Sie gehören allein zu mir.

Hier in meiner Zelle habe ich alles, was ich brauche, um meinen Abschied mit Leben zu erfüllen: eine erstklassige Schreibmaschine, weißes Papier, polizeiliche Unterlagen, die mir mein Agent besorgt hat. An der hinteren Wand hängt eine Rand-McNally-Karte von Amerika, und neben meiner Pritsche steht eine Schachtel mit bunten Stecknadeln. Während dieses Manuskript wächst, werde ich diese Nadeln dazu benutzen, die Orte zu markieren, an denen ich Menschen ermordet habe.

Aber vor allem habe ich meinen Verstand, mein Schweigen. Es gibt eine Dynamik beim Vermarkten des Grauens: Man serviert es mit übertriebener Farbigkeit, die mit dem Entsetzen eben auch Distanz schafft, und dann knipst man, buchstäblich oder sinnbildlich, das Licht an und erweckt so Dankbarkeit für das Nachlassen eines Albtraums, der sowieso zu schauderhaft war, um wahr zu sein. Ich werde dieser Dynamik nicht folgen. Ich werde mich von Ihnen nicht bemitleiden lassen. Charles Manson, der in seiner Zelle vor sich hin sabbelt, verdient Mitleid. Ted Bundy, der seine Unschuld beteuert, um einsame Frauen dazu zu verleiten, mit ihm zu korrespondieren, verdient Verachtung. Ich verdiene Ehrfurcht, denn ich stehe unversehrt am Ende der Reise, die ich jetzt schildern werde, und weil die Gewalt meines Albtraums jedes Nachlassen verbietet, werde ich sie von Ihnen bekommen.

2

Die Reiseführer beschreiben Los Angeles fälschlich als ein von der Sonne geküsstes Amalgam aus Stränden, Palmen und dem Kino. Das literarische Establishment unternimmt den einfältigen Versuch, diesen äußeren Anschein zu durchdringen und das Becken von L.A. als einen Schmelztiegel verzweifelten Kitschs, gewalttätiger Illusion und vielfarbigen religiösen Wahnsinns zu servieren. Beide Darstellungen enthalten Elemente der Wahrheit, die darauf fußen, dass sie gut zupasskommen: Es ist leicht, die Stadt auf den ersten Blick zu lieben, und es ist noch leichter, sie zu hassen, wenn man spürt, was für Menschen hier leben. Aber um sie zu kennen, muss man aus einer Nachbarschaft kommen, aus jenen innerstädtischen Enklaven, die in den Reiseführern niemals erwähnt und von den Künstlern in ihrer Hast, mit breitem, satirischem Pinselstrich zu malen, beiseitegeschoben werden.

Diese Gegenden erfordern Erfindungsreichtum; dem Beobachter geben sie ihre Geheimnisse nicht preis – nur dem inspirierten Bewohner. Ich habe dem Gelände meiner jugendlichen Streifzüge eine so unversöhnliche Aufmerksamkeit geschenkt, dass ich sie voll und ganz zurückbekam. Es gab nichts in dieser stillen Gegend am Rande von Hollywood, was ich nicht kannte.

Beverly Boulevard im Süden; Melrose Avenue im Norden; Rossmore und der Wilshire Country Club markierten die Westgrenze, eine Demarkationslinie zwischen Geld und dem Traum davon. Die Western Avenue mit ihren Massen von Bars und Schnapsläden bewachte das Tor zum Osten – sie hielt unerwünschte Schulbezirke, Mexikaner und Homosexuelle in Schach. Sechs Blocks von Norden nach Süden, siebzehn von Osten nach Westen. Kleine Häuser aus Holz und im spanischen Stil; baumgesäumte Straßen ohne Ampeln. Ein Apartmenthaus mit Innenhof, vollgestopft mit Prostituierten und illegalen Ausländern, wie man munkelte; eine Grundschule; das zweifelhafte Vorhandensein eines »Fickstalls«, in den Footballspieler von der University of Southern California ihre Mädchen schleppten, um sich Pornofilme aus den Fünfzigerjahren anzusehen. Ein kleines Universum voller Geheimnisse.

Ich wohnte mit meinem Vater und meiner Mutter in einem lachsrosa Miniaturnachbau der Santa-Barbara-Mission, zweistöckig, mit einem Dach aus Teerpappe und einer nachgemachten Missionsglocke. Mein Vater war Zeichner in einer Flugzeugfabrik, und er spielte – vorsichtig: Meistens gewann er. Meine Mutter war Büroangestellte in einer Versicherung, und ihre Freizeit verbrachte sie damit, den Verkehr auf dem Beverly Boulevard anzustarren.

Ich weiß heute, dass meine Eltern im Geiste von wilder Lebendigkeit waren – und von wütender Vereinzelung. In den ersten sieben Jahren meines Lebens waren sie zusammen, und ich erinnere mich, dass ich sie früh als meine Hüter betrachtete, als nichts sonst. Ihren Mangel an Liebe, zu mir und zueinander, verzeichnete ich anfangs als Freiheit – verschwommen nahm ich ihr elliptisches Verständnis von Elternschaft als eine Vernachlässigung wahr, aus der ich Kapital schlagen konnte. Sie besaßen nicht die Leidenschaft, mich zu misshandeln oder zu lieben. Heute weiß ich, sie haben mich mit so viel Kindheitsbrutalität bewaffnet, dass es für eine Armee gereicht hätte.

Anfang 1953 gingen in der Nachbarschaft versehentlich die Luftschutzsirenen los; mein Vater war davon überzeugt, dass ein russischer Atombombenangriff bevorstand, und führte meine Mutter und mich auf das Dach, um die Ankunft des dicken Knüppels abzuwarten. Er hatte eine Flasche Bourbon dabei, weil er dem Pilz zutrinken wollte, den er über der Innenstadt von L.A. erwartete, und als der dicke Knüppel nicht kam, war er betrunken und enttäuscht. Meine Mutter unternahm eines ihrer seltenen verbalen Angebote, diesmal zur Linderung seiner Niedergeschlagenheit darüber, dass die Welt nicht zum Teufel gegangen war. Er hob die Hand, um sie zu schlagen, zögerte und kippte sich den Rest der Flasche in den Hals. Mutter ging wieder nach unten zu ihrem Sessel, aus dem sie den Verkehr beobachtete, und ich fing an, mir naturwissenschaftliche Bücher aus der Bibliothek zu holen. Ich wollte wissen, wie Atompilze aussahen.

Diese Nacht signalisierte den Anfang vom Ende der Ehe meiner Eltern. Die Luftschutzwarnung löste in der Nachbarschaft einen Bunkerbauboom aus. Meinen Vater widerte die Bauerei in den Gärten an; er begann, seine Wochenenden auf dem Dach zu verbringen, wo er trank und dem Spektakel zuschaute. Ich beobachtete, wie er immer wütender wurde, und ich wollte seinen Schmerz lindern und ihm helfen, nicht so sehr Zuschauer zu sein. Irgendwie kam ich auf den Gedanken, ihm die »Wham-O«-Zwille aus gebürstetem Stahl zu schenken, die ich an der Bushaltestelle Ecke Oakwood und Western auf einer Bank gefunden hatte.

Mein Vater war entzückt von dem Geschenk und fing an, die überirdischen Teile der Luftschutzbunker mit Stahlkugeln zu beschießen. Bald war er ein exzellenter Schütze, und auf der Suche nach anspruchsvolleren Zielen begann er, die Krähen von den Telefondrähten herunterzuschießen, die sich hinter unserem Haus an dem Sträßchen entlangspannten. Einmal erwischte er sogar eine rennende Ratte aus einer Entfernung von sechsundvierzig Fuß und acht Zoll. Ich erinnere mich an die Distanz, weil mein Vater so stolz auf seine Leistung war, dass er die Strecke abschritt und den verbleibenden Rest mit einem stählernen Zeichenlineal vermaß.

Zu Anfang ’54 erfuhr ich, dass meine Eltern sich scheiden lassen würden. Mein Vater nahm mich mit aufs Dach, um es mir zu sagen. Ich hatte es kommen sehen und wusste aus der Fernsehsendung »Paul Coates Confidential«, dass »Nachkriegsehen« häufig vor dem Scheidungsrichter endeten.

»Warum?«, fragte ich.

Mein Vater scharrte mit der Fußspitze im Kies auf dem Dach; es sah aus, als malte er Atompilze. »Na ja … ich bin vierunddreißig, und deine Mutter und ich, wir verstehen uns nicht; und wenn ich ihr noch viel Zeit widme, werde ich die besten Jahre meines Lebens verplempert haben, und wenn ich das tue, kann ich auch gleich einpacken. So weit können wir es doch nicht kommen lassen, oder?«

»Nein.«

»So ist’s brav, Marty. Ich ziehe nach Michigan, aber du und deine Mutter, ihr behaltet das Haus, und ich werde euch schreiben, und ich werde euch Geld schicken.«

Aus der Coates-Sendung wusste ich, dass Scheidungen eine teure Angelegenheit waren, und ich ahnte, dass mein Vater von seinen Glücksspielgewinnen eine Menge beiseitegeschafft haben musste, wenn er sich damit absetzen konnte. Er schien meine Gedanken zu erraten und fuhr fort: »Du wirst gut versorgt sein. Mach dir darüber keine Sorgen.«

»Mach ich nicht.«

»Gut.« Mein Vater zielte mit dem Finger auf eine fette Elster, die auf der Nachbargarage hockte. »Du weißt, deine Mutter ist … na, du weißt schon.«

Ich wollte schreien: »verrückt, »meschugge«, »ausgeklinkt«, »’n Fall für die Couch«, aber ich wollte nicht, dass er wusste, dass ich es wusste. »Sie ist sensibel?«, schlug ich vor.

Mein Vater schüttelte langsam den Kopf; ich wusste, er wusste, dass ich es wusste. »Yeah. Sensibel. Versuch, Verständnis für sie zu haben. Sieh zu, dass du eine gute Ausbildung bekommst, und versuche, auf eigenen Füßen zu stehen. Dann wird man noch von dir hören.«

Mit dieser prophetischen Feststellung streckte mein Vater mir seine Hand entgegen. Fünf Minuten später ging er zur Tür hinaus. Ich habe ihn nie wiedergesehen.

3

Meine Mutter verlangte nichts weiter, als dass ich ein vernünftiges Maß an Stille bewahrte und sie nicht mit Fragen danach belastete, was sie gerade denke. Darin war ihr Verlangen impliziert, dass ich bescheidene Zurückhaltung zeigte, in der Schule, beim Spielen und zu Hause. Wenn sie dieses Diktat für eine Strafe hielt, irrte sie sich: In meinem Kopf konnte ich gehen, wohin ich wollte.

Wie die anderen Kinder in der Nachbarschaft ging ich zur Grundschule in der Van Ness Avenue, gehorchte, lachte und weinte über lächerliche Dinge. Andere Kinder aber fanden Schmerz/Freude in äußeren Reizen, während sie bei mir von einer Filmleinwand reflektiert wurden, die sich an dem, was mich umgab, nährte und es für meine eigene, gehirninterne Betrachtung montierte, und zwar mit einem stahlscharfen geistigen Schneidegerät, das jederzeit genau wusste, was ich brauchte, um mich nicht zu langweilen.

Diese Vorführungen liefen so:

Miss Conlan oder Miss Gladstone etwa standen an der Tafel und salbaderten geschwollen. Sie verblassten visuell, proportional zu meiner wachsenden Langeweile, und unwillkürlich fingen meine Augen dann an, nach etwas zu suchen, was mich geistig wachhalten würde.

Die größeren Kinder saßen hinten im Klassenzimmer, und von meinem Pult an der linken hinteren Ecke hatte ich ein perfektes, diagonal nach vorn gerichtetes Blickfeld, das mir Profilaufnahmen aller meiner Klassenkameraden gestattete. Wenn die Lehrerin visuell/ akustisch auf ein Minimum reduziert war, verschwammen die Gesichter der anderen Kinder ineinander und bildeten neue; Fetzen geflüsterter Gespräche fügten sich zusammen, bis Jungen/Mädchen-Hybriden aller Art mir ihre Unterwerfung erklärten.

In einem Vakuum geliebt zu werden war wie ein Wachtraum; der Straßenlärm klang wie Musik. Aber eine abrupte Bewegung im Zimmer oder das Klappern von Büchern, die draußen auf dem Gang zu Boden fielen, verdarb alles. Pieter, der große blonde Junge, der von der dritten bis zur sechsten Klasse neben mir saß, verwandelte sich von einem anbetungsvollen Vertrauten zu einem Monster, und der Geräuschpegel bestimmte, wie grotesk seine Züge wurden.

Nach langen, angstvollen Augenblicken fixierte ich dann den vorderen Teil des Klassenzimmers, konzentrierte mich auf die Schrift an der Tafel oder auf den Monolog der Lehrerin und warf, wenn ich glaubte, damit davonzukommen, irgendeine Zwischenbemerkung ein. Dies beruhigte mich und veranlasste die anderen Kinder, sich mir frontal zuzuwenden, was einen zündenden Funken in den Teil meines Gehirns warf, der schnelle, grausame Karikaturen produzierte. Gleich darauf hatte die hübsche Judy Rosen das große Pferdegebiss von Claire Curtis; der Popelfresser Bobby Greenfield fütterte Roberta Roberts mit seinen Rotzkügelchen und ließ sie auf die Kaschmirpullis fallen, die sie tagtäglich bei jedem Wetter in der Schule trug. Dann lachte ich bei mir, nur selten laut. Und ich fragte mich immer, wie weit ich’s noch bringen könnte – ob ich die Sache so weit würde verfeinern können, dass selbst der böse Lärm mir nicht mehr wehtun könnte.

Apropos wehtun – nur andere Kinder waren damals in der Lage, mir ein Gefühl der Verwundbarkeit zu geben, und schon mit acht oder neun war das mulmige Gefühl, in einem irrationalen Drang nach Vereinigung gefangen zu sein, körperlich spürbar – ein ahnungsvolles Entsetzen durchzuckte mich, die Verzweiflung, die in sexuelles Streben mündet. Ich bekämpfte dieses Bedürfnis, indem ich es verleugnete, für mich blieb und ein gehässiges Gebaren an den Tag legte, das keine Mätzchen von anderen Kindern hinnahm. In einem Artikel in einer der letzten Ausgaben von People hat ein halbes Dutzend meiner damaligen Altersgenossen aus der Nachbarschaft zum Besten gegeben, was sie von mir als Kind hielten. »Unheimlich«, »komisch«, »zurückgezogen« waren die Adjektive, die am häufigsten gebraucht wurden. Kenny Rudd, der damals auf der anderen Straßenseite wohnte und der heute Designer für Computer-Baseballspiele ist, kam der Wahrheit am nächsten: »Es hieß immer: Pfoten weg von Marty; der hat sie nicht alle. Ich weiß nicht, aber ich glaube, vielleicht hatte er mehr Angst als alles andere.«

Bravo, Kenny – obwohl ich froh bin, dass du und deine schwachsinnigen Kameraden diese schlichte Tatsache nicht kannten, als wir Kinder waren. Meine Seltsamkeit stieß euch ab und gab euch jemanden, den ihr aus sicherer Entfernung hassen konntet – aber hättet ihr gespürt, was ich damit verbarg, ihr hättet meine Angst ausgebeutet und mich dafür gequält. So aber ließt ihr mich in Ruhe und machtet es mir leichter, meine physische Umgebung zu entdecken.

Von 1955 bis 1959 erforschte ich die unmittelbare Topografie und erhielt dabei eine außergewöhnliche Sammlung von Fakten: Das Backstein-Apartmentgebäude an der Beechwood – zwischen Clinton und Melrose – hatte einen Haustierfriedhof an der Rückseite; die Reihe der neu erbauten »Junggesellennester« war aus verrottetem Holzwerk, minderwertigem Putzmaterial und Spanplatten zusammengeschustert; der apokryphe »Fickstall« war in Wirklichkeit eine Bungalow-Anlage am Raleigh Drive, wo ein Prof der University of Southern California mit College-Knaben homosexuelle Spiele trieb. Wenn der Müll abgeholt wurde, vertauschte Mr. Eklund, der ein Stück weiter oben wohnte, seine Ginflaschen mit den Sherryflaschen aus Mrs. Nultys Mülltonne, zwei Häuser weiter unten. Weshalb er das machte, war mir nicht klar, obwohl ich wusste, dass sie ein Verhältnis miteinander hatten. Die Bergstroms, die Seltenrights und die Munroes feierten im Juli ’58 eine Nacktparty am Pool der Seltenrights an der Rodgewood, und das war der Beginn einer Affäre zwischen Laura Seltenright und Bill Bergstrom – beim Anblick von Bills überproportionierter Bratwurst verdrehte Laura die Augen zum Himmel.

Und der Vorführer im Clinton Theatre verkaufte »Pep-Pillen« an die Mitglieder der Schwimmstaffel der Hollywood High School; und der »Phantom-Homo«, der zehn Jahre lang durch die Nachbarschaft gekreuzt war und nach kleinen Jungs geguckt hatte, war ein gewisser Timothy J. Costigan, der in der Saticoy Street in Van Nuys wohnte. In dem »Burgerville«-Stand an der Western Avenue taten sie klein gehäckseltes Pferdefleisch ins Chili – ich hörte, wie der Besitzer einmal abends mit dem Lieferanten redete, als sie glaubten, es hörte sie keiner. Ich wusste das alles – und lange Zeit genügte es mir, es zu wissen.

Die Jahre kamen und gingen. Meine Mutter und ich machten so weiter. Ihr Schweigen war erst überwältigend, dann normal, und das meine erst angestrengt später mühelos, als mein geistiger Erfindungsreichtum wuchs. Und in meinem letzten Jahr an der Junior High School stellten die Lehrer dann schließlich fest, dass ich nur sprach, wenn ich angeredet wurde. Dies veranlasste sie, mich zum Besuch bei einem Kinderpsychologen zu zwingen.

Er wirkte auf mich wie ein herablassender Mann mit einer unnatürlichen Neigung zu kleinen Kindern. Sein Büro war angefüllt mit einer nicht allzu subtil arrangierten Sammlung von Spielzeug – Stofftiere und Puppen, dazwischen Maschinenpistolen und Soldatenfiguren. Ich wusste sofort, dass ich schlauer war als er.

Er zeigte auf die Spielsachen, während ich mich auf die Couch setzte. »Ich hatte keine Ahnung, was für ’n großer Bursche du bist. Vierzehn. Das Spielzeug da ist für kleine Kinder, nicht für große Kerls wie dich.«

»Ich bin lang, nicht groß.«

»Ist das Gleiche. Ich bin klein. Kleine Kerls haben andere Probleme als große Kerls. Findest du nicht?«

Seine Fragerei war leicht zu durchschauen. Wenn ich »ja« sagte, würde ich damit zugeben, dass ich Probleme hatte; wenn ich »nein« sagte, würde er einen Sermon darüber ablassen, dass doch jeder Probleme hätte, und mir ein paar von seinen erzählen, um auf diese billige Tour mein Mitgefühl zu erwecken. »Weiß ich nicht. Ist mir auch egal«, sagte ich.

»Leute, denen ihre Probleme egal sind, sind sich meistens selber egal. Aber das ist ’ne verfluchte Einstellung, findest du nicht auch?«

Ich zuckte die Achseln und bedachte ihn mit dem ausdruckslos starren Blick, mit dem ich sonst die anderen Kinder auf Distanz hielt; gleich darauf schrumpfte er auf Stecknadelkopfgröße, und mein Geist konzentrierte sich auf einen Teddybären zu meiner Rechten. Innerhalb eines Sekundenbruchteils zielte der Teddy mit einer Plastikpanzerfaust auf den Kopf des Psychologen, und ich fing an zu kichern.

»Tagträume, mein großer Freund? Willst du mir sagen, was so komisch ist?«

Ich schaffte einen nahtlosen Übergang von meinem Hirnkino auf den Doktor und lächelte dabei. Ich sah, dass er beunruhigt war. Mein Blick fiel auf einen ausgestopften Bugs Bunny, und ich fragte: »Is’ was, Doc?«

»Martin, junge Leute, die sehr still sind, haben meistens eine Menge im Kopf. Du bist ein heller Kopf; deine Schulzeugnisse beweisen es. Findest du nicht, dass es Zeit ist, mir zu sagen, was du auf dem Herzen hast?«

Bugs Bunny fing an, mit den Augenbrauen zu wackeln und spielerisch am Hals des Psychologen zu knabbern. »Der Preis der Möhren«, sagte ich.

»Was?« Der Psychologe nahm seine Hornbrille ab und putzte die Gläser mit seiner Krawatte.

»Haben Sie schon mal ein Kaninchen mit Brille gesehen?«

»Martin, du folgst mir nicht. Du bist nicht logisch.«

»Ist es nicht logisch, wenn man gut für seine Augen sorgt?«

»Du redest nicht logisch.«

»Tu ich doch. Unlogisch wäre eine Schlussfolgerung, die bekannten Prämissen nicht folgt. Gute Augen folgen aber aus Möhrenessen.«

»Martin, ich –« Er wurde rot und fing an zu schwitzen; Bugs Bunny bewarf seinen Schreibtisch mit Möhren.

»Nennen Sie mich nicht Martin. Nennen Sie mich ›mein großer Freund‹; da krieg ich mich gar nicht mehr ein.«

Der Doktor rückte seine Brille zurecht. »Wechseln wir das Thema. Erzähl mir von deinen Eltern.«

»Sie sind süchtig, nach Möhrensaft.«

»Aha. Und was soll das bedeuten?«

»Dass sie gute Augen haben.«

»Aha. Und was noch?«

»Lange Ohren und flauschige Schwänzchen.«

»Aha. Du findest dich komisch, nicht wahr?«

»Nein. Ich finde Sie komisch.«

»Du mieser kleiner Scheißer, ich wette, du hast keinen einzigen Freund auf der Welt.«

Das Zimmer verwandelte sich in vier Wände aus grässlichem Rauschen; Bugs Bunny wandte sich zu mir und ließ gewaltsam ein entsetzliches Kaleidoskop aus halb begrabenen Erinnerungen über meine Kopfleinwand zucken: Ein großer blonder Junge verkündete einer Gruppe Kinder: »Furz-Marty hat mich gefragt, ob ich mit ihm Autos zähle«; Pieter und seine Schwester Katrin, wie sie meine Versuche zurückwiesen, sie in der sechsten Klasse als Banknachbarn zu gewinnen.

Der Psychologe starrte mich an und grinste hämisch, denn ich hatte mich verwundbar gezeigt; und Bugs Bunny, sein geheimer Komplize, lachte mit ihm und bespritzte mich mit orangegelbem Brei. Ich sah mich um und suchte nach etwas Stählernem – wie die Schleuder meines Vaters. Hinten an der Wand lehnte eine Gardinenstange aus gebürstetem Stahl; ich packte sie und hackte dem Stoffhasen den Kopf ab. Der Psychologe starrte mich staunend an. »Ich werde nie wieder mit Ihnen sprechen«, sagte ich. »Und niemand kann mich dazu zwingen.«

4

Der Zwischenfall im Büro des Psychologen hatte keine äußeren Nachwirkungen – ich wechselte ohne weitere psychologische/wissenschaftliche Belästigungen auf die Highschool. Der Doktor erkannte ein unbewegliches Objekt, wenn er eines sah.

Aber ich fühlte mich wie eine defekte Maschine, in der sich ein Getriebe selbstständig gemacht hatte, das jetzt ganz nach Belieben durch meinen Körper streifen konnte und nach Möglichkeiten suchte, mich unter Stress klein aussehen zu lassen. Wenn ich im Unterricht Gehirnfilme abspielte, Gesichter und Körper austauschte, Jungen gegen Jungen, Mädchen gegen Mädchen, das eine Geschlecht gegen das andere, dann war es wie ein Hindernislauf: Sexbilder attackierten mich ohne Sinn und Verstand. Die Beliebigkeit, die besinnungslose Macht dessen, was ich mich sehen ließ, war überwältigend, und die Not, die ich dahinter spürte, fühlte sich an wie eine heranrollende Woge des Selbsthasses. Ich weiß heute, dass ich dabei war, wahnsinnig zu werden.

Mein Retter war ein Schurke aus einem Comic-Heft.

Sein Name war »Shroud Shifter«1 »Gewandwechsler« ↑, und er war der immer wieder auftauchende Bösewicht in »Cougarman Comix«. Er war ein Superverbrecher, ein Juwelendieb und Killer, der ein aufgemotztes Amphibienauto fuhr und in übergroßen Sprechblasen wie ein retardierter Nietzsche daherschnarrte. Cougarman, ein moralistischer Schlappschwanz, der einen ’59er Cadillac namens »Catmobil« fuhr, schaffte es immer wieder, Shroud Shifter in den Knast zu bringen, aber ein paar Nummern später war er wieder draußen.

Ich liebte ihn wegen seines Wagens und wegen einer übernatürlichen Fähigkeit, die er besaß – ich spürte, dass ich sie realistisch würde nachahmen können. Das Auto war ganz schimmernde Kantigkeit – polierter Stahl, brutale Sachlichkeit. Es hatte Scheinwerfer, mit denen es einen nuklearen Todesstrahl aussenden konnte, der Menschen in Stein verwandelte; der Motor lief nicht mit Benzin, sondern mit Menschenblut. Die Polster waren mit lohfarbenen Katzenfellen bezogen – der gemarterten Familie des Erzfeindes Cougarman vom Fleische gerissen. Aus dem Kofferraum ragte ein stählerner Henkerpfahl; immer wenn Shroud Shifter ein Opfer riss, biss seine Vampirfreundin Lucretia, eine große Blondine mit langen Eckzähnen, eine Kerbe ins Metall.

Lachhafter Schund? Zugegeben. Aber die Grafik war superb, und Shroud Shifter und Lucretia verströmten ein stilvolles, sinnliches Gefühl des Bösen. S.S. hatte eine zylindrische Wölbung am Hosenbein, die fast bis ans Knie herunterreichte, und Lucretias Brustwarzen waren immer erigiert. Sie waren Hightech-Gott und -Göttin, zwanzig Jahre vor Hightech, und sie gehörten mir.

Shroud Shifter hatte die Fähigkeit, sich zu verkleiden, ohne die Kleider zu wechseln. Er bekam sie dadurch, dass er radioaktives Blut trank und dass er sich auf die Person, die er ausrauben oder töten wollte, konzentrierte, sodass er so viel von der Aura dieser Person in sich aufsog, dass er ihr schließlich psychisch ähnlich war und dass er jede ihrer Bewegungen nachäffen, jeden ihrer Gedanken vorausahnen konnte.

S.S.’ Endziel war es, unsichtbar zu werden. Dieses Ziel trieb ihn an, hetzte ihn hinaus über das vorhandene Talent der psychischen Unsichtbarkeit – das ihn befähigte, sich zu jeder Zeit an jedem Ort einzufügen. Wenn er erst physisch unsichtbar wäre, hätte er den Schlüssel zur Macht über die ganze Welt.

Natürlich würde Shroud Shifter dieses Ziel nie erreichen – es wäre das Ende seiner potenziellen Konfrontationen mit Cougarman, und der war der Held dieser Comics. Aber S.S. war eine Fiktion, und ich war die Wirklichkeit aus Fleisch, Blut und Stahl. Ich beschloss, mich unsichtbar zu machen.

Das Schweigen und die Gehirnfilme waren ein gutes Training gewesen. Ich wusste, dass die Mittel meines Geistes ausgezeichnet waren, und meine menschlichen Bedürfnisse hatte ich auf ein blankes Minimum reduziert, das die Null von Mutter mir zur Verfügung stellte: Kost, Logis und ein paar Dollar die Woche für Kleinigkeiten. Aber das Image des stillen Außenseiters, das ich so lange als Schutzschild benutzt hatte, arbeitete gegen mich – ich besaß keinerlei gesellschaftliches Talent, ich empfand andere Menschen nur als Gegenstände meines Spottes, und wenn ich Shroud Shifters psychische Unsichtbarkeit erfolgreich imitieren wollte, würde ich zunächst lernen müssen, gewinnend zu sein und gewandt über Teenager-Themen zu reden, die mich langweilten: Sport, Mädchen, Rock ’n’ Roll. Ich würde lernen müssen zu reden.

Und davor graute mir.

Stundenlang saß ich in der Klasse, unterdrückte meine Gehirnfilme und ließ meine Ohren nach Informationen fischen; im Umkleideraum der Jungen lauschte ich weitschweifigen, weitschweifig ausgeschmückten Debatten über Penisgrößen. Einmal kletterte ich draußen vor der Mädchenturnhalle auf einen Baum und lauschte dem Gekicher, das durch das Rauschen der Duschen klang. Ich schnappte eine Menge Informationen auf, aber ich hatte Angst zu handeln.

Also trat ich – zugegeben, aus Feigheit – den Rückzug an. Ich sah ein, dass zwar Shroud Shifter ohne Verkleidung zurechtkam, aber nicht ich. Damit beschränkte sich das Problem auf die Beschaffung brauchbarer Panzerkleidung.

1965 gab es für die Teenager der Mittelklasse von L.A. drei bevorzugte Bekleidungsstile: Surfer, Greaser und Collegetyp. Die Surfer trugen, ob sie nun tatsächlich surften oder nicht, weiße Levi’s-Cordjeans, Jack Purcell »Smiley« Tennisschuhe und Pendleton’s. Die Schmalzköpfe, echte Bandenmitglieder wie Pseudo-Rebellen, trugen unten geschlitzte Kakis, Sir-Guy-Hemden und Mützen, die »Honor Farm Watch Caps« hießen. Die Collegetypen bevorzugten den Buttondown/Pulli/Kreppsohlen-Stil, der heute noch »in« ist. Ich überlegte mir, dass drei Outfits in jeder dieser Stilrichtungen mir als Schutzfärbung genügen würden.

Dann brandete eine neue Woge der Angst heran. Ich hatte kein Geld, um solche Kleider zu kaufen. Meine Muter ließ nie welches herumliegen und war in extremem Maß geizig, und noch hatte ich zu viel Angst, zu tun, wonach es mich am meisten verlangte: einzubrechen und zu stehlen. Angewidert von meiner Vorsicht, aber gleichwohl entschlossen, mir eine Garderobe zu beschaffen, stürzte ich mich auf die drei Wandschränke meiner Mutter, in denen sie die Mädchenkleider aufbewahrte, die sie nie mehr trug.

Rückblickend weiß ich, dass der Plan, den ich mir zusammenbraute, einer verzweifelten Angst entsprang – einer Verzögerungstaktik, mit der ich den unausweichlichen Crash-Kurs in gesellschaftlichem Verkehr hinausschob; damals allerdings erschien er mir als der Inbegriff der Vernunft. Eines Tages schwänzte ich die Schule und zog mich mit einem Sortiment scharfer Messer in den Schlafzimmerwandschrank meiner Mutter zurück. Ich war dabei, aus einem ihrer alten Tweedmäntel ein Cape zurechtzufetzen, als sie unerwartet von der Arbeit nach Hause kam, mich ertappte und zu schreien anfing.

Ich hob die Hände in einer besänftigenden Gebärde, in der Hand noch immer ein Steakmesser mit Sägeschliff. Meine Mutter kreischte so laut, dass ich glaubte, ihre Stimmbänder müssten reißen. Dann brachte sie das Wort »Tier« hervor und deutete dabei auf meinen Unterleib. Ich sah, dass ich eine Erektion hatte, und ließ das Messer fallen; meine Mutter schlug unbeholfen mit flachen Händen auf mich ein, bis der Anblick des Blutes, das mir aus der Nase rann, sie zwang, aufzuhören und die Treppe hinunterzuflüchten. Im Zeitraum von zehn Sekunden wurde die Frau, die mich geboren hatte, von einer Null zu meiner Erzfeindin. Es war, als sei ich heimgekehrt.

Drei Tage später erließ sie die formelle Strafe: sechs Monate Schweigen. Ich lächelte, als das Urteil gesprochen wurde: Es war eine Atempause in meiner furchtbaren Angst hinsichtlich der Unsichtbarkeitsmission, und es war die Gelegenheit, unbegrenzt Gehirnfilme ablaufen zu lassen.

Meine Mutter hatte gemeint, dass ich zu Hause schweigen solle; aber ich fasste ihr Edikt wörtlich auf und nahm mein Schweigen mit mir, wohin ich auch ging. In der Schule sprach ich nicht einmal mehr, wenn man mich anredete – ich schrieb Zettel, wenn die Lehrer eine Antwort bekommen mussten. Dies erregte einiges Aufsehen und gab Anlass zu mancherlei Spekulation über meine Motive; die verbreitetste Interpretation war die, dass ich irgendwie gegen den Vietnamkrieg protestierte oder meine Solidarität mit der Bürgerrechtsbewegung zum Ausdruck brächte. Da ich in Prüfungen und Klassenarbeiten exzellente Noten erzielte, tolerierte man meinen Redestreik, wenngleich man mich einer ganzen Batterie psychologischer Tests unterzog. Ich verbog jeden Test so, dass ich eine völlig andere Persönlichkeit präsentierte, und verblüffte so die Lehrer und die Schulverwaltung, und nach mancherlei vergeblichen Versuchen, meine Mutter zur Intervention zu bewegen, ließ man mich im Juni die Abschlussprüfung machen.

Meine Gehirnfilme in der Klasse wurden also nunmehr begleitet vom unverhohlenen Starren meiner Schulkameraden, von denen einige fanden, ich sei »cool«, »ausgeflippt« oder »avant-garde«. Hauptthema war das Durchdringen scheinbar undurchdringlicher Objekte, und die ehrfurchtsvollen Blicke, mit denen man mich bedachte, gaben mir das Gefühl, ich sei zu allem in der Lage.

Mit diesem Gefühl, wuchs auch der erbitterte Hass auf meine Mutter. Ich fing an, ihre Sachen zu durchwühlen und nach Möglichkeiten zu suchen, ihr wehzutun. Eines Tages kam ich auf die Idee, ihren Medizinschrank zu inspizieren, und ich fand mehrere verschreibungspflichtige Fläschchen Phenobarbital. In meinem Kopf blitzte ein Licht auf. Ich durchwühlte ihr Schlafzimmer und das Bad. Unter dem Bett, in einer Pappschachtel, fand ich die Bestätigung, die ich gesucht hatte: leere Arzneiflaschen dieses Sedativums, Dutzende, und die Daten auf den Etiketten reichten bis 1951 zurück. In den Fläschchen steckten winzige Zettel, die mit engem, unentzifferbarem Bleistiftgekritzel bedeckt waren.

Da ich nicht lesen konnte, was meine Zombie-Mutter geschrieben hatte, musste ich sie dazu bringen, es laut auszusprechen. Am nächsten Tag, in der Schule, schob ich einen Zettel hinüber zu Eddie Sheflo, einem Surfer, von dem es hieß, er halte »Martys Masche für saustark«. Auf dem Zettel stand:

»Eddie –

kannst du mir für einen Dollar ein Röhrchen Bennies Nr. 4 besorgen?«

Der große blonde Surfer wies den Dollarschein, den ich ihm hinhielt, zurück und meinte: »Schon gemacht, du starker Schweiger.«

Am Nachmittag tauschte ich das Phenobarbital gegen mein Benzedrin aus, drehte die Birne aus der Lampe über dem Medizinschrank und ersetzte sie durch eine kaputte. Beide Sorten Tabletten waren klein und weiß, und ich hoffte, das trübe Licht würde die Verwechslung erleichtern.

Dann setzte ich mich unten hin und erwartete das Ergebnis meines Experiments. Meine Mutter kam wie immer um 17.40 Uhr von der Arbeit, nickte zur Begrüßung, aß das übliche Geflügelsalat-Sandwich und ging nach oben. Ich wartete im zurückgebliebenen Lieblingssessel meines Vaters und blätterte geistesabwesend in einem Stapel »Cougarman Comix«.

Um 21.10 Uhr bumste es auf der Treppe, und dann stand meine Mutter vor mir, schwitzend, mit vorquellenden Augen, zitternd in ihrem Slip. »Am Möhrensaft gewesen, Mom?«, fragte ich, und sie presste die Hände auf das Herz und hyperventilierte. »Komisch«, sagte ich, »bei Bugs Bunny wirkt es nie so«, und sie fing an, von Sünde zu sabbeln und von diesem schrecklichen Jungen, mit dem sie 1939 an ihrem Geburtstag geschlafen hatte, und wie sie meinen Vater hasste, weil er trank und Vierteljude war, und dass man nachts das Licht ausmachen müsse, weil die Kommunisten sonst wüssten, was wir denken. Ich lächelte. »Nimm zwei Aspirin und spül sie mit Möhrensaft ’runter.« Dann wandte ich mich ab und ging.

Die ganze Nacht streifte ich durch die Nachbarschaft: Im Morgengrauen kam ich nach Hause. Als ich im Wohnzimmer das Licht anknipste, sah ich, dass aus einem Riss in der Decke eine rote Flüssigkeit tropfte. Ich ging nach oben, um nachzuschauen.

Meine Mutter lag tot in der Badewanne. Ihre aufgeschlitzten Arme hingen über den Rand heraus, und die Wanne war bis obenhin voll mit Wasser und Blut. Ein halbes Dutzend Phenobarbital-Röhrchen waren über den Boden verstreut; sie schwammen in zolltiefem rotem Wasser.

Ich hüpfte in den Flur hinunter und rief den Notarzt; mit angemessen erstickter Stimme nannte ich meine Adresse und erklärte, ich hätte einen Selbstmord zu melden. Während ich auf den Krankenwagen wartete, schöpfte ich mit beiden Händen das Blut meiner Mutter auf und trank es in tiefen Zügen.

5

Die Rosenkreuzer bekamen das Haus, den Wagen und alles Geld meiner Mutter; ich bekam eine Vormundschaftsverhandlung. Da ich in sechs Monaten mein Highschool-Examen machen sollte und achtzehn werden würde, hielt man die Einweisung in ein richtiges Pflegeheim für Zeitverschwendung; aber der Vertrauenslehrer der zwölften Klasse ließ das Jugendamt wissen, ich sei zu »introvertiert und gestört«, als dass man mich vorzeitig für volljährig erklären könnte. Meine Weigerung, beim Begräbnis dabei zu sein oder Kontakt mit meinem Vater in Michigan aufzunehmen, überzeugte ihn davon, dass ich »Disziplin und Führung brauchte – vorzugsweise von einer männlichen Figur«. Und so ordnete die Jugendfürsorge an, dass ich bei Walt Borchard wohnen solle.

Walt Borchard war ein Cop aus Los Angeles, ein großer, dicker, gutmütiger Mann von Anfang fünfzig. Den größten Teil seiner dreiundzwanzig Jahre beim Los Angeles Police Department hatte er damit verbracht, in Grundschulen Vorträge zu halten, warnende Geschichten über Rauschgift, Perverse und die Schrecken des Verbrecherlebens zu erzählen, kleinen Kindern seine .38er zu zeigen, sie unterm Kinn zu kraulen und sie zu ermahnen, niemals »krumme Dinger« zu machen. Er war Witwer, hatte keine Kinder und bewohnte das größte Apartment in einem Zwölf-Parteien-Haus, das ihm gehörte. Ein Ein-Zimmer-»Junggesellen-Apartment« pflegte er elternlosen Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, die das Jugendamt ihm zuwies, und dieses dreieinhalb mal fünfeinhalb Meter große Kämmerchen, einen Block weit vom Hollywood Boulevard entfernt, wurde mein neues Heim.

Der vorige Bewohner war ein Hippie gewesen; er hatte einen blassgrünen Plüschteppich zurückgelassen, Beatles-Poster an den Wänden, einen Schrank voll weit ausgestellter Hosen, Fransenwesten und grellbunter Tennisschuhe. »’n Acidfreak«, sagte »Onkel« Walt, als ich einzog. »Bildete sich ein, er könnte fliegen. Flatterte mit den Armen und sprang vom Taft Building, und was soll ich dir sagen? Er konnt’s nicht. War stoned, als er übern Jordan ging. Der Gerichtsmediziner sagte, er war bis an die Ohren voll Shit. Du hast doch keine verrückten Ideen, oder?«

»Ich neige zum Vampirismus«, sagte ich.

Onkel Walt lachte. »Ich auch. Ehrlich gesagt, noch gestern Abend hab ich das Mädchen unten in Nummer vier gebissen. Hör zu, Marty: Lass die Finger vom Dope, sei nett zu den anderen Mietern, geh zur Schule und halt deine Bude sauber – dann werden wir prima miteinander auskommen. Die Behörde bezahlt mich dafür, dass du hier bist, und ich will dabei nicht reich werden; deswegen schieb ich dir dreißig Dollar Taschengeld pro Woche rüber, und Essen hast du frei. Aber bis zu deinem Geburtstag hältst du dich an den Zapfenstreich: Um elf bist du von der Straße. Auf dem Boulevard gibt’s jede Menge nette Hälse zum Reinbeißen, aber um zehn Uhr neunundfünfzig ist Schluss mit Beißen. Und wenn du irgendwas brauchst, weißt du, wo ich bin. Ich rede mit Vergnügen, und als Zuhörer bin ich auch nicht schlecht.«