Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Libros del Tiempo

- Sprache: Spanisch

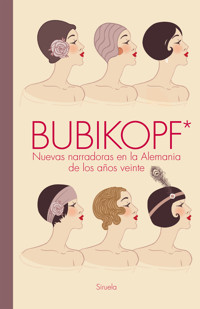

*Bubikopf: peinado femenino de pelo corto, à la garçon, «a lo chico». En alemán Bubikopf designa también a toda una generación de escritoras que acompañaron un cambio que llegó a su culmen durante la Primera Guerra Mundial y la posterior República de Weimar. Las mujeres, que tuvieron que sustituir en el mercado laboral a los hombres llamados a filas, se convirtieron en protagonistas de una profunda transformación que tuvo su reflejo en las costumbres, la moda, el arte y la literatura de la Alemania de la época; una nueva hornada de autoras empeñadas en fomentar el pensamiento crítico durante el periodo de vanguardia más radical y subversivo, que se atrevieron a servirse del humor y de la ironía para lograr que sus obras tuvieran repercusión en la realidad y contribuyeran, de una u otra forma, a construir una sociedad más justa. Esta antología reúne veinticuatro relatos de algunos de los nombres más destacados del movimiento, mujeres valientes y transgresoras que supieron mostrar el dolor de una época convulsa y a la vez rebosante de una inigualable creatividad. Erika Mann, Else Rüthel, Dinah Nelken, Maria Leitner, Emmy Hennings, Hermynia Zur Mühlen, Else Lasker-Schüler, Marieluise Fleisser, Else Feldmann, Mascha Kaléko, Irmgard Keun, Polly Tieck, Gabriele Tergit, Töppsdrill, Annemarie Schwarzenbach, Helen Grund, Vicki Baum y Maria Luise Weissmann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: marzo de 2025

En cubierta: imagen ilustración © vgorbash / iStock Photo / Getty Images

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© De la edición, estudio introductorio, notas y traducciones del alemán, Isabel García Adánez, Itziar Hernández Rodilla y Belén Santana López

© Ediciones Siruela, S. A., 2025

Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-10415-96-6

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

IntroducciónLa nueva voz de las mujeres en la Alemania de Weimar

BUBIKOPF

Una mujer y un libroERIKA MANN

Breve novela de chicasELSE RÜTHEL

Un hombre con almaDINAH NELKEN

Soledad y ligerezaDINAH NELKEN

Mujer de treinta añosELSE RÜTHEL

De asistenta en casa de Mrs. SnobMARIA LEITNER

Qué frío y gris está el café…EMMY HENNINGS

Bernice McFadden hace carreraHERMYNIA ZUR MÜHLEN

Renate y el arcángel GabrielELSE LASKER-SCHÜLER

Medio kilo de naranjasMARIELUISE FLEIßER

Delante del cineELSE FELDMANN

Qué domingo más tonto…MASCHA KALÉKO

Señorita frente a la máquina de escribirMASCHA KALÉKO

Cómo pescar a un hombreIRMGARD KEUN

La novia de mi novioPOLLY TIECK

La cincuentona y sus cuatro pretendientesGABRIELE TERGIT

La soltera de oroGABRIELE TERGIT

ChascoTÖPPSDRILL

Aventura en el cocheERIKA MANN

Gloriosa EuropaANNEMARIE SCHWARZENBACH

Casi el mismo sufrimientoANNEMARIE SCHWARZENBACH

Suspiros de ParísHELEN GRUND

Las madres de mañana…, esos pimpollos de hoyVICKI BAUM

Ítaca perdidaMARIA LUISE WEISSMANN

IntroducciónLa nueva voz de las mujeres en la Alemania de Weimar

Mujeres de ayer, mujeres de hoy, mujeres de mañana

La historia está llena de momentos significativos que han tenido impacto en cómo ordenamos nuestra vida en lo social y lo privado, hasta determinar incluso la forma en que vestimos. Cambios que nos modernizaron para adaptarnos a una nueva vida cotidiana. Es indudable que, en el siglo XX, hubo dos de esos momentos que no pueden obviarse por optimista o ignorante que una sea. Y el periodo entre ellos fue, por otra parte, increíblemente prolífico, generoso y creativo por reacción al primero y como preparación al siguiente. Cierto, sobre todo, en Alemania; pero, como las guerras que delimitaron la época, en realidad en todo el mundo.

El final de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra (como se la conoce cuando aún no se sospecha una segunda), deja al mundo, sobre todo a Europa, sumido en un periodo de confusión y, al mismo tiempo rebosante de ideologías y formas de vida agitadoras, y preñada de desastre. Hay cierto aire de catastrofismo universal y la sociedad vive un desamparo total, que es el que sienten las personas que viven en ella. Pero también deja una serie de cambios en la forma de vida que tendrán su reflejo en las costumbres, la moda, la estética, el arte y la literatura.

Durante la Gran Guerra, los hombres han marchado por centenares a luchar y morir en unos campos de batalla en los que, por primera vez en la historia, el enemigo no pelea cuerpo a cuerpo, sino con medios mecánicos y armas que superan el horror de la imaginación. Es de suponer que siempre hubo estrés postraumático después de una guerra, pero tras esta, los casos de «trauma de guerra», esa neurosis que afecta a excombatientes, son muy numerosos, comienzan a registrarse en un mundo posfreudiano que ha proporcionado las herramientas para analizarlos, y pueblan Europa con un ejército de hombres que no saben adaptarse a la vida, se han convertido en adictos a las drogas que les han dado para curarlos (recordemos que la cocaína era un medicamento antidepresivo —hasta el punto de que era un componente en la aspirina— y que la morfina era de uso común como analgésico) y a los que, por tanto, no pocas veces hay que seguir sustituyendo en el mundo laboral.

El cambio se había iniciado antes, con la Revolución industrial y con la incorporación de la mujer al trabajo urbano en las fábricas y los primeros triunfos del sufragismo, pero durante la Guerra, la necesidad de mujeres que se ocupasen también de sustituir a hombres en la administración, las oficinas, los hospitales, la vida en general, se ha ido haciendo sitio incluso en la ropa, llamando a la liberación del corsé y las crinolinas, para poderse vestir y desvestir sin ayuda y con mayor rapidez. Esto favorece el diseño de vestidos de forma tubular que anulan las curvas de pecho y caderas. Las faldas se acortan para facilitar el movimiento de las piernas y pierden vuelo por la misma razón. Las mujeres comienzan a llevar pantalones e, inspirándose en los uniformes de los hombres, también adoptan gabardinas y relojes de pulsera. Se cortan el pelo por comodidad y reducen los sombreros a su mínima expresión por el mismo motivo. En contraposición, reflejan sus ganas de vivir un nuevo mundo tras la guerra en maquillajes muy marcados y en trajes de noche que hacen brillar los cuerpos que bailan en los cafés cantantes y las salas de fiesta, epicentro del ocio de la época. Fuman, beben, conducen automóviles y se dejan llevar por el fluir de los tiempos, que hace fluida también la vivencia del sexo y la sexualidad, se drogan y experimentan como seguramente han hecho toda la vida, pero ya no se esconden. Por primera vez, son la contrapartida libre del hombre urbano. Mujeres de pelo corto, peinadas a lo chico, con coupegarçonne, «pelonas» (diría Virginia Woolf), las Bubikopf alemanas.

En la literatura, esto se reflejará vaga, confusamente, en el estilo modernista, algo hostil a la realidad que representa. Un rechazo a la voluntad de vivir, la misma fragmentación y el mismo simbolismo impenetrable de otras formas de arte de la época, que disuelven la realidad en múltiples reflejos. Los grandes acontecimientos exteriores, los desastres, las catástrofes que afectan el destino se diluyen en los sucesos menores, azarosos, que podrían parecer insignificantes, de la vida diaria (una tendencia que se viene sospechando desde Hamsun, Proust o Flaubert, pero que ahora se hace hilo conductor). Hoy sabemos que esa ruptura con lo anterior se vería a su vez interrumpida por una catástrofe, si cabe, mayor que la Gran Guerra. Pero ¿quién podía sospecharlo entonces? Recién salidas del horror y con la economía, la política y la cultura en plena transformación radical, las mujeres de los años veinte del siglo pasado se entregaban a la vida alegre buscando el lujo, la bohemia y la música en la medida de sus posibilidades: unas en la vida dispendiosa del exceso y el lujo que reflejaría F. Scott Fitzgerald en sus relatos; otras en los sueños del folletín, el cine y el pequeño derroche de unos pellizcos en las mejillas, la vaselina con hollín para la raya del ojo y el dejar de comer para comprar unas medias que lucir en el paseo.

Da miedo pensar en lo actual de todo esto en un mundo donde, por un lado, deslumbran la vida de oropel de las pantallas y las promesas de la inteligencia artificial y, por el otro, no cesan las guerras, casi se ha olvidado la pandemia de hace cinco años y parece normal que la precariedad pueda revertir en financiar los viajes por el espacio de quienes la fomentan. Y donde la literatura vuelve, en Europa al menos, a lo autorreferencial, a la ficción propia de la vida de las personas que la escriben con cierto espíritu de crónica, si bien más nostálgica que la que nos muestran estas autoras que presentamos.

En cualquier caso, como mujeres, no podemos dejar de señalar lo mucho que parece haber cambiado todo y lo poco que han cambiado los sentimientos, las ansias, los deseos y las vicisitudes de quienes han sido, son y desean ser mujeres hoy, respecto de quienes fueron y desearon serlo hace un siglo, y a quienes nos gustaría presentar en más detalle a continuación.

La Neue Frau en el contexto de la República de Weimar

«Nuevo» es un calificativo que encontramos en esta época en relación con varios ámbitos, no solo el de la mujer, y nuevas son muchas cosas que, en efecto, hoy nos lo siguen pareciendo. Para empezar, en la propia historia del arte en el territorio de lengua alemana surge la denominación «nueva objetividad» (Neue Sachlichkeit), que se refiere a las corrientes posteriores a la Gran Guerra, pero que todavía enlazan, se superponen o incluso radicalizan la gran revolución de los lenguajes artísticos que trae consigo el siglo XX y que la pintura alemana engloba bajo el gran paraguas de «expresionismo». Desde 1900 no hay vuelta atrás.

«Objetividad» reivindica la imperiosa necesidad de bajar de la torre de marfil del esteticismo que marca las primeras décadas del siglo para fijarse en la realidad, durísima y terrible en toda Europa por las consecuencias de la Gran Guerra y especialmente trastocada en Alemania, donde han de pagarse las reparaciones económicas impuestas y no hay más remedio que vivir con la humillación de haber asumido la culpa del conflicto. Los artistas e intelectuales no pueden permitirse que el pensamiento o que sus actividades profesionales en sí mismas no tengan una repercusión en la realidad, que permanezcan al margen de la política, o de «lo político», que es algo mucho más amplio (Thomas Mann habla de existencia «apolítica» casi como sinónimo de «esteticismo»), y no contribuyan, de una manera o de otra, a una mejora de las condiciones de vida y a la construcción de una sociedad más justa.

Es la época de Bertolt Brecht, con quien no solo adquiere un papel esencial la poesía política, sino que se desarrolla todo un nuevo concepto de teatro didáctico (o «teatro épico»), cuya intención es fomentar el pensamiento crítico de un público concebido como inmensa mayoría, también es la época del cabaret, que en Alemania siempre es muy subversivo y crítico con la actualidad del momento. Obviamente, son los años en que florecen el jazz y su versión bailable, el swing, vinculados a esa necesidad de diversión de la que se hablaba antes y fomentados por la presencia generalizada de la radio o de los gramófonos; y es la gran época del cine, en general, de la popularización del arte gracias a nuevas tecnologías que, en una perversa paradoja, se habían desarrollado gracias a investigaciones iniciadas al servicio de la industria bélica. También en estos años se da la popularización del diseño, la moda y la cosmética al alcance de la masa de la población, proliferan los grandes almacenes y es el boom de la publicidad, de las revistas de moda y tendencias… Y, no en último término, volviendo a un aspecto básico de la vida cotidiana de la gran masa, es la época de una democratización sin precedentes de un concepto de vivienda digna que va aparejado a las grandes reformas arquitectónicas y urbanísticas que promueve la Bauhaus y que, en los primeros años de la República, subvenciona el Estado, gracias a lo cual se imponen una nueva estética (a la que aluden algunos de nuestros textos) y una nueva política de salud pública (desarrollada, por cierto, a raíz de la pandemia de 1918).

Ahora bien, más allá de todas estas acciones, traducidas en hechos o reformas reales, o de que en la literatura aparecen temas explícitamente sociales y algunas corrientes de la pintura retoman lo figurativo, la reivindicación de abandonar el subjetivismo anterior a la Gran Guerra no necesariamente tiene que ver con el estilo o con los lenguajes artísticos como tales. Al mismo tiempo, esta es la época de la vanguardia más radical, como, por ejemplo, el dadá, cuyas formas de expresión en apariencia no tenían mucho de realistas, pero que quizá fue la vanguardia más subversiva y más vinculada al comunismo de todas las del momento. El calificativo de «nuevo» se referiría, entonces, y por contraste con otras épocas en que las artes también buscaban la repercusión en lo político (como el realismo), a la manera de concebir el propio arte y no tanto a un estilo.

Nuevo no, pero sí muy distinto en Alemania en comparación con el resto de Europa. Y es que no podemos aplicar a este periodo el término de «entreguerras», sino que resulta más adecuado emplear el de «Alemania de Weimar» y vincularlo a la duración de la República, fundada en 1919. Es esencial tener en cuenta que la terrible cesura, en la vida y en las artes, no llega con la nueva guerra, en 1939, sino ya en enero de 1933, con la subida al poder de Hitler, cuyo primer paso es la creación de la Cámara de Cultura del Reich. El régimen es muy consciente de la importancia de las artes, para bien y para mal, en el pensamiento, y así la maquinaria capitaneada por Joseph Goebbels se ocupará con una eficiencia escalofriante de controlar todos los ámbitos imaginables, desde la reforma de la educación en todos los niveles, de la primaria a la universidad, hasta el desarrollo de la propaganda, pasando por los decretos sobre «arte degenerado» (Entartete Kunst), concepto que englobaba la práctica totalidad de la vanguardia, fuera por abstracta, por esteticista, por reivindicativa, por socialista…, además de cualquier forma de arte o pensamiento de autores judíos: en suma, cualquier manifestación posterior a 1900 (como poco) y todo cuanto no ensalzara las glorias del nazismo.

Un detalle de otra índole que provocó una enorme sorpresa incluso a las mentes más modernas y abiertas de la prometedora República de Weimar de 1919 es algo que, antes de la nueva objetividad, tampoco se hubiera asociado jamás con las mujeres: el sentido del humor. Si el mero hecho de que las mujeres escriban despierta, cuando menos, las suspicacias (como tan bien ilustra el primero de nuestros textos, «Una mujer y un libro») y se antoja raro que hagan algo «objetivo» y no sentimental, que, para colmo, lo hagan con gracia, incluso con bastante más que muchos de los sesudos (por no llamarlos espesos) caballeros de las letras alemanas, no se le había pasado por la cabeza a nadie.

La risa, lo grotesco y la ironía siempre son muy sospechosos, y no cabe duda de que constituyen una de las principales características de toda esa época convulsa y llena de dolor, pero de una creatividad inigualable. Ahora bien, que incluso en eso fueran a ser las mujeres iguales y aun superiores a los hombres es insólito. Tanto que hasta para elogiarlas faltan términos que no sean los de la comparación con ellos: a Mascha Kaléko, por ejemplo, la apodaban «el Tucholsky femenino».

No solo los textos en los que el humor ocupa un claro primer plano (como los de Irmgard Keun o Töppsdrill), sino la gran mayoría de los que componen nuestra antología están atravesados por una fina ironía que resultará novedosa, hoy tal vez más porque la realidad que describen no ofrece muchos motivos para reírse y no tanto por ser obra de una mujer, pero el humor es un elemento indiscutible. En el texto de M. L. Weissmann que cierra nuestra colección, leeremos que Penélope no está dispuesta a ser menos que Ulises nunca más, pues los tiempos de horror que han vivido ambos la han enseñado a luchar con sus mismas armas y, sobre todo, la han hecho consciente —y sin vuelta atrás— de la fuerza inquebrantable que posee lo que Goethe denominó «el eterno femenino». ¿Qué puede tener de raro en esa nueva mujer, la que sustituye al hombre durante la Gran Guerra y después incluso se hace cargo de lo que él no puede superar, el que sepa reírse o contar sus penas con los mismos recursos y el ingenio (ese concepto de Witz tan típico de la filosofía alemana) que antes tan solo se veían como «atributos masculinos»?

Lo que sí corta de raíz cualquier risa y cierra todas las bocas, y más todavía las femeninas, es ese 30 de enero de 1933. No es en modo alguno frívolo volver a fijarnos ahora en el cambio radical de los vestidos y peinados con la llegada del Tercer Reich, y así también enlazar con el principio de esta Introducción. La nueva imposición de una imagen tradicional (y trasnochada y de lo más kitsch) de la mujer con trenzas (a ser posible: rubias, bien largas y enrolladas alrededor de la cabeza) y de los trajes regionales —el famoso Dirndl, que tiene un corpiño muy ceñido, pero justo realza el escote o, más bien, las exuberancias de la mujer aria y su capacidad nutricia para el mayor número posible de hijos, rubios, rosados y bien hermosos todos, nacidos para servir a la patria y al Führer—, supone un retroceso total en su papel en la sociedad. Y la amargura que produce es insufrible, por más que recuerde a las lindas postales que tan perversa como eficientemente se utilizaron en su día al servicio de la propaganda: esos bellos paisajes alpinos con verdes prados, flores y vaquitas lecheras. Al fin y al cabo, esa es la principal función a la que queda reducida la mujer (por no hablar de que se «elimina» a toda la que no cumpliese con las absurdas «leyes de la raza»).

Por último, sería interesante señalar que, desde España y en nuestros días, llaman la atención dos cosas con respecto a la Neue Frau: una es la cantidad de elementos, en los temas y hasta en el estilo, que comparten estas autoras con las de la Segunda República y los años inmediatamente anteriores (con el grupo de las Sinsombrero o con otras que no llegaron a formar parte de él, como Luisa Carnés). Nunca existió ningún vínculo directo entre ellas, nunca tuvieron ocasión de leerse ni de conocerse, pero reflejan sin lugar a duda un mismo talante y muchos rasgos que podrían considerarse «de época» en toda Europa, propios sencillamente de una nueva mujer en tiempos de grandes cambios, como se señalaba al principio. Lo segundo, y lo que las diferenciaría de las inglesas, norteamericanas o francesas es que, al cabo de muy pocos años, a todas ellas, junto con todos los avances que habían conseguido, se las llevaron por delante dictaduras que redujeron a la mujer a ese papel de madre sin voz, pero con abundante prole, y que, además, no permitieron recuperar la modernidad de los años treinta en muchas décadas. En España huelga explicar los motivos, pero, en el caso de Alemania, más allá de que muchas autoras quedaran olvidadas por no poder desarrollar del todo su carrera antes de la llegada del nazismo, vivieran en el exilio o hubieran muerto, hay que recordar que la sociedad de la RFA de los años cincuenta y primeros sesenta, la del «milagro económico», en el fondo, era mucho más conservadora que la de Weimar; y la RDA se regía, en las artes, por un canon propio —el realismo socialista— y, en la vida cotidiana y la política, tenía su propio concepto de igualdad e integración de la mujer en el mundo del trabajo —como una «camarada» más—, con lo cual tampoco se dio un verdadero enlace con el estilo y la temática de la Neue Frau.

Rescatar del olvido o incluso del anonimato a todas esas autoras fascinantes es lo que Anna Rheinsberg, en 1988, en su antología Bubikopf. Aufbruch in den Zwanzigern. Texte von Frauen, publicada en la editorial Luchterhand de Darmstadt, denomina literalmente «una historia de amor más allá de la muerte».

Como puede leerse en las biografíasrecogidas en este libro, algunas de esas muchas autoras al final ni siquiera se dedicaron a la literatura o siguen siendo desconocidas incluso en el territorio de lengua alemana, mientras que otras sí han vuelto editarse y son muy leídas y valoradas…, eso sí, siempre un poco menos o siempre en comparación con sus contemporáneos hombres. Y siguen sin formar parte natural de lo que se denomina «el canon». En España y los países de habla hispana, hay nombres que suenan más que otros, gracias a que se ha traducido su obra, completa o en parte (Vicky Baum, Mascha Kaléko, Irmgard Keun, Else Lasker-Schüler, Erika Mann, Annemarie Schwarzenbach, Gabriele Tergit…), y de las otras esperamos que despierten curiosidad y alguna vez lleguen a valorarse como merecen.

Nuestra antología

El libro que ahora están leyendose basa estrechamente en la mencionada selección de Anna Rheinsberg (*1956). Ella misma es una importante autora por descubrir y le agradecemos de corazón el permiso para tomar el relevo y compartir y trasladar su historia de amor a los lectores de habla hispana, transcurridas entretanto más de tres décadas.

Conscientes de que la colección ya va a leerse en otro momento y, sobre todo, en otro contexto, redujimos a veinticuatro los veintinueve títulos de la antología original y cambiamos ligeramente el orden para que, en lugar de seguir su organización cronológica en el marco de las dos guerras mundiales, resultasen más claras las múltiples conexiones temáticas entre relatos y las semejanzas entre sus protagonistas. Al reunir así todas las historias, surge casi de manera espontánea otra nueva y más grande, de la que todas podrían formar parte y que pone de relieve cuánto seguimos teniendo en común con ellas las mujeres de hoy.

Desde un inicio concebimos el proyecto como traducción a tres voces (o a seis manos), no solo para que destacase más la variedad y riqueza de cuanto produjeron aquellas cabecitas de peinado «a lo Bubi» de hace un siglo, sino porque, sobre todo, nos hacía especial ilusión rendirles homenaje como grupo de traductoras amigas (o amigas traductoras).

Por lo que respecta a la autoría de las versiones españolas, las voces de Vicki Baum, Mascha Kaléko, Irmgard Keun, Erika Mann y Maria Luise Weissmann están interpretadas por Isabel García Adánez.

De las obras firmadas por Else Feldmann, Marieluise Fleißer, Helen Grund, Annemarie Schwarzenbach, Gabriele Tergit, Polly Tieck y Töppsdrill se encargó Itziar Hernández Rodilla.

A Emmy Hennings, Else Lasker-Schüler, Maria Leitner, Hermynia zur Mühlen, Dinah Nelken y Else Rüthel pueden leerlas gracias a Belén Santana.

BUBIKOPF

ERIKA MANNUNA MUJER Y UN LIBRO*

La imagen no está mal: una mujer con un libro. Sentada en el jardín leyendo…, leyéndoles en alto a los niños; y en tanto que ella lee y reflexiona, el hombre se dedica al despiadado mundo de sus negocios. ¿No ha sido así desde tiempo inmemorial? De lo que escriben los autores hay mucho que la mujer no entiende, pero a su manera sí que lo siente, capaz es de quedar absorta por entero en el libro. Si es de las más listas y tiene cabeza para los idiomas, hasta puede traducir libros ella misma. A menudo se le da mejor que a los hombres, y ello se debe justo a esa debilidad suya, a su necesidad y su capacidad de apoyarse en algo. El hombre, sobre todo si también escribe o desea escribir, suele caer aquí en cierto egocentrismo; su estilo, que es distinto del original, se termina imponiendo, y así el lector obtiene una imagen equivocada del libro traducido: las ideas de uno con el lenguaje de otro.

«¿Quieren conocer a una escritora fascinante? No dejen de acudir al Romanisches Café1 esta tarde». ¿Quién responde «¡Oh, sí!» de inmediato y con el pecho henchido de entusiasmo? La reacción se parece más bien a un «uf» o un «si no hay más remedio…» o «sí, ya, fascinante…, una escritora». Surge una ligera sospecha del tipo «a ver si va a ser una marisabidilla de ansias intelectuales insatisfechas», cierto recelo ante sus agresivas ínfulas poéticas, «a ver si va a ser una trepa desatada…». Y eso no es justo, por Dios: es un poco injusto…, un poquitín. Hay escritoras fascinantes, y es sabido que hasta las hay buenas.

La cuestión de si una mujer debe lanzarse a escribir sin más, libros y todo, si se cree capaz, permanece abierta. Lo que está claro es que tiene que hacer valer su decisión con mucho más empeño que el hombre. Las posibilidades de que la cosa le salga bien, de que sea humanamente factible siquiera, son menores. La personalidad de la mujer tiene muchas vías por las que manifestarse y lo hace de muchas maneras. Ahora bien, esta personalidad tiene que ser muy fuerte y muy consecuente si su intención es salir adelante sobre el papel.

Desde hace poco, existe un nuevo tipo de mujer escritora que, por el momento, es el que mejores perspectivas creo que tiene: la mujer que documenta el mundo que la rodea, sea en forma de ensayo, obra dramática o novela. No escribe sus confesiones, no se le va el alma por la pluma, su propio destino permanece callado y al margen; ella recoge información, no intimidades. Conoce el mundo, es inteligente, tiene cabeza y sentido del humor, y la fuerza necesaria para apagar la bombilla de su ego. Casi se diría que traduce: que traduce la vida en literatura…, una literatura que no será elevadísima, pero sí útil, digna, a menudo valiosa.

Ayer, por el Hohenzollerndamm, me crucé con un caballero, de mediana edad. Este caballero era un soñador, iba mirando al cielo y por poco lo atropello con el coche. Me dice: «¡Mujer tenías que ser! ¡En la cocina es donde deberíais quedaros todas!».

A este caballero le dedico el artículo.

ERIKA MANN nació en Múnich en 1905, la mayor de los seis hijos de Thomas Mann. Fue escritora, periodista, actriz de teatro, autora y actriz de cabaret, y una de las primeras personas en participar profesionalmente en carreras de coches.

Su condición de hija, hermana o pareja de personalidades célebres determinó su vida, pues ella misma casi se relegó a un segundo plano y aún hoy permanece bastante olvidada.

En 1926 se casó con el actor Gustav Gründgens; en 1935, con el poeta W. H. Auden, gracias al cual pudo adoptar la nacionalidad inglesa. Pacifista y antifascista militante, a finales de los cuarenta tuvo que abandonar los Estados Unidos y desde entonces prácticamente ejerció como asistente de su padre hasta la muerte de este en 1955.

En enero de 1933 creó el cabaret político Die Pfeffermühle [El molinillo de pimienta], que se vio obligada a cerrar en febrero del mismo año. En marzo emigró a Suiza, donde continuó con su labor antifascista hasta que marchó a España como corresponsal de guerra con las Brigadas Internacionales junto con su hermano Klaus. En 1937, la familia Mann emigró a los Estados Unidos y, en los años cuarenta, de nuevo Klaus y Erika ejercieron como corresponsales en el ejército norteamericano. Después de la guerra, Erika asistió a los Juicios de Núremberg como cronista.

Escribió reportajes, crónicas de viaje, libros infantiles y textos sobre pedagogía. Sus obras más importantes fueron Zehn Millionen Kinder. Die Erziehung der Jugend im Dritten Reich [Diez millones de niños. La educación de la juventud en el Tercer Reich] y Rundherum. Abenteuer einer Weltreise [Una vuelta al mundo], escrito a cuatro manos con Klaus. Murió en Zúrich en 1969.

* El relato original, «Frau und Buch», se publicó por primera vez en el diario Wiener Neueste Nachrichten. Ahora puede encontrarse en Blitze überm Ozean. Aufsätze, Reden, Reportagen [Relámpagos sobre el océano. Ensayos, discursos, reportajes]. Reinbek (Hamburgo): Rowohlt, 2000.

1 En Berlín existió el Romanisches Café, que frecuentaron los intelectuales y creadores más críticos con su tiempo, como también los grandes ironistas (como Kurt Tucholsky o Erich Kästner). Entre los muchos cafés literarios de la época, era de los más progresistas en cuanto a las ideas estéticas y políticas de sus habituales, además del que más acogida dio a mujeres escritoras, como Irmgard Keun, Mascha Kaléko y la propia Erika Mann. (N. de la T.).

ELSE RÜTHELBREVE NOVELA DE CHICAS*

Y en el segundo año de esa guerra tremenda, que todo lo engulle, se permite a los niños representar obras de teatro… para la Cruz Roja.

Como en el mundo inmaduro cada una de esas manifestaciones enigmáticas —aunque solo se perciban con claridad mediante la observación— emerge por sí sola de un modo tan extraño, desde dentro; como todo se vive con ímpetu, gesticulando, esta singular novela corta sobre la guerra debe dramatizarse a partir del Libro para niñas, de Elis, volverse así tangible, elocuente, eficaz.

Manfred, el joven soldado de la novela, es Elis. Vacila —y ese es el novedoso encanto de la historia— entre Francia y Alemania, del mismo modo que Elis vacila entre Rusia y Alemania, entre la tierra de su padre y la de su madre, aunque a sus quince años no se atrevería a contar algo así, y mucho menos durante estos días alemanes, ni siquiera a su mejor amiga.

Como en estos días lo habitual es afirmar que vencerá «la causa justa», se sobreentiende que también en los conflictos internos del joven Manfred vencerá la Alemania justa.

Käte, la sonrosada, ha interpretado a la madre alemana de Manfred. La primera tarde que sucede al estreno, mientras desmontan el escenario que han improvisado en el gimnasio, las dos chicas, muy apenadas por el final inminente de su ardoroso sueño teatral, se enfundan los disfraces por última vez, a modo de despedida, y se miran fascinadas en mitad del sonoro vacío de la sala: no parece que estén imitando a nadie. La madre de Käte es de la misma estatura que su hija, el traje de chaqueta y falda de color claro le sienta como un guante. Manfred viste un uniforme militar de color azul que apenas le viene un poco ancho y una enorme gorra de visera que esconde las trenzas de Elis.

Embriagadas por su triunfo, aún atrapadas en las redes del teatro, esa tarde clara las niñas deciden volver a casa así vestidas.

Con el corazón palpitante, muy dignas y rectas, se ponen en marcha. Asustadas, escrutan discretamente a todos aquellos con los que se cruzan.

El soldadito azul lleva la ropa de las niñas metida en una maleta, sobre la que va atravesado el paraguas de Käte, la dama. Esta, a su vez, no lleva nada. Probablemente hayan pensado que, en tiempos como estos, de guerra auténtica, no procede que un soldado de uniforme vaya por ahí con un paraguas viejo e inofensivo en lugar de una moderna arma homicida, pero, tras un largo debate, el argumento de la caballerosidad resultó determinante: un alemán que se precie no debe permitir que su dama cargue con nada. Cualquier otra cosa —eso pensaron ellas— despertaría la sospecha de ser una mascarada.

Durante un buen rato, su camino de regreso a casa atraviesa un descampado por el que no pasa mucha gente, y los pocos que lo hacen no notan nada, ni siquiera se dan la vuelta. Las dos ríen por lo bajo, felices: son un soldado y una dama.

Pero el descampado se acaba y llega un cruce peligroso por el que circula un tranvía y donde suele haber un guardia. El soldado y la dama miran a izquierda y derecha, examinando de arriba abajo la calle, que está muy animada; han tenido suerte: ni rastro del policía. En la esquina de enfrente hay un tropel de niños; uno de los renacuajos se separa del grupo y, como marca una costumbre infantil propia de esos días, se les acerca para ir andando un trecho junto al soldado y así poder admirarlo. Todo un pelotón de niños termina acompañando al soldado y a la dama cuando, de repente —Elis se da cuenta con estupor, mientras avanza a paso firme y masculino—, las gruesas trenzas amenazan con salirse de la gorra. Con los dientes apretados, ya en mitad de la batalla, el soldado se aferra a la maleta y al paraguas y, con la voz más grave de la que es capaz, le dice a la dama:

—¡Vamos, mamá, démonos prisa!

Guiada por su intuición, la madre mira de reojo la enorme gorra, que está a punto de caerse; ambas aprietan el paso, pero la chiquillería, que sigue en aumento, hace lo propio, y pronto aparecen los primeros adolescentes en los márgenes de ese barullo. Para colmo, Käte susurra:

—¡Cuidado, que allí hay un guardia!

Entonces, uno de los granujas más altos lanza una señal de ataque a esa sospechosa pareja.

—¡Eh, soldado! ¿Dónde está tu bayoneta?

Como el soldado no hace ademán de responder, sino que sigue andando con la mirada al frente y el rostro encendido, se alza otra voz, más insolente aún:

—¿Así que vas a la guerra con paraguas?

Se sucede una lluvia de descaradas risas. Los muchachos empiezan a divertirse golpeando levemente la maleta del soldado, y hasta se atreven a tironearle de los pantalones y de la guerrera. Sus voces se confunden en un zumbido que les resulta de lo más placentero.

—¿Y qué es lo que llevas en esa maleta? ¿Granadas de mano?

—¡Ja, ja! ¡Sí que es rara tu gorra!

—A ver, soldadito, ¡enséñanos tu permiso!

Käte, ya muy angustiada, alberga la esperanza de salvar la situación tirando de astucia. Como si fuese una extraña que acabara de llegar por la acera de enfrente, y pese a que nadie teme al ojo vigilante de la policía más que ella, exclama:

—¡A ver, granujillas, dejad en paz al pobre soldado o llamo al guardia!

Su amenaza obtiene grandes risotadas por respuesta mientras la panda intenta arrinconar a la damisela del traje de chaqueta.

—¡Anda! Pero ¡si van juntos!

En mitad del alboroto, el mayor de los chavales sigue una intuición y, sin decir nada, alarga el brazo sobre las cabezas del resto tratando de alcanzar la gorra azul del soldadito y, en ese instante, al ver las dos trenzas rubias que caen medio sueltas sobre el uniforme, lanza un chillido estridente, fruto de un júbilo exaltado:

—Pero ¡si es una golfilla!