8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

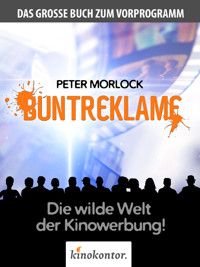

Das passende Buch für jeden, der Kino liebt und vor allem dessen Vorprogramm. Witzig, frech und mit viel Sachverstand erzählt „Buntreklame“ spannende Geschichten rund um die Kinowerbung. Seit wann gibt es sie, was hat Walt Disney damit zu tun und wer zum Teufel erfand das Geruchskino? Das Buch ist vollgepackt mit Insidertipps und Basiswissen rund um die Gestaltung, das Marketing und die technische Umsetzung von Werbefilmen im Kino. Keine Kinokampagne ohne dieses Buch!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ed von Schleck trifft Brauner Bär

Als ich meine Seele an der Kinokasse abgab.

Audrey Hepburn und Hulk Hogan wurden bekanntlich im Jahr der Schlange geboren. Ich wiederum im Jahr des Dolomiti. Ja, es war noch die „gute alte Zeit“ des Langnese-Markisen-Logos mitten in der Apfelshampoo-, Hubba-Bubba-, Monchichi-, Zauberwürfel- und YPS-Heft-Dekade.

Im Alter von sechs Jahren eröffnete ich mit den Nachbarskindern im Keller unseres Hauses mein erstes Kino. Da ich mit der Produktion eigener Filme nicht nachkam und die Finanzierung ebenfalls auf wackeligen Füßen stand, spielte ich zum Leidwesen meiner Eltern gerne auch mal die hauseigenen Urlaubsfilme, die wir Kinder mittels Toploader-Kassettenrekorder vertont hatten.

Das Einlegen der Filmrollen und die Filmvorführung selbst gingen bestenfalls semiprofessionell vonstatten und so erlebten unsere Zuschauer oft grotesk zusammengeklebte Medienkunstwerke aus alten Super-8 Filmstreifen, die über die fadenscheinige Dialeinwand flackerten.

Die überschaubare Menge zahlender Gäste setzte sich in weiten Teilen aus der gesamten Nachbarschaft und meinen Eltern zusammen, die unbegreiflicherweise einige der wiederentdeckten Urlaubsfilme spontan aus dem laufenden Programm nahmen.

Insgesamt gab es genau zwei Filme, die nicht aus Familienproduktion stammten: Ein Charlie Chaplin Kurzfilm und „Fred Feuerstein im Geisterschloss“. Beide Streifen liefen in meinem Kellerkino bis in die 48. Spielwoche. Danach konnte ich die neun Klappstühle nicht einmal mehr durch Fesseln und Knebeln weiterer Nachbarskinder füllen.

Aber wer es mit dem Traum von Hollywood richtig ernst meint, der begnügt sich nicht mit dem Zusammenschustern von Schmalfilmresten, sondern wagt sich an die Regiearbeit.

Bereits die erste Arbeit sollte ein legendäres Stück Filmgeschichte werden, denn wie jeder gute Film hatte auch meiner einen schwierigen Star, den ich als Regisseur bändigen musste.

In diesem Fall in Form der einzigen Kamera, die ich kostenlos in die Finger bekam. Sie war zickiger als ein Rudel Filmdiven, die man mit lässiger Handbewegung mit Schleichenlurchen bewirft.

Es war eine hoffnungslos veraltete Kombination aus Röhrenkamera und Videorekorder, zu Unrecht „Portable“ genannt. Die Kamera entzückte mit einer virtuosen Auswahl verschiedener Grüntöne, die erst nach einer halben Stunde widerwillig in eine Art Farbbild übergingen. Gerade einmal ausreichend lange, bis der zentnerschwere Bleiakku im Rekorder schlapp machte. Hinzu kam die Tatsache, dass dieses Videoungetüm nicht in der Lage war zwischen den Aufnahmen einen sauberen Schnitt zu setzen.

Um jedwede Schnittmöglichkeit beraubt, wurde ich zum Verehrer der, im deutschen Nachkriegskino so heiß geliebten Plansequenz, in der alles in einer Einstellung passiert. Mein zunehmend schwindender Freundeskreis hingegen nicht.

Filmemachen ist etwas für einsame Wölfe und verkannte Künstler - aber was hilft dir diese Tatsache, wenn du die Kamera ständig selbst schleppen musst?

Also doch lieber dem Ruf des Geldes folgen und eine anständige Kamera kaufen. Auch wenn das bedeutete, dass ich im Alter von vierzehn Jahren bei mehr Hochzeiten in der Kirche stand und dem gehauchten Ja-Wort lauschte, als ein versoffener Kirchenorganist.

Ich wurde zum Michael Ballhaus der Hochzeitstorten, ein Janusz Kaminski der schummerigen Standesämter, zum Jost Vacano der Hochzeitsparty. Immer auf der Suche nach etwas Glanz und Hollywoodglamour bei schlecht gespielten Sketchen, gelallten Reden und ständig derselben Art Eierlikörtorte. Nicht dass ich den Berufsstand der Konditorenzunft mit Spezialgebiet im Bereich der uovo-omenten Alkoholtorten-Fertigung in Misskredit bringen möchte.

Gleichwohl waren meine Hochzeitsjahre eine ziemlich deprimierende und kalorienlastige Form der Filmfinanzierung. Man muss nur wollen wollen, damit man können darf. Ja, die Videoausrüstung wuchs zu einem beachtlichen Schnittstudio, das meine Modelleisenbahn von ihrem angestammten Platz in Richtung Flur, Dachboden, Keller und anschließend Sperrmüll verdrängte.

Als Meister der Herzblende lernte ich so ganz nebenbei, wie das mit der Werbung funktioniert. Wenn zwei Parteien eine Markenbindung eingehen, um damit ein Produkt aufzuwerten, das gerade erst erzeugt wird.

Funkelnd wie ein Schaumweinglas in Ulles Schnapsschuppen, flackerte eine Neonreklame, einer Marienerscheinung gleich, über meinem Haupt und leuchtete mir den Weg zum späteren Schaffen: „W-E-R-B-U-N-G“.

Werbung, das war das Richtige! Ein Medium, noch viel schöner, größer, bunter und weit weniger verlogen als die Hochzeitsfilme.

Das Ziel war klar, aber woher verdammt noch mal bekomme ich mein Ticket nach Hollywood? Es dauerte einige Zeit, bevor ich den ersten Kinowerbefilm stolz unter den Arm klemmen und ins Kino schleppen konnte.

Die einen träumen von der Karriere in Hollywood. Bodenständige machen die Laufbahn vom Platzanweiser zum Kinobetreiber. Ich wollte mich als Werbefilmregisseur um das quietschbunte Vorprogramm kümmern. Vielleicht auch, um ein Stück weit dabei zu helfen, dass lokale Kinowerbung mehr sein kann, als das verwackelte Dia von Eddy‘s Pommesquetsche,.

Ich bekam nach einigen gewonnenen Kurzfilmpreisen meinen ersten Auftrag als Werbefilmregisseur. Der Anruf war kurz, präzise und kam verdammt früh am Morgen. Die größte Tageszeitung der Heimatstadt rief an und verlangte ein Angebot für die Produktion einer neuen Kinokampagne. Ich war verschlafen, da ich die komplette Nacht mit dem Schnitt eines Werbevideos für einen Hersteller von ökologischen Holzbauklötzchen verbracht hatte und stammelte etwas von 15.000 Mark in den Telefonhörer.

Weil meiner Meinung nach alle Werbefilme um die Fünfzehntausend kosten müssen, so grob geschätzt. Ich legte auf und wähnte mich im siebten Werbehimmel. Jetzt hatte ich es geschafft. Hollywood lag nur noch einen kleinen Kinospot entfernt. Ich wusste, ich könnte ihnen den Spot aller Spots produzieren, den tollsten Fetzen Film, den je eine Kamera an ihrem besten Tag ausspucken würde.

Tagelang schrieb und zeichnete ich am Konzept und testete mögliche Kameraperspektiven mit Actionfiguren im Schuhschachtel-Studio. Ich hatte den Spot schon vor Augen: Morgenstimmung, ein Hund auf der Lauer vor dem Briefschlitz. Eine Tageszeitung, die den Morgenmuff jäh durchbricht. Sie bringt aktuelle Nachrichten und Farbe in das Leben und in die Bude unseres Protagonisten. Eine fliegende, flatternde Zeitung umrundet ein Goldfischglas, und sorgt für Wirbel im schnieken Loft mit der Musicbox in der Ecke und den coolen Lichtskulpturen über dem Kuhfell-Sofa!

Ja, es waren die Neunziger, ja wir hatten damals wenig Geschmack und ja, es gab schon eine Agentur, die bereits ein ganz anderes Konzept erarbeitet hatte. Der Tag der Konzeptbesprechung näherte sich und die griechische Tragödie nahm ihren Lauf.

Die damalige Hausagentur der Zeitung präsentierte ihre Idee. Ich sollte den Spot nur ins Kino bringen. Da hatten Sie die Rechnung aber ohne den Nachwuchsregisseur gemacht, denn ich sagte ab! Traum zerplatzt? Nicht wirklich. Der Werbegott zeigte sich mal wieder als launenhafter Geselle und gab meinem Konzept den Zuschlag, kickte die Agentur raus und machte den Weg frei für den ersten Kinowerbefilm.

Dummerweise hatte ich nun ein faszinierendes kleines Storyboard gezeichnet, das von beeindruckenden Spezialeffekten nur so strotzte und viel zu wenig Geld, das Ganze auch zu realisieren. Trotz eines für meine damaligen Verhältnisse mondänen Produktionsbudgets das, zog man die technischen Kosten ab, gerade einmal eine mittelgroße Familienpizza für mein gebeuteltes Drehteam zahlte.

Zu wenig Geld? Kleinliche Details! Der Filmhimmel stand mir offen und wer wird sich schon mit so etwas profanem wie einem Produktionsbudget aufhalten wollen, wenn es doch die Zuschauerherzen zu gewinnen galt.

Wir schreiben das Jahr 1996, also in Filmjahren ausgedrückt das Jahr Null der digitalen Revolution. Die ersten Dinos wankten über die Kinoleinwände, Kampfroboter in Menschengestalt verflüssigten sich zu Chrombrühe und mit „Toy Story“ kam der allererste komplett computergenerierte Film in die Kinos. Die Sehgewohnheiten der Kinozuschauer änderten sich in diesen Jahren von Grund auf. Visuell war plötzlich nahezu alles umsetzbar, wenn man nur das nötige Know-how und ein entsprechendes Budget hatte. Es war zwar nicht meine Mission einen Farn mümmelnden Stegosaurus zu animieren, aber eine höchst agile computergenerierte Tageszeitung, die es mit Realfilm zu kombinieren galt.

Zur Verfügung hatten ich und meine wackere Crew ein selbstgeschriebenes Animationsprogramm und einen für unsere Zwecke modifizierten Raytracer. Also ein Algorithmus, der als „Lichtstrahl-Verfolger“ die in ein Computermodell umgesetzte Tageszeitung perspektivisch richtig und mit korrektem Lichteinfall berechnete.

Ich bastelte für den Kinospot meine erste Renderfarm aus sämtlichen PCs, die ich ergattern konnte. Ein beeindruckender Berg von vernetztem Computerschrott, aus dessen rauchenden Prozessoren nach tagelangen Berechnungen die kostbaren Animationsbilder entstanden.

Für die Dreharbeiten selbst räumten wir die Schaufenster eines dieser 90er Jahre Trendmöbelhäuser aus und verfrachteten die gesamte Pracht in die Ferienwohnung der Familie eines Teammitglieds. Wir organisierten für den dreitägigen Dreh noch jede Menge Kaugummiautomaten, Flipper, ein beleuchtetes Fischskelett und eine verflucht wuchtige Wurlitzer-Jukebox.

Die Hauptrolle im Werbefilm übernahm ein schlitzohriger Theaterschauspieler, der uns für die Produktion gleich mal den doppelten Tagessatz berechnete, aber dafür früher nach Hause ging.

Da wir von HD-Video noch zehn Jahre entfernt waren, drehten wir den Spot auf 16 mm Film und nutzten meine klapprigen Arri-Filmkamera. Wir leisteten uns jedoch den Luxus von Dolly und Kamerakran und zirka 25 Kilowatt Licht in einer 50qm Wohnung. Dagegen konnte sich die Sonne von draußen mit ihrer müden Strahlkraft nicht durchsetzen.

Geschnitten und farbkorrigiert wurde der Spot bereits digital, wenn auch nur in gewöhnlicher Fernsehauflösung. Für die zahlreichen Bildeffekte hatten wir viele Nächte damit verbracht, eigene Videofilter zu programmieren.

Die sündhaft teure Filmbelichtung, kurz die Rückwandlung der digitalen Bilddaten auf chemischen Film und die Filmkopien für die verschiedenen Kinos gaben dem ohnehin schmalen Budget den Todesstoß. Herausgekommen ist ein spektakulärer, für den Einsatzbereich etwas überdimensionierter Werbefilm, der unserem Kunden und mir sogar noch einen Filmpreis beschert hat.

Das war die tränenreiche Geschichte meiner ersten Kinowerbung. Der ersten von bislang weit über 1000 Produktionen.

Was zum wahnsinnigen Werber macht die Faszination Kino eigentlich aus? Für mich ist es enorm spannend in einem dunklen Raum, gefüllt mit wildfremden Menschen gemeinsam zu lachen, zu toben und sich zu fürchten, atemlos vor Spannung in den Kinosessel gepresst.

Kino ist ein Erlebnismedium, das die Zuschauer ohne Störung in die Filmstory eintauchen lässt. Und das bunte Vorprogramm gehört zum Kinobesuch, wie das Leoparden-Top zum leichten Mädchen, bildlich gesprochen.

Hier feiert sich das Medium selbst. Filmtheaterbetreiber sind stolz auf ihr Kino und kommunizieren das über Eigentrailer. Filmverleiher präsentieren ihre edelsten Gäule im Stall und Werbetreibende machen mit Kinospots Lust auf ihre Produkte und Dienstleistungen.

Und das Beste dabei: Fast jeder Kinozuschauer sieht die Werbung im Kino. Nur wenige Werbemuffel bahnen sich ihren zerstörerischen Weg durch die vollbesetzten Stuhlreihen, aus deren Tiefen drohende Augenpaare aufblitzen, die das eisige Wort „Töten!“ in sich tragen. Ansonsten ist der Kinobesucher ein friedfertiger Geselle. Meistens zwischen 12 und 38 Jahre alt, häufiger weiblich als männlich, eher aus der Stadt, als vom Lande. Ein Popcorn-Junkie mit Hollywoodfimmel und viel zu viel Stil und Geschmack, um den ganzen Abend lang dröge vor dem Fernseher zu hocken.

Was wäre ein Kinoabend ohne Vorprogramm, diese magischen Minuten, bevor der Zuschauer vom grauen Alltag in ein Abenteuer abtauchen kann. Kinowerbung gehört zum Filmerlebnis dazu. Sie macht Lust auf neue Filme, verkauft Produkte und setzt Trends. Kinospots sind laut, exotisch, frech, bunt und witzig; manchmal freiwillig und gelegentlich auch unfreiwillig komisch.

Kinospots sterben am Mittwoch

Die Anfänge der Kinowerbung.

Kinowerbung existiert in den Filmarchiven nur als Beifang. Wenn die Werbung vor die Spielfilmrolle geklebt und dort vergessen wurde, sie ein Stück Zeitgeschichte mitgeschrieben hat, ein namhafter Vertreter der bildenden Künste am Werk war, oder die Filmdose schlicht falsch beschriftet wurde.

Kinospots sterben am Mittwoch, denn immer donnerstags beginnt die Kinowoche und am Vorabend wurden traditionell die neuen Werbefilmrollen von den wieselflinken Händen der Filmvorführer mit Klebeband zusammengeschustert. Alle Werbekopien, die ihren Dienst getan hatten, wanderten dann direkt in die ewigen Filmjagdgründe. Heute reicht bereits ein entschlossener Mausklick am digitalen Kinoserver, um den Kinospot rückstandslos aus der Filmgeschichte zu streichen.

Filmwerbung existiert seit es Kino gibt. Ein sehr früher Vertreter des Mediums stammt aus dem Jahr 1897 und ist tatsächlich noch erhalten. Der amerikanische Werbefilm für „Admiral Cigarettes“ preist in einer einzigen langen Einstellung die Vorzüge und Glückseligkeiten nach dem Genuss des Rauchwerks. Wie die „Village-People“ auf einer Parkbank, sehen wir einen Matrosen, einen Indianer, einen Geschäftsmann und pikanterweise einen Geistlichen neben einer gigantischen Zigarettenpackung sitzen und sich angeregt unterhalten. Der schottisch anmutende Admiral, der den Glimmstängeln ihren Namen gab, springt als Schachtelteufel in Zirkus-Phantasieuniform aus der Zigarettenbox und verteilt der vergnügten Rotte die gerollten Räucherstäbchen.

Dabei fallen Mengen und Mengen von Rauchwerk, eitlen Überfluss suggerierend, zu Boden. Die Herrenrunde entrollt ein Transparent mit der Aufschrift „We all Smoke“, während der General majestätisch durch die Zigarettenberge watet und immer neue Zigaretten aus seinem Gewand hervorzaubert und etwas ungelenk auf die Erde fallen lässt. Hoch die Tassen und entzündet das Kraut! Im Genuss des blauen Dunstes endet dieses Relikt der Werbekultur.

Der Streifen entstand in der „Black Maria“. So bezeichneten die Mitarbeiter das Atelier des Filmpioniers K.L. Dickson, das man auf dem Gelände des findigen Patente-Jongleurs Thomas Alwa Edison errichtet hatte. Ein winziges Studio, in der Größe eines Überseecontainers, das vom Aussehen einem kleinen Farmhaus entsprach.

Gezeigt wurde der Spot zunächst auf einem Kinetoskop, also einem Filmautomaten in Form einer gummibaumgroßen Holzbox. Darin bewegte sich der Film in einer Endlosschleife, ein Guckloch mit Linsenaufsatz brachte dem Zuschauer Einblick ins Geschehen.

Gedreht hat Dickson seine Aufnahmen wiederum auf dem dazu passenden Gegenstück, dem Kinetograph, einer frühen Filmkamera, die bedingt durch eine schwache Optik sehr viel Licht benötigte. So entstand die Idee in Edisons Entwicklungslabor in West Orange, New Jersey die „Black Maria“ mit ihrem aufklappbaren Dach einfach drehbar zu konstruieren um die Spielfläche in Richtung der Sonne zu orientieren. Ausgekleidet wurde dieses Solarium komplett mit teergetränkter Pappe. Dadurch erreichte Dickson den maximalen Kontrast von Darsteller zu Hintergrund. Die verflixt enge, schwarze, nach Teer stinkende Sauna wurde zusätzlich noch von einigen grellen Magnesium-Dampflampen befeuert. So kam das Studio auch zu seinem interessanten Namen, denn eine „Black Maria“ war nichts anderes als der Kosename für einen Gefangenentransporter.

Der Kinetograph war ein Holzungetüm, das fest eingebaut und unverrückbar an einem Punkt verharren musste. Wollte der Filmemacher Bewegung, ließ er die Welt eben an der Kamera vorbeiziehen. In Form von drehbaren Hintergründen, Wandelkulissen und all den Bühneneffekten, die auch damalige Theaterzuschauer erfreuten.

Dickson entwickelte das Kinetoskop und den Kinetographen so weit fort, dass Edison wieder einmal interessante Patente anmelden konnte, die hervorragend zwei seiner anderen ergänzten. Der „Glühbirne mit langer Lebensdauer“ und den Phonographen. Edison war nicht der Erste, der mit bewegten Bildern experimentierte. Er war jedoch wild entschlossen, aus der neuartigen Technik Profit zu schlagen. So erhielt er die alleinigen Patentrechte auf ein abgeschlossenes System zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Filmen.

Bereits in den 1860er Jahren wurden optische Projektionssysteme getestet, entwickelt, verworfen, neu konstruiert und der staunenden Menschenmenge präsentiert. Mit Hilfe der „Laterna Magica“, einem frühen Diaprojektor, konnte mühsam via Nebelbildverfahren über mehrere Projektoren und mechanische Gimmicks Bewegung suggeriert werden. Den Vulkanausbrüchen, „exotischen Tänzerinnen“ und Weltenbummler Impressionen aus der Zauberlaterne wurde auf diese Weise etwas Leben eingehaucht.

Werbung war bereits in jener Zeit Mittel zum Zweck, das Schauspiel für die bilderhungrigen Bürger zu finanzieren, und sei es um den Genuss von Schnupftabak einer damals beliebten Marke zu propagieren.

Projektionstechniken auf Grundlage von Glasdias genügten den Theaterzuschauern und Rummelplatz-Besuchern irgendwann nicht mehr, sie hatten sich daran sattgesehen.

Neue Techniken mussten her und erfolgreich war, was nicht nur einzelne Betrachter mit bewegten Bildern versorgte, sondern ein ganzes Publikum durch Großprojektion in den Bann zog. Bekannte Namen in den Reihen der Filmpioniere waren die Brüder Lumière, die im Frühjahr 1895 mit Ihrer Filmvorführung im „Indischen Salon“ des Grand Café in Paris das erste Kino ins Leben gerufen hatten.

In Amerika folgte zeitgleich der Startschuss für die Glücksritter und Schlitzohren, die mit der neuen Technik das große Geld machen wollten. Der Goldrausch war längst Vergangenheit und so begann in Kalifornien ein „Filmrausch“, der für viele Pioniere weit lukrativer werden sollte als die Suche nach Goldkrümeln im Schlamm.

Edison hatte zwar mit dem Patent an der Ostküste großen Erfolg und seine Studios schufen in der Zeit von 1893 bis 1910 eine Menge „Einakter“. Jedoch wurde dessen Patentschrift auf der anderen Seite der Staaten allenfalls wohlwollend zur Kenntnis genommen. Schamgefühl war kein Hindernis für den Elektrobastler Robert W. Paul, der in Windeseile eine verbesserte Kopie von Edisons Kinetoskop für die Westküste entwickelte.

Der auflebende Kinomarkt schrie nach Kameras, um die gefräßigen Abspielgeräte mit genügend neuen Filmperlen zu füttern. Das Material war teuer und schon damals finanzierte die Werbung das Filmvergnügen der ersten Kinozuschauer. Kinder scheuerten fröhlich die Bratpfannen im Spülmittelspot für „Gold Dust Scouring Powder“ (1903). Noch früher an der Reihe war „Dewar‘s Scotch Whiskey“ (1899) in diesem getanzten Kinospot propagiert ein Herrenballett im Kilt ein besseres Leben durch hastigen Whiskeygenuss. Da soll einer sagen, absurde Kinowerbung sei ein Phänomen unserer Zeit.

Unerhört früh, bereits 1895 wurden die technischen Standards festgelegt, die in ihrer Weiterentwicklung und beständigen Innovation teilweise heute noch Gültigkeit haben.

Birt Acres, ein begnadeter britischer Tüftler, und Robert W. Paul entwickelten eine Filmkamera, die für die folgenden 100 Jahre das Format der Branche vorgeben sollte, den Weltstandard 35 mm Film. Diese Kamera nutzte eine verbesserte Perforation und bot eine komplett überarbeitete Filmführung. Außerdem konnte sie mit der Möglichkeit aufwarten, Filmmagazine auch bei Tageslicht zu wechseln. Um Farbe auf die Leinwand zu hexen, musste aber nach wie vor jedes einzelne Filmbild von Hand koloriert werden.

Das erste autochrome Filmmaterial der Lumière Brüder wurde im wahrsten Sinn des Wortes von einem Zauberkünstler weiterentwickelt. George Méliès nutzte die neue Technik für Kurzfilme in surrealer Bildsprache. Auch gingen viele Filmtricks auf das Konto des französischen Illusionisten. Die mechanischen Tricks, die Méliès verwendet hat, stammten aus den Vaudeville Shows und wurden für die Filmproduktion von ihm fortentwickelt. Er ließ den Kopf eines Darstellers schrumpfen, zeigte welche ungemütlichen Zeitgenossen die dunkle Seite des Mondes bewohnen und tauchte mit den Zuschauern in die phantastische Unterwasserwelt 20.000 Meilen unter dem Meer.

Méliès Tricktechniken verkauften auch seine Werbefilme, die er neben szenischen Produktionen als Auftragsarbeiten produzierte. Er war Trickkünstler, Filmtüftler und Universalgenie. Er schrieb, inszenierte, übernahm Rollen in den eigenen Kurzfilmen und entwickelte nebenbei den Stop-Trick, durch den Zeichentrickfilme erst möglich wurden. Die Kamera mitten im Lauf anzuhalten, etwas in der Szene zu verändern, und weiter zu drehen war so simple wie geniale Kinomagie. Das passierte bei den Kurbel-Kameras übrigens häufig ganz automatisch, immer dann, wenn der Filmstreifen mal wieder hängen blieb. Den Film schneller laufen zu lassen, um die Zeit zu dehnen, oder weniger Bilder pro Sekunde zu drehen, um einen Zeitraffer-Effekt zu erreichen. Alles für uns heute absolut logisch, jedoch daraus Filmtricks zu generieren, und diese kunstvoll zu nutzen, war Méliès Geniestreich.

Nur ein einzelnes Bild aufzunehmen, dann ein Objekt zu bewegen, anschließend wieder ein Bild und eine erneute Objektbewegung und der Legetrick war erfunden. Simpel, genial, elegant und für die Zuschauer pure Kinomagie. All das in Kombination fand sich in seinem Meisterwerk „Die Reise zum Mond“ nach Motiven aus Jules Vernes Roman. Der meist zitierte Klassiker der Filmgeschichte. Méliès Streifen boten visionäre, fulminante Augenreisen, die kreativ sehr große Erfolge waren, finanziell gesehen jedoch ausgemachte Katastrophen.

Auch die zahllosen Filmkopien, die unautorisiert von den Filmen gefertigt wurden, führten sein Unternehmen in den Bankrott. Vielleicht der einzige Fall der Filmgeschichte, bei dem der Schaden durch Raubkopien ein Studio tatsächlich in die Pleite riss. Méliès Filmschätze kaufte schließlich das französische Filmatelier Pathé auf und sicherte es für die Nachwelt.

Nur eine Randnotiz wert war den Zeitungen die erste Filmvorführung in Deutschland. Sie fand am 1. November 1895 im Berliner Varieté Wintergarten statt. Nicht als reguläre Kinoveranstaltung, sondern als Schlussattraktion der abendlichen Revuevorstellung. Dennoch propagierte das Programmheft Stolz den Hinweis auf die „Erste öffentliche Filmvorführung Europas“. Dem Publikum wurden zwei kurze Filmszenen gezeigt, „Der Serpentinentanz“ und als Komödie „Das boxende Känguru“.

Hinter dem Spektakel standen die Brüder Skladanowsky, die mit dem Bioskop ein ganz eigenes Projektionsverfahren entwickelt hatten. Das mutmaßlich Unsinnigste der Filmgeschichte. Motivstreifen konnten abwechselnd auf zwei Projektoren in Schleife gezeigt werden. Das erste Bild vom linken Projektor, das zweite Bild vom rechten Projektor und so fort. Mit dieser Duplex-Projektion konnte ohne Dunkelpause wiedergegeben werden. Da es für dieses Projektionssystem nie eine Filmkamera gab, wurden Fotografien aus ihrer „Kurbelkiste“ in mühsamer Handarbeit Phasenbild für Phasenbild auf den handperforierten Positivstreifen kopiert - ein Bild links, ein Bild rechts ...

Der Erfolg machte den Aufwand wett. Die Zuschauer waren fasziniert von der „ergötzlichen Momentphotographie in vergrößerter Form“. Mit den Wochen und Monaten wurde das Revue-Ereignis zum Stadtgespräch und das Varieté erfreute sich ausverkaufter Vorstellungen. Die Brüder brachten das Publikum zum Staunen.

Mit dem filmbegeisterten Schokoladenkönig Ludwig Stollwerk kam das Kinetoskop nach Deutschland. Das Kölner Original hatte beste Beziehungen zu Edisons Unternehmen und wurde Teilhaber der „Deutsch-Österreichischen-Edison-Kinetoskop-Gesellschaft“, die sich um die Vermarktung der Projektionssysteme im deutschsprachigen Raum kümmerte. Gleichzeitig bezahlte er den Ingenieur Birt Acres und hatte auch bei den Brüdern Lumière ein Eisen im Feuer. Nachdem ihm die Technik der französischen Filmpioniere in der Kantine seiner Schokoladenfabrik präsentiert wurde, beauftragte Stollwerk eine Reihe imposanter Filmaufnahmen von Deutschland. Angefangen mit dem „Feierabend einer Kölner Fabrik“, nämlich der eigenen. So einfach funktionierte Schokoladenwerbung.

Außerhalb der Metropolen war „Public-Viewing“ angesagt, denn die Wanderkinos machten sich auf den Weg in die Städte und Dörfer. Vom flackernden Schein auf der Festwiese wurden nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Feuerwehr angelockt. Der helle Lichtschein der Gasentladungslampen in den Kinozelten wurde im Abendnebel als Feuerschein missdeutet. Oft kam die wackere Truppe dann aber doch noch zum Einsatz. Nitrofilm, auch Zelluloidfilm genannt, konnte sich sehr leicht entzünden und nahezu explosionsartig verbrennen. Zelluloid entstand aus der Vermischung von Baumwolle mit Schwefel- und Salpetersäure und wurde zu einem transparenten Filmstreifen gegossen, der ähnlich explosiv war wie Schwarzpulver. Mit einer fotochemischen Emulsion aus Silberverbindungen und Gelatine überzogen wurde das Zelluloid so zum Rohfilm.

Das Kino der Gründerzeit war daher auch für die Zuschauer ein Abenteuer. So kam es bereits am 4. Mai 1897 während einer Filmvorführung bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Paris zur ersten Katastrophe. Der Vorführer musste nach dem vierten Kurzfilm eine Pause einlegen, um Lampengas nachzufüllen. In diesem Moment zündete sein Assistent aus Unachtsamkeit ein Streichholz. „Ich sah für eine Sekunde, wie sich ein Lavastrom vor mir ergoss“, erzählte der Assistent Grègoire Bagrachow später. „Dann, wie sich der Strom wie ein Blumenstrauß ausbreitete. Daraufhin die Explosion. Es war Feuer überall, wirklich überall!“ Das Inferno entfachte mit so hoher Geschwindigkeit, dass alle Ausgänge durch die Flammen oder brennende Trümmerteile versperrt wurden. Die Zuschauer, zumeist honorige Frauen der Hauptstadt, saßen in der Todesfalle. Unter den 124 Opfern befand sich auch die Herzogin von Alençon. Die schnell herbeigerufenen Feuerwehrleute waren gegen diese Art Feuer damals machtlos.

Nach dem Vorfall verbesserten die Kinobetreiber ihre Sicherheitsvorkehrungen. Projektoren durften nur noch außerhalb der Kinozelte stehen. Aktschränke für die leicht entzündlichen Filmspulen gehörten bald zur Grundausstattung. Nitrofilm-Klappen trennten in Kinogebäuden den Vorführraum vom Auditorium. Die Vorführtechnik wurde laufend gewartet und es stand immer ein Eimer Wasser neben dem Projektor. Nicht zum Löschen, sondern für die Hände des Vorführers, der den brennenden Filmstreifen aus dem Gerät reißen musste.

Die technische Sensation Film entwickelte sich und trug Früchte in Form eines florierenden Industriezweigs für Apparatefabrikanten, Kinobetreiber und Filmproduzenten. Die Kinovorführungen wurden bereits in den Anfangsjahren nach strengen gestalterischen Regeln und einer eigenen Dramaturgie durchgeführt. Wie es die Fachzeitschrift „Kinematograph“, nach eigenem Selbstverständnis das „Organ für die gesamte Projektionskunst“ im Januar 1907 deutlich machte:

„Die Filme sollten nicht mechanisch heruntergeleiert werden; das Gesamtprogramm sollte künstlerische Abwechslung bieten und Pausen zwischen den einzelnen Filmen enthalten; die Musik muss immer zur Stimmung der Bilder passen.“

Damals waren die Gassenhauer und Publikumsmagneten Mangelware. Das neu aufkommende Verleihsystem mit seinen Monopolstrukturen war mit den Kopien-Kontingenten überfordert. Sie fertigten vom gefilmten Kassengift zu viel, von den erfolgreichen Streifen zu wenig. Was zu erbitterten Kämpfen um die begehrten Titel zwischen den Betreibern stationärer Kinos und den Wanderkinos führte.

Dann folgte der Erste Weltkrieg und die junge Filmwirtschaft lag in Trümmern. Doch das Kino selbst war nicht totzukriegen, auch in Kriegszeiten gab es den Zuschauern ein auf Zelluloid gebanntes Stück Lebensfreunde zurück.

Als die Kinos noch Lichtspieltheater hießen, wurden sie tatsächlich zur Weltbühne des kleinen Mannes. Die Schauspielhäuser, lange Zeit Inbegriff der Volksbelustigung, gaben sich abgehoben und teuer. Nicht mehr der Spaß an der Inszenierung, sondern das „Sehen und gesehen werden“, trieb die Besucher in die Musentempel. So liegt auch heute noch der Hauptzweck des Theaters darin, dem Bildungsbürgertum eine Möglichkeit zu bieten, bisweilen das „hübsch Geblümte“ aus dem Kleiderschrank in die Affenkomödie zu tragen, um ein Flötchen Piccolöchen zu schlabbern.

Das Kino war stets weitaus weniger elitär. Der Sekt schmeckt nach Limonade, und die Ouvertüre kommt vom Band. Auch wenn sich heute die „Metropolitan Opera“ dank Liveübertragung direkt im Lichtspieltheater um die Ecke befindet.

Filmvorführungen spiegeln immer den aktuellen Trend im Zuschauergeschmack. In seiner Geschichte musste das Kino sich häufig neu erfinden und dem Zeitgeschehen anpassen.

In der Anfangszeit war der Kinoabend auch ein „Blick in die Welt“, das war der Titel der dienstältesten deutschen Kinowochenschau, einem festen Bestandteil des Filmvergnügens. Die Wochenschauen mit ihren emsigen Reportern sammelten Filmberichte rund um die Welt von exotischen Orten in fernen Ländern und zeigten Neues und Aktuelles aus Deutschland. Verpackt in einem kompakten Nachrichtenfilm. Cartoons oder die ersten „Soundies“ waren bei den Zuschauern beliebt. So wurden die kurzen Musikfilme zu Jazzstücken genannt. Aufwändig produzierte Urahnen der Musikvideos. In das bunte Kinovorprogramm eingebettet sahen die Zuschauer die Werbeanzeigen auf Glasdias und Werbefilme mit gesungenen, getanzten, gezeichneten Verbraucherinformationen. Zunächst begleitet von eigens für die werbenden Firmen komponierten Kinoorgel- oder Klavierstücken, später dann durch den Tonfilm.

Der Hauptfilm selbst wurde damals technisch bedingt durch Werbung unterbrochen, da in vielen Kinos nur ein Projektor vorhanden war. Während des Filmwechsels zeigten die Kinos ihre Werbedias. „Kinomädchen“ mit umgeschnallten Bauchläden versorgten die Zuschauer in diesen Pausen mit Erfrischungen und Zigaretten. Alles in allem ein buntes Programm, das nur dann und wann durch den Hauptfilm unterbrochen wurde. Der Kinobesuch erinnert an den heutigen Fernsehabend. Mit dem Unterschied, dass der Fernsehzuschauer nunmehr selbst zum Kühlschrank gehen muss.

In den meisten Kinovorstellungen wurde Familienunterhaltung geboten. Es gab aber auch Herrenabende, mit „erbaulichem und informativem Filmprogramm“, wie in einer Zeitungsanzeige zu lesen war. Als feste Einrichtung liefen Doppelvorstellungen, die jeden Mittag stattfanden und aus den „ollen Kamellen“ der letzten Kinojahre bestanden. Wer einmal eine Kinokarte gelöst hatte, blieb oft einfach sitzen und genoss ein doppeltes „Double-Feature“. Bei Kindern und Jugendlichen ein beliebtes Alltagsabenteuer, um mit wenig Geld das Großstadt-Wochenende zu verbringen. Ständig in Gefahr, vom Personal an den Ohren gepackt und aus dem Kino hinaus in die Sommerhitze verfrachtet zu werden. Denn Kinos warben bereits früh mit dem Prädikat „gekühlt durch Klimaanlage“. Eine echte Erholung in der glühenden Asphaltwüste der City.

Das Filmtheater war die logische Fortsetzung der Vaudeville Shows: Brot, Spiel und visuelles Opium für das Volk. Eine Aufgabe, die ab den Fünfzigerjahren das Fernsehen übernommen hat. Der kastenförmige Totengräber für die gigantischen Saalbaukinos. Anderes Programm musste her, da ältere Zuschauer ausblieben. Für das junge Publikum sollte es billig sein. Große Kinosäle wurden geteilt und in kleine Schuhschachtelkinos umgebaut. Kino war ab sofort ein reines Jugendmedium und wurde auf deren Bedürfnisse zurechtgeschnitten. Spielzeiten, Filmprogramm, Ausstattung, Snack-Artikel und Getränke - Kino sah mit einem Mal überall in der Republik gleich aus. „Altlasten“ wie Wochenschauen gab es noch zu Anfang der 1970er Jahre, dann immer seltener, um nach und nach von der Leinwand zu verschwinden oder zum Fernsehen abzuwandern.

Als Kontrastprogramm zum verschnarchten Kino-Einheitsbrei entstanden die ersten ebenfalls verschnarchten „Kommunalen Kinos“ und studentisch geführten Filmschauen zur Förderung der Filmkultur.

Auch hinter der Leinwand tat sich einiges. Technische Innovationen fanden zuerst im Kino statt. Die Bildwände wuchsen in die Breite. Neue Tonsysteme umzingelten den Zuschauer von allen Seiten mit Lautsprechern. Die Kinosessel wechselten von der Holzklasse zu dick gepolsterten Plüschmonstern, dabei blieben die Eintrittspreise gewohnt moderat. Die Jahre vergingen, das „Neue Hollywood“ klopfte an die Kinotür.

Mitte der 90er entstanden nach amerikanischem Vorbild die Multiplexkinos in deutschen Großstädten, die erst mit gigantischem Erfolg, dann mit ausbleibenden Besuchern Schlagzeilen schrieben. Kontroverse und vielfältige Kinounterhaltung zeigen vorwiegend die kleineren Innenstadtkinos. Angelockt werden die Besucher durch ein abwechslungsreiches Filmprogramm, das sporadisch selbst in Multiplexkinos stattfindet. So gibt es heute neben den Supermärkten vor den Toren der Stadt auch besucherhungrige Filmtempel mit Fastfood und Blockbuster-Komplettversorgung. Als clevere Alternative für Kinoliebhaber existiert mit den Innenstadtkinos der Filmspezialitätenladen um die Ecke mit allem, was das digitale Kino zu bieten hat. Kino war und ist Kult. Nicht nur junge Menschen strömen heute in die Filmtheater, auch die restliche Bevölkerung ist fernsehmüde und kehrt zurück ins Lichtspielhaus.

Mit Aufkommen des Youtube-Zeitalters und einem visuellen Überangebot befürchten übereifrige Kulturpessimisten ein neues „Kinosterben“. Das Internet dient aber vorrangig der Mundpropaganda. Nur die Spielfilmgurken haben es heute schwerer als früher ihre Produktionskosten einzuspielen, denn das Publikum ist vorab besser informiert.

Jedem das eigene Lieblingskino! Der Kinomarkt diversifiziert sich immer stärker und geht wie nie zuvor auf die Zuschauerbedürfnisse ein. Als treuer Begleiter von Kinoboom und Besucherrekorden bewegt sich das Werbemedium Kino mit tapferen Schritten zurück in den Fokus der Kunden. Werbeagenturen entdecken das Kino neu und schätzen seine klare Besucherstruktur, nicht nur als perfekte Plattform für das Jugendmarketing, sondern auch als clevere Ergänzung im Mediamix. Nur mit der Bekanntheit und den Möglichkeiten der Filmwerbung hapert es mächtig. Dieses Media-Pflänzchen ist in seiner kuscheligen Nische all die Jahre treu und brav vor sich hin gewachsen.

Jeder Kinoabend beginnt mit dem bunten Vorprogramm und mittendrin die Kinowerbung, die vom Hollywood-Glamour profitiert. Wobei die Filmgeschichte gar nicht so glamourös begann, damals auf der Ranch der Familie Wilcox.

Hollywoodland

Die Filmhauptstadt erwacht.

Die Welt braucht Wunder. Die Menschen sehnen sich nach Träumen. Eine Menge dieser Träume begannen mit einem Holzschild, das Harvey Wilcox 1887 in den staubigen Boden des Cahuenga Valley westlich von Los Angeles rammte.

Für 1500 Dollar kaufte der frühere Schuhmacher und Lokalpolitiker mit seiner Frau Daeida 40 Hektar Land, um eine puritanische Festung gegen die lasterhafte Kleinstadt Los Angeles zu errichten. Schon damals war die „Stadt der Engel“ ein Sündenpfuhl aus Glücksspiel und Prostitution.

Harvey Wilcox hatte eine ganz eigene Form des „Way Out West“ für sich gefunden. Nicht wie die Pioniere der Prärie, die mit Planwagen und Hutter-Bibel durch die Staaten zogen, sondern mit dem Scheckbuch in der Hand, machte er von New York kommend als Grundstücksmakler Station in Kansas, um später das Glück in Kalifornien zu finden.

Neben der Farmgründung plante er eine Siedlung, die sein Vorhaben langfristig finanzieren sollte. Alles was noch fehlte, war ein geeigneter Name für das Projekt und da kam der Zufall ins Spiel.

Wie das auf Reisen eben so ist, kann sich niemand die Mitreisenden aussuchen. Ein besonders schwatzsüchtiges Exemplar traf dabei auf Daeida Martell Wilcox und schwärmte ihr blumig und in den höchsten Tönen von ihrem entzückenden kleinen Ferienhaus vor. Was Daeida jedoch weitgehend kalt ließ. Allein der Name des Anwesens weckte Begeisterung. Zwei Heißgetränke und etwas Teegebäck später beschließt Daeida, die „Valley Wilcox Ranch“ in HOLLYWOODLAND umzubenennen. So hatte die Aprikosenplantage der beiden Eheleute in sonnenumfluteter Hanglage einen wohlklingenden Namen, der wenige Jahre danach zur besseren Lesbarkeit in großen, mit Leinentüchern bespannten, weiss gepinselten Holzlettern über der Siedlung prangte. Ein damals übliches Mittel, um auf neue Bauprojekte aufmerksam zu machen.

Hollywoodland wurde zur dienstältesten Außenwerbung, denn viele Jahre lang kümmerte sich einfach niemand um dieses Provisorium. Das Signet wurde seither nur drei Mal komplett erneuert. Aus Hollywoodland wurde Hollywood und aus Holz wurde Metall. Offiziell eingeweiht haben die Bürger das ursprüngliche Wahrzeichen erst im Jahr 1923.

Trunken vor Glück vom Sprachspiel mit dem Heiligsten aller Stechpalmen-Wälder, dem „Holy-Wood“, freute sich Daeida mit ihrem Mann, eine bibeltreue und der Prohibition verschriebene Gemeinde gegründet zu haben. Erste Straßen wurden angelegt und mit Namen geschmückt, die heute die Cineastenherzen höher schlagen lassen, der „Sunset Boulevard“ und die „Prospect Avenue“, die später zum „Hollywood Boulevard“ wurde.

Hollywoodland wuchs und wuchs, Hütten verwandelten sich in Häuser und Trampelpfade zu breiten Prachtstraßen. Der Immobilienmarkt boomte und war ebenso lukrativ wie das Öl, das an vielen Stellen aus dem Erdboden sprudelte.

Sie kamen alle: Die Puritaner und Scharlatane, Tagelöhner und Eisenbahner, Goldsucher und Ölleute, die ihr Glück in Hollywoodland suchten. Das Land wuchs und die Sünde nahm ihren Lauf. Nicht ganz im Sinne von Lady Wilcox und ihrer schönen, neuen puritanischen Welt. Unter den Glücksrittern waren, der ungarische Pelzhändler Adolph Zukor (Paramount Pictures), der Handschuhverkäufer Sam Goldwyn (MGM), ein Wäschereibesitzer namens William Fox (20th Century Fox), der lokale Schrotthändler Louis B. Mayer (MGM) und ein Altwarenhändler aus Deutschland: Carl Laemmle (Universal Pictures).

Sie alle setzten ihr Glück auf die bewegten Bilder und schrieben mit ihren Produktionsfirmen Hollywoodgeschichte. Los Angeles war der ideale Ort, um Filme zu drehen. Ständig sonnig, ohne lästige New Yorker Patentanwälte und finanziell höchst solvent durch Geld, das die Ölförderung in die Kassen spülte. Anders ausgedrückt, ein Paradies für Filmpioniere und Ganoven.

In den ersten Jahren übten die kurzen Filmschnipsel mit Alltagsinhalten noch eine Anziehungskraft auf die Zuschauer aus. Menschen flüchteten aus den Kinozelten der Jahrmärkte vor Dampfloks, die stampfend und fast lebensecht auf sie zugeschossen kamen. Aber die Faszination der reinen Bewegung ließ erschreckend schnell nach. Eine neue Sau musste her, die effektvoll durchs Dorf gejagt werden konnte.

Die nächste Sensation folgte mit der Miniaturisierung. Kameras wurden etwas kompakter und wendiger konstruiert. Also nur koffer- statt schrankgroß und nicht mehr absolut statisch. Damit war der Zuschauer viel dichter am Leinwandgeschehen.

Weder die Einakter, mit so Beifall heischenden Titeln wie „Die sündige Bauchtänzerin“, noch die Kinowerbung konnten lange ohne Kamerabewegung und Filmmontage auskommen. Der Filmschnitt entwickelte sich. David Wark Griffith drehte „Die Geburt einer Nation“ und Porter den ersten Thriller der Filmgeschichte: „Der große Eisenbahnraub“ mit einer für damalige Verhältnisse atemberaubenden Kameraarbeit und rasanter Schnittfolge.

Elektrische Theater entstanden, zunächst im Westen, dann überall in den Staaten. Die Ölgesellschaften stiegen ins Filmgeschäft ein und Metro Goldwyn Mayer wurde als eine der ersten großen Filmgesellschaften gegründet.

Wenig später gingen die Sterne am Himmel über Hollywood auf. Rudolph Valentino, der schönste Mann der Stummfilmzeit, Gloria Swanson, die erste Diva der Filmgeschichte und Mary Pickford mit ihrem Ehemann, dem Hollywood-Herzensbrecher Douglas Fairbanks. Sie waren die frühen Stars der jungen Filmhauptstadt.

Pickford, Fairbanks, Chaplin und Griffith gründeten, als Konkurrenz zu den immer mächtigeren Hollywoodstudios ein Unternehmen vollkommen in Künstlerhand, die Filmgesellschaft „United Artists“, die auch heute noch existiert.

Alle vier Gründer wurden Megastars und in der Folge unanständig reich. Fairbanks baute sich ein Schloss mitten in Hollywood. Startschuss für die bizarre und pompöse Bauweise vieler Heimstätten der Bekannten und Schönen. Reichtum und Glamour zogen immer mehr Menschen aus der ganzen Welt an, die den Wagemut hatten, ins Haifischbecken Hollywood zu springen. Die ersten Schrittchen zum Ruhm führten für Jungmimen und Stuntleute der frühen Hollywoodjahre über die Kinowerbung auf die Leinwand.

Hattest du einen Werbespot, warst du im Geschäft, konntest die Miete bezahlen, um noch mehr Spots zu drehen, um dir einen Agenten zu leisten, um noch mehr Spots zu produzieren, um noch häufiger gebucht zu werden bis zum einen magischen Moment, in dem ein wirklicher Produzent auf dich aufmerksam wurde und der Funke übersprang.

Kinowerbung wurde in denselben gigantischen Studiohallen mit Gesang und Tanz so aufwändig produziert wie der Hauptfilm selbst. Durch die lange Laufzeit der damaligen Kampagnen und der häufigen Aufführungen wurden aus Stars Werbeikonen und aus Werbestars Filmschauspieler.

Judy Garland machte als Kind Werbung für CERTO, einem Geliermittel aus der Flasche, das man für Wackelpudding, Rote Grütze und Marmelade verwendete. „Certo‘s what makes Jellies Jell and Jams Jam“.

Als Teenager war sie einige Zeit das Werbegesicht von „Max Factor“, einer Kosmetikfirma, die aus dem Bedarf der Filmindustrie heraus gegründet wurde. „America‘s Sweetheart“ Mary Pickford offerierte Hautcreme aus der Pflegeserie der „Pompeiian Manufacturing Company“.

Jean Harlow, John und Lionel Barrymore und Wallace Beery - also die komplette erste Garde der 40er Jahre Schauspieler erfrischte sich in einer ganzen Kinospotserie werbewirksam an pappiger Kola. Produziert in denselben Kulissen und während der Dreharbeiten zu „Dinner um Acht“.

Die Werbepartner ließen ihre Artikel zu gerne von der Sonne der Hollywoodstars bescheinen. Was ein Filmstar konsumiert, kauft auch dessen glühender Verehrer. Selbst einfachste Produkte wurden mit Hollywoodglanz aufgewertet. Jedermann konnte sich durch deren Kauf seinem Filmhelden nahe fühlen. „Wenn mein Leinwandheld das Produkt nutzt, dann macht es auch mich schön und begehrenswert.“ Der perfekt inszenierte Starkult der Studios spielte der Werbewirtschaft in die Tasche.

Ein besonders pikantes Detail am Rande: Viele Stars machten sich während ihrer Arbeit in Hollywood pressewirksam für soziale Themen stark. Die „Public Service Announcements“ zeigten die Kinos als Teil der Wochenschauen. James Dean zum Beispiel warnte eindringlich vor zu schnellem Autofahren. Der Spot lief noch, als Dean bereits begraben war.

Die Amerikaner nannten das Jahrzehnt von den frühen 50ern bis in die 60er Jahre „The golden Age of Advertising“. Alles in der Werbung wurde ein ganzes Stück bunter, verspielter und hatte auf jeden Fall den angesagten Chromglanz und wenn möglich die Stromlinienform.

Industrielle Herstellungsabläufe wurden optimiert. Die amerikanische Nation konnte endlich aus 50 Waschmittelsorten wählen, kaufte Spaghetti in Dosen und baute Atombunker unterhalb der Hobbykeller. Die Freude der Post-War-Ära war Konsum im Überfluss. Bereits damals begannen die ersten Doktor-Darsteller in der Werbung das Wertvolle im Wertlosen zu finden. Vitamine, wo vorher keine waren, „Schlankwunder“ aus Meeresalgen, Klebepads zum Ohren anlegen, Formaldehyd gegen animalische Gerüche aus sämtlichen Körperöffnungen, radioaktive Bleichmittel für Zähne, Bleichmittel gegen Sommersprossen und Bleichmittel für die Unterwäsche.

Das so weit verbreitete stilisierte Idealbild der amerikanischen Familie fand allerdings ausschließlich in der TV Werbung statt und das ausgesprochen piefig und konservativ. Die Hausfrau wusste noch, was sie zu kaufen hatte, damit sie ihren hart arbeitenden Ehegatten zum Feierabend verwöhnen konnte. Kinder waren brav und fleißig und freuten sich über die tollen Waffen und Panzerattrappen. Der Vater im gelben Polyester-Pulli und mit Designerpfeife im Mundwinkel machte sich Gedanken, wie viel sein holdes Weib ihn nun mehr lieben würde, wenn er ihr einen neuen Schrubber kaufte. Kinowerbespots entstanden, wie die Autos für die sie oft warben, am Fließband. Die Werbestudios nutzten die vorhandene Infrastruktur der Filmindustrie mit ihren Studiohallen, Maschinenparks und Besetzungsbüros, die selbst ohne Castingshows ständig überlaufen waren und unablässig frische Werbegesichter lieferten.

Wer früher als Hollywoodregisseur etwas auf sich hielt, inszenierte seinen Film von A bis Z ohne den degoutanten und oft widerwärtig kostensparenden Griff ins Filmarchiv. Anders die Werbung, bei der man eifrige Archiv-Archäologie betrieb. Viele Spots lebten von dem überschüssigen Material aus der Spielfilmproduktion. Mit großem Aufwand produzierte, aber später nicht verwendete Musikstücke, eingespielt von den studioeigenen Sinfonieorchestern, fanden ihre Verwertung als Werbefilmmelodien. Die ersten Werbespots, die nur noch am Schneidetisch entstanden und von Archivmaterial, honorigen Sprecherstimmen und Texttafeln lebten, wurden fürs Kino produziert. Eine lukrative Form der Resteverwertung, die durch „Stock Footage“ Agenturen heute weiterlebt.

Das Fernsehen machte Ende der 50er Jahre werbeseitig immer mehr Boden gut. Die mit Tabakspfeife bewehrten Männer blieben gleich ganz zu Hause im plastikbezogenen Massagesessel sitzen. Die grundguten Hausfrauen verweilten am heimischen Herd und die Teenies hatten die Lichtspielhäuser - zum Knutschen üben - für sich allein. Das Kino wurde mit der Geschwindigkeit eines explodierenden Maiskorns zum Jugendmedium.

Was ist vom Glanz der frühen Jahre, vom System der omnipotenten Studiobosse übrig geblieben? Wohin haben sich die Träume von Geld, Glamour und Unsterblichkeit verkrochen?

Lauert der Erfolg noch immer hinter jeder Ecke der Stadt und wo steckt der Zufall, der Lohnbuchhalter zu Leinwandhelden macht? Hollywood ist in unserer Zeit ein reines Wahrzeichen. Erfolgreiche Filme werden an vielen Orten auf der Welt produziert. Daher ist der Traum von Hollywood heute überall und nirgendwo daheim. Aber er kann mit jedem Kinospot beginnen, das hat die Filmgeschichte zweifelsfrei bewiesen.

Walt, Ub und die Maus

Eine Kinomaus kommt ganz groß raus.

Sein Trickfilmdebut gab der 17-jährige Walt Disney als Zeichner des Pesman-Rubin Commercial Art Studios im Jahr 1920. Das Grafikbüro stellte Werbedias für die US-Kinos her, daneben Illustrationen für Anzeigenwerbung und Großplakate, den bekannten Billboards.

Walt Disney war fasziniert von der Möglichkeit mit Zeichenstift, Folie, Tusche und einer Trickkamera ein ganzes Filmstudio auf einem Zeichentisch zu führen. Die ersten Arbeiten waren sicher öde Auftragsarbeiten. Brot- und Butterjobs, die den Hauptanteil der Arbeitszeit jedes Kreativen beanspruchen, aber dennoch Chancen bieten, um Neues auszuprobieren.

Auch war die direkte Zuschauerreaktion auf die kurzen Werbefilme eine wichtige Erfahrung, um die Kunden in zukünftigen Produktionen besser taxieren zu können. Was bringt sie zum Lachen, was rührt die Menschen und welche Figuren funktionieren am besten beim jungen Publikum?

Die Trickfilmtechnik krabbelte damals noch in Kinderschuhen über die Leinwand. Walt Disney war das enorme Potential dieser immer populärer werdenden Technik bewusst. Durch die materialschonende Arbeitsweise war es den Trickfilmstudios damals bereits möglich den Großteil Ihrer Filme in Farbe zu produzieren, ohne an den immensen Zusatzkosten bei Material und Kopierwerk zu scheitern.

Das größte Glück für Disney war jedoch nicht die Produktionsumgebung im Werbeatelier, sondern die Bekanntschaft mit dem gleichaltrigen Ub Iwerks, einem Animationsmagier mit unfassbarem Talent und der erforderlichen Ausdauer.

Iwerks und Disney verließen das Pesman-Rubin Studio um sich mit dem gesammelten Know-how und dem nötigen Pioniergeist als „Iwerks-Disney Commercial Artists“ mit dem eigenen Werbefilmstudio selbständig zu machen.

Große Ideen, hehre Ziele, aber keine Rücklagen, um sich gegen die etablierten Agenturen mit ihrem festen Kundenstamm durchzusetzen. Beide werkelten in ihrem Hinterhof-Trickstudio ohne nennenswerten finanziellen Erfolg. Denn ein Werbefilm besteht nicht nur aus dem kreativen Part, sondern vor allen Dingen aus der aufwändigen Kundenakquise. Das wurde den Zeichenkünstlern schnell bewusst. Ihre Firma wurde gerade einmal einen Monat alt.

Disney wechselte zur Kansas City Film Ad Company und ließ nicht locker, bis auch Ub Iwerks in Lohn und Brot dieser Produktionsfirma stand. Hier gab es für die beiden optimale Produktionsbedingungen sprich Tricktische, Filmmaterial und feste Arbeitszeiten für Zeichner und Werbegrafiker.

In unzähligen Nachtschichten, und an den Wochenenden nutzten die Tickfilmpioniere das Studio für ihre eigenen Kurzfilme. In dieser Zeit entstand auch die Urform von Mickey sowie andere Tiercharaktere, die in einigen Werbespots auftraten. Die Zuschauer liebten Iwerks Trickfiguren, die erfolgreich im Kinovorprogramm liefen. Die Animationstechnik wurde immer weiter verfeinert. Sein Talent war es, mit wenigen Tuschestrichen den Figuren Leben und Gefühle einzuhauchen.

Disney war nie ein guter Angestellter. Viel zu sehr mochte er die Selbständigkeit, die ihm die Freiheit gab, seine Ideen zu verwirklichen. Er und Ub Iwerks glaubten an ihren Erfolg, der nicht als schlecht bezahltes Rädchen in der aufblühenden Zeichentrickindustrie enden sollte. Das Verhältnis zwischen Disney und Iwerks ähnelte dem der Apple Gründer Steve Jobs und Steve Wozniak. Der geniale Macher im Hintergrund und die laute Rampensau, die alle Lorbeeren einheimst.

Nachdem die Wunden seiner frühen unternehmerischen Bauchlandung geheilt waren, suchte Disney erneut das Glück in der Selbständigkeit. Er gründete zusammen mit Iwerks „Laugh-O-Gram Films“. Disney verpflichtete zusätzliche Zeichner und gestaltete als ersten Kinokurzfilm eine frühe Version von „Alice im Wunderland“. Im Anschluss entstanden die „Alice Comedies“, in denen das elfjährige Mädchen Virginia Davies, in die Trickfilmwelt eintauchte. Bis auf die Darstellerin waren sämtliche weiteren Elemente gezeichnet. Allen voran ihr Kater „Julius“. Die Serie wurde aufwändig produziert, konnte aber zunächst nicht veröffentlicht werden.

Die Produktionsfirma wurde für den Unternehmer Disney erneut eine Totalpleite, die sämtliche eisern angesparten Ressourcen auf den Gegenwert eines Thunfischsandwiches zusammenschmelzen ließ. Statt Werbefilmen wollten die beiden witzige Trickfilme für das Kinovorprogramm produzieren. Eine wirklich gute Idee und mit dem Talent der Zeichenkünstler eigentlich ein echtes Erfolgsmodell. Jedoch unterschätzten sie kolossal die Produktionskosten und den Zeitaufwand. Nach gut 15 Monaten war „Laugh-O-Gram“ bereits Filmgeschichte.

Zurück an den Zeichentisch als Auftragszeichner ging es für Ub Iwerks. Ab in Richtung Burbank in Los Angeles für Walt Disney. Er landete ohne einen Cent in der Tasche in der Stadt seiner Träume. Wie so viele vor und tausende nach ihm. Aber wer braucht eigenes Kapital, wenn man allein die Illusion erfolgreich vermarkten kann? Außerdem war die Idee privates Geld zur Finanzierung zu verwenden immer schon eher abwegig in Hollywoods schillerndem Filmgeschäft.

Wenn es Disney überhaupt schaffen konnte, dann in der „Goldenen Stadt des Films“. Zusammen mit seinem Bruder und geliehenen 500 Dollar gründete er die „Disney Brothers Production“. Er hatte den richtigen Anzug und ein paar interessante Konzepte. Andere besaßen die finanziellen Mittel. Er wurde vom Zeichner zum findigen Trickfilmproduzenten. Mit neuen Geldmitteln ausgestattet, konnte er ab 1925 endlich auch seine „Alice Comedies“ vertreiben. Dennoch war der Studiobetrieb für die Brüder eine echte Herausforderung. Das Geld wurde schneller aufgebraucht, als sie es erwirtschaften konnten. Neue und sensationelle Konzepte mussten her.

Ub Iwerks wurde von den Disney Brüdern so dringend gebraucht wie noch nie. Außer ihrer Freundschaft zu Ub hatten Walt und Roy Disney gewohnt wenig Geld zu bieten, jedoch eine satte Beteiligung von 20 Prozent an allen Einnahmen des Studios.

Iwerks willigte ein und nahm den Zug nach Westen. Iwerks und die Disney Brüder entwickelten unermüdlich neue Figuren, die sich durch ihre Originalität und tricktechnische Perfektion in die Herzen der Zuschauer spielten. Mühsam kam der Erfolg, aber er kam. Mit „Oscar, dem glücklichen Hasen“ und mit „Steamboat Willi“, in dem eine Maus mit großen Ohren die Hauptrolle als Kapitän mimte, wurde der Grundstein für das Firmenimperium gelegt.

Kinozuschauer wollten auf die Cartoons im Kinovorprogramm nicht verzichten. Sie wurden damals auch von anderen und vor allem viel größeren Filmstudios produziert. Neben Wochenschauen und Werbefilmen waren animierte Zeichentrickfilme die Publikumslieblinge im Vorprogramm. Walt Disney und Ub Iwerks nutzten die Möglichkeiten des aufkommenden Tonfilms für ihre Zwecke und entwickelten gezeichnete Musikclips mit tanzenden und singenden Zeichentrickfiguren. Weitaus bekannter wurden jedoch die „Merry Melodies“ der Warner Bros. Studios, die der Grundstein der „Looney Tunes“ Cartoonserie waren.

Durch die Vitaphone-Technologie von Warner hatten sie auch das klanglich beste Tonsystem der Zeit, wenn auch das mit den meisten Vorführungsfehlern. Der Ton kam mehr oder oft weniger synchron von einer parallel zum Film laufenden Schallplatte, die hatte aber einen wesentlich höheren Klangumfang als die frühen Lichttonsysteme, die blechern vor sich hin quäkten. Jede Platte war nach 20 Aufführungen Klump und musste erneuert werden. Vitaphone überlebte bis 1937, denn ein paar Bilder Tonversatz unter Freunden taten den Trickfilmfiguren und deren Zuschauern nicht weh.

Den Disney Studios gelang mit den „Silly Symphonies“ ein eigener Coup, da sie in Technicolor und mit weiterentwickeltem Lichtton produziert wurden. Eine Entscheidung für ein zukunftssicheres Format, da sämtliche US-Kinos langsam von Vitaphone auf das Lichttonsystem umstellten. Damit besaßen die Disney Studios das wertvollste Filmarchiv für Kinokurzfilme.

Ub Iwerks war nicht nur ein begnadeter Zeichner, sondern auch als Filmtüftler immer darauf aus, seine tricktechnischen Möglichkeiten zu erweitern. Iwerks und Walt Disney meisterten gleich mehrere Herausforderungen. Für die Trickfilmproduktion, bei der ein präziser Filmtransport von Bild zu Bild notwendig war, damit der Bildstand nicht übermäßig zu „zahnen“ begann, waren Kameras zu dieser Zeit noch sehr unbefriedigend konstruiert.