Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

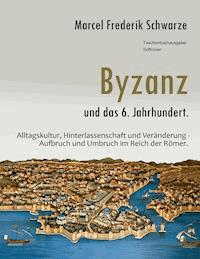

Ereignisse wie der Niedergang des Weströmischen Reiches sowie die Übernahme Italiens durch die Goten prägten das 5. nachchristliche Jahrhundert, doch bildete dieses Fanal zugleich Raum für die Emanzipation des östlichen Teils des Imperiums. Unterlagen die einzelnen Phasen im Reich der Römer zu allen Zeiten einem stetigen Wandel, so sind die eigenwilligen und faszinierend schönen kulturellen Überlieferungen des Byzantinischen Reichs unerreicht, in denen das christliche Leben von zentraler Bedeutung erscheint. Nirgendwo entfaltete Byzanz größeren Glanz als in der Kunst. Damit verband das Reich römisches Erbe mit dem Christentum, aber auch mit dem antiken griechischen Schrifttum. Auch in militärischer Hinsicht verharrte Ostrom nicht in Agonie. Allein das Programm Kaiser Justinians zur Rückeroberung ehemals römischer Gebiete im Westen, konnte dem Reich noch einmal zu alter Blüte verhelfen und in kultureller Hinsicht an die Ästhetik vergangener Jahrhunderte anknüpfen. Wie wirkten sich die äußeren Einflüsse auf die Städte und Inseln des Oströmischen Reichs in dieser Zeit aus, welche Bauwerke wurden in jenen Jahren errichtet, welche Kunstwerke für die Ewigkeit angefertigt und wie veränderte sich die Alltagskultur und das Leben der Menschen in dieser Epoche? Die äußere Gestalt der Reichswerdung in der Phase des Umbruchs und einer raschen Veränderung soll dem Leser anhand vieler Farbfotos zu Ausgrabungen und Exponaten verschiedener Museen rund um das Mittelmeer näher gebracht werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 160

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort

Umbruchperiode und Zeitraum der Reichswerdung von Byzanz wird von vielen Historikern unterschiedlich bewertet. Staatsrechtlich, also de jure, haben weder das Römische Reich oder einer seiner Kaiser, noch seine Bürger oder Eliten einen Bruch mit der vorangegangen Zeit vollzogen. Doch wäre eine Leugnung jeglicher Anpassung und Transformation des Reiches ebenso falsch. Wie alles im Reich der Römer, so war auch diese Phase von einem stetigen Wandel geprägt, kein Fanal, kein einzelnes Ereignis, keine Niederlage auf dem Schlachtfeld konnten das Oströmische Reich in seinen Grundfesten in der Spätantike erschüttern. Vielmehr war es die Summe, ein Konglomerat vieler Ereignisse, äußerer wie innerer Prozesse, die eine Veränderung, ökonomisch, kulturell wie auch politisch bewirkten.

Das Ende des 5. Jahrhunderts war ganz sicher durch den Niedergang des Weströmischen Reiches und der Übernahme Italiens durch die Goten geprägt, doch bildete dieses Fanal zugleich Raum für die Emanzipation des östlichen Teils. Unvergessen werden die Taten der großen Kaiser im fünften, sechsten und 7. Jahrhundert sein, dem Versuch Kaiser Justinians durch seinem Programm zu Rückeroberung ehemals römischer Gebiete im Westen dem Reich noch einmal zu alter Blüte zu verhelfen. Was zu Beginn noch als Intervention in die inneren Thronstreitigkeiten des nordafrikanischen Vandalenreiches begann, nahm wenig später eine gewaltige Dynamik an, große Siege und die Erzählungen von Helden, von Römern und Germanen. Nach Afrika folgte der Kampf im gotischen Italien, aber auch die Landung an den Küsten Spaniens. Selbst Triumphzüge wie zu alten Zeiten wurden in der Hauptstadt Konstantinopel abgehalten. Der Glanz des Reiches schien unübertroffen, doch sollten diese glücklichen Jahre nicht von Dauer sein. Versorgungsengpässe, überdehnte Fronten im Westen sowie an der persischen Front, Geldmangel, einer Reduktion der Truppenstärke, Deportationen römischer Bürger ins Perserreich sowie der eklatante Ausbruch der Pest, sollten das Reich schon bald massiv schwächen. Daraus resultierend Änderte sich schon bald das Antlitz vieler Städte, doch auch Defensivbauwerke passten sich den neuen Gegebenheiten an oder wurden gar in bestehende Siedlungen und Städte integriert.

Mittelpunkt römischer Ortschaften war fortan nicht mehr das Forum, sondern das »kastron« oder die christliche Basilika. So entstanden rund um das Mittelmeer neue Städte, vorhandene Orte verfielen, andere Siedlungen wurden deutlich ausgebaut. Das Christentum, ohnehin schon seit dem Großen Theodosius Staatsreligion, erhielt eine weitere Überhöhung in Form einer neuen äußeren Ausdrucksweise durch Wandmalereien oder Mosaiken im Verlauf des 6. Jahrhunderts. Erneut passten sich Alltagskultur und Religiosität den neuen Umständen an. Justinian der Große regierte vom August 527 bis zu seinem Tod im November 565 n. Chr. Allein durch seine lange Regierungszeit, wird man an dieser Persönlichkeit einen Schwerpunkt ermitteln können. Doch war es nicht allein Justinian vorbehalten, den Anbeginn einer neuen Phase einzuläuten. Unvergessen ist ebenso Kaiser Mauricius Tiberius (regierte von 582 bis 602), der sich militärisch den Herausforderungen seiner Zeit an den Grenzen stellte und das Reich in einen Zustand relativer Stabilität versetze. Gefolgt vom Usurpator Phocas, der den Quellen nach im Innern des Reiches ein Schreckensregime errichtete, aber in Italien nach langer Zeit den Dialog mit der römisch-katholischen Kirche wieder aufnahm und in westlichen Überlieferungen eine beinahe schon positive Konnotation erhält. Abschließen möchte ich diese Transitionsepoche mit Flavius Heraclius (regierte von 610 bis 641). Auch er ein Kaiser, der Feldzüge direkt und persönlich leitete und an Schlachten aktiv teilnahm. Ihm fiel die Wiedereroberung der von Persern besetzten Gebiete in Ägypten, Palästina und Syrien zu, aber auch die am Ende erfolglose Abwehr gegen einen neuen Feind, den von der arabischen Halbinsel vordringenden muslimischen Kämpfer unter Chālid ibn al-Walīd.

Wie wirkten sich die äußeren Einflüsse auf die Städte und Inseln des Oströmischen Reichs in dieser Zeit aus, welche Bauwerke wurden in jenen Jahren errichtet, welche Kunstwerke für die Ewigkeit angefertigt und wie veränderte sich die Alltagskultur und das Leben der Menschen in dieser Epoche?

Dieses Buch geht der Frage nach, was uns archäologische Ausgrabungen vor Ort verraten, was uns Museen rund um das Mittelmeer über die Menschen und Soldaten berichten, und welche Exponate und Artefakte uns aus dieser Zeit überkommen sind. Wie haben sich die Städte seither entwickelt und an welcher Stelle hat sich das Erbe des Byzantinischen Reiches bis zum heutigen Tag erhalten können? Hierzu lade ich den Leser ein auf eine Reise zu den Orten, die im Rahmen der Rückeroberung Justinians dem Römerreich erneut angegliedert wurden. Hier treffen wir auf den Gestaden von Mallorca, Malta und Ravenna. Bemerkenswert, dass es am Ende eben jene Reichszugehörigkeit war, die die Veränderungen auf diesen entfernten Inseln oder innerhalb der Städte entlang des Mittelmeeres beflügelten. Doch werden wir auch auf Orte stoßen, die ohnehin zum Osten des Reiches gehörten und auch in dieser Umbruchphase nie in die Hände des Feindes fielen. Interessant erscheint hier die natürliche Entwicklung am Beispiel Zyperns oder dem griechischen Festland, kulturell wie ökonomisch im Kontrast und direkten Vergleich zu den Gebieten im Westen.

Marcel Frederik Schwarze

Pfungstadt, 2018

Inhalt

Das Römerreich in der Spätantike und seine Gesellschaft

1.1 Terminologie

1.2 Sprachen

Zypern

2.1 Cyprus Museum Nikosia

2.2 Archäologisches Museum von Marion-Arsinoe

2.3 Archäologischer Park Paphos

2.3.1 Das Haus des Aion

2.3.2 Die Villa des Theseus

2.4 Agios Gergios, Pegeia

2.5 Kourion in der Spätantike

2.5.1 Bischofsbasilika Kourion

2.5.2 Haus des Eustolios

2.5.3 Basilika »extra muros«

2.5.4 Frühchristliche Basilika

2.6 Das archäologische Museum der Ausgrabungsstätte Kourion

2.7 Salamis

2.8 Polis Basilika

2.9 Frühchristliche Basilika der Panagia Chrysopolitissa »Unserer Lieben Frau von Chrysopolis«

Malta und Ostrom

3.1 Tas-Silġ

3.2 Die Katakomben des Heiligen Paulus

Mallorca

4.1 Pollentia – das heutige Alcudia

4.2 Die Basilika Son Peretó

4.3 Das Kastell Santueri

4.4 Das Historische Museum von Manacor

Thessaloniki

5.1 Georgsrotunde

5.2 Museum für byzantinische Kultur Thessaloniki

Das Museum für Byzantinische Kunst

Ravenna

7.1 Mausoleum der Galla Placidia

7.2 Palast des Theoderich

7.3 Die Kirchen Ravennas.

Sant'Apollinare Nuovo, Sant' Apollinare in Classe und San Vitale

7.4 Das Domus der Steinernen Teppiche

7.5 Der antike Hafen von Classe

7.6 Museo TAMO – Tutta l'Avventura del Mosaico

Venedig

8.1 Der Markusdom in Venedig

8.2 Bildprogramm der Mosaiken

Anfänge der byzantinischen Marine

9.1 Die Dromone

9.2 Schiffstypen

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus

Sach- und Namenregister

Autor & bisher erschienen

1

Das Römerreich in der Spätantike und seine Gesellschaft

Byzantinische Griechen oder Byzantiner gelten gelegentlich als mittelalterliche Griechen im allgemeinen - gehörten aber tatsächlich der civitas popularis - also der römischen Volksgemeinschaft als Bürger an. Die Gebiete des östlichen Imperium Romanorum, dem Basileia ton Romaeon (Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων) oder auch der Romaeci Autokratoria (Ῥωμαικὴ Αὐτοκρατορία), fokussierten sich grundsätzlich auf die Hauptstadt Konstantinopel, den südlichen Balkanraum, sämtliche griechische Inseln, Kleinasien, Zypern, die großen urbanen Zentren der Levante sowie Nordägypten. Während der gesamten Antike, der Spätantike sowie des Mittelalters bis hin zum Fall der großen Hauptstadt im 15. Jahrhundert, identifizierten sich seine Bewohner und dessen Eliten als Rhōmaeî (Griechisch: Ῥωμαῖοι, also Römer). Die Geschichtsschreibung benennt diese aber fast ausschließlich als Byzantiner oder byzantinische Griechen - obgleich neue Werke und Ausarbeitungen dieses Bild weitgehend revidieren oder in seiner Tiefe objektiver betrachten. Die Begriffe Byzanz sowie byzantinische Griechen wurden zum ersten Mal 1557 von Hieronymus Wolf (1516-1580) inventiert - ein Humanist der nach einem Begriff suchte um die Phasen zwischen klassischer lateinischer Antike mit der des griechischen Ostreiches zu unterscheiden. Spätestens aber mit George Finlay waren diese Ausdrücke fester Bestandteil der Gesamtbetrachtung der oströmischen Geschichte der Spätantike und des Mittelalters.

Die soziale Struktur der Römer im Osten wurde in erster Linie von einer ländlichen, agrarischen Basis getragen. Bauern lebten innerhalb von drei Siedlungsarten. Zum einen das Chorion (χωρίον), einem Landgut, dem Agridion (αγριδιων) einem Weiler oder einem kleinen Dorf und endlich dem Proastion (προαστειον), einem größeren Anwesen oder einer kleinen Stadt. Es war dies die Bevölkerungsschicht, aus der sich der Großteil der Soldaten rekrutieren ließ. Dies blieb grundsätzlich unverändert zwischen der spätantiken Phase des Reiches bis hin zum Zusammenbruch der Themenordnung.

Das Reich der Römer und ihre Provinzen zu Beginn des 6. Jh. kurz vor der Expedition in den West – der sogenanntenrenovatio imperiiKarte © Autor

1 Europa

2 Haemimontis

3 Rhodope

4 Thracia

5 Moesia II

6 Scythia

7 Bosporus

8 Dacia Ripensis

9 Dacia Mediterranea

10 Moesia I

11 Praevalitana

12 Dardania

13 Macedonica II

14 Epirus Nova

15 Macedonia I

16 Thessalia

17 Epirus Vetus

18 Achaea

19 Creta

20 Insulae

21 Cyprus

22 Hellespontus

23 Asia

24 Bithynia

25 Lydia

26 Phrygia Pacatina

27 Caria

28 Paphlagonia

29 Galatia I

30 Galatia Salutaris

31 Phrygia Salutaris

32 Pisidia

33 Pamphylia

34 Lycia

35 Helenopontus

36 Armenia II

37 Cappadocia I

38 Cappadocia II

39 Lycaonia

40 Isauria

41 Cilicia I

42 Armenia III

43 Armenia I

44 Armenia IV

45 Mesopotamia

46 Cilicia II

47 Osrhoene

48 Euphratensis

49a Syria I

49b Syria II

50 Theodorias

51 Phoenice

52 Phoenice Libanensis

53 Palaestina II

54 Arabia

55 Palaestina I

56 Palaestina III

57 Augustamnica I

58 Aegyptus I

59 Augustamnica II

60 Aegyptus II

61 Arcadia

62 Thebais Inferior

63 Thebais Superior

64 Libya Inferior

65 Libya Pentapolis

Bis weit ins 12. Jahrhundert hinein blieben dem Reich bildungsvermittelnde Institutionen erhalten und konnten seiner Bevölkerung, gemessen an anderen Nationen, ein hohes Niveau schulischer Ausbildung in der Primarstufe anbieten. Aufgrund dieser Strukturen blieb die Alphabetisierungsrate über viele Jahrhunderte recht stabil. Einen wichtigen Teil seines Erfolges in dieser Epoche verdankte das Römerreich seinen Kaufleuten, die eine sehr starke Position und eine hohe Reputation im internationalen Handel genossen. Trotz der Herausforderungen durch rivalisierende italienische Kaufleute - insbesondere aus Venedig oder Genua, konnte das Reich prinzipiell seine kaufmännische Leistung bis zu seinem Untergang bewahren. Der Klerus nahm einen sehr gewichtigen und besonderen Platz in der Gesellschaft ein. Durch das Patriarchat Konstantinopels konnte innerhalb der christlichen Welt eine wichtige und geschätzte Instanz neben dem Papst deutlichen Einfluss auf die Provinzen ausüben. Das Griechische war die vorherrschende Sprache unter der Bevölkerung und im Verlaufe des späten sechsten sowie im 7. Jahrhundert ersetzte es auch Latein, letzteres war bis dahin noch immer in der Verwaltung als Amtssprache dominierend – es gibt hingegen reichliche Indizien für die Kontinuität des Lateinischen in der Heeressprache weit über diesen Zeitpunkt hinaus. Durch den späteren Verlust der westlichen Provinzen wie Spania und Africa, aber auch das Wegbrechen vieler Regionen in Italien veränderte sich der alte multiethnische Charakter des Reiches bezüglich seiner gesprochenen Sprachen. Von nun an sollte Griechisch deutlicher in den Mittelpunkt rücken. Am Ende war es auch die Sprache, welche den alten lateinischen Westen vom Osten des Reiches trennte - obgleich es ja der Osten war, der ohne Zweifel nicht nur Rom symbolisierte und sich als Rechtsnachfolger präsentierte, sondern staatsrechtlich, also de jure, das Römische Reich selbst war. Nachhaltige Schädigung der Beziehungen zwischen Ost und West gab es nicht zuletzt aufgrund der Differenzen zwischen dem katholischen Westen und dem orthodoxen Osten. Diese Entwicklung gipfelte in Rom im Jahre 800 n. Chr. in dem aus byzantinischer Sicht absurden Vorgang der Krönung Karls des Großen (regierte als König der Franken 768-814) zum Kaiser der Römer. Die Meinungsverschiedenheiten mit Byzanz wurden 812 im Vertrag von Aachen formal dadurch beigelegt, dass sich Karl als "Imperator" ohne weiteren Zusatz bezeichnen durfte. Konstantinos XI. Palaiologos (Κωνσταντῖνος Δραγάσης Παλαιολόγος) war von 1448 bis 1453 der letzte römische Kaiser und starb bei dem Versuch die Hauptstadt Konstantinopel zu verteidigen. Glaubwürdigen Erzählungen nach wurde der Kaiser heroisch kämpfend an den Toren der Hauptstadt gesehen, sein Leichnam jedoch nie gefunden.

1.1

Terminologie

Bis Anfang des 7. Jahrhunderts, als sich das Reich noch über große Gebiete erstreckte, mitsamt seiner vielen Völker, implizierte der Terminus "römisch" die Staatsbürgerschaft und damit die Zugehörigkeit zum Reich - nicht aber eine Form der Abstammung. Verschiedene Ethnien konnten ihre eigenen Ethnonyme oder Toponyme anwenden um die Staatsbürgerschaft von genealogischen Faktoren differenzieren zu können. Der Historiker Procopius bevorzugt es, an einigen Stellen die Byzantiner als hellenisierte Römer zu bezeichnen. Allerdings schrieb er in einer sehr puristischen Weise im 6. nachchristlichen Jahrhundert, was bedeutet, dass man seine Aussage an der Stelle nicht zu sehr überbewerten sollte. In vielen weiteren Fällen bleibt er beim Terminus Ῥωμαῖοι, ohne Hinzufügung einer weiteren Attribuierung.

Römer (Ῥωμαῖοι; Sing. Ῥωμαῖoς) und Romio (Ρωμιοί; Sing. Ρωμιός) sind die Namen unter denen die Römer bis zum Untergang des Byzantinischen Reiches bekannt waren, darüber hinaus auch während der osmanischen Herrschaft. Der Name bezeichnete in der klassischen Antike lediglich die Bewohner der Stadt Rom. Dadurch, dass aber die Bürgerschaft bereits recht früh an latinische Bundesgenossen vergeben wurde, und kurz später beinahe die gesamte Bevölkerung der italischen Halbinsel umfasste, verlor diese die enge Bindung an die Hauptstadt. Später wurde die Bürgerschaft auch an Bündnispartner in anderen europäischen Regionen vergeben, somit konnte man die Bürgerschaft noch nicht einmal mehr nur auf den latinischen Teil Italiens reduzieren. Dieser Prozess gipfelte 212 n. Chr. in der »Constitutio Antoniniana« des Kaisers Caracalla, der die Staatsbürgerschaft auf alle frei geborenen Männer des Reiches ausweitete. Somit dürfen wir hier zu zweierlei Schlussfolgerungen gelangen. Während im Westen der Begriff "römisch" eine neue Bedeutung im Zusammenhang mit der katholischen Kirche und seinem Bischof von Rom errang, blieb die griechische Form Ῥωμαῖοι mit dem Oströmischen Reich konstitutionell und de jure verbunden.

1.2

Sprachen

Das Römische Reich wurde nach den Punischen Kriegen zu einem Vielvölkerstaat, der den Mittelmeerraum beherrschte. Dabei trafen die Römer auf sehr unterschiedliche Kulturen. In allen eroberten Gebieten wurde jedoch stets ihre Lateinische Sprache zur Amtssprache erhoben. Bevor sich Rom den östlichen Teil des Mittelmeeres und seiner umgebenen Staaten und Königreiche bemächtigte, gab es eine Vielzahl verschiedener Sprachen - wobei aber aufgrund der fortgeschrittenen Hellenisierung Griechisch in jedem Fall in seiner Importanz die wohl wichtigste Sprache war, die auch innerhalb der Mittelmeervölker die größte Akzeptanz erfuhr. Die Staaten, die sich aus dem großen Reiche Alexanders des Großen gründeten, waren die griechischen Diadochenstaaten. Daran änderte sich grundsätzlich auch nichts nach der Eroberung des Ostens durch das klassische Reich der Römer. Dies förderte in einem langen Prozess einen Lateinisch-griechischen Bilingualismus. Die alltägliche Durchdringung beider Sprachen im Alltag wird durch zweisprachige Inschriften bezeugt, die nicht selten in demselben Text zwischen Griechisch und Latein hin und her wechseln. Das Epitaphium eines griechisch sprechenden Soldaten wurde häufig auf Griechisch verfasst, wobei sein Rang und die Einheit in der er diente in lateinischer Sprache Ausdruck fanden. Der Grund die verschiedenen Sprachen hier in diesem militärgeschichtlichen Werk zu erörtern und gegenüberzustellen, richtet sich eben nach der im Strategicon des Mauricius erneuten Aufforderung, auf dem Schlachtfeld nur lateinische Befehle auszugeben. Der Grund wird hier deutlich, wenn man sich die Divergenz der verschiedenen gesprochen Sprachen und gelebten Kulturen innerhalb des Römischen Reiches verdeutlicht. Latein sollte allein aus traditioneller Sicht der gemeinsame Nenner und die militärische Klammer des gesamten Reiches bleiben. Unabhängig davon, wo ein Regiment ausgehoben wurde und welche Alltagssprache in dieser Einheit gesprochen wurde, sollte Latein das verbindende Element sein, mit dessen Hilfe die verschiedenen Soldaten auf dem Schlachtfeld kommunizieren konnten.

Latein als Sprache der Kirche und Amtssprache wurde ebenfalls als für sehr wichtig erachtet. Im östlichen Reich wurden Gesetze und offizielle Dokumente regelmäßig aus dem Lateinischen ins Griechische übersetzt.

Die älteste Ikone Zyperns aus dem Zeitraum des 8. oder 9. Jahrhunderts. Die Agia Marina. Ikonen der vorherigen Jahrhunderte waren sich stilistisch sehr ähnlich, doch wurden viele in der Zeit des Ikonoklasmus und des sich daraus entwickelnden Bürgerkriegs zerstört. Foto © Autor

2

Zypern

Ungeachtet unseres gegenwärtigen Wissensstandes über das siebte und 8. Jahrhundert ist klar, dass sich etwas in der Art der Besiedlung auf der Insel geändert hat. Eine noch bis in die Spätantike hinein dicht besiedelte Insel wich einer viel weniger klar besetzten Landschaft. Gleichzeitig scheint es Veränderungen in der Stadtlandschaft gegeben zu haben, allein das Beispiel Kourion bezeugt dramatische Einschnitte in Umfang und Wohlstand, während es an Orten wie Polis, Paphos und Salamis-Constantia deutliche Anzeichen für eine fortgesetzte Besiedlung sowie das Fortbestehen städtischer Institutionen wie Kirche, Verwaltung und Handel gibt.

Was uns in unserem Verständnis der Siedlungen auf der Insel fehlt, ist die Verbindung zwischen diesen städtischen Institutionen und dem ländlichen Besiedlungskonzept. Anderswo in der byzantinischen Welt charakterisierte die Entstehung von Dörfern und Dorfwirtschaften die Veränderung des Siedlungsmusters in dieser Zeit. Städtische Gebiete sahen sich einer zunehmenden Kontraktion und Befestigung ausgesetzt. Bislang gibt es in Zypern nur wenig Hinweise auf diese Phänomene, was darauf hindeutet, dass die Primärorganisation der Siedlungen und der ländlichen Produktion in unterschiedlicher Weise funktionierte. Vielleicht prägte der stark urbanisierte Charakter des römischen und des spätrömischen Zyperns die Organisation der Siedlungen in der frühbyzantinischen Zeit.

Die massive Beeinträchtigung der zypriotischen Bevölkerung jener Jahre, die durch arabische Überfälle, militärische Invasionen und auch erzwungene Umsiedlungen verursacht wurden, veränderte das Zusammenleben auf der Insel und gab Anlass zu einer veränderten Bau- und Siedlungsweise. Nicht zuletzt auch als Antwort auf die sich rasch verändernde demografische Situation. In der ausgehenden Spätantike werden kurzfristige Siedlungen auf dem Land weniger sichtbar und scheinen teilweise zum Erliegen gekommen zu sein.

Ein Teil der nach wie vor stattfindenden Diskussionen über Zypern im siebten und 8. Jahrhundert nimmt das Wesen der Wirtschaftstätigkeit im östlichen Mittelmeer während dieser Jahrhunderte ein. Politische und militärische Ereignisse in dieser Zeit erschütterten den Handel und leiteten seinen Niedergang ein. Daher haben neue Modelle das Verständnis der frühbyzantinischen Wirtschaft sowie den damit einhergehenden Charakterwechsel begünstigt und erlauben eine ausgewogene Erörterung der frühbyzantinischen Phase. Ganz sicher waren die zypriotische Wirtschaft und das Siedlungswesen im 6. Jahrhundert dem Einfluss der Annona-Flotte zwischen Ägypten und Konstantinopel ausgesetzt. Das System der Versorgung Roms, der Armeen und einiger anderer Städte mit Getreide und weiteren Nahrungsmitteln, wurde als Annona bezeichnet. Die römische Administration begann in der Mitte der republikanischen Phase direkt in die Nahrungsmittelversorgung der Stadt Rom einzugreifen. Später etablierte sich das System, dass das römische Karthago bzw. Nordafrika für die Versorgung der Stadt Rom zuständig war - während seit Konstantin dem Großen die Flotte aus Ägypten nach Konstantinopel umgeleitet wurde. Die landwirtschaftliche Produktion Zyperns wird daher ebenfalls auf die Bedürfnisse der Armee an den Grenzen umgestellt worden sein, zumal die Annona-Flotte eben in den zypriotischen Häfen stets vor Anker ging. Mit der Eroberung Ägyptens, erst durch die Perser, Jahre später durch die islamischen Truppen der Araber, und dem damit verbundenen Wegfall der Annona-Flotte, werden sich eben diese Ereignisse auch auf die Wirtschaft und die Besiedlung im siebten und 8. Jahrhundert ausgewirkt haben. Ein Ort der zuvor durch die Annona-Flotte begünstig war, war das heutige Pegeia im Südwesten Zyperns, das als Lagerstätte fungierte, aber auch das heutige Agios Georgios. Wandelnde Bedürfnisse, aber auch die Beeinflussung seitens der Zentralregierung in Konstantinopel können den Niedergang verschiedener Ortschaften und Anlagen vorangetrieben haben. Das Fortbestehen bestimmter Institutionen auf Zypern, wie zum Beispiel der Kirche und des politischen sowie sozialen Apparats des byzantinischen Staates, zeigt, dass trotz der weitreichenden Störungen der spätrömischen Welt bestimmte Aspekte des Lebens auf Zypern relativ unverändert blieben.

Das Troodos Gebirge Zypern. Foto © Autor

Die Ledrastraße in der Altstadt Nikosias. Während der griechischzyprische Südteil der Straße eine belebte Einkaufsstraße ist, wird der nördliche Teil der türkisch besetzten Zone von einer 50 Meter breiten UN Pufferzone getrennt. Foto © Autor