Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

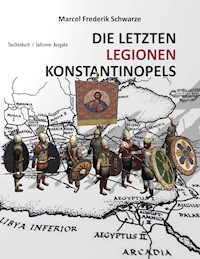

Und sie marschierten noch, als das Römerreich im Westen schon längst untergegangen war. Sie überlebten somit nicht nur die Herrschaft der westlichen Cäsaren, sondern existierten im Oströmischen Reich beinahe unverändert fort. Komplexe Schlachtformationen, wie die Bildung der Schildkröte oder dem spätantiken Fulcum, waren auch ihnen nicht fremd und ihre interne Ordnung glich weitgehend der Struktur vergangener Jahrhunderte. Die Rede ist von der Organisationsform der römischen Legion, dessen Ästhetik und Präsenz auf dem Schlachtfeld die Phantasie der Menschen bis heute beflügelt. Schriftstücke aus dem späten 7. Jahrhundert legen ein letztes Mal Zeugnis von den Legionen ab und beschreiben ihr Einsatzgebiet im byzantinischen Italien. Wer waren die Angehörigen, woher kamen sie und wie waren sie bewaffnet? Dieses Buch liefert einen Beitrag zur Aufklärung mit einmaligen 3D-Rekonstruktionen zu Soldaten und Ausrüstungsgegenständen, Waffen, 16 Farbkarten, 8 Tabellen und Listen, Fotos sowie Steckbriefen zu den letzten Legionen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 422

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort.

Und sie marschierten noch als das Römerreich im Westen schon längst untergegangen war. Sie überlebten somit nicht nur die Herrschaft der westlichen Caesaren, sondern existierten im Oströmischen Reich beinahe unverändert fort. Komplexe Schlachtformationen wie die Bildung der Schildkröte (gr.: chelandion) oder dem Fulcum waren auch ihnen nicht fremd und ihre interne Ordnung glich weitgehend der Struktur vergangener Jahrhunderte. Die Rede ist von der Organisationsform der römischen Legion, dessen Ästhetik und Präsenz auf dem Schlachtfeld die Phantasie der Menschen bis heute beflügelt. Ungeachtet dessen wäre es völlig falsch den letzten Legionen die gleiche Bedeutung beizumessen die sie noch im 2. oder 3. Jahrhundert hatten. Schon im 4. Jahrhundert wurde diese militärische Formation überflügelt von der auxilia palatina - also den kaisernahen Hilfstruppen - dessen Ursprünge ganz sicher in den vielen barbarischen Kontinenten zu finden sind.

Diese als auxilia palatina bezeichneten Hilfstruppen scheinen bereits im Verlauf des 5. Jahrhunderts völlig oder zumindest weitgehend römisch organisiert gewesen zu sein, und so lancierten auch sie zu einer typisch römischen Formation und bildeten einen wichtigen Bestandteil der römischen Schlachtreihe. Doch während das klassische spätantike Auxilium im Konglomerat einer neuen Organisationsform aufging - es war dies der numerus - so überstand der Begriff legio die Jahrhunderte, bis auch dieser endlich keine Bedeutung mehr hatte. Die Angehörigen der Legionen gingen ebenfalls in der neuen Organisationsform der numeri auf, bis auch hier keinerlei Bezug zu den alten Legionen mehr vorhanden war.

Demnach wurden die wenigen verbliebenen Truppen, also jene die noch als legio bezeichnet wurden, nicht etwa aufgelöst oder generell in Schlachten aufgerieben - obgleich auch dies in einigen Fällen durchaus möglich ist - vielmehr verschwand der Begriff legio in dem Maße, wie die so bezeichneten Truppen keinen taktischen Unterschied oder Vorteil mehr gegenüber anderen Regimentern hatten. Diese Entwicklung müsste, jedenfalls nach Sichtung papyrologischer und epigraphischer Hinweise und Belege, bereits wesentlich früher im 5. Jahrhundert eingesetzt haben, doch ist es erstaunlich, dass es noch im 6. Jahrhundert den Soldaten verschiedener Einheiten im Osten des Reiches ein Anliegen war, den Begriff legio im Zusammenhang mit dem Namen des eigenen Regiments hervorzuheben. Der allgemein übliche Begriff aller römischen Einheiten war nun der numerus, was auf Lateinisch "Nummer" heißt, dies im Sinne von "Regiment". Doch erscheint auch gelegentlich der Begriff bandon (von Banner, oder Fahne), obgleich diese Bezeichnung im technischen Sinne im 6. Jahrhundert eher auf die Kavallerie bezogen wurde.

Doch bis unsere Legionen gänzlich von der byzantinischen Armee vereinnahmt wurden, kämpften diese weiter und mussten daher zwangsläufig immer wieder in den Quellen verschiedener frühbyzantischer Autoren auftauchen. Quittungen, Soldzahlungen und Bürgschaften sind uns durch ägyptische Papyri aus dem 6. Jahrhundert reichlich überliefert und bezeugen daher die Existenz der Legionen bis in diese Epoche römischer Geschichte. Erzählungen verschiedener Offiziere und ihrer Karrieren, Papstbriefe und Anweisungen in Italien, aber auch die Erwähnung verschiedener Offiziere auf Mosaikböden bis hin zum Martyrium einiger Regimenter im Kampf gegen die expansiven islamischen Truppen der arabischen Halbinsel geben Aufschluss über ihre Vita bis ins 7. Jahrhundert.

Dieses Buch schließt vorerst meine Arbeit zu dem oströmischen Militärwesen der ausgehenden Spätantike und dem Eintritt ins frühe Mittelalter ab. Letzteres möchte ich mit der Zuweisung fester Garnisonsorte an die Feldarmeen ansetzten, aber auch mit der deutlich veränderten Verteidigungsstrategie, aus all dem schließlich die byzantinischen Themengebiete entstehen sollten. An der Stelle weise ich auf meine bisherigen Bücher hin, die sich an eine interessierte Fachleserschaft richten, sowie umfangreiche Quellen und Quelltexte anbieten.

Ferner wünsche ich allen Lesern viel Vergnügen beim Eintauchen in diese doch häufig unterschätze Epoche römischer Geschichte und bei der Betrachtung all der hier gezeigten kunstvollen Darstellungen, Verzierungen sowie der phantastischen Mosaike oder Elfenbeinschnitzereien, die mir auf meinen Reisen begegneten. Kunstobjekte dieser Art vermitteln einmal mehr den Eindruck des römischen Soldaten, der zu diesem Zeitpunkt häufig Griechisch sprach, dessen Militär- und Befehlssprache innerhalb seines Regiments aber noch Lateinisch war. Somit ist jener Soldat ein Spiegel dieser Epoche. Er ist fest verankert in der römischen Welt und Zeuge einer sich verändernden Zeit, eine Ära, die noch einmal beweisen konnte, dass das Reich der Römer mit dem Wegfall des Westens nicht unterging, sondern im Rahmen eines Transformationsprozesses noch einmal an den Glanz vorheriger Epochen anzuknüpfen vermochte.

Das Reich der Römer (Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων) existierte bis zu seinem Untergang im 15. Jahrhundert fort. Die lange, aber letztendlich erfolglose Verteidigung wurde von Kaiser Konstantinos XI. Palaiologos persönlich auf den Mauern organisiert. Das Reich selbst, mittlerweile auf die Größe eines Stadtstaats reduziert, konnte zur Verteidigung noch immerhin 7.000 Soldaten und Söldner aufbieten. Der Zeitzeuge und Historiker Michael Critobulus beschreibt die letzten Augenblicke des Kaisers vor dem Durchbruch der osmanischen Truppen. Nach seinen Angaben stand der Kaiser bis zum Schluss kämpfend mit den verblieben Soldaten an den Toren. Es war der 29. Mai 1453.

Marcel Frederik Schwarze

Inhalt.

Das Römerreich im Umbruch

Der Untergang des Westens.

Goten in Rom - Theoderic, magister militum und patricius.

Restauratio imperii - die Rückeroberung des Westens.

Das Ende eines Traum.

Religion und Gesellschaft im Römerreich

Die Gesellschaft.

Terminologie.

Sprachen.

Latein.

Griechisch.

Religion.

Gott, hilf den Römern.

Vaterland, Kaisertum & Senat.

Kaisertum und Senat.

Constantinopolis.

Die Mauern.

Die Organisation des Römerheeres

Limitanei – das Grenzheer.

Das palatinische Feldheer.

Die regionalen Feldarmeen.

Heeresstärke

Excubitores.

Die Rangordnung.

Tribunen im 7. Jahrhundert.

Der dux – Befehlshaber der Grenzabschnitte.

Der magister militum - Befehlshaber der mobilen Feldarmeen.

Der

exarchus

(ἔξαρχος).

Das Marschlager.

Das Lager in der Epitedeuma des Urbicius.

Das Lager im Strategicon des Mauricius.

Die Lager in der De Re Strategica des Syrianus Magister.

Zusammenfassende Einschätzung der Lagerordnung.

Militärische Ausrüstung.

Einleitung.

Fabricae armorum.

Das Schwert.

Die Beinschienen.

Schutzpanzer und Ausrüstung.

Helme.

Schilde.

Der Bogen.

Lanze und Speer.

Wurfpfeile.

Die Streitaxt.

Die Armbrust.

Verpflegung und Sold.

Stipendium.

Donativum.

Beute.

Lebensmittel.

Sklaven.

Annona.

Annona militaris am Beispiel der Provinz Afrika.

Capitum.

Der ernannte & besoldete Rang.

Die Fahnen – Drachen und Banner.

Bildliche Darstellungen.

Signum - σημεῖον.

signifer - σημεαφόρος.

optio signiferorum, princeps signifer.

aerarium.

Imago - εἰκονες, ἰμαγινες.

imaginifer - εἰκονοφόροι.

Drachen.

magister draconum.

draconarius.

vexillarius - σημειοφόρος, βηζιλάριος.

Vexilla, labara & vela.

Adler.

Banner & labarum.

bandifer – βανδοφόρον

Flammula.

flammularius.

Römisch-byzantinische Themengebiete – Eine Armee im Wandel

Anfänge der römisch-byzantinischen Themengebiete – Beginn einer neuen Ära.

Winterquartiere.

Die große Verburgung

Castrum, Castellum und die Stadt.

Das Strategicon des Mauricius – Militärhandbuch eines Kaisers

Das Militärhandbuch eines Kaisers.

Datierung & Autor.

Die Schlachtordnung.

Strategicon Buch 1 – Kapitel 3 Über die verschiedenen Bezeichnungen der Kommandanten und Soldaten.

Strategicon Buch 1 – Kapitel 4 - Wie die Aufteilung des Heeres und seiner Kommandanten erfolgen muss.

Befehlssprache.

Ostrom und seine Legionen im 6. Jahrhundert

Der römische Soldat der Spätantike.

Neue Legionen für eine neue Epoche.

Der Numerus.

Organisation und Stärke der neuen

numeri

.

Legionäre ohne Legion – eine Inschrift aus Perge

Ränge & Funktionen der Soldaten von Perge.

Daci.

Marteneses.

Matiarii.

IIII Parthica.

Quinta Macedonica.

Scythae.

Secunda Flavia Constantia Thebaeorum.

Tertia Diocletiana.

Fortissimi Transtigritani.

II Valentiniana.

Milites Miliarenses.

Prima Maximiana.

Lanciarii.

Tertia Italica.

Germaniciani.

Secundani

Felices Theodosiani.

Balistarii Theodosiaci

Balistarii seniores.

Hintergründe & Wissenswertes

Procopius von Caesarea - Zeitzeuge und Autor.

Pragmatische Sanktionen.

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus - Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ἰουστινιανός

Corpus Iuris Civilis.

De Administrando Imperio.

Flavius Heraclius - Φλάβιος Ἡράκλειος

Flavius Mauricius Tiberius Augustus - Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αὔγουστος.

Notitia dignitatum.

Sach- und Namenregister.

Bildnachweis

Münzen.

Karten.

Tabellen und Listen.

DAS RÖMERREICH IM UMBRUCH

Der Untergang des Westens.

Julius Nepos wurde Anfang 474 vom oströmischen Kaiser Leo I. zum weströmischen Kaiser ernannt. Nepos selbst war mit der Nichte des oströmischen Kaisers Leo verheiratet, war auch gleichzeitig ein Neffe des souveränen Gouverneurs von Dalmatien, Marcellinus, daher sein Agnomen Nepos, was Neffe bedeutet. Kaiser Leo im Osten hielt den westlichen Kaiser Glycerius für einen Usurpator und hatte offenbar recht früh die Intention diesen ersetzen zu wollen. Staatsrechtlich, also de jure, konnte man diese Überlegung wohl nicht beanstanden, denn Glycerius war noch vom burgundischen magister militum Gundobad in der westlichen Hauptstadt Ravenna auf den Thron gehoben worden. Damit war schon Kaiser Leo seinerzeit nach römischem Recht der einzig legitime Kaiser und hatte somit das Recht, die Herrschaft im Westen neu zu ordnen. Julius Nepos folgte seinem in Sizilien ermordeten Onkel Marcellinus als Gouverneur der Provinz Dalmatien, was zu diesem Zeitpunkt eine Provinz des Westreichs war, praktisch aber seit der Herrschaft von Marcellinus eine autonome Region darstellte. Im Juni 474 traf Nepos endlich in Ravenna ein, zwang Glycerius zum Abdanken und sicherte sich somit den Thron. Doch verschonte Nepos Glycerius' Leben und ernannte ihn zum Bischof von Salona. Doch sollte seine Herrschaft über das gesamte westliche Reich nur von kurzer Dauer sein, was zu diesem Zeitpunkt nach dem Barbarensturm im Grunde nur noch aus Italien, der Provinz Dalmatien sowie Enklaven im Süden Galliens bestand.

Die Herrschaft des nun legitimen Kaisers in Italien endete 475, in dem Moment als er von seinem obersten Heermeister, dem magister militum Orestes, abgesetzt wurde, der im August 475 die Kontrolle über die Regierung von Ravenna übernahm und Nepos zwang, mit dem Schiff nach Dalmatien auszuweichen. Noch im selben Jahr erfolgte dann die famose Inauguration des jungen Sohnes von Orestes als neuer Kaiser des Weströmischen Reiches, es war Romulus Augustus, der fälschlicherweise immer wieder als Augustulus, als Kaiserlein, bezeichnet wird, was aber nur ein Spottname war. Nach vorsichtigen Schätzungen, die man nur indirekt den Quellen ableiten kann, muss dieser ungefähr 15 Jahre alt gewesen sein. Für die italienische Oberschicht wird Orestes ein Emporkömmling gewesen sein, weshalb er sich nicht selbst, sondern seinen Sohn als Marionettenkaiser einsetzte, er aber für diesen sowie in seinem eigenen Namen regierte. Problematisch war die Herrschaft schon von Anfang an, da Romulus vom Kaiser in Konstantinopel nicht anerkannt wurde, der nach wie vor Nepos für den einzig legitimen Kaiser hielt. Romulus' kurze Herrschaft, die allerdings als Fanal in die Geschichte eingehen sollte, endete am 4. September 476, als Odoacer, Oberhaupt der germanischen Foederaten, also der fremden Hilfstruppen im Dienste Roms, in Italien einmarschierte, Ravenna eroberte und Orestes tötete. Romulus Augustus wurde schon kurz später abgesetzt, sein Leben jedoch verschont. Odoacer schickte den Abgesetzten ins Exil oder den Ruhestand nach Kampanien, wo sich die Spuren des Jungen völlig verlieren, weshalb das weitere Schicksal unbekannt bleibt. Obwohl sein Nachfolger abgesetzt worden war, kehrte Nepos nie wieder nach Italien zurück. Er regierte weiterhin aus Dalmatien als Kaiser des Westens, und genoss noch immer Anerkennung und Unterstützung aus Konstantinopel. Odoacer versuchte Einfluss auf den römischen Senat zu gewinnen um die eingefrorenen Beziehungen nach Konstantinopel zu erneuern. Sein Angebot war die Unterwerfung unter den Kaiser im Osten, dies im Austausch für die Verleihung des Patriziertitels, was de facto die Einsetzung als Herrscher im Westen bedeutet hätte. Doch war die Antwort aus dem Osten eine gänzlich andere. Offenbar durfte er weiterhin im Westen regieren, was auch daran lag, dass Ostrom keine Truppen entbehren konnte um in Italien einzumarschieren, doch stand Odoacer fortan nominell unter dem anerkannten Nepos. Nepos behielt also den Anspruch auf den kaiserlichen Titel, übte aber außerhalb Dalmatiens keine wirkliche Macht aus.

Solidus des Julius Nepos, Arles (474–475 n. Chr.) RIC X, S. 442 Nr. 3501

Tremissis des Romulus Augustulus (475-476 n. Chr.)

Es sollte ungefähr vier Jahre dauern, bis im Jahr 479 eine politische Lösung von Nepos gegen Odoacer gesucht wurde, dies in der Hoffnung, die Kontrolle über Italien wieder zu erlangen. Der Erfolg blieb indessen aus. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Im Jahr 480 wurde der von den römischen Bürgern in Italien kaum wahrgenommene, aber doch legitime Kaiser von einem seiner eigenen Soldaten ermordet, was ganz sicher ein Auftragsmord war, doch Beweise fehlen für diese Behauptung. Berichten zufolge wurde er in seiner Villa in der Nähe von Salona erstochen. Neben dem ehemaligen Kaiser Glycerius, der nach wie vor Bischof war, kam auch Odoacer in den Verdacht den Mord befohlen zu haben. Doch steht auch der Frontkommandeur Ovida im Verdacht, seinen Kaiser umgebracht zu haben, denn nach dem Tod des Nepos regierte der ehemalige comes oder dux stellvertretend für den nun vakanten Herrscher.

Die venezianische Tetrarchengruppe besteht aus zwei zusammengehörenden, unterlebensgroßen Skulpturen aus Porphyr, die in eine Ecke der Außenfassade des Markusdoms an der Porta della Carta in Venedig eingebaut sind. Sie entstand um das Jahr 300 herum in Ägypten oder Kleinasien. Dargestellt sind die Tetrarchen, vier römische Kaiser, die damals das Römische Reich gemeinsam regierten. Ihr gleichartiges Aussehen und ihre innige Umarmung sollten die Eintracht und Solidarität unter ihnen symbolisieren. Foto© aus der Sammlung des Autors.

Somit hätte auch er ein Motiv gehabt, das eines persönlichen Machtzuwachses. Doch wollte Odoacer nicht erneut einen zweiten Herrscher akzeptieren und marschierte kurzerhand in Dalmatien ein, besiegte Ovidas Truppen am 9. Dezember und fügte die Provinz seinem eigenen Königreich zu. Nach dem Tod von Nepos schaffte Zeno formell die Teilung des Reiches ab und beendete den letzten ernsthaften Rechtsanspruch eines separaten westlichen Römischen Reiches, eine Teilung die es ohnehin nominell nie gab.

Politische Situation der Jahre um 475. Dargestellt wird das Gebiet des Odoacer, der de facto als unabhängiger König regierte, nominell aber dem Kaiser in Dalmatien unterstand. ©Karte des Autors.

Solidus des Zenon, Konstantinopel. Der Kaiser zeigt sich mit Helm und Rüstung, Schild und Speer haltend. RIC 0910 (474–475 n. Chr.)

Medaillon aus Senigallia mit dem Bildnis Theoderichs. Palazzo Massimo, Rom

Goten in Rom – Theoderic, magister militum und patricius.

Ende 488 wurde der Ostgotische König Theoderic vom oströmischen Kaiser Zenon als Oberbefehlshaber (magister militum) des Reiches bestätigt, zum patricius ernannt und anschließend mit einem Feldzug gegen Odoacer in Italien beauftragt. Ob Theoderic aus eigenem Entschluss oder auf Druck des Kaisers nach Italien zog, ist in der Forschung nach wie vor umstritten. Theoderic wurde formal nur als Stellvertreter in den Westen gesandt, konnte aber konkret ein eigenes Reich gewinnen, denn Odoacer galt nach wie vor als illegitimer Emporkömmling und Störer. Wichtiger war allerdings die Gotenfrage zu klären, denn diese siedelten seit Jahrzehnten auf dem Gebiet des östlichen Reichs und meldeten immer wieder Ansprüche auf eine endgültige Landverteilung an. Es ist hingegen erwähnenswert, dass die meisten dieser Goten die Gebiete jenseits des Reiches gar nicht mehr kannten und seit ihrer Geburt innerhalb seiner Grenzen aufwuchsen, dennoch galten sie zu allen Zeiten als Störfaktor nahe der Hauptstadt Konstantinopels. Theoderic zog also im Jahre 489 mit ca. 20.000 Kriegern und deren Familien nach Italien. So kamen zu den etwa 20.000 überwiegend gotischen Foederaten, also im Auftrag des Reichs agierende Soldaten, noch ca. 80.000 weitere Personen hinzu, sodass von einem Gesamttross von etwa 100.000 Menschen ausgegangen werden kann.

Nach zunächst wechselhaftem Kriegsverlauf konnte Theoderic im Sommer 490 zunächst bei Verona und anschließend nochmals am Fluss Adda zwei entscheidende Siege erringen und kontrollierte 491, als Zenon starb, den Großteil Italiens. Er belagerte anschließend zwei Jahre lang das als uneinnehmbar geltende Ravenna, konnte die Residenzstadt aber auch nach der Rabenschlacht 493 nicht erobern und stimmte daher einer Verständigung mit Odoacer zu. Nur wenige Tage später ließ er seinen Kontrahenten und dessen Familie vermutlich aus machtpolitischen Gründen bei einem formellen Festmahl samt seinen Söhnen und im Saal anwesender Gefolgschaft töten. Dabei soll Theoderic Odoacer eigenhändig erschlagen haben. Der Gotenkönig nahm in der Folge der Ermordung Odoacers eine Stellung ein, die ihn in Italien faktisch unabhängig machte. Lange Zeit bemühte er sich dennoch um die Anerkennung seiner Herrschaft durch Konstantinopel, die er trotz vorherigem offiziellen Auftrag des Römerreiches immer wieder einfordern musste. 498 erhielt er endlich die Bestätigung von Kaiser Anastasius. Theoderic war fortan Anführer seiner gotischen Krieger und zugleich auch das Haupt der weströmischen Regierung. Er galt den Römern als vom Kaiser eingesetzter Verwalter Italiens, während er zugleich rex, also König der Ostgoten blieb. Seine offizielle Selbstbezeichnung war Flavius Theodericus rex. Der ihm von Zenon verliehene Rang eines patricius markierte in Verbindung mit der Position als magister militum in Westrom, wohlgemerkt nicht im Osten, seine Herrschaft im Westen.

Säule aus dem 6. Jh., die nach dem 4. Kreuzzug im Jahr 1204 aus Konstantinopel nach Venedig verbracht wurde, wo sie auch heute noch neben dem Markusdom bewundert werden kann. Foto ©aus der Sammlung des Autors.

Nominell standen die von Theoderic geführten gotischen Krieger aus kaiserlicher Sicht als foederati in römischen Diensten. Zugleich übersandte Anastasius Theoderic die ornamenta palatii, also die Insignien des westlichen Kaisertums, die Odoacer 476 nach Konstantinopel geschickt hatte. Möglicherweise war dies eine Aufforderung an den Goten, einen neuen Augustus für Italien zu erheben. Die Beziehungen mit dem Ostreich waren von wechselndem Charakter. Mal friedlich, mal eingefroren, sogar mehrfach kriegerisch als es um Gebietsstreitigkeiten auf dem Balkan ging. Insgesamt galt dieses Model jedoch als zukunftsweisend, solange die neuen germanischen Herrscher in Spanien (Westgoten), Nordafrika (Vandalen) sowie in Italien (Ostgoten) sich formell dem Kaiser unterordneten. Doch der Tod des großen Gotenkönigs leitete das Ende der ostgotischen Herrschaft über Italien ein, da es bald zu Thronstreitigkeiten kam und am Ende Thronprätendenten die Königswürde erlangten, die nicht von Konstantinopel erwünscht waren, oder dem Reich klar feindlich gegenüberstanden. Brachen schon bald offene Kämpfe aus, so sollte die große Rückeroberung hingegen auf einem anderen Kriegsschauplatz ihren Anfang nehmen.

Politische Situation der Jahre um 526 n. Chr. Reichsgebiet und poströmische Staaten © Karte des Autors.

Restauratio imperii – die Rückeroberung des Westens.

Der Begriff der restauratio imperii beschreibt die Idee der Wiederherstellung alter Rechte beziehungsweise Besitzungen des römischen Imperiums. Dabei ist es nach meiner immer wieder auch begründeten Überzeugung ausgeschlossen, dass dieser Vorgang einer festen Planung unterlag. Der Krieg gegen die Vandalen richtete sich zunächst nicht gegen diese selbst, sondern war Ausdruck des politischen Willens Justinians, der in seiner Wahrnehmung, aber auch nach römischem Recht Herr der römischen Weltordnung war und den vom Usurpator Gelimer abgesetzten rechtmäßigen König Hilderic wieder installieren wollte. Dass allerdings hier schon recht früh andere Absichten zutage traten, vor allem nach der Hinrichtung des Hilderic, ist auch von meiner Seite unbestritten. Nach der raschen Einnahme Karthagos begannen sicherlich auch die Vorbereitungen einer Intervention in den innergotischen Konflikt um die Krone Italiens.

Die Expedition des Belisarius im Jahr 530 nach Nordafrika bestand im Kern aus 10.000 Infanteriesoldaten und 5.000 Reitern, die sich aus regulären Soldaten und zum Teil aus Foederaten zusammensetzte, sicherlich werden auch Grenztruppen aus Ägypten dabei gewesen sein. Dabei unterstanden insbesondere die foederati dem magister militum per Armeniam, sowie dem Solomon, der seinerseits dem Oberbefehlshaber Belisarius als domesticus, also eine Form von Leibwache und Adjutant, diente. Von all den Kommandeuren die an dieser Operation beteiligt waren, stammte Solomon aus der Nähe der Frontstadt Dara an der Grenze zum persischen Reich der Sasaniden - und Aigan war massagetischer Hunne. Dann schreibt der Zeitzeuge dieses Feldzuges, Procopius, der Rest hätte aus den Ortschaften Thrakiens gestammt. Dies nehmen wir nicht nur für die Anführer an, sondern auch für einen Teil ihrer Soldaten. Daneben gab es noch die 400 Heruler, sowie 600 barbarische Hilfstruppen aus dem Stamm der Massageten, letztere allesamt ἱπποτοξόται – also berittene Bogenschützen. Es fehlen noch die 30.000 Ruderer, sowie 2.000 αὐτερέται (auteretai). Letztere bildeten eine Spezialeinheit von Marinesoldaten, die sicherlich auch bei Bedarf Operationen an Land durchführen konnten. Ob die oben angesprochenen Heruler und Hunnen zu den 5.000 Reitern gezählt werden können, halte ich für fraglich und möchte dies ausschließen. Die Tafeln von Perge, aber auch verschiedene Papyri aus Ägypten die allesamt aus unserer Epoche stammen, berichten uns mehrfach über Regimenter, die durchaus noch über 800 bis 1.400 Soldaten verfügen konnten. Es erscheint daher nicht ganz abwegig, dass verschiedene Regimenter vor der Überfahrt noch einmal deutlich auf den Nennwert aufgestockt wurden. Vielleicht hat Procopius aber auch nicht mehr alle Namen aufschreiben wollen, sodass auch hier die Regimenter deutlich kleiner und wesentlich zahlreicher vorhanden waren. Gänzliche Sicherheit werden wir hier wohl nie erhalten. Vor den ersten Kampfhandlungen nach der Landungsoperation lässt Belisarius seine Gemahlin sowie die Befestigung im Schutz der Infanterie zurück und zog mit den Reitern ins Feld. Dabei wurden die foederati unter ihren Anführern vorausgeschickt, gefolgt von Belisarius und seinem persönlichen Gefolge, den Bucellariern. Diese unterteilte man zwischen Doryphoren und Hypaspisten, sowie dem Rest der berittenen Truppen. Auch diese Angaben bestätigen noch einmal, dass die Foederaten ausschließlich der Reiterei angehörten und den Einsatz bei Ad Decimum im Alleingang durchführten, denn als Belisarius an dem Ort eintraf, war die Schlacht für die Römer bereits gewonnen. Auch die folgenden Gefechte gegen die Vandalen wurden im Grunde vollständig von der Kavallerie getragen. In dieser Phase des Krieges kam dem Fußvolk erneut keinerlei prägende Rolle zu.

Im Jahr 535 beginnt die Invasion auf das italienische Reich der Goten. Zunächst beginnen die Kampfhandlungen auf Sizilien. Für diese Kampagne unterstellte man Belisarius erneut eine Flotte, sowie 4.000 comitatenses und foederati, ferner 3.000 Isaurier. 200 Hunnen und 300 Maurusier dienten dem Reich bei dieser Landung als socii. Wir treffen hier also auf sieben Verbände von regulären römischen καταλόγοι (katalogoi), vier davon gehörten der Infanterie an, drei der Kavallerie. Hier gehören lediglich noch drei Detachements den Foederaten an, die wir hier erneut mit einer Gesamtstärke von 1.200 bis 1.500 Reitern berechnen können, was die Angaben des Procopius bestätigen würden. Im Sommer des Jahres 537 segelte der magister militum Ioannes mit weiteren Kommandeuren aus der Hauptstadt Konstantinopel ab, um Belisarius in Italien zu verstärken. Teile dieser Verstärkungen bestanden aus 3.000 Isauriern und den Anführern Paulus und Conon sowie 800 thrakischen Reitern unter dem Kommandanten Ioannes. Daneben finden sich aber noch weitere Kavallerieverbände unter Alexander und Marcentius die 1.000 Mann betragen haben. Justinian ordnete 554 die Eingliederung Italiens unter einem Prätorianerpräfekten in das oströmische Reich an, doch sollte es noch ein weiteres Jahr dauern bis die letzten ostgotischen Einheiten bei Salerno kapitulierten. Die letzten gotischen Festungen ergaben sich erst 562, 27 Jahre nach Beginn der ersten Kampfhandlungen in Italien. Allen Quellen zufolge war es dieser unglaublich harte und brutale Krieg, in dessen Folge allein die Stadt Rom mehrfach den Besitzer wechselte und die Infrastruktur Italiens nachhaltig zerstörte.

Errichtung der römischen Verteidigungslinie in Norditalien um 560 n. Chr. gegen Ende des bewaffneten Konflikts gegen die Ostgoten. Rot unterstrichen sind die Verteidigungszentren der einzelnen Abschnitte und gleichzeitige Hauptquartiere der einzelnen duces. Ravenna hingegen war und blieb Sitz des Gesamtitalischen Oberkommandos der Halbinsel. ©Karte des Autors.

Doch blieb es nicht bei der Rückeroberung des vandalischen Reiches sowie des gotischen Italien. Nach den Völkerbewegungen des vorherigen Jahrhunderts konnten sich um 473 die Westgoten in Spanien als neue Macht behaupten. Mit dem Zusammenbruch des vandalischen Reiches, nutzte der westgotische König in Spanien, dies war zu dem Zeitpunkt Theudis, die Gelegenheit um Ceuta (Septem) 533 gegenüber von Gibraltar zu erobern, ganz sicher um den Oströmern zuvorzukommen oder um eine Autonomie dieses Gebietes zu verhindern.

Doch wurde diese Zitadelle im folgenden Jahr von einer von Belisarius entsandten Expedition besetzt, der große General selbst war dabei wohl nicht anwesend. Damit wurde das von den Westgoten besetzte Ceuta schon im Jahre 540 Teil der Provinz Mauretanien und unterstand fortan den Römern. Der Ort sollte später eine wichtige Basis für die Erkundung Spaniens in den Jahren vor der Invasion der Halbinsel Justinians im Jahr 552 werden. Den Anlass dafür gab eine Thronstreitigkeit innerhalb der gotischen Oberschicht. Der genaue Ablauf ist nach wie vor umstritten, die Angaben in verschiedenen Quellen widersprüchlich. Wir können aus heutiger Sicht noch nicht einmal den Befehlshaber der römischen Streitmacht eindeutig identifizieren. Sollten die Angaben des Jordanes korrekt sein, könnte es sich hierbei um den Patrizier Liberius gehandelt haben. Nachfolger des Theudis war Agila, und eben gegen diesen rebellierte Athanagild, der sich als Gegenkönig ausrufen ließ. Doch zeichnen die Angaben des Historikers Procopius ein anderes Bild.

Deckenmosaik des Baptisterium der Arianer, Ravenna. Erbaut gegen Ende des 5. Jh., als Theoderic der Große in seiner Herrschaft bestärkt und der Arianismus offizielle Hofreligion wurde. Foto ©aus der Sammlung des Autors.

Liberius sei schon längst in Konstantinopel zur Zeit der Invasion gewesen und konnte daher nicht an der Expedition teilnehmen. Doch wer es auch immer war, der die römische Armee anführte, so berichtet zumindest der Gelehrte Isidor von Sevilla vom Hilferuf des Usurpators Athanagild an Kaiser Justinian im Herbst 551 oder im Winter 552. Die Vorbereitung für die Invasion fand wahrscheinlich im Jahr 552 statt, denn bereits im Juni oder Juli landeten römische Truppen wahrscheinlich an der Mündung des Guadalete oder vielleicht nahe Málaga und schlossen sich Athanagild an, um Agila zu besiegen, als dieser im August oder September 552 von Mérida Richtung Sevilla marschierte. Der Krieg zog sich immerhin zwei Jahre hin. War Liberius tatsächlich der Oberbefehlshaber, so kehrte er im Mai 553 nach Konstantinopel zurück. Offenbar konnten nennenswerte Verstärkungen für die neue römischbyzantinische Provinz Spania erst ausgesandt werden, als sich der Krieg in Italien dem Ende neigte. Anfang März 555 gingen diese Truppen bei Cartagena vor Anker. Dabei bezeugen die noch heute überlieferten Schriften des Zeitzeugen Leander von Sevilla die feindliche Stimmung der Bevölkerung gegenüber den Oströmern, die diese offenbar als Besatzungtruppen einer fremden Macht empfanden. Ende März 555 wandten sich die Anhänger Agilas aus Furcht vor den jüngsten römischen Erfolgen gegen ihren eigenen König und töteten diesen, woraufhin Athanagild alleiniger König der Goten in Hispania wurde. Doch wandte dieser sich gegen seine einstigen Verbündeten und versuchte sein Königreich auch im Süden zu erneuern, doch scheiterte dieser Versuch. Ostrom schickte eben doch Besatzungstruppen für eine ständige Präsenz auf der iberischen Halbinsel, die Thronstreitigkeiten boten vermutlich nur den Vorwand für den Einmarsch. Dabei fokussierte sich das römische Gebiet und damit die Provinz Spania nach jüngsten Erkenntnissen nur auf die Küstenregion und einige Enklaven im Inland. Zwischen dem Gotengebiet und Spania blieb eine Kette von kleineren und größeren Städten zurück, einmal der einen oder der anderen Seite zugeneigt waren. Ostrom hatte vermutlich nur wenige Besatzungstruppen in Spania, diese waren aber als Soldaten des Reiches hervorragend ausgerüstet, versorgt und diszipliniert. Ostrom hatte vermutlich nur wenige Besatzungstruppen in Spania, diese waren aber als Soldaten des Reiches hervorragend ausgerüstet und diszipliniert, was den gotischen Vorteil der nummerischen Überlegenheit ganz sicher hat ausgleichen können. Da somit keine Seite über die notwendigen Truppen verfügte um den Gegner endgültig zu überflügeln, war dies die Stunde der Diplomaten und Emissäre. Dies sicherte dem Reich für immerhin weitere 70 Jahre das Überleben ihrer Provinz, bevor die letzte Enklave von den Goten doch noch erobert werden konnte.

Leo I. 457–474

Leo II. 474

Zenon 474–491

Anastasios I. 491–518

Justin I. 518–527

Justinian I. 527–565

Justin II. 565–578

Tiberius II. 578–582

Mauricius 582–602

Phocas 602–610

Heraclius 610–641

Liste römischer Kaiser im Osten ohne Gegenkaiser

Politische Situation in Spanien wenige Jahre nach der oströmischen Intervention auf diesem Schauplatz um 560 und 570 n. Chr. Das immer wieder umkämpfte Gebiet zwischen den beiden großen Kontrahenten war von wechselseitigen Bündnissen und einem ständigen materiellen wie kulturellen Austausch geprägt. © Karte des Autors.

Das Ziel einer umfassenden restauratio imperii fasste der Kaiser wahrscheinlich nach dem überraschend kurzen und siegreichen Vandalenkrieg, der im Jahre 533 begonnen wurde und in dem der oströmische Feldherr Belisar binnen weniger Monate das Vandalenreich in Nordafrika vernichtend schlagen und dem oströmischen Reich einverleiben konnte. Angesichts dieses Erfolges schien nun wohl auch die Rückeroberung Italiens und weiter Gebiete möglich, hierzu zählte auch die Besetzung sämtlicher Inseln wie Mallorca, Menorca und Malta, aber auch von Sizilien, Korsika und Sardinien.

Procopius von Caesarea - Zeitzeuge und Autor.

Im Gegensatz zum 5. Jahrhundert ist das sechste mit Quellen reich gesegnet. Neben den bereits beschriebenen Gesetzen und Novellen Kaiser Justinians, die eine regelrechte Fundgrube, auch vorheriger Jahrhunderte darstellen, sind die ägyptischen Papyri für die militärgeschichtliche Forschung enorm aufschlussreich bezüglich der Heeresorganisation. Eine weitere Quelle von allerhöchstem Werte haben wir endlich in den Werken des Chronisten und Historikers Procopius. Als Rechtsbeistand und Sekretär (consiliarius bzw. assessor) hat er den großen General Belisarius auf den meisten seiner Feldzüge begleiten dürfen und sich von dieser verantwortlichen Stellung auch militärische Kenntnisse aneignen können. Aus dieser Position heraus wird er Zugang zu der gesamten Feldpost gehabt haben und war allein dadurch schon über sämtliche militärische und diplomatische Vorgänge bestens informiert. Procopius Caesarensis oder auf Deutsch Prokopios von Caesarea müsste um 500 n. Chr. geboren worden sein und lebte bis ins Jahr 562, wobei das Jahr seines Todes ebenfalls nur geschätzt werden kann. Da aber in seinen Werken jeglicher Hinweis auf den Friedensschluss mit den persischen Sasaniden im Jahr 562 fehlt, wird dieses Datum doch zutreffend sein. Er stammte vermutlich aus einer privilegierten Familie aus Caesarea Maritima in Palaestina und genoss offensichtlich eine rhetorische und juristische Ausbildung, vielleicht an der Rechtsschule von Beirut, in Caesarea oder gar in Konstantinopel selbst. Bei all seinen Werken orientierte er sich nicht selten formal und sprachlich an noch ältere Werke antiker Geschichtsschreibung, nicht selten fügt er unterhaltsame Anekdoten in seine profunden Erzählungen. Nach 542 hielt er sich wahrscheinlich vor allem in Konstantinopel auf und verfasste dort seine Werke. Nach den Angaben eines weiteren Autoren, der etwas später lebte, gab es in Konstantinopel einen Stadtpräfekten namens Procopius, der 561 und 562 eine Verschwörung gegen Justinian untersuchte, doch ist bis heute ungewiss, ob es sich hierbei um denselben Procopius handelt.

Procopius verfasste um 550 auf Griechisch eine Kriegsgeschichte der Kriege Kaiser Justinians bis ins Jahr 550. Das Werk wird auch oft als »Historien« oder »Bella« (de bellis) bezeichnet und umfasst acht Bücher. Zwei weitere Werke Prokops heißen »De Aedificiis« (Bauten) und die berühmte sogenannte »Geheimgeschichte« (Historia Arcana bzw. Anekdota). In der offenkundigen Auftragsarbeit der »Bauten«, in der Prokop in sechs Büchern auf das umfassende Bauprogramm des Kaisers in Konstantinopel und den Provinzen eingeht, wird Justinian (aber auch Belisar) in höchsten Tönen gelobt. Doch ändert sich dieser Tonfall in seiner sogenannten »Geheimgeschichte«, die ganz sicher nicht zu Lebzeiten Justinians veröffentlicht, doch zwischen den Jahren 550 und 558 verfasst wurde. Hierbei handelt es sich um eine reine Skandalgeschichte und Schmähschrift. In ihr werden der Kaiser und seine Frau Theodora, aber auch Belisar und seine untreue Frau Antonina schwer und in unflätigster Weise angegriffen. Auch wenn die Schilderungen in der »Anekdota« und das ganz konträre Bild Justinians in den »Bauten« vielleicht ein schiefes Licht auf Prokops Charakter werfen, so sind seine Werke dennoch die wichtigste Quelle für die Regierungszeit Justinians. Procopius verwendete eine kraftvolle Sprache, durchsetzt mit antiken Begriffen. Seine Schreibweise gleicht dem alten attischen Stil, was Zeitgenossen freilich lesen und verstehen konnten, das Lesen aber sicherlich nicht erleichterte, doch war die Zielgruppe ohnehin die gebildete römisch-griechische Oberschicht. Neben Procopius treten die übrigen Historiker jener Jahre wie Agathias, Malalas und Theophylactus Simocatta mit ihren rethorisch stark gefärbten Werken, in den Hintergrund, was diese Bücher aber nicht weniger wichtig macht.

Auszug aus de bellis von Procopius von Caesarea, in der Handschrift Venedig, Biblioteca Marciana, Gr. 398, fol. 98r. © Gemeinfrei

½ Siliqua mit dem Bildnis Justinians I. Prägung vermutlich Konstantinopel um 530 n. Chr. Der Kaiser zeigt sich mit Perlendiadem. Rom V, lot 931

Das Ende eines Traums.

Die Erfolge beachtlicher Geländegewinne im Rahmen der Wiederherstellung des Reichs waren nicht von Dauer. Schon in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts zeigte sich eine völlig überdehnte Front, immense Versorgungswege über Land wie zu Wasser, eine für das gewachsene Reich zu kleine Armee und freilich auch der Rückgang der Wirtschaft im Rahmen der großen Pest. All dies brachte das Reich in ernste Schwierigkeiten. Schon während der Regierungszeit Justins II., er war direkter Nachfolger Justinians I., kam es zu dramatischen Konflikten im Jahr 572 gegen die persischen Sasaniden. Infolge der an dieser Front einsetzenden Niederlage erlitt der Kaiser selbst einen Nervenzusammenbruch. Bereits ab 568 besetzten die Langobarden große Teile von Italien, währenddessen drangen die Slawen seit etwa 580 in den Balkanraum ein und besiedelten weite Teile dieses Gebietes bis zum Ende des 7. Jahrhunderts.

Münze Yazdegerds III. während seines letzten Regierungsjahres.

Mit dem gewaltsamen Tod des Kaisers Mauricius im Jahr 602, der 591 einen vorteilhaften Frieden mit den Sasaniden hatte schließen können und energisch gegen die Slawen vorgegangen war, eskalierte die militärische Krise erneut. Seit 603 erlangten zudem die persischen Truppen unter ihrem Großkönig Chosrau II. zeitweilig die Herrschaft über die meisten östlichen Provinzen. Bis 620 hatten sie Ägypten und Syrien, und somit die reichsten oströmischen Gebiete erobert und standen 626 sogar vor Konstantinopel.

Politische Situation um 600 n. Chr. und Anbeginn einer neuen Phase fortschreitender Rückzüge, Niederlagen und religiöser Umwälzungen.©Karte des Autors

Ostrom schien am Rande des Untergangs zu stehen, da auf dem Balkan auch die Awaren sowie slawische Gruppen auf kaiserliches Gebiet vordrangen und dort siedelten. Kaiser Heraclius konnte im Jahr 610 nach einem jahrelangen und zermürbenden Kampf auch die Wende im Krieg gegen die Perser herbeiführen. In mehreren Feldzügen drang er seit 622 auf persisches Gebiet vor und schlug ein sasanidisches Heer Ende 627 in der Schlacht bei Ninive. Nach dieser gewaltigen Anstrengung waren die Kräfte des Oströmischen Reichs, aber auch die der Perser völlig erschöpft, deren Wirtschaftsleistung beinahe vollständig zum Erliegen kam. Doch sollte der oströmische Triumph nur von kurzer Dauer sein. Wenige Jahre später beginnt die Invasion der durch ihren neuen Glauben angetriebenen Araber, dem die nach wie vor geschwächten Reiche der Sasaniden und Römer nicht mehr viel entgegensetzen konnten.

In der entscheidenden Schlacht am Fluss Jarmuk am 20. August 636 n. Chr. unterlagen die Römer einem Heer des zweiten Kalifen Umar ibn al-Chattab, und der ganze Südosten des Reichs, einschließlich Syrien, Ägypten und Palästina, ging bis 642 vollständig verloren. Bis 698 wurden auch die Provinzen Afrikas mitsamt der wichtigen Stadt Karthago eingenommen, letztere war noch unter Heraclius als neue Hauptstadt in Betracht gezogen worden, nachdem verschiedene Feinde immer wieder bis zu den Mauern Konstantinopels vordringen konnten. Während das Römerreich noch im 9. Jahrhundert erneut zu expansiver Kraft im begrenzten Rahmen zurückfinden konnte, ging das Reich der Sasaniden im Jahr 651 im Kampf gegen die muslimischen Araber und ihren Verbündeten unter.

Damit endete der Traum des imperium sine fine, einem Reich ohne Grenzen, welches seinen Einfluss auch auf den alten weströmischen Teil geltend machen konnte.

Römische Stadt vor dem Stadtzentrum in Alcudia, Mallorca. Der Ort war nachweislich auch noch im 6. Jh. und 7. Jh., daüber hinaus auch während der muslimischen Okkupation, was allein der Bau der Stadtmauer bezeugt. Foto©aus der Sammlung des Autors.

RELIGION UND GESELLSCHAFT IM RÖMERREICH

Die Gesellschaft.

Byzantinische Griechen oder Byzantiner gelten gelegentlich als mittelalterliche Griechen im allgemeinen - gehörten aber tatsächlich der civitas popularis - also der römischen Volksgemeinschaft als Bürger an. Die Gebiete des östlichen Imperium Romanorum, dem Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων oder auch der Ῥωμαικὴ Αὐτοκρατορία, fokussierten sich grundsätzlich auf die Hauptstadt Konstantinopel, den südlichen Balkanraum, sämtliche griechische Inseln, Kleinasien, Zypern, die großen urbanen Zentren der Levante sowie Nordägypten. Während der gesamten Antike, der Spätantike sowie des Mittelalters bis hin zum Fall der großen Hauptstadt im 15. Jahrhundert, identifizierten sich seine Bewohner und dessen Eliten als Rhōmaîoi (Griechisch: Ῥωμαῖοι, also Römer). Die Geschichtsschreibung benennt diese aber fast ausschließlich als Byzantiner oder byzantinische Griechen - obgleich neue Werke und Ausarbeitungen dieses Bild weitgehend revidieren oder in seiner Tiefe objektiver betrachten. Die Begriffe »Byzanz« sowie »byzantinische Griechen« wurden zum ersten Mal 1557 von Hieronymus Wolf (1516-1580) inventiert - ein Humanist der nach einem Begriff suchte um die Phasen zwischen klassischer lateinischer Antike mit der des griechischen Ostreiches zu unterscheiden. Spätestens aber mit George Finlay waren diese Ausdrücke fester Bestandteil der Gesamtbetrachtung der oströmischen Geschichte der Spätantike und des Mittelalters. Die soziale Struktur der Römer im Osten wurde in erster Linie von einer ländlichen, agrarischen Basis getragen. Bauern lebten innerhalb von drei Siedlungsarten. Zum einen das χωρίον (chorion), einem Landgut, dem αγριδιων (agridion) einem Weiler oder einem kleinen Dorf und endlich dem προαστειον (proasdion), einem größeren Anwesen oder einer kleinen Stadt. Es war dies die Bevölkerungsschicht, aus der sich der Großteil der Soldaten rekrutieren ließ. Dies blieb grundsätzlich unverändert zwischen der spätantiken Phase des Reiches bis hin zum Zusammenbruch der Themenordnung. Bis weit ins 12. Jahrhundert hinein blieben dem Reich bildungsvermittelnde Institutionen erhalten und konnten seiner Bevölkerung, gemessen an anderen Nationen, ein hohes Niveau schulischer Ausbildung in der Primarstufe anbieten. Aufgrund dieser Strukturen blieb die Alphabetisierungsrate über viele Jahrhunderte recht stabil. Einen wichtigen Teil seines Erfolges in dieser Epoche verdankte das Römerreich seinen Kaufleuten, die eine sehr starke Position und eine hohe Reputation im internationalen Handel genossen. Trotz der Herausforderungen durch rivalisierende italienische Kaufleute - insbesondere aus Venedig oder Genua, konnte das Reich prinzipiell seine kaufmännische Leistung bis zu seinem Untergang bewahren. Der Klerus nahm einen sehr gewichtigen und besonderen Platz in der Gesellschaft ein. Durch das Patriarchat Konstantinopels konnte innerhalb der christlichen Welt eine wichtige und geschätzte Instanz neben dem Papst deutlichen Einfluss auf die Provinzen ausüben. Das Griechische war die vorherrschende Sprache unter der Bevölkerung und im Verlaufe des späten sechsten sowie im 7. Jahrhundert ersetzte es auch Latein, letzteres war bis dahin noch immer in der Verwaltung als Amtssprache dominierend – es gibt hingegen reichliche Indizien für die Kontinuität des Lateinischen in der Heeressprache weit über diesen Zeitpunkt hinaus.

Durch den späteren Verlust der westlichen Provinzen wie Spania und Africa, aber auch das Wegbrechen vieler Regionen in Italien veränderte sich der alte multiethnische Charakter des Reiches bezüglich seiner gesprochenen Sprachen. Von nun an sollte Griechisch deutlicher in den Mittelpunkt rücken. Am Ende war es auch die Sprache, welche den alten lateinischen Westen vom Osten des Reiches trennte - obgleich es ja der Osten war, der ohne Zweifel nicht nur Rom symbolisierte und sich als Rechtsnachfolger präsentierte, sondern staatsrechtlich, also de jure, das Römische Reich selbst war. Nachhaltige Schädigung der Beziehungen zwischen Ost und West gab es nicht zuletzt aufgrund der Differenzen zwischen dem katholischen Westen und dem orthodoxen Osten. Diese Entwicklung gipfelte in Rom im Jahre 800 n. Chr. in dem aus byzantinischer Sicht absurden Vorgang der Krönung Karls des Großen (regierte als König der Franken 768-814) zum Kaiser der Römer. Die Meinungsverschiedenheiten mit Byzanz wurden 812 im Vertrag von Aachen formal dadurch beigelegt, dass sich Karl als »Imperator« ohne weiteren Zusatz bezeichnen durfte, ohne weiteren Zusatz der ihn als Kaiser »der Römer« ausgewiesen hätte. Demnach lautete Karls vollständiger Titel »Serenissimus Augustus a deo coronatus magnus, pacificus, imperator romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam dei rex Francorum et Langobardorum«.

Staatsrechtlich und auch nach eigener Wahrnehmung war Konstantinos XI. Palaiologos (Κωνσταντῖνος Δραγάσης Παλαιολόγος) von 1448 bis 1453 der letzte römische Kaiser und starb bei dem Versuch die Hauptstadt Konstantinopel zu verteidigen. Glaubwürdigen Erzählungen nach wurde der Kaiser heroisch kämpfend an den Toren der Hauptstadt gesehen, sein Leichnam jedoch nie gefunden.

Terminologie.

Bis Anfang des 7. Jahrhunderts, als sich das Reich noch über große Gebiete erstreckte, mitsamt seiner vielen Völker, implizierte der Terminus »römisch« die Staatsbürgerschaft und damit die Zugehörigkeit zum Reich - nicht aber eine Form der Abstammung. Verschiedene Ethnien konnten ihre eigenen Ethnonyme oder Toponyme anwenden um die Staatsbürgerschaft von genealogischen Faktoren differenzieren zu können. Der Historiker Procopius bevorzugt es, an einigen Stellen die Byzantiner als hellenisierte Römer zu bezeichnen. Allerdings schrieb er in einer sehr puristischen Weise im 6. nachchristlichen Jahrhundert, was bedeutet, dass man seine Aussage an der Stelle nicht zu sehr überbewerten sollte (Procopius, de bellis 3.21.2). In vielen weiteren Fällen bleibt er beim Terminus Ῥωμαῖοι, ohne Hinzufügung einer weiteren Attribuierung.

Römer (Ῥωμαῖοι; Sing. Ῥωμαῖoς) und Romio (Ρωμιοί; Sing. Ρωμιός) sind die Namen unter denen die Römer bis zum Untergang des Byzantinischen Reiches bekannt waren, darüber hinaus auch während der osmanischen Herrschaft. Der Name bezeichnete in der klassischen Antike lediglich die Bewohner der Stadt Rom. Dadurch, dass aber die Bürgerschaft bereits recht früh an latinische Bundesgenossen vergeben wurde und kurze Zeit später beinahe die gesamte Bevölkerung der italischen Halbinsel umfasste, verlor diese die enge Bindung an die Hauptstadt. Später wurde die Bürgerschaft auch an Bündnispartner in anderen europäischen Regionen vergeben, somit konnte man die Bürgerschaft noch nicht einmal mehr nur auf den latinischen Teil Italiens reduzieren. Dieser Prozess gipfelte 212 n. Chr. in der Constitutio Antoniniana des Kaisers Caracalla (P.Giss. 1 40), der die Staatsbürgerschaft auf alle frei geborenen Männer des Reiches ausweitete. Somit dürfen wir hier zu zweierlei Schlussfolgerungen gelangen. Während im Westen der Begriff »römisch« eine neue Bedeutung im Zusammenhang mit der katholischen Kirche und seinem Bischof von Rom errang, blieb die griechische Form Ῥωμαῖοι (Romaei) mit dem Oströmischen Reich konstitutionell und de jure verbunden.

Sprachen.

Das Römische Reich wurde nach den Punischen Kriegen zu einem Vielvölkerstaat, der den Mittelmeerraum beherrschte. Dabei trafen die Römer auf sehr unterschiedliche Kulturen. In allen eroberten Gebieten wurde jedoch stets ihre Lateinische Sprache zur Amtssprache erhoben. Bevor sich Rom den östlichen Teil des Mittelmeeres und seiner umgebenen Staaten und Königreiche bemächtigte, gab es eine Vielzahl verschiedener Sprachen - wobei aber aufgrund der fortgeschrittenen Hellenisierung Griechisch in jedem Fall in seiner Importanz die wohl wichtigste Sprache war, die auch bei all den Mittelmeervölkern die größte Akzeptanz erfuhr. Die Staaten die sich aus dem großen Reich Alexanders des Großen gründeten waren die griechischen Diadochenstaaten. Daran änderte sich grundsätzlich auch nichts nach der Eroberung des Ostens durch das klassische Reich der Römer. Dies förderte in einem langen Prozess einen Lateinisch-griechischen Bilingualismus. Die alltägliche Durchdringung beider Sprachen im Alltag wird durch zweisprachige Inschriften bezeugt, die nicht selten in demselben Text zwischen Griechisch und Latein hin und her wechseln. Das Epitaphium eines griechisch sprechenden Soldaten wurde häufig auf Griechisch verfasst, wobei sein Rang und die Einheit in der er diente in lateinischer Sprache Ausdruck fanden. Der Grund die verschiedenen Sprachen hier in diesem militärgeschichtlichen Werk zu erörtern und gegenüberzustellen, richtet sich eben nach der im Strategicon des Mauricius erneuten Aufforderung, auf dem Schlachtfeld nur lateinische Befehle auszugeben. Der Grund wird hier deutlich, wenn man sich die Divergenz der verschiedenen gesprochen Sprachen und gelebten Kulturen innerhalb des Römischen Reiches verdeutlicht. Latein sollte allein aus traditioneller Sicht der gemeinsame Nenner und die militärische Klammer des gesamten Reiches bleiben. Unabhängig davon, wo ein Regiment ausgehoben wurde und welche Alltagssprache in dieser Einheit gesprochen wurde, sollte Latein das verbindende Element sein, mit dessen Hilfe die verschiedenen Soldaten auf dem Schlachtfeld kommunizieren konnten. Latein als Sprache der Kirche und Amtssprache wurde ebenfalls als für sehr wichtig erachtet. Im östlichen Reich wurden Gesetze und offizielle Dokumente regelmäßig aus dem Lateinischen ins Griechische übersetzt.

Latein.

Gerade in der Spätantike drangen auch mehrere lateinische Wörter in den Wortschatz des Griechischen, der Verkehrssprache Ostroms, ein. Im östlichen Mittelmeerraum hingegen war Latein zwar die Sprache in Militär und Verwaltung, es konnte das Griechische als lingua franca allerdings niemals verdrängen. Während der Spätantike und der Völkerwanderung verfielen schrittweise der lateinische Grammatikunterricht und damit der Gebrauch der lateinischen Schriftsprache. Als letzter bedeutender lateinischer Poet des Altertums gilt Gorippus (um 550). Auch Gregor der Große predigte um 600 noch in klassischem Latein. In der Folgezeit aber vergrößerte sich im Bereich des einstigen Weströmischen Reiches die Kluft zwischen der Umgangssprache und Hochlatein so erheblich, dass sich schließlich aus den lokalen Dialekten eigene Volkssprachen entwickelten. Im oströmischen Reich, wo man in Verwaltung und Armee noch im 6. Jahrhundert Latein gesprochen hatte, geriet es im frühen 7. Jahrhundert sukzessive außer Gebrauch und wurde endlich durch das Griechische ersetzt – ein Prozess der vermutlich bis zum Beginn des 8. Jahrhunderts als abgeschlossen gewertet werden dürfte. Mit Vulgärlatein wird das gesprochene Latein im Unterschied zum literarischen Latein bezeichnet. Diese Sprachform blieb in unserer Zeit eine Minderheitensprache im Reich, gesprochen hauptsächlich entlang der dalmatinischen Küste und unter den heute rumänischen Völkern. Ab Mitte des 6. Jahrhunderts brachen die administrativen, sozialen und kulturellen Strukturen, die die Wichtigkeit und das Alleinstellungsmerkmal des Lateinischen in anderen Bereichen aufrechterhalten hatten, endgültig zusammen, was das Interesse am Erwerb funktioneller lateinischer Sprachkenntnisse ebenfalls deutlich reduzierte. In der oströmischen Armee wird jedoch eine andere Entwicklung ersichtlich. Durch die Rekrutierung militärischen Personals aus sprachlich verschiedenartigen Regionen, aber auch aus Gründen des tief empfundenen Konservatismus und Tradition, überlebte Latein als Heeressprache bis mindestens 630 n. Chr., vermutlich sogar weit darüber hinaus. Bis etwa 600 gab es in der Stadt Konstantinopel noch zahlreiche Einwohner die mit Latein als Muttersprache aufwuchsen, was klar unter anderem durch Inschriften aus der Hauptstadt und Thrakien sowie der unteren Donau bezeugt wird (SGLIBulg 3). Sicher ist auch, dass es in Italien jener Jahre noch eine gesprochene lebendige Sprache darstellte, nicht zuletzt auch durch eine Reihe von Inschriften bezeugt, die auf Lateinisch sowie Griechisch verfasst wurden (Miletos 623). Das Edikt des Justinian wurde auf Griechisch verfasst, nennt den Kaiser aber mit vollem Titel auf Lateinisch.

Griechisch.

Mit der Etablierung des römischen Kaiserhofs in Konstantinopel zwischen den Jahren 324 und 330 wurde das politische Zentrum des Römischen Reiches in ein Gebiet verlegt, in dem Griechisch die dominierende Sprache war. Abgesehen von dem kaiserlichen Hof, der Verwaltung und dem Militär, war die primär verwendete Sprache in den östlichen römischen Gebieten das Griechische - dies bereits lange vor dem Niedergang des westlichen Reiches. Integrative politische Vorgänge sowie die Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur, erleichterten die weitere Verbreitung und Verankerung der griechischen Sprache im Osten. Schon in der frühchristlichen Ära war Griechisch die gemeinsame Sprache der Kirche, die Sprache der Gelehrten sowie der Künste. Griechisch war lingua franca für den Handel zwischen den Provinzen, aber auch Verkehrssprache mit anderen Nationen. Seit Beginn des 6. Jahrhunderts wurden Änderungen verschiedener Gesetze meist in griechischer Sprache verfasst. Teile des römischen Corpus Iuris Civilis des großen Justinians wurden allmählich ins Griechische übersetzt. Trotz des Fehlens verlässlicher demografischer Zahlen wird geschätzt, dass weniger als ein Drittel der Einwohner des östlichen Römischen Reiches, rund acht Millionen Menschen, Muttersprachler des Griechischen waren. Die Zahl derer, die sich auf Griechisch bzw. Mittelgriechisch verständigen konnten, in dem Fall Griechisch als Zweitsprache beherrschten, lag jedoch wesentlich höher. Die Zentren in denen Menschen Mittelgriechisch als Muttersprache erlernten waren die südliche Balkanhalbinsel, südlich der Jireček-Linie aber auch Kleinasien, letzteres der bevölkerungsreichste Teil des Reiches. Alle Städte des östlichen Römischen Reiches waren zu allen Zeiten stark von der griechischen Sprache beeinflusst. Zwischen 603 und 619 n. Chr. wurden die südlichen und östlichen Teile des Reiches von den persischen Sasaniden besetzt, konnten aber in den Jahren 622 bis 628 wieder zurückerobert werden. Doch schon wenige Jahre später wurden diese Gebiete von den Arabern endgültig besetzt. Im siebten und 8. Jahrhundert wurde Griechisch durch das Arabische als Amtssprache in den eroberten Gebieten ersetzt.

Religion.

Als Konstantin der Große (306-337 n. Chr.) das Reich regierte, waren knapp 10 Prozent der Bevölkerung des Römischen Reiches Christen, die meisten von ihnen gehörten der städtischen Bevölkerung an und lebten zu einem erheblichen Teil im Osten des Reiches. Die Mehrheit der Menschen ehrte noch die alten römischen Götter. Als sich das Christentum zu einem vollständigen philosophischen System entwickelte, dessen Theorie und Apologetik der klassischen Lehre anhing, ändert sich dies rasch. Darüber hinaus war Konstantin der Große als Pontifex Maximus verantwortlich für die Einhaltung des cultus und veneratio der Gottheit, dies in Übereinstimmung mit der römischen alteinhergehenden Praxis – also der Ehrung der alten Götter. Wie heute durch Mosaike oder der Bautätigkeit jener Jahre ersichtlich, war der Umstieg auf die neue Religion ein langsamer Prozess und führte nicht per se zum Bruch mit der Vergangenheit. Eine Entwicklung die über weite Strecken eine gewisse Kontinuität mit der Vergangenheit an den Tag legte. Richtig ist aber auch, dass regionalbedingt Tempel zu Kirchen umgebaut, und damit das künstlerische Erbe des Heidentums an einigen Stellen zerstört wurde. Die innige Verbindung zwischen Kirche und Staat gilt als ein Erbe des römischen cultus. Die Bildung einer Dichotomie zwischen den christlichen Idealen der Bibel und der klassischen griechischen paidera (παιδεία) stand dabei stets im Mittelpunkt. Zum Ende des 4. Jahrhunderts gehörten der neuen Religion nach Schätzungen die Hälfte der römischen Bevölkerung an - und Ende des 5. Jahrhunderts stieg dieser Wert auf ungefähr 90 Prozent. Kaiser Justinian I., dessen Herrschaft die Jahre von 527 bis 565 n. Chr. umfasste, versuchte nicht zuletzt durch Gesetzesinitiativen die Reste des heidnischen Kultes abzuschaffen. Anders als im Westen, hier durch die starke Rolle des Papstes, verband den Kaiser im Osten eine aktive Rolle innerhalb kirchlicher Angelegenheiten. Der oströmische Staat erbte aus römisch-heidnischen Zeiten die administrative und finanzielle Routine der Organisation religiöser Angelegenheiten, und diese Routine konnte endlich auf die christliche Kirche sukzessive erfolgreich ausgeweitet werden. Nach den Einlassungen des Eusebius von Caesarea betrachteten die Oströmer den Kaiser als Vertreter oder Botschafter Christi, der sich besonders für die Ausbreitung des Christentums unter den Heiden sowie für die irdische Repräsentanz der Religion verantwortlich zeigen musste. Die kaiserliche Rolle in den Angelegenheiten der Kirche entwickelte sich jedoch nie zu einem festen, gesetzlich definierten System, in dessen ungeklärtem Verfahren es immer wieder zu Konfrontationen mit dem Patriarchat in Konstantinopel sowie in erhöhtem Maße mit dem Papst in Rom kommen sollte. Unabdingbar waren die östliche christliche Kultur und seine Lehren mit der Einflussphäre des Reiches verbunden.

Gott, Hilf den Römern.