26,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

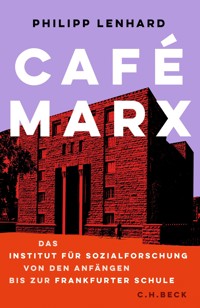

Café Marx: So nannten Freunde wie Feinde das Institut für Sozialforschung flapsig. Und tatsächlich liegen die Anfänge der Kritischen Theorie und der Frankfurter Schule in einer Auseinandersetzung mit dem Marxismus. Philipp Lenhard erzählt auf einer breiten Quellengrundlage die Geschichte der Personen, Netzwerke, Ideen und Orte, die das Institut geprägt haben und ihrerseits von ihm geformt wurden. So wird anschaulich greifbar, warum die Frankfurter Schule wie keine zweite die großen intellektuellen Debatten des 20. Jahrhunderts bestimmt hat. Von Anfang an war das 1924 eröffnete Institut für Sozialforschung etwas Besonderes. Seine Wurzeln liegen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs und auf den Barrikaden der Revolution. Der kommunistische Unternehmersohn Felix Weil ermöglichte die Gründung einer neuartigen Forschungsinstitution, die Arbeiter und Studenten, Politiker und Künstler, Wissenschaftler und Intellektuelle anzog. Besonders war auch, dass das Institut nach 1933 trotz Schließung, Verfolgung und Exil seine Arbeit fortsetzen konnte. In Kalifornien entstanden Schlüsselwerke wie die «Dialektik der Aufklärung». Philipp Lenhard geht der Entstehung der Kritischen Theorie in der amerikanischen Emigration nach und beleuchtet ihre Entwicklung zur Frankfurter Schule in der frühen Bundesrepublik. Das Buch schildert konzis, anschaulich und voller überraschender Erkenntnisse, in welchem historischen Kontext Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin und viele andere zu Schlüsseldenkern des 20. Jahrhunderts wurden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

PHILIPP LENHARD

CAFÉ MARX

Das Institut für Sozialforschung von den Anfängen bis zur Frankfurter Schule

C.H.Beck

Zum Buch

Café Marx: So nannten Freunde wie Feinde das Institut für Sozialforschung flapsig. Und tatsächlich liegen die Anfänge der Kritischen Theorie und der Frankfurter Schule in einer Auseinandersetzung mit dem Marxismus. Philipp Lenhard erzählt auf einer breiten Quellengrundlage die Geschichte der Personen, Netzwerke, Ideen und Orte, die das Institut geprägt haben und ihrerseits von ihm geformt wurden. So wird anschaulich greifbar, warum die Frankfurter Schule wie keine zweite die großen intellektuellen Debatten des 20. Jahrhunderts bestimmt hat.

Von Anfang an war das 1924 eröffnete Institut für Sozialforschung etwas Besonderes. Seine Wurzeln liegen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs und auf den Barrikaden der Revolution. Der kommunistische Unternehmersohn Felix Weil ermöglichte die Gründung einer neuartigen Forschungsinstitution, die Arbeiter und Studenten, Politiker und Künstler, Wissenschaftler und Intellektuelle anzog. Besonders war auch, dass das Institut nach 1933 trotz Schließung, Verfolgung und Exil seine Arbeit fortsetzen konnte. In Kalifornien entstanden Schlüsselwerke wie die «Dialektik der Aufklärung». Philipp Lenhard geht der Entstehung der Kritischen Theorie in der amerikanischen Emigration nach und beleuchtet ihre Entwicklung zur Frankfurter Schule in der frühen Bundesrepublik. Das Buch schildert konzis, anschaulich und voller überraschender Erkenntnisse, in welchem historischen Kontext Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin und viele andere zu Schlüsseldenkern des 20. Jahrhunderts wurden.

Vita

Philipp Lenhard ist DAAD Professor of History and German an der University of California, Berkeley. Zuletzt erschien von ihm «Friedrich Pollock. Die graue Eminenz der Frankfurter Schule» (2019).

Inhalt

Einleitung

I. Ein marxistisches Institut entsteht – 1918–1924

1. Lazarett und Schützengraben

Das Trauma des Ersten Weltkriegs und die Weimarer Linke

2. Auf der Barrikade

Das Scheitern der Revolution und die Erneuerung des Marxismus

3. Zwischen den Institutionen

Die Gründung des Instituts für Sozialforschung

4. Im Bahnhofshotel

Die marxistische Linke im Krisenjahr 1923

II. Das «Café Marx» des Prof. Grünberg – 1924–1930

5. Eine Festung

Das Institut im deutschen Universitätssystem

6. In der Bibliothek

Geschlechterverhältnisse und soziale Hierarchien

7. Hausdurchsuchung

Das Sozialwissenschaftliche Archiv und die Marx-Engels-Verlagsgesellschaft

8. Im Seminarraum

Eine unorthodoxe Lehranstalt für Arbeiter, Studenten und Künstler

III. Unterwegs zur Kritischen Theorie – 1930–1933

9. Im Intérieur

Max Horkheimers engster Kreis

10. Auf der Couch

Das Frankfurter Psychoanalytische Institut

11. Im Kaffeehaus

Das Institut für Sozialforschung im Frankfurter Intellektuellenmilieu

12. Im Büro

Die Angestellten am Vorabend des Dritten Reiches

13. Auf der Flucht

Hitlers Machtübernahme und die Institutsschließung

IV. Ein Asyl für Obdachlose – 1933–1949

14. Am Genfer See

Internationalisierung und die Zeitschrift für Sozialforschung

15. In der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts

Die Pariser Zweigstelle und die Studien zu Autorität und Familie

16. Auf Morningside Heights

Flüchtlingshilfe und das Institute of Social Research

17. Im Konzentrationslager

Die Kritische Theorie und der Holocaust

18. Zwischen Atlantik und Pazifik

Antisemitismusforschung und die «Dialektik der Aufklärung»

V. Die Etablierung der «Frankfurter Schule» – 1949–1973

19. Unter Beobachtung

Die Rückkehr in die Bundesrepublik

20. Zwischen Ruinen

Der Wiederaufbau in Frankfurt 1951

21. Auf der Demonstration

Adorno, Habermas und die radikalen Studenten

VI. Nachleben – 1973–2024

22. (Nach-)Kritische Theorie

Verstreuung und das Erbe der Frankfurter Schule

Dank

Archive

Siglen und Abkürzungen

Schriften

Institutionen und Verbände

Anmerkungen

Einleitung

1. Lazarett und Schützengraben

2. Auf der Barrikade

3. Zwischen den Institutionen

4. Im Bahnhofshotel

5. Eine Festung

6. In der Bibliothek

7. Hausdurchsuchung

8. Im Seminarraum

9. Im Intérieur

10. Auf der Couch

11. Im Kaffeehaus

12. Im Büro

13. Auf der Flucht

14. Am Genfer See

15. In der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts

16. Auf Morningside Heights

17. Im Konzentrationslager

18. Zwischen Atlantik und Pazifik

19. Unter Beobachtung

20. Zwischen Ruinen

21. Auf der Demonstration

22. (Nach-)Kritische Theorie

Bildnachweis

Personenregister

Einleitung

Biographien schreibt man üblicherweise über Tote. Nun ist das Institut für Sozialforschung, dessen Geschichte in diesem Buch erzählt wird, quicklebendig. Erst kürzlich hat der Soziologe Stephan Lessenich die neue Leitung des Instituts übernommen, Dutzende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen über so vielfältige Themen wie den gesellschaftlichen Wandel in der Krankenpflege, Partizipationsrechte in supranationalen Organisationen, die Erfahrungen rumänischer Wanderarbeiter in der Baubranche oder die Bedeutung religiöser Kontingenzbewältigung. Wenn nun anlässlich des hundertsten Jahrestages der Gründung des Instituts dessen Geschichte vergegenwärtigt wird, dann auch deshalb, weil Forscherinnen und Forscher, die in der Tradition der «Frankfurter Schule» die Welt zu verstehen versuchen, auch in Zukunft noch auf den Schultern der Gründergeneration stehen werden.

Die Entwicklung der am Institut entstandenen Kritischen Theorie ist zwar keineswegs abgeschlossen. Als zeitgebundene Gesellschaftskritik, die in die jeweils herrschenden politischen, sozialen und kulturellen Verhältnisse interveniert, ist ihr der Gedanke eines abgeschlossenen Gedankensystems sogar ausgesprochen fremd. Dennoch markiert der Tod Theodor W. Adornos (1969), Friedrich Pollocks (1970), Max Horkheimers (1973) – um nur die wichtigsten Akteure der Nachkriegszeit zu nennen – einen Bruch mit dem, was das Institut geschichtlich und intellektuell einst ausgezeichnet hat. Wer begreifen möchte, was die eigentümliche Kritische Theorie in ihrem Kern ausmacht, sollte sich über ihre historische Genese im Klaren sein. Deshalb konzentriert sich das vorliegende Buch auf den Zeitabschnitt, in dem die Gründergeneration des Instituts gewirkt hat, und kommt erst in einem Ausblick am Ende des Buches auf das Nachleben ihres Wirkens zurück. Dort wird auch beantwortet, inwiefern sich die heutigen Intentionen des Instituts von den ursprünglichen unterscheiden.

Wo und wann jedoch beginnen? Eingeweiht wurde das imposante Institutsgebäude an der Frankfurter Viktoria-Allee, die heute Senckenberganlage heißt, am 22. Juni 1924. Formal wurde das Institut aber bereits anderthalb Jahre zuvor durch die Genehmigung des Hessischen Kultusministeriums gegründet. Die das Institut tragende «Gesellschaft für Sozialforschung» konstituierte sich sogar noch früher, im Oktober 1922. Noch komplizierter wird die Suche nach dem Ursprung, wenn die inhaltliche Arbeit des Instituts betrachtet wird: Das erste Seminar fand nicht in Frankfurt statt, sondern in Thüringen: Die «Erste Marxistische Arbeitswoche», die vom Institutsgründer Felix Weil gemeinsam mit seinen Kollegen Karl Korsch und Richard Sorge organisiert worden war, fand Pfingsten 1923 in einem Bahnhofshotel in Geraberg statt. Die wichtigsten Personen, die gewöhnlich mit der «Frankfurter Schule» assoziiert werden, wie etwa die Philosophen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die Literaturwissenschaftler Leo Löwenthal und Walter Benjamin, der Psychoanalytiker Erich Fromm oder der Sozialphilosoph Herbert Marcuse, nahmen an der Arbeitswoche damals gar nicht teil.

Kurzum: Wenn wir über «das Institut» sprechen, müssen wir uns klarmachen, dass damit ganz Verschiedenes gemeint sein kann. Erstens war es ein konkretes Gebäude an einem spezifischen Ort mit besonderen architektonischen und materialen Eigenschaften. Zweitens war es ein Treffpunkt für Wissenschaftler,[1] Studenten, marxistische Aktivisten, Bibliothekare und Verwaltungsangestellte. Drittens war es eine Forschungseinrichtung, die vertraglich in die jeweilige Wissenschaftslandschaft eingebunden war und organisatorisch von einem Verein und einer Stiftung getragen wurde. Und viertens, last but not least, war es eine sich über die Zeit seines Bestehens permanent verändernde Idee, in deren Dienst sich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellten.

Diese Differenzierung macht bereits deutlich, dass die vorliegende Darstellung, anders als ihre Vorgängerinnen, weder eine Kollektivbiographie ist noch eine reine Ideengeschichte. Sie ist auch nicht auf einzelne Personen zugeschnitten, sondern nimmt tatsächlich «das Institut» in allen vier genannten Bedeutungen in den Blick. Dass dabei auch über einzelne Persönlichkeiten, Werke und Ideen gesprochen wird, versteht sich von selbst. Der methodische Zugriff ist aber ein anderer: Zum einen spürt dieses Buch den physischen und symbolischen Räumen nach, in denen sich das Institut materialisiert hat, zum anderen werden die wechselnden personellen und institutionellen Netzwerke rekonstruiert, die mit diesen Räumen verbunden sind. Auf eine einfache Formel gebracht: Wo eigentlich war «das Institut», und was geschah dort konkret?

Bei dieser raum- und netzwerkgeschichtlichen Erzählung geraten vor allem Konstellationen in den Blick. Wie Sterne kreisen auch Personen, Ideen, Sachen um ein Zentrum, werden bisweilen aus ihrer Umlaufbahn gerissen und in den Sog eines neuen Zentrums katapultiert. Je weiter sich der Blick von den einzelnen Planeten und ihren Fixsternen entfernt, desto sichtbarer werden ganze Sternenbilder, und am Ende bietet sich das gesamte Universum als eine Anordnung von Himmelskörpern dar. Erst in der Zusammenschau lassen sich Konstellationen lesen, und so fügt auch dieses Buch verschiedene Personen, Räume, Prozesse, Gedanken, Handlungen zu Konstellationen zusammen, aus denen sich die Geschichte des Instituts für Sozialforschung ergibt. Indem die einzelnen Elemente als Punkte in Konstellationen erfasst werden, so Walter Benjamin schon 1925 in der erkenntniskritischen Vorrede zu seinem Buch Ursprung des deutschen Trauerspiels, «sind die Phänomene aufgeteilt und gerettet zugleich».[2] Wer auf Konstellationen schaut, der nimmt zugleich einzelne Persönlichkeiten in den Blick, ohne sie zu verabsolutieren.

Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den bislang in der Forschung wenig beachteten Randfiguren zuteil, unter anderem auch den am Institut arbeitenden Frauen. Das vorliegende Buch erhebt nicht den Anspruch, alle Personen, wissenschaftlichen Werke und historischen Anekdoten rund um die Geschichte des Instituts für Sozialforschung zu berücksichtigen. Es tritt vielmehr neben andere Darstellungen dieser Geschichte, nicht zuletzt die Standardwerke von Martin Jay, Rolf Wiggershaus oder Helmut Dubiel, denen der Autor viel verdankt. Doch die Akzentsetzung ist erkennbar eine andere: Zwar ist es spätestens seit 1930 unbestreitbar der enge Kreis um den Institutsdirektor Max Horkheimer gewesen, der die Geschicke des Instituts wesentlich lenkte; zugleich aber waren die vielen Mitarbeiter, Stipendiaten, Kooperationspartner, Verwaltungs- und Hausangestellten keine bloßen Objekte, die von einem autoritär regierenden Direktor gesteuert wurden, sondern sie hatten eigene Ideen und Interessen, denen bisher zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das bedeutet auch, das Institut für Sozialforschung nicht auf die Person Max Horkheimer (oder, nach 1945, Theodor W. Adorno) zu reduzieren, sondern es als einen lebendigen Ort des Austauschs und Konflikts zu begreifen.

Um diesen Raum anschaulich zu machen, wird jedem Kapitel eine Eröffnungsszene vorangestellt, die in das Thema des Abschnitts hineinführt. Die Szenen sind literarisch gestaltet, aber selbstverständlich basieren sie auf historischen Quellen und haben in zumindest ähnlicher Weise wie beschrieben stattgefunden.

Die Geschichte des Instituts für Sozialforschung ist elementar für das Verständnis der deutschen, europäischen und auch amerikanischen Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Sie umfasst sowohl die jüdische als auch die politische Geschichte des 20. Jahrhunderts, die Geistes- wie die Wissenschaftsgeschichte, die Geschichte der Emigration und der Schoah genauso wie die des Wiederaufbaus und Neuanfangs. Sie beginnt nicht mit der formellen Gründung des Instituts in den Jahren 1922 bis 1924, sondern reicht in die Zeit der europäischen Urkatastrophe zurück, nimmt ihren Ausgang auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs und bei den revolutionären Umbrüchen, die solches Massenschlachten für die Zukunft verhindern sollten. In der Blutmühle des Weltkriegs, dem Kollaps der wilhelminischen Ordnung und den Versuchen einer radikalen Neugestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens wurzelt auch die Entstehung des Instituts für Sozialforschung.

Seine Gründung war eine Reaktion auf das Scheitern der Revolution. Schon früh erkannten Horkheimer und seine Kollegen, wie fragil die Weimarer Republik war, die 1918 aus der Novemberrevolution hervorgegangen war. Und das sowjetische Experiment in Russland, dem man lange – vielleicht zu lange – hoffnungsvoll und sympathisierend gegenübergestanden hatte, desavouierte sich mit jeder neuen Welle des Terrors und der Verfolgung selbst. Auch die Sowjetunion, so verstanden die Institutsmitarbeiter am Ende, war keine Alternative. Im Gegenteil, Stalins Despotie war ein Schreckbild für das, was aus der Marx’schen Theorie gemacht werden konnte, wenn sie in den Dienst von Herrschaft und Unterdrückung genommen wurde. Die Kritische Theorie, die in den folgenden Jahrzehnten am Institut für Sozialforschung in Abgrenzung sowohl vom bürgerlichen Liberalismus als auch vom Parteimarxismus entstand, war demnach, sehr zum Verdruss vieler Kommunisten, weniger revolutionäre Theorie als vielmehr Reflexion auf das Scheitern des aufklärerischen Geschichtsoptimismus. Sie war ein Eingedenken der «Dialektik der Aufklärung», wie eines der bekanntesten Bücher der Kritischen Theorie später heißen sollte, ein Bewusstsein von der «Selbstzerstörung der Aufklärung».

Der naive Fortschrittsglaube und das blinde Vertrauen in die geschichtliche Vernunft, wie sie auch für den orthodoxen Marxismus charakteristisch waren, führten aus Sicht der Institutsmitarbeiter immer tiefer ins Verhängnis hinein. Dagegen setzten sie eine Selbstkritik der Aufklärung, ein Bewusstsein von den ihr innewohnenden destruktiven Tendenzen. «Wir hegen keinen Zweifel», heißt es in der Vorrede zur Dialektik der Aufklärung 1944, «dass die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben wir, genauso deutlich erkannt zu haben, dass der Begriff eben dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft, in die es verflochten ist, schon den Keim zu ihrer Verkehrung enthalten, der heute überall sich ereignet. Nimmt Aufklärung die Reflexion auf dieses rückläufige Moment nicht in sich auf, so besiegelt sie ihr eigenes Schicksal.»[3]

Adorno und Horkheimer schrieben diese Zeilen, die als Essenz der Kritischen Theorie gelesen werden können, im Mai 1944, also zu einer Zeit, da sich die Niederlage NS-Deutschlands bereits abzeichnete und das Ausmaß der Vernichtung auf den Schlachtfeldern, in den Konzentrations- und Vernichtungslagern, in den europäischen Städten und Dörfern immer deutlicher wurde. Den «Keim zu jenem Rückschritt» der menschlichen Zivilisation sahen Adorno und Horkheimer lange vor 1933 in einer sozialen Ordnung, die auf Herrschaft und Ausbeutung, auf Unterdrückung und Opfer basierte. Dass Krieg und Barbarei keinen Betriebsunfall der bürgerlichen Gesellschaft darstellten, sondern Resultat von deren immanenter Logik waren, erfuhren die späteren Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung erstmals als Jugendliche. Der Zusammenbruch der bürgerlichen Ordnung in Krieg und Revolution war für sie ein Schlüsselerlebnis, das ihr politisches und philosophisches Bewusstsein bis zuletzt prägte. Das erste Kapitel dieses Buches muss daher mit dem Krieg beginnen.

I. Ein marxistisches Institut entsteht

1918–1924

Die alte Ordnung kollabiert: Revolutionäre Demonstration am 9. November 1918 in Berlin, Unter den Linden. Die Novemberrevolution war das Schlüsselereignis, das die erste Generation der Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung prägte. Sie waren direkt oder indirekt in das revolutionäre Geschehen involviert und von der politischen Entwicklung nach der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts enttäuscht. Ihr Marxismus war anfänglich vor allem eine Reaktion auf das Scheitern der erhofften sozialistischen Umwälzung.

1. Lazarett und Schützengraben

Das Trauma des Ersten Weltkriegs und die Weimarer Linke

Frankfurt am Main, Deutsches Reich, Zeppelinallee 77, Herbst 1915. Geschäftiges Treiben in einer repräsentativen neoklassizistischen Villa in der vornehmen Zeppelinallee auf der Ginnheimer Höhe. In der großzügig geschnittenen und bis in den ersten Stock aufsteigenden offenen Eingangshalle, deren Decke mit goldverzierten Paneelen bedeckt ist und in deren Mitte ein automatisch betriebenes Welte-Mignon-Klavier steht, gehen Menschen auf und ab. Ein Aufzug und eine breite, hölzerne Treppe führen ins Obergeschoss, aber niemand beachtet sie. Die Hauptverkehrsader in diesem Palast beginnt an einer unweit des Eingangsportals liegenden unscheinbaren Tür, die in die Katakomben des Dienstpersonals führt, und verzweigt sich in der Halle hin zu einzelnen Räumen: der Bibliothek, dem Musikzimmer, dem Speisesaal und dem auf den umliegenden Park hinausgehenden Wintergarten. Während das Antlitz der Bibliothek wie stets durch deckenhohe Regale vollgestopft mit dickleibigen Bänden geprägt ist, hat im Musikzimmer jemand den großen Flügel, der sonst dort in der Mitte steht, in eine Ecke gerückt, um Platz zu schaffen. Der lang gezogene Esstisch, «der mit Einlegplatten auf bis zu 36 Gedecke gebracht werden konnte» und normalerweise das Speisezimmer ausfüllt, ist heute nicht zu sehen. Und im Wintergarten fehlen die sonst üblichen Töpfe mit seltenen Blumen; dekorativ ist nur das goldschimmernde, sich in die Wand wölbende Mosaik im hellenistischen Stil. Aus der sich ebenfalls im Erdgeschoss befindlichen Küche dringen Geräusche, aber weder die Köchin noch die beiden Hausmädchen, die allesamt mit im Haus wohnen, sind zu sehen, noch der Diener, der zu besonderen Anlässen als Helfer hinzugezogen wird.[1]

Einige Trennwände sind in den Räumen provisorisch aufgestellt, es ist offensichtlich, dass sie nicht ihrer Bestimmung gemäß genutzt werden. Krankenhausbetten stehen herum, in denen Patienten schlafen, dösen, leiden. Einige sitzen aufrecht, manchen fehlt ein Bein oder ein Arm. Ärzte und Pfleger in weißen Kitteln eilen schnellen Schrittes durch das Haus, in der Hand Klemmbretter, Verbandszeug und Medikamentenfläschchen. Geräusche kreuzen sich in der Luft, Gemurmel und Anweisungen, dann und wann auch Stöhnen und Schmerzgeschrei. Eilig wurde hier auf private Initiative hin ein Lazarett für verwundete Offiziere von der Westfront eingerichtet.[2]

Der am Stock gehende Besitzer des Hauses fährt gelegentlich mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss, um nach dem Rechten zu sehen, hält sich aber ansonsten eher in den oberen Geschossen auf, wo die Familie ihre privaten Gemächer hat. Hermann Weil, 1868 als zehntes von dreizehn Kindern des traditionell-religiösen jüdischen Viehhändlers Josef Weil und seiner Frau Fanny, geb. Götter, in Steinsfurt am Neckar geboren, wird einige Jahre später mit seinem Vermögen das Institut für Sozialforschung stiften. Doch jetzt tobt auf den Schlachtfeldern noch der Krieg. Das Kaiserreich wankt, aber Kaiser Wilhelm II. und seine Generäle glauben fest an den Sieg im imperialen Weltenbrand. Hermann Weil will seinen Teil zu diesem Sieg beitragen und gewährt den kriegsversehrten Helden des Vaterlands in seinem prunkvollen Heim Obdach.

Erst 1913 hatte Weil sich die monumentale Villa von dem renommierten Architekten Alfred Engelhard errichten lassen. Als ein Jahr später der Erste Weltkrieg ausbrach, durchströmten Weil patriotische Gefühle und er sah es als selbstverständlich an, dem Deutschen Reich sein Geld, seine Ressourcen und sein Wissen zur Verfügung zu stellen. Sein Patriotismus stand keineswegs allein da, im Gegenteil, die große Mehrheit der Deutschen war in den ersten Kriegsjahren vaterländisch gestimmt. Besonders war lediglich, dass Weil nicht nur die deutsche, sondern auch die argentinische Staatsbürgerschaft besaß und über zehn Jahre in Argentinien gelebt hatte. Nun war er zurück in seiner alten Heimat und fühlte sich ihr in der Stunde der Not zutiefst verbunden. Zu alt und zu schwach, um selbst seinen Dienst an der Waffe zu leisten, sah er es als seine Pflicht an, deutschen Offizieren aus dem Felde Einlass in sein großzügiges Domizil zu gewähren.

Er war wohlhabend, um nicht zu sagen: steinreich, und willens, sein Vermögen für das Wohl der Allgemeinheit einzusetzen. Sicher nicht ganz uneigennützig, schließlich ging es ihm auch darum, in den Augen seiner Landsleute Anerkennung zu finden, die einen wie ihn – den einfachen Sohn eines Landjuden – von klein auf mit Verachtung gestraft hatten. Den Spöttern von einst hatte er es gezeigt, da war er sich sicher, denn nun war er es, der sich als Gönner zeigen konnte. Die große Bühne jedoch suchte er nie, und auch Rache für erlittenes Unrecht lag ihm gänzlich fern. Seinem Naturell entsprach es eher, als selbstloser und gutmütiger, in der Tiefe seines Herzens bescheiden gebliebener Mitmensch im Hintergrund zu wirken. Er verlangte Anerkennung und Respekt für seine Lebensleistung, nicht für seine gesellschaftliche Stellung.

Zweifellos war diese Lebensleistung enorm. Nachdem Weil als junger Mann eine Kaufmannslehre bei dem Getreidegroßhändler Isidor Weisman in Mannheim absolviert hatte und dort binnen kürzester Zeit im Alter von nur achtzehn Jahren zum Prokuristen aufgestiegen war, ließ er sich 1895 in Buenos Aires nieder, um die dortige Zweigstelle des Unternehmens zu leiten. Ein Jahr später nahm er Rosalia Weisman, die Tochter seines Chefs, zur Frau. Isidor Weisman hatte auf einer orthodoxen Hochzeitszeremonie bestanden, und Hermann Weil, der nicht besonders religiös war, stimmte widerwillig zu. Die Heirat war ein tiefer Einschnitt in seinem Leben, der nicht nur die Gründung einer eigenen Familie nach sich zog, sondern auch die Trennung von seinem Förderer und Lehrmeister. Nun war der Zeitpunkt gekommen, aus dem Schatten seines Mentors zu treten und endlich auf eigenen Füßen zu stehen. Gemeinsam mit seinen Brüdern Samuel und Ferdinand gründete Hermann 1898 in der argentinischen Hauptstadt die Getreidehandelsfirma «Weil Hermanos & Cía».[3]

Im selben Jahr wurde sein Sohn Lucio Felix José Weil geboren, 1901 die Tochter Anita Alicia Weil. Der Aufstieg des Unternehmens vollzog sich unter den Bedingungen der Transportrevolution um die Jahrhundertwende in atemberaubendem Tempo.[4] Im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts waren die ersten transatlantischen Seekabel verlegt worden, die die Kommunikation zwischen Europa und Amerika um ein Vielfaches beschleunigten, die Seewege wurden dank der erfolgreichen Bekämpfung der Piraterie sicherer, und in der Schifffahrttechnik wurden nun deutlich schnellere und tragfähigere Großsegler wie der Windjammer entwickelt. Von alldem profitierte die Firma Weil: Um die Jahrhundertwende hatte Hermann Weil bereits 3000 Mitarbeiter, die nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in den Vereinigten Staaten und in den zahlreichen europäischen Filialen angestellt waren. Die Handelsflotte des Unternehmens zählte sechzig Schiffe. Hermann Weil wurde der weltweit bedeutendste Getreidehändler seiner Zeit.

Unglücklicherweise fiel der Höhepunkt seiner unternehmerischen Karriere mit einer hartnäckigen Syphiliserkrankung zusammen, die ihm zunehmend Kummer bereitete, zumal sie damals als unheilbar galt. Auch seine Frau Rosalia erkrankte schwer, sie hatte der Krebs befallen. So viel Glück hatten die Weils in ihrem Leben gehabt, doch nun schien sich das Blatt zu wenden. Sie beschlossen, nach Deutschland zurückzukehren, um sich dort von den besten Ärzten behandeln zu lassen. Von Frankfurt aus wollte Hermann Weil die europäischen Geschäfte weiterführen, während sein Bruder Samuel in Buenos Aires verblieb.

Dass die Familie ausgerechnet nach Frankfurt umsiedelte, lag aus verschiedenen Gründen nahe: Ein Teil der Verwandtschaft mütterlicherseits lebte bereits hier, eng verwoben mit dem ortsansässigen jüdischen Bürgertum, dessen Gemeinde relativ zur Gesamtbevölkerung gesehen die größte in Deutschland war. Wichtiger aus Sicht des Unternehmers Weil aber war die Tatsache, dass die Stadt in der Mitte Europas zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten im rasant sich modernisierenden Kaiserreich zählte. Frankfurt repräsentierte wie keine andere deutsche Stadt diese industriekapitalistische Moderne: Die Rhein-Main-Region war neben dem Ruhrgebiet, mit dem es über neue und alte Verkehrswege eng verbunden war, das größte industrielle Zentrum Deutschlands, Frankfurt selbst veränderte seinen Charakter binnen weniger Jahrzehnte von der beschaulichen Bürgerstadt mit mittelalterlichem Flair zu einer hypermodernen Boomtown. Dem explosionsartigen Bevölkerungswachstum korrespondierte zwischen 1877 und 1910 durch Eingemeindungen und Neuerschließungen nahezu eine Verdoppelung der Grundfläche. Neue Straßen, Brücken und Kanalisationssysteme mussten geschaffen, der Schienenverkehr ausgebaut und am Osthafen ein gigantisches Industriegebiet aus dem Boden gestampft werden, dessen Fläche die des alten Stadtkerns bereits übertraf. Entlang des Mains siedelten sich die großen Industriegiganten an, besonders aus der chemischen Industrie. Dass Frankfurt auch Standort der für den Getreidehandel so wichtigen Wertpapierbörse war, deren Bedeutung mit dem kapitalistischen Modernisierungsschub so immens gestiegen war, dass 1879 ein um ein Vielfaches größeres Börsengebäude eingeweiht werden musste, dürfte für Hermann Weils Wohnortwahl ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Als Erstes reiste aber nicht der Paterfamilias an den Main, sondern der zum Nachfolger der Firma bestimmte Sohn Felix, der in Deutschland eine ausgezeichnete Schulbildung genießen sollte. 1907 kam der damals Neunjährige in Frankfurt an und wurde bis zum Eintreffen der Eltern bei der Großmutter untergebracht. Einige Monate später trafen auch Hermann und Rosalia Weil sowie Felix’ Schwester Anita in Frankfurt ein. Die Familie logierte bis zur Fertigstellung der Villa in der Zeppelinallee in einer Suite im vornehmen Hotel Imperial am Opernplatz. In einer Zeichnung, die ganz oben auf dem hoteleigenen Briefpapier prangt, überragt das Imperial bei Weitem das gegenüberliegende Opernhaus. Auf den Straßen sind Droschken, eine Straßenbahn und vornehm gekleidete Damen und Herren mit kunstvollen Hüten zu sehen. Neben der Zeichnung leuchtet die Aufschrift: «Hotel Imperial/Einziges Familien-Haus 1. Ranges in der Promenade./Vornehmste ruhige Lage gegenüber der Oper.» Hier residierten die Weils vorerst.[5]

Sohn Felix besuchte das humanistische Goethe-Gymnasium im Westend, wo er bereits seinen späteren Kollegen und Mitstreiter Leo Löwenthal kennenlernte, und erlebte eine behütete Jugend, die sich allerdings von der seiner Mitschüler in vielerlei Hinsicht unterschied: Zum einen hatte er kein richtiges Zuhause, sondern lebte in einem Hotel, dessen Suite sich die Eltern der meisten Mitschüler nicht einmal für zwei Nächte hätten leisten können; zum zweiten war er eben nicht nur Deutscher und Jude, sondern auch seinem eigenen Verständnis nach in erster Linie Argentinier. Er war auf einem von Weizenfeldern umgebenen Landgut nahe der Atlantikküste aufgewachsen, hatte zu Pferde die weite Landschaft der benachbarten Latifundien erkundet und sich im Alltag weitgehend auf Spanisch verständigt. Einige seiner argentinischen Freunde stammten wie er aus deutschen Familien, aber das änderte nichts daran, dass Felix Weil sich in Südamerika, nicht in Deutschland, zu Hause fühlte. Er war gegen seinen Willen und ohne große Vorbereitung in einen anderen Weltteil verpflanzt worden, wo er sich nun alleine zurechtfinden musste. Der brasilianische Papagei namens Goggo, den die Großmutter einmal von Hermann geschenkt bekommen hatte, konnte Felix’ argentinisches Pferd Matilda kaum ersetzen; die Deutschen erlebte er als unfreundlich und missmutig. «Vieles, das ich in Argentinien instinktiv getan hätte, war nicht angebracht in Deutschland», erinnerte sich Weil später.[6]

Als 1912 Mutter Rosalia dem Krebsleiden erlag und ein Arzt den beiden Kindern nur wenige Monate später erklärte, auch der Vater habe nicht mehr lange zu leben (was sich im Nachhinein als übertriebene Prognose herausstellte), war der Pennäler Felix José Weil mit der Aussicht großer Verlassenheit konfrontiert. Nicht unwahrscheinlich, dass er aus dieser Angst heraus schon früh den Wert der Freundschaft und Kameradschaft zu schätzen lernte. Hermann Weil trotzte der Erkrankung, doch das Ereignis, das am 28. Juli 1914 über die Welt hereinbrach, ließ seinen Sohn Felix auf andere Weise vereinzelt und isoliert zurück. Während der Krieg für viele seiner Schulkameraden zum gemeinschaftsstiftenden Ereignis wurde, durfte Felix Weil als Ausländer nicht in den Krieg ziehen. Aufgrund vorgetäuschter oder tatsächlicher Leiden ausgemustert zu werden, war das eine. Das versuchten viele. Aber Dienst leisten zu wollen und wegen seiner Herkunft zurückgewiesen zu werden, verstärkte lediglich die Erfahrung, ein Fremder in Deutschland zu sein. Dem Patriotismus seines Vaters stand er mit gemischten Gefühlen gegenüber.

• • •

Bei Kriegsausbruch war Hermann Weil körperlich bereits schwer von seiner Krankheit gezeichnet. Doch er riss sich zusammen und bot alles auf, was er hatte, um seiner neu-alten deutschen Heimat zum Sieg zu verhelfen: Er unterstützte die Reichsregierung finanziell, beriet mit seiner unternehmerischen Expertise das Kieler Institut für Weltwirtschaft und den Admiralsstab. 1915 richtete er das eingangs beschriebene Privatlazarett für das Offizierskorps in seiner Bockenheimer Villa auf der Ginnheimer Höhe ein. Und sein Einsatz fürs Vaterland blieb nicht unbemerkt: Am 26. August 1917 empfing Kaiser Wilhelm II. Hermann und Felix Weil persönlich zu einer Audienz in Bad Kreuznach. «Nach dem Essen, bei dem mein Vater rechts neben dem Kaiser saß», erinnert sich Felix Weil, «begaben sich alle in einen Nebenraum, wo sich, solange der Kaiser noch stand, niemand hinsetzte, d.h. niemand außer meinem Vater, den ich, da er nicht lange zu stehen vermochte, am linken Arm an einen Sessel führte (auf der rechten Seite hatte er seinen dicken Stock), auf den er sich schwer niederließ. Der Hofmarschall, Freiherr von Reischach, tuschelte darauf mit dem Kaiser und kam dann zu uns, beugte sich zu meinem Vater herunter und flüsterte: ‹Seine Majestät gestattet es Ihnen, sich zu setzen›, worauf mein Vater erstaunt zurückfragte: ‹Wieso denn, ich sitz’ doch schon!›»[7] Eine symbolische Szene: Wie groß muss das Selbstbewusstsein Hermann Weils gewesen sein, der sich offenbar gegenüber dem Monarchen als Gesprächspartner auf Augenhöhe sah!

Daher überrascht es kaum, dass er das Angebot des Hofmarschalls, die Weils in den Freiherrenstand zu erheben, dankend ablehnte, da er dafür seine argentinische Staatsbürgerschaft aufgeben und sich protestantisch hätte taufen lassen müssen. Hermann Weil war kein Mann, der sich gerne Bedingungen diktieren ließ. Freigebig dagegen war er, nicht nur, was großzügige Spenden betraf, sondern auch im Hinblick auf sein Wissen. Das stellte er dem Kaiser und seinen Admirälen gerne zur Verfügung. Regelmäßig erstattete er Bericht über die Lebensmittelversorgung Großbritanniens und übermittelte Informationen über die Abfahrtzeiten englischer Frachtschiffe.[8] Ein Geheimabkommen mit der deutschen Regierung sah vor, dass er auf Grundlage seiner Kenntnisse und Handelsbeziehungen insgesamt 200.000 Tonnen Getreide mit staatlichen Geldern aufkaufen und einlagern oder sogar vernichten sollte, um Großbritannien den Zugriff darauf zu entziehen. Kurze Zeit später riet er zu einer U-Boot-Blockade, um England von Getreidelieferungen abzuschneiden und zur baldigen Kapitulation zu zwingen. Entgegen den Warnungen von Reichskanzler Bethmann Hollweg setzte sich Weils Position durch, die sich auch der völkisch gestimmte Großadmiral von Tirpitz zu eigen machte, der schon vor dem Krieg auf die Zerstörung der britischen Seemacht gesetzt hatte, um dem Deutschen Reich als Weltmacht Geltung zu verschaffen. Der Kriegsverlauf bot ihm die Chance, seine antibritischen Fantasien in die Tat umzusetzen.

Spätestens ab 1916 weitete die Kaiserliche Marine den U-Boot-Krieg aus und begann, bewaffnete Handelsschiffe ohne Vorwarnung zu versenken – eine folgenreiche Fehlkalkulation, wie sich herausstellen sollte. Nach wiederholten Protesten gegen den Abschuss von Handelsschiffen, an denen US-amerikanische Unternehmen beteiligt waren, erklärte Woodrow Wilson am 6. April 1917 den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten und bezog sich dabei auf den U-Boot-Krieg. Spätestens damit war der Krieg für das Deutsche Kaiserreich verloren. Das erkannte schließlich auch der Großunternehmer Hermann Weil, der Ende Juli 1917 ernüchtert konstatierte: «Der Krieg kostet viel Geld, und wenn er noch lange dauert, so wird nur noch ein Land – Amerika – imstande sein, die Kriegskosten zu zahlen, das aber nur schwer dazu wird herangezogen werden können.»[9] Enttäuscht und zugleich pragmatisch befürwortete Weil nun einen Verständigungsfrieden mit England. Doch dafür war es längst zu spät.

Die anfängliche Kriegseuphorie in Teilen der deutschen Bevölkerung war zu diesem Zeitpunkt nur noch eine ferne Erinnerung, das Augusterlebnis verflogen. An der Front lernten die Soldaten neue Dimensionen militärtechnischer Zerstörungskraft kennen. Viele derjenigen, die sich 1914 in einer Mischung aus Patriotismus, Männlichkeitskult und Abenteuerlust freiwillig gemeldet hatten, mussten bald feststellen, dass der erste moderne Krieg so gar nichts Heroisches an sich hatte, sondern einer hochindustrialisierten Todesmaschine glich. Einer dieser Kriegsfreiwilligen, der junge Jurist und Reserveleutnant Karl Korsch, der nur wenige Jahre später eine herausragende Rolle bei der Gründung des Instituts für Sozialforschung spielte, war schon in den ersten Kriegswochen zum Vizefeldwebel degradiert worden, weil er öffentlich Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Krieges geäußert hatte. Es waren weniger abstrakte moralische Prinzipien, die seinen Blick auf den Krieg bestimmten, als vielmehr seine eigenen Erfahrungen an der Ostfront. Bereits Mitte September 1914 berichtete er seinem Freund Walter Fränzel, was er soeben erlebt hatte: «Das Schrapnell, welches mich traf – das erste, welches bei unserer Kompagnie einschlug – traf noch 4 gute Kameraden; einer sofort tot; einer, jung und frisch, wird vielleicht noch sterben; die beiden andern ähnlich wie ich getroffen. Also haben schwarze Flügel mich doch um ein Haar gestreift.»[10] Die erlittene Verletzung war gravierender als zunächst befürchtet und Korsch verbrachte mehrere Wochen im Lazarett, bevor er bis zur vollständigen Genesung nach Berlin reisen durfte. Hier schrieb er sich am Orientalischen Seminar der Universität ein, um Russisch zu lernen. Doch einige Monate später schon konnte er es kaum erwarten, zurück an die Front geschickt zu werden. Nicht Abenteuerlust und Heroismus waren sein Antrieb, sondern Solidarität mit den Kameraden im Felde. «Ich möchte es nicht besser als die andern haben», schrieb er am 5. März 1915 an Fränzel. «Du siehst daraus, daß ich noch immer das gerade Gegenteil von einem Soldaten bin; ich betrachte weder die Anstrengungen des Krieges noch die Aufregungen des Kampfes als etwas in irgend einem Sinne Schönes, Gutes oder Angenehmes. Alles ist mir ein finsteres Grauen.»[11] Fränzel, den Korsch aus der Jugendbewegung kannte und der wie er lebensreformerischen Ideen anhing, sah das ganz anders. Er hatte sich dem mit völkischen Ideen sympathisierenden Serakreis um den Verleger Eugen Diederichs angeschlossen und verband mit dem Krieg den «Reiz der Gefahr, der kühnen Tat, des heldischen Vorstürmens». Nüchtern hielt ihm Korsch entgegen, dass die «heroischen Reize des Kriegerdaseins» zehnfach aufgewogen würden durch «den für den Kulturmenschen natürlichen Abscheu vor der Vernichtung von Menschenleben. Eine Kugel auf einen Menschen abzudrücken, wird mir immer abscheulich sein, auch wenn ich es schon 100-mal getan hätte.»[12] Dennoch blieb Korsch bis Kriegsende an der Front, wurde zweimal schwer verwundet und dafür mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse ausgezeichnet. Als er 1918 den Krieg mit viel Glück überlebt hatte, war er nicht nur zum Oberstleutnant aufgestiegen, sondern auch zum radikalen Kriegsgegner und Marxisten herangereift. Dem Tod seiner Kameraden konnte er keinen Sinn abgewinnen.

Ganz ähnliche Erfahrungen machte auch der aus dem russländischen Baku stammende Richard Sorge, Sohn eines deutschen Erdölingenieurs und einer russischen Mutter. Auch Sorge, der wenig später einer der ersten wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung werden sollte, meldete sich 1914 freiwillig und wurde in einem Artilleriebataillon an der Westfront in Flandern eingesetzt. Als das Studentenbataillon, dem Sorge angehörte, wenige Wochen später bei Dixmude die französischen Maschinengewehrstellungen zu überrennen versuchte, fielen dieser militärischen Offensive zahlreiche Kameraden zum Opfer.[13] Im Juni 1915 wurde Sorges Einheit an die Ostfront versetzt, nach Galizien, wo er erstmals selbst durch ein Schrapnell verwundet wurde. Die Zeit im Lazarett in Berlin nutzte Sorge nicht nur zur körperlichen Gesundung, sondern auch, um sein Kriegsabitur zu bestehen, was ihm die Möglichkeit zum Studium gab. Doch so weit war es noch nicht, denn zunächst meldete er sich wieder zum Regiment zurück. Im März 1916 wurde er erneut verwundet, dieses Mal schwer, denn Granatsplitter zertrümmerten seine Beine und machten ihn dauerhaft zum Kriegsinvaliden. Für den Rest seines Lebens kämpfte er mit den körperlichen und seelischen Versehrungen. Wie Korsch wurde auch Sorge befördert, zum Unteroffizier, und er erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Viel wichtiger als diese Auszeichnungen aber war ihm, der den Krieg verachten gelernt hatte, dass er nicht mehr zurück an die Front musste: «Um diese Zeit, also im Sommer und Winter 1917, wurde mir in aller Deutlichkeit bewusst», erinnerte sich Sorge später, «dass der Große Krieg sinnlos war und alles in Trümmer legen würde. Mehrere Millionen waren schon auf jeder Seite umgekommen, und wer konnte schon voraussagen, wie viele Millionen noch genauso enden würden?»[14] Wie Korsch, so hatte das Kriegserlebnis auch Sorge radikalisiert. Eine Krankenschwester, deren Vater Sozialdemokrat war, hatte ihn im Lazarett agitiert, und er verschlang alle marxistischen Schriften, die sie ihm verschaffen konnte.[15] Noch 1917 trat er in die linke USPD ein, die sich aus Protest gegen den Krieg von der SPD abgespalten hatte.

Zur gleichen Zeit litt Felix José Weil darunter, als argentinischer Staatsbürger nicht zum Kriegsdienst eingezogen zu werden wie seine Mitschüler. Während diese vermeintlich heldenhaft ihr Opfer für das Vaterland brachten, hatte er 1916 in Ruhe sein Abitur gemacht. Anschließend schrieb er sich an der neu gegründeten Frankfurter Stiftungsuniversität im Fach Staatswissenschaften ein und trat der Studentenverbindung Cimbria bei, zu deren Versammlungen er mit Chauffeur und Wagen vorfuhr. Seine Mutter hatte ihm, als sie 1912 verstorben war, ein Vermögen hinterlassen, eine Million Goldpeso, und Felix Weil war nun ein reicher Mann.[16] Glücklich machte es ihn nicht. Unermüdlich versuchte er, doch noch seinen Beitrag zum Sieg Deutschlands zu leisten, wie um zu beweisen, dass er doch dazugehörte, dass er genauso deutsch wie seine Mitschüler war. Im Januar 1917 schließlich stellte ihn das Heeresamt auf freiwilliger und ehrenamtlicher Basis als Büro-Offizier an, sodass er nun vormittags, statt zu studieren, als Wirtschaftsreferent tätig war.[17]

Wie es in den letzten beiden Kriegsjahren um seinen Patriotismus bestellt war, wissen wir nicht. Aber bald schon erreichten ihn Nachrichten vom Alltag der Soldaten, die ihm verdeutlicht haben müssen, dass er sich glücklich schätzen durfte, nicht konskribiert worden zu sein. Sein zwei Jahre jüngerer Schulfreund Leo Löwenthal, der im Frühjahr 1918 als Siebzehnjähriger zum Militär eingezogen wurde und bei einem Eisenbahnregiment in Hanau stationiert war, erlebte den Krieg vor allem als Brutstätte des Antisemitismus. «Ich war ständiger Gegenstand des Spotts», berichtete Löwenthal, der später einer der engsten Mitarbeiter Horkheimers am Institut für Sozialforschung wurde, rückblickend. «Damals habe ich schon den potentiellen Antisemitismus und Antiintellektualismus deutscher Proletarier und Bauern erlebt. Es war eine schlimme Zeit. Ich versuchte alles, um da herauszukommen. Ich habe mich freiwillig an die Front gemeldet, ich wollte lieber sterben. Es wurde abgelehnt.»[18]

Auch abseits der Front also begann der patriotische Firnis zu bröckeln. Im unterfränkischen Schweinfurt, das an der Bahnlinie lag, die die Ost- mit der Westfront verband, sah der junge Kurt Mandelbaum, Mitte der 1920er Jahre einer der ersten Doktoranden am Institut für Sozialforschung, mit eigenen Augen, welche Zerstörungen der Krieg anrichtete. Als Schüler wurde er im Zuge des von der Obersten Heeresleitung erlassenen Hindenburg-Programms für Ernte- und Gleisarbeiten herangezogen. Dort wurde er zum Augenzeugen unerträglichen Leids. Die vollen Züge mit verwundeten Soldaten, die in Schweinfurt Zwischenstation machten, schockierten ihn. Und die Eindrücke, die ihm die grauenerregenden Berichte aus dem Militärkrankenhaus vermittelten, an dem sein Vater Samuel als Arzt tätig war, bestätigten ihn in seiner Ablehnung des Krieges.[19]

• • •

Der spätere Institutsdirektor Max Horkheimer, zur Zeit des Ersten Weltkriegs noch Juniorchef der väterlichen Textilfabrik «M. Horkheimer» aus Stuttgart, hatte schon vor Ausbruch des Krieges vor einer Eruption der Gewalt in Europa gewarnt. Der gerade Neunzehnjährige, der nach dem Wunsch des Vaters eines Tages das Unternehmen übernehmen sollte, schrieb am 27. Juli 1914, gut einen Monat nach dem tödlichen Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo, aus dem beschaulichen Kurhaus Waldhotel in Villingen an seinen besten Freund Friedrich Pollock in Stuttgart: «Die Völker sind habgierig u. eifersüchtig und hinterlistig, da kommt ein Zufall – irgend ein Anlass – sie kriegen Händel u. da geht’s los. Der Deutsche glaubt, er habe Recht u. schreit; der Franzose glaubt, er habe Recht, u. schreit; der Russe glaubt, er habe Recht, u. schreit u. so geht’s fort. Der Serbe glaubt doch auch, er habe Recht u. schreit, er müsse seine ‹Nationalehre› verteidigen, so gut wie die anderen u. wer in Wirklichkeit der Bösere ist von den verschiedenen Streithammeln, weiß ich nicht, bin jedoch der Überzeugung, dass nicht viel Unterschied vorhanden ist, denn es handelt sich ja bei einem Kriege immer um ‹das Volk› u. diese Herde ist immer gleich dumm.»[20] Der aristokratisch tönende Hochmut gegenüber den dummen Massen verrät die großbürgerliche Herkunft Horkheimers, der nur wenige Jahre später, auf dem Höhepunkt des Krieges, erstmals seine Empathie mit den Unterdrückten und Ausgebeuteten zu Papier bringen wird. Im Juli 1914 stand er dem sich anbahnenden Krieg zwar kritisch, aber auch etwas gelangweilt gegenüber: «Der Krieg – nun ja, die alte Leier! Wo die Leute nur die sogenannte Begeisterung hernehmen; der ganze Rummel ist doch ebenso alt wie einfältig; ja selbst wenn man die Sache in der Weltgeschichte in Condensation genießt, wirkt’s mit der Dauer langweilig.»[21] Nicht vorstellen konnte er sich zu diesem Zeitpunkt, dass der bevorstehende Krieg alle bisherigen Dimensionen der Gewaltgeschichte sprengen wird. «Das Empörende an der Sache, die gegenwärtig vorliegt», schrieb er, sei die Tatsache, «dass der heillose menschliche Wahnsinn glaubt, es sei gut und recht für zwei verlorene Menschenleben hunderttausend andere zu opfern.» Am Ende werden es nicht hunderttausend, sondern siebzehn Millionen Tote sein, die dem Krieg zum Opfer fallen. Niemand hatte sich im Sommer 1914 dieses Ausmaß an Vernichtung ausmalen können.

Als der Krieg zwei Wochen nach Horkheimers Schreiben aus dem Kurhotel dann tatsächlich ausbrach, ließ sich sein treuer Freund Friedrich Pollock, der später das Institut für Sozialforschung mitbegründete und wesentlich prägte, vom allgemeinen Kriegsgeschrei anstecken. Anders als Horkheimer durchschaute er die nationalistische Ideologie erst Monate später, als der Kontinent bereits in Flammen stand. Beide Freunde kamen aus wohlhabendem Haus und wurden, da die väterlichen Unternehmen als kriegswichtig eingestuft wurden, vom Kriegsdienst zunächst zurückgestellt. Erst 1916 wurde Pollock eingezogen und kam zu einer Traineinheit in Ludwigsburg, fernab der Front. Auch Horkheimer, der bei seiner ersten Musterung als frontuntauglich zurückgestellt worden war, wurde 1917 noch eingezogen, hatte aber mit dem Kriegsgeschehen genauso wenig zu tun wie sein Freund.

So unterschiedlich das Kriegserlebnis für die späteren Gründer und Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung jeweils ausfiel, so war die große europäische Katastrophe doch für sie alle ein epochaler Einschnitt. Das Blutvergießen auf den Schlachtfeldern stellte die Moralität der herrschenden Ordnung grundsätzlich infrage, und dass der moderne Industriestaat Deutschland, der in den letzten Dezennien einen geradezu kometenhaften Aufstieg zurückgelegt hatte, nun den Krieg zu verlieren schien, beschädigte die Autorität der gesamten Staatsführung und setzte in der Bevölkerung ein ungeahntes Maß an Desillusionierung frei. Viele glaubten bis zuletzt nicht an die Niederlage und reagierten auf die schlechten Nachrichten mit Verdrängung und Abwehr. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht taten sich plötzlich Abgründe auf, die für viele Arbeiter Brotknappheit und Hunger bedeuteten und zugleich das Sicherheitsgefühl des Bürgertums nachdrücklich erschütterten. Richard Sorges Mutter verlor ihre großbürgerliche Villa in Lichterfelde, weil die Inflation das einst beträchtliche Erbe ihres 1907 verstorbenen Ehemannes eingeschmolzen hatte, und sie war gezwungen, in eine deutlich kleinere Mietwohnung in einem proletarischen Stadtteil zu ziehen.[22] Auch der Unternehmer Moriz Horkheimer, königlich-bayerischer Kommerzienrat und Träger des Ritterkreuzes I. Klasse des Friedrichordens, hatte im Verlauf des Krieges einen beträchtlichen Teil seines gewaltigen Vermögens eingebüßt, den er aus patriotischem Pflichtbewusstsein in Kriegsanleihen angelegt hatte.[23] Zwar war er noch immer ein wohlhabender Mann, aber die Existenzängste seines Sohnes waren sicher auch ein unbewusster Ausdruck der Erfahrung, dass der scheinbar unangreifbare Vater eben doch verletzlich war.

All diese Eindrücke, die eher diffus blieben, als dass sie wirklich vollständig ins Bewusstsein drangen – Gewalt und Tod, die Krise der herrschenden Ordnung und der Bankrott der alten Autoritäten, die Kriegswirtschaft und die Not der Arbeiter, die bislang unbekannten Luftangriffe auf deutsche Städte und die Allgegenwart von Kriegsversehrten –, schienen sich in der faktischen Kapitulation des Deutschen Reiches am 11. November 1918 zu verdichten. Als Matthias Erzberger, der Leiter der deutschen Delegation, in einem Eisenbahnwaggon im Wald bei Compiègne das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnete und alle Bedingungen der Ententemächte akzeptierte, war die Welt, in der Felix Weil, Karl Korsch, Richard Sorge, Kurt Mandelbaum, Leo Löwenthal, Max Horkheimer und Friedrich Pollock aufgewachsen waren, untergegangen. Für sie, die die erste Phase der Geschichte des Instituts für Sozialforschung gemeinsam mit einigen anderen maßgeblich bestimmen sollten, war der Weltkrieg ein Schock gewesen, der sie zum radikalen Umdenken zwang. Sie wollten die Gesellschaft, die eine solche Barbarei zugelassen, ja hervorgebracht hatte, von Grund auf verändern.

2. Auf der Barrikade

Das Scheitern der Revolution und die Erneuerung des Marxismus

Berlin-Reinickendorf, Deutsches Reich, 9. November 1918. Auf der Graf-Rödern-Allee, die den Wedding mit dem Berliner Vorort Reinickendorf verbindet, marschiert am Morgen des 9. November 1918 ein langer Demonstrationszug mit roten Fahnen und Bannern auf das Rathaus zu. «Ein Weib mit Soldatenstiefeln», berichtet der konservative Berliner Historiker Bruno Schremmer mit Abscheu, «trat auf die Rampe des Rathauses, schwang eine rote Fahne und kreischte wilde Worte in die Proletarierhaufen. Dann zogen die Massen weiter zum Reichstag, wo Scheidemann die Republik ausrief.»[1] Einige Tage später klebt an ebenjenem Rathaus eine Bekanntmachung: «Die Verwaltung der Reinickendorfer Gemeinde untersteht seit Montag der Kontrolle des Arbeiterrates. Die gemeinnützigen Anstalten sowie die öffentliche Sicherheit sind dem militärischen Schutze des Soldatenrats unterstellt. Beide Körperschaften haben ihr Domizil im Rathause.»[2] Der alte Bürgermeister Friedrich Wilke wird für abgesetzt erklärt, und der revolutionäre Vollzugausschuss ermahnt die Gemeindeführung, künftig ihre Entscheidungen an den «Geist der Neuzeit» anzupassen: «Die Arbeiter als Erzeuger aller Werte und Güter wollen künftig auch die Verwalter und Genießer dieser Güter sein, an Stelle der Junker, deren Anteil an der Verwaltung Preußens, und der Hausbesitzer, deren Einfluss in den Kommunen über Gebühr zur Geltung kam.»[3]

Die sozialistische Revolution schien für einen kurzen Moment unaufhaltbar zu sein. Zahlreiche Betriebe wurden unter die Kontrolle der Belegschaften gestellt, und die eilig einberufenen Arbeiter- und Soldatenräte leiteten die sozialistische Umbildung der überkommenen politischen Strukturen ein. Doch von Anfang an war die Linke tief gespalten. Innerhalb der Mehrheitssozialdemokratie, die sich nun MSPD nannte, hatten sich die reformistischen Kräfte um Reichskanzler Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und Gustav Noske an die Spitze gesetzt, die um jeden Preis verhindern wollten, dass aus der neuen, demokratischen Republik ein Rätesystem nach russischem Muster wurde. Die vom langjährigen SPD-Parteivorsitzenden Hugo Haase angeführte USPD wiederum, die sich 1917 aufgrund der Kriegsunterstützung der Mutterpartei von dieser abgespalten hatte, versuchte den politischen Umwälzungsprozess in geordnete Bahnen zu lenken, hatte aber mit der Gruppe der «Spartakisten» um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auch eine innerparteiliche linksradikale Opposition zu gewärtigen. Auch die parteiungebundenen «Revolutionären Obleute», die den Willen der radikalisierten Arbeiter und Matrosen vertraten, hielten mit aller Entschlossenheit an der Idee der Rätedemokratie fest, viele sympathisierten gar mit einer Diktatur des Proletariats nach bolschewistischem Vorbild. Als Liebknecht und Luxemburg am 30. Dezember 1918 schließlich die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) gründeten, in der die Spartakusgruppe ebenso wie die Organisation der Revolutionären Obleute größtenteils aufging, war die Zersplitterung der deutschen Linken, die die Weimarer Republik so nachhaltig prägen sollte, komplett.

Im «Rat der Volksbeauftragten», der Provisorischen Regierung unter dem Vorsitz von Ebert (MSPD) und Haase (USPD), war der politische Aufbau der Republik nach den Verheerungen des Krieges durch massive Spannungen und Konflikte bestimmt. Als Ebert den Januaraufstand der revolutionären Soldaten mithilfe der Obersten Heeresleitung und der rechten Freikorps niederschlagen ließ, verließ Haase die Provisorische Regierung. Nach massiver Hetze sowohl in der völkischen Presse als auch im sozialdemokratischen Vorwärts ermordeten rechtsextreme Freikorps einige Tage später, am 15. Januar 1919, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht; Luxemburgs Leiche wurde in den Landwehrkanal geworfen. Und als schließlich auch noch der preußische Kriegsminister Walter Reinhardt am 19. Januar die Kommandogewalt der abgesetzten Offiziere vollständig wiederherstellte, war das aus Sicht der revolutionären Linken der endgültige Beweis dafür, dass die Regierung Ebert im Bündnis mit den Vertretern der alten Ordnung die Revolution verraten hatte.

Tatsächlich gingen Ebert und Reichswehrminister Noske zielstrebig und mit großem strategischen Geschick gegen die radikale Linke vor. Auch in den Arbeiter- und Soldatenräten setzte sich die MSPD zunehmend durch und konnte ihren antirevolutionären Kurs etablieren, der schließlich zur Auflösung der Räte und zu ihrer Überführung in das parlamentarische System führte. Die junge Weimarer Republik war aus Sicht der revolutionären Linken mit dem Makel behaftet, die Herrschenden der alten Ordnung, die für den Krieg verantwortlich gewesen waren, erneut zu stützenden Trägern des Staates gemacht zu haben. Die Weimarer Republik, die sich aus diesen Kämpfen herausschälte, war nicht, wie erhofft, der Staat der Linkssozialisten und Kommunisten. Statt einer Diktatur des Proletariats hatte sich eine parlamentarische Demokratie durchgesetzt, die die Eigentumsverhältnisse ebenso unangetastet ließ wie die Machtbasis der konservativen Eliten.

• • •

Einer der jungen Abgeordneten des Reinickendorfer Soldatenrates verfolgte diese Entwicklungen mit größtem Argwohn. Herbert Marcuse, 1898 geborener Sprössling einer aus Pommern stammenden jüdischen Fabrikantenfamilie und in Amerika später einer der wichtigsten Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung, war 1916 nach seinem kriegsbedingt erleichterten Notabitur erstmals als Soldat nach Darmstadt eingezogen und vor Kriegsende aufgrund seines schlechten Sehvermögens in die Luftschiffersatzabteilung I in seiner Heimatstadt Berlin versetzt worden.[4] 1917 war er in die SPD eingetreten.[5] Fasziniert von den Streikbewegungen der Arbeiter in den Berliner Großbetrieben und angetrieben durch die Hoffnung, ein neues, friedliches, sozialistisches Deutschland mit aufbauen zu können, entwickelte er rasch Sympathien für die USPD, später auch für die Spartakisten und die KPD, blieb aber Mitglied der Partei Friedrich Eberts. Als die Novemberrevolution ausbrach, stellte er gemeinsam mit Kameraden am Alexanderplatz eine Sicherheitswehr auf, die die revolutionären Kundgebungen gegen den Krieg vor Scharfschützen aus dem Kreis rechtsradikaler Frontsoldaten schützte. Es war nur folgerichtig, dass er kurze Zeit später in den sich konstituierenden Soldatenrat gewählt wurde.

Marcuse war der festen Überzeugung, dass eine tiefgreifende Demokratisierung des Militärs die einzig richtige Konsequenz aus der Katastrophe des Krieges sein konnte. Schließlich waren es nicht zuletzt die Generäle der Obersten Heeresleitung gewesen, die 1914 auf einen «Präventivkrieg» gegen die Entente-Mächte gedrängt hatten. Sie waren erbitterte Feinde der Demokratie. Der ehemalige preußische Kriegsminister und Chef des Generalstabs Erich von Falkenhayn etwa hatte noch in den letzten Kriegswochen die Errichtung einer offenen Militärdiktatur angestrebt. Auch Erich von Ludendorff und Paul von Hindenburg, die das Reich bis Kriegsende faktisch diktatorisch regiert hatten, versuchten die junge Republik von Anfang an durch die Verbreitung der Dolchstoßlegende zu destabilisieren. Zwar ging die SPD demonstrativ auf Abstand zu diesen ikonischen Figuren der alten Ordnung, aber mit den Offizieren der zweiten Reihe fand sich Ebert bereits früh zu einem Pakt bereit, um die Republik gegen einen sozialistischen Umsturz zu verteidigen. Walther von Lüttwitz, der nach der Revolution vom Rat der Volksbeauftragten als neuer Oberbefehlshaber der provisorischen Reichswehr eingesetzt wurde, war federführend an der Niederschlagung des Spartakusaufstandes beteiligt und sicherte damit vorübergehend die Machtstellung der Sozialdemokratie. Allerdings um den Preis, dass die Freikorpsverbände vorerst weiterbestehen konnten und das Offizierskorps in Amt und Würden blieb. Schon 1920 sollte von Lüttwitz einer der Drahtzieher des Kapp-Putsches werden, des ersten bewaffneten Angriffs auf die Republik von rechts.

Dass die Regierung Ebert ein Bündnis mit dem alten Offizierskorps einging, war aus der Sicht des damals einundzwanzigjährigen Herbert Marcuse offener Verrat.[6] Zunehmend frustriert von der Zurückdrängung der radikalen Linken verließ er Ende Januar den Soldatenrat. Im Januar 1919, nur wenige Tage, nachdem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht mutmaßlich mit Billigung der Reichsregierung ermordet worden waren, trat er auch aus der SPD aus. Als die Weimarer Republik sich konsolidierte, war Marcuse ein parteiloser, linker Oppositioneller, der den revolutionären Prozess für gescheitert hielt.

• • •

Für die Arbeiterbewegung bedeuteten Weltkrieg und Revolution eine Art Neugeburt. Die verknöcherte marxistische Orthodoxie wurde durch die praktische Frage, was denn nach dem großen «Kladderadatsch» – dem Untergang der alten Ordnung – zu geschehen habe, durcheinandergewirbelt. Die etablierten Parteitheoretiker Karl Kautsky und Rudolf Hilferding wirkten überfordert. Ihre scheinbar «objektiven Gesetzmäßigkeiten» ließen sich nicht in konkrete Politik übersetzen. Dafür machten die Arbeiter, Matrosen und Soldaten eigene Interessen geltend, ohne sich ihr politisches Programm von den Parteiführern vorschreiben zu lassen. Die linken Funktionäre glaubten, den Massen den Weg weisen zu können, wurden aber selbst vor Entscheidungen gestellt, die sie sich nicht ausgesucht hatten. Die sogenannte «Sozialisierungskommission», die der Rat der Volksbeauftragten im November 1918 auf Druck der revolutionären Arbeiter ins Leben rief, um die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien einzuleiten, wurde durch eine geschickte Verschleppungstaktik der MSPD, die Sozialisierungen mehrheitlich ablehnte, erfolgreich torpediert.[7] Die mit hochkarätigen Ökonomen besetzte Kommission unter dem Vorsitz Kautskys blieb ohne konkrete Ergebnisse, ihre Analysen und Memoranden wurden einfach ignoriert. Das im März 1919 von der Kommission vorgelegte Gesetz zur Sozialisierung des Kohlebaus konnte vor allem aufgrund aktiver Sabotage durch Ministerialbeamte wie den Unterstaatssekretär August Müller von der MSPD nicht realisiert werden. Enttäuscht legte die Kommission ihr Amt im April 1919 nieder und erklärte die Sozialisierung für gescheitert. Auch ein zweiter Anlauf einige Monate später brachte keine Fortschritte. Das Vorhaben, die politische durch eine soziale Revolution zu ergänzen, scheiterte nicht nur am Widerstand der bürgerlichen Kräfte, sondern auch an der politischen Strategie der rechten Sozialdemokratie.

Ganz anders in Russland: Hier war es den Bolschewiki, der revolutionären Fraktion der Sozialdemokratie, mit geschicktem Taktieren gelungen, die demokratische Revolution unter der Führung Kerenskis zu torpedieren und sich selbst an dessen Stelle zu setzen. Lenins «Diktatur des Proletariats», die faktisch eine Diktatur der Bolschewiki war, schuf von Anfang an den Mythos einer roten Revolution, obgleich die Machtübernahme der Kommunisten zunächst eher einem lokal begrenzten Staatsstreich glich. Doch die «Oktoberrevolution» und Lenins revolutionstheoretische Neuformulierung des Marxismus strahlten weit über Russland hinaus und beflügelten die kommunistischen Bewegungen in ganz Europa. Weil das bolschewistische Experiment zu beweisen schien, dass die marxistische Stadientheorie, nach der auf den Feudalismus erst die bürgerliche Demokratie folgen müsse, bevor die Einführung des Sozialismus geschichtlich möglich sei, falsch war, hielten auch viele Marxisten in Deutschland den Tag für gekommen, die Revolution auszurufen. Wie genau die Abschaffung der Klassenherrschaft abzulaufen habe und was die Umwälzung überhaupt umfassen sollte, war dabei umstritten. Die aus Moskau bereits Ende 1918 nach Deutschland gesandten bolschewistischen Agenten und Agitatoren vermochten es zwar vereinzelt, lokal Einfluss auszuüben, aber mit Ausnahme der kurzen Phase der zweiten, kommunistischen Räterepublik in München im April 1919 blieben sie in der deutschen Linken vorerst marginal.[8] Was marxistisch, was sozialistisch, was kommunistisch war, das befand sich in den ersten Nachkriegsjahren noch im Fluss.

All dies führte zu einer Ausdifferenzierung des Marxismus, zu einer Pluralisierung der Linken und zum Entstehen einer lebhaften sozialistischen Kultur, die einerseits an die vielgestaltigen Tätigkeiten der Arbeitervereine im Kaiserreich anknüpfte, andererseits aber auch avantgardistische Kunstformen und eine neue proletarische Straßenkultur hervorbrachte. An den Wahlurnen und in den Regierungsstuben waren die ersten Jahre der Republik zweifellos von der Dominanz der SPD geprägt, die im Bündnis mit den bürgerlichen demokratischen Parteien das Rückgrat der Weimarer Republik bildete. Aber unverkennbar war auch, dass diese Koalition sowohl vom rechten als auch vom linken Rand des politischen Spektrums unter Dauerbeschuss genommen wurde. In Kiel beispielsweise, das in der Revolution das Zentrum der meuternden Matrosen gewesen war, die den Umsturz erst eingeleitet hatten, entstand 1919 ein linksradikales, rätekommunistisch ausgerichtetes Milieu, das sich sowohl gegen den Reformismus der Sozialdemokratie als auch gegen den Zentralismus der Kommunisten richtete. «Bei allen politischen Differenzen im Detail», so der Historiker Detlef Siegfried, waren die Ansichten dieser politischen Szene «doch von einer gemeinsamen Grundidee getragen: Es ging darum, einen Mittelweg zwischen einer radikalen Verstaatlichung, wie sie in Sowjetrussland zu beobachten war, und dem rein dezentralen Prinzip des Syndikalismus zu finden.»[9] Manche Mitglieder dieses Milieus blieben in der SPD, andere wechselten zwischen verschiedenen linken Gruppen hin und her – von der USPD zur KPD, nach der Spaltung 1920 verstärkt zur in Norddeutschland einflussreichen antileninistischen Kommunistischen Arbeiterpartei (KAPD) oder auch zur rätekommunistischen Allgemeinen Arbeiter-Union (AAU). Kennzeichnend für dieses Segment der Linken blieb aber stets das Schwanken zwischen Sozialdemokratie und Bolschewismus, oder geopolitisch ausgedrückt: zwischen Weimar und Moskau.

Eine führende Figur dieser Gruppe war der aus einer Unternehmerfamilie stammende Soziologe Kurt Albert Gerlach, der genau wie der bereits erwähnte Karl Korsch schon in der Vorkriegszeit in England mit dem evolutionären Sozialismus der Fabian Society in Kontakt gekommen war und nach 1918 in einem atemberaubenden Radikalisierungsprozess über die SPD und die USPD schließlich zu den Anarchosyndikalisten stieß.[10] Gerlach, der einige Jahre später zusammen mit Felix Weil der Spiritus Rector der Institutsgründung werden sollte, engagierte sich – sehr zum Entsetzen seines Doktorvaters Ferdinand Tönnies – für die revolutionäre Linke. «Ich weiß auch, dass in dieser Partei [der USPD] ebenso wie in anderen Parteien viel Übles ist», schrieb er Ende Dezember 1919 beschwichtigend an den erzürnten Tönnies. «Aber ich halte das revolutionäre Feuer für nötig und bin einmal zum entschiedenen Sozialismus übergegangen. Die Rechtssozialisten mögen auch ihre Funktionen haben; die USP hat sie auch, und mir liegen die am nächsten.»[11] Doch auch dieser Schritt sollte nicht das Ende seiner Radikalisierung sein.

In Kiel, wo er nach seiner Habilitation seit 1913 am Institut für Weltwirtschaft gewirkt hatte, war er eine zentrale intellektuelle Figur gewesen und vertrat bereits gemäßigt sozialistische Ansichten. Der Krieg bestärkte ihn in seiner Kritik an der bürgerlichen Eigentumsordnung und ließ ihn zum aktiven Verfechter einer grundlegenden Umwälzung der Gesellschaft werden. 1919 wurde er als Lehrstuhlvertreter an die Technische Hochschule in Aachen berufen und kam in Kontakt zu anarchosyndikalistischen Kreisen um die Freie Arbeiter-Union (FAUD). Nun bezeichnete er sich selbst als «Anarcho-Kommunist», beteiligte sich an Streiks und verfasste für die FAUD-Zeitschrift Der Syndikalist einige Beiträge.[12] Unter dem kleinen Kreis von Genossen, die er in Aachen um sich scharte, befand sich auch der uns bereits bekannte Richard Sorge, der nach dem Krieg im Kieler Arbeiter- und Matrosenrat aktiv war und am Institut für Weltwirtschaft eine Anstellung als Assistent Gerlachs fand. 1919 folgte er Gerlach in dieser Position nach Aachen, so, wie er ihn drei Jahre später nach Frankfurt an das neue Institut für Sozialforschung begleitete.

Dazwischen lag allerdings eine für Intellektuelle eher ungewöhnliche Phase: Nachdem Sorge im Oktober 1919 der KPD beigetreten war, wurde er bereits im März 1920 wegen seiner Beteiligung an proletarischen Abwehrkämpfen gegen den rechtsradikalen Kapp-Putsch von der Hochschule entlassen.[13] Statt am Schreibtisch zu sitzen, begab er sich daraufhin unter Tage, um die rheinischen Bergarbeiter für die Revolution zu gewinnen. Durchaus eines Sinnes mit Gerlach half er dabei, radikale Betriebsgruppen zu gründen und sabotierende Arbeiter vor Verfolgung zu schützen. Daneben arbeitete er für das KPD-Organ Bergische Arbeiterstimme und seit 1921 auch als Lehrer an der KPD-Parteischule in Solingen. Die Genossenschafts-Buchdruckerei der Arbeiterstimme veröffentlichte sein erstes Buch Rosa Luxemburgs Akkumulation des Kapitals, das offenbar auf Grundlage seiner Schulungen entstanden war, denn laut Untertitel hatte er es Bearbeitet für die Arbeiterschaft.[14] Schon in seiner Zeit im Bergischen Land stand er in Kontakt mit dem sowjetischen Auslandsgeheimdienst, speziell mit Mitarbeitern des Chefs des militärischen Geheimdienstes (GRU), Jan Karlowitsch Bersin, der ihn später auch als Agent anwarb und während des Zweiten Weltkriegs als äußerst erfolgreichen Spion nach Tokio und Shanghai entsandte.[15]

Nachdem Sorge Ende September 1922 wegen Verächtlichmachung eines Schwurgerichts zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden war, wurde die Lage in Solingen für ihn zunehmend prekär.[16] Einen Tag nach der Verurteilung verließ er Solingen Richtung Frankfurt, wo sein alter Freund und Mentor Gerlach seit dem Sommersemester einen Lehrauftrag innehatte und für den Direktorenposten des im Entstehen begriffenen Instituts für Sozialforschung vorgesehen war. Sorge kehrte also als erfahrener politischer Aktivist in den wissenschaftlichen Betrieb zurück – wo er allerdings genau das fortsetzen sollte, was er schon im Rheinland getan hatte, nämlich die kommunistische Agitation. Der designierte erste Direktor des Instituts für Sozialforschung Gerlach und sein Assistent Sorge waren nicht nur ausgezeichnete Sozialwissenschaftler, sondern auch linksradikale Aktivisten. Das war für sie weder ein Widerspruch noch überhaupt ein grundsätzlicher Unterschied: Wissenschaft war für sie kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Emanzipation. Insofern erschien ihnen die Idee eines unabhängigen marxistischen Forschungsinstituts als höchst attraktiv. Hier könnten die politischen und die wissenschaftlichen Ambitionen harmonisch ineinanderfließen.

Einen gänzlich anderen Weg schlug ein anderer politischer Aktivist ein, der nur wenig später als Sorge zum Institut für Sozialforschung stoßen sollte: Henryk Grossmann. Der Ökonom stammte aus Krakau in Westgalizien, das damals zum cisleithanischen Teil des Habsburger Reiches gehörte. Anders als Sorge oder Marcuse war der knapp fünfzehn Jahre ältere Grossmann nicht durch den Ersten Weltkrieg politisiert worden, sondern schon lange zuvor während seines Studiums an der Jagiellonen-Universität in Krakau sozialistischen Organisationen beigetreten. Als Mitglied in der Polnischen Sozialdemokratischen Partei Galiziens (PPSD) fand er sich schnell an deren linkem Rand wieder und wurde im Jahr 1905 Redakteur der radikalen Studentenzeitschrift Zjednoczenie (Vereinigung). Seine ersten, auf Polnisch und Jiddisch veröffentlichten Texte zeigen, dass er nicht nur dem reformistischen Kurs der PPSD kritisch gegenüberstand, sondern auch die Assimilationsforderungen der Partei an die jüdischen Genossen zurückwies.[17] Wie die Bundisten im Russländischen Reich war auch Grossmann davon überzeugt, dass die Juden ihre nationale und kulturelle Identität nicht dem Sozialismus opfern mussten, sondern eine selbstständige jüdische Arbeiterbewegung aufbauen konnten. Folglich beteiligte sich Grossmann 1905 an der Gründung der Jüdischen Sozialdemokratischen Partei in Galizien (ŻPSD), die dem Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund in Litauen, Polen und Russland (kurz: Bund) nahestand, und wurde ihr erster Exekutivdirektor. 1908 zog es Grossmann nach Wien, um dort nach der erfolgreichen Promotion zum Dr. iur. das für den angestrebten Anwaltsberuf obligatorische Rechtsreferendarium zu absolvieren. Hier besuchte er Vorlesungen bei dem liberalen Ökonomen Eugen von Böhm-Bawerk und besonders bei dem Austromarxisten und späteren Institutsdirektor Carl Grünberg, der ihn als wissenschaftlichen Mitarbeiter anstellte. Doch der Ausbruch des Ersten Weltkriegs setzte seiner wissenschaftlichen Karriere vorerst ein jähes Ende. Grossmann wurde eingezogen und als Soldat der österreichischen Armee an die Front nach Wolhynien in der heutigen Ukraine geschickt. Als Leutnant wurde er 1917 ins Kriegsministerium berufen, wo er fortan als wissenschaftlicher Berater fungierte.

Auch Grossmann ließ sich 1917 vom Fieber der Oktoberrevolution im benachbarten Russland anstecken. Hatte er sich vor dem Krieg politisch noch in der linken Sozialdemokratie verortet, so bekannte er sich nun – seit 1919 Bürger der zweiten Polnischen Republik – zur Revolution und trat der probolschewistischen Kommunistischen Arbeiterpartei Polens (KPRP) bei, die 1921 Mitglied der Komintern wurde. Zwar wurde Grossmann 1922 auf eine Professur für Nationalökonomie an die Freie Universität in Warschau berufen, aber das schützte ihn nicht vor politischer Verfolgung. Insgesamt fünf Mal wurde er verhaftet und saß wiederholt mehrmonatige Haftstrafen ab.[18] Nachdem Grossmann 1924 erneut wegen seiner politischen Betätigung ganze acht Monate lang inhaftiert worden war, kehrte er Polen den Rücken zu und emigrierte 1925 nach Deutschland. Genauer gesagt nach Frankfurt, wo der Institutsleiter Carl Grünberg, sein Lehrer aus Wiener Zeiten, ihn abermals unter seine Fittiche nahm. Zwar trat Grossmann als polnischer Staatsbürger der KPD niemals bei, aber es kann kein Zweifel daran bestehen, dass er ihr nahestand und sich ihren politischen Zielen verbunden fühlte.

Auch andere Mitglieder des Instituts für Sozialforschung aus den Anfangsjahren bewegten sich nach der Revolution im Umfeld einer Kommunistischen Partei oder waren selbst Mitglieder. Karl August Wittfogel etwa, der vor dem Krieg im Wandervogel aktiv gewesen war und 1918 zunächst der USPD, 1920 dann der KPD beitrat, ist dafür ein herausragendes Beispiel. Gemeinsam mit dem Physiker Hans Reichenbach, den er noch aus der Jugendbewegung kannte, setzte Wittfogel sich schon als junger Mann für eine Politisierung der studentischen Organisationen ein. Anfang der zwanziger Jahre war er jedoch vor allem als Schriftsteller und Bühnenautor bekannt, der unter anderem Stücke für Erwin Piscators Proletarisches Theater schrieb. 1925, schon als Mitarbeiter des Instituts, leitete Wittfogel kurzzeitig den Kulturteil der KPD-Parteizeitung Rote Fahne, die zu dieser Zeit unter anderem von Julian Gumperz herausgegeben wurde, dem späteren Assistenten des stellvertretenden Institutsleiters Friedrich Pollock. Die Liste ließe sich fortsetzen, doch das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die KPD nur für einen Teil der späteren Institutsmitglieder nach der Revolution vorübergehend zur politischen Heimat geworden war. Neben den Mitgliedern von SPD, USPD, KPD oder der anarchosyndikalistischen FAUD gab es unter den späteren Institutsmitarbeitern auch jene, die sich, obwohl vom Marxismus überzeugt, keiner spezifischen politischen Strömung anschlossen und auch um Parteien einen großen Bogen machten. Dies gilt etwa für Walter Benjamin, der ebenfalls aus der freistudentischen Jugendbewegung kam und nach dem Krieg mit anarchistischen und syndikalistischen Ideen sympathisierte, oder für die Freunde Friedrich Pollock und Max Horkheimer, die die spätere Institutsgeschichte so entscheidend prägen sollten.