Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: L'Asiathèque

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Recueil des contributions du colloque Images du Cambodge : mythe, histoire et mémoire.

Ces contributions issues du colloque intitulé Images du Cambodge : mythe, histoire et mémoire, tenu à Paris en 2015, questionnent l'impact des processus mémoriels sur la constitution d'une identité culturelle en soulignant que l'histoire du Cambodge ne peut se réduire à la splendeur d'Angkor d'un côté et l'horreur des années khmères rouges de l'autre.

Découvrez un ensemble enrichissant de questionnements de l'impact des processus mémoriels sur la constitution d'une identité culturelle au Cambodge.

EXTRAIT

Aux Archives nationales, le fonds Norodom Sihanouk dialogue « naturellement » avec les papiers des présidents de la République et de leurs conseillers diplomatiques, ou encore avec ceux des ministres chargés des Colonies ou des Relations diplomatiques, dans lesquels on trouve de la correspondance avec le roi du Cambodge, mais également parfois des photographies, essentiellement lors de rencontres en France ou au Cambodge. Je renvoie notamment aux archives de Jean Letourneau, ministre d’État chargé des Relations avec les États associés d’Indochine (96AJ), aux fonds de la présidence de la République sous Vincent Auriol (4AG), sous Charles de Gaulle (5AG (1)), sous Georges Pompidou (5AG (2)), sous Valéry Giscard d’Estaing (5AG (3)), sous François Mitterrand (5AG (4)) et sous Jacques Chirac (5AG (5)). Pour être exhaustif, il faudrait aussi dépouiller les fonds des Premiers ministres, qui comportent de la même façon des reportages photographiques relatifs aux audiences. On trouvera également des reportages des visites en France de Norodom Sihanouk dans les archives versées par le ministère de l’Intérieur, par exemple dans le versement 19940276 pour la visite des 24 et 25 février 1967. De façon plus ponctuelle et isolée, des images du Cambodge sont aussi à chercher dans le fonds de la Cour de justice de l’Indochine, au sein du dossier relatif à l’affaire du service de l’Information-Propagande-Presse au Cambodge du Gouvernement général pendant la période 1941-1944 (Z/7), ainsi que dans les archives de Jacques Soustelle, dans les dossiers de la revue Voici pourquoi (112AJ). Je signale enfin le fonds privé du Collectif intersyndical universitaire d’action Viêtnam Laos Cambodge (1965-1976) (versements 20000529, 20000530, 20010173, 20010244, 20050262, 20050269, 20050276 et 20050283).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

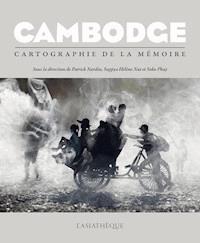

Couverture

4e de couverture

LIVRES PUBLIÉS À L’ASIATHÈQUE DOMAINE CAMBODGIEN

Dictionnaire français-khmer

par Michel Rethy Antelme et Suppya Hélène Nut

Titre

Cambodge

Cartographie de la mémoire

*

sous la direction de

Copyright

Nous remercions chaleureusement l’équipe de l’Asiathèque pour la publication de cet ouvrage collectif. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude envers les auteurs pour leur contribution et leur patience. Enfin, nos sincères remerciements s’adressent aux partenaires qui ont rendu possible à la fois le colloque et la publication des actes : l’université Paris 8, les Archives nationales, le Labex Arts-H2H, l’université Paris-Lumières, le Centre international de recherches et d’enseignement sur les meurtres de masse (Ciremm) et tout particulièrement l’équipe Esthétique pratique et histoire des arts (EPHA) du laboratoire « Arts des images et art contemporain ».

Ce projet bénéficie d’une aide de l’ANR au titre du programme Investissements d’avenir (ANR-10-labex-80-01).

Composition et mise en pages : Jean-Marc Eldin

Traduction à partir de l’anglais des contributions

de Boreth Ly et de Khartharya Um : Lise Thiollier et Suppya Hélène Nut

En couverture : Remissa Mak, « Déportés sur un cyclo-pousse » de la série

Partis trois jours(papiers découpés, fumée et photographie, 2015).

L’Asiathèque, 62, rue André-Joineau, 93310 Le Pré-Saint-Gervais.

www.asiatheque.com–[email protected]

ISBN : 978-2-36057-111-6 Avec le soutien du

Mythe et histoire

Olivier de Bernon

Le rôle de l’École française d’Extrême-Orient dans la fondation du « mythe khmer »

Alain Forest

Le Cambodge « protégé » : les ambiguïtés d’une restauration

Isabelle Flour

Angkor et la « mission salvatrice » de la France.

De la persistance du mythe colonial, du Musée indochinois au musée Guimet

Mémoire et territoire

Suppya Hélène Nut

Phnom Penh des origines à 1975 :

émergence et constitution des lieux de pouvoir et des lieux de mémoire

Serge Rémy

L’esprit d’indépendance : une architecture au Cambodge

Clothilde Roullier

Les images dans le fonds Norodom Sihanouk conservé aux Archives nationales

Transmission

Stéphanie Bopha Nann

S’adapter ailleurs : les Cambodgiens en France et aux États-Unis

Khatharya Um

Passages intergénérationnels de la mémoire

Soko Phay

Davy Chou ou la survivance des images perdues

Art contemporain

Boreth Ly

Se remémorer le 17 avril 1975 : à la recherche des images manquantes

Sabine Bouckaert

Du « réel » à l’imaginaire, modalités de l’immobile mobile dansl’Image manquante,de Rithy Panh

Patrick Nardin

Vann Nath cinéaste

Avant-propos

La visée de cet ouvrage est de croiser les regards de chercheurs et d’artistes qui se sont réunis autour d’un colloque international, « Images du Cambodge : mythe, histoire et mémoire » les 10 et 11 avril 2015 aux Archives nationales, pour marquer les quarante ans du génocide cambodgien. En effet, le besoin de réfléchir sur le passé est toujours vivace, non seulement pour tenter de comprendre, mais aussi pour empêcher un retour de la violence de masse. Le génocide ne survient pas par hasard : il apparaît au terme d’un processus de déshumanisation de l’Autre, qui prépare son anéantissement. L’étudier permet d’en prévoir le risque et rend d’autant plus urgentes son analyse et son historicisation. Devant la disparition prochaine d’une mémoire directe — les rescapés vieillissent et nombre d’entre eux nous ont déjà quittés, comme le peintre Vann Nath en 2011 —, il est important de faire un travail de réflexion en lien avec les témoins ou les héritiers directs, afin que la société puisse intégrer le passé khmer rouge1 et l’amnésie collective qui s’ensuit dans les débats sur l’histoire récente du Cambodge.

« L’identité cambodgienne » se construit entre deux pôles extrêmes : d’un côté la splendeur d’Angkor, et de l’autre l’horreur des années khmères rouges. Dans cet entre-deux, l’équilibre est fragile et incertain. Si le Cambodge hante les imaginaires contemporains, en particulier Angkor, qui n’est pas seulement un vestige archéologique, mais un mythe actif soutenant depuis le XIXe siècle une création littéraire et cinématographique, ce sont les effets des années de terreur qui façonnent la société : corruption généralisée, rupture ou manque de solidarité entre les générations, perte de valeurs, course effrénée à l’argent facile et à la satisfaction matérielle au détriment des nécessités sociales et culturelles. Le génocide a fait voler en éclats toutes les garanties symboliques.

S-21. Aspect du musée aujourd’hui.

Même si aujourd’hui les procès de Phnom Penh, mis en place pour juger les anciens dirigeants khmers rouges, ne sont pas exempts de critique, loin de là, ils offrent une occasion unique d’appréhender de l’intérieur les mécanismes d’un appareil génocidaire. Car l’« excès d’oubli » au nom de la réconciliation nationale a eu pour effet de gommer en grande partie les traces du régime khmer rouge, et de freiner la documentation sur les massacres et les disparitions. Le mutisme et l’amnésie collective ne favorisent pas la paix sociale, mais accentuent le danger d’une répétition du passé, tout en ruinant pour les Cambodgiens le sentiment de posséder une histoire et un monde communs.

L’immense majorité de la population cambodgienne, dont 40 % sont âgés de 15 à 25 ans, a très difficilement accès à sa propre mémoire. Le travail d’archives devient essentiel dans la valorisation des modes d’écriture et de diffusion par l’image ; en plaçant la question de l’Histoire et la brisure identitaire au cœur de leur réflexion, les artistes agissent pour contrer cet effacement du passé. Réemployés, détournés de leurs usages traditionnels, les films, les photographies, les sons, les objets, peuvent travailler une mémoire non discursive, faisant du document un opérateur de remémoration ou de fiction.

Pour en saisir les enjeux, nous avons réuni quelques-uns des meilleurs spécialistes qui interrogent successivement les mythes et les survivances des ruines d’Angkor, les processus mémoriels, ainsi que les formes visuelles qui se créent aujourd’hui au Cambodge. Ce volume reprend l’essentiel des communications qui ont été données au colloque d’avril 2015. Les douze contributions ont été toutes réécrites et réactualisées, structurant l’ouvrage en quatre parties.

Dans la première, « Mythe et histoire », Olivier de Bernon établit le rôle déterminant de l’École française d’Extrême-Orient dans la construction du mythe d’Angkor, au travers de ses missions scientifiques, administratives et politiques. Devenue l’un des piliers du Protectorat, l’EFEO a contribué à la fondation des grandes institutions culturelles du Cambodge moderne dont l’École de pâli, le Musée national ou la Bibliothèque royale. Mais l’auteur montre également la prééminence du courant « indianisant » au sein de l’École, qui n’est pas sans conséquence dans le désintérêt pour les études proprement khmères. Alain Forest complète cette approche en abordant la question de la mémoire telle qu’elle se présente à propos des quatre-vingt-dix années de protectorat français sur le Cambodge (1863-1953). Il étudie en particulier deux périodes : la première (1863-1897) correspond à la découverte du pays par des explorateurs individualistes ou savants passionnés, dont le plus emblématique est Adhémard Leclère ; la seconde (1897 à 1936) correspond au temps de la rationalisation, à travers les réformes politico-administratives, accompagnées par celles des savoirs. En ce sens, l’historien souligne les ambiguïtés d’une restauration du patrimoine traditionnel cambodgien par le biais d’institutions telles que l’École française d’Extrême-Orient, l’École des Arts et le musée voulu par Georges Groslier. Isabelle Flour démontre, quant à elle, que le mythe colonial est toujours actif, à travers les expositions sur Angkor organisées autrefois par le Musée indochinois, mais également par l’intermédiaire d’expositions contemporaines comme Angkor, naissance d’un mythe.Louis Delaporte et le Cambodge au musée Guimet en 2013. Elle dénonce la démarche hagiographique des conservateurs du musée Guimet envers Louis Delaporte, à qui ils doivent une bonne partie de leurs collections. En lui prêtant une « mission salvatrice », ils perpétuent le discours colonial de la IIIe République, dans un déni total des sources d’archives, des données fournies par l’histoire coloniale et du recul critique des études postcoloniales.

Dans la deuxième partie, « Mémoire et territoire », Suppya Hélène Nut étudie l’émergence et la constitution des lieux de pouvoir et des lieux de mémoire à Phnom Penh, depuis sa fondation par le roi Norodom en 1865 jusqu’à sa chute en 1975. Elle s’intéresse en particulier à un groupe qui a présidé à la destinée du pays et a été presque entièrement éradiqué par les Khmers rouges : les élites politiques et administratives de Phnom Penh. L’histoire du Cambodge semble s’être figée dans une forme d’état khmer rouge, consistant à faire table rase du passé, comme si entre Angkor et les Khmers rouges eux-mêmes rien n’avait eu lieu ; le Cambodge, dit Serge Rémy, semble ainsi ne connaître « en termes d’intérêt historique » que deux périodes décisives « l’empire khmer pour la gloire, le régime génocidaire des Khmers rouges pour le traumatisme ». Il s’alarme de l’effacement du patrimoine khmer, en particulier de la destruction sans états d’âme de la Nouvelle Architecture Khmère des années 1960, associée à la figure majeure de l’architecte Van Molyvann. La modernité au Cambodge semble aujourd’hui frappée d’amnésie, pour ne retenir comme modèles de développement urbain que les formes massives des grandes agglomérations chinoises, sans considération d’un éventuel patrimoine ou d’une culture architecturale. Clothilde Roullier revient sur la figure de Norodom Sihanouk qui, à la même époque, a fait le choix d’un développement ambitieux susceptible de pousser le pays sur la scène internationale ; personnage clé de l’histoire du Cambodge, Sihanouk a légué la totalité des archives en sa possession à l’École française d’Extrême-Orient, qui les a ensuite confiées aux Archives nationales. Celles-ci se trouvent aujourd’hui sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, où elles peuvent être librement consultées. L’affaire est peu connue mais singulière, puisqu’il s’agit sans aucun doute du seul cas d’un ancien chef d’État déposant ses archives dans un pays étranger.

Dans la troisième partie, « Transmission », Khatharya Um s’intéresse à la transmission de la mémoire à travers les générations marquées par le génocide commis par les Khmers rouges. Cette mémoire fragmentée, à l’image de la société cambodgienne postgénocidaire, s’exprime de diverses manières, pas seulement par le verbe. Cependant, le travail de mémoire est loin d’être achevé, laissant le soin à la jeune génération de le poursuivre par ses propres moyens et d’interroger des archives dont elle ne possède pas forcément les clés. Stéphanie Bopha Nann s’attache pour sa part à la situation des minorités cambodgiennes dans les sociétés occidentales, plus particulièrement en France et aux États-Unis. Ayant vécu une histoire marquée par le désastre du régime khmer rouge et l’exil forcé qui a suivi, comment des individus déplacés sont-ils en mesure de préserver une image de soi, une identité culturelle et sociale en référence à leur passé, qui ne soient pas dégradées ? À travers le film de Davy Chou le Sommeil d’or, Soko Phay interroge précisément l’effacement des traces et une mémoire en friche. L’histoire du cinéma cambodgien a connu entre 1960 et 1975 une période faste, mais il ne reste presque rien aujourd’hui de la production prolifique d’alors. Cette disparition est irrémédiable ; il s’agit d’assumer le manque afin d’en révéler l’ampleur. Davy Chou, en retrouvant cette histoire oubliée, éveille une responsabilité contemporaine qui ne concerne pas tant les images que l’aventure humaine qui les a fait naître.

La quatrième partie traite de l’art d’aujourd’hui. La question d’un « art contemporain » se pose dans un pays marqué par la tradition, où il est difficile d’envisager une pratique qui ne soit pas directement en prise avec une réalité économique. Nombreux sont les artistes qui travaillent sur commande ou produisent avec plus ou moins de bonheur des œuvres fortement illustratives destinées en général au tourisme de masse. Il reste que certains créateurs agissent dans une perspective plus ambitieuse et commencent à trouver un écho sur le plan international, en France, aux États-Unis, à Singapour ou ailleurs. Boreth Ly revient sur le travail de quatre artistes khmers Remissa Mak, Rithy Panh, Bora Chhay, and Khin You, et au regard qu’ils portent sur le 17 avril 1975, c’est-à-dire la date de la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges et le premier jour de l’évacuation forcée de la ville. La fête nationale officielle au Cambodge a lieu le 7 janvier, en souvenir de l’arrivée des troupes vietnamiennes en 1979 et du départ « libérateur » des Khmers rouges. Mais, selon l’auteur, en raison de son empreinte traumatique, c’est au contraire le 17 avril qu’il conviendrait de commémorer ; les mutations sociales et culturelles imposées par les Khmers rouges hantent toujours les artistes, qui ont fait de la chute de Phnom Penh une question majeure de leur travail. Au travers du film de Rithy Panh, l’Image manquante (2013), Sabine Bouckaert s’attache à la représentation que fait le cinéaste de la vie sous les Khmers rouges. Il ne s’agit pas de refaire l’histoire à l’aide du film, mais d’approcher ses méthodes singulières de narration et d’évaluer un protocole cinématographique qui produit du mouvement à partir de maquettes immobiles et de petites figurines sculptées. L’artiste cambodgien le plus célèbre est sans doute le peintre Vann Nath (1948-2011), l’un des sept survivants du camp d’extermination S-212 situé au centre de Phnom Penh dans un ancien lycée de la ville, Tuol Svay Prey, au cœur du quartier de Tuol Sleng. Tout le travail de l’artiste témoigne de l’histoire tragique de ce camp d’extermination, des tortures, interrogatoires, exécutions, dont il a reconstitué l’iconographie. Vann Nath est considéré comme le gardien d’une mémoire où la trace visuelle fait défaut, un passeur pour les générations futures, mais également un peintre essentiellement illustratif. À la suite de l’exposition de l’un de ses tableaux à la Documenta 13 en 2012, Patrick Nardin revient sur son travail pictural, au-delà de l’intouchable monument mémoriel qu’il représente, pour le soumettre au principe de la critique d’art.

La cartographie de la mémoire que compose cet ensemble de textes issus de différents territoires de recherche permet de saisir l’imaginaire d’un pays en pleine mutation économique et culturelle. Nous dédions ce volume à la nouvelle génération cambodgienne qui veut reprendre possession de son histoire.

1 Les termes « cambodgien » et « khmer » désignent la même chose. En revanche, le terme « Khmers rouges » a été utilisé par le roi Norodom Sihanouk pour nommer les Cambodgiens communistes.

2 Selon David Chandler, le « S » représente le mot sala ou « salle », 21 correspondant au numéro de code attribué au Santhebal (« sécurité » en khmer). Pour la journaliste Anne-Laure Porée, « S » signifie Sécurité, associé au numéro du canal radio de la Sécurité, c’est-à-dire 21. L’ethnologue Phong Tan considère quant à elle que S-21 n’est pas un code, mais un simple numéro d’ordre dans une liste de camps. Le culte du secret propre aux Khmers rouges rend difficile la compréhension précise de leur terminologie.

Mythe et histoire

Le rôle de l’École française d’Extrême-Orient dans la fondation du « mythe khmer »

Le déchiffrement, en 1879, d’une inscription sanskrite du Cambodge par le Hollandais Hendrik Kern marque, comme on le sait, le début des études khmères. Les savants indianistes de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres comprennent aussitôt la nécessité de fonder un organisme capable de collecter méthodiquement sur le terrain les traces des vieux empires indianisés du Cambodge et du Champa désormais placés dans le ressort de la puissance française.

Il faut pourtant une décision du gouverneur général de l’Indochine Paul Doumer pour que soit fondée en 1898, vingt ans après les premiers travaux académiques relatifs au Cambodge, la « Mission archéologique permanente de l’Indochine » qui devient, en janvier 1900, l’École française d’Extrême-Orient (EFEO). Ainsi donc, si l’École est bien conçue initialement comme une institution savante, elle appartient à ses débuts à l’administration coloniale et constitue, dans le cas particulier du Cambodge, l’un des rouages du protectorat. L’EFEO a joué un rôle déterminant dans la fondation des grandes institutions culturelles du Cambodge moderne : la Conservation d’Angkor en 1907, l’École de pâli en 1912, le Musée national en 1917, la Bibliothèque royale en 1925, l’Institut bouddhique et le musée du Vatt Po Veal à Battambang en 1930. Dans chaque occurrence, il s’agissait de répondre à la nécessité de créer une structure destinée au développement d’une discipline scientifique — l’archéologie, l’histoire, la philologie — mais, parce que l’EFEO était aussi une institution du protectorat, ces fondations étaient également conçues, à certains égards, pour servir les desseins de la tutelle politique.

Il y a donc lieu d’examiner dans quelle mesure les travaux conduits sous l’égide de l’EFEO furent tributaires de leur cadre administratif et politique, mais aussi à quel point ces travaux ont pu avoir, en retour, des conséquences politiques au Cambodge, sans doute de façon plus sensible que dans les autres pays d’Asie où l’EFEO a été et est encore présente. Lorsque les premiers chercheurs de l’EFEO arrivent au Cambodge, le discours officiel s’expose de façon simple, dramatique et cocardière : I. la « grandeur d’Angkor » suivie de l’interminable décadence de l’Empire khmer ; II. le Protectorat salvateur de la France intervenu à temps pour sauver le Cambodge d’une disparition imminente.

Une fois tournée la page du protectorat, le Cambodge indépendant ne vit pas son émancipation sans quelque vertige. Il arrive que l’héritage en creux de l’extraordinaire empire khmer, dont les savants de l’EFEO ont révélé le prodige depuis un siècle, accable certains vivants autant qu’il les porte. La sagesse résignée et heureuse du paysan khmer derrière son bœuf et celle du moine installé à l’ombre du banian ne résistent pas à l’inquiétude des jeunes bourgeois intellectuels frottés à cette modernité étrangère qui s’affirme universelle. L’idée que l’Histoire peut remonter le temps illumine à l’occasion quelques esprits frustrés et paradoxaux qui bientôt revendiquent la grandeur de leurs pères en la cherchant, comme le reflet de la lune, au fond du puits de toutes les idéologies.

À l’arrivée des Français, les Khmers avaient conscience que leur situation présente ne traduisait pas la puissance qui avait été jadis la leur. Toutefois, dans l’imaginaire national, la ruine de la nation khmère remontait à la prise de Longvêk par les Siamois en 1594. La légende de « Preah Ko et Preah Kéo » résumait les malheurs du Cambodge : les trésors scripturaires de l’ancienne capitale, déposés dans le ventre d’une statue de bœuf, et les richesses de la couronne, confondues avec les pouvoirs magiques qu’elles conféraient à son détenteur, avaient été pillés et emportés par le conquérant siamois. Le désastre était complet mais, au fond, l’infortune des armes devant un ennemi auquel on avait pu se mesurer recélait le vague et rassurant espoir que la fortune pouvait un jour redevenir plus favorable.

Les travaux épigraphiques conduits par les savants dès l’instauration du protectorat et les premières découvertes archéologiques révèlent aux Cambodgiens que les gigantesques temples d’Angkor ne sont pas, comme le voulaient leurs légendes, des créations semi-divines et que le complexe d’Angkor Vat n’a pas été construit par l’architecte divin Visvarkam pour servir d’écuries aux équipages du dieu Indra. Les paysans et les princes cambodgiens découvrent que ces monuments spectaculaires sont bien les œuvres de leurs ancêtres. Dans le même temps, le sinologue Paul Pelliot fait resurgir de plus de mille ans d’oubli les contours des premiers royaumes locaux, prospères du ier au viie siècle, qu’on ne connaît depuis lors que sous leurs noms chinois de « Funan » et de « Zhenla », faisant plonger les racines du pays khmer plus profondément encore dans le temps.

Ainsi les chercheurs français bouleversent-ils l’image que les Cambodgiens ont d’eux-mêmes, exaltant l’orgueil du passé très ancien dont ils peuvent se prévaloir en même temps que s’accuse l’amertume du sentiment de leur déclin. Depuis lors, tous les discours identitaires cambodgiens — celui des nationalistes de Song Ngoc Tanh, celui de la République de Lon Nol, celui des aberrations ultranationalistes khmères rouges — ressassent avec une effrayante continuité le syndrome « grandeur/décadence » et l’obsession morbide de retrouver la grandeur d’Angkor, voire de la dépasser. Cette obsession pathétique s’exprime encore en toutes lettres dans le préambule de la constitution de 1993 aujourd’hui en vigueur, qui commence par cette phrase effarante :

Nous, Peuple Khmer, héritiers d’une civilisation grandiose, d’un grand pays prospère, d’une haute renommée étincelante comme le diamant ; tombés dans une terrifiante déchéance au cours des deux dernières décennies où nous avons traversé des désastres très regrettables1…

L’École française d’Extrême-Orient n’a été véritablement présente et active au Cambodge qu’à partir de 1907, date de la restitution des provinces occidentales par le Siam et de l’incorporation d’Angkor dans le ressort de l’administration française. Or, si les pionniers que furent Ernest Doudart de Lagrée, Francis Garnier, Jean Moura ou Étienne Aymonier avaient entrepris de dessiner le visage du royaume khmer à tous ses âges, les indianistes de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres qui parrainent l’EFEO et les sanskritistes qui la dirigent ne masquent pas le parti pris classiciste qui consiste à privilégier la recherche des sources indiennes qu’ils retrouvent au Cambodge, quitte à dénigrer la créativité des populations locales. Pour eux, le Cambodge n’est intéressant que s’il est indien. Ainsi, lors de la séance inaugurale de la Commission archéologique de l’Indochine, le 13 janvier 1908, le directeur de l’EFEO, Louis Finot, déclare-t-il :

Il n’existe en Indochine qu’une catégorie d’édifices qui puisse être conservés, parce qu’ils sont construits en matériaux durables, et qui méritent de l’être, parce qu’ils ont le caractère de véritables œuvres d’art : ce sont les monuments qui peuvent être appelés hindous, étant issus directement d’une culture religieuse et artistique importée de l’Inde.

L’énormité des ruines d’Angkor, la densité de leurs vestiges dans un espace assez restreint, l’exigence de la tutelle administrative que soit valorisé le moindre subside accordé aux archéologues, font pendant longtemps se concentrer tous les moyens de la recherche sur la chimère d’un empire « indianisé » dont les provinces, les ressorts économiques, et surtout la vie des villages et celle de leurs habitants restent dans l’oubli.

On ne peut pas faire grief à l’EFEO ni à ses chercheurs d’avoir déchiffré les inscriptions, rétabli la chronologie des rois, non plus qu’aux archéologues d’avoir dégagé Angkor et retrouvé l’antiquité des frontières du vieil empire des Khmers. Il faut même saluer une œuvre considérable, exemplaire à bien des égards, et s’incliner devant la stature de savants tels que Louis Finot, George Cœdès ou Claude Jacques. L’œuvre scientifique des savants de l’EFEO, chacun dans sa discipline, ne peut être mise en cause d’un point de vue méthodologique, ni même déontologique. On doit cependant admettre que « l’angkorisme » promu par les sanskritistes et les archéologues qui a dominé les travaux de l’École au Cambodge pendant un siècle n’a pas toujours été complètement innocent.

À une certaine époque, cet « angkorisme » s’est inscrit sur fond de rivalité coloniale entre laquelle se mesuraient les empires français et britannique. Il s’agissait pour les Français d’affirmer que les grands empires indianisés d’Indochine ne le cédaient en rien par l’antiquité, l’art et le prestige aux royaumes des Indes britanniques ou néerlandaises. À bien des égards, l’EFEO était l’organe privilégié de cette affirmation.

Mais surtout, l’EFEO est placée sous la tutelle de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres où dominent les études classiques helléniques et latines. Les savants qui la composent ne ressentent d’attrait pour l’Indochine qu’autant qu’elle peut se révéler « classique » et que la littérature qu’on y collationne est canonisée dans l’une ou l’autre des grandes langues indiennes issues de la souche indo-européenne. Dès lors, les chercheurs de l’EFEO désireux de faire briller leur institution — et de briller eux-mêmes aux yeux de leurs censeurs — se préoccupent principalement d’assigner le bon culte indien au bon règne « d’un roi-varman » et d’identifier les sources littéraires indiennes dont s’inspirent les créations locales. Le Cambodge vivant et l’originalité du bouddhisme vernaculaire sont ignorés ou laissés dans l’ombre2.

L’Institut bouddhique dans les années 1910-1920.

Les chercheurs français, déroutés par le désintérêt des bikkhu (moines bouddhistes) khmers pour le sens littéral des stances pâlies qu’ils récitent pourtant avec exactitude, déplorent de ne pouvoir trouver au Cambodge aucun interlocuteur « savant » au sens où ils l’entendent eux-mêmes, c’est-à-dire aucun bouddhiste lettré ayant de son savoir une vision critique et du pâli une maîtrise suffisante pour les aider à étudier les textes. Le gouverneur général de l’Indochine, informé par les savants de l’EFEO du faible niveau scientifique des bonzes cambodgiens, veut pourtant, pour des raisons hautement politiques, les « sevrer » de la nécessité de se rendre à Bangkok pour approfondir leurs études. Il entend soustraire ainsi le Cambodge à la suzeraineté que le Siam exerce sur lui en matière de religion. Ainsi confie-t-il à l’EFEO, dès 1909, la mission d’élaborer le projet de l’« École de pâli » qui voit le jour en 1912 et dont le développement conduira, en 1925, à la fondation de l’« École supérieure de pâli. »

L’EFEO reçoit donc pour mission de former les lettrés cambodgiens dont elle a besoin en concevant une institution au sein de laquelle les élèves bonzes suivront des études classiques organisées pour des promotions annuelles de religieux-étudiants et sanctionnées par des diplômes universitaires :

[…] les organisateurs ne désespèrent pas de former dans l’avenir, parmi ceux qui sortiront de l’École avec leur diplôme d’âcariya (maître), de bons collaborateurs indigènes pour nos orientalistes. (Finot, message au résident supérieur, 24 novembre 1914)

Ce sont donc, de façon assez ironique, les représentants de la France républicaine et laïcarde du début du XXe siècle qui entreprennent de rehausser le prestige du royaume khmer en mettant localement à la disposition des religieux cambodgiens les moyens nécessaires à l’approfondissement de leur connaissance des langues indiennes, notamment du pâli, afin de leur faciliter la compréhension littérale des textes canoniques du bouddhisme.

L’administration du protectorat dicte ainsi au gouvernement cambodgien les termes de l’ordonnance royale du 13 août 1909 qui instaure l’École de pâli en se situant, jusqu’à la caricature, dans le cadre de l’idéologie « décadence-renaissance ». Ce texte, rédigé sans égard pour les vieilles traditions locales, expose le caractère strictement administratif du saṅgha (communauté des moines bouddhistes) national auquel doit aboutir la réforme universitaire de l’enseignement mise en place par le protectorat et le caractère coercitif des mesures qui doivent être prises pour amoindrir l’influence du Siam :

Considérant que depuis l’antiquité la langue pâlie est en honneur au Cambodge, que c’est en elle qu’est rédigé le Tripiṭaka (les Trois Corbeilles) qui contient le dharma (la Loi bouddhique) et le viṇaya (la Corbeille de la discipline) du Buddha, et que c’est d’elle que provient la littérature khmère, qu’il est donc indispensable d’en proposer l’étude afin que les religieux et les laïques se pénètrent à fond de l’enseignement et des préceptes de notre maître, le très parfait Buddha, nécessaires au relèvement du niveau intellectuel et moral de nos sujets, et pour qu’enfin notre langue et notre littérature se développent et s’enrichissent davantage ; […]

10). Le service royal s’occupera de faire reproduire, soit sur feuilles de palmier, soit par l’imprimerie, le texte des Écritures pâlies ; ces textes seront plus soignés que ceux de Bangkok. C’est pourquoi nous défendons aux Khmers d’aller étudier désormais au Siam. […]

20). À l’avenir les titres de « religieux de l’apanage royal », « chef d’apanage » et « chef de monastère » ne seront plus donnés qu’aux religieux reçus aux examens institués par la présente Ordonnance.

La prévalence des études indiennes classiques affichée dans cette ordonnance, au préjudice d’études proprement khmères, au titre absolument fallacieux que la littérature khmère dériverait de la littérature pâlie, reflète, encore une fois, les préoccupations des indianistes de l’EFEO et de l’Académie. Non contents de centrer la formation des futurs cadres du saṅgha national khmer sur les études indiennes, les savants français récusent les vieilles méthodes traditionnelles d’apprentissage du pâli qui ont cours dans les monastères et reposent sur la mémorisation des sept parties de la grammaire de Kaccâyana, puis sur la lecture des Commentaires du Vinaya-piṭaka et du Suttanta-piṭaka, enfin sur la mémorisation du Dhammapada-aṭṭhakathâ avant, pour quelques virtuoses, d’entamer l’étude de l’Abhidhamma-piṭaka et de la Maṇga-latthadīpanī.

Persuadé que le rationalisme des méthodes occidentales finira bien par séduire les Cambodgiens dès lors qu’ils s’y seront habitués et qu’ils en apprécieront l’efficacité, Louis Finot recommande au résident supérieur à Phnom Penh de faire veiller à ce qu’une séance au moins par semaine soit consacrée à l’étude de l’alphabet latin et à la lecture des textes pâlis en transcription tels qu’ils sont publiés dans les éditions européennes :

C’est un fil bien ténu qui rattache l’École de pâli à la science occidentale, mais il sied de ménager prudemment les transitions et nous ne doutons pas que l’enseignement qui y sera donné ne s’ouvre avec une confiance croissante aux méthodes et aux résultats de l’indianisme français. Nous suivons avec une attention sympathique la carrière d’une institution qui promet d’avoir d’heureux effets sur le développement intellectuel du peuple cambodgien. (Finot, message au résident supérieur, 24 novembre 1914)

La primauté donnée aux études indiennes au Cambodge s’accommode d’un désintérêt profond et durable pour la littérature locale, en particulier pour l’importante littérature bouddhique vernaculaire des monastères. Insensibles aux rituels qui accompagnent la scénarisation de cette littérature locale, et même encouragés à les négliger par les religieux cambodgiens lettrés rentrés du Siam eux-mêmes qui les dénoncent comme des survivances syncrétiques sans fondement dans le viṇaya, les chercheurs de l’École ramassent toute la pratique vivante sous la notion de « bouddhisme populaire » qui colle merveilleusement au modèle grandeur-décadence. D’ailleurs, si l’on parle de « bouddhisme populaire », c’est pour ne pas parler de « bouddhisme dégénéré », mais on n’en pense pas moins. Les savants de l’EFEO se laissent même aller parfois à dénigrer les quelques érudits français qui prétendent trouver un intérêt réel à des études proprement khmères. Avec quelle hauteur, en effet, Louis Finot et George Cœdès ne traitent-ils pas les publications d’un Adhémard Leclère ou d’un Georges Groslier. Et si l’on est moins sévère pour Étienne Aymonier qui a rapporté tant d’estampages, on ne fait guère profit à l’EFEO de la foule de ses observations qui, dans les domaines de l’ethnologie, de la linguistique, de l’histoire ou de l’archéologie, semblent aujourd’hui si précieuses.

L’autorité du protectorat, soucieuse de renforcer les frontières d’un royaume d’autant plus facile à défendre que s’affirme l’identité de sa population, attend aussi de l’École française d’Extrême-Orient qu’elle recherche dans les livres khmers des jalons plus indiscutables que des procès-verbaux d’abornement. Qui sait si ces textes illisibles ne renferment pas des renseignements utiles sur la conscience que les Khmers ont eux-mêmes des limites de leur ancien empire. George Cœdès entreprend donc en 1912 de faire dresser l’inventaire de tous les textes manuscrits déposés dans les bibliothèques des pagodes. En bon indianiste, il se réserve « l’examen personnel des grandes collections pâlies de Phnoṃ Péñ et de Bàttaṃbaṅ dont les richesses, peu connues, méritent d’être signalées » (Cœdès, BEFEO 1912, p. 176). S’il se flatte, dans un premier temps, du zèle avec lequel les chefs des plus petites pagodes ont répondu à son enquête, s’il se flatte même d’avoir réuni plus de mille quatre cents inventaires dans tout le pays, il découvre bientôt leur incohérence, l’impossibilité de reconnaître le même texte sous plusieurs titres, ou bien de distinguer une variété insaisissable de textes portant le même intitulé, ou encore celle d’identifier un auteur et d’assigner une date de composition. Son entreprise, annoncée à grands rengorgements, fait long feu.

George Cœdès (1886-1969) dans les années 1930.

Deux ans plus tard, occupant le poste rassurant de directeur de la Bibliothèque Vajirañâna, qui préfigure la bibliothèque nationale du Siam, Cœdès n’a de cesse d’y faire recopier à Bangkok les textes pâlis importants qu’il n’a jamais trouvés dans les bibliothèques du pays khmer. Ce faisant, il ne songe qu’à réparer les faiblesses du Cambodge en abondant la bibliothèque de l’École de pâli de textes qui, pour le plus grand nombre, n’ont pourtant jamais circulé dans le pays khmer.

La vocation de la bibliothèque de l’École supérieure de pâli dépasse rapidement celle d’un instrument réservé à l’enseignement, et la nécessité de développer une grande bibliothèque de référence pour le Cambodge, dotée de structures propres, se fait sentir. En 1925, une ordonnance royale institue la « Bibliothèque royale du Cambodge ». L’indianiste Suzanne Karpelès, détachée de l’EFEO, en devient le premier conservateur. Sa mission consiste à recueillir, classer, conserver et faire connaître le patrimoine littéraire et philologique du Cambodge, en somme, à reprendre le chantier que Cœdès n’avait pas su mener à bien dix ans plus tôt. Pour la première fois, la littérature vernaculaire du Cambodge est recensée et collectée à côté des textes pâlis. Les travaux de Suzanne Karpelès portent cependant préférablement sur les leçons cambodgiennes des grands textes d’origine pâlie ou sanskrite dont tous les efforts de l’EFEO tendent à identifier les modèles indiens. Il en résulte que la littérature proprement khmère est toujours si délaissée un quart de siècle plus tard, en 1952, que le directeur de l’EFEO doit encore demander à Roger Billard d’en faire la recension, précisant : « Cette question est à ma connaissance entièrement vierge. » (Télégramme [Louis Malleret] à Roger Billard, 17 décembre 1952) Au demeurant, l’indianiste Billard ne fait pas avancer la question d’un pas, préférant se consacrer à des questions d’astronomie.

En plus des religieux érudits anciens élèves de Louis Finot dont elle s’entoure, Suzanne Karpelès recrute de jeunes intellectuels laïcs, parmi lesquels Son Ngoc Thanh, dont elle considère avec sympathie l’aspiration à s’émanciper. Ainsi publient-ils, en 1936, à l’ombre de l’Institut bouddhique, le premier journal d’opinion en langue khmère, Nagaravatta, dont la ligne éditoriale évolue insensiblement du désir d’émancipation à l’anticolonialisme. L’Institut bouddhique héberge ainsi le principal foyer de protestation contre le protectorat et la colonisation. Ce qui est déjà inadmissible pour les autorités françaises en temps de paix devient évidemment intolérable en temps de guerre et d’occupation japonaise. Suzanne Karpelès est désavouée. Comme on ne peut pas lui faire ouvertement des reproches qui lui attireraient le soutien intempestif des activistes khmers, le directeur de l’EFEO et le gouverneur général ramassent dans le caniveau les lois antisémites de Vichy pour la mettre à la retraite d’office le 30 juillet 19413.

Les Japonais, quant à eux, flattent les aspirations d’une partie des bonzes et notamment celle du vénérable Hem Chieu, professeur à l’Institut bouddhique, que les Français finissent par arrêter le 18 juillet 1942, négligeant d’avertir la hiérarchie bouddhiste comme l’exige la coutume. Pach Chhœun, rédacteur en chef de Nagaravatta, prend alors la tête de quelque deux mille manifestants, parmi lesquels une majorité de religieux, pour protester auprès du résident supérieur. La « révolte des ombrelles », ainsi nommée en référence aux ombrelles brandies par une partie des moines, est de la sorte la première manifestation publique du jeune nationalisme khmer4.

Le renforcement de l’armature identitaire du Cambodge par la résurrection du passé ancien d’abord, par des méthodes rationnelles d’enseignement ensuite, a fait naître inévitablement le besoin d’émancipation des cadres formés sous la bannière de la Liberté, dont une partie devient rapidement hostile à la tutelle française. Pour autant l’action de l’École n’a été mise en cause ni par les autorités du protectorat, ni par les nationalistes cambodgiens à la formation scientifique desquels elle a pu participer. Personne au Cambodge n’a fait à l’EFEO le beau reproche de « colonisation intelligente » tel qu’il a été formulé au Viêtnam où les intellectuels, sans méconnaître les apports de l’École dans le domaine de la culture et des sciences humaines à la connaissance de leur pays, ne les dissocient jamais de l’entreprise coloniale.

Au Cambodge, bien au contraire, la boucle est bouclée. Au sein de l’Institut bouddhique, qui devient définitivement indépendant de l’EFEO en 1955, l’esprit indianiste que lui ont insufflé Louis Finot et Suzanne Karpelès demeure plus que jamais vivant. Les trois élèves les plus brillants du cours de sanskrit que Louis Finot avait dispensé à Hanoï, les Vénérables Chuon Nath, Huot That et Pang Khat, devenus collaborateurs de Suzanne Karpelès et membres correspondants de l’EFEO, commencent, en effet, leur carrière en enseignant les langues indiennes avant d’accéder aux responsabilités majeures à la tête du saṅgha khmer. Devenus les maîtres de l’enseignement officiel dispensé aux étudiants-moines dans tout le Cambodge, ils reproduisent les exigences rationalistes des universitaires français, avec même une raideur accrue en condamnant les vieilles pratiques ritualistes du bouddhisme local que les savants de l’EFEO se contentaient de ne pas comprendre.

À l’ambition politique et sentimentale de retrouver la grandeur d’Angkor s’ajoute désormais l’exigence des hiérarques du saṅgha khmer adoubés par l’EFEO d’accéder à la compréhension littérale des textes du canon pâli et à l’orthopraxie définie par la « Corbeille de la discipline » (vinayapiṭaka). Une fois de plus, le Cambodge vivant et créatif doit s’effacer devant le dénigrement des savants, mais désormais ces savants sont des Khmers.

On peut, en guise de conclusion, rêver avec mon maître et ami Gérard Diffloth5 : « Comme tout aurait été différent si le premier directeur de l’École n’avait pas été un sanskritiste, mais un linguiste ou un ethnologue ! »

Olivier de Bernon

1 « Préambule de la Constitution du 21 septembre 1993 », dans les Constitutions du Cambodge, édition bilingue français-khmer, Kong Phirun et Jean-Marie Crouzatier éd., Presses de l’université des Sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 192.

2 Il a pu arriver que les circonstances forcent les sanskritistes de l’EFEO à recouvrir leur « angkorisme » d’un badigeon moderne. En publiant en 1942 au Japon — en pleine guerre du Pacifique ! — un article intitulé « Un document capital sur le bouddhisme en Indochine, la stèle de Vàt Sithor », George Cœdès s’emploie comme il le peut, au moment où le Protectorat manque le plus de substance, de réaffirmer l’intérêt et la compétence de la France pour l’Indochine, sans un regard vers les Indochinois. La notion d’« Indochine » n’a évidemment aucune pertinence pour l’inscription K.III, datée de 890 Çaka (968 A.D.), qui renseigne sur le bouddhisme de la fin du Xe siècle, à l’époque du roi Jayavarman V, sous le règne duquel commence d’être édifié le Présat Ta Kéo.

3