Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: artesinex

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

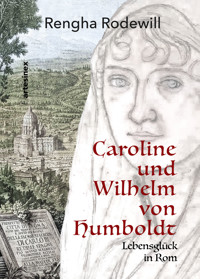

Ein einzigartiges Zeugnis der Goethezeit: Der umfangreiche Briefwechsel zwischen Caroline und Wilhelm von Humboldt offenbart die Entwicklung zweier außergewöhnlicher Persönlichkeiten zwischen Spätaufklärung, Klassik und Romantik. Während Wilhelm als Diplomat in Rom, Wien und London wirkte, entfaltete sich Caroline zu einer bedeutenden Intellektuellen ihrer Zeit. Besonders faszinierend ist die Geschichte um den mystischen Brunnen des Calixtus – den »Pozzo« –, den Caroline in Rom für 150 Skudi erwarb und der heute noch im Atrium des Schlosses Tegel in Berlin steht. Dieses als »Humboldtschloss« bekannte Elternhaus der Gebrüder Humboldt wurde zum kulturellen Mittelpunkt ihrer Zeit. Im geistigen Umfeld der Humboldts begegnen wir bedeutenden Zeitgenossen wie Bettina von Arnim, die als Verkörperung des romantischen Zeitgeistes mit Goethe, Beethoven und führenden Komponisten in Verbindung stand. Aus den fast tausend erhaltenen Briefen entsteht eine eindrucksvolle Doppelbiografie, die nicht nur von persönlicher Entwicklung erzählt, sondern auch die kulturellen und politischen Strömungen ihrer Epoche lebendig werden lässt. Anna von Sydows meisterhafte Edition eröffnet einen intimen Einblick in ein faszinierendes Kapitel der deutschen Geistesgeschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 495

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mara

Rengha Rodewill

Marianne Fleischhack

Caroline von Humboldt

Caroline und Wilhelm von Humboldt

Briefe 1808–1809

Hans E. Pappenheim

Humboldts Brunnen des Calixtus

Anna von Sydow

Gabriele von Bülow

Rodewill, Rengha: Friederike Brun; Antico Caffè Greco; Casa Buti; Ridolfo Schadow; Via Appia. Regina Viarum; Von Spartakus zu Rosa Luxemburg; Caroline von Wolzogen; Epochale und epochenübergreifende Korrespondenz; Sophie von La Roche; Bettina von Arnim; Schloss Wiepersdorf; Schloss Tegel.

Fleischhack, Marianne: »Caroline von Dacheröden von Humboldt«, aus: Frauen als Partner, Evangelische Verlagsanstalt Berlin 1976.

Sydow, Anna von (Hg.): »Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen 1788–1835« Bd. 2: Von der Vermählung bis zu Humboldts Scheiden aus Rom (Auszug 1808–1809), Verlag Mittler & Sohn, Berlin 1920.

Sydow, Anna von (Autorin) »Gabriele von Bülow geborene von Humboldt«, ein Lebensbild aus den Familienpapieren Wilhelm von Humboldts und seiner Kinder (Auszug Kindheit in Rom 1802–1810), Verlag Mittler & Sohn, Berlin 1894.

Pappenheim, Hans E.: »Wilhelm von Humboldts Brunnen des Calixtus«, S. 227–242, Die Antike, Zeitschrift für Kunst und Kultur des klassischen Altertums, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin 1940.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen der Urheberrechtsgesetze ist ohne Zustimmung vom artesinex verlag unzulässig und strafbar. Dies gilt hauptsächlich für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für Copyright-Verstößen auf Internet-Plattformen.

© artesinex verlag Berlin (Germany), Juni 2025

Herausgegeben von: Rengha Rodewill, Micaela Porcelli

Autorin: Rengha Rodewill

Beigefügte Werke von: Marianne Fleischhack, Wilhelm und Caroline von Humboldt, Hans E. Pappenheim, Anna von Sydow

Titelgestaltung: © Rengha Rodewill

Fotografien: Rengha Rodewill © VG Bild-Kunst Bonn; © Bildrecht, Wien

Historische Fotografien und biografische Dokumente: Archive und Privatarchiv

Lektorat: Tovi Brunner

Layout: Shaya Schwartz

artesinex verlag

Stuhmer Allee 1a

D-14055 Berlin

ISBN 978-3-910471-70-2 (ePUB-Reflowable)

ISBN 978-3-910471-71-9 (ePUB-FXL)

ISBN 978-3-910471-69-6 (ePDF)

www.artesinex.com

www.rengha-rodewill.com

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Caroline von Humboldt

Marianne Fleischhack (1976)

Teil 2

Anna von Sydow

Die Urenkelin

Caroline und Wilhelm von Humboldt

Briefe 1808–1809

Teil 3

Friederike Brun

Salonnière und Schriftstellerin

Antico Caffè Greco

Roma – A.D. 1760

Casa Buti

Bertel Thorvaldsen

Ridolfo Schadow

Im Kontext preußisch-römischer Künstlerkreise

Teil 4

Wilhelm von Humboldts Brunnen des Calixtus

Hans E. Pappenheim (1940)

Via Appia. Regina Viarum

Calixtus-Katakomben

Von Spartakus zu Rosa Luxemburg

Ein ideologisches Narrativ

Teil 5

Caroline von Beulwitz-Wolzogen

Ménage-à-trois

Sophie von La Roche

Dichtung und Wahrheit

Bettina von Arnim

Der Kobold

Schloss Wiepersdorf

Literarisches Erbe der Romantik

Gabriele von Bülow

Anna von Sydow (1894)

Schloss Tegel

Die Geschichte eines Gesamtkunstwerkes

Anhang

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Autoren

Prolog

Die Stadt Rom, mit ihrer reichen Geschichte und ihrem kulturellen Erbe, ist seit jeher ein Ort der Inspiration für Gelehrte, Künstler und Suchende. In den engen Gassen und antiken Ruinen gibt es unzählige Rätsel, die darauf warten, entdeckt zu werden. Eines dieser Geheimnisse ist die Legende vom Brunnen des Calixtus, den »Pozzo«. Schon seit Jahrhunderten erzählt man sich in Rom von einem geheimnisvollen Brunnen, der über magische Kräfte verfügen soll. Es heißt, dass das Wasser dieses Brunnens denjenigen, die davon trinken, außergewöhnliche Weisheit und Wissen verleiht. Diese Legende hat viele Menschen fasziniert und in ihren Bann gezogen. Doch eine der bemerkenswertesten Geschichten, die mit diesem »Pozzo« verbunden ist, ist die von Wilhelm von Humboldt. Ein Mann, der im 19. Jahrhundert zu den bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit zählte. Humboldt hatte sich schon als Student neben seinen Fachstudien für die Kunst der Antike begeistert. So war ihm eine besonders reiche Zeit beschieden, als er in den Jahren 1802–1808 Preußen beim Heiligen Stuhl in Rom vertrat. Humboldt war bekannt für seinen unersättlichen Wissensdurst und seine wegweisenden Beiträge zur Bildung und Sprachwissenschaft. Als er nach Rom kam, wurde er von der Schönheit und dem kulturellen Reichtum der Stadt in den Bann gezogen. Doch es war vor allem die Legende des Brunnen des Calixtus, die seine Aufmerksamkeit erregte. Während Wilhelm 1808 Rom verlassen muss, verbleibt seine Frau Caroline von Humboldt, mit den Kindern in Rom. In San Calisto wird sie auf den »Pozzo« aufmerksam, den die Benediktiner, wohl weil er zu sehr vernachlässigt war, verkaufen wollten, und so gelang es ihr, das Kunstwerk für 150 Skudi zu erwerben. Heute steht der Marmorbrunnen des heiligen Calixtus im Atrium des Schlosses Tegel1 in Berlin.

Der Briefwechsel zwischen Caroline und Wilhelm von Humboldt, vom Kennenlernen des Paares 1788 über seine diplomatischen Missionen in Rom, Aachen, Wien und London bis zum Tod Carolines 1829 ist ein fortdauerndes schriftliches Gespräch und legt Zeugnis ab von der Vermischung der klassisch-romantischen Kultur, zugleich ein Erdbebenmesser der kulturellen, wissenschaftlichen und politischen Tendenzen zwischen Spätaufklärung, Klassik, Romantik und dem Ende der Goethezeit. Trotz der Plünderung des Schlosses Tegel im Jahr 1806, durch die viele Dokumente vernichtet wurden, blieben nahezu 1000 Briefe erhalten, die seit der Edition von Anna von Sydow in ungefähr 3000 Druckseiten vorliegen. In ihr wird das gemeinsame Leben des Paares im Verständnis des 19. Jahrhunderts als Biografie in Briefen präsentiert, aber, gegen die in der Zeit üblichen Überzeichnung der männlichen Stimme, als eine Doppelbiografie zweier distinkter und doch gleichwertiger Stimmen. Im fast undurchdringlichen Dickicht der Briefeditionen Wilhelm von Humboldts stellt Anna von Sydow eine maßstabsetzende Leistung dar. Begünstigt durch die oft jahrelangen Trennungen des Paares schlägt sich in diesem Briefwechsel die Entwicklung zweier sehr unterschiedlicher Charaktere nieder. Insbesondere im Hinblick auf Caroline sind diese Briefe die zentralen Dokumente der Entwicklung einer Intellektuellen zwischen literarischer Klassik und künstlerischer Romantik; sie sind zugleich Dokumente der Entwicklung einer neuen, individuellen Sprache der Liebe aus der konventionalisierten Sprache der Empfindsamkeit heraus. Die Bedeutung der Autorin Caroline von Humboldt bekundet sich eben nicht in einem Werk, sondern in ihren Briefen, in ihrer Schreibweise, die erst in späteren Jahren intensiv beachtet werden wird. Wilhelm von Humboldt hat seine Ehe mit Caroline rückblickend als den entscheidenden Impuls seines Lebens gedeutet. An den Philologen Friedrich Gottlieb Welcker schreibt er im Dezember 1809: »Eine Heirat hat selten auf einen Mann einen günstigen Einfluss. Mich aber, kann ich wohl sagen, hat die meinige gerettet. Ich habe eine ordentlich unselige Fähigkeit, mich jeder Lage anzupassen, und stand, als ich mich versprach, eben auf dem Punkt, ganz und rettungslos den in äußeren Verhältnissen unter uninteressanten Menschen zu versinken, als mich meine Verbindung und der darauf notwendig gegründete Plan, selbstständig und für mich zu leben, plötzlich wie aus einem Schlummer herausriss.«

Ein besonderer Schwerpunkt bildet das Leben, die Familie und die bedeutsamen Persönlichkeiten um Caroline von Humboldt, die von ihrer Urenkelin Anna von Sydow erzählt wird: »Gabriele. Kindheit in Rom 1802–1810«, aus den Familienpapieren Wilhelm von Humboldts und seiner Kinder 1791–1887. Gabriele dritte Tochter von Wilhelm und Caroline von Humboldt verbrachte ihre ersten Jahre in Rom in der Botschaftsresidenz ihres Vaters, wo sie auch nach seiner Rückkehr nach Berlin blieb. 1821 heiratet sie den Diplomaten und späteren Botschafter in London Heinrich von Bülow. Sophie von La Roche erwarb ein umfangreiches Wissen auf vielerlei Gebieten. Aber ihrer Zeit gemäß hatte sie die Auffassung, mit ihrem Wissen dem Gemahl dienlich zu sein, und bei Hofe mit Geistesreichtum zu brillieren sei die ausreichende Erfüllung für eine Frau. Dass sie selbst auch schöpferisch tätig war, indem sie Romane schrieb und als die erste Frau Deutschlands eine eigene Zeitschrift herausgab, »Pomona für Teutschlands Töchter«, scheint damit in Widerspruch zu stehen. Betrachtet man aber die Inhalte der von ihr publizierten Schriften, so wird hier, mit pädagogischen Absichten, durchaus ein Frauenideal propagiert, das sich durch Einfügung, Duldsamkeit, Tugendhaftigkeit im Dienst am Mann und allen Mitmenschen, bewährt.

Bettina von Arnim, Enkelin von Sophie von La Roche, war der Archetyp des Zeitgeists der Romantik und der Kern vieler kreativer Beziehungen kanonischer Künstlerfiguren. Sie zählte zu ihren engsten Freunden Goethe, Beethoven, Schleiermacher und Pückler und versuchte, eine künstlerische Übereinstimmung zwischen ihnen zu fördern. Viele führende Komponisten dieser Zeit, darunter Felix und Fanny Mendelssohn, Robert und Clara Schumann, Franz Liszt, Johanna Kinkel und Johannes Brahms, bewunderten ihren Geist und ihr Talent. Achim von Arnim, ihr Ehemann, ein Dichter, Romancier und zusammen mit Clemens Brentano und Joseph von Eichendorff war einer der führenden Figuren der deutschen Romantik.

TEIL 1

Caroline von Humboldt

geboren als Carolina Friederica von Dacheröden

MARIANNE FLEISCHHACK (1976)

Caroline von Humboldt, um 1817

»Ich glaube nicht, dass es noch zwei Menschen auf Erden gibt, auf die das verehelichte Leben … so tief und so wechselseitig gewirkt hat. Ich kann mir Schritt vor Schritt nachweisen, wie ich alles durch Dich geworden bin, teures, geliebtes Wesen, wie selbst, was mir angehört, sich höchstwahrscheinlich nie entwickelt hätte, und wie das Gefühl der vollsten, natürlichsten und höchsten Weiblichkeit, was keine Frau auf Erden so wie Du gibt, indem es schon in mir eine Stimmung fand, die gern und tief darin einging, eine Eigentümlichkeit in mir ausgebildet hat, an der alles andere hängt und die außer Dir kein Mensch so kennt oder nur ahndet.«

Worte Wilhelms von Humboldt, ausgesprochen nach siebenundzwanzigjährigem Eheleben mit Caroline, geborene von Dacheröden; Worte, wie er sie in vielen Variationen vom Anfang dieser begnadeten Gemeinschaft bis zu Carolines Tod aus Überzeugung und klarer Einsicht wiederholt hat … Es gibt nicht viele Beispiele von Persönlichkeiten, bei denen es so deutlich wird und so beweisbar ist wie an dem Zeugnis von Wilhelm und Caroline von Humboldt, in welchem Maße eine Frau durch ihre Geisteshaltung den Mann zum Ausschöpfen seiner Begabung anzuregen vermag. Die gegenseitige Bereitschaft dieser beiden Menschen füreinander steht auf einer hohen Ebene. Sie sind bewusst gewillt, einer den anderen nicht nur zu verstehen und anzuerkennen, sondern einer den anderen emporzuziehen zu ethischer Vervollkommnung. Diese Ehe ist keineswegs die unproblematische Auswirkung einer sich in unangefochtenem Gleichmaß bewegenden Partnerschaft. Sie ist die Folge des Willens, Gemeinschaft zu halten in der fortdauernden Harmonie, die ihren Wohlklang im Alltag nicht verliert. Zu dieser Haltung gehören Charaktere von eigenständiger Prägung. Caroline besaß die glückliche Natur, die erkannte, dass auf sie zurückströmte, was sie gab. So erfuhr sie eigene Beglückung durch veredelnden Einfluß auf andere, nicht zuletzt auf ihren Lebensgefährten.

Caroline von Dacheröden, geboren in Minden am 23. Februar 1766, ist die einzige Tochter des Freiherrn Friedrich von Dacheröden, Kammerpräsidenten und Erbherrn auf Burgörner in der Harzebene und Siersleben und Auleben in der Goldenen Aue. Im Alter von acht Jahren verlieren Caroline und ihr älterer Bruder die liebevolle Mutter. Das sensible Mädchen vermisst deren Führung sehr, doch die Geschwister genießen unter der Obhut des Vaters eine behütete Jugend. Den schulischen Unterricht erteilen sorgfältig gewählte Erzieher. Caroline ist körperlich zart und bleibt es zeitlebens infolge eines sich frühzeitig anzeigenden Brustleidens. Vor allem ihretwegen verlegt der Vater möglichst oft den Wohnsitz vom Haus auf dem Anger in Erfurt nach dem dörflichen Burgörner. Das Kind fühlt sich vereinsamt, bis der Hauslehrer Zacharias Becker sein noch unklares Gefühlsleben und seine religiösen Vorstellungen in praktisch mitmenschliche Bahnen zu lenken versteht: helfen mit dem Wort und in der Tat, einander tragen und vertragen in der Nächstenliebe. Seine Ideale werden zum Leitbild der Heranwachsenden. Sie prägen ihren Charakter. Zupacken, wo eine Not es erfordert, wird dem jungen Mädchen zu einer Pflicht, die sein Leben ausfüllt und erfüllter macht. Caroline besucht bedürftige Familien in ihrer Umgebung bei ihrem Stadt- und Landaufenthalt. In Burgörner und Erfurt steht sie Müttern bei, gestaltet zum Beispiel für deren Kinder Weihnachtsfeste. Einem hilfreichen Wort lässt sie immer die praktisch unterstützende Tat folgen. Auf den Waldspaziergängen, die sie gern allein unternimmt, sucht sie die Hütten der Waldarbeiter auf und nimmt Anteil an deren Sorgen. Mit dem alten Kräuterweiblein streift sie zuweilen ein Stück Weges umher. Ernstlich beschäftigt sie das unsoziale Los der Bergknappen in der Eislebener Gegend, die bei harter Arbeit einen kärglichen Lohn erhalten. Sie sucht den Vater dafür zu gewinnen, etwas für sie zu unternehmen. Im parkähnlichen Gutsgarten werden die Wege geebnet und Verschönerungen vorgenommen. Der eigentliche Zweck, um den es ihr dabei geht, ist der, den Dorffrauen einen sehr erwünschten Nebenverdienst zu schaffen. Und sie lieben das Freifräulein, wie sie später die gütige Frau von Humboldt lieben werden. Zum Drohnendasein ist die »Herrschaftstochter« glücklicherweise nicht verurteilt, denn schon frühzeitig muss sie praktisch als Hausfrau dem väterlichen Haushalt vorstehen und dabei ebenso Umsicht wie gesellschaftliches Talent beweisen. Einladungen und unvorhergesehene Besuche fordern sie besonders beim Aufenthalt auf den Gütern. Sie ist eine liebenswürdige Gastgeberin. Wegen ihrer manchmal spontanen fröhlichen Einfälle ist sie gern in jeder Gesellschaft gesehen. Zuweilen freilich fühlt sie sich in ihrer Vitalität beim lustigen Treiben gehemmt durch ihre übergroße Sensibilität, oft bis zur Schwermut gesteigert. Hervorgerufen sind solche Anwandlungen durch ihr Leiden, das sich immer wieder bemerkbar macht. Sie müht sich aber bewusst, die Stimmungen unter den Willen zu zwingen.

Neuland tut sich für Caroline auf, als sie den Anschluss an eine Gruppe junger Menschen gewinnt, den sogenannten »Tugendbund« oder »Veredlungsbund«. In den Neunzigerjahren des 18. Jahrhunderts lehnte sich dieser Kreis bewusst auf, gegen die vorausgegangene und noch immer aktuelle Aufklärungsrichtung und stellte der nüchtern-realistischen Denkweise gefühlsbetonte Ideale entgegen. In diesem Bündnis vereinigten sich manche Namen, die später in der Kultur- und Geistesgeschichte und bis heute einen guten Klang behalten haben: Sophie von La Roche, die spätere Mutter Clemens Brentanos, die Brüder Humboldt, die Schwestern Lengefeld (Lotte wurde Schillers Braut), das Philologen- und Forscherehepaar Förster und andere. Der Grundgedanke der ungeschriebenen Gesetze dieses Bundes war die Hinaufbildung der eigenen Persönlichkeit, das Streben nach Reinheit der Gedanken und nach sittlichem Handeln. Allem voran stand die Forderung nach Nächstenliebe und die Aneignung vertiefter Menschenkenntnis. Solchen Wunschzielen fühlt sich Caroline wahlverwandt. Selbst die Tatsache, dass die guten Leitgedanken der Tugendbündler häufig durch übertriebene Rührseligkeit und zuweilen sogar fantastisch ausartende Schwärmerei überspielt wurden, findet bei ihr Widerhall. Sie lässt sich nur zu gern zu etwas hochgeschraubtem Ausdruck der Gefühle verleiten. Kein Wunder, dass sie sofort aufgeschlossen ist für diesen Kreis von Menschen, in den sie der öfter zu Gast weilende Carl von La Roche eingeführt hat. Der hochbegabte und feinsinnige junge Mann steht ihr bald näher als andere, und sie schenkt ihm freundschaftliche Zuneigung.

Durch ihn tritt eines Tages auch Wilhelm von Humboldt in das Haus Dacheröden ein. Auch er gehört dem »Tugendbund« an, ohne ihm die ausgesprochenen Sympathien wie andere Mitglieder entgegenzubringen. Ihm erscheint das Gedankengut etwas zu weltabgewandt und unrealistisch. Das ist vielleicht eine Folge seiner streng sachlichen Erziehung.

Wilhelm v. Humboldt war am 22. Juni 1767 in Potsdam geboren. Er und sein jüngerer Bruder Alexander leben derzeit bereits als Studenten in Göttingen. Wilhelm bereitet sich auf das juristische Staatsexamen vor. Alexander ist Naturwissenschaftler. Der Ältere vereinbart mit einem äußerst empfindsamen, leicht erregbaren Temperament die Neigung zu strenger Selbsterziehung. Das hält seine von Natur sinnenfreudige, weltoffene Veranlagung in den Grenzen zuchtvoller, Lebensführung. Sein Blick auf höhere, geistige Ziele bleibt ungetrübt. Das Schaffen steht stets über dem Genießen. Seine Empfindungswelt ist wesentlich beeinflusst durch die streng konventionelle Erziehung, die er in der Kindheit erfahren hat: Für seine Mutter waren Gefühlsäußerungen selbst im Familienkreis gesellschaftsunfähig. Gehemmt durch dauernde Leiden, war sie nicht aufgelegt zur Preisgabe warmer Gefühlsregungen; so war ihm in den Kinderjahren die von ersehnte Aufgeschlossenheit eines Erwachsenen für, seine Fragen und Unsicherheiten versagt geblieben. Er leidet besonders darunter, nachdem er im Alter von zwölf Jahren seinen geliebten Vater verloren hat. Der Sitte der Zeit entsprechend werden auch in diesem Hause die Söhne durch ausgezeichnete Hofmeister erzogen und durch eine vielseitige Ausbildung auf einen guten Wissensstand gebracht. Es ist eine verantwortliche Heraufbildung intellektueller Art gewesen, aber die individuelle Entwicklung von Herz und Gemüt ist dabei zu kurz gekommen. Die mitmenschlichen Neigungen prägen dennoch Wilhelms Lebensgestaltung, denn immer ist er bestrebt, in seinem Wirkungskreis sichtbaren Nutzen zu stiften.

Den kurzen ersten Besuch im Haus Dacheröden macht Wilhelm im Sommer 1788, aufgefordert von Carl von La Roche. Sehr bald ist der Kontakt zwischen der jungen Gutsherrin und dem Gast gefunden. Das vertraute Du, dass zu den Statuten des »Tugendbundes« gehört, verbindet schnell. Noch ist von nichts anderem die Rede als von brüderlich-schwesterlicher Begegnung. Dennoch ist es kein leeres Wort, wenn Caroline in einem ersten Brief an Wilhelm gesteht, dass sie nach dem schnellen Abschied »eine fürchterliche Leere spüre«. Der sich bald entwickelnde Briefwechsel zeugt trotz des zeitgebundenen Überschusses an Gefühlsseligkeit im Ausdruck von dem Bestreben der beiden Briefpartner, eine sich nun anbahnende engere Beziehung auf eine geistige Ebene zu stellen. Carl von La Roche spürt etwas von dieser Annäherung zweier Herzen und tritt in vornehmem Verzicht von seinem bisher unausgesprochenen Anspruch auf Caroline Dacheröden zurück.

Auf Wilhelm von Humboldts geistig-charakterliche Entwicklung hat der Austausch mit Caroline nach Ansicht seiner Biografen einen nicht zu übersehenden Einfluß ausgeübt. Noch hat ihm bisher die Geschlossenheit der ganzen Persönlichkeit gefehlt. Er ist gewissermaßen noch nicht zur eigenen Erkenntnis seines inneren Reichtums an Wissen und Begabung gelangt. Oft ist er uneins mit sich selber. Er möchte zu möglichster Vollkommenheit seines Menschentums gelangen – aber der Weg liegt nicht klar vor ihm. Und nun ist Caroline in sein Leben getreten, die Frau, die es versteht, seine Gaben zur Entfaltung anzuregen, sie zu lenken und vor Zersplitterung zu bewahren. Zum zweiten Mal treffen sich die zwei jungen Leute, als Wilhelm im Januar 1789 ein paar Tage nach Erfurt gekommen ist. Nach seinem längeren Aufenthalt in Paris begegnen sie sich erneut im Hause Dacheröden. Das bindende »Ja« wird jetzt zwar zwischen ihnen getauscht, die Verlobung bleibt aber geheim. Den Liebenden steht noch eine eineinhalbjährige, fast ständige Trennungszeit bevor. Noch manche Zweifel der Liebe, die in Briefen zum Ausdruck kommen hat der Verlobte zu überwinden. Besser, aber als persönliche Begegnungen es vielleicht zu vermitteln vermocht hätten, zeugen diese brieflichen Begegnungen von der Geistesverwandtschaft der beiden Menschen. Wilhelm erkennt, was ihm zur Entwicklung seiner Individualität gefehlt hat. Er spürt, dass diese Frau ihm durch ihr Anteilnehmen und ihr Mitempfinden das zu vermitteln vermag, was ihm zu schöpferischer Arbeit bisher gefehlt hat. »Was Du in mir erschaffen, wozu Du mich erhoben, fühle ich so klar, weil ich mich jeder Periode der Vergangenheit so deutlich erinnere, so genau weiß, wie ich in jeder und jeder war … Solange mein Dasein so allein dastand, fühlte ich immer jede meiner Ansichten so mangelhaft, empfand ich wenigstens nicht den Einklang der äußeren Gegenstände und der inneren Empfindung, welche der Wahrheit einziges Gepräge ist … Ja, dass ich eins bin in mir, dass ich hin, wozu ich Anlage hatte zu sein, dass ich Wahrheit sehe, dass ich harmonische Schönheit empfinde, das ist Dein, einzig Dein Werk.«

In der Verbindung mit Caroline findet Wilhelms Zwiespältigkeit zu klaren Entschlüssen. Leicht ist es dem jungen Humboldt nicht gerade gemacht, die freiherrliche Tochter zu gewinnen. Vater Dacheröden leistet zunächst Widerstand. Ihm will es nicht behagen, seine einzige Tochter »einem zwar hochachtbaren Manne« anzuvertrauen, der aber weder ein vielversprechendes Amt noch einen vielsagenden Titel innehat. Nach einjähriger Referendartätigkeit in Berlin hat dieser seinen Abschied genommen. Er fühlt sich zur Beamtenlaufbahn nicht hingezogen, weil er weiß, dass er dabei die Zeit nicht finden würde, seinen wissenschaftlichen Neigungen zu folgen und seine Gaben in freier schriftstellerischer Arbeit zu nutzen. Eins ahnt er damals noch nicht, dass er ein Sprachforscher werden soll, von dem das Jahrhundert nach ihm noch sprechen wird. Politiker zu werden reizt ihn vorerst auch durchaus nicht. Und doch sollte er ein Staatsmann werden, von dem Europa gesprochen hat. Auch seine Braut ahnt natürlich diese Entwicklung nicht. Aber sie steht ohnehin hinter ihm und seinen Wünschen und billigt seine Entschlüsse. Das ist bei ihr nicht Nachgiebigkeit aus Liebe, sondern ist kluge Einsicht. Ihr geht es nicht um zukünftige Ämter und Ehren, sondern um Wilhelms Entwicklung zur schöpferischen Persönlichkeit:

»Ich habe einmal gedacht, vorigen Winter, Du hättest Spaß am Dienst, und da habe ich, geschwiegen, weil ich bei allen meinen Grillen und wie sehr ich dran hänge, doch fühle, wie viel richtiger sich die Dinge in anderen Köpfen gestalten mögen als in meinem. Aber der Sommer hat mir eine andere Ansicht Deiner Ideen gegeben und – wie sehr ich Dich auch schon kannte und empfand – ein unendlich innigeres Gefühl Deines Wesens. Lass mich Dir aufrichtig sagen, Bill, Du bist nicht für den Dienst gemacht, es gehörte eine gewisse Art Eitelkeit dazu, von der Dein Wesen ewig geschieden wird, sich viel von dem großen Nutzen vorzuerzählen, den man stiftet … Dein Wesen ist gemacht, in schönen, geistigen Gestalten zu schweben, es ist ein Reichtum der Ideen und eine Eigenart der Ansichten in Dir, die Dich zu etwas anderem bestimmt.« Schließlich ist auch der Schwiegervater zufriedengestellt.

Wilhelm ist mit dem Titel eines Legationsrates aus dem Staatsdienst ausgeschieden. Im Juni 1791 wird die Ehe am Traualtar geschlossen. Damit hat Wilhelm die große Chance seines privaten Lebens wahrgenommen: Caroline ist die Lebensgefährtin geworden, die sein eigenes Wesen ergänzt. Wie er über die Ehe im Allgemeinen denkt, das hat er einem Freund einmal anvertraut: »Eine Heirat hat selten auf einen Mann einen günstigen Einfluß. Mich aber, kann ich wohl sagen, hat die meinige gerettet. Ich habe eine außerordentlich unselige Fähigkeit, mich jeder Lage anzupassen und stand, als ich mich versprach, eben auf dem Punkte, ganz und rettungslos in äußeren Verhältnissen unter uninteressanten Menschen zu versinken, als mich meine Verbindung und der sich darauf notwendig gründende Plan, selbstständig und für mich zu leben, plötzlich wie aus einem Schlummer herausriss. Indes wäre dies noch wenig. Allein der Umgang mit gewissen Naturen hat durch sich selbst etwas unmittelbar und in jedem Moment Bildendes. Bei meiner Frau kommt aber noch hinzu, dass da einer der Hauptzüge in ihr Ehrfurcht für jede innere Freiheit ist, das Bildende nur immer jeden in seiner Freiheit weiterführt.«

Man kann sich kaum ein gleichgestimmteres Echo auf diese Aussage des Mannes denken als eine Briefstelle aus einem Schreiben der Frau an ihn:

»Nie hätte ich einen Mann gefunden, dessen Geist und Herz mir mehr gegeben, dessen Wesen mich mit höheren Gefühlen erfüllt hätte. Du allein konntest mein Herz diesem neuen Leben aufschließen, diese süße beglückende Gewissheit, ganz verstanden zu werden, mir in die Seele legen … Es ist mir nichts so interessant zur Beobachtung, nichts so heilig im Zusammenleben, als die Individualitäten eines jeden Charakters. Sie in einem so engen Verhältnis wie die Ehe respektiert zu sehen, war das Einzige, was ich bei dem Manne suchte, dem ich meine Hand geben wollte - was ich bei keinem fand, der mir diese Verbindung antrug.«

Diese innere Freiheit, die einer dem anderen in der Achtung vor dessen Individualität gewährt, ist neben der sich nie erschöpfenden Liebe das stärkste Band dieser Ehe geblieben. Ein Leben in Harmonie beginnt und bleibt unangetastet von Missklängen. Die Ehepartner fühlen sich durchaus gebunden an die von Gott gesetzte Ordnung der natürlichen Erotik und geben sich ihr hin in echter Sinnenfreude. Sie bewahren dabei zugleich die zartesten seelischen Beziehungen in fast vierzigjähriger Ehe bis zur letzten Trennungsstunde. Die eigenständige Natur des Mannes mit seinen besonderen Neigungen und Wünschen beansprucht viel Einfühlungsvermögen. Zunächst erfreut sich Wilhelm der durch seine »Li« traulich gestalteten Häuslichkeit. Die freundliche Atmosphäre des eigenen Heims umfängt ihn. Er genießt sie aber nicht tatenlos. Bisher ist er zur Auswertung seines reichen Wissens und seiner Begabungen noch nicht recht gekommen. Caroline gibt jetzt den Ansporn und weckt seine Selbstkritik. Er treibt ausgedehnte Altertumsstudien. Die großen griechischen Geister wie Pindar und Plato regen ihn zum Übersetzen an. Eine Arbeit, die als Ganzes erst Jahre später an die Öffentlichkeit gelangt, beschäftigt ihn. Die ersten Teile der Abhandlung »Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen« erscheinen in Zeitschriften. Es ist dies die philosophisch-kritische Arbeit, die seinen festen Glauben an die Macht der sittlichen Kräfte im Menschen bestätigt. Neben Carolines geistigem Anteil an seinem Schaffen ist es die enge Freundschaft mit Goethe und Schiller, die Wilhelm von Humboldts Gedanken befruchtet. Was er sich in diesen Jahren erarbeitet und wie er dabei an sich selber arbeitet, beweist seine ausgedehnte schriftstellerische Tätigkeit. Er selber nennt diese fruchtbarste Periode seiner literarischen Leistungen »seinen beglückendsten Lebensabschnitt«. Neben den sprachlichen und philosophischen Abhandlungen verfasst er auch Gedichte, ohne den Anspruch zu erheben, ein Lyriker zu sein.

Nicht nur theoretisch ist Carolines Interesse an seinen Altertumsforschungen. Sie lässt sich von ihm in Platos dichterisch-philosophische Dialoge einführen. Die Welt der Griechen erschließt sich ihr in der gemeinsamen Lektüre von Homer und Herodot. Sie wird zur Studiengefährtin ihres Lebensgefährten beim Erlernen der alten Sprachen und stimmt seiner Begeisterung für deren Form und Klang zu. Auch für seine Kantstudien interessiert sie sich. Als sie sich dann später der lateinischen Literatur zuwendet, greift sie in eigener Wahl zu Ovids »Metamorphosen« als nicht ganz einfachen »Elementarlehrbuch«. Bei all dem bleibt Caroline die sorgsame Hausfrau, stets bereit, dem Mann alle Bequemlichkeiten im Haus zu schaffen. Sie versteht es, Schönheit und Heiterkeit in den Alltag einzubringen. Bald soll dann schon aus der jungen Gattin die mütterliche Frau werden. Im Jahr 1792 wird die erste Tochter, Caroline, geboren.

Als Humboldts zwei Jahre später nach Jena übersiedeln, liegt auch der erste Sohn, Wilhelm, in der Wiege. Die Mutter ist ein ausgemachter »Wickelnarr«. Immer wieder hat es ihr leidgetan, wenn sie ein Kind nicht mehr stillen konnte. So wie sie hinter den Anliegen des Mannes steht, so steht sie hinter ihren Kindern in den körperlichen und seelischen Forderungen, die ein jedes auf seine Weise stellt. Immer ist sie in ihrem Wesen ganz Hingabe.

In Jena macht die Gelehrtengattin ihre gesellschaftlichen Talente geltend im regen Verkehr mit der intellektuellen Welt der klassischen Zeit. Goethe und Schiller zählen auch hier wieder zu den engen Freunden des Hauses. Schiller und seine Charlotte wohnen ihnen gegenüber, und tägliche Besuche sind an der Tagesordnung. Die Dichterin Caroline und ihr Gatte Wilhelm von Wolzogen, der berühmte Arzt Hufeland und Johann Gottlieb Fichte verbringen ihre Abende gern bei den Humboldts, Johann Heinrich Voß ist Gast. Alexander von Humboldt kommt aus Bayreuth, sie zu besuchen. Eine besonders herzliche Verbindung verbindet die beiden Frauen Caroline von Humboldt und Charlotte Schiller. Beide sind nicht unbeteiligt an der Gründung der bedeutendsten Zeitschrift der Klassikerzeit, den »Horen«. Die natürliche Sicherheit im Wesen macht Caroline da, wo sie auftritt, zu der Persönlichkeit, die Freiheit des Geistes und Heiterkeit des Gemütes ausstrahlt und anderen mitteilt. Goethe äußert einmal, dass ihm an ihr besonders »die Sicherheit und Feinheit ihres Taktes« aufgefallen seien. Ihren Sinn für das klassische Altertum lobt er als etwas für eine Frau Ungewöhnliches. Schiller vervollkommnet das Bild: »Eine unaussprechliche Zartheit liegt in ihrer Seele, und ihr Geist ist reich und durchdringend.« Auch scheinbar nebensächliche Dinge, materielle Belange, finden das Verständnis dieser Frau. Feinfühlig versteht und bejaht sie, dass ihr Mann nicht um bessere Honorare feilscht, sondern die Ästhetik des Drucks höher achtet. Es findet ihre volle Zustimmung: »Es ist weit besser, Du hast Dir wenig Honorar geben lassen und der ›Agamemnon‹ wird schön gedruckt als umgekehrt. Die Mühe dieser Übersetzung und den Geist, der sie zu machen imstande ist, kann Dir doch kein Buchhändler bezahlen.«

oben: Barfüßerkirche Außenansicht von Nordwesten, Erfurt, um 1900; unten: Kirchenbuch der ev. Barfüßerkirche, Eintrag vom 29. Juni 1791 – Eheschließung Wilhelm und Caroline v. Humboldt; Barfüßerkirche Innenansicht Blick nach Osten zum Chor mit Hochaltar4

Eine dem Ehepaar selbstverständliche Pflicht macht es notwendig, dass sie Jena verlassen, um die Pflege der erkrankten Mutter auf Schloss Tegel bei Berlin zu übernehmen. Über ein Jahr hat diese Last auf Carolines Schultern gelegen. Nach ihrer Rückkehr aber ordnet sie sich und ihre geistigen Interessen schnell wieder in den Freundeskreis ein. Carolines Gesundheitszustand ist allerdings schlecht, was wohl mit der bald zu erwartenden Entbindung zusammenhängt. Bei der Geburt des zweiten Sohnes, Theodor, entrinnt die Mutter im Jahr 1797 kaum dem Tod. Vor ihren zahlreichen Mutterschaften hat sie dennoch nie zurückgescheut und überträgt ihre Zuversicht in dieser Situation immer auf den oftmals sich sehr um sie sorgenden Gatten. Sie empfängt dafür seinen feinempfundenen Trost, wenn ihr das Entwöhnen des Säuglings schwerfällt, dass es ja doch nicht nur diese naturgemäße Verbundenheit von Mutter und Kind gäbe, sondern auch andere, nämlich seelische Bindungen in ihr Recht treten müssten.

Es mag befremden und soll doch nicht verschwiegen werden, dass auch diese ideale Ehe einer Belastungsprobe ausgesetzt war. Selbst starke Charaktere können zuzeiten in Anfechtungen geraten und müssen Versuchungen durchstehen, um sie schließlich zu bestehen. Carolines leidenschaftliche Natur ihr oft spontanes Hinneigen zu einem Menschen, dessen Wesen sie fesselt, verleitet die reife Frau – Mutter von drei Kindern – zu einer wahren Leidenschaft für Wilhelm von Burgsdorff2, Freund ihres Mannes. Er ist ein Mensch von edler charakterlicher Haltung, aufnahmebereit für die schöpferische Geistigkeit dieser Frau. Sie gibt sich ihrer starken Zuneigung bedenkenlos hin. Eine solche Krise malt menschliche Züge auch des Versagens in das Bild einer vorbildlichen Frauengestalt. »Wie gewiss muss sich Wilhelm über die Unantastbarkeit ihrer Zusammengehörigkeit – dennoch – gewesen sein! Er erkennt die Gefahr, in der Caroline steht, und doch vermag ihr Versagen keinen Missklang, keinen fremden Akkord in die Melodie ihrer Ehe zu tragen. Er sieht nichts Entwürdigendes in Carolines Verhalten. Mag es auch vielleicht schmerzlich für ihn gewesen sein, er streckt die Hand aus, die Gefährtin aus der Verstrickung zu ziehen mit vorbehaltlosem Verzeihen: »Es hat mir eine Milde gegeben, die mich gewiss nie verurteilen, nie auch nur anklagen lässt.«

Sehr viel später – es ist im Jahr 1809 und sei hier vorauserzählt – kommt die Stunde, in der auch Caroline die Ehrlichkeit ihrer Achtung vor der inneren Freiheit des Partners unter Beweis stellen kann. Wie er hinter ihr gestanden hatte, so steht sie hinter ihm, als er in einer späten Neigung zehn Jahre danach um Festigkeit ringen muss. Anna Motherby, verheiratete Frau, gewinnt starken Einfluß auf ihn. Wie wenig jedoch offensichtliche Zuneigung zu ihr an Wilhelms Ehe zu rütteln vermag, diese befreiende Erkenntnis dankt er Caroline und bekennt es auch im Brief:

»Wo ich einmal verworren war, hast Du mich immer mit der Milde behandelt und mit mir selbst klargemacht.« Es war eine Krise, die nicht zur Katastrophe führte, sondern zu einem Stück der Liebe wird, die nicht das Ihre sucht. Eine Erklärung für diesen verborgenen Bezirk der Herzen hat Wilhelm von Humboldt nach Carolines Tod seiner Tochter Gabriele einmal offenbart: »Das Geheimnis des höheren ehelichen Glückes, so wie es die Mutter und ich von unserer Hochzeit bis zu ihrem Sterbetag gefühlt haben, beruht darauf, dass man es versteht, einander gegenseitig die innere Freiheit des Gemüts zu erhalten und zu beleben, und sich gerade dadurch immer enger aneinander anschließt.«

Die Hinterlassenschaft seiner verstorbenen Mutter setzt Wilhelm von Humboldt in die Lage, unabhängig von beruflicher Bindung weiterhin seinen Liebhabereien zu leben. Für ihn bedeutet dies wissenschaftliche Weiterbildung. Er treibt Studien der Sprachen und Wesenseigenheiten fremder Nationen. Der Entschluss, um der Gesundheit seiner Li willen nach dem Süden zu reisen wäre diesen Neigungen jetzt nur entgegengekommen, doch die Realitäten sind vorerst gegen ihre Pläne. Nicht so schnell wie geglaubt, lassen sie sich verwirklichen. Die kriegerischen Ereignisse in Oberitalien verhindern die Ausführung ihres Vorhabens. Nach kurzem Aufenthalt in Wien gehen sie Ende des Jahres 1797 nach Paris. Der Reisewagen mit der ganzen Familie erkämpft sich förmlich den Weg in die Stadt, in der die Weltausstellung Menschenmassen aus aller Herren Ländern herbeigezogen hat.

Das Leben in Paris gestaltet sich ungemein angenehm für Frau von Humboldt. Der freizügige Charakter der Franzosen, ihre Noblesse, ihr weltmännisches Gebaren sagen ihr sehr zu. Ihrer Urteilskraft entgeht trotzdem ein Zug von Oberflächlichkeit nicht. Das Haus Humboldt wird zum Treffpunkt großer Geister aus der Welt der Literatur und Kunst. Der Maler Gottlieb Schick, der Bildhauer Friedrich Tieck, der Literat Leuchsenring sind zum Beispiel gern gesehene Gäste.

Unter den französischen Bekanntschaften nimmt auch die bedeutende Schriftstellerin Frau von Staël einen besonderen Platz ein. Der Umgang mit Menschen verschiedener Volkszugehörigkeit fordert viel Feingefühl und Einfühlungsvermögen von der Gemahlin des deutschen Wissenschaftlers, der sehr geschätzt wird. Es ist zweifellos mit das Verdienst der anmutigen, geistvollen Hausfrau, wenn sein Haus zum Mittelpunkt anregender Geselligkeit wird.

Nicht immer ist es ganz einfach, die Harmonie zwischen widersprechenden Meinungen zu wahren, Gegensätze der Nationalitäten zu überbrücken. Man bedarf dazu »Vernunft und Delikatesse«, ein Attribut, mit dem Goethe Caroline huldigte. Sie hat das Geschick, all die verschiedenen Temperamente in den Tageslauf so einzuordnen, dass Missklänge nicht aufkommen können, die dem Ansehen der deutschen Familie unter Umständen hätten schaden können. Standesdünkel kennt sie nicht, das macht ihr die vermittelnde Rolle leicht. Diese Einstellung ist auch ein Zeugnis der Wesensverwandtschaft des Ehepaares in jener Zeit, in der die Kluft zwischen Adel und Bürgertum oder gar Arbeiterschaft: weit klaffte. Trotz vieler geselliger Verpflichtungen bleibt Frau von Humboldt Mittelpunkt der eigenen Familie. Den Kindern gebricht nichts an mütterlicher Fürsorge, ihnen gehören fast immer die Vormittage, die sie gemeinsam mit der überaus geliebten Mutter verleben können. Danach findet diese noch Zeit und Kraft, sich intensiv mit der damals entstehenden schöngeistigen Abhandlung ihres Mannes über Goethes »Hermann und Dorothea« zu befassen.

Die nächsten Jahrzehnte im Leben der Humboldts sind charakterisiert durch ihre »Wanderjahre«. Noch immer erscheint es nicht ratsam, Italien als dauernden Aufenthaltsort zu wählen. Napoleon hält Oberitalien besetzt. So unternimmt Wilhelm mit der ganzen Familie eine sieben Monate währende Reise nach Spanien. Er ist gespannt auf neue Momente in seinen sprachlichen und volkskundlichen Forschungen und erhofft für Li durch den Klimawechsel eine grundlegende Auffrischung ihrer immer angefochtenen Gesundheit. Über die Pyrenäen führt die Fahrt im Reisewagen bis Madrid und Sevilla. Naturschönheiten und die Schätze der verschiedenen Kunststätten bieten dem Ehepaar gleicherweise Grund zu immer neuer Begeisterung. Das treffende Urteil Carolines in der Betrachtung der Kunstgegenstände ist Wilhelm eine willkommene Ergänzung der eigenen Anschauung. Ihre Schilderungen von Bildern Raffaels, zum Beispiel der »Kreuztragung Christi«, veranlassen Goethe zur Veröffentlichung in der »Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung«. Um all dieser Eindrücke willen nimmt Frau von Humboldt die Strapazen der Reise von Ort zu Ort, wie sie um des Mannes Anliegen willen notwendig ist, willig auf sich, obwohl sie in Erwartung ihres vierten Kindes ist. Im Mai 1800 wird dann nach der Rückkehr in Paris das Töchterchen Adelheid geboren.

Bei ihrem zweiten Pariser Aufenthalt zeigt sich Caroline besonders als eine mütterlich denkende Frau. Auf mancherlei Weise sorgt sie für eine bessere Lebenshaltung unbemittelter deutscher Künstler und sucht ihnen Gönner zu verschaffen. Wilhelm unternimmt dann allein eine weitere, ein Vierteljahr währende Spanienreise. Und endlich ist die Familie wieder daheim in Burgörner. Hier und auf Schloss Tegel werden das Elternpaar und die Kinderschar von Freunden, Dorfbewohnern und Dienstboten mit aufrichtiger Freude empfangen.

Wilhelm von Humboldt ist nun doch nicht mehr befriedigt von einem Dasein ohne feste Verpflichtung und meldet sich deshalb wieder zum Staatsdienst. Eine glückliche Fügung, dass er zum Vertreter Preußens beim Päpstlichen Stuhl in Rom ernannt wird mit dem Titel des Minister-Residenten. Eine ersehntere Lösung hätte es für beide Eheleute nicht geben können. Jetzt rückt der Italienplan in greifbare Nähe. Zuvor freilich hat Caroline die schwere Geburt der dritten Tochter, Gabriele, zu bestehen. Sie erholt sich davon erst im südlichen Klima allmählich. Das Kind gedeiht nur durch ihre trotz eigener Schwäche hingebende Pflege.

Mit dem jahrelangen Aufenthalt in Italien treten an die deutsche Gesandtenfrau besondere Anforderungen heran. Das Leben in Rom bringt neue Probleme. Die Haushaltung dort ist teuer und verlangt manche ungewohnte Einschränkung und sparsames Wirtschaften. Die Bezüge eines Residenten erlauben wahrlich keinen Luxus. Auch dieser Situation ist Frau von Humboldt gewachsen. Das ehemalige Freifräulein findet sich in die engeren Verhältnisse und in den Verzicht auf manche Bequemlichkeit. Sie greift selber ein, wo sich das Fehlen der bisher gewohnten Dienstbotenzahl bemerkbar macht; und dem versagten Aufwand von Pferden und Kutschwagen trauern weder sie noch ihr Mann nach. Ein natürlicher Zug von Anspruchslosigkeit in äußeren Dingen ist beiden eigen. Trotz allem, wird auch hier Humboldts Haus zu einem geistigen Zentrum. Bekannte Literaten, Wissenschaftler und Künstler scharen sich gern um die liebenswerte und geistvoll plaudernde Hausfrau. Sie suchen und finden aber auch das andere: die unaufdringliche Mitmenschlichkeit und Einfühlsamkeit. Es gibt so manchen deutschen Kunstjünger, der nicht mit dem schmalen Reisestipendium auskommen kann und verschwiegene Hilfe dankbar annimmt. Carolines echte Weiblichkeit erobert ihr die Herzen. Jetzt kann sie manches aktivieren, was ihr als junges Mädchen als Ausdruck echter Christlichkeit angelegen war: praktische Nächstenhilfe, Gottesliebe umgesetzt in Bruderliebe der Tat.

Das frohe Familienleben erleidet eine schwere Erschütterung, als der ältere Sohn, Wilhelm, schwer erkrankt, aus zunächst unbekannter Ursache. Sorgenvolle Tage, durchwachte Nächte, bis dieses vielversprechende Kind heimgerufen wird. Der Verlust vertieft die innige Verbundenheit der Ehegatten. Caroline ist keine Heldin des Leidens und will es nicht sein. Ihre echte Frömmigkeit bleibt jahrelang angefochten von der Frage nach dem »Warum«. Gottes Handeln bleibt ihr lange unbegreiflich. Eine Hilfe wird ihr Wilhelms Verhalten, »durch die Art, wie er den Schmerz trägt«.

Im Winter erkrankt Theodor, der sich von der mit dem älteren Bruder gleichzeitig durchstanden Krankheit inzwischen ganz gut erholt hatte, erneut. Er macht mit einem schweren Sumpffieber ernste Sorge. Der Arzt sieht die einzige Möglichkeit zur Genesung »in einem völligen Klimawechsel. Deshalb reist die Mutter mit dem noch kranken Kind, der ältesten Tochter, Caroline und dem behandelnden Arzt nach Paris. Der Vater bleibt mit den zwei kleinen Mädchen, Adelheid und Gabriele, allein in Rom zurück. Vor den Realitäten müssen alle Sentimentalitäten zurücktreten. Es ist, als ob Wilhelm in dieser harten Trennungszeit immer neue Wesenszüge an seiner Li entdeckt. Ein äußerst reger Briefwechsel belegt es. Nicht nur einmal erreicht Caroline eine so zarte Huldigung wie diese:

»Wie kannst Du sagen, liebes, teures Wesen, dass Du es in der Reihe der Jahre, die wir miteinander verlebt haben, doch wohl noch besser hättest machen können? … Du hast mir nie einen Kummer gemacht und mir so viele und so große Freuden geschenkt, die größte durch Deine bloße Existenz neben und mit mir … Du bist Dir immer nicht nur so ganz und unendlich gleich geblieben, sondern Du hast aus jeder neuen Epoche des Lebens auch immer das Beste und Höchste geschöpft. Wir sind uns beide darin sehr ähnlich gewesen, dass wir uns nur immer ans Einfachste und Höchste im Leben gewandt haben und dass uns das Reinmenschliche über alles gegangen ist, und dass uns davon nichts abgewandt hat. Aber glaube mir sicherlich, wenn ich auf diesem Wege geblieben bin, ist es vor allem dadurch geschehen, dass ich Dich immer und so ganz allein darauf gesehen habe.« Schlicht und innig eine ihrer Antworten: »Meine Gedanken entfernen sich gar nicht von Dir, lieber Bill, und den holden kleinen Mädchen, ich kann nicht eigentlich sagen, dass ich an Euch denke, aber Ihr lebt in mir.« Wilhelm kann ihr nicht Besseres bezeugen in dieser gewiss nicht leicht zu bewältigenden Trennungszeit, als dass »Jahre und Unglück das heilige Feuer nicht geschwächt haben, womit sie das Leben in ihm erhält«.

Die reiche Kinderzahl, die sich in Paris um ein sechstes Kind erhöht hat, bedeutet auch für den Mann den Zusammenklang ihrer beider Wünsche für eine erfüllte Ehe. Welche Achtung er der Mutter in seiner Lebensgefährtin entgegenbringt, drückt ein Ausspruch aus: »Möchte es uns möglich sein, die Kinder Dir gleich zu machen, das ist mein einziger und mein heißester Wunsch; wenn sie, bis sie erwachsen sind, unter Deinen Augen leben können, zweifle ich nicht daran.«

Caroline kehrt mit der Tochter und dem gesundeten Theodor nach beschwerlicher Reise Anfang 1805 nach Rom zurück, sehnsüchtig erwartet. Und dennoch klagt sie: »Nicht reicher – ärmer.« Das neue Leben, das sie mit dem Töchterchen Louise in Paris im Arm gehalten hatte, musste sie zurücklassen, in Frankreichs Erde eingebettet. Wie glücklich war sie gewesen, nach der Entbindung berichten zu können, »dass Mathilde Louise schneckenfett und rund auf die Welt gekommen sei, ganz entsetzlich trinke am Tage und wie ein Ratz schlafe bei Nacht!« Ablenkung von dem Schmerz um das Kind bringt natürlich das Wiedersehen mit Bill, mit Adelheid und Gabriele. Das begreifliche Verlangen der Ehegatten nach gegenseitigem persönlichem Austausch und Nahesein ist für eine Zeit erfüllt. Beglückendes Familienleben umfängt sie nach den Monaten der Unruhen und Sorgen, die es dort wie hier gab.

Das Dasein ist nun wiederum gekennzeichnet durch ein äußerst reiches geistiges Leben. Angefangen von der »babylonischen Sprachverwirrung bei Tisch«, von der Vater Dacheröden ausführlich berichtet wird, müssen sich die Familienglieder erst wieder ineinander eingewöhnen. Die Mutter will die deutsche Sprache pflegen, aber Adelheid wird zornig, wenn sie deutsch antworten soll. Gabriele reagiert überhaupt nur auf italienische Ansprache, und Theodor behält kurz und bündig konsequent die ihm gewohnt gewordene französische Sprache bei: »Wenn Sie«, schreibt Caroline dem Vater, »einem unserer Mittagessen beiwohnen könnten, bin ich überzeugt, Sie würden sich noch lange mit Fröhlichkeit und Lachen dessen erinnern.« Den Unterricht der Kinder leitet die Mutter selber, bis nach einiger Zeit ein deutscher Hauslehrer eingetroffen ist. Das füllt ihre Vormittage aus. Das bestimmende Wort in der Erziehung der Kinder hat sie zu sagen, Wilhelm erkennt ihr dies rückhaltlos zu: »Was Du ihnen bist, ist nicht das, was Du für sie tust, nicht gerade das Gängeln, Bessern, Erziehen, was Dir nicht einmal sehr eigen ist, aber es ist, möchte ich sagen, der Hauch, mit dem Du sie umgibst, und man würde bald ihr Verblühen sehen, wenn Du ihnen lange fehltest« – mütterliche Erziehungskunst!

Nachmittags ist sie dann die Gesandtengattin, in deren Schlichtheit sich ihre Klugheit und Aufgeschlossenheit für das kulturelle Leben des Gastlandes spiegelt. Sie fördert mit ihrer Anteilnahme den lang gehegten Plan ihres Mannes, durch die bisher erarbeiteten Sprachforschungen eine Anthropologie der Völker der Erde zu entwerfen. Im Januar 1806 nochmals ein neues Reis am Stammbaum des Geschlechts, mit Freude empfangen als ein Unterpfand für den Verlust von Louise! Gustav wird geboren und Caroline denkt: »Wirklich darf ich ohne Stolz sagen, dass es nicht möglich ist, eine schönere Familie zu sehen!« Aber die Unbeständigkeit des Glückes müssen sie wiederum erfahren, als nach eindreiviertel Jahren der schöne kräftige Junge heimgerufen wird. Die Rückwirkung auf die Mutter ist zunächst hart: »Das Schicksal hat mir unrecht getan.« Dennoch wird ihr durch das Herzeleid eine entschiedenere Hinwendung zu Gott zuteil. Sie erfährt an sich, dass der Schmerz eine geheime Kraft besitzt, den Menschen reifer zu machen. Diese Abgeklärtheit hat sie sich im Gebet erkämpft. Gottes Gegenwart bleibt ihre Gewissheit. Ihr Ewigkeitsglaube hat trotz mannigfaltigen Haderns mit Gottes Entscheidungen immer wieder die Zeiten der Anfechtungen überdauert. Der treffendste Ausdruck dafür ist vielleicht ein Wort aus ihren letzten Krankheitstagen: »Das Gefühl allerbarmender Liebe, die uns an sich zieht, und ein wundervolles Vertrauen zu dem, der uns väterlich auch im Leiden behandelt, ist oft recht tröstend und beruhigend mit mir gewesen.« Sie lebt ein durchaus weltfreudiges, diesseitiges Dasein, aber auf die Ewigkeit zu. Ihre christliche Lebenshaltung tritt nach außen hin weniger in Erscheinung, die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche drückt sich sichtbar fast nur durch die Einhaltung der kirchlichen Handlungen bei den familiären Anlässen aus. Darauf legt sie Wert nicht nur als Rahmen, sondern als das Kernstück aller traditionellen Familienfeiern. Engherzig ist sie nicht, den letzten Sohn lässt sie in der Peterskirche in Rom in Ermangelung eines evangelischen Geistlichen getrost nach katholischem Ritus taufen.

Wilhelm von Humboldts Religiosität entbehrt der Verwurzelung in der Glaubensgewissheit, die Caroline Sicherheit gibt. Er hat in seiner Jugend nicht die Lebensweisung nach dieser Richtung wie sie erfahren. Bei seiner Empfangsbereitschaft für ihre geistigen Ausstrahlungen ist er jedoch in seinen religiösen Empfindungen längst beeinflusst. Er wäre Bekehrungsversuchen vermutlich nicht zugänglich gewesen, unaufdringlich aber prägt ihn Carolines Haltung. Seine geistliche Bindung drückt sich aus im Streben nach sittlicher Reinheit und Vollendung eines wahren Menschentums – vielleicht mehr unbewusst nach dem Bilde Gottes. Eine Äußerung lässt ahnen, wie intensiv er sich mit Leben und Tod des Menschen beschäftigte. Im Blick auf den frühen Heimgang seiner zwei Söhne schreibt er: »Man muss auch nicht zu viel Böses vom Tod sagen. Neben dem Schrecklichen des Abschneidens hat er auch wieder das Schöne, dass er das Edle und Hohe in einem Gemüt dem flutenden Wechsel der Zeiten entreißt und es abgeschlossen und vollendet zur Liebe und Bewunderung hinstellt. Er ist ein Vermittler zwischen dem Ewigen und Vergänglichen, und wenn man je einmal auf die Stufe kommt, ihn rein und ganz von dieser positiven Seite zu betrachten und des Wahns der Vernichtung loszuwerden, wird er nicht wie ein Zerstörer, sondern wie ein Bruder des Lebens erscheinen.« Als er dann später im aufreibenden staatsbürgerlichen Dienst und in politischen Wirrnissen allein steht, schenkt Caroline ihm eine Bibel. Von Humboldt-Forschern wird bezeugt, dass er diese durchgelesen habe – nicht nur einmal, sondern mehrmals. Das Christentum hat er dadurch besser verstehen gelernt. Seit dem Jahr 1825 ist dann seine klare Hinwendung deutlich geworden, deren ganze Auswirkung sich nach Carolines Tod erwiesen hat.

Die Jahre der tapfersten Bewährung an der Seite des Mannes stehen Caroline von Humboldt noch bevor. Sie wird den Beweis ihres unversiegbaren Strebens, ihr eigenes Ich hinter seinen großen Aufgaben zurückzustellen, bringen. Ober der nun folgenden Zeitspanne könnte als Leitsatz ein Wort stehen, das Wilhelm von Humboldt später einmal – im Jahr 1814 – geschrieben hat, als er zwar viel äußere Kämpfe schon bestanden hatte, seine staatsbürgerliche Stellung aber noch immer sehr schwierig war: »Der Rat der Frauen ist wie ein Stern, der durch die Wüste des Lebens leitet. Er zeigt die Richtung durch Klippen und Umwege, zu folgen ist der eigenen Betriebsamkeit überlassen.« Freilich ist wohl nicht jeder Frauenrat ein so zielbewusster Wegweiser wie der seiner lebensklugen Frau. Für die Heimat sind schlimme Zeiten angebrochen: das Jahr 1806 und die ihm folgenden. Die Nachrichten erschüttern natürlich die Deutschen in Rom über alle Maßen. Wie gern wäre Caroline jetzt zu ihrem alten Vater gereist und hätte sich in Burgörner um ihn gekümmert. Seine Güter sind von den Franzosen zum Teil verwüstet, er selber wahrscheinlich in Gefahr. Die finanzielle Krise des Gesandten in Rom erlaubt eine solche Reise nicht. Der aber entschließt sich, nach dem Frieden von Tilsit im Jahr 1808 einen längeren Heimaturlaub zu nehmen zur Erledigung der verworrenen eigenen Angelegenheiten. Das Ehepaar ahnt nicht, dass wieder eine unvorhergesehene, lange Trennung bevorsteht. Ende des Jahres verlässt Wilhelm von Humboldt mit seinem elfjährigen Sohn Theodor, der deutsche Erziehung erhalten soll, Italien. Den staatsmännischen Posten sollte der Resident nicht wieder einnehmen, denn die Auflösung des Kirchenstaates durch Napoleon bringt es mit sich, dass ein preußischer Vertreter in Rom keine Aufgaben mehr haben wird. Das Ehepaar muss gemeinsames Familienglück und persönliche Ziele zum Opfer bringen.

Wilhelm von Humboldt stellt sich Preußen zur Verfügung und erhält nach einigen Monaten eine Berufung in das Resort Kultur und Unterricht beim Ministerium des Innern als Geheimer Staatsrat und Leiter der Sektion. Damit beginnt ein Jahrzehnt des Wirkens eines Staatsmannes, dessen gemeinnütziges, von Egoismus freies Denken und aufrechtes Handeln rühmend in die Geschichte eingegangen ist. Seine klare Einstellung zu den oft schwierigen Forderungen, die ihn aus einem befriedeten, sehr persönlichen Leben in die Öffentlichkeit gestellt haben, wäre vielleicht manchmal ins Wanken geraten, wenn nicht die Frau in Rom beratend hinter ihm gestanden hätte. Sie durchdenkt, bejaht und fördert oftmals seine Entschließungen ganz entscheidend. Er teilt ihr jede Phase seiner Entschlüsse mit.

Eine Rückkehr der gesamten Familie nach der Heimat erscheint unter den unsicheren Zukunftsaussichten nicht ratsam. Auch sind Carolines Gesundheitszustand und eine neue Schwangerschaft Hinderungsgrund genug. Sie schwankt keinen Augenblick, Wilhelm zu seinem Vorhaben, nun Preußen im Heimatbereich zu dienen, beizupflichten. In allen ihren Briefen ermutigt sie ihn. Er hat ihr klipp und klar mitgeteilt, dass »ein Gesandter in Rom nicht mehr möglich ist, höchstens ein Agent, und ob und wann« … auch das scheint »höchst zweifelhaft«. Wie viel Unentschlossenheit bedrängt! Kann er auf Caroline rechnen? Auf ihren Mut, auch eine solche Krise durchzuhalten, bauen? Er erhält mehrere Monate kein Gehalt. Sie nimmt das als eine Tatsache und rechnet mit dem Pfennig in der Haushaltführung. Mit ihrer Gelassenheit entlastet sie ihn von seiner Sorge um die Familie in Rom. Ihre Antwort kann ihn beruhigen: »Du weißt ja, ich habe Mut und halte aufs Geld nicht aus Geiz, sondern der Erziehung und Versorgung der Kinder wegen und des freundlichen Lebens, an dem man einen größeren Kreis Menschen teilnehmen lassen kann, wenn man es nicht so genau herauszusuchen braucht.« Für sich selber hat sie keine luxuriösen Wünsche; in dieser Hinsicht bagatellisiert sie sogar die Geldknappheit, wenn sie schreibt: »Gott, ich möchte recht reich sein und ginge doch immerfort in meinen perkalen Kleidern – aber um den Menschen zu helfen.«

Dankbar bestätigt Wilhelm, dass er um ihre großzügige Einstellung weiß: »Du scheust eine beschränktere Lage nicht, wir haben wenig Bedürfnisse, unser inneres Glück, selbst unsere Vergnügungen, die Dinge, die uns im Großen und Kleinen Freude machen, fordern nicht gerade Aufwand, wir können auch, wenn Verluste, die man jetzt nur besorgt, wirklich würden, noch sehr glücklich leben.« Nach etwa einem Vierteljahr erlauben dann wieder seine regelmäßigen Gehaltsbezüge die Unterstützung seiner Familie. In der Absicht, dass man dienstliche Aufgaben nicht von finanziellen Umständen abhängig machen dürfe, findet er die volle Übereinstimmung mit seiner Li. Trotz mancher geldlichen Schwierigkeiten steht sie eben auch da hinter ihm. Freilich gibt es daneben doch Dinge, die ihr – wenn auch unausgesprochen – Kummer bereiten. Es ist ihr gewiss nicht leichtgefallen, dass sie – die einzige Tochter des Freiherrn von Dacheröden – verzichten muss, zur Beerdigung des verstorbenen Vaters nach Deutschland zu reisen. Die wachsende Verantwortung für die Erziehung der Kinder beansprucht sie mehr und mehr, und sie nimmt sie auf sich. Sie arbeitet mit ihnen, stellt sich selber die Unterrichtspläne auf. Die Einführung ihrer Mutter in die Kunstschätze der Vatikanstadt bedeutet für die Größeren eine Bereicherung ihres Verständnisses dafür. Bei dem zurückgezogenen Leben sind die Kinder und Wilhelms Briefe Anregung und Aufgabe. In zahlreichen Schreiben, die in der Folgezeit zwischen Weimar, Königsberg, Berlin auf der einen und Rom auf der anderen Seite gewechselt werden, spielen Familienberichte die Hauptrolle. Bald beunruhigt dann der Zustand der wieder Mutter werdenden Caroline im fernen Italien den Mann. Er bangt um ihren Gemütszustand, weil er sie allein weiß in den folgenden Monaten. Sie aber ist »keinen Augenblick betrübt und verstört«, sondern beruhigt ihn fröhlich: »Lass Dir ja nicht leid sein, dass ich guter Hoffnung bin, ach nein, ich bitte Dich, glaube nur, seit Gustavs Tod war es mein einziger Wunsch, meine liebste Hoffnung.« Im Rückerinnern an den Tod dieses Kindes prägt sie einen Satz, der eine Lebensweisheit einschließt: »Im Zerreißenden liegt freilich auch wieder das Beruhigendste, und wehe dem, der den Schmerz scheut, er wird ihn nie besiegen lernen und nie die Blüten brechen, die auf jenem Boden blühen.«

Wilhelms Verstehen für ihre starken mütterlichen Gefühle kommt einer Huldigung ihrer echten Weiblichkeit gleich: »Deine Freude an werdenden Kindern ist so schön. Den meisten Frauen … ist das fremd. Sie wünschen die Kinder da erst sich näherzubringen, wo sich Kräfte schon entwickelt haben und schon Gedanken und Empfindungen bestimmt sind. Für das stillere, mächtigere, schönere Weben der Natur im Bereiten und Bilden des Ganzen, wovon Gedanke und Empfindung nur einzelne und tägliche Erscheinungen sind, haben sie keinen Sinn und sind arm, da sie sich nur an das halten, was sich in Worte fassen lässt.« Das erwartete Kind wird wieder ein Sohn, der letzte, Hermann, geboren am 23. April 1809. Der Vater erfährt seine Geburt erst Anfang Juni. Der Krieg zwischen Österreich und Frankreich ist inzwischen ausgebrochen, die Post verzögert sich. Noch einmal ist die Frau in der Ferne der beglückte »Wickelnarr«. Die Schwere der langen Trennung erleichtert sich Caroline auch durch ihre Kunstbegeisterung. Das Testament ihres Vaters erlaubt ihr den Kauf wertvoller Plastiken und Gemälde. Das befriedigt sie wohl eine Weile, aber es kann die Sehnsucht nach dem Gefährten doch nicht zurückhalten: »Ich will nicht länger ohne Dich das Schönste genießen.« Diese Prüfungszeit aber ist für sie beide noch lange nicht zu Ende.

Wilhelm von Humboldt widmet sich in Berlin mit Hingabe dem ihm unterstellten Unterrichtswesen. Sein weitsichtiges Ziel ist es: die ideellen und intellektuellen Kräfte, im Volk mobil zu machen und die geistigen Qualitäten den materiellen und politischen Verlusten entgegenzusetzen. Sein starkes nationales Bewusstsein findet immer wieder neuen Auftrieb durch die ihm gleich gesinnte Caroline, die mit taktvoller Bestimmtheit seine sozialen Bestrebungen und Handlungen bejaht. Ihre Sicherheit im Urteilen schafft oftmals erst den festen Grund, auf den er seine Entschlüsse aufbaut. Er braucht diese Stütze, er braucht ihren Zuspruch bei seinem stetigen, nicht immer erfolgreichen Bemühen, dem zerrütteten preußischen Staat durch seine Mitarbeit am geistigen Aufbau zur Erhebung zu verhelfen. Für ihn gehört dazu eine neue Sicht sozialer Einstellung, eine Gesinnung, wie beide Humboldts sie bisher längst schon im persönlichen Leben bewiesen haben. Das wird für den Mann im Ministerium jetzt zur Forderung für das Staatswesen: geistiger Fortschritt auf der Grundlage humanistischer Bildung nicht nur für die »oberen Zehntausend«, sondern für alle, ohne Standesunterschiede. Er wird Vorkämpfer für die Einheitsschule, in der die Kinder der Wohlhabenden und der Unbemittelten das gleiche Recht am Bildungsgut genießen. Die Grundschule im Sinne Pestalozzis ist sein Ziel. Dabei erstrebt er nicht nur die Vermittlung realen Wissens, sondern zugleich Charakterbildung. Gleichzeitig legt Humboldt den Grund für das neuhumanistische Gymnasium und gilt als der Begründer der Berliner Universität und Reformator der Akademie der Wissenschaften.

Bald aber muss dieser Sozialreformer die bittere Erfahrung machen, dass er nicht nur in seinen fortschrittlichen Plänen gehemmt wird, sondern dass ihm sogar unedle, ehrgeizige Motive unterstellt werden. Selbst Goethe, sein Freund, versteht die humanistischen Ziele Humboldts nicht. Die freie Hand zum Handeln ist gebunden, denn er untersteht dem rückständigeren Unterrichtsministerium. Nach zwei Jahren fühlt er sich in dieser Lage gezwungen, den König um Entlassung aus seinem Posten zu bitten. In sehr ausführlichen Briefen berichtet der Enttäuschte seiner Frau in Rom jede Phase dieses dornenreichen Weges und erbittet ihr Verständnis und oftmals ihren klugen Ratschlag. Sie bewegt alles ernsthaft in sich und antwortet teils gelassen beruhigend, teils aber auch temperamentvoll abfällig. Nichts bleibt unverstanden oder überhört. Die Härte der sich immer wieder verzögernden Wiedervereinigung trifft beide gleicherweise. Welche Entlastung aber vermag in ungewissen Entscheidungen das Teilnehmen des anderen zu vermitteln: »Niemand kann inniger wie ich Deine Ansicht und die Empfindung, die sie motiviert, alles, was Du begonnen hast, so gut wie möglich enden zu wollen, begreifen und ehren. Du bist ein einzig liebes Wesen in Deiner Konsequenz, Gemessenheit und Simplizität in allen Dingen, Du verlierst nie das Höchste aus den Augen und verachtest und vernachlässigst nie das Untergeordnete.« Im Blick auf die vaterländischen Ziele, die ihr Mann verfolgt und die sie billigt, hat Caroline die zweijährige Trennungszeit bisher willig ertragen. Dass er nun aber den Rücktritt von seinem Posten in Erwägung zieht, findet ihre Zustimmung nicht sofort. Er jedoch bleibt diesmal fest: »Du wirst mich nicht tadeln, das weiß ich. Wenn auch unsere Vermögensumstände so schlecht ständen, als sie jetzt leidlich sind, täte ich dasselbe. Daran kann und muss man, wie sehr und innig man die Seinigen auch liebt, nie seine Dienstverhältnisse hängen. Ich weiß, dass dies durchaus auch Deine Meinung ist, und wie es kommen möchte, werde ich für Dich und die Kinder zu sorgen wissen.« Seine Meinung wird nun auch zu der ihren: »Also nach Wien. Ich sehe es beinahe für entschieden an«, heißt es in ihrem Brief vom Juni 1810. Welche Aussicht bietet das auf ein Wiedersehen und Vereinigung! »Über dem glaube«, fährt sie fort, »liebes teures Wesen, dass, wo Du bist, ich gern bin, und meine einzige, süßeste Freude sein soll, wieder mit Dir zu leben, mich Deiner zu erfreuen und Dich mit uns glücklich zu sehen.«

Wilhelm von Humboldt als ehrenvoll ernannter Gesandter in Wien. Er hat damit ein Amt angetreten, das ihm Zeit lässt, nebenher wieder sprachkundliche Studien zu treiben. Seine Li reitet das Steckenpferd mit. An der Wiener Gesellschaft finden sie nicht allzu viel Gefallen. Sie sind sich auch selbst genug, da sie wieder beisammen sind. Doch die Gesandtentätigkeit bleibt kein Ruheposten. Humboldt treibt seine kluge Politik. In den nun folgenden Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Preußen ist seinem großen diplomatischen Geschick der Erfolg beschieden, dass Österreich an die Seite Preußens und Russlands tritt. Er verbleibt zunächst im österreichischen Hauptquartier bis zum Einzug in Paris. Bis in alle Einzelheiten machen Briefe Humboldts seine Frau mit den unmittelbaren kriegerischen Ereignissen und mit seinen diplomatischen Schachzügen bekannt. Sie weiß um seine Enttäuschungen im vergeblichen Kampf gegen rückständige Ansichten in der Staatsverwaltung Preußens; auch sie ist die humanistisch gesinnte Persönlichkeit, die ebenso wie er Klassenunterschiede ablehnt und von der Notwendigkeit der Mitarbeit des Volkes an der Staatsführung überzeugt ist. Sie äußert sich einmal positiv über »das Volk, des man bedarf, ohne dass man in letzter Instanz nie das Große ausführt«. Das persönliche Leben wird in dieser Zeit von den Ereignissen stark bewegt. Der Sohn Theodor steht an der Front; über sein Ergehen sind sie monatelang nicht unterrichtet. Nach kurzer Begegnung geht die Mutter während Humboldts Teilnahme am Wiener Kongress mit den Töchtern und Hermann nach Berlin. Adelheid verheiratet sich mit August von Hedemann. Welch schmerzlichen Verlust es auf beiden Seiten bedeutet, dass der Vater nicht an der Trauung teilnehmen kann, kommt in Carolines bewegenden Briefen zum Ausdruck. Auch die Verlobung der vierzehnjährigen Gabriele erlebt er nur aus der Ferne mit. Immer wieder sind dieser an persönlichen Verzichten reichen Ehe neue Trennungen auferlegt, unangefochten davon bleibt ihre geistige Gemeinschaft. Es sind die Jahre, in denen diese kluge und besonnene Lebenspartnerin den stärksten Einfluss auf den Mann ausübt und seine Entschließungen im offiziellen Handeln mit bedenkt. Sie nimmt niemals in Anspruch, ihn unmittelbar zu lenken. Sie gibt gewissermaßen die Richtung an, in der er dann geht, gestärkt durch das Wissen um ihre Mitverantwortung. »Man kann nie etwas schwach machen, wenn Du dabei bist.« Am 1. August 1814 schreibt er weiter aus Zürich: »Mit Dir über die Angelegenheiten meines Geschäfts zu reden, ist mir wirklich ein ernstes Bedürfnis. Ich tue es gar nicht bloß, weil ich weiß, dass es Dir Freude macht, so hinreichend natürlich auch dieser Grund wäre. Ich tue es noch weniger: aus Bedürfnis, mich mitzuteilen … Aber ich tue es, weil Du immer so rein, so aus tief gemütvollen Maximen und mit so richtiger Ansicht über die Begebenheiten, wie sie an sich, wenn sie von allem Zufälligen und Unwesentlichen entkleidet sind, dastehen, urteilst, dass kein Mensch auf Erden solcher Leitung entbehren möchte. Ich weiß und werde nie vergessen, wie unendlich sie mir in der schwierigsten Zeit meiner jetzigen Laufbahn geholfen hat, wo alles und fast auch die sonst Besten daran arbeiteten, mich herunterzuziehen. Diese Art, auf männliche Entschlüsse einzuwirken, liegt tief im weiblichen Gemüt, nur dass wenig Frauen je dazu gelangen, ihr innerstes Bestes, oder vielmehr, dass ihrer Natur zu erreichen und noch weniger, damit soviel Geist und eine so schöne Eigentümlichkeit verbinden, die nicht mehr der Natur angehört als Du.«

Das gespannte Verhältnis Humboldts und des Staatskanzlers Hardenberg bewirkt, dass der Diplomat bewusst aus den Verhandlungen, die die Neugestaltung, Preußens betreffen, ausgeschaltet wird, und bringt seine unverdiente Zurücksetzung in Kleinarbeit an diesem Aufbau mit sich. Ende 1815 geht er nach Frankfurt als Bevollmächtigter der Territorialkommission und lebt dort allein, bis später die Familie nachkommen kann. In dieser für ihn aufreibenden Situation geht auch Carolines leidenschaftliches Temperament öfter mit ihr durch, besonders dann, wenn es sich um Ehre und Ruf des Vaterlandes handelt. Dem Staatsmann geht es um nichts anderes als um die Loslösung Preußens aus seiner »reaktionären Verkrampfung« – niemals beherrscht ihn persönliches Geltungsbedürfnis.

Auf ein totes Gleis geschoben – so sieht er es an, als er im Herbst 1817 den ihm übertragenen Gesandtenposten in England antritt. Er kann im nebelfeuchten London nicht heimisch werden und fordert selber seine Abberufung. Doch die Versetzung nach Berlin führt nicht zu einer Befriedigung. Das Misstrauen in die Rechtschaffenheit und Uneigennützigkeit seiner Vorschläge und Handlungen kränkt den Mann, der seinerzeit Rom und die Familie verließ, um in der Heimat zu dienen.

Caroline findet ein tröstliches und starkes Wort für ihn: »Aber wie es immer sei, von dem Glauben soll mich niemand trennen, dass nur das Gute siegt und dass kein schönes und reines Gefühl in dem Menschen, der es ernst mit sich meint, und Eitelkeit und Selbstsucht in sich niederkämpft, verloren geht.«