6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RUTH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

En esta obra están recogidas las memorias de Rolando López del Amo, las que constituyen un aporte significativo a la historia de la diplomacia revolucionaria cubana y resultan ser, además, una lectura amena que nos traslada a disímiles países y vivencias del quehacer de su autor. López del Amo fue un diplomático cubano con una intensa trayectoria de treinta y cinco años en el servicio exterior, se desempeñó como embajador de Cuba en las Naciones Unidas, la Unesco, China, Pakistán, Sri Lanka, Maldivas y Myanmar. También fue un reconocido poeta, colaboró habitualmente con los más importantes periódicos y revistas de su país, y ejerció como profesor.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

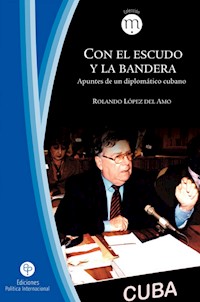

Con el escudo y la bandera

Apuntes de un diplomático cubano

Rolando López del Amo

Edición, corrección y coordinación:Ana Molina González

Diseño y maquetación:Yadyra Rodríguez Gómez

© Rolando López del Amo, 2021

© Sobre la presente edición:

Ediciones Política Internacional, 2021

ISBN: 9789597267010

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin permiso previo por escrito de los titulares del copyright.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.

Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”

Ediciones Política Internacional

Calle Calzada 308, entre H e I, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba

Palabras al lector

Escribí estos apuntes pensando en mis alumnos del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) que lleva el nombre de nuestro siempre recordado Canciller de la Dignidad, “Raúl Roa García”. En ellos expongo algunas de mis vivencias personales, que son de las que puedo hablar con más propiedad, para ilustrar la variedad de funciones y tareas que debe desempeñar un diplomático cubano. Escribo, claro está, sobre lo que se puede decir sin faltar a la necesaria discreción respecto a personas y temas.

Este libro está dedicado a la memoria de Félix García, funcionario de nuestra Misión ante las Naciones Unidas, asesinado en septiembre de 1980 en la ciudad de Nueva York por terroristas contrarrevolucionarios. El título escogido es la frase con que Félix respondía cuando lo saludaban y le preguntaban cómo estaba: “Con el escudo y la bandera”.

Por la defensa de nuestro escudo y nuestra bandera dio su vida, aún joven, este humilde, generoso, solidario y valiente compañero.

Las páginas que siguen rememoran algunos momentos de treinta y cinco años dedicados al servicio exterior de la Cuba revolucionaria. Tienen el propósito de ser útiles a quienes se interesan por estos temas y aportar elementos para la historia de la diplomacia cubana. Las escribo con el agradecimiento a mis compañeros del Ministerio de Relaciones Exteriores que me ayudaron a ser un diplomático al servicio de mi pueblo y de la gran patria que es la humanidad.

El Autor

La Habana, 2010

CAPÍTULO 1. Inicios en el trabajo diplomático. El país de las mañanas serenas (1973-1974)

No soy un egresado de alguna institución que prepara a sus alumnos para el ejercicio de la actividad diplomática y consular. Como decía sonriendo Viriato Mora, un colega de mis años iniciales, parafraseando al doctor Raúl Roa García, no éramos diplomáticos “de carrera”, sino “a la carrera”.

El 1.o de abril de 1973, recién regresado de una visita a Panamá como parte de una delegación de la Universidad de La Habana que encabezó su rector de entonces, Hermes Herrera, pasé a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex). Esta delegación había sido invitada por el rector de la Universidad de Panamá, Rómulo Escobar, quien fungía también como asesor del general Omar Torrijos. Entonces no existían relaciones diplomáticas entre Panamá y Cuba. El viaje de ida y vuelta lo hicimos en aviones de la fuerza aérea panameña y la estancia fue de casi dos semanas, en las que recorrimos varias provincias del país hacia el norte, hasta la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. También sostuvimos entrevistas con personalidades diversas, visitamos edificios patrimoniales y, por supuesto, el Canal. El general Torrijos fue a despedirnos al aeropuerto y conversamos durante dos horas. El rector Hermes Herrera le obsequió una colección de las Obras Completas de José Martí, figura muy admirada por Torrijos, en nombre de nuestro máximo dirigente, compañero Fidel Castro.

Al regreso a Cuba dejaba mis funciones como vicedecano de la Facultad de Humanidades para pasar directamente al servicio exterior de la República en nuestra Embajada en Pyongyang, capital de la República Popular Democrática de Corea, como consejero político. Pude haber ido a Moscú como consejero cultural con el nuevo embajador, Severo Aguirre del Cristo, pues yo era uno de los propuestos por el saliente consejero, el poeta Luis Suardíaz, para sustituirlo; pero preferí Pyongyang por las razones que explico. Había sido designado embajador en el país asiático Ladislao González Carbajal, con quien me unían lazos de afecto casi filiales. Él había sido el primer director de la Editora Política de nuestro Partido, unos diez años antes, y yo su primer subdirector. Allí partimos de cero en un viejo edificio de altos en la calzada de la Reina, donde en otro tiempo funcionó la emisora radial Mil Diez, y habíamos contribuido a crear la institución con la asesoría técnica de un camarada argentino, Gregorio Tavosnanska, y un equipo que, además de cubanos, incluía también dos españoles, un francés, una rusa y un guatemalteco. Vivíamos, de hecho, un ambiente internacionalista.

Determinadas circunstancias que no son del caso analizaraquí nos llevaron, cinco años después, a separar nuestros caminos: Ladislao se fue durante un quinquenio a trabajar como investigador en la Biblioteca Nacional y concluyó allí la redacción de su libro sobre la organización de la que había sido máximo dirigente en sus tiempos universitarios de lucha contra la tiranía de Gerardo Machado: El Ala Izquierda Estudiantil y su época.

Por mi parte, yo había concluido mis estudios nocturnos en el Instituto Pedagógico Superior “Enrique José Varona” y, aun antes de terminar mi carrera, el doctor Fernando Portuondo del Prado, de quien fui alumno en el Instituto de Segunda Enseñanza de la Víbora, me había solicitado para que asumiera funciones docentes. No me autorizaron entonces y aquella plaza fue ocupada por mi compañero de estudios del Varona y amigo muy querido, Ángel Pérez Herrero. Más tarde, fui solicitado nuevamente por la doctora María Ruiz Bravo, decana del Instituto Pedagógico y con quien tuve el honor de compartir responsabilidades en la antigua provincia de La Habana en 1961, ella como directora de Educación y yo como director de Cultura. Tras seis meses en espera de que el ministro de Educación firmara mi traslado, me incorporé como instructor de Literatura al Instituto. Coincidió aquello con nuestra fiesta de graduación en la que se me asignó recibir, en nombre de todos los graduados de ese curso, el diploma acreditativo de manos del primer ministro, compañero Fidel Castro, en acto solemne en el teatro Karl Marx.

Los años universitarios fueron hermosos. Ahora debía pasar la página. Soñaba con estar de vuelta a los cinco años, pero la vida me llevó por otros caminos.

En Pyongyang volvería a desempeñarme como segundo al mando de Ladislao. Otro viejo compañero de la Editora, Enrique Bryon Rivero, sería el primer secretario. Bryon, hombre de gran cultura y laboriosidad ilimitada, con perfecto dominio del idioma inglés, honestidad y entrega plena a la Revolución, había sido el responsable de traducciones en la Editora y el redactor de la columna de Ciencia y Religión de la revista El militante comunista.

En esa época, el Ministerio de Relaciones Exteriores no disponía de suficientes diplomáticos y acudió a fuentes externas, la Universidad de La Habana entre ellas, para que le proporcionaran posibles candidatos. Debo decir que desde hacía tiempo mi compañera de trabajo Margarita Alcalde, secretaria de la Facultad de Humanidades y vieja amiga del doctor Raúl Roa García, con quien solía almorzar con frecuencia, me venía hablando de la necesidad de cuadros todavía jóvenes para el servicio exterior. Ya en 1960 me habían dado a optar entre el Minrex y el trabajo de Cultura y yo había preferido el último. No me animaba la idea de estar fuera de Cuba. Ahora lo aceptaba por un quinquenio.

Muy poco me pudieron instruir en escasas semanas de preparación en el Minrex sobre la tarea que me esperaba, de modo que el aprendizaje tendría que hacerlo sobre la marcha. Sí recuerdo el consejo del viceministro Pelegrín Torras, quien consideraba que era muy importante estudiar el idioma del país en el que se estuviera acreditado. Para mi iniciación tenía a mi favor que trabajaría en un país socialista amigo y con un cuerpo diplomático que no pasaba de una quincena de representaciones integradas casi totalmente por embajadas de países socialistas.

Para llegar a nuestro destino tuvimos que hacer un largo viaje desde La Habana a Madrid, de ahí a Moscú, con breve tránsito en París, de Moscú a Beijing y de este último lugar a Pyongyang. La parte menos grata fue el vuelo de Moscú a Beijing, a causa del tipo de avión que se utilizaba: el TU 104, avión a reacción con rango de vuelo de tres horas, lo que obligaba a escalas en las ciudades siberianas Omsk e Irkutsk. Pero lo incómodo no eran las escalas, sino la deficiente presurización dentro del aparato, que cuando hacía el descenso producía un fuerte dolor en los oídos de los pasajeros. Este avión fue bautizado como “el rompe oídos”. Cuando esos vuelos comenzaron a hacerse en el Il-62, fue como llegar al cielo, por su estabilidad y excelente presurización.

En Pyongyang

A nuestra llegada a Pyongyang se desempeñaba como encargado de Negocios interino el compañero Viriato Mora, viejo miembro de la Juventud Masónica de Sagua la Grande, hombre ya experimentado que había servido como diplomático en China y Vietnam. También trabajaba como segundo secretario José Chang Benítez, quien había sido secretario de la logia Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad (AJEF, Juventud Masónica) Baraguá que, bajo la presidencia de Arnold Arafet y con la asesoría de Roberto Lassale del Amo —uno de los primeros representantes diplomáticos de la Revolución en El Salvador, Chile y Bolivia, sucesivamente—, se había fundado como homenaje al 26 de Julio, en 1957. Estuve entre los fundadores de esa logia y fui su elocuente y luego candidato a la presidencia de la Cámara Nacional Ajefista, para la que fui electo por el período reglamentario de un año en febrero de 1958. Ellos fueron mis primeros instructores en materia de diplomacia, Mora en particular. Con él aprendí el ABCdel oficio, desde la confección de una nota verbal, hasta cómo debían hacerse los informes mensuales a la Cancillería, el manejo de las comunicaciones cablegráficas, incluyendo los mensajes cifrados; las entrevistas con la parte coreana y con el cuerpo diplomático; la organización de comidas, cócteles y recepciones; la atención a delegaciones; la tramitación de asuntos bilaterales y multilaterales; el manejo interno de una embajada, incluyendo las finanzas; las relaciones con las otras oficinas cubanas, como la militar o la comercial; la atención a nuestros becarios; en fin, todo lo que forma parte de la actividad habitual de un diplomático. Viriato me tranquilizaba recordándome que, en el caso de Cuba, la mayor parte de los diplomáticos no éramos de carrera.

Su pronto regreso a la patria nos privó de su experiencia y afabilidad y tuvimos que andar con nuestras propias piernas. Pero nuestra voluntad de trabajar por el desarrollo de nuestras relaciones fue superior a todas las deficiencias. Contábamos con la experiencia vital y la sabiduría política de Ladislao, con su inteligencia clara, su capacidad de dirección y su bonhomía. Y la mejor disposición del colectivo de trabajadores cubanos.

En brevísimo tiempo, las relaciones políticas se reanimaron a tal punto que, para la celebración del vigésimo aniversario del 26 de Julio en Cuba, la delegación oficial coreana fue una de las encabezadas a más alto nivel: el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente de la República.

Los intercambios bilaterales fueron fructíferos. Se hizo un notable esfuerzo por mantener el comercio, a pesar de las dificultades que enfrentaban ambas partes. Nuestros estudiantes culminaron con éxito sus estudios universitarios, tanto los de idioma como los de ingeniería, y algunos permanecieron trabajando en nuestra Misión. Allí fui testigo del nacimiento del primer bebé cubano en Pyongyang: una niña cuyos padres, Pedro Morán Tápanes y Gabriela López Carbó, nombraron Shindalé, azalea en coreano, que es la primera flor que aparece en la primavera. Shindalé parecía no apurada en nacer y nos mantuvo a todos en vilo, especialmente a los padres. Pero la medicina coreana supo trabajar como se requería y la niña tuvo un feliz nacimiento para alegría general. Los médicos coreanos dieron muestras de su profesionalismo en todo momento, muy especialmente ante un repentino accidente vascular de nuestro embajador, a quien le protegieron la vida hasta su recuperación.

Mucho ayudó al trabajo de la Embajada, en funciones de traductora e intérprete, otra joven recién graduada de la Universidad Kim Il Sung, Caridad Galán, quien se desenvolvía con gran soltura en su menester. Nuestro colectivo de cubanos mantenía relaciones muy estrechas y estas eran buenas también con el personal coreano que nos acompañaba.

El agregado militar a nuestra llegada, Gutiérrez Murray, a quien afectuosamente llamábamos “el Capi” y era figura clave en la atención a nuestros estudiantes, fue sustituido después por Evaristo Marcilla, hombre ejemplar y excepcional por su profesionalismo y modestia. Contábamos también con un excelente consejero comercial, Osvaldo Reloba Penichet.

Con esas personas excelentes compartí mi primer año de vida como diplomático. ¡Qué buena escuela!

De la parte coreana guardo especial agradecimiento, por su ayuda fraternal, a quien entonces estaba al frente del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, compañero Kim Yong Nam.

La Corea que conocí entonces era todo trabajo febril. Apenas habían pasado veinte años desde la firma del armisticio que puso fin a una guerra en la que la aviación norteamericana aplicó una política de tierra arrasada desde el paralelo 38 hasta la frontera con China, en el río Yalú, Amrok-gang para los coreanos. En Pyongyang quedaron solo tres edificios en pie.

La inmensa laboriosidad del pueblo coreano había edificado un país nuevo. En la capital, un edificio de apartamentos de quince o veinte pisos de altura, prefabricado, se construía en seis meses. Se laboraba a todas horas. La nueva Pyongyang, con sus amplias avenidas y sus nuevas edificaciones, era una ciudad muy limpia y con un sistema de transporte colectivo que se perfeccionaba con la construcción de un ferrocarril subterráneo. Salvo en el frío invierno de veinte grados centígrados bajo cero y abundante nieve, la ciudad se colmaba de flores en jardines y macetas.

Caso único era ver y oír, temprano en las mañanas, a los niños en edad escolar primaria organizarse disciplinadamente en escuadras para marchar hacia la escuela, sin necesidad de guía adulto, cantando himnos y canciones revolucionarias. El Gran Palacio de los Pioneros de Pyongyang era digno de verse por la variedad de actividades que allí se realizaban. Otra cosa única era que los niños tenían como asignatura de estudio la obligación de aprender a tocar un instrumento musical. Solo así podía explicarse que en una ocasión en que participamos en un acto de solidaridad con Cuba, organizado por los combatientes del Ministerio del Interior, actuó para nosotros una orquesta sinfónica de la unidad militar.

Muy popular entre la población era la ópera nacional. La ópera coreana en nada era parecida a la ópera china, a la famosísima Ópera de Pekín. La coreana era semejante a la ópera occidental europea por su forma, pero su contenido, libreto y música, netamente coreanos. Para la ejecución de la música se empleaba una orquesta sinfónica. Los temas hablaban de la resistencia contra la dominación extranjera, de la lucha revolucionaria del pueblo. La música estaba cargada de melancolía y añoranza.

Ese amor del coreano por la ópera garantizó el éxito de una delegación artística cubana integrada por la soprano María Remolá, los barítonos Ramón Calzadilla y Raúl Camayd, quienes, además, tuvieron el tino de incorporar rápidamente a sus repertorios una canción coreana cada uno. El pianista acompañante era el maestro Juan Espinosa, quien también memorizó una obra coreana para piano, cuya ejecución fue recompensada con prolongados y fortísimos aplausos de los asistentes al teatro, puestos de pie. El espectáculo fue transmitido también por la televisión local.

Existía en la época un conjunto femenino de danzas, llamado Mansudé, que contaba con teatro propio. Era realmente impresionante ver a aquellas bellísimas mujeres en el escenario, engalanadas con su vestuario fino y elegante, que más que bailar parecían flotar en su desplazamiento al compás de la música. Respeto a la tradición y recreación de lo tradicional como expresión de una identidad nacional milenaria.

Otro espectáculo atrayente era el circo, los números de acrobacia en particular: intrepidez, precisión, galanura, belleza.

El deporte preferido era el fútbol. También un equipo cubano nos visitó entonces en gira de entrenamiento y aprendizaje.

El tratamiento que dábamos a los coreanos era el de compañeros y ellos nos trataban de igual forma, solo que a Kim —colaborador coreano en la Embajada, con funciones de traductor— yo lo llamaba con el vocablo donmu, pues era mi subordinado, y él me trataba de Ton chi, que era la palabra “compañero” en el lenguaje de cortesía hacia los superiores. Con los funcionarios de mi rango en la Cancillería o el Comité Central del Partido nos tratábamos de Ton chi.

En Pyongyang conocí, por primera vez, el espectáculo singular de la nieve. Vi helarse los estanques, el río Taedong, que atraviesa el centro de la ciudad. Para moverse por las calles heladas después de las nevadas había que cubrir con cadenas de hierro las gomas de los autos para que quebraran el hielo a su paso e ir despacio.

Además de la belleza de Pyongyang pude conocer el puerto de Nampo, hacia el mar de China, y las playas de Wonsan, en el este, frente a Japón. Pero lugar impresionante por su belleza, particularmente en el otoño, son las montañas de Kumgangsan, que traducido quiere decir “Montaña (Sang) del río (gang) de oro (kum)”. Estas elevaciones se encuentran cerca de la zona que divide al país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y, en el otoño, las hojas de los árboles de sus bosques toman una coloración dorada en unos casos, rojiza en otros. Pero hay algo muy especial: un largo salto de agua que en su caída irregular desde lo alto forma, en distintos niveles, ocho pequeños estanques que, según la leyenda, pertenece cada uno a un hada celestial. Hay también fuentes de aguas termales de elevada temperatura para tomar baños. Cerca de este paraíso está la ciudad de Kaesong, la más meridional de la República. Después, el imaginario paralelo 38 que divide en dos al país, lo que se materializa en guardias fronterizos a ambos lados de Panmunjom, punto de contacto entre ambas fuerzas. Del lado sur, los guardias yanquis, como aquí en la Base Naval de Guantánamo.

Cuba comparte con la República Popular Democrática de Corea la presencia de soldados de la misma potencia imperialista en parte de su territorio. En Cuba ocupan solo una parte pequeña del territorio; en Corea, la mitad sur del país, lo que constituye el principal obstáculo para la reunificación independiente y pacífica de la península, natural deseo del pueblo coreano todo, que es una sola nación milenaria. Cho Son se dice en coreano el nombre del país, que traducido significa “el país de las mañanas serenas”.

Muchos recuerdos gratos guardo de mi primera experiencia diplomática y del acogedor pueblo coreano. Corea fue mi escuela durante poco más de un año. Con sus campesinos aprendí a trasplantar arroz con el agua hasta las rodillas, descalzo sobre un suelo de fango y piedras bajo la permanente amenaza de las agresiones de las voraces sanguijuelas. Siempre me sentí tratado con afecto y cortesía. Y conocí también el tratamiento amistoso, fraternal, familiar, de los colegas del mundo socialista. Sus diplomáticos fueron también mis maestros.

Fue un tiempo de florecimiento de nuestras relaciones bilaterales, en particular entre nuestros partidos.

Un año después de su nombramiento como embajador en la República Popular Democrática de Corea, Ladislao González Carbajal fue transferido con igual cargo a la República Popular China, en la que permanecería durante diez años. Yo me mantuve como encargado de Negocios interino en Pyongyang hasta el arribo del nuevo embajador, Ángel Ferrás Moreno, viejo guerrillero del Ejército Rebelde, quien estaba al frente de nuestra Misión diplomática en la India. A la llegada de Ferrás, cumplí con las obligaciones que me correspondían y, después de presentadas sus cartas credenciales, viajé para incorporarme a mi nueva tarea como consejero político en nuestra Embajada en China.

CAPÍTULO 2. El país del centro: China (1974-1978)

Antes de incorporarme a mi nuevo trabajo como consejero político de la Embajada de Cuba en la República Popular China, fui a la Isla de vacaciones y de allí a Madrid, con el encargo del embajador Ladislao González Carbajal de adquirir, para nuestra biblioteca en Beijing, toda la buena bibliografía sobre ese país disponible en idioma español. Fue en la librería Fuentetaja donde pasé largas horas revisando y seleccionando libros. Mi compañero y amigo de la Universidad de La Habana Aurelio Alonso me había recomendado, y facilitado, el primer tomo de una Historia del Partido Comunista de China, escrita por el francés Jacques Guillermaz, quien había servido en China como agregado militar. Libro de mucha utilidad por la información que contenía y la objetividad del análisis.

Cumplido el encargo, viajé a París como escala obligada hacia Moscú, ciudad en la que tomaría el vuelo a Beijing. En aquellos años esa era la vía más rápida que unía a Europa con China. El paso por París me permitió disfrutar de la hospitalidad de nuestro embajador, Gregorio Ortega, con quien almorcé en su residencia, y de Alejo Carpentier y su esposa, Lilia Esteban. Invitado por Alejo y Lilia, nos movimos por París en un pequeño auto VW, del viejo modelo de dos puertas, con Lilia al timón, Alejo a su lado y yo sentado en el asiento trasero. Alejo me informaba sobre los lugares por donde pasábamos, tan conocidos por él como no vistos por mí, como la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, la Catedral de Notre Dame o el Barrio Latino, donde existió el antiguo asentamiento romano en la ciudad que entonces se llamaba Lutecia. Todavía me parece escuchar la voz abaritonada de Alejo, con su pronunciación francesa de la r, comentando los valores de los vitrales de Notre Dame, su gran roseta que, sin falta, debía visitar de día y ver a trasluz desde el interior de la Catedral. Con Alejo hablando y yo escuchando, llegamos a un restaurante de Saint Germain des Prés, en el que Alejo y sus amigos franceses solían reunirse y cenar. Yo estaba felizmente transportado a un mundo onírico en el que la maravilla hablaba de la realidad. Fue una noche inolvidable, bien distinta de nuestros encuentros para discutir planes editoriales en La Habana unos años antes, la que esta pareja de amigos me proporcionó con su acogida y apoyo. Alejo era una enciclopedia viviente y un pensamiento profundo y noble. Lilia, la querida marquesa, un ser excepcional como esos ángeles de la guarda de nuestra infancia.

En París me hospedé, para mi breve estancia de veinticuatro horas, en un hotelito modesto en las cercanías del Arco de Triunfo, con habitaciones sin servicios sanitarios, los que eran comunes para todas las habitaciones del piso. Sí disponían de un lavamanos. Los baños, cuyo uso se pagaba separadamente, estaban en otro piso.

La llegada a Moscú era siempre grata porque estábamos en suelo amigo y nuestra Embajada, a cuyo frente estaba Severo Aguirre del Cristo, tenía muy bien organizado el apoyo a los cubanos en tránsito, desde la recogida en el aeropuerto hasta las reservaciones para el alojamiento y la ayuda en gestiones para resolver problemas diversos. Siempre sería así en todos los años en que tuve que hacer tránsito por la enorme capital soviética. Restaba un elemento poco agradable: el vuelo a Beijing se hacía todavía, como en 1959, en un avión TU 104.

En 1974 las relaciones bilaterales entre Cuba y China no pasaban por un buen momento, aunque se mantenían los intercambios comerciales sobre una base de trueque de mercancías por un mismo valor: un comercio balanceado.

La tarea encargada al embajador Ladislao González Carbajal era delicada. China vivía los momentos finales de la Revolución Cultural después de la muerte del mariscal Lin Piao —el promotor del librito rojo con citas del presidente Mao que se utilizaba como una suerte de catecismo político— y el establecimiento de ciertos vínculos bilaterales con los Estados Unidos, a través de oficinas de enlace en Washington y Beijing. China había recuperado su legítimo lugar en las Naciones Unidas, incluyendo su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad, y los representantes de Taiwán, que usurpaban su lugar, habían sido expulsados del organismo internacional. En ese momento, las contradicciones entre China y la URSS y China y Vietnam —aún sin concluir la guerra de liberación vietnamita—, y las contradicciones con la política exterior de Cuba, en particular en África, hacían muy compleja nuestra labor.

Para mí, había otro elemento contradictorio. Había visitado China en agosto de 1959, invitado por la Federación de la Juventud de ese país, como parte de una delegación de jóvenes latinoamericanos participantes en el vii Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, celebrado en Viena entre el 26 de julio y el 4 de agosto. La invitación fue por tres semanas en las que, además de la capital, visitamos Tianjin, Anshan, Wuxi y Shanghái. Y fuimos recibidos, antes de nuestra partida, por el primer ministro Zhou Enlai, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, mariscal Chen Yi. Al regreso a Cuba estuve entre los fundadores de una Asociación de Amistad Cubano-China, presidida por el periodista Baldomero Álvarez Ríos, presidente de los periodistas cubanos entonces, quien había formado parte también de la delegación cubana al vii Festival y había viajado a China como invitado. La Asociación se fundó alentada por el Partido Socialista Popular en la persona del capitán del Ejército Rebelde Luis Mas Martín, quien había sido participante en el Festival y uno de los invitados a China. Nuestra Asociación trabajó por el restablecimiento de las relaciones con la nación asiática y su fortalecimiento y desplegó una activa y efectiva labor en ese sentido. Antes del restablecimiento de las relaciones bilaterales con China y la ruptura de las relaciones con Taiwán, los representantes de la República Popular China ya se encontraban en Cuba bajo la cobertura de la agencia de noticias Xinhua. Como es sabido, las relaciones diplomáticas entre ambos países se restablecieron de manera sui generis, en la plaza pública, el día en que adoptamos la Declaración de La Habana. El anuncio fue hecho por el propio Fidel en el multitudinario acto de masas en la Plaza de la Revolución y presentó al primer representante diplomático chino en Cuba, quien ocupaba un lugar entre los invitados en la tribuna. Días después, el 28 de septiembre, fueron formalizadas. Mis vínculos tempranos con los compañeros chinos no se correspondían con la situación prevaleciente en el otoño de 1974 cuando asumí mis nuevas funciones en Beijing.

La línea de trabajo que planteó nuestro embajador fue la de tratar con el mayor respeto y cordialidad a los trabajadores chinos de la Embajada y mantener y desarrollar las relaciones comerciales: salvar todo lo salvable y no causar daños innecesarios a las relaciones entre nuestros pueblos. Todo esto sin ceder en nuestros principios e ideas. Los años subsiguientes en esa década de los setenta serían aún tensos. Helia Pascual, la esposa de Ladislao y su compañera de toda la vida, incluyendo los muy duros tiempos de la lucha clandestina, desempeñaría un papel muy positivo, por la dulzura de su carácter.

En noviembre de 1974 una circunstancia fortuita me llevó a Japón por una semana. La línea aérea japonesa Japan Air Lines inició vuelos regulares entre Tokio y Beijing y para el vuelo inaugural invitaron a los jefes de misiones diplomáticas acreditados en China. Ladislao no podía viajar y logró que yo lo hiciera en su lugar. Fue mi primera visita al legendario Cipango. Mi homólogo allí era José Armando Guerra Menchero, casado ya con Mercedes Crespo. Se produjo entre nosotros una inmediata empatía y nació una amistad que perdura entre los que permanecemos vivos.

Mi primer viaje a Japón me ofreció una impresión inicial de aquella enorme y abigarrada capital, con algunas avenidas anchas y multitud de callecitas estrechas; con algunos edificios altos y numerosas casitas tradicionales de un piso; con plenitud de pequeños comercios y noches multicolores iluminadas por el neón; con niños que iban a las escuelas en grupos, con sus uniformes azules, indicando a los autos con un gesto de sus manos que se detuvieran, para cruzar la calle por la esquina. Pueblo laborioso y educado con un fortísimo sentimiento nacional y muy conservador de sus tradiciones.

Los días volaron y se desvanecieron, pero mis conversaciones con José Armando, diplomático experimentado, fueron de mucha utilidad para mi trabajo futuro.

En nuestra Embajada en China contábamos con una oficina comercial con un consejero, dos representantes de empresas y un representante de la transportación marítima. Este equipo crecía todos los fines de año cuando se incorporaba la delegación que discutiría el convenio del año siguiente. Esa delegación la encabezaba un viceministro de Comercio Exterior y la integraban distintos representantes de empresas, experimentados, que sabían discutir de calidades y precios de los artículos. Eran conocedores, eficientes y, sobre todo, honestos.

Además de la comercial, existía una oficina de Prensa Latina que funcionaba en la propia vivienda del corresponsal, en el edificio de apartamentos en que me tocó vivir, a unas pocas cuadras de la Embajada. Al llegar a Beijing tuve que hospedarme algunas semanas en el hotel Sinchao hasta que se me asignó el apartamento.

Nuestro trabajo político con la parte china era casi nulo en ese momento. El único vínculo importante era el comercial. Con los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) sí manteníamos relaciones muy estrechas y se producían reuniones semanales de los jefes de misión para analizar los acontecimientos. Las reuniones se efectuaban en un salón de la Embajada soviética y la lengua empleada era el ruso, lo que nos obligó a tener un intérprete, en la persona de un joven recién graduado en la Universidad de Minsk, Esteban Lobaina. A nivel de consejeros manteníamos también frecuentes intercambios.

De otra parte, se creó un club de consejeros con países europeosoccidentales, Japón y Australia, América Latina y el Caribe y algunos asiáticos, como Filipinas, en el que fui incluido: era el único consejero del mundo socialista que participaba.

Por supuesto, procuraba mantener relaciones muy estrechas con los países de nuestra región, que no eran muchos. Salvo con el representante de Chile —bajo la dictadura de Pinochet en ese entonces—; México, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela y Guyana son las representaciones que recuerdo. También mantenía relaciones estrechas con los países asiáticos y africanos, mayormente miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). Con los europeos occidentales las más cordiales eran con España, Francia e Italia.

La segregación existente entonces hacia los extranjeros provocaba que estos se unieran más entre sí y eso alcanzaba también a expertos, principalmente profesores y traductores de español que trabajaban para el Gobierno chino. Entre estos últimos había un republicano español, el gallego Pepe, excelente fotógrafo y profesor y mejor persona, con gran sentido del humor. También había un grupo de exilados chilenos, víctimas de Pinochet, que incluían a la maravillosa familia integrada por el escritor Robinson Rojas, su esposa e hijas, y otro matrimonio, Carlos y Teresa. Con ellos establecimos relaciones muy cercanas.

Para entender lo que pasaba en China, o intentarlo, además de lo que los amigos extranjeros podían referirnos, había que leer mucho de fuentes diversas. Por entonces, el único canal de televisión, en blanco y negro, transmitía solamente dos horas diarias, de las 19:00 a las 21:00 horas. Mi desconocimiento del idioma chino me obligaba a las lecturas en español y en inglés, mucho más en este último idioma. En ese tiempo también comencé a estudiar francés.

El primer material de lectura consistía en los boletines diarios de la agencia oficial de noticias de China, Xinhua. La Embajada estaba suscrita a varias y útiles publicaciones que se recibían de Hong Kong. Muy importante era un boletín diario de la BBC de Londres titulado SWB (Summary of World Broadcast), un resumen de transmisiones de radio del mundo que tenía una amplia sección dedicada a China, en la que se incluían resúmenes o transcripciones completas de transmisiones radiales de todo el país. Las emisoras provinciales y locales eran una fuente primaria de información de mucha utilidad en la tercera nación más extensa del mundo. Otro útil material era el diario South China Morning Post (El correo matutino del sur de China), que se imprimía en Hong Kong. También en Hong Kong (entonces todavía colonia británica) se editaba un boletín semanal en papel biblia titulado China News Analysis que, como su nombre indica, ofrecía análisis sobre los acontecimientos en China. Decían que esta publicación estaba a cargo de un jesuita húngaro que había trabajado en el gigante asiático muchos años hasta la instauración de la República Popular. Esta breve publicación contenía trabajos serios y profundos. También recibíamos la revista Far Eastern Economic Review, considerada por algunos como muy vinculada a la CIA norteamericana, y otro boletín, China Letter, con informaciones económicas y comerciales. Asimismo, accedíamos a los diarios Japan Times e International Herald Tribune. No era nada fácil entender bien lo que pasaba en aquellos momentos de fuerte lucha fraccional por el poder en el seno del Partido Comunista Chino (PCCh), en medio del agravamiento del estado de salud del presidente Mao y del primer ministro Zhou. Otra posibilidad de ampliar nuestro conocimiento del país eran los viajes a provincias que organizaba el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cuerpo diplomático.

Para facilitar nuestra vida cotidiana, la Embajada había organizado un comedor obrero con servicio de cantinas que cada cual llevaba a su casa, tal como se hacía en Pyongyang. Comida variada y de excelente calidad, al gusto de la tradición cubana, y que resultaba muy barata. La seguridad personal para la Embajada y los barrios diplomáticos, con sus entradas y salidas custodiadas por guardias chinos, garantizaba un control del acceso de los ciudadanos del país, pero no de los extranjeros, quienes entraban y salían libremente.

En esa época circulaban muy pocos vehículos automotores por la ciudad, pero las bicicletas que rodaban por las calles alcanzaban la cifra de cinco millones. Otra cosa, todo el mundo vestía igual: chaqueta y pantalón de mezclilla azul y camisa o blusa blanca de algodón y poliéster, zapatos negros de corduroy, a veces enguatados, con suela de plástico; gorra de gabardina azul y, en invierno, chaquetón azul enguatado de algodón que abrigaba maravillosamente. En dirigentes de cierto nivel los zapatos eran de piel y los trajes podían ser grises. Los “lujos” más comunes a los que la gente aspiraba eran una bicicleta, un reloj de pulsera, un receptor de radio y una cámara fotográfica. Se vivía con mucha modestia y fuertes escaseces. Sin embargo, para el extranjero, la vida resultaba muy barata.

Durante mi primera visita a China en 1959 pude presenciar cómo se terminaba de construir la obra de la plaza de Tiananmén (Puerta de la Paz Celestial), con la alta columna del monumento a los héroes en el centro y a los costados el Gran Palacio del Pueblo, de un lado, y el Museo de la Revolución, del otro. Se trataba entonces del décimo aniversario de la fundación de la República Popular y estas fueron obras terminadas para la ocasión.

Nuestra delegación fue hospedada en el antiguo hotel Pekín, en la esquina de Chang’an y Wangfujin, calle muy comercial esta última, y muy cerca del lugar en que el 1 de octubre de 1949 el presidente Mao, en acto de masas, exclamó: “El pueblo chino se ha puesto de pie” y proclamó la constitución de la República Popular, mientras el derrotado Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek) cruzaba el mar para refugiarse en la isla de Taiwán, al amparo de la vii Flota yanqui. Las tropas que expulsaron a Jiang estaban comandadas por el mariscal Liu Bocheng, quien tenía como jefe de Estado Mayor a Deng Xiaoping, director de la primera revista de los jóvenes comunistas chinos en Europa y participante en la legendaria Gran Marcha, retirada estratégica que consolidó la lucha armada en el campo como la vía para tomar el poder.

Solíamos realizar compras en una tienda para diplomáticos, la Tienda de la amistad. Pero nunca existió impedimento alguno para que los diplomáticos pudieran hacer compras en las tiendas normales de la población china, también con variados surtidos y precios muy ventajosos. Como en esa época no había turismo extranjero, nuestra llegada a una tienda china se convertía en una atracción para los compradores, quienes nos abrían paso hasta los mostradores y se nos atendía con preferencia. La atención médica, en nuestro caso, se amparaba por un convenio de reciprocidad, de modo que nos resultaba gratuita. Los especialistas chinos eran muy buenos profesionales y la atención muy esforzada, a pesar de las dificultades internas y el aislamiento al que aún se sometía a China.

Los fines de semana se podían hacer paseos a centros de valor histórico y cultural dentro de la ciudad y no lejos de ella: la Ciudad Prohibida, con su fabulosa colección de relojes y el trono del emperador; el Templo del Cielo, con sus edificios circulares de tejas azules; el Palacio de Verano, con una laguna rodeada de cerros y botes para los paseantes; la Gran Muralla, en su tramo restaurado más cercano a Beijing; las tumbas de la dinastía Ming, con sus grandes animales de piedra en el exterior; el puente de Marco Polo, vinculado por azar a la agresión japonesa. Los niños de nuestra Embajada disfrutaban mucho las visitas al parque zoológico en el que sus animales favoritos eran los osos panda, regalo preciado que la naturaleza hizo a China. Para sorpresa de nuestros niños, ellos también se convertían en una atracción para los niños chinos que iban al zoológico, no acostumbrados a recibir extranjeros ni a convivir con ellos.

China le había concedido asilo político al príncipe camboyano Norodom Sihanouk, derrocado por el golpe militar pro yanqui del general Lon Nol. Sihanouk encabezaba el Gobierno Real de Unión Nacional de Camboya. Fue uno de los fundadores del MNOAL, realizaba una visita a nuestra Embajada para felicitarnos el día del aniversario del triunfo de la Revolución cubana. Norodom Sihanouk nació príncipe, pero, en verdad, era un artista multifacético que se esforzaba por cumplir bien el deber político heredado. Quizás, para decirlo en términos shakespearianos, era el Hamlet de Asia.

El primero de mayo en China era un día feriado, pero no se efectuaban desfiles, sino fiestas en los grandes parques. Eran como ferias con distintas atracciones.

El cuerpo diplomático, por su parte, organizaba numerosas actividades sociales: almuerzos, cenas, cócteles, funciones de cine, bailes, conciertos. Entre los países socialistas se organizaban también torneos masculinos de voleibol.

En esa época las únicas representaciones teatrales autorizadas eran las de las óperas revolucionarias modelo, bajo la supervisión de Jiang Qing, la actriz de cine y teatro que se convirtió en esposa del presidente Mao cuando estaban en la base revolucionaria de Yan’an.

El año 1976

Así llegamos a 1976, año clave para China. En enero falleció el primer ministro Zhou Enlai, cuya última voluntad fue ser incinerado y que se esparcieran sus cenizas en montañas, ríos y mares de China. Quería mezclar sus últimos restos con la patria a la que dedicó su vida. La despedida del duelo estuvo a cargo del vice primer ministro Deng Xiaoping. Fue su última actividad pública entonces. Como primer ministro interino fue designado Hua Guofeng. Si bien la no designación de Deng Xiaoping como primer ministro era un golpe contra los viejos cuadros rehabilitados y la línea de Zhou Enlai para lograr la unidad y la estabilidad y trabajar por el desarrollo económico, el cargo no cayó en manos de los más conspicuos representantes de la Revolución Cultural, luego conocidos como la “banda de los cuatro”, a saber: Jiang Qing, esposa de Mao; Zhang Chunqiao, viejo periodista que estuvo en Yan’an y fue quien presentó a Jiang Qing al presidente Mao; Wang Hongwen, un joven obrero de Shanghái elevado a la vicepresidencia del Partido durante la Revolución Cultural, y Yao Wenyuan, autor dramático convertido en el ideólogo del Partido. Los cuatro provenían de Shanghái. Pero desde la muerte de Zhou se desató en los medios de prensa oficiales una campaña contra “el viento revocatorio derechista” y “los seguidores del camino capitalista”, promovida por la “banda de los cuatro” y enfilada contra Deng Xiaoping y sus partidarios.

Desde fines de marzo las fotos de Deng fueron retiradas de los lugares públicos y eliminadas de los catálogos de venta de la agencia noticiosa Xinhua. En esta situación llegó el “Día de los difuntos”, fecha que, después del establecimiento de la República Popular, también se utiliza para rendir homenaje a los mártires de la revolución. Aunque el día de esa conmemoración era el 4 de abril, desde el 28 de marzo comenzó una amplia movilización de masas que se dirigía al monumento a los héroes, en el centro de la plaza de Tiananmén. La característica común de las coronas de flores blancas que allí se colocaban era que llevaban inscripciones dedicadas al recién fallecido Zhou Enlai. Los manifestantes portaban fotos del difunto primer ministro. Se calcula que el total de personas que pasaron por la plaza entre el 28 de marzo y el 4 de abril ascendió a unos dos millones. El domingo 4 de abril las coronas colocadas se contaban por millares y casi cubrían la elevada columna erigida en homenaje a los héroes. Según distintas versiones recogidas de algunas personas que estuvieron en el lugar, allí se apoyó el programa que había presentado Zhou ante la iv Asamblea Nacional Popular, se hizo una extraordinaria exaltación de su personalidad y se citaron palabras textuales de la oración fúnebre pronunciada por Deng en elogio de Zhou.

Muchas de las coronas tenían esta inscripción: “A Zhou Enlai, de una parte de los trabajadores de la fábrica… tal”. Las manifestaciones efectuadas durante una semana constituían un rechazo a la campaña ideológica contra Deng y un desafío a sus promotores que se decían apoyados por el presidente Mao.

Los movilizados expresaron su apoyo a Deng Xiaoping. Es preciso destacar que esta enorme movilización se hizo no solamente sin contar con el apoyo de los medios oficiales, sino a pesar de ellos.

Ante esta situación, el gobierno del primer ministro interino decidió actuar con energía. La misma noche del 4 de abril se dio la orden de retirar todas las coronas de flores de la plaza. Al día siguiente, lunes 5, no menos de cien mil personas se congregaron en la plaza para protestar. Según información oficial, diez mil personas se congregaron frente al Palacio del Pueblo. Cientos de milicianos, soldados y policías fueron impotentes para disolver la manifestación. Esto provocó una airada reacción popular y la gente comenzó a congregarse en la plaza, como en las manifestaciones de 1919 contra el imperio. El paso por la avenida de Chang’an, a la altura de la plaza, se hacía casi imposible. El auto en el que yo viajaba con otros dos compañeros de la Embajada logró penetrar con dificultad entre la multitud que se abalanzaba sobre él y, al identificarnos, finalmente nos dejaron pasar, pero advertidos de que no habría regreso por ese lugar. Luego escuchamos que hubo graves desórdenes: autos incendiados y volcados, un cuartelito de policía al fondo de la plaza también incendiado. En realidad no se podían comprobar las versiones. La decisión del Gobierno fue la de cercar la plaza militarmente y desalojarla por la fuerza. Se habló después de numerosos muertos, heridos y detenidos, pero nada podía comprobarse. Al día siguiente del operativo militar, la plaza estaba limpia y muy bien custodiada. El cuartelito incendiado se mantenía en su lugar. La prensa oficial comenzó a culpar a Deng Xiaoping de la revuelta.

El 7 de abril el Buró Político del Comité Central del PCCh tomó los siguientes acuerdos:*

A propuesta del gran líder, el presidente Mao, el Buró Político [se rumoraba que en la reunión solamente participaron 11 de los 19 miembros] del CC del PCCh ha aprobado unánimemente el nombramiento del camarada Hua Guofeng como primer vicepresidente del CC del PCCh y primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China.Habiendo examinado el incidente contrarrevolucionario que se produjo en la plaza de Tiananmén, el reciente comportamiento de Deng Xiaoping ya se ha convertido en el de contradicción antagónica. De acuerdo con la proposición del gran líder, el presidente Mao, el Buró Político ha aprobado unánimemente destituir a Deng Xiaoping de todos sus cargos dentro y fuera del Partido y conservar su militancia en el Partido para observar cómo se comporta en el futuro.De esta manera, por segunda vez en su vida (la primera fue a inicios de la Revolución Cultural cuando era secretario general del Partido), Deng era despojado por el presidente Mao de todos sus cargos de dirección. Hua Guofeng consolidaba su posición y aparecía como virtual sucesor de Mao al frente del Partido. Pero el año traería nuevos acontecimientos.

Mucha gente, quizás la mayoría de los observadores extranjeros, pensaba que Hua Guofeng trabajaría en consonancia con los ideólogos de la Revolución Cultural que gozaban de la aureola de actuar en nombre del gran líder, ya muy enfermo y afectado por el mal de Parkinson. Había quienes aseguraban que cuando el presidente Mao recibía a algún dignatario extranjero se expresaba en su dialecto natal, lo que era traducido al mandarín y de ahí a la lengua extranjera de la que se tratara. Aseguraban también que no importaba lo que el presidente Mao dijera, ya los traductores disponían de un guion de lo que debían decir al visitante. Con esto se pretendía hacer creer que el presidente ya no contaba para nada y, simplemente, se le utilizaba. Sin embargo, esta fantasía fue echada por tierra nada menos que por el embajador del Reino Unido, quien dominaba el dialecto natal de Mao tanto como el mandarín, debido a sus largos años de residencia en China. Él aseguraba que lo que el presidente Mao decía en su dialecto era traducido de modo correcto al mandarín y de ahí al inglés, si este era el idioma final. Él lo había escuchado. El presidente Mao estaba enfermo, pero se mantenía al mando.

El mes de julio fue de triste recordación: un fortísimo terremoto destruyó la ciudad minera de Tan Shan, derribó un tercio de las casas de la ciudad de Tianjin y más de treinta mil en Beijing. En esa época Beijing era una ciudad plana, llena de viviendas tradicionales de una sola planta y con un gran patio central, convertidas en cuarterías. Por lo regular, las casas eran grises, como el color de los ladrillos, con las puertas pintadas en rojo que, para los chinos, es color que simboliza felicidad, prosperidad. Por eso el vestido tradicional de las novias es rojo.

Al terremoto le siguieron réplicas y las autoridades temían otras de mayor intensidad o un nuevo terremoto. A tenor con lo dicho, el Gobierno chino ofreció al cuerpo diplomático acreditado en Beijing las siguientes opciones: a) viajar al extranjero; b) viajar al sur del país, a la provincia de Cantón; c) o quedarse en Beijing, los que lo hicieran lo harían bajo su responsabilidad y no podrían alojarse en los edificios en que vivían, sino permanecer en lugares no edificados. El Gobierno no podía hacerse responsable por la seguridad de los que se quedaran.

La decisión que tomó nuestro embajador, siempre considerada y discutida en Consejo de Dirección, fue la de enviar a los niños con sus madres a Moscú y que permanecieran en Beijing solamente los hombres y las mujeres que pudieran y lo desearan. El viaje de los evacuados y su estancia moscovita estaría bajo la supervisión del joven diplomático Julio Sarracent. El resto nos convertimos en un campamento. El Gobierno chino nos facilitó dos grandes tiendas de campaña que se colocaron sobre una gran área de césped y árboles a la entrada de la Embajada. Hasta allí se llevaron extensiones de teléfonos, algunas mesas y catres. Eran días de mucha lluvia. La ciudad estaba paralizada. Los pobladores se instalaron en las calles, frente a sus casas. La basura no se recogía. Las calles se inundaban de tanta lluvia inusual. Algunos extranjeros se ubicaron en tiendas de campaña al costado del hotel Pekín. Se vivían días enteramente surrealistas. Algún personal chino, entre ellos la traductora Ku Shunfan, compartía nuestras vicisitudes. Era una espera angustiosa.

Nuestro vecino mongol decía que los caballos y los perros avisaban de la cercanía del terremoto. También los patos, como los que había en el gran condominio de la Embajada soviética por la que cruzaba un río. Ellos se movían hacia el centro del río y se ponían en fila india. Allí, en la escuela soviética, estudiaban algunos de nuestros alumnos, los mayores. Nosotros solo disponíamos de una escuela primaria.

Pasaron los días sin señales del nuevo sismo. La situación sanitaria de la ciudad era insostenible. Apenaba ver a las familias viviendo en aceras y calles, a la intemperie, protegiéndose de la lluvia con lo que pudieran: capas, paraguas, trozos de nylon. Era una pesadilla.

Finalmente, se levantó la alarma y comenzó el retorno a las viviendas y a la normalidad. Nosotros saldríamos de los catres sobre el piso fangoso por la entrada de la lluvia y el tedio de las lonas bajo el golpear de los aguaceros.

Gran alegría fue el regreso de nuestros “refugiados”. Habían pasado unas excelentes vacaciones en Moscú, mimados por nuestro embajador y su solidario equipo de trabajo. Llegaban todos sanos, sonrientes y felices. El patriarca Sarracent había cruzado el desierto y la taiga, y mares interiores, para traer de vuelta por los aires a su pueblo infantil y femenil.

En el mes de agosto, la población china de la capital se mostraba preocupada. Comentaba que el cielo estaba disgustado, molesto. Según la tradición, el emperador, hijo del cielo, debe mantener la armonía en la naturaleza y en la sociedad. Los acontecimientos de abril en Tiananmén y el terremoto de julio demostraban que no existía ni lo uno ni lo otro. El emperador había perdido el favor del cielo. Eso se comentaba en agosto.

En septiembre, la Cancillería china organizó un viaje diplomático a la Región Autónoma Uigur de Xinjiang. Este territorio, el más occidental de China, ocupa la sexta parte del país y, en aquel año, tenía una población de unos once millones de habitantes, de los cuales la mitad eran uigures. Esta etnia es de origen turco. Los demás eran mayormente de nacionalidad han y otras del Asia Central. El máximo dirigente de la Región era Saifuddin, un hombre culto que escribía poemas en su lengua materna y estaba casado con una mujer de origen soviético. En esa región está el gran desierto de Taklimakan, que traducido quiere decir “el que entra no sale”. Los uigures, excelentes agricultores y pastores, habían construido, junto a las demás etnias, importantes obras hidráulicas para el regadío. Como en todos los lugares de China que visitábamos, fuimos bien acogidos. A mi grupo le correspondió una intérprete local en lengua inglesa, fina y culta muchacha, de fluida comunicación. Había trabajado la semana anterior con el grupo de nuestro Embajador. Mi grupo era el de “segundos de Misión”. Nuestro alojamiento estaba en Urumqi, capital de la región. Un día nos llevaron de visita a una ciudad antigua, Turfan. Allí se organizó un almuerzo al aire libre, sobre preciosas alfombras de producción local. Conversaba yo con mi colega, el consejero turco, quien me aseguraba que podía entender no menos del sesenta por ciento de la lengua nativa. En esa plática estábamos cuando se desató un viento enorme que nos envolvía con nubes de arena del desierto, lo que nos obligó a regresar apresuradamente a nuestros ómnibus y renunciar al almuerzo típico que nos habían preparado. Nuestra intérprete se ocupó de nosotros lo mejor que pudo, al igual que los funcionarios de Relaciones Exteriores que nos acompañaban, que fueron siempre excelentes anfitriones. Con la intérprete conversé como continuación de su charla con nuestro embajador la semana previa. Ella se interesaba por Cuba y yo le explicaba lo mejor que podía. Noté que mientras le hablaba tenía en sus manos un papel blanco que plegaba de forma repetida. Al final, había hecho una palomita que movía las alas. “Quisiera montarme en ella y volar a Cuba”, me dijo. Hablaba con orgullo de su padre, un profesor universitario que leía mucho y escribía y gustaba de jugar al billar. Mi amiga del Ministerio de Relaciones Exteriores chino me comentó después que era la hija de Saifuddin. La discreta muchacha no revelaba su parentesco. Era muy cuidadosa. Pero todos suponíamos que era una muchacha especial, que se destacaba entre sus colegas.

El viaje fue realmente inolvidable porque se trataba de una región no muy visitada y de significación muy especial desde todos los puntos de vista: económico (con grandes riquezas minerales), político y militar: la avanzada occidental de China, su frontera con el Asia Central.

Terminado nuestro viaje, tras cuatro horas de vuelo aterrizamos en Beijing. Eran las 14:00 horas del 8 de septiembre cuando entramos al edificio del aeropuerto. Por los altavoces estaban anunciando el fallecimiento del presidente Mao. Nuestro embajador había partido de vacaciones y me correspondía quedarme como encargado de Negocios interino.

China después de Mao

La noticia de la muerte del presidente Mao recibió, como era de esperar, una amplísima cobertura informativa y la televisión local mostraba escenas de llanto, dolor, tristeza. Sin embargo, la gente de la calle no estaba sorprendida por el suceso: sabían que, según la tradición china, su más alto gobernante había perdido el favor del cielo pues se había quebrado la armonía en la naturaleza y en la sociedad. A diferencia del dolor que la mayor parte del pueblo sintió cuando murió el primer ministro Zhou Enlai —tanto que en la ciudad de Shanghái la gente usaba brazaletes negros de luto hasta dos semanas después del deceso—, ahora predominaba un sentimiento de calma y, en algunos casos, de alivio. El presidente Mao había desatado, desde el poder, grandes tormentas sociales como “el gran salto adelante” o “la gran revolución cultural proletaria” que habían producido resultados calamitosos y dolorosos para el pueblo chino, en tanto que Zhou era visto como el hombre del equilibrio, del orden, de la estabilidad.

El mensaje en que se informaba públicamente el fallecimiento del presidente Mao, transmitido el 9 de septiembre a las 16:00 horas, estaba firmado por el Comité Central del PCCh, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el Consejo de Estado y la Comisión Militar del Comité Central del Partido. La primera parte del mensaje hacía un recuento de la vida del presidente Mao, lo calificaba de “gran maestro del proletariado internacional”, iniciador de “la gran lucha de crítica al revisionismo contemporáneo que tiene como centro a la camarilla de renegados revisionistas soviéticos” y lo calificaba como “el más grande marxista de nuestros tiempos”. Luego se relacionaban tareas presentadas como “la causa que el presidente Mao dejó sin ultimar”. Estas incluían el tomar la lucha de clases como clave, fortalecer la dirección unificada del Partido, consolidar la unión de todas las nacionalidades dirigidas por la clase obrera y basada en la alianza obrero-campesina, profundizar la crítica a Deng Xiaoping, desarrollar las victorias de la Revolución Cultural y fortalecer la construcción del ejército y de la milicia para enfrentar la guerra.

Para la construcción socialista se retomaban las viejas consignas de adherirse a los principios de independencia, autodecisión, autosostenimiento, trabajo arduo, laboriosidad y ahorro, y seguir la norma de cantidad, rapidez, calidad y economía. En el terreno internacional se llamaba a llevar hasta el final la lucha contra el imperialismo, el social imperialismo (URSS) y el revisionismo contemporáneo, y se aseguraba que jamás pretenderían la hegemonía ni serían una superpotencia. El último párrafo llamaba a estudiar el marxismo-leninismo-pensamiento maoísta para llegar al comunismo.

El comité para los funerales del presidente lo encabezaban los cuatro vicepresidentes del Comité Central del Partido: Hua Guofeng, Wang Hongwen, Ye Jianying y Zhang Chunqiao, el segundo y el cuarto connotados dirigentes de la Revolución Cultural. Este comité informó que se declaraba un duelo desde el 9 hasta el 18 de ese mes y que del 11 al 17, en el Palacio del Pueblo, se rendiría homenaje póstumo a los restos mortales del presidente. Se autorizaba a celebrar actos de condolencia y recordación en todo el país en las entidades de base. A las honras fúnebres no habría invitados extranjeros. Se convocaba para el día 18 a una velada solemne en la plaza de Tiananmén, que sería radiada y televisada a toda la nación.

El día 18, desde muy temprano en la mañana, comenzaron a salir hacia la plaza miles de personas. Unos se trasladaban a pie, en filas ordenadas, otros lo hacían en camiones. El tránsito y el acceso a la plaza estaban cerrados. A las 14:50 de la tarde la plaza estaba llena, principalmente con soldados, marinos y milicianos en formación ordenada. Por la avenida principal que atraviesa la plaza, Changan, se congregaron millares de personas en una extensión de varias cuadras, a ambos lados de esta.