Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

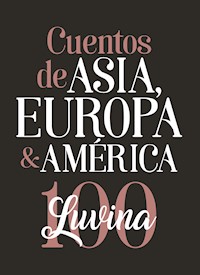

- Herausgeber: Editorial Universidad de Guadalajara

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fondo Universidad de Guadalajara

- Sprache: Spanisch

La revista Luvina y la Editorial de la Universidad de Guadalajara reúnen estos cien Cuentos de Asia, Europa y América para celebrar el número 100 de Luvina y sus veinticinco años ininterrumpidos de publicación. Son textos representativos de la literatura universal contemporánea que Luvina ha publicado, especialmente en los números dedicados al país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es una muestra formada por distintas literaturas, en el afán de nombrar nuevos y originales mundos, en una dimensión habitada en su totalidad por la lengua. Cada uno de los cuentos permite internarse en la singularidad humana al mismo tiempo que en los entramados de los relatos, cuya belleza encierra vitalidad y resignificación de lo real gracias al encuentro de la creatividad y la imaginación del autor, la obra y el lector.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1327

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición electrónica, 2021

Coordinación

Silvia Eugenia Castillero Manzano

Compilación

José Israel Carranza Ramírez

Víctor Ortiz Partida

Sofía Rodríguez Benítez

Textos

© Amos Oz (Deborah Owen Ltd), Lídia Jorge, Ray Bradbury (Don Congdon Associates), Angélica Gorodischer, Eduardo Antonio Parra, Autar Krishen Rahbar (Indian Literature), Hélia Correia, Claudia Apablaza, David Miklos, Yoon Sung-Hee (Literature Translation Institute of Korea), A. B. Yehoshua (ITHL), Lutz Seiler, Hugo Chaparro Valderrama, Susan Straight (Dunow, Carlson & Lerner Literary Agency), Amar Mitra (Indian Literature), Baltasar Porcel, Ana María Shua (Mertin Literary Agency), Aharon Appelfeld (The Wylie Agency) , Kim Keun, John le Carré (Curtis Brown), Soledad Puértolas, Fernando Ampuero, Carmen Boullosa, Paul Zachari, Antonio Tabucchi (María José de Lancastre), Aimee Bender, Alberto Fuguet, Claudia Salazar Jiménez, Fabio Morábito, Michael Jaime Becerra (Macmillan Publishers), Ann Heon Mi, Devibharathi, Juan Manuel de Prada (MB Agencia literaria), John Mcgahern, Monika Maron (Goethe-Institut), Alberto Garlini, Carmen Ollé, Juan Manuel Roca, Luis Panini, Shukti Roy, Mariella Mehr, Alessandro Baricco, Liam O’Flaherty (Peters Fraser + Dunlop), J. A. González Sainz, Nora Bossong (Hanser Literaturverlage), José Luis Peixoto, David L. Ulin (The Shipman Agency Inc.), Ignacio Padilla, Diamela Eltit, Edgardo Rivera Martínez, Octavio Escobar Giraldo, Fernanda García Loa (Schavelzan Graham Agencia Literaria Barcelona), Juan Ramírez Biedermann, Pyun Hye-Young (Barbara J. Zitver Agency), Felipe Benítez Reyes (MB Agencia Literaria), Dacia Maraini (Rizzoli Libri-Mondadori Libri S.P.A.), Hipólito G. Navarro (Centro Andaluz de las Letras), Rinny Gremaud, Patricia Reis, Philip Hoare (Georgina Capel Associates LTD), Sascha Reh (Schöffling & Co.), Alonso Cueto (Antonia Kerrigan Literary Agency), Ricardo Silva Romero (Indent Agency), Nicolás González Marzzucco, Alejandra Costamagna (Indent Agency), Ben Ehrenreich (Watkins/Loomis Agency, Inc.), José Manuel Torres Funes, Enrique Serna, Chandrakanta Mura Singh (Indian Literature), Gila Almagor (ITHL), Dino Buzzati (ALI International Literary Agency), Gonzalo Calcedo Juanes (Agencia ICAL), Ingo Schulze, Tessa Hadley (United Agents the Literary & Talent Agency), Carola Aikin, Dulce María Cardoso (Mertin Witt Literarische Agentur), Leo Felipe Campos, Alberto Laiseca, José Gai, Héctor Abad Faciolince, Joya Mitra, Paola Lagazzi, Juan Pedro Aparicio (Antonia Kerrigan Literary Agency), Ulrich Peltzer, José María Merino (Antonia Kerrigan Literary Agency), A. M. Pires Cabral, Amrita Nilanjana (Indian Literature), Orly Castel-Bloom (ITHL), Peter Stamm (Liempan AG), Isabel Río Novo, Miguel Bayón, Ned Beauman (Lutyens and Rubinstein), Pilar Salamanca, Etgar Keret (The Wylie Agency), Valeria Correa Fiz, David Machado, Louise Welsh (RNC Literary Agency), Antonio Skármeta (Agencia Balcels), Roberto Carlos Pérez, César Aira.

Traducción

© Raquel García Lozano, Renato Sandoval Bacigulpo, Alberto Chimal, Atahualpa Espinosa, Eduardo Padilla, Ana María Bejarano, Gonzalo Vélez, Luis Zapata, David Areyzaga Santana, José David Ampudia Béjar, Marta Lapides, Pablo Duarte, Iván Soto Camba, María Teresa Meneses, Luis Panini, Miguel Ángel Zapata, Rocío Cerón, Gerardo Gambolini, Juaísca Rodríguez, Christina Lembrecht, Silvia Cruz, Camila Fadda Gacitúa, Jorge Alberto Aguayo, Inés Garland, Laura Solórzano, Jorge Curioca, Marcela Tavera Soria, Arturo Vázquez Barrón, Luis Alberto Pérez Amezcua, Luis Carlos Cuevas Dávila, Gerardo Lewin, Teresa Meneses, Shukti Roy, Beatriz Galindo, Claudia Barrera, Carlos Ponce Velasco, José Aníbal Campos, José Molina, Françoise Roy.

Hemos intentado conseguir la autorización para reproducir todos los textos que componen esta obra; sin embargo, en algunos casos fue imposible identificar a los actuales titulares de los derechos respectivos. Por lo que si alguno de ellos ha sido inadvertidamente omitido, hacemos patente nuestro compromiso de realizar la acreditación correspondiente en la primera oportunidad.

Coordinación editorial

Iliana Ávalos González

Jefatura de diseño

Paola Vázquez Murillo

Cuidado editorial

Juan Felipe Cobián Esquivel

Fernanda Hernández Orozco

Jorge Orendáin Caldera

Sofía Rodríguez Benítez

Diseño y diagramación

Maritzel Aguayo Robles

Cuentos de Asia, Europa & América. Luvina 100

se terminó de editar en noviembre de 2021, en las oficinas de la Editorial Universidad de Guadalajara, José Bonifacio Andrada 2679, Col. Lomas de Guevara, 44657, Zapopan, Jalisco ...el periplo de veinticinco años: circulaciones, circunnavegaciones, circunvalaciones y circunvuelos en Asia, Europa y América:

Índice

Presentación

silvia eugenia castillero

Entre amigos

amos oz| israel

La luz rosada

lídia jorge| portugal

El verano de la Piedad

ray bradbury| estados unidos

Adsum

angélica gorodischer| argentina

En la orilla

eduardo antonio parra| méxico

Me olvidaste, mi amor

autar krishen rahbar| india

El vestido

hélia correia| portugal

No quiero que J. pase por el escáner

claudia apablaza| chile

La vida parasitaria

david miklos| méxico

Palabras inconclusas

yoon sung-hee| corea

Amigo del alma (apunte)

a. b. yehoshua| israel

En el búnker cine

lutz seiler | alemania

Un hombre de otro tiempo

hugo chaparro valderrama | colombia

Tesoro

susan straight | estados unidos

Danpatra, acta de donación

amar mitra | india

Los gigantes

baltasar porcel | españa

Unos días en la playa

ana maría shua | argentina

Bronda

aharon appelfeld | israel

Pasillos

kim keun | corea

La musa fiel

john le carré| inglaterra

La misma mujer

soledad puértolas | españa

Voces

fernando ampuero | perú

A la sombra de dos gatos por uno

carmen boullosa| méxico

Muerte y funeral de la hermana Alphonsa

paul zachari | india

Muchos saludos

antonio tabucchi | italia

El final de la ruta

aimee bender | estados unidos

Cinéfilos

alberto fuguet | chile

Aquellas olas

claudia salazar jiménez | perú

El gesto

fabio morábito | méxico

Ana, verano de 1994

michael jaime becerra| estados unidos

Mentiras telegráficas

ann heon mi | corea

Adiós, Mahatma

devibharathi| india

Los antípodas

juan manuel de prada| españa

Por qué estamos aquí

john mcgahern | irlanda

De noche

monika maron | alemania

Julio, el último vuelo

alberto garlini | italia

El puente

carmen ollé | perú

Capítulo que trata de la carta enviada por Funes el Memorioso a Don Lorenzo de Miranda

juan manuel roca | colombia

Problemas derivados de algunos círculos concéntricos

luis panini | méxico

La tierra natal de Meherunnisa

shukti roy | india

Recuerdos (y otros relatos)

mariella mehr | suiza

West Coast, September Eleven

alessandro baricco| italia

La carrera de la cosecha

liam o’flaherty | irlanda

Aunque haya siempre quien se imagine otra cosa

j. a. gonzález sainz | españa

Vanidades

nora bossong | alemania

El cadáver de James Joyce

josé luís peixoto | portugal

Universal City

david l. ulin | estados unidos

La balada del pollo sin cabeza

ignacio padilla | méxico

Un solo correazo

diamela eltit | chile

Jezabel ante San Marcos

edgardo rivera martínez | perú

Pruebas circunstanciales

octavio escobar giraldo | colombia

Familia de vidrio

fernanda garcía lao | argentina

Los latidos

juan ramírez biedermann | paraguay

Cenizas y rojo

pyun hye-young | corea

La voz tras el cristal de color ámbar

felipe benítez reyes| españa

El futbolista de Bilbao

dacia maraini | italia

El infierno portátil

hipólito g. navarro| españa

Un mundo de baratijas

rinny gremaud | corea

Furia

patrícia reis | portugal

Es difícil decir «No sé»

philip hoare | inglaterra

Caer tras de sí

sascha reh | alemania

La amante de la enfermedad

alonso cueto | perú

Nueve y media de la noche

ricardo silva romero| colombia

Fotos

nicolás gonzález marzzucco | argentina

Gorilas en el Congo

alejandra costamagna | chile

Devoción

ben ehrenreich | estados unidos

Corazón de volcán

josé manuel torres funes | honduras

Cine Cosmos

enrique serna | méxico

Los orioles han regresado

chandrakanta mura singh | india

El chico de las semillas

gila almagor | israel

Una visita difícil (4 de julio de 1943)

dino buzzati| italia

De carne y hueso

gonzalo calcedo juanes | españa

Cómo es en realidad el ser humano. Ensayo sobre un amigo

ingo schulze | alemania

Brocado de seda

tessa hadley | inglaterra

La mentirosa

carola aikin | españa

Retrato de un joven poeta

dulce maria cardoso | portugal

La lengua

leo felipe campos | venezuela

Gracias, Chanchúbelo

alberto laiseca | argentina

Peligrosas formas de quitarse la vida

josé gai| chile

Mientras tanto

héctor abad faciolince | colombia

Shadon y sus caminitos

joya mitra | india

Algo dulce

paolo lagazzi | italia

La línea de sombra

juan pedro aparicio | españa

El diablo, probablemente

ulrich peltzer | alemania

Tres cuentos distópicos

josé maría merino | españa

Flávio Cerqueira o Nueves,Fuera Nada

a. m. pires cabral | portugal

Ribereño

amrita nilanjana | india

Seis cuentos

orly castel-bloom | israel

La maleta

peter stamm | suiza

La casa de verano

isabel rio novo | portugal

La gallina de Róber

miguel bayón | españa

Recipientes sellados

ned beauman | inglaterra

Sobre un tatami blanco

pilar salamanca | españa

Yad Vashem

etgar keret | israel

Un amor imaginario

valeria correa fiz | argentina

La historia del Joca

david machado | portugal

Punto de fuga

louise welsh | inglaterra

Visión total del azul mar de mi patria

antonio skármeta | chile

Alrededor de la medianoche

roberto carlos pérez | nicaragua

Los broches

césar aira | argentina

la exploración del túnel de las correspondencias, la excavación de la noche del lenguaje, la perforación de la roca: la búsqueda del comienzo, la búsqueda del agua.

Octavio Paz, Los privilegios de la vista

Presentación

silvia eugenia castillero

La revista literaria Luvina publica el presente libro de 100 cuentos del mundo, recogidos de entre sus primeros100 números y con los que cumplió 25 años de editarse sin interrupción.

A lo largo de su historia editorial, Luvina ha publicado extraordinarios textos de la literatura nacional e internacional bajo el criterio de lo que Georges Steiner llama “el misterio del lenguaje”: su condición intermedia entre el carácter espiritual y la articulación física, convencidos de que toda literatura es una construcción de palabras, imaginación y memoria, que conmueve y emociona.

Provenientes de los números de Luvina dedicados a la literatura del país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, desde 2004 hasta 2019, de autores de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Corea, España, Estados Unidos, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Suiza y Venezuela, estos 100 cuentos poseen en su entramado una visión de la vida y del lenguaje muy particulares. No obstante, todos comparten la cualidad multilingüística de las literaturas contemporáneas, pues la globalización, el entrecruce cultural y sobre todo la migración cada vez mayor, han producido el mestizaje de las lenguas, una especie de transformación interna de vocablos que se introducen —a veces por imitación, otras por traducción— y enriquecen las capacidades de expresión de cada idioma, logrando la coexistencia misteriosa de diferentes posibilidades lingüísticas y de significados profundos, en cuya base se encuentran la especificidad de cada lengua y el sentido renovado de sus vocablos.

En cada uno de los cuentos, el lector podrá internarse en la singularidad humana al mismo tiempo que a los entramados de su núcleo lingüístico. Relatos cuya belleza encierra vitalidad y resignificación de lo real, gracias al encuentro de lenguajes renovados y de la imaginación puesta en juego desde el texto y resuelta en cada lector.

La Editorial Universitaria y la revista Luvina tienen a bien ofrecer esta muestra de Cuentos de Asia, Europa & América como un puente entre los lectores y la labor editorial que cotidianamente desempeñan en el seno de la Universidad de Guadalajara; muestra formada por distintas literaturas en el afán de nombrar nuevos y originales mundos, en una dimensión de esencias espirituales dentro de la lengua habitada en su total integridad.

Entre amigos

amos oz

israel

Al amanecer comenzaron a caer las primeras lluvias sobre las casas del kibutz y sobre los campos y las plantaciones. Un olor fresco a tierra mojada y a hojas limpias de polvo llenó el aire. La lluvia lavó los tejados rojos y los cobertizos de zinc e hizo sonar los canalones. Con las primeras luces, un ligero vapor de niebla se quedó detenido entre las casas y sobre las flores de los jardines brillaron gotas de agua. Un aspersor inútil seguía dando vueltas y regando el césped. Algunas bicicletas rojas y mojadas permanecían inclinadas en diagonal en medio del camino. Desde las copas de los árboles ornamentales, pájaros sorprendidos emitían sonidos agudos y apremiantes.

La lluvia despertó a Nahum Asherov de una pesadilla. Por unos instantes, en duermevela, le pareció que alguien estaba golpeando las contraventanas. Alguien había ido a informarle de que algo estaba ocurriendo fuera. Se incorporó en la cama y escuchó atentamente hasta que comprendió que habían llegado las primeras lluvias. Hoy mismo iría allí, haría sentar a Edna en una silla frente a él, la miraría directamente a los ojos y hablaría con ella. De todo. Y también con David Dagan. No podía pasarlo por alto.

Pero, de hecho, ¿qué podía decirle a él? ¿O a ella?

Nahum Asherov era el electricista del kibutz Yikhat, un viudo de unos cincuenta años. Edna era la única hija que le quedaba después de que su primogénito, Yishai, muriera algunos años antes en una de las acciones de represalia. Era una joven decidida, de ojos negros y piel oscura como la aceituna, en primavera había cumplido diecisiete años y estaba haciendo el último curso en el colegio del kibutz. Al atardecer iba a verle desde la habitación que compartía con tres chicas en el centro educativo y se sentaba frente a él en un sillón, rodeándose los hombros con los brazos como si siempre tuviese algo de frío. Hasta en pleno verano se rodeaba los hombros con los brazos. Casi cada tarde pasaba con él cerca de una hora. Él preparaba café y un plato de fruta pelada y cortada, y ella, con su voz queda, hablaba con él de las noticias de la radio o de sus estudios, luego se despedía y se iba a pasar el resto de la tarde con sus amigos y amigas o tal vez sin ellos. Por las noches, ella y los de su quinta pernoctaban en el centro educativo. Nahum no sabía nada de sus relaciones sociales, y tampoco le preguntaba, y ella no se ofrecía a contarle nada. Le parecía que los chicos aún no le interesaban especialmente, pero no estaba seguro de ello y no se molestó en averiguarlo. Una vez oyó algo sobre una relación fugaz con Dubi, el socorrista, pero luego el rumor se desvaneció. Su hija y él jamás hablaban de sí mismos, tan sólo de cosas externas. Edna decía, por ejemplo:

—Tienes que ir al ambulatorio. Esa tos no me gusta nada.

Nahum decía:

—Ya veremos. Tal vez la semana que viene. Esta semana vamos a poner un nuevo generador en las incubadoras de pollos.

A veces hablaban de música que les gustaba a los dos, y otras veces, en lugar de hablar, ponían un disco en el viejo gramófono y escuchaban a Schubert. De la muerte de la madre y del hermano de Edna no hablaban nunca. Tampoco de los recuerdos de infancia ni de los proyectos de futuro. Ambos acordaron tácitamente no tocar los sentimientos ni tocarse el uno al otro. Ni un ligero roce, ni una mano en el hombro, ni un dedo en el brazo. Al salir, decía Edna desde la puerta: «Adiós, papá. Acuérdate de ir al ambulatorio. Volveré mañana o pasado». Y Nahum decía: «Sí. Ven. Y cuídate. Adiós».

En unos meses, Edna iba a ser llamada a filas con toda su promoción, y ya le habían informado de que serviría en el cuerpo de inteligencia, porque había estudiado por su cuenta la lengua árabe. Y resulta que unos días antes de las primeras lluvias, el kibutz Yikhat se quedó consternado al enterarse de que Edna Asherov había cogido su ropa y sus enseres y se había ido a vivir con David Dagan, un maestro y educador de la edad de su padre. David Dagan era uno de los veteranos y líderes del kibutz, un hombre elocuente con un cuerpo fuerte y robusto, unos hombros recios y un cuello corto, ancho y nervudo. En su bigote espeso y recortado ya despuntaban algunas canas. Solía discutir con ironía, con ingenio y con una serena voz de bajo. Casi todos aceptábamos su autoridad en asuntos ideológicos y también en cuestiones cotidianas, porque estaba dotado de una aguda lógica y de una fuerza de convicción inapelable. Te interrumpía a mitad de la frase, te ponía la mano en el hombro y te decía con cariño y con firmeza: «Permíteme sólo un instante, pongamos juntos un poco de orden». Era un marxista convencido, pero amaba profundamente el canto sinagogal. Hacía muchos años que David Dagan era profesor de Historia en el centro educativo. Cambiaba con frecuencia de pareja y había tenido seis hijos con cuatro mujeres distintas, de nuestro kibutz y de otros dos de los alrededores.

David Dagan tenía unos cincuenta años y Edna, que había sido alumna suya el año anterior, sólo tenía diecisiete. No es de extrañar que los chismorreos alrededor de la mesa de Roni Shindlin en el comedor crecieran como la espuma. Dijeron, Abisag la Sunamita,1 Lolita, Barba Azul. Yoske M. dijo que esa ignominia hacía temblar los cimientos del centro educativo, cómo era posible, un profesor y una alumna joven, había que convocar con urgencia al comité de educación. Joschka discrepó: «No podemos enfrentarnos al amor. ¿Acaso no hemos abanderado siempre el amor libre?». Y Rivka Risch dijo: «Cómo ha podido hacerle algo así a su padre después de todas las pérdidas que ha sufrido. Lo siento mucho por Nahum, sencillamente no podrá soportarlo».

—De repente, las jóvenes generaciones quieren ir a estudiar a la universidad —dijo David Dagan con su profunda voz de bajo junto a su mesa del comedor—, ya nadie quiere trabajar en el campo ni en las plantaciones —y añadió en un tono muy duro—: debemos marcar unos límites en el asunto de los estudios superiores. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia?

Nadie discutió con él, pero el kibutz se compadeció de Nahum Asherov. A espaldas de Edna y de David Dagan decían: Esto no acabará bien. Y decían: Él es un auténtico canalla. Siempre ha sido un canalla con las mujeres. Y ella sencillamente nos ha dejado atónitos.

Nahum guardó silencio. Le parecía que todo aquel que se cruzaba con él por los caminos del kibutz se sorprendía de su actitud o se burlaba de él: Han seducido a tu hija, ¿es que no tienes nada que decir? En vano intentaba apelar a sus ideas progresistas en cuestiones de amor y de libertad. La pena, el desconcierto y la vergüenza llenaban su corazón. Cada mañana se levantaba y se dirigía al taller de electricidad, arreglaba lámparas y hornillos, sustituía enchufes viejos por otros nuevos, reemplazaba piezas estropeadas y salía con una larga escalera al hombro y una caja de herramientas en la mano a tender una nueva línea eléctrica hasta la guardería. Por la mañana, al mediodía y por la tarde aparecía en el comedor, se ponía en silencio en la cola del autoservicio, cargaba una bandeja con varios platos y se sentaba a comer con mesura y en silencio en un rincón. Siempre se sentaba en el mismo rincón. La gente le hablaba con delicadeza, como se le habla a un enfermo grave, sin mencionar ni por asomo su enfermedad, y él respondía parcamente con su voz grave, monótona, un poco ronca. Se decía: Hoy mismo iré a hablar con ella. Y también con él. Al fin y al cabo, aún es sólo una niña.

Pero los días fueron pasando. Nahum Asherov se sentaba cada día en el taller de electricidad, encorvado, con las gafas en la punta de la nariz, y arreglaba los aparatos que los miembros del kibutz le iban llevando: teteras eléctricas, radios, ventiladores. Una y otra vez se decía a sí mismo: Hoy después del trabajo iré allí sin falta. Iré a hablar con los dos. Entraré allí y diré sólo una frase o dos, y luego agarraré con fuerza a Edna por el brazo y me la traeré a casa a rastras. No a su habitación del centro educativo sino aquí, a casa. Pero ¿qué palabras podía utilizar? ¿Cuál sería la primera frase que diría allí? ¿Llegaría dando alaridos de ira o se contendría e intentaría apelar a la lógica y al sentido del deber? Buscó y no encontró en su interior ira ni resentimiento, tan sólo dolor y decepción. Los hijos mayores de David Dagan eran varios años mayores que Edna y ambos habían terminado ya el servicio militar. ¿Y si, en vez de ir allí, hablaba con uno de ellos? Pero ¿qué le diría exactamente?

Desde pequeña, Edna había estado más cerca de Nahum que de su madre. Esa cercanía apenas se expresaba con palabras, más bien con un profundo entendimiento mutuo que hacía que Nahum siempre supiera con certeza qué convenía preguntarle y qué no, cuándo dejarla tranquila y cuándo insistir. Desde la muerte de su madre, Edna se encargaba de llevar todos los lunes la ropa de su padre a la lavandería y de devolverle todos los viernes la colada limpia y planchada, o de coserle un botón. Desde la muerte de su hermano, iba a su casa casi todos los días al atardecer. Él corría las cortinas y servía café, y ella permanecía con él durante una hora o algo más. Hablaban bastante poco, sobre los estudios de ella y el trabajo de él. A veces hablaban sobre algún libro. Escuchaban música juntos. Pelaban fruta y se la comían. Pasado ese tiempo Edna se levantaba, llevaba las tazas al fregadero, aunque las dejaba para que su padre las fregase, y se iba al centro educativo. De sus relaciones sociales Nahum apenas sabía nada. Sólo sabía que los profesores estaban contentos con ella y se alegraba de que hubiese estudiado árabe por su cuenta. Una joven tranquila, decían de ella en el kibutz, no caprichosa como su madre, sino diligente y aplicada como su padre. Lástima que se cortase las trenzas y las cambiara por ese pelo corto a lo garçon. Antes, con las trenzas y la raya en medio, era igualita que las jóvenes pioneras de otra generación.

Un día, hacía ya algunos meses, Nahum fue a buscarla al atardecer a su habitación del centro educativo para llevarle un jersey que se había dejado en su casa. La encontró con dos de sus compañeras, cada una sentada en su cama, tocando la flauta y repitiendo una y otra vez la misma pieza, que no era más que una sencilla escala. Al entrar se disculpó ante las chicas por la interrupción, dejó el jersey doblado al borde de la cama, quitó una imperceptible mota de polvo de la mesa, se disculpó de nuevo y salió de puntillas, para no molestar. Una vez fuera, se quedó en la oscuridad bajo su ventana unos cinco minutos más escuchando cómo volvían a tocar las flautas: en esa ocasión se trataba de un estudio musical fácil, que se alargaba y se repetía con tristeza, y de pronto sintió que se le encogía el corazón. Después se fue a su casa y se quedó escuchando la radio hasta que se le cerraron los ojos. Por la noche, en duermevela, oyó chacales muy cerca, como si hubiesen llegado justo hasta los pies de su ventana.

El martes, al volver del trabajo, Nahum se lavó, se puso unos pantalones planchados color caqui y una camisa celeste, se abrigó con su viejo chaquetón, que le daba un aspecto de intelectual pobre de principios del siglo pasado, limpió con la punta del pañuelo los cristales de sus gafas y se dispuso a salir. En el último momento se acordó del libro de árabe para principiantes que Edna había dejado en su casa. Envolvió el libro con mucho cuidado en plástico semitransparente, se lo puso bajo el brazo, se colocó una gorra gris y salió de casa. Las huellas de la lluvia aún se notaban en algunos charcos pequeños y en las hojas de los árboles, que estaban limpias y olorosas. Como no tenía prisa, dio un rodeo por un camino que pasaba por la casa de los niños. Aún no sabía qué le iba a decir a su hija y qué podía decirle a David Dagan, pero esperaba que en el último momento, cuando los tuviera delante, se le ocurriera algo. Por un instante le pareció que todo ese asunto entre Edna y David Dagan tan sólo existía en la imaginación calenturienta de Roni Shindlin y el resto de los cotillas del kibutz, y que cuando llegase a casa de David lo encontraría como siempre, tomando el café de la tarde con alguna mujer completamente distinta, una de sus exmujeres, o la maestra Ziva, o tal vez una chica nueva que él no conocía. Edna no estaría allí y él tan sólo intercambiaría con David unas cuantas frases en la puerta, sobre la situación, sobre el gobierno, rechazaría quedarse a tomar café y a jugar al ajedrez, se despediría y se marcharía, tal vez iría a la habitación de Edna en el centro educativo, allí la encontraría leyendo, tocando la flauta o haciendo los deberes. Como siempre. Y le devolvería el libro.

El olor a tierra mojada lo acompañó por el camino junto con un lejano olor a cáscaras de naranja fermentadas y a estiércol de vaca procedente del patio y los establos. Se detuvo ante el monumento a los caídos y vio el nombre de su hijo, Yishai Asherov, que había muerto hacía seis años durante la incursión de nuestras fuerzas en el pueblo de Dir al-Nashaf. Los once nombres del monumento estaban grabados con letras de bronce en relieve y Yishai era el séptimo o el octavo de la lista. Nahum recordó que, de pequeño, Yishai decía «era» en vez de «pera» y «ana» en vez de «rana». Alargó la mano y pasó la yema de los dedos por las frías letras de bronce. Luego se marchó de allí sin saber aún lo que iba a decir, pero de pronto sintió angustia porque desde su juventud había un lugar reservado en su corazón para David Dagan e incluso ahora, después de lo que había ocurrido, no estaba enfadado sino confuso y sobre todo decepcionado y triste. Mientras se alejaba del monumento comenzó a llover de nuevo, no con fuerza, pero sí de forma persistente. Esa lluvia le mojó las mejillas y la frente y le empañó las gafas, así que protegió el libro envuelto en plástico bajo el gastado chaquetón de estudiante apretándolo con el brazo contra su pecho. Por tanto, parecía que se llevaba la mano al corazón como si se sintiese mal. Pero no se cruzó con nadie por el camino que pudiera ver ese gesto de su mano apretada contra el chaquetón. ¿Y si esa relación sin fundamento entre Edna y David Dagan terminaba por sí sola en unos cuantos días? ¿Y si ella recapacitaba y volvía a su vida de antes? ¿O David se hartaba de ella pronto como solía hartarse de todas sus amantes? Al fin y al cabo, ella era una joven que no había tenido nunca novio, salvo, según decían, una historia de dos o tres semanas con Dubi, el socorrista de la piscina, mientras que David Dagan era famoso por cambiar continuamente de esposas y de amantes.

Nahum Asherov recordó cómo había empezado su amistad con David Dagan: cuando el kibutz se levantó sobre el suelo, durante los primeros años eran tan pobres que todos vivían en tiendas de campaña suministradas por la Agencia Judía y sólo los cinco recién nacidos se alojaban en el único barracón existente. En el joven kibutz estalló un debate ideológico sobre quiénes debían pernoctar por turnos en el barracón de los niños: ¿los padres o todos los miembros del kibutz? El debate surgió por un desacuerdo aún más profundo: ¿los niños pertenecían, por principio, a sus padres o a toda la comunidad del kibutz? David Dagan luchó a favor de la segunda postura, mientras que Nahum Asherov abogó por el derecho natural de los padres. Durante tres días, a lo largo de la tarde y hasta bien entrada la noche, los miembros del kibutz estuvieron discutiendo la cuestión de si zanjar el debate con una votación pública o secreta. David Dagan condujo la lucha a favor de la votación pública, mientras que Nahum Asherov fue uno de los defensores de la votación secreta. Al final se acordó constituir un comité en el que participarían David y Nahum junto con tres compañeras que aún no fuesen madres. En el comité se decidió por mayoría de votos que los niños pertenecían al kibutz, pero que en los turnos para pernoctar en el barracón participarían primero todos los padres. Nahum admiraba la postura ideológica firme y coherente de David Dagan, aunque discrepaba de él. Mientras que David apreciaba la delicadeza y la paciencia de Nahum, y le impresionó que Nahum, gracias a su tranquila tenacidad, hubiera conseguido vencerle. Cuando Yishai murió durante la incursión en Dir al-Nashaf, David Dagan pasó varias noches en casa de Nahum. Desde entonces habían conservado su amistad y a veces se veían al atardecer para jugar al ajedrez y charlar sobre los principios que regían el kibutz, sobre cómo eran y cómo deberían ser.

David Dagan vivía en una casa junto al muro de cipreses en un extremo del sector 3. Entró en esa casa tras abandonar a su cuarta esposa, y todos sabían que lo había hecho porque mantenía relaciones con Ziva, una joven maestra de la ciudad que se quedaba tres noches por semana en nuestro kibutz. Hacía unos días que había roto la relación con Ziva, porque Edna se había llevado sus cosas de la habitación del centro educativo y se había ido a vivir con él a su nueva casa. Otra persona en mi lugar, pensó Nahum Asherov, puede que irrumpiese allí hecha una furia, propinase a David dos bofetones, la agarrase a ella del brazo y se la llevase a casa a la fuerza. O, al contrario, que entrase en silencio y se plantase ante ellos rota y exhausta como diciendo cómo habéis podido, cómo no os da vergüenza. Vergüenza de qué, se preguntó Nahum.

Y mientras tanto permaneció unos instantes más bajo la fina lluvia delante de la casa, apretando contra su corazón el libro que llevaba debajo del abrigo y con las gafas empañadas por las gotas de lluvia. Un trueno lejano se oyó en el horizonte y la lluvia arreció. Nahum se detuvo bajo la marquesina de la entrada de la casa y esperó. Aún no tenía ni idea de lo que iba a decir cuando David le abriese la puerta. ¿Y si lo hacía Edna? El pequeño jardín de David Dagan estaba descuidado, lleno de cardos y de hierbas, y sobre los cardos había multitud de caracoles blancos. En el alféizar de la ventana se veían tres macetas con geranios marchitos. Y en la casa no se oía nada, era como si estuviese abandonada. Nahum se limpió las suelas de los zapatos en el felpudo, sacó un pañuelo arrugado del bolsillo y se limpió las gafas, volvió a meterse el pañuelo en el bolsillo y llamó dos veces a la puerta.

—Eres tú —dijo David en tono cordial mientras hacía pasar a Nahum—, genial. Entra. No te quedes ahí. Está lloviendo. Llevo varios días esperándote. No tenía la menor duda de que vendrías a vernos. Tenemos que hablar. Edna —gritó hacia la otra habitación—, prepara café para tu padre. Tu padre ha venido por fin a vernos. Nahum, quítate el abrigo. Siéntate. Caliéntate. Edna ya se temía que estuvieses enfadado con nosotros, pero yo le dije: Ya verás como viene. Hace media hora que he encendido la estufa en tu honor. El invierno ha llegado de repente, ¿eh? ¿Dónde te ha pillado la lluvia?

Posó sus grandes dedos sobre la manga del abrigo de Nahum y dijo:

—Realmente tenemos que hablar sobre ese enojoso asunto de los jóvenes que terminan el servicio militar y de repente quieren ir enseguida a la universidad en vez de trabajar. A lo mejor, en la próxima asamblea general, hay que establecer al menos que todos los jóvenes, al volver del servicio militar, trabajen durante tres años en el kibutz y sólo después de esos tres años puedan cursar una solicitud para acceder a los estudios superiores. ¿Qué opinas tú, Nahum?

Nahum dijo con un hilo de voz:

—Pero no comprendo cómo...

David le interrumpió, le puso su mano ancha sobre el hombro y sentenció:

—Permíteme sólo un instante para poner un poco de orden. No estoy en contra de los estudios universitarios. Llegado el día, no me opongo a que las jóvenes generaciones tengan títulos académicos. Al contrario: algún día todos nuestros granjeros serán doctores en filosofía. Por qué no. Pero no a costa del trabajo en el corral y en el campo, eso es indispensable.

Nahum dudó. Aún estaba de pie con el viejo chaquetón mojado y con la mano izquierda apretada contra su pecho para que no se cayera el libro que protegía su corazón. Al final se sentó sin quitarse el abrigo y sin desprenderse del libro. David se rió y dijo:

—Seguro que discrepas de mí. ¿Ha habido alguna vez, en todos estos años, algún asunto en el que no hayas discrepado de mí? Y a pesar de todo hemos seguido siendo siempre amigos.

Nahum odió de pronto el bigote espeso y recortado de David Dagan, en el que ya despuntaban algunas canas, y odió su costumbre de interrumpirte y pedirte sólo un instante para poner un poco de orden. Dijo:

—Pero es tu alumna.

—Ya no —cortó David con su voz autoritaria—, y dentro de unos meses será una recluta. Edna, ven aquí. Por favor, dile a tu padre que nadie te ha raptado.

Edna entró en la habitación vestida con unos pantalones de pana marrones y un jersey azul que le quedaba grande. Su pelo negro estaba atado con una cinta clara. Llevaba una bandeja con dos tazas de café, un azucarero y una jarrita de leche. Se inclinó, lo dejó todo encima de la mesa y se mantuvo a cierta distancia de los dos hombres, rodeándose los hombros con los brazos como si también allí tuviese frío, a pesar de la estufa de queroseno que ardía con una hermosa llama azul. Nahum la miró, pero enseguida apartó la vista y se sonrojó, como si, sin querer, la hubiese visto medio desnuda. Ella dijo:

—También hay galletas.

Luego, con retraso, añadió, aún de pie, con su voz suave y serena:

—Hola, papá.

Nahum no encontró en su corazón ira ni resentimiento, tan sólo una punzante añoranza de aquella niña, como si no estuviera ahí, en la habitación, a tres pasos de él, sino que se hubiese marchado a un lugar lejano y desconocido. Dijo con inquietud, y con tono interrogativo al final de la frase:

—He venido a ¿llevarte a casa?

David Dagan posó la mano en la nuca de Edna, acarició su espalda, jugó un poco con su cabello y dijo con calma:

—Edna no es un cacharro. No se la coge y se la deja. ¿Verdad, Edna?

Ella no dijo nada. Permaneció junto a la estufa, con los brazos alrededor de los hombros, sin prestar atención a los dedos de David Dagan que le acariciaban el cabello, y mirando la lluvia en la ventana. Nahum levantó la vista y la observó. Le pareció serena y concentrada, como si sus pensamientos estuviesen inmersos en asuntos completamente distintos. Como si hubiese desviado su atención para no elegir entre esos dos hombres unos treinta años mayores que ella. O como si esa elección apenas le concerniese. Sólo se oía el azote de la lluvia en los cristales y el correr del agua en los canalones. La estufa ardía con una agradable llama y de vez en cuando se sentía el gorgoteo de queroseno en la goma. ¿Por qué has venido aquí?, se preguntó Nahum. ¿Realmente creías que ibas a matar al dragón y a liberar a la princesa raptada? Tendrías que haberte quedado en casa y esperar con calma a que ella fuese a verte. Al fin y al cabo, tan sólo ha cambiado momentáneamente la figura de un padre débil por la de un padre fuerte y decidido. Pero la fuerza del padre fuerte muy pronto empezará a agobiarla. En su casa, como en la mía, ella prepara café, lleva la ropa a la lavandería y trae la colada planchada. Todo esto ya lo sabías. Si no te hubieses apresurado a venir con esta lluvia, si hubieras conseguido quedarte tranquilamente en casa a esperarla, más tarde o más temprano habría vuelto a ti, ya fuera para explicar sus actos o porque este amor se habría acabado. El amor es una especie de infección: se contrae y se pasa.

David dijo:

—Permíteme sólo un instante, pongamos juntos un poco de orden. Tú y yo, Nahum, siempre hemos estado unidos por una estrecha relación de amistad y compañerismo, a pesar de las constantes discrepancias sobre los principios que deben regir el kibutz. Y desde ahora hay otro fuerte nexo de unión entre nosotros. Eso es todo. No ha pasado nada. La idea de los tres años de trabajo antes de los estudios pretendo llevarla el sábado por la tarde a la asamblea general. Sin duda tú no me apoyarás, pero en tu fuero interno sabes perfectamente que también esta vez llevo razón. Al menos no me impidas obtener mayoría en la asamblea. Tómate el café, se está enfriando.

Edna dijo:

—No te vayas, papá. Espera hasta que deje de llover.

Y luego dijo:

—No te preocupes por mí. Estoy bien aquí.

A lo que Nahum decidió no responder. No tocó el café que le había servido su hija. Se arrepintió de haber ido. En el fondo, ¿qué querías, vencer al amor? Un fuerte destello de luz de la lámpara se reflejó por un instante en sus gafas. De pronto el amor le pareció uno de tantos golpes que da la vida ante los que hay que agachar la cabeza y aguantar hasta que pase el dolor. Y seguro que David Dagan iba a empezar a hablar del gobierno o de los beneficios de la lluvia. Ese escaso coraje que muy raramente el sufrimiento hace brotar desde lo más profundo de las personas débiles le confirió a la voz ronca de Nahum Asherov un matiz estridente y amargo:

—Pero ¿cómo es posible?

Y a continuación se levantó bruscamente y sacó de debajo de su viejo chaquetón el libro de árabe para principiantes con intención de estamparlo sobre la mesa de modo que las cucharillas resonasen en las tazas; pero en el último momento retuvo el movimiento de su mano y lo dejó suavemente, como para no hacer daño al libro, a la mesa cubierta con un hule ni a las tazas que estaban encima. Y se dirigió hacia la puerta. Mientras se marchaba giró la cabeza, vio a su hija de pie, mirándole con tristeza y rodeándose los hombros con los brazos, y a su buen amigo sentado, con las piernas cruzadas, con su bigote bien recortado y salpicado de canas, con sus fuertes manos rodeando la taza y una expresión de compasión, clemencia e ironía en el rostro. Nahum dirigió la cabeza hacia delante y se encaminó a la entrada como si fuese a embestir. Pero no dio un portazo, tan sólo cerró con cuidado, como si temiese hacerle daño a la puerta o a las jambas, se caló la gorra y se la bajó casi hasta los ojos, se levantó el cuello del abrigo y se dirigió hacia el bosque de pinos por el camino mojado que iba oscureciéndose. Los cristales de sus gafas se cubrieron en un instante de gotas de lluvia. Se abrochó el primer botón y apretó con fuerza el brazo izquierdo contra su pecho, como si el libro aún estuviese abrazado a él bajo el abrigo. Y entre tanto se hizo de noche.

Traducción de Raquel García Lozano

1Joven que, según el relato del primer libro de Reyes, cuidó del rey David cuando éste ya era un anciano y le quedaban pocos años de vida. (N. de la T.)

La luz rosada

lídia jorge

portugal

Oh, cosas, todas vanas, todas volubles.

¿Cuál es el corazón que en ustedes confía?

Sá de Miranda

Todo comenzó en el campo. Después de los días largos seguían las noches tranquilas. Al final de la tarde la tierra perdía luz, los árboles imponían sombras, en el interior la casa reducía los contornos, cortinas cerradas que adensaban la oscuridad, pero en medio de la oficina la pantalla se iluminaba y las teclas trabajaban por sí mismas apenas las manos se acercaban. La maquinita electrónica a la que estaban ligadas parecía tener vida propia, conocer más allá de mi conocimiento, desear más que yo, saber antes de mí lo que yo misma pretendía escribir. Maratones de respuestas, más grandes que el desafío que las llamaba, se sucedían por la noche afuera, madrugada adentro, hasta el amanecer. No sólo era agradable, era deslumbrante, ni siquiera parecía realidad. Lo que ocurría entre la pantalla y yo se asemejaba a la concreción de un devaneo cercano a un baile en el que los humanos bailaran con las aves, de tal manera la vida escrita volaba. Y la conciencia de que se trataba de un placer sin pecado, tal vez el único, aumentaba a medida que iba percibiendo, por el volumen de las hojas impresas, que estaba construyendo una memoria digna sobre el correr del tiempo y su circunstancia, ya que la vida presente se mezclaba con la futura, y la futura, así descrita, se iluminaba por el espectáculo del pasado. Un cruce de todos los tiempos que me hacía acceder al orden del puro imaginario. Una noche, sin embargo, después de un exceso de excitación de connubio entre mis manos y mi máquina, al hacer un breve intervalo en el horario semiinvoluntario, observé que enfrente, al otro lado de la calle, de una de las ventanas de la planta baja salía una luz rosada.

Me pareció curioso. Precisamente, yo trabajaba bajo el foco de una luz rosada. Un artificio doméstico, una de aquellas artimañas a precio cero que al principio sólo suprimen una falta, y luego se instalan en casa como artefacto imprescindible. Ante una luz demasiado intensa, yo había colocado sobre el brazo de alambre de donde estaba suspendida la lámpara una pequeña toalla de seda rosada. Y habiéndose establecido una distancia ideal entre lámpara y velador, ya que no era tan cercana como para que hubiera riesgo de incendiar el tejido, ni tan lejana que permitiese que la luz cruda se escapara, de ella salía un aura íntima, opalina, común y al mismo tiempo excéntrica, y yo tenía la idea de que de su vidrio, y no de las teclas, provenía la capacidad de concentración que hace que todos los tiempos humanos se junten, esa especie de proeza del espíritu que los bastos siguen llamando inspiración. Era verdad, sí. Por increíble que pareciera, frente a mi casa, más precisamente, frente a mi espacio de trabajo, allí estaba alguien que también encendía, cerca de una ventana, una luz rosada.

Crucé la calle, me acerqué. Allí estaba, un hombre que me pareció bajo y achaparrado, con los codos clavados sobre el tablero, allí estaba él. Este hombre se encontraba delante de una pantalla, y frente a él y debajo de una tela transparente, cuya naturaleza la distancia no me permitía distinguir, emanaba una luz rosada. ¿Quién sería? ¿Qué haría en la vida aquel hombre? Seguramente un administrativo que escribía datos numéricos tan exactos como tablas de álgebra, o un agricultor que colocaba en columnas el número de coles que enviaba al mercado. En medio de la noche y en medio de la calle, sentí que mi corazón latía aceleradamente. De pronto tuve el presentimiento de que ese hombre, quienquiera que fuese, tal como yo, escribía un libro. La confirmación llegaría al día siguiente, por el testimonio de la jardinera.

La jardinera apareció por la mañana y se rodeó de herramientas: pico, azada, tijera de podar, de alisar, cortadora de césped, cortadora de arbustos, además del delantal de plástico, de la gorra de pana y varios pares de guantes. Se llamaba Tina, palabra corta, ciertamente amputada de una palabra más larga, producto de tantos objetos de corte debido al tipo de trabajo que le encomendábamos. Tina quedó sorprendida cuando me vio junto a los arbustos a aquella hora.

—¡Qué susto! —dijo ella—. Es que siempre hago este trabajo sin que nadie aparezca. Acostumbro trabajar en cualquier momento —dijo, poniéndose un guante pesado—. Y usted y el señor de enfrente pasan la mañana durmiendo. ¡No me sorprende! Pasan la noche escribiendo libros...

—¿El señor de enfrente también escribe libros?

—No lo sé. Lo que él me dijo es que estaba escribiendo uno. Pero no sé para qué. Hace días, cuando fui a su casa para hacer cuentas, vi que tiene un cuarto lleno de ellos. Hay trabajos en este mundo que son incomprensibles... —Tina avanzó hacia los arbustos, empuñando sus armas de jardinería.

Estaba confirmado, pero la idea de que alguien, justo enfrente, escribía un libro, tal como yo, superado el primer impacto, me parecía intolerable. Anormal e intolerable. ¿Cómo era posible que, separadas por escasos metros, dos personas escribieran cada una su libro? La tierra tan vasta, las calles tan largas, y pronto se daba aquella coincidencia, algo que tocaba en el fondo más profundo la ambición de quien escribe libros, la persecución de la singularidad. Ser único, al menos en términos de un considerable radio geográfico, es por cierto uno de los ingredientes de la pretensión de originalidad que siempre mueve a quien escribe. Extraño. Dos vecinos, una jardinera, dos libros. Y así, ese descubrimiento desencadenaría en mi persona, durante algunos días, un doble efecto. Por un lado, mis dedos unidos a la máquina electrónica avanzaron con destreza competitiva para alcanzar una meta imaginaria, la meta que yo creía que otro intentaba y, por otro lado, la idea de que alguien también estaría escribiendo con la misma velocidad me paralizaba. Y todo eso me hacía sospechar que el mundo tenía otro secreto escondido. Claro que no habría ningún enigma, pero era necesario enfrentar lo que fuera, como si hubiese algo y fuese superable. Cuando oscureció y las sombras se apoderaron de las viviendas y de los árboles, salí a la calle. Con cautela. Era lo que yo sospechaba. Allí estaba, después de una curva, otra ventana, y detrás de ella, con la espalda muy erguida, se encontraba una joven frente a un ordenador, y sobre la mesa, iluminándola a cierta distancia, una luz rosada.

Era más fuerte que yo. Salté la cerca, me acerqué a la ventana, golpeé despacio. La niña levantó los ojos a la ventana, pero no me vio, o si me vio, estaba absorta, la mente completamente involucrada en sociedad con su teclado. Si hubiese sido un oso polar o un dragón, habría tenido el mismo efecto. Se mantenía inmersa en cuerpo y alma en su tarea, y cuando levantaba los ojos y los pasaba por la ventana, su mirada tenía un brillo febril y desvariado, justo como alguien que hace el amor con el mundo. Llegué a golpear con los nudillos. No me veía. Podría ser yo granizo, o trueno con relámpago, y ella no me vería. De tal modo se encontraba concentrada que pude ver de qué libros se rodeaba: la Ilíada y la Odisea se encontraban en la primera estantería. La Divina comedia en la segunda, La guerra y la paz al lado. Eran títulos que, desde donde me encontraba, podía distinguir porque estaban encuadernados y las letras, de formato antiguo, habían sido grabadas en oro. Herencia de familia, claro. Una pena que no descubriera qué libros se apilaban sobre su mesa de trabajo. Tal vez Las iluminaciones, tal vez El cuervo, tal vez La mano al escribir este poema, pero ahora era yo quien inventaba, imaginaba que los libros que aquella niña leía eran los libros que yo misma acumulaba al lado de la computadora. Salté la cerca, gané la calle. Volví hacia atrás. Temí que, si seguía afuera, encontraría nuevas ventanas con luces rosadas. Esa misma noche decidí: regresaría a casa, subiría los seis pisos, me encerraría en mi única y verdadera oficina, allí, entre los harapos de ambición que me perseguían desde hacía mucho, como si ya no existiera nadie ni hubiera luces rosadas.

Yo misma encontré una lámpara de luz fría, entre azul y lila, que coincidía a la perfección con el hielo que me habitaba el corazón, y de nuevo el connubio entre mis manos se produciría. Pero algo se había roto. Era como si se recalentara una comida congelada. El sentimiento de alcanzar algo como la creencia o la fe o la rabia, aunque se sepa que uno no las alcanza —y en ese entretenimiento se vive intensamente—, como que alguna de ésas ya no estuviera presente entre mis manos y la máquina. Y eso sucedía porque yo sabía que por la ciudad brillaban muchas luces rosadas. Salía de noche, y las veía, aunque de forma menos nítida que en el campo, ese espacio primitivo que permite que las singularidades de las cosas se muestren en su desnudez brutal. El nacimiento, el amor furioso, la muerte, la invención de la vida por el arte, quedan expuestos en los lugares campestres como las bacterias en la lámina del microscopio. Con todo, escondidas en la opacidad de la ciudad, yo veía las luces. Apiñadas en medio del denso caserío, yo las detectaba. Salía por las avenidas, e incluso en el esplendor de la iluminación pública, las fachadas nítidas de noche como si fuera de día, allí estaban una y otra ventana iluminadas por la luz rosada. ¿Tejido, vidrio, acrílicos, fibras sintéticas de ese color? No importaba. El efecto era el mismo, la finalidad debía de ser la misma. Fue entonces cuando tomé una decisión.

Me daría el trabajo de tomar nota de todas las ventanas de mi barrio que veía iluminadas, de encontrar las direcciones, de llamar, caso por caso, lo que implicaría conversaciones interminables con porteros, baristas, vecinos desconfiados, agentes de autoridad arrogantes, y enviaría a cada uno de los inquilinos de esas luces rosadas un texto clean: «Hola, buenas noches, calculo que está escribiendo un libro. ¡Qué placer! Sé de veinte personas que están escribiendo un libro. Yo también. ¿Qué tal si nos conociéramos? ¿Si intercambiáramos nuestros libros? ¿Si nos encontrásemos? Ofrezco mi casa. Es bueno que seamos contemporáneos...». Añadí un punto de exclamación un tanto emocional, y feché y firmé pensando que no iba a recibir respuestas. Me equivocaba. Después de tres días comenzaron a llegar, por vía electrónica, decenas de originales, lo que daba buena idea de lo que sucedía en el mundo, ya que el espacio que había delimitado correspondía a un estricto pentágono dibujado entre tres avenidas y seis calles de Lisboa. Era increíble. Increíble la cantidad. Pero también lo era el estado de los libros que me llegaban, algunos de ellos en pesadas carpetas que mi computadora tardaba en digerir, como si fuera un buey cansado.

Había de todo. Desde libros completos dignos de enviar a la larga lista de espera de los editores, hasta libros incompletos, libros que no pasaban de un capítulo, y los que no pasaban de simples esquemas. Algunos de ellos, incluso los que no pasaban de esbozos, traían tapa, contratapa, recomendación y copyright. Algunos de ellos venían ya acompañados de un texto crítico firmado. Me tomó medio año leer y ordenar el legado, y llegué a una conclusión. Todos habían sido escritos bajo una luz del mismo color, pero aún no estábamos escribiendo el mismo libro, o ya no estaríamos escribiendo el mismo libro. Porque aun cuando tuviera la certeza de que ese libro existía, y todos los libros que me llegaban fueran una declinación de él, yo, sin embargo, no habría sabido decir si estas versiones eran proyectos de un libro único que aún no existía, y al cual todos se acercaban, si eran recuerdos de un libro que ya existía y del que todos los demás gradualmente se alejaban. Pensando en ese asunto, tardé otro medio año. Esto es, pasado un año nos encontramos en mi casa.

Era emocionante hacer entrar uno a uno los habitantes de la luz rosada. Colgar sus anoraks, colocar sus paraguas en el perchero, ofrecerles café. Entraban habladores, pero yo veía sus rostros acostumbrados al silencio y al éxtasis. Aparte de eso, la variedad de los autores correspondía a la variedad de libros. Había jóvenes exuberantemente locuaces, y había ancianos cansados de la vista. Había autores de mediana edad que habían escrito su libro en un tiempo tan corto que la demora de un año de espera les había resultado un suplicio. Otros, filosóficos, no tenían dificultad con el paso del tiempo. O decían que no la tenían, en un esfuerzo nítido de sobriedad y comedimiento. Mujeres y hombres, en número equilibrado. Yo había reservado una tarde para el encuentro que presumía que era largo, pero no tanto como iba a ser. Los habitantes de las luces rosadas se distribuían en las sillas disponibles, en los sofás, y también se sentaron en el suelo, de pronto silenciosos, como si fueran a asistir a una ceremonia capital, y por turnos íbamos hablando de los libros, caso por caso. Un poco largo, convengamos.

Pero lo que interesa subrayar es que, en un momento dado, comprendí que cada uno sólo se interesaba en hablar y oír hablar de su propio libro. Había los impacientes que miraban al reloj, y los maleducados que se reían a hurtadillas de mi diligencia. Había los violentos, que se miraban permanentemente la muñeca, y los bien dispuestos, que aguardaban a su vez con paciencia. A excepción de aquel que intervenía, todos los demás recibían y enviaban mensajes con furia electrónica como nunca había visto desde la invención de los teléfonos. Lamentable, pues en el contrato de intercambios entre los usuarios de la luz rosada constaba el compromiso de que todos leerían los libros de todos, y lo que se verificaba era que nadie conocía los libros de nadie. Ni los títulos habían retenido, ni los nombres de los autores que allí estaban al frente, y eran sus compañeros. Cada uno de esos usuarios de la luz rosada, que por cierto había pasado horas en exaltado entendimiento con su ordenador, cada uno, y todos, sólo deseaba intercambiar impresiones sobre lo que él mismo había escrito. Yo todavía pregunté por qué, al final, siendo escritores, no les gustaba leer los libros de los otros escritores. Uno de los más jóvenes fue directo. Bastante incisivo, comentó: «Aquí hay un error, lamento decírselo. Nosotros no somos lectores, nosotros escribimos para leer los libros que desearíamos leer y aún nadie ha escrito», dijo. Y dijo más: «Y a mí nadie me hará leer lo que no he escrito». Una joven, que había presentado dos capítulos para una epopeya moderna que consistía en evocar las voces de los caballos alados de la antigua Hélade con los sonidos del pequeño tambor novecentista de Günter Grass, recordó que era conveniente haber leído diez libros clásicos. Pero era ya el fin de tarde, la pila aún estaba voluminosa, cada uno de los autores paseaba los ojos por el techo de la sala, a excepción de ese autor que, por el momento, hablaba de su obra. Era una estafa mantener esos diálogos cerrados. Entonces invoqué la hora tardía y dije que continuaríamos en otra ocasión, y todos concordaron, sabiendo que eso no sucedería. La habitación estaba cómoda, aún había copas servidas. Sin el peso de la lectura de los libros de los demás, todos se relajaron, y todos salieron discretamente. Todos se fueron sólo con su copia bajo el brazo. Varias decenas de copias quedaban en mi casa. Y así fue, en una mañana de otoño ya fría, que decidí regresar al campo.

Regresaba a casa como el soldado que regresó de la guerra. Vio demasiado, conoció el estruendo, la herida, la muerte, únicamente no conoció el azar de morir. Ya vio todo lo que había que ver y sabe que la supervivencia inventará una ciencia y le dejará marchar. Así era yo. Sí, regresé a la calle donde viera las primeras luces rosadas, con la idea de que en el pasado, o en el futuro, habría en algún lugar un único libro, al que todos nos aproximábamos sin fin, y por eso no tenía que ofenderme ni desgastarme. El hecho de que no nos leamos hasta era bueno, era sano, porque así la diversidad todavía se mantenía. Si ya todos estuviéramos escribiendo el libro único, entonces también todos habríamos leído el libro único y en ese caso ya no formaríamos parte de esta humanidad sino de otra, la que escribiría y leería un solo libro. No leernos tal vez fuera salvador. Eran razonamientos de entretenimiento para encontrarle un sentido a la soledad que alimentaría bajo mi luz rosada. Mi éxtasis sin ascesis ni dioses. Como todos los demás, sólo yo, las palabras y la pantalla. Así que llegué a la casa de campo a mitad de la mañana, y cuando pensaba que ya no iba a suceder, sino que únicamente regresaría al connubio con la maquinita de teclas, fue entonces que la jardinera apareció. Llegaba prácticamente sin armas; sólo un par de guantes le colgaba del bolsillo de los pantalones. Tina se acercó, risueña, para decir que el hombre de enfrente quería conocerme. Más que eso, él había dicho que quería leer mi libro, ese que él sabía que yo había estado escribiendo, un año antes, mientras él escribía el suyo.

—¿Y qué más dijo? —le pregunté.

—Dijo que sean otros los que apaguen la luz. No él.

Antes de que Tina se sacudiera las diminutas ramas que la cubrían, se limpiara los zapatos fangosos y montara en su camioneta, yo le pedí:

—No se vaya aún; por favor, cruce la calle y diga que sí, Tina, dígale que sí.

Traducción de Renato Sandoval Bacigalupo

El verano de la Piedadray

bradbury

estados unidos

—¡ya no aguanto la espera! —dije yo.

—¿Por qué no te callas? —contestó mi hermano.

—No puedo dormir —dije—. No puedo creer lo que va a pasar mañana. ¡Dos circos en el mismo día! Ringling Brothers viene en el tren grande a las cinco de la mañana y Downey Brothers viene en camiones un par de horas después. No puedo soportarlo.

—¿Te digo algo? —dijo mi hermano— Duérmete. Tenemos que levantarnos a las cuatro y media. Me di vuelta en la cama, pero simplemente no pude dormir, porque podía escuchar cómo los dos circos se acercaban desde el borde del mundo, para levantarse con el sol.

Antes de que me diera cuenta ya eran las 4:30 am y mi hermano y yo estábamos de pie en la fría oscuridad, vistiéndonos, tomando una manzana para desayunar, corriendo por la calle y colina abajo hacia la estación de trenes.

Cuando el sol empezaba a salir, el gran tren de Ringling Brothers y Barnum & Bailey —noventa y nueve vagones cargados de elefantes, cebras, caballos, leones, tigres y acróbatas— llegó al patio de maniobras; las enormes locomotoras, envueltas en vapor, bufaban también grandes nubes de humo negro, y los vagones de carga se abrían para dejar a los caballos dar sus primeros pasos en la oscuridad de afuera, y a los elefantes descender con cuidado, y a las cebras, en manadas grandes y rayadas, reunirse bajo la luz del alba, y mi hermano y yo estábamos ahí, temblando, a la espera de que empezara el desfile, porque iba a haber un desfile de todos los animales, a través del pueblo todavía a oscuras, hacia los terrenos remotos donde las carpas se elevarían, murmurando, hacia las estrellas.

Por supuesto, mi hermano y yo acompañamos al desfile colina arriba y a través del pueblo, que no sabía que estábamos allí. Pero allí estábamos, caminando con noventa y nueve elefantes y cien cebras y doscientos caballos, y la gran carroza de los músicos, silenciosa entonces, hacia el prado totalmente vacío que, de pronto, empezó a florecer con el levantamiento de las carpas.

Nuestra emoción crecía a cada minuto porque donde horas antes no había habido nada en absoluto, ahora estaba todo lo que había en el mundo.