Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

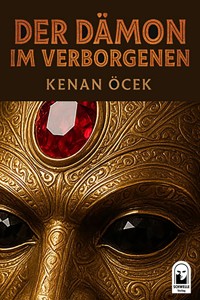

Dämon im Verborgenen Im Jahr 1491 entzünden Gerüchte über ein verfluchtes Artefakt aus purem Gold mit schwarzen Diamanten und einem Rubin an der Stirn einen Wettlauf voller Intrigen und Verrat. Während Gier und Wahnsinn die Menschen beherrschen, wird die Grenze zwischen Aberglaube und Realität verwischt. Ein packendes Drama über Macht, Gier und dunkle Legenden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 302

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kenan Öcek

Der Dämon in Verborgenen

Kenan Öcek

Der Dämon in Verborgenen

Genre:

Historie

Fiktion

Horror

Impressum

Titel: Der Dämon in VerborgenenAutor: Kenan ÖcekVerlag: Schwelle Verlag

Dieses Werk wurde mit Unterstützung digitaler Werkzeuge erstellt:

Lektorat / Satz / Layout optional: Chat GPT

Alle Inhalte wurden sorgfältig geprüft, insbesondere im Hinblick auf Urheber- und Nutzungsrechte.

© [2025] Schwelle Verlag / Kenan Öcek. Alle Rechte vorbehalten.

Verlagssitz:Schwelle VerlagKenan ÖcekWeitoldstraße 293047 RegensburgDeutschland

Verantwortlich im Sinne des § 5 TMG / § 55 RStV:Kenan Öcek

Vorwort

Diese Geschichte, Der Dämon im Verborgenen, ist ein Werk der Fiktion und dient ausschließlich der Unterhaltung. Obwohl sie an reale historische Ereignisse und Figuren aus dem späten 15. Jahrhundert angelehnt ist, sind die Geschehnisse und Charaktere, die in der Erzählung vorkommen, weitgehend dem Reich der Fantasie entsprungen. Im Jahr 1491, in einer Zeit, die von Entdeckungen und kulturellen Begegnungen geprägt war, erkunden wir die Schnittstelle zwischen Mythos und Geschichte.

Die beschriebenen Ereignisse und übernatürlichen Elemente sind nicht als historische Tatsachen zu verstehen, sondern sollen die Atmosphäre jener Epoche einfangen, in der der Glaube an das Unbekannte und das Mystische allgegenwärtig war. Jegliche Parallelen zu lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig. Vielmehr geht es darum, die Vorstellungskraft zu beflügeln und die Leser in eine Welt zu entführen, in der die Grenzen zwischen Legende und Realität verschwimmen.

Möge die Reise in das Königreich Kongo und die europäische Welt des Jahres 1491 den Leser in Spannung und Abenteuer versetzen!

Der Autor

Der Dämon im Verborgenen

Prolog: Der stumme Schrei des Vergessens

Das Holz des Schiffes knarrte unheilvoll, als es an einem nebligen Novembertag des Jahres 1490 schwer gegen den Kai schlug; die Segel, einst stolze Flügel, hingen in zerfetzten Fetzen herab wie die Überreste eines verwesenden Leichentuchs. Die wenigen Männer im Hafen von Portus Cale, die das bedrückende Geräusch gehört hatten, verharrten einen Moment lang regungslos. Sie starrten auf das gestrandete Schiff, ein unheimliches Relikt, das aus den Nebeln des Meeres aufgetaucht war.

Kein Befehl wurde gerufen, kein Matrose stieg vom Deck hinunter. Das Schiff, das den Namen "Sombra da Noite" trug, wirkte wie ein Geisterschiff, als wäre es von der Dunkelheit selbst ausgespuckt worden. Neugier und Angst vermischten sich unter den Männern am Kai, bis einer, mutiger als die anderen, die Planken erklomm.

Mit langsamen Schritten durchquerte er das leere Deck, das unter seiner Last ächzte. Der Wind pfiff durch die kaputten Seile, und die Schwingen eines einzelnen Raben schnitten durch die Stille wie ein unsichtbares Messer. Der Mann blieb kurz stehen und lauschte, doch nichts außer dem sanften Rauschen des Meeres antwortete ihm. Schließlich rief er den anderen zu, dass sie nachkommen sollten.

Die Crew des Hafens, ausgestattet mit Laternen und langen Stangen, stieg vorsichtig unter Deck. Der Geruch von Moder und Salz lag schwer in der Luft, gemischt mit einem Hauch von Verwesung, der ihnen die Kehlen zuschnürte. Die Flammen der Laternen flackerten schwach, als ob das Dunkel selbst sie verschlucken wollte.

«Onde diabos estão os homens?», "Wo zum Teufel sind die Männer?", flüsterte einer von ihnen, doch keiner wagte eine Antwort.

Sie tasteten sich weiter in den Bauch des Schiffes vor, ihre Schritte hallten durch den engen Gang. Dann, ohne Vorwarnung, ein dumpfes Kratzen – wie das Klingen von Fingernägeln auf Holz. Einer der Männer stolperte rückwärts, das Herz in der Kehle, als sie schließlich den Laderaum erreichten.

Dort, in der Ecke, zusammengekauert wie verängstigte Tiere, saßen sie – acht Männer. Ihre Augen weit aufgerissen vor einer Furcht, die tief in ihren Seelen nistete. Ihre Kleidung war zerrissen, die Haut übersät mit aufklaffenden Narben, die sich wie unheilige Schriftzeichen über ihre Körper zogen. Keiner von ihnen sprach. Stattdessen wichen sie zurück, als die Hafenarbeiter auf sie zugingen, drängten sich noch enger aneinander, die Hände schützend vor den Körpern verschränkt, als ob die Berührung von anderen Menschen nur weiteres Unheil bringen könnte.

«O que... o que aconteceu aqui?» "Was... was ist hier passiert?" Einer der Hafenarbeiter, ein erfahrener Mann, trat näher, doch seine Stimme zitterte. Die Augen der Überlebenden schienen durch ihn hindurchzusehen, als ob sie etwas Schreckliches, etwas Unaussprechliches erlebt hätten, das weit jenseits ihrer Vorstellungskraft lag.

Ein anderer Arbeiter wagte es, eine Hand auszustrecken, um einen der Männer zu berühren. Doch kaum hatte seine Hand die Schulter des Mannes berührt, da schrie dieser auf – ein entsetzlicher, durch Mark und Bein gehender Schrei, der wie ein Tier in Todesangst klang. Die Hafenarbeiter stolperten zurück, und das Schiff erzitterte förmlich von dem Schrei.

“Para trás!” "Zurück!" brüllte der Vorarbeiter, der kalte Schweiß lief ihm die Stirn hinab. «Você não é... normal.» "Sie sind... nicht normal."

Die Männer aus dem Kongo blieben regungslos in ihrer Ecke, flüsternd, ein Singsang, der in fremden Worten gesprochen wurde. Es klang wie Gebete, aber nicht an einen Gott, den die Männer von Portus Cale kannten. Diese Worte waren dunkel, fremd, als ob sie aus den Tiefen der Erde selbst kamen. Einer von ihnen, der am tiefsten in die Ecke gedrängt war, starrte auf seine eigenen Hände hinunter, als ob er nicht mehr verstand, was sie waren.

Keiner der Männer am Kai wusste, was sie tun sollten. Aber eines war sicher – was auch immer diese acht Männer gesehen oder erlebt hatten, es hatte sie für immer gebrochen.

Der Vorarbeiter trat einen Schritt zurück, die Laterne in seiner Hand zitterte. «Mandem alguém aos clérigos...» „Schickt jemanden zu den Geistlichen…“, stammelte er. «Isso é... fora deste mundo.» „Das ist… nicht von dieser Welt.“

Doch im Hinterkopf jedes Mannes brannte bereits die Gewissheit, dass dies kein Problem war, das mit Gebeten gelöst werden konnte.

Kapitel 1: Die Ankunft des Fremden

1.1: Der Rat der Schatten

In einer düsteren Kammer tief im Herzen des königlichen Palastes von Lissabon brannten nur wenige Kerzen. Ihr flackerndes Licht warf groteske Schatten an die mit schweren, verzierten Wandteppichen behängten Mauern. Die Luft war schwer von Weihrauch und dem stechenden Geruch von nassem Stein, ein schwaches Echo vergangener Gebete und Sünden.

König João II. saß auf einem hohen Stuhl, sein Gesicht von den Flammen der Kerzen beleuchtet, aber seine Gedanken blieben im Dunkeln verborgen. Vor ihm stand ein langer, massiver Tisch, an dem sich die versammelten hohen Geistlichen und Berater niedergelassen hatten. Die Stimmung war angespannt, fast greifbar, als ob die Mauern selbst die drückende Last des Unausgesprochenen spürten.

An seiner rechten Seite saß der Erzbischof, in schwarzem Samt gehüllt, seine Augen unter der schweren Kapuze verborgen, doch sein fahles Gesicht zeigte einen Ausdruck von unerschütterlicher Kälte. Ihm gegenüber, Generalberater Gomes de Barros, ein Mann mit einem Blick wie Stahl, der mehr Kriege mit seinen Worten als mit Waffen geführt hatte. Es war kein gewöhnlicher Rat, der an diesem Tag einberufen worden war.

"Das Schiff ist zurückgekehrt," begann der König mit schwerer Stimme und ließ seine Worte im Raum hängen. "Doch die Männer, die es zurückgebracht haben, sind nicht mehr die, die wir ausgesandt haben."

Ein Murmeln ging durch den Raum, als die Berater sich gegenseitig ansahen. Der Erzbischof hob nur leicht den Kopf, und die Schatten seiner Kapuze tanzten wie die Geister längst vergangener Seelen.

"Das Schiff war leer, als es den Hafen erreichte," fuhr der König fort. "Nur acht Männer, die unter Deck gefunden wurden. Alle von ihnen dem Wahnsinn verfallen." Seine Stimme klang, als hätte er das Schreckliche selbst gesehen. „Ihre Körper waren... gezeichnet. Nicht von einer bekannten Krankheit oder einem Feind. Es war, als hätten sie etwas weit Schlimmeres als den Tod erlebt.“

Gomes de Barros sprach leise, aber entschlossen: "Die Berichte aus dem Kongo wurden bereits besorgt weitergeleitet, Majestät. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass im Herzen des Königreichs Kongo mehr als nur politische Unruhen brodeln. Von dunklen Riten, von einem Zauber, der selbst den stärksten Mann bricht", erzählen die Männer, die dabei waren.

Die Worte ließen eine unheilvolle Stille im Raum entstehen. Der König lehnte sich zurück und atmete tief durch. „Und die Kirche? Was sagt der Glaube zu diesen Vorfällen?“, fragte er, und seine Augen wanderten zum Erzbischof.

Dieser hob langsam den Kopf, sodass seine Augen gerade noch im schwachen Licht sichtbar wurden. „Was wir dort vorfinden, Majestät, sind keine einfachen Heidenbräuche. Es gibt Berichte, dass die Zauberer der dortigen Stämme mit Kräften jenseits unserer Vorstellung spielen. Ihre Magie ist dunkel, gefärbt von Blutopfern und unsäglichen Ritualen.“ Er machte eine lange Pause, während die Worte langsam in die Seelen der Anwesenden sickerten. „Dies... ist kein Konflikt, den man mit bloßer Diplomatie oder gar mit Stahl allein lösen kann.“

Ein kaltes Flimmern ging über die Gesichter der Anwesenden, denn jeder im Raum verstand, dass die Situation weitaus bedrohlicher war, als man anfangs vermutet hatte.

„Was also tun?“, fragte der König leise, mehr an sich selbst gerichtet als an die Versammlung. „Wer könnte... mit solch einer Macht umgehen?“

Die Antwort kam zögerlich, als de Barros schließlich das Wort ergriff: „Diogo Lourenço.“

Der Name fiel wie ein Stein in ein tiefes Becken. Ein Mann, der unter den Ordensrittern von Avis für seine strategischen Fähigkeiten und seine unerschütterliche Disziplin bekannt war. Doch es war auch sein Ruf, den Dingen auf den Grund zu gehen, selbst wenn sie über das Natürliche hinausgingen, der ihn für diesen Auftrag prädestinierte.

Der König nickte langsam, nachdenklich. „Ja, er war im Heiligen Land... Er hat die Schrecken der Kreuzzüge überlebt. Er ist nicht leicht zu erschüttern.“

Der Erzbischof hob erneut den Kopf. „Doch Vorsicht, Majestät. Selbst ein Mann wie Diogo Lourenço kann in der Dunkelheit verloren gehen, wenn er sich ihr ohne den Schutz des Glaubens nähert.“

Die Augen des Königs verengten sich leicht, und in seiner Stimme lag ein scharfer Ton, als er erwiderte: „Ihr meint wohl, ohne den Schutz der Kirche, nicht wahr?“

Eine unangenehme Spannung breitete sich aus, als die Blicke der beiden Männer sich für einen Moment kreuzten.

Der König sprach weiter, als hätte er diese subtile Spitze überhört. „Wir werden Diogo Lourenço entsenden. Er wird sich um die politische Lage kümmern... und wenn es wahr ist, dass dort übernatürliche Kräfte am Werk sind, dann wird er es ebenfalls aufdecken.“

„Mit Verlaub, Majestät,“ sagte der Erzbischof schließlich, seine Stimme klang beruhigend, aber nicht weniger kalt, „Lasst uns ihm eine kirchliche Begleitung zur Seite stellen. Ein Bischof, der in den dunklen Lehren der Kirche bewandert ist. Jemand, der das Unheilige erkennen kann, sollte es ihm auf seiner Reise begegnen.“

Der König nickte widerwillig. „Einverstanden. Doch dieser Bischof... wird nicht seine Befehle erteilen. Diogo bleibt derjenige, der den Auftrag führt.“

Der Erzbischof neigte nur leicht den Kopf, akzeptierend. Innerlich jedoch wusste jeder, dass dieser „Begleiter“ die Augen und Ohren der Kirche sein würde – eine unsichtbare Hand, die den Lauf der Dinge im Hintergrund lenkte.

„Die Entscheidung ist gefallen,“ sagte der König schließlich. „Bereitet die Mission vor. Diogo Lourenço wird unverzüglich aufbrechen.“

Der Raum war erfüllt von dem dumpfen Gefühl, dass etwas weitaus Größeres im Kongo auf sie wartete – etwas, das die politischen Intrigen und den Glauben gleichermaßen auf die Probe stellen würde.

1.2: Der Ruf des Königs

Brief von Gomes de Barros an die Ordensbrüder des Ritterordens von Avis:

Im Namen seiner Majestät, König João II.,

An die ehrwürdigen Brüder des Ritterordens von Avis,

Die Zeiten, in denen wir leben, fordern Eile und Entschlossenheit. Im Auftrag des Königs und der heiligen Kirche wird hiermit der dringende Befehl überbracht, unseren Bruder Diogo Lourenço unverzüglich nach Lissabon zu entsenden. Eine Mission von höchster Dringlichkeit wartet auf ihn – eine Mission, die das Königreich und unseren Glauben gleichermaßen betrifft. Der Rat hat beschlossen, dass nur Diogo Lourenço dieser Aufgabe gewachsen ist, denn es bedarf eines Mannes von unvergleichlicher Tapferkeit und Verstand.

Der König erwartet seine sofortige Ankunft. Jedes Zögern könnte unabsehbare Folgen für das Reich haben.

Gomes de Barros, Generalberater seiner Majestät

1.3: Der Ritt des Boten

Mit donnernden Hufen setzte sich der Bote in Bewegung, die Nachricht von höchster Dringlichkeit in seiner Brusttasche verstaut. Der kühle Wind peitschte ihm entgegen, doch der Lusitano unter ihm, ein stolzes, muskulöses Tier, schnitt mühelos durch die malerische Landschaft Portugals. Der Himmel über ihm spannte sich in einem sanften Blau, nur hier und da von Wolkenfetzen durchzogen, die wie Fetzen eines alten, verblichenen Wandteppichs über den Horizont schwebten.

Hinter ihm lag die Stadt Lissabon, die sich bereits in den ersten Schimmern der Dämmerung verlor. Vor ihm erstreckte sich die ungezähmte Schönheit des portugiesischen Landes – eine Szenerie, die das Herz eines Reisenden gleichermaßen in Ehrfurcht und Frieden versetzen konnte. Die schroffen Hügel und sanften Täler waren überzogen von goldenen Feldern und blühenden Olivenhainen. Hier und da ragten alte Zypressen in den Himmel, wie stille Zeugen der Zeit, die das Land durchzogen hatte.

Der Weg nach Avis war lang, aber es war ein vertrauter Pfad für den Boten. Er ritt über die steinernen Brücken, die sich über glitzernde Flüsse spannten, die in der Morgensonne wie silberne Adern im Land schimmerten. Am Horizont zeichneten sich immer wieder kleine Dörfer ab, mit weiß getünchten Häusern und roten Ziegeldächern, die sich harmonisch in die grüne und goldene Landschaft fügten. Die Straßen, gesäumt von wilden Blumen und uralten Eichen, waren von einer Ruhe erfüllt, die in starkem Kontrast zur Dringlichkeit seines Auftrages stand.

Die Sonne stieg höher, und der Tag breitete seine Wärme über die Hügel und Ebenen aus, doch der Bote hielt nicht inne. Sein Ziel war klar: die Ordensburg von Avis. Sein Pferd, das er mit sanfter, aber entschlossener Hand führte, bewegte sich mit einer Eleganz, die den Stolz der Lusitanos widerspiegelte – eine Rasse, die sowohl für den Krieg als auch für solche unermüdlichen Reisen gezüchtet worden war.

Als der Nachmittag zur Neige ging und die Schatten länger wurden, tauchte endlich das mächtige Tor der Ordensburg von Avis vor ihm auf. Über die Felder hinweg war der Turm der Festung sichtbar, der wie ein mahnender Finger in den Himmel ragte. Die Mauern, alt und von der Zeit gezeichnet, schienen in der Abendsonne zu glühen, als wären sie selbst Zeugen unzähliger Schlachten und geheimer Ratsversammlungen.

Der Bote trieb sein Pferd an, und bald hallte das Geräusch der Hufe über die steinernen Straßen von Avis. Die Torwächter, in ihren dunklen Uniformen und mit dem Symbol des Ordens auf der Brust, öffneten ihm eilig das Tor, als sie die Dringlichkeit in seinem Blick erkannten.

„Im Auftrag des Königs,“ rief der Bote knapp, als er durch die Tore ritt und schließlich vor dem Hauptgebäude der Ordensritter anhielt. Die schweren Türen des Haupthauses öffneten sich knarrend, und die steinernen Hallen verschluckten den Lärm der Welt draußen. Die Luft war erfüllt von der kühlen Stille, die nur in den Hallen der Macht herrschte.

Im Vorraum erwarteten ihn bereits einige der Ordensbrüder, ihre schweren Mäntel auf den Schultern, ihre Blicke fest. Doch als der Bote nach Diogo Lourenço fragte, erhielt er nicht die Antwort, die er sich erhofft hatte.

„Er ist nicht hier,“ sagte einer der Männer mit bedauerndem Tonfall. „Diogo wurde vor einigen Wochen nach Granada geschickt, um sich dem Kampf gegen die Mauren anzuschließen. Es gibt Berichte, dass der Krieg dort seine schlimmste Phase erreicht hat. Es wird gesagt, dass Diogo in den entlegensten Wüsten gekämpft hat, um die letzten Stellungen des Feindes niederzuschlagen.“

Die Worte des Ordensbruders schwebten in der Luft, und eine bedrückende Stille senkte sich über den Raum. Der Bote ließ seine Schultern kurz sinken, doch er fasste sich schnell. „Er muss so schnell wie möglich nach Lissabon zurückkehren,“ sagte er mit Nachdruck. „Es gibt eine Mission von höchster Dringlichkeit. Die Berichte aus dem Kongo... sie sprechen von Dingen, die jenseits unserer Vorstellung liegen.“

Die Ordensbrüder sahen sich an, und schließlich trat einer von ihnen vor. „Wir werden eine Nachricht senden,“ versprach er. „Doch bis er zurückkehrt, wird Zeit vergehen. Granada ist weit, und die Kämpfe dort sind unerbittlich.“

Rückblick auf den Krieg in Granada

Der kalte Wüstenwind von Granada peitschte durch die enge Schlucht, während Diogo Lourenço sich mit seinen Männern einen Weg durch das Labyrinth der Ruinen bahnte. Der Boden war übersät mit den Überresten eines vergangenen Lebens, verfallene Mauern, zerbrochene Ketten und die toten Augen der besiegten Mauren. Diogo war erschöpft, sowohl körperlich als auch seelisch. Die Belagerung von Granada hatte ihren Tribut gefordert, und die Männer, die an seiner Seite kämpften, waren längst nicht mehr die strahlenden Ritter, die sie einst gewesen waren.

Der Feind war zäh, die Hitze unerträglich, und doch lag etwas weit Schlimmeres über dem Schlachtfeld. Die Verzweiflung der letzten Mauren, die in die Enge getrieben wurden, brachte sie dazu, sich an dunkle Rituale zu wenden, an Götter, die lange vergessen waren. Es hieß, dass einige Kämpfer des Feindes in ihren letzten Atemzügen Flüche auf die Christen geworfen hatten – Flüche, die das Land selbst durchdringen konnten.

Diogo hatte die Schreie gehört. Schreie, die tief aus der Erde kamen, als die letzten Verteidiger der Mauren in den Katakomben verschwanden. Er hatte seine Männer in diese dunklen, kalten Gänge geführt, und was sie dort sahen, hatte tiefe Spuren in seiner Seele hinterlassen – blutige Altäre, Symbole, die kein Mensch je deuten konnte, und ein Gefühl, das ihm bis in die Knochen kroch. Der Glaube, der ihn einst so stark gemacht hatte, begann zu bröckeln.

Zurück in Avis lag die Entscheidung schwer auf den Schultern des Boten. Diogo Lourenço war der Mann, den der König brauchte, aber würde er rechtzeitig zurückkehren, bevor sich die Dunkelheit aus dem Kongo noch weiter ausbreitete?

1.4: Der Weg nach Lissabon

Diogo Lourenço ritt schweigend an der Spitze seiner Männer. Hinter ihm lag der Krieg, vor ihm eine Mission, deren Ausmaß er noch nicht kannte. Doch in seinem Herzen herrschte ein Sturm – einer, der nicht nur durch die Kämpfe gegen die Mauren entfacht wurde, sondern durch etwas Tieferes, Düsteres.

Es war kurz vor der Abenddämmerung, als er und die verbliebenen Ordensbrüder durch das große, schwere Tor von Avis ritten. Die Rüstungen, die sie trugen, glänzten nicht mehr wie einst unter der Sonne. Stattdessen waren sie von Schmutz, Blut und Staub überzogen, ihre glänzende Pracht gedämpft von der Realität des Krieges. Das Blut an Diogos Rüstung war getrocknet, seine Haut darunter klebrig und kalt. Der Gestank von Eisen und Schweiß hing schwer in der Luft.

Diogo selbst war ein imposanter Anblick – etwa 1,80 groß, mit einem kantigen Gesicht und scharfen Wangenknochen, die seine harten Züge noch verstärkten. Seine tiefen Augenhöhlen warfen dunkle Schatten über seine eisig blickenden Augen, und die Narben auf seinem Gesicht zeugten von den vielen Schlachten, die er überlebt hatte. Der schwere Umhang, den er trug, war das Zeichen seiner Bruderschaft, mit dem Wappen des Ritterordens von Avis darauf eingestickt.

Als er durch das Tor in den Hof der Festung ritt, herrschte eine gespannte Stille. Die wenigen Ordensbrüder, die nicht mit ihm im Krieg gewesen waren, standen an den Seiten und beobachteten seine Ankunft. Doch keiner sprach ein Wort. Sie wussten, dass Diogo kein Mann der großen Begrüßungen war.

In der Haupthalle wartete bereits der königliche Bote. Er verbeugte sich tief, als Diogo eintrat, und sprach mit respektvoller Stimme: „Mein Herr, es ehrt mich, Euch zu sehen.“

Diogo, der gerade die schweren Handschuhe von seinen Händen streifte und sie achtlos auf einen Tisch warf, musterte den Boten mit kaltem Blick. „Ist wieder Scheiße am Dampfen, sonst wärst du nicht hier,“ sagte er trocken, während er an ein Waschbecken trat. Das Wasser war bereits vorbereitet, dampfend und sauber, ein seltsamer Kontrast zu dem Dreck, den er auf seiner Haut fühlte.

Langsam tauchte er seine Hände ins Wasser und begann, das Blut abzuwaschen, das sowohl von seinen Feinden als auch von seinen eigenen Brüdern stammte. Das Wasser färbte sich sofort rot, während er sein kantiges Gesicht benetzte und die tiefen, zähen Spuren des Krieges wegwischte.

Der Bote, der sich bereits erhoben hatte, zögerte einen Moment. „Es ist Eile geboten, Herr,“ sagte er, „Der König verlangt Eure Anwesenheit in Lissabon. Es geht um das Kongo-Reich und um Dinge, die sich nicht nur mit dem Schwert klären lassen.“

Diogo richtete sich auf, das Wasser tropfte von seinem Kinn. Sein Blick verengte sich, als er den Boten anstarrte. „Der Kongo also,“ murmelte er, und für einen Moment schien es, als hätte ein Schatten seine Gesichtszüge durchzogen. „Was für eine neue Hölle wartet dort?“

Der Bote schwieg, unsicher, wie er auf Diogos dunkle Worte reagieren sollte. Er holte tief Luft und sprach schließlich: „Es gibt Berichte über… seltsame Vorkommnisse. Die Kirche glaubt, dass Eure Erfahrung und Eure Entschlossenheit vonnöten sind. Der König vertraut darauf, dass Ihr die Situation unter Kontrolle bringt.“

Diogo lachte kurz auf, doch es war kein Lachen der Freude, sondern ein bitteres, kaltes Geräusch, das durch die Halle hallte. „Die Kirche,“ sagte er mit einer leisen Verachtung in der Stimme, „schickt mich immer dorthin, wo sie selbst nichts ausrichten kann.“

Er trocknete sich die Hände und das Gesicht mit einem groben Tuch ab, bevor er den Boten wieder ansah. „In Ordnung. Ich werde reiten. Aber das bedeutet nicht, dass ich es für sie tue. Ich habe meine eigenen Gründe.“

Am nächsten Morgen brach Diogo mit einer kleinen Gruppe seiner engsten Männer auf. Die Straßen waren zu dieser Jahreszeit staubig, und die Sonne hing schwer über dem Horizont. Der Weg führte sie durch sanfte Hügel und fruchtbare Täler, vorbei an blühenden Olivenhainen und goldenen Weizenfeldern. Der Anblick war malerisch, beinahe trügerisch friedlich, doch Diogo konnte sich nicht auf die Schönheit der Landschaft konzentrieren.

Sein Geist war woanders. Während die Hufe der Pferde über den harten Boden klapperten, kehrten seine Gedanken immer wieder zu den Schlachtfeldern von Granada zurück. Die Schreie der sterbenden Mauren, das dumpfe Klirren der Schwerter, der Gestank von verbranntem Fleisch – all das war noch immer in ihm. Es war kein Krieg gewesen, der ihm Ehre gebracht hatte, sondern einer, der ihn innerlich verwundet hatte.

Diogo erinnerte sich an die Tage seiner Jugend. Als Sohn einer angesehenen Familie war er früh dem Orden von Avis beigetreten, voller Eifer und Glauben. Die Brüder des Ordens hatten ihn trainiert, hatten ihn gelehrt, dass der Kampf für Gott und König das höchste Ziel sei. Doch mit jedem Krieg, den er geführt hatte, mit jedem Tropfen Blut, den er vergossen hatte, begann dieser Glaube zu bröckeln.

Er war nicht mehr der junge, idealistische Krieger von einst. Die Welt war nicht so einfach, wie man es ihm beigebracht hatte. Gut und Böse verschwammen, und die Kirche, der er einst so treu gedient hatte, schien ihn immer weiter in Abgründe zu führen, die er nicht verstehen konnte.

Als sie eine Anhöhe erreichten, von der aus man einen weiten Blick über die umliegenden Ländereien hatte, hielt Diogo kurz inne. Seine Männer folgten seinem Blick, sagten aber nichts. Sie wussten, dass ihr Anführer ein Mann war, der seine eigenen Dämonen bekämpfte.

„Wir reiten weiter,“ sagte er schließlich, und sie setzten ihren Weg fort.

Die Reise nach Lissabon war lang, und mit jedem Schritt des Pferdes fühlte Diogo die Last seiner Entscheidungen schwerer auf seinen Schultern. In der Ferne konnte er bereits die Türme der Stadt erkennen, die unter der Hitze des Tages flimmerten. Lissabon, die Hauptstadt, das Zentrum der Macht – und doch ein Ort, der ihm nichts als Kälte und Zwiespalt brachte.

Was immer im Kongo auf ihn wartete, er wusste eines: Diese Reise würde ihn erneut an die Grenzen seiner Überzeugungen bringen. Doch war er bereit, dem Befehl des Königs zu folgen, weil er keine andere Wahl hatte. Nicht für den Glauben, nicht für die Krone – sondern weil er sich selbst beweisen musste, dass er inmitten der Dunkelheit noch etwas finden konnte, das ihn nicht vollständig zerstörte.

1.5: Beim König und den Geistlichen

Diogo Lourenço schritt mit schweren, gleichmäßigen Schritten den marmorgepflasterten Gang entlang, flankiert von seinen drei Männern. Die Steinwände des königlichen Palastes von Lissabon waren mit reichen Wandteppichen behängt, die das Licht der spärlich brennenden Fackeln dämpften. Vor ihm öffneten sich die massiven Türen aus dunklem Eichenholz, als der königliche Bote vorausging und mit einer tiefen Verbeugung verkündete: „Herr Diogo Lourenço, Ritter des Ordens von Avis.“

Mit diesen Worten zog sich der Bote schweigend zurück, verbeugte sich vor Diogo und verschwand in den Schatten hinter den Türen, die sich langsam hinter ihm schlossen. Diogos Männer blieben draußen zurück, während er alleine in den opulenten Saal trat.

Der Raum, in den er eintrat, war voller Leben – und doch wirkte es auf ihn wie ein geprobtes Schauspiel. Das gedämpfte Murmeln der anwesenden Geistlichen und Adeligen klang hohl, ihr Lachen übertrieben und falsch. Die Atmosphäre war heiter, doch Diogo konnte die Spannung spüren, die in der Luft lag. Die Menschen in diesem Raum waren nervös, so sehr sie auch versuchten, ihre Angst hinter höfischer Etikette und gespieltem Frohsinn zu verbergen.

Die Männer des Klerus und die Mitglieder des Königshauses saßen auf prächtigen Stühlen, die in einem Halbkreis um einen großen, verzierten Tisch arrangiert waren. An der Spitze des Tisches thronte König João II., dessen Gesichtsausdruck eine Mischung aus Gereiztheit und Berechnung zeigte. Rechts von ihm, auf einem erhöhten Podest, saß Bischof Vicente, ein Mann, dessen Anwesenheit den Raum mit einer subtilen Bedrohung erfüllte.

Bischof Vicente war ein Mann von außergewöhnlicher Grausamkeit und Kaltherzigkeit, und Diogo verabscheute ihn aus tiefstem Herzen. Der Bischof trug ein schweres, mit Gold durchwirktes Gewand, das in starkem Kontrast zu seinem dürren, asketischen Körper stand. Seine Augen waren scharf, kalt und durchdringend, als Diogo den Raum betrat. Und doch lag in ihnen ein Funkeln, das nichts mit Gottesfurcht oder Nächstenliebe zu tun hatte, sondern eher mit einer Art sadistischer Freude an der Macht, die er ausübte.

„Ah, Diogo Lourenço,“ begann der König, während er sich ein Stück Obst in den Mund schob und es gelangweilt kaute. „Wir haben schon viel von Euren jüngsten Taten in Granada gehört. Ihr habt einmal mehr Eure Pflicht für Gott und Krone erfüllt.“

Diogo verneigte sich knapp. Seine Augen suchten den Raum ab, während er das Gefühl hatte, dass hinter den Wänden des Saals etwas Dunkleres lauerte, als die Anwesenden ihm preisgaben. „Majestät,“ sagte er mit ruhiger, jedoch distanzierter Stimme, „ich stehe bereit, zu dienen, wie es mein Eid verlangt.“

Der König schnaubte, lehnte sich zurück und winkte Bischof Vicente, das Wort zu übernehmen. Der Bischof erhob sich gemächlich, seine knochigen Finger schlossen sich um die Kanten des Altars, als er sprach. Seine Stimme war sanft, doch in jedem seiner Worte schwang eine kalte Überlegenheit mit.

„Der Herr hat Euch berufen, Diogo,“ begann der Bischof, „und wie in Granada wird Eure Klinge bald wieder für das Wohl der Christenheit sprechen. Doch diesmal ist es nicht nur ein Kampf gegen irdische Feinde. Was im Kongo vor sich geht, übersteigt das, was Eure Augen je gesehen haben.“

Diogo biss die Zähne zusammen. Er konnte den Bischof nicht ausstehen, nicht seine Worte und noch weniger seine Machenschaften. Vicente sprach nie offen von den Dingen, die er wirklich wollte. Alles, was er tat, verbarg er hinter einer Fassade des Heiligen und Göttlichen, doch Diogo wusste, dass der Bischof etwas Dunkles in sich trug.

„Es gibt Berichte,“ fuhr Vicente fort, „von... Dingen, die unsere Abgesandten nicht verstehen. Unerklärliche Ereignisse. Menschen, die wie besessen sind. Soldaten, die spurlos verschwinden oder in den Wahnsinn getrieben werden. Ihr seid auserwählt, Diogo. Gott hat Euch als Werkzeug erwählt, um Ordnung in dieses Chaos zu bringen.“

Diogo fühlte, wie sich eine Welle von Zorn in ihm regte. „Ein Werkzeug?“ dachte er bei sich. Seit wann war er nichts weiter als eine Schachfigur in diesem Spiel, das der Bischof und der König spielten? Seine Hände ballten sich unter dem Umhang, seine Gedanken kehrten zu den Schrecken von Granada zurück, zu den endlosen Reihen toter Soldaten, deren leere Blicke ihn noch immer verfolgten. War das alles, was sein Leben bedeutete – Krieg, Tod und das Erfüllen der Befehle von Männern, die selbst niemals das Schlachtfeld betreten würden?

„Und was erwartet Ihr von mir?“ fragte Diogo schließlich, seine Stimme ruhig, doch mit einem Hauch von Verachtung. „Ich bin kein Priester, der Dämonen austreibt. Ich bin ein Soldat.“

Der Bischof lächelte dünn. „Oh, aber genau das brauchen wir – einen Mann, der in der Lage ist, mit allen Mitteln zu handeln. Unsere Mission im Kongo ist mehr als nur der Schutz unserer Interessen. Es ist ein Kreuzzug gegen die Dunkelheit, die sich dort eingenistet hat. Ihr werdet das Licht Gottes in diese finsteren Orte tragen.“

„Und was soll ich tun?“ Diogos Stimme wurde schärfer, und seine Augen verengten sich, als er den Bischof fixierte. „Soll ich mich an euren Hokuspokus beteiligen? Soll ich eure Gebete sprechen, während ich mit dem Schwert in der Hand durch den Dschungel marschiere?“

Ein leises, unangenehmes Lachen ging durch die versammelten Kleriker, doch der Bischof schien ungerührt. „Ihr werdet tun, was nötig ist, um den Willen Gottes zu vollbringen,“ sagte er und trat einen Schritt näher. „Ob mit Gebeten oder mit dem Schwert – das überlassen wir Euch. Aber Ihr werdet die Männer anführen, und Ihr werdet sicherstellen, dass diese... Plage, die sich im Kongo ausbreitet, ausgerottet wird.“

Diogo ließ einen Moment der Stille vergehen, während er in das Gesicht des Bischofs starrte. Er wollte etwas erwidern, doch die Worte schienen in seiner Kehle zu stecken. All die Kämpfe, all das Blutvergießen – und jetzt stand er hier, um erneut in ein weiteres sinnloses Gefecht gesandt zu werden. Er fühlte, wie sich der Schatten seiner Zweifel über ihn legte.

„Ich werde Euren Befehl ausführen,“ sagte er schließlich und wandte sich an den König, der ihn schweigend beobachtet hatte. „Doch ich tue es nicht für die Kirche, sondern für das, was noch an Gerechtigkeit übrig ist.“

Der König nickte nur stumm, und Bischof Vicente trat zurück. „Das genügt,“ sagte der König mit einem Hauch von Zufriedenheit in der Stimme. „Macht Euch bereit. Der Wind steht günstig, und Ihr werdet bald auslaufen. Gott sei mit Euch.“

Doch Diogo dachte nur: Gott ist schon lange nicht mehr mit mir.

1.6: Die Fahrt nach Kongo und Ankunft

Die ersten Sonnenstrahlen brachen über den Horizont, als die prächtigen Kriegsschiffe am Kai von Portus Cale lagen. Es war ein imposanter Anblick, der jeden Zuschauer ehrfürchtig verstummen ließ. Das größte der drei Schiffe, die Santa Maria de Avis, war ein Meisterwerk der Schiffsbaukunst. Es überragte die anderen Schiffe in Größe und Macht, ausgestattet mit 70 Kanonen, die in zwei Reihen über die gesamte Länge verteilt waren. Drei Masten ragten stolz in den Himmel, jeder mit weißen Segeln versehen, die auf den Wind warteten, um sich zu entfalten.

Die Santa Maria de Avis war das Flaggschiff dieser Expedition, ein gewaltiges Kriegsschiff von über 50 Metern Länge und 15 Metern Breite. Ihre drei Masten trugen insgesamt sechs Rahsegel, die es ihr ermöglichten, bei optimalen Windverhältnissen eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Knoten zu erreichen. Sie konnte Hunderte von Seeleuten, Soldaten und Proviant für Monate fassen. Zwei kleinere Begleitschiffe, die São Jorge und die Infante Dom Henrique, lagen neben ihr vertäut. Die Infante Dom Henrique, mit etwas weniger Kanonen und Mannschaft, diente als Unterstützerschiff, während die São Jorge als schneller Späher und Waffenträger für Nahkampfoperationen ausgelegt war.

Am Kai herrschte rege Betriebsamkeit. Männer und Pferde wurden an Bord gebracht, Fässer mit Wasser und Proviant wurden in die Laderäume hinuntergelassen, während Offiziere die letzten Befehle bellten und Matrosen über das Deck hetzten. Es war ein geordnetes Chaos, wie es immer vor einer großen Reise der Fall war. Die Luft roch nach Salz und Teer, vermischt mit dem Geruch von frisch geschlachtetem Fleisch, das für die lange Überfahrt haltbar gemacht wurde.

Diogo Lourenço stand mit verschränkten Armen auf dem Deck und beobachtete die geschäftigen Vorbereitungen. Seine Männer, erschöpft und desillusioniert vom endlosen Krieg, luden schweigend ihre Waffen und Rüstungen auf das Schiff. Sie waren nicht mehr dieselben wie zu Beginn ihrer Reise nach Granada, und das spiegelte sich in ihren Gesichtern wider – gezeichnet von Kummer, Schmerz und einer tieferen Leere. Neben ihm standen seine engsten Kameraden – António, João und Luís – Männer, die ihm in zahllosen Schlachten zur Seite gestanden hatten. Sie schwiegen, ihre Gedanken offensichtlich schon auf das Kommende gerichtet.

„Bereit für eine weitere Reise in die Hölle?“ fragte António trocken, während er seinen Gürtel nachzog und die Aussicht auf das Meer betrachtete.

Diogo nickte nur, seine Augen blieben auf das Schiff gerichtet, das vor ihm lag. Er konnte die kommende Gefahr spüren – eine Gefahr, die nichts mit den Schlachten zu tun hatte, die sie bislang geschlagen hatten. Diesmal war es anders.

Hinter ihm kam Bischof Vicente, flankiert von zwei seiner geistlichen Brüder. Sie trugen schwere schwarze Roben und kreuzförmige Ketten um den Hals. Der Bischof musterte das Schiff mit einem abwesenden Lächeln auf den Lippen, als ob er es selbst gesegnet hätte. Diogo konnte die Abscheu kaum verbergen, als er den Bischof kommen sah. Dieser Mann... dachte er, war so weit entfernt von Gott, wie die Sonne vom Mond entfernt war.

Am Abend saßen Diogo, Vicente und die anderen in der Kapitänskajüte der Santa Maria de Avis. Der Raum war spartanisch eingerichtet, mit einem schweren Eichentisch in der Mitte, auf dem das Abendessen serviert wurde – gesalzenes Fleisch, hartes Brot und Wein. Die Luft in der Kabine war stickig, und die flackernde Flamme der Kerzen warf unruhige Schatten an die Wände, als das Schiff durch die Wellen rollte.

Vicente hatte das Gespräch beherrscht, wie er es immer tat, seine dürren Finger um einen Kelch geschlungen, während er über die göttliche Bestimmung sprach, die sie alle antrieb. Seine beiden Brüder saßen schweigend neben ihm, ihre Augen auf den Boden gerichtet, wie es sich für Mönche gehörte.

„Es ist Gottes Wille, dass wir in diese Länder ziehen,“ sagte Vicente in einem belehrenden Ton. „Die Heiden dort kennen die wahre Lehre nicht. Sie sind verloren, und nur durch das Schwert und den Glauben können sie gerettet werden.“

Diogo spürte, wie sein Zorn aufwallte, doch er unterdrückte ihn. Seine Männer tauschten Blicke, die von Ungeduld und Unbehagen zeugten. António räusperte sich und ergriff schließlich das Wort. „Und was ist mit denen, die nicht gerettet werden wollen? Was, wenn sie ihren eigenen Glauben haben?“

Vicente blickte über den Rand seines Kelches hinweg auf António, als würde er eine lästige Fliege betrachten. „Dann werden sie mit dem Feuer des Himmels gereinigt. Gott hat uns das Schwert gegeben, um zu richten, nicht um zu fragen.“

Diogo legte das Messer, mit dem er sein Fleisch geschnitten hatte, mit einem leisen Knall auf den Tisch. „Das Schwert...“ sagte er leise. „Immer das Schwert.“

Vicente wandte sich ihm zu, seine kalten Augen fixierten Diogo. „Zweifelt Ihr an Eurer Berufung, Ritter? Hat der Teufel Eure Seele verführt, dass Ihr solche Worte sprecht?“

Diogo starrte den Bischof an, seine Hände fest auf den Tisch gelegt. „Ich habe gekämpft, wo Ihr nur gebetet habt, Bischof. Ich habe mehr Blut gesehen, als Ihr je werdet. Wenn es Gottes Wille ist, dass wir töten, dann frage ich mich, ob wir alle nur seine Schlächter sind.“

Ein unbehagliches Schweigen legte sich über den Raum. Die Männer von Diogo wechselten nervöse Blicke, während der Bischof Vicente mit einem gefährlichen Lächeln antwortete: „Gott verlangt Opfer. Und manchmal müssen diese Opfer im Blut geschrieben werden. Aber Ihr seid nicht berufen, zu zweifeln. Ihr seid berufen, zu gehorchen.“

Diogo schwieg. Die Wellen des Ozeans schlugen sanft gegen die Schiffswand, aber in seinem Inneren tobte ein Sturm.

Die Tage auf See vergingen träge. Das Wetter war gnädig, und die Santa Maria de Avis glitt stetig durch die Wellen. Die Männer an Bord sprachen wenig, und wenn sie es taten, dann leise und zurückhaltend. Es war, als ob alle den dunklen Schatten spürten, der über dieser Reise lag. Die Sonne brannte unerbittlich auf das Deck, und die Nächte waren erfüllt vom stetigen Rauschen des Ozeans, doch niemand konnte sich der düsteren Vorahnung entziehen.

Am zwanzigsten Tag der Reise – weit entfernt von jeder Küste – tauchten die ersten Anzeichen auf. Am Horizont türmten sich dunkle Wolken auf, und der Wind drehte plötzlich, als die Santa Maria de Avis und ihre Begleitschiffe die Küste des Kongo erreichten. Die grüne Linie des Dschungels zeichnete sich in der Ferne ab, umgeben von undurchdringlicher Schwärze. Die See wurde rauer, die Wellen schlugen höher, als sie in den mystischen Küstenabschnitt vordrangen. Der Wind trug eine feuchte, schwere Luft heran, die nach Regen und Fäulnis roch.

Diogo stand am Bug des Schiffes und blickte auf das dichte, grüne Dickicht, das sich vor ihm ausbreitete. Es war, als ob das Land selbst atmete – ein lebendiger Organismus, der sie beobachtete, während sie sich näherten.

„Willkommen im Kongo,“ murmelte António, der neben ihm stand. „Ein Land der Finsternis.“

Diogo antwortete nicht. Aber tief in seinem Inneren wusste er, dass etwas Dunkles auf sie wartete – etwas, das weder er noch der Bischof mit all ihrem Glauben oder ihren Schwertern besiegen konnten.