12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

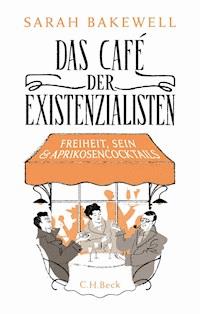

Wie macht man Philosophie aus Aprikosencocktails? Für Sartre kein Problem: Er machte Philosophie aus einem Schwindelgefühl, aus Voyeurismus, Scham, Sadismus, Revolution, Musik und Sex. Sarah Bakewell erzählt mit wunderbarer Leichtigkeit, wie der Existenzialismus zum Lebensgefühl einer Generation wurde, die sich nach radikaler Freiheit und authentischer Existenz sehnte. Ihre meisterhafte Kollektivbiographie der Existenzialisten ist zugleich eine höchst verführerische Einladung, die existenzialistische Lebenskunst heute neu zu entdecken. „Sarah Bakewell bringt alle Voraussetzungen mit, um uns die Geschichte des Existenzialismus neu zu erzählen. … Sie schreibt brillant, mit leichter Feder und einem sehr britischen Humor, und bietet faszinierende Einsichten.“ The Guardian „Sie hat den Dreh raus, wie man zentrale Ideen auf den Punkt bringt.“ Financial Times „Skurril, witzig, klar und leidenschaftlich.“ Daily Mail „Ein Page-Turner.“ The Paris Review

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Sarah Bakewell

Das Café der Existenzialisten

Freiheit, Sein und Aprikosencocktails

mit Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Martin Heidegger, Edmund Husserl, Karl Jaspers, Maurice Merleau-Ponty und anderen

Aus dem Englischen von Rita Seuß

C.H.Beck

Zum Buch

Wie macht man Philosophie aus Aprikosencocktails? Für Sartre kein Problem: Er machte Philosophie aus einem Schwindelgefühl, aus Voyeurismus, Scham, Sadismus, Revolution, Musik und Sex. Sarah Bakewell erzählt mit wunderbarer Leichtigkeit, wie der Existenzialismus zum Lebensgefühl einer Generation wurde, die sich nach radikaler Freiheit und authentischer Existenz sehnte. Ihre meisterhafte Kollektivbiographie der Existenzialisten ist zugleich eine höchst verführerische Einladung, die existenzialistische Lebenskunst heute neu zu entdecken.

«Sarah Bakewell bringt alle Voraussetzungen mit, um uns die Geschichte des Existenzialismus neu zu erzählen. … Sie schreibt brillant, mit leichter Feder und einem sehr britischen Humor, und bietet faszinierende Einsichten.» The Guardian

«Sie hat den Dreh raus, wie man zentrale Ideen auf den Punkt bringt.» Financial Times

«Skurril, witzig, klar und leidenschaftlich.» Daily Mail

«Ein Page-Turner.» The Paris Review

Über die Autorin

Sarah Bakewell lebt als Schriftstellerin in London, wo sie außerdem Creative Writing an der City University lehrt und für den National Trust seltene Bücher katalogisiert. Ihre geniale Biographie «Wie soll ich leben? oder Das Leben Montaignes in einer Frage und zwanzig Antworten» (C.H.Beck Paperback, 2016) wurde zu einem internationalen Bestseller, ausgezeichnet mit dem Duff Cooper Prize for Non-Fiction und dem National Books Critics Circle Award for Biography.

Inhalt

Erstes Kapitel: Monsieur, wie schrecklich, Existenzialismus! – in dem drei Freunde Aprikosencocktails trinken, einige Leute bis spät nachts über Freiheit diskutieren und noch mehr ihr Leben ändern. Außerdem fragen wir, was Existenzialismus ist.

Du kannst über diesen Cocktail sprechen, und das ist Philosophie!

Du bist frei, also wähle!

Existenzialismus als Lebensform

Kierkegaard und Nietzsche

Befreiung von jeder Unterdrückung

Sartres letzter Auftritt

Wieder über Freiheit sprechen

Das Café der Existenzialisten

Was ist das überhaupt, Existenzialismus?

Zweites Kapitel: Zu den Sachen selbst

in dem wir die Phänomenologen kennenlernen

Husserl oder Das vor Augen Stehende beschreiben

Wie aus Kaffee Phänomenologie wird

Ein fleißiges Eichhörnchen

Das Bewusstsein, hell und klar

Cartesianische Meditationen

Drittes Kapitel: Der Zauberer von Meßkirch – in dem Martin Heidegger auftritt und das Sein uns in Verlegenheit bringt

Meister des Staunens

Das phänomenologische Kind

Ein Romancier der Moderne

Die Sorge, das Zeug und das Mitsein

Die Stadt der zwei Phänomenologien

Wie ein verbogener Nagel alles in Frage stellt

Auf dem Zauberberg

Viertes Kapitel: Das «Man», der Ruf – in dem Sartre Albträume hat und Heidegger zu denken versucht, Karl Jaspers bestürzt ist und Husserl zu Heroismus aufruft

1933, ein «unheimliches» Jahr

Aufruf zum Widerstand?

Heideggers Nationalsozialismus

Karl Jaspers’ lange Beine

Verschlüsselte politische Botschaften

Der Charakterlose

Kehre und Kitsch

Flucht der Schüler, Tod des Lehrers

Fünftes Kapitel: Blühende Mandelbäume abweiden – in dem Jean-Paul Sartre einen Baum beschreibt, Simone de Beauvoir Ideen zum Leben erweckt und wir Maurice Merleau-Ponty und der Bourgeoisie begegnen

«Some of These Days»

Zähflüssiges, Klebriges, Schleim

Leben und Schreiben, gegen die Bourgeoisie

Simone de Beauvoir und Maurice Merleau-Ponty

Notwendige und zufällige Liebe

Sechstes Kapitel: Ich möchte nicht, dass man mich zwingt, meine Manuskripte zu fressen – in dem es zu einer Krise kommt, zu zwei heroischen Rettungsaktionen und zu einem neuen Krieg

Eine Woche im Herbst 1938

Die Rettung des Husserl-Nachlasses

Merleau-Ponty und das Geheimnis von Husserls Spätwerk

Von der Côte d’Azur in den Krieg

Edith Stein, Phänomenologin und Heilige

Siebtes Kapitel: Okkupation und Befreiung – in dem der Krieg weitergeht, wir Albert Camus kennenlernen, Sartre die Freiheit entdeckt, Frankreich befreit wird, die Philosophen sich engagieren und alle nach Amerika wollen

Der komische Krieg

Ein glücklicher Gefangener

Résistance, im Alltag

Keep Calm and Carry On

Absurd oder nicht absurd

Frei oder nicht frei

Handeln gegen die Unfreiheit

Schmutzige Hände

Moderne Zeiten

Existenzialismus und Jazz

Traduit de l’américain

Amerikanische Missverständnisse

Achtes Kapitel: Verwüstung – in dem Heidegger eine Kehrtwende vollzieht, viele sich von ihm abwenden und es zu unangenehmen Begegnungen kommt

Auf Burg Wildenstein

Das Geräumige, das in der Weite waltet

Expedition und Sanatorium

Heideggers Kehre

Marcuse fragt, Heidegger schweigt

Jaspers kommuniziert, und Heidegger begeistert

Lévinas verlässt das Heidegger-Klima

Moral und Mystik

Hat Heidegger Sartres «Dreck» gelesen?

«Die Fliegen» in Berlin

Der Alte vom Berg

Neuntes Kapitel: Studien nach dem Leben – in dem der Existenzialismus auf leibhaftige Menschen angewandt wird

Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht

Sartre, der Blick und die Liebe

Angewandter Existenzialismus

Sartre über Sartre, Genet und andere

Flaubert, der Idiot der Familie

Wenn Sartre Freud analysiert

Eine bizarre Häufung von Unwahrscheinlichkeiten

Zehntes Kapitel: Der tanzende Philosoph – ein Kapitel, das Merleau-Ponty ganz für sich allein hat

Was geschieht, wenn wir an unserem Cocktail nippen

Ich denke, also gibt es andere

Verwoben mit der Welt

Anmut und Charme

An den schattigen Rändern der Philosophie

Elftes Kapitel: Croisés comme ça – in dem die Existenzialisten um die Zukunft streiten

Opfer für den Kommunismus

Koestler und die Unmöglichkeit der Freundschaft

Die schreibende Hyäne

Das Taubenkomplott und Sartres Kehre

Camus, der Konterrevolutionär

Alors, c’est fini

Die Mandarins von Paris

Besser, mit Sartre zu irren

Schreiben, schreiben, schreiben und ein Röhrchen Corydran

Eine neue Kehre

Zwölftes Kapitel: Mit den Augen der Benachteiligten – in dem wir Revolutionären und Außenseitern begegnen und Leuten, die nach Authentizität streben

Das Prinzip Genet

Frantz Fanon und die Gewalt der Unterdrückten

Ein schwarzer Schriftsteller in Paris

Eine Tochter aus gutem Hause

Das existenzialistische Jahrzehnt in Amerika

Existenzialismus der Halbstarken

Gegenkulturen der Sechziger – und Herbst des Existenzialismus

Phänomenologischer Frühling in Prag

Dreizehntes Kapitel: Wer einmal von der Phänomenologie gekostet hat – in dem wir von einigen unserer Protagonisten Abschied nehmen müssen

Sein zum Tode

Die ersten Gäste verlassen das Café

Heideggers Heimkehr

Sartre, petit père, tu uns das nicht an!

Die letzten Gäste gehen

Vierzehntes Kapitel: Eine unauslotbare Strahlkraft – in dem wir über die Strahlkraft nachdenken

Im Dickicht der existenzialistischen Filme

Heideggers Tiefenbohrungen und Sartres Dschungelpfade

Ich sehe dich, aber ich sehe nicht dich

Die Mitwirkenden

Dank

Bildnachweis

Anmerkungen

Monsieur, wie schrecklich, Existenzialismus!

Zu den Sachen selbst

Der Zauberer von Meßkirch

Das «Man», der Ruf

Blühende Mandelbäume abweiden

Ich möchte nicht, dass man mich zwingt, meine Manuskripte zu fressen

Okkupation und Befreiung

Verwüstung

Studien nach dem Leben

Der tanzende Philosoph

Croisés comme ça

Mit den Augen der Benachteiligten

Wer einmal von der Phänomenologie gekostet hat

Eine unauslotbare Strahlkraft

Literatur

Personenregister

Für Jane und Ray

Erstes Kapitel

Monsieur, wie schrecklich, Existenzialismus!

in dem drei Freunde Aprikosencocktails trinken, einige Leute bis spät nachts über Freiheit diskutieren und noch mehr ihr Leben ändern. Außerdem fragen wir, was Existenzialismus ist.

Du kannst über diesen Cocktail sprechen, und das ist Philosophie!

Manche sagen, Existenzialismus sei mehr eine Stimmung als eine Philosophie und er lasse sich auf einige zum Weltschmerz neigende Romanciers des neunzehnten Jahrhunderts zurückführen; oder auch auf Blaise Pascal im siebzehnten Jahrhundert, dem die Stille des unendlichen Raums Angst machte; auf den heiligen Augustinus mit seinem radikalen Programm der Selbsterforschung und letztlich sogar auf das Alte Testament: den lebensmüden Prediger Salomo und Hiob, der es wagte, gegen Gottes Spiel mit ihm aufzubegehren, sich aber am Ende in sein Schicksal fügen musste.[1] Mit anderen Worten: Der Existenzialismus habe mit all jenen zu tun, die unzufrieden, rebellisch oder der Welt und dem Leben entfremdet sind.

Doch man könnte die Geburtsstunde des modernen Existenzialismus auch auf einen Abend um die Jahreswende 1932/33 legen, an dem drei junge Philosophen im Café Bec de Gaz in der Pariser Rue Montparnasse zusammensaßen, Klatschgeschichten austauschten und Aprikosencocktails tranken, die Spezialität des Hauses.[2]

Am anschaulichsten wird die Geschichte später von der damals fünfundzwanzigjährigen Simone de Beauvoir erzählt, die die Welt mit vornehm verschleiertem Blick sehr genau beobachtete. In ihrer Begleitung war ihr Freund Jean-Paul Sartre, ein Siebenundzwanzigjähriger mit runden Schultern und wulstigen Zackenbarsch-Lippen, narbigem Gesicht, abstehenden Ohren und Augen, die in verschiedene Richtungen schauten. Sein fast erblindetes rechtes Auge wanderte ständig nach außen: Exotropie, eine schwere Sehstörung. Für jemanden, der nicht darauf vorbereitet war, konnte die Unterhaltung mit ihm irritierend sein. Aber wenn man sich zwang, sich auf das linke Auge zu konzentrieren, stellte man fest, dass es einen warm und intelligent ansah: das Auge eines Menschen, der sich für alles interessierte, was man zu sagen hatte.

Sartre und Beauvoir hörten jetzt gewiss interessiert zu, denn der Dritte am Tisch hatte Neuigkeiten für sie. Es war Sartres liebenswürdig charmanter Studienfreund Raymond Aron, der wie er selbst die Eliteuniversität École normale supérieure absolviert hatte. Auch er war in den Winterferien nach Paris gekommen. Doch während Sartre und Beauvoir in der französischen Provinz unterrichteten – Sartre in Le Havre und Beauvoir in Rouen –, studierte Aron in Berlin. Jetzt berichtete er seinen Freunden von einer neuen Philosophie, die er dort kennengelernt hatte. Sie trug den komplizierten Namen Phänomenologie, ein Wort, so lang und dennoch von so klangvoller Eleganz, dass es schon für sich genommen eine Verszeile im jambischen Trimeter ergab.

Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir im Café

Aron könnte Folgendes gesagt haben: Die Philosophen bisher haben abstrakte Theorien aufgestellt, für die deutschen Phänomenologen dagegen ist das Leben selbst Gegenstand der Betrachtung, das Leben, wie sie es erfahren, Moment für Moment. Sie klammern das meiste aus, was die Philosophie seit Platon beschäftigt hat: die Frage, ob die Dinge real sind und ob wir über irgendetwas sichere Erkenntnisse gewinnen können. Stattdessen weisen sie darauf hin, dass jeder, der diese Fragen stellt, immer schon hineingeworfen ist in eine Welt voller Dinge – voller «Phänomene», ein Wort, das im Griechischen so viel bedeutet wie «das, was erscheint». Warum also, so Aron weiter, konzentrieren wir uns nicht auf die Begegnung mit den Phänomenen und ignorieren einfach den ganzen Rest? Die alten Fragen müssen ja nicht für immer verworfen werden; man kann sie zurückstellen, um zunächst den Blick auf konkrete, handfeste Dinge zu richten.

Edmund Husserl, der Vordenker der Phänomenologen, hatte das Motto ausgegeben: «Zu den Sachen selbst!»[3] Mit anderen Worten: Vergeude deine Zeit nicht mit Interpretationen, die den Dingen etwas zuschreiben, und schon gar nicht mit der Frage, ob die Dinge real sind. Betrachte einfach nur das, was sich dir präsentiert, was auch immer es sei, und beschreibe es so präzise wie möglich. Der Phänomenologe Martin Heidegger gab der Sache einen anderen Dreh. Die Philosophen, sagte er, hätten bisher ihre Zeit mit zweitrangigen Problemen verschwendet und dabei vergessen, die wichtigste Frage überhaupt zu stellen: die nach dem Sein. Was bedeutet es für ein Ding zu sein? Was bedeutet es zu sagen, dass man selbst ist? Wenn man diese Frage außer Acht lasse, werde man nie irgendwohin kommen. Auch er empfahl die phänomenologische Methode: Ignoriere den Wirrwarr der Begriffe, und richte deinen Blick auf die Dinge, damit sie sich dir offenbaren.

«Siehst du, mon petit camarade», sagte Aron zu Sartre – «mein kleiner Kamerad» war seit der Studienzeit sein Spitzname für Sartre –, «wenn du Phänomenologe bist, kannst du auch über diesen Cocktail sprechen, und das ist dann Philosophie!»

Simone de Beauvoir schreibt, Sartre sei vor Erregung ganz blass geworden und wie elektrisiert gewesen. Sie spitzte die Geschichte zu, indem sie behauptete, sie und Sartre hätten noch nie zuvor von der Phänomenologie gehört. In Wahrheit hatten sie bereits versucht, Heidegger zu lesen. Eine Übersetzung seiner berühmten Freiburger Antrittsvorlesung Was ist Metaphysik? war 1931 in derselben Nummer der Zeitschrift Bifur erschienen wie ein früher Aufsatz Sartres. Aber «wir erkannten ihre Bedeutung nicht», erklärt Beauvoir, «weil wir nichts davon verstanden».[4] Jetzt sahen sie: Es war eine Art und Weise des Philosophierens, die philosophisches Nachdenken und gewöhnliche, gelebte Erfahrung miteinander verband.

Für diesen Neuanfang waren sie mehr als bereit. In Schule und Universität hatten Sartre, Beauvoir und Aron den strengen französischen Philosophielehrplan mit all den Grundfragen der Erkenntnis und endlosen Interpretationen der Schriften Immanuel Kants durchexerziert. Eine epistemologische Fragestellung zog eine andere nach sich wie bei einem Kaleidoskop, das immer wieder zum selben Ausgangspunkt zurückkehrt: Ich denke, dass ich etwas weiß, aber wie kann ich wissen, dass ich weiß, was ich weiß? Schwierige Probleme, und sinnlose dazu. Alle drei Studenten waren trotz ausgezeichneter Examen frustriert. Am allermeisten Sartre. Nach dem Abschluss deutete er an, er arbeite an einer neuen, «destruktiven Philosophie».[5] Genaueres verriet er nicht – aus dem einfachen Grund, weil er selbst es nicht genau wusste, denn über einen vagen Geist der Rebellion war er noch nicht hinausgelangt. Jetzt schien es, als wäre ihm jemand zuvorgekommen. Wenn Sartre bei Arons Nachricht erbleichte, dann vermutlich nicht nur vor Begeisterung.

Jedenfalls war es für ihn ein denkwürdiger Moment. Mehr als vierzig Jahre später sagte er in einem Interview: «Nun gut, das hat mich umgehauen, und ich habe mir gesagt: ‹Das ist endlich Philosophie.›»[6] Simone de Beauvoir zufolge eilte er in den nächsten Buchladen und sagte sinngemäß: Geben Sie mir alles, was Sie über Phänomenologie haben, und zwar sofort! Aber das Einzige, was man ihm anbieten konnte, war ein schmaler Band von Husserls Schüler Emmanuel Lévinas, Die Theorie der Anschauung in der Phänomenologie Husserls (La Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl). Bücher wurden damals noch mit unaufgeschnittenen Seiten verkauft. Sartre, ohne Papiermesser, riss die Seiten mit den Fingern auseinander und begann zu lesen. Er ähnelte John Keats bei seiner Entdeckung von George Chapmans Homer-Übersetzung:

Da fühlt ich wie ein Himmelssucher mich,

Wenn ihm ein neuer Stern ins Fernglas schwebt;

Wie Cortez stolz, als er mit Adlerblick

Auf den Pazifik starrte – wild bewegt

Sahn ahnungsvoll die Männer zu ihm hin –

Schweigend, auf einen Berg in Darien.[7]

Sartre hatte keinen Adlerblick, und schweigsam war er auch nicht, wild bewegt aber ganz bestimmt. Angesichts seiner Begeisterung schlug Aron ihm vor, im Herbst nach Berlin zu kommen und sich dort, wie er selbst, am Institut Français anzumelden. Sartre könne dort Deutsch lernen, die Schriften der Phänomenologen im Original lesen und ihre philosophische Kraft aus erster Hand erfahren.

1933, das Jahr von Hitlers Machtübernahme, war gewiss nicht der optimale Zeitpunkt für einen Deutschlandaufenthalt, aber für Sartre war es die Chance, seinem Leben eine andere Richtung zu geben. Er hatte das Unterrichten an einem Gymnasium satt, er hatte satt, was er an der Universität gelernt hatte, und es verdross ihn, dass er immer noch nicht der geniale Autor war, der er seit seiner Kindheit hatte werden wollen. Um schreiben zu können, was ihm vorschwebte – Romane, Theaterstücke, Essays, einfach alles –, musste er erst einmal etwas erleben, das wusste er. Er hatte sich ausgemalt, sich in Konstantinopel mit Hafenarbeitern zu verbrüdern, auf dem Berg Athos mit Mönchen zu meditieren, in Indien Parias kennenzulernen oder mit Fischern vor der Küste Neufundlands den Stürmen zu trotzen.[8] Vorerst jedoch war es Abenteuer genug, nicht in Le Havre Knaben zu unterrichten.

Sartre traf Vorkehrungen für einen Berlinaufenthalt, der Sommer endete, und im Herbst 1933 ging er als Stipendiat des Institut Français für ein Jahr nach Berlin. Bei seiner Rückkehr hatte er etwas Neues im Gepäck: die Methode der deutschen Phänomenologie und Ideen des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard und anderer – eine Mischung, der er durch seine literarische Sensibilität einen ganz eigenen, unverkennbar französischen Charakter verlieh. Er praktizierte die phänomenologische Methode aufregender und persönlicher, als es deren Erfindern jemals in den Sinn gekommen wäre. Damit wurde er zum Begründer einer Philosophie, die internationale Bedeutung errang, aber ihr Pariser Flair behielt: des modernen Existenzialismus.

Du bist frei, also wähle!

Sartres Brillanz lag darin, dass er die Phänomenologie tatsächlich zu einer Philosophie machte, in der es um Aprikosencocktails ging – und um die Kellner, die diese Cocktails servierten. Aber auch um Erwartung, Überdruss und Angst; um eine Bergwanderung; um die Leidenschaft für eine Geliebte, die begehrenswert erscheint, und die Gleichgültigkeit gegenüber einer anderen; um die Pariser Parks, das kalte Meer im herbstlichen Le Havre; das Gefühl, auf einem harten Polstersessel zu sitzen; um die breit und flach werdenden Brüste einer Frau, die sich auf den Rücken legt; den Nervenkitzel bei einem Boxwettkampf; einen Film, einen Jazzsong und den Blick zweier Fremder, die sich unter einer Straßenlaterne begegnen. Sartre machte Philosophie aus einem Schwindelgefühl, aus Voyeurismus, Scham, Sadismus, Revolution, Musik und Sex. Viel Sex.

Während die Philosophen vor ihm bedächtig Thesen und Argumente formuliert hatten, schrieb Sartre wie ein Romanautor, was keineswegs überrascht, denn er war ja einer. In seinen Romanen, Erzählungen und Dramen wie auch in seinen philosophischen Abhandlungen ging es um die physische Welterfahrung und um die Grundbedingungen und Stimmungen des menschlichen Lebens. Vor allem aber hatte er ein großes Thema: die Frage, was es bedeutet, frei zu sein.

Freiheit war für ihn der Kern jeder menschlichen Erfahrung und das, worin sich der Mensch von allen Objektarten unterscheidet. Dinge verharren an einem bestimmten Ort und warten darauf, woandershin gerückt zu werden. Wie Sartre glaubte, folgen selbst Tiere zumeist ihren Instinkten und den Verhaltensweisen, die für ihre Spezies typisch sind. Der Mensch jedoch besitze keine festgefügte Natur, sondern erschaffe sie erst durch das, was er zu tun beschließt. Gewiss, er ist durch seine Biologie beeinflusst, durch seine Kultur und seine biographische Herkunft; all das jedoch fügt sich, so Sartre, nicht zu einem festen Ganzen, das ihn definiert. Der Mensch ist sich selbst immer einen Schritt voraus und erfindet sich erst im Verlauf des Weges, den er beschreitet. Sartre fasste dieses Prinzip in einem einzigen Satz zusammen, der den Existenzialismus definiert: «Die Existenz geht der Essenz voraus.»[9] Eine prägnante, aber nicht leicht verständliche Formel. Vereinfachend gesagt, bedeutet sie: Der Mensch ist in die Welt geworfen und muss sich – seine Natur, seine Essenz, sein Wesen – erst definieren; anderen Objekten oder Lebensformen ist dies niemals möglich. Wer glaubt, er könne anderen ein Etikett anheften und sie damit charakterisieren, verkennt die Situation, denn der Mensch ist etwas Unfertiges. Er erschafft sich erst durch sein Handeln. Das ist für Sartre die Conditio humana schlechthin, die Grundbedingung unseres Menschseins von dem Augenblick an, da wir uns unserer selbst bewusst werden, bis zu dem Moment, da der Tod dieses Bewusstsein auslöscht. Ich bin meine eigene Freiheit, nicht mehr und nicht weniger.

Das war ein aufregender Gedanke, und kaum hatte Sartre ihn (in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs) voll entwickelt, begann sein Stern aufzugehen. Er wurde gefeiert und als Guru umworben, interviewt und fotografiert, um Artikel und Vorworte gebeten, in Komitees berufen, im Rundfunk gesendet. Auch bei Fragen, die außerhalb seiner Kompetenz lagen, war er nie um Antworten verlegen. Auch Simone de Beauvoir schrieb Romane, Rundfunkbeiträge, Tagebücher, Essays und philosophische Abhandlungen, deren Grundgedanken denen von Sartre ähnelten, auch wenn sie vieles eigenständig und mit einem anderen Schwerpunkt entwickelte. Sartre und Beauvoir gingen gemeinsam auf Vortrags- und Lesereisen. Manchmal saßen sie auf thronartigen Stühlen, wie es dem König und der Königin des Existenzialismus zukam, und bildeten den Mittelpunkt der Diskussion.[10]

Sartre im Café de Flore, 1945. Foto: Brassaï

Wie berühmt er geworden war, erkannte Sartre am 28. Oktober 1945, als er für den Club Maintenant (dem «Jetzt»-Club) in der Salle des Centraux in Paris einen Vortrag hielt. Sowohl er als auch die Organisatoren hatten den Andrang unterschätzt. Der Ticketschalter wurde gestürmt. Viele kamen ohne Eintrittskarte in den Saal, weil sie gar nicht bis zur Kasse gelangten. Im Gedränge gingen Stühle zu Bruch, und einige Zuhörer wurden ohnmächtig – es war ungewöhnlich heiß für die Jahreszeit. Im Time Magazine erschien ein Foto, untertitelt: «Der Philosoph Sartre. Frauen sanken in Ohnmacht.»[11]

Die Veranstaltung wurde ein Riesenerfolg. Sartre, nur 1,53 Meter groß, war in der Menge kaum zu sehen, aber er hielt einen mitreißenden Vortrag, den er unter dem Titel L’Existentialisme est un humanisme auch in Buchform veröffentlichte. Dreh- und Angelpunkt seiner Ausführungen ist eine Geschichte, die seinen Zuhörern, die die deutsche Besatzung gerade hinter sich hatten, vertraut vorkommen musste. In ihr kristallisiert sich das Schockierende und zugleich Faszinierende seiner Philosophie heraus.[12]

Eines Tages während der Okkupationszeit, so erzählte Sartre, kam einer seiner Schüler zu ihm und bat ihn um einen Rat. Dessen älterer Bruder war 1940, noch vor der französischen Kapitulation, bei der deutschen Offensive getötet worden, sein Vater war zum Kollaborateur geworden und hatte die Familie verlassen. Der junge Mann war somit die einzige Stütze und der einzige Trost seiner Mutter. Dennoch drängt es ihn, nach England zu gehen, um sich den Freien Französischen Streitkräften im Exil anzuschließen und gegen die Nazis zu kämpfen – endlich ein richtiger Kampf und die Chance, seinen Bruder zu rächen, seinem Vater die Stirn zu bieten und bei der Befreiung seines Landes mitzuhelfen. Doch dann müsste er seine Mutter alleinlassen, statt sie in dieser gefährlichen Zeit moralisch und materiell zu unterstützen. Er steht also vor der Frage: Soll er in einem Akt individueller Hingabe bei seiner Mutter bleiben, oder soll er sich dem Kampf anschließen und damit zum Nutzen der Allgemeinheit handeln?

Philosophen tun sich bis heute schwer, Antworten auf moralische Dilemmata dieser Art zu finden. Sartres Dilemma ähnelt einem bekannten Gedankenexperiment, dem Trolley-Problem: Eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht fünf Personen zu überrollen. Wenn man nichts unternimmt, werden diese fünf Menschen sterben. Verstellt man jedoch eine Weiche, die die Straßenbahn auf ein anderes Gleis umleitet, wird eine andere Person ums Leben kommen, die sich in diesem Moment dort aufhält. Was also tun? Soll man ganz bewusst den Tod eines Menschen in Kauf nehmen, um dafür das Leben von fünf anderen zu retten?[13] Das Dilemma von Sartres Schüler könnte man als eine Variante des «Trolley-Problems» betrachten, allerdings kompliziert durch die Tatsache, dass er nicht sicher weiß, ob er mit seinem Aufbruch nach England tatsächlich jemandem hilft bzw. ob er das Leben seiner Mutter, sollte er sie alleinlassen, wirklich in Gefahr bringt. Sartre ging es nicht um eine Lösung dieses moralischen Konflikts auf dem traditionellen philosophischen Weg. Er forderte seine Zuhörer vielmehr auf, ganz konkret darüber nachzudenken: Wie ist es, vor einer solchen Entscheidung zu stehen? Wie soll ein verstörter, unschlüssiger junger Mann mit dieser Situation umgehen? Wer kann ihm helfen und wie? Doch Sartre dreht die Frage um: Wer kann ihm nicht helfen?

Bevor sich der junge Mann an Sartre wandte, hatte er mit dem Gedanken gespielt, sich bei den etablierten moralischen Autoritäten einen Rat zu holen. Er erwog, einen Priester aufzusuchen, aber Priester waren oft Kollaborateure. Außerdem forderte die christliche Ethik nur ganz allgemein dazu auf, seinen Nächsten zu lieben und Gutes zu tun, ohne konkret zu sagen, wem der Beistand gelten sollte: der eigenen Mutter oder dem eigenen Land, Frankreich? Auch die Philosophen, mit denen er sich in der Schule beschäftigt hatte, die mutmaßlichen Quellen der Weisheit, hatten ihm in dieser konkreten Situation nichts zu sagen. Seine innere Stimme erteilte ihm widersprüchliche Ratschläge. (Ich muss bleiben; ich muss gehen; ich muss tapfer handeln; ich muss ein guter Sohn sein; ich möchte kämpfen, aber ich habe Angst zu sterben; ich werde ein besserer Mensch sein als mein Vater! Liebe ich denn mein Land nicht aufrichtig?) Nicht einmal auf sich selbst konnte er sich also verlassen. Als letzten Ausweg beschloss er, sich an seinen ehemaligen Lehrer Sartre zu wenden, der ihm zumindest keine abgedroschene Antwort erteilen würde.

Sartres Antwort lautet: Du bist frei, also wähle – und erfinde selbst das Gesetz deines Handelns! Es gibt keine Unterweisungen, keine Morallehre, die dir sagen könnten, was du zu tun hast. Keine der alten Autoritäten kann dir die Last der Freiheit abnehmen. So sorgfältig du moralische und praktische Überlegungen auch gegeneinander abwägst, letztlich musst du den Sprung wagen und «dein Engagement und deinen Entwurf in aller Aufrichtigkeit und bei klarstem Bewusstsein» wählen.

Sartre verrät uns nicht, ob der junge Mann seinen Rat als hilfreich empfand oder wofür er sich letztlich entschied. Wir wissen nicht, ob es ihn wirklich gab oder ob er ein Konstrukt aus verschiedenen Freunden oder sogar eine komplette Erfindung ist. Sartre wollte seinen Zuhörern sagen, dass sie so frei sind wie dieser junge Mann, auch wenn sie meist vor weniger dramatischen Entscheidungen stehen. Man mache sich etwas vor, wenn man behauptet, das eigene Handeln sei von moralischen Werten oder psychischen Gegebenheiten, von realen Erfahrungen und Ereignissen bestimmt. Diese Faktoren mögen eine Rolle spielen, aber sie bilden lediglich die «Situation», in der man handeln muss. Selbst in einer unerträglichen Lage – wenn man vor der Hinrichtung steht, in einem Gestapo-Gefängnis sitzt oder eine Klippe hinunterzustürzen droht – ist man frei zu entscheiden, wie man mit dieser Situation gedanklich und praktisch umgeht. Man trifft seine Entscheidungen immer von dem Punkt aus, an dem man gerade steht. Und indem man wählt, wählt man, wer man sein will.

Ein schwieriger Gedanke, der einen leicht aus der Fassung bringen kann. Sartre bestreitet nicht, dass die Notwendigkeit, ständig Entscheidungen treffen zu müssen, beängstigend ist. Umso mehr, als das, was man tut, wirklich belangvoll ist. Man solle, so Sartre, seine Entscheidungen so treffen, als gälten sie für die gesamte Menschheit und als trage man für deren Verhalten die alleinige Verantwortung. Wer dieser Verantwortung ausweicht, indem er sich vormacht, er sei das Opfer widriger Umstände oder schlechter Ratschläge, verfehlt die Anforderungen des menschlichen Lebens. Er wählt eine Scheinexistenz fernab jeglicher «Authentizität». Doch dieser beängstigende Anspruch birgt auch ein großes Versprechen. Sartres Existenzialismus verspricht, dass ein authentisches und freies Leben tatsächlich möglich ist, solange wir uns dieser Entscheidung stellen – das ist erschreckend und beglückend zugleich. In einem Interview brachte Sartre es auf den Punkt:

Es gibt keinen vorgezeichneten Weg, der den Menschen zu seiner Rettung führt; er muss sich seinen Weg unablässig neu erfinden. Aber er ist frei, ihn zu erfinden, er ist verantwortlich, ohne Entschuldigung, und seine ganze Hoffnung liegt allein in ihm.[14]

Ein Gedanke, der besonders nach Kriegsende 1945 Anklang fand, als die etablierten sozialen und politischen Institutionen fragwürdig geworden waren. In Frankreich und anderen Ländern hatten viele Menschen gute Gründe, die Vergangenheit mit ihren moralischen Kompromissen und ihren Schrecknissen hinter sich zu lassen und einen Neuanfang zu suchen. Doch für diese Sehnsucht nach Erneuerung gab es auch tiefere Gründe. Sartres Botschaft fiel in eine Zeit, als ein Großteil Europas in Trümmern lag, die Existenz der nationalsozialistischen Todeslager bekannt geworden und Hiroshima und Nagasaki durch die Atombombe in Schutt und Asche gelegt worden waren. Der Krieg hatte den Menschen gezeigt, dass sie imstande waren, in die Barbarei zurückzufallen – kein Wunder also, dass die Idee einer vorherbestimmten menschlichen Natur erschüttert war. Die politischen und religiösen Autoritäten, ja sogar die Philosophen hatten keine gültigen Antworten mehr zu bieten. Hier jedoch war ein Philosoph ganz neuer Art, der dieser Aufgabe gewachsen zu sein schien.

Sartres große Frage Mitte der vierziger Jahre lautete: Wenn wir davon ausgehen, dass wir frei sind, wie können wir unsere Freiheit in einer so herausfordernden Zeit konstruktiv ausüben? In seinem Essay Das Ende des Krieges, der unmittelbar nach Hiroshima entstand und im Oktober 1945 veröffentlicht wurde, im selben Monat wie sein Vortrag, forderte er seine Leser auf zu wählen, in was für einer Welt sie leben wollen, und sich dafür zu engagieren. Von nun an, schrieb er, müssten wir uns stets vor Augen halten, dass wir über die Mittel zu unserer Selbstvernichtung, ja vielleicht zur Auslöschung des gesamten Lebens auf unserem Planeten verfügen. Wir selbst seien die Herren unseres Schicksals. Wenn wir weiterleben wollen, so Sartre, müssen wir uns bewusst für das Weiterleben entscheiden.[15] Das war die Philosophie für eine menschliche Spezies, die sich selbst das Fürchten gelehrt hatte, nun aber vielleicht endlich bereit war, erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen.

Existenzialismus als Lebensform

Die Institutionen, deren Autorität Sartre in seinen Schriften und Vorträgen herausforderte, reagierten aggressiv. Die katholische Kirche setzte Sartres Gesamtwerk 1948 auf den Index der verbotenen Bücher: sein philosophisches Hauptwerk Das Sein und das Nichts ebenso wie seine Romane, Theaterstücke und Essays.[16] Sie fürchtete zu Recht, dass sein Beharren auf der subjektiven Freiheit den religiösen Glauben erschütterte. Simone de Beauvoirs feministische Schrift Das andere Geschlecht mit noch weitaus provokativerem Inhalt kam ebenfalls auf den Index. Aber nicht nur politisch konservative Kräfte lehnten den Existenzialismus ab, sondern auch viele Marxisten. Heute gilt Sartre als ein Apologet kommunistischer Regime, lange jedoch wurde er von der Kommunistischen Partei verunglimpft, denn: wenn die Menschen sich als freie Individuen verstehen, wie kann dann eine ordentlich organisierte Revolution stattfinden? Die Marxisten glaubten, die Menschheit sei dazu bestimmt, auf dem Weg über verschiedene Entwicklungsstufen ein sozialistisches Paradies zu erreichen. Dieses Konzept ließ wenig Spielraum für den Gedanken, dass der Mensch für sein Handeln persönlich verantwortlich ist. Ideologisch unterschiedliche Gruppen waren sich darin einig, dass der Existenzialismus – wie es in den Nouvelles littéraires hieß – «eine widerliche Mischung aus philosophischer Anmaßung, nebulösen Träumen, physiologischen Detailfragen, morbidem Geschmack und zaghafter Erotik ist … ein introspektiver Embryo, den man am liebsten zerquetschen würde».[17]

Solche Angriffe erhöhten die Attraktvität des Existenzialismus für die rebellische Jugend. Ab Mitte der vierziger Jahre war «Existenzialist» die Bezeichnung für jemanden, der freie Liebe praktizierte und bis spät nachts zu Jazzmusik tanzte. Wie die Schauspielerin und Nachtclub-Besucherin Anne-Marie Cazalis in ihren Memoiren schreibt: «Wenn man 1945, nach vierjähriger Besatzungszeit, zwanzig war, bedeutete Freiheit auch die Freiheit, erst um vier oder fünf Uhr früh schlafen zu gehen.»[18] Es bedeutete auch, dass man seine Eltern beschimpfen und die alte Ordnung in Frage stellen konnte, indem man sich über Rassen- und Klassenschranken hinwegsetzte. Als der Philosoph Gabriel Marcel Mitreisenden im Zug nach Paris erzählte, er komme gerade von einem Vortrag über Sartre, rief eine Frau entsetzt aus: «Monsieur, wie schrecklich, Existenzialismus! Der Sohn einer Freundin von mir ist ein Existenzialist; er lebt mit einer Negerin in einer Küche!»[19]

Die existenzialistische Subkultur der vierziger Jahre fand ihren Mittelpunkt in dem Viertel der Kirche Saint-Germain-des-Prés am linken Seine-Ufer. Sartre und Simone de Beauvoir wohnten hier jahrelang in billigen Hotels und saßen tagsüber in den Cafés, um zu schreiben, weil es dort wärmer war als in ihrem unbeheizten Hotelzimmer. Zu ihren Lieblingstreffpunkten gehörten das Café de Flore, das Café Les Deux Magots und die Bar Napoléon, die alle an der Kreuzung Boulevard Saint-Germain/Rue Bonaparte liegen. Der Besitzer des Café de Flore stellte ihnen sogar einen Raum im ersten Stock zur Verfügung, in den sie sich zum Arbeiten zurückziehen konnten, wenn neugierige Journalisten oder Gäste allzu aufdringlich wurden.[20] Trotzdem liebten sie, zumindest anfangs, den Trubel unten im Lokal. Sartre arbeitete gern in öffentlichen Räumen, wo es laut und hektisch zuging.[21] Er und Beauvoir hielten Hof mit Freunden, Kollegen, Künstlern, Schriftstellern, Studenten und Geliebten, die, von Zigaretten- und Pfeifendunst eingenebelt, alle gleichzeitig redeten.

Von den Cafés zog man dann weiter in die Kellerlokale. Im Lorientais spielte Claude Luters Band Blues, Jazz und Ragtime; der Star des Club Tabou hingegen war der Trompeter und Romanautor Boris Vian. Man tanzte zu den hektischen Rhythmen und pulsierenden Bebop-Klängen einer Jazzcombo oder diskutierte in einer schummrigen Ecke über Authentizität, während man der rauchigen Stimme von Anne-Marie Cazalis’ Freundin Juliette Gréco lauschte, die nach ihrer Ankunft in Paris 1946 eine berühmte Chansonniere wurde. Juliette Gréco, Anne-Marie Cazalis und Boris Vians Ehefrau Michelle Vian kontrollierten die Neuankömmlinge im Lorientais und im Tabou und verweigerten all jenen den Zutritt, die nicht in den Club zu passen schienen – auch wenn Michelle Vian zufolge jeder hereingelassen wurde, der «interessant aussah, das heißt, ein Buch unterm Arm hatte».[22] Zu den Stammgästen zählten viele, die diese Bücher geschrieben hatten, insbesondere Raymond Queneau und sein Freund Maurice Merleau-Ponty, die durch Cazalis und Gréco die Welt der Nachtclubs entdeckten.

Boris Vian und Juliette Gréco im Club Saint-Germain im Pariser Stadtteil Saint-Germain-des-Prés, 1949

Jean-Paul Sartre mit Boris Vian und Simone de Beauvoir im Pariser Café Le Procope, 1950

Juliette Gréco erfand den existenzialistischen Stil: langes, glattes Haar mit Stirnfransen, die «Frisur einer Ertrunkenen», wie der Journalist Pierre Drouin es nannte,[23] dazu dicke Pullis und Männerjacken mit hochgekrempelten Ärmeln. Gréco schrieb, ihre langen wilden Haare hätten sie in der Kriegszeit warm gehalten.[24] Dasselbe sagte Simone de Beauvoir über ihren Turban.[25] Existenzialisten trugen schlabbrige Hemden und Trenchcoats, einige pflegten einen frühen Punk-Stil. Einer lief mit einem «völlig zerrissenen und zerlumpten Hemd herum», schrieb Drouin. Bald jedoch setzte sich der typische Exi-Look durch: der schwarze Rollkragenpulli.[26]

Wie bei den Pariser Dadaisten und den Bohemiens früherer Generationen war in dieser subversiven Welt alles gut, was gefährlich und provokativ, und alles schlecht, was nett und bürgerlich war. Simone de Beauvoir erzählte eine Episode über den bettelarmen, alkoholabhängigen Maler Wols (Alfred Otto Wolfgang Schulze), den sie gut kannte. Er hing in der Szene herum und lebte von Almosen und Essensabfällen. Eines Tages saß er mit ihr auf der Terrasse einer Bar und trank ein Glas, als ein gut gekleideter Herr stehen blieb und ein paar Worte mit ihm wechselte. Als er gegangen war, erklärte Wols: «Ich bitte um Entschuldigung, dieses Individuum ist mein Bruder: ein Bankier!» Simone de Beauvoir amüsierte es, dass er im Ton eines Bankiers sprach, der zugeben muss, dass sein Bruder ein Clochard ist.[27]

Reporter, deren Metier pikante Geschichten aus existenzialistischen Kreisen waren, interessierten sich besonders für das Liebesleben von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Es war bekannt, dass die beiden eine offene Zweierbeziehung führten. Ihre Partnerschaft sollte immer Vorrang haben, ihnen jedoch die Freiheit für Liebesaffären lassen. Und diese Freiheit nutzten sie ausgiebig. Beauvoir hatte im Lauf ihres Lebens mehrere länger andauernde Affären, unter anderem mit dem amerikanischen Schriftsteller Nelson Algren und dem französischen Regisseur Claude Lanzmann, der 1985 den neunstündigen Dokumentarfilm Shoah über den Holocaust drehte. Im Falle von Beauvoir legte die Öffentlichkeit zwar strengere moralische Verhaltensmaßstäbe an, aber die Presse mokierte sich auch über den notorischen Frauenverführer Sartre. 1945 wurde im Samedi-Soir behauptet, er locke Frauen in sein Schlafzimmer, indem er sie an einem Camembert riechen lasse.[28] (Guter Käse war 1945 schwer zu bekommen.)

In Wirklichkeit hatte Sartre keinen Käse nötig, um Frauen zu ködern. Betrachtete man Fotos von ihm, mag das erstaunen, aber sein Erfolg beruhte weniger auf seinem Aussehen als auf seiner intellektuellen Kraft und seinem Selbstbewusstsein. Er konnte mitreißend philosophieren, aber auch sehr unterhaltsam sein. Mit seiner schönen Stimme sang er «Ol’ Man River» und andere Hits, er spielte Klavier und imitierte Donald Duck.[29] Raymond Aron schrieb über Sartre: «Seine Hässlichkeit verschwand tatsächlich, sobald er zu sprechen anhob, sobald seine Intelligenz die Warzen und Wülste in seinem Gesicht unscheinbar werden ließ.»[30] Und Sartres Bekannte Violette Leduc sagte, sie habe ihn nie als hässlich empfunden, denn seine intellektuelle Brillanz ließ sein Gesicht erstrahlen. «Er besaß die Ehrlichkeit eines ausbrechenden Vulkans» und die «Freigebigkeit eines frisch gepflügten Ackers».[31] Und als der Bildhauer und Maler Alberto Giacometti Sartre zeichnete, meinte er erstaunt: «Was für eine Dichte! Was für Kraftlinien!»[32] Sartres Gesichtsausdruck war fragend und philosophisch, es ließ den Blick des Betrachters von einem asymmetrischen Zug zum anderen wandern. Sartre konnte anstrengend sein, langweilig jedoch war er nicht, und die Schar seiner Bewunderer wurde immer größer. Für Sartre und Beauvoir war die offene Beziehung auch eine philosophische Grundentscheidung. Sie wollten ihre Theorie der Freiheit leben. Das bürgerliche Ehemodell mit seiner strengen Rollenverteilung, den heimlichen Seitensprüngen, der Anhäufung von Besitz und dem Wunsch nach Kindern erschien ihnen unattraktiv. Sie hatten keine Kinder, sie besaßen wenig und lebten nie zusammen, obwohl sie ihre Beziehung über alles stellten und fast täglich Seite an Seite arbeiteten.

Ihre Philosophie und ihr Leben waren nicht voneinander zu trennen. Politisches Engagement erschien ihnen unabdingbar, und sie nutzten ihre Zeit, ihre Kraft und ihren Ruhm, um die Anliegen anderer zu unterstützen. Jeder von ihnen hatte einen Kreis von Schützlingen, deren Karriere sie förderten und denen sie finanziell halfen. Ihre polemischen Artikel veröffentlichten sie in einer Zeitschrift, die sie 1945 zusammen mit Freunden gründeten: Les Temps modernes. 1973 wurde Sartre zum Mitbegründer der bedeutenden linken Tageszeitung Libération, die später auf eine moderatere Linie umschwenkte und fast bankrottgegangen wäre. Aber beide Blätter gibt es bis heute.

Das öffentliche Ansehen Sartres und Beauvoirs wuchs, und das Establishment versuchte, sie zu vereinnahmen, aber sie blieben ihrer Außenseiterrolle treu. Keiner von beiden machte eine akademische Karriere. Sie lebten von Lehraufträgen und von ihrer publizistischen Tätigkeit. Auch ihre Freunde waren Dramatiker, Verleger, Journalisten, Lektoren oder Essayisten, nur eine Handvoll arbeitete an der Universität. Sartre lehnte 1945 den Orden der Légion d’honneur für seine Aktivität im Widerstand und 1964 auch den Literaturnobelpreis mit der Begründung ab, ein Schriftsteller müsse unabhängig bleiben. Simone de Beauvoir wies den Orden der Ehrenlegion 1982 aus demselben Grund zurück.[33] 1949 schlug François Mauriac Sartre für die Académie française vor, was dieser selbstverständlich gleichfalls ablehnte.[34]

Sein Leben und seine Philosophie seien eins, schrieb Sartre an Beauvoir.[35] An diesem Grundprinzip hielt er unverbrüchlich fest. Die Verknüpfung von Leben und Philosophie bedingte auch sein Interesse am Leben anderer Menschen. Er veröffentlichte eine Reihe innovativer Lebensbeschreibungen, unter anderem von Baudelaire, Mallarmé, Genet und Flaubert, sowie Erinnerungen an seine eigene Kindheit.[36] Simone de Beauvoir wiederum sammelte eigene Erlebnisse und Geschichten aus ihrem Freundeskreis, die in vier dicke autobiographische Bände eingingen; hinzu kamen ein Buch mit Erinnerungen an ihre Mutter und ein weiteres über ihre letzten Jahre mit Sartre.

Sartres Selbsterfahrungen bis hin zu seinen Verschrobenheiten fanden Eingang selbst in seine tiefgründigsten philosophischen Abhandlungen: die beunruhigenden Flashbacks seines Meskalin-Trips ebenso wie peinliche Situationen mit Geliebten und Freunden oder seine sonderbaren Obsessionen – ob es nun Bäume, klebrige Flüssigkeiten, Tintenfische oder Krustentiere waren. All das fügte sich dem Prinzip, das Raymond Aron an jenem Tag im Bec de Gaz verkündet hatte: «Du kannst auch über diesen Cocktail sprechen, und das ist dann Philosophie!» Gegenstand der Philosophie kann alles sein, was man erlebt.

Kierkegaard und Nietzsche

Ein solches Ineinander von Leben und Denken steht in einer langen Tradition, auch wenn die Existenzialisten neue Akzente setzten. Die Stoiker und Epikureer der Antike hatten Philosophie als einen Weg zum guten Leben praktiziert und nicht nach Erkenntnis und Weisheit um ihrer selbst willen gestrebt. Sie hofften, das philosophische Nachdenken über die Wechselfälle des Lebens befähige sie zu Gelassenheit und zur besseren Bewältigung von Schmerz, Angst, Wut, Enttäuschung und Sorge. In der von ihnen begründeten Tradition ist die Philosophie weder eine rein intellektuelle Übung noch eine Sammlung von Ratschlägen zur Alltagsbewältigung, sondern eine Disziplin zur Ausbildung und Entfaltung eines menschlichen und verantwortungsbewussten Lebens.

Im Lauf der Jahrhunderte wurde die Philosophie dann zunehmend zu einem Beruf, der in Akademien und Universitäten ausgeübt wurde – von Gelehrten, die auf die hehre Nutzlosigkeit ihrer Disziplin manchmal sogar stolz waren. Doch die Tradition der Philosophie als Lebenskunst existierte weiter, auch wenn sie nur ein Schattendasein führte. Sie wurde von Querdenkern praktiziert, die es durch die Lücken des Systems manchmal sogar bis in die Universitäten schafften. Zwei solche Außenseiter des neunzehnten Jahrhunderts übten auf die Existenzialisten einen besonders großen Einfluss aus: Søren Kierkegaard und Friedrich Nietzsche. Keiner von beiden war ein akademischer Philosoph. Kierkegaard machte keine akademische Karriere, und Nietzsche war zwar Professor für klassische Philologie in Basel, musste seine Lehrtätigkeit jedoch aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Beide waren Individualisten, beide waren von einem tiefen Widerspruchsgeist erfüllt und wollten gängige Auffassungen erschüttern. Und mit beiden konnte man es offenkundig nicht länger als ein paar Stunden aushalten. Sie stehen zwar außerhalb des Hauptstrangs der hier erzählten Geschichte des modernen Existenzialismus, prägten aber als deren Vorläufer dessen weitere Entwicklung.

Søren Kierkegaard, 1813 in Kopenhagen geboren, setzte neue Maßstäbe, indem er mit «existenziell» ein Denken beschrieb, das sich mit den Problemen der menschlichen Existenz auseinandersetzte. Das Wort «existenziell» taucht in dem sperrigen Titel seines 1846 erschienenen Werkes Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken. Mimisch-pathetisch-dialektische Zusammenschrift, existenzielle Einsprache auf. Kierkegaard gab seinen Veröffentlichungen gern exzentrische Titel, und er hatte ein Gespür für Formulierungen, die aufhorchen ließen. Andere seiner Werke heißen Aus eines noch Lebenden Papieren, Entweder – Oder, Angst und Zittern, Der Begriff Angst oder Die Krankheit zum Tode.

Kierkegaard war geradezu prädestiniert, das Unbehagliche und Paradoxe der menschlichen Existenz zu fassen. Alles an ihm widersprach der Regel, sogar sein Gang, denn er litt an einer Wirbelsäulenverkrümmung, weswegen er von seinen Widersachern grausam verspottet wurde. Gepeinigt von religiösen Fragen und im Gefühl, anders zu sein als die Menschen seiner Umgebung, führte er zumeist ein einsames Leben. Gelegentlich jedoch nahm er in den Straßen Kopenhagens ein «Bad in der Menge». Dann verwickelte er Leute, die er kannte, in Gespräche und nahm sie auf lange philosophische Spaziergänge mit. Seine Begleiter hatten Mühe, mit ihm Schritt zu halten, denn er ging zügig, schimpfte dabei und gestikulierte mit seinem Stock. Sein Freund Hans Brøchner erinnerte sich, dass man bei Spaziergängen mit Kierkegaard «nie geradeaus gehen konnte; nach und nach wurde man … an die Häuser und Kellerhalse oder in den Rinnstein gedrängt».[37] Gelegentlich musste man versuchen, auf die andere Seite zu wechseln, um Platz zu gewinnen. Kierkegaard machte es sich zum Prinzip, andere aus der Bahn zu werfen. Er würde, schrieb er, gern jemanden auf ein Pferd setzen und es in wilden Galopp bringen; oder einen eiligen Mann auf ein lahmes Pferd setzen; oder einem Fuhrmann, «falls er überhaupt in Leidenschaft kommen könnte, einen Pegasus und einen Schinder zusammen vor einen Wagen spannen» und sagen: Fahr los! «Dann, denke ich, würde es glücken», und er würde begreifen, was er, Kierkegaard, mit der «Leidenschaft» der Existenz meine.[38] Kierkegaard zettelte gern Streit an, brach persönliche Beziehungen ab und problematisierte schlichtweg alles. «Abstraktion», schrieb er, sei «interesselos, aber … der Existierende ist unendlich interessiert am Existieren.»[39]

Dieselbe streitbare Grundeinstellung legte Kierkegaard auch gegenüber den Großen der Philosophiegeschichte an den Tag. So widersprach er René Descartes, der mit seinem Satz «Cogito, ergo sum» – Ich denke, also bin ich – die moderne Philosophie begründet hatte.[40] Kierkegaard zufolge dachte Descartes verkehrt herum. Die menschliche Existenz komme zuerst. Sie sei der Ausgangspunkt für alles, was wir tun, und nicht das Ergebnis einer logischen Deduktion. Unsere Existenz ist aktiv: Wir leben sie und wählen sie, und damit geht sie jeder Aussage, die wir über sie machen können, voraus. Außerdem gehört meine Existenz mir und nur mir allein: Sie ist persönlich. Descartes’ «Ich» ist eine allgemeine Bestimmung und kann sich auf jedermann beziehen. Kierkegaards «Ich» dagegen ist das «Ich» eines streitlustigen, angstgepeinigten Außenseiters.

Kierkegaard legte sich auch mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel an, dem zufolge die Welt in einer Aufeinanderfolge von «Bewusstseinsformen» dialektisch immer weiter fortschreitet, bis sie im «absoluten Geist» zu sich selbst kommt. Hegels Phänomenologie des Geistes kulminiert in einem Zustand so großartig wie die endzeitliche Vision der Johannes-Apokalypse. Doch statt eines Weltgerichts, in dem die Menschheit zwischen Himmel und Hölle aufgeteilt wird, steht bei Hegel am Ende der Weltgeist, in dem alles aufgeht. Kierkegaard widersprach mit einer für ihn typischen Frage: Was ist, wenn ich beschließe, nicht Teil dieses «absoluten Geistes» sein zu wollen? Wenn ich mich weigere, in ihm aufzugehen, sondern einfach nur ich selbst bleiben möchte?

Sartre las Kierkegaard und war fasziniert von seinem Widerspruchsgeist und seiner Infragestellung der großen philosophischen Systeme. Von Kierkegaard übernahm er die Interpretation der Existenz als spezifische Seinsweise des Menschen, der sich dadurch erschafft, dass er unablässig Entweder-oder-Entscheidungen trifft. Sartre stimmte Kierkegaard zu, dass dieses unablässige Sich-entscheiden-Müssen ein Gefühl der Angst erzeugt ähnlich dem Schwindel beim Blick über eine Klippe: Es ist weniger die Angst zu fallen als vielmehr die Angst, sich selbst hinunterzustürzen. Es dreht sich einem der Kopf. Man möchte festen Halt gewinnen, aber gegen die Gefahren, welche die Freiheit mit sich bringt, kann man sich nicht so leicht absichern. «Die Angst ist der Schwindel der Freiheit», heißt es bei Kierkegaard.[41] Wir leben unser ganzes Leben lang am Rand einer Klippe – dies war Kierkegaards, aber auch Sartres Überzeugung.

Andere Aspekte von Kierkegaards Denken konnte Sartre dagegen nicht akzeptieren. Für Kierkegaard war die Antwort auf die Angst der Sprung in den Glauben, in die Arme Gottes, auch wenn man nicht sicher sein konnte, dass dieser Gott existierte. Es war ein Sprung in das «Absurde» – in das, was die Vernunft weder beweisen noch rechtfertigen kann. Sartre dagegen hatte schon früh im Leben seinen Glauben verloren, offenbar bereits, als er zwölf Jahre alt war und an einer Bushaltestelle stand. Plötzlich habe er gewusst, dass Gott nicht existiert.[42] Sein Glaube kehrte nie wieder zurück, und Sartre blieb für den Rest seines Lebens ein überzeugter Atheist. Dasselbe gilt für Simone de Beauvoir, die ihre religiöse Erziehung über Bord warf. Andere Denker folgten Kierkegaards theologischem Existenzialismus auf unterschiedliche Weise, Sartre und Beauvoir fühlten sich davon abgestoßen.

Mehr nach ihrem Geschmack war die Philosophie eines anderen großen Vorläufers des Existenzialismus, Friedrich Nietzsche. Geboren 1844 in Röcken in der preußischen Provinz Sachsen, startete Nietzsche seine brillante Karriere als klassischer Philologe, begann aber schon bald, eigenwillige philosophische Abhandlungen und Aphorismen zu schreiben. Darin wandte er sich gegen die christlichen Dogmen und die traditionelle Philosophie. Beide verschleierten seiner Ansicht nach die harsche Wirklichkeit des Lebens. Gebraucht würden keine hehre Moral und keine theologischen Idealvorstellungen, sondern eine kritische Kulturgeschichte oder «Genealogie», welche die Gründe aufdeckt, warum wir Menschen so sind, wie wir sind, und wie wir wurden, wer wir sind. Nietzsche zufolge lässt sich die gesamte Philosophie sogar als eine Form der Psychologie oder Geschichte interpretieren. Jede große Philosophie sei ein «Selbstbekenntnis ihres Urhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter mémoires» und keineswegs eine unpersönliche Wissenssuche.[43] Die Erforschung unserer moralischen Genealogie helfe uns zwar nicht, uns selbst zu entkommen oder uns zu transzendieren, trage aber dazu bei, unsere Illusionen klarer zu sehen und eine vitalere, selbstbewusstere Existenz zu führen.

In diesem Entwurf gibt es keinen Gott. Die Menschen, die Gott erfunden haben, haben ihn auch getötet, so Nietzsche. Es komme jetzt allein auf uns an. Der Mensch solle nicht den Sprung in den Glauben vollziehen, sondern sein Leben jeden Augenblick bejahen, so wie es ist, ohne etwas anderes zu ersehnen, ohne Ressentiments gegen andere oder sein Schicksal.

Nietzsche war es nicht gegeben, seine Ideen biographisch zu beglaubigen, nicht weil es ihm an Mut fehlte, sondern weil ihn sein Körper im Stich ließ. Nach seinem fünfundvierzigsten Lebensjahr erkrankte er – womöglich an Syphilis oder einem Gehirntumor – und musste seine Basler Professur aufgeben. Nach einem Zusammenbruch im Januar 1889 in Turin, als er, so die Geschichte, ein von einem Kutscher misshandeltes Droschkenpferd weinend umarmte, fiel er in geistige Umnachtung und wurde zum Pflegefall. Er kam in eine psychiatrische Klinik und starb 1900 im Alter von fünfundfünfzig Jahren in Weimar, ohne zu ahnen, was für eine Wirkung seine Sicht der menschlichen Existenz eines Tages auf die Denker des Existenzialismus haben würde. Es hätte ihn wahrscheinlich nicht überrascht: Zu Lebzeiten unverstanden, war er stets überzeugt, dass seine Zeit noch kommen werde.

Nietzsche und Kierkegaard waren die Vorboten des modernen Existenzialismus, die Bahnbrecher eines Gefühls der Rebellion und der Unzufriedenheit. Sie definierten die menschliche Existenz als Vollzug von Entscheidungen, als Handeln und Selbstbehauptung und stellten die Angst und die Herausforderungen des Lebens in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen. Philosophie war für sie nicht nur ein Beruf. Sie war das Leben selbst – das Leben eines Individuums.

Befreiung von jeder Unterdrückung

Die modernen Existenzialisten nahmen diese Einflüsse auf und inspirierten mit ihrer Botschaft des Individualismus und des Nonkonformismus ihrerseits die nachfolgenden Generationen. In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts lieferte der Existenzialismus vielen die Begründung dafür, die Konventionen abzulehnen und ihr Leben zu ändern.

Das bahnbrechende Werk des Existenzialismus ist Simone de Beauvoirs feministische Studie Das andere Geschlecht, die 1949 erschien. Darin erkundete sie die weibliche Existenz, die weiblichen Lebensentscheidungen und die Geschichte der patriarchalischen Gesellschaft und ermunterte die Frauen, selbstbewusster zu sein, alte Denkweisen und Gepflogenheiten in Frage zu stellen und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Viele, die das Buch lasen, waren sich gar nicht bewusst, dass sie ein existenzialistisches Werk in der Hand hielten. Doch wenn die Frauen nach der Lektüre ihr Leben änderten, dann ganz im Sinne des Existenzialismus: Sie strebten nach Freiheit, Individualität und «Authentizität».

Das andere Geschlecht erregte bei seinem Erscheinen nicht zuletzt deshalb Anstoß, weil ein Kapitel von der lesbischen Liebe handelte, obwohl nur wenige wussten, dass Beauvoir selbst sexuelle Beziehungen mit beiden Geschlechtern pflegte. Auch Sartre setzte sich für die Rechte von Homosexuellen ein, betonte aber stets, Sexualität sei eine freie Entscheidung. Dies brachte ihn in Konflikt mit vielen Schwulen, die überzeugt waren, Homosexualität sei angeboren.

Denjenigen, die wegen ihrer Rasse oder sozialen Klasse unterdrückt wurden und gegen den Kolonialismus kämpften, eröffnete der Existenzialismus eine neue Perspektive, und zwar im buchstäblichen Sinn. Schließlich hatte Sartre erklärt, jede Situation müsse danach beurteilt werden, wie sie den Unterdrückten und Leidenden selbst erscheine. Als der Bürgerrechtler Martin Luther King seine Strategie des gewaltlosen Widerstands entwickelte, las er Sartre, Heidegger und den deutschamerikanischen existenzialistischen Theologen Paul Tillich.[44]

Man kann nicht sagen, dass der Existenzialismus für den gesamten sozialen Wandel in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts verantwortlich war. Doch seine Maximen von Freiheit und Authentizität gaben den Protestbewegungen der sechziger Jahre starke Impulse. Dies belegen die Slogans an den Häuserwänden 1968 in Paris und anderswo:[45]

Es ist verboten zu verbieten.

Weder Gott noch Herr!

Ein Mensch ist nicht «intelligent». Er ist entweder frei oder nicht.

Sei realistisch: Verlange das Unmögliche!

Die Phantasie an die Macht!

Wie Sartre sagte, verlangten die Studenten und Arbeiter, die 1968 auf die Barrikaden stiegen, «nichts, zumindest nichts Bestimmtes, was das System ihnen hätte geben können. Das heißt, sie verlangten alles: die Freiheit.»[46]

1968 waren die Nachteulen der späten vierziger Jahre mit ihren zerrissenen Klamotten und kajalumrandeten Augen in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sie hatten eine Wohnung und einen Job. Sartre und Beauvoir nicht. Sie marschierten bei den Demonstrationen ganz vorne mit und sprachen vor Fabrikarbeitern und studentischen Streikposten. Am 20. Mai 1968 hielt Sartre eine Rede vor 7000 Studenten, die den großen Hörsaal der Sorbonne besetzt hatten. Unter all den Intellektuellen, die mit den Studenten diskutieren und das Wort ergreifen wollten, hatte man Sartre als Redner ausgewählt. Man drückte ihm ein Mikrofon in die Hand. Obwohl er so klein war, dass er in der Menge unterging, ließ er keinen Zweifel daran, dass er der Aufgabe gewachsen war. Zuerst sprach er zu den im Innenhof versammelten Massen vom Fenster aus wie der Papst, der sich von der Loggia des Vatikans an die Gläubigen auf dem Petersplatz wendet; anschließend führte man ihn in den überfüllten Hörsaal. «Einige Studenten hatten es sich auf den Armen Descartes’, andere auf den Schultern Richelieus bequem gemacht», schilderte Beauvoir die Szene. Auf den Pfeilern in den Korridoren waren Lautsprecher montiert, um die Rede nach draußen zu übertragen. Fernsehkameras tauchten auf, aber die Studenten wollten keine Kameras. Trotz des Mikrofons musste Sartre zunächst schreien, um sich verständlich zu machen, doch allmählich trat Stille ein, und die Studenten lauschten den Worten des großen alten Existenzialisten. Anschließend stellten sie ihm Fragen zum Sozialismus und zu den postkolonialistischen Befreiungsbewegungen. Beauvoir war besorgt, ob er aus dem Gewühl je wieder herauskommen würde. Als er dann auftauchte, waren seine eifersüchtig wartenden Schriftstellerkollegen verärgert, dass Sartre der alleinige Star des Abends war.[47]

Sartre stand damals kurz vor seinem dreiundsechzigsten Geburtstag. Seine Zuhörer hätten seine Enkel sein können. Kaum einer von ihnen erinnerte sich noch an das Ende des Krieges, geschweige denn an die frühen dreißiger Jahre, als Sartre angefangen hatte, über Freiheit und Existenz nachzudenken. Sie betrachteten ihn als nationales Kulturerbe und weniger als einen der ihren. Und doch verdankten sie ihm sehr viel mehr als nur den politischen Aktivismus. Er stellte ein Bindeglied zwischen ihnen und seiner eigenen Generation unzufriedener Studenten Ende der zwanziger Jahre dar, aber auch zu einer ganzen Ahnengalerie philosophischer Rebellen, allen voran Nietzsche und Kierkegaard.

Sartre bildete die Brücke zu all diesen Traditionen, die er geplündert, modernisiert, sich anverwandelt und neu erfunden hatte. Dennoch beharrte er darauf, dass es nicht um die Vergangenheit gehe, sondern um die Zukunft. Man dürfe nicht stehen bleiben, sondern müsse beginnen, das Notwendige zu schaffen: indem man handelnd in die Welt eingreift und sie verändert. Sein Engagement für die Zukunft blieb auch dann noch unerschütterlich, als er bereits auf die siebzig zuging, seine Sehkraft und sein Gehör immer schwächer wurden und eine mentale Erschöpfung eintrat, bevor er schließlich der Last der Jahre erlag.

Sartres letzter Auftritt

Zwölf Jahre nach der Besetzung der Sorbonne durch die Studenten versammelte sich eine ungleich größere Menschenmenge zu Sartres letztem großen Auftritt: seinem Begräbnis am 19. April 1980. Es wurde nicht als Staatsakt inszeniert. Noch am Ende seines Lebens respektierte man, dass er den Pomp der etablierten Institutionen immer abgelehnt hatte. Aber es war ein bedeutsames öffentliches Ereignis.

Ausschnitte der Fernsehübertragung sind heute noch online verfügbar.[48] Man sieht, wie sich die Krankenhaustore öffnen und sich ein kleiner schwarzer, mit Blumenbuketts überhäufter Wagen langsam durch die Menge schiebt. Helfer bahnen dem Fahrzeug den Weg. Es folgt der Leichenwagen mit dem Sarg und unmittelbar dahinter Simone de Beauvoir mit anderen Trauergästen. Die Kamera richtet sich auf eine einzelne Rose, die jemand in den Türgriff des Leichenwagens gesteckt hat, dann auf einen Zipfel des schwarzen Tuchs, das über den Sarg gebreitet ist, darauf der Buchstabe «S». Der Kommentator spricht von 50.000 Teilnehmern. 30.000 von ihnen säumen den drei Kilometer langen Weg bis zum Friedhof Paris-Montparnasse, weitere 20.000 warten direkt am Friedhof. Wie 1968 die Studenten klettern die Leute auch jetzt auf den Schoß oder Kopf von Statuen, und es kommt zu kleineren Zwischenfällen. Ein Mann stürzt in das ausgehobene Grab und muss herausgezogen werden.

Die Fahrzeuge kommen vor dem Friedhof zum Stehen. Die Träger holen den Sarg aus dem Leichenwagen und bringen ihn zum Grab. Sie haben Mühe, Haltung und Würde zu bewahren. Einer von ihnen nimmt seinen Hut ab, merkt dann, dass keiner seinem Beispiel folgt, und setzt ihn wieder auf: ein irritierender Moment. Die Träger senken den Sarg in die Grube und treten vom Grab zurück. Jemand stellt Simone de Beauvoir einen Stuhl hin. Sie wirkt verwirrt und erschöpft, ein Kopftuch verhüllt ihr Haar. Sie steht unter Beruhigungsmitteln. Sie wirft eine einzelne Blume ins Grab, viele weitere folgen.

Der Film zeigt jedoch nur die erste Trauerfeier. In einer zweiten, stilleren eine Woche später wurde der Sarg geöffnet und der kleinere Sarg darin herausgenommen und zur Einäscherung gefahren, später dann die Urne an ihren endgültigen Bestimmungsort gebracht: auf demselben Friedhof, aber an einer für große Menschenmassen unzugänglichen Stelle. Die erste Beisetzung fand für Sartre als öffentliche Person statt; an der zweiten nahmen nur diejenigen teil, die ihm nahestanden. Das Grab, in dem sich auch die Urne mit Simone de Beauvoirs Asche befindet – sie starb sechs Jahre später –, gibt es bis heute. Es ist gepflegt und manchmal mit Blumen geschmückt.

Mit diesen Zeremonien ging nicht nur eine Ära zu Ende, sondern auch die persönliche Geschichte Jean-Paul Sartres und Simone de Beauvoirs, die mit dem Leben so vieler anderer verwoben war. Der Filmclip zeigt alte und junge, schwarze und weiße, männliche und weibliche Gesichter, Studenten und Schriftsteller, Menschen, die sich noch an Sartres Aktivitäten in der Résistance erinnerten, Gewerkschaftsmitglieder, deren Streiks er unterstützt hatte, und Unabhängigkeitsaktivisten aus Indochina, Algerien und anderen Ländern, die ihm die letzte Ehre erwiesen. Einige betrachteten den Trauerzug als einen Protestmarsch. Claude Lanzmann nannte ihn später die letzte große Achtundsechziger-Demonstration.[49] Viele waren aus Neugier gekommen, weil sie spürten, dass hier ein historisches Ereignis stattfand. Andere, weil Sartre für sie in irgendeiner Weise wichtig gewesen war oder weil das Ende eines so großen Lebens diese Geste der Teilnahme zu erfordern schien.

Wieder über Freiheit sprechen

Ich habe mir dieses kurze Filmdokument immer wieder angeschaut. Ich habe in die verschwommenen Gesichter geblickt und mich gefragt, was der Existenzialismus und Jean-Paul Sartre für sie wohl bedeutet haben mochte. Ich weiß nur, was er für mich bedeutet hat. Sartres Bücher haben auch mein Leben verändert, wenngleich auf sehr indirekte und subtile Weise. Ich habe die Nachricht von Sartres Tod und Begräbnis im Jahr 1980 gar nicht mitbekommen, obwohl ich damals, mit siebzehn, schon ein existenzialistischer Teenager war.

Meine Faszination von Sartre begann ein Jahr zuvor, nachdem ich mir, sechzehnjährig, aus einer Laune heraus seinen 1938 erschienenen Roman Der Ekel gekauft hatte, hauptsächlich wegen Salvador Dalís Gemälde eines giftgrünen Felsens mit einer darüber hängenden geschmolzenen Uhr auf dem Schutzumschlag des Penguin-Taschenbuchs. Auch der Klappentext, in dem es hieß, Der Ekel sei ein «Roman über die Entfremdung des Menschen und das Rätsel des Seins», hatte mich neugierig gemacht. Ich wusste nicht genau, was «Entfremdung» bedeutete, obwohl ich selbst damals ein gutes Beispiel dafür war. Doch ich hatte keinen Zweifel, dass das Buch für mich das Richtige war. Und so war es auch. Ich verbündete mich sofort mit dem Protagonisten und Außenseiter Antoine Roquentin, der tieftraurig die kleine Stadt Bouville durchstreift, die Le Havre nachgebildet ist, wo Sartre als Lehrer arbeitete. Roquentin besucht Cafés und hört Bluesplatten statt, wie geplant, eine Biographie zu schreiben. Er spaziert am Meeresufer entlang und wirft Kieselsteinchen in das graue trübe Wasser. In einem Park starrt er auf die knorrige Wurzel eines Kastanienbaums, die ihm vorkommt wie gegerbtes Leder und ihn mit der dunklen Kraft ihres nackten Seins überwältigt.[50]

Existenzialistischer Teenager: Sarah Bakewell als Sechzehnjährige, fasziniert von Sartres «Ekel»

Das alles gefiel mir, und ich war fasziniert, als ich hörte, dass Sartre mit dieser Geschichte eine Philosophie namens «Existenzialismus» vermitteln wollte. Aber was hatte es mit diesem «Sein» auf sich? Das Sein der Wurzel eines Kastanienbaums hatte mich nie überwältigt. Auch war mir nie aufgefallen, dass Dinge überhaupt ein Sein hatten. Ich suchte den Park meiner Heimatstadt Reading auf und betrachtete einen der Bäume, bis er vor meinen Augen verschwamm. Es funktionierte nicht. Ich glaubte eine Bewegung zu erkennen, aber es war nur der Wind in den Zweigen. Doch dieses intensive Betrachten entzündete irgendetwas in mir. Von da an vernachlässigte ich die Schule, um zu existieren. Unter Sartres Einfluss wurde ich zu einer leidenschaftlichen Schulschwänzerin. Ich nahm einen Nebenjob in einem Laden an, wo ich Reggae-Platten und Haschischpfeifen verkaufte. Es war eine interessantere Ausbildung als jeder Schulunterricht.

Sartre hatte mich gelehrt auszusteigen – eine oft verkannte und manchmal sinnvolle Reaktion auf die Welt. Und er hatte in mir den Wunsch geweckt, Philosophie zu studieren. Also paukte ich im letzten Moment den Prüfungsstoff und schaffte den Schulabschluss gerade noch. Ich studierte an der Universität Essex und las weitere Bücher von Sartre und anderen Philosophen. Nach meinem Diplom geriet ich in den Bann Heideggers und begann eine Doktorarbeit über ihn, stieg dann aber aus.

Das Studium hatte mich verändert. Ich führte ein Leben wie die Existenzialisten in ihren Cafés: Ich las, schrieb und trank, verliebte und entliebte mich, schloss Freundschaften, führte philosophische Diskussionen und dachte, das ganze Leben wäre ein einziges großes Existenzialistencafé.

Doch der Existenzialismus kam langsam aus der Mode. In den achtziger Jahren trat eine Generation von Strukturalisten auf den Plan, gefolgt von Poststrukturalisten, Dekonstruktivisten und Postmodernisten. Sie alle schienen die Philosophie als ein Spiel zu betrachten. Sie jonglierten mit Zeichen, Symbolen und Bedeutungen, lösten aus den Texten ihrer Kollegen einzelne Wörter heraus, bis das ganze Gedankengebäude wie ein Kartenhaus zusammenbrach, und suchten in den älteren Texten nach noch ausgeklügelteren und abseitigeren Bedeutungsnuancen.

Auch wenn alle diese philosophischen Strömungen einander widersprachen, hatten sie doch eines gemeinsam: Sie betrachteten den Existenzialismus und die Phänomenologie als den Inbegriff dessen, was sie nicht waren. Das Schwindelgefühl der Freiheit und die Angst der Existenz waren etwas Peinliches für sie. Das Biographische war nicht mehr gefragt, weil das Leben, die eigene Lebenserfahrung nicht mehr gefragt war. Der strukturalistische Philosoph Claude Lévi-Strauss schrieb, eine Philosophie, die auf persönlicher Erfahrung basiere, sei eine «Metaphysik für junge Mädchen».[51] Das letzte Ziel der Humanwissenschaften müsse es sein, «den Menschen aufzulösen».[52] Und das Ziel der Philosophie schien dasselbe zu sein. So anregend diese Denker auch waren, sie machten die Philosophie erneut zu etwas Abstraktem, zu etwas Leidenschaftslosem ohne praktische Implikationen.

Meine alten Favoriten standen zwar nach wie vor in meinem Bücherregal, doch es ähnelte dem Gewürzbord in einer Kreativküche: Das Sein und das Nichts, Sein und Zeit, Zur Sache des Denkens, Totalität und Unendlichkeit. Sie sammelten Staub an – bis ich vor ein paar Jahren auf der Suche nach einem Aufsatz über Michel de Montaigne eine Textsammlung von Maurice Merleau-Ponty herauszog.

Merleau-Ponty, mit Sartre und Simone de Beauvoir befreundet, bevor sie sich zerstritten, war ein Phänomenologe, der sich auf das Thema Leiblichkeit und Wahrnehmung spezialisiert hatte. Außerdem war er ein brillanter Essayist. Ich las die Essays dieses Bandes und anschließend Merleau-Pontys Hauptwerk, die Phänomenologie der Wahrnehmung. Erneut staunte ich, wie abenteuerlich und reich sein Denken war. Kein Wunder, dass mir das schon früher gefallen hatte! Nach Merleau-Ponty las ich erneut Simone de Beauvoir, deren Autobiographie ich in jenem langen Sommer entdeckt hatte, als ich, noch Studentin, an einem grauen, trostlosen englischen Strand Eis verkaufte. Ich las Albert Camus, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre und schließlich Martin Heideggers monumentales Sein und Zeit.