34,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 34,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 34,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlag Neuer Merkur

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

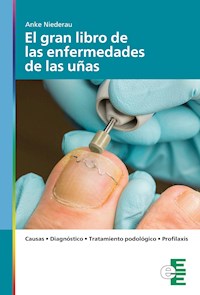

Das Nachschlagewerk für Podolog:innen schlechthin – bereits in der fünften überarbeiteten und ergänzten Auflage! In ihrem "Großen Buch der Nagelerkrankungen" stellt Anke Niederau zahlreiche Fälle und Anwendungsmethoden ausführlich vor: von der Ursache über die podologische Diagnostik und Therapie bis hin zur Prophylaxe. Aufwendige Bildserien dokumentieren die einzelnen Arbeitsschritte klar und übersichtlich. Für diese fünfte Auflage wurden die Kapitel zu Kindernägel-Erkrankungen und zu Tamponaden erweitert. Zudem wurden zahlreiche neue Abbildungen aus dem Fundus der Autorin, etwa von Haut- und Nagelveränderungen nach Corona-Infektion, sowie etliche zusätzliche Spangen und ihre Anwendungen hinzugefügt. Dieses Lehrbuch bietet allen Podolog:innen das nötige Rüstzeug für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ärzt:innen, Physiotherapeut:innen, Pflegepersonal u.v.m. In diesem interdisziplinären Behandlungsnetz nehmen sie eine unverzichtbare Rolle ein, denn durch ihre podologische Mitwirkung kann die Behandlungsdauer verkürzt und ein schnellerer Therapieerfolg erzielt werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 295

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

© 2016 Verlag Neuer Merkur GmbHVerlagsort: Postfach 12 53, D-82141 Planegg

Alle Urheberrechte vorbehalten. Vervielfältigungen bedürfen der besonderen Genehmigung.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden von der Autorin nach bestem Wissen erstellt und von ihr und dem Verlag mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Gleichwohl sind inhaltliche Fehler nicht vollständig auszuschließen. Daher erfolgen alle Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages oder der Autorin. Sie garantieren oder haften nicht für etwaige inhaltliche Unrichtigkeiten (Produkthaftungsausschluss). Im Text sind Warennamen, die patent- oder urheberrechtlich geschützt sind, nicht unbedingt als solche gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines besonderen Hinweises oder des Zeichens ® darf nicht geschlossen werden, es bestehe kein Warenschutz. Für Text- und Bildmaterial, das der Autorin von den Firmen nach Rücksprache zur Verwendung in diesem Werk zur Verfügung gestellt wurde, dankt die Autorin.

Der einfacherer Lesbarkeit wegen verwendet dieses Lehrbuch das generische Maskulinum und damit die verallgemeinernde, grammatikalisch männliche Bezeichnung. Diese ist als geschlechtsneutral zu verstehen, es sind alle Menschen – unabhängig von Geschlecht und Gender – angesprochen.

Anke NiederauDas große Buch der NagelerkrankungeneISBN 978-3-95409-820-05. überarbeitete und erweiterte Auflage 2022

Layout/Umschlaggestaltung: Martina StolzmannTitelbilder: © Anke NiederauLektorat: Ulrich Bartel, Dr. Martina Kliem

Druck: Neografia, a. s., Martin-Priekopa, Slowakei

Das Buch ist ein Nachschlagewerk für die bereits in der Praxis tätigen Kollegen und für diejenigen, die sich mit dem Beruf auseinandersetzen. Ich hoffe, mit diesem Buch einen Beitrag zum besseren Verstehen der Nagelerkrankungen leisten zu können, sowie die therapeutischen Möglichkeiten für uns Podologen und Fußpfleger aufzuzeigen. Es werden nicht alle Nagelerkrankungen sowie deren Therapie erfasst. Ich lade Sie ein, sich mit mir in Verbindung zu setzen, um sich über Therapiemöglichkeiten, Erfahrungen, Anregungen und das notwendige Fundament zu den Behandlungsverfahren auszutauschen.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Gruppen wie Ärzten, Heilpraktikern, Orthopädie- schuhtechnikern, Physiotherapeuten und Pflegepersonal ergibt neue Entwicklungsmöglichkeiten und berufliche Chancen.

Somit nehmen wir im interdisziplinären Behandlungsnetzwerk eine unverzichtbare Position ein. Insbesondere kann dadurch die Behandlungsdauer verkürzt und für schnellere Therapieerfolge gesorgt werden.

Die vorliegende Arbeit ist nicht das Werk von mir allein. Mein Dank gilt hier besonders Karl Ziebolz, der meine Ausbildung zur medizinischen Fußpflegerin wesentlich geprägt hat.

Mein besonderer Dank gilt meinem Mann Bruno und meinen Kindern, die durch produktive Kritik zum Gelingen dieses Werkes beigetragen haben.

Um das Fachbuch schreiben zu können, waren der Rat und die Anregungen von Berufskollegen sehr wertvoll. Hier gilt mein Dank besonders allen Kolleginnen und Kollegen national und international, die Bilder zur Verfügung gestellt und viele Impulse gegeben haben. Dr. Adalbert Strasser, Chirurg und Wundheilungsspezialist (www.wundmed.com) in Wien, danke ich für zahlreiche Informationen und Abbildungen für das neue Kapitel „Diabetisch-neuropathische Onychopathie (DNO)“.

Die Firmen Ocean Pharma, Bernd Stolz, Remmele’s Propolis, Hellmut Ruck, Eduard Gerlach, 3TO, Greppmayr, VHO, Erkodent, Brigitte Rathenow und Süda haben mir freundlicherweise einige in diesem Buch veröffentlichte Fotografien und Texte aus ihrem Archiv zur Verfügung gestellt. Regine Richard und Susanne Bender waren mir bei den Zeichnungen eine große Hilfe.

Anke Niederau

Vorwort

Einleitung

Der Aufbau des Nagels

Nagelerkrankungen

3.1 Diabetisch-neuropathische Onychopathie (DNO)

3.2 Unguis incarnatus

3.3 Paronychie/Panaritium (Nagelumlauf)

3.4 Unguis convolutus (Zangennagel, Rollnagel)

3.5 Onychomykose

3.6 Chloronychie

3.7 Yellow-Nail-Syndrom

3.8 Psoriasisnägel

3.9 Koilonychie

3.10 Leukonychie

3.11 Terry-Nagel

3.12 Mees-Streifen

3.13 Muehrcke-Bänder

3.14 Onychauxis

3.15 Onychogryposis

3.16 Pachyonychie

3.17 Onychodystrophie

3.18 Unguis inflexus

3.19 Unguis retroflexus

3.20 Onychorrhexis/Onychoklasie

3.21 Onychoschisis

3.22 Onychoatrophie

3.23 Onychomadese (Nagelverlust)

3.24 Onycholyse

3.25 Onychophosis

3.26 Beau-Reil-Querfurchen

3.27 Subunguales Hämatom

3.28 Onychia

3.29 Subunguales Granulationsgewebe/Ulcera

3.30 Subunguale Exostosen

3.31 Subungualer Clavus

3.32 Subunguale Hyperkeratose

3.33 Trachyonychie

3.34 Pterygium

3.35 Brachyonychie

3.36 Sklerodermie

3.37 Tumoren im Nagelbereich

3.38 Skleronychie

3.39 Dyschromie

3.40 Halb-und-Halb-Nagel

3.41 Papageienschnabelnagel

3.42 Alopecia areata/Alopecia totalis

3.43 Der Kindernagel

3.44 Nagelveränderungen nach durchlebter Coronainfektion

Verbände

Orthonyxie

5.1 Geschichte der Orthonyxie

5.2 Tipps für alle Spangen – Kontraindikationen!

5.3 Fraser-Spange mit Omegaschlaufe

5.4 NASPAN-Platinium

5.5 Die physikalischen Kräfte aller dreiteiligen Spangen

5.6 3TO-Spange

5.7 Ortogrip-Spange

5.8 SSO4U-Spange

5.9 VHO-Osthold-Spange

5.10 ORa-Spange

5.11 Nora-Nagelkorrekturspange

5.12 3TO PLUS+ Spange

5.13 COMBIped-Spange

5.14 Nickel-Titanium-Spange NiTi Uno

5.15 Goldstadt professional Voll- und Halbspange

5.16 Goldstadt professional Classic

5.17 Goldstadt professional Klebespange

5.18 BS-Spange Classic

5.19 BS-Spange Classic+

5.20 BS-Spange mit Magnetapplikator

5.21 BS-Quick-Spange

5.22 Onyclip

5.23 podofix-Aktiv-Klebespange

5.24 Erki-Technik

5.25 PODOSTRIPE-Klebespange

5.26 BLUE LIGHT-Nagelkorrektursystem

5.27 Onyfix-Nagelkorrektursystem

5.28 Übersicht der Werkzeuge zur Herstellung einer Drahtspange

5.29 Übersicht Klebespangen

5.30 Fehler und Folgen nicht fachgerechter Anfertigung von Nagelkorrekturspangen

Nagelprothetik

6.1 Aufgussverfahren

6.2 VIVANIE-Nagelplattenprothetik

6.3 Aufgussverfahren mit Rhodoid

6.4 Plattenprothetik

6.5 Plattenprothesen mit Unguisan

6.6 Impro-System

6.7 Nagelprothetik mit Glasfasergewebe

6.8 Nagelprothetik durch Lichthärtung

6.9 Nagelmasse

6.10 Unguisan-Verfahren

6.11 Mit dem Pinsel auftragbare Kunststoffe

Tamponaden und Taping

7.1 Copoline

7.2 Copoline – mit Wirkstoffen getränkte Gazen und Kompressen

7.3 Tamponieren mit Ligasano

7.4 Zugtamponade

7.5 Orthosen-Silikone

7.6 Sulci-Protectoren

7.7 Präparate, mit denen man gut tamponieren kann

7.8 Taping bei Nagelerkrankungen

Instrumente zur Nagelbearbeitung

8.1 Instrumente und ihre Anwendung

8.2 Vorbereitung und Durchführung der Fußbehandlung

8.3 Anwendung der rotierenden Instrumente

Kurzzusammenfassung der Nagelerkrankungen

Differenzialdiagnosen von Nagelveränderungen

Literatur- und Adressenverzeichnis, Internetquellen

Einleitung

Warum ist das Wissen um die Ursachen, Diagnostik und Behandlung von Nagelerkrankungen so wichtig?

Sowohl für Podologen und Fußpfleger als auch die anderen Heilberufe ist es wichtig, das Auftreten von krankhaften Nägeln sowie Nagelwachstumsstörungen zu erkennen. Denn von den Patienten selbst werden die Nagelveränderungen oftmals als störend empfunden. Mitunter tragen sie aus Scham keine Sandalen oder laufen nicht barfuß, woraus sich depressive Verstimmungen und soziale Isolation ergeben können. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist es notwendig, eine einfühlsame aber auch fundierte Anamnese und Diagnostik in Zusammenarbeit mit dem Arzt oder Heilpraktiker zu entwickeln und durchzuführen.

Für die Diagnostik sind folgende Punkte zu beachten:

Anamnese

•Alter

•Vorerkrankungen (z. B. Durchblutungs- störungen, Diabetes mellitus)

•Ernährungsgewohnheiten

•angeborene oder erworbene Fuß- und Zehendeformitäten

•Geschwindigkeit des Wachstums

•mechanische Belastung des Nagels

•Strümpfe und Schuhe (Passgenauigkeit ist wichtig, da anderenfalls dadurch schon erste Deformitäten herbeigeführt werden können)

Befunderhebung

•Fußstatik: Um eine gute Fußstatik zu erzielen, ist es besonders wichtig, dass wir uns die Gesamtstatik des Menschen ansehen. Fehl- und Schonhaltungen führen zu Statikveränderungen am gesamten Körper, insbesondere auch an den Füßen, und wirken sich damit auf die Nägel aus. Die Ganganalyse des Patienten lässt oftmals ebenfalls sehr gute Rückschlüsse auf Fuß- und Nagelbelastungszonen zu.

•genaue Betrachtung der Nägel (hierbei ist auf gute Lichtverhältnisse zu achten)

•Befall eines oder mehrerer Nägel

•asymmetrischer Befall (kann lokal bedingt sein)

•symmetrischer Befall (kann Hinweis auf eine allgemeine Störung geben)

•die Inspektion der Nägel sollte mit der Lupe durchgeführt werden

•den Nagel kann man mittels einer Untersuchungslampe durchleuchten, um z. B. eine Nagelspitze im Sulcus oder einen subungualen Clavus zu lokalisieren

•ärztlicherseits mikroskopische Untersuchung

•bei Pilzen/Bakterien ist häufig das Anlegen einer Kultur erforderlich

Weiter sind Lokalisation und genaue Beschreibung wichtig:

•Wann und wo hat der Prozess angefangen?

•Wie äußern sich die Beschwerden?

•Wie sieht der Nagel im Vergleich zum gesunden Nagel aus?

Ursachen von Nagelveränderungen und Wachstumsstörungen:

•anlagebedingt (angeborene Fuß- und Zehendeformitäten)

•Folge von Krankheitsprozessen (Durchblutungsstörungen) oder Traumata

•schädigende Substanzen (Chemikalien, Medikamente, Gifte)

•Infektionen des Nagels (Onychomykose)

Weiterführende Ursachen sind in Kapitel 9 und 10 mit Erläuterungen zu möglichen Ursachen bei Nagelveränderungen zu finden.

Bei der Untersuchung sollte auf den charakteristischen Glanz des gesunden Nagels geachtet werden. Des Weiteren beurteilen wir Form, Farbe und Nageldicke mit besonderem Augenmerk auf Eponychium und Nagelfalz. Hierfür setzen wir am besten einen Exkavator (Doppelinstrument oder eine andere, aber stumpfe Sonde) ein. Bei vorsichtigem Sondieren können wir Verhornungen, Clavi oder eingewachsene Ecken ertasten. Häufig stellen wir mehrere Veränderungen am Nagel fest. Diese sollten mit Foto oder einer Zeichnung dokumentiert werden. Mithilfe der PodoCam-Kamera der ehemaligen Firma Becker (mittlerweile übernommen von der Firma Anton Gerl, Köln) ist eine sehr genaue Darstellung der Veränderungen an Nagel und Haut möglich. Sie ist eine Ergänzung zu Ihrer hochwertigen Arbeitsweise am Patientenfuß.

Abb. 1.1Ein Nagel, mehrere Nagelerkrankungen: Verdacht auf Onychomykose, Onychoauxis, Onychorrhexis, beginnendes Pterygium

Die Kamera ist ein kompatibles System für alle Praxen mit EDV und hat eine intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche für gestochen scharfe Bilder. Eine automatische Zuordnung zum Patienten sowie die multimediale Versendung der Bilder sind möglich. Die Kamera liefert eine zentrale Schnittstelle zur Bilddokumentation und interdisziplinären Kommunikation direkt an den Arbeitsplatz des Podologen. Die PodoCam verfügt über eine schmale Optik mit eigener LED-Lichtquelle, die auch für schwer zugängliche SteIlen geeignet ist. Die Bilder sind automatisch immer scharf. In der Wundtherapie können Sie aus 1 cm Entfernung an den Wundrand blicken oder in den Nagelfalz hineinsehen. Die PodoCam ist hygienisch aufbereitbar. Dank USB ist sie an jedem Arbeitsplatz mit PC/Laptop einsetzbar. Sie ermöglicht eine bis zu 200-fache Vergrößerung via iPad, Bildschirm oder Smartphone. Die virtuelle Bildübertragung führt über ein intensives Wahrnehmungserlebnis, beispielsweise trotz Neuropathie, zu einer neuen Compliancefähigkeit des Patienten. Dank dieses archaischen Empfindens von Sehen und Verstehen kann man weitergehende Maßnahmen wie Spangentherapien aktiv vorstellen. Bei notwendigen interdisziplinären Zuweisungen können Bilder mit kurzem Text verschickt und die Behandlungen rechtlich nachgewiesen werden.

In einem arbeitsreichen Podologenalltag ist die PodoCam ein revolutionäres Multifunktionstool für präzise Diagnostik, Dokumentation und Kommunikation, auf das ein Profi nicht mehr verzichten sollte.

Abb. 1.2 Die PodoCam

Abb. 1.3Die PodoCam im Praxiseinsatz

Abb. 1.2 und 1.3: © ehem. Fa. Becker

Ein weiteres Hilfsmittel stellt die Wood-Lampe dar. Diese Schwarzlichtlampe, vom US-amerikanischen Physiker Robert Williams Wood im Jahr 1903 entwickelt, gibt v. a. langwellige Ultraviolettstrahlung ab. In der Dermatologie dient sie der Früherkennung verschiedener Haut- und Nagelerkrankungen, denn sie macht im abgedunkelten Raum fluoreszierende Krankheitsherde und Pigmentveränderungen auf der Haut sichtbar. Bei bestimmten Dermatophyten verursachen deren Tryptophan-Metaboliten eine gelbgrüne Fluoreszenz. Auch bakterielle Erreger wie Pseudomonaden und Propionibacterium acnes leuchten, das Corynebacterium minutissimum bspw. korallenrot. Selbst wenn wir nicht diagnostizieren dürfen, so können wir doch wichtige Hinweise geben, indem wir die Lampe (im Blaubereich von 425 nm des sichtbaren Lichts) mit Schutzbrille einsetzen.

Mit dieser Dokumentation kann im Bedarfsfall eine optimale Therapieabsprache interdisziplinär in Zusammenarbeit mit Ärzten und anderen Berufsgruppen erfolgen.

Abb. 1.4Ohne Licht mit Verdacht auf Mykose

Abb. 1.5Mit einer Lampe (im Blaubereich von 425 nm des sichtbaren Lichts) Erhärtung des Verdachtes auf Mykose (Gelb)

Abb. 1.6Verdacht auf bakterielle Infektion (Orange)

Abb. 1.7Beurteilung der Haut und Nägel mittels Wood-Lampe

Abb. 1.8Farben der Wood-Lampe

Abb. 1.9Beurteilung der Nägel mittels Wood-Lampe

Abb 1.7 bis 1.9: © Margarita Zdor

Abb. 1.10Diagnostik mit der LED-Lampe von Onyfix oder Blue Light und orangener Schutzbrille

Abb. 1.11bis 1.14 Erhärtung des Verdachts auf Mykose

Dieses Buch soll eine Hilfestellung bei der Diagnostik und Therapie für die Praxis sowie im Bereich der Prophylaxe ein wichtiger Beitrag zur Fußgesundheit sein, denn viele Nagelveränderungen könnten mit einer guten patientenorientierten Prophylaxe vermieden werden.

Der Aufbau des Nagels

Der Nagel (lat.: Unguis, griech.: Onyx) ist ein Hautanhangsgebilde und besteht aus 100 bis 150 unregelmäßig übereinander geschichteten Lagen von Hornzellen, die üblicherweise zwischen zwischen 0,05 mm (Nagel eines Babys) und 0,75 mm stark sind.

Die Nagelbildung (Onychisation) ist eine Verhornung tief hinter dem Nagelfalz. Gebildet werden die Hornzellen aus hartem Keratin mit einem hohen Anteil an Schwefeldoppelverbindungen sowie einer regelmäßigen Anordnung der Keratinfilamente (Bestandteile des Keratins). Der wesentliche Anteil der Hornsubstanz besteht aus Eiweißmolekülketten, den Polypeptidketten. Der Nagel wächst kontinuierlich: die Fingernägel ca. 1 mm pro Woche und die Fußnägel ca. 1 mm pro Monat (siehe Tabelle 2.1).

Nagelbildung (Onychisation)

Die Nagelbildung ist eine Verhornung tief hinter dem Nagelfalz ohne Bildung der Zwischenstufe Keratohyalin. Letzteres ist ein Eiweiß, das bei der Verhornung im Stratum granulosum von Epithelien in Form kleiner Körnchen innerhalb der Zellen angesammelt wird. Im Zuge der weiteren Verhornung wird es in Eleidin (halbflüssige, fett- und eiweißreiche azidophile Substanz) und schließlich zu Keratin umwandelt. Das Keratin wird in das Stratum lucidum befördert, weshalb diese Schicht als sehr dünner Strich erscheint. Es dient dem Schutz vor Wasserverlust.

Nagelplatte (Corpus unguis)

In der Keimschicht (Nagelmatrix) bildet sich die Nagelplatte. Die Hornsubstanz wird zu 1/3 vom Stratum granulosum (Körnerschicht) des Nagelbetts gebildet. Der Rest der Nagelplatte wird durch die Lunula gebildet. Der Nagel besteht aus drei Schichten: die dorsale Schicht (Dorsalnagel), die aus hartem Keratin besteht, die intermediäre Schicht (Intermediärnagel), die aus Keratin mit Zellstrukturen und Zellkernresten besteht und die palmare Schicht (Ventralnagel), die aus weichem Keratin besteht und mit dem Nagelbett durch longitudinale (längs verlaufende) Leisten verbunden ist. Die Nagelplatte schiebt sich aus der Keimschicht auf dem Nagelbett nach distal. Das Nagelbett weist spezielle leistenartige Strukturen auf, durch die Nagelplatte und Nagelbett miteinander verbunden sind.

Die Nagelplatte wölbt sich in zwei Richtungen (Längs- und Querrichtung). Durch diese Form bekommt die Nagel- platte eine erhöhte Stabilität.

Verschiedene Faktoren bewirken eine spezielle Farbgebung der Nagelplatte:

•das Kapillarnetz des Nagelbetts (d. h. die von feinsten Blutgefäßen durchzogene Fläche, auf der der Nagel ruht)

•das Keratin (Hornsubstanz), welches von gelblicher bis grauer Farbe ist

•pigmentbildende Zellen (Melanozyten) im Bereich der Matrix sowie des Nagelbetts

Die Dicke der Nagelplatte nimmt zum distalen Ende hin zu, im Bereich der Keimzone ist sie dünner.

Nagelmatrix (Radix unguis)

Die Nagelmatrix (Keimzone) produziert fortlaufend Zellen, die sich in ihrer weiteren Entwicklung abflachen und zur Nagelplatte werden. Die halbmond- oder sichelförmig ausgebildete weißlich durchscheinende Basis des Nagelbetts bezeichnet man als Lunula (lat.: kleiner Mond). Die Lunula ist der sichtbare Teil der Nagelmatrix.

Nagelbett (Solum unguis)

Das Nagelbett ist der Bereich von der Lunula bis zum Hyponychium. Es besteht aus in Längsrichtung parallel angeordneten epidermalen Leisten, die mit den Dermalleisten verzahnt sind. Hier findet in den Basalzellen keine Mitose mehr statt. Da diese ihre Zellkerne verlieren, werden sie zu Nagelbetthornzellen umgebildet.

Hyponychium

An das Nagelbett schließt sich das Hyponychium an, das bis zur distalen Furche reicht. Pilzinfektionen nehmen meist hier ihren Anfang.

Abb. 2.1

Abb. 2.2

Abb. 2.3

Abb. 2.1 bis 2.4 Beschriftung

1 Corpus unguis, Nagelplatte

2 Margo liber, freier Nagelrand

3 Lunula, Nagelmond

4 Radix unguis, Nagelwurzel

5 Matrix, Keimschicht

6 seitlicher Margo liber, seitlicher freier Nagelrand

7 Cuticula, Nagelhäutchen

8 Hyponychium – Solum unguis, Nagelbett

9 Sulcus unguis, Nagelfalz

10 Intermediärnagel mit Papillenleisten

11 Hyponychium – Solum unguis, Nagelbett mit Papillenleisten

12 Perionychium – Vallum unguis, Nagelwall

13 Sohlenhorn

14 Knochen, Zehenendglied

Abb. 2.4

Abb. 2.5Die drei Hornschichten des Nagels

Abb. 2.6Distale Sicht auf den ventralen Nagel am Übergang zum Sohlenhorn (PodoCam)

Nagelwall (Perionychium)

Die Nagelplatte wird durch die seitliche und proximal liegende Hautfalte begrenzt. Der sichelartige proximale Teil des Nagels mit der darunterliegenden Matrix wird vom Perionychium und durch die epitheliale Cuticula (Nagelhäutchen) abgedeckt.

Nagelfalz (Sulcus unguis)

Der Sulcus unguis stellt die Übergangszone der Nagelplatte zum Nagelwall dar.

Abb. 2.7Nagel distal. Im Bereich der Matrix sind keine Lamellenleisten vorhanden, hier ist der Nagel bis zum Ende der Lunula zweischichtig.

Nagelhäutchen (Cuticula)

Das Nagelhäutchen befindet sich am proximalen Perionychium (Nagelwall). Es verschließt so die Nageltasche und liegt auf dem Nagelrücken wie eine feine, dichte Lippe. Eine Verletzung des Nagelhäutchens kann zu schweren Nagelwachstumsstörungen (z. B. infolge einer Infektion mit Bakterien oder Pilzen) führen.

Sohlenhorn

Das Sohlenhorn liegt unter dem distalen freien Nagelende. Hierbei handelt es sich um eine verhornte Struktur, die verhindert, dass sich der Nagel vom Nagelbett ablöst und dadurch Fremdkörper oder Keime unter die Nagelplatte gelangen könnten.

Funktion

Die Hauptaufgabe des Nagels besteht in seiner Schutzfunktion. Der Nagel schützt das empfindliche Finger-/Zehenendglied und unterstützt die Kuppe von Fingern und Zehen bei der Erfassung feinster Berührungsreize. Mit dem Finger greifen wir und heben kleine Objekte auf. Die Nägel von Daumen und Zeigefinger wirken dabei wie eine feine Pinzette.

Der Mensch kann sich mithilfe des Nagels kratzen.

Das Nagelwachstum erfolgt kontinuierlich. Es beträgt bei Fingernägeln ca. 1 mm/ Woche, die Nagelerneuerungszeit beträgt ca. sechs Monate. Fußnägel wachsen langsamer, die Erneuerungszeit beträgt ca. zwölf Monate und sie sind dicker.

Beschleunigtes Wachstum

Vermindertes Wachstum

Sommer tagsüber Schwangerschaft Bagatellverletzungen Nagelbeißen Nagelschneiden Nägel der rechten Hand (bei Rechtshändern) Nägel der linken Hand (bei Linkshändern) jugendliches Alter Männer Finger Mittelfinger Ringfinger Zeigefinger

Winter nachts Nägel der linken Hand (bei Rechtshändern) Nägel der rechten Hand (bei Linkshändern) fortgeschrittenes Alter Frauen Zehen Daumen und kleine Finger

Tab. 2.1 Nagelwachstum

Die Bildung des fötalen Nagels beginnt gegen Ende des dritten Schwangerschaftsmonats. Es bildet sich ein leicht vertieftes, primäres Nagelfeld. Es wird durch einen bogenförmigen Wulst begrenzt. Aus Körnerzellen entwickelt sich langsam der Nagel, er wächst von distal nach proximal. Ende des fünften Monats bildet das Eponychium und das Hyponychium eine Tasche, die Matrix. Nach dem sechsten Monat beginnt das Nagelwachstum von proximal nach distal.

Nagelwachstumsstörungen

Bei der Nagelbildung kann es durch zahlreiche äußere und innere Einflüsse zu einem verzögerten Wachstum kommen. Je nach Ursache unterscheidet man verschiedene Formen der Nagelbildungsstörungen.

Nagelbildungsstörungen durch

•exogene (äußere) Faktoren (Abb. 2.8)Die exogenen Nagelwachstumsstörungen sind physikalische Traumata, die durch Verletzungen, chemische Gifte, Medikamente sowie Fuß- und Zehendeformitäten hervorgerufen werden.

•endogene (innere) Faktoren (Abb. 2.9)Bei dieser Form betrifft die Nagelbildungsstörung in den meisten Fällen nicht nur einzelne, sondern alle Nägel. Hauterkrankungen und viele weitere Grunderkrankungen können diese Form der Nagelbildungsstörung auslösen. Ein Mangel an Mineralstoffen und Vitaminen kann auch die Ursache sein.

•VererbungBei der sogenannten Dystrophia unguium mediana canaliformis ist der Nagel in der Mitte längs gespalten. Auch Sandpapiernägel beruhen auf erblichen Faktoren.

Abb. 2.8Zehendeformitäten (Hallux rigidus, Krallenzehen D2 bis D4, Digitus superductus D2)

Abb. 2.9Psoriatrischer Nagel

Abb. 2.10Patientin: „Die Schuhe waren früher so schön und ich wollte doch meinem Mann bis zu Schulter gehen … Heute weiß ich es besser und würde es nicht mehr machen, denn jetzt kann ich nicht mehr richtig laufen.“

Abb. 2.11Patientin, auch heute noch Trägerin von Pumps mit 5 cm Absatz

Podologen und Fußpfleger dürfen keine Diagnostik durchführen, sollten aber die Hintergründe und Erscheinungsformen der Nagelerkrankungen erkennen, um eine frühzeitige Abklärung und eine darauffolgende Therapie durch den Arzt zu veranlassen.

Um eine wichtige Ursache für Nageldeformitäten zu beseitigen, sollte eine genaue Beratung für den Kauf der Schuhe und Strümpfe erfolgen. Dabei habe ich in meiner Praxis gute Erfolge erzielt, sodass die Patienten in Zukunft Strümpfe passend kauften und beim Schuhkauf nicht nur die richtige Länge berücksichtigten, sondern auch die Breite des Schuhs und Höhe des Obermaterials. Worauf zu achten ist, verdeutliche ich immer unter Zuhilfenahme der Innenschuhmessung mit dem Messgerät 12plus (Abb. 2.14 bis 2.18) und einer Schieblehre. Mit dem 12plus werden nicht nur Kinderfüße, sondern auch Erwachsenenfüße und die Innenlänge gemessen (in Millimetern, von Größe 18 bis Größe 45). Man misst die Länge der Füße. Das Messgerät fügt automatisch 12 mm Fußlänge als Spielraum für den Bewegungsablauf hinzu, damit die passenden Schuhe zu den Füßen ausgesucht werden können.

Abb. 2.12Zehenmessung

Abb. 2.13Schuhhöhenmessung abzüglich Stärke von Obermaterial und eventuellen Einlagen

Mit der Schieblehre messe ich die Höhe der Zehen sowie die Breite des Fußes und vergleiche sie dann mit dem Schuh. Hier stellt sich oftmals eine mangelnde Passgenauigkeit des Obermaterials in Höhe und Breite heraus.

Warum ist eine solche Prüfung für Erwachsene genauso wichtig wie für Kinder? Da sich die mediale und laterale Längswölbung des Fußes unter statischer Belastung und Bewegung um ca. 4 mm absenkt, wird der Fuß bis zu 17 mm länger und ca. 12 mm breiter. Wenn wir dies nicht beachten, kommt es zu Fuß-, Zehen- und Nagelveränderungen. Zusätzlich verändern sich die Statik und das Abrollmuster der Patienten. Es kommt zu Gang- und Standunsicherheit und zu einem erhöhten Sturzrisiko.

Bei der Schuhberatung sollten wir daran denken, dass unsere älteren Patienten die meiste Zeit zu Hause in Hausschuhen laufen. Diese sind meist noch ausgetretener als ihre normalen Schuhe. Daher empfehle ich, dass die Patienten auch ihre Hausschuhe zur Schuhberatung mitbringen, damit die Beratung vollständig ist.

Auch die Kontrolle der Strümpfe ist ein sehr wichtiges Thema. Denn häufig wird daran nicht gedacht, schließlich dehnen sich die Strümpfe ja. Aber was bedeutet das? Wenn der Strumpf eigentlich zu kurz ist, aber gedehnt wird, will er immer in die Ausgangsstellung zurück (siehe Abb. 2.23 bis Abb. 2.28).

Abb. 2.14Innenschuhmessung

Abb. 2.15Innenschuhmessung

Abb. 2.16Das Messgerät aus dem Schuh entfernen, ohne die Messskala zu verschieben

Abb. 2.17Richtiges Innenmaß des Schuhs

Abb. 2.18Kontrolle, nachdem das Messinstrument den Schuh am Patienten ausgemessen hat

Abb. 2.19Zu kleiner Schuh

Abb. 2.20Gestauchter Nagel durch zu kleine Schuhe

Abb. 2.21Plantaransicht eines zu kleinen Schuhs

Abb. 2.22

Bei den Strümpfen halte ich den Strumpf ohne zu ziehen medial (innen) am Fuß. Wenn der Strumpf nicht passt, erkläre ich, worauf beim Einkauf neuer Strümpfe geachtet werden sollte.

Wenn man die Hand zu einer lockeren Faust macht und den Strumpf von der Ferse bis zur Zehenspitze, ohne zu ziehen, locker um die Fingergrundgelenke legt, sollte der Strumpf fingerbreit übereinander liegen, dann passt er auch (Abb. 2.23 bis 2.26).

Abb. 2.23Strumpf neben Fuß legen

Abb. 2.24Strumpfmessung an der Hand. Dafür eine lockere Faust machen

Abb. 2.25Strumpfmessung, einen Fingerbreit über den Knöcheln der Mittelhand

Abb. 2.26Beispiel für zu kleine Strümpfe

Abb. 2.27Zehenfehlstellung und Nagelverformung durch zu kleine Strümpfe

Abb. 2.28Zehenfehlstellung durch zu kleine Strümpfe

Abb. 2.29Fuß barfuß und in Alltagssocke

© kinderfuesse.com

Abb. 2.30Pes transversus mit Hallux valgus und Digitus flexus

Abb. 2.31:Passender, richtig angelegter Strumpf

Abb. 2.32:Richtig angelegter Strumpf

Ähnliches gilt für die Kontrolle von Kompressionsstrümpfen (Abb. 2.33 bis 2.36).

Abb. 2.33Kompressionsstrumpfkontrolle

Abb. 2.34Kompressionsstrumpf mit Softspitze

Abb. 2.35Richtig ausgemessener Kompressionsstrumpf

Abb. 2.36Nicht passende Kompressionsstrumpfhose

Kompressionsstrümpfe und Strumpfhosen müssen richtig ausgemessen werden. Hier ein paar Tipps, worauf die Patienten beim Ausmessen in Fachgeschäften achten sollten:

Abb. 2.37Nicht passender Kompressionsstrumpf trotz Messen

Abb. 2.38Zu kleiner Kinderstrumpf. Wenn die Strümpfe bei Kindern einfach angezogen werden, ohne auf eine gute Passform zu achten, kommt es schon im Kleinkindalter zu Zehen- und Nageldeformitäten.

Abb. 2.39Gebogene Zehen durch zu kleine Strümpfe

Umfangmasse

Die möglichen Messpunkte für Kompressionsstrümpfe sind genormt, genauso wie ihre Bezeichnung:

•cB = Fesselumfang: Gemessen wird an der dünnsten Stelle oberhalb des Knöchels.

•cC = Wadenumfang: Gemessen wird an der dicksten Stelle der Wade.

•cD = Unterknieumfang: Gemessen wird ca. zwei Fingerbreit unterhalb der Kniekehle.

•cG = Oberschenkelumfang: Gemessen wird ca. 5 cm unterhalb des Schritts. Diese Messung ist nur für Schenkelstrümpfe und Strumpfhosen erforderlich.

Längenmaß

Die Länge wird stets an der Beininnenseite gemessen, wobei die Messung immer im Stehen unter Belastung vorgenommen werden muss. Denn unter Belastung wird der Fuß mindestens um 1 bis 3 cm länger, da sich die Längswölbung des Fußes unter Belastung senkt.

•lD = Länge von Kniestrümpfen: Gemessen wird vom Boden bis zwei Fingerbreit unterhalb der Kniekehle.

Welche Fehler können bei der Nagelbearbeitung gemacht werden?

Hier (Abb. 2.40) wurde über eine dünne Nagelplatte geschliffen, nur weil durch zu kleines Schuhwerk Querrillen entstanden sind. Das sollten wir unterlassen, da wir sonst für Statikveränderungen des Nagels sowie die Öffnung des Nagels für Mikroorganismen und hier in erster Linie für Mykosen verantwortlich sind. Wenn der Patient passende Strümpfe und Schuhe trägt, wachsen die Querrillen von selbst heraus.

Häufig bitten die Patienten aus ästhetischen Gründen darum, die Nagelhaut zu entfernen. Da die Nagelhaut (Cuticula) aber eine Schutzfunktion hat (Verhinderung von Infektionen der Matrix durch Bakterien, Pilze und Viren), darf sie nicht entfernt werden.

Sollte die Nagelhaut den Nagel langsam überwachsen, erweichen wir die Nagelhaut z. B. mit ProntoMan, schieben sie vorsichtig mit einer Sonde, einem Doppelinstrument oder einem Excavator zurück und entfernen dann die überstehende Nagelhaut mit der Hautzange oder der Hautschere. Wichtig ist dabei, dass anschließend noch ein Abschlusshäutchen vorhanden ist.

Abb. 2.40Schäden durch das Beschleifen einer dünnen Nagelplatte

Abb. 2.41Nagelschädigung durch Entfernung der Nagelhaut mittels eines Fräsers

Abb. 2.42Onychorrhexis mit zerstörter Cuticula

Abb. 2.43Falscher Nagelschnitt

Abb. 2.44Hier ist eine Nagelkorrekturschiene (Onyfix, Blue Light) eine sehr gute Therapie

Es ist keine sinnvolle Therapie, den tief im Nagelfalz liegenden medialen sowie lateralen Nagelrand nur wegzuschneiden oder abzufräsen. Es kommt zu einer Verschmälerung des Nagelbettes, was zu einem Teufelskreis führt: Denn der vorwachsende Nagel drückt gegen das verengte Nagelbett und verformt sich weiter, die Beschwerden nehmen zu. Hier muss eine Nagelkorrekturspange gesetzt werden.

Nagelerkrankungen

3.1Diabetisch-neuropathische Onychopathie (DNO)

(nach Dr. Adalbert Strasser, Facharzt für Chirurgie, WundMED, Wien)

Definition

Eine pathologische Veränderung an den Zehennägeln im Rahmen des Diabetischen Fußsyndroms mit peripherer Polyneuropathie

Ursache

Beim diabetischen Fußsyndrom führt die neuropathische Komponente pathogenetisch zu einer nervalen Versorgungsstörung der Nagelmatrix und somit zu einer Störung des Nagelwachstums.

Aussehen

Die Folgen sind unkontrolliertes Nagelwachstum, die Nagelplatte verdickt sich. Es entstehen Quer- und Längsrillen auf dem Nagel, bis hin zu nekrotischen Gewebeeinlagerungen zwischen Unterseite der Nägel und der Nagelhaut.

Häufig wird diese Nagelveränderung mit einer Onychomykose verwechselt und falsch diagnostiziert, die Folge ist eine unsachgemäße Behandlung, was für den Betroffenen oft von schicksalhafter Bedeutung und in der Konsequenz bis zu einer Amputation der Endphalangen führen kann.

Die Patienten leiden nicht nur unter dem optischen Erscheinungsbild, sondern vielmehr auch unter dem Schmerz, der von den Nägeln ausgeht. Häufig geht ein konvolutes Nagelwachstum mit starkem Druckschmerz und einer Reizung sowie Entzündung der Cuticula einher und es kommt zu einer ossären Reizung der Endphalangen. Zusätzlich kommt es zu einer Verdickung der Nagelplatte, die auch zu starken Schmerzen und Statikveränderungen bis hin zu Störungen im Bewegungsablauf führt.

Das unphysiologische Bewegungsmuster durch den neuropathischen Fuß, kombiniert mit der Fehlstellung der Zehen und dadurch entstandenen atypischen Druckpunkten, führt allein bereits zu einer Überbelastung mit verstärktem und unkontrolliertem Nagelwachstum. Auch zu kleine Strümpfe sowie unsachgemäßes Schuhwerk fördern das zunehmend pathologische Gangbild. Der metatarsale Vorschub beim diabetischen Fußsyndrom ist aber auch für die neuropathische Onychopathie mitverantwortlich.

Abb. 3.1 und 3.2

Diabetisch-neuropathische Onychopathie. Zusätzliche Traumatisierung durch zu kleine und zu enge Schuhe (Drucktraumata mit Rötung an der Nagelmatrix und Onychorrhexis)

Komplikationen

Die Komplikationen, die sich aus der DNO ergeben, sind entsprechend den Risikofaktoren der Diabetiker hoch, z. B. Wundheilungsstörung. Eine gefürchtete Komplikation sind Verletzungen im Bereich der Nägel.

Durch unsachgemäße Fußpflege kommt es zu Verletzungen der Nagelhaut. Dadurch kann es zu Panaritien, Ulzerationen, subungualen Abszessen, Fistelbildungen bis hin zu osteomyelitischen Destruktionen der Endphalangen kommen.

Abb. 3.3DNO mit subungualem Ulcus

Abb. 3.4Subungualer Abszess bei DNO

Abb. 3.5Subungual abszedierendes Ulkus bei DNO

Abb. 3.6Subunguales Druckhämatom bei DNO

Abb. 3.7Subunguales Druckhämatom bei DNO

Abb. 3.8Fistulierende Osteomyelitis nach Druck ulkus bei DNO

Abb. 3.9Osteomyelitis bei abszedierendem, fistulierendem Ulkus bei DNO

Abb. 3.10 Abgelöste Nagelplatte bei DNO

Abb. 3.11Abszedierende, beginnend fistulierende Paronychie bei DNO

Abb. 3.12Abszedierend-fistulierende Paronychie bei DNO

Abb. 3.13Abszedierend-fistulierendes Ulkus bei DNO

Abb. 3.14Osteomyelitis der Großzehenendphalanx der linken Großzehe bei abszedierendem, fistulierendem Ulkus bei DNO

Abb. 3.15Abszedierend-fistulierendes Ulkus mit Osteomyelitis bei Paronychie

Abb. 3.16Gespaltene Nagelplatte bei DNO

Abb. 3.17Unguis convolutus

Therapie

Bei den schmerzhaften Veränderungen ist die Verdickung des Nagels im Verlauf von mehreren Monaten langsam zu reduzieren. Die schmerzhaft konvoluten Nägel sind mittels Klebespange mit minimaler Aktivierung zu korrigieren, damit es zu keiner Reizung im Sulcus kommt. Aus dem gleichen Grund ist von einer Drahtspange abzuraten. Ebenwenig sollte tamponiert werden, da dies die Situation noch verschärft und im schlimmsten Fall zum Verlust der Endphalangen führen kann.

Um einen Mykosebefall auszuschließen, wird eine DNA-Analyse der betroffenen Nägel empfohlen. Sollte eine Onychomykose vorliegen, ist die Behandlung mit Spirularin® empfehlenswert. Der Wirkstoff kommt von der Spirulina-Alge, die gegen Bakterien, Viren und Pilze wirkt. Sie ist ein sanftes natürliches Mittel, das nicht schädigt und trotzdem hoch wirksam ist. Dies belegen viele Studien und Praxiserfahrungen weltweit.

Durch diese Therapie habe ich es schon sehr oft geschafft, die Nägel zu verbessern und eine Schmerzfreiheit zu erreichen.

Da der Großzeh befallen ist und im Bewegungsablauf die höchsten Druckwerte aufnehmen muss, kommt es zu Schmerzen und Entzündungen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Diabetologe, Orthopädieschuhmacher und Podologe sind hier äußert wichtig.

In der Akutphase schafft ein Vorfußentlastungsschuh Entlastung. Im weiteren Verlauf ist eine orthopädische Schuhversorgung angeraten, denn eine arterielle Mikrozirkulationsstörung verschärft die gesamte Pathologie.

Unsachgemäße Behandlung kann zum Gliedmaßenverlust führen.

Unter Umständen ist bei subungualen Abszessen mit Osteomyelitis der Nagelplatte eine Sequestrektomie angeraten.

Tägliche Kontrollen, Spülungen und totale Entlastung – neben den Richtlinien der septischen Kautelen – sind unumgänglich.

Tamponaden sind zu unterlassen, da sie gemäß Dr. Strassers Untersuchungen der Antibiogramme Wirte von Proteus- und Pseudomonas-Opportunisten sind. Sollte doch eine Tamponade unumgänglich sein, darf sie maximal 24 Stunden verweilen. Zum Tamponieren sollte man dann steriles Ligasano® weiß benutzen.

Zusammenfassende Aussage von Dr. Strasser

Aufgrund der oft folgenschweren Komplikationen, welche die Nagelveränderungen mit sich bringen, ist die diabetisch-neuropathische Onychopathie dem Gesamtbild des diabetischen Fußsyndroms zuzuordnen und, bei nachgewiesenem Pilzbefall, dieser dem Syndrom DNO (diabetischneuropathische Onychopathie) unterzuordnen.

Vollbild der DNO Onychoauxis mit Onychomykose

Bei beginnendem Hallux rigidus und Hammerzehen an den anderen Zehen sollten die Nägel sanft über einen längeren Zeitraum reduziert werden. Antimykotische Therapie mit der Spirulina-Alge und ein Zehentape (sollte der Zeh noch nicht in seiner Beweglichkeit eingeschränkt sein) können zur Entlastung erfolgen.

Abb. 3.18Vollbild der DNO mit Onychomykose und Onychorrhexis

Abb. 3.19Beginnende DNO bei Diabetes Typ 1 seit 62 Jahren

Abb. 3.20DNS

Abb. 3.21 DNS mit Mykose

3.2Unguis incarnatus

(griech.: Onychocryptosis)

Die lateinische Bezeichnung Unguis incarnatus ist für den eingewachsenen Nagel gebräuchlicher (Abb. 3.22 bis 3.30).

Abb. 3.22Unguis incarnatus mit leichtem lateralen Druckschmerz

Abb. 3.23Unguis incarnatus mit leichtem lateralen und medialen Druckschmerz

Abb. 3.24Unguis incarnatus mit schmerzhaften Entzündungsreaktionen

Abb. 3.25Unguis incarnatus mit Granulationsgewebe und Eiterung

Abb. 3.26Clavus im Sulcus wird häufig mit einem Unguis incarnatus verwechselt. Die Therapie hier ist die Versorgung mit der Nagelkorrekturschiene oder einer Klebespange sowie die sanfte Entfernung des Clavus mittels ProntoMan-Spray und Mediklinge.

Abb. 3.27Unguis incarnatus mit leichtem lateralen und medialen Druckschmerz und leichten Entzündungsreaktionen

Abb. 3.28Unguis incarnatus mit leichtem lateralen und medialen Druckschmerz aufgrund zu kleiner Strümpfe und Schuhe, daher hier ein Digitus subductus

Abb. 3.29Unguis incarnatus mit Granulationsgewebe und Eiterung medial

Definition

Tief im Nagelbett sitzende Nagelplatte (Abb. 3.23) mit meist einwärts gekrümmten seitlichen Nagelrändern (Abb. 3.25), die vom erhöhten seitlichen Nagelwall überdeckt werden. Die vorderen Ecken der Nagelplatte können meist nicht mehr frei vorwachsen (Abb. 3.24), sondern dringen in das Gewebe des Nagelwalls ein, was unbehandelt zu heftigen und sehr schmerzhaften, entzündlichen Reaktionen führt (Abb. 3.25).

Ursachen

•übertriebenes Zurückkürzen des Nagels im Bereich der Ecken

•Stellungsanomalie des Nagels

•verstärkte Querkrümmung der Nagelplatte aus anderen Ursachen begünstigt die Manifestation

•Veränderung der Nagelplatte in Stärke und Struktur

•als Folge einer lang andauernden Entzündungsreaktion im Nagelfalz, z. B. Paronychie (Nagelumlauf). Hierbei löst die seröse Flüssigkeit kleine Bereiche der Nagelsubstanz auf und verursacht einen unregelmäßigen, teils gezackten Nagelrand. Diese Unebenheiten sorgen dafür, dass keine Abheilung eintritt.

•Fehlstellungen des Fußes oder der Zehen, z. B. beim Hallux valgus, verstärken den Verletzungseffekt

•Tragen von zu engem Schuhwerk

•Diabetes mellitus, hormonelle Erkrankungen oder Umstellungen (Pubertät, Wechseljahre), genetisch bedingte empfindliche Haut

Verschiedene Stadien

•Entzündlich-nichteitrig: Durch Druck des tiefsitzenden seitlichen Nagelrands im Nagelfalz kommt es zu einer Entzündungsreaktion mit den klassischen Entzündungszeichen (Rötung, Schwellung, Schmerz, Überwärmung, Funktionseinschränkung) im Bereich des Nagelfalzes und des Nagelwalls.

•Entzündlich-eitrig: Durch die fortschreitende Entzündung dringen häufig Bakterien in den aufgeweiteten Falz ein und verursachen eine akute Paronychie (Eiterung im Nagelfalz und unter der Nagelplatte). Häufig entleert sich spontan oder durch Druck das eitrige Sekret aus dem Falz. Der Podologe darf nur die Erstversorgung durchführen und muss anschließend an einen Arzt verweisen.

•Entzündlich-eitrig mit Granulationsgewebe: Beim entzündeten Unguis incarnatus im fortgeschrittenen Stadium entsteht granulierendes Gewebe. Bei dem chronischen Entzündungsverlauf bildet sich gut durchblutetes Granulationsgewebe (wildes Fleisch) aus. Dieses Granulationsgewebe kann sich über die Nagelplatte ausdehnen. Auch hier darf der Podologe nur die Erstversorgung durchführen und anschließend an einen Arzt verweisen.

Komplikationen

Zum Beispiel Lymphbahnentzündung (= Lymphangitis, meist nicht ganz korrekt als Blutvergiftung bezeichnet) und bei weiter fortschreitender Entzündung Nekrose der Zehe. Durch den Reiz einer stehengebliebenen Nagelecke erhöht sich die Zellteilungsrate, es entsteht überschießendes Granulationsgewebe. Insbesondere bei Patienten mit Diabetes mellitus oder mit schweren arteriellen Durchblutungsstörungen kann eine ausgedehnte Paronychie zum Verlust der Zehe führen.

Abb. 3.30Unguis incarnatus mit Granulations gewebe

Abb. 3.31Nagelschädigung durch mehrfache Nageloperationen

© Kerstin Schmied

Abb. 3.32Nagelschädigung durch mehrfache Nageloperationen mit VIVANIE-Nagelplattenprothetik

Wunddokumentation

Bei jeder Wunde muss immer eine Wunddokumentation (Abb. 3.33) angelegt werden. Die Dokumentation hat immer schriftlich zu erfolgen, ein Foto ist nur als Ergänzung zu sehen (Abb. 3.34 bis 3.36).

Um den Wundzustand und die sich daraus für die Wundheilung ergebenden Konsequenzen beurteilen zu können, sind eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen:

•Entstehung/Ausmaß der Schädigung (Größe, Tiefe, Mitbeteiligung tieferliegender Strukturen wie Faszien, Muskeln, Sehnen, Knorpeln, Knochen)

•Zustand der Wundränder (glatt, unregelmäßig, zerklüftet, unterminiert, mit Wundtaschen)

•Zustand des Wundgrundes (Anteil an nekrotischem Gewebe, Beschaffenheit der Nekrosen: geschlossene, schwarze Nekrosen, Schorf, schmieriges Gewebe, verschmutzt, Fremdkörpereinlagerung, sauber)

•Beschaffenheit der Exsudation (blutend, blutigserös, eitrig, ausgetrocknet)

•Ausmaß der Keimbesiedelung/lnfektionsanzeichen

•Lokalisation der Wunde (in gut oder schlecht durchblutetem Gebiet)

•Alter der Wunde (akutes Trauma, verflossene Zeitspanne vom Unfall bis zur Erstversorqung/Behandlung, chronische Wundzustände)

Abb. 3.33 Schriftliche Wunddokumentation

Abb 3.34 – 3.36Beispiele für eine Wunddokumentation

Therapie

•das Arbeiten mit sterilen Instrumenten ist hier oberstes Gebot

Die Zusammenarbeit mit dem Arzt ist unbedingt notwendig.

•Nach gründlicher Desinfektion (z. B. Octenisept oder ProntoMan) mit einer Sonde, einem Doppelinstrument oder dem dafür präparierten stumpfen Nagelmesser den Nagelrand nach Unebenheiten und auf Hyperkeratosen und Clavi untersuchen.

•Zur Entlastung kann der Nagelfalz aufgetapt werden (siehe Kapitel 7.9).

•Nagelrand begradigen, z. B. leichte Unebenheiten mit Nagelspalter, Hohlmeißel, Eckenfeile oder Diamant-Fissurenschleifer

•Die in die Haut stechende Nagelspitze keilförmig entfernen (nicht zu viel entfernen und keine Nagelkanten stehen lassen), z. B. mit einer Eckenzange, einem Hohlmeißel, Nagelspalter oder einem Diamant-Fissurenschleifer (Abb. 3.37 bis 3.40).

Abb. 3.37Schneidrichtung der Eckenzange

Abb. 3.38Schneidrichtung des Hohlmeißels

Abb 3.37 und 3.38 aus: Klaus Grünewald, Theorie der medizinischen Fußbehandlung, Bd. 1, 4. Auflage 2012, Verlag Neuer Merkur

Abb. 3.39Unguis incarnatus mit schmerzhaften Entzündungsreaktionen medial

Abb. 3.40Nach Entfernung der eingewachsenen Ecke

•Hyperkeratosen vorsichtig aus dem Sulcus entfernen, z. B. mit ProntoMan Spray (das Spray zwei Minuten einwirken lassen und gegebenenfalls zusätzlich eine dünne, mit Spray getränkte Tamponade in den Nagelfalz einbringen).

•Die Wundversorgung des Sulcus beginnt mit der Desinfektion, z. B. mit ProntoMan Gel, Octenisept, Dolerma antiseptisches Nagelfalz-Öl, Isopropanol 70%ig, Calendula, kolloidales Silber.

•Zur Blutstillung eignen sich Alginat Blutungsstillende Watte, Kwizda Erste Hilfe, Pedilen oder ein getränkter Gaze-, Copoline-, Vlies- oder Zellstoffstreifen mit Albothyl-Konzentrat, welcher etwa drei Minuten in den Falz eingelegt und danach wieder entfernt wird. Außerdem gibt es Nasentropfen (für Risikopatienten wie Diabetiker geeignet), Alaunstein.

•Den Nagelfalz nach der Entfernung und Begradigung der Nagelkante mit Copoline oder Ligasano austamponieren.

•Anschließend Setzen von Nagelkorrekturschiene (Onyfix, Blue Light), Nagelkorrekturspangen, z. B. Titanspangen, Klebespangen (BS-Spange, Goldspange („Goldstadtspange“), Onychoclip, ErkiSpange), Federdrahtspangen (Ross Fraser, 3TO, VHO, ORa, Nora-Nagelkorrekturspange). Wie die einzelnen Spangen gesetzt werden, siehe Kapitel 4.

•Den Zeh mit einem sterilen Zehenkuppenverband und einer Druckentlastung versorgen.

•Nach ein bis zwei Tagen den Patienten wieder einbestellen. Der Patient wird so lange täglich einbestellt, bis die Entzündung abgeklungen ist. Dabei ist auf steriles Arbeiten zu achten.

•Der Patient kann zu Hause zur besseren Entzündungsabheilung Spirularin Nagelserum auf die direkte Umgebung des Nagels auftragen und Fußbäder mit Salbei, Kamille, Kleie, Thymian, Schachtelhalm oder Meersalz machen (ein Esslöffel auf fünf Liter, 37–38 °C)

Prophylaxe

•fachgerechtes Schneiden der Nägel

•Tragen von passenden Schuhen und Strümpfen

•vorsichtiges Reinigen des Sulcus (Entfernung von Hyperkeratose und Clavus), z. B. mit ProntoMan-Spray oder Octenisept

Hygiene

Bei allen Entzündungen sollten wir immer auf eine Besiedlung mit dem MRSA-Keim vorbereitet sein. Laut Robert Koch-Institut hat sich der Wundkeim Staphylococcus aureus stark vermehrt. Bei 20 % der Bevölkerung ist er ständig, bei 50 % der Bevölkerung vorübergehend nachweisbar. Besonders gefährlich ist MRSA bei Verletzungen oder geschwächtem Immunsystem.

Abb. 3.41 Beispiel einer Druckentlastung

Abb. 3.42 und 3.43 Folgen einer Emmert-Plastik, die nicht sachgemäß durchgeführt wurde