11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

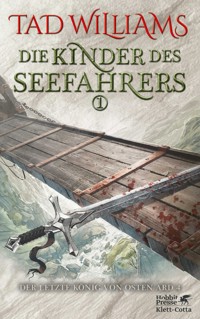

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

»Das Herz der verlorenen Dinge« bietet für alle neuen Leser den Einstieg in die Welt von Osten Ard. Er setzt an am Ende des letzten Bandes von »Das Geheimnis der Großen Schwerter« und eröffnet einen neuen Zyklus voll tödlicher Abgründe und Intrigen dreißig Jahre in der Zukunft. Tad Williams' Antwort auf George R. R. Martins »Game of Thrones« Osten Ard steht erneut am Scheideweg. König Simons und Herzog Isgrimnurs Kriegern ist es gelungen, das Elbenvolk zurück in ihre Hochburg in den Bergen zu drängen. Der Krieg scheint vorbei, aber das Töten dauert an. Die Sterblichen begnügen sich nicht mit ihrem Sieg, sie trachten danach, das Volk der Nornen gänzlich auszulöschen. Da verbreitet sich die Kunde, dass die uralte Nornenkönigin Utuk'ku gar nicht tot ist, sondern nur in einem todesähnlichen Schlaf liegt, von dem sie zurückkehren wird ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

TAD WILLIAMS

Das Herz der verlorenen Dinge

Ein Roman aus Osten Ard

Aus dem Amerikanischenvon Cornelia Holfelder-von der Tann

Klett-Cotta

Impressum

Anmerkung des Autors

Ein Glossar der Protagonisten sowie sonstiger Namen und Wörter ist diesem Buch angefügt. Im Anhang befindet sich auch eine kurze Abhandlung (verfasst von einer der Figuren) unter dem Titel: Einige erklärende Worte über die Feen, die wir Sithi nennen, ihre Verwandten, die Nornen, sowie die einstigen Diener beider Sippen, die Kinder des Meeres. Wer neu in Osten Ard ist, könnte vielleicht davon profitieren, diese Erklärungen vor dem eigentlichen Buch zu lesen.

Tad Williams

Oktober 2016

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Hobbit Presse Paperback

www.hobbitpresse.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

»The Heart of What was Lost« im Verlag DAW Books, New York

© 2017 by Tad Williams

© Karten / Isaac Stewart. Dragonsteel

Für die deutsche Ausgabe

© 2017, 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, AugsburgIllustration: Melanie Korte, Inkcraft

Datenkonvertierung: Fotosatz Amann, Memmingen

Printausgabe: ISBN 978-3-608-96399-1

E-Book: ISBN 978-3-608-10098-3

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

INHALT

AN MEINE LESER

Erster Teil

DIE FESTUNGSRUINE

Zweiter Teil

DER DREIRABENTURM

Dritter Teil

DAS TOR VON NAKKIGA

Vierter Teil

DER SCHICKSALSBERG

Fünfter Teil

DER LANGE WEG ZURÜCK

Über die Feen …

GLOSSAR

KARTEN

DANK

Auszug aus »Die Hexenholzkrone«

AN MEINE LESER

Die Osten-Ard-Bücher waren und sind nicht nur mir unglaublich wichtig, sondern auch vielen Lesern. Nach so vielen Jahren eine Fortsetzung zu schreiben, war daher von Anfang an ein einschüchterndes, ja manchmal sogar beängstigendes Projekt, aber auch eine Freude.

Dieses Buch, Das Herz der verlorenen Dinge, leitet die Rückkehr nach Osten Ard ein, indem es ein wichtiges Stück Geschichte nachliefert, das im letzten Band von Das Geheimnis der Großen Schwerter fehlt: Was aus den Nornen wurde, nachdem der Krieg des Sturmkönigs mit ihrer Niederlage geendet hatte.

Ganz ehrlich, ich hatte nie vor, noch einmal nach Osten Ard zurückzukehren, jedenfalls nicht im großen Stil, und es wäre auch nicht dazu gekommen, wenn mich nicht alle möglichen Leute im Lauf der Jahre gefragt hätten: »Aber geht es denn irgendwann noch mal nach Osten Ard zurück?« Oder: »Was ist mit diesen Zwillingen und der Prophezeiung bei ihrer Geburt? Hey, mir kann doch keiner erzählen, dass da nicht der Grundstein für eine Fortsetzung gelegt wurde!«

Als immer mehr Leute fragten, begann ich, darüber nachzudenken. Und schließlich kam mir eine Geschichte, die ich erzählen wollte. Also kehre ich jetzt mit diesem etwas kürzeren Band und viel, viel mehr Seiten, die noch folgen werden, in jene Lande zurück, die ich für immer hinter mir gelassen zu haben glaubte.

Deshalb widme ich dieses Buch denen unter meinen Lesern, die immer schon mehr über Osten Ard erfahren wollten – mehr über Simon und Miriamel, Binabik, die Sithi und Nornen, mehr über die Geschichte von Osten Ard vor dem Zeitpunkt, da das erste Buch der ursprünglichen Reihe einsetzt, und mehr über das, was auf den mehr oder weniger glücklichen Ausgang der ersten Geschichte folgt. Eure Liebe zu den Figuren und der Welt, in der sie leben, war etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich habe euch schließlich nachgegeben, und ich bin froh darüber. Ich danke euch allen für eure Unterstützung und eure Freundschaft. Ich will mein Bestes dafür tun, dass es sich für euch gelohnt hat, mich ermutigt zu haben.

Willkommen zurück! Und denen, die neu in Osten Ard sind, sage ich in Anlehnung an das, was einer unserer Helden, Simon Schneelocke, am Ende der ersten Geschichte zu einem Verbündeten sagt: Kommt nun mit uns. Dort wartet eine Welt voller Freunde auf euch – Freunde, von denen ihr manche noch gar nicht kennt.

Erster Teil

DIE FESTUNGSRUINE

In dem Schneetreiben glaubte er zunächst, der Soldat, der sich da vor ihm durch den eisigen Matsch der Frostmarkstraße schleppte, sei verwundet, an Nacken und Schultern blutbefleckt. Doch als er sein Pferd um die humpelnde Gestalt herumlenkte, sah er, dass die roten Flecken regelmäßig geformt waren und eine Art Wellenmuster bildeten. Er zügelte sein Tier, bis er mit dem Soldaten gleichauf war.

»Woher hast du das?«, fragte Porto. »Das Tuch?«

Der Soldat, dünn und einige Jahre jünger als Porto, blickte nur zu ihm auf und schüttelte den Kopf.

»Ich hab dich was gefragt. Wo hast du’s her?«

»Meine Mutter hat’s für mich gewebt. Lasst mich in Ruhe.«

Porto lehnte sich amüsiert im Sattel zurück. »Bist du wirklich ein Hafengässler, oder ist deine Mutter ein bisschen blind?«

Der Jüngere sah ihn jetzt halb verwirrt, halb ärgerlich an: Er hatte den Verdacht, dass ihn der Reiter beleidigen wollte, war sich aber nicht ganz sicher. »Was wisst Ihr davon?«

»Mehr als du glaubst, weil ich nämlich ein Felsengässler bin und wir euch schon seit Jahrhunderten beim Schlagball fertigmachen.«

»Ihr seid ein Shoro – ein Geyser?«

»Und du bist ein Grundhai, einer von der ganz begriffsstutzigen Sorte. Wie heißt du?«

Der junge Fußsoldat maß ihn misstrauisch. Das Hafengassenviertel und das Felsgassenviertel – zwei am Wasser gelegene Stadtteile oder Setros, wie sie in Ansis Pelippé, der größten Stadt in Perdruin, genannt wurden – rivalisierten immer schon miteinander, und selbst hier, etliche hundert Meilen von der perdruinesischen Küste entfernt, rechnete er offensichtlich als Erstes mit einer Prügelei. »Sagt mir, wer Ihr seid.«

Der Mann auf dem Pferd lachte. »Porto von der Shoro-Bucht. Eigentümer eines Pferds und einer fast vollständigen Rüstung. Und du?«

»Endri. Bäckerssohn.«

Endlich zeigte sich, fast als hätte er es bisher unterdrückt, ein Lächeln im Gesicht des Burschen. Er hatte noch so gut wie alle Zähne und wirkte dadurch noch jünger, wie einer der Buben, die winkend und johlend neben Portos Pferd herrannten, als er vor all den Monaten durch Nabban nordwärts geritten war. »Bei Usires, Ihr seid ganz schön lang geraten!« Endri musterte ihn von oben bis unten. »Was macht Ihr denn so fern der Heimat, Herr?«

»Ich bin kein Herr, nur ein Mann, der das Glück hat, ein Pferd zu besitzen. Und du erfrierst ja schier, weil du nicht schnell genug laufen kannst. Was ist mit deinem Fuß?«

Der jüngere Soldat sagte achselzuckend: »Pferd draufgetreten. Nicht Eures. Glaub ich zumindest.«

»Es war nicht meins. Ich würde mich an dich erinnern, mit deinem Hafengässlertuch.«

»Ich wollte, ich hätte noch eins. Und wenn’s in dem verdammten Shoro-Blau wär. Es ist so scheißkalt hier, macht einen fix und fertig. Sind wir schon in Rimmersgard?«

»Habe vor zwei Tagen die Grenze überquert. Aber hier oben leben alle wie die Gebirgstrolle. Häuser aus Schnee und zu essen nichts als Tannennadeln. Steig auf.«

»Was?«

»Steig auf. Ist zwar das erste Mal, dass ich einem Grundhai helfe, aber so schaffst du’s nicht mal bis zur Grenzfestung. Hier, halt dich an meiner Hand fest, ich zieh dich in den Sattel.«

Als Endri hinter ihm saß, gab Porto ihm einen Schluck aus seinem Trinkhorn. »War übrigens fürchterlich.«

»Was?«

»Die Abreibung, die wir euch dieses Jahr am Sankt-Tunatos-Tag verpasst haben. Ihr Grundhaie habt auf den Straßen geflennt wie Weiber.«

»Lügner. Keiner hat geflennt.«

»Nur weil sie alle damit beschäftigt waren, um Gnade zu flehen.«

»Wisst Ihr, was mein Vater immer sagt? ›Geh in den Palast, wenn du Recht suchst, geh in die Kirche, wenn du Barmherzigkeit suchst, aber geh ins Felsgassenviertel, wenn du Lügner und Diebe suchst.‹«

Porto lachte. »Für eine Heulsuse von Hafengässler ist dein Vater ein ganz schön weiser Mann.«

◆

Dies ist eine wahre Geschichte, wenn Worte wahr sein können. Wenn nicht, dann sind es nur Worte.

Einst, unter der Ägide des sechzehnten Großzelebranten der Königin, in der Zeit der Rückkehrkriege, wurde unser Volk, das Volk der Wolkenkinder, in der Schlacht um Asu’a besiegt, und Sturmkönig Ineluki begab sich in den Tod zurück, nachdem alle seine Pläne gescheitert waren. Unsere große Königin Utuk’ku überlebte, fiel aber in den Keta-yi’indra, einen Heilschlaf, kaum weniger tief als der Tod. Manchen der Unseren schien es, als sei das Ende aller Geschichten gekommen, als verstumme der Große Gesang selbst, auf dass das Universum seinen nächsten äonenlangen Atemzug tun könne.

Viele, viele der Unseren, die auf verlorenem Posten für ihre Königin gekämpft hatten, verließen jetzt die südlichen Lande in dem einzigen Bestreben, ihre Heimat zu erreichen, bevor die Rache der Sterblichen sie ereilte, da diese danach trachten würden, unsere Heimat im Berg niederzuwerfen und die letzten Wolkenkinder auszulöschen.

Dies war der Zeitpunkt, da das Volk nahezu vernichtet war. Aber es war auch eine Zeit außerordentlicher Tugend und Tapferkeit. Und wie immer im Gesang des Volkes waren auch jetzt die Momente größter Schönheit mit Zerstörung und Verlust vermischt.

So also stand es für viele Krieger vom Orden der Opfermutigen, als der Sturmkönig fiel, und für jene der anderen Orden, die mit ihnen ins Feindesland gezogen waren. Der Krieg war vorbei. Die Heimat war fern. Und im Nacken saßen ihnen die Sterblichen, Geschmeiß aus den schmutzigsten Straßen der Sterblichen-Städte, Söldner und Wahnsinnige, die nicht wie wir nur mit Bedauern töteten, sondern aus schierer, barbarischer Lust.

– Miga Seyt-Jinnata, Edle vom Orden der Chronisten

◆

Ich hatte gehofft, du übertreibst«, sagte Herzog Isgrimnur. »Aber es ist schlimmer, als ich mir je hätte vorstellen können.«

»Ein ganzes Dorf«, sagte Sludig. »Das ergibt doch keinen Sinn.« Er sah finster drein und schlug das Zeichen des Heiligen Baumes. Wie der Herzog selbst hatte auch der junge Krieger im eben zu Ende gegangenen Krieg schreckliche Dinge erlebt, Dinge, die keiner von beiden je vergessen würde. Jetzt lagen hier vor der Zehntscheuer im aufgewühlten Morast und blutigen Schnee ein weiteres Dutzend Tote, hauptsächlich Frauen und alte Männer, zwischen den zerstückelten Kadavern mehrerer Schafe. »Frauen und Kinder«, klagte Sludig. »Sogar Tiere.«

Zu Isgrimnurs Füßen lag der halb mit Schnee bedeckte Leichnam eines Kindes, die blaugrauen Finger noch immer nach irgendetwas ausgestreckt, der ganze Arm wie eine zertretene Blume. Wie schrecklich musste es für diese Dörfler gewesen sein, mitten in der Nacht aufzuwachen und sich von den totenbleichen Gesichtern und seelenlosen Augen der Nornen umgeben zu sehen, jener Gestalten aus alten Schauermärchen. Herzog Isgrimnur schüttelte lediglich stumm den Kopf, aber seine Hände zitterten. Es war schon schlimm genug, das blutige Chaos einer Schlacht mitzuerleben, die eigenen Männer tot oder sterbend am Boden zu sehen, aber seine Soldaten hatten wenigstens Schwerter und Äxte, konnten sich immerhin wehren. Das hier … war etwas anderes. In ihm krampfte sich alles zusammen.

Er drehte sich zu Ayaminu um. Die Sithi-Frau stand ein Stück von den Männern des Herzogs entfernt und blickte auf das Gewirr von Fuß- und Hufspuren hinab, das jetzt allmählich unter einer frischen Schicht von pulvrigem Weiß verschwand. Die steilen, goldenen Flächen ihres Gesichts und ihre länglichen, schmalen Augen waren fremdartig und undeutbar, während sie das grausige Werk der Nornen studierte, jener Verwandten ihres eigenen Volkes, die sich von ihr nur durch die Hautfarbe unterschieden. »Und?«, fragte er. »Was seht Ihr? Ich sehe nur gemeinen Mord.«

Ayaminus Blick tastete zunächst weiter den Boden ab. Sie schien nicht groß zwischen aufgewühltem Schnee und hingestreckten Körpern zu unterscheiden. »Die Hikeda’ya wollten Nahrung stehlen«, sagte sie. »Ich glaube nicht, dass sie von sich aus jemandem etwas getan hätten, aber sie wurden entdeckt.«

»Was soll das heißen?« Sludig bemühte sich gar nicht, seinen Zorn zu zügeln. »Wollt Ihr sie entschuldigen, weil sie Euresgleichen sind? Sie haben diese Leute brutal abgeschlachtet! Der Krieg ist vorbei, aber sie töten immer noch.«

Ayaminu schüttelte den Kopf. »Entschuldigen? Nein. Aber wenn die Hikeda’ya so hungrig waren, dass sie eine Sterblichensiedlung überfallen haben, müssen sie sehr, sehr hungrig gewesen sein – wahnsinnig vor Hunger. Wie mein Volk können auch sie notfalls von sehr wenig leben. Aber der Norden leidet schon lange unter den Frösten des Sturmkönigs.«

»Wir Rimmersmänner leiden auch unter diesem endlosen Winter, ohne deshalb ganze Dörfer zu vernichten!«

Ayaminu sah den jungen Krieger verwundert an. »Ihr Rimmersmänner, die ihr erst vor ein paar hundert Jahren aus dem Westen gekommen seid und Tausende meines Volkes getötet habt? Und erst dieses Jahr so vielen eurer Nachbarn, den Hernystiri, den Tod gebracht habt?«

»Verdammt, das waren nicht wir!« Sludig zitterte. »Das waren andere Rimmersmänner unter Skali von Kaldskryke – Herzog Isgrimnurs geschworenem Feind!«

Der Herzog legte Sludig die Hand auf den Arm. »Ruhig, Mann. Dieser Streit führt nirgends hin.« Doch in diesem Moment, da sich beim Anblick der toten Dörfler – seiner Dörfler, die Gott seinem Schutz anbefohlen hatte – alles in ihm zusammenzog, hatte Isgrimnur selbst Mühe, der Sitha freundlich zu begegnen. »Bedenkt, dass unsere Erinnerung nicht so weit zurückreicht wie die Eure, Ayaminu«, sagte er, so ruhig er irgend konnte, »und unser Leben auch nicht. Ich habe Euch auf Bitten Eures Herrn Jiriki, der ein Freund unseres Königspaares ist, gestattet, uns zu begleiten – aber nicht, Streit mit meinen Männern vom Zaun zu brechen.« Tatsächlich hatte sich der Herzog nur auf Drängen des frischgekrönten Königspaares Simon und Miriamel bereitgefunden, die Sitha mitzunehmen, und er war sich immer noch nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung gewesen war.

Er blickte bergab auf die Schlange der in lockerer Marschordnung wartenden Männer, die sich eine halbe Meile die Frostmarkstraße entlangzog. Es waren hauptsächlich Rimmersmänner, aber auch ein paar hundert Soldaten aus anderen Ländern, die die Kämpfe in Erchester weitgehend verpasst hatten und jetzt die leerstehenden Festungen an der nördlichen Grenze, zwischen den Landen des Hochkönigsbanns und den besiegten Nornen, wiederbemannen sollten. Wenn jemand von ihnen erwartet hatte, dass die Weißfüchse sich einfach tatenlos über die Grenze davonschleichen würden, wurde er jetzt eines Besseren belehrt.

»Das war Finnbogis Dorf.« Der bullige, zottelbärtige Brindur, Bruder des Thans von Skoggey und selbst ein bedeutender Than, hatte die Entscheidungsschlacht am Hochhorst überlebt, aber eine Menge Blut und den größten Teil eines Ohrs auf dem Schlachtfeld gelassen. Sein Helm saß schief auf dem Verband. »Ich habe ihn direkt vor dem Burgtor sterben sehen, Euer Gnaden. Ein Riese hat ihm den Kopf abgerissen und den Kopf anschließend über die Mauer des Hochhorsts geworfen.«

»Genug. Und genug auch von diesem Ort hier.« Isgrimnur wedelte unwirsch mit der Hand. »Gott, ich rieche die widerlichen Kreaturen noch über dem ganzen Blutgeruch – als wären sie eben erst hier gewesen.«

»Es ist unwahrscheinlich …«, setzte Ayaminu an, verstummte aber auf die erzürnte Geste des Herzogs hin.

»Wir hätten die Weißfüchse am Ende der Schlacht zusammentreiben sollen«, sagte Isgrimnur. »Und ihnen allen den Kopf abschlagen, Gefangene hin oder her, so wie Crexis es beim Fall von Harcha getan hat.« Er sah die Sitha an. »Das funktioniert doch bei Feenwesen genau wie bei normalen Leuten, oder? Sie einen Kopf kürzer zu machen?«

Ayaminu sah ihn nur wortlos an. Isgrimnur kehrte ihr den Rücken zu und ging knirschend durch den Schnee davon zu seinen wartenden Soldaten.

»Euer Gnaden, ein Reiter kommt. Er trägt Jarl Vigris Banner!«

Isgrimnur fuhr zusammen, blickte von seiner Karte auf und sah den Boten ungehalten an. »Was brüllst du denn so, Mann? Das ist doch nichts Außergewöhnliches.«

Der junge Rimmersmann errötete, auch wenn das auf seinen rötlichbraunen Wangen schwer auszumachen war. »Aber er kommt nicht von Osten auf die Straßengabelung zu. Nicht aus Elvritshalla, sondern von Westen.«

»Unmöglich«, sagte Sludig.

»Meinst du aus Naarved?«, fragte der Herzog schroff. »Was ist das denn für ein Unsinn?« Er stand auf, wobei er mit dem Bauch gegen die Tischplatte stieß, sodass die als Truppen dienenden Steine wackelten und hüpften. »Was sollte Vigri in Naarved machen, wenn es doch seine Aufgabe ist, Elvritshalla zu schützen?« Vigri war einer der mächtigsten Rimmersgarder Adligen nach Isgrimnur selbst und, wie schon sein Vater vor ihm, ein getreuer Gefolgsmann des Herzogs. Es war vollkommen undenkbar, dass der Jarl, wie hier im Norden die Grafen genannt wurden, seine Pflicht vernachlässigte. Isgrimnur schüttelte den Kopf, während er in die pelzgefütterten Handschuhe fuhr. »Dem Erlöser sei Dank, dass meine Gutrun noch heil und sicher bei unseren Freunden im Süden ist. Sind denn alle hier oben verrückt geworden?« Er verließ das Zelt, dicht gefolgt von Sludig. Die Sitha Ayaminu schlüpfte lautlos wie ein Schatten hinterher.

Der Bote und sein Pferd waren in Wolken von Atemdampf gehüllt. Hinter ihnen erstreckte sich östlich der Straße das schneebedeckte Grün des Dimmerskog-Waldes, die Bäume wie auf ihrem Posten festgefrorene Wachsoldaten, Reihe um Reihe, bis sie in weißem Nebel verschwanden.

»Was hast du für mich, Bursche?«, fragte der Herzog. »Schickt dich wirklich Vigri? Warum ist er nicht in Elvritshalla, um die Stadt zu verteidigen?«

Der Reiter, der inzwischen vom Pferd gestiegen war, tat sein Bestes, das Knie zu beugen, obwohl er sichtlich schon fast zu müde und durchgefroren war, um sich überhaupt noch auf den Beinen zu halten. »Hier, Euer Gnaden«, sagte er und streckte dem Herzog ein gefaltetes Pergament hin. »Ich bin nur der Überbringer – lasst den Jarl selbst sprechen.«

Isgrimnur las stirnrunzelnd und winkte dann seinen Bediensteten. »Gebt dem Mann etwas zu essen und zu trinken. Sludig, Brindur, Floki – wir müssen reden. In meinem Zelt.«

Drinnen drängten sich die Männer gespannt, aber stumm um den Herzog. Ayaminu war ebenfalls eingetreten, hielt sich aber wie immer im Schatten, reglos und wachsam.

»Vigri schreibt, die Weißfüchse würden seit über einem Monat durch unsere Lande in den Norden zurückkehren, zumeist in versprengten Grüppchen, die sich von unseren Städten und Dörfern fernhalten«, begann Isgrimnur. »Aber eine Schar, schwerbewaffnet und überwiegend beritten, sei zu groß, um sie zu ignorieren. Sie bewege sich langsamer fort. Vigri meint, diese Nornen brächten den Leichnam eines wichtigen Anführers zur Sturmspitze zurück – vielleicht sogar den der Nornenkönigin selbst.«

»Einen Leichnam?«, sagte Ayaminu im Halbdunkel am Eingang. »Mag sein, aber nicht den der Königin. Utuk’ku Silbermaske ist nicht tot. Sie hat eine schreckliche Niederlage erlitten, aber wenn sie gestorben wäre, hätten wir es mitbekommen. Und wenn ihr Geist auch bei Asu’a – dem Ort, den ihr den Hochhorst nennt – anwesend war, hat ihre körperliche Gestalt doch Nakkiga nie verlassen. Sie wartet noch immer im großen Berg.«

Isgrimnur runzelte die Stirn. »Nun ja, dann ist es eben irgendein anderer hoher Weißfuchs, den sie mit sich führen. Spielt keine Rolle. Vigri sagt, dieser Haufe sei von der Größe her ein kleines Heer und plündere daher in großem Stil entlang seines Wegs. Die Weißfüchse haben am Rand von Elvritshalla beträchtlichen Schaden angerichtet, deshalb ist Vigri mit einem Teil der dortigen Truppen, mehreren tausend Mann, ausgerückt, um sie zu stellen. Die Nornen haben erbittert gekämpft, aber schließlich konnte er sie in die Wildnis hinaustreiben. Doch wollte er sie nicht einfach entkommen lassen.« Er blickte auf den Brief, zog wieder die Brauen zusammen. »Bei Ädons Gnade, er sagt, er hätte all diese Weißfüchse – Hunderte – in einer halbverfallenen Nornen-Grenzfestung am Rand ihrer Lande eingeschlossen, am Skuggi-Pass.«

»Ihre alte Wirrwurzelfeste«, sagte Ayaminu. »Es kann keine andere sein.«

»Vigri hat die meisten seiner Soldaten zum Schutz von Elvritshalla zurückgelassen«, fuhr Isgrimnur fort. »Er sagt, sie sind zu wenige, um in derart offenem Gelände eine Belagerung aufrechtzuerhalten, und er fürchtet, dass die Nornen wieder entkommen. Er bittet uns, ihm mit unseren Männern zu Hilfe zu eilen.«

»Die Burg mag ja verfallen sein«, sagte Ayaminu, »aber die Gänge darunter sind tief und ausgedehnt. Die Hikeda’ya können diese Feste lange halten.«

»Nicht, wenn wir sie mit Feuer und schwarzem Eisen hinaustreiben wie Ratten«, sagte der junge Floki. Sein breites Gesicht zeigte, wie sehr ihm die Vorstellung gefiel.

»Lasst die Leichenhäutigen sich dort verkriechen bis zum Jüngsten Tag«, sagte Brindur. »Unsere Männer haben lange und hart gekämpft. Viele von ihnen sind schon über ein Jahr fern von Rimmersgard, und mancher, der mit uns auszog, liegt jetzt in der Erde von Erkynland oder fremden Landen noch weiter im Süden. Wen kümmern schon ein paar hundert Nornen? Schließlich ist ihre Macht gebrochen.«

»Ihre Macht wird nie gebrochen sein, solange ihre mordgierige Königin lebt.« Sludig hatte noch keinen Titel, würde aber sicher bald einen verliehen bekommen: Er war schon vor dem Krieg einer von Isgrimnurs verlässlichsten Dienstleuten gewesen und hatte im Kampf gegen den Sturmkönig großen Heldenmut bewiesen. »Dies sind vielleicht ihre letzten Heerführer und Adligen, die jetzt in einer Ruine fern der Heimat in der Falle sitzen. Ich finde, Floki hat recht, Than Brindur. Es ist unsere Chance, die Weißhäute zu zertreten wie Schlangenjunge, die man unter einem Stein findet.«

Isgrimnur konnte sich für keinen der beiden Vorschläge erwärmen. »Es lässt sich gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich diese Monster hasse«, sagte er langsam. »Allein für das, was sie mit meinem Sohn Isorn gemacht haben, könnte ich sie alle töten, egal ob Mann, Frau oder Kind.« Er schüttelte den Kopf, als wäre dieser zu schwer für seinen Hals. »Aber Brindur hat recht, unsere Leute sind müde. Ich will nicht noch mehr tapfere Männer im Kampf gegen die Feenwesen fallen sehen.«

»Bekämpft sie jetzt, oder Ihr müsst bald wieder gegen sie kämpfen«, sagte Sludig und klopfte auf eine der beiden Äxte an seinem Gürtel. Den jungen Rimmersmann hatte der Tod des Herzogsohnes Isorn fast so schwer getroffen wie Isgrimnur selbst. Noch immer glühte der Zorn auf die Nornen heiß in seinen Adern. »Wenn sie sich erst einmal weit genug erholt haben, um unsere Lande wieder zu überfallen, dann, Herr, werden wir mit Sicherheit wünschen, wir hätten sie ein für alle Mal erledigt, als sie schwach waren.«

Isgrimnur seufzte. »Dann gebt mir Bedenkzeit. Wir haben ja sowieso schon unser Nachtlager aufgeschlagen, also bleibt uns in jedem Fall der Abend, um eine Entscheidung zu treffen. Lasst mich eine Weile allein.«

Als die Männer hinausgingen, blieb Ayaminu an der Zelttür stehen. Ihre Augen glänzten im Lampenschein wie Goldmünzen. »Wünscht Ihr, dass ich hierbleibe, Herzog Isgrimnur?«

Er schnaubte. »Ihr wolltet mit uns kommen, um zuzuhören und zu beobachten, und da dies der Wille unseres neuen Königspaares war, habe ich zugestimmt. Aber ich habe nie gesagt, dass ich mir von Euch Ratschläge erteilen lassen würde.«

»Was kaum überrascht. Elvrits Volk war immer schon stur und blindwütig. Vielleicht sind die Zeiten des Fingil Blutfaust ja doch noch nicht so lange vorbei, wie Ihr glauben möchtet.«

»Mag sein«, sagte Isgrimnur säuerlich.

◆

Ohnehin schon langsam, weil er den Sarg unseres bedeutenden Feldherrn Großmarschall Ekisuno mit sich führte, wurde einer der kopfstärksten Trupps des Volkes noch dadurch in seinem Fortkommen behindert, dass sich ihm immer mehr fliehende Hikeda’ya anschlossen.

Herzog Isgrimnur von Elvritshalla, der Anführer der nördlichen Sterblichen, nahm mit einer großen Streitmacht die Verfolgung des besagten Trupps auf, während bereits einer der stärksten Bundesgenossen des Herzogs, Graf Vigri von Enggidal, ebenfalls Jagd auf diesen machte. Von den beiden grausamen Feinden in die Zange genommen, mussten sich die Wolkenkinder – die meisten vom Orden der Bauleute, aber auch einige Opfermutige und Mitglieder anderer Orden – in die verlassene Wirrwurzelfeste flüchten, wo ihnen nichts mehr zu bleiben schien als ein ehrenhafter Tod.

– Miga Seyt-Jinnata, Edle vom Orden der Chronisten

◆

Während das Dach und der Großteil der oberen Stockwerke längst eingestürzt waren, stellte die darunter gelegene große Halle von Ogu Minurato, der Wirrwurzelfeste, den noch am wenigsten beschädigten Teil der verfallenen alten Burg dar. Hier war der Schutt weggeräumt worden, um Platz für den riesigen Leichenwagen zu schaffen, dessen Räder fast so groß waren wie Viyeki. Das mussten sie auch sein, denn Ekisunos mächtiger Hexenholz-Sarkophag wäre für jeden kleineren Wagen zu schwer gewesen: Die Zelebranten, die jetzt um ihn herum beteten, wirkten im Verhältnis dazu wie Kinder.

Viyeki bemerkte mit Bestürzung, wie schnell hier, außerhalb der schützenden Mauern Nakkigas, alles verfallen war. Nur ein paar Sterblichen-Jahrhunderte, und die Natur hatte Ogu Minurato schon fast verschlungen, hatte an Mauerwerk und Fundamenten gefressen und deren Substanz durch ihre eigene ersetzt, sodass jetzt ein Meer von Wurzeln die Steinböden bedeckte, auf denen einst die Opfermutigen der Königin exerziert hatten. Es führte einem vor Augen, dass die Welt hier draußen im selben Eiltempo lebte wie die Sterblichen – dass er, Viyeki, und die restlichen Hikeda’ya darin für immer Fremdlinge bleiben würden.

Diese Welt ist für die Ihren gemacht, befand er. Die Wolkenkinder waren schließlich Vertriebene aus dem Verlorenen Garten und konnten nicht erwarten, dass irgendein anderer Ort ihnen genauso entsprach.

»Wir leben zu sehr in der Vergangenheit«, sagte eine Stimme hinter ihm, als widerspräche sie dem, was er dachte.

Verdutzt drehte Viyeki sich um und sah seinen Meister Yaarike da stehen und die Szene betrachten. Viyeki machte eine Geste der Ehrerbietung. »Preis sei der Königin, Preis sei den Hamakha«, sprach er die rituelle Grußformel. »Aber ich bitte um Verzeihung, Großmagister, ich verstehe nicht, was Ihr meint.«

»Unsere Liebe zur Vergangenheit behindert uns, jedenfalls in dieser Situation«, sagte Yaarike.

Rein äußerlich hätten Viyeki und sein Lehrer fast schon Brüder sein können. Die Haut des Großmagisters vom Orden der Bauleute war glatt, sein Gesicht so vornehm wie seine Ahnenlinie, aber ein leichtes, kaum merkliches Zittern seiner Hände und seiner Stimme verriet sein Alter. Yaarike war einer der ältesten Hikeda’ya-Überlebenden, geboren noch vor der sagenumwobenen Trennung von ihren Zida’ya-Vettern – jenen, die die Sterblichen Sithi nannten.

»Wie können wir zu sehr in der Vergangenheit leben, Magister?«, fragte Viyeki. »Die Vergangenheit ist der Garten. Die Vergangenheit ist unser Erbe – das, wofür so viele von uns gekämpft haben und gestorben sind.«

Yaarike zog die Brauen minimal zusammen. Sein offenes Haar hing zu beiden Seiten des Gesichts herab wie ein Paar feine weiße Vorhänge. »Ja, sicher, die Vergangenheit definiert uns, aber die Einfalt deiner Antwort enttäuscht mich.« Er machte mit seinen langen Fingern eine schnippende Geste, die ein Mittelding aus Verärgerung und Zärtlichkeit war.

»Ihr seht mich beschämt, Herr.«

»Du bist der gescheiteste meiner Heeresvorleute – du solltest mich eigentlich ohne große Erklärungen verstehen. Aber was ich meinte, war: Unser Leiden hier und jetzt kommt von unserer eigenen Selbstüberschätzung, Viyeki-tza.« Wenn sein Meister solcher Stimmung war, klangen seine Koseformen oft ein wenig herablassend. Viyeki wartete schweigend.

»Weißt du noch, was du gelernt hast, als du in den Orden der Bauleute eingetreten bist, damals vor so langer Zeit? Wenn du einen Fehler in einem Stein entdeckst, dann untersuche nicht nur den Fehler, sondern auch, wie er entstanden ist, wie er sich entwickeln wird, wenn man ihn sich selbst überlässt, und wie der umgebende Stein reagiert hat. Vernachlässige auch nicht, was dadurch vielleicht an Schönheit hervorgebracht wurde – ohne Fehler wäre die Welt unendlich viel ärmer.«

Viyeki nickte, unsicher, was das mit Selbstüberschätzung zu tun hatte. »Bitte helft mir, diesen Fehler zu untersuchen, Meister.«

»Schon besser.« Yaarike nickte. »Frage als Erstes, wie lange wir diesen Feldzug gegen die Sterblichen geplant haben. Die Antwort lautet: fast acht Großjahre – fünf Jahrhunderte in der Zeitrechnung unserer Feinde. Seit die Nordmänner das mächtige Asu’a erstmals den Unseren entrissen. An jenem Tag fielen Asu’a und sein Zida’ya-König Ineluki, und die kostbaren Hexenholzhaine wurden niedergebrannt. Als die Nachricht kam, wurden so viele Trauerbanner gehisst, dass ganz Nakkiga weiß verhängt war.«

»Ich entsinne mich, Meister.«

»Außer sich vor Schmerz«, fuhr der Magister fort, »riefen die Leute: ›Nie wieder eine solche Niederlage!‹ Aber jetzt sind wir erneut geschlagen worden.«

»Aber das war doch wohl nicht vorhersehbar, Meister.«

Yaarike schüttelte den Kopf. »Ich sage ja nichts gegen unsere Opfermutigen, die alles gegeben haben, und natürlich könnte ich nie irgendeine Art von Kritik an der Mutter des Volkes üben – die Königin zu kritisieren hieße ja, an der heiligsten Wahrheit zu zweifeln. Nein, nicht unseren Schlachtplan tadele ich, sondern unsere Selbstüberschätzung. Und hier haben wir ein Musterbeispiel.« Er zeigte auf den Wagen mit dem riesigen Sarg. »Ich denke einfach, dass eine Armee, selbst wenn sie von einem so bedeutenden Krieger wie Marschall Ekisuno geführt wird, keine so hinderliche Last wie den Sarkophag des Marschalls mit in die Schlacht schleppen sollte. Hätten wir gesiegt, dann wäre es kein Problem, selbst wenn Ekisuno nicht mehr am Leben wäre. Da wir jedoch verloren haben, müssen wir ihn jetzt mitschleppen – und wie du sicher gemerkt hast, hat uns der Leichnam des großen Kriegers in seinem schweren Riesensarg doch um einiges verlangsamt.«

In der bröckelnden großen Halle hörte man außer dem Murmeln der Trauer-Zelebranten nur das Seufzen des Windes in den Mauerruinen darüber. Viyeki fragte sich, warum sein Meister so redete, zumal über eine so wichtige Persönlichkeit wie den verstorbenen Ekisuno. Es klang geradezu spöttisch, aber bei dem Großmagister der Bauleute, der so tiefgründig war wie die innersten Klüfte Nakkigas, konnte man da nie sicher sein. Viyeki blieb nur zu nicken und zu hoffen, dass er sich nicht in die Nesseln setzte.

»Ah, ich bin froh, dass du mir zustimmst, Viyeki-tza«, sagte Yaarike. »Und da kommt Verbandskommandeur Hayyano mit seinen Männern, zweifellos, um zu erörtern, wie wir unser Leben dafür einsetzen können, Marschall Ekisunos leblosen Körper zu schützen.«

Jetzt war sich Viyeki fast sicher, dass sein Meister es spöttisch meinte, wenn er auch immer noch nicht verstand, war-um: Ekisuno war nicht nur der oberste Feldherr der Königin gewesen, sondern auch ein Nachkomme ihres längst verstorbenen Gemahls, des großen Ekimeniso. Wenn es jemandes Leichnam vor ruchlosen Sterblichen zu schützen galt, dann doch wohl den von Ekisuno.

Hayyano kam auf sie zu und machte rasch die gebührenden Gesten. Er war in der Schlacht von Asu’a einer der weniger erfolgreichen Verbandskommandeure der Opfermutigen gewesen, was ein Grund sein mochte, warum er überlebt hatte, aber er beherrschte den Trick, wichtig und geschäftig zu wirken. »Wie viele von Euren Bauleuten haben wir, Großmagister?«, fragte er, noch bevor er stehenblieb. »Wir werden ihre Ingenieurskünste brauchen, um diesen Ort zu verteidigen.«

Yaarike schwieg erst einmal lange genug, um Hayyano dar-an zu erinnern, dass er nicht nur in ihm einen Ranghöheren vor sich hatte, sondern selbst in Heeresvormann Viyeki. Als sich diese Erkenntnis schließlich – in Gestalt eines leisen, aber unverkennbaren Anflugs von Verunsicherung – im Gesicht des Verbandskommandeurs spiegelte, schwieg der Magister noch einen Moment und sagte dann: »Wir haben zwar genügend Bauleute, um diesen Ort vielleicht eine Zeitlang zu sichern, Verbandskommandeur, aber nicht, um ihn gegen eine lange, ernsthafte Belagerung zu halten.«

»Aber es gibt hier doch so viele unterirdische Gänge, Magister«, sagte Hayyano sichtlich überrascht. »Deshalb heißt diese Burg doch Wirrwurzelfeste! Sie werden es nie schaffen, uns dort hinauszutreiben. Und wir werden für jeden Kämpfer, den wir verlieren, zehn der ihren töten.«

»Mir ist wohl bewusst, warum die Feste diesen Namen trägt, Verbandskommandeur.« Yaarikes Ton war sarkastisch. »Und wenn wir keine andere Wahl haben, ja, dann kann dort unten im Dunkeln jeder von uns sein Leben teuer verkaufen. Doch selbst wenn wir für jeden unserer Gefallenen zwanzig von ihnen töten, würden wir doch nicht lange überleben und denen, die uns in Nakkiga erwarten, keine Hilfe sein. Und ist das nicht unsere vorrangige Pflicht?«

Hayyano straffte sich. Er mochte ja nicht zu den erfolgreichsten Offizieren der Königin zählen, aber er war eine beeindruckende, kraftvolle Erscheinung, und Viyeki wusste, dass er tapfer war. Das Wort »Pflicht« hatte ihn wieder selbstsicherer gemacht. »Meine Männer und ich sind vom Orden der Opfermutigen, Herr Yaarike«, sagte der Kommandeur. »Unsere Totenlieder sind bereits gesungen. Wie auch immer das hier ausgeht, auf uns wird die Königin stolz sein können.«

»Gewiss. Wenn die Königin dann noch lebt – wofür wir alle inbrünstig beten.«

Der Opfermutigen-Kommandeur reagierte sichtlich schockiert auf die Worte des alten Yaarike. »Der Garten bewahre sie vor allem Unheil – natürlich wird sie noch leben!«

»Wie wir es alle erbitten.« Yaarike machte das vertraute Zeichen für Möge die Königin ewig leben. »Doch einstweilen haben wir hier zwei wichtige Aufgaben.«

»Den gefallenen Ekisuno zu schützen, den edelsten Feldherrn der Königin«, sagte Hayyano prompt.

Yaarikes Nicken war eher beiläufig. »Ja, sicher. Aber auch das Leben der noch nicht gefallenen Diener der Königin – meiner gut hundert Bauleute, Eurer rund drei Dutzend Opfermutigen sowie der zwei, drei Dutzend Mitglieder anderer Orden, die im Kampf wohl kaum besonders nützlich sein dürften.«

»Ihr erwartet doch nicht von Zelebranten, an der Seite von Opfermutigen zu kämpfen?«, sagte Hayyano mit einem beunruhigten Blick auf die Trauerpriester rund um Ekisunos Sarg. »Außerdem haben sie ja ihren eigenen Dienst zu verrichten.«

»Wenn es darum geht, ob wir alle wie Ratten erschlagen werden oder ob die Zelebranten ihre Gebete kurz unterbrechen, um ein Schwert zu schwingen oder einen Stein zu schleudern, ja, dann finde ich allerdings, dass sie kämpfen sollen.« Yaarikes Gesicht war ausdruckslos, aber Viyeki kannte den Magister gut genug, um den Ärger in seiner Stimme zu hören. »Und als der höchste Adlige in dieser Festung erwarte ich, dass meine Befehle befolgt werden.«

»Natürlich, Großmagister«, sagte Hayyano schnell, aber an seinem Gesicht war abzulesen, dass er sich einen Widerspruch verkniff. Viyeki dachte, dass der Verbandskommandeur viel zu durchschaubar war. Kein Wunder, dass er es trotz seiner hohen Geburt nur zu einem mittleren Rang gebracht hatte.

»Gut. Dann wünsche ich, Verbandskommandeur, dass Ihr mit Euren Leuten untersucht, wie dieser Ort am besten zu verteidigen ist. Wir werden meine Bauleute die wichtigsten Stellen verstärken lassen. Die Sterblichen, die uns belagern – was tun sie gerade?«

»Im Moment nicht viel«, sagte Hayyano. »Sie scheinen davon auszugehen, dass Ogu Minurato bereits in ihrer Hand ist und sie nichts weiter zu tun brauchen, als zu warten.«

»Was nicht ganz falsch ist«, sagte Yaarike. »Wir haben kaum etwas zu essen, und der Brunnen ist voller Schutt. Das zumindest können meine Bauleute sofort in Angriff nehmen. Geht jetzt, Verbandskommandeur Hayyano. Wir besprechen uns wieder, wenn die Erste Laterne am Himmel erscheint.«

»Jawohl, Großmagister.« Hayyano kreuzte als rituelle Bestätigungsgeste die Unterarme vor der Brust und führte seine Opfermutigen wieder hinaus.

Als er weg war, schüttelte Yaarike den Kopf. »Ich bin froh, dass die Sänger hier eine Anführerin wie Tzayin-Kha haben«, sagte er. »Sie ist wenigstens klug und denkt, bevor sie spricht. Was macht der Sänger-Orden im Moment?«

Viyeki mochte die Sänger nicht. Wie die meisten Mitglieder anderer Orden misstraute er den Zauberkräftigen und fürchtete ihren Meister Akhenabi, den Herrn des Sanges, der nach Königin Utuk’ku die mächtigste Person in Nakkiga war. »Tzayin-Kha hat gesagt, sie wolle ihre Leute in falscher Haut hinausschicken, um Anzahl und Stimmungslage der Feinde zu erkunden. Und sie würden die Feuer der Beunruhigung unter den Sterblichen entzünden.«

»Gut. Freut mich zu hören, dass sie beschäftigt sind.«

Kurz glaubte Viyeki, die Müdigkeit hinter der unbewegten Miene seines Meisters zu sehen. »Ich werde unsere Bauleute ebenfalls beschäftigen, Meister«, sagte er. »Mit Eurer Erlaubnis werde ich dafür sorgen, dass der Brunnen von Schutt freigeräumt wird.«

Yaarike nickte. »Ja, tu das, Viyeki-tza. Die Verteidigungsanlagen dieser Burg zu verstärken, wird durstig machen.«

Viyeki verneigte sich. »Es wird getan sein, bevor die Laterne am Horizont erscheint.«

◆

Wenn du also nicht den Rest deines Lebens als Soldat verbringen willst, was machst du dann hier im kältesten Teil des Nordens, kleiner Grundhai?« Sie saßen beide auf dem Rücken von Portos Pferd, und der Ältere versuchte Endri abzulenken. Der junge Mann war blass geworden, als ihnen der Nordländer-Than, der die Söldner kommandierte, ihre Befehle erteilt hatte, und auf dem zweitägigen Ritt seither waren Endris Gedanken immer wieder in denselben düsteren Strudel hineingesaugt worden. »Warum bist du nicht zu Hause und hilfst deinem Vater Kümmelkuchen backen?«

»Ich wollte etwas von der Welt sehen.«

Porto lachte. »Das hat ja auch geklappt! Ist doch schon mal was!«

»Schrecklich ist es.« Der Junge unterdrückte ein Schaudern. »Ehrlich gesagt, Porto, es ist die immer gleiche Geschichte – zu läppisch, um sie zu erzählen. Es war wegen einem Mädchen.«

»Ach. Sie hat einen dicken Bauch bekommen, und dich hat plötzlich das Fernweh gepackt.«

»Nein!« Aber die Vorstellung schien dem jungen Mann fast schon zu gefallen. »Nein, das nicht. Sie hat sich für einen anderen entschieden. Wollte keinen Bäckerssohn heiraten. Wollte wohl nicht, dass ihre hübschen Hände vom ewigen Teigkneten rot und wund werden. Ich … ich wollte es nicht mit ansehen. Ihre Familie wohnt uns direkt gegenüber. Also bin ich mit Herrn Halawe nach Erkynland gezogen – zu den Kämpfen am Hochhorst.«

»Wo Herr Halawe von Erdkobolden gefressen wurde, wenn ich mich recht erinnere.«

Endri zuckte zusammen. »Ich hab’s nicht gesehen, aber ich habe davon gehört.« Er machte das Zeichen des Baumes. »Gott schenke ihm Ruhe. Er war ein braver Mann.«

»Das habe ich gehört.«

»Und Gott schütze uns alle.« Endri machte wieder den Baum.

Porto schlug ebenfalls das Zeichen. »Das alles hier also nur, um einem Mädchen aus dem Weg zu gehen, das dir einen Korb gegeben hat?«

»Dass ich hier oben landen würde, hab ich ganz gewiss nicht gedacht.« Im nächsten Moment wurde sein Ton munterer. »Und Ihr, Porto? Habt Ihr zu Hause ein Mädchen?«

Porto nickte. »Meine Frau, Sida, Ädon segne und behüte sie. Und unseren kleinen Sohn, der noch ein Säugling war, als ich aufgebrochen bin. Der Herr allein weiß, wann ich die beiden wiedersehe.«

»Ihr werdet sie wiedersehen.« Wenn Endris Stimmung ins Positive umschlug, konnte er so fröhlich und optimistisch sein wie ein Kind. Das erinnerte Porto an seinen jüngeren Bruder Andoro, der jetzt schon über zehn Jahre tot war, und es versetzte ihm einen Stich. »Wir überstehen das hier«, sagte der Junge, als wäre Porto der Ängstliche. »Ihr werdet sehen.«

Porto lächelte ob seines gelungenen Ablenkungsmanövers. »Da hast du sicher recht.« Aber er wusste, die tiefen, stillen Wälder und der graue Himmel würden den jungen Mann schon bald wieder in den Strudel der Angst reißen. »Heá, kennst du irgendwelche Lieder?«, fragte er.

Endri lachte. »Die feschen Hafengässler natürlich. Da kann ich den ganzen Text, auch den Teil über die Geyser und wie wir sie allemachen.«

»Und ich sitze hilflos vor dir im Sattel und muss zuhören.« Porto verdrehte die Augen. »Also leg los, du undankbarer Kerl. Bring mich dazu, meine Güte zu bereuen.«

Endri hatte schon vor Stunden zu singen aufgehört, und bald darauf war auch ihre Unterhaltung verstummt. Während sie zwischen finsteren Hügeln dahinritten, wurde es immer kälter, und Stille legte sich wie Nebel über die alte Straße.

Sie erblickten die Ruine erstmals vom Fuß des Passes aus: eine dunkle Anhäufung rechteckiger Formen nahe dem schneefleckigen Gipfel. In stundenlanger Mühsal näherten sie sich ihr, und die immer höher werdenden Talwände rechts und links des Passes tauchten die Kolonne in Nebel und tiefen Schatten. Porto beschlich das Gefühl, er werde hilflos zu der alten Festung hingezogen, als wäre sie eine mächtige Mühle, die ihn zermahlen würde.

»Ich verstehe das nicht.« Endris Stimme durchbrach so plötzlich die lange Stille, dass Porto zusammenfuhr. Wohl zum dutzendsten Mal binnen der letzten Stunde machte Endri das Zeichen des Baumes. »Gütige Elysia, was tun wir hier in dieser schrecklichen Gegend? Schaut Euch das an! Warum führt uns Herzog Isgrimnur hierher? Er hat doch gesagt, wir wollen zu einer Grenzfestung.«

»Hör auf zu jammern, Südländer«, rief ein junger Rimmersmann, der neben ihnen ritt. »Du machst uns ja Schande.« Der Reiter war kräftig wie ein Ochse, mit einem borstigen rötlichen Bart, der einen Großteil seines breiten Gesichts bedeckte; auf seinem Schild war ein roter Adler abgebildet, woraus Porto schloss, dass dieser Mann Floki sein musste, Than Brindurs Sohn. »Das da ist eine Grenzfestung«, sagte Floki. »Es ist nur zufällig eine Grenzfestung des Feindes, das ist alles.«

»Sehr witzig«, sagte Porto. »Aber mein Freund hat recht. Dafür haben wir uns nicht verdingt. Es ging um einen Posten an der Rimmersgarder Grenze.«

»Sechs Kupferstücke im Monat und Verpflegung«, sagte Endri.

»Für mich ein Silberstück und vier Kupferstücke«, sagte Porto. »Weil ich ein eigenes Pferd habe.«

»Aber ich habe nie gesagt, ich würde gegen die Nornen kämpfen!«

Porto fühlte Endris Zittern an seinem Rücken und wusste, es war nicht nur wegen der Kälte.

»Ich will zurück«, sagte Endri.

»Du dachtest nicht, dass du gegen die Nornen kämpfen würdest?« Flokis Lachen war laut und rauh. »Was dachtest du denn, was du in einer Grenzfestung am Rand der Nornfjälls tun würdest?«

»Ich wusste nicht, dass wir so weit nach Norden ziehen würden«, sagte Endri, »dass wir … dass sie …« Seine Stimme verlor sich.

»Lass dich von dem da nicht entmutigen – wir kommen wieder nach Hause«, erklärte Porto seinem jungen Freund, aber er war keineswegs so zuversichtlich, wie er sich gab. »Ich nehme dich mit, Endri. Im Felsgassenviertel wird es dir gefallen. Mein Schwiegervater ist Färber, ein reicher Mann. Bei ihm findest du bestimmt ein Auskommen.«

»Aber nicht als Soldat«, sagte der Rimmersmann. »Nicht mit dem Gejammer.«

»Halt den Mund, Nordmann«, sagte Porto. »Langsam geht mir der Klang deiner Stimme auf die Nerven.«

Brindurs Sohn lenkte sein Pferd näher heran, und einen Moment lang befürchtete Porto schon eine handfeste Auseinandersetzung, aber jetzt bemerkte der Nordländer offensichtlich, wie groß sein Gegenüber war. »Deine Einstellung zu mir wird sich ändern, sobald die Weißfüchse auf dich losgehen, du südländischer Weichling.« Der bärtige Bursche gab seinem Pferd die Sporen und preschte vorwärts. »Dann schreist du nämlich nach mir, nicht nach deinem kleinen Lustknaben da«, rief er über die Schulter. ›Floki, Hilfe, rette mich vor den Vit Refar!‹ Das wirst du rufen.«

»Ich bete, dass ich die Stimme verliere, ehe mir meine Zunge Schande machen kann.« Das war eine alte perdruinesische Redensart, die Porto schon oft benutzt, aber noch nie so ernst gemeint hatte.

»Aber er hat recht«, sagte Endri. »Ich bin kein Soldat. Ich habe Angst.«

»Ich habe neben dem großen Camaris persönlich gekämpft, als er Josua Ohnehands Heer in Nabban anführte. Ich habe damals Angst gehabt, und ich habe auch heute Angst. Das ist nichts Ehrenrühriges.«

»Ehre ist mir egal, Porto. Ich will einfach nur nach Hause.«

◆

Isgrimnurs Männer erreichten den Skuggi-Pass und schlugen ihr Lager am Hang unterhalb der Festungsruine auf, neben Vigris Truppen aus Elvritshalla. Das Zusammentreffen von Männern, die sich viele Monate nicht mehr gesehen hatten, gab dem Ganzen trotz der Kälte und des Schneegestöbers etwas von einem Fest.

Obwohl sich durch die Vereinigung mit den Truppen des Grafen die Zahl der Kämpfer mehr als verdoppelt hatte, war Herzog Isgrimnur noch nicht gänzlich beruhigt. Immer wieder zog es seinen Blick hinauf zu den halbverfallenen Mauern, von denen aus sie, wie er wusste, beobachtet wurden. Er hatte mehr Erfahrung mit den Weißfüchsen als irgendeiner seiner Männer. Selbst ein kleiner Haufe Nornen konnte unter gegnerischen Truppen Chaos stiften, und diese Wesen waren schwerer zu töten als wütende Bienen.

Er blickte zu Vigris großem Lagerfeuer hinüber, wo der stämmige, kurzgewachsene Graf mit seinen Thanen trank und lachte. Vigri sah Isgrimnur und winkte ihm, herüberzukommen. Der Herzog hob die Hand und signalisierte: gleich. Er war noch nicht so weit, zum gemütlichen Teil überzugehen.

Lieber die Jagd fortsetzen, solange die Fährte frisch ist, wie mein Vater immer sagte. Er wandte sich wieder der Sitha zu, die ihm gegenübersaß. Sie war dabei, aus einem langen Eschenast einen Stab zu schnitzen, und wirkte so ruhig und so gleichgültig dem Schneefall gegenüber wie eine Statue.

»Warum ist es hier in den letzten Tagen des Yuven immer noch so verdammt kalt?«, knurrte er. »Ich dachte, der Sturmkönig sei endgültig verschwunden.«

Ayaminu sah nicht auf. »Ineluki hat viele große Stürme heraufgesungen. Sie werden sich nicht so schnell wieder legen, nur weil sein Einfluss erloschen ist. Außerdem ist es hier oben immer kalt.«

Isgrimnur hielt die Hände wieder ans Feuer. »Ein großer Trupp der Nornen, die Erkynland angegriffen haben, sitzt in dieser Ruine fest«, sagte er leiser. »Wenn Ihr Euren Leuten eine Botschaft schicktet, Ayaminu, würden sie dann kommen? Würden sie uns helfen, das hier ein für alle Mal zu Ende zu bringen?«

Sie sah ihn an – ein Blick, den er nicht deuten konnte. Das war immer schwer bei diesen Sithi, deren Gefühle und selbst deren Alter Sterblichen ein Mysterium blieben. Er wusste, dass Ayaminu aufgrund ihres Alters unter ihresgleichen große Verehrung genoss, aber äußerlich schien sie sich von jüngeren Sithi-Frauen wie etwa Jirikis Schwester Aditu kaum zu unterscheiden. Vielleicht war ihre Haut dünner, waren ihre Bewegungen weniger kraftvoll – manchmal wirkte sie fast schon fragil, wie eine Frau, die einst als Schönheit gegolten, doch bis vor kurzem an einer langen Krankheit gelitten hatte. Ihre goldenen Augen aber funkelten wie die seiner Frau Gutrun in deren zornigsten Momenten und waren so scharf wie die Augen eines Jagdfalken.

»Nein«, sagte die Sitha schließlich. »Wie ich Euch schon erklärt habe, Herzog Isgrimnur, werden meine Leute nicht kommen. Die Zida’ya haben als Verbündete mit euch sterblichen Sudhoda’ya gekämpft, aber das heißt nicht, dass unsere Wege von nun an immer in dieselbe Richtung führen werden. Wir werden euch nicht helfen, unsere Verwandten zu vernichten.«

»Aber warum seid Ihr dann hier? Wozu der ganze weite Weg? Nur um zu beobachten?«

Sie betrachtete den langen Stab, an dem sie arbeitete, im Feuerschein, ehe sie das Messer wieder ansetzte. »Ihr sprecht, als hätte Beobachten und Lernen als solches keinen Wert.«

Isgrimnur schüttelte den Kopf. Gespräche mit Sithi ähnelten Gesprächen mit Kindern oder Betrunkenen – nicht, weil sie dummes Zeug redeten, nein, aber das Gespräch drehte sich immer im Kreis, bis man den Ausgangspunkt vergessen hatte. Vielleicht stimmte ja, was sie sagte – dass sie nur zum Beobachten hier war –, aber der Herzog traute dem nicht. Wissen Simon und Miriamel überhaupt, wie unwahrscheinlich es ist, dass wir jemals ruhig neben derart seltsamen Geschöpfen wie diesen Feenwesen leben können? Eher gehen wir eine Partnerschaft mit den Vögeln der Lüfte ein. Sie sind einfach zu anders als wir, diese Wesen – und sie machen sich auch gar nicht die Mühe, uns etwas zu erklären. »Bitte verwirrt mich nicht durch Reden, die sich in den Schwanz beißen, Ayaminu«, sagte er. »Natürlich hat Lernen einen Wert, aber Kämpfen zum eigenen Schutz ebenfalls.«

»Die Hikeda’ya ziehen sich in ihre Lande zurück.« Der Ton der Sitha war milde, als schlüge sie lediglich eine andere Deutung vor.

Der Herzog bemühte sich, seinen Ärger zu zügeln. »Ja, nachdem sie im ganzen Norden gemordet und geplündert haben – und in ganz Erkynland ebenfalls. Nachdem sie versucht haben, die Sterblichenreiche zu unterwerfen und ihren toten Herrscher über uns alle zu setzen.«

Ayaminu mochte amüsiert sein, aber sicher sagen ließ es sich nicht. »Und Ihr wollt sie jetzt lehren, das nicht zu tun, indem ihr umgekehrt das Gleiche tut. Blut für Blut.«

Isgrimnur schüttelte den Kopf. »Von Simon und Miriamel, dem neuen Königspaar auf dem Hochhorst, habe ich nur den Auftrag, dass die zurückweichenden Nornen künftig kein Unheil mehr anrichten können. Doch ohne die Hilfe Eures Volkes bleibt mir wohl keine andere Wahl, als das Wohlverhalten dieser Kreaturen dadurch sicherzustellen, dass ich sie ganz ausrotte – zu dieser Überzeugung gelange ich mehr und mehr.«

»Und da findet Ihr es verwunderlich, dass mein Volk Euch nicht helfen will?«

»Ich finde es schon weniger verwunderlich, nachdem ich einige Zeit mit Euch verbracht habe, Ayaminu.« Es fiel dem Herzog schwer, sich zu beherrschen. »Ihr seid doch ganz offensichtlich der Meinung, dass nichts, was Eure Nornen-Vettern tun, bestraft werden muss.«

»Nein, das stimmt nicht. Ich weiß nur, dass die Hikeda’ya sich selbst bestrafen werden – sich bereits bestrafen –, und zwar schwerer, als Ihr es Euch vorstellen könnt.«

»Genug.« Isgrimnur stand empört auf. »Da wo ich herkomme, lassen wir Mörder nicht ihre eigene Strafe wählen.« Er überließ Ayaminu ihrer Schnitzerei und ging zu dem größeren Feuer hinüber, an dem Vigri und dessen Thane einen Trinkschlauch kreisen ließen. Die Sonne war untergegangen, und die schroffen Felsen hinter der Feste der Weißfüchse schimmerten im letzten Licht wie schiefe Zähne.

»Da seid Ihr ja, Herr«, rief Vigri. »Jetzt hat das Bierfest seinen Ehrengast!« Vigri von Enggidal war ein kleiner Mann, über den immer gewitzelt wurde, er habe wohl Trolle in seinem Stammbaum, aber er war stämmig und stark. Nicht wenige Gespräche an seiner Abendtafel hatten damit geendet, dass Vigri, durch irgendetwas aufgebracht, den mächtigen Eichenholztisch an einem Ende hochhob und alles, was sich darauf befand, auf den Boden der Speisehalle kippte, wobei oft auch ein paar Gäste in der Strohstreu landeten. Isgrimnur war froh, Vigri wieder an seiner Seite zu haben. Er war verlässlicher als Brindur, bei dem Kälte und Hitzigkeit wechselten, und Brindurs Sohn Floki, der nur hitzig war.

Vigri und seine Gefolgsleute wirkten erstaunlich betrunken für diese frühe Abendstunde, aber Isgrimnur und seine eigenen Männer waren ja gerade erst angekommen, und der Herzog wusste, es musste für Vigris Soldaten schwer gewesen sein, im Feindesland auf Verstärkung zu warten, noch dazu an einem Ort, der so düster und verrufen war, dass sich noch kein Rimmersmann hierhergewagt hatte, obwohl die verfallene Festung schon vor Jahrhunderten von den Nornen aufgegeben worden war. Vigri und seine Männer hatten die letzten Tage wahrscheinlich damit zugebracht, für Isgrimnurs Eintreffen zu beten und in jedem Schatten böse Geister zu hören und zu sehen. Kein Wunder, dass sie jetzt feierten. »Ich musste mich noch um ein paar Dinge kümmern. Meine Männer sind nicht begeistert. Die meisten hatten damit gerechnet, jetzt schon zu Hause in Elvritshalla zu sein.«

»Meinen Männern geht es genauso, Herr«, sagte Vigri. »Sie haben vor vierzehn Tagen gehört, der Krieg sei vorbei, und kurz davor erfahren, dass Skali Scharfnase tot ist. Wir haben doch gesiegt, warum also kämpfen wir immer noch?«

»Siegen ist eine Sache«, sagte der Herzog. »Die Feinde davon zu überzeugen, dass sie verloren haben, ist eine ganz andere.«

Vigri grinste. »Sie zu töten, wäre da ein gutes Mittel.«

Isgrimnur machte ein säuerliches Gesicht. »Nornen zu töten, ist nicht so leicht, wie es klingt. Wie viele sind dort oben, und wie ist ihre Moral?«

»Schwer zu sagen, Euer Gnaden. Sie huschen von Schatten zu Schatten wie Katzen. Außerdem sehen sie sich alle so ähnlich, dass man nie weiß, ob es nur ein Nornenkrieger ist, der an einem Dutzend verschiedener Stellen auftaucht.«

»Dann nennt mir Eure Schätzung.«

»Vielleicht nur viermal zwanzig, vielleicht auch dreihundert. Aber wir haben keine Riesen unter ihnen gesehen.«