Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

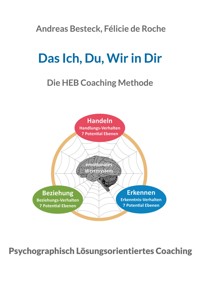

Alle Menschen haben eine Gemeinsamkeit. Sie gestalten ihren Alltag über ihr Verhalten im Handeln, Erkennen und im Beziehungsverhalten. Die HEB Coaching Methode basiert auf den Erkenntnissen wie diese drei Verhalten miteinander interagieren. Félicie de Roche und Andreas Besteck, die Entwickler der Methode, haben mit dem HEB Psychographie Modell eine persönlichkeitspsychologische Arbeitsstruktur geschaffen. Sie ermöglicht es die individuellen Verhaltensformen in den drei HEB Lebensbereichen, ihren charakteristischen Eigenschaften und den Zusammenhängen mit unseren Gefühlen abzubilden. Mit diesem neuen Modell war es den beiden Entwicklern möglich die ganzheitliche und salutogenetisch ausgerichtete HEB Coaching Methode zu entwickeln, eine Methode, die das Körper-Seele-Geist-Denken in den Mittelpunkt stellt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die wahre Enddeckungsreise besteht nicht darin, dass man neue Länder sucht, sondern dass man neue Augen hat.

Marcel Proust

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Einleitung

1 Autonomie, Scripts und Selbstorganisation

2 Die HEB Coaching Methode erleben, ein Interview

3 Warum Kommunikation mal gut, mal schief läuft

4 Zur Entwicklung der HEB Coaching Methode

5 „Psychographie“, was bedeutet das?

6 Das HEB Psychographie Modell unseres Verhaltens

7 Die sieben Potentialebenen des Verhaltens

8 Resilienz oder die Erinnerung der Sprungfeder

9 Die HEB Coaching-Methode

10 Vom negativen Erleben zum positiven Gestalten

11 Arbeiten auf „Augenhöhe“

12 Der Mensch ein „Atemkörper“?

13 Den Gefühlen eine Sprache geben

14 Praxisarbeit u. Anwendungsbereiche mit HEB Coaching

15 HEB Coaching in der Zukunft

16 Quellenverzeichnis

17 Über die Autoren

Vorwort

„Das Ich, Du, Wir in Dir“ ...

Sie werden sich sicher fragen, was das bedeutet. Noch dazu bei einem Fachbuch, in dem es um moderne psychologische Themen und Coaching geht. Wenn Sie den grösseren Teil dieses Buches gelesen haben, wird sich Ihnen die Bedeutung davon ganz leicht erschliessen, denn irgendwo ist dieser Satz auch Programm.

Wieso haben wir dieses Buch geschrieben? Es gibt doch weiss Gott genug über Coaching zu lesen. Aber eben nicht über HEB Coaching.

Seit 2009 gibt es diese Coaching Methode, eine HEB Coaching Fachschule Schweiz, einen Verband (SFPLC) und viele praktizierende HEB Coaches. Und immer wieder wurden wir von ehemaligen Ausbildungsabsolventen und heutigen Coachs, aber auch von zahlreichen interessierten Klienten und Klientinnen gebeten, unsere Praxiserfahrungen und die Methodengrundlage nun auch in einem Buch zu dokumentieren.

Diesem Wunsch sind wir nun nachgekommen.

Wir möchten mit dieser Publikation das Umfeld, die vielen Hintergründe und die Entstehung dieser strukturierten Konzeption darstellen, aber auch die professionellen Grundhaltungen des psychographisch lösungsorientierten Coachings und der daraus resultierenden HEB Coaching Methode.

Allschwil bei Basel 2023Andreas Besteck und Félicie de Roche

Einleitung

Sie kennen das vielleicht auch aus Ihrem eigenen Erleben: Wir selbst und unsere Mitmenschen nutzen sehr individuelle Wege, um unsere Probleme zu lösen oder angestrebte Wunschziele zu erreichen. Aber manchmal finden wir den Schlüssel zu diesem Lösungsweg nicht, obwohl er scheinbar direkt vor uns liegen würde. Das Problem hat uns fest im Griff und unseren Blickwinkel gehörig eingeengt.

Alle Strategien, die wir normalerweise nutzen könnten, wenn es uns gut ginge, stehen auf einmal nicht mehr zur Verfügung. Für uns als professionelle Prozessbegleiter stellte sich daher die Frage: Wie ermöglichen wir es Menschen in diesem Zustand, den Fokus wieder auf sinnvolle (vielleicht sogar bekannte) Lösungsstrategien richten zu können?

Wer sind wir?

Wir, das sind die Autoren dieses Buches, Andreas Besteck und Félicie de Roche, die Entwickler der HEB Coaching Methode und die Gründer der HEB Coaching Fachschule Schweiz.

Mit ganz unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und einer mehr als 20jährigen Praxiserfahrung als Coachs war es uns möglich, diese Arbeitsmethode aus unseren verschiedenen Erfahrungen und Blickwinkeln heraus entstehen zu lassen.

So kam Félicie de Roche mit einem grossen praktischen Erfahrungsschatz zur HEB Coaching Entwicklung und Beratungsarbeit. Ihre Basis umfasst einen professionellen schulmedizinischen Hintergrund, Diplom für Atempädagogik nach Klara Wolf, diverse psychologisch-systemische Ausbildungen und ein breites Anwendungs- und Erfahrungsspektrum in der eigenen Atem- und Coachingpraxis.

Andreas Besteck ist Musiker, war international konzertierender Solist, ca. 30 Jahre Pädagoge, Coaching-Forscher und -Entwickler mit einen breiten wissenschaftlichen Studien-Hintergrund in Philosophie und Pädagogik.

Psychologische Weiterbildungen unterstützten seinen Weg zum HEB Entwickler und Coach.

Was ist HEB Coaching, was soll dieses Buch leisten?

HEB Coaching ist eine von uns geschaffene ganzheitliche Arbeitsmethode zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Bearbeitung und Lösung von psychosozialen Problemfeldern. Aufgrund ihrer Strukturen ist sie für ein extrem breites Anwendungsspektrum prädestiniert. Dabei geht es um Themen und Zielsetzungen, die in der Praxis gleichermassen eine aktive Beteiligung von Coach und Coachee erfordern.

Dieses Buch ist daher weder als Anleitung zum Selbstcoaching, noch als Ausbildungshandbuch gedacht, da man die Arbeitsweisen und Techniken der HEB Methode praktisch erlernen muss.

Vielmehr bietet es einen Einblick, mit welchen Hintergrundüberlegungen wir zu einem strukturierten und strategisch angelegten Ablauf in der Persönlichkeitsarbeit gekommen sind, der zu unserer Arbeitsmethode auf Basis des HEB Psychographie Modells geführt hat. Dieses ist auch der besondere Schwerpunkt dieses Buches.

Was erwartet Sie in diesem Buch?

Ein paar Streiflichter sollen kurz illustrieren, um welche Themen es u.a. in der Folge gehen wird, bevor wir diese in den nachfolgenden Kapiteln detailliert behandeln:

HEB Coaching ist angewandter Konstruktivismus; es ist ein konstruktivistisches Konzept, welches die individuelle Wirklichkeit der Menschen praxisorientiert nutzt. HEB Coaching basiert auf einem systemischen und lösungsfokussierten Ansatz zur Förderung einer ganzheitlichen Potential-und Persönlichkeitsentwicklung von Menschen.

Das verhaltensorientierte Konzept orientiert sich an den Grundverhalten, mit denen wir unseren Alltag gestalten - Handeln, Erkennen/Denken und Beziehung. Mit dieser Voraussetzung und daraus abgeleiteten Strukturen entwickelten wir das psychographisch lösungsorientierte Coaching PLC®, die zugrunde- liegende Arbeitsweise der HEB Coaching® Methode.

Was macht eigentlich „gutes“ Coaching aus?

Bei der Entstehung der Methode ging es uns primär um drei Kernpunkte:

Unterstützung der Klientinnen und Klienten zur selbstbestimmten Potential- und Persönlichkeitsentwicklung (Autonomie)

pädagogisch angelegte Trainingsansätze für die alltagstauglich Integration salutogenetischer Effekte

Entwickeln von methodisch aufgebauten und strategischstrukturierten Sitzungsformaten zur Umsetzung der praxisorientierten Anwendungen im Coaching

Und all das sollte für die Zukunft dazu dienen, Klienten zu erfolgreichen, autonomen Lösungen und Zielen zu verhelfen.

Was hat zur Entstehung des HEB Coachings und der HEB Ausbildungen geführt?

In erster Linie haben uns viele Beobachtungen und Erfahrungen, die wir in unserer 20-jährigen Praxistätigkeit machen konnten, zu einer systematisierten und strukturierten Arbeitsweise geführt, mit der wir unseren hohen Qualitätsanspruch an eine psychosoziale Coachingarbeit realisieren konnten.

Diese Strukturen ermöglichen in Coaching Sitzungen eine klare „Arbeitsteilung“. Die Kompetenz des Coachs liegt bei der Bereitstellung von Werkzeugen, mit denen der Coachee seine Inhalte (z.B. Probleme, aber auch Lösungen und Ziele) ordnen und bearbeiten kann. Hier ist dann, wie Steve de Shazer sagt, „der Klient der Experte“.

Nehmen wir zum Beispiel eine blockierte Autonomie:

Menschen haben ein Bedürfnis selbstbestimmt zu leben, und wir alle suchen Zufriedenheit in und mit unserem Leben.

In unseren unterschiedlichen Coach-Laufbahnen haben wir viele Menschen dabei begleitet, dass sie zur persönlichen Autonomie bei beruflichen, privaten oder schulischen Schwierigkeiten finden konnten. Dabei entdeckten wir durch genaue Beobachtungen ganz bestimmte Strukturen in den Grundverhalten, den Verhaltensprozessen und Lösungsstrategien. Der nächste, logische Schritt war dann, diese gesammelten Erfahrungen und Beobachtungen aus unseren erfolgreichen Coachings der Vergangenheit in eine methodische Struktur zu fassen und diese für die Zukunft erlernbar für andere zu machen. Wir haben feststellen können, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sehr gern anderen helfen wollen, aber oft merken, dass sie mit ihrem Verhalten keinen wirklichen Erfolg haben. Sie werden vielleicht missverstanden oder ihr Ratschlag trägt keine guten Früchte. Mit Ratschlägen und Tipps ist das bekannterweise ja so eine Sache. Wir stellten uns daher wichtige zentrale Fragen:

Was benötigt man, wenn man Menschen ganzheitlich unterstützen will, um eine innere Balance, Zufriedenheit und Selbstbestimmtheit zu erreichen?

Wie muss sich eine professionelle Unterstützung vom freundschaftlichen Gespräch bei einem Glas Wein oder einem gemeinsamen Waldspaziergang unterscheiden?

Wie erreicht man bei einem Klienten oder einer Klientin eine ganzheitliche Nachhaltigkeit von gefundenen Lösungsstrategien?

Wie lassen sich erfolgreiche Prozessbegleitungen, unabhängig von Probleminhalt und Verhalten der Coachees strukturell wiederholen (Reproduzierbarkeit)?

Wie lassen sich damit Zufälligkeiten minimieren und wie erreicht man eine strukturelle Planbarkeit von Sitzungen?

Als Antwort auf diese Fragen entstand das methodisch-strategische HEB Konzept für die professionelle Beratungsarbeit. Es konnte unseren Anspruch erfüllen, dass Menschen sehr individuell begleitet werden müssen. Gleichzeitig sollte diese Arbeitsweise aber auch vergleichbar in ihren Ergebnissen sein können und für eine grosse Zahl von Menschen funktionieren. Mit der Konstruktion und der Formulierung des HEB Psychographie Modells mit seinem persönlichkeitspsychologischen Denkansatz, der unserer Methode zugrunde liegt konnten wir es nun ermöglichen, Arbeitsstrukturen zu schaffen, die Coachings auf einer strukturell-strategischen Ebene erstmals wirklich „planbar“ machen, was ein besonderes Qualitätsmerkmal der Methode ist.

Was uns im Laufe unserer langjährigen Coaching Arbeit besonders beeindruckte und freute, war die Feststellung, dass wir mit unserem strukturierten Arbeitsmodell und dem methodischen Vorgehen genau die wissenschaftlichen Ansprüche im Hinblick auf die Aspekte der Salutogenese und Resilienz-Entwicklung erfüllen können. Haben sich jetzt nach dieser Einleitung „Fragezeichen“ bei Ihnen gebildet. Ich hoffe, wir können Ihnen in diesem Buch ein paar Antworten darauf liefern.

Wir wollen darin auf die HEB Coaching Methode und das psychographisch-lösungsorientierte Coaching, aber ganz besonders auf das HEB Psychographie Modell aufmerksam machen und wünschen uns, dass zukünftig viele Menschen die von uns entwickelten Ausbildungen machen können, um dann mit dieser vielseitigen Coachingmethode arbeiten zu können.

Unsere These für die Zukunft:

HEB Coaching hat aufgrund unserer eigenen langen Beobachtungen sowie Berichten von Coachs, die mit der Methode arbeiten und ihren Klienten und Klientinnen präventive, salutogenetische und ganzheitliche Auswirkungen auf das Verhalten, die Emotionen und die innere Stimmigkeit der Coachees. Eine wissenschaftliche Studie oder Evaluation würde dies mit grosser Wahrscheinlichkeit bestätigen. Wir sind davon überzeugt, dass durch eine breite präventive Anwendung unseres Konzeptes Menschen nachhaltig in ihrer Resilienz gefördert werden und so die aktuell hohen Gesundheitskosten für psychische Alltagsstörungen gesenkt werden könnten.

Allschwil bei Basel 2023Andreas Besteck und Félicie de Roche

Autonomie, Scripts und Selbstorganisation

Der „Motor“ für die Entwicklung der Methode

Bei der Arbeit mit unseren Klienten und Klientinnen fanden wir häufig eine eingeschränkte Fähigkeit vor, unter dem Einfluss eines Problems noch wirklich selbstbestimmend agieren zu können. Und so wurde die Wiederherstellung der Autonomie und Selbstregulation der treibende Impuls, der für die Entwicklung des psychographisch-lösungsorientierten Coachings und der HEB Coaching Methode die massgebliche Rolle spielte.

Damit Sie unseren weiteren Überlegungen in diesem Buch folgen können, wollen wir das Thema Autonomie zuerst genauer beleuchten, da die HEB Methode ja entstanden ist, um bei Menschen genau diese Fähigkeit zur Selbstbestimmtheit wieder herzustellen und zu stärken. Dies ermöglichen zu können, ist der Sinn unserer Arbeit.

Was bedeutet Autonomie?

Der Begriff der Autonomie besteht schon seit der Antike. Wie viele antike Begrifflichkeiten im griechischen und römischen Umfeld, ist auch Autonomia ein komplexer Begriff (ähnlich wie Würde, Integrität, Mannhaftigkeit, Ehre etc.), der eine Reihe von Sub-Bedeutungen enthält. Das griechische Wort Autonomia bedeutet ursprünglich „sich selbst Gesetze geben“, also selbstständig sein.

Die antiken griechischen Stadtstaaten wie Athen oder Sparta prägten diesen Begriff mit. Auch Ausdrücke wie Unabhängigkeit, Selbstverwaltung, Eigengesetzlichkeit, Selbstbestimmung, Entscheidungs- und Willensfreiheit sind Bedeutungsinhalte von Autonomie.

Die idealistische Philosophie beschreibt sie als eine Fähigkeit, sich als freies Lebewesen zu begreifen und aus dieser Freiheit heraus zu handeln; also ein Wesen mit freiem Willen zu sein. In der Psychologie wird dieser Begriff eines Willens grundsätzlich auf bewusste Entscheidungsprozesse bezogen (Willenspsychologie).

(Schmalt, H.-D.: Konzepte und Methoden der Willenspsychologie. In Lück, H. E. & Miller, R. (Hg.). Illustrierte Geschichte der Psychologie (2. Aufl.). Weinheim: Psychologie Verlags Union 1999.)

Hierbei wird Wollen explizit mit Begriffen, wie Entscheidungsfreiheit und Handlungsfreiheit verbunden, aber auch mit Handlungsspielraum, Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Gedankenfreiheit und Wahlmöglichkeit.

Wille und Autonomie werden damit Gegenspieler zu nicht gewolltem Tun oder reflexhaften Reaktionen, die meist eine Folge von belastenden Aussenreizen wie Stress, Beziehungsdruck o.a. sind und entsprechende Verhaltens- oder innere Haltungsmuster auslösen. Diese wiederum funktionieren dann nicht mehr mit einem agierenden, freien Willen, sondern einem reagierenden „Sicherheitsprogramm“ (z.B. einschränkende Verhaltensmuster), das nicht mehr autonom, sondern letztendlich fremdbestimmend abläuft. In unserer HEB Praxis treffen wir häufig auf solche fremdsteuernden Einflüsse. Sie machen einen grossen Teil der Arbeit mit den Klienten aus. In der Transaktionsanalyse werden diese Verhaltensmuster als Scripts, also „Drehbücher“ bezeichnet.

(Steiner, Claude: Wie man Lebenspläne verändert: Die Arbeit mit Skripts in der Transaktionsanalyse, Junfermann 2009)

Musterverhalten, die Störer unserer Autonomie

Verhaltensmuster begegnen uns im Alltag unaufhörlich. Es sind oft Automatismen, die unsere Lebensabläufe auch vereinfachen. Das beginnt z.B. mit einfachen Ritualen oder Gewohnheiten, wie wir uns rasieren, Zähne putzen, schminken oder auf andere Art unseren Tag beginnen. Es sind aber auch alltägliche Reaktionen auf Menschen und ihr Verhalten.

Schauen wir einmal genauer hin, können wir feststellen, dass diese Reaktionen oft bestimmten Gesetzmässigkeiten folgen.

Auf ein Verhalten X reagiert der Mensch dann mit einem Verhaltensmuster Y. Interessanterweise kann man dabei einen deutlich registrierbaren Wiederholungsfaktor feststellen. Wir reagieren also auf bestimmte Reize bewusst oder unbewusst mit entsprechenden Mustern.

Ein Beispiel aus der Praxis, eine Klientin berichtet: „... der Kollege steht unverhofft in der Türe und macht einen bissigen Spruch, zeigt mir seine Abneigung, kommt näher und baut sich vor mir auf - und schon versagt meine Stimme, ich verliere im Sekundentakt meine Kraft, mich gegen seine Bissigkeit zu wehren ... im Nachhinein, wenn ich allein bin, fühle ich mich wegen meiner Reaktion ganz schlecht – und ich habe goldrichtige Antworten auf der Zunge. Aber zwei Tage später passiert es mir schon wieder. Und jedes Mal ärgere ich mich mehr über mich selbst. Jetzt fange ich an, mich vor solchen Begegnungen zu fürchten“

Aber wie hat es schon Mark Twain sinngemäss zu einem ähnlichen Phänomen gesagt: Schlagfertigkeit ist das, was einem am nächsten Tag dazu einfällt.

Eric Berne und Claude Steiner haben bei der Entwicklung der Transaktionsanalyse (TA) viele solcher Strukturen untersucht.

Scripts ... oder was uns im Hintergrund steuert

Berne stellte fest, dass Menschen ihr Leben nach Verhaltensmustern gestalten, die sie in früher Kindheit angelegt haben. Diese bezeichnete er als Scripts. Basis für seine Forschungen und Erkenntnisse waren in seinem Modell des Kind-Ichs, Erwachsenen-Ichs und des Eltern-Ichs begründet.

(Berne, Eric: Spiele der Erwachsenen, Psychologie der menschlichen Beziehungen, Rowohlt 2002)

Die Analyse solcher Scripts stellt in der TA „keine psychische Krankheitstheorie (dar), sondern eher eine Entscheidungstheorie“ (C. Steiner 1982).

Claude Steiner, wichtigster Schüler und Nachfolger Bernes, vertritt die Auffassung, dass solche Musterstrukturen durch einen Entscheidungspr zess entstanden, ja sogar erlernt worden sind und dass deshalb auch ein Umlernen solcher Muster, sofern sie schädliche Auswirkungen für den Menschen haben, absolut möglich ist.

(Steiner, Claude: Wie man Lebenspläne verändert: Die Arbeit mit Skripts in der Transaktionsanalyse, Junfermann 2009)

Wie schon angesprochen, sind bestimmte Standardverhalten im Alltag sehr sinnvoll und vergleichbar mit automatisierten Verfahrensabläufen. Sie erleichtern das Leben und machen es in vielen Bereichen sogar erst angenehm. In dieser Art sind sie nützlich und hilfreich und in diesem Fall sogar als Kompetenzen und Ressourcen einzustufen. Anders ist dies mit negativen Formen, die oft in der Kindheit noch irgendwie funktioniert haben, im Erwachsenenalter aber Probleme produzieren.

Wahrscheinlich kennen Sie ähnliche Situationen:

Der kleine Junge verlangt im Supermarkt einen Candy-Riegel (sie liegen ja so schön in den Gestellen an der Kasse), seine Mutter will ihm diesen Wunsch aber erst einmal nicht erfüllen. Er spürt Stress und reagiert auf ihren Widerstand mit Zwängerei und Geschrei.

Mit grosser Dramatik wirft er sich auf den Boden, um seinen Willen durchzusetzen, diesen Riegel zu bekommen. Der Mutter ist diese Szene sehr peinlich und schliesslich gibt sie um des Friedens willen nach – sie kauft ihm den Riegel.

Hat der Bub mit dieser Strategie mehrfach Erfolg, kann sich daraus ein wiederholbares Verhaltensmuster entwickeln - ein Script.

Vielleicht ist es dann an einen Glaubenssatz gekoppelt wie „Ich muss rumschreien, um mein Ziel zu erreichen“.

Ein solches Muster mag bei einem Dreijährigen noch Sinn machen.

Lässt er sich von diesem Glaubenssatz aber auch noch als Erwachsener steuern, dann ist das selten passend.

Mit vierzig Jahren ist er vielleicht der Abteilungsleiter eines Betriebes, der bei Konflikten reflexartig herumbrüllt und damit seine Mitarbeiter unter Druck setzt. Einerseits erzielt er für sich zwar einen gewissen Erfolg mit seinem nichtautonomen Verhaltensmuster, andererseits zahlt er dafür einen hohen Preis: Er macht sich unbeliebt und hat eine negative Arbeitsatmosphäre unter den Mitarbeitern zu verantworten.

Nach dem Transaktionsanalytiker Claude Steiner sind „... Scripts oft das Resultat einer verfrühten Entscheidung unter Entscheidungsdruck“ im Kleinkindalter (C. Steiner 1982).

Es handelt sich also bei diesen um ein Muster, das nicht organisch entwickelt, sondern in einer Stresssituation „gelernt“ wurde.

An diesen Lernprozess kann man sich allerdings später nicht mehr erinnern. Oder wissen Sie noch, was Sie so mit zwei oder drei Jahren gemacht haben?

Transaktionsanalytiker gehen davon aus, dass „Einschärfungen“, also meist eine direktive elterliche Einflussnahme, diesen Stresszustand erzeugen und damit die Entscheidung für die Entwicklung eines entsprechenden Scripts auslösen.

In unserer Coachingpraxis konnten wir bei einigen Klienten, bei denen diese Strukturen zu rekonstruieren waren, feststellen, dass sie auf gleichartigen Stress (wie damals in der Kindheit) in der heutigen Situation mit Scripts reagieren, die durch entsprechende alte „Einschärfer“ aus der Kinderzeit gesteuert werden. Besonders unangenehm dabei ist, dass solche Scripts auch noch „positive“ Wertigkeiten beinhalten. Dadurch wird ein Festhalten an diesen Strukturen unterstützt. Leben nach negativen Scripts bedeutet für den Menschen also ein fremdbestimmtes oder fremdgesteuertes Verhalten, welches die autonome Realität einschränkt und verfälscht.

Der Transaktionsanalytiker Claude Steiner macht dafür weitgehend das sogenannte Eltern-Ich verantwortlich. Er unterscheidet zwischen einem „nährenden“, Werte vermittelnden und einem negativ wirkenden, einschränkenden Eltern-Ich (scherzhaft oft pig parents - Schweine-Eltern-Ich genannt). Diese beiden Eltern-Ich Anteile stehen sich als Pole gegenüber und bedeuten für den Menschen ein ständiges Hin und Her. Man bezeichnet dieses Prinzip auch als Script und Gegenscript. Die jeweiligen Entscheidungen, welches davon zur Anwendung kommt und damit in der Folge welches Verhaltensmuster, hängen von der jeweiligen emotionalen Befindlichkeit und Haltung zum eigenen Selbstwert ab. Interessant ist auch, dass diese Verhaltensmuster (positiv wie negativ) meist verbal kodiert sind und sich über sprachliche Glaubenssätze gut identifizieren lassen.

(Claude Steiner, 2009 s.o.)

Übernutzung von Kompetenzen

Der Philosoph, Psychoanalytiker und Sozialanalytiker Erich Fromm hat einmal beschrieben, wie aus Stärken und Kompetenzen, Einschränkungen und Schwächen werden können. Er nannte dies das Stärken-Schwächen-Paradoxon Ein Zuviel des Guten wird dann zu einer Belastung.

(Simon, W.: Persönlichkeitsmodelle und Persönlichkeitstests, Gabal Verlag, Offenbach 2006)

In unseren langjährigen Praxis-Beobachtungen an Klientinnen und Klienten in unseren Coaching-Sitzungen lassen sich genau diese Phänomene bei den Grundkompetenzen unseres Verhaltens, im Handeln, Erkennen/Denken und im Beziehungsverhalten feststellen. Werden sie überzogen genutzt, entstehen Musterformen, die einseitig (also ohne Wahlmöglichkeiten) und übersteigert angewendet werden und sich dann ständig wiederholen. Haben sie einen gewissen Erfolg, etabliert sich ein einseitiger „Übertonus“ in einem bestimmten Verhaltensbereich.

Wir haben drei Grundformen dieser Verhaltensschleifen definiert und nennen sie Loops. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Tontechnik und bezeichnet eine Wiederholungsschleife mit einem Endlostonband oder einem digitalen Tonsignal, das sich ständig wiederholt.

Wir haben den Verhaltensschleifen folgende Bezeichnungen gegeben:

Aktionismus-Loop

- Übernutzung des Handlungsverhaltens

Reflexions-Loop

- Übernutzung des kognitiven Verhaltes

Relations-Loop

- Übernutzung des Beziehungsverhaltens

Auch hier sind wieder wie bei den anderen Musterverhalten häufige Wiederholungsraten und eine Zeitstabilität festzustellen.

Scripts - nichtautonome Regelkreise

Scripts und Spielmuster werden in Stresssituationen, anstelle eines autonomen Verhaltens, zur vermeintlichen Lösung von Problemen eingesetzt. Da sie in der Vergangenheit leider auch einen gewissen Erfolg hatten und auch regelmässig verwendet werden, entsteht daraus eine Gewohnheit.

Gewohnheiten schaffen aber wiederum Werthaltungen (leider funktioniert ja im Alltag etwas davon), die dann wiederum das Script oder negative Verhaltensmuster am Leben erhalten. Das Ganze ist also ein Kreislauf, der, auf einer rationalen Ebene zwar analysiert und mit den Klienten besprochen werden kann, aber letztendlich verstandesmässig nicht zu lösen ist. In unserer Arbeit mit Klienten haben wir diese Beobachtung immer wieder machen können.

Kaum hat man eine Sitzung beendet und weiss nun genau, wie „es gehen soll“, wird man im nächsten Stressmoment wieder in sein altes Muster zurückfallen (unterschwellig weiss man ja, dass es halbwegs funktioniert).

Änderung durch ganzheitliche Selbstregulation

Virginia Satir (1916-1988), die bekannte amerikanische Familientherapeutin, sah Autonomie unter anderem in fünf unveräusserlichen Freiheiten:

Zu sehen und zu hören - was in mir ist und mit mir ist, und nicht, was dort sein sollte, dort war oder vielleicht sein könnte!

Zu sagen - was ich fühle und denke, und nicht, was ich sagen sollte!

Zu fühlen - was ich fühle, und nicht das, was ich fühlen sollte!

Zu fragen - was ich möchte, und nicht warten, warten, warten auf Erlaubnis!

Zu wagen - was mich reizt, statt immer nur »Sicherheit« zu wählen! Ich probier's einfach aus!

(Satir, Virginia/Baldwin, Michele: Familientherapie in Aktion. Paderborn 1999.)

Aus der Sicht Virginia Satirs war Wachstum, Veränderung und Potentialentwicklung immer möglich. Sie ging davon aus, dass solche Potentiale in uns angelegt sind und aktiviert oder reaktiviert werden können. Dabei spielen die Vernetzungen der einzelnen Lebensbereiche und die Eigenkompetenzen im Kontakt zu den anderen Menschen eine entscheidende Rolle.

„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden.

Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt.“

Virginia Satir

Mit diesem Hintergrund des „von etwas berührt Werdens“, was übrigens auch unser Lernverhalten fördert, entwickelte sie ihre systemischen Arbeitsweisen wie die Familienskulptur und die Grundform der Aufstellungsarbeit. Ziel war es, die Ganzheitlichkeit eines Systems (bei ihr die Familie) für die Veränderungsarbeit und Lösung von Problemen zu nutzen.

Eine kausale Lösungskette

In unserer Arbeit im Coaching haben wir ebenso festgestellt, dass ein autonomes Verhalten erst die Voraussetzung der Wahrnehmung für Wahlmöglichkeiten schafft, damit das individuelle Potential für Entscheidungen zur Verfügung steht. Dieses wiederum ist dann die Voraussetzung zur Bewusstheit und Nutzung unserer vom Gelingen geprägten Vorgänge.

Für den HEB Coach ist es nicht unbedingt erforderlich, die erfolgreichen Prozesse oder Strategien der Klienten und Klientinnen genau zu kennen.

Die ganzheitliche Schaffung und Bewusstmachung von Wahlmöglichkeiten auf den Verhaltensebenen im Handeln, Erkennen und der Beziehung reicht meist aus, damit jene ihre eigenen Werkzeuge der Selbstorganisation selbstständig nutzen können. Wir alle tragen diese Fähigkeit der Selbstorganisation in uns. Der Neurobiologe Gerald Hüther hat dies sehr treffend beschrieben:

„Was ein lebendes System auszeichnet, ist nicht die Kompliziertheit der in ihm ablaufenden Prozesse, sondern seine Fähigkeit, all diese Prozesse so zu steuern und zu lenken, dass das betreffende System auch noch dann erhalten bleibt, wenn es nach den Gesetzen der Physik oder Chemie eigentlich zerfallen müsste.“

(Hüther, Gerald: Die Macht der inneren Bilder, Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verändern; Göttingen; Vandenhoeck & Ruprecht; 2004)

Die Fähigkeit der Selbstorganisation ist so gesehen ein Grundpotential des Lebens überhaupt und in allen von uns verankert. Nimmt man Hüthers Modell der „Inneren Bilder“, die er aus der Sicht des Neurobiologen auch als Gehirnstrukturen beschreibt, kann man sagen, dass eben diese Selbstorganisation eine der ursprünglichsten Grundbedürfnisse der Menschen darstellt.

Ein „Urpotential“

Wenn aber dieses „innere Bild“ Selbstorganisation, als Kernzelle unserer Autonomie in unseren Gehirnstrukturen so fest verankert ist, findet auch immer ein Abgleich mit den äusseren Reizen statt. Wird jetzt, als Reaktion auf diesen Impuls, ein negatives Verhaltensmuster abgerufen, entsteht eine emotionale Belastungssituation, ein Unwohlsein, weil das Grundbedürfnis nicht wirklich gelebt werden kann. Es kommt zwangsläufig zu einem inneren Konflikt. Wir verfügen sehr individuell über ein, wenn auch häufig unbestimmtes emotionales (Be-)Wertungssystem, dass tief in uns verankert „weiss, wie es für uns gut sein soll“. Kollidiert etwas damit, empfinden wir das als Problem. Da es sich bei diesem Bereich um ein existenzielles Urbedürfnis handelt, wird unterdrückte oder nicht gelebte Autonomie als schmerzlich und belastend empfunden; etwas, was die Menschen rund um den Erdball vereint. Mit der Entwicklung des HEB Coachings haben wir deshalb versucht über einen ganzheitlichen systemischen Weg wieder Kontakt zu diesen „inneren Bildern“ zu schaffen und das UR-Potential Autonomie wieder zugänglich zu machen, sollte der Zugriff darauf gestört sein. Es wird dann wiederum zum „Rohstoff“ für neue Ressourcen, die, entsprechend trainiert, zu alltagstauglichen und nutzbaren Kompetenzen entwickelt werden.

Genau diese Ermöglichung und Förderung der passgenauen und klienteneigenen Selbstregulation, Selbstorganisation und Schaffung von Wahlmöglichkeiten zur Lösungsfindung ist der Motor unserer Entwicklung des psychographisch-lösungsorientierten Coachings und der HEB Methode gewesen.