13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Green-Creek-Romane

- Sprache: Deutsch

Der dritte Band der großen »Green Creek«-Saga

Nach dem Tod seiner Mutter zog Werwolf Robbie Fontaine von Rudel zu Rudel. Doch nirgends fand er das Zuhause, das er sich so sehr wünschte; stets war er kurz davor, die Kontrolle über seinen Wolf zu verlieren. Im Rudel von Alpha-Wölfin Michelle Hughes fühlt er sich endlich angekommen und genießt als ihr Stellvertreter hohes Ansehen. Als in Maine Gerüchte über ein abtrünniges Rudel und den Einsatz wilder Magie laut werden, beauftragt Michelle Robbie, die Verräter zur Strecke zu bringen. Doch bei einem der Verdächtigen, Kelly Bennett, hat Robbie mehr als nur ein paar Schmetterlinge im Bauch. Und schon bald steht Robbies sorgsam aufgebautes Leben Kopf ...

Enthaltene Tropes: Queer Romance, Fated (Soul-)Mates, Found Family

Spice-Level: 2 von 5

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 883

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Das Buch

Nach dem Tod seiner Mutter zog Werwolf Robbie Fontaine von Rudel zu Rudel. Doch nirgends fand er das Zuhause, das er sich so sehr wünschte; stets war er kurz davor, die Kontrolle über seinen Wolf zu verlieren. Im Rudel von Alpha-Wölfin Michelle Hughes fühlt er sich endlich angekommen und genießt als ihr Stellvertreter hohes Ansehen. Als in Maine Gerüchte über ein abtrünniges Rudel und den Einsatz wilder Magie laut werden, beauftragt Michelle Robbie, die Verräter zur Strecke zu bringen. Doch das Geheimnis, das ihn in Green Creek erwartet, stellt Robbies Leben völlig auf den Kopf. Ebenso wie der attraktive Werwolf Kelly, der Robbies Herz höherschlagen lässt …

Der Autor

Im Alter von sechs Jahren griff T. J. Klune zu Stift und Papier und schrieb eine mitreißende Fanfiction zum Videospiel »Super Metroid«. Zu seinem Verdruss meldete sich die Videospiel-Company nie zu seiner Variante der Handlung zurück. Doch die Begeisterung für Geschichten hat T. J. Klune auch über dreißig Jahre nach seinem ersten Versuch nicht verlassen. Nachdem er einige Zeit als Schadensregulierer bei einer Versicherung gearbeitet hat, widmet er sich inzwischen ganz dem Schreiben. Für die herausragende Darstellung queerer Figuren in seinen Romanen wurde er mit dem Lambda Literary Award ausgezeichnet. Mit seinem Roman Mr. Parnassus’ Heim für magisch Begabte gelang T. J. Klune der Durchbruch als international gefeierter Bestsellerautor.

Ein ausführliches Werkverzeichnis von T. J. Klune finden Sie am Ende des Bandes.

T. J. KLUNE

DAS LIED DESHERZENS

EIN GREEN-CREEK-ROMAN

Band 3

Mit exklusiver Bonusstory

Aus dem Amerikanischen übersetztvon Michael Pfingstl

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Die Originalausgabe ist unter dem Titel HEARTSONG bei Tor Books, einem Imprint der Macmillan Publishing Group, LLC, New York, erschienen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Das Zitat wurde übersetzt von Michael Pfingstl

Deutsche Erstausgabe: 11/2025

Copyright © 2019 by Travis Klune

Copyright der Bonusgeschichte © 2023 by Travis Klune

Published by Tor Books, einem Imprintder Macmillan Publishing Group, LLC, New York,Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Alle Rechte vorbehalten.

Redaktion: Lisa Scheiber

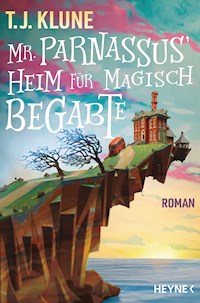

Umschlaggestaltung: Das Illustrat, GbR, München,nach einer Vorlage von Chris Sickels / Red Nose Studios

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN 978-3-641-33261-7V001

www.heyne.de

Für alle, die den Weg nach Hause zu finden versuchen.

»Ja, ich kenne ein paar Tricks, ich habe ein paar Asse im Ärmel. Aber ich bin das Gegenteil von einem Bühnenzauberer. Er zeigt euch eine Illusion, die wie die Wirklichkeit aussieht. Ich zeige euch die Wirklichkeit als angenehme Illusion verkleidet.«

Tennessee Williams, Die Glasmenagerie

Staubflocken / Mehr

Ich träumte. Dünne Sonnenstrahlen fielen durch das Blätterdach eines alten Waldes. Ich war dort in Sicherheit. Ich konnte nicht sagen, woher ich das wusste. Ich wusste es einfach.

Ich wollte so schnell laufen, wie ich nur konnte. Das Bedürfnis, mich zu verwandeln, brannte unter meiner Haut, und ich musste ihm nachgeben.

Ich tat es nicht.

Blätter raschelten unter meinen Füßen.

Ich fuhr mit der Hand über die Rinde einer alten Ulme. Sie war rau. Ich spürte ein Rinnsal Harz. Ich rieb es zwischen meinen Fingern, es war klebrig und warm.

Die Bäume flüsterten.

Sie flüsterten, hier hier hier.

Sie flüsterten, hier ist der ort an den du gehörst.

Sie flüsterten, hier sind RUDEL und LEBEN und LIEDER und LUFT denn hier ist zuhause zuhause zuhause.

Ich schloss die Augen und atmete.

Das Licht wirkte noch heller in der Dunkelheit.

Kleine Staubflocken wirbelten auf.

Ich berührte das Harz auf meinen Fingern mit der Zunge.

Es schmeckte alt.

Und stark.

Und …

Ein leises Knurren zu meiner Rechten.

Ich öffnete die Augen.

Ein weißer Wolf stand ein Stück entfernt zwischen den Bäumen. Er hatte schwarze Flecken auf der Brust, den Beinen und dem Rücken.

Ich kannte den Wolf nicht, kannte seinen Namen nicht, aber er kam mir irgendwie bekannt vor, als läge er mir auf der Zunge, vermischt mit dem Ulmenharz und …

Seine Augen erstrahlten von rotem Feuer.

Ein Alpha.

Ich verspürte keine Angst.

Er war nicht gekommen, um mir etwas zu tun.

Ich konnte nicht sagen, woher ich das wusste. Vielleicht von den Bäumen. Vielleicht lag es an diesem Ort. Vielleicht an dem Harz an meinem Gaumen.

»Hallo«, sagte ich.

Der Alpha schüttelte schnaubend den Kopf.

»Ich weiß nicht, wo ich bin«, sagte ich. »Ich glaube, ich habe mich verirrt.«

Er scharrte über den Boden, kratzte gezackte Linien in die Erde und das Gras.

»Weißt du, wo ich bin?«

Und er sagte, weit weg.

Er klang wie die Stimme der Bäume.

Er war die Stimme der Bäume.

Der Alpha sagte, du gehörst mir nicht du bist nicht mein du bist nicht MEIN aber du könntest es sein wegen dem was du bist.

»Ich weiß nicht, was ich bin«, gestand ich. Es war schrecklich, es laut auszusprechen, doch als ich es gesagt hatte, fühlte ich mich … leichter.

Fast frei.

Der Alpha machte einen Schritt auf mich zu. Ich weiß ich weiß kind aber das wirst du du wirstdu bist wichtig du bist besonders du bist …

Ein Blitz, und dann war ich umzingelt. Dutzende Wölfe pirschten zwischen den Bäumen umher. Ihre Augen waren rot und orange und violett.

Ein Sturm peitschte die Bäume hin und her.

Ich glaubte, ich würde weggeweht, davongetragen in den schwarzen Himmel, fort.

Die Wölfe blieben stehen.

Sie legten ihre Köpfe in den Nacken, alle zugleich.

Und heulten.

Es ging mir durch und durch, es zerbrach mich, es zermalmte meine Knochen zu Mehl. Ich konnte mich nicht bewegen, konnte nicht atmen, fand keinen Weg, es aufzuhalten, und ich wollte es auch gar nicht. Es war diese Erkenntnis, die mich am härtesten traf: dass ich es gar nicht aufhalten wollte. Ich wollte, dass es mich verschlang, wollte spüren, wie mein Fleisch nachgab und mein Blut auf die Erde unter meinen Füßen tropfte, wollte mich opfern, damit ich wüsste, dass ich etwas bewirkt hatte, dass ich jemandem etwas bedeutet hatte.

Der Alpha sagte, nein das kannst du nicht darum geht es nicht es ist ANDERS es ist MEHR denn du bist MEHR und …

Hände legten sich auf meine Schultern.

Eine Stimme flüsterte mir ins Ohr.

Sie sagte: »Robbie. Robbie, hörst du mich? Hör auf meine Stimme. Hör zu. Du bist in Sicherheit. Ich hab dich. Hörst du, mein Lieber? Bitte.«

Die Hände verstärkten ihren Griff, Finger gruben sich in die Haut auf meinen Schultern, dann wurde ich nach hinten gerissen, flog davon. Die Wölfe brüllten, sie schrien ihr Lied von Wut und Entsetzen, und während die Welt um mich herum splitterte und zerbarst wie Glas, trat ein Wolf aus der Schwärze.

Er war grau und hatte schwarze und weiße Flecken auf dem Gesicht und der Stirn.

Und in seinem Maul trug er …

Ich setzte mich keuchend auf. Mein Brustkorb pumpte. Einen Moment lang wusste ich nicht, wo ich mich befand. Da waren Wölfe gewesen und Bäume, dann war alles zerbrochen, und jetzt musste ich es wieder zusammensetzen. Ich musste herausfinden, wie ich die Einzelteile wieder zusammenbauen konnte, damit es wieder ganz wurde und ich …

»Es ist alles gut«, sagte eine freundliche Stimme. »Robbie. Dir fehlt nichts. Es war nur ein Traum. Du bist in Sicherheit.«

Ich blinzelte heftig und versuchte, meinen Atem zu beruhigen.

Der Mann neben meinem Bett sah besorgt aus, sein zerklüftetes Gesicht war von tiefen Falten durchzogen. Er trug einen Schlafanzug. Seine schmalen, knochigen Füße waren nackt. Er hatte schon lange eine Glatze, ich sah die Leberflecken auf seiner Kopfhaut und den Handrücken. Er stand vornübergebeugt – mehr wegen des Alters als vor Sorge –, aber seine Augen waren klar und gütig und er war real.

Ezra.

Ich beruhigte mich sofort.

Ich wusste wieder, wo ich mich befand.

Ich war in meinem Zimmer.

»Großer Gott«, murmelte ich, als ich die zerwühlte Bettdecke sah, in der sich meine Beine verheddert hatten. Ich schwitzte und mein Herz raste. Ich rieb mir mit der Hand übers Gesicht in dem Versuch, die Bilder zu verscheuchen, die vor meinen Augen tanzten.

Ezra schüttelte den Kopf. »Hast du wieder geträumt?«

Ich ließ mich zurück aufs Bett fallen und legte die Arme über meine Augen. »Ja. Schon wieder. Ich hatte gedacht, ich hätte das endlich hinter mir.«

Die Matratze bog sich durch, als er sich zu mir setzte. Obwohl mir zu warm war, war die Luft im Zimmer kalt. Der Frühling kam spät dieses Jahr. Wir hatten Anfang Mai, hier und da lag noch Schnee, wenn auch größtenteils als grauer Matsch. Es war fast Neumond, doch er zog immer noch an mir wie ein Angelhaken.

Ezra hob meine Arme sanft von meinem Gesicht und legte mir eine Hand auf die Stirn. Ich hörte die Sorge in seiner Stimme, als er sagte: »Du kannst es nicht erzwingen, Robbie. Je mehr du es versuchst, desto schlimmer wird es.« Er zögerte. Dann: »Ist irgendwas passiert heute? Du warst so still beim Mittagessen. Ich höre dir zu, falls du etwas loswerden willst, mein Lieber.«

Er zog seine Hand weg und ich seufzte. Ich öffnete die Augen und starrte die Zimmerdecke an. Der Traum schwand und mein Herz beruhigte sich allmählich. Ich fühlte mich … ruhiger. Konnte wieder denken. Wahrscheinlich wegen des Mannes neben mir. Er erdete mich. Er war in meinem Leben das, was einem Vater am nächsten kam, und allein seine Gegenwart genügte, um mich zurück in die Realität zu holen.

Ich wandte ihm den Kopf zu. Er sah bedrückt aus. Ich nahm seine Hand, spürte seine alten Knochen und die papierdünne Haut. »Nein, nichts.«

Er schnaubte. »Es fällt mir schwer, das zu glauben. Die anderen kannst du vielleicht hinters Licht führen, aber ich bin nicht wie sie. Und das weißt du. Versuch’s noch mal.«

Ja, das wusste ich. Ich suchte nach den richtigen Worten. »Es …« Ich schüttelte den Kopf. »Hast du je das Gefühl, dass es da draußen noch etwas anderes gibt? Mehr?«

»Mehr als was?«

»Als das hier.« Ich fand keine andere Möglichkeit, meine verworrenen Gedanken in Worte zu fassen.

Er nickte langsam. »Du bist noch jung. Da sind solche Gedanken nicht ungewöhnlich.« Er betrachtete unsere verschränkten Hände. »Sogar ganz normal, würde ich sagen. In deinem Alter war ich genauso.«

Ich fühlte mich wieder etwas besser. »Vor all den Jahrhunderten, meinst du?«

Er lachte trocken und rostig. Ein Geräusch, das ich weit seltener hörte, als ich mir gewünscht hätte. »Frechdachs. So alt bin ich auch wieder nicht. Wenigstens noch nicht.« Sein Lachen verklang. »Ich mache mir Sorgen um dich. Ich weiß, du wirst jetzt gleich sagen, das müsste ich nicht, aber das ändert nichts. Ich werde nicht immer hier sein, Robbie, und ich …«

Ich stöhnte. »Nicht schon wieder diese Nummer. Du gehst nirgendwohin. Ich lasse dich nicht.«

»Ich bezweifle, dass du da viel mitzureden hast.«

»Ach ja? Finde es raus.« Die Vorstellung war nicht schön. Er war so zerbrechlich wie alle Menschen, und ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ihm etwas passieren könnte. Klar, er war eine Hexe, aber auch Magie vermochte nicht alles. Ich hatte ihn einmal gefragt, was passieren würde, wenn er sich beißen ließe. Dann könnten wir bei Vollmond gemeinsam laufen, hatte ich zu ihm gesagt. Er hatte mich umarmt, meinen Rücken gerieben und erwidert, eine Hexe könne niemals ein Wolf werden. Ihre Magie erlaubte es nicht. Würde ein Alpha ihn beißen, erklärte Ezra mir, würde es ihn zwischen Wolf und Hexe zerreißen. Ich fragte ihn nie wieder.

Er drückte meine Hand. »Ich weiß, dass du viel für mich tun würdest …«

»Alles«, korrigierte ich. »Ich würde alles für dich tun.«

»… aber du musst bereit sein. Du darfst nicht stillstehen, Robbie. Und das bedeutet, dir Gedanken darüber zu machen, was vor dir liegt. Genau das ist dieses Mehr, von dem du gerade gesprochen hast, und so sehr ich wünschte, ich könnte ewig bei dir bleiben, wird es nicht so sein.«

»Aber du bleibst noch eine Weile, oder?«, fragte ich hastig.

Er verdrehte die Augen, und ich liebte ihn dafür. »Es geht mir gut. Ich habe noch ein paar Asse im Ärmel, du brauchst dir also keine Sorgen zu machen.«

»Lustig, dass ausgerechnet du das sagst.«

Er runzelte die Stirn. »Glaub nicht, ich würde es nicht merken, wenn du versuchst, das Gespräch von dir wegzulenken.«

»Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.«

»Und ich hoffe aufrichtig, dass du nicht von mir erwartest, dir das zu glauben. Worum ging es diesmal in deinem Traum?«

Ich wandte das Gesicht ab. Ich konnte ihn nicht ansehen, während ich darüber sprach. Aus irgendeinem Grund fühlte es sich wie Verrat an. »Es war wieder der gleiche.«

»Ah. Die Wölfe im Wald.«

»Genau.« Ich schluckte schwer. »Die.«

»Mit dem weißen Alpha?«

»Ja.«

»Was glaubst du, hat der Traum zu bedeuten?«

Ich zuckte die Achseln. »Keine Ahnung.« Er konnte alles Mögliche bedeuten. Oder gar nichts.

»Hast du ihn erkannt?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Waren noch andere dabei?«

»Viele.«

»Und sie haben geheult?«

Gesungen, hätte ich fast gesagt, überlegte es mir im letzten Moment aber anders. »Es war, als würden sie nach mir rufen.«

»Verstehe. Sonst noch was? Irgendwelche Unterschiede zum letzten Mal?«

Ja: Der graue Wolf mit den schwarzen Streifen auf dem Gesicht und dem Stein in seinem Maul. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Ich ließ Ezras Hand los und rieb die Stelle zwischen meiner Schulter und dem Hals. »Nein«, antwortete ich. »Das war alles.«

Ich hatte das Gefühl, dass er mir glaubte. Warum auch nicht? Ich war immer ehrlich zu Ezra gewesen. Er hatte keinen Grund, misstrauisch zu sein. Er sagte: »Es ist dir schon immer schwergefallen, deinen Platz zu finden. Vielleicht bedeutet der Traum einfach, dass du dir einen Ort wünschst, an den du gehörst.«

»Ich gehöre hierher. Zu dir.« Die Worte schmeckten nach Rauch und Asche.

»Ich weiß. Aber du bist ein Wolf, Robbie. Du brauchst mehr, als ich dir geben kann. Die Bande, die du zum Rudel geknüpft hast … sind nur vorübergehend. Sie verhindern, dass du zum Omega wirst, aber es ist eine Belastung für dich. Ich spüre es, auch wenn du selbst nichts davon merkst.«

Ich sah ihn wieder an und lächelte gepresst. »Mehr brauche ich nicht.«

Ezra tätschelte mein Knie. »Wenn du meinst.« Er klang nicht überzeugt.

»Tue ich. Sorry, dass ich dich geweckt habe.«

Er lachte wieder. »Ich schlafe nicht viel zurzeit. So ist das nun mal, wenn man älter wird. Du wirst es eines Tages selbst erleben. Es ist schon spät. Oder früh, je nachdem. Ruh dich aus, mein Lieber. Du kannst es brauchen.«

Er stand stöhnend auf, seine Knie knackten. Die Tattoos unter seinen hochgekrempelten Ärmeln sahen stumpf und verblasst aus.

Er war schon an der Tür und schaute noch einmal über die Schulter. »Du weißt, dass du über alles mit mir sprechen kannst, ja? Was auch immer du sagst, es bleibt unter uns.«

»Das weiß ich.«

Ezra nickte. Ich glaubte, er würde noch etwas hinzufügen, aber er tat es nicht und schloss die Tür hinter sich. Die Dielen knarrten unter seinen Schritten, als er über den Flur in unserem kleinen Zuhause zurück zu seinem Zimmer ging.

Ich lauschte auf seinen Herzschlag.

Er war langsam und laut.

Ich drehte mich auf die Seite, die Arme unter meinem Kissen verschränkt, das Kinn auf mein Handgelenk gelegt. Das einzige Fenster in meinem Zimmer ging auf einen einsamen Wald hinaus.

Der Traum verblasste bereits wieder. Die kräftigen Farben wurden durchschimmernd. Ich spürte kaum noch den Geschmack des Harzes auf meiner Zunge.

Ich lauschte Ezras Herzschlag und schloss die Augen.

Ich träumte nichts mehr in dieser Nacht.

In der Nähe der kanadischen Grenze, am Rand des Aroostook National Wildreservats mit seiner Mischung aus altem und jungem Baumbestand, in dem es nie richtig trocken wurde, lag eine Stadt, die die Menschen vergessen hatten.

Und das war besser so.

Von außen betrachtet war Caswell, Maine, nichts Besonderes. Es gab in meilenweitem Umkreis keinen einzigen größeren Highway. Das Einzige, was darauf hindeutete, dass Caswell überhaupt einen Namen hatte, war ein altes Schild neben einer zweispurigen Landstraße. Das Schild war rot und verblasst, die schwarze Farbe auf den zwei Pfosten war abgeblättert. WILLKOMMENIN stand in goldenen Buchstaben darauf, darunter, weiß auf schwarz, CASWELL, und darunter wiederum GEGR. 1879. Das alles über einem kleinen Gemälde, das einen Baum mit einem Farmhaus und einem Silo in der Ferne zeigte.

Wer nach Caswell kam (was meistens eher aus Versehen passierte), sah alte Farmhäuser und Straßen und keine einzige Ampel. Es gab einen kleinen Gemüseladen, einen Diner mit einer blinkenden Neonreklame, eine Tankstelle und ein fast schon antikes Kino, in dem meistens alte Monsterfilme in körnigem Schwarz-Weiß liefen.

Mehr nicht.

Und es war gelogen.

Die alten Häuser waren unbewohnt.

Es arbeiteten Menschen im Gemüseladen, dem Diner, der Tankstelle und sogar im Kino, aber niemand blieb in Caswell.

Denn ganz in der Nähe dieses Nichts von einer Stadt lag Butterfield Lake, ringsum von einer hohen, über einen Meter dicken Stahlbetonmauer umgeben.

Innerhalb dieser Mauern lag ein großes Anwesen, auf dem das mächtigste Rudel von ganz Nordamerika lebte, wenn nicht der ganzen Welt.

Ich wohnte nicht dort. Ich hatte immer das Gefühl, als stünde meine Haut unter Strom, wenn ich dort war. Es war unangenehm.

Eine Schotterstraße führte von dem Gelände weg, die Woodman Road. Am Ende befand sich ein altes Metalltor, und durch dieses Tor gelangte man zu einem kleinen Haus mitten im Wald.

Es war nichts Besonderes. Bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts hatte es Holzfällern als Behausung gedient: zwei Zimmer, ein kleines Bad und eine Veranda mit zwei Stühlen darauf. Die Küche war groß genug, um zwei Leute zu versorgen, und das war’s.

Es war genug.

Meistens.

Es gab Tage, da brauchte ich die Ruhe. Weg von allen anderen zu sein.

Tage, an denen ich mich verwandelte und durch das Reservat rannte, die nasse Erde unter meinen Pfoten spürte und wie die Blätter mir ins Gesicht schlugen. Ich rannte, bis ich nicht mehr konnte, bis meine Lunge brannte und mir die Zunge aus dem Maul hing.

Bis ich tief im Wildreservat war, weit weg von dem Gelände und seinen Geräuschen. Von den anderen Wölfen. Von den Hexen. Selbst von Ezra. Er verstand es.

Bis ich unter einem der alten Bäume zusammenbrach und mit pumpendem Brustkorb auf der Seite lag. Es war mein Instinkt, der mich zu dieser Stelle führte. Ich wälzte mich im Gras, drehte mich auf den Rücken und ließ meinen Bauch von der Sonne wärmen. Die Vögel sangen. Eichhörnchen flitzten umher, und obwohl ich sie fangen und fressen konnte, ließ ich sie meistens in Ruhe.

Ich hatte ein sehr spezielles Verhältnis zu Bäumen.

Meine Mutter hatte mich in einem versteckt, nur Sekunden bevor mein Vater sie umbrachte.

Damals war ich sechs.

Erinnerungen sind etwas Seltsames.

Wenn du mich fragst, was ich heute vor exakt einem Jahr gemacht habe, wüsste ich wahrscheinlich keine Antwort, außer jemand hilft meinem Gedächtnis auf die Sprünge.

Aber ich erinnere mich mit kristallener Klarheit an die Zeit, als ich sechs war.

Zumindest an bestimmte Tage.

Sie sind wie Blitze, die über meine Haut zucken.

Ich erinnere mich an ein Rudel. Wir waren zu sechst. Wir hatten eine Alpha, sie war stark und gütig und drückte ihre Nase in meine Haare und atmete meinen Geruch ein.

Ein Mitglied war ihre Gefährtin – eine ältere Frau, die immer den Kopf in den Nacken warf und ihren Bauch umklammert hielt, wenn sie lachte.

Eine der anderen Frauen hieß Denise. Sie war still und schön und schien kaum den Boden zu berühren, wenn sie lief. Einmal fragte ich sie, ob sie ein Engel sei. Sie hob mich hoch und kitzelte mich.

Ihre Gefährtin war eine Schwarze Frau mit leuchtend weißen Zähnen und einem schelmischen Lächeln. Sie hatte einen Garten. Sie gab mir Tomaten, die wir wie Äpfel aßen, das Kinn vom Saft und den Kernen verklebt.

Die vierte war meine Mutter. Sie hieß Beatrice, und sie war die beste Person auf der ganzen Welt. Wir schliefen im gleichen Zimmer. Nachts flüsterte sie mir zu, dass wir in Sicherheit waren, dass wir nicht mehr weglaufen mussten, dass wir hier ein Zuhause hatten. Dass sie nicht zulassen würde, dass mir etwas passierte. Ich glaubte ihr. Sie war meine Mutter.

Ich wusste weder, warum wir davor immer auf der Flucht gewesen waren, noch wie lange. Wir schliefen in einem alten Auto, und jedes Mal, bevor Mom den Motor angelassen hatte, betete sie: »Komm schon, bitte, Gott im Himmel, tu mir den Gefallen.« Dann drehte sie den Schlüssel, der Motor stotterte und spuckte, und wenn er ansprang, stieß sie einen Freudenschrei aus, schlug mit beiden Händen aufs Lenkrad und sagte grinsend zu mir: »Siehst du? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung!«

Denise fand uns damals schlafend im Auto. Wir hatten hinter ein paar Bäumen versteckt am Rand einer unbefestigten Straße geparkt.

Meine Mutter weckte mich und hob mich an ihre Brust. Ich schaute durch die Windschutzscheibe nach draußen und sah eine fremde Frau vor unserem Auto auf dem Boden sitzen.

Sie winkte.

»Eine Wölfin«, flüsterte meine Mutter.

Der Motor wollte nicht anspringen.

Er gab nicht mal einen Mucks von sich.

Die fremde Frau sprach leise, aber ich hatte gute Ohren und verstand jedes Wort. »Alles gut«, sagte sie. »Ich will euch nichts tun.«

Wir waren in ihr Revier eingedrungen.

Sie brachte uns zu einer alten Hütte mit zwei Schornsteinen. Ihre Alpha erwartete uns dort.

Meine Mutter hielt mich weiter an die Brust gepresst.

Die Augen der Alpha blitzten rot.

Meine Mutter zitterte.

»Habt ihr etwas zu essen?«, fragte ich. »Wir haben Hunger.«

Die Alpha lächelte. »Ich glaube, ja. Magst du Hackbraten?«

Ich hatte keine Ahnung, was Hackbraten war, und das sagte ich ihr.

Ihr Lächeln verblasste. »Dann schlage ich vor, du findest es heraus. Wenn du es nicht magst, treiben wir etwas anderes für dich auf.«

Der Hackbraten schmeckte hervorragend. Ich glaubte nicht, dass ich jemals etwas so Köstliches gegessen hatte. Ich aß, bis ich Bauchweh bekam.

Die Alpha war erfreut.

Wir blieben.

In der ersten Nacht legte meine Mutter ihre Arme um mich, küsste meinen Scheitel und flüsterte: »Was hältst du davon, Kleiner?«

Ich gähnte. Ich war müde und es fühlte sich gut an, nach so langer Zeit mal wieder in einem Bett zu schlafen.

»Ja«, sagte sie. »Finde ich auch.«

Tage vergingen. Wochen.

»Was ist mit seinem Vater?«, fragte die Alpha.

Ich saß am Küchentisch und malte. Sie hatte mir Stifte in allen Farben gegeben, die ich mir vorstellen konnte. Es waren auch Filzstifte dabei, aber die meisten davon waren ausgetrocknet, weil die Kappe fehlte.

»Jäger«, flüsterte meine Mutter mit erstickter Stimme. »Ich dachte, er wäre … Ich habe geglaubt, wir …«

Ich blickte auf und sah, dass sie weinte. Ich schmeckte es auf meiner Zunge. Es lag ein säuerlicher Geruch in der Luft wie von verdorbenem Essen.

Damals erkannte ich ihn nicht.

Ich fand erst später heraus, was es war:

Scham.

Die Alpha war noch vor mir bei meiner Mutter, nahm sie in den Arm und sagte, sie verstehe.

Nach einer Weile verschwand der säuerliche Geruch wieder.

Monate vergingen. Monate an ein und demselben Ort, und es schien, als hätten wir einen Platz gefunden, an den wir gehörten. Wir waren wie ein Baum, dessen Wurzeln immer tiefer wuchsen und von Tag zu Tag stärker wurden. Unser Bett begann nach uns zu riechen. Es war schön.

Es hielt nicht an.

Alles brannte.

Ich wachte von dem Geruch auf, und diesmal kam er nicht von Scham.

Sondern von Feuer.

Wölfe heulten.

Meine Mutter hob mich aus dem Bett.

Ihre Augen waren weit aufgerissen vor Panik.

Ich hörte ein lautes Krachen irgendwo in der Hütte und Männer, die schrien. Es war das erste Mal seit Langem, dass ich eine männliche Stimme hörte, denn unsere Alpha duldete keine Männer in ihrem Rudel. Sie habe keine Verwendung für Männer hatte sie zwinkernd zu mir gesagt und hinzugefügt, ich sei die einzige Ausnahme. Ich war so glücklich gewesen wie schon lange nicht mehr, denn ich würde ein guter Mann werden. Der beste aller Zeiten, sagte meine Mutter.

Wir kletterten durchs Fenster. Es war dunkel draußen, sie setzte mich ab, einer meiner nackten Füße landete auf einem scharfkantigen Stein, und ich schnitt mir die Haut auf.

Ich weinte, noch während der Schnitt sich langsam wieder schloss.

Meine Mutter hielt mir den Mund zu und hob mich hoch.

Dann rannte sie. Niemand konnte so schnell rennen wie meine Mutter, hatte ich immer geglaubt.

Aber in dieser Nacht war sie nicht schnell genug.

Der Baum, zu dem sie mich brachte, war alt. Uralt. Denise hatte mir erzählt, es sei ein ganz besonderer Baum, die Königin des Waldes, die alles unter ihrem Blätterdach beschützte.

Am Fuß des Stammes war eine kleine Höhle, in der die Füchse im Frühling ihre Jungen zur Welt brachten. Sie war leer, und meine Mutter schob mich hinein. Drinnen lagen Gras und tote Blätter, und es war weich.

Meine Mutter ging in die Hocke, ihre schwarzen Haare hingen ihr ins Gesicht. Sie hatte Ruß an den Wangen und den Händen und trug eine Brille, obwohl sie keine brauchte. Sie sagte, mit der Brille fühle sie sich besser, sie käme sich klüger damit vor. Sie fand es albern, aber ich hatte nie jemanden gesehen, der so schön war wie sie.

»Bleib hier«, sagte sie. »Egal was passiert, egal was du hörst, du rührst dich nicht von der Stelle, bis ich dich hole. Nicht einmal, wenn jemand deinen Namen ruft. Wir spielen ein Spiel, kleiner Wolf. Du versteckst dich, und niemand darf dich finden.«

Ich nickte, denn ich kannte das Spiel. Wir hatten es schon oft gespielt. »Still wie eine Maus.«

»Ja, still wie eine Maus. Hier, heb sie so lange für mich auf.« Meine Mutter nahm ihre Brille ab und setzte sie mir auf. Sie war zu groß und rutschte mir halb über die Nase. Sie streichelte meine Wange. »Ich liebe dich. Bis ans Ende aller Zeiten.«

Und dann verwandelte sie sich.

Ihr Fell war grau wie Sturmwolken. Sie hatte schwarze Streifen auf der Schnauze und zwischen ihren großen Ohren.

Ihre Augen blitzten orange, als sie mich noch einmal ansah.

Dann war sie weg.

Ich blieb in dem Baum. Es war ein Spiel, und ich wollte gewinnen.

Ich blieb, selbst als ich die Wölfinnen schreien hörte vor Schmerz.

Selbst als ich Männer brüllen hörte.

Als Schüsse krachten, hielt ich mir die Ohren zu, aber ich blieb.

Ich blieb, selbst als der Himmel draußen bereits heller wurde und jemand meinen Namen rief.

Es war die Stimme eines Mannes.

Sie kam mir bekannt vor, als hätte ich sie irgendwo schon einmal gehört.

»Robbie!«, rief sie. »Wo bist du, mein Sohn? Komm raus, komm raus, zeige dich.«

»Kennst du mich nicht mehr?«, rief sie.

»Robbie, bitte, ich bin’s, dein Vater.«

Ich blieb, still wie eine Maus.

Irgendwann verstummte die Stimme.

Ich blieb trotzdem.

Ich verbrachte drei Tage in dem Baum, wie man mir später erzählte. Ich konnte mich an fast nichts erinnern, nur Momentaufnahmen, wenn ich eine Eichel vom Boden aufhob und aß, weil ich solchen Hunger hatte, oder wenn ich in die Ecke pinkelte. Der Geruch ließ mich Stunden später noch würgen.

Schließlich fanden mich andere Wölfe.

Sie hielten mir die Augen zu, als sie mich aus der Höhle hoben. Sie fragten mich, wie ich heiße. Was passiert sei. Wer das angerichtet hatte.

»Ich bin still wie eine Maus«, antwortete ich, während sie mich wegtrugen. »Ich habe Durst. Habt ihr Wasser? Meine Mom hat bestimmt auch Durst. Sie kann sehr schnell rennen, aber ich werde sie finden. Ich bin gut im Fährtenlesen. Vor mir wird sie nicht weglaufen.«

Ich sah die verkohlten Überreste der Hütte. Sie rauchten noch.

Ich sah Denise und ihre Gefährtin nie wieder.

Auch nicht die Alpha und ihre Gefährtin.

Aber meine Mutter.

Ihr Fell war blutverschmiert und ich schrie, als ich die Fliegen sah, die über ihr Gesicht krabbelten, doch die Wölfe trugen mich weiter.

Erinnerungen sind etwas Seltsames.

Ich trage sie wie Narben.

Für einen Uneingeweihten wirkt der Innenbereich des ummauerten Geländes am Butterfield Lake wie ein Postkartenmotiv. Die Häuser sind groß und gut gepflegt. Die meisten haben einen Steg, der direkt zum See führt. Auf dem Weg zu dem großen Gebäude am Ostufer des Sees, das zu einer Schule umfunktioniert wurde, liefen ein paar Kinder gerade lachend vor einer großen Wölfin davon. Ich war auch auf so einer Schule gewesen, weit weg von hier. Dort lernte ich Schreiben und Dividieren, all die wunderbaren Gerüche voneinander zu unterscheiden und den Mond anzuheulen.

Ein paar der Kleinen krachten gegen mich, umklammerten meine Beine und verlangten, dass ich sie vor dem großen bösen Wolf beschützte.

Einer der Welpen, ein Junge namens Tony, kletterte an meinen Beinen hinauf und klammerte sich an mir fest. Meine Brille verrutschte, während er kreischte, dass er nicht gefressen werden wollte, rette mich, Robbie, rette mich!

Ich drehte mich lachend mit ihm im Kreis, während die anderen Kinder lauthals verlangten, dass ich mit ihnen das Gleiche machte. Ich knurrte sie spielerisch an und bleckte die Zähne. Sie taten es mir nach.

»Ich weiß nicht, ob ich dich retten kann«, sagte ich zu Tony. »Vielleicht musst du mich retten.«

Tony holte tief Luft. »Das werde ich! Ich habe es erst vor Kurzem gelernt! Sieh her!« Er verengte die Augen zu Schlitzen und presste seine Kiefer aufeinander, bis sein Gesicht gefährlich rot wurde. Und dann, wenn auch nur kurz, blitzten seine Augen orange.

»Wow«, keuchte ich. »Sieh mal einer an, wie gut du das schon kannst. Du wirst ein toller Wolf sein.«

Er quiekte und zappelte so vergnügt in meinen Armen, dass ich ihn beinahe fallen gelassen hätte. Die anderen Kinder wollten mir ihre Augen ebenfalls zeigen, und die meisten schafften es auch. Die, denen es nicht gelang, ihre Augen orange aufblitzen zu lassen, waren furchtbar enttäuscht. Ich sagte ihnen, eines Tages, wenn sie so weit seien, würde es schon klappen, und sie grinsten.

Die Wölfin, die sie gejagt hatte, knurrte leise. Sie war ihre Lehrerin. Ich setzte Tony wieder ab und die Kinder rannten weiter.

»Mit denen ist man ganz schön beschäftigt, wie?«, sagte ich zu ihr.

Sie drückte sich schnaubend an mich, und die Bande zwischen uns leuchteten auf. Es war, als würde eine Saite in meinem Kopf angeschlagen. Ich schloss die Augen, so stark vibrierte sie in mir, und dann …

ich sehe dich

Ich taumelte einen Schritt zurück.

Ich hatte keine Ahnung, woher die Stimme in meinem Innern plötzlich gekommen war. Sie gehörte niemandem, den ich kannte. Zumindest niemandem hier auf dem Gelände. Sie hallte kurz nach und verstummte.

Die Wölfin sah mich mit geneigtem Kopf an, und ich spürte ihre Frage, ohne dass sie sie aussprechen musste.

Ich setzte ein Lächeln auf. »Alles ok. Hab nicht gut geschlafen letzte Nacht. Heute ist ein großer Tag, und du weißt ja, wie ich dann immer bin.«

Sie scharrte mit der Pfote und drückte sich noch einmal an mich. Ihr Geruch auf meiner Haut war süß und warm. Sie hob den Kopf und schob mit ihrer Schnauze meine Brille zurecht. Die Gläser beschlugen kurz, als sie schnaubte.

»Ich weiß, der Unterricht wartet. Also ab mit dir, Sonari.«

Das Band zwischen uns vibrierte noch einmal, dann trabte auch sie davon.

Ich starrte ihr hinterher. Mein Kopf fühlte sich an wie kurz vor einer Migräne. Ich rieb mir den Nacken und kämpfte den Drang nieder, mich zu verwandeln und zwischen den Bäumen zu verschwinden. Das ging jetzt nicht. Zuerst musste ich etwas erledigen.

Wölfe wie Hexen winkten mir zu. Ich erwiderte den Gruß, blieb aber nicht stehen. Sie sah es nicht gern, wenn ich mich verspätete.

Ein paar Wölfe grüßten mich nicht, doch daran war ich gewöhnt. Ihrer Meinung nach war ich noch nicht lange genug hier und hatte meine Position nicht verdient. Aber es kümmerte mich einen Dreck, was sie dachten. Ich hatte das Vertrauen der Alpha aller – und das ihrer Hexe – und das war alles, was zählte.

Aber die meisten waren freundlich und riefen meinen Namen, als freuten sie sich, mich zu sehen. Als wäre ich jemand Wichtiges. Ich atmete den Geruch der Häuser und des Waldes ein und lauschte den Bewegungen der Wölfe um mich herum. Der Tag fing gerade erst an und alles war wie immer seit meiner Ankunft hier: alle waren beschäftigt, lauter ineinandergreifende Zahnräder.

Ein Haus stand ein Stück zurückversetzt zwischen den Bäumen, abseits von allen anderen. Die Kinder gingen nicht mal in seine Nähe, ja selbst die meisten Erwachsenen nicht. Es sah gewöhnlich aus mit den dunkelgrünen Fensterläden und der weißen Fassade. Aber direkt davor zu stehen, fühlte sich an, als wäre man unter Wasser. Ich musste niesen.

Ein Wolf lehnte mit vor der breiten Brust verschränkten Armen an der Eingangstür. »Robbie«, sagte er mit einem Nicken.

»Hey, Santos. Schon wieder Wachdienst?«

Er kniff die Augen zusammen. »Schon wieder Pech gehabt beim Auslosen.«

»Scheint dich ja ziemlich oft zu erwischen.«

Er zuckte die Achseln. »Jemand muss es nun mal machen.« Er nickte in Richtung der Tür. »Und so hart ist es auch wieder nicht. Er kann sich kaum bewegen, und solange er sich nicht wieder vollscheißt, ist alles halb so wild. Es gibt schlimmere Aufgaben.«

Die Schutzzauber um das Haus kitzelten auf meiner Haut und in meiner Nase. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie Santos es so nahe an einem so mächtigen Zauber aushielt. Mit einem Code, einer Art metaphysischem Schlüssel, den nur bestimmte Personen kannten, konnte man das Haus betreten. Aber die meisten taten es nur in Ezras Begleitung, und selbst dann nur kurz. Schnell rein und schnell wieder raus. Man blieb nicht bei dem Gefangenen. Monster gehörten weggesperrt, es war besser so. Trotzdem war ich neugierig, was er getan haben mochte. Nur wenige wussten es, und ich gehörte nicht zu den Auserwählten. »Hat er jemals was gesagt?«

Santos schüttelte den Kopf. »Nein. Er weiß nicht mal, wer er ist, geschweige denn wo.« Seine Miene veränderte sich. Nicht bösartig, aber unangenehm. »Warum interessiert dich das?«

Ich runzelte die Stirn. »Ich … Keine Ahnung. Tut es eigentlich gar nicht.«

»Klar, natürlich nicht«, erwiderte Santos und verzog dabei abschätzig den Mund. Er mochte mich nicht. »Hast du nichts anderes zu tun? Ezra ist schon vor einer ganzen Weile hier vorbeigelaufen, was wohl bedeutet, dass du zu spät dran bist.«

Ich fluchte. »Warum hat er nicht auf mich gewartet?«

»Weil er genau weiß, wie du morgens drauf bist.«

»Ja, ja, mach nur weiter so. Wirst schon sehen, wohin es dich bringt.«

Santos lachte verächtlich. »Gerne, Robbie.«

Ich winkte und ließ ihn allein. Als ich mich im Gehen noch einmal umdrehte, glaubte ich eine Bewegung in einem der Fenster zu sehen, sagte mir aber, dass es bestimmt nur ein vorbeihuschender Schatten gewesen war.

Das größte Gebäude innerhalb des Geländes war eine zweistöckige Hütte mit einer breiten, überdachten Veranda mit Blick auf den See. Die Fenster standen offen und ließen die kühle Luft hinein. Ich ging die Verandastufen hinauf, das Holz knarrte unter meinen Stiefeln. Ich zögerte einen Moment, bevor ich die Tür öffnete.

Das Innere der Hütte war geräumig. Im Kamin prasselte ein Feuer, überall liefen Wölfe umher. Einige warfen mir einen kurzen Blick zu, aber die meisten ignorierten mich. Sie waren beschäftigt, genau wie die Alpha aller es wollte.

Ich ging die Treppe ins obere Stockwerk hinauf und presste mich ans Geländer, als eine Frau, die mir vage bekannt vorkam, die Stufen heruntergerannt kam. Sie grinste mich ihm Vorbeilaufen an, blieb aber nicht stehen. Das Haus war laut und geschäftig, Leute kamen und gingen.

Ich erreichte das obere Ende der Treppe. Links von mir befanden sich fünf Türen mit Räumen und Badezimmern dahinter. Rechts waren ein Wandschrank und eine Flügeltür, hinter der das Büro lag. Ein starker Impuls in mir zog mich darauf zu.

Sie wusste, dass ich hier war, obwohl das Büro schalldicht war.

Es war Teil des Alpha-Seins: Ich gehörte ihr, sie würde mich immer und überall finden.

Ich klopfte und trat ein.

Ezra saß vor einem großen, schweren Schreibtisch. Neben ihm stand ein leerer Stuhl. Er drehte sich nicht um, trotzdem spürte ich, wie seine Magie mich umfing. Ich genoss das Gefühl weit mehr, als es bei ihr jemals der Fall war. Was sie wahrscheinlich wusste, aber wir sprachen nie darüber.

Und dort, hinter dem Schreibtisch, saß die Alpha aller.

Michelle Hughes faltete die Hände und sagte: »Du kommst zu spät, Robbie.«

Offene Missachtung / Kleiner Wolf

Die Jäger waren damals mit beängstigender Beharrlichkeit hinter uns her gewesen. Wir waren ständig auf der Flucht, und meine Mutter tat alles, was sie konnte, um uns ein einigermaßen normales Leben zu ermöglichen.

Manchmal konnten wir uns ein billiges Motel leisten. Sie waren schäbig und stanken, aber Mom sagte, wir müssten auch für die kleinen Dinge dankbar sein.

In manchen Nächten lag sie bei mir, um mich gekuschelt, und flüsterte mir ins Ohr.

Dann erzählte sie mir von einem Ort, an dem wir frei sein konnten. Wo wir uns verwandeln und die Erde unter unseren Pfoten spüren konnten, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass jemand uns wehtun würde. Sie erzählte mir von einem Gerücht über einen Ort weit, weit im Westen, wo Wölfe und Menschen in Frieden miteinander lebten. Einander liebten, flüsterte sie, denn das war es, was Rudel bedeutete.

Sie erzählte mir auch andere Geschichten, kleine, die wehtaten.

Über ihren Großvater, der gütig und voller Liebe gewesen war. Der ihr immer Süßigkeiten gegeben hatte, wenn gerade niemand herschaute.

Von ihrer ersten Verwandlung, dem ersten Mal, als sie die Farben der Welt mit den Augen einer Wölfin sah.

Von Fehlern, die sie gemacht hatte, aber das war in Ordnung so, denn diese Fehler hatten mich schließlich zu ihr gebracht.

In einer idealen Welt, sagte sie, würde mein Vater uns lieben. Dort wäre es ihm egal, was wir sind. Er hätte sie nicht benutzt. Meine Geburt hätte ihn verändert.

»Niemand kann in den Kopf eines Mannes schauen«, sagte sie so bitter, dass ich es auf der Zunge schmecken konnte. »Sie tischen dir Geschichten auf, und du glaubst sie, weil du es nicht besser weißt.«

Ich streckte dann immer die Hand nach ihrem Gesicht aus und sagte, sie solle nicht weinen.

Manchmal hörte sie sogar auf mich.

»Sorry«, murmelte ich und schloss die Tür hinter mir. »Ein Rudel Welpen hat mir aufgelauert.«

Ezra kicherte. »Die Kleinen mögen dich wirklich gern.«

Ich ging zu ihm und klopfte ihm auf die Schulter. »Danke fürs Warten, übrigens.«

Er hob eine Augenbraue. »Ich hab dir gesagt, du sollst aufstehen. Ich kann nichts dafür, dass du so faul bist.«

»Ich kann nichts dafür, dass du ein pathologischer Frühaufsteher bist. Irgendetwas stimmt eindeutig nicht mit dir.«

»Wie reizend«, erwiderte er, »jetzt auch noch Altersdiskriminierung.« Sein Blick wanderte zu Michelle. »Siehst du, was ich tagtäglich aushalten muss?«, fragte er mit einem Lächeln.

Sie erwiderte das Lächeln nicht.

Ezra war schon sehr lange ihre Hexe. Sie hatte ihn mitgebracht, als sie die Alpha aller wurde. Er war es, der mich auf Michelles Anweisung hin letztes Jahr nach Caswell geholt hatte. Das Verhältnis zwischen den beiden verwirrte mich. Alle Hexen, die ich bis dahin gekannt hatte, hatten eine fast schon symbiotische Beziehung zu ihren Alphas. Ezra und Michelle schienen gut miteinander auszukommen, aber sie hatten eine gemeinsame Vorgeschichte, in die ich nicht eingeweiht war. Ich hatte überlegt, nachzufragen, es aber nie getan. Weil ich nicht zerstören wollte, was ich hier hatte, indem ich in Erinnerungen wühlte, über die die beiden offensichtlich nicht sprechen wollten.

»Komm her«, sagte Michelle. »Bitte«, fügte sie hinzu, als wäre es ihr gerade noch rechtzeitig eingefallen.

Ich ging um ihren Schreibtisch herum und stellte mich neben den alten Bücherschrank voller Abhandlungen und dicker Wälzer über die Geschichte der Wölfe. Ich wollte nicht zu begierig erscheinen. Wir lernten immer noch, miteinander umzugehen, und wir würden genügend Zeit dafür haben. Anfangs hatte ich gedacht, sie sei kalt und berechnend. Ich brauchte lange, um die Wahrheit zu erkennen. Es war nicht direkt eine Fassade, eher eine unvermeidliche Nebenwirkung ihrer Position. Und sobald man hinter die Maske blickte, merkte man, was für eine gute Alpha sie war.

Und sie vertraute mir.

Gab mir ein Zuhause.

Ich schuldete ihr etwas.

Als sie aufstand, legte ich den Kopf in den Nacken und entblößte meinen Hals. Ihre Augen blitzten rot, dann fuhr sie mit einem Finger über meine Kehle. Michelle roch scharf und würzig.

»Ezra hat mir erzählt, dass du wieder geträumt hast«, sagte sie leise.

Ich warf ihm einen kurzen Blick zu und sah dann wieder sie an. Michelle war klein, blass und zierlich, aber ich ließ mich davon nicht täuschen – genauso wenig wie bei meiner ersten Begegnung mit ihr. Sie war stärker als alle Alphas, die ich je gesehen hatte. Teils, weil sie die Alpha aller war, teils wegen ihrer Abstammung. Wenn es drauf ankäme, wäre es ein ungleicher Kampf. Sie würde mich mit Leichtigkeit fertigmachen.

»Es war kein …« Ich schüttelte den Kopf. »Es war nichts Besonderes. Nur ein Traum.«

»Aber wieder der gleiche.« Michelle trommelte mit ihren Fingernägeln auf die Tischplatte.

»Mehr oder weniger«, bestätigte ich mürrisch.

»Und was sagt dir das?«

»Nichts. Es ist einfach … irgendwas von früher.«

Ihre Miene wurde sanfter. »Er kann dir nichts mehr tun, Robbie. Er ist lange tot, genau wie die anderen Jäger. Dafür haben die Wölfe gesorgt, die dich damals gefunden haben.«

»Ich weiß«, erwiderte ich, »und das ist auch der Grund, warum Sie sich keine Sorgen zu machen brauchen. Ich habe hier alles, was ich brauche.« Ich bedachte sie mit einem beruhigenden Lächeln.

Sie musterte mich aufmerksam. »Du sagst mir, wenn es wieder passiert?«

»Natürlich.«

»Gut. Danke, Robbie. Du bist ein guter Wolf. Du darfst dich jetzt setzen.«

Das Lob meiner Alpha ließ mir warm ums Herz werden. Ich ging um den Schreibtisch herum und warf Ezra einen bösen Blick zu, weil er hinter meinem Rücken geredet hatte. Dafür würde er später noch was von mir zu hören bekommen. Ich konnte nicht zulassen, dass Michelle an mir zweifelte.

Ezra ignorierte mich, wie es so seine Art war.

Ich sackte in dem Stuhl neben ihm zusammen. Er trat mir gegens Schienbein, ich seufzte und setzte mich aufrecht hin, die Hände im Schoß gefaltet.

Michelle lehnte sich zurück und nahm ihr Tablet zur Hand. »Ich habe einen Auftrag für dich. In einer anderen Stadt.« Sie warf mir einen kurzen Blick zu und schaute dann wieder auf das Tablett. »In einem anderen Staat sogar.«

Ich horchte auf. Normalerweise, wenn sie mich irgendwohin schickte, war es nie weiter als eine Autostunde von Caswell entfernt. Ihr Rudel hatte Ableger in ganz Maine, hauptsächlich in den größeren Städten wie Bangor und Portland. Sie lebten in kleinen Gruppen und arbeiteten mit Menschen zusammen, die keine Ahnung hatten, wer sie waren – vor allem wenn die Wölfe führende Verwaltungsposten innehatten. Kurz nach meiner Ankunft hier beging ich den Fehler, es als Michelles Agenda zu bezeichnen. Sie habe keine Agenda, korrigierte sie mich sofort und sagte, sie wolle lediglich die Reichweite der Wölfe erhöhen. Ich verstand nicht, warum sie das für nötig hielt. Niemand legte ihr irgendwelche Steine in den Weg. Warum auch? Sie war nicht ohne Grund die Alpha aller. Sie hatte das letzte Wort, aber es war nicht unumstößlich. Sie hörte auf ihr Rudel, hatte ein offenes Ohr für seine Sorgen und Bedürfnisse. Wenn sie helfen konnte, tat sie es.

Am Anfang dachte ich, die Wölfe hätten Angst vor ihr.

Ich dachte, ich hätte Angst vor ihr.

Aber es gibt eine schmale Grenze zwischen Angst und Ehrfurcht.

Ich versuchte, mir meine Aufregung nicht anmerken zu lassen. »Tatsächlich? Worum geht’s?«

Sie nickte in Richtung Ezra. »Er glaubt, dass du bereit bist.«

Vielleicht würde ich ihn danach doch nicht anschreien. »Das bin ich.«

»Dann betrachte es als einen Test«, erklärte Michelle. »Wir werden ja sehen, ob Ezra recht hat.«

»Das habe ich meistens, wie ihr noch merken werdet«, erwiderte er milde.

Der Ausdruck um Michelles Augen veränderte sich kurz und ich fragte mich, worüber die beiden gerade gesprochen hatten. »Das wird sich bald herausstellen, nicht wahr? In Virginia gibt es ein Rudel, es ist sehr klein, eine Alpha und drei Betas. Wir haben seit mehreren Monaten nichts mehr von ihnen gehört.«

Ich runzelte die Stirn. »Jäger?«

Michelle schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht. Eher eine … abweichende Meinung, wie strikt man sich ans Protokoll halten sollte. Sie müssen begreifen, dass ständige Kommunikation von größter Wichtigkeit für das Überleben unserer Spezies ist. Ein absolutes Muss, vor allem in diesen turbulenten Zeiten, wo alle aufeinander aufpassen sollten, so gut es geht. Ich habe dir die Datei gerade geschickt.«

Ich holte mein Handy aus der Tasche und öffnete den Mail-Anhang. Auf der ersten Seite war ein Foto zu sehen. Die Alpha stand lächelnd in der Mitte. Sie war jünger, als ich erwartet hatte. Im Highschool-Alter. Sie hielt ein Schild in der Hand auf dem in leuchtenden Buchstaben VERKAUFT! stand. Hinter ihr war ein heruntergekommenes Haus zu erkennen, das nicht gerade bewohnbar aussah.

Neben ihr standen drei Männer, zwei davon waren noch sehr jung und der dritte so alt, dass er ihr Vater hätte sein können, nur dass die beiden sich überhaupt nicht ähnlich sahen. Er war Schwarz und sie war weiß. Auch die Männer lächelten.

Der Rest enthielt Informationen über das Rudel. Ich hatte recht gehabt: Die Alpha war noch sehr jung, gerade einmal zwanzig. Ich konnte mir kaum vorstellen, wie es sein musste, in diesem Alter bereits über so viel Macht zu verfügen. Sie hatte die Position von ihrer Mutter geerbt, die im Vorjahr gestorben war.

»Keine Hexe?«, fragte ich und las weiter.

»Nein«, antwortete Michelle. »Das Rudel war nie groß genug, dass sie eine gebraucht hätten. Ihre Mutter war eine gute Freundin von mir. Gütig und geduldig. Sie hat alles für das Wohl des Rudels getan. Ihre Tochter ist eher stur, aber ich bin sicher, mit der richtigen Motivation wird sie zur Vernunft kommen.«

Ich sah Michelle an. »Wie ist ihre Mutter gestorben?«

»Ein Autounfall, ausgerechnet. Die Tochter war auch dabei, aber sie wurde nicht ernsthaft verletzt. Die Kraft der Alpha ist auf sie übergegangen, und seitdem … ist es schwierig mit ihr. Wenn man so jung ist wie sie, kommt man leicht auf Ideen und glaubt, alles anders machen zu müssen. Sie meldet sich nicht und scheint alle Kommunikation mit uns abgebrochen zu haben.«

»Sie möchte ihre Unabhängigkeit«, sagte ich und betrachtete wieder das Foto. Die vier sahen glücklich aus. »Das kann man ihr nicht verübeln.«

»Tue ich auch nicht«, erwiderte Michelle scharf, und ich spürte die Kraft in ihrer Stimme, die Macht der Alpha. »Aber es besteht ein Unterschied zwischen Unabhängigkeit und offener Missachtung. Es gibt Regeln für solche Fälle, wie du weißt. Ja, sie hat ihr eigenes Rudel, aber ich bin das Oberhaupt aller.«

Ich kannte diese Regeln. Es gab Ausreißer, die sich Michelles Zugriff zu entziehen versuchten. Aber ein Wolf ohne Alpha lief Gefahr, zum Omega zu werden, sich ganz an den Wolf zu verlieren und zu vergessen, dass er auch ein Mensch war.

Und wenn das passierte, gab es nur noch eine einzige Lösung.

Es ging stets schnell, hatte man mir zumindest gesagt. Ich war nie dabei gewesen, wenn ein Omega eliminiert wurde.

Und das würde hoffentlich auch so bleiben.

»Vielleicht hat sie es nur vergessen«, sagte ich. »Sie wissen ja, wie es ist. Man ist mit seinem eigenen Leben beschäftigt, da kann so was schon mal vorkommen.« Ich wusste selbst nicht, warum ich das Rudel verteidigte. Vielleicht weil ich ihren Freiheitsdrang so gut nachvollziehen konnte, den Wunsch, den Kopf von allem anderen frei zu haben.

»Wir werden es ja sehen«, warf Ezra ein.

»Wir?«

Er sah mich an. »Selbstverständlich, mein Lieber. Du glaubst doch nicht, dass ich dich alleine losziehen lasse?«

Ich hatte es gehofft. Und obwohl ich teilweise erleichtert war, ihn dabeizuhaben, wünschte sich ein anderer Teil von mir Unabhängigkeit. »Alpha Hughes kann so lange auf dich verzichten?«, fragte ich unschuldig.

Ezra grinste. »Für ein paar Tage? Aber gewiss doch. Oder, Michelle?«

»Ja«, antwortete sie. »Ich gehe stark davon aus.«

»Und es ist ja nicht so, als würden wir lange wegbleiben«, sprach Ezra weiter. »Die Fahrt nach Fredericksburg dauert nicht länger als einen Tag, wenn wir uns ranhalten. Bevor irgendjemand sich’s versieht, sind wir wieder zurück.«

Ich stöhnte. Ich liebte Ezra, aber die Vorstellung, mehrere Stunden mit ihm in einem Auto zu verbringen, ließ mir die Nackenhaare zu Berge stehen. Er hatte einen entsetzlichen Musikgeschmack.

Ezra lachte, als wüsste er genau, was ich gerade dachte. »So schlimm wird es schon nicht werden. Sieh es einfach als eine kleine Auszeit und eine Gelegenheit, andere Wölfe kennenzulernen.« Seine Augen funkelten. »Vielleicht ist ja jemand Besonderes dabei.«

Seine »Gelegenheit« konnte mir gestohlen bleiben. Genauso wie er selbst. »Du wirst auf keinen Fall versuchen, mich mit einer Wölfin zu verkuppeln. Nicht schon wieder.«

»Ich bitte dich. Ich habe niemanden verkuppelt. Außerdem kann ich nichts dafür, dass die letzte, nun ja … ein bisschen übereifrig geworden ist.«

»Übereifrig?«, rief ich. »Sie hat einen gottverdammten Bären gerissen und vor unser Haus gelegt!«

»Es war ein noch sehr kleiner Bär«, erklärte Ezra an Michelle gewandt. »Wahrscheinlich erst zwei Jahre alt. Trotzdem beeindruckend, wenn man drüber nachdenkt. Sie hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie was drauf hat. Jeder Wolf könnte sich glücklich schätzen, Sonari als Gefährtin zu haben.«

»Sie hat sich ins Haus geschlichen und mich im Schlaf abgeleckt!«

»Sie wollte eben, dass du nach ihr riechst. Dagegen ist nichts einzuwenden.«

Ich verschränkte die Arme vor der Brust und ließ mich in meinen Stuhl sinken. »Du hast eine krass verdrehte Ansicht von Richtig und Falsch. Man leckt nicht ungebeten andere Leute ab. Sie ist Lehrerin! Nicht auszudenken, was sie den Kindern alles so beibringt.«

»Ich werde es mir fürs nächste Mal merken, Robbie. Aber gönn einem alten Mann ein bisschen Freude. Ist es denn zu viel verlangt, wenn ich dich glücklich sehen will?«

Ich gestand mir seufzend ein, dass ich verloren hatte. Sobald Ezra sentimental wurde, konnte ich nicht mehr dagegenhalten, und das wusste er genau. »Aber … Es passiert eben, wenn es passiert, okay? Ich werde merken, wenn es so weit ist, und möchte nichts erzwingen.«

»Das weiß ich. Falls das alles war, werde ich jetzt gehen. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor wir aufbrechen.«

Michelle nickte. »Nur zu. Ich möchte, dass ihr für die gesamte Dauer eures Aufenthalts in Kontakt bleibt. Haltet mich auf dem Laufenden, vor allem wenn sich herausstellen sollte, dass ihr mehr als ein, zwei Tage bleiben werdet.«

»Selbstverständlich, Alpha. Robbie, würdest du bitte gleich mit mir …«

»Robbie bleibt hier.«

Ezra blickte überrascht zwischen uns hin und her. »Wie bitte?«

»Ich habe etwas mit meinem Stellvertreter zu besprechen«, erklärte Michelle streng.

Ich blinzelte erstaunt. So hatte sie mich noch nie genannt. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass es zur Debatte stand. Zugegeben, es gab keinen anderen Wolf, der infrage gekommen wäre – zumindest nicht, dass ich gewusst hätte –, aber es laut ausgesprochen zu hören, ließ in mir einen stummen Jubelschrei aufsteigen.

»Natürlich«, sagte Ezra mit einer tiefen Verbeugung. Er richtete sich wieder auf und drückte meine Schulter. »Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Es gibt da diese junge Hexe namens Gregory, mit der ich sprechen muss. Klug und ehrgeizig, aber ein bisschen unbeherrscht, obwohl er mich mit Fragen nur so löchert. Erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Wir sehen uns dann zu Hause. Wir fahren früh los, also bleib nicht zu lange auf.«

Ich nickte, auch wenn ich ihn kaum hörte. Meine Gedanken drehten sich immer noch um das Wort Stellvertreter.

Er schloss die Tür hinter sich und ließ uns allein.

Ich suchte nach den richtigen Worten, um meiner Freude Ausdruck zu verleihen, und vibrierte praktisch in meinem Stuhl.

Michelle kam mir zuvor. »Bist du glücklich hier, Robbie?«

»Ja«, antwortete ich schnell, und es war größtenteils die Wahrheit.

Sie musterte mich einen Moment lang und nickte dann. »Dieser wiederkehrende Traum.«

Ich rutschte auf meinem Stuhl hin und her. »Jeder träumt.«

»Das ist richtig. Aber ist deiner nicht etwas anders gelagert?«

»Ich bin ein Wolf und träume von Wölfen. Das war schon immer so, ich kann nicht anders.« Das war fast gelogen, doch nicht so sehr, dass Michelle es merken würde.

»Du bist mir wichtig«, erwiderte sie steif, als wäre sie es nicht gewöhnt, Gefühle auszudrücken. Das Rudel lag ihr am Herzen, aber manchmal hatte ihre Anteilnahme etwas … Mechanisches. Beinahe oberflächlich.

»Danke, Alpha Hughes. Ich werde Sie nicht enttäuschen.«

»Das weiß ich.« Sie blickte kurz in die Ferne und sah dann wieder mich an. »Ich will, dass du auf der Hut bist.«

»Vor was?«, fragte ich verwirrt.

»Diese Wölfe in Virginia, sie … Wir wissen nicht, wie sie reagieren werden.«

Ich machte mir keine Sorgen deshalb. »Wahrscheinlich nur eine Frage der Kommunikation. Sollte sich leicht beheben lassen.«

»Mag sein.« Sie trommelte wieder mit den Fingernägeln auf die Tischplatte, ein Zeichen von Nervosität, wie mir schien. »Aber falls nicht, musst du alles tun, was nötig ist, um dich zu schützen. Ich erwarte, dass du in einem Stück zurückkommst. Bleib immer in Ezras Nähe. Entferne dich nicht aus seiner Sichtweite.«

»Gibt es etwas, das ich wissen sollte?«

Sie schüttelte den Kopf. »Halte einfach die Augen offen, okay? Das wäre alles.«

Michelle stand auf, und ich ebenso. Ich war überrascht, als sie um ihren Tisch herumging und meine Hände nahm. Ihre Augen füllten sich mit Rot, und in mir breitete sich eine gelassene Ruhe aus. Es war wohltuend, mit ihr hier zu sein. Ein Teil von mir wehrte sich dagegen, aber ich kannte meinen Platz. Ich war ein Beta, und Betas brauchten einen Alpha.

Ich brauchte sie.

»Sie müssen sich um mich keine Sorgen machen. Ich kann auf mich aufpassen.«

Michelle lächelte, doch es erreichte ihre Augen nicht. »Das weiß ich. Aber du gehörst mir, und ich nehme diese Verantwortung nicht auf die leichte Schulter.«

Ich ging.

Der Tag draußen war sonnig. Ich hoffte, dass der Winter endlich einen Abgang machen würde. Es lag immer noch eine bissige Kälte in der Luft, aber die Sonne war warm.

Ich überlegte, nach Hause zu gehen, doch ich war noch nicht bereit für die Konfrontation mit Ezra. Ich war immer noch ein bisschen sauer, weil er hinter meinem Rücken mit Michelle über mich gesprochen hatte. Ich wusste, er meinte es nur gut. Trotzdem ärgerte es mich.

Die Vorstellung, bald mehrere Stunden am Stück mit ihm in einem Auto zu verbringen, machte es nicht gerade besser.

Statt nach Hause, machte ich mich auf den Weg in den Wald.

Die mächtigen Bäume hielten das Sonnenlicht fast vollständig ab. Der Boden war immer noch von einzelnen Schneefeldern bedeckt. Ich trat zwischen die Bäume und blieb stehen. Ich legte den Kopf in den Nacken und lauschte den Geräuschen des Waldes. Er sprudelte nur so vor Leben. In der Ferne graste eine Hirschherde, und die Vögel sangen, sangen, sangen.

Ich überquerte eine alte, kaum benutzte Straße.

Dann war ich allein.

Ich streckte die Arme über den Kopf, mein Rücken knackte.

Ich musste laufen.

Ich legte meine Kleider und die Brille in ein Gebüsch in der Nähe der Straße, grub meine nackten Zehen in die Erde, atmete langsam ein und wieder aus.

Es begann in meiner Brust.

Der Wolf und ich wurden eins.

Meine erste Verwandlung war schmerzhafter gewesen als alles andere zuvor in meinem Leben. Ich war gerade mitten in der Pubertät und meine Haut fühlte sich an, als stünde sie in Flammen. Ich schrie tagelang, bis meine Kehle rau war wie ein Reibeisen, und trotzdem schrie ich weiter.

Die Wölfe, bei denen ich lebte, waren nicht mein Rudel, aber es war nahe dran. Sie kümmerten sich um mich, obwohl ich nicht zu ihnen gehörte. Der Alpha drückte mich an seine Brust, strich mir die schweißnassen Haare aus der Stirn und knurrte leise: »Finde es. Finde dein Band, Robbie, und halte es gut fest. Lass dich von ihm zu deinem Wolf ziehen.«

»Ich kann nicht«, wimmerte ich. »Bitte, es tut so weh, mach, dass es aufhört. Ich will, dass es aufhört.«

Er hielt mich nur noch fester, seine Klauen drückten sich in meine Haut. »Ich weiß, dass es wehtut, aber du bist ein Wolf. Du wirst dich verwandeln, doch bevor du das tun kannst, musst du wissen, wie du den Weg zurück findest.«

Ich krampfte, mein Rücken bog sich durch und ich grub meine Fingernägel in seinen Oberschenkel. Er stöhnte leise, als Krallen aus meinen Fingerkuppen wuchsen und sich in seine Haut bohrten, bis Blut kam. Der stechende Geruch nach Eisen ließ mir den Speichel im Mund zusammenlaufen. Das Tier in mir wollte kratzen und beißen, bis er mich endlich losließ, aber der Alpha war stärker als ich.

Und dann, gerade als ich glaubte, ich könnte nicht mehr, dass ich lieber sterben würde, als diese Schmerzen nur noch eine einzige Sekunde lang zu ertragen, hörte ich die Stimme meiner Mutter.

Kleiner Wolf, sang sie, merkst du es nicht? Du bist der Herr des Waldes, der Wächter der Bäume. Sie lachte. Immer noch still wie eine Maus. Lass sie dich hören!

Erinnerungen sind etwas Seltsames. Manchmal tauchen sie auf, wenn du am wenigsten damit rechnest.

Und wenn du sie am meisten brauchst.

Das war alles, was meine Mutter noch war: eine Erinnerung.

Aber ich hielt mich daran fest.

Meine erste Verwandlung unter dem vollen Mond war purer Instinkt. Ich erinnere mich kaum an etwas außer den Drang zu jagen, jagen, jagen. Die anderen Wölfe folgten mir und heulten so laut, dass die Erde davon erzitterte.

Dann, als ich nicht mehr konnte, kuschelten sie sich an mich, mein Bauch war voller Fleisch, und ich schlief ein.

Die erste Verwandlung ist immer die schwierigste.

Danach wird es einfach.

Mein Band war da, wie immer.

Meine Muskeln begannen zu zittern.

Meine Knochen streckten sich.

Ich spürte Schmerz, ja, aber es war ein guter Schmerz, so wunderbar grausam.

Ich fiel auf die Knie und wurde

Ich war

wolf

ich bin wolf und stark und stolz und dieser wald gehört mir ist mein zuhause ist

wo ich bin

ich bin hier

da ist ein eichhörnchen

ich werde dich jagen

dich fressen

lauf lauf laufen

heulen und singen und lass es sie hören

hier ist

robbie

robbie

ROBBIE

????

was ist das

ein anderer wolf

ist das ein anderer wolf

wer bist du

du bist nicht hier

wo bist du

ich kann dich nicht sehen

ABERICHKANNDICHRIECHEN

ICHRIECHEDICH

robbie robbie robbie

warum bist du hier

warum bist du bei mir

ich sehe dich

ich sehe dich

was ist

wo ist

wo bin

wo bin ich

ich bin

wolf

ich bin

ich bin

ich

schnappte nach Luft, stolperte und schlug zu Boden, schlitterte über herabgefallenes Laub und Nadeln, blieb schnaufend auf dem Rücken liegen und starrte durch das Blätterdach über mir. Ich sah ein kleines Stückchen blauen Himmel jenseits der grünen Blätter.

Und alles, was ich spürte, war blau.

»Was zum Teufel …«, flüsterte ich.

Ich stemmte mich hoch und verzog kurz das Gesicht wegen eines Schnitts auf meiner Schulter, der sich bereits wieder schloss. Ich schüttelte den Kopf, versuchte einen klaren Gedanken zu fassen.

Dann stand ich langsam auf und lauschte.

Ich hätte schwören können, dass noch ein Wolf hier im Wald war.

Einer, den ich nicht kannte.

Ich rührte mich nicht.

Wartete.

Nichts passierte.

Ich sah mich um.

Nur Bäume.

Ich war allein.

Meine Haut fühlte sich kalt an.

»Toll«, murmelte ich. »Jetzt habe ich auch noch akustische Halluzinationen. Absolut-scheiß-fantastisch.«

Ich beschloss, dass es an der Zeit war, nach Hause zu gehen.

Ich erzählte Ezra nichts davon.

Es gab andere Dinge, um die wir uns kümmern mussten.

Mich Beschützen / Dir Vertrauen

Großer Gott«, stöhnte ich. »Das bezeichnest du als Musik?«

Ezra grinste. »Du kannst gerne deinen Kopf zum Fenster rausstrecken wie ein braver Wolf, wenn du glaubst, dass es dir hilft.«