13,99 €

Mehr erfahren.

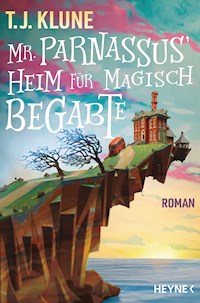

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Green-Creek-Romane

- Sprache: Deutsch

Nachdem Gordo Livingstone von seinem alten Rudel verraten wurde, genießt er die Ruhe und Einsamkeit in seiner kleinen Autowerkstatt in Green Creek. Von Werwölfen hat er erst mal genug. Doch dann kommt das Bennett-Rudel in die Stadt und mit ihm der attraktive Mark. Als Green Creek von einem schrecklichen Verbrechen heimgesucht wird, bitten die Bennetts Gordo um Hilfe. Und mit dem Erwachen seiner Magie, kann er auch das Seelenband zwischen sich und Mark nicht länger ignorieren ...

Enthaltene Tropes: Queer Romance, Fated (Soul-)Mates, Found Family

Spice-Level: 3 von 5

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 906

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Das Buch

Nachdem die Hexe Gordo Livingstone von seinem alten Rudel verraten wurde, genießt er die Ruhe und Einsamkeit in seiner kleinen Autowerkstatt in Green Creek. Von Werwölfen und ihren Machenschaften hat er erst mal genug. Doch dann kommt das Bennett-Rudel in die Stadt und mit ihm der attraktive Mark. Als Green Creek von einem schrecklichen Verbrechen heimgesucht wird, bitten die Bennetts Gordo um Hilfe. Und mit dem Erwachen seiner Magie kann er auch das Seelenband zwischen sich und Mark nicht länger ignorieren.

Der Autor

Im Alter von sechs Jahren griff T. J. Klune zu Stift und Papier und schrieb eine mitreißende Fanfiction zum Videospiel »Super Metroid«. Zu seinem Verdruss meldete sich die Videospiel-Company nie zu seiner Variante der Handlung zurück. Doch die Begeisterung für Geschichten hat T. J. Klune auch über dreißig Jahre nach seinem ersten Versuch nicht verlassen. Nachdem er einige Zeit als Schadensregulierer bei einer Versicherung gearbeitet hat, widmet er sich inzwischen ganz dem Schreiben. Für die herausragende Darstellung queerer Figuren in seinen Romanen wurde er mit dem Lambda Literary Award ausgezeichnet. Mit seinem Roman Mr. Parnassus’ Heim für magisch Begabte gelang T. J. Klune der Durchbruch als international gefeierter Bestsellerautor.

Ein ausführliches Werkverzeichnis von T. J. Klune finden Sie am Ende des Bandes.

T. J. KLUNE

DAS LIED DESRABEN

EIN GREEN-CREEK-ROMAN

Band 2

Mit exklusiver Bonusstory

Aus dem Amerikanischen übersetztvon Michael Pfingstl

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Die Originalausgabe ist unter dem Titel RAVENSONG bei Tor Books, einem Imprint der Macmillan Publishing Group, LLC, New York, erschienen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Das Zitat wurde übersetzt von Michael Pfingstl

Deutsche Erstausgabe: 08/2025

Copyright © 2018 by Travis Klune

Copyright der Bonusgeschichte © 2023 by Travis Klune

Published by Tor Books, einem Imprintder Macmillan Publishing Group, LLC, New York,Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Alle Rechte vorbehalten.

Redaktion: Lisa Scheiber

Umschlaggestaltung: Das Illustrat, GbR, München, nach einer Vorlage von Chris Sickels / Red Nose Studios

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN 978-3-641-32799-6V002

www.heyne.de

Alle, die den Gesang der Wölfe vernehmen, hört gut zu: Euer Rudel singt euch nach Hause.

»Vogel«, rief ich, »oder Teufel! – Doch Prophet mir ohne Zweifel!

Ob dich der Versucher sandte, ob der Sturm dich warf daher,

Ohne Trost, doch ohne Zagen, in dies öde Land verschlagen,

In dies Heim von Schreckenstagen – Auskunft gieb auf mein Begehr –

Giebt es Balsam noch in Gilead, Rettung aus der Qualen Meer?«

Sprach der Rabe: »Nimmermehr!«

Edgar Allan Poe,Der Rabe

Versprechungen

Wir brechen auf«, sagte der Alpha.

Ox stand neben der Tür, er hatte dunkle Ringe unter den Augen und wirkte kleiner, als ich ihn je gesehen hatte.

Das würde nicht gut laufen. Das taten Überfälle aus dem Hinterhalt nie.

»Was?«, fragte er mit zusammengekniffenen Augen. »Wann?«

»Morgen.«

Er sagte: »Du weißt, dass ich noch nicht wegkann.«

Ich berührte den Raben auf meinem Unterarm, spürte, wie er mit den Flügeln schlug, spürte das Pulsieren seiner Magie. Es brannte.

»Ich muss in zwei Wochen mit dem Anwalt Moms Testament durchgehen. Und dann ist da noch das Haus und …«

»Nicht du, Ox«, erwiderte Joe Bennett, der hinter dem Schreibtisch seines Vaters saß.

Thomas Bennett war nur noch Asche.

Ich sah den Moment, in dem die Bedeutung der Worte einsank. Es war brutal. Ein Verrat an einem bereits gebrochenen Herzen.

»Auch nicht Mom und Mark.«

Carter und Kelly Bennett standen Seite an Seite neben Joe und traten unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. Ich gehörte nicht zum Rudel, und das schon sehr, sehr lange nicht mehr, doch selbst ich konnte die Wut spüren, die in ihnen brodelte. Aber nicht auf Joe. Auch nicht auf Ox. Auf niemanden in diesem Raum. Rachedurst kochte in ihren Adern, das Verlangen zu packen und zu zerfetzen. Sie konnten an nichts anderes mehr denken.

Und ich auch nicht. Ox wusste nur noch nichts davon.

»Aber du«, sagte Ox. »Und Carter und Kelly.«

»Und Gordo.«

Ox sah mich nicht an. Es war, als wären er und Joe allein im Raum. »Und Gordo«, wiederholte er. »Warum?«

»Um zu tun, was richtig ist.«

»Nichts von dem, was hier passiert, ist richtig«, widersprach Ox. »Warum hast du mir nichts davon erzählt?«

»Ich tue es jetzt«, erwiderte Joe in vollem Wissen, dass das nicht gut …

»Weil es das Richtige ist … Was habt ihr vor?«

»Richard aufspüren.«

Als Ox noch ein Junge war, ist sein beschissener Vater eines Tages einfach abgehauen. Es dauerte Wochen, bis Ox zum Telefon gegriffen und mich angerufen hat, aber schließlich hat er es getan. Er sprach langsam, und ich hörte den Schmerz in jedem Wort, als er sagte, dass es ihnen nicht gut ging, dass Briefe von der Bank gekommen waren, in denen davon die Rede war, ihm und seiner Mutter das Haus an der alten, unbefestigten Straße wegzunehmen, in dem sie lebten.

Könnte ich einen Job haben? Wir brauchen Geld, und sie darf das Haus nicht verlieren. Es ist alles, was wir noch haben. Ich würde mich wirklich anstrengen, Gordo. Gute Arbeit abliefern und für immer bleiben. Es wäre sowieso irgendwann passiert, dann können wir es doch auch gleich machen, oder? Bitte. Es muss jetzt sein, weil ich jetzt der Mann bin.

Es war die Stimme eines verlorenen Jungen.

Und derselbe verlorene Junge stand nun ein weiteres Mal vor mir. Sicher, er war älter und größer, aber seine Mutter lag unter der Erde, sein Alpha war Rauch und Asche, und ausgerechnet sein Gefährte hatte ihm gerade die Klauen in die Brust geschlagen, um ihm das Herz herauszureißen.

Ich versuchte nicht, es zu verhindern. Dazu war es bereits zu spät. Für uns alle.

»Warum?«, fragte Ox mit krächzender Stimme.

Warum, warum, warum.

Weil Thomas tot war.

Weil sie uns etwas weggenommen hatten.

Weil sie nach Green Creek gekommen waren, Richard Collins und seine Omegas, mit violetten Augen, und sich auf den gefallenen König gestürzt hatten.

Ich hatte getan, was ich konnte.

Es war nicht genug gewesen.

Da war ein Junge, noch nicht einmal achtzehn Jahre alt, der nun das Erbe seines Vaters übernehmen musste, dem Monster aus seiner Kindheit erneut gegenübertreten. Seine Augen brannten rot, und er kannte nur noch Rache. Sie pulsierte in einem nie endenden Kreislauf durch ihn und seine Brüder, der Zorn des einen nährte den Zorn des anderen. Joe war vom jungen Prinz zum wütenden König geworden, und er brauchte meine Hilfe.

Elizabeth Bennett war still und ließ es geschehen. Mit einer Häkeldecke um die Schultern stand sie da wie eine stumme Königin und beobachtete, wie sich die Tragödie vor ihren Augen abspielte. Ich war nicht einmal sicher, ob sie überhaupt ganz bei sich war.

Und Mark, er …

Nein. Nicht jetzt.

Vorbei war vorbei war vorbei.

Sie stritten, fletschten die Zähne und knurrten sich an. Fügten sich Wunde um Wunde zu, bis sie beide vor unseren Augen am Verbluten waren. Ich verstand Ox. Die Angst, geliebte Menschen zu verlieren. Die Angst vor einer Verantwortung, um die man nie gebeten hat. Die Angst, etwas gesagt zu bekommen, das man nie hören wollte.

Ich verstand auch Joe. Ich wollte es nicht, aber ich tat es.

Wir glauben, dass es dein Vater war, flüsterte Osmond. Robert Livingstone hat einen Weg gefunden, sich seine Kräfte zurückzuholen, und dann hat er Richard Collins befreit.

Ja. Ich glaube, ich verstand Joe am besten von allen.

»Du darfst das Rudel jetzt nicht auseinanderreißen«, flehte Ox. »Nicht jetzt. Du bist der verdammte Alpha, Joe. Das Rudel braucht dich. Wir alle. Glaubst du wirklich, die anderen lassen dich einfach …«

»Ich habe es ihnen schon vor Tagen gesagt«, unterbrach Joe, dann zuckte er zusammen. »Scheiße.«

Ich schloss die Augen.

Danach passierte Folgendes:

»Diese ganze Sache ist scheiße, Gordo.«

»Ja.«

»Und du machst mit.«

»Jemand muss aufpassen, dass er sich nicht umbringt.«

»Und dieser Jemand bist du. Weil du wieder zum Rudel gehörst.«

»Sieht ganz so aus.«

»Freiwillig?«

»Ich denke schon.«

Aber so einfach war es natürlich nicht. War es nie.

»Ihr zieht los, um zu töten. Findest du das in Ordnung?«

»Nichts an alldem ist in Ordnung, Ox, aber Joe hat recht. Wir können nicht zulassen, dass das noch jemandem passiert. Richard wollte Thomas’ Rudel, aber wie lange wird es dauern, bis er sich ein anderes aussucht, nur um Alpha zu werden? Wie lange wird es dauern, bis er sich eine noch größere Gefolgschaft aufgebaut hat, größer als seine vorige? Die Spur wird bereits kalt, Ox. Wir müssen das beenden, solange wir noch können. Für alle. Es ist nichts anderes als Rache, aber wir haben einen guten Grund dafür.«

Ich fragte mich, ob ich meine eigenen Lügen wirklich glaubte.

Schließlich:

»Du solltest mit ihm reden. Bevor du gehst.«

»Mit Joe?«

»Mit Mark.«

»Ox …«

»Was, wenn du nicht zurückkommst? Willst du wirklich, dass er glaubt, er wäre dir egal? Das wäre beschissen, Mann. Du kennst mich, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass ich dich genauso gut kenne. Vielleicht sogar besser.«

Dieses verdammte Arschloch.

Sie stand in der Küche des Bennett-Hauses und starrte aus dem Fenster. Ihre Hände krallten sich in die Arbeitsplatte. Ihre Schultern waren angespannt, und sie trug ihre Trauer wie ein Leichentuch. Obwohl ich seit Jahren nichts mehr mit Wölfen zu tun haben wollte, wusste ich, dass sie Respekt verdiente. Sie war eine Königin, ob sie es wollte oder nicht.

»Gordo«, sagte Elizabeth, ohne sich umzudrehen. Ich fragte mich, ob sie auf die Wölfe lauschte, die Lieder sangen, die ich schon lange nicht mehr hören konnte. »Wie geht es ihm?«

»Er ist wütend.«

»Das war zu erwarten.«

»Ach ja?«

»Ich denke schon«, sagte sie leise. »Aber wir beide sind älter. Vielleicht nicht weiser, aber älter. Alles, was wir durchgemacht haben, alles, was wir gesehen haben, ist nur … noch eine Sache mehr in unserem Leben. Ox ist noch ein Junge. Wir haben ihn so gut wie möglich geschützt. Wir …«

»Ihr habt ihm das angetan«, widersprach ich, bevor ich es verhindern konnte. Die Worte explodierten wie eine Granate vor ihren Füßen. »Wenn ihr weggeblieben wärt, wenn ihr ihn nicht mit hineingezogen hättet, würde er immer noch …«

»Es tut mir leid, was wir dir angetan haben«, unterbrach sie mich, und mir versagte die Stimme. »Was dein Vater dir angetan hat, war weder richtig noch fair. Kein Kind sollte durchmachen müssen, was du durchgemacht hast.«

»Und trotzdem habt ihr nichts unternommen, um es zu verhindern«, sagte ich bitter. »Du, Thomas, Abel. Meine Mutter. Keiner von euch. Euch war nur wichtig, was ich für euch sein könnte, nicht, was das für mich bedeutet. Was mein Vater mir angetan hat, hat euch nicht gekümmert. Und dann seid ihr gegangen und habt mich zurückgelassen …«

»Du hast deine Bande zum Rudel durchtrennt.«

»Die einfachste Entscheidung, die ich je getroffen habe.«

»Ich höre, wenn du lügst, Gordo. Deine Magie kann deinen Herzschlag nicht verbergen. Nicht immer. Nicht, wenn es wirklich wichtig ist.«

»Verdammte Werwölfe.« Dann: »Ich war zwölf, als ich zur Hexe des Bennett-Rudels gemacht wurde. Meine Mutter war gestorben. Mein Vater war verschwunden. Und trotzdem ist Abel zu mir gekommen, und der einzige Grund, warum ich Ja gesagt habe, war, weil ich es nicht besser wusste. Weil ich nicht allein sein wollte. Ich hatte Angst und …«

»Du hast es nicht für Abel getan.«

Ich kniff die Augen zusammen. »Wovon zum Teufel redest du?«

Elizabeth drehte sich endlich um und sah mich an. Sie hatte die Decke immer noch um die Schultern gelegt. Irgendwann hatte sie ihr blondes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, von dem ihr jetzt lose Strähnen ins Gesicht hingen. Ihre Augen waren blau, dann orange, dann wieder blau und flackerten matt. So gut wie jeder, der sie in diesem Moment gesehen hätte, hätte Elizabeth Bennett für schwach und zerbrechlich gehalten, aber ich wusste es besser. Sie war ein in die Enge getriebenes Raubtier, und das waren die gefährlichsten überhaupt. »Es war nicht für Abel.«

Ah. Das war also das Spiel, das sie spielen wollte. »Es war meine Pflicht.«

»Dein Vater …«

»Mein Vater hat die Kontrolle verloren, als ihm sein Anker genommen wurde. Und dann hat er sich mit …«

»Wir alle haben dazu beigetragen«, unterbrach sie. »Jeder Einzelne von uns. Wir haben Fehler gemacht. Wir waren jung und dumm und erfüllt von einer entsetzlichen, allumfassenden Wut wegen allem, was uns genommen worden war. Abel hat getan, was er für richtig hielt. Thomas auch. Und ich tue jetzt, was ich für richtig halte.«

»Und trotzdem lässt du deine Söhne einfach gewähren. Du versuchst nicht mal zu verhindern, dass sie die gleichen Fehler machen wie wir. Du bist einfach eingeknickt wie ein Hund.«

Sie ging nicht auf den Köder ein. Stattdessen sagte sie: »Und du nicht?«

Verdammt! »Warum?«

»Warum was, Gordo? Du musst schon etwas genauer werden.«

»Warum lässt du sie gehen?«

»Weil wir auch einmal jung und dumm waren, erfüllt von dieser schrecklichen Wut. Und jetzt sind sie an der Reihe.« Sie seufzte. »Du hast das schon einmal erlebt, hast das alles schon einmal durchgemacht, und jetzt passiert es wieder. Ich vertraue darauf, dass du ihnen hilfst, die Fehler zu vermeiden, die wir gemacht haben.«

»Ich gehöre nicht zum Rudel.«

»Nein«, bestätigte sie, und das hätte nicht so wehtun dürfen, wie es der Fall war. »Aber das war deine Entscheidung. So wie wir jetzt hier sind, weil wir Entscheidungen getroffen haben. Vielleicht hast du recht. Wenn wir nicht zurückgekommen wären, wäre Ox vielleicht noch …«

»Ein Mensch?«

Ihre Augen blitzten. »Thomas …«

Ich schnaubte. »… hat mir gar nichts erzählt. Aber ich habe es auch so gemerkt. Was ist mit ihm?«

»Ich weiß es nicht«, gestand sie. »Ich weiß auch nicht, wie viel Thomas wusste, aber Ox ist … besonders. Anders. Er sieht es selbst noch nicht, und es kann noch lange dauern, bis er es tut. Ich weiß nicht, ob es Magie ist oder etwas anderes. Er ist nicht wie wir, und er ist nicht wie du, aber er ist kein Mensch, nicht ganz. Er ist mehr, glaube ich. Mehr als wir alle zusammen.«

»Du musst auf ihn aufpassen. Ich habe die Schutzzauber verstärkt, so gut ich konnte, aber du musst …«

»Er gehört zum Rudel, Gordo. Es gibt nichts, was ich nicht für das Rudel tun würde. Das weißt du.«

»Ich habe es für Abel getan. Und dann für Thomas.«

»Du lügst«, sagte Elizabeth und neigte den Kopf. »Aber du glaubst dir fast.«

Ich trat einen Schritt zurück. »Ich muss …«

»Warum kannst du es nicht sagen?«

»Es gibt nichts zu sagen.«

»Er hat dich geliebt«, sprach Elizabeth weiter, und da hasste ich sie mehr als je zuvor. »Mit allem, was er hatte. So ist das bei Wölfen. Wir singen und singen und singen, bis jemand unser Lied hört. Und du hast es gehört. Du hast es weder für Abel getan noch für Thomas. Schon damals nicht. Du warst erst zwölf, aber du hast es gewusst. Du warst Teil des Rudels.«

»Scheiße«, sagte ich heiser.

»Ich weiß«, erwiderte sie nicht unfreundlich. »Manchmal sind die Dinge, die wir am dringendsten hören müssen, die, die wir am wenigsten hören wollen. Ich habe meinen Mann geliebt, Gordo. Ich werde ihn immer lieben, und das wusste er. Selbst am Ende, als Richard …« Ihr Atem stockte. Schließlich schüttelte sie den Kopf. »Selbst dann. Und ich werde ihn jeden Tag vermissen, bis ich wieder an seiner Seite stehen und in sein Gesicht schauen kann, sein wunderschönes Gesicht, und ihm sagen, wie wütend ich bin. Wie dumm er ist. Wie schön es ist, ihn wiederzusehen, und ob er bitte einfach meinen Namen sagen würde.« Sie hatte Tränen in den Augen, aber sie weinte nicht. »Ich trauere, Gordo. Ich weiß nicht, ob dieser Schmerz mich je wieder verlassen wird. Aber er wusste es.«

»Das ist nicht dasselbe.«

»Nur weil du es nicht zulässt. Er hat dich geliebt. Er hat dir seinen Wolf geschenkt, und du hast ihn zurückgegeben.«

»Er hat seine Entscheidung getroffen, und ich habe meine getroffen. Ich wollte ihn nicht. Ich wollte nichts mit euch zu tun haben. Mit ihm.«

»Du. Lügst.«

»Was willst du von mir?«, fragte ich, wütend jetzt. »Rück endlich raus damit.«

»Thomas wusste es«, sagte sie noch einmal. »Selbst am Rande des Todes. Weil ich es ihm gesagt habe und weil ich es ihm immer wieder gezeigt habe. Ich bereue viele Dinge in meinem Leben, aber Thomas Bennett werde ich nie bereuen.«

Sie kam auf mich zu, ihre Schritte langsam, aber entschlossen. Ich blieb standhaft, selbst als sie ihre Hand auf meine Schulter legte und sie fest drückte. »Ihr brecht morgen früh auf. Tu nichts, was du später bereuen wirst, Gordo. Denn wenn Worte ungesagt bleiben, verfolgen sie dich für den Rest deines Lebens.«

Sie ging weiter zur Tür, und bevor sie die Küche verließ, sagte sie: »Bitte pass auf meine Söhne auf. Ich vertraue sie dir an, Gordo. Wenn ich herausfinde, dass du dieses Vertrauen missbraucht oder tatenlos zugesehen hast, als sie diesem Monster gegenübertraten, gibt es keinen Ort auf der Welt, an dem ich dich nicht finden werde. Ich werde dich in Stücke reißen. Ohne zu zögern. Und ohne Reue.«

Dann war sie weg.

Er stand auf der Veranda und starrte ins Leere, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Einst war er ein Junge mit hübschen eisblauen Augen gewesen, der Bruder eines zukünftigen Königs. Jetzt war er ein Mann, abgehärtet von den rauen Kanten der Welt. Sein Bruder war tot. Sein Alpha würde morgen aufbrechen. Es lag Blut in der Luft und Tod im Wind.

Mark Bennett fragte: »Geht es ihr gut?«

Natürlich wusste er, dass ich da war. Wölfe wussten so was immer. Vor allem, wenn es um ihre …

»Nein«, sagte ich.

»Und dir?«

»Nein.«

Er drehte sich nicht um. Das Licht spiegelte sich matt auf seinem kahl rasierten Kopf. Er atmete tief ein, seine breiten Schultern hoben und senkten sich. Meine Handflächen juckten. »Es ist seltsam«, sagte er schließlich. »Findest du nicht?«

Immer diese Rätsel. »Was ist seltsam?«

»Du bist schon einmal gegangen. Und jetzt tust du es wieder.«

Ich hatte die Schnauze endgültig voll. »Du hast mich verlassen.«

»Und ich bin so oft zurückgekommen, wie ich konnte.«

»Das war nicht genug.« Aber das stimmte nicht ganz, oder? Nicht einmal annähernd. Meine Mutter war damals zwar schon lange tot gewesen, aber ihr Gift wirkte immer noch in mir nach. Wölfe sind eben so, hatte sie gesagt. Sie nehmen alles, sie können gar nicht anders, weil es in ihrer Natur liegt. Sie lügen. Immer.

Mark widersprach nicht. »Ich weiß.«

»Das war nicht … Das sollte keine Andeutung in irgendeine Richtung sein.«

Ich konnte das Schmunzeln in seiner Stimme hören. »Ich weiß.«

»Mark.«

»Gordo.«

»Fick dich.«

Er drehte sich endlich um und sah immer noch so blendend aus wie an dem Tag, an dem ich ihn kennengelernt hatte. Auch wenn ich damals noch ein Kind gewesen war und nicht wusste, was es bedeutete. Er war groß und stark, und seine Augen waren immer noch eisblau und klug. Ich hatte keinen Zweifel, dass er die Wut und Verzweiflung spüren konnte, die in mir brodelten, egal, wie sehr ich versuchte, es zu verbergen. Das Band zwischen uns war schon lange zerrissen, aber es war immer noch etwas da, egal, wie sehr ich mich angestrengt hatte, es zu begraben.

Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, seine Finger verschwanden in seinem dichten Bart. Ich erinnerte mich daran, wie er ihn mit siebzehn zum ersten Mal wachsen ließ, ein löchriges Ding, mit dem ich ihn endlos aufzog. Ich spürte einen Stich in meiner Brust, aber daran war ich inzwischen gewöhnt. Es bedeutete nichts. Nicht mehr.

Ich glaubte mir fast.

Mark ließ seine Hand wieder sinken und sagte: »Pass auf dich auf, okay?« Er schenkte mir ein brüchiges Lächeln und ging zur Tür.

Und ich wollte ihn lassen. Ich wollte ihn einfach vorbeigehen lassen, und danach würde ich ihn nicht mehr wiedersehen, bis, bis … Mark würde hierbleiben und ich würde gehen, eine Umkehrung der Vergangenheit.

Ich wollte ihn vorbeigehen lassen, weil es einfacher gewesen wäre. An all den Tagen, die noch kommen würden.

Aber ich war schon immer dumm gewesen, wenn es um Mark Bennett ging.

Ich streckte die Hand aus und hielt ihn am Arm fest.

Er blieb stehen.

Wir standen Schulter an Schulter. Ich blickte auf den Feldweg vor uns. Er blickte auf alles, was wir zurücklassen würden.

Er wartete. Wir atmeten.

»Das ist nicht … Ich kann nicht …«

»Nein«, flüsterte er. »Wahrscheinlich nicht.«

»Mark«, brachte ich heraus und suchte nach Worten, irgendwas, das ich sagen konnte. »Ich komme … Wir kommen zurück, okay? Wir …«

»Ist das ein Versprechen?«

»Ja.«

»Ich glaube deinen Versprechungen nicht mehr«, sagte er. »Schon seit sehr langer Zeit. Pass auf dich auf, Gordo. Kümmere dich um meine Neffen.«

Und dann ging er ins Haus und schloss die Tür hinter sich. Ich ging die Verandastufen hinunter und schaute nicht zurück.

Ich saß in der Werkstatt, ein leeres Blatt Papier auf dem Schreibtisch vor mir.

Sie würden es nicht verstehen. Ich liebte sie, aber manchmal konnten sie echte Idioten sein.

Ich musste etwas sagen.

Ich nahm einen alten Kugelschreiber in die Hand und begann zu schreiben.

Ich muss für eine Weile weg. Tanner, du bist für den Laden verantwortlich. Achte darauf, dass du alle Einnahmen an den Buchhalter schickst. Er kümmert sich um die Steuern. Ox hat Zugang zu allen Bankkonten, sowohl zu den privaten als auch zu den geschäftlichen. Alles, was du brauchst, wickelst du über ihn ab. Wenn du zur Entlastung jemanden einstellen musst, tu es, aber nimm keinen Versager. Wir haben zu hart gearbeitet, um dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind. Chris und Rico, ihr kümmert euch um die täglichen Abläufe. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauern wird, und ihr müsst euch gegenseitig den Rücken freihalten. Ox wird euch brauchen.

Es war nicht genug.

Nichts wäre genug gewesen.

Ich hoffte, dass sie mir verzeihen würden. Eines Tages.

Meine Finger waren voller Tinte und hinterließen Flecken auf dem Papier.

Ich machte das Licht in der Werkstatt aus und stand lange im Dunkeln.

Atmete den Geruch von Schweiß und Metall und Öl ein.

Es war noch dunkel, als wir uns trafen. Carter und Kelly saßen bereits im SUV und beobachteten mich durch die Windschutzscheibe, während ich mit einem Rucksack über der Schulter in ihre Richtung kam.

Joe stand mitten auf dem Feldweg. Er hatte den Kopf in den Nacken gelegt und die Augen geschlossen. Seine Nasenflügel blähten sich. Thomas hatte mir einmal gesagt, dass ein Alpha mit allem in seinem Revier in Verbindung steht. Mit den Leuten. Den Bäumen. Den Rehen im Wald, den Pflanzen, die sich im Wind wiegen. Einem Alpha bedeutet das alles, ein tief verwurzeltes Gefühl von Zuhause, das er nirgendwo sonst finden kann.

Ich war kein Alpha. Ich war nicht einmal ein Wolf und wollte auch keiner sein.

Aber ich verstand, was Thomas gemeint hatte. Meine Magie war genauso tief mit diesem Ort verbunden wie er. Es war anders, aber nicht so sehr, dass es eine Rolle gespielt hätte. Joe fühlte alles. Ich fühlte den Herzschlag, den Puls des Gebiets, das sich um uns herum erstreckte.

Green Creek war mit Thomas’ Sinnen verbunden gewesen.

Und es war in meine Haut eingraviert.

Es tat weh, wegzugehen, und das nicht nur wegen der Leute, die wir zurückließen. Es gab eine physische Anziehungskraft, die ein Alpha und eine Hexe spürten. Sie rief uns, sagte: hier hier hier bist du hier hier hier bleibst du denn das ist dein zuhause dein zuhause es ist …

»War es immer so?«, fragte Joe. »Für meinen Vater?«

Ich schaute zu dem SUV hinüber. Carter und Kelly beobachteten uns aufmerksam. Ich wusste, dass sie zuhörten. Ich sah wieder Joe an, sein himmelwärts gerichtetes Gesicht. »Ich glaube es.«

»Aber wir waren weg. Lange Zeit.«

»Er war der Alpha. Nicht nur für dich, nicht nur für euer Rudel, sondern für alle. Und dann ist Richard gekommen …«

»… und hat mich entführt.«

»Ja.«

Joe öffnete die Augen. Sie leuchteten nicht. »Ich bin nicht mein Vater.«

»Ich weiß. Und das sollst du auch gar nicht sein.«

»Kommst du mit?«

Ich zögerte. Ich wusste, was er wollte. Es war kein Befehl, bei Weitem nicht, aber er war ein Alpha und ich war eine Hexe ohne Rudel.

Kümmere dich um meine Neffen.

Ich sagte das Einzige, was ich konnte: »Ja.«

Die Verwandlung ging schnell. Sein Gesicht wurde länger, weißes Fell spross aus seiner Haut, und aus seinen Fingerspitzen wuchsen Klauen. Und als seine Augen feuerrot aufleuchteten, legte er den Kopf in den Nacken und sang das Lied des Wolfes.

Drei Jahre Ein Monat Sechsundzwanzig Tage

Auseinandergerissen / Erde und Blätter und Regen

Ich war sechs, als ich zum ersten Mal sah, wie ein älterer Junge sich in einen Wolf verwandelte. Mein Vater flüsterte: »Das ist Abels Sohn. Er heißt Thomas, und eines Tages wird er der Alpha des Bennett-Rudels sein. Du gehörst dann zu ihm.«

Thomas.

Thomas.

Thomas.

Ich erstarrte in Ehrfurcht vor ihm.

Ich war acht, als mein Vater eine Nadel nahm und mir damit Tinte und Magie in die Haut brannte. »Das wird wehtun«, sagte er mit grimmigem Gesicht. »Ich will dich nicht anlügen. Es wird so wehtun, wie du es noch nie erlebt hast. Du wirst glauben, dass ich dich in Stücke reiße, und in gewisser Weise hast du recht. Du hast Magie in dir, Kind, aber sie hat sich noch nicht manifestiert. Diese Zeichen werden dich zentrieren und dir die nötigen Werkzeuge geben, damit du sie kontrollieren kannst. Ich werde dir wehtun, aber es muss sein, damit du zu dem wirst, wozu du bestimmt bist. Schmerz ist eine Lektion. Er lehrt dich, wie es in der Welt zugeht. Wir müssen denen, die wir lieben, wehtun, um sie stärker zu machen. Um sie besser zu machen. Eines Tages wirst du das verstehen. Eines Tages wirst du so sein wie ich.«

»Bitte, Vater«, flehte ich und kämpfte gegen die Fesseln an, die mich hielten. »Bitte tu das nicht. Bitte tu mir nicht weh.«

Meine Mutter wollte etwas sagen, aber mein Vater schüttelte den Kopf.

Sie schluckte ihre Schluchzer hinunter und wurde aus dem Zimmer geführt. Sie blickte nicht zurück.

Abel Bennett saß neben mir. Er war ein großer Mann. Ein freundlicher Mann. Er war kräftig und hatte dunkles Haar und dunkle Augen. Seine Hände sahen aus, als könnte er mich damit in zwei Hälften reißen. Ich hatte gesehen, wie Krallen daraus wuchsen, die er in das Fleisch derer schlug, die es gewagt hatten, ihm unrecht zu tun.

Aber sie konnten auch sanft sein und warm. Er nahm mein Gesicht zwischen die Hände und strich mir mit den Daumen die Tränen von den Wangen. Ich blickte zu ihm auf, und er lächelte still.

Er sagte: »Du bist etwas ganz Besonderes, Gordo. Ich weiß es.«

Seine Augen erstrahlten rot.

Ich atmete, atmete, atmete.

Dann stach die Nadel in meine Haut, und ich wurde auseinandergerissen.

Ich schrie.

Er kam in Wolfsgestalt zu mir. Er war groß und weiß, mit schwarzen Sprenkeln auf der Brust, den Beinen und dem Rücken. Er war größer, als ich je werden würde, und ich musste den Kopf in den Nacken legen, um ihn ganz sehen zu können.

Die Sterne standen am Himmel, der Mond war rund und hell, und ich spürte, wie etwas durch meine Adern pulsierte. Es war ein Lied, das ich nicht ganz einordnen konnte. Meine Arme juckten wie verrückt. Manchmal glaubte ich, die Muster auf meiner Haut würden leuchten, aber wahrscheinlich war es nur eine Täuschung wegen des Mondlichts.

Ich sagte: »Ich bin nervös«, denn es war das erste Mal, dass ich bei Vollmond mit dem Rudel unterwegs sein durfte. Davor war es zu gefährlich gewesen. Nicht wegen dem, was die Wölfe mir antun könnten, sondern wegen dem, was ich ihnen antun könnte.

Der Wolf sah mich an, seine Augen glühten orange mit roten Flecken darin. Er war so viel mehr, als ich je für möglich gehalten hätte. Ich sagte mir, dass ich keine Angst vor ihm hatte, dass ich genauso mutig war wie mein Vater.

Ich kam mir vor wie ein Lügner.

Wir waren auf einer Lichtung mitten im Wald, und es waren noch andere Wölfe da. Sie jaulten und heulten, und mein lachender Vater zog meine Mutter an der Hand mit sich. Sie warf mir einen kurzen Blick zu und lächelte still, dann wurde sie von irgendetwas abgelenkt.

Aber das war in Ordnung, denn ich war ebenfalls abgelenkt. Thomas Bennett stand vor mir, der Wolfsmensch, der eines Tages König sein würde.

Er schnaufte mich an und wedelte leicht mit dem Schwanz, stellte mir eine Frage, auf die ich keine Antwort wusste.

»Ich bin nervös«, sagte ich. »Aber ich habe keine Angst.« Es war mir wichtig, dass er das verstand.

Er legte sich auf den Bauch, die Pfoten vor sich ausgestreckt, während er mich weiter ansah. Als würde er versuchen, sich kleiner zu machen. Weniger angsteinflößend. Was es bedeutete, wenn jemand in seiner Position sich auf den Boden legte, sollte ich erst verstehen, als es zu spät war.

Er stieß ein leises Wimmern aus, das tief aus seiner Kehle kam. Er wartete kurz und tat es noch einmal.

Ich sagte: »Mein Vater hat gesagt, dass du einmal Alpha sein wirst.«

Er zog sich vorwärts, robbte noch ein Stück näher.

Ich sagte: »Und dass ich deine Hexe sein werde.« Er kam noch ein bisschen näher.

Ich sagte: »Ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde. Ich werde alles lernen, was ich kann, und ich werde gute Arbeit leisten. Du wirst schon sehen. Ich werde die beste Hexe, die es je gegeben hat.« Meine Augen weiteten sich. »Aber verrate meinem Vater nicht, dass ich das gesagt habe.«

Der weiße Wolf nieste.

Ich lachte.

Schließlich streckte ich die Hand aus und drückte sie gegen Thomas’ Schnauze, und einen Moment lang glaubte ich, ein Flüstern in meinem Kopf zu hören.

rudelrudelrudel.

»Willst du das?«, fragte mich meine Mutter, als wir nur zu zweit waren. Sie hatte mich von den Wölfen und meinem Vater weggeholt, um Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen, wie sie ihnen gesagt hatte. Wir saßen in einem Diner in der Stadt, und es roch nach Fett, Rauch und Kaffee.

Ich war verwirrt und sprach mit meinem Mund voll Hamburger.

Meine Mutter runzelte die Stirn.

Ich schnitt eine Grimasse und schluckte.

»Deine Manieren …«, schimpfte sie.

»Ich weiß. Aber was meinst du?«

Sie schaute aus dem Fenster, hinaus auf die Straße. Ein scharfer Wind rüttelte an den Bäumen und ließ sie klappern wie alte Gerippe. Die Luft war kalt, die Leute, die auf dem Bürgersteig vorbeigingen, zogen ihre Mäntel fester um sich. Ich glaubte, Marty mit ölverschmierten Fingern auf dem Rückweg zu seiner Autowerkstatt zu sehen. Es war die einzige in Green Creek, und ich fragte mich, wie es sich anfühlte, Flecken auf der Haut zu haben, die sich abwaschen ließen.

»Das«, sagte sie und sah wieder mich an. Ihre Stimme war sanft. »Alles.«

Ich blickte mich vorsichtig um, um mich zu versichern, dass niemand mithörte. Denn mein Vater hatte gesagt, dass unsere Welt ein Geheimnis war. Ich glaubte nicht, dass Mom das verstand. Sie wusste erst, dass solche Dinge tatsächlich existierten, seit sie meinen Vater kannte. »Das Hexenzeug?«, fragte ich.

Sie klang nicht glücklich, als sie antwortete. »Das Hexenzeug.«

»Aber das ist es, was ich tun soll. Es ist das, was ich sein soll. Eines Tages werde ich sehr wichtig sein und große Dinge vollbringen. Vater hat gesagt …«

»Ich weiß, was er gesagt hat«, unterbrach sie mich scharf. Dann zuckte sie zusammen und blickte auf den Tisch hinunter, die Hände vor sich gefaltet. »Gordo, ich … Du musst mir zuhören, okay? Das Leben ist … Es geht um die Entscheidungen, die wir treffen. Nicht die Entscheidungen, die für uns getroffen werden. Du hast das Recht, deinen eigenen Weg zu gehen. Zu sein, wer du sein willst. Kein anderer als du sollte das bestimmen.«

Ich verstand nicht, was sie meinte. »Aber ich soll doch die Hexe für den Alpha sein.«

»Du sollst gar nichts sein. Du bist noch ein Kind. Du kannst diese Last nicht auf deinen Schultern tragen. Nicht jetzt, da du noch nicht selbst entscheiden kannst. Du solltest nicht …«

»Ich bin tapfer«, sagte ich, und plötzlich wollte ich unbedingt, dass sie mir glaubte. Es fühlte sich wichtig an. Sie war wichtig. »Und ich werde meine Sache gut machen. Ich werde vielen Leuten helfen. Vater hat das gesagt.«

Ihre Augen waren feucht, als sie erwiderte: »Ich weiß, Kleiner. Ich weiß, dass du es gut machen wirst. Und ich bin sehr stolz auf dich. Aber du musst nicht. Ich möchte, dass du mir jetzt gut zuhörst, okay? Ich … ich wollte das nie für dich. Ich hätte nicht gedacht, dass es je so weit kommen würde.«

»Wie weit?«

Sie schüttelte den Kopf. »Wir können … wir können gehen, wohin du willst. Du und ich, wir können Green Creek verlassen, okay? Irgendwohin auf der Welt gehen, weg von hier. Weg von Magie und Wölfen und Rudeln. Weit weg von allem hier. Es muss nicht so sein. Wir könnten auch zu zweit leben, nur du und ich, Gordo. Okay?«

Mir war kalt. »Warum …«

Plötzlich griff sie über den Tisch und nahm meine Hand. Aber wie immer passte sie auf, dass meine Ärmel dabei nicht nach oben rutschten. Wir waren schließlich in der Öffentlichkeit, und mein Vater sagte, die Leute würden nicht verstehen, wie jemand so Junges so tätowiert sein konnte. Sie würden Fragen stellen, auf die sie keine Antworten verdient hatten. Sie waren Menschen, und Menschen waren schwach. Mama war ein Mensch, aber ich fand nicht, dass sie schwach war. Das hatte ich ihm auch gesagt. Er hatte nicht darauf reagiert.

»Alles, was ich je wollte, war, dich zu beschützen«, sagte sie schließlich.

»Das tust du«, erwiderte ich und musste mich beherrschen, meine Hand nicht wegzuziehen. Moms Griff tat fast schon weh. »Du und Vater und das Rudel.«

»Das Rudel.« Sie lachte, aber es klang nicht so, als würde sie etwas lustig finden. »Du bist ein Kind. Niemand sollte so was von dir verlangen. Nichts von alle…«

»Catherine«, sagte eine Stimme, und Mom schloss die Augen.

Mein Vater stand neben unserem Tisch. Er legte ihr eine Hand auf die Schulter.

Danach haben wir nicht mehr darüber gesprochen.

Ich hörte sie oft bis spät in die Nacht streiten.

Ich zog mir die Decke über den Kopf und versuchte, das Gezänk auszublenden.

Sie sagte: »Interessierst du dich überhaupt für ihn? Oder nur für dein Vermächtnis? Geht es dir nur um dein gottverdammtes Rudel?«

Er sagte: »Du hast gewusst, dass es irgendwann so kommen würde. Von Anfang an. Du weißt, was ihm bestimmt war.«

Sie sagte: »Er ist dein Sohn, wie kannst du ihn so benutzen? Wie kannst du es wagen …«

Er sagte: »Er ist wichtig. Mir. Für das Rudel. Er wird Dinge vollbringen, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Du bist ein Mensch, Catherine. Du kannst es gar nicht so verstehen wie wir, und das ist nicht deine Schuld. Es liegt schlicht an dem, was du bist. Niemand kann dir etwas vorwerfen, das außerhalb deiner Kontrolle liegt.«

Sie sagte: »Ich habe dich gesehen. Mit ihr. Wie du sie angestrahlt hast. Und wie du gelacht hast. Wie du ihre Hand berührt hast, als du dachtest, dass es keiner sieht. Aber ich habe es gesehen, Robert. Sie ist genauso ein Mensch wie ich. Was macht sie so verdammt besonders?«

Mein Vater antwortete nicht.

Wir lebten in einem kleinen Haus, das sich nach Heimat anfühlte. Es lag an einer Straße mit vielen Douglasien drum herum. Ich verstand nicht, warum die Wölfe den Wald für einen Ort der Magie hielten. Nur manchmal, wenn ich im Sommer bei geöffnetem Fenster einzuschlafen versuchte, hätte ich schwören können, dass ich draußen Stimmen hörte, Geflüster, das sich nicht ganz zu Worten zusammenfügte.

Das Haus war aus Ziegelsteinen. Einmal fragte meine Mutter lachend, ob ein Wolf kommen und es umblasen würde. Das Lachen verging, und sie sah traurig aus. Ich habe sie gefragt, warum ihre Augen feucht waren. Sie sagte, dass sie jetzt das Abendessen machen müsse, und ließ mich allein im Vorgarten zurück. Ich fragte mich, was ich falsch gemacht hatte.

Ich hatte ein Zimmer mit allen meinen Sachen. Es gab ein Regal mit Büchern. Ein Blatt, das ich gefunden hatte, es hatte die Form eines Drachen und war an den Rändern schon ganz runzlig. Eine Zeichnung mit mir und Thomas in Wolfsgestalt darauf, die ein Junge aus dem Rudel mir gegeben hatte. Als ich ihn fragte, warum er sie gemacht hatte, sagte er, weil ich wichtig sei. Dann lächelte er, und ich sah, dass zwei seiner Schneidezähne fehlten.

Als die Jäger kamen, starb er als einer der Ersten.

Ich habe sie auch gesehen.

Eigentlich sollte ich nicht. Rico schrie, ich soll mich beeilen, warum zum Teufel ich so eine verdammte Schnarchnase bin. Tanner und Chris sahen in meine Richtung, während sie auf ihren Rädern langsam ihre Runden um Rico drehten und warteten.

Aber ich konnte mich nicht bewegen.

Weil ich meinen Vater in einem Auto sitzen sah, das ich nicht kannte. Es parkte am Straßenrand, und wir waren nicht in unserer Gegend. Eine dunkelhaarige Frau saß auf dem Fahrersitz, und sie strahlte ihn an, als gäbe es für sie nichts anderes auf der Welt.

Ich hatte sie noch nie gesehen.

Ich beobachtete, wie sich mein Vater zu ihr hinüberbeugte und …

»Hey!«, rief Tanner, plötzlich direkt neben mir. »Was starrst du da so an?«

»Nichts«, antwortete ich. »Gar nichts. Fahren wir.«

Wir traten in die Pedale, und die Spielkarten, die wir mit Wäscheklammern an den Speichen unserer Räder befestigt hatten, ratterten so laut, als säßen wir auf Motorrädern.

Ich liebte sie für das, was sie nicht waren.

Sie gehörten nicht zum Rudel. Sie waren keine Wölfe. Sie waren keine Hexen. Sie waren normal und einfach und langweilig und wunderbar.

Sie zogen mich auf, weil ich mitten im Sommer lange Ärmel trug. Es machte mir nichts aus, weil ich wusste, dass sie es nicht böse meinten. Sie waren einfach so.

Rico fragte: »Wirst du zu Hause geschlagen, oder was?«

Tanner sagte: »Wenn ja, kannst du bei mir wohnen und in meinem Zimmer schlafen. Du musst dich nur unterm Bett verstecken, damit meine Mom dich nicht sieht.«

Chris sagte: »Wir beschützen dich. Oder wir hauen alle von zu Hause ab und leben im Wald.«

Rico sagte: »In einem Baumhaus und so’n Scheiß.«

Wir lachten, weil wir Kinder waren und Fluchen das Lustigste auf der Welt war.

Ich konnte ihnen nicht sagen, dass der Wald nicht gerade der sicherste Ort für sie war. Dass dort Wesen mit leuchtenden Augen und rasiermesserscharfen Zähnen lebten. Also sagte ich nur: »Ich werde nicht geschlagen.«

»Hast du vielleicht so komische Weißbrot-Arme?«, fragte Rico. »Mein Dad sagt das. Dass du deswegen dauernd Sweatshirts anhast.«

Tanner runzelte die Stirn. »Was sind komische Weißbrot-Arme?«

»Keine Ahnung«, antwortete Rico. »Aber mein Dad hat das gesagt, und er weiß alles.«

»Habe ich welche?«, fragte Chris. Er streckte seine Arme vor sich aus und schüttelte sie. Sie waren blass und dürr und sahen kein bisschen komisch aus. Ich beneidete ihn um die feinen Härchen und Sommersprossen darauf und das alles ohne irgendwelche Tinte.

»Wahrscheinlich«, meinte Rico. »Aber ich bin selber schuld, wenn ich mich mit Gringos anfreunde.«

Tanner und Chris schimpften ihm hinterher, während er wild gackernd davonradelte.

Ich liebte sie über alles. Sie erdeten mich auf eine Art, wie die Wölfe es nicht konnten.

»Magie kommt aus der Erde«, erklärte mir mein Vater. »Aus dem Boden unter unseren Füßen. Aus den Bäumen und den Blumen. Dieser Ort ist … alt. Viel älter, als du dir vorstellen kannst. Er ist wie ein Leuchtfeuer, das uns ruft. Es pulsiert in unseren Adern. Die Wölfe spüren es auch, aber nicht so wie wir. Für sie ist es eher wie ein Lied, denn sie sind … Tiere. Sie sind nicht wie wir. Sie verbinden sich mit der Erde, der Alpha am stärksten von allen. Wir hingegen benutzen die Erde, beugen sie unserem Willen. Die Wölfe sind ihre Sklaven und Sklaven des Vollmonds, wenn er hell und weiß am Himmel steht. Wir haben die Kontrolle darüber. Vergiss das niemals.«

Thomas hatte einen jüngeren Bruder.

Er hieß Mark.

Er war drei Jahre älter als ich.

Er war neun und ich war sechs, als er zum ersten Mal etwas zu mir sagte.

»Du riechst komisch«, sagte er.

Ich warf ihm einen finsteren Blick zu. »Tue ich nicht.«

Er verzog das Gesicht und schaute zu Boden. »Ein bisschen. Wie … wie Erde. Nach Erde und Blättern und Regen.«

Ich hasste ihn mehr als alles andere auf der Welt.

»Er folgt uns schon wieder«, kommentierte Rico amüsiert. Wir waren gerade auf dem Weg zum Videoverleih. Rico meinte, dass er den Typ an der Kasse kenne und wir uns einen Film für Erwachsene ausleihen könnten, ohne dass er uns verrät. Wenn wir den richtigen Film fänden, meinte er, könnten wir Titten sehen. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte.

Ich blickte seufzend über die Schulter. Ich war elf und angeblich eine Hexe, aber im Moment hatte ich keine Zeit für Wölfe. Ich musste herausfinden, ob Titten vielleicht etwas für mich sein könnten.

Mark stand auf der anderen Straßenseite, gleich neben Martys Autowerkstatt, und tat so, als würde er nicht in unsere Richtung schauen. Er stellte sich nicht sehr geschickt dabei an.

»Warum macht er das?«, fragte Chris. »Kapiert er nicht, wie strange das ist?«

»Genauso strange wie unser Gordo eben«, rief Tanner ihm ins Gedächtnis. »Und seine ganze Familie.«

»Leck mich«, murmelte ich. »Wartet kurz hier. Ich mache das.«

Ich hörte, wie sie lachten. Rico warf mir Luftküsse hinterher. Ich hasste sie, aber sie hatten nicht unrecht. Meine Familie musste jedem seltsam vorkommen, der nicht Bescheid wusste. Wir waren nicht die Bennetts, hätten wir aber sein können, denn die Leute warfen uns bei ihrem Getuschel einfach in einen Topf. Die Bennetts waren reich, auch wenn keiner wusste, woher ihr Geld kam. Sie lebten in zwei Häusern mitten im Wald. Fremde von überall her kamen sie besuchen und das oft. Manche sagten, sie wären eine Sekte. Oder die Mafia. Niemand ahnte, dass sie Wölfe waren.

Als Mark mich kommen sah, blickte er sich hektisch um, als suchte er nach einer Fluchtmöglichkeit.

»Du bleibst schön hier«, knurrte ich, und er gehorchte. Er war größer als ich und mit vierzehn unfassbar alt. Er sah nicht aus wie sein Vater oder sein Bruder, die beide muskulös waren und riesig. Sie hatten schwarzes Haar und dunkle Augen. Marks Haare waren hellbraun, und er hatte dichte Augenbrauen. Er war groß und schlaksig und schien immer nervös zu werden, wenn ich in seiner Nähe war. Seine Augen hatten die Farbe von Eis. Manchmal dachte ich an sie, wenn ich nicht einschlafen konnte. Ich hatte keine Ahnung, warum.

»Ich darf hier stehen, wenn ich es möchte«, erwiderte er finster. Sein Blick sprang nach links, dann wieder zurück zu mir. Seine Mundwinkel bogen sich noch ein Stück weiter nach unten. »Ich tue nichts Verbotenes.«

»Du folgst mir«, erklärte ich. »Schon wieder. Meine Freunde finden das strange.«

»Ich bin strange. Ich bin ein Werwolf.«

Ich runzelte die Stirn. »Äh, ja, aber das ist … Okay, hör zu. Was willst du?«

»Wohin gehst du?«

»Warum?«

»Deshalb.«

»Zum Videoverleih. Wir wollen uns Titten ansehen.«

Mark wurde feuerrot. Aus irgendeinem Grund befriedigte mich das zutiefst.

»Aber du darfst es niemand erzählen.«

»Habe ich auch nicht vor. Aber warum wollt ihr … Egal. Auf jeden Fall folge ich dir nicht.«

Ich wartete, weil mein Vater immer sagte, dass Wölfe nicht so schlau sind wie wir und manchmal ein bisschen länger brauchen.

Mark seufzte. »Okay. Vielleicht doch. Aber nur ein bisschen.«

»Wie kann man jemand nur ein bisschen folgen?«

»Ich passe auf, dass du in Sicherheit bist.«

Ich machte einen Schritt zurück. »In Sicherheit? Wovor?«

Mark zuckte die Achseln und schien sich unwohler zu fühlen denn je. »Vor … du weißt schon … bösen Leuten und so.«

»Bösen Leuten«, wiederholte ich.

»Und so.«

»Großer Gott, du bist so was von strange.«

»Ja, ich weiß. Das habe ich doch gerade gesagt.«

»Es gibt keine bösen Leute hier.«

»Woher willst du das wissen? Es könnten Mörder in der Stadt sein. Oder was auch immer. Einbrecher.«

Ich würde diese Werwölfe nie verstehen. »Du musst mich nicht beschützen.«

»Doch, muss ich«, beharrte Mark und scharrte mit den Füßen.

Aber bevor ich ihn fragen konnte, was zum Teufel das heißen sollte, schallte die kreativste Schimpftirade aus Marty’s Autowerkstatt, die ich je gehört hatte.

»Gottverdammter Scheiß-Drecks-Hurensohn. Du bist ein verfluchtes Miststück und sonst nichts! Leck mich doch, du Fick-Kübel!«

Mein Opa arbeitete an seinem 1942er Pontiac Streamliner, und ich durfte ihm die Werkzeuge reichen. Er hatte Öl unter den Fingernägeln, und aus der hinteren Hosentasche seines Overalls hing ein Taschentuch. Er murmelte viel vor sich hin bei der Arbeit und sagte oft Dinge, die ich wahrscheinlich nicht hören sollte. Der Pontiac war ein hinterlistiges Miststück, das einfach nicht flutschen wollte, egal, wie gut er es einschmierte. Oder so ähnlich.

Ich verstand kein einziges Wort. Ich fand es toll.

»Drehmomentschlüssel«, sagte er.

»Drehmomentschlüssel«, wiederholte ich und reichte ihm das entsprechende Werkzeug. Meine Bewegungen waren steif, die letzte Tätowiersitzung erst ein paar Tage her.

Opa wusste Bescheid. Er hatte keine magische Begabung, aber er wusste Bescheid. Mein Vater hatte sie von seiner Mutter geerbt, die ich nie kennengelernt habe. Sie ist gestorben, bevor ich zu Welt kam.

Weitere Flüche, dann: »Gummihammer.«

»Gummihammer«, wiederholte ich und gab ihm das Ding.

Meistens schnurrte der Pontiac nach ein paar Stunden wieder wie ein Kätzchen. Opa stand daneben, legte seine ölgeschwärzte Hand auf meine Schulter und sagte: »Hör dir das an. Hörst du das? So, mein Junge, klingt eine glückliche Lady. Du musst zuhören, verstehst du? Du hörst ihr gut zu, und dann erzählt sie dir, was los ist.« Er schnaubte und schüttelte den Kopf. »Das Gleiche gilt fürs schöne Geschlecht. Hör ihnen zu, dann erzählen sie’s dir.«

Ich vergötterte ihn.

Er starb, bevor ich die Hexe von dem wurde, was vom Bennett-Rudel noch übrig war.

Am Ende hat sie ihn umgebracht, seine Lady.

Er musste auf einer dunklen Straße irgendeinem Hindernis ausweichen und ist gegen einen Baum geprallt.

Ein Unfall. Wahrscheinlich ein Reh, sagte mein Vater. Er wusste nicht, dass ich gehört hatte, wie Opa und Mom nur wenige Tage davor miteinander geflüstert hatten, dass sie mich von hier wegbringen wollten.

Abel Bennett sagte: »Der Mond hat die Wölfe geboren. Wusstest du das?«

Wir gingen im Wald spazieren, Thomas gleich neben mir, mein Vater neben Abel.

»Nein«, antwortete ich. Die Leute hatten Angst vor Abel und stotterten nervös herum, wenn sie vor ihm standen. Dann ließ er seine Augen kurz aufblitzen, und sie beruhigten sich fast sofort, als würde das Rot sie besänftigen.

Ich hatte nie Angst vor ihm. Nicht einmal, als er mich unter der Nadel meines Vaters festhielt.

Thomas’ Hand berührte meine Schulter. Vater sagte, Wölfe wären nun mal so, ihr Rudel musste immer nach ihnen riechen, und deshalb berührten sie einen ständig. Er schien nicht glücklich, als er das zu mir sagte. Warum, wusste ich nicht.

»Es ist eine alte Geschichte«, sagte Abel. »Der Mond war einsam. Seine große Liebe, die Sonne, war immer am anderen Ende des Himmels, er begegnete ihr nie, egal, wie sehr er sich anstrengte. Er ging unter, und sie ging auf. Er war die Dunkelheit und sie der Tag. Wenn er leuchtete, schlief die Welt. Er nahm zu und wieder ab, und manchmal verschwand er ganz.«

»Bei Neumond«, flüsterte Thomas mir ins Ohr. »Irgendwie albern, wenn man genauer drüber nachdenkt.«

Ich lachte, bis Abel sich lautstark räusperte. Vielleicht hatte ich doch ein bisschen Angst vor ihm.

»Der Mond war einsam«, sprach der Alpha weiter. »Und deshalb hat er die Wölfe erschaffen, damit sie ihm jedes Mal etwas vorsangen, wenn er aufging. Und wenn er in seiner vollen Pracht am Himmel stand, beteten sie zu ihm, ihre vier Pfoten fest auf dem Boden, den Kopf dem Nachthimmel entgegengereckt. Alle Wölfe waren gleichberechtigt, es gab keine Hierarchie.«

Thomas zwinkerte mir zu und rollte mit den Augen. Ich mochte ihn sehr.

Abel sagte: »Es war zwar nicht die Sonne, aber der Mond war zufrieden. Er schien auf die Wölfe herab, und sie sangen für ihn. Doch die Sonne hörte ihre Lieder, wenn sie einzuschlafen versuchte. Sie wurde eifersüchtig und nahm sich vor, die Wölfe von der Welt zu brennen. Doch bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen konnte, schob sich der Mond vor die Sonne und bedeckte sie, sodass nur noch ein schmaler Ring aus rotem Feuer von ihr zu sehen war. Das veränderte die Wölfe. Sie wurden zu Alphas, Betas und Omegas mit roten, orangen und violetten Augen, zu Bestien mit unstillbarem Blutdurst. Als der Mond das Grauen sah, zu dem sie geworden waren, nahm er einen Menschen und machte ihn zur Hexe, die die Wölfe wieder besänftigte.«

Ich war wie verzaubert. »Dann leben die Wölfe schon immer mit Hexen zusammen?«

»Schon immer«, bestätigte Abel und strich mit den Fingern über die Rinde eines alten Baums. »Hexen sind sehr wichtig für ihre Rudel. Sie helfen ihnen, die Bestie in ihnen in Schach zu halten.«

Mein Vater hatte kein Wort mehr gesprochen, seit wir das Haus der Bennetts verlassen hatten. Er wirkte abwesend. Verloren. Ich fragte mich, ob er Abels Geschichte überhaupt gehört hatte. Oder ob er sie vielleicht schon zu oft gehört hatte.

»Hast du verstanden, Zwerg?«, fragte Thomas und strich mir mit der Hand über den Kopf. »Du musst mich davon abhalten, dass ich alle in der Stadt einfach auffresse. Aber fühl dich dadurch nicht unter Druck gesetzt, okay?« Dann ließ er seine Augen aufblitzen und fletschte die Zähne, und ich rannte lachend davon, während er hinter mir herjagte. Ich war wie die Sonne, und er war der Mond, immer auf der Jagd.

Später sagte mein Vater: »Wir brauchen die Wölfe nicht. Sie brauchen uns, aber wir sie nicht. Sie benutzen unsere Magie wie ein Band, das ihr Rudel zusammenhält. Es gibt Rudel ohne Hexen, sogar mehr als welche mit. Aber die mit Hexen haben auch die Macht, und das nicht ohne Grund. Daran musst du immer denken, Gordo. Sie brauchen dich weit mehr als du sie.«

Ich stellte das nicht infrage.

Wie auch?

Er war schließlich mein Vater.

Ich sagte: »Ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde. Ich werde lernen, so viel ich kann, und ich werde meinen Job hervorragend machen. Du wirst schon sehen. Ich werde die beste Hexe, die es je gegeben hat.« Meine Augen weiteten sich. »Aber sag meinem Vater nicht, dass ich das gesagt habe.«

Der weiße Wolf nieste.

Ich lachte.

Schließlich streckte ich meine Hand aus und drückte sie gegen Thomas’ Schnauze, und einen Moment lang glaubte ich, ein Flüstern in meinem Kopf zu hören.

rudelrudelrudel.

Und dann lief er im Mondlicht davon.

Danach kam mein Vater zu mir. Ich habe nicht gefragt, wo meine Mutter war. Es schien mir im Moment nicht wichtig.

»Wer ist das?«, fragte ich und zeigte auf einen braunen Wolf, der sich gerade an Thomas anschlich. Thomas sah ihn nicht, denn er war ganz auf seine Gefährtin konzentriert, schnupperte an ihrem Ohr. Der braune Wolf stürzte sich mit gefletschten Zähnen auf ihn. Doch Thomas war ein zukünftiger Alpha und hatte den Angreifer an der Kehle, noch bevor der ihn von den Beinen reißen konnte. Sein Kopf ruckte nach rechts, der braune Wolf wurde in hohem Bogen davongeschleudert und landete mit einem dumpfen Aufprall.

Ich fragte mich, ob Thomas ihn in Stücke reißen würde.

Aber er tat es nicht. Er lief zu ihm, drückte seine Schnauze gegen den Kopf des braunen Wolfes, kläffte einmal, und der braune Wolf richtete sich wieder auf. Dann jagten sie sich gegenseitig. Thomas’ Gefährtin saß daneben und beobachtete sie mit klugen Augen.

»Ah«, sagte mein Vater. »Er wird Thomas’ Stellvertreter, wenn Thomas einmal der Alpha ist. Die beiden sind praktisch Brüder, obwohl sie nicht verwandt sind. Sein Name ist Richard Collins, und ich erwarte Großes von ihm.«

Das erste Jahr / Du kennst den Text

Im ersten Jahr hielten wir uns Richtung Norden. Die Spur war kalt, aber wir versuchten es weiter.

Es gab Tage, an denen ich die drei Bennett-Wölfe am liebsten erwürgt hätte. Wenn ich hörte, wie Carter und Kelly sich in ihrem Kummer gegenseitig anschnauzten. Sie waren herzlos und gemein, und bei mehr als einer Gelegenheit fuhren sie ihre Krallen aus, und es floss Blut.

Manchmal schliefen wir im SUV, den wir auf einem Feld parkten. Verrostete und von Ranken überwucherte Landwirtschaftsgeräte ragten in der Ferne auf wie Monolithen.

In diesen Nächten verwandelten sich die Wölfe und rannten, um die fast manische Energie abzureagieren, die sich nach einem ganzen Tag im Auto in ihnen angestaut hatte.

Ich saß auf dem Feld, die Beine überkreuzt, die Augen geschlossen, und atmete ein und aus, ein und aus.

Wenn wir weit genug von der nächsten Stadt entfernt waren, heulten sie. Es war nicht mehr so wie in Green Creek. Es waren Lieder von Kummer und Schmerz, von Zorn und Wut.

Manchmal waren sie blau.

Aber meistens brannten sie.

In anderen Nächten stiegen wir in einem schäbigen, abgelegenen Hotel ab und teilten uns ein zu kleines Bett. Carter schnarchte. Kelly strampelte im Schlaf.

Joe saß oft mit dem Rücken gegen das Kopfteil gelehnt und starrte auf sein Handy.

Einmal, ein paar Wochen nach unserem Aufbruch, konnte ich nicht schlafen. Es war mitten in der Nacht und ich war erschöpft, aber meine Gedanken rasten, mir drehte sich der Kopf. Ich seufzte und legte mich auf den Rücken. Kelly lag neben mir, er hatte sich zusammengerollt und umarmte sein Kissen.

»Ich hätte nicht gedacht, dass es so werden würde.«

Ich wandte den Kopf. Im anderen Bett brummte Carter im Schlaf vor sich hin.

Joe sah mich mit glitzernden Augen an. Ich seufzte und starrte wieder an die Decke. »Was?«

»Das«, sagte Joe. »Hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es so sein würde.«

»Ich weiß nicht, wovon du sprichst.«

»Glaubst du …«

»Spuck’s aus, Joe.« Gott, er war so verdammt jung!

»Ich habe das getan, weil es das Richtige ist.«

»Klar, Kleiner.«

»Ich bin der Alpha.«

»Ja.«

»Er muss bezahlen.«

»Wen willst du eigentlich überzeugen? Dich oder mich?«

»Ich habe getan, was ich tun musste. Sie … sie verstehen das nicht.«

»Aber du verstehst es?«

Das gefiel ihm nicht besonders gut. Es lag ein Knurren in seiner Stimme, als er erwiderte: »Er hat meinen Vater getötet.«

Ich hatte Mitleid mit Joe. All das hätte nicht passieren dürfen. Thomas und ich waren nicht gerade die besten Freunde gewesen – konnten wir auch gar nicht nach allem, was passiert war –, aber das bedeutete nicht, dass ich das hier herbeigewünscht hätte. Dass die Bennett-Jungs mit ansehen mussten, wie ihr Vater und Alpha von verwilderten Omegas getötet wurde, war nicht fair.

»Ich weiß«, sagte ich.

»Ox, er versteht es nicht.«

»Das weißt du nicht.«

»Er ist wütend auf mich.«

Gott im Himmel! »Joe, seine Mutter ist tot. Sein Alpha ist tot. Und dann beschließt sein Gefährte auch noch … Er hat alles verloren, und dann bist du gegangen. Er hat jedes Recht, wütend zu sein. Und wenn er auf dich wütend ist, dann nur, weil er nicht weiß, wohin er seine Wut richten soll.«

Joe sagte nichts.

»Hat er zurückgeschrieben?«

»Woher weißt …«

»Du starrst ständig auf dein Telefon.«

»Oh. Ähm. Ja, hat er.«

»Alles in Ordnung?«

Joe lachte. Es klang hohl. »Nein, Gordo. Es ist nicht alles in Ordnung. Aber in Green Creek ist alles ruhig.«

Wenn ich ein besserer Mensch gewesen wäre, hätte ich etwas Tröstliches gesagt.

Stattdessen sagte ich: »Dafür sind die Schutzzauber schließlich da.«

»Gordo?«

»Was?«

»Warum hast du … Warum bist du hier?«

»Weil du es mir befohlen hast.«

»Ich habe dich gebeten.«

Verdammt noch mal! »Geh schlafen, Joe. Wir müssen morgen früh raus.«

Er schniefte leise.

Ich schloss die Augen.

Ich kannte sie nicht. Nicht so gut, wie ich sollte. Es war mir lange egal gewesen. Ich wollte nichts mehr mit Rudeln und Wölfen und Alphas oder Magie zu tun haben. Als Ox durchsickern ließ, dass die Bennetts wieder in Green Creek waren, war mein erster Gedanke Mark, Mark, Mark, aber ich verdrängte ihn, denn das war die Vergangenheit, und ich wollte nichts mehr damit zu tun haben.

Der zweite war, dass ich Oxnard Matheson unbedingt von den Wölfen fernhalten musste.

Es funktionierte nicht.

Bevor ich michs versah, steckte er schon bis zum Hals mit drin.

Ich habe sie auf Abstand gehalten. Selbst als Thomas wegen Joe zu mir kam. Selbst als er vor mir stand und mich angefleht hat, selbst als er mir mit rot blitzenden Augen gedroht hat, habe ich mich nicht auf sie eingelassen. Thomas hatte die gleiche Aura der Macht um sich wie eh und je, aber sie war intensiver geworden. Konzentrierter. Sie war nie so stark gewesen, nicht mal damals, als er zum Alpha wurde. Ich fragte mich, ob er irgendwann mal eine andere Hexe gehabt hatte. Der Anflug von Eifersucht, der mich bei dem Gedanken überkam, schockierte mich, und ich hasste mich dafür.

Ich erklärte mich nur deshalb bereit, ihm und Joe zu helfen, weil ich nicht wollte, dass Ox zu Schaden kam. Wenn Joe nach allem, was er durchgemacht hatte, nicht mehr in der Lage war, seinen Wolf zu kontrollieren, und immer mehr verwilderte, war das eine Gefahr für Ox.

Das war der einzige Grund.

Es hatte nichts mit Verantwortungsgefühl zu tun. Ich war ihnen nichts schuldig.

Es hatte auch nichts mit Mark zu tun. Er hatte seine Entscheidung getroffen, und ich hatte meine getroffen.

Er hatte sein Rudel über mich gestellt. Ich hatte mich entschieden, nichts mehr mit ihnen allen zu tun haben zu wollen.

Aber nichts davon war von Bedeutung.

Nicht mehr.

Ich war gezwungen, mich wieder auf sie einzulassen, ob ich wollte oder nicht. Ich musste den Verstand verloren haben, als ich sagte, dass ich Joe und seine Brüder begleiten würde.

Kelly war der Stille, der stets beobachtete. Er war nicht so groß wie Carter und würde es wahrscheinlich auch nie werden. Nicht wie Joe, der aussah, als würde er nie mehr aufhören zu wachsen. Es war selten genug, aber wenn Kelly lächelte, dann still und leise mit nur einem Hauch von Zähnen. Er war klüger als wir alle zusammen, immer am Rechnen, nahm Dinge auf und verarbeitete sie weit schneller, als wir es konnten. Sein Wolf war grau, mit schwarzen und weißen Flecken im Gesicht und auf den Schultern.

Carter war rohe Gewalt, weniger Reden, mehr Handeln. Er biss und keifte, meckerte über alles und jeden. Wenn er nicht gerade fuhr, legte er seine Stiefel aufs Armaturenbrett und ließ sich tief in seinen Sitz sinken, den Kragen seiner Jacke bis zu den Ohren hochgeschlagen. Er benutzte seine Worte wie eine Waffe und fügte so viel Schmerz zu wie möglich. Aber sie waren auch eine Ablenkungstaktik, hinter der er sich versteckte. Er wollte cool und unnahbar erscheinen, aber er war zu jung und unerfahren, als dass es funktioniert hätte. Sein Wolf ähnelte dem seines Bruders, dunkelgrau, aber mit schwarzen und weißen Flecken an den Hinterbeinen.

Joe war ein siebzehnjähriger Alpha. Es war nicht gerade die beste Kombination: so viel Macht nach so viel Trauma, und das in so jungen Jahren. Das wünschte ich keinem. Ich verstand ihn besser als die anderen, weil ich wusste, was er gerade durchmachte. Es war vielleicht nicht dasselbe, denn Magie und Lykanthropie waren nun mal zwei Paar Stiefel, aber es gab eine Verwandtschaft, die ich verzweifelt zu ignorieren versuchte. Sein Wolf war weiß wie Schnee.

Carter und Kelly umkreisten Joe ständig, ob es ihnen bewusst war oder nicht. Meistens gehorchten sie, auch wenn sie ihn oft ankeiften. Er war ihr Alpha, und sie brauchten ihn.