Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

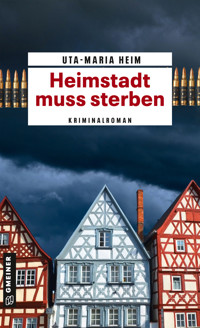

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Heimstadt am Neckar ist ein Hort von Waffenhändlern. In gigantischen Rüstungsbetrieben werden Deutschlands Exportschlager fabriziert, für die Kriege in aller Welt. In diesem unheimlichen Ambiente fühlen sich alle pudelwohl und daheim, die Weltverbesserer wie die Erzkonservativen. Bis einer der Waffenhändler ermordet wird. Der Kleinverleger Graf will für Aufklärung sorgen. Gemeinsam mit seinem anarchistischen Freund Hasler kämpft er für Klarheit. Grafs Freundin Marianne ermittelt währenddessen auf eigene Faust. Chaos vorprogrammiert!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Uta-Maria Heim

Heimstadt muss sterben

Kriminalroman

Zum Buch

Komm, gang mer weg! In Heimstadt am Neckar regiert eine Horde hedonistischer Honoratioren. Sie festen und feiern, um mit Fleiß und Vorsatz dem Stillstand zu dienen. Bei all der kommunalen Vielfalt verschlafen sie sogar die Willkommenskultur. Im Zentrum stehen die Alphas, die Glorreichen Sieben. Was sagen sie dazu, dass mithilfe von Heimstadts Rüstungsexporten weltweit Kriege geführt werden? Gar nichts, natürlich! Aber wer hat einen der Alphas, Holger Marte, um die Ecke gebracht? Wurde der Geschäftsführer der Gewehr- und Waffenfabrik Maurer & Beck von mexikanischen Kindersoldaten getötet? Graf, ein knitzer Kleinverleger, ringt mit seinem dubiosen Freund Hasler um Klarheit. Grafs Freundin Marianne ermittelt währenddessen auf eigene Faust. Als die Notarin Kim Neuffer verschwindet, gerät die Situation vollends außer Kontrolle. Ein unheimlicher Abgesang auf die Heimat? Pfeifendeckel! Es lebe das kleinstädtische Chaos! Ein Hoch auf die provinzielle Anarchie! Oder wie Graf sagt: »Hinter der Heimat wurzelt schon die Hölle.«

Uta-Maria Heim, geboren 1963 in Schramberg im Schwarzwald, lebt als Hörspieldramaturgin und Autorin in Baden-Baden und Stuttgart. Sie studierte in Stuttgart Literaturwissenschaft, Linguistik und Soziologie und arbeitete ab 1986 unter anderem für die Stuttgarter Zeitung und den Süddeutschen Rundfunk. 1993 bis 2002 lebte sie in Hamburg und Berlin. Neben vielen Features, Essays und Hörspielen veröffentlichte sie zahlreiche Bücher, vor allem Krimis. Zuletzt erschien 2023 »Tanz oder stirb«. Sie erhielt zweimal den Deutschen Krimi-Preis, den Förderpreis Literatur des Kunstpreises Berlin, ein Stipendium der Villa Massimo in Olevano Romano sowie den Friedrich-Glauser-Preis. Sie ist Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.

Impressum

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

(Originalausgabe erschienen 2016 bei Klöpfer & Meyer)

Satz: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung der Fotos von: © zim286 / iStock.com, und Reinhardhauke https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ochsenfurt_1686.JPG

ISBN 978-3-7349-3464-3

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Dieser Kriminalroman wurde von Maurer & Beck nicht gesponsert.

Zeitfenster: Vakanz zwischen Fasnet und Sommerfasnet1,2 – Wochen, in denen nie was passiert.

1 Sommerfasnet ist ein lokaler Spottname für Fronleichnam.

Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Fronleichnam (abgerufen am 13.08.2014): »Das Fronleichnamsfest, lat. Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi (›Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi‹), ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, mit dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Die Bezeichnung Fronleichnam leitet sich vom mittelhochdeutschen vrône lîcham ab, ›des Herren Leib‹ (vrôn ›was den Herrn betrifft‹; siehe auch Fron- und lîcham ›der Leib‹). In der Liturgie heißt das Fest Hochfest des Leibes und Blutes Christi, regional wird es auch Prangertag oder Blutstag genannt.«

2 Was man sich in der Gegend von Heimstadt darunter vorzustellen hat, belegen Berthold Hildebrand, Helmut Spreter und Heinrich Hölsch im Schwarzwälder Boten vom 19.06.2014, 19:20 Uhr. Siehe http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.rottweil-aus-der-kirche-hinaus-in-die-stadt.451c8483-c2e2-42f7-b477-ff7404aa7ff0.html (abgerufen am 13.08.2014): »Katholische Christen feierten gestern [es müsste richtig heißen: heute, Anm. d. Verf.] vielerorts Fronleichnam mit Prozessionen und Blumenteppichen. In Rottweil traditionell auch mit Kanonenschüssen, abgefeuert von der historischen Bürgerwehr. Die Katholiken von Heilig-Kreuz, Auferstehung Christi sowie von den italienischen, kroatischen und polnischen Kirchengemeinden feierten gemeinsam im Rottweiler Stadtgraben die Eucharistie an Fronleichnam, dem ›Hochfest des Leibes und Blutes Christi‹. Im Stadtgraben versammelte sich eine große Anzahl von Gläubigen um den Altar, der im Musikpavillon aufgebaut war. Pfarrer Jürgen Rieger sagte in seiner Ansprache, Demonstrationen seien in unserem demokratischen Staat etwas Selbstverständliches. Auch wir würden heute aus dem Kirchenraum heraus in die Lebenswirklichkeit unseres

Zitat

Was an entfernten Völkern erprobt wird, blüht als Schicksal früher oder später dem eigenen Volk. […] Den alltäglichsten, geringsten Details unseres gemeinschaftlichen Lebens müssen wir dieselbe Sorgfalt zukommen lassen wie der Revolution.

Unsichtbares Komitee, An unsere Freunde

Prolog

Als die Römer den Neckar erfanden, hielten sie ihn für einen Flussgott und verehrten ihn mit Stierstatuetten. Und als sie mit dem Municipium Arae Flaviae Rottweil ersannen, an einem Neckarübergang in den östlichen Ausläufern des Schwarzwaldes in der Provinz Germania superior,3 erzeugte dies den sozialen Wunsch, in unmittelbarer Nähe eine zweite, eine Leibgeding-Siedlung einzupflocken, wo all jene bis zu ihrem Ableben geduldet wurden, die man nicht brauchen konnte. Diese Verpflichtung schloss sogar diejenigen ein, die überhaupt nicht oder nie mehr in der Lage wären, zum strotzenden Städtebau und zur Blüte des Treibens beizutragen: ausrangierte Frauen, Sklaven, aufmüpfige Kinder, Verwachsene, kulturell Aussätzige, Überzwerche, Qualtätige, Greise, Feen, Verbrecher. Abgelegte Götter, verworfene Philosophen, Jäger und Sammler, gescheiterte Künstler und Ketzer. Elfen mit diagnostizierbaren Persönlichkeitsstörungen. Doma, wie Heimstadt am Neckar in Anlehnung an Roma lateinisch heimatverbunden getauft wurde – doma, daheim –, war sozusagen der Vorläufer der modernen Anstalt und des Großgefängnisses. Es war Segen und Fluch dieses Weilers, stets im Windschatten Rottweils zu segeln. Als Rottweil am Neckar 771 als Stadt aktenkundig wurde, schlüpfte Heimstadt immerhin in eine Art Fußnote.4 Daraus wurde kolportiert, Heimstadt sei die zweitälteste Stadt Württembergs, viel später Baden-Württembergs, was im Grunde grottenfalsch war. Als Rottweil die schwäbisch-alemannische Fasnacht erfand, also spätestens im Spätmittelalter, überließ man es den Heimstädtern, die Hexen zu verbrennen. Die sanguinischen Rottweiler Larven künden beim traditionellen Narrensprung durchs Schwarze Tor noch heute von der Erleichterung, die man von jeher empfand, dass man einfach ein besserer Mensch sein durfte. Und als Rottweil den Rottweiler erfand, sein Wahrzeichen neben der Fasnet (1310 erstmals urkundlich erwähnt) und dem Kapellenturm, dem später spätgotischen Testturm ab 1330 ff., zementierte Heimstadt den Alten Dom zusammen und züchtete den Domatiner, einen kleinwüchsigen, spastischen Nackthund.

Heimstadts Radius blieb stets überschaubar, die Perspektive weitete sich nie. Dennoch kultivierten die Mannen einen stattlichen Kampfgeist, der sich auch durch stete Niederlagen nicht lähmen ließ. Schon im Jahr 1463 verbündete sich die benachbarte schwäbische Reichsstadt Rottweil in »Treue, Liebe und Freundschaft« mit der Schweiz. Das mündete in den Ewigen Bund, der Rottweil zum Vollmitglied der Schweizer Eidgenossenschaft machte. Dieser Bund wurde angeblich nie gekündigt und gilt bis heute – völliges Blech, denn die Ewigkeit war befristet auf ein paar Jahre. Für Rottweil bedeutete es dennoch einen immensen Machtzuwachs. Die Eidgenossenschaft war großmachtpolitisch unterwegs und führte mannigfache Kriege. Rottweil genoss fortan Rückendeckung. Dass Heimstadt davon nicht profitieren durfte, führte zu lokalen Streitereien. Die aufständischen Herren von Heimstadt, angeführt von Qualbert dem Qualtätigen, ließen fortan zwar die Finger von Rottweil, unterjochten aber die benachbarten Äcker und Weiler bis hinüber nach Villingendorf, Bösingen und Herrenzimmern. Doch dieses waghalsige Unterfangen war leider kaum von Erfolg gekrönt. Denn als die Rottweiler am 22. Juni 1476 in der Schlacht bei Murten auf Schweizer Seite gegen Karl den Kühnen siegten, bekämpfte Heimstadts Herrschaft noch immer vergeblich den Bauerndepp, fleischgeworden in der grausamen Gestalt vom Bantle Jockel, genannt ›der Ziginer‹. Anstatt als überlegene Truppe in die unsterbliche Geschichte der Burgunderkriege einzugehen, fiel Qualbert mitsamt seinem Adelsgeschlecht vor den Augen der Verfolger in ein Mistlachenfass. Damit war die Reformation schon im Vorfeld zu Ende. In Heimstadt herrschte von nun an ein Voodoo-Regime. Von 1546 bis 1661 sind auf dessen Territorium 2.870 Verfahren wegen Hexerei und Zauberei belegt. 2.660 Opfer, vorwiegend Weibsbilder, wurden in den Hexenprozessen hingerichtet. In Rottweil sind es zehnmal weniger.5

Man darf sich angesichts dieser Tatsachen nicht wundern, dass der eingeborene Heimstädter von jeher beschränkt und von daher gekränkt war. Er kam mit der Erbkränkung quasi auf die Welt. Während bei den Rottweilern immerhin dazugehört, wer beim Narrensprung seit vier Generationen aus dem Hauptstraßenfenster guckt, macht sich die Heimstädter Elite selbst auf dem Pflaster noch gegenseitig den Rang streitig. Nirgends auf der Welt sind die honorigen Vereinsmeier derartig verfilzt, verstritten, über Kreuz und miteinander überworfen wie in Heimstadt, und diese intrinsische Feindschaft west weiter, ohne dass sie noch offen zutage tritt. Der Heimstädter an sich ist im Kern seines Wesens beleidigt. Von dieser inneren Vergiftung bleibt kein idealistischer Neuzugang im öffentlichen Leben verschont. Aus tauglichen Funktionsträgern werden binnen kurzem selbstverschuldete Trottel. Das ist unausweichlich. Denn über Heimstadt dräut von jeher das tödliche Trauma. Heimstadt muss sterben, und es ist nur folgerichtig, dass sich bis zum Jüngsten Tag hier hinterm Bahnhof ein Schandfleck platziert, Maurer & Beck, eine hochtechnisierte Waffenschmiede, die wie ein Pingpong-Spiel den weltweiten Tod produziert.

Graf versuchte, dies beim Laufen Hasler zu erklären, doch der blockte ab.

»In drei Jahren«, sagte Hasler, »kann ein gesunder Mensch jedes Trauma verkraften. Sonst war er schon vorher krank.«

»Welcher gottverdammte, verreckte Erzreaktionär behauptet das?« Graf keuchte.

»Die Psychoanalyse.«

Er sagt doch selbst, dass bei der Olympiade 1972 etwas in ihm zerbrochen ist, dachte Graf. Wie lang ist das nun her?

»Der Hase klopft, der Falke rüttelt«, proletete Hasler poetisch, »woran der eine gerührt, da hat’s den andern geschüttelt.«

Ich nehme ein Lebtag lang Abschied, sagte sich Graf. Von der Heimat. Von der Lauterkeit. Vom Dasein hienieden. Und erledige das für mein Leben gern. Mir kommt sämtliches so verletzlich vor.

I. Akt: Auflehnung gegen das Seiende, also Böse. Pubertärer Idealismus.

(Erzählt, wie der Held/Detektiv den Auftrag annimmt, den Mörder zu suchen)6

Im Standardschema beginnt der I. Akt mit dem Einstiegspunkt (dem Allerersten, was der Leser liest, wenn er das Buch aufschlägt) und endet an dem Punkt, wo der Held/Detektiv den Auftrag annimmt, den Mörder zu suchen – egal, wie lange das dauern wird. Im mythischen Paradigma nennt man diesen Teil des Mythos »Alltagswelt« oder »Trennung« – der Punkt, an dem der Held von der gewohnten Welt »getrennt« wird und seine heroische Initiation beginnt.7 Zu Beginn wird der Held in seiner gewohnten Umgebung vorgestellt, bevor ihn der »Ruf des Abenteuers« (z. B. ein Problem) ereilt. Zunächst schreckt er vor der Herausforderung zurück, jedoch tritt ein Helfer auf, der ihn motiviert.8

Seid wachsam! Hütet euch vor der Verbrüderung mit der Realität! Sobald ihr, sei es aus Anlehnungsbedürfnis, sei es aus Laufbahngeilheit, den Pakt mit ihr geschlossen habt, seid ihr des Teufels.

Markus Werner, Zündels Abgang

Hinter dem Berg geht die Sonne auf. Davor schält sich ein Felsengemäuer aus der Dunkelheit. Miguel blinzelt ins Licht. Wenn die Sonne einen Fingerbreit über dem Bergkamm steht, wo die Grenze ist, müssen sie kommen. Miguel hält seinen Daumen gegen die Sonne. Für einen Moment drückt er sie aus. Dann schiebt sie sich weiter in den Himmel hinauf und flutet mit stärkerer Kraft. Bald wird es so heiß sein, dass die Steine glühen, aber noch sind sie kalt, und Miguel friert in seinem dünnen Hemd. Dazu trägt er eine Jogginghose und Flipflops. Er hätte gern eine Militärhose, Stiefel und einen Armeeparka an, so wie Jesús und seine Männer. Wenn sie hinaus in die Nacht ziehen, bleibt im Dorf ihr Geruch von Schweiß zurück, und von Blut. Was dann geschieht, wird vom Geräusch der Stille unterbrochen. Miguel hat keine Worte dafür, aber er kennt viele Arten des Schweigens. Das Schweigen nach der Blutnacht rast in den Ohren wie das Moped des Paters.

Du musst unsichtbar sein, hat Jesús gesagt, als Miguel noch klein war und zur Schule ging, erst wenn dir das gelingt, kannst du kämpfen. Seither hat Miguel geübt. Und gestern ist der Tag gewesen, an dem Jesús ihm sein Gewehr gezeigt hat. Er hat es in der Hütte auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Miguel hat ihm dabei zugeschaut. Reglos. Er wusste, eine einzige Bewegung würde alles verderben. Respekt, sagte Jesús und gab ihm das Gewehr. Miguel durfte es halten. Es war glatt und schwer. Er fühlt noch das kühle Metall. Miguel streckt sich aus im Graben hinter dem Steinhaufen, von wo aus er den Pfad sehen kann. In einiger Entfernung jaulen Hunde. Er hat Durst. Er trinkt einen Schluck Tee aus der Plastikflasche. Dann sieht er sie. Erst sind es nur drei bunte Punkte, die sich langsam ins Tal hinabbewegen. Dann verschwinden sie hinter einem Hügel und tauchen als Formen wieder auf. Es sind drei junge Frauen auf dem Fahrrad. Miguel weiß nicht, welche von ihnen María ist. Er lässt sie an sich vorbeiziehen, nur zwei Manneslängen entfernt, er hört ihr Keuchen und riecht die Süße aus ihren Mündern.

3http://de.wikipedia.org/wiki/Arae_Flaviae (abgerufen am 15.08.2014).

4 Vgl. Jan Bürger: Der Neckar, Eine literarische Reise, München 2013, S. 201.

5Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Rottweil (abgerufen am 06.11.2014).

6 Die Einteilung folgt

a) Markus Werner: Zündels Abgang, Roman, München 1988, S. 105.

b) James N. Frey: Wie man einen verdammt guten Kriminalroman schreibt, Von der Inspiration bis zum fertigen Manuskript: eine schrittweise Anleitung, Aus dem Amerikanischen von Ellen Schlootz, Köln 2005, S. 115.

7 Ebenda, S. 116.

8 Birgit Kinateder: Klassische Erzählformen, zitiert nach:

http://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/publikation/televizion/25-2012-2/dramaturgie.pdf (abgerufen am 04.08.2014).

1. Kapitel

»Der vom damaligen Präsidenten Felipe Calderón 2006 ausgerufene Krieg gegen die Mafia [sorgte] für eine Militarisierung, die in Guerrero schwerwiegende Konsequenzen hatte. Insgesamt wurden in Mexiko seit dieser Mobilmachung über 100.000 Menschen getötet, 26.000 verschwanden, hunderttausende mussten ihre Heimat verlassen. In Guerrero nahmen die Morde zwischen 2005 und 2011 nach staatlichen Angaben um 310 Prozent zu. Im Großraum Acapulco, dem touristischen und wirtschaftlichen Zentrum des Bundesstaats, starben 2012 durchschnittlich 142 von 100.000 EinwohnerInnen eines gewaltsamen Todes – etwa acht Mal so viel wie im Rest Mexikos und 200 Mal so viel wie in Deutschland.«9

Alfred Biolek, Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Günther Jauch, dachte Graf. Sie waren allesamt Messdiener. Selbst Jürgen von der Lippe war einer.10 Ich auch. Das wär was für ein Quiz mit Marianne. Ich könnte sie fragen: Was habe ich mit diesen Showgrößen gemein? Wir sind wesensverwandt. Ich bin nur zur falschen Zeit am falschen Ort.

Es war am ersten Freitag der Fastenzeit, als der Verleger Graf zum Notar Neuffer bestellt wurde. Er fuhr dafür extra früher zurück nach Heimstadt. Normalerweise blieb er auch am Freitag bis um sieben, halb acht im Geschäft, aber die Gehilfin hatte ihm bedeutet, dass um vier der letzte Termin sei. Er verließ das Verlägle, das auf einer 250 Quadratmeter umfassenden Fachwerketage über einem Schuhladen lag, schepps vis-à-vis vom Tübinger Rathaus. Zentraler ging’s nicht. Der Mietvertrag stammte von 1976; Graf war zwei Jahre später als Abiturient in die Wohngemeinschaft eingezogen, in der wegen Terrorismusverdacht und damit verbundenem Untergrund ein Zimmer frei wurde. Es war das kleinste, in dem Hermann Hesse seinerzeit für ein paar Wochen in Untermiete gewohnt hatte, so wollte es die Fama, die der Vermieter schürte, um nicht renovieren zu müssen. Dafür vergaß er im Mietvertrag den Passus, der gewerbliche Nutzung ausschloss, und so gründete Graf eine konspirative Sympathisantenzeitung, seine erste verlegerische Leistung, die er in der Küche mittels eines zurückgelassenen Vervielfältigungsapparates, Matritzenpapier und zahlreicher Flaschen Spiritus in Alleinheit betrieb. Die Zeitung hieß er »Reich Gottes«, in direkter Anlehnung an das Pamphlet der Tübinger Stiftskollegen Hegel, Hölderlin und Schelling, die in ähnlich jungen Jahren noch größeren Blödsinn im Kopf gehabt hatten.11 Graf sympathisierte in seiner Sympathisantenzeitung mit allem, was das Ländle unter der Sonne an Wünschenswertem hergab, und verlangte pro Ausgabe, die er in Kneipen austrug, zwanzig Pfennig. Es wurde ein großer Erfolg, die Auflage stieg wöchentlich, wobei ihn eine Anzeigenserie mit angehängten Unterlassungsklagen wegen manifester Vergehen gegen die Persönlichkeitsrechte scheinbar subversiv agierenden Personals zum alsbaldigen Aufgeben zwang. Das revolutionäre Spießertum kotzte. Graf kollabierte. Die extreme Linke, der Grafs humanistisches Narrenblatt ein Dorn im Auge gewesen war, jubilierte nunmehr. Selbst Gudrun und Andreas häben in der Abgeschiedenheit des Dornhaldenfriedhofs laut »Jippijayeah!« geschrien, als Graf vor lauter Schadensersatzforderungen vor militanten Anwälten in die Knie und bankrott ging; und er kam sich kurz wichtig vor und fühlte Eitelkeit aufsteigen, die er frevelhaft fand. Als Privatgelehrter kehrte er zurück nach Heimstadt am Neckar, wo er geboren war. Zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb erkannte er seine Passion. Er war von Haus aus Verleger in Tübingen.

Verlage müssen überleben. Leseerwartungen müssen erfüllt werden. Verleger müssen Bücher verkaufen. Jahrzehntelang hatte Graf sich gesträubt gegen diese verwerfliche Erkenntnis. Er hatte es dialektisch mit Hegel gehalten und Manuskripte vor allem verlegt. Das Papier nach Gutdünken verstreut, es aufgehäufelt, verrührt, zu Staub werden lassen. So darbte er dahin, in seinen besten Mannesjahren, am Rande des finanzruinösen Existenzminimums: innovativ, ästhetisch interessant, herausfordernd. Immer mal wieder hatte Graf den Genossen des Nobelpreisträgers im Programm gehabt, die Genossin dieser oder jener Nobelpreisträgerin. Er war mit allen lebenden deutschsprachigen Nobelpreistragenden per Du und hatte ihnen anständigen Wein eingeschenkt. Doch das bezirzte den Ruin nur und machte die Erkenntnis besoffen. Erst vor geraumer Zeit hatte er herausgefunden, wie Verlegen wirklich ging: Es war wie mit dem Pfeifen einer einzigen Grille. Man durfte nur Bestseller herausbringen. Sonst nichts. Die Konkurrenz sagte, dass das nicht ging. Die Kritik manifestierte diese Afterweisheit noch. Graf tat es. Trotzig verlegte er einen Bestseller nach dem andern. Sonst nichts.

Graf musste sich mit seinem Daimler durch den Berufsverkehr schinden, über den Kreisel bis in die Tempo-30-Zone, und zwei Minuten nach vier parkte er vor Neuffers Kanzlei. Sie lag etwas außerhalb in der Blumengasse, in einem klobigen Jugendstilhaus, das durch gläserne Anbauten verschandelt worden war, ehe der Denkmalschutz zuschlagen konnte. Ein freistehendes Schild im Vorgarten zählte die Namen von fünf Rechtsanwälten und Notaren auf. Auf der Straße spielten Kinder.

Graf stieg die Stufen zum Eingang hinauf und klingelte, und fast zeitgleich tönte der Summer. Die Tür sprang auf, ohne dass dafür ein fester Druck nötig war. Graf spürte seine Anspannung. Sie überfiel ihn beim Besuch von Arztpraxen, Kliniken, Altenheimen, Kirchen und eben Kanzleien. Neuffer und seine Partner hatten ihre Büros auf drei Stockwerke verteilt. Die Anmeldung lag im Erdgeschoss. Die Tür stand offen. Hinter einer weißen Empfangstheke saß eine blonde junge Frau und klappte eben ihren Laptop zusammen. Sie trug keinen Namen über der Brust, nur eine Marke. »Grüß Gott. Ich habe einen Termin beim Notar Neuffer«, sagte Graf. Die Frau sah ihn an. Ihr Blick war ausdruckslos. »Wenn Sie bitte einen Moment im Warteraum Platz nehmen würden.« Dieser Satz war so steif wie das gebügelte weiße Polohemd der Blonden und die Kunstdrucke über den Markenstühlen. Die Kanzlei wirkte durch und durch unpersönlich. Man hätte sie, mit den entsprechenden Geräten versehen, zu jeder beliebigen Praxis oder Behörde umfunktionieren können und den Arbeitsplatz der Empfangsdame erhalten. Graf griff nach einer Zeitschrift, die neben ihm auf dem Beistelltisch lag. Bevor er sie aufschlagen konnte, war die Blonde wieder da. Jetzt, wo sie in der Tür stand, sah er, dass sie durchschnittlich groß war. Und durchschnittlich schlank. Sie trug einen altbackenen dunkelblauen Faltenrock und braune Slippers, in denen sie asexuell wirkte. Graf merkte, dass das sein Vertrauen nicht schürte, obwohl diese solide Berufskleidung genau diesen Zweck erfüllen sollte. »Ich habe keine Ahnung, weshalb ich hier bin«, sagte Graf und stand auf.

»Das werden wir gleich sehen. Das Büro ist oben.«

Graf folgte der Blonden hinauf in den ersten Stock. Eigentlich hatte er erwartet, dass sie ihn vorgehen lassen würde, aber so hob er seinen Blick notgedrungen auf die Höhe ihres Hinterns. Die Fasnet war rum, das Konfetti zusammengefegt und der Ausblick auf Wochen der Askese verengte die Perspektive und schmälerte die Willenskraft.

»Hier herrscht heute früh Feierabend. Unsere Angestellten sind alle schon fort.« Auf dem Treppenabsatz drehte die Blonde sich um. »Wir machen es kurz.«

Graf wunderte sich, und nur allmählich und mühsam dämmerte ihm, dass er es hier wohl mit Notar Neuffer zu tun hatte. Kim Neuffer. Sie war die Rechtsanwältin und Notarin, die ganz oben auf dem Schild im Vorgarten stand.

Sie traten in einen großen, hohen Raum, der wie das Herrenzimmer eines Fabrikanten an der Schwelle zum vorigen Jahrhundert wirkte. Viel dunkles Holz, schwere Teppiche, Gardinen. Stuck, Kronleuchter und Ölgemälde. Kommoden, ein Schrank, ein schnörkelvolles Sofa. Im Erker ein imposantes, aufgeräumtes Schreibpult. In der Mitte ein großer sechseckiger Tisch. Darauf lag ein geschlossener Aktendeckel aus schwarzem Leder.

»Bitte, kommen Sie rein.«

Graf blieb auf der Schwelle stehen und blickte sich um. Er fragte sich, was fehlte. Bücher. In dem Raum stand oder lag kein einziges sichtbares Buch, nicht einmal eines mit Gesetzestexten. Es gab auch keine Akten, keinen Schreibblock, überhaupt keinerlei Papier. Er fragte sich, was sich in den Schränken befand.

»Das ist Ihr Büro?«

Kim Neuffer lächelte. »Ich habe es von meinem Vater übernommen und er hat es von seinem Vater und Großvater. Wir haben alles genauso gelassen, wie es war.«

Sie betreute diese Kanzlei also in der vierten Generation. Und sie war der Chef. Graf schaute absichtslos auf ihren zerklüfteten Mund. Er wandte sich ab und stellte fest, dass an den Wänden Porträts hingen. Bildnisse von Männern, die genauso zerklüftete Münder hatten. Graf fragte sich, woher er diese Lippen kannte.

»Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Die Espressomaschine ist schon abgeschaltet, aber vielleicht ein Glas Sprudel?«

»Nein, danke. Ich will endlich wissen, wieso ich hier bin.«

»Dann nehmen Sie Platz.«

Graf betrat den Raum und setzte sich mit Blick aus dem Fenster. Gegenüber lag ein Fitnessstudio. Kim Neuffer setzte sich übers Eck. »Kommen wir zur Sache.« Sie schlug den Aktendeckel auf. Darin lag ein blauer USB-Stick. Sonst nichts. Aus einer Schublade holte die Rechtsanwältin und Notarin einen winzigen Laptop und schaltete ihn ein. Sie drehte Graf den Bildschirm zu. Er blickte auf eine eingescannte Handschrift. »Was ist das?«

»Das ist ein Testament. Ich sollte Ihnen erst sagen, worum es sich dabei dreht, wenn wir hier zusammen am Tisch sitzen. Das war der Wille des Erblassers.«

»Und wer ist das, wenn ich fragen darf?«

»Sie dürfen.« Kim Neuffer sah ihn an. Sie lächelte.

Graf las auf dem Monitor einen Satz, den er nicht sogleich begriff. Etwas gefiel ihm daran nicht. Ihm wurde unwohl.

»Heißt das, dass ich etwas geerbt habe? Was denn?« Die Notarin deutete auf den Stick. »Das da.«

Heimstadt lag am Fuße des Lembergs, des höchsten Bergs der Schwäbischen Alb. Vom Küchenfenster seiner Dachwohnung aus konnte Graf bei klarer Sicht den Aussichtsturm erkennen, der sich auf 1.015 Metern in den Himmel schob. Er hatte die zweigeschossige Dachwohnung wegen dieses Blicks gekauft (und wegen der Aussicht auf die Gegenseite hinaus, auf die Türme und Tore Heimstadts, den schiefen Alten Dom, den Geilturm, das Christtor), obwohl der Preis seine Finanzen überstieg. Einmal im Vierteljahr wanderte Graf auf den Lemberg hinauf. Meist wurde er von Rechtsanwalt Hasler begleitet, der eine leuchtende Krawatte unter dem Anorak trug, pro Handgelenk jeweils eine Armbanduhr, und jede Jahreszeit ausschweifend lobte. Kleinfamilien pfiffen bei seiner rüstigen Anmutung die Kinder zurück, legten schützend die Arme um ihre Brut. Der Rundblick auf dem Aussichtsturm war sensationell. Bei idealem Wetter konnte man bis Tübingen und, mit Fernglas, zum Stuttgarter Fernsehturm sehen; als Panorama boten sich Schwarzwald, Allgäu und Alpen an bis weit hinein ins Wallis. Diesen Glücksfall gab es aber selten. Normal war eine mittlere Sicht auf die umliegenden Senken und Berge, auf die zersiedelten Kleinstädte und Käffer, auf Wellblechklitschen und aufgelassene Friedhöfe hinter mageren Kirchen, auf das Zementwerk, das sie Demenzwerk nannten. Ach wie schön ist unser Heimat, sagte Hasler, und Graf nahm einen Schluck aus seinem Flachmann. Bei schlechter Witterung hatten sie den Berg für sich. Manchmal hatten sie gar keine Sicht und kraxelten im Nebel die schlammigen oder gar vereisten Pfade hinauf, die sich im Niemandsland verloren. Haslers stumme, schiefläufige Alpha-Hündin mit ihrem wackelweis versetzten Gang behielt, indem sie an jeder Ecke das Bein hob, meistens die Orientierung; was laut Hasler daran lag, dass sie aus einem Katastrophengebiet stammte. Jede Wanderung war einzigartig. Auf dem Rückweg kehrten sie unten im Tal in der Bahnhofswirtschaft ein, was ein festes Ritual war.

Als Graf die Kanzlei verließ, war es kurz vor halb fünf. Die spielenden Kinder waren verschwunden, und am Daimler fehlte vorne der Stern. Graf bemerkte es sofort, als er die Tür aufschloss. Der Daimler war sowieso Schrott. Viel wichtiger als der Stern war die Frage, wie er zu einem neuen Auto kam. Er setzte sich ans Steuer und sinnierte. Was tun? Für den Wochenendeinkauf war es noch zu früh. Der Laden war voll mit Feierabendshoppern. Marianne rechnete frühestens um acht mit ihm. Das Schlaufon lachte. Graf zuckte zusammen. Es war Liliths Lachen, unschuldig und unversehrt, und er wusste nicht, wie er es wieder wegbekommen sollte.

»Salve«, sagte Hasler. »Hier spricht die Stimme der Vernunft.«

»Ungeheuerlich«, erwiderte Graf, der bis dahin überhaupt nicht darauf geachtet hatte, dass es nasskalt war und gerade wieder anfing zu regnen, »nein, ich werde bei diesem Sauwetter nicht laufen gehen, auf gar keinen Fall.«

»Löcherlich!«, rief Hasler und stockte. »Partisanenwetter. Also gut, ich verstehe eine gewisse Zurückhaltung. Aber wenn du einmal im Lebtag früher aus dem Geschäft kommst, kannst du ja ein wenig Leistungsbereitschaft zeigen.«

»Woher weißt du das überhaupt?«

»Also bitte. Du hast mir doch gestern erzählt, dass du um vier diesen Termin hast. Bei der Konkurrenz.«

Graf konnte sich an nichts erinnern.

Zehn Minuten später stand er umgezogen und ratlos vor seinem Hasenaltar, der, im Hasentempel von einem Hasentriptychon überstrahlt, alles zum Lob des Feldhasen, einen nicht unbeträchtlichen Anteil der Ablagen seines Esszimmers ausmachte, zwölf Minuten später vor Haslers Haus. Hasler wartete bereits. Er hockte am Hauseingang auf den Stiegen und verwurgelte seine Schuhbändel. Trotz der Kälte trug er kurze Hosen. Dazu einen abgeschossenen Wollpullover und eine debile Mütze, die er Bätschkapp nannte. Das alles wie immer in verbotenen Farben; eingedenk der mannigfach maschinengeschleuderten Laufschuhe, die wie alles Abgeschossene, das er fadenscheinig am Leib trug, von EG-fähigen Arbeitskräften in einem Teuerlohnland anständig zusammengenagelt waren.

»Du wirst dir den Tod holen, wenn dir oben auf dem Letzten Berg der Wind durch dein Zeugs pfeift«, meinte Graf und schlug Hasler auf die Schulter. »Aber keine Bange, ich verreck sowieso vor dir.«

»Der Hase ist untot«, sagte Hasler. »Der Hase, der Herrscher der Alb. Das haben wir abgemacht. Wo käme ich denn hin, wenn dein Krafttier den Geist aufgäbe.«

»Dennoch«, vermerkte Graf, »wäre ich dir dankbar, wenn du dich langsam genieren und allmählich aufhören tätest, mir Hasen zu kredenzen. Es langt langsam. Ich zähle 273 Stück auf meinem Bufett, denn ich sehe jeden von ihnen dreifach. Ich habe alles, vom geschliffenen Diamanten über den königsblauen Hörl-Zwillingshasen und das Albino von Cortina bis zu ausgefuchsten Kiff-Künstlern mit Drucken und Radierungen von Klopf-, Knurr- und Köttelhasen aus dem, was du Zone nennst. Ich habe Objekte, Bilder, Bücher und exquisite Trophäen, ich will nicht mehr, es langt.«

»Du hast die Zuckerdose vergessen, den Plüsch-Finger, das hölzerne Werner-Reifentier auf Rädern, die Kühlschrankmagnete, die Auflaufform für den Falschen Hasen, die Ausstecherlesformen und die Hasenterrine«, meinte Hasler gemütlich. »Und das allerliebste rosarote Swarovski-Häsle im Vatikanischen Weihwasserkessel mit dem bayerischen Konterfei Joseph Aloisius Ratzingers obendrauf. Du sinnierst immer nur über Kunst. Denk doch mal über Kitsch nach, über Kinderspielzeug und über Kulinarisches. Küche.«

»Das Einzige, was zählt, ist der Dürer-Hase«, sagte Graf. »Deshalb werde ich die Sommerfasnet derweil in Wien verbringen, wo selbiger in der Albertina zu sehen ist.«

»Womit begann die Französische Revolution?«, fragte Hasler.

»Mit dem Sturm auf die Bastille.«

»Sie begann schon früher mit einem Blutbad unter Hasen. Im Mai 1789 waren die Generalstände in Versailles zusammengetreten. Sie berieten über die Aufhebung der feudalen Rechte, zu denen auch das Jagdrecht des Adels gehörte.

Am 10. Juni, einen Monat vor dem Sturm auf die Bastille, richteten fünfzig junge Leute eine Verheerung ohnegleichen unter Hasen und Kaninchen an. Sie haben vor den Augen der Wärter vier- bis fünftausend Stück in der Ebene von St. Germain umgebracht. Die Schafe, bevor sie sich an die Wölfe wagen, wenden sich gegen die Hasen.«12

»Der Lepozid«, machte Graf. »Ein abscheuliches Verbrechen. Dem entgegen steht das Weihwasserwunder von Palmbühl.«

Wo war da jetzt der Zusammenhang? Strafverteidiger Hasler hatte im vergangenen Herbst beim Auftakt einer sonntäglichen Pilgerwanderung vom Landgericht Rottweil zum Landgericht Hechingen bei der Wallfahrtskirche Palmbühl nach ausschweifender Flüssigkeitszufuhr für ein Weihwasserwunder gesorgt. Nachdem ein hakenschlagender Feldhase beim achtzehnten Schiffen von Hasler beseelt ins Dickicht verabschiedet worden war, hatte Letzterer das letzte Achtel eines vorzüglichen Rieslings während der Wandlung ins Becken geleert. Das Weiblein, das hernach mit dem heiligen Wasser seine Finger benetzte, schwankte im Glauben gestärkt von dannen.

»Ich wollte heute einen neuen Rekord laufen, aber mir ist was dazwischengekommen«, sagte Hasler. »Leporem laqueo capto. Versuche, einen Hasen mit der Schlinge zu fangen.«

»Mir kommt dauernd was dazwischen«, motzte Graf. Der Regen hatte aufgehört und es nieselte kaum noch.

Gemeinsam mit der niemals bellenden Hündin trabten sie los, die Serpentinen zur stinkigen Unterführung hinunter und unterm Bahnhof hindurch. Es roch nach Pferdedung und Maische. Am Neckar, einem elendigen Rinnsal,13 (der Name Neckar ist nicht römischen, sondern keltischen Ursprungs und bedeutet heftiger, böser, schneller Fluss),14 begann die Steigung. Graf, der zwar sechzehn Jahre jünger, aber konditionell der Schwächere war, keuchte. Hasler erzählte von seinem heutigen Mandantenbesuch. Er sei dazu nach Stammheim gegondelt und auf dem Rückweg im Zug eingeschlafen und durchgefahren bis käb zum Bodensee. In Singen häbe er ein Bier getrunken, was der Kondition abträglich und für einen Agnostiker (wie den uneinsichtigen Graf) oder Atheisten (Hasler) in der Fastenzeit dreifach frevelhaft sei. Und sei dann mit dem nächsten Regionalzug wieder umgekehrt. Man erfahre gemeinhin alles in der Bahn. Das mache das erweiterte Kollektiv so lohnend und einen Bahnstreik so dermaßen unziemlich. Doch im Abteil, erster Klasse, seien ein Dutzend besonders Hochbegabte mit veritablen Bätschkappen gehockt, was er nicht häbe begreifen können. Sie irritierten ihn grad so wie Metastatiker mit Joggingschuhen oder Vollzugsanstältler in Freizeitanzügen. Um über die Kleiderfrage gesellschaftlich Bedenkenswerter, Todgeweihter und sozial Stigmatisierter angemessen zu sinnieren, häbe er daheim dann noch einen englischen Fünf-Uhr-Tee getrunken, gebraut mit enterokokkenfreiem Heilwasser, weshalb er nun schon wieder zeitraubend schiffen müsse. Ins Trinkwassernetz sei reichlich Gülle geflossen – ob Graf die Verlautbarungen des Gesundheitsamts denn zwanghaft ignoriere? Letzterer erklärte, er sei immunkompetent und von Haus aus widerstandswillig. Hasler lief bis zum Markstein 333, der Heimstadt von der Gemarkung Rottweil trennte, und pisste brachial dagegen. Das tat er immer. Die Hündin tat es ihm gleich. Graf lachte. Hasler hätschelte eine gepflegte Selbstironie, die ihm gefiel. Auch erzählte er nie etwas, das er für sich behalten musste. Seine Mandanten hielt er stets für unschuldig. Auf diese Weise brachte er es bis auf die Titelseite des ›Boten‹. Ohne dass er das belegen konnte, hielt Graf ihn für einen guten Strafverteidiger und Anwalt. Auf alle Fälle war er anständig.

Hasler streckte den Arm aus und deutete in die Suppe, hinter der der Lemberg lag. »Wie wär es am Sonntag? Es soll bis dahin ein fantastisches Wetterle geben.«

Die Fasnet war durch, der Aschermittwoch erledigt, und sie hatten immer noch ihre Winterwanderung vor sich. Nach der Herbstwanderung im Advent und einer wankenden Weihnacht waren sie mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestolpert, hatten dann aber in der Umsetzung versagt. In knapp zwei Wochen war Frühlingsanfang.

»Ich bin dabei«, sagte Graf.

Es schien bereits zu dämmern. Der Letzte Berg streckte sich in Brauntönen vor ihnen aus. Die Landschaft war scheinbar zu einem Stillstand gekommen, der etwas Endgültiges hatte. Falls es so etwas wie lebendige Natur gab, sah man jedenfalls nichts mehr davon. Die Hündin schnüffelte und pisste gegen einen Busch. Sie hob wie ein Rüde das Bein. Graf fiel ein, dass er den USB-Stick in seiner Jeans gelassen hatte, als er sie am Badewannenrand auszog. Vermutlich war er aus der Tasche gerutscht und in die Wanne gefallen. Falls sie nass war, wäre er möglicherweise unbrauchbar. Aber weshalb sollte das der Fall sein? Graf hatte morgens geduscht und die Wanne überhaupt nicht benutzt. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Stick ums Eck segelte und in den Abfluss fiel. Graf sagte sich, dass das kein Fehler sein musste. »Seit heute bin ich Vermächtnisnehmer«, meinte er zu Hasler. »Ein Verstorbener hat mir ein Manuskript vererbt. Sagt dir der Name Marte was? Holger Marte?«

»Sollte ich ihn kennen?« Hasler, der mit einem einzelnen Sozius arbeitete und sich auf Strafrecht spezialisiert hatte, kannte vor allem potenziell langstrafige Leute, die es nicht gut mit sich und anderen meinten. Die deshalb in Konflikt mit dem Gesetz geraten waren und Schutz und professionelle Hilfe suchten. Privat führte er ein radikal zurückgezogenes Leben. Mit Heimstadts Honoratioren kungelte er nicht.

»Es war so.« Als sie auf dem Bergkamm angekommen waren und es leicht abschüssig wurde, begann Graf zu erzählen. Er beschrieb minutiös, wie das Procedere vor sich gegangen war und Kim Neuffer ihm den USB-Stick übereignet hatte. Wer Marte gewesen sei, häbe sie nicht näher erläutern können oder wollen, sagte Graf. Auch häbe sie nichts über die Person oder die Personen verraten, die sie als Erblasser bezeichnet häbe. Er häbe dann quittieren sollen, dass er den Stick erhalten häbe; eine Gebühr, häbe ihm die Neuffer versichert, sei dafür nicht fällig. Kurz häbe er erwogen, das Vermächtnis auszuschlagen, man könne ihn schließlich nicht zwingen, es sich dann aber wieder anders überlegt und unterschrieben.

»Löcherlich!«, rief Hasler. »Da hätte der Marte Holger genauso zu einem Pfaffen rennen können. Für so was braucht man doch keine notarielle Hilfe!«

Graf dachte daran, dass Max Frisch das Doppel seines »Berliner Journals«, das er Uwe Johnson zur Aufbewahrung gegeben hatte, von diesem zu einem Notar tragen und dort hinterlegen ließ, ehe Johnson es ein halbes Jahr später wieder abholen durfte. Unter der Maßgabe, dass Johnson es keinem zeigte und mit keinem darüber sprach, durfte er es lesen und behalten. Frisch hatte behauptet, sich nicht mehr an den Inhalt zu erinnern. Zu dem Zeitpunkt, mutmaßte Graf, waren verwertbare Teile davon schon anderweitig veröffentlicht. Ganz so kompliziert war es in Martes Fall nicht. »Er wollte alles richtig machen. Also hat er den Stick aus der Erbmasse herausgenommen und mir übereignet. Damit sein Erbe sich auch daran hält, hat er die Kanzlei Neuffer eingeschaltet und mit der Testamentsvollstreckung betraut.«

»Das hätte der Erbe womöglich auch so getan. Aber das muss ja ein wichtiges Sach sein«, meinte Hasler. »Was ist denn drauf?«

»Ein Manuskript. Holger Marte hat ein Buch geschrieben und ich soll es nach seinem Tod verlegen.«

»Großartig! Wieso ist er damit nicht schon vorher zu dir gekommen?«

»Gute Frage.«

»Um was für ein Werk handelt es sich denn?«

»Um einen Regionalkrimi.«

Hasler blieb stehen, riss die Augen auf, ging in die Knie, schlug sich auf beide Schenkel und lachte. Er legte den Kopf in den Nacken und lachte. Trabte an und lachte. Hasler lachte und lachte bis zum Linsenberg, wo sie am Weiher nach links abbogen Richtung Hardthaus. Wie immer fing es an der Blutbuche an zu regnen.

Der Raum, in dem die drei so unterschiedlichen Männer einen Stuhlkreis bildeten, wirkte seltsam zeitlos. Die Monitore an den Wänden waren alt, sie hätten die Kulisse eines betagten Raumschiffs abgeben können. Ihnen haftete etwas Archaisches an, als hätte es die Digitalwelt von jeher gegeben. Die Männer waren defätistisch unterwegs. Alles Technizistische, jeder Fortschrittsglaube, war von ihnen abgefallen, sie strotzten ob der Dürftigkeit und demonstrierten Pflichterfüllung. Über die Epoche, in der etwas ausfiel, waren sie hinaus. Längst hatte man sie mit den letzten Ersatzteilen bestückt, fortan war nie mehr etwas kaputtgegangen. Danach sah es auch jetzt nicht aus. Damit war die Dinglichkeit aber auch schon erschöpft. Der Rest hatte etwas klug Beseeltes, Gescheites, das man nicht recht fassen konnte. Möglicherweise stammte das eher spärliche Mobiliar noch vom Urchristentum oder aus frühen Sakralbauten; es wirkte ungebeizt und derb, war stellenweise schadhaft, doch weder verkommen noch plump. Als habe die Sonne ihr Licht jahrhundertelang hineingesenkt, ohne das Material zu ermüden. Es gab keinerlei esoterische Pastelltöne. Die Wände verstrahlten eine Freundlichkeit, die nicht vom letzten Anstrich kommen konnte, der unvorstellbar lange zurückliegen musste, denn sie hatten gar keine Farbe mehr. Eine Kraft schien durch die hindurch, die ins Unbestimmte wies und auf undefinierbare Weise raumvergrößernd wirkte. Es war, wenn man so wollte, das Gegenteil eines Führerbunkers, auch wenn eine matte Funzel von der Decke glomm und angelaufene Leuchtstoffröhren um die seltsam gerundeten Ecken bitzelten. Es gab keine sichtbaren Fenster. Das Tageslicht schien von unten herauf. Der Fußboden war aus spiegelndem Glas.

Es war ein Raum, in dem man bleiben oder den man beliebig oft betreten konnte. Die Männer wirkten so, als hätten sie ausgiebig davon Gebrauch gemacht. Ohnmacht war sichtlich der Älteste. Sein Alter ließ sich nicht schätzen, zumal er sein Antlitz hinter einem gewaltigen weißen Bart verbarg. Er kleidete sich nachlässig. Außerdem war er, das ließ sich nicht leugnen, leicht fettleibig; offenbar sprach er den Genüssen des Lebens zu. Wohlmeinend konnte man ihn bacchantisch nennen, böse Zungen hätten ihm vorschnell den Hang zur Obdachlosigkeit attestiert. Der Ansatz zur Verkommenheit ließ sich nicht leugnen, doch hatte er wahrlich nichts Ungesundes, sondern zeugte lediglich von einem notorischen Mangel an Bewegung. Ohnmacht wurde leicht unterschätzt, weil er nicht gerade gelenkig war und daraus keinen Hehl machte. Den Sport hatte er sicher nicht erfunden, dafür war Gscheidle zuständig, der einen stämmigen und trainierten Eindruck vermittelte. Er war aus dem Jünglingsalter heraus und nirgendwo mehr knabenhaft, doch auf so frische Weise muskulös, dass er allenfalls um die Dreißig sein konnte. Er ging barfuß und trug Outdoor-Klamotten. Dennoch wirkte er blass und früh vergeistigt, seltsam schütter und dergestalt, als sei ihm als Dichter das Wort entfallen. Bei jedem Satz, den er sagte, und er sagte mutige, gewaltige Sätze, gewann man den Eindruck, er müsse ihn sich abringen und es stünde ihm eine scheußliche Prüfung bevor. Das widersprach der trauten Dreieinigkeit der Männer, die sich offenbar gut ergänzten und als eingespieltes Team an einem Strang zogen. Himmelheber war der Undurchsichtigste von allen. Er war hager, asketisch und vermutlich im besten Mannesalter. Auf mystische Weise dreieckig. Als Einziger war er mit einem maßgeschneiderten hellgrauen Straßenanzug elegant gekleidet. Dazu trug er Handschuhe und Hut. Seine Augen sprühten hell, heller noch als die Augen von Ohnmacht und Gscheidle. Er schien von einer Wesenheit durchflutet, die die seine war, so sehr war er bei sich. Dabei hatte er nichts Narzisstisches oder gar Nietzscheanisches vorzuweisen, vielmehr sprach aus seinen bisweilen bissigen Bemerkungen eine Grundgüte. Es war klar, dass keiner dieser drei Männer einer Menschenseele etwas anhaben konnte. Dennoch hatten sie Fehler gemacht, deshalb hockten sie nun in dieser Schaltzentrale und rieben sich gedanklich das Hirn blutig. Sie hatten es irgendwie versiebt. Und es nicht geschafft, dass die Zeit rund lief. Die Zeit hatte sich an gewissen Punkten verhakt und vom Fortschritt verabschiedet. Die Kluft wurde immer größer. Da war man sich einig. Vielleicht, schlug Gscheidle vor, konnte man das Problem mit den Flößern so formulieren: Die Flößer trieben auf einem Fluss, den es in diesem Bett schon lange nicht mehr gab. Sie konnten sich aber nicht darum scheren, dass er kanalisiert wurde, weil sie sich in der Ungewissheit seines Schicksals festgefressen hatten. Und die Zementierung seines Unglücks wurde von Stunde zu Stunde schlimmer. Der Neckar würde über die Ufer treten, und er würde Heimstadt, die zweitälteste Stadt Baden-Württembergs, die hunderte Meter über dem Pegel lag, überspülen, sollte es ihnen nicht gelingen, so Gscheidle, die Flößer, die der Vergessenheit anheimgefallen waren, nach der Zeit zu retten. Die ehrbare Alternative: Heimstadt am See.

»Du gehst mir auf den Sack mit deinen Gleichnissen«, sagte Himmelheber.

»Das ist kein Gleichnis!«, protestierte Gscheidle. »Das ist eine Metapher.«

»Und?«, fragte Ohnmacht.

Vor zwei Jahren war Graf aus der engen Altstadt zurück gen Himmelreich gezogen. Dadurch wurde er wieder zum Nachbarn seiner lebenslänglichen Freunde Hasler und Schnellspanner, die sich unweit ein Anwesen teilten, in dem er einst mitgewohnt hatte, aber das war nicht der ausschlaggebende Grund gewesen. Er hatte sein Hauptgassenparadies verlassen, weil seine Single-Wohnung mit den Erfordernissen einer modernen Partnerschaft nicht mehr mitkam. Marianne wollte sich, wenn sie bei ihm war, zurückziehen können, und dazu brauchte es kein Riesenloft, sondern mindestens ein zweites Zimmer. Graf verstand das zwar nicht, aber er akzeptierte Mariannes Wunsch. Allerdings kam sie normalerweise nur zu ihm, wenn Lilith bei ihrem Vater oder sonst wie versorgt war. Graf mischte sich da nicht ein. Er verdrängte jeden Gedanken daran. Marianne mied ebenfalls das Vaterthema. Aber sie ließ ihre Tochter nie ohne Not allein daheim, und Lilith weigerte sich meist beharrlich mitzukommen. Lilith war zwölf und eine Dämonin. Zunächst hatte sie im Stamm des Weltenbaumes gewohnt; nachdem dieser jedoch auf Geheiß der großen Göttin Inanna gespalten worden war, floh Lilith als geflügeltes Mischwesen in unbekanntes Gebiet.15 Sie war ein herrliches Kind, das mit radikalen Mitteln in eigenen poetischen Welten lebte. Doch als Projektkind galt sie im Geist ihrer späten Mutter, die zwischen Räuber Hotzenplotz und Duplo geboren war, als einigermaßen störanfällig. An Lilith wurde nach und nach alles diagnostiziert, was die Kinder- und Jugendpsychiatrie an Abweichungen zu bieten hatte. Eine Norovirus-Invasion hatte Marianne kürzlich auf die Vision einer Bulimie gebracht, deren Krankheitswert sie nun nach jeder Mahlzeit testete. Mit kriminaltechnischen Mitteln, die sie einem Kollegen abgeschwätzt hatte, sicherte sie Spuren auf Brille und Kloschüssel.

Es war ein Marianne-Lilith-Wochenende, Graf würde den Abend nicht daheim Im Himmelreich, sondern An der Hasensteig hinter dem Christtor verbringen, dazu die Lemberg-Wanderung mit Hasler am Sonntag, wo sie unterwegs im »Lamm« in Zepfenhan einkehren würden. Graf brauchte entsprechend wenig einzukaufen. Auf dem Weg die Stiegen hinauf überlegte er, ob es sich überhaupt lohnte. Als er ins Bad kam, setzte er sich auf die Schüssel. Da fiel ihm ein, dass er kein Klopapier mehr hatte. Nachdem er die nassen Laufklamotten in die schon halbvolle Waschmaschine gestopft hatte, langte er nach seiner Jeans und dem USB-Stick. Er lag noch in der Tasche. Graf nahm ihn heraus und legte ihn auf das Bord über dem Waschbecken. Dann tat er die Jeans in die Trommel, gab Waschpulver und Wasserenthärter in die dafür vorgesehene Kammer und machte die Maschine an. Das war idiotisch, weil nun das Duschwasser nicht gleichmäßig warm werden würde. Sobald die Maschine Wasser zog, machte sich das bemerkbar. Graf glaubte jedenfalls daran, auch wenn Marianne sagte, es sei nicht logisch.

Es ging gegen sieben. Graf duschte schnell. Rasiert, parfümiert und mit frischen Sachen am Leib schlüpfte er in seinen Mantel und zog die Wohnungstür ins Schloss. Mit Hut machte er sich zu Fuß auf den Weg zum Laden. Dabei zog er ein quietschbuntes Kärrele hinter sich her. Als er an Haslers Haus vorbeikam, von dem aus ein gewundenes Gässle zu Schnellspanners Gartentor führte, dachte er daran zu klingeln, verwarf es aber. (Freilich besaßen sie wechselseitig Schlüssel, doch war es Ehrensache, sie sparsam zu benutzen.) Graf und Hasler haushalteten autark. Ihre Freundschaft war zu wertvoll, um sie mit Alltagskram zu überfrachten. Jeder regelte sein Sach selbst. Früh genug konnte der Tag kommen, an dem es einer von ihnen nicht mehr konnte. Dann durfte der andere immer noch fragen, ob er was brauchte. Und vermutlich traf man sich am nächsten Morgen sowieso auf dem Markt.

Seit Schnellspanner mit Birke zusammenlebte, die ebenfalls Schnellspanner hieß, obgleich sie nicht verheiratet waren, seit einem gefühlten Dutzend Jahren also, hatte er sich wirtschaftlich emanzipiert. Schnellspanner hatte sich aus dem gemeinsamen Distributionsnetz ausgeklinkt, das die drei Freunde früher verbunden hatte, und das dann vollends verläppert wurde. Immerhin schienen sich die alten Bande durch die abermalige Nachbarschaft neu zu beleben – man kochte, trank und stritt miteinander. Es war eine Art mehrdimensionaler Naturalienhandel, der unentwegt betrieben wurde, aber stets zwanglos und improvisiert zustande kam. Scheint’s zufällig. Als kennte man sich nicht schier gar ein Lebtag lang. Wobei Graf sich manchmal fragte, ob er durchblickte, wie Schnellspanner tickte. Als sie einander zum ersten Mal bewusst wahrnahmen, hatten sie vis-à-vis im Schlafsaal des Internats onaniert – Schnellspanner hatte schon Schamhaare gehabt, Graf noch nicht. Damals war alles ganz einfach gewesen: Schnellspanner als der Ältere gab vor. Er wusste, was zu tun war, konnte alle Flussläufe und Eisenbahnstrecken auswendig, schützte Graf vor Schlägen und aß seinen verbrannten Pudding. Schnellspanner war ein guter Mensch; er war einer der wenigen wirklich guten Menschen, denen Graf jemals begegnet war. Dabei besaß er ein schlichtes Weltbild, das sich und dem der Ahnen treu blieb, während Grafs Vorstellungen immer komplexer und widersprüchlicher wurden. Man hatte sich vollkommen auseinandergelebt, doch das spielte hinsichtlich der Beständigkeit dieser bald ein halbes Jahrhundert währenden Freundschaft offenbar keine Rolle. Graf fürchtete allerdings bisweilen, dass er irgendetwas übersah. Auch Schnellspanner musste Brüche haben, verdrängte Leidenschaften oder versteckte Interessen. Wäre sein inneres Muster tatsächlich so geradlinig, konservativ und angepasst gewesen, wie er kundtat, hätte er sich mit Graf und Hasler wohl weniger abgegeben. Wobei sich Hasler oft mit Inbrunst über Schnellspanner beklagte; über seinen Ordnungswahn, sein Chaos, die Bindungssucht, Beziehungsflucht, den akribischen Mangel an Bildungswut, die grundlose Erschöpfung und die abscheuliche Vereinsmeierei. Man kannte sich zu lang und scheinbar zu gut, um nicht am andern zu verzweifeln.

Der Laden, in dem Graf bevorzugt einkaufte, war ein hochpreisiger Einkaufstempel. Er lag am andern Ende der Peripherie, vis-à-vis vom Ortsteil Himmelreich, und Graf umrundete die Altstadt in einem kleinen Bogen. Seit er nicht mehr in der Hauptgasse lebte, mied er aus Furcht vor Wehmut das Zentrum und besonders den Flecken zwischen Christtor und Altem Dom. Zwar war es durch die Fußgängerzone näher, aber er lief lieber zwischen den Autos über die Straße, die mit Tempo 20 stadtauswärts schlichen.

Auf dem Parkplatz lief Graf Hauptkommissar Werner in die Arme, der bei der Rottweiler Kripo schaffte und einen IQ hatte im nicht ganz zweistelligen Bereich. So hatte sich jedenfalls Hasler geäußert, der Werner nicht leiden konnte und öfter mit ihm hintereinanderkam. Werner war im Heimstädter Vereinsleben extrem gut integriert und vernetzt mit allem, was sich wichtig nahm. Für Graf war er wie Spitzgras, weil Werner Sämtliches verkörperte, was er nicht verputzen konnte. »Das ist gut, dass ich Sie treffe, Herr Hauptkommissar«, rief Graf schon von Weitem. »Sie kommen mir wie gerufen.«

Im Schein einer Supermarktfunzel blieb Werner stehen, streckte die Hand aus und musterte Graf mit einem funktionärsgesichtigen Grinsen. Der überlegte sich, wo er das lieber hintat und welche Diktatur die tauglichere war.

»Herr Graf«, sagte Werner. »Womit kann ich Ihnen behilflich sein?«

»Es ist so«, erwiderte Graf. »Ich wüsste gerne, wieso man einen gewissen Holger Marte obduziert hat. Ich meine, es gab da einen Verdacht auf Fremdverschulden …«

»Wie kommen Sie denn darauf?«

»Reine Spekulation. Ich habe heute einen Blick in sein Testament werfen müssen, und da las ich dann geschwind, er hat damit gerechnet, dass ihm einer was antut. Die aufmerksamen Angehörigen haben sicher reagiert und die Todesursache überprüfen lassen. Also. Was ist dabei rausgekommen? Woran ist Marte gestorben?«

»Ich kann mich nicht entsinnen …«

»Aber Herr Hauptkommissar! Der Fall ist noch keine drei Wochen alt.«

»Doch«, sagte Werner, »es sind auf den Tag drei Wochen. 14. Februar. Valentinstag. Und jetzt hören Sie auf mit dem Hauptkommissar. Was soll der Quatsch? Wir sind hier schließlich nicht im ›Tatort‹.«

Graf dachte, dass Werner glauben musste, er häbe mit Marianne geredet. Sie war schließlich vom Fach, doch war daran noch gar nicht zu denken gewesen. Auch war Marianne, wenn es um die Geheimnisse ihres Berufsstands ging, verschwiegen wie ein Grab. Schlimmer noch als Freund Hasler. Ihre Leichen konnten sich hundert Pro auf sie verlassen. Graf schnappte sich vor dem Laden einen Einkaufswagen, ging hinein, verschanzte sich zwischen den Regalen und zählte die verschiedenen Essiggurkensorten. Er kam bis dreizehn, als Werner mit seinem Wägelchen an ihm vorbeilief. »Ganz genau, bin ganz bei Ihnen, wir gehen diesen Weg, das ist gelernt, das ist gelebt, eine Beschlagnahme wäre in diesem Fall … Sind Sie noch dran? Hallo? Hallo?«

Wer war am andern Ende? Die Staatsanwältin? Und redete Werner vom Stick oder von etwas ganz anderem? Graf fuhr mit seinem Wagen um das Regal herum und sorgte für einen sauberen Zusammenstoß. Werner zuckte. Sein aufgedunsenes Gesicht schwoll an. Er hatte Augen wie Mao Tse Tung.

»Es gibt Menschen«, sagte Graf, »die sterben vor Schreck. Schon mal davon gehört? Wovor hatte Holger Marte Angst?« Er verschrak selber. Ihn durchfuhr der Blitz. Hatte er Neuffers Quittung mitsamt der Jeans gewaschen? Und wieso fiel einem alles immer dann ein, wenn man es am wenigsten brauchen konnte?

Drei Regalreihen weiter fasste Graf in seine Manteltasche. Er fischte den Umschlag mit der Quittung heraus und faltete sie auseinander. Der Erblasser war Holger Marte, geboren am 9. Oktober 1967. Der Nachlass ging an die Erbengemeinschaft Marte, verantwortlich zeichnete Margarete Marte, Höllgasse 8 in Heimstadt. Wieso hatte Kim Neuffer ihm den oberen Teil der Quittung, die er in zwei Ausfertigungen unterzeichnen sollte, nicht gezeigt? Stattdessen hatte sie das Papier beidemal in der Mitte geknickt. Das fand er zwar komisch, aber sie hatte es so beiläufig getan, als sie für ihn den Umschlag vorbereitete, dass er es ignorierte. War sie nur zu faul gewesen, ihm die Auskünfte zu erläutern, auf die er offensichtlich ein Recht hatte? Oder fürchtete sie bestimmte Nachfragen und versuchte im Vorfeld, sie zu unterbinden? Erst jetzt fiel Graf auf, dass die Notarin unten am Empfangstresen ausdruckte und ihn dort quittieren ließ, nicht schon vorher in ihrem papierlosen Büro.

Als er heimkam, mit dem Kärrele die Treppen hinaufhinkte, den Schlüssel nahm und die Wohnungstür öffnete, dachte er an den Stick, den er im Bad auf das Bord gelegt hatte und den er sich nun sofort anschauen und auf die Festplatte seines Laptops kopieren wollte, ehe er sich auf den Weg machte zu Marianne. Durch die offene Badezimmertür hörte er das Schleudern der Waschmaschine. Von unten schrie die Nachbarin aus dem zweiten Stock: »Herr Graf, für Sie ist ein Päckle geliefert worden. Um diese Zeit! Liegt es oben an der Tür?«

»Nein. Hier ist nichts«, johlte Graf in den Hausgang.

»Aber ich hab der jungen Frau doch aufgemacht.«

»Schon recht, Frau Weniger. Ich hab’s gefunden. Schönen Feierabend vollends.«

Unten klappte die Tür zu und zweimal drehte sich der Schlüssel im Schloss. Graf seufzte. Statt eines Päckchens war da ein fremdes Parfüm. Es roch so aufdringlich wie Weihrauch. Er stellte das Kärrele in die Küche und inspizierte alle vier Zimmer. Er sah in die Besenkammer und in sämtliche Schränke. Auch auf dem Balkon schaute er nach. Es war niemand mehr da, aber es war jemand dagewesen.

Jemand, der sehr umsichtig und zielorientiert vorgegangen war. Es war alles noch dort, wo es hingehörte. Nichts war verrutscht oder fehlte. Mit einer klitzekleinen Ausnahme: der USB-Stick lag nicht mehr exakt auf der Fuge über dem Wasserhahn, sondern etwa zwei Zentimeter weiter links neben der Zahnseide. Es war der gleiche, aber es war nicht mit Sicherheit derselbe.

»Das glaube ich nicht«, sagte Marianne. »Das kann nicht sein.«

»Doch«, erwiderte Graf. »Hasler hat seit dem Rosenmontag den Lappen los, und der Porsche parkt für den Rest des Monats in der Tiefgarage.«