Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

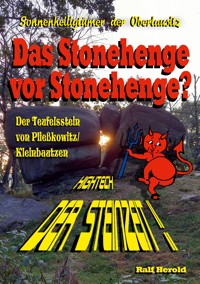

Felsen der Oberlausitz stehen seit über 400 Jahren im Verdacht in prähistorischer Zeit heidnische Opferaltäre und Göttertempel für einen Sonnenkult gewesen zu sein. 2007 wurde ein kalenderastronomisches Sonnenbeobachtungsphänomen entdeckt. Die Sonne strahlt zu den Terminen der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen durch reguliert anmutende Sichtöffnungen verschiedener dieser Felsen. Zur Erforschung des Phänomens gründete die Sternwarte Bruno-H.-Bürgel Sohland Spree eine Fachgruppe Archäoastronomie und rief das Forschungsprojekt Götterhand ins Leben. Felsen, welche das Sonnenbeobachtungsphänomen aufweisen, werden als Sonnenheiligtümer der Oberlausitz angesprochen. Eines dieser mutmaßlichen Sonnenheiligtümer ist der Teufelsstein von Pließkowitz/Kleinbautzen. Seit 1903 rätselt die Wissenschaft, ob es sich bei ihm nicht viel mehr um ein steinzeitliches Großsteinmonument handelt, mit einer Torkonstruktion, wie man sie von Stonehenge in England kennt. Die Fachgruppe Archäoastronomie hat diese Überlegungen zusammen mit der astronomischen Funktion untersucht. Die Ergebnisse präsentiert dieses Buch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 418

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hintergrundbild übernächste Seite oben rechts: Helios mit Sonnenwagen, Deckenfresko von Johann Baptist Zimmermann (1680 – 1758), Schloss Nymphenburg, München, im Steinernen Saal (bearbeiteter Ausschnitt)

„Stone Henge, in Wiltshire“ von Henry Boswell aus “The Antiquities of England and Wales” von 1786.

„Teufelsstein Kleinbautzen“ aus Karl Benjamin Preusker, „Blicke in die Vaterländische Vorzeit“ von 1844.

2008-2023 15 Jahre Forschungsprojekt „Götterhand“ in der Fachgruppe Archäoastronomie im Jahr des 60-jährigen Bestehens der Sternwarte „Bruno-H.-Bürgel“ in Sohland an der Spree

Zum 120-jährigen Jubiläum der Überlegungen von Prof. Richard Needon, bei der senkrecht im Teufelsstein von Pließkowitz/Kleinbautzen eingeklemmten Steinplatte mit den sagenhaften „Sitzeindrücken des Teufels“ könnte es sich um eine Brücke handeln, die einst quer über der zentralen Felskluft lag.

Ob die vorliegende Arbeit die Kraft besitzt, die Skeptiker zu überzeugen bleibt fraglich. Im ungünstigsten Fall ist es die Fortsetzung einer Legende.

Für meinen Helden Jonathan! Ich hätte gerne länger mit dir und den Rittern auf der Burg in meinem Büro gespielt. Mein Vater hatte sie gebaut als ich ein kleiner Junge war. Vielleicht war die Burg ein Grundstein auch für dieses Buch. Vielleicht kann die Erinnerung an uns ein Grundstein für dein Leben sein. Liebe Grüße auch an meinen großartigen Freund Max sowie den bisher leider viel zu unbekannten Moritz!

www.gartenherold.de Fachanalysen zu den Architektur- und Konstruktionsmerkmalen

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Die Anmaßung

I. Abschnitt:

Die Aktenlage - ein historischer Abriss

01. Der Teufelsstein von Pließkowitz/Kleinbautzen

–

Die Sage in Kurzform

01.01. Wer zum Teufel ist der Teufel?

01.02. Wie der Teufel in die Oberlausitz kam

Vorgeschichtlicher Burgen der Lausitz und angrenzender Regionen aus slawischer- und vorslawischer Zeit

Schalensteine in der Lausitz und angrenzender Regionen

Anmerkungen über die Germanenstämme und ihre Heiligtümer unweit der Oder

Gegenüberstellung einiger Zeichnungen aus Preuskers Werken mit aktuellen Fotos

01.03. Ein Blick ins östlichste Stammland der Slawen

01.04

.

Die Rückkehr der zu Mythen gewordenen Fakten

01.05. Sagenhafte Steine des Anstoßes

II. Abschnitt:

Natur und Technik

02. Das Stonehenge vor Stonehenge?

Eine Bauanleitung für Steinzeit Hightech

Teil A – Die Natur

1. Schritt – Entstehung des Felsens

2. Schritt – Verwitterung

Teil B – Das Tor

1. Schritt – Schaffen der Baufreiheit

2. Schritt – Öffnen des Tores

3. Schritt – Mögliche künstliche Opferschalen

4. Schritt – Ausarbeitung der Passform

5. Schritt – Ausarbeiten des passgenauen Zapfens

6. Schritt – Zusammenfügen des fertigen Tores

Vergleich der Konstruktionen – Stonehenge und Teufelsstein Pließkowitz/Kleinbautzen

B.01 Details zur Zusammengehörigkeit der Felsblöcke

B.02 Details zu Passform und Verzapfung

B.03 Der praktische Beweis!

B.04 Das „Sonnenheiligtum“ – „Stonehenge vor Stonehenge?“

Teil C – Die Zerstörung des Tores

1. Schritt – Anheben des Torbogens

2. Schritt – Drehen des Torbogens

3. Schritt – Kippen des Torbogens

4. Schritt – Einklemmen des Torbogens in den Felsspalt

5. Schritt – Herunterreißen des großen Decksteins

C.01 Die Ursache der Zerstörung

1. Steinbruchtätigkeit

2. Vandalismus

3. Christianisierung

4. Zusammenfassung der Mutmaßungen eines Zerstörungswerkes der Christianisierung

C.02 Die kalendarische Sonnenfunktion des einstigen Tores

Teil D – Der Dolmen

1. Schritt – Transport

2. Schritt – Höhle

3. Schritt – Kippausformung und kippen

4. Schritt – Stütze

5. Schritt – Zange

D.01 Eine stabile Dolmen-Konstruktion

D.02 Details zur Zusammengehörigkeit der Felsblöcke

D.03 Die kalendarische Sonnenfunktion der Dolmen-Konstruktion

Teil E – Die Lichtmarke

1. Schritt – Der Stein der Lichtmarke

E.01 Die kalendarische Sonnenfunktion der Lichtmarke

Teil F – Der Auf- und Abstieg

F.01 Das Erklärungsmodell des Teufelssteins von Pließkowitz/Kleinbautzen

03. Eine Sonnenuhr für die Jahreszeiten

-

Der gefesselte Kosmos

Frühling/Herbst Sonnenaufgang

Frühling/Herbst Sonnenuntergang

Sommersonnenwende Sonnenaufgang (1.)

Sommersonnenwende Sonnenaufgang (2.)

Sommersonnenwende Sonnenuntergang

Wintersonnenwende Sonnenuntergang (1./2.)

Wintersonnenwende Sonnenuntergang (3.)

Wintersonnenwende Sonnenuntergang (3.) Lichtmakenstein

Wintersonnenwende Vollmondaufgang

03.01. Das kalendarische Sonnenbeobachtungsschema des Teufelssteins von Pließkowitz/Kleinbautzen

03.02. Über die Genauigkeit des Kalenders

04. Die Gegenüberstellung

04.01. Das Vergleichsobjekt Teufelsstein von Jablonec nad Nisou

04.01.01. Kalendarisches Sonnenbeobachtungsschema des Teufelssteins von Jablonec nad Nisou

04.02. Das Vergleichsobjekt „Thors Amboss – die steinerne Himmelsscheibe von Neusalza-Spremberg“

04.02.01. Teufelssagen, die sich mit den Felsen am „Thors Amboss“ verbinden

04.02.02. Das Erklärungsmodell des „Thors Amboss – der steinernen Himmelsscheibe von Neusalza-Spremberg“

04.02.03. Kalendarisches Sonnenbeobachtungsschema des „Thors Amboss – die steinerne Himmelsscheibe von Neusalza-Spremberg“

04.03. Gegenüberstellung - Wie sich die Konzepte gleichen

04.04. Schlussfolgerung

04.05. Megalithen der vergessenen Art – „Geotranslithe“

04.06. Einige andere Vergleichsobjekte

III. Abschnitt:

Nachbetrachtung und aktuelles Zeitgeschehen

05. Die Schöpfer

05.01. Wer waren die Ersten?

Zeittafel für die Ur- und Frühgeschichte der Oberlausitz

06. Neue Forschungen

06.01. Die Wiederentdeckung des „Hollywoods der Stein-Zeit“

Die Ziele des Forschungsprojektes

06.02. Anmerkungen zur Haltung der Archäologen

07. Das Sonnentor am Bautzener Kornmarkt

07.01. Das Funktionsmodell im Stadtzentrum von Bautzen

1. Schritt – Sondierung und Ideenfindung

2. Schritt – Einmessen und Fundament

3. Schritt – Anpassen des Monumentes

4. Schritt – Aufstellen

5. Schritt – Prüfen

6. Schritt – Platzieren des Markensteins

7. Schritt – Praktische Beobachtung

08. Die Rebellion am Teufelsstein

08.01. Die Bedrohung der „Arschbacken des Teufels“!

08.02. Auszüge aus dem Bericht vom 23.09.2017

08.03. Beobachtung des Sonnenuntergangs der Tagundnachtgleiche am Teufelsstein Pließkowitz/Kleinbautzen

08.04. Der Bürgerprotest

Protestplakate der Anwohner

Medien griffen das Thema auf

08.05. Eine tausendjährige tickende Zeitbombe

Zitat aus der Abänderung des Rahmenbetriebsplanes 2018

08.06. Die Ergebnisse der „Rebellion“ - Was die Bürgerinitiative bisher erreicht hat

09. Der Einzug der Mythen

09.01. Der Versuch eine alte Tradition neu zu beleben

10. Die Rückkehr

10.01. Von der Mühe ein Rätsel zu lösen

10.02. Einzug moderner Astrophysik in den Lausitzer Granit!

11. „Und wenn sie nicht „zerbröselt“ sind, dann findet man sie heute!“

11.01. Weitere mutmaßliche vorgeschichtliche Heiligtümer im näheren Umfeld des Teufelssteins von Pließkowitz/Kleinbautzen

11.02. Schlussbemerkung

IV. Abschnitt:

Die Studierecke

12. Historische Quellen

12.01. Die wesentlichen Quellen im Volltext

12.01.01. Literatur – Druckveröffentlichungen, Texte und Filmbeiträge

13. Index saxum solarum

(

Kurzform)

13.01. Forscher, die vergleichbare kalenderastronomische Sonnenbeobachtungsphänomene an reguliert anmutenden Fels- und Steinformationen untersuchten

Vorwort

Die Anmaßung

Auf weitem Feld um eine Lichtung – einst ein dichter Kreis aus versteinerten Stämmen vieltausendjähriger Eichen.

Ihre Baumkronen in exakt gleicher Höhe mit höllisch scharfer Axt und einem einzigen Hieb abgetrennt.

Über alle Stümpfe aufgelegt, für den winzigen fremden Betrachter scheinbar schwebend, der Armreif eines Giganten.

Silbergrau.

Jedes einzelne Glied passgenau geschmiedet und zusammengefügt.

Ähnelnd eher der bedrohlichen Schlichtheit einer Waffe.

Das Werk eines Zauberers.

Die Hinterlassenschaft eines außerirdischen Raumschiffs.

Ankerplatz der Sterne - Computer der Steinzeit.

Das pfiffige Rätsel eines ausgewieften Tüftlers. Unlösbar bisher für alle folgenden Generationen der ganzen Menschheit.

Man raunte gar, der Teufel hatte seine Hand im Spiel.

Das Einzige, was man dem Rätsel abringen konnte, ist die Gewissheit, dass es das alles NICHT ist – Stonehenge!

Die „Sagrada Familia“ unter den prähistorischen Großsteinbauten Europas!

Wie konnte der Steinzeitmensch am Übergang der späten Steinzeit zur jungen Bronzezeit mit seinen eingeschränkten Möglichkeiten, ein Meisterwerk wie dieses schaffen?

Sicher, es gab Vorgängerbauwerke, einfache Reihen, Kreise und Gräber aus meist rohen unbearbeiteten Steinen. Auch Zimmermannstechniken, wie sie an den riesigen Steinblöcken von Stonehenge angewendet wurden, gab es bereits in viel älterer Zeit, wie erst vor wenigen Jahren in Sachsen und Tschechien entdeckte, erstaunlich fachmännisch, mit Nut und Feder verzapfte, steinzeitliche ca. 7500 Jahre alte Holzbrunnen beweisen.1

Aber beides – tonnenschwere Steine und Zimmermanstechnik - in einer solch eindrucksvollen Perfektion und gigantischen Größe zusammenzuführen konnte bisher für diese frühe Menschheitsepoche im Herzen Europas an keinem anderen Ort sonst gefunden werden. Nur bei den frühen Hochkulturen Mesopotamiens, Ägyptens, Griechenlands, Chinas und Amerikas fand sich vergleichbares, ja auch besseres, meist aber aus späterer Zeit.

Bei diesen fernen Kulturen gab es eine schrittweise Entwicklung, eine Verbesserung, eine Verfeinerung über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Etwas, das es für Stonehenge offenbar nicht gab. Aus dem Stehgreif! - Hokuspokus! - Fertig die Perfektion!

Man könnte meinen, von einem Tag zum anderen wurde der Mensch in Britannien vom bloßen Steineaufrichter zum genialen Architekturprofessor.

Oder gab es vielleicht doch ein Vorbild, einen Prototyp an dem sich die prähistorischen Baumeister orientierten und perfektionierten?

Ein Vorbild nicht nur in der Architektur und Technik, sondern auch in der Funktion?

Der Funktion als steinerne Stätte astronomischer Himmelsbeobachtungen?

Hier nun, an dieser Stelle, die Anmaßung.

Ein neuer Versuch das Rätsel zu lösen.

Zu lösen, indem weitere Rätsel hinzugefügt werden.

Sie lauten:

Gab es ein Stonehenge vor Stonehenge?

Befand es sich vielleicht sogar in der Oberlausitz?

Ist Stonehenge überhaupt nur eine Version Oberlausitzer Steinzeit-Hightech?

Und was hat der Teufel damit zu tun?

Seit fast 200 Jahren ist ein möglicher „Prototyp von Stonehenge“ in der Oberlausitz bekannt. Der Heimatforscher Karl Benjamin Preusker hatte 1828 als erster Gedanken dazu niedergeschrieben. Nur blieb dieses, sein „Stonehenge“, lange Zeit unbeachtet.2

Möglicherweise lag es daran, dass die „Steinzeitarchitekten“ der Oberlausitz im Gegensatz zu ihren Kollegen in England pragmatischer und unauffälliger vorgingen.

Sie transportierten für ihr Stonehenge keine tonnenschweren Steine mit großem Aufwand über viele Kilometer zur Baustelle.

Sie schufen ihr Stonehenge einfach dort, wo passende Steine bereits vorhanden waren - nämlich an einem natürlichen Felsen.

Und auch dann rissen sie den Felsen nicht mit roher Gewalt nieder und bauten aus seinen Steinblöcken einen aufwendigen astronomisch ausgerichteten Kreis mit vielen Toren – nein - sie waren offenbar der Meinung, dass ein einzelnes Tor für den vorgesehenen astronomischen Zweck genügte, und sie nutzten für dieses Tor einfach einen von der Natur geschaffenen Spalt zwischen zwei mächtigen Felsblöcken.

Nachdem sie den Spalt durch ankippen eines Felsblocks zu einem Tor erweitert hatten, legten sie eine Brücke als Torbogen darüber, quasi als Krönung. Sie versahen ihn zudem mit zwei großen ovalen Schalen für Opfergaben und um der Konstruktion dauerhaften Halt zu geben, verzapften sie den Torbogen und die mächtigen Felssäulen mit der gleichen Zimmermannstechnik, wie sie auch bei den Torbögen von Stonehenge und 7500 Jahre alten hölzernen Steinzeitbrunnen zu finden war.

Ausformungen, die aus Felsblöcken riesige „Lego-Bausteine“ werden ließen und die formschlüssig ineinanderpassten.

Wenn vielleicht kein so anspruchsvolles Meisterwerk wie in England, so doch aber ein recht passables Gesellenstück. Ein Gebrauchsmuster für steinerne Heiligtümer mit astronomischen Toren.

Damit war der Gestaltungswille der Oberlausitzer „Steinzeitarchitekten“ an ihrem „Stonehenge“ aber noch nicht erschöpft.

Auch sie transportierten zumindest noch einen beachtlichen Felsblock. Sein Gewicht war den Steinen von Stonehenge durchaus ebenbürtig. Jedoch transportierten sie ihn nur wenige Meter weg vom Hauptfelsen. Auch bauten sie daraus kein weiteres Tor. Sie bauten etwas Raffinierteres, etwas Anspruchsvolleres - ein „Präzessionsmessgerät“ - eine „Sonnenwende-Messstation“.

Der Felsblock wurde über einen zweiten Felsspalt gekippt und mit Unterlegsteinen gestützt, so dass darunter kleine Durchstrahlöffnungen entstanden, durch welche die Sonne zu den Sonnenwenden bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang beobachtet werden konnte.

Die Griechen entwickelten nach dem gleichen Funktionsprinzip, vor ca. 2000 Jahren, eine tragbare Version und nannten sie „Dioptra“ 3. Diese wiederum war Vorbild für den heute noch bei der Vermessung verwendeten „Theodolit“.

Anspruchsvolle moderne Messtechnik, deren „Patent“ quasi beim „sächsischen Patentamt“ bereits in der Steinzeit vorgelegen hat?

Das Gesamtkonzept der astronomischen Funktionen dieser Konstruktionen aus Stein war für die Menschen offenbar so bedeutsam und wichtig, dass sie es zu späterer Zeit sogar in Bronze und Gold verewigten. Dieses besondere Dokument nennt man heute „Die Himmelsscheibe von Nebra“ und es ist rund 4000 Jahre alt.

Die Oberlausitz als Anfang von Architektur, Astronomie und Messtechnik?

Gewiss ein sehr verwegener Gedanke.

Vielleicht reiner Irrsinn.

Dennoch soll ausgerechnet dieser Gedanke bzw. „Irrsinn“ für die folgenden Darlegungen die Richtschnur sein.

In der Vergangenheit wurde solchen Überlegungen mitunter Unwissenschaftlichkeit vorgeworfen.

Es wurde die Forderung geäußert, derartige Forschungen den „Profis“ zu überlassen.

Man bezeichnete uns selbst deswegen als Pseudowissenschaftler, obwohl wir nie den Anspruch erhoben hatten Wissenschaftler zu sein.

Die Hauptthese der hier nun beschriebenen Überlegungen beruht auf Bearbeitungs-, Konstruktions- und Architekturmerkmalen, wie sie bei der Natursteinverarbeitung und im Bauhandwerk heute noch Anwendung finden.

In aller Bescheidenheit: Ich, der Autor, bin Bauunternehmer und Gartengestalter. In meinem Unternehmen bauen und gestalten wir mit Naturstein. Mein Freund und Mitstreiter Dr. Hilmar Hensel ist promovierter Maschinenbauingenieur und war lange Zeit Cheftechnologe in einem technischen Großbetrieb. Präzision, Funktionalität und Logik gehören zu seinem Beruf.

In den letzten Jahren hatten wir mit meiner Firma zudem mehrfach die Aufgabe Großsteinmonumente mit kalenderastronomischen Beobachtungsfunktionen zu entwerfen, zu planen und zu errichten. Wir durften also unsere Überlegungen in der Praxis anwenden und eingehend überprüfen. Wir gehören daher zu den Wenigen, die neben der Forschung auch kalenderastronomische Großsteinbauwerke wahrhaftig mit eigenen Händen geschaffen haben.

Mehr „Profi“ dürfte gegenwärtig in dieser Sache kaum möglich sein.

Die historischen und archäologischen Aussagen wiederum wurden durch umfangreiche Recherchen aus historischen und neuesten Quellen zusammengetragen.

Die Rückschlüsse, die sich aus den Indizien und Fakten ergaben, sind das Ergebnis eines langjährigen Gedankenaustausches mit Fachwissenschaftlern und Forscherkollegen.

Doch wie jeder weiß, auch ein „Profi“ kann sich irren.

Das hier gezeichnete Bild bleibt bei aller Fachkenntnis, allem Fleiß und aller Mühe doch nur ein Bild aus Indizien. Einen unumstößlichen, zweifelsfreien Beweis müssen wir in dieser Angelegenheit schuldig bleiben, denn es gibt ihn bisher leider nicht. Wir können nur die Möglichkeit beschreiben und die Wahrscheinlichkeit beleuchten.

Das mysteriöse „Stonehenge vor Stonehenge“ von dem im Folgenden die Rede sein wird, befindet sich vor den Toren der Stadt Bautzen, der „Hauptstadt der Oberlausitz“, mitten im einstigen Siedlungsgebiet auch der Vorfahren der heutigen Sorben. Weshalb dieses Stonehenge verschiedentlich schon „Sorbisches Stonehenge“ oder „Sorbische Ur-Sternwarte“ genannt wurde.4

Der sachlich richtige Name lautet:

„Der Teufelsstein von Pließkowitz“ - weil der Teufelsstein, obersorbisch „Čertowy kamjeń“5, sich auf der Flur des Dorfes Pließkowitz befindet.

In alten Berichten und auf der ältesten existierenden Zeichnung nennt man ihn dagegen:

„Der Teufelsstein von Kleinbautzen“. Wahrscheinlich, weil das Dorf Kleinbautzen bedeutend näher am Teufelsstein liegt als das Dorf Pließkowitz.

Um Missverständnisse zu vermeiden und Streitereien vorzubeugen nenne ich jenen Teufelsstein in diesem Buch:

Der Teufelsstein von Pließkowitz/Kleinbautzen!

Ralf Herold und Dr. Hilmar Hensel von der Fachgruppe Archäoastronomie der Sternwarte „Bruno-H.-Bürgel“ Sohland an der Spree e.V., am 09.07.2012 am Stützstein der „Sonnenwende-Messstation“ des Teufelssteins von Pließkowitz/Kleinbautzen.

1www.t‐online.de/nachrichten, Quelle: dpa, „Tschechien: Forscher entdecken älteste Holzkonstruktion überhaupt“ (bei Ostrov, über 7500 Jahre alt), 05.02.2020; www.baulinks.de, „Die ältesten Holzbauwerke der Welt sind datiert“ (bei Leipzig, rund 7200 Jahre alt), 27.12.2012.

2 Karl Benjamin Preusker, „Oberlausitzsche Altertümer“, 1828 und „Blicke in die Vaterländische Vorzeit“, Band 1‐3 von 1841/44; Wikipedia, Suchbegriff „History of construction“

3 Diopta leitet sich vom griechisch dia, her, was „hindurch“ bedeutet und von optein, was „sehen“ bedeutet. Der Diopter, besaß zwei Löcher, zum anpeilen entfernten Punkte für die Vermessung von Bauwerken. Er diente auch als Sonnenuhr und Astrolabium. Quelle: Heron von Alexandria, „Dioptra“ (Das Buch der Optik); Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Band V,1 (1903) S. 1073–1079; https://de.unionpedia.org/i/Mittelalter

4 Bild‐Zeitung Dresden vom 18.09.2021 „Sorbisches Stonehenge von Steinbruch bedroht“; Bild‐ Zeitung Dresden vom 22.09.2021 „Sachsen muss die sorbische Ur‐Sternwarte retten“.

5 Friedrich Bernhard Störzner, „Was die Heimat erzählt“, 1904, S. 400‐401, übersetzt ins Sorbische als „czerto‐kamen (Teufelsstein)“

I. Abschnitt

Die Aktenlage- ein historischer Abriss

01. Der Teufelsstein von Pließkowitz/Kleinbautzen

Die Sage zur Namensherkunft in Kurzform:Ein Müller schickte den Teufel das Mühlrad reparieren. Als er auf dem Mühlrad saß, setzte der Müller das Rad in Gang. Geschunden floh der Teufel. Auf einem Stein besserte er seine zerrissene Hose aus. Die Pobacken des Teufels, Schere, Fingerhut und Nadel sind heute noch als Eindrücke im Felsen zu erkennen.

Eine Geschichte über den Teufel, der Verkörperung des Bösen, die heute beim Leser statt Angst und Schrecken wohl kaum mehr als ein Schmunzeln hervorrufen dürfte.

Volksdichtung, naiver Aberglaube, „Kinderkram“…

… Vielleicht ist dem so.

- Vielleicht auch nicht.

Und damit kommen wir zu diesem Buch.

Es handelt vom „Vielleicht auch nicht“.

01.01. Wer zum Teufel ist der Teufel?

Der Teufel ist kein Wesen. Er ist eine Idee. Er ist der Spiegel für das Böse im Menschen und Symbol negativer Lebensumstände.

Erfunden und verbreitet haben ihn die Religionen. In unserem Kulturkreis am nachhaltigsten das Christentum.

Bevor es den Teufel der Christen gab, herrschten in der Vorstellung der Menschen verschiedene Götter. Die einen waren hell leuchtende Himmelskörper und regierten vom Himmel aus über die Welt. Die anderen Götter waren irdischer Natur. Sie herrschten in der Luft, in den Pflanzen, in den Tieren, im Wasser und in der Tiefe der Erde. Dort lag das Reich der Toten, begrub man doch auch Verstorbene in ihr. Der Tod ist für die meisten Menschen eine eher beängstigende Vorstellung. Man sucht so lange als möglich ihm zu entgehen. Aus dieser Urangst entsprang sehr wahrscheinlich der Alptraum, der aus dem Gott der Unterwelt, einen Dämon werden ließ, ein furchteinflößender Geist, ein Urahn des Teufels.

Es gab viele Ängste und der Mensch erfand für jede Angst einen Dämon.

Ein Heer an Dämonen.

Das Christentum beseitigte dieses Heer, indem es an seine Stelle die Idee des EINEN setzte – der Teufel.

Die Zahl der Ängste wurde dadurch aber nicht weniger. Im Gegenteil sie wuchs weiter und damit die Macht der Idee des Teufels über das Leben des Menschen.

Erst das Besiegen der Ängste entmachtete letztendlich den Teufel in der Vorstellung des modernen Menschen.

Heute ist der Teufel für viele nur noch ein Charakter aus dem Kasperletheater. Eine Märchenfigur wie Zwerge, Feen, Riesen, Trolle, Vampire, Drachen, Meerjungfrauen, Wassermänner, Werwölfe, Geister, Hexen und Zauberer auch.

In der Volksdichtung ist der Teufel häufig ein Tollpatsch, einer der sich klüger und gerissener wähnt als die Helden der Geschichte, der am Ende aber meist den Kürzeren zieht und nicht selten für Lacher sorgt.

Wie auch in der Sage vom Teufelsstein von Pließkowitz/Kleinbautzen.

Ein gewöhnlicher Mensch, von Beruf Müller, überlistet das Ur-Böse, den Teufel. Der muss mit zerrissener Hose fliehen. Und als er sich zur Reparatur der Hose auf einen Felsen setzt hinterlässt er den Eindruck seiner Pobacken.

Ach du liebe Zeit!

Wie tief ist das Absolut Böse gesunken, sich derart lächerlich zu machen?

Ein Irrtum!

Es ist nicht das Böse, das sich lächerlich macht, nur das Vehikel, das Symbol, welches die Religionen dafür auserwählt hatten.

Es gibt gewiss Bibliotheken voll mit Büchern über den Ursprung und die Natur des Teufels. Für mein Buch soll diese kurze Beschreibung als Einstimmung genügen, da im Folgenden noch mehrfach vom Teufel die Rede sein wird.

Mir ist weniger am Ursprung des Teufels gelegen als vielmehr an der Frage, wie er in die Oberlausitz kam und warum er sich ausgerechnet mit jenem Felsen verband, den man heute noch den „Teufelsstein“ nennt.

01.02. Wie der Teufel in die Oberlausitz kam

Die über viele Jahrhunderte verstreuten Fakten in eine kurze Chronik gefasst:

Was sich heute mit ziemlicher Sicherheit darüber sagen lässt, wie der Teufel in die Oberlausitz kam, ist, dass ihn ein Mann namens Winfried aus England mitbrachte. Der Mann stammte aus Wessex, aus der heutigen Stadt Southampton, also gerade nur einen Tagesspaziergang von dem legendären Steinkreis von Stonehenge entfernt. Er war ihm bekannt.6

Nach England brachten den Teufel zuvor mit ebenso ziemlicher Sicherheit gleich mehrere Männer. Auch ihre Namen sind zum Teil bekannt: Augustinus, Mellitus, Laurentius, Paulinus und Justus.

Den Auftrag dazu erteilte ihnen ein weiterer Mann, sein Name war Gregor und es geschah im Jahr 597.

Gregor lebte in Rom und wurde nach seinem Tod Gregor der Große (um 540 - 604) genannt. Er war Papst. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

Ein Brief von ihm gab den Männern Anweisung. Sie sollten die Menschen in England lehren, dass jene Götter, zu denen sie seit Urzeiten damals noch beteten und ihnen Opfer brachten, der Teufel war.7

In einem anderen Brief unterrichtete Gregor seinen Freund Eulogius, er war der Patriarch von Alexandria, einer großen Hafenstadt in Ägypten, dass das Volk der Angeln „im fernsten Winkel der Welt“ (Britische Inseln/England), „Hölzer und Steine“ verehrte, wodurch er diese als jene Opferstätten des Teufels identifizierte.8

Zehntausende sogenannte Angeln und Sachsen, aus denen später die Angelsachsen und noch später Engländer wurden, ließen sich durch Papst Gregors Männer überzeugen, dass ihre Götter der Teufel und ihre Heiligtümer Wirkungsstätten des Teufels seien.

Ein Angelsachse namens Coifi war Oberpriester eines solchen Heiligtums und so sehr begeistert von der neuen, der christlichen Religion, dass er das alte Heiligtum eigenhändig zerstörte.9

Ein anderer Mann mit Namen Samson reiste von Wales nach Cornwall nur unweit an Stonehenge vorbei und ließ ein weiteres altes Heiligtum, einen Menhir, nur deswegen zerstören, weil er beobachtet hatte, dass Menschen um den Stein herumtanzten. Der Mann wurde später Bischof von Dol in der Bretagne und heiliggesprochen.10

Zwischen den Männern Samson ( 565) und Coifi (um 627) lagen über 60 Jahre. Viel Zeit zum Zerstören von Heiligtümern in Britannien.

Auch Stonehenge erlitt seine maßgeblichen Zerstörungen sehr wahrscheinlich in jener Zeit, da es doch in der Nachbarschaft schon als Grund genügte ein Heiligtum zu zerstören, weil ein Priester die Religion wechselte oder Menschen fröhlich um einen senkrecht aufgerichteten Stein tanzten. Stonehenge bestand aus vielen senkrechten Steinen, um die es sich tanzen ließ und hatte allein wegen seiner außergewöhnlichen Größe sicherlich mehr als nur einen Priester.

Die Männer des Papstes Gregor waren jedoch keine Abrisskolonne für tausende den Menschen heilige Großsteinmonumente, sondern Missionare - Religionslehrer.

Papst Gregor hatte ihnen daher zur Frage der Zerstörung alter Heiligtümer folgende Anweisung gegeben: „… die Kultstätten dieses Volkes sollen nicht zerstört werden, sondern nur die Götzenbilder darin. Man solle die Stätten mit Weihwasser besprengen und sie dem wahren Gott weihen, denn wenn die Stätten nicht zerstört sind, wird das Volk in den gewohnten Stätten den wahren Gott erkennen und nicht mehr den Teufeln opfern".11

Nicht jeder teilte damals diese Ansicht.

Andere Päpste, andere Meinungen.

Unter Papst Vitalien (ca. 600 - 672) kam es später zum Beispiel auf einer Kirchenversammlung im französischen Nantes im Jahr 658 zu folgender Anweisung:

„Auch die Steine, die sie durch die Verblendung des Teufels betrogen, an schuttbedeckten und waldigen Plätzen verehrten, und bei welchen sie auch Gelübde ablegten, sollen von Grund ausgegraben und an einen Ort geworfen werden, wo sie von ihren Anbetern niemals mehr gefunden werden können.“12

Trotz allem überdauerten viele alte Heiligtümer die Stürme der Zeit.

Neben der christlichen Weihe oder der Zerstörung war es offenbar vor allem auch die Abschreckung durch den Teufel, die zum Einsatz kam.

Die christlichen Menschen fürchteten den Teufel.

Sie glaubten, er wolle sie verführen gegen die Gesetze Gottes zu verstoßen.

Den Verstoß nannte man Sünde und die Seele des Sünders drohte in der Vorstellung der Menschen nach dem Tod für ewig in den Tiefen der Hölle Qualen zu leiden und im Feuer zu schmoren.

Der Teufel, galt als Herrscher der Hölle.

So jedenfalls wurde es damals von den Männern des Papstes und in den Kirchen und Domen gepredigt.

Es gab keine Zeitung, kein Radio, kein Fernsehen und kein Internet, wo man sich hätte sonst erkundigen können.

Also glaubten die Menschen an das, was man ihnen sagte.

Eifrig sorgten sie sich, dem Teufel zu entgehen.

Sie mieden die Steine und Plätze, wo sie der Teufel nach christlicher Vorstellung erwartete.

Noch heute tragen in England zahlreiche Megalithen, Fels- und Steinformationen den Teufel im Namen oder sind mit Teufelssagen verbunden: „Devil’s Stone“ (Teufelsstein) „Devil’s Den“ (Teufels-Höhle), „Devil’s Quoit“ (Teufels-Kammer), Devil’s Kitchen (Teufels-Küche), Devil’s Whetstone (Teufels-Wetzstein), Devil’s Arrows (Teufels-Pfeile), Devil’s Apronful of Stones (Teufels Schürzchen voll der Steine), Devil’s Hearth (Teufels-Feuerstelle), Hell Stone (Höllen-Stein), Devil’s chair Stone (Teufels Stuhl-Stein), Devil’s Bolts (Teufelsspitze), Devil’s Rock (Teufels Felsen), Devil’s Hole (Teufels Loch), Devil’s Cave (Teufels Höhle), Devil's Pulpit (Teufels-Kanzel), Devil’s Arse (Teufels Arsch), Devil's Chimney (Teufels-Kamin), Devil’s Table (Teufels-Tisch), Devil`s Hill (Teufels-Berg), Devil's Tor (Teufelstor), Devil`s Grave (Teufels-Grab), Devil's Frying Pan (Teufels Pfanne).13

Über Stonehenge erzählte man sich folgende Sage: „Der Teufel kaufte bei einer Frau in Irland große Steine. Er brachte Sie in die Ebene bei Salisbury und schrie: ‚Niemand wird herausfinden, wie diese Steine hierherkamen.‘ Ein Mönch antwortete: ‚Das glaubst aber nur du!‘ Da warf der Teufel einen Stein und traf den Mönch an der Ferse.

Diesen Stein nennt man deswegen bis heute den Fersenstein.“15

Die Verteufelung der einstmals heiligen Steine war offenbar ein „Erfolgs Modell“ der Christianisierung in ganz Britannien.

Die älteste bekannte Darstellung von Stonehenge zwischen 1325 und 1350 zeigt, wie in der damaligen Vorstellung der Menschen einst der Zauberer Merlin mit Hilfe von Riesen den Steinkreis errichtet haben soll.16

Der Name „Stonehenge“ wird heute allgemein als „Hängende Steine“ übersetzt, im Sinne von in der Luft hängen.

Bereits im altenglischen Angelsächsisch sagte man „Stanenges“ oder „Stanheng“.

Während der erste Bestanteil des Namens mit der Deutung „Stein“ unstrittig ist, gibt es für den zweiten Teil mehrere Auslegungen. Mag jeder für sich selbst entscheiden, ob er beim Anblick der riesigen Steintore an ein „Scharnier“ (altenglisch: „hencg“), einen „Erhängten“ (altenglisch Verb: „hen(c)en“) oder an „schwebende Steine“ erinnert sein will. Ich habe mich für letzteres entschieden.17

Auf dem Festland südlich der Britischen Inseln war es der Bischof Martin von Tours (um 316/317 - 397), der das Kloster Marmoutier in Frankreich gründete und den Kampf gegen die alte nichtchristliche Religion aufnahm. Mehrere Legenden berichten von durch ihn zerstörte heidnische Tempel. Wahrscheinlich waren es vor allem Bauwerke der einstigen römischen Besatzer. Eine Legende berichtet aber auch von einem „Altar“ (Dolmen), den er von einem Grabhügel wegschaffen ließ, um das Volk von jener „irrigen, abergläubischen Verehrung“ zu befreien.18

Eine weitere offenbar sehr alte Legende berichtete von einem Wunder, das bereits der Heilige Cornelius, von 251 - 253 Bischof von Rom, im ehemaligen Gallien, dem späteren Franken bewirkt haben soll. Er bat Gott um Hilfe, als ihn römische Legionäre verfolgten, worauf diese in Steine verwandelt wurden. So wurden mit einem Schlag aus über 4000 Menhiren bei Carnac Zeugnisse eines christlichen Wunders.19 Ein aus christlicher Sicht sehr effizienter missionarischer „Geniestreich“.

Bischof Remigius von Reims (436 - 533), auch Apostel von Frankreich genannt, ging im Nordosten Frankreichs gegen „Altäre und Idole“ (Steine, Dolmen und Götterbilder) der altgallischen Götter vor.20 Remigius taufte den vormals heidnischen Merowinger König Chlodwig I. (466 - 511). Bei der Taufe sprach der Bischof: „Beuge nun, stolzer Sicamber (eine archaisierende Bezeichnung für die Franken) dein Haupt und unterwirf es dem sanften Joche Christi! Bete an, was du bisher verbrannt hast, und verbrenne, was du bisher angebetet hast!“21 Chlodwig unterwarf in der Folge alle fränkischen und einige germanische Stämme, die daraufhin ebenfalls Christen wurden.22

Sechsundzwanzig Päpste und 111 Jahre nach Gregor dem Großen nannte sich ein weiterer Papst Gregor - Gregor II.

Er suchte einen Mann, der im Stande war, das Volk der Sachsen im Kernland Germaniens für das Christentum zu gewinnen.

Nachdem es in Franken und bei den Angeln und Sachsen in England geglückt war, erschien es Papst Gregor II. wohl am sinnvollsten einen quasi Ex-Landsmann der Sachsen, einen Angelsachsen in England für diese Aufgabe zu gewinnen. Sprache und Gepflogenheiten sollten ihm am ehesten vertraut und dem Vorhaben daher förderlich sein.

Die Wahl fiel am 15. Mai 719 auf den eingangs schon erwähnten Winfried (Wynfreth) aus dem englischen Wessex (Westsachsen). Winfried (um 673 - 754/755) war im Kloster erzogen und hatte den Ruf eines rechtschaffenen und fleißigen Gelehrten. Im Alter von ca. dreißig Jahren wurde er zum Priester geweiht. Später wurde er Abt. Darauf pilgerte er nach Rom.

Papst Gregor II. gab Winfried für seine Missionsarbeit in Sachsen einen neuen Namen, einen bedeutungsvolleren Namen, einen Namen mit christlicher Tradition - Bonifatius, was „Wohltäter“ bzw. „Freund des Friedens“ bedeutete. Allein fünf Päpste trugen zuvor bereits diesen Namen. Es war der Name eines christlichen Märtyrers - Bonifatius von Tarsus. Er wurde in der Zeit der Christenverfolgung unter dem römischen Kaiser Galerius (250 - 311) wegen seines Glaubens in siedend heißem Pech getötet.23

Winfried nahm den Auftrag und den neuen Namen an und machte sich als Bonifatius auf den Weg nach Germanien zu den Sachsen.

In Germanien angekommen schrieb er dem Papst in einem Brief, dass sich das Heidentum hier mit dem Christentum so sehr vermischt habe, dass selbst christliche Priester den Götzen an Bäumen und Bächen, auf Bergen und Steinen opferten.24

Bonifatius predigte: „Aber alle Opfer und auguria (Vorhersagen/Weissagungen/ Zukunftsschau) der Heiden sind Sakrilegien, wie … die über Felsen opfern, oder an Quellen, oder an Bäumen, dem Jupiter (als Sonne), oder dem Mercurius (als Mond), oder den anderen Göttern der Heiden, die alle Dämonen sind…“25

Die Verehrung dieser Götter an Steinen und Felsen nannte er „culturas diabolicas“-Teufelskult.26

Von da an hatte sich der Teufel auch mit den Steinen und Felsen im damaligen Gebiet der Sachsen auf dem europäischen Festland verbunden.

723 zerstörte Bonifatius ein heidnisches Heiligtum mit eigener Hand, die sogenannte „Donareiche“. Sie war dem Gott Donar gewidmet, auch Thor genannt. Aus dem Holz lies Bonifatius eine Kirche (Bethaus) errichten.27

Burkhard (683 - 755) war wie Bonifatius Angelsachse und wurde 742 durch ihn als Erster Bischof von Würzburg eingesetzt. Er fragte die angehenden Christen unter den Saxones:

„Hast du die Überlieferung der Heiden beobachtet, die sich bis auf den heutigen Tag vom Vater auf den Sohn gleichsam erblich fortpflanzen, das ist, dass du die Elemente verehrst, die Sonne, den Mond, den Neumond oder die Mondfinsternis …“28

In einer Predigt Burkhards hieß es weiter: „Dann gibt es … Unselige und Elende, die sich nicht allein sträuben, der Heiden Heiligtümer zu vernichten, sondern sogar die schon zerstörten, ohne jegliche Scham wieder aufzubauen wagen!... Verbrennet die verdammten Heidenbäume bis zur Wurzel, zerbrecht die Altäre des Teufels!“29

Unter dem Vorsitz von Bonifatius verfasste im Jahre 743 eine Synode in Liftinae (Estinnes im heutigen Belgien) ein Verzeichnis verbotener heidnischer Bräuche, den „Indiculus superstitionum et paganiarum“. Leider blieb nur das Verzeichnis der Kapitelüberschriften erhalten. Darunter das 7. Kapitel, „De his, quae faciunt super petras“, welches von den Bräuchen berichtete, die man an Steinen und Felsen beobachtet hatte.30 Das 6. Kapitel handelte „Über Waldheiligtümer, die sie Nimidas nennen“; das 8. Kapitel „Über Heiligtümer (auch Opfer) des Merkurs (Mond) und Jupiter (Sonne)“; das 17. Kapitel „Über die heidnische Beobachtung im Brandaltar, zum Beispiel des Beginns der Wende des Universums/Welt.“31; das 18. Kapitel „Über ungenau zu lokalisierende Orte, die sie als Heiligtümer verehren“; das 20. Kapitel „Über Feiern, die sie für Jupiter (Sonne) und Merkur (Mond) veranstalten“.32

Ein Taufgelöbnis, das auf die inhaltliche Urheberschaft des Bonifatius deutet, ist aus der Zeit der späteren Sachsenkriege um 800 als ältestes altsächsisches Schriftzeugnis erhalten.

Das Gelöbnis wechselte jeweils zwischen der Frage des christlichen Würdenträgers und der Antwort des zu taufenden Heiden und lautet in der Übersetzung:

„Entsagst du dem Teufel?“ „ich entsage dem Teufel.“

„Und aller Teufelsgilde?“ „und ich entsage aller Teufelsgilde.“

„Und allen Teufelswerken?“ „und ich entsage allen Teufels Werken und Worten, Thunaer und Woden und Saxnote, und allen den Unholden, die ihre Genossen sind.“

„Glaubst du an Gott (den) allmächtigen Vater?“ „ich glaube an Gott (den) allmächtigen Vater ...“33

Das Taufgelöbnis war gleichbedeutend mit einem Schwur. Und man schwor darin dem Teufel ab und allen seinen Wirkungsstätten (vorchristlichen Heiligtümern), zu denen vor allem jene Steine und Felsen gehörten, die als Teufelsorte gebrandmarkt waren.

Die unter Bonifatius genannten Hauptgötter der Saxones, Jupiter (Sonne) und Merkur (Mond), die bereits vom römischen Kaiser Julius Cäsar (100 v. Chr. - 44 v. Chr.) und weiteren antiken Autoren als die Hauptgötter der Germanen festgestellt wurden, sollten daher den im Taufgelöbnis genannten „Thunaer“ und „Woden“ entsprechen. Sie müssen demzufolge zumindest die Eigenschaften auch der Sonne und des Mondes verkörpert haben.34

Geoffrey von Monmouth (1100 - 1154), schrieb später in seinem Werk „Historia regnum Britanniae“ von 1136, dass Mercurius als Wodan (identisch mit Odin, Gott mit Sonnenakzenten) der höchste Gott der Angelsachsen sei und ihm der vierte Wochentag geweiht wäre.35

Volk der Steinverehrer! Oder – Preiser der Steine! Aus der Perspektive des Bonifatius wohl eher – „Diaboli cultus Populi“ (Das Volk des Teufelskultes!) – so, könnte man meinen.

Kurios, dass ausgerechnet ein langes Messer, welches man im frühen Mittelalter als „Sax“ bezeichnete dem Volk seinen Namen gegeben haben soll – „Leute mit den Messern“. Jedenfalls behauptete das ein Mönch aus dem wesentlich späteren 11.

Jahrhundert in einer Dichtung mit dem Titel „Annolied“.36

Hier liegt doch gewiss eine Verwechslung vor.

Sax, also „Stein“ als Messer gab es in der Steinzeit.

Später waren die Messer aus Bronze.

Zur Zeit der überlieferten germanischen Saxones waren sie nachweislich bereits aus Eisen.37

Historisch sind aus späterer Zeit z.B. das Normannenschwert, Damaszener Klingen, Florentiner Degen oder Türkensäbel überliefert - das jeweilige Volk war Namensgeber seiner spezifischen Waffe - nicht umgekehrt!

Es käme ja auch niemand ernsthaft auf die Idee, den Namen des Schweizer Volkes von seinem Schweizer Taschenmesser herzuleiten.

Das Stammland der einstigen Saxones war entlang der Küsten im Norden regelrecht übersät mit Großsteinmonumenten - Dolmen und Menhiren. Im Süden gab es Felsen wie zum Beispiel die Bruchhauser Steine, die Externsteine oder die Felsen des Harzes.

Es ist doch viel naheliegender den Ursprung des Namens des Volkes der Saxones in diesem landschaftlichen Merkmal zu vermuten. Ebenso wie man heute für das Volk der Lusitzi annimmt, dass ihr Name von den sorbischen Worten „łuža“, „Łužyca“ bzw.

Łužica herrührt, was auf Deutsch „sumpfige, feuchte Wiesen“ bedeutet. Da ja ein wesentliches landschaftliches Merkmal des Siedlungsgebietes dieses Volkes feuchte Niederungen, Seen und Sümpfe waren.38

Irische Mönche hatten ab dem 6. Jh. damit begonnen Auflistungen von Sünden anzufertigen, für die der Gläubige, sofern er sie beging, eine genau festgelegte Buße (Strafe) entrichten musste - sogenannte „Bußbücher“. In den Listen enthalten war auch die Sünde Bäume, Quellen und Steine zu verehren.

Bußbücher dienten den Beichtvätern als Leitfaden bei der Bekämpfung von Sünden und sie verbreiteten sich unter anderem auch in Franken und Sachsen. Die Listen wurden mit der Zeit immer umfangreicher. Man fürchtete zunehmend, dass verschiedene Sünden den Gläubigen erst während der gezielten Befragung durch die Beichtväter bekannt wurden und manche dadurch in Versuchung geführt würden.

Auf einem Konzil in Paris wurden 829 alle Bußbücher verboten und man ordnete ihre Verbrennung an.39

In der Abtei Prüme in der Eifel (um 840 - 915) entwarf man stattdessen einen kurzen Fragenkatalog, an dessen 43ster Stelle die Gläubigen Antwort geben mussten, ob jemand ein Opfer an den Bäumen, Brunnen oder Steinen verrichtet habe, als seien es Altäre.40

Als 80jähriger unternahm Bonifatius eine Missionsreise zu den nördlich der Sachsen lebenden Friesen. Als er eine christliche Taufe durchgeführt hatte wurde er von erzürnten Friesen überfallen und zusammen mit 52 seiner Gefolgsleute erschlagen. 41

Winfried, genannt Bonifatius, gelang es zwar den Teufel sozusagen von England nach Sachsen zu bringen, das Volk der „Steinverehrer“ vollständig vom Christentum zu überzeugen gelang ihm aber nicht.

Diese Aufgabe beendete erst rund 40 Jahre später ein Mann aus dem damaligen Franken mit Namen Karl. Er tat es durch einen Krieg, den er anführte und an dessen Ende er die Sachsen unterwarf und zum Christentum zwang.

Über diesen Krieg berichtete der sächsische Geschichtsschreiber Widukind von Corvey (um 925 - nach 973), in seinem Werk „Res gestae Saxonum“. Er schrieb darin auch von einem Siegesfest der Sachsen an der Grenze zu Thüringen. Es dauerte drei Tage. Für das Fest errichtete man „am Osttor“ bei einem „Altar“ eine „Säule“, welche „die Sonne nachahmte (imitantes), die, die Griechen Apollon nannten“.42

Die Berichte legen für beide überlieferten Holzsäulen einen Zusammenhang mit der Sonnenbewegung am Himmel nahe. Vorstellbar wäre die Funktion eines Gnomons, eines Schattenzeigers zur Bestimmung der Tages- bzw. Jahreszeit.

Ein „uraltes heidnisches Heiligtum“ der Sachsen, das sich an den Externsteinen befand, soll Karl zerstört und in einen christlichen Altar umgewandelt haben.44

Karl verbot nach seinem Sieg den Saxones per Gesetz und Androhung der Todesstrafe die Ausübung ihrer alten Religion.

Ein Gesetz lautete: „Bestraft werden ebenfalls die Törichten, die beim Gottesdienst im Zusammenhang mit Bäumen, Steinen und Quellen die Himmelskörper beobachten oder ihre Zeiten.“45

Das Gesetzeswerk hieß „LEX SAXONUM“.

In einem weiteren Gesetz Karls, den „Capitulatio da partibus Saxoniae“ wurde mit dem Tode bestraft, „wer Heide bleiben will“ und es „verschmäht zur Taufe zu gehen“. Weiterhin wurde mit dem Tode bestraft, „wer einen Menschen dem Teufel (Diabolo) opfert und nach heidnischer Sitte den Götzen als Opfer darbringt.“47

Der Mann, der die Saxones so nachdrücklich zu Christen machte, ging in die Geschichte ein als Karl der Große (747 - 814), Kaiser des Frankenreiches.

Damit war das Christentum fester Bestandteil vom ganzen damaligen Sachsen, aber der Teufel noch nicht in der Oberlausitz angekommen. Dort lebten seinerzeit eher kaum Saxones, dafür aber die slawischen Sorben und sie widersetzten sich Karl erfolgreich.

Ein schützendes Hindernis, breite Flüsse, bildete über weite Strecken die Grenze zwischen den Feinden – im Norden ein Stück weit die Elbe und südlich davon die Saale.

Bereits der Frankenkönig Dagobert I. (um 608 - 639), führte Krieg gegen die Slawen.

Diesen verlor er jedoch 631. Der Anführer der siegreichen Slawen hieß Samo (um 600 - um 658/659). Seine Stammesvereinigung, „Reich des Samo“, die er anführte und die auch gegen die Awaren (vermutlich Mongolen) erfolgreich kämpfte, reichte vom heutigen Brandenburg über Böhmen, Ungarn bis nach Slowenien, also inclusive der Oberlausitz.48

Dagobert verfasste auch Gesetze, die „Lex Ripuaria“. Darin verbot er, der Christ war, unter anderem Kulthandlungen an Felsen (super petras).49

Mit der Erziehung seines Sohnes, Sigibert III., beauftragte er den Mönch Amandus (ca. 584 - 679), dieser wurde später Bischof von Maastricht und heiliggesprochen. Amandus versuchte zu seiner Zeit noch erfolglos im Gebiet des heutigen Belgiens, einem Grenzland zu den Saxones, den Steinkult „auszurotten“.50

Dagobert war der bis dahin letzte starke Frankenkönig. Nach seinem Tod wurde das Reich zwischen seinen Söhnen aufgeteilt. In der Folge zerfiel das einstige große Reich in immer kleinere Herrschaftsgebiete.

Erst Pippin dem Jüngeren, Vater Karls des Großen, gelang es das Reich der Franken wieder zu vereinen.

Karl dem Großen folgte dessen Sohn, Ludwig der Fromme (778 - 840) als Kaiser des erstarkten Frankenreiches mit der bis dahin größten Ausdehnung. Karl soll seinem Sohn Ludwig noch persönlich die Krone aufgesetzt haben.

Ludwig teilte das Reich später wieder unter seinen Söhnen auf. Einer der drei Söhne trug den Namen seines Vaters. Er wurde Ludwig II. (806 - 876) genannt und erhielt später den Zusatz „Der Deutsche“. Er herrschte über das östliche Drittel des Reiches, dass spätere Kernland des “Deutsch Römischen Reiches“. Zu seinem Reich gehörte unter anderem Bayern. Dort setzte Ludwig 846 seinerseits einen Fürsten ein die Landesgeschäfte für ihn zu führen. Er hieß Rastislav und stammte aus Mähren.

Rastislav suchte schon bald die Unabhängigkeit und unterstützte gegnerische slawische Kräfte. Als der Papst das Ansinnen Ratislavs ablehnte einen von den Franken unabhängigen Bischof einzusetzen, um den Slawen das Christentum in ihrer eigenen Sprache beizubringen, suchte er Unterstützung beim byzantinischen Kaiser Michael III.

Der Kaiser schickte Rastislav statt eines Bischofs, was Konflikte mit dem Papst gebracht hätte, die Gelehrten Brüder Konstantin (ca. 826-869) und Michael (um 815 - 885) – auch Kyrill und Method von Saloniki genannt. Sie entwickelten eine slawische Schriftsprache und begannen die Missionierung der Slawen in Mähren.

Um 880 besuchte der böhmische Herrscher Bořivoj I. und dessen Frau Ludmilla Mähren. Wegen ihres „schändlichen Götzendienstes“ wollte man sie nicht an der herrschaftlichen Tafel sitzen lassen und verwies sie stattdessen zu den Schweinehirten.

Method wusste Abhilfe und riet zur Taufe. Das Herrscherpaar willigte ein und der Platz an der Tafel stand ihnen frei. Der Beginn der Christianisierung Böhmens, des südlichen Nachbarlandes der Oberlausitz.

Ludmilla war die Tochter des Fürsten Slavibor (um 830 - nach 860). Er soll ein Milzener gewesen sein. Daher stammte Ludmilla wahrscheinlich von den Oberlausitzer Sorben bei Bautzen ab.

Methods Weg führte einer Überlieferung nach auch zu den Sorben (Milzenern) in die Lausitz. Dort zerstörte er ein an der Neiße gelegenes nichtchristliches Heiligtum und ließ stattdessen ein Kirchlein zu Ehren des Apostel Petri errichten. Es wird vermutet, dass der Felsen der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Görlitz Ort der Handlung war.51

Als einziges handfestes greifbares Zeugnis aus der Zeit des Rastislav, Kyrill, Method, Bořivoj I. und Frau Ludmilla ist in der Oberlausitz ein silbernes Geldstück, ein Denar Ludwigs des Deutschen greifbar. Er wurde in der einst größten Erdwallburg der Milzener unweit von Bautzen, in Ostro gefunden. Das Geldstück diente damals offenbar nicht als Zahlungsmittel, sondern wurde wohl wegen des darauf dargestellten christlichen Kreuzes als Amulett um den Hals getragen, wie zwei Löcher in der Münze bezeugen.52

Denar Ludwigs des Deutschen (843 – 876) aus der Sorbenburg Ostro. Zwei Löcher zeigen, dass er als Amulett (Glücksbringer oder Trophäe) an einem Bändchen wahrscheinlich um den Hals getragen wurde.53

Die Unterwerfung der Sorben und dem folgenden christlichen Einfluss bis in die Oberlausitz verbindet man heute mit den einstigen verhassten Feinden Karls des Großen, den Nachkommen der unterworfenen und christianisierten Saxones. Die Bekanntesten hießen Heinrich und Otto.

Heinrich (876 - 936) war Herzog von Sachsen und später König des Ostfränkischen Reiches. Er drang weit in das Gebiet des heutigen Freistaates Sachsen, das damalige Siedlungsgebiet der Sorben ein und errichtete unter anderem in Meißen eine Burg als Vorposten.

Otto, ein Sohn Heinrichs, schaffte es vom Herzog Sachsens über die Königswürde des Ostfränkischen Reiches bis zum Herrscher des „Heiligen Römischen Reiches“, als Kaiser Otto I., der Große (912 - 973). Er bewirkte die Errichtung des Erzbistums Magdeburg und stiftete mit päpstlicher Genehmigung Bistümer in Havelberg, Brandenburg, Merseburg, Zeitz und Meißen. Also auch in dem ehemaligen Vorposten seines Vaters, quasi nur einen „Katzensprung“ weit von der Oberlausitz entfernt.

Ausgehend von Meißen wurde die Christianisierung und die Schaffung kirchlicher Verwaltungsstrukturen in die östlichen Gebiete des Reiches, darunter der Oberlausitz betrieben.

Nach Mähren und Böhmen wechselte auch Polen mit der Taufe seines Fürsten Mieszko I. (um 945 - 992) im Jahr 966 zum Christentum.

Im Jahr 988 entschied sich auch der Großfürst der Kiewer Rus, Wladimir I. (960 - 1015) zur Taufe und wurde Christ. Er ließ die alten nichtchristlichen Heiligtümer zerstören.

Danach fand eine Massentaufe im Fluss Dnepr statt.

Wie die alten Heiligtümer vor ihrer Zerstörung ausgesehen haben, zeigt ein Bild aus der Radziwill Chronik (bis 1205). Ein hölzerner Götze, der unter freiem Himmel auf einem Hügel/Felsen stand.

Die Miniatur zeigt Wladimir I., wie er das heidnische Götterbild des „Perun“ (rechts mit Spieß und Schild auf einem Hügel/Felsen umgeben von mythischen Wesen) in Auftrag gab.54

Der arabische Geograph und Historiker Al Masudi (um 895 - 957) wusste aus persönlichem Erleben von den slawischen Heiligtümern, dass sie deswegen unter freiem Himmel errichtet wurden, damit die Himmelskörper beobachtet werden konnten.55Möglicherweise wiederum ein Hinweis auf eine auch astronomische Funktion der „Götzensäulen“, vergleichbar vielleicht der „Sonnensäule“ und der „Irminsul“ der „Saxones“.

Wahrscheinlich aus dem 9. Jahrhundert, also der Zeit als die Kiewer Rus unter Wladimir zum Christentum wechselte, stammt das sogenannte „Zbruch Idol“ (russisch:

Збручский идол). Es handelt sich um eine Steinsäule, die einen slawischen Gott darstellt und 1848 aus einem Fluss geborgen wurde, in dem sie versenkt war.

Wahrscheinlich handelte es sich um eine Darstellung des vierköpfigen Sonnengottes Svantovit.56 Es gibt den begründeten Verdacht, dass die vier Seiten, die vier Jahreszeiten darstellen.

Weil der mutmaßliche Standort der Säule heute bekannt ist und ein maßgenaues viereckiges Loch im Felsgestein die Ausrichtung klar festlegte, weiß man, dass die vier Gesichter des Sonnengottes in die vier Himmelsrichtungen blickten, wobei die Gesichter des Frühlings und Herbstes wahrscheinlich in die Richtungen des jeweiligen jahreszeitlichen Termins des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs blickten.57

Ein Beleg der Kontakte und des kulturellen Austausches der Oberlausitzer Slawen mit den Slawen auch der Kiewer Rus dürfte eine Lampe aus spätslawischer Zeit (ca. 10001200) sein, die neben zahlreichen Scherben anderer Tongefäße verschiedener Epochen und einer griechisch-keltischen Münze mit der Darstellung von Philipp II. (359 - 336 v. Chr.), dem Vater Alexander des Großen als Jupiter auf dem Totensteinfelsen bei Königshain gefunden wurde. Lampen der gleichen Ausführung sind bisher nur aus Kiew bekannt.61Nach der Namensform des Ersterwähners Helmold würde „Svantevit“ auf „svantev“ bzw. „svitanje“ zurückzuführen sein, was „Dämmern“ bzw. „Sonnenaufgang“ bedeutet und wiederum eine Verbindung zur Sonne herstellt.62

Der dänische König Knut der Große (ca. 995 - 1035) hatte England erobert und konvertierte als König von England ca. 1016 zum Christentum. Damit brachte er die bereits über 300 Jahre währende Christianisierung Dänemarks zum Abschluss.

Er schrieb 1020, dass die Anhänger der alten Religion „…heidnische Götter, Sonne und Mond, Feuer, Flüsse, Brunnen, Steine und Bäume“ verehrten.63

König Knut verbot allen seinen Untertanen weiterhin Sonne und Mond zu verehren und erneuerte das Verbot der Steinverehrung eines seiner Vorgänger als König Englands, dem Angelsachsen Edgard (943/944 - 975).64

Ein Bericht aus jener Zeit von einem großen „Donnersturm“ über Armagh in Irland bezeichnete 995 die dortigen „heidnischen Steine“ (Menhire) als „Celestral Index“ (Himmlische Anzeiger).65

Über die heiligen Steine der Nichtchristen wusste Burchard, Bischof von Worms (um 965 - 1025), dass sie diese „… an verfallenen Orten und bei den wilden Spielen der Dämonen verehrten.“66 Burchard erließ eine Bußordnung, wonach Absolution (Vergebung einer Sünde) nur demjenigen erteilt werden durfte, der bestimmte Fragen im christlichen Sinne „richtig“ beantwortete. Darunter die Frage: „Bist du zum Beten an einen anderen Ort gegangen als in die Kirche? Etwa an Quellen, Bäume, Steine oder Wegkreuze …“67

Die Sorben waren spätestens ab dem Jahr 1000 vollständig von Territorien christlicher Fürsten umgeben. Von Westen und Norden wurden sie von Dänen und Deutschen bedrängt von Süden und Osten durch Deutsche, Mähren, Böhmen und Polen.

Die Oberlausitz befand sich den jeweiligen Machtverhältnissen entsprechend abwechselnd im Einflussbereich Mährens68, des deutsch-römischen Reiches, Böhmens oder Polens.

Trotz ununterbrochener Herrschaft christlicher Fürsten in der Oberlausitz kam es nicht zur vollständigen Christianisierung der Sorben. Wenn ein Fürst damals die Religion wechselte, bedeutete das nicht zwangsläufig, dass auch sein Volk dies tat. So beklagte Vizelin (um 1090 - 1154), Missionar im slawisch-sächsischen Grenzgebiet und später Bischof von Oldenburg, noch zu seiner Zeit, dass die sächsischen Bewohner von der christlichen Religion nichts als den Namen angenommen hätten. Sie übten ihren alten Kult wie die Slawen weiterhin in Hainen aus.69

Helmold von Bosau (1120 - 1177) gab in seiner „Chronica Slavorum“ (Slawenchronik) einen Eindruck von der schieren Anzahl solcher heiligen Haine und Götzen im Siedlungsgebiet der Slawen und nannte es „Überfluss“, den Land und Städte davon hätten.70 Also mehrere Heiligtümer je Stadt, wobei eine einstige Stadt kaum größer als heute ein durchschnittliches Dorf gewesen sein dürfte. So wird von der Zerstörung der Heiligtümer in Stettin durch Bischof Otto von Bamberg (um 1060 - 1138) und seiner Begleiter von zwei heidnischen Tempeln und der Reinigung der ganzen Stadt von „allem Unrat des Götzendienstes“ berichtet.71

Helmold nannte neben den Hainen, Götzen und Tempeln auch wieder „Quellen, Bäume und Steine“ als Stätten, wo die Slawen ihre Religion ausübten, und Schwüre leisteten.72

Auch gab er Auskunft über eine Eigenart ihres Teufelsglaubens: „Sie glauben nämlich, alles Glück werde von einem guten, alles Unglück aber von einem bösen Gotte gelenkt.

Daher nennen sie auch den bösen Gott in ihrer Sprache Diabol oder Czerneboch, d.h.

den schwarzen Gott.“73

Noch rund 350 Jahre nach Helmold übernahm der im sächsischen Pirna wirkende Dominikanermönch Johannes Lindner (ca. 1450 - 1530) in seinem Werk „Onomasticum mundi generale“, diesen „Schwarzen Gott“ (Czorneboh/Teufel) vorbehaltlos bei einer Aufzählung slawischer Götter. Woraus man schließen kann, dass dieser Gott auch bei den Sorben im Gebiet des heutigen Ostsachsens bekannt war.