Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

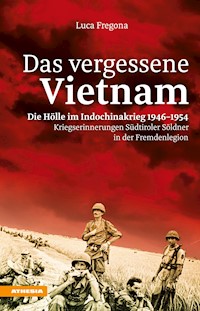

Drei Männer und ein Schicksal: Dien Bien Phu, die 56-tägige Schlacht, die am 7. Mai 1954 die Niederlage Frankreichs und den Triumph von Ho Chi Min im Indochinakrieg und den Zusammenbruch des europäischen Kolonialismus im Fernen Osten markierte. Wenn von Vietnam die Rede ist, denkt man automatisch an die amerikanische Intervention im Süden des Landes in den 1960er Jahren. Doch davor gab es einen ebenso verheerenden, unbarmherzigen und grausamen Krieg im Norden zwischen Frankreich und der Vietminh, der vietnamesischen Befreiungsarmee unter General Giap. In Indochina kämpften von 1946 bis 1954 mehr als 5.000 Italiener in der Fremdenlegion. Mehr als tausend starben im Kampf oder in den vietnamesischen Gefangenenlagern. Das Buch erzählt die Geschichte dreier Zwanzigjähriger aus Südtirol, die aus unterschiedlichen Gründen "freiwillig" ausgereist sind und die, ohne sich zu kennen, ihr Leben im Schlamm von Dien Bien Phu versinken sahen, zehntausend Kilometer von zu Hause entfernt, in einem Krieg, der ihnen nicht gehörte, umgeben von feindlichem Dschungel. Um zu verstehen, was sie auf diese Reise in die Hölle getrieben hat, müssen wir auch ihr Leben "davor" kennen. Die Dramen und die Einsamkeit, die sie glauben ließen, sie hätten keine guten Karten mehr und könnten nirgendwo anders auf der Welt hingehen. Dies sind die Geschichten von Beniamino Leoni, der desertierte und im Vietminh gegen seine ehemaligen Kameraden kämpfte. Von Emil Stocker, der das Massaker nur durch Zufall überlebte, und seiner außergewöhnlichen Reportage mit 1.036 Fotos, die von seinen vier Jahren in Vietnam berichten. Und von Rudi Altadonna, der getötet und dann in der roten Erde von Dien Bien Phu begraben wurde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Frau Roberta

Inhalt

Vorwort

Beniamino Leoni

Die Flucht vor dem Hunger

1943

Stalag VI C

Essen, Essen

1944

Jedem das Seine

Deine Königin

Partisan

1945

1946

Eine Chance

Das Bergwerk

1947

Jean Gabin

Die Flucht

Engagé volontaire

Arsenios Unterricht

Legio, unser Vaterland

1948

Saigon, Weihrauch und Nutten

Die Tätowierung

Mein Panzer

Rote Ameisen

Sonderkommando Holz

1949

Der Angriff

Umerzogen

Das Lenin-Evangelium

Naziteufel

Stummer Werber

Rallié

Arsenio und ein Freund im Dschungel

1950

Mamma Tiep

1951

BOOOM

In den Wäldern und bei den Stämmen

1952

Du sollst nicht begehren des Viet-Weib

Das Zehnte Gebot

Emanzipation

1953

Der Brief und das Busunglück

Zombie

1954

Der Kessel

Das Viet-Netzwerk

Die Belagerung

Besuch aus Italien

Leichentücher im Kessel

Die Brüder Karamasow

Illegal

Coupe la tête

Bäume

Die Bestattung

Meine Universität

1955-1956

Verräter

1957

Das Straußenlager

Entehrt

Emil Stocker

Für immer Legionär

Prolog

Album

Das Soldatenhandwerk

1936

Der Kindsoldat

Vinschger Erziehung

Meine Krankheit

Rufach

Geburtstag

Das Telegramm

Die Flucht

Schnee auf dem Meer

Lili Marleen

Tonkin

Der Brief des Gefallenen

Santa Muerte

Operationen

Die Falle

Die Raserei

Die Reue

Raubtiere

Dezember 1951

Hoa Binh

Das Foto eines Gespensts

Verlorene Leben

Mon frère

Eine Ansichtskarte aus Meran

James Dean

Der Nazi wird Kommunist

Der Nazi, der Mussolini befreite

Rückfällig

Der Gnadenschuss

Proletarische Gerechtigkeit

Dien Bien Phu

Schützengraben

Die Belagerung

Napalm

Zwei Kugeln

Samstag, 13. März 1954

Die Ziege

Die Totenfeier

Ein unnützer Absprung

Hanoi

Der Andrang

Jesus Christus in Saigon

Flüchtlinge und Geier

Die Dämmerung

Das erste Mal

Soldatenehre

Rodolfo Altadonna

Der Junge mit dem geänderten Namen

Rudi

Willy

1939

Speiseeis und Muskete

Vater

1940

Deutschland

Die Taufe

Echte Deutsche

Gestapo

Erstkommunion

Ein neues Wort:

Kazett

Bomben

1944

1945

Die Weigerung

Betttücher

Merry Christmas

Amerika

Ohne Vaterland

Die rote Zone

Häftlinge

1948

Legion oder Gefängnis

Mai 1950, Silvius

Der Abschied

Allein in den Wolken

Autostopp

Der Abschiedskuss

Die Verpflichtung

Die Briefe

Wo ist Rudi?

Leichenfledderer

Das Feld der Ehre

Die Erde

Zeitleiste

Literatur

Dank

Vorwort

Das vergessene Vietnam habe ich geschrieben, weil ich die Vorstellung nicht ertragen konnte, diese drei Geschichten, die ich in meiner Tageszeitung in Kurzfassungen mit je 3000 Anschlägen veröffentlicht hatte, könnten in Vergessenheit geraten. Sie hatten sich in mich hineingefressen wie ein Fluss in den Karst, der immer wieder verschwindet und von Neuem an die Oberfläche zurückkehrt. Ich wollte ihn nicht ziehen lassen.

Es handelt sich weder um ein Geschichtsbuch, noch um einen Essay zum Kolonialismus noch um einen Roman. Was es ist, weiß ich selbst nicht. Ich hatte das Bedürfnis, Beniamino, Emil und Rudi noch einmal sozusagen als unauslöschliches Abbild auf Papier zu bringen. Und: Ich wollte es so ehrlich wie möglich machen. Ich habe auf erzählerische Hilfsmittel zurückgegriffen, um die Handlung im Fluss zu halten, habe aber nie in den Sachverhalt eingegriffen und die Tatsachen so wiedergegeben, wie die Protagonisten sich daran erinnerten. Bei meinen Recherchen zum Buch fand ich zahlreiche und oft überraschende Belege, die den Wahrheitsgehalt der Erzählungen bestätigten. Sie mochten sich in einem Datum, dem Namen eines Flusses oder eines gestorbenen Kameraden irren, aber nicht im Wesentlichen der erlebten Vorfälle. „Der Krieg hinterlässt einen Geruch nach Scheiße, Angst und Blut, den du nie wieder loswirst“, sagte Beniamino Leoni.

Das vergessene Vietnam erzählt von ihnen, vom „Vietnam der Italiener“. Denn noch vor dem amerikanischen Vietnamkrieg gab es das „französische Vietnam“, in dem auch viele Italiener, Deutsche, Belgier, Spanier, Ungarn … kämpften. In diesem Fleischwolf, dem Indochinakrieg, den die Franzosen von 1946 bis 1954 gegen Ho Chi Minhs Volksbefreiungsarmee führten, um die Herrschaft über die Kolonie behalten zu können, endeten Tausende in der Fremdenlegion verpflichtete junge Europäer als Kanonenfutter, um junge französische Leben vor der sale guerre, dem schmutzigen Krieg, zu bewahren.

Doch während wir alles über das „amerikanische“ Vietnam wissen, wurde das „italienische“ vollständig aus dem Gedächtnis unseres Landes gelöscht. Schätzungsweise 7000- bis 10.000 Italiener dienten im französischen Expeditionskorps. Etwa 1300 starben im Kampf, an Verletzungen oder Krankheiten, Hunderte wurden verstümmelt oder erlitten schwerste psychische Traumata, andere überlebten die Gefangenschaft in den Viet-Lagern. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Fremdenlegion zum Sammelbecken für eine von (begangenen oder erlittenen) Gräueln gezeichnete Kriegsgeneration: frühere SS-Leute, ehemalige Faschisten, Wehrmachtssoldaten, Partisanen, zwei Drittel davon waren Deutsche, viele Italiener. Wie viele der Italiener aus Südtirol oder dem Trentino kamen, lässt sich nur schwer sagen, über den Daumen gepeilt mehrere Dutzend, vermutlich mehr als hundert. Eine lange Liste verschiedenster Ehemaliger, die einiges auf dem Kerbholz hatten und 10.000 Kilometer von zu Hause entfernt durch die Anonymität eines neuen Namens geschützt ein neues Leben beginnen wollten.

Doch schon ab 1946 ändert sich – zumindest für die Italiener – das herkömmliche Klischee vom romantisch verklärten, kriminellen oder vom Schicksal verdammten Legionär auf der Kippe zwischen Sühne und Erlösung radikal. Die Rekruten sind nicht mehr Heimkehrer auf der Flucht vor einer unbequemen Vergangenheit, sondern junge Männer, die versuchten, einem grausamen und zweifellos unverdienten Feind zu entkommen: dem Elend. Hunderte wanderten auf der Suche nach Arbeit illegal nach Frankreich aus. Sobald sie erwischt wurden (häufig gleich hinter der Grenze), stellte man sie vor die Wahl: entweder Knast und anschließend Abschiebung oder aber Fremdenlegion. Viele verpflichteten sich ganz einfach, weil sie keine Wahl hatten. Es war immerhin bezahlte Arbeit und nach der fünfjährigen Dienstzeit winkte die französische Staatsbürgerschaft mit der Aussicht auf eine anständige Anstellung. Besonders schwer wog freilich eine unausgesprochene, keineswegs zweitrangige Klausel: Um den „Preis“ einstreichen zu können, mussten sie erst mal überleben.

Rekrutenwerber der Legion warteten wie Aasgeier um die Bergwerke im Norden Frankreichs herum, bereit, die Italiener zu ködern, die nach einem Abkommen zwischen den beiden Regierungen zu Tausenden eingestellt wurden, aber von der Ausbeutung und dem Leben in den tiefen Schächten genug hatten. Diese jungen Leute, ehemalige Bergleute oder Illegale, wussten wenig oder nichts von der Legion, ihren Regeln, der Brutalität, der manischen Disziplin; ihnen war nicht bewusst, dass die (durch die französischen Behörden geförderte) Verpflichtung nicht mehr als eine Fahrkarte zur Hölle war, eine Art Lotteriespiel mit dem Tod.

In einem Essay zur illegalen italienischen Auswanderung nach dem Zweiten Weltkrieg stuft der Historiker Sandro Rinauro die Verpflichtung in der Fremdenlegion als ein mit der Einwanderung nach dem Krieg verbundenes Phänomen ein. „Als die ersten zwischen 1944 und 1946 Angeworbenen nach und nach ihren Abschied nahmen oder dezimiert wurden – Soldaten, Kriegsgefangene und faschistische Überläufer –, wuchsen die illegalen Auswanderer zur bei Weitem größten Gruppe an.“ Nach „Akkord“ bezahlte Werber arbeiteten illegal auch in Italien und verursachten Proteste bei Bürgermeistern und Präfekten. Carabinieri und Staatsanwaltschaft schritten ein.

Diese mehr oder weniger erzwungene, groß angelegte Rekrutierung wirkte sich in Italien verheerend aus, sobald Angehörige die ersten hektografierten Mitteilungen vom französischen Kriegsministerium erhielten, die besagten: „Für Frankreich gestorben. Auf dem Feld der Ehre gefallen.“ Zusätzlich zu den Todesnachrichten kamen von Legionären geschickte Briefe voller Reue und Verzweiflung an, wie auch die Unsicherheit um die Vermissten, die Gefangenen, um die Männer, die sich selbst eine Kugel in den Kopf jagten oder mit durchschnittener Kehle im Schlamm endeten. Die Presse veröffentlichte täglich Berichte von Schlachten und Massakern an fernen Orten mit exotischen Namen: Saigon, Huê', Hanoi, Haiphong, Cao Bang, Da Nang, Lai Chau, Lang Son … Indochina war ein riesiges Gebiet mit Flüssen, Reisfeldern und undurchdringlichem Dschungel, das von Cochinchina bis nach Laos, Kambodscha, Vietnam, rauf bis an die chinesische Grenze reichte. An diesem Ort ging nicht allein der französische Kolonialismus des 19. Jahrhunderts unter.

Die Zeitungen veröffentlichten Erzählungen erster Heimkehrer und von Deserteuren (trotz hoher Gefahr gab es deren viele), die Appelle von Müttern, deren Söhne der Dschungel verschlungen hatte und von denen man nichts mehr wusste.

Die Unità, das Parteiblatt der kommunistischen Partei Italiens, und die Pattuglia, das Wochenblatt der kommunistischen Jugendorganisation veröffentlichten regelmäßig Botschaften von Leuten, die zu den Viet-Partisanen übergelaufen waren, wie der Bozner Beniamino Leoni, eine der Hauptfiguren in diesem Buch. Die KPI-Parlamentarier Umberto Terracini und Gian Carlo Pajetta überschütteten den Ministerpräsidenten Alcide Degasperi im Parlament und über die Presse mit entrüsteten Anfragen zum „Schweigen der Regierung angesichts der Todesopfer Tausender Italiener, die durch Täuschung für einen imperialistischen Krieg angeworben wurden“. Die liberale und rechtsgerichtete Presse beschrieb die Legionäre als demokratische „Helden“ im Widerstand gegen den Kommunismus. Der Indochinakrieg war nicht länger eine rein innerfranzösische Angelegenheit, sondern zu einem wesentlichen Bestandteil im Kalten Krieg geworden, in dem sich die „freie Welt“ und der „kommunistische Block“ gegenüberstanden. Die USA versorgten die Franzosen mit Millionen Dollar, Flugzeugen, Panzern und Napalm, die Sowjetunion und China General Giaps Armee mit Panzerfäusten, Minen, Granaten und Militärberatern. Der Krieg endete 1954 mit 75.000 Gefallenen auf der einen, 300.000 auf der anderen Seite, zudem wurden 150.000 Zivilisten getötet, es gab unzählige Verwundete, Vermisste und Gefangene.

Dieses unermessliche Blutbad diente als Zündvorrichtung für das „amerikanische Vietnam“, das Indochina weitere 30 Jahre lang mit Blut tränken sollte. In diesem geschichtlichen und menschlichen Umfeld kreuzen sich die Schicksale der drei Hauptpersonen in diesem Buch, sie treffen sich aber nie persönlich. Sie vereinen Tragödie und Einsamkeit einer Generation, die mit den Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg gewissermaßen eingesaugt und – wie ein bösartiger Knoten im Hals, den man loswerden will – in den Sümpfen in Tonkin sowie auf der verwüsteten Erde in Dien Bien Phu wieder ausgespuckt wurde.

Anmerkungen

Zur Vorbereitung habe ich einige Bücher (siehe Zusammenfassung im Anhang) und Hunderte Artikel gesamtstaatlicher und regionaler Tageszeitungen gelesen. Dabei bin ich auf die Geschichte Dutzender in Indochina eingesetzter Italiener gestoßen, viele kamen aus Südtirol und dem Trentino. Das vergessene Vietnam ist ihnen allen gewidmet. Ich habe mit Beniamino Leoni viele Nachmittage in seinem Garten in Rentsch verbracht, mitten in den Weinbergen, die auf Bozen schauen, mit karaffenweise misto bianco (Weißwein mit Spuma, das ist pappsüßer Sprudel, von dem wir besser nicht wissen wollen, was drin ist, Anm. d. Ü.), und Speck, wobei es Flüche wie Madonna nur so regnete. Er hat mir alles erzählt, ich habe ihn sehr gemocht.

Emil Stocker habe ich 2019 und Anfang 2020 mehrmals getroffen, bevor er an Covid-19 starb. Er war ein einsamer, komplizierter, ich glaube unglücklicher Mann, besessen von der Schlacht in Dien Bien Phu, den Erinnerungen an tote Kameraden, er lebte mit Albträumen und fühlte sich schuldig, weil er überlebt hatte. Drei Wochen vor seinem Tod händigte er mir zwei Alben mit mehr als tausend Fotos seiner vier Kriegsjahre in Vietnam aus. Seinem ausdrücklichen Willen gemäß übergab ich sie im Dezember 2021 dem Musée de la Légion Étrangère in Aubagne. Emil hat mir viel, aber nicht alles erzählt.

Rudi Altadonna hat durch seinen Bruder Guglielmo (Willy) zu mir gesprochen. Einige Einschübe, in denen Rudi sich in der Ichform äußert, sind auf Guglielmos Erzählungen aufgebaute Hilfsmittel, der so zur vierten Hauptperson im Buch wird. Die auf der Fahrt nach Indochina abgeschickten Briefe geben Rudis Schreiben sinngetreu wieder. Rudi verstarb am 21. April 1954 in der Schlacht um Dien Bien Phu. Er hat mir so viel erzählt, wie er konnte.

Florence Nightingales Zitat am Anfang des Abschnitts über Rudi Altadonna hatte ich auf einem Spickzettel vermerkt, leider habe ich nicht herausbekommen, aus welchem Buch es stammt – aber es spricht zweifelsohne von Krieg. Das Zitat von den „Sonnenblumen mit dem schwarzen Auge“, ebenfalls im Abschnitt Altadonna, stammt aus dem Buch Kaputt von Curzio Malaparte. Das Zitat vom „Schnee auf dem Meer“ ist Malapartes Buch La pelle/Die Haut entnommen. Jedes Leben ist wichtig und verdient, nicht schon beim ersten Windstoß wie eine Staubwolke zu verfliegen. Druckerschwärze hält die Menschen – irgendwie – am Leben.

Luca Fregona

Beniamino LeoniDie Flucht vor dem Hunger

Von Buchenwald zur Viet-Minh-Guerrilla

Ihre Truppen bleiben im Ozean stecken, in dem das Volk seinen Krieg führt, einen Krieg ohne Front und Etappe, in dem die Front gleichzeitig überall und nirgends verläuft.

Vo Nguyen Giap

Die Krankenpflegerin erzählt mir, ein Flugzeug hätte einen Wolkenkratzer auf halber Höhe regelrecht durchschnitten. Ich kann keinen einzigen Muskel mehr bewegen, schaffe es nicht einmal, die Finger an der Hand anzuheben, die Beine sind schwer, als ob sie aus Beton wären. Meine Augen sehen nichts mehr, ich lebe im Dunkeln. Ich bin durstig, der Mund fühlt sich staubtrocken an, da strömen keine Worte heraus. Nur der Kopf arbeitet noch. Nicht immer, aber immerhin funktioniert er. Mir ist auf abwegige Weise alles klar. Es ist der dritte Schlaganfall in drei Jahren. Der schlimmste, der Arzt hat Zuckerwasserinfusionen verschrieben. „Er schafft es ohnehin nicht bis morgen.“ Er sagt es ohne jede Bosheit, er denkt, ich könne ihn nicht hören. Es kümmert mich nicht, meinetwegen kann er den Sauerstoff jetzt schon abdrehen. Kratzt mich nicht, er würde mir nur einen Gefallen tun. Allein die Pflegerin spricht mit mir. Ihr süßliches Parfum riecht gut. Sie muss um die 40 Jahre alt sein, vielleicht etwas jünger. Wie wohl ihr Gesicht aussieht? Die Hände sind groß und schwielig, um die Hüften herum ist sie rundlich. Ich kann es fühlen, wenn sie sich anlehnt, um mich zu waschen. Die Narbe am Rücken stört mich. Ich weiß gar nicht, ob es ein richtiger Schmerz ist. Möglicherweise pikst mich bloß die Erinnerung wie eine Messerspitze. Aljoschas Kettchen ist an seinem Platz, um den Hals, es drückt über dem Herzen auf die Brust. Ich spüre es. Es muss mit mir in den Ofen. Ich will wieder zu Asche werden. Die Pflegerin tätschelt meinen Kopf. Sie wechselt die Infusion. Dann erzählt sie, dass noch ein Flugzeug gegen einen Wolkenkratzer gekracht ist. Menschen sollen aus den oberen Geschossen gesprungen und auf der Straße zerschmettert sein … Ich will schlafen.

Ich heiße Beniamino Leoni und bin am 28. November 1924 in Dro im Trentino geboren. Als ich sechs Jahre alt war, zogen meine Eltern nach Bozen, um in der Industriezone zu arbeiten. Mich haben sie gleich ins Istituto Duchessa di Pistoia gesteckt, eine Art Waisenhaus, meine Mutter hatte keine Zeit, sich tagsüber um mich zu kümmern. Mit zwölf begann ich zu arbeiten. Mit 15 war ich schon Postbote. Wir wohnten in der Mailandstraße, in einem der für Arbeiter und Eisenbahner gebauten Häuser. Als ich 17 war, habe ich mich freiwillig zum Militär gemeldet. Ich war ein unruhiger und aufsässiger Junge, brauchte Disziplin. Irgendwer musste mir sagen, was ich tun sollte, musste mir die Stirn bieten, weil ich ein harter Kerl war, wirklich knallhart. Vielleicht war der Schwachsinn daran schuld, den sie mit der Holzmuskete, den Totenschädeln und dem ganzen Rest in mein Balillahirn (die Balilla – Opera Nazionale Balilla – war die Jugendorganisation der Faschistischen Partei und wurde in Deutschland zum Vorbild für die Hitlerjugend, Anm. d. Ü.) eingebläut haben. Wie auch immer: Mit 18 Jahren und einem Tag war ich schon beim sechsten Fahrerregiment (Sesto Reggimento Autieri) in Bologna. Beim Lastkraftwagenfahren konnte mich keiner schlagen. Wenn es stimmt, dass jeder ein Talent hat, nun, meins sind ohne Zweifel die Motoren: Auch heute noch kann ich sie mit geschlossenen Augen zerlegen und wieder zusammenbauen. Waffen ebenso …

1943

Stalag VI C

September, im Güterwagen von Griechenland nach Deutschland

Der 8. September überrascht mich in Athen, ich war erst zwei Tage vorher an Land gegangen. Zehnte Einheit Schwerlastfahrzeuge. Es herrscht Waffenstillstand. Italien hat sich den Alliierten ergeben. Niemand erteilt Befehle, keiner weiß, was zu tun wäre. Wer ist jetzt der Feind? Deutschland? England? Niemand? Ich streife in Zivilkleidung in der Stadt herum, trage kurze Hosen und Hemd. Ich schlafe, wo ich gerade bin, die Leute geben mir zu essen. Nach 15 Tagen melde ich mich wieder bei der Einheit, Gerüchten zufolge kehren wir nach Italien zurück. Anstelle meiner Kameraden ist die Wehrmacht da. Sie stecken mich wie ein Hühnchen in einen Käfig. Mit Fußtritten und Stockschlägen verladen sie mich auf einen Güterwagen, der nach Deutschland fährt. Meppen, Stalag VI C, ein Konzentrationslager in den niedersächsischen Sümpfen, nahe der holländischen Grenze. Die Weltgeschichte schreitet mit Riesenschritten voran und ich bin hinter Stacheldraht eingeschlossen. Der Duce wird auf dem Gran Sasso befreit, die Italienische Sozialrepublik (Repubblica Sociale Italiana) tritt auf, die Landung auf Sizilien … Die Nachrichten sind verworren.

Da komme ich nicht mehr lebend heraus. Wir kriegen Suppe aus Rüben und Kartoffeln, nachts laufen Mäuse über mein Gesicht. Die italienischen Soldaten sterben wie die Fliegen an Krankheiten und Unterernährung, Tbc, Typhus, Lungenentzündung, Wundbrand. Die Leichen werden in ein Massengrab geworfen. Wir schlafen ohne Decken auf Stroh zwischen Wanzen und Zecken, es stinkt nach Kot und Urin, Fieber und Durchfall. Wie räudige Katzen durchsuchen wir die Küchenabfälle, stehlen Kartoffelschalen. Die Wachen sitzen uns im Nacken, sie schlagen uns mit Peitschen. Mein Gott, es ist nicht gerecht. Ich will nicht vor Hunger sterben, will nicht in einem Schweinestall im Schlamm von Flöhen und Ratten gefressen werden.

Ein Offizier der Republik von Salò findet sich ein. In zwei Minuten hat er die Angelegenheit um Mussolini, die verlorene Ehre, das Vaterland und den Faschismus abgehakt und geht ans Eingemachte: „Wer mit mir kommt, kriegt Essen.“

Jawohl, ich glaube an den Sozialfaschismus.

Jawohl, ich denke, dass Badoglio ein Verräterschwein ist.

Ja, ich habe einen Bärenhunger.

Ja, ich melde mich.

Wo muss ich unterschreiben?

Lasst mal sehen.

„Ich verpflichte mich, bis Kriegsende in Italien in der SS-Truppe zu dienen. Zur Ehre des unsterblichen Vaterlandes bitte ich darum, weiterhin die Feinde Italiens Schulter an Schulter mit den nationalsozialistischen Kameraden bekämpfen zu dürfen. Hochachtungsvoll: Beniamino Leoni.“

Ich tu alles, was ihr wollt, aber holt mich aus diesem stinkigen Lazarett raus. Gebt mir richtiges Essen.

Essen, Essen

November 1943, Teil 1. Münsingen, Baden-Württemberg, Schießstand Feldstetten

Kurze Ausbildung mit den Wehrmachtsveteranen, wir sind 15.000 Freiwillige aus Italien und aus den Lagern geholte frühere Gefangene. Die Deutschen machen sich über uns lustig. Sie nennen uns die Essen-Essen-Divisionen, weil wir ununterbrochen hungrig sind. Man bildet ein Freiwilligenbataillon für die Russlandfront, das dem Bersaglierimajor (Bersaglieri: wörtlich Schützen oder Scharfschützen, Infanterietruppe im italienischen Heer, Anm. d. Ü.) Guido Fortunato unterstellt ist, einem Offizier, der nach dem Waffenstillstand mit seiner gesamten Truppe zum Dritten Reich übergelaufen ist. Das ist so ein unbeugsamer Soldat, der sich eher in die Luft sprengen lässt, als sich zu ergeben. Ein Mann mit Eiern, wie ich denke. Mit dem geh ich mit, kein Zweifel, als Freiwilliger im Bataillon Fortunato. Wir sind die italienische SS, 600 Mann. Sie nehmen uns den Eid auf Hitler ab. Fortunato ist ein harter Hund, der sich bei den Nazis durchzusetzen weiß, und Respekt fordert. Wir folgen ihm wie Hündchen.

November 1943, Teil 2. Dembitza (Dbica), Krakau, Polen

Knochenharte Ausbildung an der deutschen SS-Kriegsschule, dem SS-Truppenübungsplatz Heidelager in Dembitza (Dbica), Polen. Man tätowiert mir Kennnummer und Blutgruppe unter die Achselhöhle, gibt uns die schwarzen Kragenspiegel, den Offizieren auch die Runen. Ein Respektbeweis, weil wir mit ihnen zusammen ausgebildet wurden, wir sind nicht mehr „Essen, Essen“, die man auf den Arm nehmen konnte. Wir haben das „Vorrecht“ erworben, uns an der Russlandfront abschlachten zu lassen. Es liegt an uns, Italiens Ehre wiederherzustellen, als Meldefahrer, bereit für die vorderste Front. Bereit, uns von der Roten Armee niedermetzeln zu lassen. Doch es gibt neue Befehle. Die Einheit wird in SS-Bataillon Dembitza umbenannt. Sie muss nach Italien zurück und dort im Piemont Jagd auf Partisanen machen, das Val Pellice hoch, sie wie räudige Füchse aufstöbern. Alle müssen abfahren. Alle, außer Beniamino Leoni, Beni genannt. Wer wie ich in Südtirol, im Trentino oder im Bellunesischen geboren ist, gilt bei den Deutschen als Reichsbürger, als echter Deutscher.

Was ich mir denke? Nichts.

1944

Jedem das Seine

Februar 1944, Thüringen, Deutschland

Ich werde an einen 16 Kilometer von Weimar entfernten Ort geschickt. Es ist eine riesige Militäranlage mit einem Konzentrationslager im Inneren, von dem ich nichts weiß. BU-CHEN-WALD, Himmelherrgott. Ich sehe das Tor mit der Aufschrift Jedem das Seine. Es stinkt nach Tod wie in Meppen. Ich schlafe in der Kaserne vor dem Konzentrationslager: eine unendlich scheinende Abfolge von Übungsplätzen, Unterkünften, Küchen, Lagern und Speichern. Das Aufsichtssystem grenzt an Verfolgungswahn, Hunderte Wachen, Schilderhäuschen, Scheinwerfer, kilometerlanger, unter Hochspannung gesetzter Stacheldrahtzahn, riesige Stahlgitter öffnen und schließen sich. Ich bin bei der Staffelkompanie, einer Art Pionierkorps: Mechaniker und Ausbilder im Motorraddepot der Hitlerjugend.

Ich gehe nie ins Lager, ich überschreite nie die Jedem-das-Seine- Grenzlinie. Typischer Nazi-Sprachgebrauch, das Versprechen einer schrecklichen und unausweichlichen Strafe. Der Zeitgeist hier lässt weder Gnade noch Erlösung zu. In Italien sah ich mir gerne die auf Mauern aufgemalten Sprüche an. Der Duce hat immer recht; Allzeit bereit, den Rucksack zu schultern; Der Pflug reißt die Furche auf – das Schwert verteidigt sie … und weiter: Nur Gott kann den faschistischen Willen beugen … Man könnte vor Lachen sterben. Ich verabscheue Konformismus und diese Angeberslogans, Propaganda für Idioten, Kinkerlitzchen im Vergleich mit den Deutschen. In Buchenwald sind die Schriften anders, wie vom Teufel höchstpersönlich diktiert, bedrohlich und obszön, sie machen mir Angst. Die meisten Insassen sind politische Häftlinge mit rotem Stern, Juden mit gelbem Stern, russische und französische Soldaten. Es gibt auch die sogenannten prominenten Häftlinge, Leute, die dem Regime gelegen kommen, die man am Leben lässt und erpressen kann: Musiker, Maler, kommunistische oder sozialdemokratische Wortführer, Angehörige Hitler untreu gewordener Offiziere. Die „Prominenten“ werden anders als die anderen behandelt. Sie leben in nicht weit von meinem Schlafplatz entfernten Baracken außerhalb des Hochspannungszauns. Ich habe keinerlei Kontakt mit ihnen, auch nicht mit denen hinter dem Stacheldraht. Abends trägt der Wind einen süßlichen Geruch herüber, der sich in die Nase schleicht, irgendwie anhaftet, es lässt sich nicht leicht beschreiben. Sie verbrennen die Leichen. Ich werde nachfragen, aber das Thema ist auch bei den Deutschen tabu.

Deine Königin

24. August 1944, Buchenwald, Deutschland

Ich schiebe Dienst bei einer HJ-Abteilung an der Straße von Jena nach Erfurt. Um fünf Uhr morgens müssen wir raus, es gibt Fahrstunden und Kriegs-Abc. Ich spiele das Kindermädchen für die Grünschnäbel des Dritten Reichs, der größte ist vielleicht 16 Jahre alt. Rotznasen, die noch am Daumen lutschen, obwohl: Der eine oder andere ist schon auf Draht, wie ich es in ihrem Alter war, das muss ich einräumen. Ich bringe ihnen bei, wie man schießt, einen Reifen flickt, einen Keilriemen austauscht. Wenn das Motorrad dich im Stich lässt, bist du geliefert. Wir fahren dieselben Seitenwagenmaschinen wie die Wehrmacht, die Zündapp KS 750 (ist mir am liebsten, sie fährt 80 Stundenkilometer und ist besonders stabil) und die BMW R75. Richtige Schmuckstücke deutscher Motorbauindustrie. Man fährt zu dritt, zwei auf dem Motorrad, einer im Seitenwagen. Auf der Verkleidung ist das MG 24 montiert, ein fabelhaftes Maschinengewehr: 1500 Schuss in der Minute, hat nie Ladehemmung, kann einen Lkw öffnen, als ob er eine Sardinendose wäre. Die Amerikaner sind nicht weit weg, es werden diese Jungspunde sein, die sie aufhalten müssen. Sie sollten wenigstens ein paar Dinge wissen, um nicht sofort im Grab zu landen. Ich schaue sie an und sie tun mir leid. Sie können nicht fahren, sie wissen nicht, wie man den Ladestreifen am Maschinengewehr wechselt, sie machen sich in die Hose. Der heilige „Aufruf“ des Führers hat sie hypnotisiert, sie wollen für Großdeutschland sterben. Die werden sie in Stücke hauen …

Nach ein paar Stunden Unterricht im Fahren und Schießen erteilt mir der Ausbildungsoffizier die Erlaubnis, vorzeitig zurückzukehren: Mein Seitenwagen ist mit allerlei Gerät gefüllt, das repariert werden muss. Da habe ich großes Schwein gehabt, wie ich das sehe. Ich hoffe jedes Mal, es zeitig zu schaffen, um die Kantinenschicht nicht zu verpassen. Wir sind 3000 Mann in den Kasernen um Buchenwald: Jede halbe Stunde ist eine andere Einheit an der Reihe. Unsere Schicht ist um halb elf zum Essenfassen dran, ich möchte dabei sein, um meinen Platz in der Warteschlange nicht zu verlieren. Ich gebe Vollgas und komme um elf Uhr mitten im Fliegeralarm an. Mist, ich habe mich verspätet. Die Sirenen schnarren erst, dann heulen sie, sie hören nicht auf. Ich beachte sie nicht, es kümmert mich nicht. Ich bin hungrig, im Krieg gewöhnst du dich dran. Wenn du neben einem Eisenbahngleis wohnst, hörst du die Züge bald auch nicht mehr. Ich fahre den Seitenwagen ins Depot und steuere geradewegs die Kantine an. Die Sirene heult noch immer, aber ich BIN HUNGRIG. Die Straße führt mitten durch die Luftschutzgräben. Ich beschleunige meine Schritte.

„Beni, Beni, schnell, komm, komm, wirf dich ins Loch.“

Alle Soldaten rufen aus ihren Gräben nach mir. Sie rufen auf Deutsch, Italienisch, Russisch, Slawisch, sie fuchteln mit den Händen.

„Leoni, Leoni, Leoni. Kommmm! Schnell, schnell.“

Ich schaue zurück. Herrgott, ich stehe allein mitten auf der Straße! Die anderen sind schon in den Schutzräumen, sie haben begriffen, dass es diesmal anders ist, nicht der „übliche“ Bombenangriff. Es gibt Soldaten, die Dinge ahnen, noch bevor sie geschehen. Sie haben ein Gespür wie ein bösartiger Hund, der weiß, wann ihn sein Herr töten will. Das Tier bepisst sich, wird gefügig wie ein Lämmchen, es kriecht und winselt, damit sich der erbarmt, der es in den Kopf schießen wird. Das ist der Überlebensinstinkt, das sind die trainierten Nerven.

Mit einem Sprung hechte ich in die Grube. Die Sirenen spielen verrückt, es ist eine Flächenbombardierung, es regnet Bonbons zu 500, 1000 und 2000 Pfund, Splitterbomben, Höllenflammen. Die amerikanischen B-17 ziehen im Tiefflug in durch Jagdflugzeuge gesicherten Zwölfergeschwadern durch. Das Dröhnen ist furchtbar. Nicht das Lager ist das Ziel, sondern die Fabrik daneben, das Gustloff-Werk, in dem die Gefangenen Präzisionsbauteile für jeden Waffentyp herstellen, auch für die V2 Rakete. Die Flugabwehr schießt Kugeln, die sich im Himmel verlieren, die Erde öffnet sich wie eine Nuss unter dem Hammer. Ich bete, ich bete nur für mich allein. Herrgott, rette mich! Wenn das Bonbon einschlägt, wird dieses Loch zu meinem Grab. Es besteht keinerlei Hoffnung, außer auf das Glück oder die Hilfe des Allmächtigen. Doch warum sollte Gott ausgerechnet mich aus dem Dreck ziehen? Womit hätte ich das verdient?

Die neben mir halten sich die Ohren zu, schließen die Augen, murmeln etwas, das ich nur erahne. Nach einer, vielleicht zwei Stunden, vielleicht auch etwas weniger, lässt der Orkan nach. Wir kriechen aus den Gräben, Tote und Verwundete bleiben zurück, ich kann ihre Gesichter nicht unterscheiden, sehe alles unscharf. Schwarze Schatten laufen wie Billardkugeln von einem Loch zum nächsten. Es stinkt nach verbranntem Fleisch, verbranntem Blut, verbranntem Holz. Pferde- und Hundekadaver, Staub, Asche, Rauch, Trümmer, Körper liegen herum. Weitere Explosionen reißen schwimmbeckengroße Krater in den Boden. Ich stolpere über ein glatt abgetrenntes Bein. Die Baracken der „Prominenten“ sind restlos zerstört. Ein grauer Schleier umhüllt alles, es ist unerträglich heiß. Der Wind wirbelt über Metall-, Blei- und Glasstücke herum. Ein Soldat kriecht auf den Ellbogen und zieht eine Blutlache hinter sich her, ich drehe ihm den Rücken zu: Von der Halsader bis zum Nabel sind sieben Splitter z-förmig in seine Brust eingeschlagen, wie dem heiligen Sebastian auch. Ich kann nichts tun, ich fühle nichts, ich bin taub, meine Hände zittern, meine Augenlider ebenso.

Schlagartig wird es wieder laut, ich höre Sirenen, Klagen, auf Deutsch und Ukrainisch gebellte Befehle. Männer und Frauen haben sich in den Trümmern verirrt, sie sind von diesem schrecklichen schwarzweißen Dunst umhüllt und brüllen in verschiedenen Sprachen und Dialekten. Sie empfehlen Gott ihre Seelen, sie fluchen, weinen, flehen, rufen nach ihren Müttern. Mich ekelt, ich muss mich übergeben. Meine Uniform ist zerrissen, die Hose ist mit ich weiß nicht wessen Blut beschmutzt, vielleicht mit jenem des Soldaten, der kroch, meine Schuhe sind blutdurchtränkt. Ich ziehe umher wie ein Gespenst. Wo bin ich? Ein grüner Umriss erscheint, ein Unteroffizier gibt mir ein Gewehr. Ich muss eine Gruppe Gefangener bewachen. Da ist ein hochgewachsener, dünner alter Herr mit Schnauzer und Dreitagebart. Er gehört zu den Exzellenzen, ist einer von denen, die in den Baracken außerhalb der Umzäunung untergebracht sind. Er ist bei klarem Verstand.

„Junge, du bist Italiener?“

„Ja, mein Herr.“

Der alte Mann zeigt auf eine Frau, die mit dem Rücken an einem Baum gelehnt auf dem Boden sitzt, die Beine sind schlaff wie bei einer sizilianischen Marionette. Der Kopf baumelt, ich hebe ihn an, er ist blutverschmutzt, Blut fließt ihr aus dem Mund. Ihr Gesicht ist versengt, das Haar platt gedrückt, schwarz von Asche, weiß von Staub, blutdurchdrungen, um den Hals trägt sie ein Kettchen. Sie spricht nicht, ist zwar bei Bewusstsein, aber in schlechter Verfassung. Sie hat Verbrennungen, ein Knochen ragt aus ihrem linken Arm.

„Kennst du sie?“, fragt mich der Alte.

„Nein, Herr.“

„Sie ist deine Königin.“

Er spricht das „deine“ aus, als ob er mich in die Knie zwingen wollte. Sicher, Prinzessin Mafalda di Savoia. Man hat mir erzählt, dass sie hier wäre, aber ich hatte sie noch nie gesehen. Sie ist im Block für „besondere Häftlinge“ einquartiert: Ihre Baracke bekam einen Volltreffer ab. Der Alte zeigt auf eine Stelle auf dem Hügel.

„Siehst du? Es war die grünweiße auf der Kuppe, sie wurde getroffen und geriet in Brand … „deine“ Königin ist in den Flugschutzraum geflüchtet, aber der wurde auch getroffen.“

Der Alte ist Léon Blum (habe ich später erfahren), Sekretär der Sozialistischen Partei Frankreichs, früherer Ministerpräsident der Volksfrontregierung. Er lebt in einem Häuschen, nicht weit von „meiner“ Königin entfernt. Man befiehlt mir, Mafalda in einen zur Krankenstube umfunktionierten Saal im SS-Bordell zu befördern, das Krankenhaus ist überfüllt, da nehmen sie niemand mehr auf. Wir bauen aus Leiterstücken eine Bahre, ich lade sie auf und bringe sie zu den Ärzten.

Man drückt mir Pickel und Schaufel in die Hand, um Überlebende aus den Trümmern zu bergen und Tote zu begraben. Mehrere Tage lang tun wir nichts anderes, als Leichen in die Massengräber zu werfen. 300 bis 400 munkelt man, aber meiner Ansicht nach sind es deutlich mehr. Ich bewege mich wie ein Automat, es ist zu viel für mich, das schaffe ich nicht. Ich hasse die Deutschen, ich hasse die Amerikaner, die dieses Massaker angerichtet haben, ich hasse Buchenwald.

Drei Wochen nach dem Bombenangriff werde ich nach Erba geschickt, in der Provinz Como, hinter Piacenza, um die Gegend von Partisanen zu säubern. Endlich wieder in Italien, ich hab nur noch eins im Kopf: abhauen, nach Hause zurück.

Partisan

Oktober–Dezember 1944, Bobbio, Trebbiatal, Emilia-Romagna

Spätherbst, es schneit und ist kalt. Die Amerikaner bombardieren, ich bin als Meldefahrer im Einsatz. Der Widerstand im Trebbiatal ist außergewöhnlich stark. Ich bin an der Endstation angekommen und habe beschlossen: Bei der ersten Gelegenheit mache ich mich aus dem Staub und bitte die Bauern, mich zu den Aufständischen zu bringen. Mit dem Faschismus und diesen Nazischurken bin ich fertig. Ich desertiere und heuere bei Giustizia e Libertà (Gerechtigkeit und Freiheit, Widerstandsbewegung gegen den Faschismus, Anm. d. Ü.), erste Division Piacenza, vierte Brigade, an. Auf dem Monte Penice kämpfe ich gegen Schwarzhemden und mongolische SS, aus früheren Gefangenen und kasachischen Deserteuren der Roten Armee gebildete Halsabschneiderbataillons.

1945

April 1945, Rivalta im Trebbiatal, Emilia-Romagna

Der Vorabend vor der Befreiung ist angebrochen, aber es ist noch nicht aus, jedenfalls nicht für mich. Am 24. April sind wir in Rivalta stationiert, zwischen Bobbio und Piacenza. Versprengte schießen auf alles, was sich bewegt. Sie sind grausam und wuterfüllt. Es kommt zu einem heftigen Schusswechsel. Maschinengewehre knattern, sie schießen auf mich. Ich suche Schutz, entferne mich von der Feuerlinie, aber eine Kugel bohrt sich in meinen Rücken, genau zwischen die Schulterblätter. Blut sprudelt wie Wasser aus einem Springbrunnen. Der Atem bleibt mir im Hals stecken, ich spucke Blut, atme nicht mehr. Scheiße, diesmal ist es aus.

Die Kameraden bringen mich ins Krankenhaus nach Bobbio, die Stadt ist inzwischen von den Faschisten befreit. Der Arzt untersucht mich: „Ich kann nichts machen, sie sitzt zwei Fingerbreit vom Herzen entfernt.“ Die Kameraden legen mich auf die Ladefläche eines Lkw und fahren mich nach Piacenza, ins Lazarett. „Halt durch Beni.“ Drei Stunden lang bin ich unterm Messer, US-Ärzte retten mir das Leben, aber die Kugel bleibt drin. An der Stelle, an der sie sitzt, kommt man nicht an sie ran. Vier Tage später wache ich wieder auf, jetzt ist der Krieg wirklich aus. Ich habe eine Kugel im Rücken, die Narbe werde ich mein Leben lang behalten. Doch ich habe überlebt, es ist gut gelaufen. Jetzt habe auch ich das Gespür, das Hunde und Soldaten entwickeln, mit dem sie Dinge wahrnehmen, noch bevor sie geschehen …

Die Krankenpflegerin holt die Schüssel unter meinem Hintern heraus und dreht mich auf die Seite. Zart wischt sie mit einem feuchten Tuch über die Narbe, es riecht herb nach Desinfektionsmittel. Ich bin bloß ein altes Wrack am Ende des Weges. Sie hat Mitleid, vielleicht Erbarmen. Wenn sie von der „zwei Fingerbreit vom Herzen“ entfernten Kugel wüsste … 1964 erhielt ich die Belobigung der Republik für den Partisanenkampf und eine Rente als Kriegsinvalide. 1982 verlieh mir Staatspräsident Pertini einen Orden, aber was weiß sie davon … Sie erzählt, dass in Amerika weitere Flugzeuge abstürzen, es gibt Tausende Tote. Sie meint, es wäre ein Attentat. Bin Laden, dieses Arschloch, immer dieselbe Geschichte. Die Krankenpflegerin hält meine Hand, ihr süßliches Parfum beruhigt mich. Aljoscha wacht über mich. Da bist du nun, mein unglücklicher Sohn.

1946

Nach dem Zweiten Weltkrieg kehre ich als Arbeitsloser nach Bozen zurück. Nur die Amerikaner geben uns Beschäftigung, ich arbeite als ziviler Fahrer für sie. Ein paar Monate später stellt mich Tazio Nuvolari ein. Genau, der Nuvolari, der „Nivola“, der „große Tazio“, der Rennfahrer. Mit dem Lkw fahre ich nach Tirol, um alte Wehrmachtsfahrzeuge abzuholen, die er in seinem Werk in Mantua zu Traktoren umbaut. Der „Nivola“ ist ein Mythos, aber ich kriege nur einen Hungerlohn und reiß mir den Arsch auf, die Ruhezeiten dauern viel zu lange. Ich brauche Arbeit, richtige Arbeit.

Das Verdienstkreuz der Republik Italien wurde Beniamino Leoni für seine Teilnahme am Partisanenkampf in der ersten Division Piacenza verliehen. Leoni wurde auch vom Staatspräsidenten Sandro Pertini ausgezeichnet.

Eine Chance

Oktober 1946, Matteottiplatz, Bozen

In der Stadt fehlt es an allem, es gibt nicht einmal Mehl fürs Brot, sie teilen bloß gemischtes Polentamehl aus. Ich suche nach einer Stelle als Fahrer, aber ich finde keine. An den Laubensäulen auf dem Matteottiplatz hängen Anschläge: Arbeitskräfte für die Kohlegruben in Frankreich werden gesucht, meldet euch bei der Arbeiterkammer in der Horazstraße. Am nächsten Morgen bin ich da, mein Gesicht sagt: Nehmt mich! Zur Hölle, was für eine Schlange. Vorne steht dieser Typ, Arsenio Boschetti, ich kenne ihn vom Sehen. Er wohnt neben uns in der Semirurali-Siedlung. Rabenschwarzes, mit Brillantine geglättetes Haar, platt gedrückte Boxernase, bestens gepflegtes Schnurrbärtchen, zwei schaufelgroße Hände, er raucht Nazionali ohne Filter, eine Kippe nach der anderen. Mit 20 hat er schon nikotingelbe Fingernägel. Wir sind eine laute, freche Warteschlange, hungrige, aus der Bahn geworfene, auf Chancen erpichte junge Leute. Wir beide sind „qualifiziert“, ich als Mechaniker, der sogar noch einen abgestorbenen Ast zum Fahren bringt, Arsenio als im Albanienfeldzug abgehärteter Fahrer und Panzerfahrer. Der Typ von der Gewerkschaft kommt auf die Straße und verspricht uns das Paradies, er wirft uns den Köder hin.

„Die CGIL (einer der drei großen Gewerkschaftsbünde in Italien, Anm. d. Ü.) – schreit er – hat gerade eben ein Abkommen mit der Confédération Générale du Travail unterzeichnet. Sie nehmen 20.000 italienische Arbeiter für die Kohleabbaugebiete Pas-de-Calais, Lothringen und in Südfrankreich. Unterschreibt die Verpflichtung und ihr werdet angemessenen Lohn, gute Verpflegung und beste Unterkünfte in anständigen und sauberen Zimmern mit höchstens drei Betten bekommen. Ihr habt die gleichen Rechte wie die Arbeitskräfte jenseits der Alpen, die Fahrtkosten werden von der französischen Regierung übernommen.“

Bingo! Wir beißen an, der Typ steckt uns mühelos in die Tasche. Wir unterschreiben die Verpflichtung und den Vertrag: ich als Mechaniker, Arsenio als Fahrer. Am Abend hören wir zur Feier des Tages umsonst das Quartetto Cetra im Bar Sociale, sie bringen Lieder des Trios Lescano. Am Freitag sitzen wir schon im Zug. Ich trage eine Hose aus grauem Tuch, eine Jacke aus grauem Tuch, einen Mantel aus schwarzem Tuch und ein weißes Hemd. Alles, was ich besitze, stecke ich in den Koffer: einen grünen US-Army-Pullover, zwei lange Unterhosen, zwei Paar Wollsocken, zwei ärmellose Unterhemden, ein Rasiermesser, einen Laib Schwarzbrot, Nuvolaris Foto mit Autogramm, das Foto eines Mädchens vom Matteottiplatz, das dreifarbige Giustizia-e-Libertà-Halstuch und den CGIL-Ausweis. Meine Mutter drückt mir 1000 Lire in die Hand, ihre gesamten Ersparnisse.

Das Bergwerk

November 1946, Billy-Montigney, Nordfrankreich

Ich habe einen Sechser im Lotto. Andere Italiener wandern zu Tausenden illegal in Frankreich ein, viele sterben auf dem Fußmarsch über die Alpen. Wenn sie einen von denen erwischen, die es schaffen, stecken sie ihn ins Gefängnis oder in die Legion.

Sie behandeln uns schlechter als Tiere. Die Franzosen verzeihen uns den Dolchstoß von 1940 noch immer nicht. In der Unità habe ich gelesen, dass man im Süden ein Barackenlager mit Auswanderern in Brand gesteckt hätte, einige wären gestorben. Wir sind ein ausgehungertes Volk, das bereit ist, für ein Stück Brot zu sterben. Aber nicht mit mir, ich habe den Vertrag. Lohn, Unterkunft und Essen sind gewährleistet, so hat es die Gewerkschaft zugesichert. Ich bin Mechaniker, Arsenio ist Fahrer. Wir brauchen gar nicht in die Schächte hinunterzusteigen.

Billy-Montigney, Provinz Lille, liegt im Norden, im Département Pasde-Calais. Ein beliebiger Name. Sobald wir erst mal da oben angekommen sind, schmilzt die Begeisterung dahin wie Schnee in der Märzsonne. Eine geisterhafte Landschaft erwartet uns, schwarze Berge aus Staub und Gestein, Kohleschutt, in Reihen aufgestellte Baracken aus Holz und teergetränktem Karton. Auch die Hütten sind schwarz und mit Stacheldraht umgeben. Sie waren ursprünglich von den Deutschen für die russischen Gefangenen aufgestellt und später von den Amerikanern genutzt worden, um die Deutschen darin unterzubringen. Jetzt sind wir dran. Der kalte Novemberwind gewährt keine Pause, alles ist erbarmungslos grau. Die Schachttürme sind dunkel und düster, sie sehen aus wie Türen zur Hölle. Man bringt uns gemeinsam mit acht anderen in einem großen Raum unter. Sie geben uns eine Eisenpritsche, eine dreckige Matratze, eine Art Betttuch aus kratzigem Stoff, zwei gebrauchte Decken. Wir können unser Zeug in die Freiräume zwischen den Betten legen, Jacken und Hosen an die in die Wände eingeschlagenen Nägel hängen. Ein „alter“ italienischer Bergmann, er wird so um die 40 sein, erklärt uns die Lage: Die Bedingungen sind erbärmlich, der Lohn zu niedrig, viele werden krank, einige sterben, viele geben nach wenigen Monaten auf. In den Baracken friert man im Winter und erstickt im Sommer. Alle drei Worte hustet er, er leidet an einem Lungenemphysem.

Wir begreifen schon bald, dass wir in der Scheiße stecken. Die hier brauchen weder Fahrer noch Mechaniker, sondern Leute mit kräftigen Armen, die sie in die Gruben schicken können. Schon am ersten Tag werden wir in die Schächte beordert. In der Tasche habe ich das Flugblatt auf Italienisch und Französisch, das mir die CGIL bei der Verpflichtung ausgehändigt hatte: kostenlose Unterkunft, kostenlose Arbeitskleidung, ein Jahr Ausbildung, höherer Lohn nach den ersten drei Monaten …

Stattdessen: Wir leben in stinkenden Baracken und kriegen einen Hungerlohn.

Stattdessen: Zwei Drittel vom Lohn gehen für „Gastlichkeit“ und Kantine drauf, 40 bis 50 Franken am Tag fürs Zimmer, weitere 200 fürs Essen.

Stattdessen: Die Unterkunft ist eine eklige Barackensiedlung im Schlamm.

Stattdessen: Sie schicken uns sofort in die Stollen, ohne auch nur einen Wisch mit Anweisungen, wie man am Leben bleiben könnte.

Stattdessen: Wir müssen sogar für die Arbeitskleidung bezahlen, eine alte Militäruniform aus rohem Hanf.

Sie trennen uns: Mich, Beniamino Leoni, schicken sie zu den Steinen, Arsenio Boschetti zur Kohle. Ich werde zum Stollenvortrieb eingeteilt, der gefährlichsten Arbeit, die es gibt, weil dort Steinstaub entsteht. Man gibt mir Helm, Laterne und Pickel, es gibt kein Licht, keine Luft. Den Kohlestaub kann man ausspucken, Steinstaub nicht: Er verschließt die Lungenbläschen und tötet dich durch Silikose. Die Polen erklären mir alles, sie arbeiten im Akkord und verdienen ein hübsches Sümmchen, aber für mich bleibt nichts übrig. Hier ist mein Leben keinen Heller wert, so viel ist klar. Ich könnte genauso gut jetzt abkratzen, Arsenio wäre der Einzige, der es bemerken würde. Vielleicht noch die Polen, es sind anständige Leute, loyal, gut, mutig, große Trinker, stark wie Stiere. Nach einem Monat werden die Polen wegen mir wütend.

„Du schuftest genauso wie wir, Beni, du musst mehr bekommen. Das ist nicht richtig, dass du für einen Hungerlohn verreckst.“

Diese Christenmenschen protestieren für mich in der Direktion. Es kommt heraus, dass ich als Fahrer und nicht als Grubenarbeiter eingestellt wäre. Das Ergebnis … von den Steinen, bei denen man stirbt, schicken sie dich zur Kohle, bei der man ebenfalls stirbt. Auch da ist es ein Scheißleben. Ich ende in 1200 Meter tiefen Schächten, in dunklen Stollen. Ständig kommt es zu Unfällen, aber du kannst dich nicht beschweren, es gibt keine Gewerkschaft. Der französische Bund rührt keinen Finger für uns Italiener, wir sind Mücken, die man mit der Hand wegwedelt.

Am Abend kehre ich ins Rattenloch zurück, das sie „menschenwürdige Unterkunft“ nennen und spucke mit Kohle vermischtes Blut. Der Kohlestaub dringt in die Haut, zwischen die Haare, unter die Nägel, unter die Augenlider, verkrustet in den Gesichtsfalten. Man stinkt nach Kohle, hat einen pelzigen Mund. Sogar der Bergleuteschweiß soll schwarz sein, nun, es stimmt. Du kannst dich waschen, solange du willst, aber du stinkst immer noch. Die Toiletten sind abscheulich, die Abflüsse sind verstopft, die Jauche strömt um die Baracken herum. Wenn es regnet, tropft Wasser durch das Dach, die Erde wird zu Morast, einem ekelhaften Sumpf, schwärzer als Erdöl. In der Baracke wachsen Moos und Schwämme in der Feuchtigkeit, auch sie sind giftig. Die Kantine ist unglaublich, nicht einmal die Deutschen kochen derartig schlecht: nichts als Kartoffeln und in Spülwasser ersoffene, verkochte Nudeln. Wir essen diese Kacke, um nicht zu verhungern. Die KPI (Kommunistische Partei Italiens) und die CGIL haben sich von Degasperi hereinlegen lassen, der schweigt und nicht aufmuckt. Er will die Franzosen nicht verärgern, nicht jetzt, da es um das Geld für den Marshallplan geht. Ich verbringe das Weihnachtsfest 1946 in den dunklen Gruben und schaufle Kohle in Waggons. Mitten im Nebel und Ruß kann ich den Tag nicht mehr von der Nacht unterscheiden.

1947

Jean Gabin

April 1947, Billy-Montigney, Nordfrankreich

Nach vier Monaten schauen Arsenio und ich uns in die Augen. Er ist von den Nazionali auf Gauloises Caporal mit dunklem Latakia-Tabak umgestiegen, die würzig und gut riechen. Selbstverständlich ohne Filter, seine Finger sind jetzt noch gelber als früher. Arsenio raucht viel und sagt wenig. Aber wenn er den Mund aufmacht, redet er nur selten Unsinn, jeder Satz ist gut abgewogen. Er sieht genauso aus wie Jean Gabin in Der Tag bricht an, obwohl er lieber Amedeo Nazzari in Der Bandit