4,99 €

Mehr erfahren.

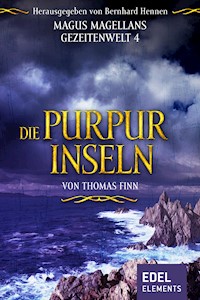

- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Gezeitenwelt

- Sprache: Deutsch

Surjadora – die tapferste Heldin der Gezeitenwelt! Ein verheerender Sturm ist erst der Beginn zahlloser tödlicher Gefahren, die der kurjamäischen Expeditionsflotte im Ozean des Morgens drohen. Ausgesandt, den Kauffahrern Serkan Kataus das Geheimnis der Purpurgewinnung zu entreißen, stoßen die tapfere Surjadora und ihre Getreuen auf ein uraltes Mysterium und begegnen alten und neuen Helden im Zwielicht einer Welt, die von Verschwörungen und Katastrophen heimgesucht wird. Sie alle eint die Suche nach einem Geheimnis, das hinter einem Gespinst aus Träumen, Intrigen und Liebe verborgen liegt – das sagenumwobene "Weltennetz"… "Ein beeindruckendes Projekt. Die originellste Idee, die mir in der Fantasy je begegnet ist." Andreas Eschbach

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 584

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Surjadora – die tapferste Heldin der Gezeitenwelt!

Ein verheerender Sturm ist erst der Beginn zahlloser tödlicher Gefahren, die der kurjamäischen Expeditionsflotte im Ozean des Morgens drohen. Ausgesandt, den Kauffahrern Serkan Kataus das Geheimnis der Purpurgewinnung zu entreißen, stoßen die tapfere Surjadora und ihre Getreuen auf ein uraltes Mysterium und begegnen alten und neuen Helden im Zwielicht einer Welt, die von Verschwörungen und Katastrophen heimgesucht wird. Sie alle eint die Suche nach einem Geheimnis, das hinter einem Gespinst aus Träumen, Intrigen und Liebe verborgen liegt – das sagenumwobene "Weltennetz"…

"Ein beeindruckendes Projekt. Die originellste Idee, die mir in der Fantasy je begegnet ist." Andreas Eschbach

Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH

© 2015 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg

www.edel.com

Copyright © 2003 by Thomas Finn

Copyright © Idee, Konzeption und Herausgeberschaft: Bernhard Hennen

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.

Covergestaltung: Designomicon

Konvertierung: Datagrafix

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.

ISBN: 978-3-95530-701-1

facebook.com/edel.ebooks

Ich bin ein Träumer. Denn ein Träumer ist einer, der seinen Weg nur bei Mondlicht findet, und seine Strafe ist, daß er den Morgen vor der übrigen Welt dämmern sieht.

OSCAR W

Bücher und Pergamente‹, so steht es in goldenen Lettern auf einer Gedenktafel am Eingang der Universität von Andhakleia, gleichen den Aschepuppen der Verstorbenen, die in kunstvoll geschnitzten Totenbarken zur letzten Ruhe geleitet werden. Denn so, wie die Aschepuppen dem wahren Abbild der Verstorbenen nur ähneln, vermögen auch niedergeschríebene Worte nur einen Teil der Wahrheit einzufangen.‹

Als ich jung war, habe ich mich oft gefragt, welcher Sinn in diesen Worten verborgen liegt. Erst heute, da ich eine gealterte Frau bin und mít dieser Chronik zu bewahren versuche, was einst mit unserer Welt geschah, verstehe ich jenen längst verblichenen Lehrmeíster aus Andhakleía der seinen Schmerz in Stein meißeln ließ. Und wie ein Fluch quält auch mich das Wissen darum, in dem Augenblick, in dem ich diese Zeilen schreibe, die Schöpferin dessen zu sein, was in Zukunft als Wahrheit gelten wird.

Wenn ich nun in meiner Chronik ein drittes Mal zu den Tagen vor dem großen Unglück zurückkehre, so geschieht es in dem Bestreben, der Wahrheit über die zurückliegenden Ereignisse auf unserer Welt in ihren vielfältigen Spielarten gerecht zu werden. Denn die Suche nach der Wahrheit ist zuallererst auch die Suche nach dem Beginn von allem.

Aus diesem Grunde sollen die folgenden Aufzeichnungen Geschehnisse würdigen, die in Kurjameos ihren Auftakt nahmen.

Maharadscha Mahatargos III. hatte in jenen Tagen eine geheime Expeditions- flotte in den Ozean des Morgens entsandt. Ihrer Besatzung sollte es vorbehalten sein, jenem Insel reich, das einst nur als Mythos bekannt war, einen festen Platz auf den Landkarten unserer Welt zu erobern. Die Rede ist von Coleopa, dem in den Weiten des Ozeans verborgenen Archipel, das heute ein jedes Kind die Purpurinseln nennt.

Doch der Zeitpunkt für die Expedition war mehr als unglücklich gewählt, denn die Coleopäer waren damit beschäftigt, eine königliche Hochzeit auszurichten – und ihren König zu stürzen.

Damit nahmen Ereignisse ihren Lauf, die das Bild der Welt, so wie sie unseren Vorfahren vertraut war, völlig veränderten.

Wenn man mich also fragt, womit all die schicksalhaften Begebenheiten jener Zeit ihren Anfang nahmen, lautet eine von vielen Antworten: mit einer Verschwörung! Es waren Ereignisse, die für sich gesehen nicht den Anspruch erheben, der Beginn von allem gewesen zu sein, mit Sicherheit aber einen Beginn darstellten ... «

SCHWESTER DOLORES, CHRONIK EINER VERLORENEN ZEIT, BD. II, NIEDERGELEGT ZU CANTAMO IM 540. JAHR DER ABWESENHEIT GOTTES

Omen am Mauga Kara’tubo

An der Westküste von Peni’tapu, im Archipel von Coleopa, am 11. Tag des Hitzemondes, im 458. Jahr der Abwesenheit Gottes

Der königliche Katamaran näherte sich der Vulkaninsel Peni’tapu im metallenen Schein des Abendlichts. Als wollten die Wolken, die fern im Westen dahinjagten, sie einholen, glitten die beiden Rümpfe des Bootes gleich wütenden Zaikarhaien durch das glasigblaue Meer. Wo sie die Wasseroberfläche zerteilten, blieben zwei Narben aus Schaum und Gischt zurück, die erst weit hinter dem Segler im Auf und Ab der Wellen vergingen.

Buralofa, der sonst nichts unbeobachtet ließ, hatte indes keinen Sinn für die Stimmung dieses Abends. Er war auf der Jagd, und als Jäger galt sein Augenmerk der Fährte, die sein Opfer hinterließ.

Warmer Seewind fuhr durch sein purpurn gefärbtes Haar und ließ die geflochtenen Bänder, die seine Hand- und Fußgelenke schmückten, unstet flattern. Seine Haarfarbe verriet schon von weitem, daß er ein Gesandter des Königshauses war; doch nur wer die Perlenbestickung der Bänder zu lesen vermochte, der erkannte, daß er niemand Geringerem gegenüberstand als dem Obersten Richter Coleopas.

Wie alle Richter entstammte Buralofa einer der Hohen Familien des Archipels. Und wie sie rühmte auch er sich der Nachfahrenschaft des Gottessohns Eomes, welcher das Reich der Tausend Inseln einst mit Leben und Schönheit erfüllt hatte, um seinen Vater, den göttlichen Fischer jenseits des Himmelszeltes, zu erfreuen. Dessen Stimme konnte der Erleuchtete – so besagten es die überlieferten Worte Eomes’ – im Brüllen der Brandung und im Gesang der heiligen Wale vernehmen.

Der Oberste Richter wußte, daß er unter den Bewohnern des Archipels als lebende Legende galt. Auf fast sechzig Jahresläufe konnte er nun zurückblicken, von denen knapp die Hälfte auf den Richterdienst für das coleopäische Herrscherhaus entfiel. Niemals in seiner Amtszeit hatte Buralofa einen Verbrecher entkommen lassen, und niemals war er aus einem offenen Kampf als Verlierer hervorgegangen. Dabei war er ein Reisender, dem es vergönnt war, Inseln zu sehen, welche die meisten Coleopäer nicht einmal vom Hörensagen kannten – ausgenommen vielleicht die Hundertschaft der ihm untergebenen Richter oder die Schar der Fernhändler, die im gesamten Inselreich unterwegs waren.

Der Oberste Richter war stolz auf sein Amt. Viele Krieger des Reichs der Tausend Inseln versuchten zeit ihres Lebens vergeblich, die Aufmerksamkeit von König Halapua zu gewinnen. Die Ehre, von ihm zum königlichen Richter ernannt zu werden, galt vielen als das höchste aller Ideale.

Ein Richter besaß nicht nur die Befugnis, Urteile über die Mitglieder der Hohen Familien zu verkünden und ihre Fehden zu schlichten. Zu seinen Aufgaben gehörte es vor allem, Verbrechen zu ahnden; insbesondere solche, die sich zwischen den Inseln zutrugen und sich damit der Zuständigkeit der Solaren entzogen, wie die Inselstatthalter genannt wurden. Piraterie und Perlenraub waren die häufigsten dieser Vergehen. Meist wurden sie von heimatlosen Raubfischern begangen, die mit ihren Sippen von Insel zu Insel zogen, um so ihrer Ergreifung zu entgehen.

Die Solare nahmen die Dienste der Richter nicht gern in Anspruch, da dies allgemein als Eingeständnis von Schwäche gewertet wurde. Wenn sie dennoch nach den Richtern riefen, war dies stets ein Zeichen dafür, daß die Gefahr vom Territorium eines anderen Solaren ausging. Denn wenn die Hohen Familien des Archipels etwas noch weniger schätzten als die Einmischung der königlichen Richter in ihre Angelegenheiten, dann waren es die Übergriffe anderer Hoher Familien innerhalb ihres Herrschaftsgebietes.

Coleopa benötigte die Richter, um das Gleichgewicht der Kräfte zu wahren, doch man fürchtete sie auch. Buralofa stellte da keine Ausnahme dar. Im Gegenteil.

Erst vor zwei Jahren war wieder ein wenig Ruhe in sein rastloses Leben eingekehrt. Damals hatte ihm König Halapua die Ehre angetragen, die Ausbildung seines einzigen Sohnes zu übernehmen: des Prinzen Nukulahi.

Der königliche Sproß sollte in wenigen Tagen verheiratet und zum neuen König des Reichs der Tausend Inseln gekrönt werden. Sieben mal sieben Jahre lebte der alte Herrscher schon, und die Tradition verlangte, daß er sein Amt nun an seinen Sohn abtrat.

Buralofa hatte sich oft gefragt, ob König Halapua sich an den Brauch halten würde. Mehr als nur einmal hatte der König gegen althergebrachte Traditionen verstoßen, vor allem, wenn es darum ging, die Macht der Solaren zu beschneiden. Dem einfachen Volk brachte Halapua oftmals mehr Wertschätzung entgegen als den Vertretern der Hohen Familien. Er beurteilte seine Untertanen nach ihren Taten und ihrer Treue und nicht nach ihrer Herkunft. Das hatte in der Vergangenheit oft für Unmut unter den Hohen Familien gesorgt. Das einfache Volk aber liebte ihn. Selten hatten die Coleopäer einen Herrscher so verehrt wie ihn.

Doch jetzt war ein Verbrechen geschehen, das sich gegen das Königshaus selbst richtete. Ein Verbrechen, das den Obersten Richter bis zu der Vulkaninsel am Horizont geführt hatte, die sich mit jedem Augenblick deutlicher aus dem Meeresdunst schälte.

Buralofa ergriff eines der Taue aus Kokosfasern und schwang sich unter dem großen, aus Guanußblättern geflochtenen Segel hindurch, um das Gewicht auf den backbordseitigen Rumpf zu verlagern. In einer fließenden Bewegung ließ er seinen Körper zurückfallen, so weit, daß sein narbenbedeckter Rücken fast die Meeresoberfläche berührte. Der gegenüberliegende Rumpf des Bootes hob sich einige Fingerbreit über die Wasseroberfläche, während der Katamaran eine langsame Rechtswende beschrieb. Zufrieden zog sich Buralofa an dem Tauende wieder nach oben, und der Katamaran hielt den neuen Kurs.

Der Oberste Richter dachte an die vor ihm liegende Aufgabe. Keine Woche war es her, daß König Halapua ihn zu sich bestellt hatte, denn auf der Königsinsel Nuku’atepe war die Grotte mit der geheimen Waffenkammer des Herrschers geplündert worden. Die entwendeten Waffen bestanden allesamt aus kostbarem Eisen – ein Metall, das man auf Coleopa nicht zu schmieden vermochte.

Der Diebstahl, so lautete die Anordnung des Königs, mußte unbedingt geheimgehalten werden, denn die Waffen galten als unersetzliche Garanten der Macht im Reich. Sie stammten noch aus einer Zeit, die beinahe so bedeutend für die coleopäische Geschichte war wie die Erschaffung des Archipels durch den göttlichen Fischer: der Zeit des Überfalls der Fremden vom Rande der Welt.

Jeder Coleopäer kannte die Geschichten, die vom Vater an den Sohn weitergegeben wurden. Sie kündeten von grausamen Fremden mit schmalen Augen, die vor fünf Generationen aus einem großen Land weit jenseits des westlichen Meeres gekommen waren. Serkan Katau nannten die Schmaläugigen ihre Heimat am Weltenrand, und gleich nach ihrer Ankunft hatten sie vom König und seinen Solaren Unterwerfung gefordert.

Zunächst hatten die Hohen Familien geglaubt, der Gottessohn Eomes sei wie prophezeit zurückgekehrt, denn Wissen und Gerätschaften, die den Fremden zur Verfügung standen, waren Buralofas Volk gänzlich unbekannt. Sie gebrauchten Waffen und Rüstungen, mit denen es die Speere und Dolche aus dem weichen Metall seines Volkes nicht aufnehmen konnten. Und die weisen Männer und Frauen der Schmaläugigen kannten Heilmittel gegen Krankheiten, die bis dahin auf Coleopa den sicheren Tod bedeutet hatten. Am seltsamsten aber waren ihre palastartigen Schiffe. Mit ihnen konnten sie das Weltenmeer durchqueren, das sonst allein die Wale in seiner endlosen Weite durchmaßen. Die Fremden bezeichneten ihre Schiffe als Dschunken, und die Segel der schwimmenden Paläste waren aus Stoffen gefertigt, die man im ganzen Inselreich noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Eines dieser Schiffe befand sich noch heute auf Lavaka’motu, im Osten Coleopas, das die Schmaläugigen zu ihrer Hauptinsel erkoren hatten, und rottete dort als stummes Zeugnis der Vergangenheit vor sich hin. Ein vergängliches Mahnmal, das die Bewohner Lavaka’motus gern als Zeugnis ihres endgültigen Sieges über die Eindringlinge vom Rande der Welt ansahen. Doch Buralofa wußte es besser ...

Entschlossen schwang sich der Oberste Richter unter dem Segel des Katamarans hindurch und richtete seinen Blick auf die Küste der Vulkaninsel. Peni’tapu galt als eine der Perlen des Reichs der Tausend Inseln, und ihr unberührter Strand aus Muschelkalk stand in auffälligem Kontrast zu dem dichten, immergrünen Urwald aus Palmen, Kinokbäumen und mannshohen Juwafarnen. Der Dschungel erstreckte sich von den Hängen des stolzen Mauga Kara’tubo, wie der Vulkan im Zentrum der Insel genannt wurde, bis hinunter zur Küste. Ein angenehmer Geruch nach Vanille wurde vom Wind über die See getragen.

Buralofa kannte die Insel bereits von einem früheren Aufenthalt her. Vor neun Jahren war er einer Gruppe von Raubfischern auf der Spur gewesen, die die Küsten Lolo’tumas unsicher gemacht hatten. Schon damals hatte er sich eingestehen müssen, daß die Vulkaninsel ein ideales Versteck für jeden war, der etwas zu verbergen hatte.

Der gewaltige Mauga Kara’tubo galt als heilig, und die Insel durfte nach dem Gesetz nur von Mitgliedern der Hohen Familien angelaufen werden. Die Legenden besagten, daß Eomes hier einst sein Himmelsschiff vertäut hatte, bevor er aus der heißen Lava des Vulkans jene beiden himmelsfarbenen Augen auflas, die er später dem König zum Geschenk machen sollte.

Die Berichte über die Waffendiebe hatten Buralofa zunächst bis zur Insel Wana’tapu geführt, doch dort hatten sich ihre Spuren verlaufen. Nach diesem Fehlschlag war ihm nur mehr ein letzter vager Hinweis geblieben, dem er nun nachging. Vielleicht wäre es klüger gewesen, zurück zur Königsinsel Nuku’atepe zu segeln, um den König um weitere Krieger zu bitten. Doch dort wäre Buralofa in die Hochzeitsfeierlichkeiten von Prinz Nukulahi geraten. Ohne einen stichhaltigen Beweis aber wäre es fraglich, ob ihm König Halapua gestattet hätte, unter der Festgesellschaft eine Hundertschaft Krieger auszuheben, um sie vor den Augen der Gäste auf die heilige Insel zu führen. Das hätte nicht nur zu unwillkommenen Gerüchten, sondern auch zu Unruhe unter den stets rebellischen Hohen Familien geführt.

Nein, Buralofa war sich im klaren darüber, daß er zunächst in Erfahrung bringen mußte, ob ihn sein Scharfsinn getrogen hatte. Erst dann würde er eine weitere Entscheidung treffen.

Ungehalten schüttelte der Richter die sorgenvollen Gedanken ab und segelte weiter an der Küste der Vulkaninsel entlang, die scharfen Augen stets aufmerksam auf das Eiland gerichtet. Am Himmel über den Baumwipfeln waren bereits die plumpen Körper der faustgroßen Aiokkäfer zu erkennen. Wie immer kamen die Tiere um diese Tageszeit hungrig aus ihren Sandnestern gekrochen, um Jagd auf kleinere Käfer zu machen.

Bewußt hatte er einen Umweg von nahezu zwei Tagen in Kauf genommen, um sich Peni’tapu von Norden her zu nähern. Auf dem offenen Meer konnte sich niemand verstecken, und ihm war nur allzu klar, daß ein aufmerksamer Beobachter seinen Katamaran schon aus großer Entfernung erkennen konnte. Und so setzte er sein ganzes Vertrauen darauf, daß die Waffendiebe – falls sie sich denn auf der Vulkaninsel versteckt hielten – vor allem die südliche Meeresregion unter Beobachtung hielten. Denn diese Seite war den bewohnten Inseln des Archipels zugewandt, und von hier waren am ehesten Verfolger zu erwarten. Bereits vor neun Jahren war es Buralofa mittels dieser List geglückt, die Raubfischer auf der Insel zu überrumpeln. Im übrigen blieb ihm gar nichts anderes übrig, als fest darauf zu vertrauen, daß ihm Eomes noch einmal seine Gunst schenkte.

Das Meer hatte die Sonne am fernen Horizont bereits verschluckt, als der Oberste Richter sein Ziel erreicht hatte. Er steuerte den Katamaran in eine schattige Bucht, die von der offenen See aus kaum zu erkennen war. Und wie bei seinem Besuch vor neun Jahren war es auch diesmal ein imposantes Erlebnis, als er in die verborgene Lagune einfuhr. Der Mauga Kara’tubo türmte sich vor seinen Blicken wie ein schwarzer Koloß auf. Aus dem Dschungel um ihn herum drang das ohrenbetäubende Lärmen der Zirjakkäfer.

Buralofa raffte die Segel, und der Katamaran glitt durch die von süßen Düften getränkte Dämmerung. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, als er aufmerksam nach der Mündung des Schwarzen Flusses Ausschau hielt. So hatte er damals den träge dahinfließenden Wasserlauf benannt, der sich hier von der Inselmitte kommend ins Meer ergoß. Die Ausläufer der geronnenen Lava am Strand wiesen ihm den Weg. Wachsam schaute sich der Oberste Richter um. Kaum etwas hatte sich in all den Jahren an diesem Ort verändert. Schon bald würde er wissen, ob er den weiten Seeweg zu Recht auf sich genommen hatte.

Ein leichter Ruck ging durch den Katamaran, als die beiden Rümpfe den sandigen Untergrund berührten. Buralofa sprang ins Wasser, ergriff die an Bord bereitliegende Leine und zog den Segler an Land. Dann beugte er sich hinunter und griff prüfend in den Sand. Warm rieselte er durch seine Finger. Ein Gefühl der Zufriedenheit erfüllte ihn. Er hatte sein Ziel erreicht.

Tatsächlich, Buralofa war froh, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu wissen. Als junger Mann war ihm der Katamaran ein zweites Zuhause gewesen, und er hatte die Stille auf seinen Fahrten zwischen den Inseln stets genossen. Doch mit der Jugend schien auch seine Rastlosigkeit dahingegangen zu sein.

Nachdem er den Segler sorgfältig an einem schwarzen Felsen vertäut hatte, betrachtete er die machtvolle Wand des Dschungels. Noch immer brauste der Gesang der Zirjakkäfer durch die Dämmerung, und neben dem lieblichen Vanillegeruch, den Buralofa schon auf See wahrgenommen hatte, trug der Wind nun die süßen Düfte von Frangipani, Hibiskus und Kasuarinen heran. Nichts wies darauf hin, daß einer der Diebe seine Ankunft bemerkt hätte.

Entschlossen öffnete der Oberste Richter eine hölzerne Kiste neben dem Mast seines Seglers. Als er niederkniete, knirschten die Metallplatten seiner Kriegsschürze, die einander wie Fischschuppen überlappten. Neben den Nahrungs- und Trinkwasservorräten kam zuoberst ein langer Gegenstand zum Vorschein, der von einer gerollten Bastmatte umhüllt war. Buralofa entfernte die aufwendige Schutzhülle und zog seine Waffe hervor. Die Richter gebrauchte sie nur in Notzeiten, und ein Unkundiger hätte sie auf den ersten Blick für eine Mischung aus Speer und Axt gehalten. Stolz betrachtete er das uralte, dunkel verfärbte Metall an der Spitze des Holzschaftes und drehte es so, daß sich auf ihm schwach das Licht des aufgehenden Mondes spiegelte.

Es war nicht irgendeine Waffe, die er in Händen hielt, sondern eine heilige Hela – das Standessymbol der Richter. Sie war alt, und direkt unter der langen, metallenen Stoßspitze befand sich eine breite, gewölbte Axtschneide. An Härte brauchte eine Hela keinen Vergleich mit den Metallwaffen der Schmaläugigen zu scheuen, denn sie bestand ebenfalls aus Eisen. Ihr Schaft war aus dem zähen Holz der Kinokbäume geschnitzt und wurde regelmäßig ausgetauscht.

Den Legenden zufolge hatte Eomes selbst die heiligen Hela zurückgelassen, als er das Reich der Tausend Inseln mit seinem Himmelsschiff verließ. Nur achtundsechzig Waffen dieser Art gab es derzeit noch im gesamten Inselreich, und sie waren schon sehr alt gewesen, als die Schmaläugigen das erste Mal in Coleopa erschienen waren. Dreiundsiebzig Helas hatten sie allein im Krieg gegen die Invasoren einbüßen müssen.

Auch das Öl zur Pflege des Metalls, dessen Rezeptur unter den Richtern von Amt zu Amt weitergereicht wurde, konnte letztendlich nicht verhindern, daß die Zeit selbst die heiligen Waffen zerstörte, und heute reichte ihre Anzahl nicht einmal mehr aus, um alle Richter mit einer Hela auszustatten. Die jungen Richter mußten auf ihren Reisen längst mit den erbeuteten Metallwaffen der Schmaläugigen vorliebnehmen – Waffen aus jenem Bestand, der nun geraubt worden und ein schmählicher Ersatz für die Götterklingen war, aber doch von unschätzbarem Wert für den König.

Buralofas Augen leuchteten, als er den Schaft der Hela mit festem Griff umschloß. Dies war die heiligste und ehrwürdigste aller Helas – und sie war sein!

Unter den Richtern hielt sich hartnäckig die Legende, daß Eomes selbst sie einst getragen und ihr seinen göttlichen Odem eingehaucht habe. Kein Gesetzesbrecher, hieß es, werde ihrem heiligen Zorn entgehen, solange sie nur ein Krieger führte, der das Recht und Gesetz auf seiner Seite wußte.

Einen Augenblick lang überlegte der Oberste Richter, ob er auch den Rest seines Rüstzeugs anlegen sollte. Zuunterst in der Kiste schimmerte das goldene Metall seines Brustpanzers und der Beinharnische. Daneben lag, in ein purpurfarbenes Tuch eingeschlagen, sein prachtvoller Helm, der mit einem Rankengeflecht aus getriebenem Metall verziert war. Schon streckte Buralofa seine Hand danach aus, doch dann rief er sich zur Vernunft. Er befand sich auf einer Erkundungsmission. Außerdem bezweifelte er, daß das weiche coleopäische Metall im Ernstfall den harten Klingen der Waffenräuber standhalten würde. Nein, in diesem Kampf mußte er sich allein auf seine Gewandtheit verlassen. Doch dazu sollte es nach Möglichkeit gar nicht erst kommen.

Entschlossen steckte er noch einen Dolch in den geflochtenen Gürtel seiner Kriegsschürze. Dann schnallte er sich die Wasserflasche und einen Beutel mit Nüssen aus seinem Vorrat um sowie eine Gürteltasche, in der er seine anderen Besitztümer verwahrte, darunter den einzigen Hinweis auf den Aufenthaltsort der Diebe. Anschließend wandte er sich von dem Segler ab und lief, die stolze Hela fest im Griff, über den Sandstrand auf den Fluß zu, der ihn zum Ziel seiner Reise führen würde.

Der Schwarze Fluß machte seinem Namen alle Ehre. Obwohl sein von heißen Quellen am Fuße des Mauga Kara’tubo gespeistes Wasser klar und sauber war, schluckte der dunkle, basaltene Untergrund des Flußbetts selbst tagsüber nahezu jeden Sonnenstrahl.

Beharrlich wie ein Jovokäfer huschte Buralofa am Flußlauf entlang. Immer wieder mußte er den Wurzeln der Mangrovengewächse ausweichen und hohes Schilf umgehen, das viele Dutzend Schritt tief in den Dschungel hineinwucherte. Mit dem letzten Zwielicht war das Lärmen der Zirjakkäfer verstummt, und nach und nach drangen die Brumm-, Schwirr- und Kratzlaute anderer Käferarten an Buralofas Ohren.

Endlich hatte er sein Ziel erreicht, eine breite Lichtung inmitten des Dschungels. Der Oberste Richter glitt lautlos hinter einen Baum. Mißtrauisch beäugte er die Umgebung und bemühte sich, seinen Atem unter Kontrolle zu bringen. Aufgaben wie diese waren etwas für Jüngere.

Längst hatten sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt, so daß er Einzelheiten auf der Lichtung ausmachen konnte. Doch das, was er suchte, hätte zu dieser Tageszeit auch eine halbblinde Bastknüpferin finden können.

Buralofas Blick verweilte auf dem verwachsenen, uralten Tränenbaum, wie er ihn nannte, der sich am gegenüberliegenden Rand der Lichtung erhob. Der knotige, verdrehte Stamm hatte einen Durchmesser von nahezu sechs Schritt, und das weit ausladende Blätterdach des Baums reichte hoch in den Himmel. Das üppige Geflecht aus Luftwurzeln, das gleich dem wirren Haar einer vom Alter gebeugten Frau bis zum Boden hinabhing, trug das seine dazu bei, den Tränenbaum unverwechselbar zu machen.

Vielleicht lag es an dem aromatischen Harz, das gleich Tränen an der Rinde herabperlte, vielleicht lag es auch an einem anderen, für Menschen nicht einsichtigen Grund, aber überall inmitten des Wurzelgeflechts hatten sich Trauben von Leuchtkäfern niedergelassen. Es waren Hunderte, und sie glichen der Funkenglut eines Lagerfeuers. Der Oberste Richter lauschte. Leise vernahm er den summenden Flügelschlag der Tiere, die den Baumriesen regelrecht illuminierten und ihm etwas Magisches verliehen. Ein Anblick, so wundersam, daß Buralofa den Grund seines Kommens für die Dauer mehrerer Atemzüge verdrängte und hingebungsvoll den Baum betrachtete.

Nur mühsam gelang es ihm, sich von dem faszinierenden Anblick zu lösen und sich erneut auf seine Pflichten zu besinnen. Aus der Tasche an seinem Gürtel zog er einige geknickte Blätter hervor, die einen kleinen Gegenstand umschlossen. Vorsichtig, so als hielte er einen kostbaren Schatz in Händen, schälte Buralofa den Inhalt heraus.

Auf dem Blatt vor ihm lag ein weißes Samenkorn. Auch wenn es im Dunkeln nur schwer zu erkennen war, wirkte dieses Korn in seiner Beschaffenheit eigenartig, da es von einem mit hauchzarten Widerhaken besetzten, inzwischen platt gedrückten Geflecht feiner Pflanzenfasern umschlossen wurde. Den Fund hatte er nahe der königlichen Grotte gemacht, aus der die Waffen geraubt worden waren. Allein seiner von den Richtergefährten mitunter verspotteten Genauigkeit bei der Spurensuche war es zu verdanken, daß er auf das Samenkorn gestoßen war. Dieser Fund war der Grund für seinen Aufenthalt auf der Vulkaninsel. Buralofa war überzeugt, daß diese Art von Samen allein jene vor ihm stehende Baumart ausstreute – und Tränenbäume gab es seines Wissens nach nur auf Peni’tapu.

Vor neun Jahren hatte er erstmals Bekanntschaft mit den Leuchtkäfer anlockenden Bäumen gemacht. Viele Tage nach Verlassen Peni’tapus hatte er damals noch Samen in Haar und Kleidung gefunden. Sollte es den Waffenräubern ebenso wie ihm ergangen sein, bedeutete dies, daß sie ihren Raubzug von dieser Insel aus unternommen hatten.

Aber handelte es sich wirklich um einen Samen dieses Baumes? Oder spielte ihm seine Erinnerung einen Streich? Der Oberste Richter verfluchte den Umstand, daß er die Insel erst mit Einbruch der Nacht erreicht hatte. Bei Tage hätte er ohne Probleme herumliegende Samen des Baumes finden und sie mit seinem Fund vergleichen können. Jetzt aber war er gezwungen, in die Baumkrone zu klettern, um seine Vermutung zu überprüfen. Niemals brächte er die Geduld auf, bis Tagesanbruch zu warten.

Entschlossen wickelte er das Samenkorn in eines der Blätter, steckte dies in die Gürteltasche und schlich am Rand der Lichtung zum Tränenbaum. Dort lehnte er die Hela mit leichtem Bedauern gegen die borkige Rinde und machte sich daran, an den Luftwurzeln des Tränenbaums nach oben zu klettern. Umgehend stoben Dutzende Leuchtkäfer auf und umkreisten ihn, während er sich behende immer weiter nach oben hangelte. Die aufstiebenden Käfer tauchten den Baum in ein geisterhaftes Licht, so daß Buralofa die vor ihm liegende Kletterstrecke gut erkennen konnte.

Bald darauf hatte er die weit ausladende Krone erreicht. Wie er es von seinem letzten Aufenthalt auf Peni’tapu in Erinnerung hatte, fanden sich im Astgewirr hölzerne Knoten, von denen die Samen des Baums wie Kaskaden von Meerschaum herabhingen. Der Richter griff vorsichtig in eines der weichen Nester und zupfte einen der bauschigen Samen heraus. Dann holte er sein Fundstück mit der anderen Hand aus der Gürteltasche, verharrte reglos, bis sich wieder genügend Leuchtkäfer in seiner Nähe eingefunden hatten, und verglich die beiden Samen miteinander.

Buralofa nickte im stillen Triumph und verstaute seinen Fund sorgfältig. Es war so, wie er es sich gedacht hatte. Die beiden Samenkörner waren von der gleichen Art.

Dies war der Beweis, nach dem er gesucht hatte. Jetzt würde er König Halapua guten Gewissens um Krieger bitten können, um die Insel nach den Waffenräubern abzusuchen. Es würden gewiß zwei bis drei Hundertschaften nötig sein, um den dichten Dschungel zu durchkämmen. Doch das war noch das kleinste Problem. Peni’tapu war eine heilige Insel, der Ort, an dem Eomes, der Sohn des göttlichen Fischers, vom Himmel herabgestiegen war. Deshalb durften nur Krieger aus den Hohen Familien die Insel betreten. Es würde kein leichtes Unterfangen werden.

Mißmutig blickte der Oberste Richter in Richtung des stolzen Mauga Kara’tubo und sandte ein Stoßgebet an Eomes. Ein Taifun hatte vor Jahren in den Wald am Berghang eine breite Schneise geschlagen, so daß Buralofa einen freien Blick auf den weit entfernten Eomespfad hatte. Und als hätte ihn der Göttersohn erhört, sah er, wie sich eine ganze Lichterkette, aus dem Dschungel kommend, den Fuß des heiligen Berges hinaufwand. Fackelträger! Die Diebe waren also hierher zurückgekehrt.

Aufgeregt kletterte Buralofa noch höher in die Spitze des Baumes, um einen besseren Blick auf die eigenartige Prozession zu erhaschen. Die Unbekannten kamen von der Küste und strebten in langer Reihe auf die östliche Flanke des Mauga Kara’tubo zu. Der Oberste Richter führte sich in Gedanken alle markanten Punkte der Insel vor Augen. Als ihm klar wurde, was die Unbekannten dort taten, verschlug es ihm den Atem: Die Prozession zog über den alten Eomespfad, den zu beschreiten allein denn König und den Solaren erlaubt war! Nach allem, was ihm der König vor Jahren berichtet hatte, führte der Pfad zu einem Plateau nahe des erloschenen Kraters, wo einmal jährlich Eomes zu Ehren ein Opfer dargebracht wurde.

Vor dieser letzten aller Sünden waren sogar jene skrupellosen Raubfischer vor neun Jahren zurückgeschreckt, die es gewagt hatten, die Insel mit ihrer Anwesenheit zu besudeln. Keine Frage, er mußte den Fremden dort in der Ferne zuvorkommen und herausfinden, was diese auf dem Mauga Kara’tubo vorhatten. Doch beim Marsch quer durch den Dschungel würde er die Ausläufer des Vulkans bestenfalls bei Tagesanbruch erreichen – wenn er nicht zuvor in ein Nest mit Blutkäfern oder anderen beißfreudigen oder giftigen Krabblern liefe.

Buralofa dachte an den Schwarzen Fluß, der sich quer durch den Dschungel bis zu den Hängen des Vulkanberges hinzog, und plötzlich kam ihm eine Idee. Mit dem Außenschwimmer seines Katamarans sollte es ihm möglich sein, den Fluß zu befahren. So wäre er schneller als die Waffenräuber und könnte trotz ihres Vorsprungs dicht zu ihnen aufschließen. Buralofa kletterte an dem illuminierten Baum hinab und verließ geschwinden Schrittes die Lichtung in Richtung Strand.

Zwei Stunden später hatte Buralofa den Vulkanberg erreicht. Staunend betrachtete er den Mauga Kara’tubo, der vor ihm bis fast zum Sternenzelt emporragte. Er war den Fluß mit aller Kraft so weit hinaufgerudert, wie es sein von heißen Quellen gespeistes Wasser gestattete. Anschließend hatte er sich durch den Dschungel zur alten Prozessionsstraße durchgeschlagen und sich hinter die Waffenräuber gesetzt. Nun sah er die Lichterprozession der Frevler weit über ihm in der Flanke des Feuerberges. Ihr Vorsprung war deutlich geschrumpft.

Keine Frage, er würde sie einholen, wenn er nicht den weiten Kehren der Prozessionsstraße folgte, sondern wo immer möglich den Weg abkürzte, indem er die steile Böschung erklomm. Entschlossen machte sich der Oberste Richter an den Aufstieg.

Aus der Ferne dröhnten die schrillen Klänge von Buruganis an seine Ohren. Buralofa hielt inne und lauschte. Daß die Waffenräuber es wagten, hier oben die bauchigen Kriegsflöten anzustimmen, deren Klangkörper der Gestalt von Blutkäfern nachempfunden waren, zeigte, wie sicher sie sich fühlten. Aus der Wahl der Lieder schloß Buralofa, daß es sich bei den Unbekannten nicht um einfache Raubfischer oder anderes übles Gelichter handelte, sondern um Männer, die der Gefolgschaft der Solare angehörten. Der Oberste Richter war angesichts dieser Entdeckung so empört, daß er seine müden Beine dazu zwang, auch die letzten Unebenheiten des versteinerten Lavabachs in Angriff zu nehmen.

Wundersam schlängelte sich der Eomespfad die Flanke des heiligen Feuerberges entlang. Von Fuß des Vulkans führte er in einer makellosen Geraden quer durch den Dschungel bis hin zur offenen See. An jeder Stelle war der alte Pfad des Göttersohns exakt vier Schritt breit, und sein einzigartiger Verlauf gab Zeugnis von der göttlichen Macht, mit der die Lava einst in ihre Bahn gezwungen worden war.

Stunde um Stunde hatte sich der alte Richter abwechselnd über den Pfad und die Böschungen nach oben gekämpft, und es war ihm nur ein schwacher Trost, daß die Frevler langsamer als er vorankamen.

Erst jetzt, da er sich endlich eine kurze Pause gönnte, wurde Buralofa des dunklen Nachtblaus gewahr, das den stolzen Vulkanberg einhüllte. Der Mond lag hinter einer faserigen Wolkenbank versteckt, und sein mildes Licht zeichnete weich die schroffen Gesteinsumrisse nach, ohne das Massiv seiner herrschsüchtigen Majestät zu berauben. Weit unter ihm, zu Füßen des Mauga Kara’tubos, erstreckte sich zu allen Seiten der Dschungel. Die Wellen brachen sich an den fernen Korallenriffen, welche die Insel gleich einem Gürtel umgaben. Weit entfernt, im Süden und Osten, meinte Buralofa die Silhouetten ferner Inseln zu erkennen. Der Oberste Richter schätzte, daß er sich fast tausend Schritt über der Meeresoberfläche befand. Bei Tage wäre der Ausblick von hier oben sicher atemberaubend.

Noch ein letzter Zug aus seiner Wasserflasche, dann machte er sich wieder an den Aufstieg. Inzwischen war er davon überzeugt, daß Eomes selbst seine Schritte gelenkt hatte. Das immer lauter anschwellende Dröhnen der Buruganis wies ihm den Weg zu den Verrätern.

Schließlich erreichte er einen schroffen Felsgrat, hinter dem das Plateau lag, auf dem der König und seine Solare einmal jährlich dem Göttersohn huldigten. Als Buralofa den nahen Fackelschein bemerkte, duckte er sich hinter einen großen Felsen. Im gleichen Augenblick verstummten die schrillen Melodien der Flöten.

Stille legte sich über den Mauga Kara’tubo, und der Richter versuchte, einen Blick auf die vom Feuerschein erleuchtete Szene vor ihm zu erhaschen.

Auf dem Plateau waren knapp dreißig Menschen versammelt. Sie bildeten einen Halbkreis um eine große, steinerne Stele, vor der zahlreiche, frisch aufgetürmte Opfergaben lagen. Die Gesichter der Unbekannten waren von silbernen Masken verdeckt, deren Augenschlitze und klaffende Mundöffnungen im Licht der Fackeln wie fahle Totenschädel wirkten. Ihr Anblick war gespenstisch.

Hinter der himmelragenden Felsstele führte der Götterpfad weiter hinauf zum Krater des Vulkans. Ein Weg, den allein der König beschreiten durfte. Wenigstens dieses letzte Tabu hatten die Gesetzesbrecher nicht verletzt.

Das kostbare Material der Masken, aber auch die Kleidung und das blinkende Rüstzeug, das die hier Versammelten zur Schau trugen, ließen nur einen Schluß zu: Die Frevler entstammten allesamt dem Kreis der Hohen Familien!

Und nicht nur das. Jeder der Krieger hielt eine jener kostbaren Waffen der Schmaläugigen in Händen, die aus dem Bestand der geheimen königlichen Waffenkammer stammten. Die Entdeckung grub eine steile Zornesfalte auf Buralofas Stirn. Er hatte die Diebe gefunden. Der König würde unendlich dankbar sein, wenn er jetzt noch herausfände, wer sie waren.

Einer der Krieger trat aus dem Kreis hervor und baute sich vor den anderen auf, ohne Zweifel der Anführer der Bande. Stumm sah er die Versammelten reihum an. Dann peitschte seine Stimme über das Plateau.

»Das Königreich krankt, Waffenbrüder! Schwäche und Torheit haben es überzogen wie ein Geschwür. Jeder, der Augen im Kopf hat, kann dies erkennen. Und doch scheint es, als oh die meisten der Hohen Familien, durch deren Adern das Blut des Gottessohns fließt, mit Blindheit geschlagen wären.«

Erregtes Gemurmel machte sich unter den Zuhörern breit. Buralofa schob sich ein Stück weiter nach vorn, damit ihm kein Wort des Aufrührers entging. Dieser hob die Rechte, und umgehend kehrte wieder Ruhe ein.

»Wir, die wir uns an diesem heiligen Ort versammelt haben, sind angetreten, Eomes’ heiligen Bräuchen wieder Geltung zu verschaffen!« Zustimmende Rufe krochen über das Plateau. Buralofa meinte, die durch die Maske hohl und gedämpft klingende Stimme des Anführers schon einmal gehört zu haben. »Wir, meine Freunde, wir allein sind Coleopas einzige, Coleopas letzte Hoffnung! An uns liegt es, das Geschwür, welches das Reich befallen hat, auszubrennen und die Schöpfung des göttlichen Fischers zu heilen. Mußten wir nicht viel zu lange mit ansehen, wie die heiligen Traditionen mit Füßen getreten wurden? Mußten wir es nicht viel zu lange hinnehmen, wie uns ein fetter Tor auf dem Thron nach und nach unserer angeborenen Rechte beraubt hat?«

Die Stimme des Aufrührers überschlug sich vor Eifer. »Ein Herrscher, dessen schwache Lenden ihm nur einen einzigen Sohn geschenkt haben! Seine Tage sind gezählt! Ebenso die Tage, da die Taten der Hohen Familien nach Gesetzen bewertet werden, die ausschließlich dazu dienen, das einfache Volk zu regieren.

Vorbei die Zeit, in der die Solare Fischern und Bauern gleichgestellt werden. Und vorbei die Zeit, da die Würde des Blutes mit Füßen getreten wird. Brüder, Freunde, jetzt ist die Stunde zum Handeln gekommen! Wir werden Coleopa in eine neue Zukunft führen!«

Ohrenbetäubender Jubel brandete auf, und Buralofa konnte nur mit Mühe den Wunsch niederringen, nach vorn zu stürmen und dein Verräter seine Hela in den Leib zu rammen. Mehrfach in der coleopäischen Geschichte hatte es Machtkämpfe zwischen den Hohen Familien gegeben, doch noch nie hatte es jemand gewagt, den Anspruch des Königshauses in Frage zu stellen. Wer war nur dieser Anführer? Er ahnte, daß er den Mann in der Mitte von irgendwoher kannte. Doch woher?

Der Aufrührer musterte seine Mitverschwörer prüfend. Er ließ einige Augenblicke verstreichen, dann bedeutete er den anderen wieder zu schweigen. »Ich weiß, daß wir gezwungen sind, einen Weg zu beschreiten, der ohne Beispiel ist. Und ich weiß auch, daß manch einer von euch im Zweifel ist, ob dieser Weg mit Eomes’ Geboten in Einklang steht.«

Ein grimmiges Lächeln breitete sich auf Buralofas Gesicht aus. Genau das war der Schwachpunkt dieses Plans. Aufrührerische Reden zu schwingen war das eine, diesen auch Taten folgen zu lassen etwas völlig anderes. Scheiterte das Unternehmen, dann war das Leben all dieser Männer verwirkt.

»Doch etwas Wunderbares ist geschehen!« Der Aufrührer verharrte, um die Wirkung seiner Worte zu unterstreichen. »Eomes selbst befiehlt uns zu handeln! Ich habe euch nicht ohne Grund an diesen Ort geführt. Ich hatte euch ein Zeichen versprochen. Einen unzweifelhaften Beweis seiner Gunst.«

Etwas in der Haltung der Maskenträger änderte sich. Man konnte fast körperlich fühlen, wie die Spannung unter ihnen stieg. Buralofa fragte sich besorgt, was der Maskenträger wohl im Schilde führte.

Der Aufrührer trat einen Schritt zur Seite und gab den Blick auf die alte, steinerne Stele frei, um die herum die Opfergaben lagen. In einer pathetischen Geste ergriff er eine der Fackeln und hielt sie an dem großen Fels empor. Eigenartige Symbole wurden im flackernden Feuerschein sichtbar, die tief in den Stein eingeritzt waren, Kreuze, Kreise und geschwungene Linien. Ihr Sinn erschloß sich Buralofa nicht, und doch schienen sie so alt wie der Stein selbst zu sein. An der Spitze der Stele aber, alles überragend, thronte ein achtzackiger Stern.

»Seht ihr den Stern? Dieses Bildnis, so heißt es, wurde von Eomes selbst in den Stein geschnitten. Der Stern ist sein heiliges Zeichen. Ein Geheimnis, um das allein die Solare wissen. Und jetzt, Brüder, wendet euren Blick nach Westen, und sagt mir, was ihr dort seht!«

Die Köpfe der Verschwörer ruckten herum. Ihre Blicke wanderten suchend über den wolkenverhangenen Horizont. Auch Buralofa konnte sich der Eindringlichkeit dieser Aufforderung nicht entziehen.

»Habt Geduld!« klang beschwörend die Stimme des Aufrührers durch die Nacht. Die Zeit verrann zäh wie erkaltende Lava, und im Herzen des Richters keimte die Hoffnung auf, daß sich die Frevler bald gegen ihren Anführer wenden würden.

Da zerriß das Wolkenband am Firmament.

Dicht über dem Horizont stand ein neuer, weißer Stern am Nachthimmel. Ein Stern, der einen hellen Schweif hinter sich herzog. Erregte Rufe wurden unter den Maskenträgern laut. Auch Buralofas Augen weiteten sich voller Staunen. Bei Eomes, was hatte dies zu bedeuten?

»Ein Zeichen!« Ergriffen und überwältigt deutete einer der Maskenträger auf den neuen Stern. Als hätten diese Worte den Bann von der Menge genommen, brach ohrenbetäubender Jubel aus, in den sich Anrufungen an den Göttersohn selbst mischten.

Buralofa war sprachlos. Die selbstbewußten Worte des Aufrührers, der eigentümliche Stern am Himmel ... konnte er sich denn in allem so geirrt haben? Sollte es wirklich Eomes’ Wille sein, daß das Recht auf seiten der Verschwörer lag?

Blitzende Waffen wurden dem Nachthimmel entgegengestreckt, und ein halbes Dutzend Männer riß sich im Überschwang die Silbermasken vom Gesicht. Vier der Krieger waren Buralofa fremd, aber zwei von ihnen erkannte er als die Zwillingssöhne des Solars von Vavas’katepe. Aus ihren Blicken sprach fanatische Ergebenheit.

Der Jubel endete so schlagartig, wie er aufgebrandet war. Man hätte den Panzer eines Käfers fallen hören können, so still wurde es plötzlich auf dem Plateau.

Buralofa zuckte zusammen. Erst jetzt bemerkte er den Fehler, den er begangen hatte: Beim Anblick des neuen Sterns hatte er sich aus seiner Deckung erhoben. Dreißig Augenpaare waren nun auf ihn gerichtet und musterten ihn in einer Mischung aus Entsetzen, Zorn und Verblüffung.

Der Oberste Richter umklammerte seine Hela mit festem Griff. Wie hatte er sich nur so vergessen können! Jetzt, da er all den Kriegern in ihren aufpolierten, stattlichen Rüstungen offen gegenüberstand und sich der Vielzahl der Waffen aus dem harten Metall der Schmaläugigen bewußt wurde, fühlte er sich das erste Mal in seinem Leben nackt und verletzlich.

Er hob sein Haupt, trat hinter dem Fels hervor und machte sich zum Kampf bereit. Er wußte, daß es kein Zurück mehr gab. Hier und heute würde er sein Leben beenden. Aber er wollte wenigstens seine Ehre bewahren. Entschlossen sprach er den Anführer der Verschwörer an.

»Enthülle dein Gesicht, Verräter! Du stehst dem Obersten Richter Coleopas gegenüber. Zeig, daß du bereit bist, die Verantwortung für dein Tun zu übernehmen.«

Auch die letzten der Verschwörer zogen ihre Waffen blank und schauten sich unsicher nach allen Seiten um. Es dauerte einige Atemzüge, bis sie begriffen, daß der Oberste Richter allein gekommen war. Verunsichert blickten die Krieger zu dem Mann in ihrer Mitte. Der lachte erst leise und dann immer lauter.

»Sieh an, der Oberste Richter Halapuas. Hat der alte Mann seine Nase wieder in Angelegenheiten gesteckt, die ihn nichts angehen?«

»Noch einmal fordere ich dich auf, mir dein Gesicht zu zeigen! Ich bezichtige dich, so wie jeden anderen hier, des Verrats am Herrscherhaus und der Übertretung heiliger Gesetze. Für diese Verbrechen kann es keine Gnade geben. Mein Urteil ist gefällt. Es lautet auf Tod!«

Buralofa trat nach vorn und wünschte, seine Stimme möge die gewünschte Festigkeit haben. Doch insgeheim befürchtete er, daß in ihr jene Unsicherheit mitschwang, die sich seiner seit dem Anblick des neuen Sterns bemächtigt hatte. Hoffentlich bemerkte niemand, daß er ... zu zweifeln begonnen hatte.

»Du alter Narr!« Der Anführer machte keine Anstalten, auch nur einen Schritt auf ihn zuzugehen. Er verhöhnte ihn damit nur noch mehr. »Vor dir steht der neue König Coleopas. Das alte Herrscherhaus hat sein Erbrecht verwirkt. Ich werde die Schande, die es über das Reich gebracht hat, mit Blut reinwaschen. Du bist meiner nicht würdig. Gib auf, Richter, und ich verspreche dir einen schnellen Tod.«

Die Maskenträger hatten derweil einen Ring um Buralofa geschlossen. Stumm blickte er den Aufrührer an. Niemals würde er sich ergeben.

Der Fremde zuckte bedauernd mit den Achseln und wandte sich an seine Männer. »Tötet ihn – und bringt mir die Hela.«

Umgehend sprang ein halbes Dutzend der Maskenträger vor und umtanzte den Obersten Richter mit gezogenen Waffen. Buralofa wartete kühl ab und nahm trotz seiner vom Aufstieg schmerzenden Beine die Kampfstellung Wind auf Stein ein, bereit, auf jeden Angriff mit einem tödlichen Konter zu reagieren. Er hob die Hela in Brusthöhe und drehte den Schaft so, daß die gewölbte Schneide nach oben zeigte. »Wer von euch Aufrührern möchte als erster sterben?«

Buralofa wußte aus jahrzehntelanger Erfahrung, daß solche Worte nie ohne Wirkung blieben. Beunruhigt schauten sich die Krieger an, und der Oberste Richter nutzte diesen Augenblick der Unsicherheit, um anzugreifen.

Speer in Brandung. Buralofa ließ seine Waffe mit tänzerischer Eleganz herumwirbeln, und das harte, schwarze Metall der Hela schnitt tief in die weiche Rüstung jenes Mannes, der ihm am nächsten stand. Ein schmerzerfüllter Schrei erklang unter der Silbermaske. Blutüberströmt taumelte der Krieger zurück. Die Umstehenden antworteten mit zögerlichen Angriffen und versuchten mit ihren Hieben und Stichen seine Deckung zu durchdringen, doch Buralofa hatte keine Mühe, den Klingen auszuweichen und die Hiebe seiner Gegner zu parieren. Es war unverkennbar, daß die Männer die fremdartigen Waffen der Schmaläugigen noch nicht lange führten. Einige der Maskenträger schienen überhaupt über wenig Kampferfahrung zu verfügen. Der Oberste Richter lächelte bitter. Noch vermochte er die Übermacht mit der überlegenen Kampfkunst der Richter abzuwehren, doch wie lange?

Lauf des Jovo, Dach der Brandung, Welle des Südens. Buralofa tanzte den Tanz des Todes mit jener meisterlichen Vollendung, die einem Obersten Richter angemessen war. Drei weitere Krieger bluteten bereits unter ihren Rüstungen, und die Männer wurden noch vorsichtiger. Keiner der Aufrührer lachte mehr. Doch Buralofa wußte, daß seine Kräfte bald erschöpft wären. Und seine Gegner mußten das auch wissen. Warum sollten sie ein Wagnis eingehen?

Wieder und wieder bemühte er sich, einzelne Männer durch Finten dazu zu verleiten, ihre Deckung zu öffnen. Doch seine Gegner waren jetzt gewarnt und blieben außerhalb seiner Reichweite.

Ein stechender Schmerz durchfuhr Buralofas linken Oberarm. Eomes, wie hatte er den Angreifer in seinem Rücken übersehen können?

Flug des Aiok. Wütend wirbelte der Richter herum, und mit einem blitzschnellen Tritt hatte er dem überraschten Verschwörer die Waffe aus der Hand gefegt. Doch bevor er mit einem tödlichen Stoß seiner Hela nachsetzen konnte, wurde von allen Seiten Gebrüll laut, und die Angreifer drangen zugleich auf ihn ein.

Buralofa kämpfte den Kampf seines Lebens, doch dem sich schließenden Ring war er nicht gewachsen. Das Plateau war von Kampfeslärm erfüllt, und die Angreifer gebärdeten sich jetzt wie ein Schwarm Morakäfer. Immer wieder schnitten scharfe Klingen in Buralofas Fleisch. Der Oberste Richter spürte mit jedem Tropfen Blut, wie das Leben aus seinem geschundenen Körper wich.

Über allem aber lag das höhnische Gelächter des Anführers. »Entreißt ihre die Hela!« rief er seinen Getreuen zu.

Niemals!

In einer letzten Kraftanstrengung spannte sich Buralofa, um die Hela mit einem lauten Schrei auf den Lippen in die Nacht zu schleudern – dorthin, wo sich die Flanke des Vulkanberges in einen zerklüfteten Abgrund auftat. Da bohrte sich eine Klinge in seine Hüfte, und ein weiterer Schnitt riß sein rechtes Bein der Länge nach auf. Der Richter schrie vor Qual. Benommen stürzte er zu Boden, und die Hela, die er vor dem Zugriff der Verräter bewahren wollte, entglitt ihm. Sein Leib schien nur mehr aus Schnitten, Wunden und Schmerzen zu bestehen. Jeden Augenblick erwartete er den tödlichen Streich. Als es ihm gelang, den Kopf zu heben, erkannte er einen der beiden Söhne des Solars von Vavaska’tepe. Haßerfüllt wollte dieser ihm die Klinge ins Herz treiben. Ober- und Unterlippe des Kriegers waren durch einen klaffenden Schnitt entstellt. Offenbar hatte er ihm zuvor mit der Hela das Gesicht aufgeschlitzt. Eine Narbe, die den Mann bis ans Ende seiner Tage zeichnen würde.

Doch bevor sich der Sohn des Solars am Obersten Richter rächen konnte, fielen ihm seine Kameraden in den Waffenarm. Unter jammerndem Protest ließ er sich fortziehen. Um Buralofa her flimmerte die Welt und verschwamm in einem Nebel aus Blut. Wie ein Traumbild erschien ihm der Anführer der Verschwörer, der sich nun über ihn beugte.

»Ich muß zugeben, daß du tapfer gekämpft hast, alter Mann. Dennoch ist Eomes’ Waffe jetzt mein.«

Der Richter wollte ihm einen Fluch entgegenschleudern. Doch alles schien jetzt ohne Bedeutung. Alles, bis auf ...

Schmerz und Blutverlust sorgten dafür, daß die Worte nur als leises Krächzen über seine Lippen drangen. »Zeig ... dein ... Gesicht.«

Mit einer ruhigen Bewegung nahm der Anführer die Silbermaske ab und lächelte. Für einen winzigen Augenblick kehrte Leben in Buralofas Glieder zurück. »Du?!« stieß er ungläubig hervor.

»Ja, ich. Und glaube mir, wenn ich erst König bin, beginnt eine neue Zeit. Nichts wird mehr so bleiben, wie es war! Du wirst es leider nicht mehr erleben, alter Mann.«

Buralofa glaubte, etwas wie Bedauern im Gesicht des Anführers lesen zu können.

Dann scharte dieser seine Getreuen um sich, die sich auf sein Zeichen hin zum Abstieg bereitmachten. Niemand achtete mehr auf den Obersten Richter.

Buralofa wurde kalt. Es war eine Kälte, die langsam zu seinem Herzen kroch. Leise stöhnte er, dann fiel sein Kopf zur Seite. Das letzte, was er sah, war der neue Stern am Horizont.

Der Federschnabel

Palast von Colepa’Taru, Hauptstadt der Königsinsel Nuku’atepe, Archipel von Coleopa, 15. Tag des Hitzemondes, im 458. Jahr der Abwesenheit Gottes

»Ihr wolltet zur fünften Nachmittagsstunde geweckt werden, Prinz.« Nur schwach drangen die Sonnenstrahlen durch das kleine Fenster und tauchten das Badezimmer des Königspalasts in ein geheimnisvolles Licht. Es duftete nach Zitronengras und Kokosmilch. In der Ecke blubberte das Wasser auf einem steinernen Ofen und trieb Nukulahi angenehm den Schweiß auf die Stirn. Alle paar Augenblicke zischten feine Dampfschwaden auf, die sich träge im Raum verteilten.

Der coleopäische Prinz wurde durch ein wohliges Kitzeln an der rechten Schulter langsam aus seinem Traum geweckt. Es war eine weiche, fast zärtliche Berührung, die ein prickelndes Gefühl auf seiner Haut hinterließ.

Nukulahi blinzelte und sah sich in dem Bad um, dessen Wände von farbenfrohen Mosaiken geschmückt wurden. Sie stellten Wale und andere Meeresbewohner dar.

Mit leiser Überraschung entdeckte er Lumelume, eine junge Palastdienerin, die direkt neben ihm auf dem Beckenrand ein silbernes Tablett mit zahlreichen Leckereien abgestellt hatte. Die Spitzen ihres langen Haars hatten ihn gestreift, und doch war ihm, als hätte sein Traumbild in ihr auf wundersame Weise Gestalt angenommen. Denn seit Jahren schon, besonders aber in den letzten Tagen, galten all seine Gedanken und Sehnsüchte einer ganz bestimmten Frau: seiner Braut. Und wie zuvor hatte er sich auch heute vorzustellen versucht, wie sie wohl aussehen mochte ...

»Ich bin nicht hungrig. Stell das Tablett dort auf den Sims.« Nukulahi deutete gedankenverloren zu einer Stelle nicht weit vom Ofen entfernt. Die Dienerin tat, wie ihr geheißen, und der Prinz musterte sie verstohlen. Ob seine Braut wohl ebenso hübsch wie Lumelume war? Es wurde wirklich Zeit, daß er heiratete.

Die junge Frau griff nach einem Tuch. »Wünscht Ihr, daß ich Euch abtrockne, Prinz?« Etwas an dem Blick, dem sie ihm zuwarf, verriet Nukulahi, daß die hübsche Dienerin seine Gedanken erraten hatte. Verlegen räusperte er sich.

Im Umgang mit Frauen war er nicht gerade erfahren. Lumelume wußte das, jeder Colepa’Tari wußte das. Vielleicht lachte die Dienerin innerlich bereits über den künftigen König? Ein Wink von ihm, und sie würde zu den Färberhütten versetzt werden, wo die Arbeit hart und anstrengend war. Nukulahi schämte sich seines Gedankens. Solche Niedertracht war eines künftigen Königs nicht würdig. Hatte ihn sein Vater, König Halapua, nicht gelehrt, ein Herrscher müsse stets verantwortungsvoll mit der ihm gegebenen Macht umgehen? Das Mädchen konnte doch nichts für die alten Traditionen, der sich die Herrscherfamilie zu beugen hatte.

Nukulahi atmete tief ein und lachte. Seine strahlend weißen Zähne standen in angenehmem Kontrast zu seiner dunklen Haut. Er strich sich die langen Haare aus dem Gesicht und nahm Lumelume das Tuch entschlossen aus der Hand. »Nein, ich habe soeben den Entschluß gefaßt, daß die einzige Frau, die mich von nun an berührt, meine Braut sein soll. Ich habe schließlich lang genug darauf warten müssen.«

Die junge Dienerin schaute ihn verblüfft an, schmunzelte und fing dann ebenfalls an zu lachen. »Wenn mir die Bemerkung gestattet ist, so hat Prinzessin Tuilaepe allen Grund, ihrer Vermählung mit Freude entgegenzusehen.«

»So, hat sie das?« Nukulahi schaute Lumelume zweifelnd an und hoffte, daß seine Braut ähnlich empfinden würde.

Prinz und Prinzessin wurden einander bereits im Kindesalter versprochen, doch der coleopäische Brauch sah vor, daß sie sich bis zu ihrer Hochzeit nicht sehen durften. Man hatte Tuilaepe stets von ihm ferngehalten. Allerdings war es ebenso Tradition, daß die beiden gegen den alten Ritus verstießen und sich kurz vor der Hochzeit heimlich am heiligen Nooga’Ka’ata, dem Walfriedhof, trafen. Morgen nun war die Hochzeit. Doch heute abend schon hoffte Nukulahi seiner Braut endlich in die hübschen Augen schauen zu können. Hoffentlich stand ihm da keine böse Überraschung bevor.

»Wie wagst du es, mit dem Prinzen zu sprechen?« Die heitere Stimmung zerstob. Im Eingang zum Bad stand mit finsterem Blick Tongaro, Sohn des Solars von Lavaka’motu und Nukulahis bester Freund. Die Augen in seinem kantigen Gesicht blitzten. Sein schwarzes Haar war auf lavaka’motische Art zu zwei seitlich herabhängenden Zöpfen geflochten, und wie immer trug er stolz das Rüstzeug der coleopäischen Krieger. Um seine Hüfte war eine golden blinkende Kriegsschürze geschnallt, deren Metallplatten sich wie Fischschuppen überlappten. Arme und Beine hingegen wurden von metallenen Röhren geschützt, die mit purpurnen Bändern festgezurrt waren. Sie glänzten im Wettstreit mit Tongaros muskulöser Brust, die er sorgsam mit Ölen eingerieben hatte. Um seinen Hals aber trug er eine Kette mit scharfen Haifischzähnen, die sich in strahlendem Weiß von der dunklen Haut abhoben.

Schlagartig verstummte das Lachen der Dienerin. Offenbar entsetzt darüber, daß ihr die kessen Worte entschlüpft waren, hielt sie sich die Hand vor den Mund und schaute den Prinzen unsicher an. Wie lange mochte Tongaro dem Gespräch wohl schon gelauscht haben?

Der Prinz zwinkerte Lumelume verschwörerisch zu, um ihr die Angst zu nehmen. Dann erhob er sich, schlug seine langen schwarzen Haare zurück und begann sich abzutrocknen. Nukulahi war hochgewachsen, und sein kräftiger Körper brauchte den Vergleich mit seinem Freund nicht zu scheuen. Im Gegensatz zu Tongaro hatte er jedoch ein schmales Gesicht, und seine schräg stehenden Wangenknochen und der vorwitzige Schwung seiner Augenbrauen, unter denen helle, wache Augen blitzten, verliehen ihm ein kühnes Aussehen.

»Soll ich das Mädchen persönlich bestrafen?« Tongaro wechselte unvermittelt in die kehlige Himmelssprache, die der Gottessohn Eomes einst den Hohen Familien als Geschenk hinterlassen hatte. Während er die junge Dienerin betrachtete, spiegelten sich in seinen Zügen Wollust und Empörung zugleich.

»Laß es gut sein, Tongaro.« Nukulahi antwortete ihm in derselben Zunge, während Lumelume ihren Blick gesenkt hielt und, am ganzen Körper zitternd, eine Wasserlache zu Füßen der Wanne fixierte. Was mußte das Mädchen bloß denken? Traditionell nutzten die Hohen Familien die Himmelssprache nur bei rituellen Anlässen oder wenn es wichtige Entschlüsse wie etwa Urteile zu fällen galt. Er wandte sich daher erneut der jungen Dienerin zu und sprach sie freundlich auf coleopäisch an. »Du kannst jetzt gehen.«

Die Dienerin schenkte ihm ein erleichtertes Lächeln, raffte ihren bunten Wickelrock und schlüpfte geschwind aus dem Bad. Tongaro sah ihr grinsend hinterher und betrachtete dann beiläufig Nukulahis kräftigen Körper. »Ist hübsch, die Kleine. Also, ich hätte gewußt, was ich an deiner Stelle gemacht hätte.«

»Ja, ja, ich weiß. Du läßt es ja schon seit Jahren nicht aus, mich damit zu verspotten, daß ich wohl die einzige männliche Jungfrau zwischen hier und Vavaska’tepe bin. Aber ich bin nun einmal der künftige König. lch muß unsere heiligen Traditionen befolgen.«

»Traditionen, Traditionen. Du bist inzwischen neunzehn Jahresläufe alt. Glaube mir, niemand würde sich darum scheren, wenn du zwischenzeitlich ein paar Erfahrungen gesammelt hättest. Glaube mir, den Mitgliedern der Hohen Familien liegen die Frauen zu Füßen. Du bist doch ein Mann, oder?« Tongaro grinste zweideutig.

Nukulahi, der inzwischen seine Kriegsschürze umgeschnallt hatte, blickte seinen Freund stirnrunzelnd an. »Einen Mann, mein Freund, zeichnen vor allem Ehre, Charakterstärke und Treue aus. Nicht die Zahl der Frauen, die mit ihm das Lager geteilt haben. Das gilt insbesondere für den Herrscher eines Volkes, der seinen Untertanen mit leuchtendem Beispiel voranschreiten muß. Du magst wer weiß wie viele Frauen gehabt haben. Ich aber«, der Prinz schaute seinem ausdruckslos vor ihm stehenden Freund in die Augen, »ich warte auf die eine wahre Liebe meines Lebens. Im übrigen werde ich die Frau ehelichen, die dir für immer versagt ist und die als die schönste von allen gilt. Deine Schwester!«

Tongaro mustere ihn mit eigentümlichem Blick, und Nukulahi befürchtete schon, seinen Freund verärgert zu haben. Doch plötzlich lachte dieser.

»Du bist unverbesserlich, Nukulahi.«

Mit spitzbübischem Lächeln schlug der Prinz seinem Freund auf die Schulter. »Komm, heute ist der Tag der Tage. Bitte beschreibe mir Tuilaepe noch einmal.« Nukulahis Stimme senkte sich zu einem Flüstern, und er schaute sich vorsichtig nach unliebsamen Zuhörern um. »Ich kann es kaum abwarten, ihr endlich persönlich gegenüberzustehen.«

Tongaro schnaubte, ließ sich auf dem Beckenrand nieder und fächelte sich die feinen Dampfschwaden aus dem Gesicht, die ihm den Schweiß aus den Poren trieben. »Glaube mir, du hast so viel Glück, wie es allein dem künftigen Herrscher zusteht. Tuilaepe ist die schönste Frau im gesamten Inselreich.«

Nukulahi hing an den Lippen seines Freundes, der nach den passenden Worten suchte und dessen Blick nach innen gewandt schien, beinahe als wäre auch er ein wenig verliebt in die Schönheit seiner Schwester. »Ihre Haut ist makellos, ihre Brüste und Schenkel sind fest und wohlgeformt, und ihr schwarzes Haar glänzt so seidig wie der Panzer eines Aiokkäfers. Ihre Augen sind wie Nachtperlen, und ihr Lachen erobert das Herz eines jeden, der es vernimmt. Sie ist eine Meisterin in allen Figuren des heiligen Copbuh. Ich habe noch keine Tänzerin gesehen, die ihr darin gleichkommt. Von meiner Mutter vielleicht abgesehen.« Tongaro blinzelte Nukulahi zu. »Jeder, sei es Mann oder Frau, ist von ihrem Liebreiz eingenommen. Sie ist eine geborene Königin und so strahlend wie der neue Stern, der am Himmelszelt aufgegangen ist.«

Nukulahi lächelte in sich gekehrt. Der neue Stern. Wie ein heftiger Wind hatte sich die Nachricht von seinem Auftauchen über ganz Coleopa verbreitet. Er war in den letzten Nächten immer größer geworden, und sein Vater, König Halapua, war davon überzeugt, daß er ein Glücksbote war. Mehr noch, er sprach sogar davon, ihm, Nukulahi, werde Großes in seiner künftigen Königsherrschaft bevorstehen. Heute, an seinem vorletzten Tag als Gebieter der Tausend Inseln, ließ sich sein Vater von den bereits eingetroffenen Solaren und ihren Familien noch einmal die Aufwartung machen. Nukulahi ahnte, daß der neue Stern ebenso Gesprächsthema war wie die anstehende Hochzeit. »An dir ist ein Dichter verlorengegangen, Tongaro. Wenn du nicht Tuilaepes Bruder wärst, würde ich dich als mutmaßlichen Rivalen persönlich in den Krater des Mauga Kara’tubo werfen lassen.«

Beide Männer lachten, und Tongaro erhob wieder die Stimme. »Und jetzt zu den Dingen, die ich dir verschwiegen habe.«

»Bei Eomes, ich wußte, daß das kommen würde.«

»Meine Schwester ist stolz, mein Freund. Nur ein Krieger wird diesen Stolz brechen und sie bezwingen können.«

Nukulahi hob verwundert eine Augenbraue. »Ihren Stolz ... brechen? Ich dachte eigentlich eher daran, sie für mich einzunehmen. Sie ist doch nicht mein Feind.«

Tongaros Gesichtsausdruck wechselte ins Überhebliche. »Du lernst es schon noch, wie man mit Frauen umgeht. Die Liebe gleicht einer Schlacht. Entweder du gewinnst, oder du unterliegst. Ein König kann es sich nicht leisten, sich von einer Frau beherrschen zu lassen.«

Verwundert sah Nukulahi seinen Freund an. Er kannte Tongaros herrschsüchtige Art, und ihm war in den letzten Jahren nicht entgangen, daß ihn manche Solarssöhne deswegen gar zu fürchten schienen. Oder war es Neid? Tongaro gehörte einer der vornehmsten Solarsfamilien an, und es gab im Reich der Tausend Inseln kaum einen sportlichen Wettkampf von Bedeutung, den er nicht für sich entschieden hätte. Auch wenn ihm nachgesagt wurde, nicht verlieren zu können und sich unlauterer Mittel zum Sieg zu bedienen, glaubte er, Nukulahi, nicht daran. Und doch ... Noch immer hielt sich das Gerücht, Tongaro habe bei der letztjährigen Katamaranwettfahrt das Boot seines ärgsten Rivalen in der Nacht vor dem Wettstreit von Perltauchern anbohren lassen. Aber das war gewiß nichts als üble Nachrede. Nein, er konnte sich keinen treueren Kameraden als Tongaro vorstellen und war stolz, ihn zum Freund zu haben. Er beschloß, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.

»Und? Wird sie kommen?«

»Natürlich wird sie kommen.« Tongaro lachte herausfordernd. »Sie ist bereits mit meinem Vater und seinem Gefolge auf Nuku’atepe eingetroffen. Unten im Süden, bei dem Fischerdörfchen Noa’tari. Eure Perlenfischer und ihre Familien haben ihr einen begeisterten Empfang bereitet. Der Ort ist voller Menschen, die der zukünftigen Königin ihre Aufwartung machen wollen. Wie die Tradition es verlangt, wird sie dem heiligen Nooga’Ka’ata morgen zur Mittagszeit ganz offiziell einen Besuch abstatten, um die sterbenden Wale um Weisheit für ihre Amtszeit zu bitten. Bis zum Nachmittag wird mein Vater sie zu eurer Hochzeit nach Colepa’Taru führen. Und was wir nicht vergessen sollten: Morgen abend schon wird ein neuer König über Eomes’ wunderbares Reich gebieten.« Tongaro lachte, als hätte er einen Scherz gemacht. »Wie ich gehört habe, hat dein Vater bereits alles für das Zeremoniell vorbereiten lassen. Wenn du mich fragst, wird das morgen ein Tag, den niemand in Coleopa vergessen wird.«

»Jaja, ich weiß.« Nukulahi seufzte ungehalten. »Ganz Colepa’Taru steht schon seit Wochen Kopf. Die Hochzeit eines Prinzenpaares und noch am selben Tag die Ernennung zum König, das hat es schon seit über zweihundert Jahren nicht mehr gegeben. Ich bin froh, wenn die Aufregung vorbei ist. Wahrscheinlich kann ich dankbar sein, daß man mich wenigstens heute nachmittag ein paar Stunden allein gelassen hat. Aber, Tongaro, eigentlich will ich wissen, ob Tuilaepe kommt. Heute abend, meine ich.«

Tongaro lächelte noch breiter. »Wäre ich sonst hier? Überrascht es dich wirklich, wenn ich dir sage, daß sie – insgeheim – dem heiligen Walfriedhof bereits heute um Mitternacht einen Besuch abstattet?« Augenzwinkernd zog er ein kostbares Perlmuttblättchen hervor, auf dem sich die Zeichnung eines kleinen Wals befand.

»Wie versprochen habe ich ihr einen von euren Warakkäfern gebracht, der das vereinbarte Zeichen ihres Einverständnisses vor einer Stunde in den Palast getragen hat.«

Die kostbaren Warakkäfer fanden selbst dann zu ihren Nestern zurück, wenn man sie mehrere Inseln entfernt aussetzte. Nur ein Sturm konnte sie von ihrem Flug abbringen, und schon seit vielen Generationen nutzten der König und seine Solare diese Form der schnellen Nachrichtenübermittlung, indem sie untereinander heimische Käferarten austauschten.

Nukulahi griff berührt nach dem Plättchen und streichelte vorsichtig mit seinem Daumen darüber. Vor wenigen Stunden erst hatte Tuilaepe das Zeichen ihres Einverständnisses mit eigener Hand darauf gemalt. Ob sie wohl ebenso aufgewühlt war wie er?

Dann blickte er auf.«Wußtest du, daß meine Mutter die gesamte letztjährige Tributleistung an Perlen in die Hochzeitsdekoration hat einarbeiten lassen? Seit etlichen Monden sind die Perlensticker und Kunsthandwerker ganz Nuku’atepes damit beschäftigt, deiner Schwester den prachtvollsten Empfang seit dem Einzug Eomes’ zu bereiten.«

Tongaro zuckte gleichmütig mit den Schultern. »Ich glaube kaum, daß selbst der prachtvollste Schmuck ihr an Schönheit gleichkommen wird.«

Nukulahi lachte.«Meine Güte, einen besseren Fürsprecher als dich hätte sich deine Schwester wirklich nicht wünschen können. Und? Hast du ihr auch mein Brautgeschenk zukommen lassen?«

»Ja, ich habe ihr das merkwürdige Tier überbracht.« Wie schon am gestrigen Morgen, als er Tongaro den Käfig anvertraut hatte, war dem jungen Krieger sein Mißfallen deutlich anzumerken.

»Das ist kein merkwürdiges Tier«, begehrte Nukulahi empört auf.«Ich frage mich, was du gegen dieses Geschenk hast? Es handelt sich immerhin um einen lebendigen Federschnabel. Sie stammen vom Rande der Welt. Du weißt selbst, wie selten man sie auf den Inseln erblickt. Die Schlupf- und Majokkäfer bohren Löcher in ihre Kalkeier, so daß sie hier nicht überleben können. Und wenn sie Pech haben, fallen Zaikars über sie her, während sie schlafen. In Gefangenschaft aber vermehren sie sich nicht. Das haben schon die Alten vergeblich versucht. Ich habe ihn selbst vor zwei Tagen hier im Palast entdeckt und eingefangen. Das war das kostbarste Geschenk, das ich deiner Schwester machen konnte.«