Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ares Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Alexander Gauland ist eines der bekanntesten Gesichter der Partei Alternative für Deutschland (AfD) und seit fast einem Jahrzehnt Bundestagsabgeordneter für diese Partei. Für diesen Rückblick auf ein wechselhaftes politisches Leben hat er eine Blütenlese seiner bisherigen Schriften getroffen und erzählt zusätzlich seinen eigenen, ganz persönlichen Lebenslauf.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 163

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

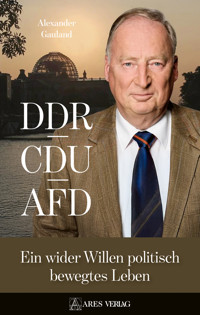

Alexander Gauland

DDR, CDU, AFD

Alexander Gauland

DDR CDU AFD

Ein wider Willen politisch bewegtes Leben

Umschlaggestaltung: DSR – Werbeagentur Rypka, A-8143 Dobl/Graz Umschlagabb.: REUTERS/Vitalii Hnidyi (Titelbild); Freepik (Rückseite)

Wir haben uns bemüht, bei den hier verwendeten Bildern die Rechteinhaber ausfindig zu machen. Falls es dessen ungeachtet Bildrechte geben sollte, die wir nicht recherchieren konnten, bitten wir um Nachricht an den Verlag. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://www.dnb.de abrufbar.

Hinweis: Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:

Ares Verlag GmbH

Hofgasse 5 / Postfach 438

A-8011 Graz

Tel.: +43 (0)316/82 16 36

Fax: +43 (0)316/83 56 12

E-Mail: [email protected]

www.ares-verlag.com

ISBN 978-3-99081-153-5

eISBN 978-3-99081-156-6

Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Kontaktieren Sie uns!

https://www.ares-verlag.com/ddr-cdu-afd-feedback/

Hier finden Sie auch weitere Informationen über unser Programm und können sich für unseren Newsletter anmelden.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.

© Copyright by Ares Verlag, Graz 2025

Layout: Ecotext-Verlag, Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein, Wien

Inhalt

Politische Biografie

William Lamb, Lord Melbourne (1779–1848)

Der Staatsmann

Der antirömische Protest 1 – Luther gegen Karl V.

Rede zum „Brexit“ (2016)

Rede zum Hambacher Fest (2018)

Die deutsche Außenpolitik der Zukunft: Chancen und Risiken in unsicheren Zeiten (2024)

Anmerkungen

Politische Biografie

I

Geboren bin ich 1941. Am Tag meiner Taufe – es war aufgrund der Schwere der Geburt eine Haustaufe – griff Hitler die Sowjetunion an. Als die Gäste am nächsten Morgen durchaus euphorisch waren, soll mein Vater nur gesagt haben: „Das ist der Anfang vom Ende.“ Er war als Offizier im Ersten Weltkrieg eine Zeit lang auch in Russland gewesen und hatte seitdem einen hohen Respekt vor der Kampfkraft der russischen Bauern. Für ein Kind dauerte es bis zum Ende noch lang. Zwei Erinnerungsfetzen verfolgen mich bis heute.

Mein Vater war nach seiner Zwangspensionierung als Polizeikommandeur von Chemnitz 1933 im Werkluftschutz der deutschen Industrie aktiv. So bekam er in unserem Luftschutzkeller die Leitmeldungen über die jeweiligen Positionen der feindlichen Bomberflotten, Luftlage genannt. Und sobald die Gefahr vorüber schien, verließ er mit mir den Keller, noch bevor offiziell Entwarnung gegeben worden war. Nach einem schweren Angriff auf Chemnitz gingen wir so durch eine getroffene Straße, als mein Vater mir die Hand über die Augen legte, aber ich hatte es längst gesehen – wie die Vorderwand eines getroffenen Hauses aufgerissen war, die Bewohner verzweifelt versuchten, das Freie zu gewinnen, und plötzlich die Ruine über den unglücklichen Menschen zusammenbrach.

Da mein Vater 1944 eine schwere Augenthrombose bekam und die dauernden Luftangriffe Gift für ihn waren, zogen wir Anfang 1945 nach Augustusburg, zu Füßen der alten Festung August des Starken in der Nähe von Chemnitz. Dort kam die Familie allerdings vom Regen in die Traufe. Denn ein Leutnant glaubte noch im Mai 1945, das Großdeutsche Reich verteidigen zu müssen, was die einmarschierenden Russen äußerst übel nahmen. Eigentlich sollten Ort und Festung dem Erdboden gleichgemacht werden, doch dem auf Knien bittenden Bürgermeister gelang eine „Erleichterung“: statt totaler Zerstörung eine Woche Plünderung. Danach gab es keine alleinstehende Frau mehr, die nicht furchtbares erlebt hatte. Auch meine Mutter entging nur knapp diesem Schicksal, da mein sehr viel älterer Vater immer wieder Mühe hatte, sie als seine Frau zu verteidigen. Dennoch gab es in all diesem Elend immer wieder Erstaunliches: Ich hatte unmittelbar vor dem russischen Einmarsch im Garten gespielt, dabei mein Kindermäntelchen ausgezogen und es dann liegen gelassen. Plötzlich stand ein junger russischer Offizier vor der Wohnungstür und brachte den schon verloren geglaubten Mantel.

Es hat in der alten Bundesrepublik eine lange Kontroverse gegeben, ob es sich beim Kriegsende um eine Befreiung gehandelt habe oder nicht. Der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat diesen Streit dann mit seiner Rede zum 8. Mai 1985 langfristig entschieden, indem er sich konsequent die Befreiungsperspektive zu eigen machte. Anfangs gab es noch anhaltenden Widerstand in der CDU und in den Vertriebenenverbänden, doch am Ende entschied der Zeitablauf die Sache. Ich habe diese Auseinandersetzung immer für ein typisch deutsches ideologisches Schattenboxen gehalten. Denn natürlich war das Ende der Hitlerei objektiv eine Befreiung, und für KZ-Häftlinge auch subjektiv. Doch wer seine Heimat in Ostpreußen und Schlesien verlor, wer in Trecks nach Westen strebte oder gar in Berlin den Einmarsch der Russen erlebte, sah das natürlich subjektiv anders. Meine Eltern waren keine Nazis, und mein Vater war 1933 aus dem Amt gedrängt worden. Dennoch wären sie nie auf die Idee gekommen, ihre Erlebnisse beim Einmarsch der Roten Armee als Befreiung zu verklären. Es ist eben ein Unterschied, ob man ins Geschichtsbuch schaut oder die Folgen hautnah am eigenen Leib erlebt. Und dazu kommt noch etwas, was damals schon den Widerstand gegen Hitler geschwächt hat: Für Patrioten war es schwer erträglich, das Land zerstört, geteilt und am Boden zu sehen, auch wenn jeder Einsichtige wusste, dass wir an unserem Elend selbst schuld waren. Wenige Jahre später – ich weiß den Grund nicht mehr – fuhr meine Mutter mit mir in das zerstörte Dresden. Sie hatte in Dresden geheiratet und auf der Prager Straße Silber und Porzellan gekauft. Als wir durch die zerstörte Prager Straße gingen, weinte meine Mutter hemmungslos. Ich verstand es nicht, aber ich habe es später begriffen, dass man bei einem großen Verlust nicht zuerst nach der Schuld fragt, sondern das Unglück betrauert, ganz gleich, was die Gründe sind.

Ich habe die Schule in der angehenden DDR nie als bedrückend empfunden. Die Lehrer – mit und ohne Parteiabzeichen – waren gute Pädagogen und aufrichtig bemüht, uns etwas beizubringen. Natürlich gab es Frontalunterricht, und es wurde viel gelesen und noch mehr besprochen. „Faust I“ wurde vollständig gelesen, ebenso „Wilhelm Tell“ und der „Wallenstein“. Und selbst über „Faust II“ haben wir mehrere Stunden gebrütet. Dass Werbetexte als Literatur ausgegeben wurden, habe ich erst im Westen erlebt, und auch SED-Parteitagsparolen spielten im täglichen Unterricht keine Rolle. Natürlich war da immer der ideologische Überbau, doch anders als heute blieben Fakten immer noch Fakten, und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass es mehr als zwei Geschlechter geben könnte.

Die ideologische Dauerberieselung der Gesellschaft war natürlich störend, zumal mein Vater starb, als ich zehn war, und meine Mutter eine unpolitische Frau war, die nach dem Untergang des Kaiserreiches, den sie als junges Mädchen erlebt hatte, allen nachfolgenden Epochen der deutschen Geschichte wenig Sympathie entgegenbrachte – am wenigsten Nationalsozialismus und Kommunismus. Also suchte ich einen politischen Halt außerhalb der heimischen Befindlichkeiten. Und diesen Halt lieferte mir der deutsche Dienst der BBC, der berühmte „Londoner Rundfunk“ mit seinen Trommelschlägen. Ich war eher zufällig auf ihn gestoßen, nachdem ich feststellen musste, dass die Meldungen des RIAS in Bezug auf die Lebenswirklichkeit der DDR nicht immer belastbar waren. Tiefen Eindruck machte auf mich besonders die kalte Objektivität der BBC während der Suezkrise, ganz anders als die Propagandamühlen von Radio DDR, und so gewöhnte ich mir an, täglich von 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr den Informationen aus dem „Bush House“ in London zu lauschen. Dass man dabei automatisch der englischen politischen Kultur nahe kam, versteht sich von selbst. Und so wurde ich ein Bewunderer weniger des gegenwärtigen als vielmehr des historischen England und seiner Whig-Aristokratie, die das Land ohne Revolution durch das 19. Jahrhundert geführt hatte. Burke und Fox, Grey, Melbourne und Disraeli wurden meine Leitplanken in einer eher trüben Umwelt. Der „Londoner Rundfunk“ bot auch die Möglichkeit zu politischem Schabernack. Es war die Anfangszeit des Zypernkonfliktes in den 1950er-Jahren. Da nach offizieller Lesart der britische Imperialismus an allem schuld war, wurde der Konflikt zwischen Griechen und Türken politisch verschwiegen. Ich hatte Wandzeitungsdienst und am Abend zuvor einen BBC-Kommentar exakt zu diesem Thema gehört. Diesen Kommentar reproduzierte ich für die Wandzeitung – natürlich in einer anderen, antiimperialistischen Sprache. Unser Gegenwartskundelehrer las den Kommentar und empfahl uns allen, sich für die angekündigte Klassenarbeit mit ihm zu beschäftigen. So hatte ich das Vergnügen, westliche Konterbande direkt in den sozialistischen Schulalltag zu schmuggeln.

Ursprünglich hatte ich nicht vor, die DDR zu verlassen. Politische Ökonomie wollte ich studieren, und obwohl ich kein Arbeiter- und Bauernkind war, sollte ich einen Studienplatz erhalten, wenn … ja, wenn ich mich vorher in der Produktion bewährt hatte. Der Ort der Bewährung sollte das Braunkohletagebauwerk in Lauchhammer sein. Zufällig war die Nichte unseres Zahnarztes ebenfalls dort gelandet, hatte im Winter eine Lore nicht flottbekommen und war zur Strafe statt für eines gleich für zwei Jahre in die Produktion verbannt worden. Das gab den Ausschlag. Wir hatten zwar keine Verwandten im Westen, aber die Sorge vor einer endlosen Bewährung im Braunkohletagebau war stärker. So landete ich über das Notaufnahmelager Marienfelde und das Übergangslager Sandbostel im Flüchtlingslager Gießen als einer von fast vier Millionen Menschen, die die DDR im Laufe ihres Bestehens verlassen haben. Meine Mutter folgte ein Jahr später, gerade noch rechtzeitig vor dem Mauerbau.

Über Abiturergänzungsprüfung und Studium gibt es nichts Außergewöhnliches zu berichten. Ich ging nach Marburg, studierte Politik bei dem Sozialisten und DDR-Flüchtling Prof. Wolfgang Abendroth, vertrödelte die ersten Jahre mit der studentischen Selbstverwaltung und wechselte dann zu Jura, da Abendroth nur in diesem Fach eine solide Basis für meinen Berufswunsch Diplomat sah. So wenig ich politisch mit Abendroth übereinstimmte, meine DDR-Erfahrungen hatten mich von jeder Art sozialistischer Menschheitsbeglückung – und sei sie noch so ideal human gedacht – geheilt: Als Lehrer war er eine Attraktion, weil er sich um seine Hörer kümmerte. Das galt auch für meinen späteren Doktorvater, den weniger bekannten Prof. Gerhard Hoffmann. Durch ihn fand ich zum Völkerrecht, was mir ein gutes erstes Examen und ein interessantes Dissertationsthema einbrachte: „Das Legitimitätsprinzip in der Staatenpraxis seit dem Wiener Kongress“.

Es war die Zeit, da die Staatlichkeit der DDR wegen ihrer fehlenden demokratischen Legitimation diskutiert und angefochten wurde, und ich wollte wissen, was das Legitimitätsprinzip auf dem Wiener Kongress mit der fehlenden demokratischen Legitimation dieser Diskussion verband. Denn tatsächlich ging es in Wien um die gewaltsamen Grenzveränderungen der Napoleonischen Zeit und nicht um die demokratische Legitimation jeglicher Staatsgewalt. Und so stieß ich auf einen Mann, der meine stark anglophilen Neigungen ergänzte und dessen Staatsklugheit mich seitdem immer wieder von Neuem fasziniert hat, den französischen Staatsmann Talleyrand.

Was ich hier vorfand, war das Problem, mit dem sich auch die Verschwörer des 20. Juli 1944 hatten herumschlagen müssen: Wann verbietet die Loyalität zum Staat das weitere Festhalten an der Loyalität zum Staatschef? Denn das war ja das Problem der Offiziere gewesen – der Eid auf Hitler. Talleyrand wurde zuerst Außenminister Napoleons und schließlich dessen Gegner, der Hochverrat beging, um danach die Bourbonen zurückzubringen und als Frankreichs Gesandter auf dem Wiener Kongress das geschlagene Frankreich in die europäische Völkerfamilie zurückzuführen. Als die Bourbonen sich ab 1827 erneut vom nationalen Interesse entfernten, betrieb Talleyrand ihren Sturz in der Julirevolution von 1830, rettete als Botschafter in London den Frieden zwischen England und Frankreich und schuf daneben noch das heutige Belgien. Talleyrand hat in der französischen Hauptstadt, die jedem Marschall Napoleons eine Straße gönnt, keine Gedenktafel. Er gilt noch immer als käuflich und verräterisch, obwohl er nur die Staatsräson Frankreichs über den imperialen Größenwahn Napoleons gestellt hatte. Für Talleyrand war nach den Friedensschlüssen von Pressburg und Tilsit klar, dass der Ehrgeiz des Kaisers niemals mit einer europäischen Ordnung in Einklang zu bringen sein würde. Es war in einer anderen, trotz aller kriegerischen Gewalt humaneren Zeit als der vom Faschismus und Kommunismus geprägten ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Problem Stauffenbergs. Talleyrand verließ eine Regierung dann, wenn sie eine Politik gegen die Interessen des eigenen Landes verfolgte, ganz gleich, wem er zuvor was geschworen hatte.

Nun ist das Elend der Hitlerei mit der Napoleonischen Zeit nicht zu vergleichen. Talleyrand überlebte den Regimewechsel, dessen Scheitern 1944 die Verschwörer mit ihrem Leben bezahlten. Ich gestehe, dass ich mich bei all meinem späteren politischen Tun immer gefragt habe, was Talleyrand wohl geraten oder getan hätte. So hängt bis heute in meinem Arbeitszimmer das berühmte Porträt von Gérard, das schon Goethe fasziniert und zu einer seiner schönsten Bildbetrachtungen animiert hat, und so wird der Fürst auch in diesen Erinnerungen noch weiter eine Rolle spielen.

II

Nach Referendarzeit und Promotion hatte ich alle Möglichkeiten. Da ich einen mehrjährigen Aufenthalt in Ouagadougou nicht für erstrebenswert hielt, entschied ich mich gegen eine Attaché-Ausbildung und ging in das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA), kurz: Bundespresseamt. Das BPA hatte auch eine Auslandsabteilung, und davon erhoffte ich mir Auslandsaufenthalte ohne den Zwang zur diplomatischen Karriere mit ihren regelmäßigen Versetzungen in unattraktive Länder. Die Rechnung konnte nicht aufgehen, aber bereut habe ich es dennoch nicht.

Ich war noch in Marburg nach langem Zögern erst in den RCDS und dann in die CDU eingetreten; wahrscheinlich ein nachvollziehbarer Schritt für einen DDR-Geschädigten. Nun kam ich in ein Amt, das unter der Regierung Brandt vom liberalen Rüdiger von Wechmar geführt wurde. Die Atmosphäre war tolerant und freiheitlich, und ich wurde trotz CDU-Mitgliedschaft für kurze Zeit persönlicher Referent des Amtschefs. Was folgte, war die schönste Auslandsstation meines Lebens – Edinburgh. Es war die Zeit des ersten Auftauchens der Scottish National Party, und das Amt hatte in seiner großen Weisheit entschieden, einen Pressereferenten als zusätzlichen Beobachter an das Generalkonsulat in Edinburgh zu schicken. Nicht, dass man in einem Dreivierteljahr viel beobachten oder gar bewirken konnte, aber ich genoss Schottland und den Norden Englands in vollen Zügen.

Es waren die letzten Jahre, in denen man noch etwas vom alten Großbritannien erleben konnte. Margaret Thatcher hatte noch nicht ihre brachialen Reformen umgesetzt, und so gab es noch viele feudale Ecken und Reste des alten Schottlands von vor der Industrialisierung, vor allem natürlich im Hochland. Schottland war nach dem letzten Stuart-Aufstand von 1745 und der folgenden Auswanderungswelle ein Vorreiter der imperialen Landnahme geworden. Schotten waren als Siedler und Eroberer in die Länder des britischen Empire gezogen. Jetzt war diese Zeit zu Ende, und die sozialen Spannungen der Deindustrialisierung machten sich überall bemerkbar. Das Schottland der Frühaufklärung und kolonialen Expansion war zurückgeworfen auf die romantische Tradition eines Walter Scott und seiner Hochlandclans. Nur die beginnende Ölforderung und die Beherbergung der britischen Atom-U-Boote gaben so etwas wie Zukunftshoffnung. Was ich später am anderen Ende der Welt – in Hongkong – erleben sollte, die letzten Strahlen eines imperialen Glanzes, begegnete mir hier in Glenfinnan und am Loch Tay zum ersten Mal.

Bei meiner Rückkehr nach Deutschland hatte sich das BPA verändert. Aus der Regierung Brandt war die Regierung Schmidt geworden, und an der Spitze des Amtes stand mit Staatssekretär Bölling ein „harter Hund“, der die weitgehende Einfarbigkeit des Amtes durchsetzen wollte. Das ging so weit, dass der mir zugetane Personalreferent im Jahresgespräch deutlich machte, dass ich in diesem Amt keine Zukunft habe. Ich habe Klaus Bölling Jahre später bei dem Verleger Wolf Jobst Siedler wiedergesehen und auf diese Politik angesprochen. Er bestritt sie gar nicht und rechtfertigte sie mit zu vielen Beamten aus der Adenauerzeit, die man habe zurückstutzen müssen. Dass dies mit dem Berufsbeamtentum kaum vereinbar war, habe er als notwendigen Kollateralschaden in Kauf genommen.

Ich hatte von Edinburgh aus an Walter Wallmann geschrieben und ihm einen Eindrucksbericht geschickt. Mit seinem Bruder zusammen hatte ich studiert und das Examen gemacht. Wallmann gehörte zu den Zukunftshoffnungen der hessischen CDU, die eher ein Kampfverband als eine normale Partei war. Geführt wurde sie von Alfred „Django“ Dregger, dem unangefochtenen Oberbürgermeister von Fulda, dem späteren hessischen Finanzminister Manfred Kanther und eben Walter Wallmann. Es war die Zeit des Kreuther Trennungsbeschlusses zwischen CDU und CSU: Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß hatte die Hoffnung aufgegeben, mit Helmut Kohl zu einem Wahlsieg der Unionsparteien zu kommen, und die Fraktionsgemeinschaft kurzfristig aufgelöst, um die CSU bundesweit aufzustellen.

Die Auseinandersetzungen, die baldige „Wiedervereinigung“ und die Gründe dafür stehen in den Geschichtsbüchern und sollen deshalb hier keine Rolle spielen, weil auch ich keine Rolle darin gespielt habe. Nur so viel: Der von Strauß verspottete „Provinzpolitiker“ entpuppte sich dabei als Staatsmann von bismarckschem Format, der fast alles richtig machte und damit entgegen den straußschen Prophezeiungen auch Geschichte schrieb.

Für mich wurde entscheidend, dass Wallmann kurzzeitig Fraktionsgeschäftsführer der CDU im Bundestag war und Mitarbeiter suchte. Da mir das von mir geliebte Bundespresseamt die kalte Schulter zeigte, nahm ich Wallmanns Angebot an und wurde sein persönlicher Referent. Doch auch diese Tätigkeit sollte kurz und schmerzlos verlaufen. Denn zeitgleich standen in Hessen Kommunalwahlen an, und Helmut Kohl hatte Wallmann gebeten und schließlich bedrängt, Oberbürgermeisterkandidat der CDU für das schöne Frankfurt zu werden.

Aus Loyalität zu Helmut Kohl nahm Wallmann an, fest davon ausgehend, dass er keine Chance habe. Frankfurt war seit Ende des Krieges von sozialdemokratischen Oberbürgermeistern regiert worden und galt als „rot“, unruhig und problembeladen. Denn die sozialdemokratischen Oberbürgermeister hatten die Stadt zwar repräsentiert, aber mit Ausnahme des allerersten von ihnen, Walter Kolb, nicht regiert. Das taten für sie der linke SPD-Unterbezirk Hessen-Süd und eine fast ebenso aufmüpfige Stadtratsfraktion. Einen dieser Oberbürgermeister, Willi Brundert, einen klugen, bürgerlichen Mann, hatten sie sogar ins Grab gebracht. Am Anfang, nach dem Krieg, gab es noch eine Große Koalition mit der CDU. Aus dieser Zeit, die die linke SPD beendet hatte, war ein CDU-Stadtrat übrig geblieben, Ernst Gerhardt für Gesundheit. In diesem Frankfurt, das Adenauer um keinen Preis zur Hauptstadt des westdeutschen Teilstaates hatte machen wollen, sollte Wallmann nun Wahlkampf betreiben. Es war eine Pflichtaufgabe nach Weisung, wie es auf Kommunaldeutsch heißt, und niemand glaubte an einen Erfolg, er selbst am wenigsten. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir von einem „Spiegel“-Gespräch kurz vor den Wahlen zurück nach Bonn fuhren und er – erleichtert, dass nun bald alles vorbei sei – sagte: „So, und nun konzentrieren wir uns wieder auf Bonn.“ Ich gebe zu, ich habe nicht einmal die Wahlergebnisse verfolgt, doch irgendwann am Abend rief mich meine Cousine aus Frankfurt an und jubelte: „Ihr müsst nach Frankfurt kommen! Wallmann wird Oberbürgermeister!“

Der „unbekannte Provinzpolitiker“ aus Marburg, so das sozialdemokratische Framing, hatte im roten Frankfurt eine absolute Mehrheit für die CDU geholt. Die Frankfurter waren den roten Filz einfach leid. Für mich war das eine schwere Entscheidung, denn ich war „Bonner“ und an Kommunalpolitik nicht interessiert. Was mich am Ende nach Frankfurt brachte, waren ein „Spiegel“-Artikel und ein Interview. Denn Wallmann sah sich in Frankfurt neben den Bausünden und dem Filz einer weiteren Herausforderung gegenüber: Was tun mit dem bundesweit bekannten Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann? Die CDU hatte auch eine völlige Veränderung der linken Kulturpolitik versprochen. Doch das war einfacher gesagt als getan. Denn Hilmar Hoffmann hatte seine Anhänger im Frankfurter Kulturbürgertum, und der Vorwurf des „Provinzialismus“ hatte schon den SPD-Wahlkampf „bereichert“. Nun allerdings gab es eine absolute CDU-Mehrheit, und Hoffmann hatte schon einmal im Rahmen einer „Spiegel“-Geschichte sein kulturpolitisches Ende in Frankfurt eingeläutet. Der neue Oberbürgermeister konnte ihn nicht entlassen, aber er konnte die Aufgaben im Stadtrat neu verteilen, und Hoffmann rechnete fest damit, künftig für die Stadtreinigung oder den Schlachthof zuständig zu sein. Also pries er ein letztes Mal seine „rote Kulturpolitik“ und die von ihm verwirklichte „Kultur für alle“ (so sein programmatisches Buch). Während Wallmann in Frankfurt Gespräche über Wahl und Übergabe führte, hatte ich in Bonn Zeit, über die politische Zukunft des neuen Oberbürgermeisters nachzudenken. Und je länger ich über das Abschiedsinterview des roten Hoffmann nachdachte, umso klarer wurde mir, dass „Schlachthof oder Stadtreinigung“ keine Lösung war und das Projekt „CDU regiert Großstadt“ gleich zu Beginn nachhaltig beschädigt hätte.