14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

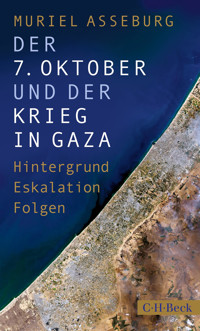

Mit dem Angriff der Hamas auf Israel und Israels Krieg im Gazastreifen ist der Nahostkonflikt in ungekannter Schärfe eskaliert. Muriel Asseburg erklärt im historischen Kontext und mit wohltuender Distanz, was seit dem 7. Oktober 2023 passiert ist, welche Akteure in den Konflikt involviert sind und welche Folgen der Krieg weit über Israel und Palästina hinaus hat. Ein Muss für alle, die verstehen wollen, warum der Konflikt immer weiter eskaliert und was die Beteiligten antreibt. 7. Oktober 2023: Die Bewohner der Kibbuzim und Orte in Grenznähe des Gazastreifens sowie die Besucher des Nova-Musikfestivals – aber auch das israelische Militär – werden von einem Terrorangriff der Hamas überrascht. Mehr als 1100 Menschen werden brutal ermordet, rund 250 Geiseln verschleppt. Israel riegelt daraufhin den Gazastreifen vollständig ab, startet eine Großoffensive gegen die Hamas und nimmt eine humanitäre Katastrophe in Kauf. Muriel Asseburg schildert mit viel Empathie die schrecklichen Ereignisse seit dem 7. Oktober, erläutert die Vorgeschichte und zeigt, wie der Krieg immer weitere Kreise zieht: vom Westjordanland bis nach Syrien und Irak, über den Libanon bis zu den Huthi-Milizen im Jemen und zu direkten Angriffen zwischen Israel und Iran. Sie schildert auch die Bemühungen der USA, der arabischen Kontaktgruppe und der Internationalen Gerichtshöfe in Den Haag, die Gewalt einzudämmen. Dabei gelingt es ihr souverän, die unterschiedlichen Perspektiven deutlich zu machen und so ein Bild von beeindruckender Tiefenschärfe zu zeichnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Muriel Asseburg

Der 7. Oktoberund der Krieg in Gaza

Hintergrund, Eskalation, Folgen

C.H.Beck

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Titel

Inhalt

Karte: Die Terrorangriffe des 7. Oktober 2023 und der Krieg im Gazastreifen

Das israelisch-libanesische Grenzgebiet

Einleitung

1. Die Massaker des 7. Oktober

Angriff auf ein unvorbereitetes Land

Existenzangst, Wut und Solidarität in Israel

Unterschiedliche palästinensische Reaktionen

2. Der Krieg im Gazastreifen

Kriegsziele und Kriegsverlauf

Humanitäre Katastrophe

Zuspitzung des Konflikts im Westjordanland

Konträre Sichtweisen

3. Die Vorgeschichte

Rückfall in den existentiellen Konflikt

Die Abraham-Abkommen

Der Gazastreifen seit dem israelischen Abzug 2005

4. Die Hamas: Entstehung und Wandel

Die Muslimbruderschaft

Strategiewechsel

Machtübernahme im Gazastreifen

Neue Führungsfigur: Jahja Sinwar

5. Die Achse des Widerstands

Koordinierte Angriffe

Stellvertreter Teherans?

Die einzelnen Konfliktarenen

6. Die internationale Dimension

Öffentliche Meinung, Proteste und Positionen

Israel, Palästina und die UNO

Das diplomatische Ringen um ein Ende der Gewalt

Das Völkerrecht und die internationale Gerichtsbarkeit

Ausblick

Anhang

Abkürzungen

Zeittafel

Hinweise zum Weiterlesen

Anmerkungen

Einleitung

1. Die Massaker des 7. Oktober

2. Der Krieg im Gazastreifen

3. Die Vorgeschichte

4. Die Hamas: Entstehung und Wandel

5. Die Achse des Widerstands

6. Die internationale Dimension

Ausblick

Verwendete Literatur

Bildnachweis

Personenregister

Zum Buch

Vita

Impressum

Karte: Die Terrorangriffe des 7. Oktober 2023 und der Krieg im Gazastreifen

Das israelisch-libanesische Grenzgebiet

Einleitung

Der Angriff der Hamas und anderer bewaffneter Gruppierungen auf Israel am 7. Oktober 2023 war für Israels Staat und Gesellschaft eine Zäsur. Die Gräueltaten, bei denen rund 1100 Menschen brutal ermordet und über 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden, erschütterten die Bevölkerung bis ins Mark und wurden mehrheitlich als Pogrom gegen Jüdinnen und Juden oder sogar als «Mini-Holocaust»[1] gelesen. Damit riefen die Angriffe auch das kollektive Trauma der jüdisch-israelischen Gesellschaft, die Judenverfolgung und -vernichtung während der Shoa, wach. Auch bedeuteten sie eine massive Demütigung für Israel, dessen Militär und Geheimdienste bis zu diesem Zeitpunkt als allen regionalen Gegnern weit überlegen gegolten hatten. Deshalb war für Israels Regierung und Bevölkerung klar: Ein «Weiter so» konnte es nicht geben. Aus dem Gazastreifen sollte nie wieder eine Bedrohung für Israel erwachsen. Erreicht werden sollte dies durch einen Krieg gegen die Hamas und die anderen bewaffneten Gruppierungen im Gazastreifen. Ziel der Operation war zum einen die nachhaltige Zerstörung ihrer militärischen Kapazitäten, zum anderen sollte die Hamas nicht länger im Gazastreifen regieren, und schließlich sollten die Geiseln befreit werden.

Vor allem zu Beginn des Krieges ging die israelische Armee mit großer Feuerkraft vor. Das Ergebnis war eine präzedenzlose Zahl von Toten und Verwundeten im Gazastreifen mit einem sehr hohen Anteil an Frauen, Kindern und Alten. Zwar forderte Israel die Bevölkerung auf, die Kampfgebiete zu verlassen, doch war eine Flucht aus dem Küstengebiet aufgrund der Abriegelung nicht möglich. Es gab dort auch keinen Ort, der wirklich Sicherheit bieten konnte. Am Jahrestag des 7. Oktober waren rund 1,9 Millionen Menschen – und damit rund 90 Prozent der verbliebenen Einwohnerinnen und Einwohner des Küstenstreifens – zu Binnenflüchtlingen geworden; viele von ihnen waren bereits mehrfach vor den Bombardierungen geflüchtet.[2] Zudem hatte sich die humanitäre Lage extrem zugespitzt. Mit Beginn der Militäroperation hatte Israel alle Strom- und Wasserlieferungen in das Küstengebiet eingestellt und eine vollständige Abriegelung verhängt. Auch wenn Israel zwei Wochen später Hilfslieferungen zuließ, blieben diese durchgehend weit unter dem Bedarf. In der Folge breiteten sich ansteckende Krankheiten rasch aus. Die Bombardierungen führten zudem zu großflächigen Zerstörungen von Wohnhäusern und ziviler Infrastruktur und machten große Teile des Gazastreifens auf absehbare Zeit unbewohnbar.

Im ersten Jahr des Krieges konnte Israel seine Kriegsziele nur eingeschränkt erreichen. Zwar gelang es der Armee nach eigenen Angaben, das Gros der Hamas-Bataillone zu zerschlagen und rund 17.000 Hamas-Kämpfer zu töten,[3] aber nach wie vor wurden Soldaten auch in Gebieten angegriffen, die die Armee bereits als unter ihrer Kontrolle deklariert hatte; von dort wurden zudem Raketen auf Israel abgefeuert. Darüber hinaus war das Tunnelnetzwerk der bewaffneten Gruppierungen zumindest teilweise noch intakt. Die Hamas stellte noch immer die dominante politische und bewaffnete Kraft im Gazastreifen dar. Zudem waren längst nicht alle Geiseln befreit worden: 101 Geiseln hatte die Hamas noch in ihrer Gewalt. Israelische Medien gingen davon aus, dass ein großer Teil von ihnen nicht mehr lebte.[4] Von den rund 60.000 Israelis, die aus den an den Gazastreifen angrenzenden Ortschaften und Kibbuzen in Sicherheit gebracht worden waren, sowie den rund 80.000, die aus dem Grenzgebiet zum Libanon evakuiert worden oder geflohen waren, konnten insgesamt nur rund 67.500 zurückkehren.[5]

In der palästinensischen Gesellschaft rief der Krieg das kollektive Trauma der «Nakba» wach, der Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden von Palästinenserinnen und Palästinensern im Zusammenhang mit der israelischen Staatsgründung und dem ersten israelisch-arabischen Krieg 1948.[6] Verstärkt wurde die Furcht, dass es sich bei den Evakuierungsaufforderungen aus Kampfgebieten nicht um temporäre Maßnahmen, sondern um eine permanente Vertreibung (innerhalb des Gazastreifens und womöglich auch aus diesem hinaus auf die ägyptische Sinai-Halbinsel) handele, durch entsprechende Forderungen aus der israelischen Politik, nicht zuletzt von Regierungsmitgliedern.[7] Die Ereignisse wurden in der palästinensischen Bevölkerung ganz überwiegend nicht als Zäsur, sondern als Fortsetzung einer israelischen Politik gesehen, die auf jüdische Vorherrschaft und Verdrängung – oder gar Auslöschung – der Palästinenserinnen und Palästinenser abziele.

Ein Jahr nach dem 7. Oktober 2023 zeichnete sich ab, dass die Angriffe der Hamas und der Krieg im Gazastreifen keinen Wendepunkt im israelisch-palästinensischen Verhältnis darstellten – anders als etwa der Oktoberkrieg 1973, der den Weg für den israelisch-ägyptischen Friedensvertrag bereitet hatte.[8] Vielmehr spitzte sich der Konflikt weiter zu. Beide Gesellschaften sahen sich in einer existentiellen Auseinandersetzung,[9] empfanden sich als die einzigen Opfer und unterstellten der anderen Seite genozidale oder maximalistische Absichten.[10] Da alle vorherigen Friedensbemühungen gescheitert waren, sahen sich beide Gesellschaften auf den Konflikt um das ganze Land (also das ehemalige britische Mandatsgebiet Palästina zwischen Mittelmeer und Jordan) zurückgeworfen (siehe Karte Seite 64). In der Folge setzten sie auf Vergeltung, militärische Stärke bzw. bewaffneten Kampf[11] und «vollständigen Sieg»[12] statt auf Konfliktregelung, friedliche Koexistenz oder gar Aussöhnung. Empathie für das Leiden der anderen Seite war in beiden Gesellschaften kaum bis gar nicht vorhanden, vielmehr nahm die Entmenschlichung im Diskurs in erschreckendem Ausmaß zu. Die Voraussetzungen für eine Konfliktbeilegung verschlechterten sich damit weiter.

Die Kriegshandlungen weiteten sich rasch in der Region aus. Denn zum ersten Mal sprang der Hamas nicht nur (wie schon 2006) die libanesische Hisbollah zur Seite, vielmehr trat auch die von Iran angeführte «Achse des Widerstands»[13] mit koordinierten Angriffen auf Israel auf. Im November 2023 weiteten die jemenitischen Huthi ihre Attacken auf die zivile Schifffahrt in der Meerenge Bab al-Mandab und später auch im Roten Meer aus. Und mit dem Iran verbündete Gruppierungen in Syrien und im Irak griffen US-Basen und Israel direkt an. Damit verquickten sich unterschiedliche Konfliktherde zu einer «Krisenlandschaft»[14] in einer ohnehin stark durch Kriege und Bürgerkriege destabilisierten Region – mit direkten negativen Auswirkungen auf die internationale Sicherheit und den Welthandel.

Vor diesem Hintergrund wurden die USA, die EU und ihre Mitgliedstaaten sowie arabische Staaten (allen voran Saudi-Arabien, Katar und Ägypten) diplomatisch aktiv. Letztlich ging es ihnen allen darum, eine weitere Eskalation zu verhindern, die humanitäre Situation im Gazastreifen zu verbessern, eine Freilassung der Geiseln zu erreichen und den Weg zu einer dauerhaften Stabilisierung nach dem Krieg zu ebnen. Denn der 7. Oktober und der Gazakrieg hatten zu der Einsicht geführt, dass der israelisch-palästinensische Konflikt sich nicht länger ignorieren, managen oder «schrumpfen» lasse.[15] In diesem Sinne sollte eine «revitalisierte» Palästinensische Autonomiebehörde (PA), eventuell mit internationaler Unterstützung, die Kontrolle im Küstenstreifen übernehmen, ein Zweistaatenansatz den Konflikt befrieden und die Grenzsituation zwischen Israel und Libanon diplomatisch geregelt werden. Israels Integration in die Region (vor allem die Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien) und eine Eindämmung des Iran und seiner Verbündeten sollten stabilisierend wirken.[16] Arabische Staaten bekräftigten ihrerseits, nach wie vor zur Normalisierung mit Israel bereit zu sein, wenn dieses «irreversible Schritte» in Richtung Zweistaatenregelung unternehme, und kündigten an, sich in diesem Rahmen beim Wiederaufbau im Gazastreifen zu engagieren.[17]

Die regionalen und internationalen Player konnten jedoch außer einer Feuerpause und einem Geisel-Gefangenen-Austausch im November 2024 keinen Durchbruch bei ihren Vermittlungsbemühungen verzeichnen. Sie konnten nicht einmal genügend Druck ausüben, um Israel dazu zu bringen, die vom Internationalen Gerichtshof (IGH) im Januar 2024 angeordneten Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen umzusetzen. Vielmehr sahen sie sich im März 2024 angesichts von Warnungen vor einer Hungersnot gezwungen, eine Luftbrücke einzurichten und mit dem Aufbau eines Seekorridors von Zypern zu beginnen, um mehr Hilfslieferungen zu ermöglichen.

Im Herbst 2024 verschob sich der internationale Fokus weg von der Palästina-Frage; Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Gaza und ein Abkommen zur Befreiung der Geiseln gerieten in den Hintergrund. Denn zum Jahrestag des 7. Oktober stand die Region einmal mehr an der Schwelle zu einem umfassenden regionalen Krieg mit direkter internationaler Beteiligung. Mitte September 2024 hatte Israels Premier als weiteres Kriegsziel verkündet, die sichere Rückkehr der israelischen Bevölkerung in den Norden des Landes zu ermöglichen.[18] Im Folgenden weitete die Armee ihre Angriffe auf Führungspersonal, Waffenarsenal und Raketenabschussrampen der Hisbollah im Libanon aus und tötete Ende September deren Generalsekretär Hassan Nasrallah. Damit gelang es Israel nicht nur, seine geheimdienstliche und militärische Überlegenheit zu demonstrieren, sondern auch die libanesische Hisbollah – und damit Teherans wichtigsten nichtstaatlichen Verbündeten – empfindlich zu schwächen. Anfang Oktober 2024 leitete die israelische Armee eine zunächst begrenzte Bodenoffensive im Libanon ein. Einmal mehr litt vor allem die Zivilbevölkerung unter der Ausweitung der Kampfhandlungen. Über eine Million Libanesinnen und Libanesen flüchteten aus dem Süden des Landes, der Bekaa-Ebene und den südlichen Vororten Beiruts.[19] In der Folge griff Iran Anfang Oktober Israel zum zweiten Mal direkt mit Raketen an. Premierminister Netanjahu wiederum sah die Zeit gekommen, die Achse des Widerstands zu zerschlagen und so die Region militärisch neu zu ordnen.[20] Am 8. Dezember wurde das Assad-Regime gestürzt. Möglich geworden war dies durch die Schwächung der Hauptverbündeten des Regimes – Iran und Hisbollah – durch israelische Luftschläge, gezielte Tötungen und Infiltrierung sowie eine veränderte Prioritätensetzung Moskaus im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. In den Folgetagen zerstörte Israel durch Bombardierungen die syrische Marine, Luftwaffe, das Heer und vor allem die Luftabwehr und die Radarsysteme nahezu vollständig. Damit verhinderte es nicht nur, dass die Waffen in die Hand der Rebellen fielen, sondern beseitigte vor allem auch ein gewichtiges Hindernis für Luftschläge gegen den Iran. In der Folge bestand das hohe Risiko eines umfassenden Krieges zwischen Israel und Iran, der eine langfristige Destabilisierung der gesamten Region sowie negative Auswirkungen auch in den USA und Europa nach sich ziehen dürfte – nicht zuletzt durch vermehrte Anschläge auf zivile und militärische Ziele, Fluchtbewegungen und ein atomares Wettrüsten zwischen den Staaten am Persischen Golf.

Erst Mitte Januar 2025 gelang es, im Vorfeld des Amtsantritts von Donald Trump eine Waffenruhe für den Gazastreifen und einen Austausch von Geiseln und Gefangenen zu vermitteln. Ob das Abkommen zu einer dauerhaften Stabilisierung führen und den Weg für eine Konfliktregelung freimachen würde, war indes bei Drucklegung dieses Buches ungewiss.

In diesem Buch sollen die Ereignisse des 7. Oktober und des Gazakrieges verständlich gemacht und historisch eingeordnet, die unterschiedlichen Perspektiven der Gesellschaften dargelegt und die lokalen, regionalen und internationalen Hauptakteure sowie ihre Interessen und Beweggründe beleuchtet werden. Im Fokus stehen dabei die Dynamiken während des ersten Kriegsjahres. Das Manuskript gibt den Wissensstand von Anfang Oktober 2024 wieder, soweit er aus öffentlich zugänglichen Quellen und Gesprächen erarbeitet werden konnte. Dabei ist es eine besondere Herausforderung, über Ereignisse zu schreiben, die vor Ort sowie in Deutschland und der Welt mit großer Emotionalität behaftet sind, deren Hergang höchst umstritten und durch extrem polarisierte Sichtweisen geprägt ist und deren Entwicklung zudem großenteils noch nicht abgeschlossen ist.

Umso mehr möchte ich denjenigen danken, die mich dabei unterstützt haben: Yannik Hüllinghorst und Yussuf El-Banna bei den Recherchen und der Erstellung der Bibliographie, Jürgen Rogalski beim Faktencheck, Kai Ambos, Peter Lintl und Claudia Zilla durch kritische Anmerkungen zum Manuskript sowie Ulrich Nolte durch sein Lektorat. Besonders danken möchte ich auch meinen vielen israelischen und palästinensischen Gesprächspartnerinnen und -partnern, die ihre Sicht der Dinge, ihre Hoffnungen, aber auch ihre Trauer und Verzweiflung mit mir geteilt haben. Ich würde mich überaus freuen, wenn sich meine pessimistischen Einschätzungen nach Drucklegung des Buches als falsch herausstellen.

1. Die Massaker des 7. Oktober

Angriff auf ein unvorbereitetes Land

Am 7. Oktober 2023 griffen die Hamas und andere bewaffnete Gruppierungen aus dem Gazastreifen Israel frühmorgens aus der Luft, über Land und über Wasser an. Dabei feuerten sie Tausende von Raketen ab, setzten die elektronischen Signale der Grenzanlagen außer Kraft und durchbrachen den Grenzzaun zwischen Gazastreifen und Israel an Dutzenden von Stellen. Zudem drangen manche Angreifer mit Schnellbooten in die israelischen Küstengewässer ein und landeten nördlich des Gazastreifens an, andere überwanden den Grenzzaun mit Paraglidern. Im Folgenden eroberten sie in der Umgebung des Küstengebiets, dem sogenannten Gaza Envelope, Militärposten und -gerät, drangen in Kibbuze, Ortschaften und Städte ein und griffen die Feiernden auf einem Musikfestival an (siehe Karte auf der vorderen Umschlaginnenseite). Auf brutale Weise massakrierten sie rund 1100 Menschen, ganz überwiegend jüdische Israelis und zum allergrößten Teil Zivilistinnen und Zivilisten, und verschleppten rund 250 Menschen in den Gazastreifen.[1] Dabei filmten sie ihre Taten mit am Körper getragenen Kameras und übertrugen sie teils live ins Internet.

Die Hamas war die führende Kraft der Operation. Sie benannte diese nach dem drittwichtigsten Heiligtum im Islam, der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, «Al-Aqsa- Flut». Über Jahre hinweg hatten die Führung und die Elitetruppen des militärischen Flügels im Gazastreifen die Angriffe vorbereitet und anscheinend streng geheim gehalten. Zwar hatte die Hamas bereits 2021 einen gemeinsamen Operationsraum mit dem Palästinensischen Islamischen Jihad (PIJ), der libanesischen Hisbollah und dem Iran in Beirut eingerichtet, um die Aktivitäten besser zu koordinieren,[2] und die Hamas hatte von Training, Know-how und Waffenlieferungen des Iran profitiert, aber allem Anschein nach waren selbst ihre engsten Verbündeten nicht in die konkreten operativen Vorbereitungen involviert gewesen.[3] Sogar der politische Flügel der Hamas zeigte sich von der Operation überrascht.[4] An den Angriffen beteiligten sich neben dem PIJ auch andere im Gazastreifen ansässige bewaffnete Gruppierungen unterschiedlicher politischer Ausrichtung sowie Zivilisten, die im Gefolge der Kämpfer den Grenzdurchbruch nutzten, um zu plündern bzw. Geiseln zu nehmen.[5] Zum Teil nahmen auch sie ihre Taten mit Mobiltelefonen auf.

Laut Eigendarstellung ging es der Hamas bei den Angriffen des 7. Oktober in allererster Linie darum, die Palästina-Frage wieder auf die internationale Agenda zu setzen.[6] Die umfassende Offensive zielte – so die Hamas – darauf ab, die festgefahrene Konfliktkonstellation grundsätzlich aufzubrechen, insbesondere Israels Blockade des Gazastreifens, seine Besatzungs-, Annexions- und Siedlungspolitik im Westjordanland und die Bemühungen führender israelischer Politikerinnen und Politiker, den Status quo auf dem Tempelberg bzw. Haram al-Scharif zu unterminieren.[7] Damit stellte das Vorgehen einen Kurswechsel dar: In den Jahren zuvor hatte die Hamas taktisch Gewalt eingesetzt, um konkrete und begrenzte Verbesserungen im Rahmen des bestehenden Status quo zu erreichen, etwa die Lockerung der Blockade oder die Gewährung von Unterstützungsleistungen aus Katar durch Israel. Nun sollten die Angriffe den Israelis vor Augen führen, dass Sicherheit und Normalität ohne ein Ende der Besatzung nicht zu haben seien. Mit dem detailliert geplanten und äußerst brutalen Vorgehen sollte ein «shock and awe»-Moment erzeugt werden, durch den die Hamas, trotz weit unterlegener Feuerkraft und Ressourcen, in Israel als veritable Bedrohung gesehen würde. Dabei ging es auch darum, die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbarstaaten und darüber hinaus zu mobilisieren und so eine «Flut» an Unterstützung für die palästinensische Sache zu erzeugen. Darüber hinaus sollten die Angriffe auch die Normalisierung zwischen Israel und arabischen Staaten, insbesondere die sich abzeichnende Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien (vgl. Kapitel 3), stören bzw. blockieren.

Zudem dürften auch innenpolitische Motive eine Rolle gespielt haben.[8] Denn das Ansehen der De-facto-Regierung der Hamas im Gazastreifen hatte darunter gelitten, dass sie sich nicht in der Lage zeigte, die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern und eine realistische Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Immer wieder hatte es in den Monaten vor dem Angriff Demonstrationen gegeben, die dieses Versagen anprangerten.[9] Daher dürfte es der Hamas-Führung auch darum gegangen sein, die eigene Popularität zu stärken und sich gegenüber der im Westjordanland regierenden Fatah als effektive «Widerstandsbewegung» zu profilieren. Einen entsprechenden Effekt hatte sie schon in der Vergangenheit erzielen können, etwa bei den kriegerischen Auseinandersetzungen im Mai 2021.[10]

Und nicht zuletzt dürften die Angriffe auf persönliche Motive des Führers der Hamas im Gazastreifen, Jahja Sinwar, zurückzuführen sein. Sinwar war selbst durch einen Geisel-Häftlings-Austausch 2011 freigekommen und hatte seinen damaligen Mithäftlingen im israelischen Gefängnis versprochen, alles für ihre Befreiung zu tun.[11] Seither hatte er sich bemüht, einen neuen Austausch zu verhandeln. Die Geiselnahme einer großen Zahl von Israelis sollte nun eine Freilassung aller palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen ermöglichen.[12] Überdies sah Sinwar es als göttlichen Auftrag, «ganz Palästina zu befreien». In diesem Sinne hatte er schon im Herbst 2021 eine Konferenz abhalten lassen, die die Umsetzung dieses «Auftrags» vorbereiten und für den Tag danach planen sollte.[13] Sinwar war innerhalb der Hamas-Führung umstritten und lag mit vielen Vertretern im Politbüro, dem Führungsgremium der Organisation, über Kreuz.[14] Durch direkte Kontakte zu Teheran war es ihm gelungen, die Kräfteverhältnisse innerhalb der Hamas-Führung zu seinen Gunsten zu verschieben und die Qassam-Brigaden zu stärken.[15] Damit konnte er auch einen Ansatz durchsetzen, der im direkten Widerspruch zu den Anpassungen lag, die die Hamas 2017 durch das sogenannte Politikdokument an Duktus und Zielsetzung ihrer Charta vorgenommen hatte. Denn diese signalisierten die zumindest vorläufige Bereitschaft zu einer Zweistaatenregelung (vgl. Kapitel 4), eine Bereitschaft, die sich immer wieder in Aussagen führender Hamas-Vertreter widergespiegelt hatte – auch nach dem 7. Oktober 2023.[16] Einen Konsens innerhalb der Organisation bildeten sie jedoch nicht ab, wie die Äußerungen anderer Hamas-Vertreter am und nach dem 7. Oktober zeigten.[17]

Der Überfall begann einen Tag nach dem 50. Jahrestag des ägyptisch-syrischen Überraschungsangriffs auf Israel, der 1973 den Jom-Kippur- bzw. Oktoberkrieg eingeleitet hatte. Im Vordergrund der operativen Entscheidung für diesen Zeitpunkt dürften allerdings andere Überlegungen als der historische Bezug gestanden haben. So war am jüdischen Feiertag Simchat Tora nur eine Minimalbesetzung auf den israelischen Militärposten zu erwarten. Zudem hatte die rechtsreligiöse israelische Regierung das Gros der Truppen ins Westjordanland verlegt, um dort die Siedlungen zu schützen.[18] Generell wurde Israel von der Hamas und ihren Alliierten aufgrund der massiven Protestbewegung seit dem Frühjahr 2023 als geschwächt wahrgenommen – nicht zuletzt, weil Soldatinnen und Soldaten der Reserve angekündigt hatten, aus Protest gegen die Regierungspolitik ihren Dienst nicht mehr antreten zu wollen.[19]

Tatsächlich trafen die Attacken Israel völlig unvorbereitet. Zwar hatte es schon Monate zuvor diverse Hinweise gegeben, dass die Hamas sich auf einen Grenzdurchbruch, Häuserkampf und Geiselnahmen vorbereitete, aber von der politischen Führung waren sie nicht ernst genommen worden. Diese schien von einer effektiven Abschreckung auszugehen und davon, dass die Hamas ihre Herrschaft festigen und die finanzielle Unterstützung aus Katar nicht gefährden wollte. Zudem vertraute Israels Regierung auf die Effektivität von 2021 errichteten Untergrundsperranlagen und elektronischer Technik. Auch konkrete Warnungen in der Nacht des Überfalls wurden laut Presseberichten zunächst ignoriert und die Truppen nicht in Alarmbereitschaft versetzt.[20]

Dies führte dazu, dass die Angegriffenen in den Militärbasen, in den Kibbuzen, in den Städten und auf dem Musikfestival über Stunden auf Hilfe warten mussten bzw. diese Hilfe in vielen Fällen zu spät kam. Außerdem gingen Soldatinnen und Soldaten (auch der Reserve) teils ohne klaren Einsatzbefehl, Koordinierung und Ausrüstung vor und setzten vielfach übermäßig Gewalt ein – mit dem Ergebnis, dass es zu großen Zerstörungen kam und Menschen, die eigentlich geschützt werden sollten, Opfer des Beschusses der eigenen Truppen wurden.[21] Über Stunden herrschten chaotische Zustände: Bewaffnete Gruppierungen hatten Militärbasen, Straßenkreuzungen und Ortschaften unter ihrer Kontrolle, erschossen wahllos Menschen, holten aus dem Gazastreifen Nachschub und verschleppten Geiseln dorthin. Eine Aufarbeitung der Ursachen und Verantwortlichkeiten für das Versagen der Sicherheitsdienste, des Militärs und der Regierung Israels steht nach wie vor aus, ebenso wie die Klärung vieler Details der Vorgänge vom 7. Oktober.[22]

Das zerstörte Haus der am 7. Oktober 2023 ermordeten Friedensaktivistin Vivian Silver im Kibbuz Be‘eri im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Der Kibbuz Be‘eri war einer der von den Angriffen der Hamas am schwersten getroffenen Orte. Rund 90 Einwohner wurden getötet, 30 in den Gazastreifen verschleppt. Auch durch „friendly fire“ der israelischen Armee kamen Einwohner um.

Existenzangst, Wut und Solidarität in Israel

Der 7. Oktober 2023 war eine Zäsur für die israelische Gesellschaft. Zum ersten Mal wurde Israel in diesem Maß auf dem eigenen Territorium angegriffen, zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit wurden so viele Jüdinnen und Juden auf einmal getötet, so viele israelische Geiseln genommen, die über so lange Zeit verschleppt blieben.

Dabei trifft der von Beobachtern gezogene Vergleich mit den Angriffen von al-Qaida vom 11. September 2001 in den USA nur teilweise zu.[23] Sicherlich saß der Schock über die unerwarteten Terrorakte, denen ganz überwiegend Zivilistinnen und Zivilisten zum Opfer fielen, in beiden Gesellschaften ähnlich tief. Auch stellte sich in beiden Fällen die Frage nach dem Versagen der Sicherheitsdienste. Im Ausmaß jedoch unterschieden sich die Hamas-geführten Angriffe des 7. Oktober 2023 deutlich von denen der al-Qaida. Gemessen an der Bevölkerungszahl, war die Opferzahl rund dreizehnmal so groß, was bedeutete, dass fast jede Familie in Israel direkt oder indirekt betroffen war.[24] Noch dazu lag ein völlig anderer Konfliktkontext zugrunde, erfolgte der Angriff doch aus besetztem Gebiet und aus der direkten Nachbarschaft.

Vor allem aber wurden die Terrorakte vom 7. Oktober in der jüdisch-israelischen Gesellschaft nicht nur als Angriff auf die nationale Sicherheit, also in einem geopolitischen Kontext, sondern in erster Linie als antisemitisch motiviertes, genozidales Massaker bzw. als Pogrom gegen Jüdinnen und Juden gelesen.[25] Damit rührten die Attacken auch an das kollektive Trauma der jüdisch-israelischen Bevölkerung: die Judenverfolgung und -vernichtung der Shoa. Der Horror, der sich durch die inszenierten und per Körperkameras dokumentierten Grausamkeiten sowie Handyvideos rasch verbreitete, ergriff die ganze Gesellschaft. Gerüchte über geköpfte und verbrannte Babys und systematische sexualisierte Gewalt gingen schnell viral, und auch wenn diese später teilweise entkräftet wurden, prägten sie die Wahrnehmung der Angriffe als bestialische, unmenschliche Taten nachhaltig.[26] Aussagen von Hamas-Vertretern, die eine Wiederholung der Taten bis zur Vernichtung Israels androhten, untermauerten diese Lesart noch.[27] Die Beteiligung palästinensischer Zivilistinnen und Zivilisten an den Gräueltaten sowie der Eindruck großer Zustimmung zu den Taten der Hamas verstärkten darüber hinaus in Israel die Wahrnehmung, dass es sich nicht nur um den Angriff einer Terrorgruppe, sondern um einen existentiellen Kampf mit der gesamten palästinensischen Bevölkerung handele.[28]

Die Angriffe führten der israelischen Gesellschaft ihre Verletzlichkeit vor Augen und erschütterten ihr individuelles Sicherheitsgefühl nachhaltig. Besonders groß war der Schock bei denjenigen, die sich für einen Ausgleich mit den Palästinensern eingesetzt hatten. Unter der unterschiedslosen Gewalt der Attentäter hatten insbesondere die Bewohnerinnen und Bewohner der Kibbuze im Gaza Envelope zu leiden, die als politisch besonders progressiv galten. So fanden sich unter den Opfern und Geiseln auch prominente Vertreterinnen und Vertreter der Friedensbewegung. Dazu gehörte etwa Vivian Silver, die sich insbesondere für Krankentransporte aus dem Gazastreifen engagiert und die Organisation Women Wage Peace mitbegründet hatte.[29] Schnell machte zudem das Gerücht die Runde, dass die Kibbuze von Arbeitskräften aus dem Gazastreifen ausspioniert worden seien, die in den letzten Jahren dort gearbeitet hatten.[30]

Die Angriffe und die Art und Weise, wie über sie berichtet wurde, rückte vielen ins Bewusstsein, dass es mit einem friedlichen Ausgleich auf Basis der Grenzen von 1967 nicht länger getan war. Denn nicht nur die Hamas, auch die arabischsprachigen Medien und ein Teil der Protestierenden weltweit nannten die angegriffenen Kibbuze «Siedlungen», obwohl diese sich im Kernland Israels und nicht in den besetzten Gebieten befanden – und sprachen ihnen damit die Legitimität ab (zum historischen Hintergrund vgl. Kasten Der Gazastreifen). Für viele progressive Israelis wurde dadurch auch die bisherige Kooperation in Friedens- und Solidaritätsgruppen in Frage gestellt; einen friedlichen Ausgleich, sei es im Rahmen eines binationalen Gebildes mit gleichen Rechten oder im Rahmen einer Zweistaatenregelung, konnten sich viele nicht mehr vorstellen. Ganz überwiegend dominierte das Gefühl, Israel müsse weiter «mit dem Schwert» leben und die palästinensischen Gebiete direkt kontrollieren.[31]

Zudem erschütterten die Angriffe das Vertrauen der Israelis in ihren Staat, die Regierung, die Nachrichtendienste und die Armee. Denn diese hatten offensichtlich versagt. Auch in den Wochen nach dem 7. Oktober zeigte die Regierung kaum Präsenz, etwa wenn es um die Versorgung der Evakuierten aus den Grenzgebieten ging. Zum großen Teil übernahmen dies die Netzwerke, die sich im Rahmen der Protestbewegung 2023 herausgebildet hatten. Insgesamt rückte die Gesellschaft solidarisch zusammen, viele übernahmen Freiwilligenarbeit, spendeten, halfen den Evakuierten und Familienangehörigen von Terroropfern. Gleichzeitig führte das Versagen zu kritischen Nachfragen an die Regierung, insbesondere an Premier Netanjahu, Forderungen nach einer umfassenden Aufarbeitung und nach Neuwahlen wurden laut. Letztere artikulierten sich ab Frühjahr 2024 in wieder wachsenden Protesten, die sich teils mit den Demonstrationen der Angehörigen der Geiseln verbanden.[32]

Mütter von Geiseln, die am 7. Oktober 2023 entführt wurden, demonstrieren Anfang Juli 2024 in Tel Aviv für die Befreiung ihrer Kinder.

Die Anschläge legten darüber hinaus offen, dass der bisherige Umgang mit der Hamas und dem Gazastreifen (vgl. Kapitel 3) gescheitert war. Für die israelische Bevölkerung konnte es kein «Weiter so» geben, und der Ruf nach Vergeltung für die Angriffe wurde weit geteilt. Die Zustimmung zu einer Militäroperation, die die Hamas zerschlagen und die Geiseln befreien sollte, war und blieb über lange Zeit sehr hoch. Kritik richtete sich im Verlauf des Krieges vor allem darauf, dass von der israelischen Regierung die Geiselbefreiung gegenüber anderen Kriegszielen nicht ausreichend priorisiert würde.[33] Für Empathie mit den palästinensischen Opfern des Krieges gab es vor dem Hintergrund der eigenen Erschütterung, des bestehenden Bedrohungsgefühls und der als existentiell angesehenen Auseinandersetzung kaum Raum.[34]

Auch ein Jahr nach den Angriffen blieben der Horror über die Gräueltaten und das Bedrohungsgefühl präsent. Viele, die der Gewalt ausgesetzt waren, waren immer noch traumatisiert, und die Sorge um diejenigen Geiseln, die nach einem ersten Deal im November 2023 in der Gewalt der Entführer geblieben waren, erfüllte die Angehörigen. Zwar hatte der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen merklich abgenommen, war aber nicht vollständig gestoppt. Israels Führung indes schwor das Land wiederholt auf einen langen Krieg ein.[35] Der Beschuss aus dem südlichen Libanon und, sporadisch, aus dem Jemen dauerte an. Zudem konnten nach wie vor rund 76.000 der insgesamt rund 143.000 Israelis, die aus den an den Gazastreifen und den Libanon angrenzenden Gemeinden evakuiert worden waren oder aus eigenem Antrieb ihre Häuser verlassen hatten, nicht in ihre Häuser und Wohnorte zurückkehren.[36] Und die Angriffe des Iran auf Israel Mitte April und Anfang Oktober 2024 wurden von vielen nicht als begrenzter Vergeltungsschlag gelesen, sondern schienen den Vernichtungswillen Teherans zu untermauern. [37]

Zur verhärteten Haltung dürfte auch beigetragen haben, dass der öffentliche Diskurs in Israel durch diejenigen in Politik und Medien dominiert wurde, die unterschiedslos die gesamte palästinensische Bevölkerung für die Terroranschläge verantwortlich machten, die die Hamas mit dem sogenannten Islamischen Staat oder mit den Nationalsozialisten gleichsetzten und die den Krieg als einen zweiten Unabhängigkeitskrieg, einen Existenzkampf oder einen Kampf des Guten gegen das Böse darstellten.[38]

Unterschiedliche palästinensische Reaktionen

Auch palästinensisch-arabische Israelis sahen sich am 7. Oktober angegriffen. Schließlich wurden rund zwanzig von ihnen getötet und sieben als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.[39] Entsprechend äußerten sich führende palästinensisch-arabische Politiker in Israel, wie etwa der Knesset-Abgeordnete und Vorsitzende der moderat-islamistischen Raam-Partei, Mansour Abbas, schnell und eindeutig: Die Angriffe der Hamas am 7. Oktober entsprächen nicht der Positionierung der arabischen Gesellschaft, des palästinensischen Volkes und der islamischen Gemeinschaft.[40] Ayman Odeh, Vorsitzender der linken Hadash-Taal-Fraktion, betonte: «Es gibt nichts auf dieser Welt – nicht einmal die grausame Besatzung –, das es rechtfertigen könnte, unschuldigen Menschen Schaden zuzufügen. Nichts. Ich habe mich immer kategorisch dagegen ausgesprochen, Zivilisten zu verletzen, und ich werde dies auch weiterhin mit jeder Faser meines Seins ablehnen. Es ist ein Verstoß gegen unsere kollektive Menschlichkeit.»[41]

Laut einer Umfrage des Israel Democracy Institute (IDI) von November/Dezember 2023 teilten über 50 Prozent der palästinensisch-arabischen Israelis diese Haltung. Rund zwei Drittel sahen sich als Teil des Staates Israel, mit all seinen Vorzügen und Problemen.[42] Dennoch unterschied sich ihre Haltung von der ihrer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Denn erstens hatten viele Verwandte und Bekannte im Gazastreifen, um die sie sich sorgten,[43] und zweitens fühlten sie sich in Israel von der Mehrheitsgesellschaft zunehmend ausgegrenzt und von der Politik unterdrückt. So gaben mehr als 70 Prozent der Befragten in der oben genannten Umfrage an, dass sie sich nicht wohl dabei fühlten, sich in sozialen Medien zu äußern, und mehr als 75 Prozent hatten ein ungutes Gefühl, wenn sie mit Freunden bzw. Verwandten in den palästinensischen Gebieten in Kontakt waren. Rund 85 Prozent machten sich Sorgen um ihre physische und wirtschaftliche Sicherheit. Während der Anteil derjenigen, die sich Sorgen um ihre Sicherheit machten, bei den jüdischen Befragten von Oktober auf November auf unter 50 Prozent zurückgegangen war, stieg er bei den palästinensisch-arabischen Befragten sogar weiter an.[44] Dies drückte sich auch in Umfragen zum Jahrestag des 7. Oktober aus: Ein deutlich höherer Anteil palästinensisch-arabischer Israelis gab an, dass sich ihr persönliches Sicherheitsgefühl gegenüber der Situation vor dem 7. Oktober 2023 verschlechtert habe und sie finanzielle Einbußen erfahren hätten. Auch blickten sie pessimistischer in die Zukunft als ihre jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.[45]

Viele von ihnen hatten den Eindruck, von der Mehrheitsgesellschaft als fünfte Kolonne wahrgenommen zu werden. In ihren Augen fühlte es sich an, als ob wieder (wie im Zeitraum 1948–1966) das Kriegsrecht für sie gelte. Tatsächlich nahmen Hassreden und Angriffe auf die palästinensisch-arabische Bevölkerung Israels nach dem 7. Oktober massiv zu, befördert durch rechtsextreme Politiker wie den Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir.[46] Es kam zu deutlichen Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie zu Verhaftungen und Entlassungen aufgrund von Aussagen in den sozialen Medien.[47] Sorgen bereiteten palästinensisch-arabischen Israelis auch die Ausweitung der Erteilung von Waffenlizenzen und die Aufstellung privater Milizen durch den Minister für nationale Sicherheit[48] sowie ein Bündel von Gesetzentwürfen gegen Terrorismus, das in der Knesset diskutiert wurde und unter anderem Einschränkungen bei rechtsstaatlichen Verfahren sowie die Todesstrafe vorsah. Zudem litt der sogenannte arabische Sektor besonders unter den wirtschaftlichen Auswirkungen des 7. Oktober und des Gazakriegs. Hinzu kam, dass überdurchschnittlich viel bei den Budgets arabischer Gemeinden und beim arabischen Kulturbudget gekürzt wurde.[49] Jüdisch-arabische Organisationen wie Standing Together und die arabische Zivilgesellschaft stemmten sich der Aufstachelung zur Gewalt erfolgreich entgegen und konnten damit Auseinandersetzungen zwischen den Bevölkerungsgruppen wie im Mai 2021 verhindern.[50]

Ganz anders war die Reaktion der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen, im Westjordanland und in der Diaspora. Dort jubelten zunächst viele über das, was als gelungener «Akt des Widerstands» und «Gefängnisausbruch» gesehen wurde.[51] Auch bei denjenigen, die die Ideologie der Hamas ablehnten, überwog daher die Haltung, der 7. Oktober sei ein «Tag der Würde» für das palästinensische Volk; die Hamas habe ein starkes Zeichen gegen den zionistischen «Siedlerkolonialismus» und das israelische System der «Apartheid» gesetzt.[52] Die Bilder, die die Überwindung des Grenzzauns und die Eroberung von israelischen Panzern und Militärbasen zeigen, wurden für das Geschehen am 7. Oktober emblematisch.[53]