12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

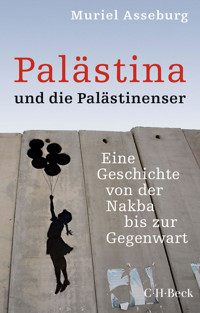

Die Geschichte Palästinas und der Palästinenser ist von Krieg, Vertreibung, Verlust und Exil und von einem nunmehr fast hundertjährigen Befreiungskampf geprägt. Die bekannte Nahost-Expertin Muriel Asseburg erzählt die Geschichte des kleinen, zerstückelten Landes und eines Volkes ohne Staat von der Gründung Israels im Jahr 1948 bis heute und lässt dabei wichtige palästinensische Politiker, Künstler und Intellektuelle wie Jassir Arafat, Mahmud Darwisch, Edward Said oder Hanan Aschrawi lebendig werden. Ihre faktenreiche und zugleich einfühlsame Darstellung lässt uns Palästina und die Palästinenser mit anderen Augen sehen. Die Staatsgründung Israels im Mai 1948 und der folgende Krieg wurden von den Arabern im britischen Mandatsgebiet Palästina als Nakba, als Katastrophe, empfunden, bei der Hunderttausende ihre Häuser, ihr Eigentum und ihre Heimat verloren. Muriel Asseburg erläutert Vorgeschichte und Hintergründe dieses Schlüsseljahres, erzählt die Geschichte der palästinensischen Nationalbewegung und ihrer wichtigsten Protagonisten, beschreibt Kriege, Aufstände und Friedensinitiativen, berichtet über die Erfahrungen der palästinensischen Selbstverwaltung und porträtiert wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Kultur. Ihre faktenreiche und zugleich einfühlsame Darstellung lässt uns Palästina und die Palästinenser mit anderen Augen sehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Muriel Asseburg

Palästina

und die Palästinenser

Eine Geschichte von der Nakba bis zur Gegenwart

C.H.Beck

Zum Buch

Die Staatsgründung Israels im Mai 1948 und der folgende Krieg wurden von den Arabern im britischen Mandatsgebiet Palästina als Nakba, als Katastrophe, empfunden, bei der Hunderttausende ihre Häuser, ihr Eigentum und ihre Heimat verloren. Muriel Asseburg erläutert Vorgeschichte und Hintergründe dieses Schlüsseljahres, erzählt die Geschichte der palästinensischen Nationalbewegung und ihrer wichtigsten Protagonisten, beschreibt Kriege, Aufstände und Friedensinitiativen, berichtet über die Erfahrungen der palästinensischen Selbstverwaltung und porträtiert wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Kultur. Ihre faktenreiche und zugleich einfühlsame Darstellung lässt uns Palästina und die Palästinenser mit anderen Augen sehen.

Über die Autorin

Muriel Asseburg, Dr. rer. pol., ist Nahostexpertin an der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. Bei C.H.Beck erschien von ihr bereits «Der Nahostkonflikt» (mit Jan Busse, 4. Auflage 2021).

Inhalt

Porträts

Karten

Einleitung

ERSTES KAPITEL: Die Gründung Israels und ihre Folgen

1. Vorgeschichte

Ein Land ohne Volk?

Das britische Mandat Palästina

Die Suche nach einer politischen Lösung

2. Ein neuer Staat, Krieg und Vertreibung

Die Nakba

3. Verlust der Heimat

Verhinderte Rückkehr

Stabilitätsfaktor UNRWA

Die arabischen Israelis

ZWEITES KAPITEL: Die palästinensische Nationalbewegung

1. Die Herausbildung einer palästinensischen Identität

Osmanisches Reich, zionistische Einwanderung und Erster Weltkrieg

Mandatszeit und Arabischer Aufstand

Exil und Panarabismus

2. Die Gründung von Fatah und PLO

Die Gründung der PLO

Die Schlacht von Karame und der Aufstieg der Fatah

3. Die Befreiungsbewegung im Exil

Schwarzer September und Vertreibung aus Jordanien

Terrorismus, bewaffneter Kampf und Diplomatie

Die PLO im libanesischen Bürgerkrieg und die Massaker von Sabra und Schatila

Exil in Tunis, Intifada und Unabhängigkeitserklärung

DRITTES KAPITEL: Der Sechstagekrieg 1967

1. Vorgeschichte, Verlauf und Bedeutung

Die Sueskrise oder die trilaterale Aggression

Präemptivschlag mit Folgen

Die Naksa

2. Siedlungspolitik und Besatzungsregime

Wider das Völkerrecht

Jerusalem

3. Israelisch-arabische Kriege und ein erster Friedensprozess

Oktoberkrieg 1973 und erste Friedensverhandlungen

Israelische Libanon-Invasion 1982

VIERTES KAPITEL: Die Erste Intifada

1. Der Krieg der Steine

Der Volksaufstand

Israelische Reaktion und internationale Auswirkungen

2. Die Islamische Widerstandsbewegung

Die palästinensische Muslimbruderschaft

Unterschiedliche Bedingungen

Die israelische Besatzung 1967

Die Gründung der Hamas

Eskalation der Gewalt

FÜNFTES KAPITEL: Friedensverhandlungen und Selbstverwaltung

1. Eine neue Etappe im Friedensprozess

Multilaterale Gespräche

Frieden zwischen Israel und Jordanien

Schwierige Streitfragen: Israel, Syrien und Libanon

Selbstverwaltung vs. Selbstbestimmung: die israelisch-palästinensischen Verhandlungen

Track Two in Oslo

2. Die Oslo-Abkommen und der Oslo-Prozess

Entgegengesetzte Erwartungen

Umsetzung und Verzögerungen

Verhandlungen über den endgültigen Status

3. Der Aufbau staatlicher Strukturen

Ein neopatrimoniales Herrschaftssystem

Die Verfassungsdebatte

Die Kontroverse über die NGO-Gesetzgebung

Rahmenbedingungen

Abnehmende Unterstützung in der Bevölkerung

SECHSTES KAPITEL: Die Zweite Intifada

1. Der bewaffnete Widerstand

Eskalationsspirale

Die Arabische Friedensinitiative

2. Unilaterale Politik statt Friedensprozess

«Die Apartheidsmauer»

Internationale und lokale Friedensbemühungen

Einseitiger Abzug

Auswirkungen

3. Die palästinensische Spaltung

Wahlen 2006

Blockierte Regierung und bürgerkriegsähnliche Zustände

Gewaltsame Machtübernahme im Gazastreifen

Aussöhnungsbemühungen

Die Hamas lernt Realpolitik

Anpassung des politischen Programms

SIEBTES KAPITEL: Blockaden und die Suche nach alternativen Strategien

1. Von Annapolis zum «Jahrhundertdeal»

Bereitschaft zu Zugeständnissen

Erneute Gewalt

Ein neuer US-Präsident, ein neuer Friedensprozess?

Die Auswirkungen des Arabischen Frühlings

Eskalation im Gazastreifen

Umstrittener Trump-Plan

2. Internationalisierung, Volkswiderstand und Boykottbewegung

Palästina bei den Vereinten Nationen

Protestmärsche, Sit-ins und Hungerstreiks

BDS – «Boycott, Divestment, and Sanctions»

ACHTES KAPITEL: Gegenwärtige Situation und Möglichkeiten einer Konfliktregelung

1. Einstaatenrealität und Apartheidsvorwurf

Systematische Unterdrückung und Dominanz

Auf Dauer angelegte Besatzung

Diskriminierung der arabischen Minderheit in Israel

Gewandeltes Selbstverständnis

Die palästinensischen Visionspapiere

Der Backlash: Zunehmende Exklusion

2. Alternativen zur Zweistaatenregelung

Einstaatenmodelle

Konföderation

Kampf für gleiche Rechte

Ausblick

Erneute Eskalation

Zukunftsaussichten

Anhang

Abkürzungen

Zeittafel

Tabelle 1: Das Verhältnis von PLO und PA

Tabelle 2: Demografische Entwicklung im ehemaligen Mandatsgebiet Palästina

Palästinensische Literatur, Filme und Webseiten

Ausgewählte palästinensische Literatur, Autobiographien und Anthologien auf Deutsch

Ausgewählte palästinensische Spiel- und Dokumentarfilme

Ausgewählte Onlineressourcen

Nachrichtenportale

Politische Akteure

Offizielle Institutionen

Think Tanks, akademische Zentren und NGOs

Verwendete Literatur

Anmerkungen

Einleitung

Die Gründung Israels und ihre Folgen

Die palästinensische Nationalbewegung

Der Sechstagekrieg 1967

Die Erste Intifada

Friedensverhandlungen und Selbstverwaltung

Die Zweite Intifada

Blockaden und die Suche nach alternativen Strategien

Gegenwärtige Situation und Möglichkeiten einer Konfliktregelung

Anhang

Bildnachweis

Nachweis der Karten

Personenregister

Porträts

1.

Mahmud Darwisch

30

2.

Jassir Arafat

54

3.

Leila Khaled

64

4.

Naila Ajesch

108

5.

Scheich Ahmed Jassin

121

6.

Hanan Aschrawi

136

7.

Edward W. Said

143

8.

Marwan Barghuthi

171

9.

Issa Amro

229

10.

Azmi Bischara

250

Karten

Naher Osten im Überblick

vordere Umschlaginnenseite

UN-Teilungsplan 1947

22

Britische Mandatsgebiete Palästina/Transjordanien – Deutschland im Größenvergleich

23

Die Ergebnisse der Kriege von 1948 und 1967

84

Jerusalem 2019/2020

94

Palästinensische Autonomiegebiete gemäß Oslo-Abkommen 1995141

Hebron 2019

148

Westjordanland 2018

178

Gazastreifen 2018

197

Der palästinensische Staat nach dem Trump-Plan

217

Einleitung

Die bundesdeutsche Nachkriegsidentität ist – vor dem Hintergrund der Schoa – eng mit dem Verhältnis zu Israel verbunden. Es verwundert daher nicht, dass im deutschsprachigen Raum eine besonders hohe Zahl von Sachbüchern, Romanen, Filmen und Dokumentationen über Israels Geschichte, Gesellschaft und Politik veröffentlicht werden. Auch ist nicht erstaunlich, dass die Auseinandersetzung über die Gestaltung der deutsch-israelischen Beziehungen die Gemüter immer wieder erhitzt, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt und geschichtsrevisionistischen Tendenzen in der deutschen Politik. Was hingegen auffällt, ist, wie sehr die Wahrnehmung der Palästinenser durch Klischees – sei es als Terroristen, Ewiggestrige oder reine Opfer – geprägt ist, wie stark israelische Deutungen dabei eine Rolle spielen und wie wenig Fakten über die Geschichte Palästinas bekannt sind. Auch in der aktuellen Berichterstattung werden palästinensische Perspektiven kaum berücksichtigt, und falls doch, dann werden entsprechende Positionen meist aufgrund der deutschen historischen Erfahrung statt der Lebensrealität vor Ort bewertet. Palästinensische Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Wissenschaft sind, mit wenigen Ausnahmen, bei uns kaum bekannt.

Das vorliegende Buch möchte dazu beitragen, diese Lücken für einen breiten Leserkreis zu schließen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Geschichte seit 1948, also seit der Gründung des Staates Israel bzw. der Nakba (arab. für Katastrophe). Unter diesem Begriff ist das Datum aufgrund der Flucht und Vertreibung eines Großteils der ansässigen arabischstämmigen Bevölkerung aus dem Gebiet des neu errichteten Staates in die arabische Geschichtsschreibung eingegangen. Das Buch baut damit zeitlich und inhaltlich auf Gudrun Krämers «Geschichte Palästinas. Von der Osmanischen Eroberung bis zur Gründung des Staates Israel» auf.[1]

Mit Palästina ist hier das Territorium des gleichnamigen ehemaligen britischen Mandatsgebietes gemeint, oftmals auch als historisches Palästina bezeichnet. Dieses bleibt für die meisten Palästinenserinnen und Palästinenser wie auch jüdischen Israeli gleichermaßen vorrangiger territorialer Bezugspunkt, obwohl die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO mit ihrer Unabhängigkeitserklärung von 1988 eine Zweistaatenregelung akzeptierte und Souveränität fortan lediglich in den 1967 von Israel besetzten Gebieten des Westjordanlandes, Ost-Jerusalems und des Gazastreifens beanspruchte. Im Zentrum der vorliegenden Betrachtung stehen daher nicht nur die Entwicklungen in den palästinensischen Gebieten, sondern auch solche, die Palästinenser in Israel sowie in der Diaspora betreffen.

Dabei ist die palästinensische Diaspora – heute leben rund 5 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser in den palästinensischen Gebieten, 1,6 Millionen in Israel und 6,7 Millionen in anderen Ländern der Welt – nicht nur Folge von Flucht und Vertreibung, sondern auch von Arbeitsmigration, insbesondere in die ölreichen Länder am Persischen Golf.[2] Der jeweilige Aufenthaltsort hat die Lebensumstände der Palästinenser und das persönliche und politisch-strategische Denken der Nationalbewegung entscheidend geprägt, gleichzeitig hatten sie oftmals entscheidenden Einfluss auf ihre Gastländer. So spielten sie in vielen Ländern (etwa in den arabischen Golfmonarchien) eine herausragende Rolle beim Aufbau moderner Institutionen, insbesondere im Bildungs- und Gesundheitsbereich. In anderen Ländern, wie etwa in Jordanien und im Libanon, stellte ihre Präsenz demographische Balancen in Frage und ihr Befreiungskampf trug zu bewaffneten Auseinandersetzungen bis hin zum Bürgerkrieg bei.

Die Geschichte Palästinas und der Palästinenser ist geprägt von Krieg, Konflikt, Vertreibung, Verlust und Exil sowie von einem bis heute unerfüllten Streben nach nationaler Selbstbestimmung. Dementsprechend stehen im Vordergrund dieses Buches die palästinensische Identitätsbildung, die Herausbildung eigener Sichtweisen und Narrative, die bis heute andauernden Auseinandersetzungen um die zielführende Strategie der nationalen Selbstbestimmung, das Verhältnis von Exilführung und lokalen Führungspersönlichkeiten sowie der Umgang mit den unterschiedlichen Herausforderungen in den palästinensischen Gebieten, Israel und der Diaspora. Dabei besteht eine Absicht dieser Darstellung darin, die Palästinenserinnen und Palästinenser «als Handelnde in ihrer eigenen Geschichte sichtbar zu machen».[3] Ein weiteres Anliegen ist es, zu verdeutlichen, dass Frauen zu dieser Geschichte beitragen. Daher wird in diesem Buch zwar als Standard die männliche Form benutzt, aber immer, wenn es um handelnde Personen geht und nicht ausschließlich Männer beteiligt sind, werden die männliche und die weibliche Form verwendet.

Hier liegt keine weitere Abhandlung über den Nahostkonflikt vor, welche die Interessen und Motivationen der Konfliktparteien gleichermaßen berücksichtigt.[4] Die jüdisch-israelische Perspektive tritt in den Hintergrund. Dieser Ansatz hat auch Auswirkungen auf die Begrifflichkeit, die sich eng an der arabisch-palästinensischen Perspektive orientiert bzw. diese erläutert, sowie auf die Periodisierung der Geschichte Palästinas, die sich an den für das Land und seine Menschen zentralen Geschehnissen orientiert, auch wenn sich diese nicht zwingend auf palästinensischem Boden abspielen. Gleichwohl ist dieses Buch nicht aus einer palästinensischen Sicht geschrieben. Die Autorin, die selbst mehrere Jahre in Palästina gelebt und gearbeitet hat und seit mehr als einem Vierteljahrhundert zu Palästina forscht, berücksichtigt indes (nicht ausschließlich, aber vorrangig) eine Vielzahl palästinensischer Perspektiven.

Fast alle Dokumente, die im Folgenden zitiert werden, finden sich auf Englisch in dem von Walter Laqueur und Barry Rubin herausgegebenen «Israel-Arab Reader» bzw. auf Deutsch in dem von Angelika Timm edierten Band «100 Dokumente aus 100 Jahren».[5] Nur die Dokumente, die sich dort nicht finden, sind mit Quellenangaben versehen.

Neben den Kapiteln, die die wichtigsten historischen Ereignisse, Dynamiken und Auseinandersetzungen in der palästinensischen Geschichte beschreiben, enthält dieses Buch eine Vielzahl von Karten und Abbildungen, die der Veranschaulichung dienen. Hinzu kommen zehn Kurzporträts palästinensischer Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Kultur und Wissenschaft.[6] Dabei wird auch die große Vielfalt der palästinensischen Gesellschaft deutlich, was etwa Religion, politisches Selbstverständnis, ideologische Zuordnung oder konkretes Betätigungsfeld angeht. Im Anhang finden sich eine Zeittafel mit den relevanten Daten zur palästinensischen Geschichte sowie Literatur- und Filmempfehlungen und zudem Hinweise auf nützliche Webseiten.

Mein herzlicher Dank geht an Nahla El Menshawy, Yannik Hüllinghorst und Jürgen Rogalski für ihre zuverlässige und engagierte Unterstützung bei der Recherche und der Überprüfung der Fakten sowie an Claudia Zilla und Peter Lintl für äußerst hilfreiche inhaltliche und sprachliche Anmerkungen. Dank auch an Bettina Marx, Deniz Altayli und Nahed Awwad für ihre Hilfe bei der Auswahl von Literatur- und Filmempfehlungen. Und Dank an die zahlreichen Palästinenserinnen und Palästinenser, die mit mir ihre Sichtweisen geteilt haben und mit denen ich über Aspekte dieses Buches gesprochen und gemeinsam nachgedacht habe. Die Verantwortung für den Text liegt allein bei mir.

ERSTES KAPITEL

Die Gründung Israels und ihre Folgen

Der Konflikt um Palästina ist nicht erst mit der Ausrufung des Staates Israel entstanden. Er geht vielmehr zurück auf die jüdische Einwanderung und Besiedlung des Gebiets seit dem späten 19. Jahrhundert, die zur Konkurrenz mit den ansässigen arabischen Bewohnern um das Land und seine Ressourcen führte. Die jüdische Einwanderung wiederum ist eng verknüpft mit der europäischen Geschichte: Der politische Zionismus entstand als Reaktion auf die Entwicklung der europäischen Nationalismen sowie die Zunahme von Antisemitismus und Pogromen gegen Juden. Entscheidend befördert wurden die Herausbildung des jüdischen Gemeinwesens in Palästina und die Staatsgründung Israels 1948 durch die Politik der europäischen Kolonial- und Mandatsmächte einerseits und die nationalsozialistische Judenverfolgung und -vernichtung andererseits.

Der auf die Staatsgründung folgende erste israelisch-arabische Krieg sowie die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern bedeuteten im Nahen Osten eine Zeitenwende, die als Nakba in die palästinensische (und arabische) Geschichtsschreibung eingegangen ist und bis heute fortwirkt.

1. Vorgeschichte[1]

In den 1880er Jahren begann die jüdische Einwanderung nach Palästina, das damals zur Provinz Damaskus des Osmanischen Reiches gehörte. In fünf Wellen kamen zwischen 1882 und 1939 insgesamt rund 380.000 Jüdinnen und Juden vor allem aus Europa und Russland bzw. der Sowjetunion. Etwa zeitgleich mit der ersten Einwanderungswelle entstand Ende des 19. Jahrhunderts der moderne politische Zionismus, der die Errichtung einer jüdischen nationalen Heimstätte in Palästina als Alternative zur Assimilierung in den jeweiligen Gesellschaften propagierte. Herausragende Vertreter dieser Idee waren der Journalist Nathan Birnbaum, der 1890 den Begriff des Zionismus prägte, und der Publizist Theodor Herzl, der 1896 sein Manifest «Der Judenstaat» veröffentlichte und 1897 die Zionistische Weltorganisation mitbegründete. Sie verbanden die Absicht, eine moderne jüdische Gesellschaft zu errichten, mit der «Rückkehr» der Juden nach Zion – in das Land, aus dem sie nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 n. Chr. durch die römischen Herrscher größtenteils vertrieben worden waren und das ihnen fortan als historische Heimat gegolten hatte.[2]

Ein Land ohne Volk?

Doch das Gebiet, in das die Einwanderer kamen und das später das britische Mandatsgebiet Palästina werden sollte, war keineswegs unbewohnt. Dort lebten 1882 etwa 450.000 mehrheitlich muslimische Araber sowie rund 15.000 Juden, denen in der muslimischen Mehrheitsgesellschaft als monotheistischen «Dhimmis» (arab. für Schutzbefohlene) ein besonderer Schutz, aber nur eingeschränkte Rechte zukamen (siehe Tabelle S. 283). Die berühmte Formel «Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land» war daher problematisch.[3] Von den ansässigen Araberinnen und Arabern wurden das zionistische Projekt und die jüdische Einwanderung mit Misstrauen betrachtet, konkurrierten die Neuankömmlinge doch um Bauland, fruchtbares Ackerland und Wasser und brachten ungewohnte kulturelle Eigenheiten mit sich. Das Misstrauen verwandelte sich in Ablehnung, als die jüdischen Siedler begannen, neue, exklusive Wirtschaftsstrukturen aufzubauen. Dazu gehörte, dass vom Jüdischen Nationalfonds erworbenes Land für immer in den Besitz des jüdischen Volkes überging und nur an Juden verpachtet werden durfte und die Beschäftigung von Nichtjuden als Arbeitskräfte verboten war.[4]

Zu Beginn unterstützten weder der osmanische Sultan Abdülhamid II. noch die große Mehrheit des europäischen Judentums oder die europäischen Großmächte den politischen Zionismus. Als das Osmanische Reich 1914 auf Seiten Deutschlands und Österreich-Ungarns in den Ersten Weltkrieg eintrat, wandelte sich jedoch schlagartig die Bedeutung Palästinas. Insbesondere Großbritannien versuchte, die lokale Bevölkerung und deren Führung für seine Kriegsziele und langfristigen Interessen einzuspannen, und machte dabei widersprüchliche Zusagen. So versprach der britische Hochkommissar in Ägypten, Sir Henry McMahon, 1916 dem Scherifen von Mekka, Hussein Ibn Ali, dessen Wunsch nach einem unabhängigen und geeinten arabischen Königreich zu unterstützen, und ermutigte so einen arabischen Aufstand gegen die Osmanen. In der Balfour-Erklärung von 1917 sicherte der britische Außenminister Arthur James Balfour dem Zionisten Walter Rothschild hingegen die «Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina» zu, unter anderem um von den jüdischen Briten finanzielle Unterstützung für die Kriegsführung zu erhalten. Noch im gleichen Jahr besetzte Großbritannien Jerusalem und wurde damit neben Frankreich zur zweiten europäischen Macht, die im Nahen Osten die Geschicke bestimmte.[5] Schon zuvor hatten sich die beiden damaligen Großmächte im geheimen Sykes-Picot-Abkommen von 1916 auf eine künftige Aufteilung der Provinzen des Osmanischen Reiches geeinigt. Palästina sollte dabei unter internationale Verwaltung gestellt werden. Die Aufteilung in Einflusszonen setzten die Siegermächte des Ersten Weltkriegs 1920 auf der Konferenz von San Remo um, allerdings ohne eine internationale Verwaltung für Palästina einzurichten. Stattdessen erhielt Großbritannien dieses Mandat, das 1922 vom Völkerbund bestätigt wurde.

Das britische Mandat Palästina

Von der lokalen Bevölkerung wurden die Mandatsgrenzen als künstlich und fremd gesehen, da sie nicht den wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen entsprachen und sich in erster Linie an den Interessen der europäischen Mächte orientierten. Zwar trug das Gebiet schon zu römischer Zeit den Namen Palästina,[6] aber weder unter mamlukischer (1260–1516) noch unter osmanischer (1516–1918) Herrschaft hatte es einen eigenen Verwaltungsdistrikt Palästina gegeben. Einzelne Teile gehörten vielmehr zu verschiedenen Zeitpunkten zu unterschiedlichen Verwaltungseinheiten. Erst die britische Militärverwaltung richtete gegen Ende des Ersten Weltkriegs einen Verwaltungsdistrikt Palästina ein. Ursprünglich umfasste dieser auch Gebiete östlich des Jordans, die aber 1921 als Transjordanien abgetrennt wurden.

Auch wenn die Grenzen des Mandatsgebiets als künstliches Konstrukt fremder Mächte empfunden wurden, so sind sie doch bis heute Bezugspunkt, wenn es um eine Konfliktregelung geht. Zudem wurden sie von muslimischer Seite in den 1930er Jahren religiös unterfüttert, als die Idee aufkam, dass ebendieses Palästina als religiöse Stiftung (arab. Waqf) auf ewig anvertrautes Gut und unveräußerlicher Besitz der Muslime sei – ein Topos, den die Hamas 1988 in ihre Charta aufnehmen sollte.[7]

Zwar war es Großbritannien und Frankreich 1918 nicht zuletzt mit Unterstützung arabischer Truppen gelungen, das Osmanische Reich zu besiegen. Doch ein Zusammenschluss arabischer Völker in einem eigenen Staat, wie ursprünglich zugesagt, wussten die europäischen Mächte zu verhindern. In Palästina wurde die osmanische Fremdherrschaft durch eine europäische ersetzt. Dabei war das Mandatssystem ein Konstrukt, das vordergründig das von US-Präsident Thomas Woodrow Wilson eingeforderte Selbstbestimmungsrecht der Völker verwirklichte, tatsächlich aber den Interessen der imperialistischen Mächte Europas im Nahen Osten dienen sollte. Dazu gehörte für London vor allem die Kontrolle der Handelswege zwischen Mittelmeer und Indischem Ozean zu Wasser und zu Land. So wurde das Selbstbestimmungsrecht der lokalen Bevölkerung zwar prinzipiell anerkannt, seine Umsetzung aber aufgrund von deren «mangelnder politischer Reife» auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Im Mandatsvertrag für Palästina bezieht sich dieses Recht zudem nicht auf die arabische Bevölkerung. Die Mandatsmacht verpflichtet sich in der Präambel des Vertrags lediglich darauf, die Errichtung einer «nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina» gemäß der Balfour-Erklärung umzusetzen. In Bezug auf die Mehrheitsbevölkerung wird lediglich festgehalten, dass «nichts unternommen werden sollte, das die zivilen und religiösen Rechte von existierenden nicht-jüdischen Gemeinschaften beeinträchtigt». Es war daher kaum verwunderlich, dass das Mandat, das die politischen Rechte der arabischen Bevölkerung negierte, von dieser abgelehnt wurde.

Vor Ort spitzten sich die Auseinandersetzungen zu, weil sich die ansässige Bevölkerung zunehmend ihrer Existenzgrundlagen beraubt und durch die Eingewanderten bedroht sah. Denn die jüdischen Siedler kauften Boden, trieben die landwirtschaftliche Erschließung des Landes voran und bauten – unter der ihnen von der Mandatsmacht gewährten Selbstverwaltung und mit finanzieller Unterstützung durch Spenden amerikanischer und europäischer Juden – zielstrebig ein Gemeinwesen auf. Darüber hinaus stellten sie eine schlagkräftige Untergrundarmee auf die Beine. In der Folge kam es immer wieder zu arabischen Angriffen gegen die neuen Siedlungen und die britische Besatzung sowie zu Aktionen des zivilen Ungehorsams, unter anderem im sogenannten Arabischen Aufstand von 1936–1939. In diesem Zusammenhang wurden vor allem ein jüdischer Einwanderungsstopp und ein Verbot, Land an Juden zu verkaufen, gefordert. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, schränkte Großbritannien ab 1939 – trotz der nationalsozialistischen Judenverfolgung – die jüdische Einwanderung nach Palästina radikal ein.[8] Darauf reagierten auch einzelne jüdische Gruppierungen ab 1940 mit gewaltsamem Widerstand gegen die Mandatsmacht. Die zionistische Führung aber setzte vor allem auf Diplomatie, um internationale Unterstützung für ihre Ziele zu erhalten. Auf einer Konferenz im Mai 1942 im New Yorker Biltmore Hotel beschlossen Vertreterinnen und Vertreter zionistischer Organisationen aus den USA, Europa und Palästina (unter ihnen der spätere erste Premierminister Israels, David Ben-Gurion), die Kriegsziele der Anti-Hitler-Koalition zu unterstützen. Gleichzeitig forderten sie die unbeschränkte jüdische Einwanderung nach Palästina sowie die Gründung eines jüdischen Staates in ganz Palästina nach Ende des Zweiten Weltkrieges.

Die Suche nach einer politischen Lösung

Die Briten richteten diverse Untersuchungskommissionen ein, die Vorschläge zur Befriedung der Situation machten. Dennoch gelang es ihnen nicht, eine Lösung für den Konflikt zu finden. Im Juli 1937 legte die sogenannte Peel Commission (eigentlich: Palestine Royal Commission, unter der Leitung von Lord Robert Peel) zum ersten Mal einen Bericht vor, der eine Teilung des Landes in einen jüdischen und einen arabischen Staat vorsah. Während der Teilungsplan vom Zionistischen Weltkongress angenommen wurde, lehnte ihn die arabische Seite ab, da sie grundsätzlich gegen die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina war. Es folgte eine Eskalation der Gewalt, in deren Verlauf arabische Führungspersönlichkeiten verhaftet wurden und der Großmufti Hadsch Amin al-Husseini fliehen musste (siehe S. 46). Ein weiterer britischer Vorschlag zur Konfliktregelung, das sogenannte White Paper vom Mai 1939, wurde von beiden Seiten abgelehnt: Es sah einen Staat Palästina vor, in dem die arabische und die jüdische Bevölkerung gleichermaßen vertreten sein sollte, sowie eine deutliche Beschränkung der jüdischen Einwanderung und des jüdischen Landerwerbs.

Mit Ende des Zweiten Weltkriegs spitzten sich sowohl die jüdisch-arabischen Auseinandersetzungen als auch Angriffe beider Seiten auf britische Einrichtungen zu. London bat daher schließlich die neu gegründeten Vereinten Nationen um Vermittlung. Im Mai 1947 wurde ein UN-Sonderausschuss (United Nations Special Committee on Palestine, UNSCOP) eingesetzt, um Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Der Ausschuss sprach sich letztlich mehrheitlich für die Teilung Palästinas in zwei Staaten aus. Dem Plan zufolge sollte das britische Mandat beendet werden und, den jeweiligen Hauptsiedlungsgebieten entsprechend und durch eine Wirtschaftsunion verbunden, ein jüdischer und ein arabischer Staat entstehen. Dabei sollte der jüdische Staat gut 56 Prozent des Gebiets umfassen, der arabische Staat etwa 43 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt betrug der jüdische Bevölkerungsanteil allerdings nur rund 30 Prozent, während der arabische auf circa 70 Prozent kam. Zudem wurden dem jüdischen Staat auch Gebiete zugesprochen, in denen die arabische Bevölkerung in der Mehrheit war. Für den Großraum Jerusalem mit seinen Heiligen Stätten sollte es als sogenanntes Corpus Separatum ein spezielles internationales Regime geben.

Dieser Teilungsplan wurde von der UN-Generalversammlung am 29. November 1947 als Resolution 181 (II) mit 33 zu 13 Stimmen bei 10 Enthaltungen angenommen. London kündigte daraufhin an, das Mandat im Mai des folgenden Jahres niederzulegen und bis August 1948 seine Truppen abzuziehen. Gegen den Teilungsbeschluss stimmten unter anderem die arabischen Staaten, die zwar das Leid und Unrecht anerkannten, das den Juden in Europa widerfahren war, es aber ablehnten, das zionistische Projekt auf Kosten der arabischen Bewohner Palästinas zu verwirklichen und damit neues Unrecht zu begehen.[9]

Vor Ort wurde das Abstimmungsergebnis von der jüdischen Bevölkerung enthusiastisch gefeiert. Von der arabischen Bevölkerung, die die Gründung eines jüdischen Staates in ihrer Heimat ablehnte und die bei der Entscheidung kein Mitspracherecht gehabt hatte, wurde es mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Um die Umsetzung des Beschlusses – auch mit Gewalt – zu verhindern, formierten sich lokale Guerillagruppen und Widerstandskomitees. In der Folge kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit den zionistischen Vorläufern der israelischen Armee, die rasch in eine Art Bürgerkrieg eskalierten, bei der die palästinensischen Kämpfer allerdings deutlich unterlegen waren. Im Dezember 1947 beschloss die Arabische Liga, indirekt zu intervenieren und arabische Freischärler, die ab Januar 1948 nach Palästina kamen und die sogenannte Arabische Befreiungsarmee bildeten, zu unterstützen. Allerdings war diese eher ein bunt zusammengewürfelter Haufen unerfahrener und schlecht ausgerüsteter Guerillakämpfer als eine Armee mit klarer Befehlsstruktur. Gewalt und Gegengewalt richteten sich nicht nur gegen Kombattanten, sondern auch und vor allem gegen die Zivilbevölkerung.[10]

2. Ein neuer Staat, Krieg und Vertreibung

Am 14. Mai 1948 endete das britische Mandat über Palästina, und am selben Tag verlas der Ministerpräsident der provisorischen Regierung David Ben-Gurion die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel. Weniger als 24 Stunden später brach der erste israelisch-arabische Krieg aus. Während Großbritannien seine Truppen aufgrund der eskalierenden Kämpfe früher als geplant abgezogen hatte, hatte die 1945 neu gegründete Arabische Liga ihrerseits Vorbereitungen für ein direktes militärisches Eingreifen getroffen. Eine Allianz aus Ägypten, dem Irak, Jordanien, Libanon und Syrien griff den jungen Staat an, wobei saudische und jemenitische Truppen als Teil des ägyptischen Kontingents kämpften. Unter dem Druck ihrer Bevölkerungen, die eine Teilung des historischen Palästinas und einen jüdischen Siedlerstaat nicht hinnehmen wollten, lehnten die Führungen der arabischen Länder den UN-Teilungsplan ab. Allerdings operierten die nationalen arabischen Verbände, die überwiegend klein, schlecht ausgebildet und ausgerüstet sowie ohne Kampferfahrung ins Feld zogen, weitgehend unabhängig voneinander. Sie verfolgten überdies konkurrierende Ziele und waren der israelischen Armee in Bezug auf Truppenstärke, Kriegstaktik und Motivation deutlich unterlegen.[11]

Trotz großspuriger Ankündigung gelang es der Allianz daher weder Israel zu vernichten noch es zurückzudrängen. Damit wurde der neue Staat ein Faktum in der Region, auch ohne offizielle Anerkennung der arabischen Staaten (teilweise bis heute). Die zionistische Führung hatte ihrerseits den Teilungsplan zwar akzeptiert, betrachtete die darin vorgesehenen Grenzen aber spätestens ab Beginn des Krieges als hinfällig. Im Laufe der militärischen Auseinandersetzungen sicherten die israelischen Truppen nicht nur das ihnen zugesprochene Gebiet, sondern eroberten das seither international weithin als Staatsgebiet Israels anerkannte Territorium innerhalb der sogenannten Grünen Linie.[12] Die Nachbarstaaten nutzten ihrerseits die Gelegenheit, um Teile Palästinas unter ihre Kontrolle zu bringen. Jordanien eroberte das Westjordanland einschließlich Ost-Jerusalems und annektierte es 1950.[13] Während Ägypten den Gazastreifen besetzte und seiner Verwaltung unterstellte, rückte Syrien an den Golanhöhen weiter vor. Unter Vermittlung der UN schlossen Israel und seine Nachbarstaaten 1949 bilaterale Waffenstillstandsabkommen, die das militärisch erzielte Ergebnis im Prinzip bestätigten. Ein Friedensschluss erfolgte allerdings nicht, da die arabischen Staaten die Existenz Israels ablehnten. Mit der United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO), die zunächst Waffenruhen, dann die Waffenstillstandsabkommen und Truppenentflechtungen überwachen sollte, wurde 1948 die erste Nahostmission der UN eingesetzt.

Die Nakba

Für die arabische Bevölkerung Palästinas waren die Staatsgründung Israels, der erste israelisch-arabische Krieg und die arabische Niederlage eine Katastrophe (arab. Nakba), bedeutete sie doch erstens mit der Etablierung Israels im größten Teil des Gebietes (rund 77 Prozent) den dauerhaften Verlust des mehrheitlich arabischen Palästinas. Zweitens brachte sie die Flucht und Vertreibung von rund drei Vierteln der in Palästina ansässigen arabischen Bevölkerung mit sich: Zwischen 1947 und 1949 verließen rund 700.000 bis eine Dreiviertelmillion Menschen das heutige Gebiet des israelischen Staates. Etwa 25.000 weitere wurden zu sogenannten Grenzfällen, d.h. sie blieben zwar an ihrem Wohnort, verloren aber ihre Existenzgrundlage, da sie durch die Waffenstillstandslinien von ihrem Land getrennt wurden.[14] Für Hunderttausende begann in der Folge ein Leben im Exil, oft in Armut und abhängig von internationaler Hilfe. Die palästinensische Gesellschaft erlebte eine massive Erschütterung des sozialen Gefüges. Familien und lokale Gemeinschaften wurden auseinandergerissen und anerkannte Führungspersönlichkeiten verloren ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Basis.[15] Die Erinnerung an das Unrecht von 1948 prägte und prägt als kollektives Trauma die palästinensische Gesellschaft bis heute.[16]

Lange hat die israelische Geschichtsschreibung die Flucht vor allem als Folge der arabischen Propaganda dargestellt. Ab den 1980er Jahren haben allerdings auch israelische Historiker gezeigt, dass Gräueltaten zionistischer Guerillaverbände, nach der Staatsgründung auch der Armee, durchaus mit der Absicht verübt wurden, die arabische Bevölkerung in Panik zu versetzen und zu vertreiben.[17] Ziel der Maßnahmen war es, ein zusammenhängendes Territorium mit einer starken jüdischen Bevölkerungsmehrheit zu schaffen, dem Entstehen einer «fünften Kolonne» arabischer Feindstaaten vorzubeugen und für die erwartete jüdische Masseneinwanderung Wohnraum und Einkommensmöglichkeiten zu schaffen.

Eine Offensive zionistischer Verbände unter dem Namen «Plan Dalet» führte bereits im April/Mai 1948 zur Eroberung und Entvölkerung der größten arabischen Bevölkerungszentren in Jaffa und Haifa, bestimmter Viertel in West-Jerusalem und von Orten wie Tiberias, Safad und Beisan.[18] Als besonders grausames Massaker an der Zivilbevölkerung ging der Angriff der zionistischen Gruppen Irgun (Etzel) und Lechi auf den arabischen Ort Deir Jassin im Nordwesten Jerusalems am 9. April 1948 in die Geschichte ein. Rund 100 Menschen wurden ermordet, Gefangene vergewaltigt und gefoltert, und es kam zu Plünderungen.[19] Bei einem Racheakt wenige Tage später wurden bei einem Überfall auf einen medizinischen Hilfskonvoi in Jerusalem 70 Jüdinnen und Juden ermordet.[20] Eine bedeutende Rolle im Zusammenhang mit der Flucht und Vertreibung der arabischen Bevölkerung spielten während des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1947–1949 Plünderungen.[21] Geplündert wurde nahezu im ganzen Land, und beteiligt waren nicht nur jüdische Guerillakämpfer und Soldaten, sondern auch ein erheblicher Teil der jüdischen Zivilbevölkerung. Dabei ging es um den Inhalt von Zehntausenden von Häusern, Geschäften und Fabriken, um Gerätschaften, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Vieh, Einrichtungsgegenstände, Kleidung, Schmuck, Autos und vieles mehr, das zurückgelassen wurde, weil die Besitzer davon ausgingen, nach Ende der Kampfhandlungen zurückzukehren. Vielen Plündernden war ihr unmoralisches Handeln sehr wohl bewusst. Oftmals kannten sie die Besitzer der betreffenden Häuser und es war allgemein bekannt, dass die palästinensische Bevölkerung sich großenteils nicht aktiv an den Kämpfen beteiligt hatte.

Zwar waren prominente jüdische Entscheidungsträger, etwa Ben-Gurion, über derlei Vorkommnisse beunruhigt und übten Kritik daran, von der politischen und militärischen Führung jedoch wurden die Übergriffe toleriert. Letztlich waren sie ein wenn auch nicht zentral geplantes, so doch von der Elite des jungen Staates hingenommenes Phänomen, das effektiv und entscheidend zur Umsetzung des politischen Ziels – das Land weitgehend von seinen arabischen Bewohnerinnen und Bewohnern zu leeren – beitrug. Denn einerseits verloren die Geflüchteten, die darauf gesetzt hatten, nach dem Ende der Kampfhandlungen in ihre Häuser zurückkehren zu können, durch die Plünderungen ihre Existenzgrundlage, andererseits auch das Vertrauen in ihre jüdischen Nachbarn, mit denen sie über lange Zeit an vielen Orten (etwa den gemischten Städten Haifa, Hebron, Jaffa und Jerusalem) überwiegend friedlich zusammengelebt hatten.[22]

Bis zur Proklamation des Staates Israel ergriffen rund 300.000 arabische Bewohnerinnen und Bewohner die Flucht, danach noch einmal rund 400.000. Über 400 arabische Dörfer wurden verlassen, die meisten zerstört und unbewohnbar gemacht. Verantwortlich dafür waren in der Regel nicht Kriegszerstörungen, sondern gezielte Aktionen von Armee und jüdischen Siedlern.[23] Nach Beendigung der Kampfhandlungen weigerte sich Israel dann auch, Hunderttausende von arabischen Geflüchteten wieder aufzunehmen. Diese wurden nicht nur als feindlich gesinnt wahrgenommen, sondern es waren auch bereits jüdische Siedlungen anstelle ihrer Dörfer errichtet worden. Schon im Juni 1948 hatte die Regierung des jungen Staates Israel die (nicht unumstrittene) Entscheidung gefällt, eine Rückkehr grundsätzlich zu verhindern.[24] Nur 40.500 Palästinenserinnen und Palästinenser durften bis 1967 auf dem Wege der Familienzusammenführung nach Israel zurückkehren.[25]

Eines der zahlreichen temporären Flüchtlingslager, die den Flüchtenden und Vertriebenen 1948 Unterschlupf gewährten. Im Zuge der Nakba verließen rund eine Dreiviertelmillion Palästinenserinnen und Palästinenser ihre Heimat.

Porträt 1: Mahmud Darwisch

Mahmud Darwisch wenige Monate vor seinem Tod 2008. Der palästinensische Nationaldichter war ausdrucksstarke Stimme der palästinensischen Identität, der Verbundenheit mit der Heimat und des Willens zur Rückkehr.

Der 1941 im galiläischen Dorf Barweh in der Nähe von Akko geborene Mahmud Darwisch gilt als der palästinensische Nationaldichter und international als einer der berühmtesten modernen arabischen Poeten.[26] Weithin bekannt in der arabischen Welt machte ihn der libanesische Komponist und Lautenvirtuose Marcel Khalifé, der Gedichte von Darwisch vertonte. Leben, Identität und Werk des Dichters sind stark durch den Heimatverlust im Zuge der Nakba geprägt. In seinen Gedichten und Geschichten verlieh er vor allem den Gefühlen der Fremdheit und Entrechtung, dem Willen zur Rückkehr und der mystisch aufgeladenen Beziehung zur heimatlichen Erde Ausdruck.[27]

Seine Familie flüchtete vor den Kampfhandlungen 1947 in den Libanon, kehrte 1949 illegal nach Israel zurück und ließ sich in einem Nachbardorf seines Geburtsortes nieder, der völlig zerstört und durch eine jüdische Siedlung sowie einen Kibbutz ersetzt worden war. Darwisch begann ein Leben als Fremder im eigenen Land. Aufgrund der illegalen Rückkehr ohne offizielle Papiere wurde seine Familie als «anwesende Abwesende» eingestuft. In den 1960er Jahren begann er, sich politisch in der Kommunistischen Partei Israels (KPI) zu engagieren, die sich als nicht-zionistische, jüdisch-arabische Partei verstand, und für diverse arabische Zeitungen und Zeitschriften zu schreiben. Weil ihm ein Studium in Israel verwehrt wurde und er wiederholt zu Hausarrest verurteilt und verhaftet wurde, ging er ins Exil – zunächst nach Moskau, dann nach Kairo und Beirut. In der libanesischen Hauptstadt leitete er das Forschungszentrum der PLO, gab die PLO-Zeitschrift «Shu’un Filastinijjah» (arab. für Palästinensische Angelegenheiten) heraus, wurde Leiter des palästinensischen Schriftstellerverbands; ab 1981 zeichnete er zudem verantwortlich für die Zeitschrift für arabische Kultur «Al-Karmel».[28] Nach der israelischen Invasion des Libanon flüchtete er 1982 nach Tunis und lebte fortan phasenweise auch in Paris.

Darwisch arbeitete maßgeblich am Text der palästinensischen Unabhängigkeitserklärung von 1988 mit und wurde ins Exekutivkomitee der PLO gewählt. 1993 trat er aus dem Gremium aus Protest gegen die Oslo-Abkommen aus. Nachdem er 1995 in seine Heimat zurückgekehrt war und sich in Ramallah niedergelassen hatte, starb er 2008 bei einer Herzoperation.

3. Verlust der Heimat[29]

Während und nach dem Krieg (1947–1949) flüchteten die arabischen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Territorium des heutigen Staates Israel, vor allem ins Westjordanland (rund 280.000) und in den Gazastreifen (rund 190.000) sowie in die arabischen Nachbarstaaten Libanon (rund 100.000), Syrien (rund 75.000), Jordanien (rund 70.000), Ägypten (7000) und Irak (4000).[30] Mit dem Krieg von 1967 und der israelischen Eroberung des Westjordanlandes, des Gazastreifens und von Ost-Jerusalem kam es zu einer neuen Flüchtlingswelle. Nach UN-Angaben flohen während der nur wenige Tage dauernden Kampfhandlungen etwa 350.000 Palästinenser – viele von ihnen nun bereits zum zweiten Mal (so befanden sich rund 175.000 registrierte Flüchtlinge unter ihnen) – vorwiegend in die arabischen Nachbarstaaten.[31]

Verhinderte Rückkehr

Die UN-Generalversammlung postulierte in Artikel 11 der Resolution 194 vom Dezember 1948 das Recht palästinensischer Flüchtlinge, in ihre Häuser zurückzukehren, wenn sie bereit wären, in Frieden mit ihren Nachbarn zu leben; zudem sollten sie Entschädigung für verloren gegangenes Eigentum erhalten. Allerdings hatte die israelische Regierung schon im Juni 1948 die Rückkehr palästinensischer Flüchtlinge kategorisch abgelehnt, und das israelische Militär verhinderte Rückkehrversuche einzelner Flüchtlinge gewaltsam. 1952 nahm die Knesset ein Staatsbürgerschaftsgesetz an, das zwischen Juden auf der einen und Arabern auf der anderen Seite unterschied. Während jüdische Bewohner (basierend auf dem Rückkehrgesetz von 1950) ein «Rückkehrrecht» hatten, schloss das Gesetz diejenigen Araber, die geflohen waren, von der israelischen Staatsbürgerschaft und einer Rückkehr aus. Im Jahre 1954 wurde dann ein Gesetz zur Verhinderung von Infiltration beschlossen, das die Grundlage für einen «shoot to kill»-Ansatz bildete. Dieser betraf nicht nur bewaffnete Kämpfer, sondern auch Zivilisten, die versuchten zurückzukehren. Die Folge war, dass Hunderttausende ein Leben im Exil beginnen mussten, in der Regel als Staatenlose, oft in trostlosen Flüchtlingslagern, die über die Jahre von Zeltstädten zu eng bebauten Stadtvierteln wurden und meist besonderen Zugangs- und Sicherheitsbeschränkungen unterlagen. Hunderttausende wurden dauerhaft abhängig von internationaler Hilfe, da sie ihre Existenzgrundlage in Form von Immobilien, Landbesitz und Arbeitsplätzen verloren hatten und sich in den Aufnahmeländern mit (unterschiedlich strikten) Beschränkungen konfrontiert sahen, was Arbeit, Besitz, Eigentum, Reise- und Niederlassungsfreiheit anging.

Heute, rund 70 Jahre später, ist die Zahl der registrierten Flüchtlinge auf rund 5,6 Millionen angewachsen.[32] Anspruch auf Registrierung beim UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) und damit auf Leistungen der Organisation haben ausschließlich diejenigen Personen, deren Hauptwohnsitz sich im Zeitraum zwischen dem 1. Juni 1946 und dem 15. Mai 1948 im britischen Mandatsgebiet Palästina befand, die ihr Haus bzw. ihre Lebensgrundlage infolge des israelisch-arabischen Krieges von 1948 verloren und die in das von der UNRWA betreute Gebiet (Westjordanland, Ost-Jerusalem, Gazastreifen, Libanon, Syrien, Jordanien) flohen. Anspruchsberechtigt sind auch die Ehefrauen sowie Nachkommen von männlichen registrierten Flüchtlingen. Nicht anspruchsberechtigt und nach der UNRWA-Definition nicht als Flüchtlinge klassifiziert sind hingegen diejenigen Palästinenserinnen und Palästinenser, die erst 1967 oder 1948 in andere arabische Länder, etwa nach Ägypten, geflohen sind. Sie werden als Vertriebene (Displaced Persons) betrachtet.

Von den registrierten Flüchtlingen ist heute rund ein Drittel in Flüchtlingslagern in den palästinensischen Gebieten und den Nachbarstaaten untergebracht, während die übrigen in Dörfern und Städten außerhalb oder am Rande der Lager wohnen.[33] Dabei lebten Anfang 2020 rund 2,3 Millionen registrierte Flüchtlinge in Jordanien, knapp 1,5 Millionen im Gazastreifen, über 850.000 im Westjordanland, etwa 475.000 im Libanon und rund 560.000 in Syrien. Besonders hoch ist der Anteil der registrierten Flüchtlinge an der Gesamtbevölkerung im Gazastreifen (rund 75 Prozent), im Westjordanland (rund 30 Prozent) und in Jordanien (knapp 25 Prozent). Im Libanon liegt er bei rund 7 Prozent.

In Syrien litten die palästinensischen Flüchtlinge ab 2012 in besonderem Maße unter dem Bürgerkrieg: Fünf der zwölf Lager wurden zerstört oder unzugänglich. Das größte Flüchtlingslager Jarmuk in Damaskus war jahrelang umkämpft und eingekesselt, die Versorgungslage katastrophal. Im Zuge der Kämpfe wurde das Lager nahezu vollständig zu Trümmern. Über zwei Drittel der in Syrien ansässigen palästinensischen Flüchtlinge wurden zu Binnenvertriebenen; 91 Prozent der Haushalte lebten in absoluter Armut. Die Nachbarstaaten Libanon und Jordanien verwehrten ihnen in der Regel die Einreise.[34]

Palästinensische Flüchtlinge[35]

Westjordanland

Gazastreifen

Jordanien

Libanon

Syrien

Gesamt

Registrierte Flüchtlinge 1950

–[36]

198.227

506.200

127.600

82.194

914221[37]

Registrierte Flüchtlinge 2019

858.758

1.460.315

2.272.411

476.033

562.312

5629829

Andere Registrierte Personen 2019[38]

207.014

161.806

147.251

62.659

84.831

663561

Gesamtzahl 2019

1.065.772

1.622.121

2.419.662

538.692

647.143

6293390

Anzahl der Flüchtlingslager 2019

19

8

10[39]

12

9

58

Registrierte Flüchtlinge und Personen in Lagern (Anteil an Gesamtzahl) 2017[40]

255.109

(24,5%)

593.165

(38%)

410.284

(17,4%)

269.312

(50,7%)

194.191

(30,3%)

1722061

(28,1%)

Stabilitätsfaktor UNRWA

Da keine politische Lösung des Flüchtlingsproblems absehbar war, etablierte die UN-Generalversammlung im Dezember 1949 das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge (UNRWA).[41] Ursprünglich als kurzfristige Maßnahme geplant, leistet die Organisation nun seit über 70 Jahren humanitäre Hilfe für Flüchtlinge in den palästinensischen Gebieten und den Nachbarstaaten und bietet umfassende Dienstleistungen – insbesondere in den Bereichen Bildung und Gesundheit – an. Eine Besonderheit ist, dass die UNRWA nicht nur Hilfsleistungen zur Verfügung stellt, sondern über die Beschäftigung von Palästinenserinnen und Palästinensern auch ein wichtiger Arbeitgeber ist. Daraus ist der Organisation eine bedeutende Rolle beim Erhalt regionaler Stabilität erwachsen.