19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

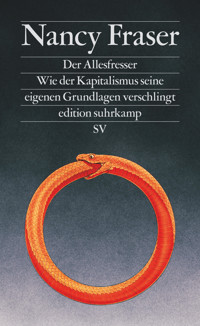

Kapitalismus ist nicht nur ein Wirtschaftssystem, sondern eine Gesellschaftsform. Als solche ist er darauf angewiesen, sich auch nichtökonomische Ressourcen einzuverleiben und so langfristig seine eigenen Grundlagen zu zerstören. Wie der Ouroboros, die Schlange, die ihren eigenen Schwanz verspeist, verschlingt er natürliche Rohstoffe und unbezahlte Betreuungsarbeit. Er enteignet rassifizierte Gruppen und unterminiert die Macht demokratischer Institutionen, auf deren Funktionieren er eigentlich angewiesen ist. Damit erweist er sich als Motor hinter den diversen Krisenphänomenen, mit denen wir heute konfrontiert sind.

In ihrem lang erwarteten neuen Buch zeichnet Nancy Fraser die historische Entwicklung des kapitalistischen Allesfressers über mehrere Epochen hinweg nach. Indem sie den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Krisen analysiert, zeigt sie zugleich auf, wie ein Sozialismus für das 21. Jahrhundert aussehen könnte. Klimawandel, Rassismus, Pflegekrise und demokratische Regression als Symptome desselben Problems zu begreifen weist den Weg zu neuen und starken gegenhegemonialen Allianzen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

3Nancy Fraser

Der Allesfresser

Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt

Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023

Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2023.

Deutsche Erstausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023© Nancy Fraser, 2022Alle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Textund Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt

Umschlagillustration: Isabel Seliger/Sepia

eISBN 978-3-518-77614-8

www.suhrkamp.de

Widmung

7Für Robin Blackburn und Rahel Jaeggi, meine unentbehrlichen Gesprächspartner und lieben Freunde

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Inhalt

Informationen zum Buch

5Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Inhalt

Einleitung: Kannibalischer Kapitalismus

1. Allesfresser: Warum wir unser Verständnis von Kapitalismus erweitern müssen

Definitionsmerkmale des Kapitalismus, nach Marx

Hinter Marx' »verborgener Stätte«

Von der Warenproduktion zur sozialen Reproduktion

Von der Ökonomie zur Ökologie

Vom Ökonomischen zum Politischen

Von der Exploitation zur Expropriation

Der Kapitalismus ist mehr als eine Ökonomie

Grenzkämpfe

Krisen der Kannibalisierung

2. Nimmersatter Bestrafer: Warum der Kapitalismus strukturell rassistisch ist

Tausch, Ausbeutung, Enteignung

Expropriation als Akkumulation: Das ökonomische Argument

Expropriation als Unterwerfung: Das politische Argument

Historische Regime rassifizierter Akkumulation

Ist der Kapitalismus

noch immer

notwendigerweise rassistisch?

3. Care-Verschlinger: Warum die soziale Reproduktion einen zentralen Schauplatz der kapitalistischen Krise darstellt

Trittbrettfahren in der Lebenswelt

Historische Anfälle kapitalistischer Care-Völlerei

Kolonialisierung und Hausfrauisierung

Der Fordismus und der Familienlohn

Doppelverdiener-Haushalte

Ein anderer Kapitalismus – oder ein neuer sozialistischer Feminismus?

4. Die Natur im Rachen: Warum Umweltpolitik transökologisch und antikapitalistisch sein muss

Die ökologische Widersprüchlichkeit des Kapitalismus: Ein strukturelles Argument

Verwobene Widersprüche

Drei Arten, über »Natur« zu sprechen

Sozioökologische Akkumulationsregime

Tierische Muskeln

King Coal

Das Zeitalter des Automobils

Neue Einfriedungen, finanzialisierte Natur und »grüner Kapitalismus«

Kannibalisierte Natur in Raum und Zeit

Verwobene Kämpfe

Für eine transökologische, antikapitalistische Ökopolitik

5. Ausweiden der Demokratie: Warum die politische Krise ein gefundenes Fressen für das Kapital darstellt

Der politische Widerspruch des Kapitalismus »an sich«

Öffentliche Gewalten

Politische Krisen in der Geschichte des Kapitalismus

Doppeltes Unglück

Ein bedeutsamer historischer Scheideweg

6. Gedankenfutter: Was sollte Sozialismus im 21. Jahrhundert bedeuten?

Was ist Kapitalismus? Eine kurze Zusammenfassung

Was stimmt nicht mit dem Kapitalismus?

Was ist Sozialismus?

Epilog: Warum Covid-19 eine kannibalisch-kapitalistische Orgie ist

Danksagung

Anmerkungen

1. Allesfresser

2. Nimmersatter Bestrafer

3. Care-Verschlinger

4. Die Natur im Rachen

5. Ausweiden der Demokratie

6. Gedankenfutter

Informationen zum Buch

3

7

5

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

9Einleitung: Kannibalischer Kapitalismus

Den Leserinnen und Lesern dieses Buches brauche ich nicht zu sagen, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Sie sind sich der Vielzahl drohender Gefahren und des realen Elends sehr wohl bewusst und leiden möglicherweise selbst schon darunter: erdrückende Schulden, prekäre Arbeit und bedrängte Existenzen; schwindende öffentliche Dienstleistungen, bröckelnde Infrastrukturen und verstärkte Grenzen; rassistisch motivierte Gewalt, tödliche Pandemien und extreme Wetterverhältnisse – all das überlagert von politischen Dysfunktionen, die unsere Fähigkeit blockieren, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Nichts davon ist wirklich neu, und nichts davon muss hier näher ausgeführt werden.

Was dieses Buch jedoch tatsächlich bietet, ist ein tiefes Eintauchen in die Quelle all dieser Schrecken. Es diagnostiziert die Ursachen der Krankheit und benennt die Schuldigen. Für das Gesellschaftssystem, das uns an diesen Punkt gebracht hat, verwende ich im Folgenden den Begriff »kannibalischer Kapitalismus«. Um zu verstehen, warum dieser Begriff so treffend ist, sollten wir uns die beiden K-Wörter ansehen, aus denen er besteht.

»Kannibalismus« hat mehrere Bedeutungen. Die bekannteste und konkreteste ist der rituelle Verzehr von Menschenfleisch durch Menschen. Auf dem Begriff las10tet eine lange rassistische Geschichte; er wurde – in einer Umkehrung der tatsächlichen Konstellation – auf Schwarzafrikaner angewandt, die doch eigentlich Opfer der euro-imperialen Ausbeutung waren. Es liegt also eine gewisse Genugtuung darin, den Spieß umzudrehen und das Wort hier als Bezeichnung für die kapitalistische Klasse zu verwenden – eine Gruppe, die sich von allen anderen ernährt. Aber der Begriff hat auch eine abstraktere Bedeutung, in der eine tiefere Wahrheit über unsere Gesellschaft zum Ausdruck kommt. Das Verb »kannibalisieren« bedeutet, eine Einrichtung oder ein Unternehmen eines wesentlichen Elements ihrer bzw. seiner Funktionsweise zu berauben, um ein anderes zu schaffen oder zu erhalten. Das ist, wie wir sehen werden, eine gute Annäherung an das Verhältnis der kapitalistischen Wirtschaft zu den nicht ökonomischen Bereichen des Systems: zu den Familien und Gemeinschaften, Lebensräumen und Ökosystemen, staatlichen Einrichtungen und öffentlichen Gewalten, deren Substanz diese Wirtschaft verbraucht, um sich selbst vollzustopfen.

Es gibt aber auch eine spezielle astronomische Bedeutung: Man sagt, dass ein Himmelsobjekt ein anderes Objekt kannibalisiert, wenn es dessen Masse durch Gravitationsanziehung in sich aufnimmt. Auch das ist, wie ich hier zeigen werde, eine treffende Charakterisierung des Prozesses, durch den das Kapital natürlichen und gesellschaftlichen Reichtum aus peripheren Zonen des Weltsystems in seine Umlaufbahn zieht. Und zu guter Letzt gibt es noch den Ouroboros, die sich selbst kannibalisierende Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst und die auf dem Umschlag dieses Buches abgebil11det ist. Dabei handelt es sich, wie wir sehen werden, um ein treffliches Bild für ein System, das darauf ausgerichtet ist, die sozialen, politischen und natürlichen Grundlagen seiner eigenen Existenz zu verschlingen – und damit auch die Grundlagen unserer Existenz. Alles in allem bietet die Kannibalismus-Metapher mehrere vielversprechende Ansätze für eine Analyse der kapitalistischen Gesellschaft. Sie lädt uns dazu ein, diese Gesellschaft als eine institutionalisierte Fressorgie zu betrachten, deren Hauptgericht wir selbst sind.

Auch der Begriff »Kapitalismus« verlangt nach einer Klärung. Mit dem Wort wird gemeinhin ein Wirtschaftssystem bezeichnet, das auf Privateigentum und Markttausch, auf Lohnarbeit und gewinnorientierter Produktion beruht. Aber diese Definition ist zu eng gefasst und verschleiert eher das wahre Wesen des Systems, als dass sie es offenlegt. »Kapitalismus«, so werde ich hier argumentieren, bezeichnet besser etwas Größeres, Umfassenderes: eine Gesellschaftsordnung, die eine profitorientierte Wirtschaft dazu befähigt, die außerökonomischen Stützen, die sie zum Funktionieren braucht, auszuplündern: Reichtum, der der Natur und unterworfenen Bevölkerungen entzogen wird; vielfältige Formen von Care-Arbeit, die chronisch unterbewertet, wenn nicht gar völlig verleugnet werden; öffentliche Güter und staatliche Befugnisse, die das Kapital sowohl benötigt als auch zu beschneiden versucht; die Energie und Kreativität der arbeitenden Menschen. Obwohl sie nicht in den Unternehmensbilanzen auftauchen, sind diese Formen des Reichtums wesentliche Voraussetzungen für die Profite und Gewinne, die dort sehr wohl verzeichnet sind. Als wesentliche Grundla12gen der Akkumulation stellen auch sie konstitutive Bestandteile der kapitalistischen Ordnung dar.

In diesem Buch bezieht sich der Begriff »Kapitalismus« daher nicht auf eine Wirtschaftsform, sondern auf eine Gesellschaftsform: eine Gesellschaftsform, die es einer offiziell als solche bezeichneten Wirtschaft erlaubt, monetären Wert für Investoren und Eigentümer anzuhäufen, während sie den nicht ökonomisierten Reichtum aller anderen verschlingt. Indem sie diesen Reichtum den Konzernen auf dem Silbertablett serviert, lädt sie diese ein, sich an unseren kreativen Fähigkeiten und an der Erde, die uns ernährt, zu laben – ohne die Verpflichtung, das, was sie verbrauchen, wieder aufzufüllen oder das, was sie beschädigen, zu reparieren. Und damit sind den verschiedensten Problemen Tür und Tor geöffnet. Wie der Ouroboros, der seinen eigenen Schwanz frisst, ist die kapitalistische Gesellschaft darauf ausgerichtet, ihre eigene Substanz zu verschlingen. Sie ist ein wahrer Dynamo der Selbstdestabilisierung, der regelmäßig Krisen auslöst, während er routinemäßig die Grundlagen unserer Existenz auffrisst.

Der kannibalische Kapitalismus ist also das System, dem wir die gegenwärtige Krise verdanken. Offen gesagt, handelt es sich um eine seltene Art von Krise, in der mehrere Fressanfälle zusammentreffen. Was wir dank der jahrzehntelangen Finanzialisierung erleben, ist nicht »bloß« eine Krise der grassierenden Ungleichheit und der prekären Niedriglohnarbeit; auch nicht »bloß« eine Krise der Fürsorge oder der sozialen Reproduktion; auch nicht »bloß« eine Krise der Migration und der rassistischen Gewalt. Es handelt sich auch nicht »einfach« um eine ökologische Krise, in der ein sich auf13heizender Planet tödliche Seuchen ausspuckt, und nicht »nur« um eine politische Krise, die sich durch eine ausgehöhlte Infrastruktur, einen verstärkten Militarismus und dadurch auszeichnet, dass überall auf dem Globus Politiker Erfolg haben, die sich als starke Männer (strongmen) gerieren. Oh nein, es ist viel schlimmer: Wir haben es mit einer allgemeinen Krise der gesamten Gesellschaftsordnung zu tun, in der all diese Katastrophen konvergieren, sich gegenseitig verschärfen und uns zu verschlingen drohen.

Dieses Buch zeichnet dieses gewaltige Geflecht aus Dysfunktion und Beherrschung nach. Es erweitert unseren Blick auf den Kapitalismus um die außerökonomischen Zutaten des Kapital-Speisezettels und fasst alle Unterdrückungen, Widersprüche und Konflikte der gegenwärtigen Situation in einem einzigen analytischen Rahmen zusammen. In diesem Rahmen bedeutet strukturelle Ungerechtigkeit natürlich Klassenausbeutung, aber auch Geschlechterherrschaft und rassistische/imperialistische Unterdrückung – beides nicht zufällige Nebenprodukte einer Gesellschaftsordnung, die die soziale Reproduktion der Warenproduktion unterordnet und eine rassifizierte Expropriation verlangt, um die profitable Exploitation zu garantieren. So gesehen, führen die Widersprüche des Systems nicht nur zu Wirtschaftskrisen, sondern auch zu Krisen in den Bereichen Care, Ökologie und Politik, die heute in voller Blüte stehen, und zwar dank der langen Periode unternehmerischer Völlerei, die als Neoliberalismus bekannt ist.

Und schließlich löst der kannibalische Kapitalismus eine breite Palette und eine komplexe Mischung sozia14ler Kämpfe aus: nicht nur Klassenkämpfe am Ort der Produktion, sondern auch Grenzkämpfe an den konstitutiven Verbindungsstellen des Systems. Wo die Produktion an die soziale Reproduktion stößt, schürt das System Konflikte um die Fürsorge, öffentliche wie private, bezahlte wie unbezahlte. Wo Ausbeutung auf Enteignung trifft, schürt es Kämpfe um »Rasse«, Migration und Imperium. Auch dort, wo die Akkumulation auf natürlichen Grund trifft, entfacht der kannibalische Kapitalismus Konflikte um Land und Energie, Flora und Fauna, das Schicksal der Erde. Und schließlich provoziert er dort, wo globale Märkte und Megakonzerne auf Nationalstaaten und Institutionen transnationaler Regierungsführung (governance) treffen, Kämpfe um die Form, die Kontrolle und die Reichweite staatlicher Macht. All diese Stränge unseres gegenwärtigen Dilemmas finden ihren Platz in einer erweiterten Konzeption von Kapitalismus, die gleichzeitig einheitlich und differenziert ist.

Ausgerüstet mit dieser Konzeption stellt das vorliegende Buch eine drängende existenzielle Frage: Sind wir Toast? Sind wir erledigt und am Ende? Können wir herausfinden, wie wir das soziale System, das uns in den Rachen der Auslöschung treibt, niederreißen können? Können wir uns zusammentun, um den gesamten Krisenkomplex anzugehen, den dieses System hervorgebracht hat – nicht »nur« die Erderwärmung, nicht »nur« die fortschreitende Zerstörung unserer kollektiven Fähigkeiten zu öffentlichem Handeln, nicht »bloß« den Generalangriff auf unsere Möglichkeiten, füreinander zu sorgen und soziale Bindungen aufrechtzuerhalten, nicht »bloß« die unverhältnismäßige Belastung der 15armen, arbeitenden und rassifizierten Bevölkerung mit den daraus resultierenden Folgen, sondern die allgemeine Krise, in der diese verschiedenen Übel miteinander verwoben sind? Können wir uns ein emanzipatorisches, gegenhegemoniales Projekt der ökologisch-gesellschaftlichen Transformation vorstellen, das umfassend und visionär genug ist, um die Kämpfe unterschiedlicher sozialer Bewegungen, politischer Parteien, Gewerkschaften und anderer kollektiver Akteure zu koordinieren – ein Projekt, das darauf abzielt, den Kannibalen ein für alle Mal zu Grabe zu tragen? In der gegenwärtigen Situation, so behaupte ich hier, kann uns nur ein solch umfassendes Projekt wirklich voranbringen.

Wenn wir unseren Blick auf den Kapitalismus erweitern, müssen wir auch unsere Vorstellung davon erweitern, was ihn ersetzen könnte. Ob wir sie nun Sozialismus oder irgendwie anders nennen – die von uns angestrebte Alternative kann nicht nur darauf abzielen, die Wirtschaft des Systems neu zu organisieren. Sie muss auch das Verhältnis des Systems zu all jenen Formen des Reichtums umgestalten, die es derzeit kannibalisiert. Es muss also vor allem eines neu erfunden werden, nämlich das Verhältnis von Produktion und Reproduktion, von privater und staatlicher Macht, von menschlicher Gesellschaft und nicht menschlicher Natur. Das mag nach einer sehr großen Aufgabe klingen, aber es ist unsere größte Hoffnung. Nur wenn wir groß denken, haben wir eine Chance, den unerbittlichen Drang des kannibalischen Kapitalismus zu besiegen, uns mit Haut und Haaren aufzufressen.

171. Allesfresser: Warum wir unser Verständnis von Kapitalismus erweitern müssen

Der »Kapitalismus« ist wieder da. Nach Jahrzehnten, in denen der Begriff außerhalb der Schriften marxistischer Denker kaum zu finden war, machen sich Beobachter unterschiedlicher Couleur nun offen Sorgen über seine Nachhaltigkeit, Wissenschaftlerinnen aller Fachrichtungen bemühen sich, die Kritik an ihm zu systematisieren, und Aktivist:innen in aller Welt mobilisieren gegen seine Praktiken. Zweifellos ist die Rückkehr des »Kapitalismus« eine willkommene Entwicklung, ein überdeutlicher Hinweis darauf, wie tief die gegenwärtige Krise ist (sofern ein solcher Hinweis überhaupt noch notwendig war) – und auf das wachsende Bedürfnis nach einer systematischen Darstellung dieser Krise. Dass so häufig von Kapitalismus die Rede ist, deutet auf ein zunehmendes Bewusstsein dafür hin, dass die heterogenen Übel – finanzielle, wirtschaftliche, ökologische, politische und soziale –, die uns umgeben, auf eine gemeinsame Wurzel zurückgeführt werden können und dass Reformen, die sich nicht mit den tiefen strukturellen Grundlagen dieser Übel befassen, zum Scheitern verurteilt sind. Ebenso signalisiert die Renaissance des Begriffs den in vielen Kreisen herrschenden Wunsch nach einer Analyse, die die Bezie18hungen zwischen den disparaten sozialen Kämpfen unserer Zeit klärt – eine Analyse, die die enge Zusammenarbeit, wenn nicht gar die vollständige Vereinigung ihrer fortschrittlichsten Strömungen innerhalb eines gegen das System gerichteten Blocks fördern könnte. Die Vermutung, dass sich eine solche Analyse auf den Kapitalismus konzentrieren sollte, ist absolut richtig.

Dennoch bleibt der derzeitige Boom des Kapitalismus-Diskurses weitgehend rhetorischer Natur – eher ein Symptom für den Wunsch nach systematischer Kritik als ein substanzieller Beitrag dazu. Dank jahrzehntelanger gesellschaftlicher Amnesie haben sich ganze Generationen jüngerer Aktivist:innen und Wissenschaftler zu versierten Diskursanalytikerinnen entwickelt, ohne sich der Traditionen der Kapitalkritik groß bewusst zu sein. Sie fragen sich erst jetzt allmählich, wie eine solche Kritik des Kapitals heute praktiziert werden könnte, um die aktuelle Situation zu verstehen. Ihre »Ahnen«, Veteranen früherer Epochen der antikapitalistischen Gärung, die eine gewisse Orientierung hätten bieten können, sind mit ihren eigenen Scheuklappen belastet. Trotz ihrer erklärten guten Absichten haben sie es weitgehend versäumt, die Erkenntnisse des feministischen, ökologischen, postkolonialen und Schwarzen Befreiungsdenkens systematisch in ihr Kapitalismusverständnis einzubeziehen.

Das Ergebnis ist, dass wir eine schwere kapitalistische Krise durchleben, ohne dass es eine kritische Theorie gibt, die sie erklärt – oder uns gar eine emanzipatorische Lösung aufzeigt. Ohne Zweifel passt die heutige Krise nicht in die Standardmodelle, die wir geerbt haben: Sie ist multidimensional und umfasst nicht nur 19die offizielle Wirtschaft, einschließlich des Finanzwesens, sondern auch solche »nichtökonomischen« Phänomene wie den Klimawandel, »Betreuungsdefizite« und die Aushöhlung staatlicher Macht auf allen Ebenen. Dennoch neigen unsere überkommenen Krisenmodelle dazu, sich ausschließlich auf die ökonomischen Aspekte zu konzentrieren, die sie von anderen Aspekten isolieren und gegenüber diesen privilegieren. Ebenso wichtig ist, dass die heutige Krise neue politische Konstellationen und Grammatiken des sozialen Konflikts hervorbringt. Kämpfe um Natur, soziale Reproduktion, Enteignung und öffentliche Macht stehen im Mittelpunkt dieser Konstellation, wobei mehrere Achsen der Ungleichheit – darunter Nationalität/»Rasse«/Ethnizität, Religion, Sexualität und Klasse – eine Rolle spielen. Aber auch in dieser Hinsicht versagen unsere bisherigen theoretischen Modelle, da sie weiterhin den Kämpfen am Ort der Produktion den Vorrang geben. Es fehlen uns also ganz allgemein Konzepte des Kapitalismus und der kapitalistischen Krise, die unserer Zeit angemessen sind.

Kannibalischer Kapitalismus, so behaupte ich, ist ein solches Konzept. Ich führe es in diesem Kapitel ein, indem ich die Frage stelle, was hinter Karl Marx' Hauptargument im ersten Band des Kapitals steckt. Dieses Werk hat mit Blick auf allgemeine konzeptionelle Ressourcen viel zu bieten und ist im Prinzip offen für die weiter gefassten Anliegen, die ich gerade erwähnt habe. Dennoch versäumt Marx es, Geschlecht, »Rasse«, Ökologie und politische Macht als strukturierende Achsen der Ungleichheit systematisch zu berücksichtigen – und schon gar nicht als Gegenstände und Prämissen des so20zialen Kampfes. Daher müssen seine besten Erkenntnisse neu verortet und erweitert werden. Dementsprechend besteht meine Strategie hier darin, zuerst auf Marx zu schauen und dann hinter ihn, in der Hoffnung, ein neues Licht auf einige alte Fragen zu werfen: Was genau ist Kapitalismus? Und wie ist er am besten in Begriffe zu fassen? Sollen wir ihn als Wirtschaftssystem, als moralische Lebensform oder als institutionalisierte Gesellschaftsordnung betrachten? Wie sollten wir seine »Krisentendenzen« charakterisieren, und wo sollten wir sie verorten?

Definitionsmerkmale des Kapitalismus, nach Marx

Ich möchte zunächst daran erinnern, was Marx als die bestimmenden Merkmale des Kapitalismus ansah. Der Gedankengang, den ich verfolgen werde, bevor ich den kannibalischen Kapitalismus genauer konturiere, wird also auf den ersten Blick orthodox erscheinen. Ich beabsichtige jedoch, ihn in Kürze zu ent-orthodoxisieren, indem ich zeige, inwiefern diese Merkmale einige andere voraussetzen, die ihre Hintergrundbedingungen der Möglichkeit darstellen. So wie Marx hinter die Sphäre des Tauschs, in die »verborgene Stätte« der Produktion blickte, um die Geheimnisse des Kapitalismus zu entdecken, werde ich die Bedingungen der Möglichkeit der Produktion hinter dieser Sphäre suchen, in Bereichen, die noch verborgener sind.

Für Marx ist das erste bestimmende Merkmal des Kapitalismus das Privateigentum an den Produktionsmit21teln und die damit zusammenhängende Spaltung zwischen den Klassen der Eigentümer und der Produzenten. Diese Spaltung entstand infolge des Zusammenbruchs einer früheren sozialen Welt, in der die meisten Menschen, wie unterschiedlich situiert sie auch sein mochten, Zugang zu Subsistenz- und Produktionsmitteln hatten, das heißt: Zugang zu Nahrung, Unterkunft und Kleidung sowie zu Werkzeugen, Land und Arbeit, und zwar ohne den Umweg über einen Arbeitsmarkt gehen zu müssen. Der Kapitalismus hat diese Gefüge umgestoßen. Er hat die Gemeingüter eingezäunt, die gewohnheitsmäßigen Nutzungsrechte der Mehrheit aufgehoben und gemeinsame Ressourcen in das Privateigentum einer kleinen Minderheit verwandelt.

Das führt direkt zu Marx' zweitem Hauptmerkmal: dem freien Arbeitsmarkt. Einmal von den Produktionsmitteln getrennt, musste die große Mehrheit diese eigentümliche Institution durchlaufen, um zu arbeiten und das zu bekommen, was sie zum Leben und zur Erziehung ihrer Kinder brauchte. Es sei betont, wie bizarr, wie »unnatürlich« und wie historisch anomal der freie Arbeitsmarkt ist. Die Arbeiter sind hier in einem doppelten Sinne »frei«: erstens in Bezug auf den rechtlichen Status – sie sind keine Sklaven, keine Leibeigenen, kein Erbbesitz oder anderweitig an einen bestimmten Ort oder einen bestimmten Herrn gebunden; daher sind sie mobil und in der Lage, einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Aber zweitens sind sie auch »frei« vom Zugang zu Subsistenz- und Produktionsmitteln, etwa den gewohnheitsmäßigen Nutzungsrechten an Land und Werkzeugen; damit entbehren sie der Ressourcen und Anrechte, die es ihnen erlauben würden, sich vom 22Arbeitsmarkt fernzuhalten. Insofern definiert sich der Kapitalismus zum Teil durch seine Konstituierung und Nutzung von (doppelt) freier Lohnarbeit – obwohl er, wie wir sehen werden, zu einem großen Teil auch auf unfreier oder abhängiger, nicht anerkannter oder unbezahlter Arbeit beruht.

Das dritte Kernmerkmal von Marx ist das nicht minder seltsame Phänomen des sich »selbst« verwertenden Wertes.1 Die Besonderheit des Kapitalismus besteht darin, dass er eine objektive systemische Ausrichtung hat, nämlich die Akkumulation von Kapital. Dementsprechend zielt alles, was die Eigentümer qua Kapitalisten tun, auf die Expansion ihres Kapitals. Wie die Arbeiter stehen auch sie unter einem besonderen systemischen Zwang. Die Bemühungen eines jeden, seine Bedürfnisse zu befriedigen, sind indirekt, sie sind auf etwas anderes ausgerichtet, das Vorrang hat – einen übergeordneten Imperativ, der in ein unpersönliches System eingeschrieben ist, den Drang des Kapitals zu endloser »Selbst«-Erweiterung. In diesem Punkt ist Marx brillant. In einer kapitalistischen Gesellschaft, sagt er, wird das Kapital selbst zum Subjekt. Die Menschen sind seine Bauern, darauf reduziert, herauszufinden, wie sie in den Zwischenräumen das Überlebensnotwendige bekommen können, während sie die Bestie füttern.

Das vierte Merkmal spezifiziert die besondere Rolle der Märkte. Märkte hat es in der gesamten Menschheitsgeschichte gegeben, auch in nichtkapitalistischen Gesellschaften. Ihre Funktionsweise im Kapitalismus zeichnet sich jedoch durch zwei zusätzliche Eigenschaften aus. Erstens dienen sie hier dazu, die wichtigsten Inputs für die Warenproduktion zu verteilen. In der bür23gerlichen politischen Ökonomie wurden diese Inputs ursprünglich als »Produktionsfaktoren« verstanden und als Land, Arbeit und Kapital identifiziert. Der Kapitalismus nutzt die Märkte nicht nur für die Allokation von Arbeit, sondern auch für die Allokation von Immobilien, Investitionsgütern, Rohstoffen und Krediten. In dem Maße, in dem er diese produktiven Inputs mittels Marktmechanismen zuteilt, verwandelt der Kapitalismus sie in Waren. Er ist, um es mit den Worten des Cambridge-Ökonomen Piero Sraffa zu sagen, ein System zur »Produktion von Waren anhand von Waren«, wenn auch eines, das, wie wir noch sehen werden, auf einem Hintergrund von Nicht-Waren beruht.2

Aber es gibt noch eine zweite Schlüsselfunktion, die Märkte in einer kapitalistischen Gesellschaft übernehmen: Sie bestimmen, wie der gesellschaftliche Überschuss investiert wird. Mit »Überschuss« meinte Marx den kollektiven Fundus gesellschaftlicher Energien, der über das hinausgeht, was zur Reproduktion einer bestimmten Lebensform und zum Auffüllen dessen, was im Laufe des Lebens verbraucht wird, erforderlich ist. Wie eine Gesellschaft ihre Überschusskapazitäten nutzt, ist absolut zentral und wirft grundlegende Fragen darüber auf, wie die Menschen leben wollen – wo sie ihre kollektiven Energien investieren wollen, wie die Balance zwischen »produktiver Arbeit« und Familienleben, Freizeit und anderen Aktivitäten aussehen soll –, wie sie sich zur nichtmenschlichen Natur verhalten und was sie künftigen Generationen hinterlassen wollen. Kapitalistische Gesellschaften neigen dazu, solche Entscheidungen den »Kräften des Marktes« zu überlassen. Das stellt ihr vielleicht folgenreichstes und per24versestes Merkmal dar, nämlich dass sie die wichtigsten Angelegenheiten an einen Mechanismus übertragen, der auf die quantitative Vermehrung des monetarisierten Wertes ausgerichtet ist und der qualitativen Maßstäben für gesellschaftlichen Reichtum und menschliches Wohlergehen naturgemäß keine Beachtung schenkt. Es steht in engem Zusammenhang mit unserem dritten Kernmerkmal: der dem Kapital innewohnenden, aber blinden Gerichtetheit, dem Prozess der »Selbst«-Vermehrung, durch den es sich selbst als Subjekt der Geschichte konstituiert, indem es die Menschen, die es geschaffen haben, verdrängt und sie zu seinen Knechten macht.

Wenn ich diese beiden Rollen der Märkte besonders hervorhebe, möchte ich damit der weit verbreiteten Ansicht entgegentreten, dass der Kapitalismus die immer stärkere Kommodifizierung des Lebens als solchen vorantreibt. Diese Sichtweise führt meiner Meinung nach in eine Sackgasse, in der dystopische Fantasien von einer vollständig kommodifizierten Welt entstehen. Solche Fantasien lassen nicht nur die emanzipatorischen Aspekte der Märkte außer Acht, sondern sie übersehen auch die von dem Weltsystemtheoretiker Immanuel Wallerstein hervorgehobene Tatsache, dass der Kapitalismus häufig auf der Grundlage »semiproletarisierter« Haushalte funktioniert hat. Im Rahmen dieser Arrangements, die es den Eigentümern erlauben, den Arbeitnehmern weniger zu zahlen, beziehen viele Haushalte einen Teil ihres Lebensunterhalts aus anderen Quellen als dem Lohn, etwa aus der Selbstversorgung (Garten, Nähen), informeller Reziprozität (gegenseitige Hilfe, Sachleistungen) und staatlichen Transfers (Sozialleis25tungen, soziale Dienste, öffentliche Güter).3 Ein beträchtlicher Teil der Aktivitäten und Güter verbleibt somit außerhalb des Einflussbereichs des Marktes. Solche Arrangements sind keine bloßen Überbleibsel aus vorkapitalistischen Zeiten, und sie sind auch kein Auslaufmodell. So konnte beispielsweise der Fordismus Mitte des 20. Jahrhunderts den Konsum der Arbeiterklasse in den Industrieländern des Zentrums nur durch semiproletarisierte Haushalte fördern, die männliche Erwerbstätigkeit mit weiblicher Hausarbeit kombinierten, während er gleichzeitig die Entwicklung des Warenkonsums in der Peripherie hemmte. Im Neoliberalismus ist die Semiproletarisierung sogar noch ausgeprägter, denn er hat eine ganze Akkumulationsstrategie aufgebaut, indem er Milliarden von Menschen aus der offiziellen Wirtschaft in informelle Grauzonen verdrängt hat, aus denen das Kapital den Reichtum abschöpft. Wie wir sehen werden, stellt diese Art von »ursprünglicher Akkumulation« einen kontinuierlichen Prozess dar, von dem das Kapital profitiert und auf den es angewiesen ist.

Entscheidend ist also, dass vermarktlichte Aspekte der kapitalistischen Gesellschaft mit nicht marktförmigen Aspekten koexistieren. Das ist kein Zufall und keine empirische Kontingenz, sondern ein Merkmal, das zur DNA des Kapitalismus gehört. Und eigentlich ist »Koexistenz« ein zu schwacher Begriff, um die Beziehung zwischen vermarktlichten und nicht vermarktlichten Aspekten auf den Punkt zu bringen. Bessere Begriffe wären »funktionale Verflechtung« oder »Abhängigkeit«, aber diese erfassen die Perversität dieser Beziehung nicht so recht.4 »Kannibalisierung« ist meiner 26Ansicht nach die beste Bezeichnung für dieses Verhältnis, das ich im Folgenden genauer unter die Lupe nehmen werde.

Hinter Marx' »verborgener Stätte«

Bislang habe ich eine vergleichsweise orthodoxe Definition des Kapitalismus skizziert, beruhend auf vier Kernmerkmalen, die rein »ökonomisch« zu sein scheinen. Ich bin Marx darin gefolgt, dass ich hinter den Markttausch, auf den sich die gewöhnliche Perspektive konzentriert, auf die »verborgene Stätte« der Produktion geblickt habe. Jetzt möchte ich jedoch hinter diese verborgene Stätte schauen, um Sphären zu betrachten, die noch besser verborgen sind. Ich behaupte, dass Marx' Darstellung der kapitalistischen Produktion nur Sinn ergibt, wenn wir die Hintergrundbedingungen ihrer Möglichkeit zu ergänzen beginnen.

Marx selbst spricht solche Fragen an, wenn er sich gegen Ende des ersten Bands des Kapitals mit der sogenannten »primitiven« oder ursprünglichen Akkumulation befasst.5 Woher kam das Kapital, fragt er dort. Wie ist das Privateigentum an den Produktionsmitteln entstanden, und wie wurden die Produzenten von ihnen getrennt? In den vorangehenden Kapiteln hatte Marx die ökonomische Logik des Kapitalismus unter Absehung von seinen Hintergrundbedingungen der Möglichkeit offengelegt, weil er sie schlicht als gegeben ansah. Wie sich jedoch herausstellte, gab es eine ganze Hintergrundgeschichte darüber, woher das Kapital selbst stammt – eine ziemlich gewaltsame Geschichte von Raub und Ent27eignung. Wie Theoretiker von Rosa Luxemburg bis David Harvey betont haben, liegt diese Hintergrundgeschichte nicht nur in der Vergangenheit, an den »Ursprüngen« des Kapitalismus.6 Expropriation ist ein fortwährender, wenn auch inoffizieller Mechanismus der Akkumulation, der neben dem offiziellen Mechanismus der Ausbeutung weiterläuft – also neben der sozusagen »Vordergrundgeschichte« von Marx.

Dieser Schritt von der »Vordergrundgeschichte« der Ausbeutung (Exploitation) zur »Hintergrundgeschichte« der Enteignung (Expropriation) stellt eine bedeutsame epistemische Verschiebung dar, die alles, was vorher geschah, in ein anderes Licht rückt. Er ist vergleichbar mit dem Schritt, den Marx zu Beginn des ersten Bands des Kapitals macht, als er uns auffordert, die Sphäre des Markttauschs und damit den bourgeoisen Common Sense hinter uns zu lassen und in die verborgene Stätte der Produktion zu wechseln, die eine kritischere Perspektive ermöglicht. Als Ergebnis dieses ersten Schrittes stoßen wir auf ein schmutziges Geheimnis: Die Akkumulation erfolgt via Ausbeutung. Das Kapital expandiert also nicht durch den Tausch von Äquivalenten, wie es die Marktperspektive suggeriert, sondern genau durch sein Gegenteil: durch die Nichtentlohnung eines Teils der Arbeitszeit der Arbeiter. Und wenn wir am Ende des Bandes von der Exploitation zur Expropriation übergehen, entdecken wir ein noch schmutzigeres Geheimnis: Hinter dem sublimierten Zwang der Lohnarbeit verbergen sich offene Gewalt und offener Diebstahl. Mit anderen Worten: Die lange Ausarbeitung der wirtschaftlichen Logik des Kapitalismus, die den größten Teil des ersten Bandes ausmacht, ist nicht 28das letzte Wort. Es folgt ein Wechsel hin zu einer anderen Perspektive, der Perspektive der Enteignung. Diese Hinwendung zu dem, was hinter der »verborgenen Stätte« liegt, ist auch eine Hinwendung zur Geschichte – und zu dem, was ich die Hintergrundbedingungen der Möglichkeit von Ausbeutung genannt habe.

Allerdings hat Marx die Implikationen dieser epistemischen Verlagerung von der Ausbeutung hin zu der noch verborgeneren Stätte der Enteignung wohl nicht voll erkundet. Ebenso wenig hat er einige andere ebenso bedeutsame epistemische Verschiebungen theoretisiert, die in seiner Darstellung des Kapitalismus impliziert sind. Diese Schritte hin zu noch verborgeneren Stätten müssen erst noch in Begriffe gefasst werden, ebenso wie die vollen Auswirkungen der »ursprünglichen« Akkumulation. All diese Themen gilt es, wenn man so will, in noch zu schreibenden Bänden von Das Kapital zu erörtern, wenn wir ein angemessenes Verständnis des Kapitalismus im 21. Jahrhundert entwickeln wollen.

Von der Warenproduktion zur sozialen Reproduktion

Eine wesentliche epistemische Verschiebung ist die von der Produktion zur sozialen Reproduktion – also den Formen der Versorgung, der Betreuung und der Interaktion, die menschliche Wesen und soziale Bindungen hervorbringen und erhalten. Diese als »Fürsorge«, »affektive Arbeit« oder »Subjektivierung« bezeichnete Tätigkeit formt die menschlichen Subjekte des Kapitalis29mus und erhält sie als verkörperlichte natürliche Wesen, während sie sie gleichzeitig als soziale Wesen konstituiert, indem sie ihren Habitus und die sozio-ethische Substanz oder Sittlichkeit prägt, in der sie sich bewegen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Arbeit der Geburt und der Sozialisierung der Jugend, der Aufbau von Gemeinschaften, die Produktion und Reproduktion gemeinsamer Bedeutungen, affektiver Dispositionen und Werthorizonte, die der gesellschaftlichen Kooperation zugrunde liegen. In kapitalistischen Gesellschaften findet ein Großteil dieser Tätigkeit (wenn auch nicht alles) außerhalb des Marktes statt, in Haushalten, Nachbarschaften und öffentlichen Institutionen, darunter Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen; und ein Großteil (wenn auch nicht alles) vollzieht sich nicht in Form von Lohnarbeit. Dennoch ist die sozial-reproduktive Tätigkeit absolut notwendig für die Existenz von Lohnarbeit, die Akkumulation von Mehrwert und das Funktionieren des Kapitalismus als solchen. Lohnarbeit könnte nicht existieren ohne Hausarbeit, Kindererziehung, Schulbildung, affektive Pflege und eine Vielzahl anderer Tätigkeiten, die dazu beitragen, neue Generationen von Arbeitskräften hervorzubringen und die bestehenden Reihen aufzufüllen sowie soziale Bindungen und gemeinsame Vorstellungen aufrechtzuerhalten. Ähnlich wie die »ursprüngliche Akkumulation« ist die soziale Reproduktion daher eine unverzichtbare Hintergrundbedingung der Warenproduktion.

Außerdem ist die Trennung zwischen sozialer Reproduktion und Warenproduktion strukturell zentral für den Kapitalismus – ja, sie ist ein Artefakt des Kapitalis30mus. Wie zahlreiche feministische Theoretikerinnen betont haben, ist diese Unterscheidung zutiefst geschlechtsspezifisch, wobei die Reproduktion mit Frauen und die Produktion mit Männern assoziiert wird. Historisch gesehen, hat die Trennung zwischen »produktiver« Lohnarbeit und unbezahlter »reproduktiver« Arbeit die modernen kapitalistischen Formen der Unterordnung von Frauen untermauert. Wie die Spaltung zwischen Eigentümern und Arbeitern beruht auch diese auf dem Zusammenbruch einer früheren Welt. In diesem Fall wurde eine Welt zerstört, in der die Arbeit der Frauen, obwohl sie sich von jener der Männer unterschied, dennoch sichtbar und öffentlich anerkannt war; sie stellte einen integralen Bestandteil des gesellschaftlichen Universums dar. Im Kapitalismus hingegen wird die Reproduktionsarbeit abgespalten und in eine separate, »private« häusliche Sphäre verbannt, wo ihre soziale Bedeutung verschleiert wird. Und in dieser neuen Welt, in der Geld ein wichtiges Machtmittel ist, besiegelt die Tatsache, dass Reproduktionsarbeit unbezahlt oder unterbezahlt ist, die Angelegenheit: Diejenigen, die diese Arbeit verrichten, sind strukturell denjenigen untergeordnet, die in der »Produktion« Geld verdienen, selbst wenn ihre »reproduktive« Arbeit notwendige Voraussetzungen für die Lohnarbeit liefert.

Die Trennung von Produktion und Reproduktion ist also keineswegs universell, sondern historisch, mit dem Kapitalismus, entstanden. Aber sie war nicht einfach ein für alle Mal gegeben. Im Gegenteil, die Trennung nahm in den verschiedenen Phasen der kapitalistischen Entwicklung unterschiedliche Formen an. Im 20. Jahrhundert wurden einige Aspekte der sozialen Reproduk31tion in öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Güter umgewandelt, die entprivatisiert, aber nicht kommodifiziert wurden. Heute verschiebt sich die Aufteilung einmal mehr, da der Neoliberalismus diese Dienstleistungen erneut privatisiert und kommodifiziert und gleichzeitig andere Aspekte der sozialen Reproduktion erstmals kommodifiziert. Indem der Neoliberalismus den Abbau öffentlicher Dienstleistungen fordert und gleichzeitig in großem Umfang Frauen für niedrig entlohnte Dienstleistungsarbeit rekrutiert, verschiebt er die institutionellen Grenzen, die früher die Warenproduktion von der sozialen Reproduktion trennten – und gestaltet dadurch die Geschlechterordnung um. Nicht minder wichtig ist, dass er die soziale Reproduktion kannibalisiert und es dem Kapital ermöglicht, Letztere ungehindert und ohne Wiederauffüllung zu verschlingen. Die Folge ist, wie wir in Kapitel 3 sehen werden, dass diese lebenswichtige Bedingung für die Akkumulation zu einem der Hauptbrennpunkte der kapitalistischen Krise wird.

Von der Ökonomie zur Ökologie

Eine zweite, ebenso bedeutsame Verschiebung der Erkenntnisperspektive führt uns zu einer weiteren verborgenen Stätte. Diese haben insbesondere ökosozialistische Denker sichtbar gemacht, die jetzt eine andere Hintergrundgeschichte schreiben, welche sich auf die Kannibalisierung der Natur durch den Kapitalismus konzentriert. In dieser Geschichte geht es um die Annexion der Natur durch das Kapital – Rosa Luxemburg 32nannte es seine »Landnahme« –, sowohl als Quelle von »Inputs« für die Produktion als auch als »Senke« zur Aufnahme von deren Abfällen. Die Natur wird hier zu einer Ressource, deren Wert man voraussetzt und gleichzeitig verleugnet. Da sie in der Bilanz des Kapitals als kostenlos gilt, wird sie umsonst oder billig angeeignet, ohne dass man sie reparieren oder auffüllen müsste, wobei man stillschweigend davon ausgeht, dass die Natur zur unendlichen Selbsterneuerung fähig ist. Somit stellt die Fähigkeit der Erde, Leben zu erhalten und sich selbst zu erneuern, eine weitere notwendige Hintergrundbedingung für die Warenproduktion und Kapitalakkumulation dar – und ein weiteres Objekt der Kannibalisierung.