20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Benevento

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Fünf Jahre später: Corona-Aufarbeitung aus schwedischer Sicht Frühjahr 2020: Das Covid-19-Virus legt von einem Tag auf den anderen die ganze Welt lahm. Von Lockdown über Maskenpflicht bis hin zu Schulschließungen -– der Alltag ist plötzlich von Dingen geprägt, die vorher unvorstellbar waren. Doch während in weiten Teilen der Welt das gesellschaftliche Leben zum Stillstand kam, ging Schweden seinen eigenen Weg: Eigenverantwortung statt Verbote. Von 2013 bis 2022 war Anders Tegnell Staatsepidemiologe bei der schwedischen Behörde für öffentliche Gesundheit. In diesem Buch erzählt er von seiner Strategie im Kampf gegen das Coronavirus und zieht Bilanz – fünf Jahre später. - Rückblick: Wie Anders Tegnell den Ausbruch der Pandemie erlebte - Corona-Aufarbeitung in Schweden: Gibt der Erfolg dem anderen Weg Recht? - Einschränkungen aus Eigenverantwortung: Wie Schweden mit dem Coronavirus umging - Was ist auf Dauer zumutbar? Wie Corona-Maßnahmen hohe Akzeptanz erreichen - Kampf gegen Corona: Maskenpflicht, Tests, Schulschließungen: Rückblickende Beurteilung der Sinnhaftigkeit Umgang mit der Corona-Epidemie: Strategie und Taktik des schwedischen Erfolgsmodells Wirken Masken wirklich oder geben sie eine falsche Sicherheit? Sind Schulschließungen gerade bei jüngeren Kindern sinnvoll oder richten sie mehr Schaden als Nutzen an? Und: Welche Einschränkungen sind nicht nur sinnvoll, sondern werden von der Bevölkerung auch über einen längeren Zeitraum mitgetragen? Anders Tegnell berichtet über die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die den Corona-Maßnahmen für Schweden zugrunde lagen. Er gibt auch einen tiefen Einblick in die große Unsicherheit, die gerade zu Beginn der Pandemie im Gesundheitswesen herrschte: Welche Schritte sind die richtigen, um weitere Infektionen zu verhindern, wenn die Faktenlage noch so unklar ist? Sein Buch ist eine spannende Aufarbeitung des schwedischen Umgangs mit dem Coronavirus, die auch keine Selbstkritik scheut.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

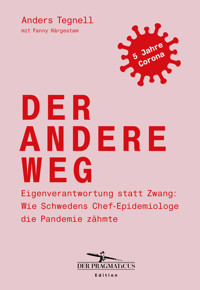

DER ANDERE WEG

Anders Tegnell

mit Fanny Härgestam

DER ANDERE WEG

Eigenverantwortung statt Zwang: Wie Schwedens Chef-Epidemiologe die Pandemie zähmte

Aus dem Schwedischen übersetztvon Justus Carl

Die schwedische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Tankar efter en pandemi« bei Natur & Kultur Sweden.

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.

1. Auflage

© 2025 Benevento Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien, einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg

Copyright der schwedischen Ausgabe

© 2023 Anders Tegnell and Fanny Härgestam

First published by Natur & Kultur Sweden

Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:

Red Bull Media House GmbH

Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15

5071 Wals bei Salzburg, Österreich

Umschlaggestaltung: Isabel Neudhart-Haitzinger

Satz: Michael Mickl & Isabel Neudhart-Haitzinger

Gesetzt aus Palatino und Helvetica Monospace

Übersetzung: Justus Carl

Autorenillustration: © Claudia Meitert/carolineseidler.com

Printed by Neografia, Slovakia

ISBN: 978-3-7109-0223-9

eISBN: 978-3-7109-5171-8

INHALT

Geleitwort

Vorwort

I. Die erste Welle

II. Davor

III. Die zweite Welle

IV. Danach

Nachwort

Danksagungen

Weiterführende Informationen

GELEITWORT

Fünf Jahre ist es her, dass ein vollkommen neuer Krankheitserreger, ausgehend von einem Markt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, die Welt auf den Kopf stellte. Der Corona-Pandemie und -Panik begegneten die Länder mit sehr unterschiedlichen Maßnahmen. In Schweden hielt man nicht viel von Zwang und Strafen, und so wurde das Land zum Buhmann deutschsprachiger Medien. Schweden wurde zum Synonym einer rücksichtslosen Corona-Politik, in der die Menschen – so hieß es – dem Virus schutzlos ausgesetzt wurden. »Schwedens tödlicher Corona-Irrtum«, titelte beispielsweise der deutsche Spiegel, die öffentlich-rechtlichen Anstalten überschlugen sich mit Meldungen über das vermeintliche Massensterben. In den Ländern der Lockdowns, Schulschließungen, Masken- oder Impfpflicht stand das Urteil über eine Politik, die Eigenverantwortung über Zwang stellt, von vornherein fest.

Die Fakten gerieten bei derart aufgeladener Besserwisserei freilich unter die Räder. Schweden verzeichnete von 2020 bis 2022 eine viel geringere Übersterblichkeit als Österreich oder Deutschland und schnitt auch besser ab als die anderen skandinavischen Länder. Dass Corona auch der Wirtschaft und dem Zusammenhalt der schwedischen Gesellschaft weniger anhaben konnte, sei nur am Rande erwähnt.

Schwedens Corona-Politik hat einen Namen: Anders Tegnell. Der damalige schwedische Staatsepidemiologe hat seine Erfahrungen und Erkenntnisse der Corona-Zeit nun in einem Buch zusammengetragen. Der andere Weg ist das Protokoll eines Unbequemen, der dank seiner langjährigen, internationalen Laufbahn Infektionsschutz nicht nur aus der Perspektive des Epidemiologen betrachtet. Es ist das Tagebuch eines Unbeirrbaren, der sich stets von wissenschaftlicher Evidenz leiten lässt. Der andere Weg ist ein Plädoyer für den Primat von Fakten und Vernunft über Ideologie und Bevormundung. Es hätte deshalb keinen besseren Start für die neue Buch-Edition des Pragmaticus geben können als diesen Text.

Viel Erkenntnisgewinn bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Andreas Schnauder

Chefredakteur Der Pragmaticus

Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit direkt aus der Feder führender Experten: Das finden Sie jeden Monat im Magazin Der Pragmaticus und täglich neu auf der Website derpragmaticus.com.

Mitteilung auf der Webseite der Behörde für öffentliche Gesundheit in Schweden vom 10. Januar 2020

Neuartiges Coronavirus in China entdeckt

In China wurde bei Menschen, die einen Markt in der Stadt Wuhan besucht haben, ein neuartiges Coronavirus entdeckt. Die Gesundheitsbehörde schätzt das Risiko für eine Verbreitung des Virus nach Schweden als sehr gering ein.

Der Ursprung für das Virus ist noch nicht identifiziert, jedoch ist der Markt seit 1. Januar geschlossen.

Insgesamt wurden in China einige hundert Erkrankte mit Atemwegssymptomen, Fieber und Husten registriert. Auch vereinzelte Todesfälle sind bekannt, bei denen die Patienten anderweitige schwere Vorerkrankungen hatten. Da die Inkubationszeit für das Coronavirus bei zwei bis vierzehn Tagen liegt, vermindert sich das Risiko für neue Erkrankungen sukzessive.

Auch aus mehreren weiteren Ländern wurden Krankheitsfälle bestätigt, alle in Verbindung zur Stadt Wuhan in China.

Das neuartige Virus zählt zur Familie der Coronaviren. In den meisten Fällen verursachen solche Viren lediglich milde Infektionen bei Menschen, allerdings gehören zur gleichen Familie auch SARS und MERS, die schwerwiegendere Symptome nach sich ziehen können.

Noch gibt es keine gesicherten Belege für eine Übertragung von Mensch zu Mensch.

»Damit es zu großen Ausbrüchen kommt, ist erforderlich, dass das Virus gut darin ist, sich von Mensch zu Mensch zu verbreiten. Das scheint in diesem Fall nicht zuzutreffen«, sagt der Staatsepidemiologe Anders Tegnell.

Die Weltgesundheitsorganisation hat keine besonderen Empfehlungen für Reisende ausgesprochen, aber Personen, die sich in Wuhan aufgehalten haben und an Fieber und Husten leiden, sind angehalten, einen Arzt aufzusuchen. Auch medizinische Einrichtungen werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

»Es ist wichtig, dass das globale Gesundheitswesen aufmerksam ist, damit eventuelle neue Fälle entdeckt, das Risiko einer Verbreitung minimiert und neue Erkenntnisse über das Virus gewonnen werden können«, sagt Anders Tegnell.

Die Gesundheitsbehörde verfolgt die Ereignisse, stuft die Gefahr für Fälle in Schweden aber als sehr gering ein. Personen, die sich in Wuhan aufgehalten haben und Atemwegssymptome, Fieber und Husten aufweisen, werden gebeten, ärztliche Hilfe aufzusuchen, damit die Gesundheitsbehörde die Möglichkeit hat, diagnostische Analysen vorzunehmen, um das neuartige Coronavirus zu bestätigen.

Abkürzungen

Covax: globale Initiative, die einen gleichmäßigen und gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten will (COVID-19 Vaccines Global Access)

ECDC: Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (European Centre for Disease Prevention and Control)

EMA: Europäische Arzneimittelbehörde (European Medicines Agency)

FHM: Behörde für öffentliche Gesundheit in Schweden (Folkhälsomyndigheten)

MERS: 2012 entdeckte Coronavirus-Variante (Middle East Respiratory Syndrome)

mRNA: eine neue Impfstofftechnologie, die auf sogenannter Boten-Ribonukleinsäure (messenger ribonucleic acid) aufbaut

MSB: schwedische Behörde für Zivilschutz und Bereitschaft (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

SBL: Staatliches Bakteriologisches Labor (Statens bakteriologiska laboratorium)

SKR: Schwedische Vereinigung von Kommunen und Regionen (Sveriges Kommuner och Regioner)

SARS: 2002 entdeckte Coronavirus-Variante (Severe Acute Respiratory Syndrome)

SMI: Infektionsschutzinstitut (Smittskyddsinstitutet)

WHO: Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization)

VORWORT

Im Mai 2023 teilte die Weltgesundheitsorganisation mit, dass Covid-19 keine globale Gesundheitskrise mehr sei. Dies markierte das Ende der Pandemie, mit der wir über drei Jahre lang gelebt hatten.

Sie hatte vieles auf der ganzen Welt – und auch in meinem Leben – auf den Kopf gestellt.

Im Frühjahr 2022 quittierte ich meinen Posten als Staatsepidemiologe. Seitdem habe ich an das Geschehene zurückgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wichtig ist, meine Erfahrungen aus dieser dramatischen Zeit zu teilen.

Dieses Buch erzählt von meiner Arbeit mit der Pandemie aus meiner Perspektive.

Wer detailliertere Beschreibungen der Ereignisse während der Pandemie sucht, wird in vielen anderen Quellen fündig, beispielsweise in Berichten der Weltgesundheitsorganisation oder der schwedischen Gesundheitsbehörde FHM, im Abschlussbericht der Coronakommission und in den Reportagebüchern Flocken (Die Herde) von Johan Anderberg und Pandemier! von Amina Manzoor.

Ich verzichte in meinem Buch durchgehend darauf, zu viele Zahlen zu nennen, weil sie im Lauf der Pandemie ständig aktualisiert wurden. Sofern es möglich war, stammen die Zahlen von der WHO.

Mein Buch widmet sich markanten Ereignissen aus diesen drei Jahren. Ich erzähle sie so, wie ich mich an sie erinnere. Andere, die sie miterlebt haben, können sich selbstverständlich auch anders erinnern.

Ich hoffe sehr, dass dieses Buch einen kleinen Teil dazu beitragen kann, das Verständnis für die Vorgänge während dieser drei Jahre zu erhöhen und, vielleicht noch wichtiger, Erkenntnisse für die nächste Pandemie zu liefern.

Anders Tegnell, im August 2023

I.

DIE ERSTE WELLE

Ich weiß nicht mehr genau, an welchem Tag es war, oder wo ich mich befand, nur, dass ich ungefähr Ende Dezember 2019 zum ersten Mal davon hörte, dass in China irgendetwas im Gange war.

Diese Information erreichte mich über die üblichen Kanäle der Gesundheitsbehörde, die ihre Informationen ihrerseits von der WHO bezieht. In den letzten Wochen des Jahres 2019 verbreitete sich ein neues Virus in der Region um Wuhan, das eine deutlich erhöhte Anzahl von Lungenentzündungen auslöste.

Dass ich mich nicht exakt an die Umstände erinnere, sagt einiges aus – diese Art von Information war nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil. Mehrmals im Jahr erhalten wir Berichte aus China und manchmal auch aus anderen Ländern, in denen uns Ausbrüche von Lungenentzündungen und neuen Varianten von Grippeviren mitgeteilt werden. Zuletzt im November 2019, als wir vor einer neuartigen Form der Lungenentzündung aus der Stadt Ulanqab im Norden Chinas gewarnt wurden. Die lokalen Behörden verfolgten die Ansteckungswege, isolierten die Fälle und sollten sie weiter untersuchen. Einige Monate zuvor war die Nachricht gekommen, dass eine Frau aus Peking sich mit der Vogelgrippe H5N6 infiziert hatte.

Oft gibt es keine Antwort auf die Frage nach der Art des Virus oder woher es stammt, und oft verschwindet es ebenso schnell wieder, wie es aufgetaucht ist.

Jetzt ist es wieder mal so weit, dachte ich.

Über die Weihnachtsfeiertage kamen keine relevanten neuen Nachrichten aus China. Ich feierte mit meiner Frau, unseren Kindern und deren Partnern in Südspanien. Zu Silvester sprachen wir darüber, 2020 mit der ganzen Familie eine größere Reise zu unternehmen. Schon früher waren wir in Martinique und Suriname gewesen. Nun überlegten wir, wieder nach Südamerika zu reisen.

Der 9. Januar war mein erster Arbeitstag nach dem Weihnachtsurlaub. Ich fühlte mich nach der freien Zeit frisch im Kopf und war dankbar für die Zeit mit meiner Familie. Mit größeren Gruppen verreisen kann anstrengend sein, aber nicht, wenn ich in Gesellschaft meiner Liebsten bin. Sie geben mir mehr Energie, als sie mir nehmen.

Ich suchte mir einen freien Schreibtisch. In der FHM wurde gerade das Konzept von »aktivitätsbasierten Arbeitsplätzen« eingeführt, was bedeutete, dass ich keinen festen Arbeitsplatz hatte. Ich loggte mich ins System ein und ging meine E-Mails durch. Es gab viele Fragen zu beantworten und Nachrichten zu lesen. Das neue Virus aus China war nur ein Punkt unter vielen. Am selben Tag traf die Nachricht ein: Die WHO bestätigte, dass es sich bei dem neuen Virus um ein sogenanntes Coronavirus handelte.

Das beruhigte uns.

Das klingt aus heutiger Sicht merkwürdig, doch bis dahin (bis 2020) hatten sich Coronaviren im Unterschied zu vielen Grippeviren als unkompliziert erwiesen. Zwar waren sie für Betroffene sehr gefährlich, aber die Ansteckungsrate in der Gesellschaft außerhalb von Krankenhäusern hatte sich auf einem niedrigen Niveau bewegt, weshalb es verhältnismäßig wenige Infektionen gab.

Auf der Welt existieren massenweise verschiedene Varianten von Coronaviren, die vor allem zwischen Tieren übertragen werden. In der jüngeren Zeit war es nur zweimal vorgekommen, dass ein Coronavirus von einem Tier auf den Menschen übertragen worden war. Zuerst Ende 2002, als sich die Krankheit SARS von der chinesischen Provinz Guangdong aus in die Welt verbreitete, wo sie zwei Jahre lang grassierte. Mehr als 8 000 Menschen infizierten sich, etwa 800 von ihnen starben. Zu den üblichen Symptomen zählten Husten, Fieber und Gliederschmerzen.

Das zweite Mal passierte das im Jahr 2012, als das MERS-Virus in Saudi-Arabien entdeckt wurde, wo es vom Kamel auf den Menschen übertragen wurde. Noch heute verbreitet sich MERS durch eine Übertragung von Kamelen auf Menschen, allerdings geht die Verbreitung eher langsam vor sich. Seit 2012 wurden annähernd 2 500 Fälle und über 900 Todesfälle registriert.

Sowohl SARS als auch MERS hatten sich vorrangig im Krankenhausmilieu verbreitet, wo es leichter als im öffentlichen Raum war, das Virus in Schach zu halten. Sobald die Informationsketten und Hygieneroutinen funktionierten, war die Verbreitung der Viren schnell unter Kontrolle zu bekommen.

Vielleicht würde die Sache jetzt also zu einem neuen SARS werden.

An diesem Januardonnerstag diskutierten wir diese Frage beim täglichen Elf-Uhr-Meeting der Gesundheitsbehörde. Die neuen Informationen waren nicht bedeutend genug für eine zusätzliche Besprechung. Eine Pandemie schien weit weg zu sein. Wir fragten uns, worauf sich die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen einzustellen hatten und wie wichtig es war, die Kommunen vorzuwarnen, sich für Hygienemaßnahmen zu rüsten für den Fall, dass das Virus in Schweden auftauchte.

Wir sprachen über das abschreckende Beispiel Kanada. Das Land war 2003 besonders hart von SARS getroffen worden, als ein Reisender aus Hongkong in Toronto landete und dort in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Mehrere Personen kümmerten sich um den Patienten, und das Virus verbreitete sich schnell im ganzen Krankenhaus und infizierte viele Mitglieder des Personals. Das brachte die Klinik unter hohen Druck. Außerdem wurde auch die Wirtschaft der Stadt stark in Mitleidenschaft gezogen, da der Tourismus zum Erliegen kam.

Wir in der Behörde erkannten, wie wichtig es war, das Virus genauestens zu beobachten. Schon am darauffolgenden Tag veröffentlichten wir die wenigen verfügbaren Informationen zum Virus auf unserer Internetseite. Wir blieben besonnen. Wir hatten keine direkten Informationen aus China, die wir hätten analysieren können, sondern waren vollständig auf die großen internationalen Behörden angewiesen. Und es gab nur wenig verfügbare Daten. Nach wie vor war unklar, inwiefern das Virus sich überhaupt zwischen Menschen verbreitete. Bei der Vogelgrippe 2006 zum Beispiel war die Sterblichkeit hoch, das Virus übertrug sich jedoch nur vom Tier auf den Menschen.

Also beschlossen wir, das Virus genau zu beobachten. Am 17. Januar aktualisierte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) seine Risikoanalyse. Dabei handelt es sich um eine Art Zusammenstellung des aktuellen Wissensstands, die von 44 bestätigten Fällen berichtete, von denen die meisten in China aufgetreten waren, aber auch zwei in Thailand und einer in Japan. Die Spur sämtlicher Infektionen führte nach China, nach Wuhan und den dortigen Markt. Aus unserer Perspektive hatten wir es mit einem typischen Krankheitsausbruch mit einer klaren Quelle zu tun.

Inzwischen wussten wir allerdings, dass sich das Virus zwischen Menschen übertrug.

Zwei Wochen später kontaktierte das Spital Ryhov in Jönköping die Behörde und meldete einen Verdachtsfall des neuen Coronavirus. Man bat um Unterstützung bei der Analyse und schickte uns die Probe über Nacht via Sonderkurier für gefährliche Güter, den wir in solchen Fällen einsetzten.

Am Freitagmorgen lief die Analyse in unserem Bereitschaftslabor bereits auf Hochtouren. Das Ergebnis sollte in drei Stunden feststehen.

Ich war zu dieser Zeit dienstlich in Bangkok, wo hunderte Experten für öffentliche Gesundheit und verwandte Themen an einem mehrtägigen internationalen Kongress teilnahmen. Knapp zwei Wochen zuvor hatte Thailand als erstes Land einen Covid-Fall außerhalb Chinas gemeldet, nachdem ein Passagier nach einer Flugreise von Wuhan nach Bangkok positiv getestet worden war.

Das schien die thailändischen Behörden nicht besonders zu beunruhigen. Auf dem Kongress war das neuartige Coronavirus nicht einmal erwähnt worden. Die einzigen Hinweise auf das einige tausend Kilometer entfernt grassierende Virus waren die Flaschen mit Händedesinfektionsmittel, die die Veranstalter auf den Tischen bereitgestellt hatten. Restriktionen oder besondere Empfehlungen für uns Teilnehmer gab es nicht.

Ich hielt es für durchaus möglich, dass Schweden seinen ersten Coronafall bekommen hatte. Alles stimmte – die Studentin der Universität von Jönköping hatte Weihnachten zu Hause in China verbracht.

Als meine Kollegen sich zur Elf-Uhr-Besprechung trafen, war die Lage noch nicht klar. Diese Besprechung folgte einer gewissen Struktur. Wir mussten wissen, über welche Informationen der WHO und des ECDC wir verfügten, um dann der Reihe nach vorzugehen. Ich war aus der Hotellobby in Bangkok zugeschaltet.

Karin Tegmark Wisell, damals die Chefin unseres Labors, war anfangs nicht dabei. Sie telefonierte noch mit Jönköping. Sie stieß später dazu und ergriff das Wort.

»Jönköping hat uns eine Probe von einem Verdachtsfall auf das neue Coronavirus zugeschickt«, sagte Karin.

Sie berichtete von den Atemwegssymptomen der Frau, die nicht ernst waren, aber dass die Ärzte in Jönköping die Probe für so verdächtig hielten, dass sie sie zu uns schicken wollten.

Normalerweise sind die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde eine zurückhaltende Schar, die sprechen, wenn sie an der Reihe sind und einander nicht ins Wort fallen. Aber in diesem Moment wollten es alle wissen: Wann bekommen wir das Ergebnis?

Am wichtigsten war es in dieser Situation vielleicht, die Medienstrategie zu diskutieren, falls die Probe positiv ausfiel. Wir mussten die Information gemeinsam mit der Region Jönköping an die Öffentlichkeit bringen. Die chinesische Studentin war ihr Fall.

An dem Treffen nahm auch Pernilla Engström, eine der Medienverantwortlichen der Gesundheitsbehörde, teil. Ich glaubte zu bemerken, wie ihr Stresslevel leicht anstieg, als ihr schwante, was an diesem Tag eventuell noch geschehen könnte. Sie stellte viele Fragen. Diese Sache könnte sich noch auswachsen. Wir hatten das nur ein paar Tage zuvor in Finnland gesehen, als dort der erste Fall aufgetreten war, und waren vorgewarnt. Nun galt es, die Lage möglichst korrekt zu beschreiben und die Informationen so schnell wie möglich zu veröffentlichen, damit wir den Medien zuvorkämen. Wir mussten die Kontrolle behalten.

Pernilla sollte den Kontakt zu Jönköping halten, während Karin meinen Chef Johan Carlson informieren würde, der seinerseits die Regierung informierte.

Obwohl wir an diesem Tag alle den Fall aus Jönköping im Kopf hatten, waren wir sehr zurückhaltend und sprachen kaum darüber. Sollte die Probe positiv sein, durfte die Nachricht unter keinen Umständen nach außen dringen, ehe nicht alle Beteiligten Bescheid wussten.

Am Nachmittag berief Karin eine Besprechung ein. »Es ist, wie wir befürchtet hatten. Die Probe ist positiv«, sagte sie.

Jetzt wussten wir: Das Virus ist in Schweden angekommen. Aber es handelte sich nur um einen einzigen Fall. Es gab keine allgemeine Ansteckungsgefahr in Schweden, und man musste nicht unbedingt damit rechnen, dass es dazu kommen würde.

An unserer Strategie zum Infektionsschutz änderte das nichts. Wir befanden uns bereits in der ersten Phase des Infektionsmanagements. Unser Fokus richtete sich nun darauf, die Regionen auf Ankömmlinge aus China vorzubereiten: Fälle identifizieren, Kontakte nachverfolgen und isolieren. Dass frühes Handeln und Präzision in dieser Phase entscheidend waren, hatten wir in der Behörde viel diskutiert. Es war wichtig, die ersten Fälle nicht zu übersehen, weil es ansonsten zu Infektionen innerhalb des Gesundheitswesens kommen würde. Die Folgen hatten wir bei der SARS-Epidemie in Kanada ja beobachten können.

Die Situation war zugleich normal und außergewöhnlich. Vor kurzem war eine gesonderte Arbeitsgruppe mit verschiedenen Kompetenzen besetzt ins Leben gerufen worden, da man davon ausging, dass Covid-19 so umfassend werden könnte, dass es eine eigene Unit braucht. Gleichzeitig war so etwas Routine für uns – Fälle lokalisieren und isolieren, Kontakte nachverfolgen und beteiligte Parteien informieren. Das war ja unser täglich Brot. Da hatten wir Routine.

Ich sah keinen Grund zur Beunruhigung. Generell halte ich Emotionen von meiner Arbeit fern, für mich sind das zwei verschiedene Welten. Außerdem waren alle Beteiligten gut mit der Situation umgegangen. Die infizierte Frau war eine ideale erste Patientin. Sie hatte sich beim ärztlichen Dienst gemeldet, sobald die ersten Symptome aufgetreten waren, hatte sich im Zimmer ihres Wohnheims aufgehalten und niemand anderen getroffen, bevor sie im Krankenhaus isoliert wurde. Damals wussten wir das noch nicht, aber sie hatte tatsächlich niemand anderen infiziert.

An diesem Nachmittag kümmerten sich Karin und Jönköping um die Interviews. In Bangkok war es Abend geworden, und ich saß bei einem Konferenzabendessen, bei dem wir die globale Entwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens diskutierten. Ich warf ab und zu einen Blick auf meine Mails.

Gegen Ende Januar befanden sich mehrere Schweden zur falschen Zeit am falschen Ort und steckten in der Provinz Hubei in China fest. Die Regierung beschloss, sie zu evakuieren, da sie es nicht schafften, selbst nach Hause zu reisen.

Es handelte sich um mehrere Personen, die mit speziellen Flugzeugen im Rahmen einer gemeinsamen EU-Initiative nach Hause geholt werden sollten. Gesicherte Angaben über die exakte Personenanzahl gab es nicht.

Das Außenministerium und die Behörde für Zivilschutz und Bereitschaft (MSB) kümmerten sich um die Logistik, während die Gesundheitsbehörde die Aufgabe übernahm, den Betreffenden zu erklären, was sie erwartete, sobald sie in Stockholm-Arlanda landeten. Das ECDC hatte Empfehlungen herausgegeben, wie mit den Evakuierten umzugehen sei – sie sollten täglich Fieber messen und mussten für 14 Tage nahtlos beobachtet werden. Bis dahin hatte die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen EU-Ländern funktioniert. Den Punkt mit der »strengen Beobachtung« konnte man jedoch unterschiedlich auslegen. Manche Länder richteten eigene Covid-Hotels ein. In Schweden beschlossen wir, dass darunter eine Quarantäne mit Aufenthalt zu Hause zu verstehen war.

Die schwedische Botschaft in Peking war informiert und versuchte, mit den im Land befindlichen Schwedinnen und Schweden in Kontakt zu kommen.

Damit die Regionen in Schweden sich auf die Ankömmlinge vorbereiten konnten, mussten wir wissen, wo sie wohnten. Die FHM hatte für die Botschaft die Basis geschaffen, um die notwendigen Informationen zu bündeln. Aber wir wussten nicht, um wie viele Personen es sich tatsächlich handelte, da die Angaben von Tag zu Tag variierten. Manche Informationen sickerten durch – beispielsweise hatte jemand in China angegeben, sich bei der Mutter zu isolieren, was mit einem Mal aber nicht mehr möglich war.

Meine Kollegin Anette Richardson vom Bereitschaftsteam war verantwortlich für den Einsatz. Sie wurde von Tag zu Tag frustrierter. Sie lag der MSB und dem Außenministerium in den Ohren, und sie hatten mehrere Treffen. Sie musste erreichen, dass die evakuierten Personen überprüft werden, um festzustellen, ob sie die Infektion mitgebracht hatten. In Wuhan und auch am europäischen Luftfahrt-Drehkreuz, wo sämtliche evakuierten Personen auf die nationalen Flüge in ihre Heimatländer verteilt werden, sollten vor der Abreise sorgfältige Kontrollen durchgeführt werden. Sie sollten fieberfrei sein und keinerlei Symptome aufweisen. In Schweden hatte die FHM Informationen und einen Plan für die Selbsttests vorbereitet.

Auch war unklar, in wessen Verantwortung es lag, am Flughafen Arlanda zu stehen und die ankommenden Schwedinnen und Schweden zu testen. Wir von der FHM verstanden das Regelwerk so, dass es in der Verantwortung der betroffenen Regionen lag und sich daher womöglich der Infektionsschutz von Stockholm darum kümmern konnte. Stockholm jedoch weigerte sich aus dem Grund, dass ihnen nicht genügend Ressourcen zur Verfügung standen, und wir konnten schließlich nicht Infektionsschutzpersonal aus allen Regionen Schwedens nach Arlanda schicken, damit jeder von ihnen ein paar Personen testete.

Einen Tag vor der Ankunft der Evakuierten war immer noch alles im höchsten Maße unklar. Auf verschiedenen Listen standen unterschiedliche Angaben zur Anzahl der Ankömmlinge. Manche wurden gestrichen, andere wiederum hinzugefügt. Letztlich riss Anette der Geduldsfaden. Sie musste eindeutig wissen, wer kommt, in welcher Region die Betreffenden eine garantierte Bleibe hatten, sich isolieren konnten, und ob es Unterstützung durch Angehörige oder Freunde gab.

Anette reichte es, und sie beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Aber sie brauchte die Hilfe von medizinischem Personal. Die Laborchefin Karin Tegmark Wisell sowie einige Mitarbeitende aus der Krisenleitungsgruppe packten Teststäbchen, Röhrchen, Handschuhe und Atemschutzmasken aus unserem Labor in Beutel mit Anweisungen für die Evakuierten. Karin selbst fuhr mit dem Auto zum Flughafen, als das erste Flugzeug landen sollte, und war Teil des Konvois, der direkt aufs Rollfeld fuhr.

Nach diesem Wochenende trafen Anette und ich uns zufällig an der Kaffeemaschine. Sie erzählte lebhaft, wie sie und Karin an Bord des Fliegers gegangen waren und die soeben Gelandeten instruiert hatten, wie sie sich in der Nase zu bohren hatten. Die ganze Sache war beinahe komisch. Und sie fühlte sich nicht ganz wohl dabei. Denn es war noch nie vorgekommen, dass Angehörige der Gesundheitsbehörde derart vorpreschten. Aber andererseits war es auch ziemlich typisch für die Gesundheitsbehörde. Das Team dort besteht aus Pragmatikern. Wenn etwas wirklich erledigt werden muss und es nicht anders geht, dann erledigt man es selbst.

Insgesamt gab es zu diesem Zeitpunkt weltweit mehr als 14 500 bestätigte Covid-Fälle, so gut wie alle in China. Rund 300 Todesfälle waren der WHO gemeldet worden, aber die Zahl stieg täglich kräftig an.

Welche Symptome die Krankheit eigentlich genau hervorrief und wie wir herausfinden sollten, wer das Virus in sich trug, wussten wir nicht. Die Berichte waren nicht eindeutig, und ein einzelner Fall in Jönköping hatte unsere Wissenslücken nicht füllen können.

Bis dahin hatten sich die bekanntesten Coronaviren mit deutlichen Symptomen bemerkbar gemacht. Bei SARS war es unmittelbar vollkommen klar – man wurde wirklich schwer krank. Bei MERS war es nicht ganz so eindeutig, aber nicht weit davon entfernt.

Mit beiden ließ sich gut umgehen, sobald man sie entdeckt hatte, da sie sich wie erwähnt hauptsächlich im leicht zu kontrollierenden Krankenhausmilieu verbreiteten.

Wir hegten die Hoffnung, dass sich dieses Coronavirus ähnlich verhalten würde. Aber wir wussten es noch nicht. Daher prüften wir das Material aus China sorgfältig, um unsere Gesundheitseinrichtungen auf Stand zu halten. Wir mussten wissen, ob sich das Virus nur durch Husten und Fieber äußerte, oder ob es noch andere Anzeichen gab. Schnell stellte sich heraus, dass man an vielen verschiedenen Symptomen leiden konnte. Schlechte Neuigkeiten.

Masern oder Windpocken erkennt man sofort, sobald sie auftreten. Die Symptome von Covid-19 ähnelten jenen anderer Krankheiten, und das stellte uns vor neue Herausforderungen. Denn gesicherte Diagnosen zu stellen, ohne zu testen, war so unmöglich.

Noch Mitte Februar 2020 hatte Schweden nur einen einzigen bestätigten Fall. Bis dahin war meine Arbeit wie immer. Aber wir näherten uns einem Wendepunkt. In Schwedens Nachbarländern traten immer mehr Fälle auf.

Im Nachhinein stutze ich manchmal, wenn ich mich erinnere, was ich alles in den ersten Wochen des Jahres 2020 unternommen habe. Treffen zu EU-Projekten, Diskussionen mit Mosambik, eine große Konferenz in Bangkok, eine Dienstreise im Kongo. Ich hatte noch für Februar eine Reise nach Portugal gebucht. Dort sollten einige meiner europäischen Kollegen und ich unsere portugiesische Schwesterbehörde unterstützen.

Als ich nach meiner Rückkehr aus dem Kongo meine E-Mails las und alles durchging, was ich nicht mitbekommen hatte, wurde mir klar, dass daraus nichts mehr wird. Ich musste zu Hause bleiben und mich um Covid kümmern. Mein Postfach quoll über von Anfragen.

Draußen in den Regionen wuchs die Unruhe – was ging da vor sich?

Am Morgen des 17. Februar, einem Montag, ging ich in Johan Carlsons Büro. Wir sind ungefähr im gleichen Alter und haben einen ähnlichen beruflichen Hintergrund. Mit Johan ist es einfach. Man kann direkt zur Sache kommen. Vielleicht nimmt er mehr Rücksicht darauf, was andere denken, während ich ohne viel Federlesens loslege. Aber keiner von uns redet um den heißen Brei herum.

Johan muss mir angesehen haben, dass es um etwas Wichtiges ging.

»Das funktioniert so nicht. Ich muss die Portugalreise absagen und meine Energie auf Covid richten«, sagte ich.

Gelegentlich kam es vor, dass wir zwischendurch Witze machten, aber nicht an diesem Februartag. Die Stimmung war ernst, die Weltlage unsicher.

Meine nordischen Gegenüber und ich waren gerade bei der Kaffeepause eines Treffens im Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten in Solna, das in einem modernen Bürogebäude mit sehr viel Glas und offenen Flächen untergebracht ist. Frode Forland aus Norwegen, Mika Salminen aus Finnland, Kåre Mølbak aus Dänemark und Thórólfur Gudnason aus Island – wir waren eine stresserprobte Truppe, die seit mehreren Jahren Seite an Seite arbeitete und gemeinsam unzählige Krisen bewältigt hatte.

Nun hatten wir es mit einer neuen Krise zu tun.

Der Druck nahm weiter zu, die Arbeitslast stieg. Andere Behörden und die Regierungen unserer jeweiligen Länder erwarteten Antworten von uns. Obwohl wir das gewohnt waren, wollte man doch ungewöhnlich schnelle Einschätzungen von uns. Alle Länder, nicht nur im Norden, sondern in der gesamten EU, hatten viele ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger aus China nach Hause geholt. Das war ein erster Test für die internationale Zusammenarbeit.

Nun standen die übrigen Reisenden im Fokus. Potenziell Infizierte, die nicht als geschlossene Gruppe in einem Flugzeug, sondern auf vielen verschiedenen Wegen einreisen würden. Als besonderer Infektions-Hotspot erwiesen sich die italienischen Alpen. Darauf mussten wir uns besonders konzentrieren. Ich hatte große Hoffnungen in den Tag gesetzt, aber nicht so sehr im Hinblick auf das ECDC-Treffen, sondern vielmehr darauf, von Angesicht zu Angesicht mit meinen nordischen Kollegen sprechen zu können. Wie jetzt, bei einer Kaffeepause.

Was, wenn wir uns wirklich auf eine gemeinsame nordische Linie beim Umgang mit den Reiserückkehrern einigen könnten? Alle hatten Reisende in den Alpen. Eine gemeinsame Linie in dieser Situation würde alles so viel einfacher machen. Wir hatten außerdem schon früher die Erfahrung gemacht, dass wir mit einer großen medialen Aufmerksamkeit zu tun haben würden, wenn jeder seinen eigenen Weg geht.

Diese Problematik wurde mehrfach besprochen. Keiner lehnte den Plan einer gemeinsamen Vorgangsweise ab, aber alle hatten Zweifel. Denn zunächst müsste man sich mit der jeweiligen Regierung abstimmen.

Ich sorgte dafür, dass wir einen Moment alle zusammen waren, auch wenn es eine Herausforderung darstellte, alle gleichzeitig an ein und demselben Tisch zu versammeln. Jeder berichtete über die Situation in seinem Heimatland. In Schweden kamen in dieser Woche um die zehn neue bestätigte Fälle hinzu. Die Urlauber aus den Alpen kamen allmählich zurück, aber die vielen Stockholmer waren noch nicht wieder zu Hause.

Normalerweise bin ich in der Gruppe recht forsch. Auch an diesem Tag, und so fragte ich frei heraus:

»Was haltet ihr davon, eine gemeinsame nordische Linie im Umgang mit den Reiserückkehrern zu fahren?«

Kurz wurde es still. Niemand sagte direkt nein. Aber ja sagte auch keiner.

Ich musste zur Kenntnis nehmen, dass Entscheidungen dieser Natur sowohl in Finnland als auch in Dänemark auf höchster politischer Ebene getroffen werden sollten.

Mika Salminen hat so gut wie nie den höchsten Redeanteil, aber wenn er das Wort ergreift, hört man zu. Seine Aussagen sind stets sachlich und nie beschönigend. Wir sind uns ziemlich ähnlich. Ich sehe uns beide als Strategen, die einen größeren Fokus auf Richtlinien legen als auf die medizinische Forschung.

Kåre Mølbak aus Dänemark schien die gleiche Position wie Mika einzunehmen. Als Person nahm er selten viel Raum ein, seine Behörde ebenso wenig. Sie war klein, auf Labore ausgerichtet und spielte eine wesentlich schwächere Rolle als die FHM in Schweden.

Frode Forland aus Norwegen dagegen brachte sich stärker ein, auch wenn die Behörde für öffentliche Gesundheit, für die er arbeitete, nicht die geringste Verantwortung für den Umgang mit der Pandemie trug – die lag stattdessen beim norwegischen Gesundheits- und Sozialministerium. In meinen Augen war Frode jener von uns, der der Wissenschaft am meisten verpflichtet war. Ich interpretierte es so, dass er abwarten wollte, welche Richtung seine Regierung einschlagen würde. Diese entschied sich für eine strikte Heimquarantäne für alle Reisenden, um Infektionen so lange wie möglich hintanzuhalten.

Die Krankheit so lange wie möglich fernzuhalten, hielt er für den einzigen Weg.

Ich hielt seine Linie für nicht umsetzbar.

»So viele Reisende können wir nicht mit Zwang einsperren. Wir müssen die Menschen darum bitten, zu Hause zu bleiben«, sagte ich.

Niemand protestierte. Ich wollte damit ein Diskussionsfeld abstecken und hielt Norwegens Linie nicht für in Stein gemeißelt.

Ich fragte mich, wie man eine Million Schweden in eine Quarantäne zwingen könnte. Denn ungefähr so viele Menschen waren schätzungsweise während der Winterferien verreist. Dieser Ansatz war für mich aus mehreren Gründen ausgeschlossen. Das System würde zusammenbrechen. Denn wer sollte ihre Löhne bezahlen? Meine Kollegen schoben diese Frage von sich. Denn das war das Problem der Regierungen. In Schweden dagegen verteilt sich die Verantwortung auf eine andere Weise. Die FHM musste ans große Ganze denken – sowohl an die epidemiologischen Faktoren als auch an die Konsequenzen der Maßnahmen.

Außerdem fehlte uns die gesetzliche Grundlage für eine solche Aktion. Laut dem schwedischen Infektionsschutzgesetz können Zwangsmaßnahmen nur gegen Individuen ergriffen werden, die sich eindeutig infiziert haben, nicht aber vorbeugend gegen Gruppen. Dieses Gesetz wurde in den 1990er-Jahren verabschiedet und ist von der Verbreitung von HIV geprägt. Wenn also jemand an einer ernsten, potenziell ansteckenden Erkrankung leidet und sich nicht an die ärztlichen Anweisungen hält, kann die Person dem Infektionsschutzarzt gemeldet werden, der seinerseits einen Gerichtsbeschluss erwirken kann, um die Person in polizeilichen Gewahrsam zu nehmen.

Das schwedische Gesetz sieht darüber hinaus eine Verhältnismäßigkeit von Risiko und Maßnahme vor. Ein Eingriff bei geringem Risiko darf also nur niederschwellig sein, was wir zu diesem Zeitpunkt als für gegeben ansahen.

Zu guter Letzt glaubte ich auch daran, dass die Menschen sich tatsächlich selbst darum kümmern würden, was sich später als richtig herausstellen sollte. Thor aus Island hörte mit der für ihn üblichen Zurückhaltung zu.

Er war Infektiologe und von uns fünf derjenige, den ich am stärksten als Arzt wahrnahm. Er war noch nicht allzu lange in der Epidemiologie tätig und hielt sich mit Einschätzungen zurück. Genau wie ich schien er im Verhältnis zur Regierung relativ eigenständig zu arbeiten. Ich nahm ihn auch als Allrounder war, der er sein muss, weil die Verwaltung auf Island so klein ist. Island hat wenig Epidemiologen, weshalb sich Thor wohl gerne an uns wandte, wenn Rat gebraucht wurde.

Der Tag endete trotz allem hoffnungsvoll.

Meine nordischen Kollegen und ich sollten uns bald wieder hören.

Eine Woche später saß ich allein in einem Büro mit Aussicht über das moderne Gebäude des Forschungszentrums SciLife-Lab und wartete auf den Beginn des Online-Meetings.

Ich wollte die Idee einer gemeinsamen nordischen Linie weiterdiskutieren und -treiben.

Nach und nach erschienen die Vertreterinnen und Vertreter aus den Arbeitsteams der anderen nordischen Staatsepidemiologen auf dem Screen.

Die meisten meiner Amtskollegen nahmen nicht teil, und in der folgenden Stunde begriff ich, dass die Länder verschiedene Kurse eingeschlagen hatten und fast überall die Regierungsebene die Steuerung übernommen hatte.

Nach dem Termin saß ich da. Wir würden keine gemeinsame nordische Linie finden, und ich fühlte mich ein wenig naiv, weil ich daran geglaubt hatte. Es war eine ernüchternde Erkenntnis.

Was ich jedoch nicht erkannte, war, was das für Folgen hatte. Es ist nicht ungewöhnlich, dass wir unterschiedlich mit Ereignissen umgehen, und nur selten wird daraus ein Drama. Aber dieses Mal sollte der Vergleich zwischen den unterschiedlichen Arten unserer Länder, mit der Pandemie umzugehen, ein großes Problem werden. Ein Großteil der Kritik an der FHM gründete sich auf den Vergleich mit den anderen Ländern des Nordens.

Bald darauf änderte sich die Lage dramatisch.

Mehrere Menschen waren aus Österreich nach Island zurückgekehrt und dort positiv auf Covid-19 getestet worden.

Wieder saßen wir in einem Online-Meeting und wurden von den neuen Entwicklungen eingeholt.

Das ECDC als Informationszentrum hatte keine Fälle in Österreich erwähnt.

Doch jetzt hatte Island also, das im Gegensatz zu uns anderen über die Kapazitäten verfügte, im Prinzip alle Reiserückkehrer zu testen, nicht nur die aus Italien, sondern auch aus Österreich. Wie viele noch unbekannte Fälle wir anderen aus Österreich importiert hatten, wussten wir nicht. Allein in den letzten Tagen waren tausende Schwedinnen und Schweden von dort nach Hause gereist.

Das war, bevor wir von dem Vorfall mit der Trillerpfeife in Ischgl wussten. Später sollte sich herausstellen, dass eines der großen Superspreader-Events der Pandemie im Skiort Ischgl in den österreichischen Alpen stattgefunden hatte. Anfang März war unter den Gästen einer Après-Ski-Bar eine Trillerpfeife herumgereicht worden.

In erster Linie ärgerte ich mich über das ECDC und Österreich. Wir waren gänzlich davon abhängig, dass sie aktuelle und korrekte Daten aus allen EU-Ländern bereithielten. Wie hatte ihnen das entgehen können? Wir hatten doch gerade erst ein Treffen dort gehabt.

Vielleicht hatte Österreich seine Fälle nicht korrekt gemeldet. Ich fragte mich natürlich, wie gut Österreich eigentlich über seine eigene Lage im Bilde war. Es war verlockend, unseren österreichischen Kollegen direkt anzurufen, aber in unseren Kreisen ist es wichtig, niemanden zu übergehen. Zuerst mussten wir uns mit dem ECDC abstimmen.

Die Österreich-Fälle auf Island waren eine kalte Dusche. Das machte das ganze Konzept zunichte, die Ansteckungen an der Grenze aufzuhalten. Dennoch war ich am wenigsten aufgebracht, denn ich war von Anfang an skeptisch gewesen, ob diese Methode überhaupt funktionieren würde.

Das Nachspiel sollte sich als relativ undramatisch herausstellen. Einige Tage später erfuhr ich durch Treffen im ECDC, dass Österreich mehrere bestätigte Fälle hatte.

Offensichtlich war das Virus in Europa deutlich weiter verbreitet, als bis dahin bekannt war. Infizierte waren nicht nur aus Italien und Österreich gekommen, sondern auch aus einer Reihe anderer Länder. Die Liste war lang. Unser Fokus lag also nicht mehr auf den Reiserückkehrern. In dieser Phase lieferte uns ein unerwarteter Besuch eine wichtige und beunruhigende Beschreibung der Covid-Lage im Süden.

Der italienische Botschafter Mario Cospito war elegant gekleidet in einem grauen Anzug und Krawatte. Ich trug meine üblichen Chinos und einen Pullover. Mein Chef Johan Carlson gab sich immer ein wenig mehr Mühe als ich und trug zumindest ein Sakko.

Wir schüttelten dem Botschafter vor dem Empfang unserer Behörde die Hand.

Irgendwelche Covid-Restriktionen gab es noch nicht. Sich die Hand zu geben, fühlte sich nach wie vor natürlich an.

Mario Cospito lächelte und bedankte sich, dass er kommen durfte. Wir waren gespannt, was er zu sagen hatte. Gleichzeitig verhielten wir uns abwartend und fragten uns, wieso ein Botschafter ausgerechnet uns treffen wollte. Eigentlich müsste er sich mit dem Außenministerium treffen.

Johan und ich waren ein wenig früher nach unten zum Empfang gegangen, hatten uns aber ansonsten nicht weiter vorbereitet. Schnell hatten wir die Aufgaben verteilt. Johan sollte unsere Behörde vorstellen, ich würde die Covid-Lage in Schweden beschreiben.

Vor den Sicherheitsabsperrungen der Gesundheitsbehörde stand ein Kaffeeautomat, und ich bot dem Botschafter eine Tasse an, warnte ihn allerdings, dass es weder italienischer noch guter Kaffee sei. Er lehnte höflich ab.

Wir nahmen in einem der Besprechungsräume mit grauroten Gardinen, einem Tisch und sechs Stühlen Platz. Ein typischer Besprechungsraum einer schwedischen Behörde.

Der Botschafter erläuterte die Situation in Italien und fragte uns nach unserer Meinung. Mit ernster Miene berichtete er von tausenden neuen Fällen pro Woche – und jede Woche verdopple sich die Anzahl.

Er berichtete vom Druck auf das Gesundheitswesen und dass man gezwungen war, zu priorisieren, vor allem in den am stärksten betroffenen Regionen. Dass das Pflegepersonal krank wurde, dass es die Älteren am härtesten traf. Die Todesfälle gingen bereits in die Hunderte.

Seine Zahlen stimmten mit denen überein, die wir von der WHO erhalten hatten. Im Verhältnis zur Anzahl der Infizierten gab es viele Todesfälle. Entweder bedeutete das, dass die Krankheit besonders tödlich war oder dass es eine große Dunkelziffer an infizierten Personen gab, die noch nichts von ihrer Infektion wussten. Beides war gleichermaßen besorgniserregend.

Mario Cospito beschrieb, welche Regionen betroffen waren und welche Maßnahmen ergriffen worden waren. Seine Detailkenntnis beeindruckte mich.

Wir hatten einen relativ guten Überblick über die Zustände in Wuhan in China. Dort herrschte großer Druck in den Intensivstationen der Krankenhäuser, und auch dort traf es ältere Menschen am härtesten. Für uns war klar, dass die Chinesen die Infektionen mit harter Hand in den Griff zu bekommen versuchten. Wuhan, die Hauptstadt der Provinz Hubei, war Ende Januar abgeriegelt worden. Niemand durfte seine Wohnung verlassen.

Jetzt begriffen wir, dass die Situation in Italien der in Wuhan ähnelte. Der Botschafter war beunruhigt. Das hier war erst der Anfang, und alles deutete darauf hin, dass es noch schlimmer kommen würde, meinte er.

Nach den Ausführungen des Botschafters stellten Johan und ich Fragen. Vor allem wollten wir besser verstehen, welche Personengruppen betroffen waren. Der Botschafter hatte von älteren Menschen gesprochen.

»Was halten Sie in Italien für die Ursache dafür, dass es ältere Menschen so schlimm erwischt?«, fragte ich.

Er nickte und erklärte, dass ältere Menschen in Italien bei ihren Verwandten leben, während sich ihre Kinder und Enkel im öffentlichen Raum bewegten.

Ich dachte ähnlich wie der Botschafter – vermutlich war es in Italien schwieriger, die Älteren zu schützen, als in Schweden, wo ältere Menschen üblicherweise im Verbund leben. In Einrichtungen müsste es einfacher sein, professionell zu arbeiten.

Wie sich später herausstellte, lag ich damit vollkommen falsch. Covid-19 sollte eine Katastrophensituation in den schwedischen Altersheimen zur Folge haben.

Nach dem Gespräch begleiteten wir Mario Cospito zum Empfang. Wir vereinbarten, in engem Austausch zu bleiben.

Johan und ich gingen zurück in den Besprechungsraum. Erst als wir uns setzten, um das soeben Gehörte nachzubesprechen, haben wir es wirklich begriffen. Allein die Tatsache, dass Cospito überhaupt gekommen war, wog schon schwer. Wir schauten uns an und begriffen beide den Ernst der Lage.

Wir hatten die schieren Zahlen gekannt. Aber erst jetzt waren sie zum Leben erwacht.

Während eines Nachtflugs in die somalische Hauptstadt Mogadischu ahnte ich nicht, dass die Welt in diesen paar Stunden von einer Panik ergriffen werden würde. Diese Woche teilte die Geschichte der Pandemie in ein Davor und ein Danach.

Es war Sonntag, der 8. März. Die FHM hatte ein wichtiges Treffen in Mogadischu organisiert. Auch der somalische Gesundheitsminister wurde erwartet, ich hatte dem Anlass gemäß Anzug und Krawatte im Gepäck.