9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

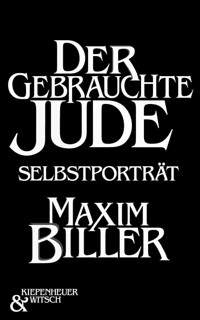

Warum ich ein wütender Schriftsteller wurde: Maxim Biller und die Deutschen Geboren wurde er in Prag, mit zehn Jahren kam er nach Deutschland, mit siebzehn fing er an zu studieren – die Deutschen, ihre Bücher, ihre Frauen, ihre Fehler. Billers autobiographisches Buch erzählt wie ein Roman die tragikomische Geschichte eines Juden, der in einem Land Schriftsteller wird, in dem es keine Juden mehr geben sollte.Dieses Selbstporträt zeigt, wie man sich selbst auf die Spur kommt – und seinen Freunden und Feinden. Bei Maxim Biller sind es die Juden und die Deutschen, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Er erzählt leicht, ironisch und poetisch von einem jungen Mann, der immer wieder hört, er solle nicht darauf bestehen, der zu sein, der er ist, und spätestens dann allen klarmacht, dass er nicht zu bremsen ist, als er mit dem Schreiben beginnt. Was der Leser bekommt, ist die Geschichte vom Künstler als jungem Mann, der nach seinem Ort im Leben sucht. Billers erster Roman wird auf einer Reise nach Israel zusammen mit dem Autor bei einem Anschlag beinahe in tausend Stücke gerissen und erscheint zum Glück trotzdem nie. Biller ist also längst Schriftsteller, als er Journalist wird, er schreibt in der Zeit, im Spiegel und sagt nicht Nein, als für ihn die Tempo-Kolumne »100 Zeilen Hass« erfunden wird, was er später manchmal bereut, manchmal nicht. Als die Frankfurter Juden Fassbinders Stück »Der Müll, die Stadt und der Tod« verhindern wollen, geht er mit seinem besten Freund Donny Gold lieber ins Bordell. Überhaupt Donny. Der geht eines Tages nach Israel, um dort zu erkennen, dass die Israelis auch nicht wirklich Juden sind.Mit diesem Buch kommen die frühen 80er-Jahre zurück, München, die heimliche Hauptstadt, der Abendhimmel über dem Schumann's, der Eisbach im Englischen Garten, Pop und New Wave, und immer wieder Bücher: Pasternaks »Geleitbrief«, Mordecai Richlers »The Street« und später Bob Dylans »Chronicles«. Was Biller liefert, steht in dieser Tradition: eine Künstler-Lebensgeschichte. Oder wie er es sagen würde: »Mit zwanzig wissen wir alles, mit dreißig wissen wir es wirklich, und mit vierzig wissen wir gar nichts mehr.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

Maxim Biller

Der gebrauchte Jude

Selbstporträt

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Maxim Biller

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Maxim Biller

Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, lebt seit 1970 in Deutschland. Von ihm sind bisher u. a. erschienen: der Roman »Die Tochter«, die Erzählbände »Wenn ich einmal reich und tot bin«, »Land der Väter und Verräter« und »Bernsteintage«. Er hat die beiden Essaybände »Die Tempo-Jahre« und »Deutschbuch« veröffentlicht sowie das Kinderbuch »Adas größter Wunsch«. Sein Roman »Esra« wurde gerichtlich verboten und ist deshalb zurzeit nicht lieferbar. Sein letztes Theaterstück »Menschen in falschen Zusammenhängen« wurde am Berliner Maxim Gorki Theater uraufgeführt. Er schreibt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Kolumnen »Moralische Geschichten«, die auch als Buch erschienen sind. Sein im Jahr 2007 erschienener Erzählband »Liebe heute« wurde unter dem Titel »Love Today« 2008 in den USA veröffentlicht.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Warum ich ein wütender Schriftsteller wurde:Maxim Biller und die Deutschen

Geboren wurde er in Prag, mit zehn Jahren kam er nach Deutschland, mit siebzehn fing er an zu studieren – die Deutschen, ihre Bücher, ihre Frauen, ihre Fehler. Billers autobiografisches Buch erzählt wie ein Roman die tragikomische Geschichte eines Juden, der in einem Land Schriftsteller wird, in dem es keine Juden mehr geben sollte.

Dieses Selbstporträt zeigt, wie man sich selbst auf die Spur kommt – und seinen Freunden und Feinden. Bei Maxim Biller sind es die Juden und die Deutschen, die Reihenfolge spielt keine Rolle. Er erzählt leicht, ironisch und poetisch von einem jungen Mann, der immer wieder hört, er solle nicht darauf bestehen, der zu sein, der er ist, und spätestens dann allen klarmacht, dass er nicht zu bremsen ist, als er mit dem Schreiben beginnt.

Was der Leser bekommt, ist die Geschichte vom Künstler als jungem Mann, der nach seinem Ort im Leben sucht. Billers erster Roman wird auf einer Reise nach Israel zusammen mit dem Autor bei einem Anschlag beinahe in tausend Stücke gerissen und erscheint zum Glück trotzdem nie. Biller ist also längst Schriftsteller, als er Journalist wird, er schreibt in der Zeit, im Spiegel und sagt nicht Nein, als für ihn die Tempo-Kolumne »100 Zeilen Hass« erfunden wird, was er später manchmal bereut, manchmal nicht. Als die Frankfurter Juden Fassbinders Stück »Der Müll, die Stadt und der Tod« verhindern wollen, geht er mit seinem besten Freund Donny Gold lieber ins Bordell. Überhaupt Donny. Der geht eines Tages nach Israel, um dort zu erkennen, dass die Israelis auch nicht wirklich Juden sind.

Mit diesem Buch kommen die frühen 80er-Jahre zurück, München, die heimliche Hauptstadt, der Abendhimmel über dem Schumann´s, der Eisbach im Englischen Garten, Pop und New Wave, und immer wieder Bücher: Pasternaks »Geleitbrief«, Mordecai Richlers »The Street« und später Bob Dylans »Chronicles«. Was Biller liefert, steht in dieser Tradition: eine Künstler-Lebensgeschichte. Oder wie er es sagen würde: »Mit zwanzig wissen wir alles, mit dreißig wissen wir es wirklich, und mit vierzig wissen wir gar nichts mehr.«

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

eBook © 2009, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Walter Schönauer, Berlin

Covermotiv: © Rada Biller

ISBN978-3-462-30166-3

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

56. Kapitel

57. Kapitel

58. Kapitel

59. Kapitel

60. Kapitel

61. Kapitel

»Ich suchte nicht nach Geld oder Liebe.«

Bob Dylan, Chronicles

Für Helge Malchow

1

Im Sommersemester 1982 ging ich lieber in den Englischen Garten als ins Thomas-Mann-Seminar. Ich stand spät auf, duschte und fuhr mit dem Fahrrad zum Eisbach. Die anderen waren schon da. Wir hörten auf dem Walkman Heaven 17, redeten über den letzten, unvollendeten Roman von F. Scott Fitzgerald, und die Schweißtropfen auf den Armen der Mädchen trockneten schnell in der Sonne. Am Nachmittag setzte ich mich zu Hause an den Schreibtisch, schloss die Fenster, die mit Zeitungspapier abgeklebt waren, und schrieb ein paar Seiten. Drei Monate später war ich fertig, zweihundert Seiten, mein erster Roman. Ich nahm ihn mit nach Israel, damit meine Schwester ihn lesen konnte, und als am Münchener Flughafen zwanzig Meter von mir entfernt eine Kofferbombe explodierte, schützte ich das Manuskript mit meinem Körper. Meine Schwester las den Roman erst kurz bevor ich wegfuhr. Sie sagte: »Ich dachte, Thomas Mann ist schon tot. Und überhaupt finde ich, er ist kein gutes Vorbild.«

Eines der Mädchen vom Eisbach war die Tochter von Joachim Kaiser, der als Literaturkritiker genauso wichtig war wie Marcel Reich-Ranicki. Ein anderes Mädchen war die Tochter von George Moorse, dem jüdischen Dichter und Filmregisseur aus Brooklyn, der 1971 Lenz gedreht hatte, einen traurigen, hektischen Film mit viel tränenloser Stille am Ende. Es waren auch die zwei Töchter des Galeristen Heiner Friedrich da, der eines Tages nach New York ging, um als tanzender Sufi-Derwisch alle Erinnerung an Deutschland loszuwerden. Und eine Weile lang kam Laure, die asymmetrisch schöne Schweizer Bankierstochter mit den Unfallnarben auf dem langen, bronzebraunen Rücken, die ich in der Germanistencafeteria in der Schellingstraße unhöflich grinsend angesprochen hatte – und die zu meinem Erstaunen vor mir nicht weggelaufen war.

Was sah Laure in mir? Wahrscheinlich dasselbe wie die anderen. Die Friedrichmädchen fanden mich extrem süß, wie sie sagten, weil ich genauso sei wie Woody Allen. Das verstand ich nicht. Ich war groß, schlank, spielte Fußball und verwandelte nicht jedes Gespräch in einen komischen Filmdialog. Und dass man mich extrem süß finden könnte, hätte ich vorher auch nie gedacht. Mit Kiki, der lieblosen Tochter von George Moorse, war ich drei kurze Monate zusammen. Wir waren meist bei ihr, ihrer Mutter und ihrem Bruder in der Römerstraße in Schwabing, und die drei waren immer so glücklich, aber auch traurig in meiner Gegenwart, als wäre ich nicht ich – sondern ihr jüdisch-amerikanischer Vater und Mann, der schon lange nicht mehr in der Römerstraße lebte.

Nachdem Kiki mit mir und ich mit Laure Schluss gemacht hatte und die Friedrichmädchen zu ihrem Vater nach New York gezogen waren, sah ich nur noch Henriette. Wir waren Freunde, oder fast, und sie erzählte bald ihrem berühmten Vater von mir. Was hat sie ihm über mich gesagt? »Papa, ich kenne einen Jungen, der kommt aus Prag, und seine Eltern kommen aus Russland, und er sagt, er will den Nobelpreis für Literatur.« Oder vielleicht: »Am Eisbach ist dieser Junge mit den schwarzen Locken, der spricht genauso schnell wie du.« Oder: »Willst du mal was von einem Freund von mir lesen, Papa? Ich kenne seine Sachen nicht, aber er ist Jude.« Etwas in der Art wird es gewesen sein. Warum sonst sagte Henriette eines Tages zu mir, ihr Vater wolle meinen Roman lesen. Meinen Roman? Joachim Kaiser? Warum nichts von Böll oder Handke? Warum nicht ein wiederentdecktes Manuskript von James Joyce?

2

Anfang der achtziger Jahre gab es in Deutschland zwei Arten von Juden. Die Juden, die nicht mehr lebten, die nach Palästina und Amerika geflohen waren, die in den Lexika standen. Und Juden, die noch da waren, wenige unsichtbare Geschäftsleute, Ärzte und deren Kinder, die jedes Jahr am 9. November kurz im Fernsehen erschienen, als kleine, dunkle Menschengruppe vor einer riesigen Menora oder einer dramatisch hoch aufgehängten Schiefertafel mit kaum lesbaren hebräischen Buchstaben. Es regnete und war windig, und sie hielten sich an ihren Regenschirmen fest, und dann wurden sie weggeweht und tauchten erst am nächsten 9. November für dreißig Sekunden wieder in den Nachrichten auf.

Jemand wie ich war in Deutschland nicht vorgesehen. Wenn man mich fragte, was ich bin, sagte ich: »Ich bin Jude.« Ich sagte es, weil es so war, und es wunderte mich, dass es die anderen verwirrte. Das merkte ich daran, dass sie sofort das Thema wechselten, gerührt lächelten oder leise erwiderten: »Ach so.« Es störte sie nicht, manche interessierte es sogar. Und es war nie ein Hindernis für eine Freundschaft zwischen ihnen und mir, dem Besucher aus einer Zeit, die im Januar 1933 auf Wunsch von 33 Prozent der Deutschen zu Ende gegangen war.

Dass ich Jude und nichts als Jude war, hatte ich zu Hause gelernt, von einem russischen Vater, der als Jugendlicher an Lenin wie an einen Gott geglaubt hatte. Dann warfen ihn Stalins Leute 1949 aus der Partei – weil er Jude war –, und das Judesein wurde zu seiner Religion, was es vorher nie war, aber ohne Gebetsschal und Synagoge. Einiges davon ist auf mich übergegangen: Ich bin Jude und nichts als Jude, weil ich wie alle Juden nur an mich selbst glaube, und ich habe nicht einmal Gott, auf den ich wütend sein könnte. Ich bin Jude, weil fast alle in meiner Familie vor mir Juden waren. Ich bin Jude, weil ich kein Russe, Tscheche oder Deutscher sein will. Ich bin Jude, weil ich schon als Zwanzigjähriger jüdische Witze erzählte, weil ich mehr Angst vor einer Erkältung habe als vor einem Krieg und Sex für wichtiger halte als Literatur. Ich bin Jude, weil ich eines Tages merkte, wie sehr es mir gefällt, die anderen damit zu verwirren, dass ich Jude bin. So falsch lagen die Friedrichmädchen also gar nicht.

3

Ich weiß nicht, welches Buch der berühmte Joachim Kaiser von mir erwartete, als er die erste Seite meines Romans aufschlug. Es kam aber kein einziger Jude darin vor. Da war ein junger Mann, der sich entscheiden muss, ob er Schriftsteller sein will oder nicht, da war eine junge Frau, die so schön ist, dass er ihretwegen fast die Kunst verrät, und da war ein hysterisches, schnelles, kunstsinniges München, das es so nie gab.

Nach ein paar Wochen hörte ich von Henriette, ihrem Vater habe mein Buch gefallen. Ich war sehr glücklich. Dann hörte ich lange nichts, und dann telefonierten wir.

»Ein schönes Buch«, sagte Kaiser eilig und konzentriert.

»Vielen Dank«, sagte ich.

»Machen Sie weiter so.«

»Mach ich.«

»Lesen Sie aber ein bisschen weniger Thomas Mann.«

»Mach ich.«

»Und halten Sie mich auf dem Laufenden.«

»Mach ich.«

Was? Er würde das Manuskript nicht Siegfried Unseld geben? Er würde mich nicht bitten, in der Süddeutschen Zeitung etwas über die Künstler-Bürger-Problematik zu schreiben? Er würde mich nicht zu sich nach Hause einladen, um mit mir über Jakob und seine Brüder zu sprechen?

Jetzt blieb nur noch Rachel, die Schwester von Benno, meinem Hausarzt, mit dem ich über alles redete. Ich brachte ihr das Manuskript in ihre kleine, dunkle Wohnung in der Schwindstraße, und weil wir uns kaum kannten, ging ich gleich wieder. Rachel hatte schwarze Haare, schwarze Augenbrauen, und sie war auf eine Art ironisch, die absolut unironisch war. Jemand wie sie war im Deutschland der frühen achtziger Jahre auch nicht vorgesehen. Das wollte sie nicht akzeptieren, und statt sich zu assimilieren oder zu verstecken wie die meisten anderen Juden, beschloss sie, ihre Herkunft öffentlich zu machen. Sie gründete in München eine jüdische Buchhandlung, später eine zweite in Berlin, und eine Zeitlang sah es so aus, als ob das für sie der richtige Weg sei, Deutsche und Jüdin gleichzeitig zu sein.

Eine Woche später durfte ich wieder vorbeikommen, obwohl Rachel wenig Zeit hatte. Wir setzten uns auf zwei große Thonetstühle im Flur und redeten über mein Buch. Wir redeten auch über die Buchhandlung, die sie gerade in der Fürstenstraße aufmachte, und sie erzählte mir von ihren vielen stillen Teilhabern, die fast alle keine Juden waren. Jeder von ihnen überwies ihr für den Anfang zehntausend Mark, und ich dachte, das ist ein bisschen so, als würden die christlichen Bewohner von Lodz oder Fürth den Juden Geld geben, damit sie sich eine neue Synagoge bauen. Und dann dachte ich, eigentlich eine gute Idee.

Warum mochte Rachel Salamander meinen Roman nicht? Weil keine Juden darin vorkamen? Sie hat es nicht gesagt, und sie hat es vielleicht nicht einmal gedacht. Aber wenn dir jemand erklärt, er wisse nicht, warum du ihm eine Geschichte erzählst, in der du selbst nicht vorkommst, dann ist das eindeutig. Als ich ging, sagte Rachel nicht, ich solle sie auf dem Laufenden halten. Sie gab mir mein Manuskript zurück, lächelte ironisch-unironisch und meinte, sie hätte den Zettel mit ihren Notizen hineingelegt, vielleicht wolle ich ihn lesen. Zu Hause überflog ich ihn nur schnell, weil ich immer noch sauer auf sie war, aber einen Satz konnte ich nicht ignorieren: »Wenn schon Paranoia, dann richtig dick. Denke an Kafka!« Kafka, nicht Thomas Mann. Ich machte Fortschritte.

4

Hermann Geduldig war ein ängstlicher, aggressiver Mann mit einem traurigen Matrosengesicht. Ich saß in der Schellingstraße in einem kleinen Kellerraum in seinem Seminar über Exilliteratur, und neben mir saß Nini mit dem Pagenschnitt und dem frischen, dunklen Teint einer jungen Frau, über die man in Deutschland sagen würde, sie sehe wie eine Südfranzösin aus. Nini und ich redeten ständig miteinander, während vorne Professor Geduldig leise und stotternd über Remarque und Döblin sprach. Einmal bat er mich, den Raum zu verlassen, mitten im Satz, und er wurde blass dabei. Auch wenn ich aufmerksam zuhörte, kontrollierte er mit zitternden Pupillen, was ich gerade machte. Und als ich in meinem Referat über Feuchtwanger sagte, er sei der Karl May der Gebildeten gewesen, ein Idealist, der gewusst habe, wie man mit Büchern Millionär wird, in Deutschland und dann in Amerika, schrie Professor Geduldig mich an: »Was wissen Sie? Haben Sie eine Ahnung, was es heißt, sein ganzes Leben wieder von vorn zu beginnen? Und da reden Sie über Literatur!«

Nini und ich verbrachten einmal ein Wochenende zusammen, in meinem großen, kalten Zimmer in Solln. Ich hatte zwei Matratzen, mein Schreibtisch war eine alte Schranktür, die ich über zwei Stapel Mineralwasserkisten gelegt hatte, aber ich hatte einen echten Bechstein-Flügel. Darauf spielte ich Nini manchmal etwas vor. Oder wir sahen zusammen fern und küssten uns. Oder ich erzählte davon, wie meine Eltern zweimal von vorn angefangen hatten, einmal in Prag, einmal in Hamburg, und Nini erzählte von ihrer seltsamen Beziehung zu Professor Geduldig. Danach setzte ich mich wieder an den Flügel, der fünfzig Jahre vorher von Eger nach Deggerndorf auf einem Handwagen gelangt war. Die Leute, denen er gehörte, wollten einen neuen, aber weil sie ihre sudetendeutsche Großmutter fürchteten, gaben sie in der Abendzeitung eine Annonce auf und liehen mir den alten Flügel. Jetzt spielte ich Mein Schtetele Belz in der Jazzversion darauf.

Die Mutter von Professor Geduldig war die Fotografin Anne Dessauer, Alfred Eisenstaedts beste Schülerin. Sein Vater war Kunsthändler, zuerst bei Flechtheim in Berlin, danach in Basel, wohin die Familie wegen der Nazis gezogen war. Ich habe, als ich kein Student mehr war, zufällig in der Amalienbuchhandlung für fünf Mark ein Buch von Anne Dessauer gekauft. Sie hat sie alle fotografiert: Feininger, Umbo, Xanti Schawinski, sich selbst halb nackt und Max Beckmann lachend. Die Welt auf ihren Fotos war schwarz-weiß, schnell und jüdisch – so jüdisch, wie Mitteleuropa vor dem Krieg war. Nach dem Krieg war alles anders: Mitteleuropa nicht jüdisch und Anne Dessauer keine Fotografin mehr. Nur ab und zu fotografierte sie noch ihre Kinder, und auf einem der Bilder war der kleine Professor Geduldig zu sehen. Traurig und verwirrt umarmte er seinen Teddy – die Karikatur des ewigen Emigrantenkinds.

Professor Geduldig war nicht wegen Nini komisch zu mir. Doch, ein bisschen schon. Vor allem aber sah er sich selbst in mir – und das durfte nicht sein. Ich musste dasselbe durchmachen wie er, hatte aber das Glück, als Emigrant in einer besseren Zeit jung zu sein. Was immer es genau war, das ihn gegen mich aufbrachte, am Ende des Semesters stellte er mir schlecht gelaunt meinen Schein aus. Danach redete er kein Wort mehr mit mir.

Fünfzehn Jahre später, ich hatte inzwischen zwei Bücher mit Erzählungen veröffentlicht, hielt Hermann Geduldig im Zwielicht des Saals 1 der Ludwig-Maximilians-Universität einen Vortrag über jüdische Figuren in der deutschen Literatur der Nachkriegszeit – und es war alles wie immer. Ich kam mit Sonja, mit der ich die ganze Zeit redete, und Sonja, deren Eltern Iraner sind, sah sehr südfranzösisch aus. Professor Geduldig hatte von Anfang an große Schweißflecken unter den Achseln, er sah nervös zu mir herüber, erklärte mehrmals entschuldigend, er vertrete nur jemanden und sei darum nicht vorbereitet, und dann, mitten im Satz, wandte er sich an mich und fragte viel zu laut: »Was glauben Sie, gibt es eine jüdische Figur in einem deutschen Roman, mit der sich ein deutscher Leser identifizieren kann? Geht das überhaupt?«

»Ich weiß nicht, keine Ahnung«, stotterte ich leise, und jetzt war ich das verwirrte Emigrantenkind.

5

Gestern war ich auf dem Flohmarkt am Arkonaplatz. Ich lebe seit acht Jahren in Berlin, und seit acht Jahren gehe ich fast jeden Sonntag auf den Flohmarkt am Arkonaplatz. Ich kaufe eigentlich nie etwas, ab und zu eine Vase für fünf Euro, ein altes Rowohlt-Taschenbuch wegen des guten Covers oder ein Armband für meine Tochter, das nach ein paar Tagen reißt. Gestern hätte ich fast ein Silberbesteck gekauft, aber dann meinte die Verkäuferin, es sei aus den dreißiger Jahren und natürlich gebraucht, und ich habe gesagt, ich würde es mir noch überlegen. Ich will nicht mit einem Besteck essen, mit dem Nazis gegessen haben.

Nazis, dachte ich immer, sind mir egal. Ich sehe nicht in jedem alten Mann, der mir in der Straßenbahn gegenübersitzt, einen Freisler oder das Mitglied eines Erschießungskommandos der Wehrmacht. Filme über Konzentrationslager, in denen die Körper toter Juden von Baggern in Gruben geschoben werden, langweilen mich schnell, und ich schalte lieber weiter zu CNN oder Wer wird Millionär?. Und ich frage mich nicht ständig, wann das Vierte Reich kommt, eher mache ich mir Sorgen darüber, dass eines Tages ein verrückter Politiker auftauchen und die privaten Krankenkassen abschaffen könnte.

Es kann sein, dass ich mich belüge. Oder dass inzwischen etwas anders geworden ist. Im Sommer 1982 waren mir die Nazis aber wirklich egal. Mich interessierte nur, dass ich Jude war – und dass mein erster Roman deshalb nichts wurde, weil ich es mir selbst darin verschwieg. Dabei waren meine Seminararbeiten voller Juden. Ich schrieb über jüdische Vereine im 19. Jahrhundert und ihren traurigen Kampf um Anerkennung in der deutschen Gesellschaft, über Moritz Heimann, den wichtigsten Lektor des S. Fischer Verlags vor dem Krieg, der sich aus Enttäuschung vom assimilierten Juden zum Zionisten wandelte, über Thomas Manns angsterfüllte Abneigung gegen Juden. Und ich schaffte es sogar, in einem Seminar für Mittelalterliche Geschichte einen Papst aufzutreiben, der Jude war und deshalb eine Menge Ärger bekam und irgendwann einen Gegenpapst.

War ich naiv oder egozentrisch? Merkte ich wirklich nicht, dass sich das Jüdische immer auch aus dem Gegensatz zum Nichtjüdischen, zum Antisemitismus, zu Nazis definiert? Ich merkte es nicht – und wenn ich es merkte, langweilte es mich, denn über Nazis hatte ich seit meinem Geschichtsunterricht am Hamburger Kaiser-Friedrich-Ufer-Gymnasium genug gehört. Über Juden redete aber keiner – zumindest nicht über die, die lebten. Dann entdeckte ich Philip Roth.

6

Von Philip Roth hörte ich zum ersten Mal in Israel. Ich glaube, es war Neil, der Mann meiner Schwester, der mir Portnoys Beschwerden geliehen hatte. Neil kam aus Toronto, er war in den sechziger Jahren in Brandeis Anführer einer anarchistischen Splittergruppe gewesen und hatte es sogar zu einem Zwei-Minuten-Fernsehauftritt bei NBC gebracht. Neil war aber auch religiös. Er ging am Schabbat nicht ans Telefon, er stand morgens in einer dunklen Ecke der Wohnung in Herzlia und legte Tfillim, er fluchte, wenn ich das milchige und fleischige Geschirr durcheinanderbrachte. Für Neil war die Thora das erste Buch der Aufklärung, erst danach kamen Spinoza, Marx und Kropotkin – und davor die schmutzigen Witze von Philip Roth, über die er so laut und befreit lachte, als wäre das eine Art Urschreitherapie.

Jetzt lag ich am Strand von Herzlia, las Portnoys Beschwerden und lachte. Ich konnte es nicht glauben. Es gab wirklich Menschen auf der Welt, die genauso nervös, witzig und tyrannisch waren wie meine eigene Familie, und man schrieb Bücher über sie. Ab und zu ließ ich das Buch auf meinen Bauch rutschen, weil ich so aufgeregt war, und machte die Augen zu. Ich hörte die Leute um mich herum Hebräisch reden, irgendwo lief ein Radio, Arik Einstein sang Ruach, ruach, und die Schläge der Matkotspieler klangen wie nicht endenwollende Salutschüsse. Jetzt verstand ich was Rachel und meine Schwester meinten, wenn sie – jede auf ihre Art – sagten, dass mein Roman nur aus Worten bestehe, aber nicht aus Wirklichkeit. Ich dachte an die Explosion in München, Minuten vor meinem Abflug nach Israel, und plötzlich musste ich so laut lachen wie Neil, wenn er von Alex Portnoys Versuchen erzählte, es mit dem BH seiner Mutter zu treiben. Es hatte fünf Schwerverletzte gegeben, und wenn wir nicht Verspätung gehabt hätten, wäre die im Koffer versteckte Bombe im Flugzeug explodiert und Mittelmeerfische würden an meinen Knochen nagen. Ich hatte kurz nach der Detonation, als alle schreiend durch die Abflughalle rannten, Todesangst, das erste und einzige Mal in meinem Leben. Aber als ich einen halben Tag zu spät am Ben-Gurion-Flughafen ankam, hörte mir meine Schwester kaum zu und redete von ihren Sorgen. Vor ihrem Haus in Herzlia hatte am Vormittag ein alter Peugeot wegen eines Lochs im Benzintank gebrannt, und sie saß in ihrem Wohnzimmer und machte sich in die Hosen. Eine Szene wie bei Philip Roth. Warum schrieb ich nicht über so was?