20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

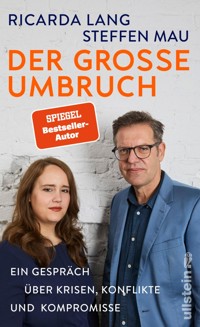

Wir müssen den Kampf um die Zukunft wieder aufnehmen Wir leben in einer Zeit des Umbruchs: Neue Spaltungen entstehen, die Demokratie wird von Krisen erschüttert, geopolitische Herausforderungen fordern uns heraus wie nie zuvor. Inmitten dieser tiefgreifenden Veränderungen treffen zwei kluge Köpfe aufeinander: die Grünen-Politikerin Ricarda Lang und der Soziologe Steffen Mau. Gemeinsam analysieren sie die großen Themen unserer Zeit – von sozialer Ungleichheit über politische Polarisierung bis hin zur Krise der Staatlichkeit. In ihrem Dialog stellen sie drängende Fragen: Wie können wir den gesellschaftlichen Diskurs aus der Falle der Affektpolitik befreien? Was braucht es, um Fortschritt neu zu denken? Und wie können wir Demokratie und Zusammenhalt in einer von Krisen geprägten Welt stärken? Ihr Buch bietet keine einfachen Antworten, sondern zeigt, warum wir offene, ehrliche und informierte Gespräche brauchen, um zukunftsfähige Lösungen zu finden. Ein Mut machender Beitrag zur Debatte über unsere gemeinsame Zukunft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Der große Umbruch

Steffen Mau, geboren 1968, ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2021 erhielt er den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Seine Bücher Ungleich Vereint. Warum der Osten anders bleibt (2024) sowie die gemeinsam mit Thomas Lux und Linus Westheuser verfasste Studie Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft (2023) standen auf der Sachbuch-Bestenliste und auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Für Ungleich Vereint erhielt er den Bayrischen Buchpreis 2024.

Ricarda Lang, geboren 1994, ist eine deutsche Politikerin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Seit 2021 ist sie Mitglied des Deutschen Bundestages, wo sie sich insbesondere für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Zusammen mit Omid Nouripour war sie von Februar 2022 bis November 2024 Bundesvorsitzende ihrer Partei. Zuvor war sie bereits stellvertretende Parteivorsitzende und Sprecherin der Grünen Jugend.

In ihrem klugen Dialog stellen die Grünen-Politikerin Ricarda Lang und der Soziologe Steffen Mau drängende Fragen: Wie können wir den gesellschaftlichen Diskurs aus der Falle der Affektpolitik befreien? Was braucht es, um Fortschritt neu zu denken? Wie können wir Demokratie und Zusammenhalt in einer von Krisen geprägten Welt stärken? Ihr Buch bietet keine einfachen Antworten, sondern zeigt, warum wir offene, ehrliche und informierte Gespräche brauchen, um tragfähige Lösungen zu finden. Ein Mut machender Beitrag zur Debatte über unsere Zukunft.

Steffen Mau und Ricarda Lang

Der große Umbruch

Ein Gespräch über Krisen, Konflikte und Kompromisse

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

ISBN 978-3-8437-3758-6

© 2025 Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]

Lektorat: Christof Blome

Umschlaggestaltung: Cornelia Niere I Büro für Gestaltung, München

Autor:innenfoto: Sarah Staiger

E-Book-Erstellung powered by pepyrus

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Vorwort

Prägungen

Soziale Ungleichheit und die Kulturalisierung von Konflikten

Gesellschaftlicher Diskurs und Affektpolitik

Politische Willensbildung im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie

Veränderungserschöpfung und Disruption

Krise der Staatlichkeit

Parteien unter Druck

Das Ende vom Ende der Geschichte

Polarisierung und Feindbilder

Demokratie als Lebensform

Gelingensbedingungen von Staatlichkeit

Politische Partizipation und Mobilisierung

Kann sich das Modell Deutschland neu erfinden?

Perspektiven progressiver Politik

Parteien als Motoren der Veränderung?

Gesellschaftliche Vielfalt und neue Mehrheiten

Soziale und ökologische Frage

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Vorwort

Vorwort

Noch während der Zeit der Ampelkoalition kamen wir ins Gespräch – und wir hatten, das stellten wir schnell fest, einander viel zu sagen. Tages- wie weltpolitische Themen, internationale wie nationale Wahlergebnisse und nicht zuletzt das Buch Triggerpunkte (das innerhalb der Regierung auf reges Interesse stieß) führten, ganz unabhängig von parteipolitischen Fragen, zu einem wiederkehrenden Austausch. Das Interesse der Politikerin an der Soziologie und des Wissenschaftlers an der praktischen Politik erwies sich als gute Grundlage, und die Gespräche waren für uns entsprechend gewinnbringend. Daher beschlossen wir, die Leserinnen und Leser an unseren Gedankengängen teilhaben zu lassen – in Form dieses Gesprächsbandes. Er ist Ausdruck unseres eigenen Nachdenkens angesichts der vielen Herausforderungen unserer Zeit.

Sehr schnell erwies sich bei unseren Zusammentreffen, dass wir die verschiedenen Themen nicht getrennt voneinander, sondern immer im Kontext betrachten müssen, um der Komplexität der Dinge gerecht zu werden. Der große Umbruch, den wir nicht nur spüren, sondern auch an vielen Indizien dingfest machen können, betrifft eben fast alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche: Die gesellschaftlichen Fliehkräfte etwa hängen unweigerlich mit der weltweit und auch bei uns ausgeprägten sozialen Ungleichheit zusammen; die zunehmenden geopolitischen Veränderungen und die ökologischen Krisen verdeutlichen die Notwendigkeit, Probleme schneller, direkter und mit neuen Mitteln anzugehen; die veränderte Öffentlichkeit führt zu neuen Formen der Politisierung und zu dynamisierten Konflikten.

Und wenn die verschiedenen Zäsuren den Ausgangspunkt unserer Betrachtungen bildeten, so mündeten unsere Gespräche sehr oft in der grundsätzlichen Frage: Wie reformfähig ist unser Land mit Blick auf seine unleugbaren Defizite, seien sie gesellschaftspolitischer, ökologischer oder ökonomischer Natur? Wie verändern sich die politischen Steuerungsmöglichkeiten angesichts zahlreicher Krisen? Wie gut und wie zügig können die demokratischen Parteien dem Umstand entgegenwirken, dass ihre Problemlösungskompetenz infrage gestellt wird? Welche Möglichkeiten gibt es, die Bearbeitung diverser Strukturbrüche in eine konstruktive Richtung zu lenken – und einen Optimismus dahingehend zu entfachen, dass unsere Gesellschaft in Zeiten des Umbruchs an Stärke gewinnt?

Hilfreich bei dem Versuch, sich solchen Fragen anzunähern, war, dass wir dies von zwei Seiten betrieben haben: der soziologischen und der politischen. Es war zudem das Aufeinandertreffen zweier Generationen und auch zweier unterschiedlicher Sozialisationen, Ost und West – was den Meinungsaustausch zusätzlich befruchtete.

Dass dieses Buch keine einfachen Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit bietet, liegt auf der Hand. Es wird aber, so hoffen wir, allen Leserinnen und Lesern den Blick auf die aktuellen Notwendigkeiten erweitern und auch darauf, welche Möglichkeiten wir haben, unsere Demokratie auch in Zeiten des Umbruchs stark und lebendig zu halten. Und es ist eine Einladung, die von uns angesprochenen Themen weiterzudenken und weiter zu diskutieren – mit uns und miteinander.

Der Ullstein Verlag gab uns Gelegenheit, die Gespräche zu diesem Buch in seinen Räumen zu führen. Die Moderation übernahm Christof Blome, der unseren Austausch durch wichtige Fragen bereicherte und auch die Redaktion des Buches übernahm. Er hat mit seinem Gespür für Text und Struktur aus unseren oft sprunghaften Diskussionen ein Buch gemacht – wir danken ihm dafür von Herzen. Darüber hinaus danken wir Katja Bloch für ihre hilfreiche Mitarbeit. Christoph Steskal und Julika Jänicke haben die Entstehung des Buches umsichtig begleitet und unterstützt.

Wir wünschen Ihnen und Euch eine erhellende Lektüre – und Zuversicht in diesen Zeiten des großen Umbruchs.

Ricarda LangSteffen Mauim September 2025

Prägungen

Frage: Ricarda, du bist in einem der wohlhabendsten Bundesländer groß geworden, in der Stadt Nürtingen, nicht weit von Stuttgart. Deine Familie war aber nicht ganz so wohlhabend. Wie würdest du deine Herkunftswelt, dein Aufwachsen beschreiben?

Lang: Nürtingen ist die Stadt, die von ihrem wahrscheinlich bekanntesten Kind, Harald Schmidt, einmal als der Ort bezeichnet wurde, wo Armsein bedeutet, dass man sich im Freibad nicht die dritte Capri-Sonne oder das dritte Calippo leisten kann. Ganz so rosig sind die Verhältnisse dort nicht, aber im Großen und Ganzen hatte ich eine behütete Kindheit. Ich habe mit meiner Mutter und mit meiner Großmutter zusammengelebt, wurde also sehr stark von zwei Frauen geprägt, die sehr unterschiedlich waren.

Meine Oma war Pfarrfrau und hat sich sehr über ihre Rolle in der Gemeinde definiert, aber auch über ihre Rolle als Mutter, als Großmutter, als Hausfrau. Daraus hat sie viel Stolz gezogen. Meine Mutter war Sozialarbeiterin, alleinerziehend. Beide standen für mich immer sehr dafür, in einer Welt, die es einem nicht nur einfach macht – gerade meiner Mutter nicht: mit 25 schwanger geworden, nie viel Geld gehabt –, einen eigenen Weg zu finden, sich nicht von außen definieren zu lassen, sondern sich selbst definieren zu können.

Ich habe meine Kindheit nicht in Armut verbracht. Wenn man über das Thema »Aufwachsen« spricht, erzählen viele Geschichten, die wie Charlie und die Schokoladenfabrik klingen – so war es bei mir nicht. Wir konnten vom Gehalt meiner Mama leben, aber natürlich nicht ständig in den Urlaub fahren. Und wenn eine große Anschaffung notwendig war, machte sich meine Mutter auch mal Sorgen, was das für die Zukunft bedeuten würde.

Auf meiner Schule gab es wenige Kinder, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Dort habe ich das sehr wohlbehütete Nürtingen erlebt: wenige Alleinerziehende, in den meisten Familien eine klassische Aufteilung. Der Vater hatte einen guten Job, verdiente viel, die Mutter hat – wenn überhaupt – halbtags gearbeitet, war viel zu Hause. Schon im Kindergarten wurde man komisch angeguckt, wenn man nach 12 oder 13 Uhr noch da war. Vor allem meine Mutter wurde komisch angeguckt, ich selbst habe das ja damals noch gar nicht ganz verstanden.

Umso interessanter war dann die Erfahrung für mich, als ich mit 15 ein Austauschjahr in England gemacht habe.

Mau: Wo genau?

Lang: In Kidderminster war das, in der Nähe von Birmingham. Klassische ehemalige Industriestadt, sehr stark von der Deindustrialisierung betroffen, sehr viel Armut und Perspektivlosigkeit. Mir sind da zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, was es für einen Unterschied macht – unabhängig vom eigenen Einkommen oder dem der Eltern –, wie die Infrastruktur vor Ort aussieht; ob man also in einer Stadt lebt, die von einem klammen kommunalen Haushalt geprägt ist, oder ob ins Freibad, ins Hallenbad investiert wird.

Zum anderen habe ich dort das erste Mal erlebt, dass Menschen sich über die sozialen und ökonomischen Verhältnisse definieren und Begriffe dafür haben. Also zum Beispiel »Klasse«. Jugendliche in meinem Alter haben dort gesagt: »We’re not going to go to that university, because we’re working class.« Den Begriff »Klasse« gab es für mich davor überhaupt nicht. In Kidderminster war er allen geläufig.

Mau: Das ist ja auch eine deutsche Nachkriegstradition gewesen, »Klasse« tendenziell abzulehnen und durch den harmonischeren Begriff »Schicht« zu ersetzen, weil der Begriff »Klasse« aus der Marx’schen Tradition kommt und eine bestimmte Vorstellung gesellschaftlicher Grundkonflikte damit verbunden wurde. Er wurde oft als Kampfbegriff verstanden. Aber in der angelsächsischen Welt ist »Klasse« der Standardbegriff, auch für das, was wir vielleicht soziale Schicht nennen würden. Da liegen schon Welten zwischen den Ländern. Allerdings gibt es im deutschen Kontext auch einen auf Max Weber zurückgehenden Klassenbegriff, der sich eher an Marktchancen und den Möglichkeiten der Einkommenserzielung orientiert. Inzwischen wird der Begriff der Klasse aber recht pragmatisch und ohne großen Theorieüberbau verwendet, um strukturierte Ungleichheiten zwischen Gruppen zu erfassen.

Lang: Nach meiner Erfahrung zielte der Begriff bei den Menschen in England gar nicht immer nur auf das Antagonistische, sondern war einfach Teil der Lebenswelt. Ich verstehe, dass es Kritik am Klassenbegriff gibt, weil er unsere ökonomische Welt an vielen Stellen unzulänglich beschreibt. Wenn man etwa von »Arbeitern« spricht, haben die meisten erst einmal einen Industriearbeiter mit Bauhelm vor Augen, nicht die vielen Menschen im Dienstleistungsbereich, die ja auch Arbeiter oder in den meisten Fällen Arbeiterinnen sind. Dennoch glaube ich, dass die Abwendung von solchen Begriffen bei uns dazu beigetragen hat, dass wir manche Probleme nicht in Angriff nehmen, weil schon die Begriffe fehlen, um sie zu fassen, zu begreifen und zum Ausgangspunkt für politisches Handeln zu machen. Das Fehlen von Begriffen führt zur Verschleierung und damit zur Nichtbehandlung.

Frage: Deine politische Karriere hat damit begonnen, dass du als 18-Jährige bei den Grünen eingetreten bist. Warum hast du dich gerade für diese Partei entschieden?

Lang: Ich würde vielleicht damit anfangen, dass ich während meiner Jugend gar nicht sonderlich politisch war. Deshalb fand ich es auch immer wahnsinnig faszinierend, wenn ich in den vergangenen Jahren 14-Jährige getroffen habe, die sich bei Fridays for Future engagiert und Demonstrationen organisiert haben. Mit 14 war ich mit allem auf der Welt beschäftigt, aber nicht mit dem Klima, und wenn, dann höchstens mit dem Klima im Freundeskreis.

Mit 18 hat sich das schlagartig verändert, als meine Mutter ihren Job im Frauenhaus in Sindelfingen verloren hat. Ihr wurde nicht gekündigt, sondern das Frauenhaus hat komplett zugemacht. Ich war erst einmal sehr, sehr wütend über diese ganz konkrete Situation. Ich denke, wir vergessen in vielen Debatten manchmal, was Arbeitsplatzverlust und Arbeitslosigkeit nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für deren Familien bedeuten. Meine Wut war aber auch allgemeiner. Ich habe ja mitbekommen, wie hart meine Mutter gearbeitet hat und dass sie den Job trotzdem gern gemacht hat, weil sie wusste, sie tut damit etwas Gutes für Frauen und Kinder, die vor der Hölle im eigenen Zuhause fliehen. Und dann wird genau dort gespart, wo diese Menschen Schutz finden?

Es war meine Tante, die damals zu mir kam und meinte: Rici – das war mein Spitzname in der Kindheit und Jugend –, willst du nicht irgendetwas daraus machen? Also nicht bei dieser Wut stehen bleiben, denn Wut ist zwar oft berechtigt, aber auf Dauer auch destruktiv, da sie auf Rache oder Zerstörung und nicht auf Veränderung ausgerichtet ist. Ich dachte, ja, kann ich einmal probieren, und habe angefangen, mir die Parteien genauer anzuschauen. Dort habe ich gemerkt, meine Erfahrungen, auch die Erfahrungen meiner Mutter, sind nicht einfach vom Himmel gefallen. Sie sind Teil von gesellschaftlichen Verhältnissen und als solche veränderbar. Dadurch bin ich vom Objekt, das ertragen muss, zum politisch handelnden Subjekt geworden. Das war ein Befreiungsschlag.

Es wären ein paar Parteien infrage gekommen. Die Linkspartei gab es damals in Baden-Württemberg so gut wie nicht, die hat keine Rolle gespielt, und in der SPD waren sehr viele ältere Herren. Insofern war es am Anfang eher ein lebensweltliches Ding: Bei den Grünen waren ein paar jüngere Leute, etwas mehr Frauen, da habe ich mich wohler gefühlt. Und ich fand die Verbindung der Themen spannend. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich nicht entweder für Sozialpolitik oder für Frauen oder für die Umwelt interessieren, sondern die Dinge werden hier stärker zusammengedacht. Ökologie war für mich damals gar nicht das prägende Thema, das hat sich erst durch meine Politisierung und dann später durch das steigende Bewusstsein für die Freiheitsverluste durch ökologische Krisen verändert. Der Umweltschutz hat mich also nicht zu den Grünen gebracht, sondern die Grünen haben mich zum Umweltschutz gebracht.

Frage: Du bist Jahrgang 1994, also nach der Vereinigung geboren. Kannst du dich noch an deine ersten Besuche in Ostdeutschland erinnern? Hast du da wahrgenommen, dass das ein Landesteil ist, der mal ein anderes politisches System hatte, dass es da Unterschiede gab, die über die in Deutschland ja ohnehin sehr ausgeprägten regionalen Unterschiede hinausgehen? Wenn du als Schwäbin nach Schleswig-Holstein kommst, wirst du ja höchstwahrscheinlich auch große Mentalitätsunterschiede feststellen.

Lang: Auf jeden Fall, auch schon in Köln, da muss ich nicht nach Kiel oder Chemnitz. Aber im Ernst: Das ist eine interessante Frage, weil ich ehrlicherweise gar nicht sagen kann, wann ich das erste Mal in Ostdeutschland war. Ich hatte zunächst gar kein Bewusstsein für Ost- und Westdeutschland. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir, als ich klein war, Urlaub in der Mecklenburgischen Seenplatte gemacht oder Freunde meiner Mutter in Leipzig besucht haben. Aber ich könnte im Rückblick nicht sagen, dass ich mir damals gedacht habe: Jetzt fahren wir nach Ostdeutschland. Für mich waren die Wiedervereinigung und die DDR total historisiert – etwas, worüber ich im Geschichtsunterricht gelernt hatte. Ich wusste, dass es passiert ist, und abstrakt war ich mir natürlich darüber im Klaren, dass das zeitlich alles näher liegt als andere Teile unserer Geschichte.

Aber es hatte überhaupt nichts mit meiner Gegenwart zu tun. Für die Konflikte, die es zu meiner Zeit gab, Stichwort Baseballschlägerjahre, war ich, wenn ich ehrlich bin, ziemlich ignorant. Ich habe das Gefühl, Teil einer Generation zu sein, in der lange Zeit gar nicht über das Thema geredet wurde. Selbst als ich bei der Grünen Jugend angefangen habe, Politik zu machen, waren da zwar Leute aus dem Osten dabei, aber die haben das eher verschwiegen oder weggeschoben.

Erst in meinen Zwanzigern hat sich das verändert. Zum einen durch den Kontakt mit der Generation von Bündnis 90, Parteifreunden wie Werner Schulz oder Marianne Birthler, die ihre eigene Geschichte mitbrachten. Sie haben mir eine ganz andere Perspektive auf Ostdeutschland, vor allem aber auf das Thema Freiheit eröffnet. Freiheit war für mich ein abstrakter Begriff. Er tauchte immer und überall auf, aber so richtig viel konnte ich mir nicht darunter vorstellen. Die Generation Bündnis 90 hat mir vermittelt, dass Freiheit auch bedeuten kann, erst einmal dafür kämpfen zu müssen, frei sein zu dürfen. Zum anderen haben in den vergangenen Jahren Freundinnen von mir, die aus Ostdeutschland kommen, zunehmend ein neues Selbstbewusstsein entwickelt und Debatten eingefordert. Das hat mich geprägt.

Frage: Steffen, du bist im heutigen Mecklenburg-Vorpommern groß geworden. Das ist ein Bundesland, das nicht dafür bekannt ist, wohlhabend zu sein, und damals gab es das ja auch noch gar nicht, sondern es war der Bezirk Rostock der DDR. Wie erinnerst du dich an dein Aufwachsen? Welche prägenden Momente fallen dir ein?

Mau: Erst einmal ist es ganz interessant zu beobachten, dass Ricarda und ich ja in vielerlei Hinsicht ein ziemliches Kontrastprogramm sind, also nicht nur Mann und Frau, sondern auch Norden und Süden, Ost und West, unterschiedliche Generationen; ich komme aus der Wissenschaft, du bist professionelle Politikerin, und wahrscheinlich könnte man noch eine ganze Menge mehr aufzählen, auch politische und weltanschauliche Fragen. Auch deshalb ist es reizvoll, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Für mich sind natürlich das Aufwachsen in der DDR und auch die Friedliche Revolution im Herbst ’89 ganz zentrale biografische Referenzen und Wegmarken. Das ist die primäre politische Sozialisation, die ich gar nicht einfach abschütteln kann und von der ich auch heute noch zehre, persönlich wie wissenschaftlich. Dieser Übergang von einem alten System, das politisch, ökonomisch und moralisch abgewirtschaftet hatte, dann das ereignisreiche Interregnum im Jahr 1990 und schließlich der Beitritt zur Bundesrepublik und das Neulernen eines ganzen sozialen und politischen Koordinatensystems haben mich sehr geprägt. Der Zusammenbruch eines kompletten gesellschaftlichen Systems quasi über Nacht war schon eindrucksvoll, ebenso die gewaltige Transformation, die Ostdeutschland danach durchlaufen hat.

Mein Aufwachsen in der DDR war erst einmal ganz normal. Ich bin in einem Plattenbaugebiet in Rostock in den 70ern und 80ern groß geworden. Wie das so ist: Als Kind wächst man in einer bestimmten Umgebung auf und hat keine reflektierende Distanz dazu, die entwickelt sich erst später, wenn man andere Sachen kennenlernt, wenn sich vielleicht auch die Zeiten ändern. Dann guckt man noch einmal anders drauf, ist manchmal befremdet, dass der SED-Staat doch so lange hielt und auch in größeren Bevölkerungsteilen Loyalitäten erzeugen konnte, und auch darüber, wie klein die Welt der DDR doch war. Ich gehöre ja zur letzten DDR-Generation, die einen zunehmend distanzierten, manchmal auch ironischen Blick auf die DDR hatte, die ihr Glück oft im Privaten oder in selbstgewählten Nischen suchte, sich höchstens oberflächlich einpasste. Ein richtiges sozialistisches Hurra-Milieu – wie man damals gesagt hat: die Hundertprozentigen – habe ich außerhalb der Inszenierung von Zustimmung in Schule und Betrieb kaum erlebt. Viele in meinem Umfeld blieben da auf Abstand, waren aber auch keine Oppositionellen. Die Friedliche Revolution war wie das Aufstoßen eines Fensters – endlich war Luft zum Atmen da.

Und was du gerade beschrieben hast, mit dieser Nachwendegeneration, die ein neues Ostbewusstsein entwickelt hat, das beobachte ich so ähnlich ebenfalls und finde es interessant, weil das etwas ist, das man nach dem Zusammengehen der beiden Staaten gar nicht so gedacht hat. Das war eher eine Sache der Ewiggestrigen und sollte mit dem Ableben der DDR nach und nach verschwinden. Meine Generation beschreibt man üblicherweise als 89er, dazu gab es in den 90er-Jahren einen einschlägigen Diskurs, weil man vermutet hat, dass da eine neue, politisierte Generation im Osten heranwächst, die vielleicht bestimmte Selbstverständlichkeiten infrage stellen kann, die sieht, dass es politische Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Das wurde dann eher als neue politische Wachheit und als Reibung an den Verhältnissen verstanden, nicht im Sinne einer ostdeutschen Identitätsbildung. Vielleicht hat man auch gedacht, die Friedliche Revolution habe ein anhaltendes politisches Engagement wachgeküsst, das die kommode und ein wenig selbstgewisse Bundesrepublik mit neuen Impulsen bereichern könne. Denn der Zusammenbruch des Staatssozialismus ging ja nicht von allein vonstatten, sondern kam unter aktiver Mithilfe mindestens von Teilen der Bevölkerung zustande, die auf die Straße gingen, die opponiert und manchmal auch sehr viel riskiert haben.

Aber eine politisierte 89er-Generation, die mitmischt, ein eigenes politisches Vokabular findet oder einen neuen politischen Sound anklingen lässt, ist nicht so richtig entstanden. Es gibt relativ wenige Leute in meinem Alter, die in der Politik oder in anderen gesellschaftlichen Feldern große Einflussmöglichkeiten erlangt haben, sieht man von einigen Spätausläufern der SED ab, die dann in die PDS und die Linkspartei eingewandert sind und sich zu Weichzeichnern der DDR und Kritikern der Wiedervereinigung aufgeschwungen haben. Ein neues politisches Bewusstsein in einem umfassenden Sinne ist da nicht entstanden. Da kann man sich schon fragen, warum eigentlich nicht?

Ich würde sagen, der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass sich die Leute in den 90er-Jahren, in diesen ganzen turbulenten Transformationsjahren, stark privatisiert haben, sich auf das eigene ökonomische Überleben, die biografische Neuorientierung, das Anlernen und das Einfädeln ins neue System konzentriert haben. Das hat sehr viel Kraft gekostet, sodass die eigene Politisierung oder eine Formierung als Generationszusammenhang wie in den 68ern nicht funktioniert hat. Und was man jetzt bei den jüngeren Leuten beobachten kann, auch bei den unter 30-Jährigen, die sich stark und auch reflektierend auf ihren biografischen Kontext beziehen, hat vielleicht auch etwas Nachholendes. Für mich ist das zum Teil anregend, man findet neue Debatten auf Theaterbühnen, in der Literatur, in der Musik, in der bildenden Kunst. Im Hip-Hop gibt es Musiker und Musikerinnen, die das zum Thema machen und texten, dass sie im Plattenbau groß werden, beschreiben verlassene Städte oder Erfahrungen von Gewalt in der Auseinandersetzung mit einer rechten Szene. Diese Artikulationsweisen können auch als Versuche einer Selbstdeutung und Selbstthematisierung des Ostens verstanden werden, die es lange nicht gab. Das ist dann von der unmittelbaren DDR-Erfahrung relativ abgelöst; es handelt sich um eine neue Aneignung des Ostens als Erfahrungsraum in der Gegenwart, obwohl der Schatten der Vergangenheit natürlich immer darüber schwebt. Aber es gibt natürlich auch eine Instrumentalisierung des Ost-Bewusstseins von stramm rechts mit der ganzen Klaviatur völkischer, nationalistischer und reaktionärer Ressentiments. Da wird der Osten zur Kampfzone gegen einen liberalen Westen gemacht, zur national befreiten Zone. Eine weitere Spielart ist die Kultivierung eines Images des Andersseins, eines OstStolzes oder eines Underdog-Images, wie man es vielleicht in der Fußballfanszene findet.

Noch einmal zurück: Für mich hatte das Aufwachsen in der DDR damals wenig Sensationscharakter. Ich habe nach der Schule eine Lehre als Elektronikfacharbeiter in einem Schiffbaubetrieb gemacht. Ab 1988 war ich Soldat bei der Nationalen Volksarmee (NVA), ich habe auf einem Panzer als Funker gedient. Der Dienst in der NVA war eine entscheidende biografische Erfahrung. Und dann natürlich der Herbst 1989 – der hat auch ein bisschen meine Studienwahl beeinflusst. Ich habe mich vorher schon für Politik interessiert, aber plötzlich war man nicht mehr in diesem erstarrten System, sondern die Verhältnisse kamen ins Tanzen. Ich bin zu vielen politischen Veranstaltungen gegangen, in der Kaserne auch in einen Soldatenrat. Wir haben Sitzstreiks organisiert, haben den Offizieren Forderungen gestellt und so etwas. Über Nacht wurde aus einem sehr hierarchischen, jedwede Widerworte unterdrückenden Befehlsregime ein Ort, an dem die Soldaten ihre Stimme erhoben und einfach sagten, was sie nicht mehr mitmachen wollten. Diese Art der politischen Subjektwerdung durch Widerspruch, dieser Umschlag von Machtlosigkeit zu Gestaltungskraft war schon berauschend.

Aber ich habe in der Folgezeit, obwohl ich politisch engagiert war, keine Nähe zu politischen Parteien im engeren Sinne hergestellt und bin bis heute auch nicht Mitglied einer Partei. Ich bin eigentlich das, was man einen klassischen Wechselwähler nennt. Natürlich habe ich meine Parteien, die ich regelmäßig wähle, und die sind nicht über das gesamte politische Spektrum verteilt. Aber zu Parteien als Organisationsform, mit all ihren inneren Disziplinierungserwartungen, versuche ich, Distanz zu halten, selbst wenn ich mit ihnen immer wieder im Austausch bin. Diese Halbdistanz hilft mir auch als Sozialwissenschaftler, unabhängig und kritisch zu bleiben, mich nicht vereinnahmen zu lassen.

Lang: Das ist total spannend, weil diese Haltung im Osten insgesamt sehr stark verbreitet ist. Ich glaube, diese manchmal auch schmerzhafte Erfahrung macht fast jeder Parteipolitiker, der dort versucht, um Mitglieder oder auch nur um Stimmen zu werben. Das ist überhaupt kein Zeichen für Entpolitisierung, ganz im Gegenteil, manche Themen werden sogar härter, offener, vielleicht auch ehrlicher diskutiert, als ich es aus Westdeutschland kenne. Nur wird sehr viel weniger parteipolitisch gedacht, es gibt eine große Distanz gegenüber den Parteien, teilweise sogar offenes Misstrauen. Ich frage mich immer, ob das wiederum auf die eigene historische Erfahrung zurückzuführen ist – dass die Parteien sehr stark mit dem Staat gleichgesetzt wurden und man den Staat als übergriffig, einschränkend und freiheitsberaubend erlebte – oder ob es eher am Herüberschwappen von Parteien aus dem Westen in den 90er-Jahren liegt, die als etwas Fremdes wahrgenommen werden. Vermutlich ist es beides. Ich habe jedenfalls häufig die Erfahrung gemacht, dass wir Grüne in besonderem Maße, aber auch Parteien insgesamt sehr mit »denen da oben« gleichgesetzt werden. Im Westen erlebe ich das auch, aber viel weniger.

Mau: Bei der letzten Volkskammerwahl der DDR im März 1990, also der ersten freien Wahl in der DDR, habe ich im Altersheim gearbeitet. Ich war gerade von der Armee entlassen worden. Es war ein sehr großes Altersheim in einem Plattenbaugebiet in Rostock. Die einzige Berührung, die wir dort mit Parteien hatten, bestand darin, dass Leute von der CDU kamen und alten und dementen Menschen, Menschen, die bettlägerig waren, Schokoladentafeln mit Parteilogo ans Bett gelegt haben. Das waren alles Leute, die mit VW-Bussen aus dem Westen herüberkamen und natürlich versucht haben, die Leute für sich einzunehmen. Ansonsten gab es in der Innenstadt ein paar Großveranstaltungen mit bekannten bundesdeutschen Politikern, auch mit den zwei Helmuts, Kohl und Schmidt. Das war aber dann eher wie ein Wanderzirkus. Es gab schon eine extrem starke Beeinflussung der letzten Wahl in der DDR. Die Allianz für Deutschland hat ja dann auch gewonnen und den schnellen Weg in die Deutsche Einheit geebnet.

Frage: Auf das Thema Parteiendemokratie werden wir zurückkommen. Ich hätte noch eine biografische Frage an dich, Steffen: Du hast elf Jahre lang politische Soziologie an der Universität Bremen gelehrt. Bremen ist wie Rostock eine Hafenstadt, Bremen liegt wie Rostock in Norddeutschland – was ist dir in der Zeit an Gemeinsamem und Trennendem aufgefallen im Vergleich zu deiner ostdeutschen Herkunftswelt?

Mau: Ich habe ja in Italien promoviert und hatte dann ein Stellenangebot als Assistant Professor an der Central European University in Budapest. Dann kam das Bremer Angebot, und das war recht reizvoll, weil ich eine internationale Graduiertenschule mit aufbauen konnte. In Bremen hatte ich beruflich und auch sozial eine wirklich anregende und wichtige Zeit. Das ging gut zusammen. Vielleicht hatte das auch mit der mentalen Passung als Norddeutscher zu tun. Bremen ist ja interessanterweise schon seit 1987 die Partnerstadt von Rostock. Ich habe Bremen gemocht und noch viele Verbindungen dorthin. Das ist ja auch eine sehr interessante Universität dort, eine Reformuniversität, keine Ordinarienuniversität, und deshalb nicht so hierarchisch. Ich mag Bremen noch immer – und auch Werder Bremen natürlich. Als ich nach Bremen ging, ist Werder im Jahr darauf gleich Meister geworden. Da habe ich natürlich gedacht, das hinge kausal mit meinem Dienstantritt dort zusammen, was sich dann nicht bewahrheitet hat. So gut wurde es für Werder nie wieder.

Meine ostdeutsche Herkunft war damals eigentlich nie ein zentrales Thema. Man hat das in gewisser Weise – das ist durchaus typisch für meine Generation – nicht vor sich hergetragen, wenn auch nicht verleugnet. Meine Kolleginnen und Kollegen wussten natürlich, dass ich aus dem Osten bin. Ich habe meine ersten wissenschaftlichen Publikationen ja auch zum Osten gemacht und galt als »Ortskenner«. Aber es gab wenig Raum und wenige Möglichkeiten, diese biografische Erfahrung in einen Diskurs einzubringen, weil sich die Neugierde in Grenzen hielt. Ich kann mich noch erinnern, dass wir einmal im privaten Kontext in Bremen dieses Spiel gespielt haben, bei dem man den Namen eines Prominenten auf einen Zettel schreibt und den Zettel einem Mitspieler an die Stirn klebt. Man muss dann erraten, wer man selbst ist. Alle hatten es schon herausgefunden, und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wer ich bin, kenne ich nicht. Und die anderen haben immer wieder gesagt, den kennt jeder, natürlich kennst du den auch. Irgendwann habe ich den Zettel abgenommen, und darauf stand Fred Feuerstein. Ich hatte diesen Namen noch nie gehört. Für die anderen war er Teil eines kulturellen Repertoires, auf das man ganz selbstverständlich zurückgreifen kann. Aber ich bin damit nicht aufgewachsen, ich habe mich damit nie beschäftigt. Hinterher habe ich einmal nachgeschlagen, wer das eigentlich sein soll. Und da merkt man natürlich schon, dass sich bestimmte Referenzen, die man hat, auch Hintergrundannahmen über gemeinsam geteiltes Wissen, in der vereinten Bundesrepublik eigentlich immer nur auf den Bestand bezogen haben, der aus der alten Bundesrepublik gekommen ist. Man sieht das auch, wenn Prominente sterben und in der Tagesschau oder den heute-Nachrichten darüber berichtet wird: Bei ostdeutschen Prominenten wird immer »ostdeutsch« hinzugefügt, weil Westdeutsche natürlich in dem Moment feststellen, den Namen noch nie gehört zu haben. Das soll ein prominenter Schauspieler sein, der jetzt gestorben ist? Das muss man dann ein wenig erklären.

Was man vielleicht daraus lernen kann, ist, dass wir in unserer alltäglichen Kommunikation auf Dinge zurückgreifen, die nicht expliziert werden, die als das Selbstverständliche gelten und im öffentlichen Diskurs damit automatisch das Hegemoniale oder das Dominante widerspiegeln. Es gibt wenige Momente, wo wir auch Irritationen und Perspektivenvielfalt zulassen, die uns dann ein wenig dezentrieren. Ich denke allerdings, inzwischen kommt es häufiger dazu, weil sich mehr und mehr Gruppen die Mittel verschaffen, sich öffentlich hörbar zu machen.

Die Anforderung des Ankommens und Neuorientierens stellte sich für viele Ostdeutsche – wie für Migrantinnen und Migranten übrigens auch. Es gibt Schätzungen, wie viele neue Wörter die Ostdeutschen erlernen mussten, als sie in die Bundesrepublik eintraten. Ich kann die Zahl nicht genau wiedergeben, aber es waren wohl zwischen 2000 und 3000 – und es handelte sich nicht nur um Wörter wie »Personalakte«, »Arbeitslosengeld« und »Supermarkt«. Das ist ein guter Indikator für die Umstellung, wenn man bedenkt, dass wir in der Alltagskommunikation einen Wortschatz von 12 000 bis 15 000 Wörtern nutzen. Hinzu kommt, dass vieles vom alten Wortschatz obsolet geworden war. In der Bundesrepublik anzukommen, war also wie eine neue Sprache zu lernen, weil man sich in einem völlig anderen Diskursraum bewegt, wo das Erlernte keine Geltung mehr hat. Man muss sich immer bewusst machen, dass sich gerade viele ältere Leute unglaublich stark umstellen mussten. Die Souveränität in der Verfügung über angemessene sprachliche Mittel war plötzlich weg, man kannte den rechtlichen Rahmen nicht, in dem man sich nun bewegte, auch nicht die wirtschaftliche und politische Ordnung. Das war alles Neuland.

Nur als Fußnote, weil wir ja derzeit wieder Aufwallungen des Kulturkampfes erleben: Vor dem Hintergrund dieser biografischen Erfahrung und der offiziösen Sprachpolitik in der DDR wird von vielen Leuten das Gendern recht rigoros abgelehnt. Die sagen, das hatten wir bereits einmal, dass wir in der Öffentlichkeit nur auf eine bestimmte Weise reden konnten und privat ganz anders geredet haben. Und wir mussten ja schon einmal vieles neu lernen – jetzt bitte nicht schon wieder. An diese Grundhaltung schließen jetzt auch konservative und rechte Akteure an.

Lang: Das stimmt. Als jemand, der sich für Frauenrechte einsetzt, frage ich mich häufig: Warum emotionalisiert das Gender-Thema so? Mir kommt das total absurd vor. Als ich frauenpolitische Sprecherin bei den Grünen war, bekam ich gefühlt jeden Monat drei Presseanfragen zum Thema Gendern. Ich habe jede einzelne davon abgesagt und meistens geantwortet, ich hätte das Gefühl, außer Markus Söder wolle niemand im Land mehr übers Gendern reden. Anders ausgedrückt: Würden Konservative einmal aufhören, sich darüber zu beschweren, dass wir ständig übers Gendern reden, würde niemand mehr ständig übers Gendern reden. Ich kenne nicht wenige Leute, die sich für Frauenrechte einsetzen, und niemand davon würde sagen, das ist mein Hauptthema. Uns geht es um gute Löhne und Arbeitsbedingungen in Jobs mit einem hohen Frauenanteil und so weiter.

Trotzdem triggert das Thema ja etwas, also kann man es nicht ganz wegschieben und ernsthaft behaupten, das interessiere so gar niemanden. Da passt ins Bild, das du gerade beschrieben hast, Steffen. Es gibt viele Leute, für die das Gendern gleichbedeutend mit einer Form von Macht ist, die über sie ausgeübt wird, indem man ihnen etwas vorschreibt. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen Konflikten, über die wir sprechen, der Fall: dass sie als ein »oben gegen unten« wahrgenommen werden. Gar nicht im klassisch-ökonomischen Sinne; die Frage ist vielmehr: Wer kann mir hereinreden und bestimmt, wie ich zu sein und zu denken habe, wie ich zu reden, wie ich Spaß und welchen Humor ich zu haben habe? »Oben-unten-Konflikte« werden also auf der einen Seite entökonomisiert, auf der anderen Seite sehr stark kulturell aufgeladen. Und plötzlich wirken Debatten wie die übers Gendern wie Triggerpunkte und bekommen eine viel höhere Bedeutung, als sie real jemals haben sollten.

Mau: Aber mir begegnet im Osten auch immer eine Verblüffung darüber, dass in der alten Bundesrepublik zum einen eine starke Hinnahmebereitschaft für den Gender-Pay-Gap existiert, der sich nur in Trippelschritten verringert, aber man zum anderen auf der sprachlichen Ebene auf Inklusion, Gleichstellung und die Berücksichtigung von Diversität aus ist, als wäre allein durch Benennungspolitik schon ein großer Schritt nach vorn gemacht. Den Gender-Pay-Gap gibt es im Osten ja kaum. Dort findet man viele Leute – darauf stoßen wir auch in unseren Studien –, die den Gender-Pay-Gap und die Geschlechterungleichheit in ökonomischer und sozialer Hinsicht anprangern und zugleich skeptisch gegenüber sprachlichen Gleichstellungsmaßnahmen sind. Dieses Verhältnis von diskursiv-sprachlicher Ebene und materieller Struktur wird tendenziell unterschiedlich gewichtet. Die Grundhaltung, die mir im Osten begegnet, ist oft: Konsequenteres Gendern wird auch nichts ändern. Im Westen wird sprachlicher Inklusivität und der Vermeidung diskriminierender Begriffe größere Bedeutung geschenkt.

Lang: Ich habe einmal einen Text von zwei Feministinnen aus Ostdeutschland gelesen, den sie um die Zeit der Wende herum geschrieben haben. Die haben genau das formuliert: Es ist uns vollkommen egal, ob wir Professoren genannt werden oder Professorinnen oder ob wir Arbeiter genannt werden oder Arbeiterinnen. Aber wir hätten ganz gern das Recht, über unseren eigenen Körper zu bestimmen. Hintergrund war auch die Debatte um den Paragrafen 218 des Strafgesetzbuches. In der DDR gab es ja das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche; das wollten sie ebenso wenig aufgeben wie die Kitaplätze und die Möglichkeiten, den gleichen Lohn zu verdienen wie Männer. Es gab da also auch innerhalb der feministischen Szene eine kulturelle Verschiebung.

Mau: Es gab damals eine gewichtige Auseinandersetzung zwischen den Emanzipationsbewegungen, die aus dem Osten kamen, etwa dem Unabhängigen Frauenverband, und der etablierten feministischen Bewegung im Westen. Im Osten hatte man eher eine alltagspraktische, nicht ideologische Form der Emanzipation, die sich vor allem über ökonomische Selbstständigkeit, Teilhabe am Erwerbsleben, Selbstbestimmung und zum Teil auch Unabhängigkeit von einem Haupternährer entwickelt hat. Im Westen hingegen war es eine stark theoretisch inspirierte Bewegung. Die lagen völlig quer zueinander. Von den ostdeutschen Frauenrechtlerinnen gab es die Beschwerde, trotz der jahrelangen Erfahrung in der Berufswelt und mit ökonomischer Eigenständigkeit nicht ernst genommen und stattdessen belehrt zu werden. Die ostdeutschen Frauenrechtlerinnen waren stärker sozial- und arbeitsmarktpolitisch orientiert, weniger in den Themen wie Gender, Intersektionalität und feministische Selbstorganisation unterwegs.

Lang: Eigentlich ist auch das eine verpasste Chance: dass man es damals nicht geschafft hat, voneinander zu lernen. Die eine Seite hätte sagen können: Okay, vielleicht ist manchmal die Frage ökonomischer Selbstständigkeit wichtiger als die zehnte theoretische Debatte über Anerkennung in der Sprache. Auf der anderen Seite hätte es bestimmt auch interessante Anknüpfungspunkte für die Emanzipationsbewegung aus dem Osten gegeben. Das ist ja symptomatisch für die Wiedervereinigung insgesamt: Dadurch, dass man nicht versucht hat, einander zu verstehen, sondern die eine Seite die Norm gesetzt hat und die andere sie erlernen musste, ist es zu keiner gegenseitigen Befruchtung gekommen.

Mau: Noch einmal zum Biografischen: Ricarda hat ja erzählt, dass ihre Mutter arbeitslos geworden ist. So ähnlich war das bei meinem Vater auch. Der war so alt, wie ich jetzt bin, und hat ebenfalls im Schiffbau gearbeitet. Da sind 1991 dann irgendwelche Leute aus dem Westen in die Firma gekommen und haben gesagt, du kannst deine Sachen packen. Der hat mit Mitte 50 nie wieder einen Fuß in die Tür bekommen. Wenn ich mir vorstelle, dass übermorgen jemand kommt, die Tür zu meinem Büro öffnet und sagt, das war’s jetzt, geh nach Hause, du bist erwerbsbiografisch erst einmal abgestellt – das muss auch für die Psyche eine extrem starke Belastung sein. Und das ging ja nicht nur ihm so, sondern Tausenden, der ganzen Nachbarschaft, dem ganzen Freundeskreis. Man wanderte kollektiv in die Massenarbeitslosigkeit hinein, und gleichzeitig fanden ganz viele andere sehr grundlegende Veränderungen statt: Abwanderung, Deindustrialisierung, das Zusammenbrechen von sozialen Netzwerken und so weiter.

Inzwischen gibt es immer mehr Forschung zu der Frage: Wie gut funktioniert eigentlich Demokratisierung unter den Bedingungen von ökonomischer Prekarität oder Krisenhaftigkeit? Die Befunde sind eigentlich immer dieselben: nicht besonders gut. Das unterscheidet auch die Bundesrepublik nach 1949 von der DDR oder Ostdeutschland nach 1989. Einmal hat man eine anlaufende Phase von enormer Prosperität gehabt, die mit der Demokratisierung zusammenging – das war ja in der alten Bundesrepublik ab Mitte der 50er-Jahre mit dem Wirtschaftswunder der Fall. Das heißt, die Leute sind in gewisser Weise in die Demokratie hineingekauft worden. In Ostdeutschland hat man dagegen Stilllegung in der Fläche gehabt, die Erfahrung von Massenarbeitslosigkeit in fast 80 Prozent der Familien. Es war eine miserable ökonomische Lage und insofern eine ganz andere Situation, was für die Bindung an die Institutionen der Demokratie nicht vorteilhaft war, wenn ich es mal angesichts der Stärke der Rechtsextremen in Ostdeutschland ganz verhalten ausdrücken darf.

Natürlich gab es für die Leute eine öffentliche Alimentierung durch die Sozialversicherungen oder den Bundeshaushalt, die die schlimmsten Härten abgepuffert hat. Aber das ersetzt natürlich nicht die Sinnstiftung und die Zugehörigkeit, die man aus Arbeit oder der Integration in den Arbeitsmarkt schöpfen kann. Und ich denke, viel von der Skepsis gegenüber den Institutionen und auch vom Wachstum der rechtsradikalen politischen Bewegung ist durchaus auf diese ökonomisch sehr prekären 90er-Jahre zurückzuführen – neben dem autoritären Erbe, das es natürlich auch gibt.

Lang: Ich finde es interessant, dass du das jetzt mit dem Biografischen in Verbindung bringst. So einschneidend für mich das Erlebnis des Jobverlusts meiner Mutter war, zog er eben keine dauerhafte Prekarisierung nach sich. Sie hatte relativ schnell wieder einen Job. Sozialarbeiterinnen wurden auch an anderen Stellen gesucht. Das waren dann immer noch keine top bezahlten Jobs, aber es bedeutete eben keine dauerhafte Unsicherheit und schon gar keine Abwertung, zu der es ja gerade in einem Land, das sich so sehr über Arbeit definiert, schnell kommt. Im Schwäbischen sagt man bekanntlich: »Schaffe, schaffe, Häusle baue.« Aber das Phänomen gibt es deutschlandweit, dieses »Du bist, weil du arbeitest«.

Dennoch war selbst diese sehr kurze Phase der Arbeitslosigkeit für meine Mutter eine totale Ohnmachtserfahrung – und ganz viel davon überträgt sich ja auch auf Kinder. Es war ein Gefühl von: Eigentlich ist es egal, was ich hier gerade tue, wie sehr ich mich anstrenge, wie gut oder schlecht ich das die letzten Jahre gemacht habe – das Frauenhaus macht halt trotzdem dicht. Und so war es bei deinem Vater ja auch, als die ganze Fabrik geschlossen wurde. Dann hat mein eigenes Tun überhaupt keine Bedeutung mehr, ich bin in meiner Wahrnehmung vollkommen in der Hand von anderen, die entscheiden.

Es leuchtet ja ein, dass da zwei Dinge nicht zusammenpassen: Auf der einen Seite wird den Menschen im Ökonomischen das Gefühl völliger Ohnmacht gegeben, auf der anderen Seite wird ihnen gesagt, ihr seid jetzt in der Demokratie angekommen und könnt mitbestimmen. Ich glaube, hier liegt auch ein Knackpunkt für die heutige Zeit: Nur, wer auch im Alltag die Erfahrung von Selbstwirksamkeit macht, wird bereit sein, Veränderungen anzunehmen und sie als etwas zu erleben, das man demokratisch gestalten kann. Aus einem Gefühl der Bevormundung hingegen erwächst kein mündiges Bürgertum.

Mau: Man darf auch nicht vergessen – und auch dazu gibt es Forschungen –, dass die späte DDR eine mobilitätsblockierte Gesellschaft war. In den 50er- und 60er-Jahren sind große Teile der wirtschaftlichen Eliten, des Bildungsbürgertums, der technischen Intelligenz, Menschen aus Wirtschaft, Handwerk und Handel in den Westen abgewandert. Deshalb entstanden Nachrückereliten: Leute aus einfachen und einfachsten Schichten sind in mittlere und höhere Positionen aufgestiegen. Und natürlich ist dadurch auch Loyalität zu diesem System erzeugt worden: Wenn man Karriere machen kann und das Gefühl hat, diese Karriere ist an das politische System mit all seinen Defiziten gebunden, dann bleiben die Leute bei der Stange.

Ab den 70er-Jahren hat sich das umgedreht, da hat die DDR die strategische Entscheidung gefällt, die Zahl der Studierenden zu reduzieren. Noch Anfang der 70er-Jahre war der Anteil der Studierenden an einem Geburtsjahrgang ähnlich hoch wie in der Bundesrepublik. Danach ging er runter, das heißt, es entstand ein Flaschenhals: Die Leute, die schon Akademikereltern hatten, konnten nicht mehr ohne Weiteres studieren, aber die Leute, die zur sogenannten führenden Klasse – der Arbeiterklasse und der Bauernschicht – gehörten, haben es auch nicht in großer Zahl an die Universitäten oder höheren Bildungseinrichtungen geschafft. Es gab ja in der DDR keine freie Bildungs- und Berufswahl, die Staatsführung fürchtete zudem die Ausbildung einer einflussreichen Schicht der »Intelligenz« – das durfte in einer »Diktatur des Proletariats« nicht sein. Statt zur Bildungsexpansion wie in der Bundesrepublik kam es zu einer Bildungsschrumpfung im tertiären Sektor, es gab weniger Studienplätze für viele Aspiranten. Die wurden dann über ein Delegierungsprinzip, bei dem auch Fragen des politischen Standpunkts eine Rolle spielten, ausgesiebt, sodass am Ende nur zwei oder drei Personen pro Klasse überhaupt zum Abitur gingen. Es ist gerade diese Generation, die gesehen hat: Es gibt nicht nur eine allgemeine ökonomische und politische Stagnation, sondern auch weniger Lebens- und Entwicklungschancen für mich individuell, weil die Positionen gar nicht mehr da sind. Gerade diese Generation ist im Herbst 1989 auf die Straße gegangen und hat gegen das System rebelliert. Die DDR war eben nicht nur politisch und ökonomisch am Ende, sie war auch sozialstrukturell sklerotisiert mit einer Neigung zur Gerontokratie, wenn man sich die überalterte Partei- und Staatsführung anschaut.

In der DDR gab es ein permanentes Lamento darüber, dass es keine leistungsgerechte Verteilung von sozialen Positionen gebe. Dann kam die Vereinigung, und alle haben gehofft, jetzt kommen wir in die Leistungsgesellschaft, jetzt wird plötzlich nicht mehr nach politischen Loyalitäten oder nach Parteibuch entschieden, welche Position ich bekomme, sondern man kann alles werden, wenn man sich nur anstrengt und qualifiziert. Doch als die Leute die Tür zur Marktwirtschaft durchschritten hatten, stellten sie fest: Meine Güte, hier regiert ja der Zufall, je nachdem, wie alt ich gerade bin, welchen Beruf ich habe oder ob ich mobil bin, also nach Österreich oder Baden-Württemberg gehen kann. Davon hängen meine Lebenschancen ab. Das hatte natürlich mit dem völligen Kollaps des Arbeitsmarktes in Ostdeutschland zu tun. Und es hat abermals Frustration erzeugt. Viele Leute, die eigentlich sehr motiviert waren, die durchstarten wollten, weil sie endlich nicht mehr durch das alte System in ein Korsett gezwungen waren, stellten fest: Kein Mensch braucht mich, ich werde in eine biografische Haltebucht bugsiert. Auch das war eine Anfangserfahrung, die nicht besonders günstig war.