9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Die Suche nach Spiritualität ist immer ein einzigartiger und persönlicher Weg: Eine Wanderung ohne Karte, aber mit einer Richtung.« Jorge Bucay Das Geheimnis der Spiritualität liegt darin, sich im Einklang mit der Welt zu fühlen. Der Weg dorthin ist jedem zugänglich. Jorge Bucay, ein angesehener Psycho- und Gestalttherapeut, erzählt aus der eigenen Praxis und Erfahrung. Er gibt Anleitungen für die ersten Schritte, wie man lernt loszulassen und die Welt, in der man lebt, zu akzeptieren. In Geschichten und Anekdoten über Buddha, Laotse, C.G. Jung und mit Bezug auf die großen Weisheitslehren der Menschheit gelingt es Jorge Bucay, so unterhaltsam wie inspirierend, den Leser auf den Weg der Spiritualität zu führen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

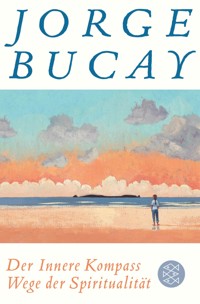

Jorge Bucay

Der innere Kompass

Wege der Spiritualität

Über dieses Buch

Das Geheimnis der Spiritualität liegt darin, sich im Einklang mit der Welt zu fühlen. Der Weg dorthin ist jedem zugänglich. Jorge Bucay erzählt aus der eigenen Praxis und Erfahrung. Er gibt Anleitungen für die ersten Schritte, wie man lernt loszulassen und die Welt, in der man lebt, zu akzeptieren. In Geschichten und Anekdoten und mit Bezug auf die großen Weisheitslehren der Menschheit gelingt es Jorge Bucay, so unterhaltsam wie inspirierend, den Leser auf den Weg der Spiritualität zu führen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Jorge Bucay ist ein angesehener Psycho- und Gestalttherapeut. 1949 in Buenos Aires, Argentinien, geboren, hat er im Lauf seines bisherigen Lebens verschiedene persönliche und berufliche Wege beschritten – als Schauspieler, Clown, Straßenhändler, Psychiater, Psychotherapeut, Professor, Redner und als Schriftsteller von Werken mit großem internationalen Erfolg. Seine Bücher wurden in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt und haben sich in der spanischsprachigen Welt fast zehn Millionen mal verkauft.

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: Nescio Nomine

Coverabbildung: Marcelino Truong

Die spanische Originalausgabe erschien unter dem Titel ›El camino de la espiritualidad. Llegar a la cima y seguir subiendo‹

The translation follows the edition by Random House Mondadori S.A., Barcelona 2010

© 2010 Jorge Bucay

© 2010 Demián Bucay, for the preface

Für die deutsche Ausgabe:

Erschienen bei S. FISCHER

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402620-6

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Prolog

Statt eines Vorworts

Aufsteigende Ebenen

Der Weg

Einleitung

Über die Spiritualität

Einen spirituellen Weg im 21. Jahrhundert einschlagen

Spiritualität als praktische Erfahrung

Ein Ausflug in die Historie: Körper, Seele und Geist

Spiritualität als menschliche Notwendigkeit

Spiritualität als zeitgenössisches Bedürfnis

Das Gefühl von Leere und Krankheit

Der Weg der Spiritualität

Der Ausgangspunkt

Sich auf den Weg vorbereiten

Spiritualität und Kommunikation

Die Erfahrung teilen

Erste Entdeckungen Wann und wie beginnen?

Alles wird zur Last, wenn es keinen Nutzen mehr hat

Sich auf den Weg machen

Die Richtung und die Geschwindigkeit

Nicht vergessen

Ist der Weg ein Vergnügen?

Weggefährten

Die Sache mit den sinnlosen Fragen

Ängste und Beschränkungen

Spiritualität und Religion

Die eigene Spiritualität

Religiosität und Geschichte

Gott und Religion

Religionen und die Unterschiede Vorschriften und Gebote

Die Religiosität des Geistes

Spiritualität und Prinzipien

Der anerzogene Glaube

Die Entdeckungen

Der Mensch im Netz

Wir sind Teil eines größeren Ganzen

Spirituelles Bewusstsein

Die drei Arten, das Wesentliche zu ergründen

Werte und Transzendenz

Das andere Netz

Stimmig leben

Annehmen

Unstimmigkeiten aushalten

Bezugspunkte

Die drei Wahrheiten

Die Antwort der Phänomenologie

Annehmen. Sich annehmen. Andere annehmen

Annehmen und Verstehen

Die Intuition

Arten der Intuition

Können wir unsere Zukunft erspüren?

Voraussetzungen für einen intuitiven Blick

Die neurologische Grundlage der Intuition

Lass dich von deiner Intuition leiten

Liebe und Spiritualität

Die erhabenste Vision

Unsere Einstellung zur menschlichen Liebe

Eros, Philos und Agape

Die Schalen der Zwiebel

Die spirituelle Liebe

Die Lehrjahre

Verzicht

Der falsche Verzicht

Das Notwendige und das Unverzichtbare

Das Gefängnis hinter uns lassen

Wer ist dieses »Ich«?

Die Identität, eine Tochter unserer Abhängigkeit

Zwei völlig verschiedene Wege

Die Grenze

Nur etwas mehr

Die Eroberung eines stillen Raums

Die Meditation

Das meditative Ideal

Die Suche nach Meditation

In die Stille finden

Die innere Stille

Meditation und Egozentrik

Die Technik

Wie merken wir, ob eine Technik die richtige für uns ist?

Meditation »Prêt-à-porter«

Meditation und Gebet

Das Gebet als wesentliches religiöses Hilfsmittel

Beten ist eine in der Evolution entwickelte Fähigkeit

Modernität versus Spiritualität

Eine neue Medizin

Die Macht des Gebets

Einige Erkenntnisse

Gebet und Spiritualität bei gesunden Menschen

Beten mit Glauben. Beten ohne Glauben

Die Ergebnisse

Gelassenheit

Gelassen werden

Der fehlende Punkt

Zeit zum Nichtstun

Die Verbindung mit der Zeit

Uns fehlt Zeit

Die Eile anhalten

Von der Eile, ans Ziel zu kommen, und dem Zwölf-Sekunden-Wahnsinn

Bist du ungeduldig?

Die Slow-Bewegung

Die Ursprünge

Kann man lernen, NICHTS zu tun?

Dankbarkeit lernen

Dankbare und Undankbare

Wofür soll man dankbar sein?

Formen der Dankbarkeit

Die schuldbesetzte Dankbarkeit

Die spekulative Dankbarkeit (die Gefälligkeitskette)

Die wahre Dankbarkeit

Das Lachen als spiritueller Weg

Worüber lachst du?

Lachen und spirituelles Erwachen

Die Gefahr des Lachens

Lachen als Energie

Weitergeben und dienen

Individualität und Dienst am anderen

Denen einen Weg weisen, die uns folgen

Die Familie als Vorbereitung für den großen Sprung

Eine wahre Begebenheit

Epilog

Bibliographie

Prolog

Als mein Vater die Texte schrieb, aus denen später Cartas para Claudia (Briefe für Claudia) entstand, wusste er nicht, dass er gerade ein Buch schrieb. Er schrieb diese Briefe zu seinem Vergnügen, aus Interesse und, so nehme ich an, um seine eigenen Gedanken zu ordnen. Ich war damals neun Jahre alt und kann mich nur noch schwach erinnern, wie mein Vater während eines Urlaubs an der See auf einer orangefarbenen Schreibmaschine tippte oder mit Bleistift in ein Heft schrieb.

Da er nicht einmal wusste, dass er ein Buch schrieb, konnte er erst recht nicht wissen, dass es das erste von vielen sein würde (zumindest mir erscheinen achtzehn Bücher viel). Und auch ich konnte damals weder wissen noch mir im Entferntesten vorstellen, dass ich eines Tages das Vorwort zu einem Buch meines Vaters schreiben würde.

Und da sind wir nun. Fast fünfundzwanzig Jahre sind seither vergangen. Für meinen Vater fiel in diese Zeit der allmähliche Übergang von der Arbeit mit Patienten in seiner Praxis zur Tätigkeit als Vortragsreisender und Schriftsteller, begleitet von einer Popularität, die mit jedem weiteren Buch zunahm und sich auf andere Länder und andere Medien ausweitete. Für mich brachte diese Zeit die Entscheidung fürs Medizinstudium, dann die Ausbildung zum Psychiater und Psychotherapeuten, die sich vertiefende klinische Erfahrung und seit einigen Jahren regelmäßige Ausflüge in die Welt des Schreibens.

Dennoch und obwohl es anders aussehen mag, war dieser Weg für uns beide nicht frei von Umwegen, Sackgassen und Widerständen. Ich weiß, dass mein Vater oft mit den Nachteilen seiner Bekanntheit und des Ruhms zu kämpfen hatte: mit den Vorurteilen derer, die, weil sie selbst keinen Erfolg haben, auch anderen keinen Erfolg gönnen; damit, dass er bewusst oder unbewusst missverstanden wurde; dass seine Familie mehr Aufmerksamkeit von ihm forderte. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mehr als einmal darüber nachdachte, ob er weitermachen oder in die vertraute Welt seiner Praxis zurückkehren sollte. Ich weiß, dass er sich gelegentlich fragte, ob es die ganze Sache wert sei, und zum Glück beantwortete er diese Frage mit Ja.

Ich wurde mitten in der Pubertät von der »Berühmtheit« meines Vaters überrascht, was nicht immer mit den Erwartungen in Einklang zu bringen war, die jedes Kind an seinen Vater hat. So kam es, dass ich manchmal ein bisschen wütend auf ihn war und alles ablehnte, was mit seiner beruflichen Tätigkeit zu tun hatte. Ich erinnere mich noch, dass wir bei einer seiner Lesungen (ich weiß nicht mehr, welches Buch es war, aber ich muss damals etwa zwanzig gewesen sein) darauf warteten, dass mein Vater vom Podium kam, als einer der Veranstalter, eine Videokamera im Schlepptau, durch den Saal ging und die Leute aufforderte, Fragen zu stellen, die mein Vater danach beantworten würde. Irgendwann kam der »Interviewer«, der mich nicht kannte, zu mir und fragte mich, ob ich den »Doktor« etwas fragen wolle. Und ich packte nicht ohne eine gewisse Grausamkeit die Gelegenheit beim Schopf, nahm das Mikrophon, schaute in die Kamera und sagte: »Also, ich würde den Doktor gern fragen, ob er all diese Dinge, von denen er in seinen Büchern schreibt, auch zu Hause umsetzt.«

Ohne jede Frage, ein gemeiner Schachzug. Eine halbe Stunde später wurde das Video mit den Fragen abgespielt, und mein Vater gab völlig ahnungslos seine Antworten, als plötzlich ich auf der Leinwand erschien. Ich hatte mich noch nicht zu Ende angehört, als ich vor Scham fast im Boden versank und wünschte, ich hätte die unbequeme Frage nie gestellt, doch jetzt war es zu spät. Aber mein Vater ließ sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. »Das ist mein Sohn Demián«, erklärte er für die, die mich nicht kannten. Dann sagte er, an mich gewandt, auch wenn er mich gar nicht sehen konnte, weil ich irgendwo in der Menge saß: »Um deine Frage zu beantworten, mein Sohn: Ich versuche es. Manchmal gelingt es mir nicht, aber ich versuche es.«

Und dann beantwortete er die nächsten Fragen, als ob nichts gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob diese Episode für meinen Vater dieselbe Bedeutung hatte wie für mich oder ob er sich überhaupt daran erinnert. (Ich werde es mit Sicherheit erfahren, wenn er das hier liest.) Aber für mich war es ein erhellender Moment, weil ich wusste, dass es die Wahrheit war, noch bevor ich seine Antwort ganz gehört hatte. Ich wusste, ohne den Hauch eines Zweifels, dass er es versuchte. Und was kann man mehr von einem Vater verlangen, als dass er versucht, das zu tun, was er für das Beste hält? Was kann man mehr von einem Menschen verlangen, als dass er versucht, dem treu zu bleiben, woran er glaubt, auch wenn es ihm manchmal nicht gelingt?

Es gab eine Zeit, in der ich Angst hatte, durch meinen allseits – auch von mir – bewunderten Vater könnte ich dazu verdammt sein, für immer »der Sohn von Jorge Bucay« zu bleiben. Zum Glück – oder vielleicht, weil wir genau wussten, dass dies das Wichtigste war – haben mein Vater und ich nie die Fähigkeit verloren, über das zu reden, was uns bewegt. Als ich ihm meine Gefühle schilderte, erzählte er mir (wie könnte es anders sein) eine Geschichte:

In einem kleinen Dorf lebte ein Rabbiner. Alle Dorfbewohner waren sehr zufrieden damit, wie der Rabbi das geistliche Leben im Ort lenkte. Er hatte stets ein aufmunterndes Wort oder einen weisen Ratschlag für jeden, der zu ihm kam.

Doch der Rabbi war schon alt, und es war klar, dass er bald sterben würde. Die Dorfbewohner versammelten sich, um zu entscheiden, wer sein Nachfolger sein sollte. Alle waren sich darin einig, dass die Wahl auf den Sohn des Rabbis fallen solle, der ebenfalls den jüdischen Glauben studiert hatte, denn wer konnte besser geeignet sein, das Erbe des Vaters anzutreten, als sein eigener Sohn?

Bald darauf starb der Rabbi, und sein Sohn nahm seinen Platz ein. Doch es dauerte nicht lange, und der neue Rabbi begann Veränderungen anzuregen und Ratschläge zu geben, die das genaue Gegenteil von dem waren, von dem alle glaubten, dass sein Vater es getan hätte. Die Dorfbewohner versammelten sich erneut, um zu beraten, was zu tun sei, und sie beschlossen, mit dem Rabbi zu reden.

Als sie vor ihm standen, fasste sich einer ein Herz und sagte:

»Schauen Sie, Rabbi, um ehrlich zu sein, sind wir ein wenig in Sorge wegen all der Veränderungen, die Sie einführen. Wissen Sie, wir haben Sie ausgewählt, weil wir dachten, Sie wären wie Ihr Vater. Aber so ist es nicht.«

»Ihr irrt«, antwortete der neue Rabbi. »Ich bin genau wie mein Vater. Er hat immer das getan, was er für das Beste hielt. Und genau das mache ich auch.«

Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, so zu sein wie der Sohn des Rabbi, ob ich diesen Charakterzug geerbt habe, den mein Vater besitzt und den man Überzeugung nennen könnte. Ich hoffe, dass ich das eines Tages von mir behaupten kann. Was ich auf jeden Fall behaupten kann, ist, dass mein Vater wie der Rabbi aus der Geschichte ist. Er hat immer versucht, sein Leben auf eine einzige Art zu leben: seine eigene. Er hat immer versucht, dem treu zu bleiben, was er glaubte, dachte und fühlte.

Würde heute ein anderer mit einer großen Klappe daherkommen und meinem Vater die dreiste Frage stellen, ob er sein Leben nach dem richte, was er in seinen Büchern schreibt, wäre ich der Erste, der antworten würde: Ja, zumindest versucht er es immer. Und genau deshalb lohnt es sich, ihm auf den Wegen zu folgen, von denen er spricht, denn er kennt sie aus erster Hand. Vielleicht mehr als jeder andere, den ich kenne, hat mein Vater den Weg der Selbstabhängigkeit erforscht und sich dabei immer auf dem schmalen Grat zwischen Abhängigkeit und Selbstgenügsamkeit bewegt. Ich weiß (und das aus eigener Anschauung), wie sehr ihm daran gelegen ist, mit anderen den Weg der Begegnung zu beschreiten, auf dem jede Beziehung ein Ort der Geborgenheit und des Wachsens sein soll. Ich habe gesehen, wie er den Weg der Tränen beschritt, ich habe ihn weinen und um Verluste trauern sehen, und ich habe auch gesehen, wie er als neuer Mensch aus ihnen hervorging. Auf dem Weg des Glücks hat er stets versucht, seine eigene Definition von Glück zu leben – Glück als die Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu sein, und auf diese bescheidene Weise ist er, so denke ich, glücklich gewesen.

Der Weg der Spiritualität unterscheidet sich nicht von den vorherigen, denn ich bin ziemlich sicher, dass es der Weg ist, den mein Vater in den vergangenen Jahren beschritten hat. Mir gefällt der Gedanke, dass dies einer der Gründe dafür ist, dass er mir, ausgerechnet mir, vorgeschlagen hat, diese Vorrede zu schreiben. Spiritualität, so wie ich sie verstehe, erzählt von dem, was größer ist als man selbst, von dem, was über uns hinausgeht. Ich stelle mir vor, dass mein Vater, wenigstens zum Teil, durch die Botschaft in seinen Büchern und durch seine Kinder, meine Schwester Claudia und mich, zu dieser Transzendenz gelangt ist. Mir gefällt der Gedanke, dass schon der Umstand, dass ich diese Vorrede schreibe, etwas Spirituelles hat.

Demián Bucay

Oktober 2009

Statt eines Vorworts

Jeden Morgen, wenn wir die Augen aufschlagen, überschreiten wir die Schwelle zurück in unser alltägliches Leben. Wir kehren aus einem magischen und manchmal unbegreiflichen Universum, dem Universum der Träume, in die nicht weniger magische (und oft noch unbegreiflichere) Welt der fassbaren Wirklichkeit zurück. Jeder von uns würde sofort bestätigen, wie überwältigend die Vorstellung dieser Erfahrung ist, und doch ist uns nie ganz bewusst, wie wunderbar diese tägliche Rückkehr ist. Die meisten von uns wissen das »Wunder« eines jeden Erwachens nicht im richtigen Maß zu schätzen.

Dieses Erlebnis ist so beeindruckend, dass die wichtigsten Denkerschulen und alle jene Männer und Frauen, deren Worte die Zeit überdauerten, eine weiterreichende, metaphorische Bedeutung des Wortes »Erwachen« geschaffen haben, die weniger mit dem Schritt vom Schlafen zum Wachen zu tun hat, sondern vielmehr die tiefgreifende Erfahrung der Erleuchtung und den (einfachen) Zugang zum spirituellen Weg meint.

Einer der umstrittensten spirituellen Lehrer, Gurdjieff, lehrte, dass der Mensch im tagtäglichen Kampf ums Überleben nichts weiter tue, als einen Schritt vor den anderen zu setzen wie ein Schlafwandler. Doch früher oder später müsse er sich seinem Erwachen stellen.

Georgios Iwanowitsch Georgiades, wie Gurdjieff mit Taufnamen hieß, kam Ende des 19. Jahrhunderts auf russischem Boden zur Welt und war sein Leben lang auf Pilgerschaft durch Indien, China, Japan und den Mittleren Orient, auf der Suche nach endgültigen Antworten auf die immerwährenden Fragen. Sein außergewöhnlicher Lebensweg erscheint als eine Abfolge von Erfahrungen und Abenteuern, die seine kühnen und provokativen Ideen (für die einen genial, für die anderen wahnsinnig) illustrieren und rechtfertigen.

Gegen Ende seines bewegten Lebens, er lebte damals in Frankreich, wo er 1949 auch starb (zufällig einen Tag vor meiner Geburt), sollte er einige seiner bedeutsamsten Gedanken niederschreiben.

Der für mich provokativste ist jener Text, in dem er behauptet, um wirklich zu leben, müsse man zunächst erwachen, doch ein Erwachen sei nicht möglich, wenn man nicht zuvor den Mut gehabt habe, einige Tode und ebenso viele Wiedergeburten zu durchleben.

Basierend auf diesem Gedanken, behaupte ich, dass diese »Erweckungen« kein Exklusivrecht einiger weniger Erwählter oder Auserlesener sind; im Großen oder Kleinen sind sie Bestandteil eines jeden Lebens. Manchmal sind sie überraschend und persönlich verändernd, andere Male sind es scheinbar unbedeutende, nebensächliche Vorkommnisse. Aber sie alle – oder vielmehr die Summe all dieser Ereignisse – formen unseren Weg des Wachstums und sind das grundlegende Fundament unserer persönlichen Entwicklung.

Ich möchte hier noch einmal an die Geschichte von der Erleuchtung Buddhas erinnern, die du sicher schon einmal gehört hast:

Der Legende nach wurde Siddharta Gautama zum Buddha, nachdem er eine ganze Nacht unter einem Feigenbaum meditiert hatte. Es heißt, dass er an jenem Maitag des Jahres 542 vor unserer Zeitrechnung, nachdem er, der Fürstensohn, auf die Bequemlichkeiten und die Macht seiner Herkunft verzichtet und als Bettler nach dem Mittel gegen das Leiden des Volkes gesucht hatte, nachdem er seinen Leib auf tausend Arten kasteit und vierzig Tage gefastet hatte, einen gewaltigen, herrlichen Baum erblickte, umgeben von tiefem Schatten und großer Ruhe. Aus irgendeinem Grund spürte er, dass dies der Ort war, und seiner Eingebung folgend, setzte er sich unter den Baum, um im Schein des Vollmonds zu meditieren.

An jenem Morgen erwachte Siddharta als Buddha. Der Tradition folgend, hatte er durch die Erleuchtung alle menschlichen Beschränkungen hinter sich gelassen und sich über alle Dualitäten erhoben: Leben und Tod, Zeit und Raum, Du und Ich.

Den Baum der Erleuchtung[1], Mahabodhi (oder vielleicht einen seiner Nachfahren) gibt es immer noch; er ist der nachgewiesen älteste Baum der Geschichte, da er seit seiner Pflanzung gehegt und gepflegt wurde. Heute ist der Baum von einer Einfassung umschlossen und von Tempeln umgeben, in denen die Pilger beten und meditieren. Der von Girlanden bekränzte Bodhi wird von den Besuchern als das verehrt und gefeiert, was er ist: ein lebendes Monument der menschlichen Fähigkeit zu erwachen.

Überflüssig zu erwähnen, dass nicht jede Erweckung von solcher Erhabenheit ist wie jene Buddhas, aber ich sage es noch einmal: Jeder von uns hat Erweckungsmomente gehabt und wird sie weiterhin haben.

Um alles aus ihnen zu schöpfen, was sie uns zu geben haben, heißt es, sie erkennen zu lernen und unsere Einsichten aus ihnen zu ziehen.

Der erste Ratschlag fast aller Meister lautet, wachsam zu bleiben, um diese Momente, wenn sie sich ereignen, zu erkennen, auch wenn ein solches Erkennen nicht zwingend notwendig ist. Es kann auch vorkommen, teilen sie uns mit, dass der eine oder andere das Glück hat und der Ruf, der ihn ereilt, so nachdrücklich ist, dass er erwacht, obwohl er unvorbereitet ist.

Meine erste Begegnung mit einem Weisen:

Weitab von den großen Lehrern, möchte ich eine meiner tiefgreifendsten und bedeutsamsten Erinnerungen mit dir teilen.

Ich mag damals zehn, elf Jahre alt gewesen sein, und es gab nichts Schöneres für mich, als mit Tante July spazieren zu gehen. Sie war meine Lieblingstante, obwohl sie eigentlich nicht zur Familie gehörte. July und meine Mutter waren seit Schulzeiten enge Freundinnen, und mir wurde erst viel später klar, dass mein Bruder und ich in ihrem Herzen den Platz der Kinder einnahmen, die sie nie hatte.

Sie unternahm mit jedem von uns die Sachen, die ihr am angebrachtesten erschienen. Aus irgendeinem Grund ging sie mit Félix zum Fußball, ins Kino oder zum Drachensteigen. Mit mir ging sie ins Theater, zu Musikveranstaltungen oder zum Tee ins Ritchmond, eine piekfeine englische Konfiserie im Stadtzentrum.

»Darf Jorge am Freitag mit mir zu einem Vortrag gehen?«, hatte July sonntags zuvor beim Mittagessen gefragt.

»Zu einem Vortrag?«, erkundigte sich meine Mutter. »Von wem denn?«

»Krishnamurti kommt nach Buenos Aires«, sagte meine Tante begeistert.

»Wer ist das?«, fragte ich.

»Ein spiritueller Lehrer«, erklärte July. »Ein weiser Mann, der in Indien geboren wurde und nun durch die Welt reist und wunderbare Dinge lehrt.«

»Aber findest du nicht, dass Jorge noch ein bisschen zu klein ist, um zu diesem Vortrag zu gehen?«, gab meine Mutter zu bedenken.

»Mag sein, aber ich glaube nicht, dass Krishnamurti noch einmal nach Buenos Aires kommt«, antwortete die Tante prophetisch. »Vielleicht ist es für ihn die einzige Gelegenheit in seinem Leben, ihn zu sehen.«

»Also gut«, willigte Mama schließlich ein. »Wenn er will, kann er mitgehen.«

Nichts lag mir ferner, als einen Ausflug mit Tante July sausenzulassen, also gingen wir am darauffolgenden Freitag in den Veranstaltungssaal einer großen Versicherung an der Plaza de Mayo, um den fremden Besucher reden zu hören.

Es war ein äußerst beeindruckendes Erlebnis für alle, und für mich ganz besonders.

Es war Krishnamurtis dritter und letzter Vortrag. Über dreihundert Menschen hatten sich eingefunden, um zu hören, wie dieser kleine, verletzlich wirkende Mann mit der sanften Stimme und dem Engelsgesicht über Indien, die östliche Welt und die Spiritualität sprach.

Vieles von dem, was er sagte, verstand ich nicht, aber ich wusste, dass meine Tante mir hinterher alles erklären würde.

Nachdem er fast eine Stunde gesprochen hatte, sagte Krishnamurti, dass nun der Moment für Fragen gekommen sei.

»Gestern«, setzte er hinzu, »fragte mich jemand im Anschluss an den Vortrag nach meiner Definition von ›Leben‹. Ist derjenige hier?«

»Ja, Meister«, sagte jemand von weiter hinten.

»Ich bin nicht dein Meister«, antwortete Krishnamurti. »Dein Meister ist in dir selbst … Gestern bat ich dich, zwei Kichererbsen, zwei Linsen oder zwei Bohnenkerne mitzubringen, damit ich dir deine Frage beantworten kann. Hast du sie dabei?«

»Ja, hier sind sie«, sagte der Mann.

Ein Herr um die vierzig kam nach vorne und überreichte Krishnamurti zwei weiße Bohnenkerne. Der nahm je einen in jede Hand, schloss diese zur Faust und sagte:

»Ich hebe mir die Antwort bis zum Ende auf.«

In der nächsten halben Stunde beantwortete Jiddu Krishnamurti alle möglichen Fragen zu allen möglichen Themen. Ich weiß noch, dass er mit seinem Kunstgriff der aufgeschobenen Frage – falls es ein Kunstgriff war – meine Neugier geweckt hatte.

Dann war der Moment gekommen, sich zu verabschieden. Krishnamurti senkte den Kopf und sagte ganz leise:

»Ihr fragt mich, was für mich ›das Leben‹ sei … Ich glaube nicht, dass ich eine solche Frage nur mit Worten zu erklären vermag; das Leben spürt man, sieht man, lebt man … Ich kann keine Definitionen liefern, aber vielleicht kann ich ein Beispiel geben.«

Nach einer kurzen Pause fuhr Krishnamurti fort:

»Das Leben ist der Unterschied zwischen dem hier« – damit deutete er auf die Bohne in seiner linken Hand – »und dem hier.« Damit deutete er auf die Bohne, die er in seiner rechten Faust gehalten hatte.

Ein erstauntes Raunen ging durch den Saal.

Und zu Recht.

Ein kleiner Keim trieb aus dem Bohnenkern, der für alle sichtbar auf seiner rechten Handfläche lag.

In kaum mehr als einer halben Stunde hatte einer der Bohnenkerne, nur einer, durch die Feuchtigkeit und Wärme seiner Hand gekeimt.

Später, viel später erst, kamen die Fragen.

Was war da passiert?

Wie hatte er das gemacht?

Doch alle Erklärungsversuche führten unweigerlich zu weiteren Fragen: Wie kann ein Mensch die Feuchtigkeit, die Wärme und Energie seiner geschlossenen Faust so beherrschen, dass in so kurzer Zeit eine Bohne keimt?

Und wieso nur in einer Hand?

Doch das alles kam erst viel später … Für den Jungen, der ich damals war, zählte in diesem Moment nur eines: das Staunen und die Entdeckung einer Botschaft, die man unmöglich wieder vergessen konnte:

Das Leben ist Ausdehnung, Wachstum, Sich-Öffnen …

Das Leben ist Freude, es ist Erwachen und, ja, auch ein Mysterium.

Fußnoten

[1]

Es handelt sich um eine sogenannte Pappelfeige (Ficus religiosa), die heute in der buddhistischen Tempelanlage in Annuradhapura, Sri Lanka, steht.

Aufsteigende Ebenen

Am Ende meines Buchs über das Glück stellte ich meine Theorie von den aufsteigenden Ebenen vor.

In dieser kleinen Abhandlung legte ich dar, dass sich der Mensch unweigerlich weiterentwickelt. Wir lernen ein Leben lang – weil wir Freude daran haben, weil es uns nützt und weil es uns gefällt. Schon damals meinte ich das, was ich zehn Jahre später jedoch anders formulieren möchte:

Lernen ist eine Sache, Wachsen die andere.

Es sind zwei so eng verwandte und doch so unterschiedliche Begriffe wie:

Älter werden und reifen.

Viel gelesen haben und wissen.

Begreifen und leben.

Denn wachsen, ich sage es heute noch einmal, bedeutet, eine neue Ebene zu erreichen.

Wenn jede Daseinsebene eine Stufe darstellt, so denke ich damals wie heute, dann beginnen wir diese stets in dem Bewusstsein zu erklimmen, dass wir zunächst nur ein winziges Pünktchen irgendwo am linken unteren Rand der Ebene unserer jetzigen Gegenwart sind (zumindest kommt es uns so vor). Eine Art Nichts in dieser Realität, die von den anderen und unserer Umgebung geformt wird.

Angesichts dieser Perspektive wird uns klar – den Ungeduldigen zuerst, allen anderen später –, dass noch ein weiter Weg zurückzulegen ist, wenn wir wirklich danach streben, zu wachsen.

Ist diese Entscheidung getroffen, beginnen wir mehr oder weniger ehrgeizig und mit mehr oder weniger Erfolg, die nächste Stufe zu erklimmen, und lernen dabei, mit jeder Eventualität zurechtzukommen.

Zunächst unbeirrbar und ohne zu verweilen, zumindest bis zum ersten Sturz (der uns an den Anfang zurückkatapultiert). Es ist ein harter Schlag für unser Ego, wenn uns klar wird, dass wir wieder von vorne anfangen müssen, um vorwärtszukommen … Aber wir tun es.

Und ganz nebenbei lernen wir, dass man den Weg nach oben in Etappen zurücklegen muss, zwei Schritte vor und einen zurück, drei Schritte vor und einen oder zwei zurück.

Wir alle haben so angefangen und uns so manches Mal wie ein unbedeutendes Staubkorn in einem unendlichen Kosmos gefühlt … Und dann machen wir uns mit Geduld, Mühe, Eifer und Verzicht auf und legen den ganzen Weg des Wachsens zurück, immer weiter und weiter auf unserer Ebene nach oben.

Eines Tages, früher oder später, ist es so weit.

Wir sind am höchsten Punkt angekommen.

Und uns wird auf einmal klar, dass wir etwas Bedeutendes geschafft haben. Und uns wird klar, dass es gut ist, dort zu sein, sehr gut.

Die Übrigen, die auf ihren eigenen Wegen auf derselben Ebene unterwegs sind, vielleicht noch ein bisschen weiter unten, schauen zu uns auf. Auch sie sehen, was wir geschafft haben: Wir sind oben angelangt. Einige lächeln, andere applaudieren. Sie blicken erneut zu uns. Sie suchen unsere Nähe, loben uns, bewundern uns. Viele fragen arglos: Wie hast du das gemacht? Phantastisch! Wie hast du das gemacht?

Wir würden gern antworten, doch dann wird uns klar, dass die Frage rhetorisch ist und eine Antwort eigentlich sinnlos, zumindest für die Fragenden … Und doch zwingt uns ihr Verhalten, zurückzublicken auf alles, was wir auf unserem Weg erlitten, durchlebt und verloren haben, und wir erkennen, dass das Vergangene die Mühe wert war, wenn es der Preis dafür war, hier zu sein. Nicht wegen der Bewunderung der anderen, sondern wegen des Wissens, wie weit wir von dem Nichts entfernt sind, das wir einmal waren.

Die Zeit vergeht …

Und nachdem man immer wieder jeden Punkt der Ebene erkundet hat, merkt man, dass man nicht ewig dort verharren kann. Man bewegt sich immer routinierter; beherrscht die ganze Ebene, meistert jede Schwierigkeit immer gekonnter, immer schneller …

Die anderen jubeln vor Begeisterung, als wir, gewollt oder ungewollt, mit dem Kopf gegen die Decke stoßen …

Und dann kommt der große Augenblick, verbunden mit immer stärkeren Nackenschmerzen, weil wir die ganze Zeit mit dem Kopf dort oben festhängen: Der Erfolg und der Beifall beginnen uns zu langweilen, und wir verlieren das Interesse daran, an diesem vielbeneideten Ort zu sein.

Das ist der Moment, in dem man die große Entdeckung macht:

In der Decke befindet sich ein verborgener Ausgang. Eine Art Falltür, die sich nach oben öffnet und aus der Ebene herausführt. Eine Öffnung, die man erst sieht, wenn man ganz dort oben mit dem Kopf an der Decke klebt.

Man öffnet die Tür … nur ein klein wenig … und schaut …

Die Tür führt zu einer weiteren Ebene, von der wir noch nie zuvor gehört haben.

Wir sind noch nie auf den Gedanken gekommen, dass diese Ebene, auf der wir uns von jeher bewegt haben, nicht die einzige sein könnte.

Und man steckt den Kopf durch die Luke. Und stellt fest, dass die Ebene, die wir nun erreichen, genauso groß ist wie die vorherige, vielleicht noch größer. Durch das, was wir bisher gelernt haben, wissen wir, dass wir hindurchschlüpfen und weitergehen könnten, um Neues zu entdecken und weiter zu wachsen, aber wir ahnen, dass es kein Zurück mehr gibt, falls wir es tun, und, was noch schlimmer ist: Wir wissen – ohne zu wissen, woher –, dass wir niemanden mitnehmen können. Es ist ganz klar: Jeder kann nur weitergehen, wenn es für ihn an der Zeit ist, und dies hier ist unsere Zeit, einzig und allein unsere.

Es ist ein schmerzlicher Gedanke, alle zurückzulassen und alleine weiterzugehen.

»Ich warte auf euch … Dann können wir zusammen weitergehen«, verspricht man, ohne dass die anderen überhaupt verstehen, was man sagen will.

Aber die Zeit wird lang, der Nacken schmerzt, und das Nichtstun wird unerträglich. Und alles wird sinnlos und belanglos.

Bis wir eines Tages ganz unerwartet durch die Tür rutschen, fast hindurchgestoßen werden und diese wie erwartet zufällt und uns einsam auf der neuen Ebene zurücklässt.

Einmal auf der anderen Seite, stellen wir wie schon in anderen Momenten und Situationen fest, dass wir uns entscheiden könnten, dort zu bleiben, wo wir sind, am Anfang von allem, oder aber vorwärtszugehen, doch was wir ganz sicher nicht können, ist umkehren.

Viele von denen, die auf der vorangegangenen Ebene zurückbleiben, halten uns für ein Vorbild, dem sie folgen können, sie erzählen uns ihre Probleme und lauschen aufmerksam unseren Antworten. Und das ist kein Verdienst, es ist eine logische Folge.

Andere sind verärgert und kritisieren uns grundlos. Und das ist noch nicht das Schmerzhafteste. Schmerzhafter ist, dass keiner der bisherigen Weggefährten wirklich versteht, was wir empfinden …

Als Neuankömmling auf der neuen Ebene hat man ein seltsames Déjà-vu.

Wieder steht man unten, in der hintersten Ecke …

Wieder allein …

Wieder voller Ängste und manchmal verzweifelt …

Wieder fühlen wir uns wie ein wertloses, unbedeutendes Nichts, auch wenn wir jetzt »ein Nichts auf einer höheren Bewusstseinsstufe« sind, mit der Erinnerung daran, dass wir einmal für andere ein Führer, ein Lehrer, ein Vorbild waren.

Sie applaudieren immer lauter, aber auf der neuen Ebene kann man sie fast nicht hören; vielleicht braucht man nicht mehr so viel Anerkennung und Wertschätzung.

Sie wissen es nicht, aber wir sind nicht mehr dieselben.

Erstes Buch

Der Weg

Einleitung

Der freie Wille gibt uns die Möglichkeit, zu lernen oder nicht zu lernen, das Gute zu tun oder das Schlechte; zu lieben oder der Liebe zu entsagen und sogar, leben zu wollen oder nicht (und nicht immer ist nicht leben wollen gleichbedeutend damit, dass man versucht, sich umzubringen). Wir sind frei, und wir können diese Freiheit dazu nutzen, uns selbst als Menschen und die Welt um uns herum besser zu machen oder auch das genaue Gegenteil. Der Mensch ist kein Ding unter vielen. Die übrigen Dinge bedingen einander; der Mensch aber bestimmt in letzter Instanz über sich selbst. Was innerhalb der Grenzen seiner Möglichkeiten und seiner Umgebung aus ihm wird, muss er selbst erschaffen.

Viktor Frankl

Über die Spiritualität

Wir alle sind irgendwann in unserem Leben, was das Spirituelle betrifft, durch eine Phase der Orientierungslosigkeit gegangen. Verstärkt noch durch das kommunikative Chaos, das es bedeutet, über etwas zu sprechen, das für einige ein Rätsel ist, für andere eine Religion oder eine Philosophie und für wieder andere eine Art okkulte Wissenschaft.

Auch wenn ich gleich zu Beginn klarstellen möchte, dass jeder seine eigene Haltung haben kann (vor allem angesichts des Fehlens sprachlicher Übereinkünfte), erscheint es mir wichtig, zu betonen, dass wir in diesem Buch die meiste Zeit von Spiritualität im Sinne der Verbindung des Menschen zur spirituellen Welt sprechen, verstanden als die Summe der Wesenszüge jedes Einzelnen, die über seine irdische Bestimmung (Name, Alter, Personalausweisnummer, Besitz und berufliche Position), seine Erfolge und die Anerkennung durch seine Mitmenschen hinausgehen. Die Welt der Beziehung des Einzelnen zum nicht Greifbaren, Übersinnlichen, all jenem, was wir als grundlegend erachten oder erahnen, was das Wesentliche und Innerste jeder Person ausmacht.

Diese Definition mag dir zu vage oder ambivalent erscheinen, aber sie beruht auf meiner grundlegenden Absicht, ein neutrales Konzept von Spiritualität zu vermitteln, dem jeder zustimmen kann, um ihm dann seine persönliche Note hinzuzufügen und damit die Substanz seiner Erfahrungen und das Ergebnis seiner individuellen Suche. Das selbst Erlebte ist wie immer am nützlichsten, außer natürlich, man versucht es zur Rechtfertigung eines radikalen Fundamentalismus zu nutzen, der uns vom Entscheidenden abhält: der Möglichkeit, es mit anderen zu teilen.

Deshalb hoffe ich, dass das Konzept von Spiritualität, das ich hier darzustellen versuche, so einfach, so umfassend und so glaubens- und religionsunabhängig ist wie nur möglich.

Eingedenk der Theorie von Ockhams Rasiermesser, auf die wir später noch zu sprechen kommen, werde ich versuchen, immer die einfachsten Worte, die naheliegendsten Fragen und die unkompliziertesten Beschreibungen zu wählen. Nicht die bequemsten, nicht unbedingt die, die meinem eigenen Geschmack am nächsten kommen, nicht zwangsläufig die kürzesten, noch diejenigen, die irgendeine erlauchte Mehrheit für die angemessensten hält.

Ich hoffe, dass mir das Wissen hilft, dass ich selbst auf diesem Weg unterwegs bin. Um auf die spirituelle Ebene zu gelangen, ist es notwendig gewesen, einige Gemeinplätze hinter mir zu lassen, die einen großen Teil meines Lebens bestimmten. Aus den Rollen auszubrechen, die ich in meiner Familie, bei meiner Arbeit und bei meinen Freunden einnahm. Meinen Überzeugungen zu misstrauen, mich von nahezu allen Vorstellungen zu befreien, die ich von mir selbst hatte, und mich meinen Gefühlen zu überlassen, und mochten sie noch so widersprüchlich sein …

Wenn ich tatsächlich in der Lage wäre, diesem Weg zu folgen, wenn ich mich endgültig dazu durchringen könnte, die Sicherheiten hinter mir zu lassen, die all diese Bezüge mir geben, und immer weiterzugehen, dann bin ich sicher, dass irgendwann das Wahrhaftigste in mir zum Vorschein kommt, dass sich das Innerste meiner Person offenbart und die Quintessenz dessen fließt, was mich ausmacht.

Diese Entdeckungsreise (und ich spreche jetzt von meiner, als ich beschloss, dieses Buch zu schreiben) ist nicht auf ein Ziel ausgerichtet, sondern will eine Richtung weisen auf dem Weg zu dem, was schon der Titel des Buchs ankündigt: die Möglichkeit, diesen Weg zu finden, von dessen Gipfel aus wir immer weitere Höhen erklimmen können (so die Definition des Sufismus von Spiritualität und Erleuchtung).

Einen spirituellen Weg im 21. Jahrhundert einschlagen

Die neuen Technologien, die alle alten Paradigmen in Frage stellen, konfrontieren uns und unsere Kinder mit Gegebenheiten, die man sich vor dreißig oder vierzig Jahren nicht einmal hätte vorstellen können. Es gibt Situationen, Konflikte und sogar Verbrechen (das Angebot von Kinderpornographie und Auftragsmorden oder auch die öffentliche Preisgabe des Privaten im Internet, um nur einige Beispiele zu nennen), mit denen man noch nicht adäquat umgehen kann, weil die Gesetze nicht berücksichtigen, dass es so etwas geben könnte, und weil die Sicherheitskräfte noch nicht über die Mechanismen und Möglichkeiten verfügen, sie zu bekämpfen. Man muss sich in Erinnerung rufen, dass diese Generation die erste ist, die das Bild der Erde vom Weltraum aus gesehen hat. Ein kleiner Planet, fast bedeutungslos angesichts der Weite des Universums ringsum und doch »das Haus« sämtlicher Lebensformen, die wir kennen. Eine Welt, die von außen eine Einheit zu sein scheint, obwohl der Mensch alles dafür tut, sie in immer kleinere Entitäten zu gliedern. Mir gefällt die oft gehörte romantische Vorstellung, dass vom Weltraum aus die Ländergrenzen nicht sichtbar sind; von weit weg betrachtet, sind wir alle eins.[1]

Vielleicht erklärt und rechtfertigt dies das neuerwachte Interesse der Gesellschaft am Spirituellen. Es ist wie ein Versuch, uns nicht allzu weit voneinander zu entfernen, die Menschheit zu bewahren, solange noch Zeit ist.

In den letzten Jahren wird mancherorts eine Spiritualität propagiert, die nicht einigen wenigen Auserwählten vorbehalten, sondern für alle verständlich ist. Eine neue Dimension des Menschlichen, die uns einen Weg eröffnet, das Chaos aus Angst, Gewalt und der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu überwinden.

Eine Spiritualität, die »humanistisch« zu nennen ich mir erlaube, weil sie sich einige Leitgedanken des Humanismus zu eigen macht, wie er heute verstanden wird, insofern, als der Mensch ungeachtet seiner Rasse, seiner Religion, seiner Kultur und seiner finanziellen Situation stets im Mittelpunkt stehen und das Ziel aller Überlegungen und Bemühungen sein sollte.

Eine Spiritualität, die auf der Vorstellung basiert, dass Unterschiede uns bereichern und ergänzen. Die nach der absoluten Freiheit aller strebt, die keine Unterscheidung der Menschen in »Bessere« und »Schlechtere«, in »die da oben« und »die da unten«, »die, die befehlen« und »die, die gehorchen« zulässt, insbesondere, weil sie versucht, der Menschheit die Augen für eine Welt zu öffnen, die dem Wichtigen Bedeutung zumisst und nicht dem Überflüssigen.

Anfang der neunziger Jahre erlebte der gregorianische Gesang in Europa eine neue Blüte. Dieser lateinische Gesang ohne jede instrumentale Begleitung entstand in den Klöstern des Mittelalters und wird bis heute in den meisten Klostergemeinschaften nahezu unverändert gepflegt. Die Geschichte erzählt, dass er in Frankreich zur Zeit Papst Gregors des Großen entstand, daher der Name gregorianisch. Traditionell wird das französische Kloster von Solesmes als die Wiege des gregorianischen Gesangs und als Gralsstätte der Bewahrung dieser Musik angesehen. Doch als die Gregorianik in den Neunzigern wieder in Mode kam, geschah dies nicht aufgrund einer Schallplatte der französischen Mönche, sondern durch eine Aufnahme aus einem Kloster in der zentralspanischen Provinz Burgos namens Santo Domingo de Silos.

Die Mönche von Silos hatten mit einfachsten technischen Mitteln eine Platte aufgenommen, die ihren Weg aus dem kleinen Dorf in die Welt hinaus fand. Sie wurde, so schätzt man, über eine Million Mal kopiert und überschritt alle Grenzen. Monatelang suchten Tausende von Leuten erfolglos in den Schallplattenläden nach diesen gregorianischen Gesängen. Aufgrund der Nachfrage in Ländern wie den USA wollte die bekannteste Plattenfirma der Welt die Rechte an diesem Projekt erwerben, in dem sie eine Gelddruckmaschine witterte. Auf dem Höhepunkt der Mund-zu-Mund-Propaganda, als unzählige schlechte Tonbandmitschnitte die Runde machten, schickten die Bosse der größten Plattenfirma einen langen, einschmeichelnden Brief an die Mönche von Silos, in dem sie ihnen einen millionenschweren Vertrag für eine weitere Platte anboten, diesmal mit der neuesten Technik aus ihrem Hause. Die Mönche lehnten ab, obwohl das Angebot sämtliche Einnahmen, die das Kloster seit Jahrhunderten durch den traditionellen Verkauf von Likör und Gebäck erwirtschaftete, bei weitem überstieg.

Die Plattenbosse nahmen die Absage nicht einfach so hin. Sie dachten, es handele sich um ein Kommunikationsproblem und die Mönche hätten ihr Angebot nicht verstanden. Die Verantwortlichen beschlossen, von den USA nach Spanien zu fliegen, um persönlich mit Pater Clemente, dem Abt des Klosters, zu sprechen. Da Silos logischerweise keinen Flughafen besaß, charterten sie in Spanien einen Hubschrauber, der sie zu dem Kloster bringen sollte. Um landen zu können, hatten sie vorher eine beachtliche Summe hinblättern müssen, damit auf einer nahe gelegenen Wiese ein provisorischer Hubschrauberlandeplatz eingerichtet werden konnte. Der Deal, der ihnen vorschwebte, rechtfertigte jede Investition.

Als die Amerikaner im Kloster ankamen, empfing Pater Clemente sie genauso, wie er auch jeden einfachen Besucher empfing. Die Plattenbosse legten ihre Argumente in Form eines Vertrags auf den Tisch und Pater Clemente die seinen: Die Berufung der Mönche, so sagte er, sei nicht die Musik, sondern das spirituelle Leben. Sie hätten bereits eine Platte aufgenommen und sollten nicht ständig von ihren alltäglichen Pflichten abgelenkt werden. Daraufhin brachten die Plattenbosse das finanzielle Argument vor: Mit so viel Geld könne das Kloster die sicherlich notwendigen Reparaturen vornehmen; sie könnten sogar diesen neuen Gebäudeflügel in Angriff nehmen, ein altes Vorhaben des Ordensgründers, das immer wieder aufgeschoben wurde.

»Pater, bei allem Respekt«, sagte schließlich der, der wie der oberste Wortführer der Abordnung aussah, »wenn Sie unseren Vertrag nicht akzeptieren und, wie Sie sagen, auch den der Konkurrenz ablehnen werden, die mit Sicherheit bald hier aufkreuzen wird, wo wollen Sie das Geld für alle diese Baumaßnahmen hernehmen?«

Doch auch dieses Argument ließ Pater Clemente kalt. Er lächelte nur und sagte:

»Darum solltest du dir keine Sorgen machen, mein Sohn. Der Herr wird es richten.«

Ich denke nicht, dass Pater Clementes Antwort die Plattenbosse wirklich zufriedenstellte, denn als sie merkten, dass nichts zu machen war, verließen sie wütend das Kloster und stiegen wieder in den Hubschrauber, ohne auch nur ein Wort mit einem der Mönche zu wechseln, die im Klosterhof standen und den Besuchern zum Abschied hinterherwinkten.

Pater Clemente blieb in seinem Arbeitszimmer, um ein Paar zu empfangen, das den priesterlichen Segen für sein noch ungeborenes Kind erbeten hatte. Mit seinem ewigen Lächeln bat Pater Clemente die beiden herein und unterhielt sich lange mit ihnen, bevor er ihnen seinen Segen erteilte. Es war dasselbe Lächeln, mit dem er einen Plattenvertrag über Millionen von Dollar abgelehnt hatte, das gleiche Lächeln, mit dem er einige Tage später das Angebot eines winzigen Verlages für ein Buch annahm, das dem Kloster natürlich nicht mehr einbringen würde als die paar Peseten aus den Beteiligungen an möglichen Verkäufen.

Mit aller Liebe und ganz sicherlich mit einem Lächeln machte sich Pater Clemente an die Vorbereitung seines Buches: eine wunderbare Zusammenstellung von Texten verschiedener Autoren aus allen Zeiten, die eines gemeinsam haben: Sie schildern den Weg, dem sie gefolgt sind, um Gott näherzukommen. Das Buch trägt den Titel Gott begegnen.

Vielleicht denkst du wie ich, dass die Mönche das Angebot hätten annehmen sollen. Schließlich hätten sie damit sakrale Musik in Millionen von Haushalte gebracht. Schließlich wäre es eine Möglichkeit gewesen, mit dem Geld aus den Plattenverkäufen Gutes für die Gläubigen zu tun. Schließlich war ja nichts Schlechtes oder Verbotenes daran, zum Lobe Gottes zu singen, ganz im Gegenteil …

Doch die Mönche von Silos sahen das anders.

Wie Pater Clemente selbst schreibt: Es gibt nicht den einen, einzigen spirituellen Weg, so dass man unmöglich mit Gewissheit sagen kann, ob diese oder jene Entscheidung richtig oder falsch ist. Ich kann ihn auf diese Weise gehen und du auf eine völlig andere. Man kann nach Norden gehen und der andere nach Süden und trotzdem am Ende gemeinsam an einem Tisch sitzen, denn der Weg ist nicht vorgegeben, und wie der Pater ebenfalls in seinem Buch schreibt: »Das Geheimnis besteht darin, zu gehen, nicht in der Richtung, die man einschlägt, denn wer auf der Suche nach einem spirituellen Weg ist, hat ihn bereits gefunden.«

Spiritualität als praktische Erfahrung

Wie wir alle wissen, wird viel über Spiritualität geredet. Einige sind auf der Suche nach ihr, andere präsentieren sich als Gurus, die behaupten, den einzig wahren Weg zu kennen. Meine persönliche Erfahrung, die auch etliche meiner Patienten bestätigt haben, scheint klar darauf hinzudeuten, dass der Weg umso falscher ist, je komplexer und ausgefeilter die verlangten Mittel sind. Deshalb sollte es auf unserer Suche nach Spiritualität der erste und einfachste Schritt sein, einfach loszulaufen, um unterwegs zu lernen.

Die Suche, um die es geht …

ist ein Weg ohne Ziel, aber mit großen Freuden.

ist eine Wanderung ohne Karte, aber mit einer Richtung.

ist ein einzigartiger und persönlicher Weg, der dennoch allen offensteht.

ist eine Straße ohne Ende, die man aber jederzeit verlassen kann.

ist eine Reise, die zu unternehmen man manchmal keine Wahl hat und die dennoch stets voller Wahlmöglichkeiten steckt.

In den achtziger Jahren hauchte Steven Spielberg mit Indiana Jones dem Genre des Abenteuerfilms neues Leben ein. In einem der letzten Filme der Reihe macht sich der berühmte Archäologe auf die Suche nach dem Heiligen Gral. Als Ausgangspunkt seiner Nachforschungen dient ihm das Tagebuch seines Vaters, in dem dieser jahrelang sorgfältig alle Spuren und Hinweise auf die berühmte Reliquie vermerkt hatte.

Im Laufe des Films gelingt es »den Bösen«, das Tagebuch zu stehlen, doch schon bald stellen sie fest, dass es ihnen ohne die beiden Jones nichts nützen wird, weil nur sie die Aufzeichnungen entschlüsseln können. Indiana und seinem Vater ergeht es ohne ihr Tagebuch nicht besser.

Hier spiegelt der Film auf geniale Weise zwei Grundprinzipien jeder Suche nach Erkenntnis wider: Jeder Schritt ist die Basis und das Fundament, auf dem alle weiteren Schritte aufbauen. Und jede Notiz und jeder Hinweis auf dieser Suche sind nur für den hilfreich, von dem sie stammen. Anders gesagt, wir können den Weg nur selbst in Angriff nehmen und sind dabei auf all das angewiesen, was wir zuvor gelernt haben.[2]

Um das Leben seines Vaters zu retten, ist Indiana schließlich gezwungen, zum Gralstempel zu gehen und unter Hunderten von Kelchen den wahren Gral herauszufinden. In weiser Entscheidung (so die Botschaft ans Publikum) verschmäht er die kostbaren, glänzenden Gefäße, als sei etwas derart Heiliges nicht mit materiellen Werten vereinbar, und greift nach dem einfachsten, kärglichsten Holzbecher, bei dem es sich – im Film – tatsächlich um den Heiligen Gral handelt.[3]

Ein Ausflug in die Historie: Körper, Seele und Geist

Unsere frühen Wurzeln sowohl in philosophischer als auch in sprachlicher Hinsicht verbinden uns mit dem alten Griechenland. Seit jener Zeit werden die Wörter Körper und Seele verwendet, um die beiden Instanzen zu bezeichnen, die den Menschen als Ganzes ausmachen. Ein Binom, dessen beide Glieder manchmal untrennbar eins sind, andere Male ebenso getrennt wie gegensätzlich. Später kam noch der Begriff des Geistes als etwas von der Seele zu Trennendes hinzu (deren Bestandteil er Platon zufolge ist); er umfasste all jene zutiefst innerlichen Aspekte, die nicht an das Irdische gebunden sind, weder als Materie noch als Emotion, sondern über das Denken und Handeln des Menschen hinausgehen.

Wollte ich das Bild der Kutsche wiederaufnehmen, das ich in jeder meiner Abhandlungen über die vier Wege verwendet habe, ließe sich ohne weiteres auch unsere neue Suche in diese Metapher kleiden. Die Kutsche als solche wäre auch hier der Körper, der Kutschbock und die Pferde stünden für die Aspekte der Seele, wie wir sie heute definieren, und der Reisende, der ewig Reisende, hat ziemliche Ähnlichkeit mit dem Geist. Einerseits ist er das einzige Teil, das nicht unbedingt notwendig ist, damit sich die Kutsche vorwärtsbewegt; andererseits das einzige, das verhindert, dass die Reise umsonst ist.

Keine Frage, der Körper ist unerlässlich für unser irdisches Leben, aber darüber hinaus ist er nach klassischer Vorstellung auch der Sitz der Seele, vom ersten Atemzug bis zum letzten. Es ist folglich ein naheliegender Schluss, dass der Körper auch für die Erforschung der spirituellen Ebene unerlässlich ist.

Wie bei jeder Wanderung durch unbekannte Gefilde fällt der Weg leichter, wenn wir ihn mit einem gesunden, kräftigen Körper angehen, und dafür ist es unbedingt nötig, ihn mit Respekt und Achtsamkeit zu behandeln. Man braucht seinen Körper nicht täglich stundenlang zu stählen, um beispielsweise zu meditieren, aber ein wenig körperliche Betätigung, in welcher Disziplin auch immer, kann, auch wenn sie aus anderen Gründen betrieben wird, eine der Säulen des Geisteslebens sein und verdient es, dass wir ihr unsere Aufmerksamkeit widmen.

Ein Mensch, der Raubbau an seinem Körper betreibt, ist eher dessen Sklave als dessen Herr, und das ist nicht der beste Ausgangspunkt, um die spirituelle Ebene zu durchwandern und zu erforschen.

Nehmen wir ein Beispiel.

Atemexperten berichten, dass zu »verkopfte« Menschen häufig die Tendenz haben, beim Einatmen nur die obere Muskulatur des Brustkorbs zu verwenden (»als wollten sie mit dem Kopf atmen«, wie meine Lehrmeisterin Raj Dharwani sagte), und so die Interkostalmuskulatur stark beanspruchen, während die natürliche Arbeit des Zwerchfells unterbleibt. Diese sogenannte hohe Atmung verhindert, dass sich die Bronchien im unteren Teil der Lunge vollständig leeren; es bleibt immer ein wenig Luft zurück, Residualluft genannt, die nie erneuert wird und eine unzureichende Sauerstoffsättigung des Blutes zur Folge hat. Über einen längeren Zeitraum kann dies zu schwerwiegenden und sogar irreversiblen Atemwegskomplikationen führen. Die Zwerchfellatmung hingegen verhindert nicht nur das Zurückbleiben von verbrauchter Luft, sondern führt zu einer dauerhaften Entspannung des Solarplexus.

Ich erzähle das, weil die Atmung, obwohl ein rein körperlicher Vorgang, zweifellos unser ganzes Sein beeinflusst. Es gibt sogar verschiedene fernöstliche, auf dem Yoga basierende Denkrichtungen, die den Weg zum Spirituellen fast ausschließlich dadurch suchen, dass sie das richtige Atmen lehren. Körper und Geist erziehen, indem man jeden Tag eine gewisse Zeit damit verbringt, auf seine Atmung zu achten. Nach dieser Überzeugung kann die richtige Atmung für sich allein der Weg zur Harmonie von Körper und Geist sein.

Als Buddha gefragt wurde, was der erste und wichtigste Schritt zur Erleuchtung sei, antwortete er:

»Wenn du einatmest, musst du dir vollkommen bewusst sein, dass du einatmest … Und wenn du ausatmest, musst du dir vollkommen bewusst sein, dass du ausatmest … Und zwischen einem Atemzug und dem nächsten musst du dir vollkommen bewusst sein, dass du weder einatmest noch ausatmest.«

Für viele Religionen ist der Körper nicht nur ein heiliger Ort, sondern »verkörpert« darüber hinaus das zentrale Bindeglied zwischen Mensch und Gott. Anders gesagt, wurde er uns vom Göttlichen gegeben, damit wir auf ihn achten und dafür Sorge tragen, dass er uns »ein Leben lang« begleitet.

In der jüdischen Tradition beispielsweise ist diese Vorstellung so grundlegend, dass Angriffe auf das eigene Leben oder die Schädigung des eigenen Körpers eines der drei Dinge sind, die ein Gläubiger niemals tun darf, nicht einmal mit der Begründung, dadurch größeren Schaden von seinem Leben oder seiner Unversehrtheit abzuwenden.[4]

Für die von uns, die das Glück hatten, Michelangelos geniale Fresken in der Sixtinischen Kapelle mit eigenen Augen zu sehen, liegt alles, was über die Göttlichkeit des Körpers gesagt wurde, völlig klar auf der Hand. Während ich dies schreibe, erinnere ich mich lebhaft an die majestätische Darstellung Gottes, der mit der Fingerspitze Adams Finger berührt und mit dieser Berührung das Wunder der Schöpfung symbolisiert.

Wir könnten nun dagegenhalten, dass zu jener Zeit eine übertriebene Schamhaftigkeit herrschte, die absurderweise und zu Unrecht dazu führte, dass Teile dieser herrlichen Körper übermalt wurden, aber wir sollten akzeptieren, dass wir es, wenn es um den gesunden Umgang mit unserem Körper geht, nicht besser wussten und konnten.

Auch wir heutigen Männer und Frauen sehen den Körper entweder als unseren Besitz an, so als handele es sich um ein Kleidungsstück (ich trage ihn, er stört mich, ich verändere ihn, ich nutze ihn als Köder oder Verlockung), oder wir übergehen ihn mit stolzer Verachtung (ich vergesse ihn, ich schade ihm, ich zerstöre ihn, ich schätze ihn gering).

Ich fühle mich ein wenig mehr verantwortlich als andere, wenn ich mir bewusstmache, dass die Medizin ein gerüttelt Maß an Schuld an dieser krankhaften, gespaltenen Sicht auf unseren Körper hat.

Als ich in jungen Jahren Medizin studierte (und, hey, das ist noch nicht so lange her …), war es in der Wissenschaft allgemein akzeptiert, dass Körper und Geist zwei verschiedene Welten sind und dass für beide zumindest unterschiedliche Heilmaßnahmen galten: Was gut war für den Geist, war mit Sicherheit schlecht für den Körper und umgekehrt.