9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

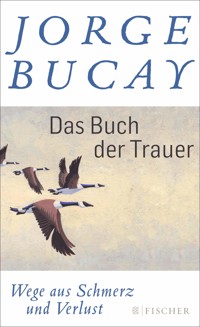

›Das Buch der Trauer‹ führt uns nach einem schmerzlichen Verlust beherzt und einfühlsam zurück ins Leben. Jorge Bucay zeigt, wie Trauerarbeit gelingen kann. In ›Das Buch der Trauer‹ fächert er die ganze Vielfalt der Verluste auf, mit denen wir uns im Leben konfrontiert sehen. Und er gibt anhand seiner profunden psychologischen Erfahrungen eine Hilfe zur Selbsthilfe. Anschaulich macht er uns bewusst, was es heißt, den Schmerz anzunehmen, sich der Trauer zu stellen. Denn nur so – und davon ist er überzeugt – werden wir uns von unserem Kummer befreien können und die Erfahrung machen, dass auch nach den größten Verlusten das Leben wieder auf uns wartet. »Verluste sind Teil unseres Lebens. Sie sind allgegenwärtige und unvermeidliche Konstanten. Und wir nennen sie notwendige Verluste, weil wir an ihnen wachsen. Das, was wir sind, sind wir durch alles, was wir verloren haben, und dadurch, wie wir mit diesen Verlusten umgegangen sind.« Jorge Bucay

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Jorge Bucay

Das Buch der Trauer

Wege aus Schmerz und Verlust

Über dieses Buch

›Das Buch der Trauer‹ führt uns nach einem schmerzlichen Verlust beherzt und einfühlsam zurück ins Leben.

Jorge Bucay zeigt, wie Trauerarbeit gelingen kann. In ›Das Buch der Trauer‹ fächert er die ganze Vielfalt der Verluste auf, mit denen wir uns im Leben konfrontiert sehen. Und er gibt anhand seiner profunden psychologischen Erfahrungen eine Hilfe zur Selbsthilfe. Anschaulich macht er uns bewusst, was es heißt, den Schmerz anzunehmen, sich der Trauer zu stellen. Denn nur so – und davon ist er überzeugt – werden wir uns von unserem Kummer befreien können und die Erfahrung machen, dass auch nach den größten Verlusten, das Leben wieder auf uns wartet.

»Verluste sind Teil unseres Lebens. Sie sind allgegenwärtige und unvermeidliche Konstanten. Und wir nennen sie notwendige Verluste, weil wir an ihnen wachsen. Das, was wir sind, sind wir durch alles, was wir verloren haben, und dadurch, wie wir mit diesen Verlusten umgegangen sind.« Jorge Bucay

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Jorge Bucay, 1949 in Buenos Aires, Argentinien, geboren, stammt aus einer Familie mit arabisch-jüdischen Wurzeln. Aufgewachsen ist er in einem überwiegend christlichen Viertel von Buenos Aires. Er studierte Medizin und Psychoanalyse und wurde zu einem der einflussreichsten Gestalttherapeuten.

Jorge Bucay ist im wahrsten Sinn des Wortes ein geborener Geschichtenerzähler. Sein großer internationaler Erfolg verdankt sich der Erfahrung und Kenntnis unterschiedlichster kultureller Einflüsse und seinem stupenden Wissen über den Menschen. Seine Bücher reflektieren alle diese Einflüsse und seine jahrelange therapeutische Erfahrung.

Lisa Grüneisen, 1967 geboren, arbeitet seit ihrem Studium der Romanistik, Germanistik und Geschichte als Übersetzerin. Sie übersetzte unter anderem Carlos Fuentes, Miguel Delibes, Alberto Manguel und Frida Kahlo.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

Zitatnachweis:

Antoine de Saint-Exupéry, ›Der kleine Prinz‹, in der Übersetzung von Grete und Josef Leitgeb, Karl Rauch Verlag

William Shakespeare, König Johann, 3. Aufzug, 4. Szene, in der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel

Die spanische Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel ›El camino de las lágrimas‹

© 2001/2003 Jorge Bucay

The translation follows the edition by Editorial Sudamericana, S.A., Buenos Aires 2003

Published by arrangement with UnderCover Literary Agents

Für die deutsche Ausgabe:

© 2015 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main

ISBN 978-3-10-402824-8

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Widmung

Kursbuch

Die Allegorie von der Kutsche III

1 Sich auf den Weg machen

Vom Sinn der Tränen

Der Kreislauf des Kontakts

2 Verluste sind notwendig

Verlust als Herausforderung

Große und kleine Verluste

Und was kommt dann?

Warum leiden wir?

Die Trauer um das, was niemals war

Zurücklassen

Der Prozess der Verinnerlichung

3 Traurigkeit und Schmerz Zwei heilsame Weggefährten

Normale Trauer

Sich der Trauer stellen

4 Was ist Trauer?

Empfehlungen für den Weg der Tränen (und wie man ihn überlebt)

5 Etappen des Weges

Heilungsphasen einer normalen Wunde

Abstreiten und Leugnen

Der Prozess der Identifikation als Brücke

Die letzte Etappe auf dem Weg der Tränen

6 Die Zeit des Danach

Trauerzeit

Krankhafte Trauer

Phasen chronischer Trauer

Die dritte Ausflucht

7 Verschiedene Arten des Verlustes Trauer in einem Todesfall

Der Tod eines geliebten Menschen

Trauer um den Verlust des Partners

Scheidung

Der Verlust eines Kindes

8 Trauer um andere Verluste

Älter werden

Trauer um die verlorene Gesundheit

Einige Schlussfolgerungen

9 Jemandem in der Trauer beistehen

Die ersten Stunden. Die Beerdigung und Weiteres

Die nötige Zeit für die Trauer geben

Hilfe von der Gesellschaft Hilfe von Unbekannten

Besondere Situationen Trauern mit jungen Menschen

Den Sterbenden begleiten

10 Ausblicke

Bibliographie

Für Moussy, Susana, Jay und Bachi, deren Abwesenheit mich den Weg der Tränen lehrte.

Kursbuch

Mit Sicherheit gibt es einen Weg,

der vielleicht

auf vielerlei Weise

individuell und einzigartig ist.

Vielleicht gibt es einen Weg,

der mit Sicherheit

auf vielerlei Weise

für alle derselbe ist.

Mit Sicherheit gibt es

einen irgendwie möglichen Weg.

Diesen Weg zu finden und ihn zu gehen, darum geht es. Womöglich wird man zunächst alleine sein und überrascht feststellen, dass man im weiteren Verlauf allen anderen begegnet, die in dieselbe Richtung gehen.

Es wäre gut, dieses einsame, persönliche Wegstück nicht zu vergessen. Es ist unsere Brücke zu den anderen, der einzige Verbindungspunkt, der uns mit der Welt dessen vereint, was ist.

Nennen wir das endgültige Ziel, wie wir wollen: Glück, Selbstverwirklichung, Erleuchtung, Erkenntnis, Frieden, Erfolg, Gipfelpunkt oder einfach nur Ende … Es ist egal. Wir alle wissen, dass es nur darum geht, gut dort anzukommen.

Manche trödeln unterwegs und kommen deshalb ein wenig später ans Ziel, andere entdecken eine Abkürzung und werden zu erfahrenen Wegbegleitern für die anderen.

Einige dieser Wegbegleiter haben mich gelehrt, dass es viele Möglichkeiten gibt, ans Ziel zu gelangen, unendlich viele Routen, Tausende von Optionen, Dutzende Wege, die in die richtige Richtung führen. Einige Wege aber sind Teil all dieser Routen.

Wege, denen man nicht ausweichen kann.

Wege, die man gehen muss, wenn man weiterkommen will.

Wege, auf denen wir lernen, was man wissen muss, um das letzte Wegstück zu erreichen.

Für mich sind diese unerlässlichen Wege die folgenden vier:

Der erste, der Weg der Verantwortlichkeit für das eigene Leben. Ich nenne ihn den Weg der Selbstabhängigkeit.

Der zweite, der Weg der Entdeckung des anderen, der Liebe und der Sexualität. Ich nenne ihn den Weg der Begegnung.

Der dritte, der Weg der Verluste und der Trauer. Ich nenne ihn den Weg der Tränen.

Und der vierte und letzte, der Weg der Vollendung und der Sinnsuche. Ich nenne ihn den Weg des Glücks.

Im Laufe meiner eigenen Reise habe ich die Aufzeichnungen studiert, die andere auf ihrer Reise hinterließen, und einen Teil meiner Zeit damit verbracht, meine eigenen Wegkarten zu zeichnen.

Meine Karten dieser vier Wege wurden für mich in diesen Jahren zu einer Art Kursbuch, das mir half, den verlorenen Weg wiederzufinden.

Vielleicht hilft dieses Kursbuch denen, die wie ich immer wieder vom Weg abkommen, und vielleicht auch jenen, die in der Lage sind, Abkürzungen und Nebenwege zu finden. Aber eine Karte ist immer etwas anderes als das Gelände selbst. Wenn wir durch unsere eigene Erfahrung einen Fehler des Kartographen entdecken, müssen wir den Weg stets aufs Neue korrigieren. Nur so gelangen wir zum Gipfel.

Hoffentlich begegnen wir uns dort.

Das würde bedeuten, dass du dort angekommen bist.

Und es würde bedeuten, dass auch ich es geschafft habe …

Jorge Bucay

Die Allegorie von der Kutsche III

Als ich nach rechts blicke, erschreckt mich plötzlich ein heftiges Rucken der Kutsche.

Ich schaue auf den Weg und stelle fest, dass wir auf den Randstreifen geraten sind.

Ich schreie dem Kutscher zu, dass er aufpassen soll, und er lenkt sofort auf den Weg zurück.

Ich verstehe nicht, wie er so abgelenkt sein konnte, dass er nicht bemerkt hat, wie er aus der Spur gerät.

Vielleicht wird er alt.

Ich drehe mich nach links, um meinem Reisegefährten zu signalisieren, dass alles in Ordnung ist … Aber ich sehe ihn nicht.

Jetzt ist der Schreck groß; noch nie haben wir uns unterwegs aus den Augen verloren.

Seit wir uns begegnet sind, waren wir keinen einzigen Moment getrennt.

Es war eine Übereinkunft ohne Worte.

Wenn der eine stehen blieb, blieb auch der andere stehen.

Wenn der eine seine Schritte beschleunigte, beeilte sich auch der andere.

Wenn einer von uns beiden beschloss, einen Umweg zu gehen, tat es ihm der andere nach.

Und jetzt ist er verschwunden.

Ist plötzlich nicht mehr zu sehen.

Ich lehne mich hinaus und blicke die Straße rauf und runter.

Nichts.

Ich frage den Kutscher, und er gibt zu, dass er ein Weilchen auf dem Kutschbock gedöst hat. Da beide Kutschen ständig gemeinsam unterwegs sind, erklärt er, halte einer der beiden Kutscher oft ein Nickerchen, im Vertrauen darauf, dass der andere ein Auge auf den Weg hat.

Meist waren es die Pferde selbst, die sich dem Tempo des Wagens nebenan anpassten.

Wir waren zwei Menschen, die von derselben Sehnsucht geleitet wurden, zwei Individuen mit einem Verstand. Wir waren wie zwei Wesen in einem einzigen Körper.

Und plötzlich ist da

die Einsamkeit,

die Stille,

die Bestürzung …

War ihm etwas zugestoßen, während ich abgelenkt war und nicht hinsah?

Vielleicht hatten die Pferde die falsche Richtung eingeschlagen, als beide Kutscher schliefen …

Vielleicht war die Kutsche vorausgefahren, ohne überhaupt zu merken, dass wir nicht mehr da waren, und setzte ihren Weg, uns ein Stück voraus, fort.

Ich lehne mich erneut aus dem Fenster und rufe:

»Hallo!!!«

Ich warte einige Sekunden und wiederhole dann noch einmal still für mich:

»Haaallooo!«

Und noch einmal:

»Wo bist du?«

Keine Antwort.

Soll ich umkehren, um ihn zu suchen?

Oder warte ich lieber, bis er wieder auftaucht?

Oder sollte ich mich beeilen, um ihn weiter vorne wieder einzuholen?

Es ist lange her, dass ich vor solchen Entscheidungen stand.

Ich hatte irgendwann beschlossen, an seiner Seite zu bleiben, wohin der Weg uns auch führen mochte.

Doch jetzt …

Die Angst, er könne sich verirrt haben, und die Sorge, es könne ihm etwas zugestoßen sein, machen einer anderen Empfindung Platz.

Was, wenn er beschlossen hat, nicht länger bei mir zu bleiben?

Nach einer Weile begreife ich, dass er nie mehr zurückkehren wird, solange ich auch warte.

Zumindest nicht hierher.

Ich habe die Wahl, weiterzugehen oder hier auf den Tod zu warten.

Auf den Tod warten.

Der Gedanke kommt mir verlockend vor.

Ich schirre die Pferde ab und bitte den Kutscher abzusteigen.

Ich betrachte die Kutsche, den Kutscher, die Pferde, mich selbst …

So fühle ich mich: zerrissen, verloren, am Boden zerstört.

Meine Gedanken sagen mir etwas anderes als meine Gefühle, mein Körper etwas anderes als meine Seele, mein Herz, mein Verstand, der wie gelähmt ist.

Ich blicke auf und betrachte den Weg vor mir.

Von dort, wo ich mich befinde, sieht die Landschaft wie ein Sumpf aus.

Ein paar Meter weiter wird die Erde morastig.

Hunderte von Pfützen und Schlammlöchern zeigen mir, dass der Weg, der nun folgt, gefährlich und rutschig ist …

Nicht der Regen hat die Erde aufgeweicht.

Es sind die Tränen aller, die vorher hier entlangkamen, während sie einen Verlust beweinten.

Auch meine Tränen, fürchte ich, werden bald den Weg benetzen …

1Sich auf den Weg machen

So beginnt der Weg der Tränen.

So machen wir Bekanntschaft mit dem Schmerz.

Mit dieser Last, mit dieser Bürde macht man sich auf den Weg.

Und auch in dem unvermeidlichen, wenngleich fast immer trügerischen Glauben, der scheinbaren Gewissheit, dass ich das nicht ertragen werde.

Auch wenn es unglaublich scheint, zu Beginn dieses Weges denken wir alle, dass es unerträglich ist.

Das ist nicht unsere Schuld, oder zumindest nicht nur …

Unsere Erziehung hat uns beigebracht zu glauben, dass wir nicht in der Lage seien, den Schmerz eines Verlustes auszuhalten. Dass niemand den Tod eines geliebten Menschen überstehen könne, dass ein Weiterleben unmöglich ist, wenn die geliebte Person uns verlässt, und dass wir den abgrundtiefen Schmerz eines großen Verlusts keinen Moment ertragen könnten, weil die Trauer so niederschmetternd und zerstörerisch ist …

Und so leben wir unser Leben in Abhängigkeit von dieser Vorstellung.

Aber wie so oft ist dieser erlernte, anerzogene »Glaube« ein gefährlicher Gesellschafter, der sich in den meisten Fällen als starker Gegner erweist und der uns im Endeffekt viel mehr kostet, als er uns angeblich erspart. Im Fall der Trauer treibt er uns beispielsweise zu der ungesunden Entscheidung, von dem Weg abzukommen, der zu unserer endgültigen Befreiung führt, von dem, was nicht mehr ist.

Die folgende angeblich wahre Geschichte trug sich, so heißt es, irgendwo in Afrika zu.

Sechs Bergleute arbeiteten in einem sehr tiefen Stollen im Inneren der Erde, um Mineralien zu fördern, als plötzlich ein Steinschlag den Eingang zum Stollen verschüttete und sie von der Außenwelt abschnitt. Schweigend sahen sie einander an. Mit einem Blick schätzten sie ihre Situation ab. Aufgrund ihrer Erfahrung war ihnen schnell klar, dass das größte Problem der Sauerstoff werden würde. Wenn sie alles richtig machten, blieben ihnen ungefähr drei, höchstens dreieinhalb Stunden.

Viele Leute da draußen würden wissen, dass sie hier unten festsaßen, aber ein solcher Steinschlag bedeutete, dass man einen neuen Schacht graben musste, um zu ihnen zu gelangen. Würde das gelingen, bevor ihnen die Luft ausging?

Die Minenarbeiter kamen zu dem Schluss, dass sie so viel Sauerstoff wie möglich sparen mussten.

Sie beschlossen, jede körperliche Anstrengung zu vermeiden, löschten die Lampen, die sie dabeihatten, und hockten sich schweigend auf den Boden.

Stumm und reglos in der Dunkelheit sitzend, war es schwer, die Zeit abzuschätzen. Zufälligerweise hatte nur einer von ihnen eine Uhr dabei. Alle Fragen richteten sich an ihn: Wie viel Zeit war vergangen? Wie viel blieb ihnen noch? Und jetzt?

Die Zeit zog sich endlos hin, Minuten wurden zu Stunden, und die Verzweiflung angesichts der Antworten ließ die Situation noch angespannter werden. Dem Vorarbeiter wurde klar, dass sie, wenn sie so weitermachten, vor lauter Angst schneller atmen würden, und das konnte sie umbringen. Also wies er den Mann mit der Uhr an, dass nur noch er die Zeit im Auge behielt. Keiner sollte mehr Fragen stellen, und er würde jede halbe Stunde ansagen.

Der Mann gehorchte und schaute auf seine Uhr. Als die erste halbe Stunde vergangen war, sagte er: »Es ist eine halbe Stunde vorbei.«

Gemurmel wurde laut, die Angst war förmlich mit Händen zu greifen.

Dem Mann mit der Uhr wurde klar, dass, je weiter die Zeit voranschritt, es immer schrecklicher werden würde, ihnen zu sagen, dass die letzte Minute näher kam. Ohne jemandem Bescheid zu sagen, entschied er, dass sie es nicht verdient hatten, vor ihrem Tod so zu leiden. Als er das nächste Mal die halbe Stunde ansagte, waren in Wirklichkeit fünfundvierzig Minuten vergangen.

Da man den Unterschied nicht wahrnehmen konnte, wurde niemand misstrauisch.

Nachdem die Schwindelei erfolgreich gewesen war, machte er die dritte Ansage erst fast eine Stunde später. Er sagte: »Die nächste halbe Stunde ist rum« … Und die fünf glaubten, sie seien insgesamt seit anderthalb Stunden verschüttet, und alle dachten, wie lang sich die Zeit doch hinzog.

Die Rettungsmannschaft machte sich fieberhaft an die Arbeit. Man wusste, in welchem Stollen die Männer eingeschlossen waren und dass es schwer werden würde, vor Ablauf von vier Stunden zu ihnen zu gelangen.

Nach viereinhalb Stunden hatten sie den Durchbruch geschafft. Sehr wahrscheinlich würden sie die sechs Minenarbeiter tot vorfinden.

Doch fünf von ihnen waren noch am Leben.

Nur einer war erstickt … Der mit der Uhr.

So viel Einfluss hat der Glaube auf unser Leben.

Das kann Konditionierung aus uns machen.

Sobald wir sicher sind, dass etwas Schlimmes passieren wird, legen wir es – wissentlich oder unwissentlich – fast darauf an, dass uns etwas von dem vorhersehbar Schlimmen passiert (so gering es auch sein mag), oder wir wehren uns zumindest nicht dagegen.

Allerdings funktioniert der Mechanismus umgekehrt genauso, wie die obenstehende Geschichte zeigt: Glauben wir daran und vertrauen darauf, dass es irgendwie weitergeht, steigen unsere Möglichkeiten, durchzukommen, um ein Vielfaches.

Natürlich, hätte die Rettungsmannschaft zwölf Stunden gebraucht, an eine Rettung der Minenarbeiter wäre nicht zu denken gewesen. Ich behaupte nicht, dass eine positive Einstellung allein imstande wäre, Unglück abzuwenden oder Tragödien zu verhindern. Ich behaupte aber, dass ein Glaube, der sich selbst misstraut, ganz bestimmt die Art und Weise beeinflusst, wie wir Schwierigkeiten begegnen.

Die Geschichte von den Bergleuten sollte uns dazu bringen, an diese Konditionierung zu denken. Das ist das Erste, was man lernen muss. Es ist unbedingt nötig, hier anzufangen, denn einer der folgenreichsten und in die Irre führenden Mythen, mit denen wir erzogen wurden, ist, dass wir nicht auf Schmerz und Verlust vorbereitet sind.

Wir beteuern, ohne nachzudenken:

»Ich hätte nicht weiterleben können, wenn ich dies verloren hätte.«

»Ich kann nicht weiterleben, wenn ich das nicht habe.«

»Ich könnte nicht weiterleben, wenn ich jenes nicht bekomme.«

Wenn ich von den Mechanismen spreche, die zu unserer Abhängigkeit führen, sage ich immer, dass ich im Alter von ein paar Stunden oder Tagen (auch wenn ich es damals noch nicht wusste) natürlich nicht ohne meine Mutter überleben konnte – oder doch wenigstens nicht ohne jemanden, der mir seine mütterliche Fürsorge schenkte. Meine Mutter war damals im wahrsten Sinne des Wortes unentbehrlich für mein Dasein, weil ich ohne sie nicht leben konnte. Mit drei Monaten wurde ich mir dieser Notwendigkeit sicherlich deutlicher bewusst, aber ich entdeckte auch meinen Vater und begann zu begreifen, dass ich wirklich ohne beide nicht leben konnte. Später dann waren es nicht länger mein Vater und meine Mutter, meine FAMILIE war der Keim von allem. Sie gab mir alles, was ich brauchte: Liebe, Gesellschaft, Leichtigkeit, Schutz, Geschenke, Wertschätzung, Rat …

Zu meiner Familie gehörten viele Menschen: mein Bruder gehörte dazu, Onkel und Tanten und auch die Großeltern. Ich liebte sie innig und hatte – daran erinnere ich mich genau – das Gefühl, nicht ohne meine Familie leben zu können.

Dann kam die Schule und mit ihr meine Lehrer, Fräulein Angeloz, Herr Almejún, Fräulein Mariano und Herr Fernández, die ich seinerzeit ebenfalls für unverzichtbar hielt. An der Schule »Républica del Perú« lernte ich außerdem meinen ersten Freund kennen, den liebenswerten »Pocho« Valiente, von dem ich damals dachte, ich könne mich nie, nie, niemals von ihm trennen.

Dann folgten meine Freunde von der weiterführenden Schule und natürlich Rosita … Rosita, meine erste Freundin, ohne die ich natürlich nicht leben konnte, das WUSSTE ich.

Und dann die Theatergruppe, die Billardkumpels und die Uni, die Träume von Karriere, Zukunft und Beruf verhieß. Und natürlich dachte ich, ich könnte ohne meine Karriere nicht leben.

Bis ich nach ein paar ebenfalls unersetzlichen Freundinnen Perla kennenlernte.

Ich spürte sofort, was ich zuvor noch nie empfunden zu haben glaubte: dass ich ohne sie nicht leben konnte.

Vielleicht haben wir deshalb eine Familie gegründet, ohne die ich nicht leben könnte.

Und so entwickelte ich mich weiter und entdeckte andere unersetzliche Dinge: das Krankenhaus, meine Patienten, die Lehre, den einen oder anderen Freund, die Arbeit, finanzielle Sicherheit, ein eigenes Dach über dem Kopf und noch später weitere Menschen, Situationen und Umstände, ohne die weder ich noch ein anderer an meiner Stelle vernünftigerweise hätte leben können.

Bis mir eines Tages – am 23. November 1979, um genau zu sein, ohne dass es einen bestimmten Grund gab, warum es dieser Tag war und kein anderer – klar wurde, dass ich ohne mich nicht leben konnte.

Niemals, niemals war ich mir dessen bewusst gewesen.

Niemals hatte ich bemerkt, wie unersetzlich ich für mich selbst war.

Verrückt, oder?

Die ganze Zeit wusste ich, ohne wen ich nicht leben konnte, und hatte mir niemals klargemacht, dass ich vor allem ohne mich nicht leben konnte.

Interessant ist, dass auch an diesem Punkt sich alltäglich bestätigte, wie schwer es mir immer wieder fallen würde, ohne diese Dinge und Menschen zu leben, doch das änderte nicht im Geringsten den Wert der neuen Erkenntnis.

Es wäre unmöglich für mich, ohne mich zu leben.

Damals begann ich darüber nachzudenken, dass einige der Dinge, die ich erreicht hatte, und einige Menschen, von denen ich glaubte, ohne sie nicht leben zu können, eines Tages nicht mehr da sein würden. Sie konnten sich entscheiden zu gehen; sie mussten nicht zwangsläufig sterben, nur einfach nicht mehr in meinem Leben sein. Dinge konnten sich ändern und Situationen sich völlig anders darstellen, als sie anfangs für mich gewesen waren. Und ich begann zu begreifen, dass ich lernen musste, mich auf diese Verluste vorzubereiten.

Es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand weggeht oder ob dieser Jemand stirbt. Genauso ist es nicht dasselbe, von einer schlechteren in eine bessere Wohnung umzuziehen, wie andersherum. Nicht anders sieht es aus, wenn man eine alte Klapperkiste gegen ein neues Auto eintauscht.

Keine Frage, die Erfahrung des Verlusts ist in all diesen Beispielen verschieden, aber es ist gut, sich von Anfang an darüber im Klaren zu sein, dass es immer mit Schmerz verbunden ist, wenn man etwas, das war, auf dem Weg zurücklässt, um einen anderen Ort zu betreten, wo nur das ist, was ist. Und das, was ist, ist nicht dasselbe, was bislang war.

Noch einmal: Diese Veränderung, sei sie innerlich oder äußerlich, hat IMMER einen Prozess aktiver Anpassung an das zur Folge, was am Neuen anders oder am anderen neu ist, selbst wenn es eine Veränderung zum Besseren ist.

Dieser Prozess ist unter dem Begriff »Trauerarbeit« bekannt, und wie das Wort schon sagt, ist es ein schmerzhafter Prozess.

So offensichtlich es auch scheinen mag, ich werde nie aufhören, diejenigen, die diesen Weg gehen, darauf hinzuweisen:

Trauer … ist schmerzlich.

Man kann nicht verhindern, dass es weh tut.

Zu denken (oder zu merken), dass das, was kommt, besser ist als das, was ich zurücklasse, ist oft ein hervorragender erster Trost, eine kleine Freude, die den Schmerz des Verlusts kompensiert. Aber Vorsicht:

Sie kann den Schmerz KOMPENSIEREN, aber nicht VERMEIDEN.

Sie kann ihn LINDERN, aber nicht VERHINDERN.

Sie kann dazu ERMUTIGEN, weiterzugehen, aber sie kann den Schmerz nicht UNGESCHEHEN MACHEN.

Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich meine erste Praxis aufgab.

Es war eine winzige, wirklich schäbige Mietwohnung mit nur einem dunklen, unwohnlichen Zimmer zum Lichtschacht hin. Damals sagte ich immer im Scherz, dass ich keine klassische Psychoanalyse anbieten könne, weil in diese Praxis kein Sofa passe und der Patient sitzen müsse.

Als ich irgendwann besser zu verdienen begann, beschloss ich, diese Wohnung aufzugeben und in eine größere Praxis umzuziehen, mit zwei Zimmern und in einer besseren Lage.

Für mich war es ein gewaltiger Sprung, ein Symbol für meine Weiterentwicklung und ein Maßstab dafür, dass es bei mir beruflich zu laufen begann.

Und doch fiel es mir furchtbar schwer, diesen Ort, diese erste Praxis zu verlassen, wo ich angefangen hatte. Wäre nicht mein Bruder Cacho gekommen, um mir beim Umzug zu helfen, ich wäre dort sitzen geblieben und hätte die Wände angestarrt, die Decke, die Risse im Bad, den Elektroboiler … Weil ich nicht in der Lage war, die Sachen in Kisten zu packen.

Ich erinnere mich noch, wie Cacho mich fragte:

»Was ist los?«

»Nichts, nichts … Ich lasse mir einfach Zeit«, erklärte ich, und mein Bruder sagte:

»Lass den Quatsch, der Transporter steht unten.«

Er war gekommen, um mir beim Tragen zu helfen, und begann jetzt, die Bilder abzuhängen und auf den Boden zu stellen, und ich sagte Sachen wie: »Nein, lass das da bis zum Schluss …« und hängte das Bild absurderweise wieder an »seinen Platz«.

Er packte Sachen in die Kisten, und ich nahm sie wieder heraus, um sie zu betrachten …

Er fuhr mit dem Aufzug nach unten, um ein paar Kisten zum Transporter zu bringen, und als er zurückkam, hatte ich ein weiteres Bild aufgehängt …

So ging das stundenlang …

Und das alles, um diesen Ort zurücklassen zu können und zu etwas Besserem aufzubrechen, dem Ort, den ich ausgewählt hatte, um es in Zukunft behaglich zu haben …

Das Unglaubliche ist, dass ich mir durchaus darüber im Klaren war, doch das änderte nichts an dem Schmerz, den ich empfand, wenn ich an das dachte, was ich zurückließ.

Immer, wenn man etwas zurücklässt, muss das verarbeitet werden.

Immer wieder muss man Dinge aufgeben, die im Gestern zurückbleiben.

Was in der Vergangenheit zurückbleibt, ist nicht mehr hier, selbst dann nicht, wenn es noch da ist … (?)

Ich meine Folgendes: Ich bin seit dreißig Jahren mit meiner Frau verheiratet. Ich weiß, dass sie immer noch dieselbe ist, sie hat denselben Namen, ich kann sie wiedererkennen, sie sieht der, die sie einmal war, ziemlich ähnlich, aber gleichzeitig weiß ich, dass sie nicht mehr dieselbe ist.

Aus vielerlei Gründen ist sie heute eine völlig andere.

Natürlich haben wir beide uns äußerlich verändert (ich mich mehr als sie), aber es geht noch weiter: Wenn ich an die Perla denke, die Perla einmal war, bringe ich diese irgendwie nicht in Einklang mit der, die sie heute ist. Und in den meisten Fällen ist es so, dass diese mir viel besser gefällt als jene.

Und ich sage: »Diese Perla ist phantastisch, verglichen mit der, die sie mal war. Es ist wunderbar, zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt hat – beeindruckend.« Aber das soll nicht heißen, dass ich nie der Perla nachgetrauert hätte, die sie einmal war.

Und ich rede hier nicht von Tod oder Trennung, sondern einfach nur von jemandem, der heute anders ist, als er früher war.

Noch einmal: Dass die Gegenwart besser ist als die Vergangenheit, bedeutet nicht, dass mir die Trauerarbeit erspart bliebe.

Man muss also lernen, diesen Weg, den Weg der Verluste, zu gehen, man muss lernen, die Wunden zu heilen, die entstehen, wenn sich etwas verändert, wenn der andere geht, wenn eine Situation zu Ende ist, wenn ich nicht länger mein Eigen nennen kann, was ich einmal hatte oder zu haben glaubte (es ist nämlich gar nicht von Bedeutung, ob ich es wirklich besaß oder nicht). Eine Trauer, die nötig ist, um den Verlust zu verarbeiten, den es bedeutet, Pläne und Träume aufgeben zu müssen oder zu der unumstößlichen Erkenntnis zu gelangen, dass ich niemals haben werde, was ich eines Tages zu haben wünschte oder hoffte.

Dieser Weg folgt seinen eigenen Regeln und Richtlinien, und sie zu kennen wird sicher dabei helfen, das Ende des Weges unbeschadet zu erreichen.

Der bedeutende Linguist Alfred Korzybski behauptete, wir ALLE machten uns ein schematisches Bild von der Welt, in der wir leben, eine Art Karte der Landschaft, die unser Leben ausmacht. Doch diese Karte, so Korzybski, ist nicht identisch mit der Landschaft.

Die Karte ist nur unsere Karte. Sie ist die Vorstellung, die wir uns von der Wirklichkeit machen, wobei diese oft von unserer subjektiven Sicht geprägt ist. Aber auch wenn sie nicht exakt den Tatsachen entspricht und weit von der Wirklichkeit der anderen entfernt ist, ist es DIESE unsere Karte, in der wir leben.

Wir leben nicht in der Wirklichkeit, sondern in unserer Vorstellung von ihr.

Wenn auf meiner Karte ein Baum verzeichnet ist, hier in meinem Zimmer, obwohl dort keiner steht und auch nie stand, werde ich trotzdem ganz bestimmt für den Rest meines Lebens um diesen Baum herumgehen.

Selbst wenn dieser Baum auf deiner Karte nicht vermerkt ist und du unbeeindruckt an dieser Stelle vorbeigehst, ohne irgendetwas zu bemerken.

Und wenn du siehst, wie ich um den Stamm herumgehe, wirst du zu mir sagen: »Was machst du denn da, bist du verrückt?«

Außerhalb meiner Karte kann dieses Verhalten dumm und sogar lächerlich erscheinen. Tatsächlich kann es sich oft sogar als gefährlich erweisen.

Einmal lief ein Betrunkener über eine Wiese.

Plötzlich sah er zwei Stiere auf sich zurennen, einen echten und einen eingebildeten.

Der Mann rannte vor ihnen davon, bis er zu einer Stelle kam, wo er zwei riesige Bäume entdeckte.

Der eine Baum existierte ebenfalls nur in seiner Phantasie, der andere aber war zum Glück echt.

Betrunken, wie der Mann war, versuchte er auf den eingebildeten Baum zu klettern …

Unterdessen nahm der echte Stier den armen Unglücksraben auf die Hörner.

Ende der Geschichte.

Das heißt, es kommt darauf an, wie diese Karte meines Lebens angelegt ist, welchen Raum die einzelnen Dinge in meiner Vorstellung einnehmen, welche Überzeugungen meinen Weg ausmachen, wie ich den Prozess des Verlusts durchlaufe. Ein Weg, der beginnt, wenn der Verlust eintritt oder ich mir seiner bewusst werde, und der endet, wenn der Verlust überwunden ist.

Vom Sinn der Tränen

Man kann nicht über Trauer und Verlust sprechen und dabei das leise Unbehagen leugnen, das es uns bereitet, über diese Themen zu reden. Um mich zu entlasten, sage ich mir, dass es ein Unbehagen ist, das die Mühe lohnt. Schließlich lernen wir daraus oder überdenken Dinge, können besser einordnen, was wir alle kennen. Ich glaube nicht, dass irgendetwas von dem, was ich hier schreibe, dem Leser fremd oder unbegreiflich ist. Auf die eine oder andere Weise haben wir alle schon einmal Ähnliches gesehen, erlebt oder empfunden, was andere an Schmerzlichem durchlitten haben. Alles, was du hier liest, wurde schon einmal in einer anderen Form oder in anderen Worten geschrieben, gesagt oder gelehrt.

Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass die Vorstellung vom Tod eines geliebten Menschen etwas völlig anderes ist, wenn man diese Erfahrung schon einmal gemacht hat, als wenn man nur darüber spricht. Was eine schlechte Nachricht für diejenigen sein kann, die dies lesen, ist gleichzeitig ein Glücksfall für mich, denn bislang habe ich noch nie den Tod eines nahen Angehörigen erlebt (meine Eltern, beide über achtzig Lenze alt, erfreuen sich einer beachtlichen körperlichen und geistigen Gesundheit).

So viel ich auch darüber gelesen habe, wie sehr ich andere leiden gesehen oder ihnen zur Seite gestanden bin, mir kommt es beinahe ungehörig vor, über dieses Thema zu schreiben, ohne selbst schon einmal eine solche Situation durchlebt und durchlitten zu haben. Diese Erklärung ist in gewisser Weise eine Entschuldigung dafür, dass ich es trotzdem wage. Mir ist bewusst, dass, was die Trauer angeht, die Erfahrung des Erlebten und Erlittenen uns mehr, viel mehr lehrt als alles, was man darüber lesen könnte.

Aber dieses Buch handelt nicht nur vom Tod geliebter Wesen. Die Verluste im Lauf unseres Lebens sind ein viel umfassenderes, nahezu universelles Phänomen. Wir verlieren Menschen nicht nur durch Tod, sondern auch, weil wir verlassen werden, uns verändern, uns weiterentwickeln. Zu unseren Verlusten gehört auch die bewusste oder unbewusste Absage an unsere romantischen Träume, die Aufgabe unrealisierbarer Hoffnungen, unseres Strebens nach Freiheit, Macht und Sicherheit, genau wie der Verlust unserer Jugend, jener selbstgewissen Persönlichkeit, die sich für immer frei von Falten glaubte, unverletzlich und unsterblich.

Verluste, die uns nach Judith Viorst ein Leben lang begleiten. Notwendige Verluste, wie sie sie nennt, Verluste, die nicht nur dann auftreten, wenn wir es mit dem Tod eines geliebten Wesens zu tun haben, einem materiellen Schicksalsschlag oder der eigenen Vergänglichkeit, sondern auch, wenn wir zwangsläufig einige Erfahrungen durchmachen, die die Autorin als unvermeidliche Bewusstwerdung beschreibt.

Es ist unausweichlich, zu akzeptieren, und gut, zu wissen …

… dass unsere Mutter uns verlassen wird und wir sie, so sehr sie uns auch lieben mag.

… dass die Liebe unserer Eltern nie ausschließlich uns gehört.

… dass eine Verletzung nicht immer durch Küsse wiedergutgemacht werden kann.

… dass wir akzeptieren müssen, dass zur Liebe auch Hass gehört und zum Guten auch das Böse.

… dass dein Vater (oder deine Mutter) dich nicht heiraten wird, selbst wenn es dir gelingt, den Erwartungen deiner Familie zu entsprechen (vielleicht akzeptieren sie nicht einmal den Menschen, den du gewählt hast, um sie in deinem Herzen zu ersetzen).

… dass manche unserer Entscheidungen durch unsere Physis begrenzt werden.

… dass es in allen zwischenmenschlichen Beziehungen Mängel und Konflikte gibt.

… dass die Wünsche der Menschen, die wir lieben, nicht immer mit unseren Wünschen übereinstimmen und manchmal nicht einmal mit ihnen kompatibel sind.

… dass wir manchmal verlieren werden, ganz gleich, wie klug oder vorsichtig wir sind.

… dass wir nur zu Gast auf dieser Erde sind.

Und am schwersten zu akzeptieren ist (jedenfalls für mich), aber deshalb nicht weniger wahr:

Wir sind absolut nicht in der Lage, unsere Lieben vor aller Gefahr und allem Schmerz, vor Enttäuschungen, vertaner Zeit, dem Alter oder Tod zu bewahren.

Diese Verluste sind Teil unseres Lebens, sie sind allgegenwärtige und unvermeidliche Konstanten. Und wir nennen sie notwendige Verluste, weil wir an ihnen wachsen.

Das, was wir sind, sind wir durch alles, was wir verloren haben, und dadurch, wie wir mit diesen Verlusten umgegangen sind.

Diese Karte der Verluste zu zeichnen, versetzt uns natürlich in eine andere Stimmung, als du das vielleicht vom Weg der Selbstabhängigkeit oder der Begegnung kennst. Dort ging es darum, sich selbst zu entdecken, Freude darin zu finden, der zu sein, der man gegenüber anderen ist. Das Reden über Trauerarbeit hingegen scheint kein Thema zu sein, das Genuss oder Freude bringt, denn hier befinden wir uns auf einem steinigen Pfad, der uns zum Schmerz führt. Doch dieser Weg, der Weg der Tränen, lehrt uns, die lebendige Verbindung zwischen Verlusten und Gewinnen zu akzeptieren.

Dieser Weg zeigt uns, dass wir loslassen müssen, was nicht mehr ist. Nichts anderes bedeutet Reifen.

Wenn wir ihn gehen, nehmen wir in Kauf, dass Verluste in der Regel schwierig und schmerzhaft sind, doch nur durch sie werden aus uns vollentwickelte menschliche Wesen.

Wir sagten am Anfang, dass das endgültige Ziel des Wegs der Tränen die Verarbeitung eines Verlusts sei.

Verarbeitung → hat mit Arbeit zu tun, mit Anstrengung

Trauer → hat mit Leid, mit Schmerz zu tun

Wie Freud in seinem Aufsatz Trauer und Melancholie sagt: Die Verarbeitung von Trauer ist Arbeit … ARBEIT.

Arbeit daran, die neue Realität zu akzeptieren.

Der Prozess des Akzeptierens.

Noch einmal:

Prozess → d.h. Zeit und Veränderung

des Akzeptierens → d.h., mich nicht länger gegen die Realität aufzulehnen, die nicht so ist, wie ich es gerne hätte

Der Kreislauf des Kontakts

Jeder Verlust ist anders, deshalb kann man sie nicht alle pauschal über einen Kamm scheren oder alle Trauerprozesse von demselben Standpunkt aus analysieren. Psychologisch betrachtet, hängen diese Unterschiede damit zusammen, wie schwer es fällt, diese Trauerarbeit zu leisten, oder mit den näheren Umständen des Weges; dennoch sind die einzelnen Phasen und der Verlauf des Trauerprozesses bei einer Trennung, einem harmlosen materiellen Verlust oder dem Tod eines nahestehenden Menschen mehr oder minder vergleichbar. Jeder Anpassungsprozess an einen Verlust kann unabhängig von seinem Auslöser von einem Punkt null aus beschrieben werden. Dieser Punkt, der allen Situationen gemein ist, wird in der Verhaltensforschung Ausgangs- oder Rückzugspunkt genannt.

Um dieses Konzept besser zu verstehen, müssen wir ein wenig theoretischer oder zumindest technischer werden.

Jede Person reagiert auf Reize von außen nach einem bestimmten Verhaltensmuster. Ein Großteil unserer Beziehung zur Welt lässt sich auf dieses Muster zurückführen, ein ständiges Wechselspiel von Kontakt und Rückzug.

Der Punkt null (Ausgangs- oder Rückzugspunkt) ist der Ort, an dem man sich befindet, bevor etwas geschieht, außerhalb oder am Rand von etwas, das gerade geschieht, von dem man aber noch nichts weiß.

Ein Reiz von außen, ohne jeden Bezug zu der jeweiligen Person.

Wenn ich zu einem Treffen mit Leuten gehe, die ich nicht kenne, ist der Punkt null der Moment vor dem Betreten des Raumes, vielleicht auch schon der Moment, bevor ich zu diesem Treffen fahre.

Wenn ich ankomme, werde ich mit der Situation der versammelten Leute konfrontiert.