Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Junge aus der Vorstadt

- Sprache: Deutsch

Der zweite Teil des Erfolgsbuches "Der Junge aus der Vorstadt" von Mario Worm: Das Friedhofsgelände in Eggersdorf ist allmählich zu eng geworden, weshalb der Gemeinderat eine Erweiterung vorsieht und zu diesem Zweck ein angrenzendes Stück Brachland erwirbt. Bei der Begradigung des Feldes findet man ein Skelett. Zuerst wird vermutet, dass es sich dabei um einen getöteten Soldaten aus dem zweiten Weltkrieg handelt. Die Rechtsmedizin stellt allerdings fest, dass dieser Mann vermutlich in den fünfziger Jahren erschlagen wurde. In aufwendigen Verfahren wird das Gesicht des Toten nachgebildet. Die Regionalpresse veröffentlicht das Foto. Tage später meldet sich eine ältere Frau bei Koch, die behauptet, dieser Mann sei Ihr Vater. Nur sei der 1954 an einem Herzinfarkt verstorben und eine Urkunde belegt, dass der Leichnam eingeäschert wurde… Ein neuer Fall für Alisha, Koch und Link!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum neobooks

Mario Worm

Der Junge aus der Vorstadt II

-

Der skelettierte Mann

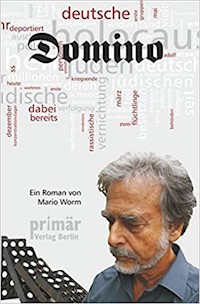

Copyright by Primär Verlag Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagsgestaltung: Exakt Werbung, Simone Stolz

Coverfoto 1 © Mario Worm

Coverfoto 2 © insane Skeleton Drawing

Urheber: majestichobo

Endkorrektur: Solveig Elsholz / Ramona Joost

Lektorat: Stefan Ment

Ebook Version

ISBN 978-3-9819596-3-5

„Entscheide lieber ungefähr richtig, als genau falsch.“

Johann Wolfgang von Goethe

Vorwort

Werte(r) Leser(in)!

Natürlich ist es für jeden, der schreibt, eine Freude und eine Art Bestätigung, wenn das Geschriebene bei den Lesern Anklang findet. Das Gefühl, nicht umsonst Monate recherchiert zu haben, tut einfach gut. Schließlich habe ich auch für die Ausarbeitung der Story sehr viel Zeit aufgewendet. Auch das zunehmende öffentliche Interesse in der Region nimmt zu. Ein unerwartetes Schmunzeln hat mir der Besuch der Buchhandlung Micklich im Handelszentrum Strausberg hervorgerufen. Kurz vor der Veröffentlichung des ersten Teils vom "Jungen aus der Vorstadt" sagte mir die nette Verkäuferin, dass bereits einige Kunden nach diesem Buch gefragt hätten. „Und es soll ja wohl ein Zweiteiler werden“, fügte sie hinzu. Ach ja? Bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich selber nichts davon! Beim Verlassen des Geschäfts allerdings kam mir in den Sinn, dass ich ja bereits an eine völlig andere Geschichte dachte. Warum also nicht beides miteinander verbinden, warum nicht meinen „Superanwalt“ auch mit diesem Fall betrauen? Das Ergebnis dieser Gedanken halten Sie nun in den Händen.

Das inhaltliche Rohgerüst stand bereits, nun ging es an die Einzelheiten. Bei den Recherchen war Feinarbeit gefragt, da viele Details nicht so einfach zu ermitteln waren. Zum Beispiel: wie lange „überlebt“ ein Skelett, bis es zu Staub zerfällt? Kann man von Knochen, die über lange Zeiträume in der Erde der Natur ausgesetzt waren, eine DNA-ANALYSE machen? Und überhaupt, wie und wer untersucht das? Sackgasse! Ich brauchte Hilfe, um nicht das ganze Projekt zu verwerfen.

Manchmal zahlt es sich aus, bei einer Buchmesse nicht nur die ganze Zeit am eigenen Stand zu verbringen, sondern auch durch die anderen Messehallen zu „schieben“. Bei einem solchen Rundgang traf ich auf Professor Doktor Michael Tsokos, den Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Berliner Charité. Ich kannte den anerkannten Rechtsmediziner nicht nur von einigen TV-Interviews. Meiner Frau, die ein großer Fan von ihm ist, signierte er bereits einige Bücher. Wie immer war er auch an diesem Tag von etlichen Besuchern umringt. Dennoch erzählte ich ihm von meinem neuen Projekt und bat in einigen Fragen um Hilfe. Lächelnd, mit einer ausschweifenden Geste, antwortete er: „Sie sehen selbst, momentan habe ich kaum Zeit und das wird sich auch nach der Messe nicht ändern. Aber wenn Sie möchten, stelle ich Ihnen meine Mitarbeiterin Frau Mona Laurent zur Verfügung.“ „Aber höchstens eine halbe Stunde!“, ergänzte er. Und ob ich wollte! Zwei Monate später folgte ich der Einladung ins Institut für Rechtsmedizin in der Berliner Birkenstraße. Natürlich war es hochinteressant, was ich dort erfuhr. Ich konnte schnell feststellen, dass die Gerichtsmedizin/Rechtsmedizin eben nicht nur mit Obduzieren beschäftigt ist, sondern das Tätigkeitsfeld wesentlich breiter gefächert ist. Für mein Projekt hatte Frau Laurent einige Schreibblätter vorbereitet, von denen ich Informationen hier im Buch verwendet habe. Vielen Dank also an Professor Doktor Michael Tsokos und Frau Mona Laurent, die dafür gesorgt haben, dass viele Details realitätsnah und stichhaltig sind.

Meine Zeit in der Gerichtsmedizin brachte eine kleine Anekdote, die ich nicht verschweigen will. Ich befand mich auf dem Weg nach Hause in der U-Bahn. Um die Fahrt zu „verkürzen“, blätterte ich in den erhaltenen Unterlagen. Kennen Sie das auch? Sie lesen in den „Öffentlichen“ eine Zeitung und Ihr Nachbar bzw. Ihr Gegenüber liest ganz ungeniert mit? Auch mein Sitznachbar warf fortwährend einen Blick auf das Geschriebene. Seine Neugier verschwand aber abrupt, als ich umblätterte und Fotos von eingeschlagenen Schädeln sichtbar wurden. Entsetzt wendete er sich ab. Ja mein Lieber, so ist das mit der Neugier, dachte ich und grinste.

Es ist nicht immer einfach über vergangene Zeiten zu schreiben und besonders nicht, wenn man zu selbigen noch nicht einmal auf der Welt war. Da stößt auch Freund Google an seine Grenzen. Um eine starke Geschichte erst richtig lebendig zu machen, benötigt man Zeitzeugen. Diese laufen aber nicht so einfach herum und bieten im Internet ihre Dienste an.

Also, was tun?

Ein Beispiel sei hier genannt. Kollege Zufall half mir in der „Sportwelt Strausberg“. Ich suchte Entspannung in der dortigen Sauna. Ungewollt wurde ich Zeuge einer Unterhaltung zwischen einer Frau und einem älteren Mann. Das Gespräch verlief in etwa so: „Ja und dann habe ich immer meinen Weihnachtsbaum dort geschlagen.“ „Und das links von der Landhausstraße?“ „Ja, da war doch Wald. Bis fast hin zum Bahnhof. Da, wo jetzt die Altneubautenstehen. So in den frühen Fünfzigern war das.“

Na prima! Da suchst du bereits tagelang im weltweiten Web Bilder von dieser Straße und nun sitzt die Lösung, schwitzend zwei Meter von dir entfernt! Diskret aber voller Ungeduld habe ich auf einen günstigen Moment gewartet. Endlich saßen wir mal alleine in diesem Schwitzkasten und da nahm ich dann meinen Mut zusammen und fragte. Sofort „sprudelte“ es aus ihm heraus, so schnell und so viel Informationen, dass ich arge Mühe hatte, mir wenigstens das Wichtigste zu merken. Das ist eben der Nachteil einer Sauna. Man kann kein Diktiergerät mit hinein nehmen. Viele seiner Hinweise werden Sie in diesem Roman wiederfinden.

Großes Dankeschön also an meinen "Informanten“ Wilhelm Piskol und an alle hier nicht genannten Zeitzeugen, ohne die dieses Buch nicht vorstellbar ist.

Bei meiner Familie bedanke ich mich für ihre erneute, nie enden wollende Geduld, die sie bei meinen „Schreibphasen“ mit mir hatte.

Für die allgemeinen Geschichtskenntnisse danke ich meinem Freund und ehemaligen Geschichtslehrer Peter Joswiak.

Das Wirrwarr um die zitierten Paragrafen hat erneut Michael Dobus von der gleichnamigen Rechtsanwaltskanzlei in Hoppegarten bei Berlin überprüft. Tausend Dank, Micha.

Danke auch an meinen Freund Dimitri Entsch, der die russischen Sätze aus meinem Schulrussisch in die Umgangssprache wandelte. (Keine Sorge, die deutsche Übersetzung steht immer dahinter) und an Helge Vorthaler, für die Ausarbeitung der Tanzszene.

Wenn wir gerade bei der deutschen Sprache sind, muss ich mich natürlich auch bei meinem Lektor Stefan Ment bedanken, der meine Ideen lesbar machte.

Sprache ist das eine, die Schrift das andere. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mir meine Rechtschreibung so manches Mal einen Streich spielt. Gott sei Dank gibt es ja Solveig Elsholz und Ramona Joost, die das wieder ausgebügelt haben. Vielen lieben Dank dafür.

Ganz besonders möchte ich mich bei Simone Stolz bedanken, die erneut das Cover nach meinen Wünschen gestaltete und sich auch für unsere komplette Außenwerbung bei Messen verantwortlich zeichnet.

Zum Schluss noch ein Dankeschön an meinen Freund Jörg Wiese, der unermüdlich mit dem Messemarketing beschäftigt ist.

Jörg, ich hab da schon wieder eine neue Idee …

Und zum Schluss:

Diesen Fall hat es so vielleicht nie gegeben. Er entsprang alleine meiner Fantasie. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen und Orten wären rein zufällig. Ausgenommen davon sind geschichtlich fundierte Namen oder aber Personen, von denen ich die ausdrückliche Genehmigung habe, ihre Daten zu verwenden.

Mario Worm

23. März 2019

§ 69 Wer sich einer unerlaubten Entfernung in der Absicht, sich seiner gesetzlichen oder von ihm übernommenen Verpflichtung zum Dienste dauernd zu entziehen, schuldig macht, ist wegen Fahnenflucht (Desertion) zu bestrafen.

§ 73 [1] Die Fahnenflucht vom Posten vor dem Feind oder aus einer belagerten Festung wird mit dem Tode bestraft. [2] Dieselbe Strafe trifft den Fahnenflüchtigen, welcher zum Feinde übergeht.

(Militär-Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 20. Juni 1872 / gültige Fassung 1945 in Verbindung mit dem „Führererlass“)

Prolog

18. April 1945 - 14.48 Uhr

Ein Waldstück in der Nähe von Müncheberg - 51,6 km von Berlin und 32,8 km von Eggersdorf entfernt.

Die Kraft, seine letzte Kraft verlässt ihn. Und mit ihr weicht auch die Angst. Was natürlich nicht bedeutet, dass die Angst nicht wiederkehren kann. Sie hat sich nur verborgen. Für einen undefinierbaren Moment hat sie Unterschlupf gesucht, hat die stereotypen Mechanismen samt Großhirn überlistet. Aber sie wird wiederkommen, schneller als seine Kräfte, dessen ist er sich bewusst. Noch trugen ihn seine Beine, aber wie lange noch? Wo befand er sich überhaupt? Es musste wohl kurz hinter Müncheberg sein …? Weg, nur weg. Auf gerader Linie nach Hause, dann verstecken und abwarten. Jetzt aber nur weg! Zweige schlagen ihm ins Gesicht, als er das Waldstück passiert. Wie Schläge, wie gezielte Prügel fühlen sie sich an. Das aufgeweichte Moos des Bodens macht jeden Schritt zur Qual. Es scheint ihm, als versinke er jede Sekunde erneut in die Tiefe der Erde, aus der er zu fliehen versuchte. Er musste pausieren. Nur wenige Minuten … er konnte nicht länger warten! Erschöpft lässt er sich auf den Waldboden fallen, legt das Maschinengewehr an die Seite, lehnt sich gegen einen Baum. Schlafen, jetzt einfach nur schlafen, was wäre das jetzt für ein Geschenk ... Er weiß, dass er weiter muss. Wenige Sekunden können über sein Leben entscheiden. Hastig schraubt er den Verschluss der Feldflasche ab, lässt den verbliebenen Rest des schalen Wassers in seine Kehle strömen, um die leere Flasche in den nahegelegenen Busch zu befördern. Instinktiv besinnt er sich eines Besseren. Nur wenige Augenblicke nach seinem Wurf erhebt er sich und nimmt das lebensspendende, aber verräterische Utensil wieder an sich. Jede kleine Unachtsamkeit könnte die Häscher auf seine Spur bringen. Angespannt richtet er seinen Blick auf die nahegelegene Lichtung, lässt sein Augenpaar das Terrain absuchen. Ruhe, nichts als das leise Rascheln der Tannenkronen, ab und zu ein Knacken von Baumstämmen, untermalt von diffusem Vogelgezwitscher. Eigentlich ist dies genau seine Vorstellung der Idylle des frühen Frühlings, wenn da nicht auch noch von weitem das Donnern der Geschütze hallte. Fritz greift in seine Hosentasche und fingert umständlich das goldene Etui mit den selbstgedrehten Zigaretten hervor. Er hatte es seinem Freund stibitzt. Nein, gestohlen hatte er sich sicher nicht. Dort, wo Heinrich sich jetzt befand, hatte er ohnehin keine Verwendung mehr dafür. Außerdem würde er das Erinnerungsstück sowieso dessen Mutter übergeben, wenn er ihr die traurige Nachricht überbringen musste. Aber der Inhalt gehörte jetzt ihm! Heinrich hätte geteilt … Eilig zündet er sich eine der weißen Glimmstängel an, inhaliert tief und muss husten. Ängstlich schaut er sich um. Nein, keiner da, der das Geräusch gehört haben könnte. Er ist allein. Und plötzlich kommt ihm alles wieder vor Augen. Übermorgen wäre der Freund, genauso wie er, neunzehn geworden! Heinrich hat es nicht geschafft. Und er? Hing sein Leben nicht auch an dem berühmt-berüchtigten Faden? Egal, wem er in die Hände fallen würde, es wäre sein sicherer Tod. Die eigenen Leute würden ihn, ohne jedes Mitleid und der Desertation überführt, am nächsten Ast aufknüpfen. Der Russe, das war im klar, würde ihn nach der Lage der Dinge binnen Minuten niederschießen. Er und Heinrich! Sie hatten doch noch so viel vor, hatten sich ewige Freundschaft geschworen, wollten gemeinsam durch dick und dünn. Ihre Pläne … alles aus! Beide am gleichen Tag, im gleichen Ort geboren. Und das auch noch am Geburtstag des Führers! Was waren sie darauf stolz! Und aus heutiger Sicht …? Lächerlich. Aber damals, mit zehn? Eine persönliche Glückwunschkarte zum Geburtstag - vom Führer! Man, was wurden sie beneidet. Lächerlich! Wer war eigentlich schuld an seiner jetzigen Situation? Das fanatische Volk? Der Führer, er selbst? Und was ist mit Heinrich? Heinrich hatte immerhin mit seinem Leben bezahlt! Oder war es doch der Russe? Den Deutschen wurde dieser verfluchte Krieg doch aufgezwungen. Das jedenfalls wurde ihnen von Jugend an immer wieder eingetrichtert. Mit elf erlebten sie dann auch, wie ab „…5.45 Uhr zurückgeschossen und Bombe mit Bombe vergolten wurde.“ „Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft!“, sagte der Führer und bekräftigte seine Zuversicht mit den Worten: „Ich habe nun über sechs Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Sie ist heute die bestausgerüstete und steht weit über jedem Vergleich mit der des Jahres 1914. Mein Vertrauen auf sie ist unerschütterlich.“ Als wäre es erst gestern gewesen. Er sieht die entsetzten Gesichter seiner Eltern in der Küche sitzend. Sie lauschen andächtig der „Goebbels- schnauze“, ihrem „Volksempfänger“. Aufmerksam folgen sie dem immer gleichen Duktus des Führers. „Dann befinden wir uns also im Krieg! Hatten wir ja schon lange nicht mehr …“, hört er den Vater murmeln. Der Tonfall ist weniger von Ironie geprägt als von tiefer Besorgnis. Doch in den nächsten drei Wochen sollten sie schwinden, die Bedenken. Fast alle Zweifler im deutschen Volk schienen zu verstummen. Ja, dass „unerschütterliche Vertrauen“ des Führers sorgt sogar bei Linken und Kirchgängern für ungekannte Euphorie. Die deutsche Wehrmacht hat den Polen das vorlaute Mundwerk gestopft, im „Blitzkrieg-Tempo“. Wie trällerte doch die zarte Stimme der blonden Schönheit Lilian Harvey im Ufa Film „Der Kongress tanzt“: „Das gibt’s nur einmal, das gibt‘s nicht wieder. Das ist zu schön, um wahr zu sein.“ Der Streifen wurde bereits am 1. Oktober 1937 von der sog. „Filmprüfstelle“ wegen der stetigen Verletzung des nationalsozialistischen Empfindens und des Mitwirkens von Juden verboten. Die Harvey, der geheime Schwarm aller deutschen Männer, verzog sich in die USA. Das Lied blieb, wurde zu einem phänomenalen Erfolg von Zarah Leander, die dem Goebbelschen Vorstellungen des Deutschtums eher entsprach. „Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder…“

Heinrich und er waren dreizehn, als der Krieg ausbrach. Wie auch alle anderen in ihrem Alter schnitzten sie sich Holzgewehre. Manchmal reichte auch ein einfacher Stock, um Schlachten nachzuspielen und mit wildem Kriegsgeheul durchs Dorf zu rennen. Und natürlich waren sie immer die Sieger. Egal, ob sie gerade den Franzmann, die jüdisch versifften Russen oder die hilflosen Polen über den Eggersdorfer Mühlenfließ jagten, gewonnen hatten immer sie und der Feind bekam die gesamte Härte der Gewehrattrappe zu spüren. Erfolgreich eroberten sie das Waldgebiet bis hin zum Bötzsee. Genau wie ihre großen Vorbilder, allen voran, der Führer. Später, ja später, wenn sie endlich das notwendige Alter erreicht hätten, würden sie sich freiwillig melden, das Holz gegen ein echtes Maschinengewehr eintauschen! Die große Sorge, die sie hatten, war die Frage, ob der Krieg nicht schon ohne sie zu Ende gehen würde. Immerhin stand die deutsche Wehrmacht nun schon kurz vor Stalingrad, während sie im Reichsarbeitsdienst Sand schaufeln mussten. Das Gewehr des Reichsarbeitsdienstlers ist der Spaten. Welch schmerzliche Ironie. Doch dann bekommen sie doch noch ihre große Chance. Das Gespenst Stalingrad, gepaart mit Väterchen Winter. Das erste Mal geht die deutsche Armee rückwärts. Wieder geht ein Musikstück der Leander durch die Volkskehlen: „Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau ...“ Und als wenn man es ahnte, sollte die Welt zwar nicht untergehen, jedoch kurz vor dem Abgrund stehen. Und sie sollten ihre Chance bekommen - in Form des Einberufungsbefehls. Schweigend nahmen die beiden den Drill der Ausbildung hin. Auf, nieder, durch den Schlamm des Kasernenhofes robben, Schnauze halten! Egal. Was mich nicht umbringt, macht mich noch härter! Außerdem ist das hier ja nur ein theoretisches Schlachtfeld. Wer hat schon die Zeit, während eines Angriffs strammstehend zu grüßen oder auf eine korrekte Kleiderordnung zu achten? Nein, im Felde geht es um Mut, Kraft und Führerbefehl! Dann die Zugfahrt nach Sonnenburg. Jetzt geht es los, jetzt kommt das Abenteuer, jetzt können sie sich beweisen, jetzt wird der Frontverlauf wieder in die andere Richtung gehen.

Tränenreicher Abschied an der Sammelstelle. Alma steht da und weint hemmungslos, klammert sich an ihn. Es wirkt eher etwas peinlich, und er bemerkt den spöttelnden Gesichtsausdruck des Freundes. „Bitte passt auf euch auf! Kommt heil zurück!“, fleht sie. „Natürlich“ antwortet er lapidar.

Wie sich im Nachhinein zeigen sollte, war dies nicht eingetreten. Heinrich ist tot. Und er? Alles wirkt so unwirklich. Das alles war doch erst vor kurzer Zeit geschehen.

Mit vollem Sturmgepäck marschiert man zum Bahnhof, rein in den Zug, Richtung Polen, Ziel Sonnenburg. Allmählich schwindet die Euphorie, als sie Gespräche von „alten“ Soldaten hören, die vom Heimat- oder Genesungsurlaub wieder an die Front beordert wurden. Erlebnisse werden ausgetauscht und bewertet. Noch im Schützengraben spricht man sich gegenseitig Mut zu. Doch der Glanz des Abenteuers schwindet auf ein kärgliches Minimum. Die Berichte brechen jäh ab, als sie das Gedröhn der ersten Angriffswelle über sich ergehen lassen. Kameraden, die noch gestern im Zug saßen, brechen blutüberströmt zusammen. Das Stöhnen vieler Verwundeter und das Geschrei: „Saaanieetääter!“ geht im unbarmherzigen Gepolter der Flakgeschütze unter. Heinrichs Hose ist nass. Eingenässt! Mit schlackernden Knien stehen sie da, und der Freund starrt immerzu auf den Fleck in seinem Kleidungsstück, der seine Angst verrät. „Macht nichts, wäre mir auch beinahe so ergangen“, tröstet er ihn. Hilft nichts, Heinrich hat Tränen in den Augen. „Ich bin ein Feigling“, stottert er. „Bist du nicht.“ Mit einem Schlag verschwindet der Wunsch, ein Kriegsheld zu werden. Dann kommt der Befehl: „Die Stellung ist unbedingt zu halten. Keinesfalls darf der Russe die Oder überqueren!“ Doch die Übermacht ist zu gewaltig. Keine Chance eines geordneten Rückzuges. Nein, alles rennt jenem Punkt entgegen, an dem der westpolnische Fluss Warta in die Oder mündet. Ziel der Verzweifelten ist die Festungsstadt Küstrin. Noch achtzig Kilometer bis zur Hauptstadt! Der Russe darf die Oder nicht überqueren! Er tut es doch, jagt die 9. Deutsche Armee vor sich her. Der Kampf um Berlin hat begonnen. Entschieden wird er auf einer flachen, achtzehn Kilometer langen Ackerlandschaft, dem Oderbruch. Und dessen fünfzig Meter höheren Geländestufe, den Seelower Höhen. Führer befiel, wir folgen.

Der Reichsstraße Nummer 1 muss man nur folgen, um auf direktem Weg den Berliner Alexanderplatz zu erreichen. Von dort ist es nur ein Katzensprung zur Reichskanzlei und zum Führerbunker. Generaloberst Heinrici rückt seine Brille zurecht, studiert die ausgebreitete Landkarte. Vielleicht wittert er die letzte Möglichkeit, einen letzten genialen Schachzug. Hektisch lässt er die bekannte Verkehrsverbindung sperren, erklärt die Ortschaft Seelow kurzerhand zur letzten Bastion gegen den Bolschewismus.

Am 25. Februar erließ er den Räumungsbefehl, alle Zivilisten sind sofort zu evakuieren. Danach begann man die Gräben zu ziehen, Stellungen auszubauen. Das im Weg stehende Gotteshaus mit seiner imponierenden Kirchturmspitze ist sofort zu sprengen! Was tut man nicht alles fürs Vaterland. Oder ahnte der Generaloberst, dass es hier nur um das blanke Überleben geht? Welch sinnloses Unterfangen ... Welche Chance hatte Busses Infanterie und Weidlings Artillerie, was hatten sie der Übermacht der roten Soldaten entgegenzusetzen? Die unabdingliche Treue zum Führer bröckelte. Wer trug ihn wirklich noch im Herzen, den unbeirrten, unerschütterlich manifestierten Glauben an den Endsieg? Glaubte am Ende nur noch dieser Wahnsinnige daran …? Kapitulieren? Das hieße Festnahme, bestenfalls Kriegsgericht. Womöglich Erschießen - wegen Feigheit vor dem Feind. So verbarrikadierten sie sich also in ihren Gräben, warteten auf die Geschehnisse, die eigentlich keiner wollte. Diese tödliche Stille. Gegenüber steht der Russe! Warum schießt er nicht? Die Knie schlackern noch immer, der Schweiß rinnt. „Worauf warten die …?“, flüstert Heinrich in die Nacht. „Wäre dir das Kämpfen lieber?“, raunt er dem Freund entgegen. „Alles lieber als das hier. Diese Stille bringt mich um.“ Heinrich bugsiert sein Zigarettenetui aus den malträtierten Sachen, öffnet es und hält es ihm hin: „Hier. Nimm auch eine!“ „Bist du verrückt geworden? Steck das sofort weg! Man, du Blödmann, weißt du nicht, dass man in der Dunkelheit die Glut deiner Zigarette fast einen Kilometer sehen kann …? Die Russen sitzen sicher nicht viel weiter weg.“ Heinrichs Gesichtsausdruck ist versteinert. Mit sarkastischem Unterton kommentiert er den Ratschlag des Freundes: „Na und? Dann ist es immerhin vorbei.“ Der Warnung trotzend zündet er sich den weißen Stängel an, dann schaut er nach rechts und links, um sicher zu gehen, dass nur der Freund ihn hören kann: „Wenn deine Alma jetzt hier wäre, wüsste ich was wir tun könnten.“ Er blickt in ein leicht verdutztes Gesicht und erklärt: „Sie spricht doch fast perfekt Russisch.“ „Ja, ihre Oma war Weißrussin. Und was hat das mit hier und jetzt zu tun?“ Heinrich zögert, doch dann platzt es aus ihm heraus: „Wir könnten überlaufen und Alma könnte denen erklären, dass wir nicht kämpfen wollen.“ Fassungslos blickt er seinen Kameraden an, dann tippt er sich mit dem Zeigefinger an die Stirn: „Mensch Heini, jetzt biste völlig übergeschnappt. Bildest du dir wirklich ein, dass die da drüben nur auf uns warten? Noch bevor wir deren Stellungen erreichen, ballert der Russe uns nieder, egal ob mit oder ohne Dolmetscherin. Und wenn die zögern, dann kommen die Salven von hinten, von unseren Leuten, die das Desertieren auf ihre Weise beenden. Nein, mein Lieber. Dafür ist es zu spät, das hätten wir uns früher überlegen sollen, sehr viel früher!“ Wie zur Bekräftigung seiner Worte, wird die Nacht taghell. Ein ohrenbetäubender Lärm durchbricht die lähmende Stille.

Es ist der 16. April 1945. Drei Uhr morgens.

Der Kampf, der später in die Geschichtsbücher als „Die Schlacht um die Seelower Höhen“ eingeht, beginnt. 120.000 deutsche Soldaten stehen 1.000.000 der 1. Weißrussischen Front gegenüber, 300 deutsche Flakgeschütze gegen 40.000 der Russen, 512 Panzer gegen 3.155. Drei Tage später wird die Schlacht beendet sein. In einem sinnlosen Kampf verlieren am Ende über 45.000 Soldaten ihr Leben. Über 40.000 Verwundete werden gezählt.

Unaufhörlich prasseln die Granaten der Katjuschas über sie hinweg. Benannt wurden sie nach dem gleichnamigen russischen Volkslied. Jedoch ist kein melancholisches Liedgut aus der baltischen Folklore zu hören, vielmehr pfeifen die Salven der Stalinorgel unaufhörlich ihr unerbittliches Totenkonzert. Einschlag für Einschlag, in den deutschen Stellungen wächst das Grauen. Mit letztem Willen drücken die beiden Freunde ihre Köpfe auf den Boden des Grabens. Doch Marschall Georgi Schuckow kennt keine Gnade. Pausenlos erneuert er das Kommando: „Feuer!“ Der Sand des lehmigen Bodens spritzt hoch, scheint die 9. Deutsche Armee unter sich zu begraben. Endlich erwidern die Panzer und Geschütze. Jetzt wird der Lärm unerträglich. Und mittendrin, in vorderster Linie, die beiden Kameraden. „Ich will hier weg!“, schreit Heinrich unvermittelt los. Aus Angst getroffen zu werden, rührt er sich nicht von der Stelle. Dann ist Ruhe, die erste Angriffswelle ist vorüber. Vorsichtig richten sie sich auf, schütteln sich die Erde vom Leib. Lange Zeit zum Durchatmen bleibt nicht. Wieder und wieder spielen Stalins „Kircheninstrumente“ zum letalen Tanz, schlagen die Geschosse wie gusseiserne Gebetsbücher auf die Köpfe der in den Gräben Hockenden. Immer treffsicherer finden die Stalinorgeln ihre Ziele. Dann ist es soweit. Knapp fünfzig Meter vor ihnen zerberstet ein gewaltiges Geschoss. Die Druckwelle schleudert Fritz an die gegenüberliegende Stellungswand, das Explosionsgeräusch zerreißt ihm fast das Trommelfell. Instinktiv hält er sich die Ohren zu. Als ob das jetzt noch helfen würde. Schreiend vor Schmerz windet er sich hin und her, bis ihm weiß vor den Augen wird ...

Als er langsam sein Bewusstsein findet, vernimmt er leise die Stimme Zarah Leanders - Davon geht die Welt nicht unter… Die Schmerzen werden weniger, langsam kommt er zur Besinnung. Heinrich! Seine Augen suchen den Freund. Fritz erstarrt, als er ihn entdeckt. Heinis Körper ist mit einer dünnen, rot gefärbten Sandschicht bedeckt, der rechte Arm, dessen Hand krampfhaft das silberne Zigarettenetui fasst, ist abgetrennt. Sein starrer Blick haftet auf dem leblosen Freund. „Heini. Neeiinn!“, schreit er, robbt hinüber und schüttelt immer wieder dessen Oberkörper: „Heini, bitte! Heinrich! Verdammt, Heinrich ...“

Es ist zwecklos. Schließlich ergreift er das Etui, zieht es ihm aus der Hand und lässt es in seiner Innentasche verschwinden. Wie von Sinnen springt er aus dem Graben. Er rennt und rennt, ziellos, nur weg. Weg von der Ebene, fernab der Straßen. Ein Mann rennt ziellos in deutscher Uniform landeinwärts. Das war gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Erneut flammt die Angst in ihm auf. Hinein in den Wald. Zweige schlagen ihm ins Gesicht, die Füße rutschen, er registriert es nicht, bis er schließlich zusammenbricht. Durst! Die Feldflasche ist leer. Jetzt erst bemerkt er, dass sein Gesicht blutverschmiert ist. Die Folgen der Schlacht? Oder waren es Mitbringsel seiner Flucht, die peitschenden Äste, die sich ihm in den Weg stellten …? Egal. Es muss weiter gehen. Durst! Das Moos ist feucht. Und wenn er es mit der Hand ausquetscht …? Er versucht es. Schließlich steckt er das Waldgrün in den Mund, kaut darauf herum. Angewidert vom leicht bitteren, aber sehr sandigen Geschmack spuckt er es wieder aus, muss sich fast übergeben. In zwei Tagen hat er Geburtstag. Nur ein kleiner Schluck Wasser, das wäre jetzt das schönste Geschenk. Aus der Ferne dringt noch immer der Geschützlärm an sein Ohr. Ist da etwa ein weiteres Geräusch oder bildete er sich das nur ein? Jetzt mischt sich auch noch ein weiteres Gedröhne ins Gehör, es wird lauter und lauter, nähert sich schnell. Instinktiv wirft er sich auf den Boden, sucht Schutz hinter einem Baumstapel. Keine Sekunde zu früh. Das Gedröhn wird klarer, erweist sich als Motorengeräusch. Schließlich sieht er sie, wie sie auf der kleinen Lichtung anfahren. Vorneweg ein Motorradgespann, gefolgt von einem VW Typ 87. Da war er also, Vaters Volkswagen. Kurz vor Ausbruch des Krieges hatte er begonnen, auf das Konto der Kraft durch Freude Organisation einzuzahlen. Wollte das Ansparen der Neunhundert Reichsmark erreichen, die für solch ein Auto aufgerufen wurden. Volkswagen hatte der Führer ihn benannt, erschwinglich für jedermann, schick und modern. Dann aber wurde die Herstellung auf Eis gelegt, nur noch für die Wehrmacht produziert. Das angesparte Geld wurde natürlich einbehalten, denn nach dem Endsieg soll die Produktion ja weitergehen. Nach dem Endsieg? Wer glaubte noch wirklich daran? Das Angesparte war weg! Vater dürfte es ohnehin egal sein, er war vor zwei Jahren bei Stalingrad gefallen.

Noch tiefer drückt er sein Gesicht ins Moos. Wenn man ihn jetzt erwischt, dann war es das. Dann müsste Mutter ganz ohne männliche Hilfe auskommen. Und Alma …? Wehmut und Sehnsucht krochen in ihm hoch. Für Gefühle war jetzt aber wenig Spielraum. Dem VW folgt ein Lastkraftwagen der Marke Opel Blitz. Den Abschluss dieser Kolonne bilden zwei Motor- radgespanne. Fritz drückt sich fester an den Holzhaufen. Sein Körper bebt, unaufhörlich wird Adrenalin durch diesen gepumpt. Da ist sie wieder, seine ständige Begleiterin, die Angst. Der Pulk hält, keine dreißig Meter trennen ihn von den Fahrzeugen. Flucht? Unmöglich! Die Fahrer der Motorradgespanne springen von ihren Krädern. Kettenhunde! Erkennbar an ihren großen Schildern, die mit einer Kette um ihren Hals geschlungen sind. Kettenhunde, die Militärpolizei der Wehrmacht, speziell ausgebildet für die Suche nach Deserteuren. Waren sie vielleicht sogar seinetwegen gekommen? Hatte man seine Flucht bemerkt? Suchten sie bereits nach ihm? Nun wurde die hintere Tür des VW aufgerissen und zum Vorschein kommt ein blonder Hüne, der sich nach allen Seiten umsieht. Nachdem er die Waldluft tief inhaliert hat, zupft er sich seine Uniform zurecht. Ein Hauptsturmführer der SS, wie Fritz an den Rangabzeichen erkennen kann. Kettenhunde und SS? Das passte nicht zusammen. Auf ein Handzeichen des Oberbefehlshabers dieses Haufens springen die hinteren Kradfahrer von ihren Fahrzeugen und reißen die Maschinengewehre in die Richtung des LKWs. Die Ladebordwand wird geöffnet. Vier Soldaten der Totenkopfverbände springen ins Freie. Bevor abermals vier Soldaten der Eliteeinheit den Lastkraftwagen verlassen, sieht Fritz, wie fünf Männer vom Inneren nach Draußen gedrängt werden. Drei Russen und zwei Männer in Zivilkleidung, allesamt an Händen und Füßen gefesselt. Sofort werden die Rotarmisten aufgerichtet und an den Schneisenrand der Lichtung gestellt. „Feuer!“, brüllt der Führer. Eine ohrenbetäubende Salve aus den Maschinengewehren lässt die Russen blutüberströmt auf den Waldboden sinken, während der Offizier aufreizend langsam auf die beiden Zivilisten zugeht und sich vor den traurigen Gestalten aufbaut. „So, nun zu euch Beiden. Für Feiglinge ist jede Kugel zu schade!“ Wieder gibt er ein Handzeichen, worauf zwei der Kettenhunde jeweils ein Seil mit Schlinge ergreifen und sicheren Schrittes direkt auf Fritz zugehen. Ihm stockt der Atem, kalter Angstschweiß rinnt aus allen Hautporen. Keine zehn Meter vor ihm bleiben die Militärpolizisten stehen, werfen die Seilenden über die untersten Äste zweier Kiefern, ziehen die Seile fest und verknoten sie. Dann stellen sie zwei Holzschemel darunter und signalisieren, dass alles vorbereitet sei. Sofort ergreifen jeweils zwei der SS-Schergen einen der Delinquenten und zerren sie über den Waldboden in Richtung Galgen. Während der anscheinend Ältere von beiden sich willenlos seinem Schicksal ergibt, versucht der Jüngere sich vehement zu wehren, um noch wenigstens einige Sekunden für sein schwindendes Leben heraus- zuschinden. Heftig zerrt er hin und her, setzt seine Füße als Gegengewichte ein. Sein Schreien und Flehen machen allerdings wenig Eindruck auf die Umstehenden. Die Angehörigen der Schutzstaffel haben viel gesehen und viel durchgesetzt. Ohne weitere Verzögerung werden beide auf die Hocker gestellt, die Schlinge um den Kopf gelegt, festgezurrt. Mit einem Fußtritt wird die Erhöhung beendet. Für eine gefühlte Ewigkeit zappeln die Gehenkten, bis schließlich ihre Körper erschlaffen. Unter dem Gelächter seiner Untergebenen deutet der Hauptsturmführer auf den jüngeren der Baumelnden, dessen Körper im Todeskampf Darm und Blase entleert hat: „Eingepisst! Sogar im Jenseits ist der noch ein Feigling.“ Unter dem Jubel des grölenden Mobs knöpft er seine Uniformhose auf und fängt an auf die Füße des Toten zu urinieren: „Pisse zu Pisse! Staub zu Staub. Amen.“ Fritz kann ihm nun genau in die Augen sehen. Tote Augen, furchtbar kalte Augen! Er wird sie nie vergessen.

Sein Körper gehorcht ihm nicht mehr. Angetrieben von der ungezügelten Produktion des Adrenalins schaltet sein Verstand mehr und mehr ab. Die für die Koordination zuständigen Hirnströme geraten aus den Fugen, sinnvolle wechseln mit sinnlosen Reizen an das zentrale Nervensystem ab. Die Botenstoffe entwickeln ein Eigenleben. Ruckartig reißt er sein Maschinengewehr hoch. Mit einem ultimativen Wutschrei richtet er das Mordwerkzeug blindlings in Richtung der Lachenden. Salve um Salve marodieren durch den Wald, bis schließlich das gesamte Magazin, jede einzelne Patrone, verbraucht ist. Nur ganz langsam kommt er zur Besinnung. Während die Wachmannschaft regungslos auf dem Waldboden liegt, sieht Fritz, wie der Hauptsturmführer in den VW springt und mit laut aufheulendem Motor davonrast. Hastig zielt er auf den Wagen, drückt den Abzug. Jetzt bemerkt er, dass die Waffe leergeschossen ist. Wütend schmeißt er das Gewehr zu Boden: „Scheiße! Verfluchte Scheiße!“ Vorsichtig nähert er sich dem Tatort, vergewissert sich, dass keiner der Soldaten noch am Leben ist. Ein flüchtiger Gedanke geht ihm durch den Kopf. Hätte er schon vorher geschossen, würden die Beiden noch leben. Nein, wahrscheinlich würden drei Bemitleidenswürdige an diesem Baum hängen!

Er ergreift sein Messer und schneidet die Gehängten ab. Das ist alles, was er im Moment, für die Beiden tun kann. Sein Verstand und seine Gedanken werden klarer.