Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

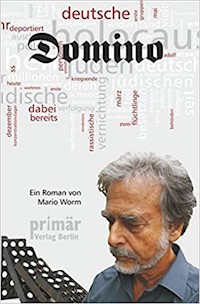

- Serie: Domino

- Sprache: Deutsch

Die Geschichte von Paul Stubbe und seinem Enkel Thomas Kiefer führt den Leser in eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte: die zwölfjährige Herrschaft der Nationalsozialisten und die Versuche von einigen Ewiggestrigen, mit Hilfe der versteckten Milliarden, die die SS den ermordeten jüdischen KZ-Häftlingen geraubt und auf geheimen Nummernkonten in der Schweiz versteckt hatte, Revanche für die Niederlage ihres verbrecherischen Systems zu nehmen. Der elternlos in einem Kinderheim der DDR aufgewachsene Thomas Kiefer bekommt nach dem Mauerfall unverhofft eine üppige Erbschaft seines ihm bis dahin unbekannten Großvaters und gerät mitten in die Wirren einer Jagd nach den verschollenen Kontonummern der versteckten SS-Beute. Ein spannender historischer Kriminalroman, fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite, der zugleich auf die Gefahren eines erneuten Aufflackerns faschistischer Wahnvorstellungen aufmerksam macht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 359

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum neobooks

Mario Worm

Domino

1. Teil

-

Puzzle Spiele

Copyright by Primär Verlag Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagsgestaltung: Exakt Werbung, Simone Stolz

Coverfoto 1 © Mario Worm

Endkorrektur: Solveig Elsholz

Lektorat: Karla Dyck

Ebook

ISBN 978-3-9819596-6-6

Werte(r) Leser(in)!

Auf Drängen vieler Leser habe ich mich entschlossen dieses Buch noch einmal zu verlegen. Es handelt sich dabei um eine leicht überarbeitete Fassung. Ich habe mich aber bemüht, den Text und erst recht den Sinn, so gut es möglich war, zu belassen!

Mario Worm 2019

Dank an Ulrich Ziegltrum, den ehemaligen Archivar von Berchtesgaden, Historiker und vor allem Zeitzeuge. Er gewährte mir uneigennützig Einblick in sein über fünfzig Jahre angesammeltes Wissen in Wort und Bild. Bedanken möchte ich mich auch bei Peter Kirst, der sich mit der Verwendung seines Konterfeis für die Umschlaggestaltung einverstanden erklärt hat.

Domino – ein Spiel

Ein Dominostein hat zwei Enden, die jeweils eine Zahl anzeigen. Steine können nur so aneinandergelegt werden, dass Enden mit der gleichen Augenzahl einander berühren. Die Spielrichtung erfolgt in landesüblicher Weise. In Deutschland im Uhr- zeigersinn, in der Schweiz jedoch entgegen dem Uhrzeigersinn oder, wie früher mancher Pädagoge erklärte, in Richtung der Ohrfeige.

Zum »Domino Day 2009« am 7. November 2009 wurde im holländischen Leeuwen ein neuer Weltrekord aufgestellt. Von den 4,8 Millionen verwendeten Steinen fielen nach dem Auslösen der Kettenreaktion 4.491.863 Dominosteine um. Was passiert, wenn nur ein Stein aus dieser Reihe entfernt oder falsch gestellt wird, kann sich jeder ausmalen.

Vorwort

Um es deutlich zu sagen, ich gehöre weder zu denen, die nach den Resten des Bernsteinzimmers oder sonstigen »Schätzen« des Nationalsozialismus suchen, noch bin ich ein Sammler von Gütern aus dieser Zeit. Was mich aber von frühester Kindheit an beschäftigte, ist die Geschichte, insbesondere die deutsche. Mein besonderes Augenmerk galt von Anfang an der Zeit der Weimarer Republik bis hin zum Bau der Mauer in der DDR, ein Jahr nach meiner Geburt. Dass mich dabei die Zeit des Nationalsozialismus immer mehr in Ihren Bann zog, lag an zwei Begebenheiten und zwei Menschen, die mein Leben auf ganz unterschiedliche Art und Weise prägten. Das erste Mal traf ich im Alter von etwa zehn Jahren auf Hitler in einem alten Lesebuch, das meinem Vater gehörte und von meiner Oma als Andenken an die Schulzeit ihres Sohnes aufbewahrt und von mir zufällig entdeckt wurde. Gleich auf Seite eins prangte ein Foto mit der Unterschrift »Unser geliebter Führer«. Ich hatte zwar den Namen Hitler schon mal gehört, ihm aber bis dato keinerlei Interesse gewidmet, da ich in diesem Alter anderen, augenscheinlich, kindlicheren Dingen den Vorrang gab. Was mich aber fesselte, waren die vielen bunten Bilder, die diese Lesefibel zierten. Besonders aber, da ich schon früh mit dem Lesen begann, waren es die mir unbekannten Lettern in der deutschen Schrift, die einen magischen Reiz auf mich ausübten. Mit Hilfe meiner Oma lernte ich ziemlich schnell die Texte zu entziffern, bis ich irgendwann eine Stelle über einen Jungen las, der in die »Pimpfe« eingetreten war und zum ersten Mal den »Affen« trug. Als ich meinen Vater fragte, was denn eigentlich ein Affe sei und er erfuhr, dass ich seine alten Schulbücher las, wurde er wütend, stellte meine Oma zur Rede und verbrannte zornig all diese Lektüre. Es war die Zeit des real existierenden Sozialismus und die Angst vor Konsequenzen war groß, da der Besitz solcher Literatur unter Strafe stand. Ich konnte das damals nicht verstehen, jedoch meine Neugier nach dem »Bösen« wuchs. Jahre später hatte ich in der Oberschule das sehr große Glück, einen Geschichtslehrer zu bekommen, der es verstand, ein eigentlich trockenes Fach mit so viel Leben zu füllen, dass ich ihm höchst motiviert zuhörte. Peter Joswiak, so hieß der Pädagoge, erkannte mein Interesse und förderte mein Verständnis, soweit es ihm in dieser Zeit möglich war. Ihn nervte ich mit Fragen und Diskussionen. Ohne sich hinter Floskeln zu verstecken, beantwortete er alle meine Fragen. Mit ihm zusammen besuchte ich das Konzentrationslager Sachsenhausen, erfuhr Hintergründe und schon bald war mein Interesse größer als es der Schulstoff befriedigte. Fortan zog ich jede noch so kleine Information über diese Zeit in mich auf. Aber erst nach der Wende und dem Entstehen des Internets, konnte ich mehr und mehr Informationen sammeln und es entstand die Idee, ein Buch über deutsche Geschichte zu schreiben. Diese Fiktion wurde allmählich zum Wahn, bis ich schließlich im Jahre 2000, bei meinem Lesen auf ein Thema stieß, welches hier in diesem Buch nun ausgiebig behandelt wird. Am Anfang war es eigentlich nur ein kleiner Mosaikstein, ein einziger Domino, aus dem dann nach mittlerweile fast zehnjähriger Recherche ein Bild, eine Kette wurde. Ich las, besuchte Orte und unterhielt mich mit Zeitzeugen, stieß auf immer neue Ungereimtheiten, die mich beflügelten und antrieben, an der Story dranzubleiben. Hier liegt nun das Ergebnis vor, eine Geschichte, die sich entweder so zugetragen hat oder zumindest so zugetragen haben könnte.

Namen und Orte in diesem Buch sind, soweit sie nicht allgemein bekannten historischen Personen und Ereignissen zuzuordnen sind, frei erfunden. Ähnlichkeiten mit heute lebenden oder bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig. Geschichtliche Daten sind nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge wiedergegeben, sondern nach Bedarf in die Geschichte eingefügt. Selbstverständlich hat es auch nie das beschriebene Bankhaus gegeben. Oder?

Mario Worm

Mai 2012

Prolog

Nehmen wir mal an, dass es sich so abgespielt hat. Berlin, Reichshauptstadt, am 20. April 1945, 23.48 Uhr. Der Tag begann, wie der Ablauf in den letzten Jahren zur Tradition erklärt worden war. Kurz nach Mitternacht nahm Hitler die Glückwünsche seiner Ordonanz entgegen. Es war sein sechsundfünfzigster Geburtstag. Welch ein Unterschied zu den vorangegangenen. Keine prunkvollen Feierlichkeiten, kein von Goebbels inszeniertes Trara. Stattdessen: trübe Stimmung im Berliner Führerbunker. Beschwört hatten sie ihn: »Mein Führer, Sie müssen Berlin verlassen!« Selbst Bormann vertrat diese Meinung. Martin Bormann, der Vertraute, der alles zu wissen schien, der ihm jeden Wunsch von den Lippen ablas, der Getreueste, quasi die Ersatzmutter. Berlin verlassen? Niemals! Da sitzt er nun, der größte Führer aller Zeiten, allein an seinem großen Eichentisch und sinniert über vergangene Zeiten. Er, Adolf Hitler, er, der die Idee des Nationalsozialismus erst propagierte und dann verwirklichte. Er, dem das deutsche Volk eine glückliche Zeit im Urlaub durch die Organisation »Kraft durch Freude« zu verdanken hatte. Er, der neuen Lebensraum für sein Volk forderte. Er, der den Bauingenieur Fritz Todt zum Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen ernannte und mit dem Bau von 14 000 Kilometer Reichsautobahnen die Leute von der Straße holte. Arbeiten statt Stempeln! Er, der im Dezember 1938 das »Ehrenkreuz der Deutschen Mutter« gestiftet hatte und es am Muttertag, an »arische und verdiente« Mütter durch die Ortsgruppenleiter verleihen ließ. Er, er, er, ja er! Und mit Ihm die Vision des Deutschen Nationalsozialistischen Reichs. Sie hatten Ihm viel zu verdanken! Der neue Lebensraum, die Endlösung, die Vernichtung einer minderwertigen Rasse, alles das schien doch einmal in so greifbarer Nähe. Und heute? Der Russe hatte nach heftigen Kämpfen die Oder überquert, die Seelower Höhen erobert und kurz vor Marzahn Stellung bezogen. Die Deutschen haben versagt! General Wenk mit seiner 12. Armee und SS-General Steiner mit seiner Armee- gruppe, die Berlin entsetzen sollten, hatten jämmerlich versagt. Wo sind sie geblieben? Nur Verrat. Verrat von den feigen Offizieren, Verrat vom eigenen Volk, das ihn und seine Ideen nicht verstanden hat. Häuserkampf. Den Russen wird niemand aufhalten. Kein Außenring, kein Unterwassersetzen der U-Bahn, kein Moltke, niemand. Am Vormittag des darauffolgenden Tages die nächste, vernichtende Meldung. Friedrich Anton Gundelfinger, der erfahrene Pilot, abgestürzt auf dem Weg nach Bayern, auf dem Weg in seine geliebten Berge. Die Junkers 352 abgestürzt, kurz vor Dresden. Beim Versuch einer Notlandung zerschellt die Maschine auf einem Feld nahe dem sächsischen Ort Börnersdorf. Der getreue Pilot tot. Und mit ihm verbrannten die persönlichen Sachen! Bunker, Verstecken, Kapitulation – niemals! Ein letzter Anruf auf dem Berghof. Die Auskunft schmettert ihn endgültig nieder. »Mein Führer, hier gibt es keinen Strom, kein Wasser, selbst keine Toiletten mehr. Der Berghof ist quasi außer Betrieb.« Eine Notlüge aus Angst vor den herannahenden Amerikanern. Aber diese Lüge verfehlt ihre Wirkung nicht. Hektische Vorbereitungen. Er wird Berlin nicht verlassen! Was diese Möchtegernoffiziere im Juli 44 nicht erreicht hatten, wird er nun selbst vollziehen. Das deutsche Volk ist seiner nicht wert. Eva, lange versteckt, nun soll ihr noch einmal Ehre zuteilwerden. Sie wird den Namen Hitler tragen, seinen Namen und sei es auch nur für kurze Zeit. Die Farce der Bunkerhochzeit mit Bormann und Goebbels als Trauzeugen. Entrüstung, als der hastig herbeigeholte, ohnehin schon vor Angst zitternde Standesbeamte pflichtbewusst nach der arischen Abstammung fragt und Goebbels, außer sich, betont: «Was für eine Frage? Das ist der Führer!« Ja, was für eine Frage. Er selbst, Adolf Hitler hatte am 30. Januar 1939 vor dem Reichstag die Vernichtung der »Jüdischen Rasse« in Europa angekündigt. Verwirklichung der Beschlüsse der Wannseekonferenz, die Endlösung der Judenfrage. Und nun muss er getreu den Nürnberger Rassengesetzen dem auf den äußersten, peinlich berührten Beamten seine Reinrassigkeit bekunden. Welch eine Farce beim Gedanken, dass der Russe nur noch wenige Kilometer vor sich hat. Im Angesicht der letzten Stunden ist alles geregelt. Das politische Testament ist vorbereitet, Goebbels als Nachfolger ernannt. Er wird dieses Amt nur Stunden ausführen und danach die Befehlsgewalt an Dönitz weitergeben. Die Geschehnisse überschlagen sich in den letzten Stunden des Dritten Reichs! Eingeschlossen in seinem Privatgemach stiehlt sich der größte Führer aller Zeiten aus der Verantwortung. Ein Schuss fällt an diesem 30. April 1945. »Der Führer ist im aufopferungsvollen Kampf fürs deutsche Vaterland gefallen ...«, tönt der »Großdeutsche Rundfunk«. Die Wirklichkeit sah anders aus, wie der persönliche Adjutant Günsche und der Kammerdiener Linge in Vernehmungen durch den russischen Geheimdienst wussten. Waren beide doch diejenigen, die nach dem Schuss das Zimmer des Führers betraten. Hitler im Sessel, die Stirn blutig, Eva liegend, vollendet, was an der Schäferhündin Blondi getestet wurde. »Meine Herren, der Führer ist tot!«, verkündet der Adjutant. Kurz darauf werden die Leichen in den Garten der Reichskanzlei geschleppt, mit Benzin übergossen, so gut es geht verbrannt und oberflächlich verscharrt. Dann kommt der Russe. Die rote Fahne wird auf dem Reichstag gehisst, der Krieg ist vorbei. Doch Stalin ist damit nicht zufrieden. Er will Hitler, tot oder lebendig! Ein Suchtrupp der Rotarmisten fand im Garten der Reichskanzlei verbrannte Kinderleichen, einen männlichen und einen weiblichen Kadaver, entstellt durch Verbrennungen. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um die Familie Goebbels handelt. Wo aber war Hitler? Stalin tobt. Er will den Beleg seines Erfolgs, noch bevor die Alliierten ihm das streitig machen. Fieberhaft wird gesucht, bis ein Soldat mehr durch Zufall die beiden verscharrten Leichen findet und anfangs noch dafür verspottet wird. »Ja, ja Towaritsch, der Führer!« Doch Anfang Mai 1945 identifizieren russische Spezialagenten die Leichen als echt. Zum einen liegen die Zeugenaussagen von Günsche und Linge vor, zum anderen hat man die Zähne der Leiche mit einer Zeichnung des »Führergebisses« verglichen, das ein Zahnarzthelfer aus dem Gedächtnis gezeichnet hatte. Der Erfolg wird Stalin sofort gemeldet, der aber genießt und schweigt. Sollen sich die anderen doch kaputtsuchen! Ohne Leiche keine Gewissheit, ohne Gewissheit gesundes Misstrauen. Sein Triumph, der Heilige Gral, ein Teil des »Führerschädels«, verschwindet in den Archiven des russischen Geheimdienstes. Also lasst die Alliierten suchen! Im Juni desselben Jahres vergrub man die Gebeine des »Führerehepaars« zusammen mit den Leichen der Familie Goebbels in einem Waldstück bei Rathenow in Brandenburg. Doch die russische Spionageabwehr SMERSH meldet Bedenken an. Stalin wird überzeugt, dass die Gefahr der zufälligen Entdeckung in diesem Waldstück sehr hoch ist. Holzsammler, Heimkehrer oder einfach nur Kinder – die Liste der potenziellen Finder ist lang. Also lässt man die Leichen exhumieren und in der Kommandantur in Magdeburg noch einmal bestatten. 1970 wird die Kommandantur geschlossen und das Gelände der »Nationalen Volksarmee« übergeben. Der damalige KGB- Chef und späteres Staatsoberhaupt der Sowjetunion, Jurij Andropow, bekam es mit der nicht unbegründeten Angst zu tun, die Wahrheit könnte ans Tageslicht kommen und Magdeburg eine Kultstätte für Neonazis werden. Also machte sich ein Spezialtrupp des KGB im Frühjahr kurz vor der Übergabe an die DDR auf den Weg. Noch einmal werden die unliebsamen Überreste ausgebuddelt, etwa zehn Kilometer elbaufwärts von Magdeburg in einem Waldstück endgültig verbrannt und die Asche in den Fluss Ehle gestreut. Erst als die KGB-Archive im Jahr 2008 geöffnet wurden, bekommen Wissenschaftler die Möglichkeit, Untersuchungen an dem Schädelfragment vorzunehmen. Sie stellen fest, das Schädelteil stammt vermutlich von einer Frau um die zwanzig Jahre. Der Chef des neuen russischen Geheimdienst FSB bemerkt dazu, dass die Amis angeblich eine DNA-Untersuchung vorgenommen hätten. Aber selbst, wenn tatsächlich eine DNA Substanz gewonnen werden konnte, mit welcher DNA hat man sie dann verglichen? Der stellvertretende Leiter der russischen Staatsarchive, Wladimir Koslow, gibt 2009 zu, dass der von einer Kugel durchlöcherte Schädel selbst in Russland nicht als Hitlerüberbleibsel eingestuft wird, zumal er angeblich erst ein Jahr nach dessen Freitod gefunden wurde! Aber gehen wir noch einmal zurück in das Jahr 1945. Am 20. April begeht der Führer seinen 56. Geburtstag, den letzten. Heftig wird er von seinen Offizieren bedrängt, Berlin zu verlassen. Doch Hitler lehnt ab. Zu tief sitzt der Gedanke, was mit ihm geschehen könne, wenn der Russe sich seiner bemächtigt. Von der Parkinson’schen Krankheit gezeichnet, die Erlebnisse der Wolfsschanze noch vor Augen, schüttelt er den Kopf. Sein Entschluss steht fest. Ein für Ihn bereitgestelltes Flugzeug in Tempelhof wird niemals mit ihm abheben. Kurz vorher ist sein getreuer Pilot Gundelfinger über Börnersdorf in Sachsen abgeschossen worden. Was sich noch in dieser Maschine befand, wird niemals geklärt werden, da alles bis zur Unkenntlichkeit verbrannte. Hitler hat keine Kenntnis von einem dritten Flugzeug, das versteckt bei Strausberg steht. Tage später, am 23. April 1945 hat der Russe Berlin eingeschlossen! Der Schuss ist gefallen und Günsche hat’s bestätigt! Der König ist tot, es lebe der König! Der neue König macht sich sofort ans Werk. Während Magda Goebbels ihre sechs Kinder mit einem Giftcocktail ins Jenseits befördert, diktiert ihr Mann sein politisches Testament. Nur wenige Stunden nach Hitlers Tod folgen ihm die getreuen Eheleute Goebbels. Dies ist die Stunde Martin Bormanns, der den Ernst der Lage wohl wie kein anderer begriffen hat. In Zivilkleidung steht er in seinem Bunkerzimmer. Sein Blick gleitet noch einmal über den Schreibtisch. All die privaten Sachen werden hierbleiben. Belangloses Zeug, unverfänglich, das andere ist vernichtet. Er, der Reichsleiter, das geheime Staatsoberhaupt, der engste Vertraute des Führers, der sogar zu dessen Lebzeiten Zugriff auf dessen Konten hatte, er muss jetzt nicht mehr bleiben, sein Dienstherr ist tot. Sorgfältig klemmt er sich ein dickes braunes Buch unter den Arm. Einst hatte es drei dieser Bücher gegeben. Eins ist verbrannt in Börnersdorf, eins hatte er zu seiner Sicherheit behalten und den Verwahrungsort des dritten kennt nur er. Bormann verlässt den Raum, zwängt sich durch einen langen, geheimen Tunnel ans Tageslicht. Es ist sein Ziel, sich durch die russischen Linien zu schlagen und irgendwie wegzukommen. Weit führt ihn sein Weg nicht. Nur wenige Sekunden, nachdem er die verbrannte Luft der vermeintlichen Freiheit geatmet hat, trifft ihn ein Querschläger der russischen Artillerie. Martin Bormann ist auf der Stelle tot, er liegt in einem Bombenkrater, Zentimeter entfernt verbrennt allmählich sein braunes Buch. Lange wird um seinen Verbleib gerätselt. 1946 wird er in Abwesenheit vom internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg zum Tode verurteilt. Erst 1973 wird bei Bauarbeiten am Lehrter Bahnhof eine Leiche gefunden und zweifelsfrei als die von Martin Bormann identifiziert. Genau an dieser Stelle, an der in der Nacht vom neunten zum zehnten November 1989 die Mauer fällt und hunderte von DDR- Bürgern zum ersten Mal ihre Schritte in den Westen lenken. Und genau hier beginnt die Geschichte.

1. Kapitel

Obwohl im gleichen Alter, konnten ihre Charaktere, ihre Herkunft und ihre bisherige Entwicklung nicht gegensätzlicher sein. Thomas Kiefer, der Ossi, geboren im Januar 1960, hatte schon frühzeitig seine Eltern bei einem Verkehrsunfall verloren und wuchs ab seinem vierten Lebensjahr in einem Ostberliner Kinderheim auf. Versuche, ihn zu adoptieren waren aus den unterschiedlichsten Gründen fehlgeschlagen. Ohne richtige Wärme und Geborgenheit, die eben nur Eltern ihrem Kind geben können, entwickelte er schon frühzeitig einen Sinn für Realität und Selbstständigkeit. Seine schulischen Leistungen lagen im gesunden Mittelfeld, hätten jedoch weitaus besser sein können, was hauptsächlich daran lag, dass er bestimmten Fächern sehr bequem gegenüberstand. Er liebte Musik und das Fach Geschichte, speziell die deutsche. Warum er als Mitglied der »Freien Deutschen Jugend« mit dem Fach Staatsbürgerkunde auf Kriegsfuß stand, war nicht etwa seiner politischen Einstellung, sondern eher dem Lehrer zuzuordnen, der keinerlei Auseinandersetzung zuließ, die über die staatlich definierten Festlegungen hinausgingen. Kiefer war kein Revoluzzer oder Widerständler, er war ein durchschnittlicher, braver DDR-Bürger, der seinen Anteil, wenn auch widerstrebend, an gesellschaftlicher Arbeit leistete, der seine Nische im Leben und einen Umgang mit dem Arbeiter- und Bauernstaat gefunden oder besser gesagt sich in diesen hineingelebt hatte. Noch im Heim begann er eine Lehre als Werkzeugmacher und bekam nach seiner Entlassung aus dem Heim eine Altbauwohnung im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg zugewiesen. Zweiter Hof, Ofenheizung, Toilette eine halbe Treppe tiefer, nicht sehr komfortabel, aber ein gehüteter Zufluchtsort, wenn man seine Ruhe haben wollte. Über die sporadische Einrichtung einer Junggesellenbude war die Einzimmerwohnung nie hinausgekommen. Thomas legte auch keinerlei Wert darauf, obwohl er für DDR-Verhältnisse nicht schlecht verdiente. Seine Einnahmen flossen zum größten Teil auf sein Sparbuch, wenn er sie nicht für Urlaubsreisen ausgab. Thomas Kiefer litt unter notorischem Fernweh. Soweit es Geld, Zeit und die Reisebestimmungen der DDR zuließen, setzte er sich in den Zug oder auch in seinen fünfzehn Jahre alten, gebraucht gekauften Trabant und fuhr in seiner arg beschränkten Reisewelt hin und her. Zu Frauen hielt er einen »gesunden Abstand«. Sicherlich gab es vereinzelte Beziehungen, die aber dank seiner Eigenbrötelei schnell im Sande verliefen.

Die Lebensgeschichte des Wessis Nicolas verlief in völlig anderen Bahnen. Er wurde ebenfalls im Januar 1960 als einziger Sohn des Unternehmerehepaars Reimann in Berlin-Zehlendorf geboren. Die Eltern betrieben schon in der dritten Generation eine kleine, bescheidene Lebensmittelkette, gegründet und vererbt vom Urgroßvater mütterlicherseits. Mit beschaulichem Fleiß und Engagement hatte man es geschafft, eine höhere Kapitalrücklage zu bilden und sich so im gehobenen Mittelstand einzurichten. Das Geschäft war liquid, warf keine Millionen ab, aber es reichte, um damit besser leben zu können als so manch anderer. Hinzu kam der geerbte Grundbesitz mit dem nicht so bescheidenen »Häuschen«, dass man durchaus auch als kleine Villa bezeichnen könnte, und in dem Nicolas Reimann seine Kindheit verbrachte. Als Kronprinz behütet, erfüllten seine Eltern ihm jeden Wunsch, achteten darauf, dass ihr Sohn die gehörige Bildung bekam und planten im wesentlichsten seinen Lebenslauf. Schließlich lag es auf der Hand, dass Sohnemann die Firma übernimmt und damit die Weiterführung gesichert sei, eben ein Generationsbetrieb. Ob es an der Affenliebe der Eltern, Undank des Sohnes oder einfach nur an Generationsproblemen lag, der Junior verfolgte ganz andere Ziele. Nicolas Reimann fand überhaupt kein Interesse an dem »Krämerleben« und dachte nicht daran, die Firma zu übernehmen. Stattdessen entdeckte er seine Liebe zur Germanistik und begann kurzerhand Journalismus zu studieren.

Natürlich ebneten seine Eltern nach anfänglichem Zögern und Vorwürfen auch hier seinen Weg, insgeheim hoffend, dass diese »brotlose Kunst« ihn eines Tages doch dazu treiben würde, den Familienbetrieb zu übernehmen. Und so abwegig schien der Gedanke nicht zu sein. Über eine Volontärstelle war Nicolas Reimann bis jetzt nicht hinausgekommen. Um dem konservativen Elternhaus zu entfliehen, äußerte er zum Beginn seiner Studienzeit den Wunsch nach Eigenständigkeit, worauf man ihm ein Penthouse im Grunewald kaufte. Hier nun konnte er seine Vorstellungen vom Leben verwirklichen, das zum größten Teil aus Partys, Mädchen und Schreiben bestand. Er nannte diesen Zustand Selbstfindung und machte sich kaum Gedanken darüber. Solange am Monatsanfang eine bestimmte Geldsumme von seinem Vater überwiesen wurde, brauchte er das auch nicht. Momentan war er eben von Beruf Sohn. Dieser Zustand gefiel ihm zwar nicht, aber er störte ihn auch nicht sonderlich. Irgendwann, davon war Nicolas überzeugt, würde schon jemand seine Fähigkeiten zu schätzen wissen.

Die beiden Jungen, Thomas und Nicolas, lebten in zwei Parallelwelten, ohne voneinander zu wissen. Und ausgerechnet der »1. Parteibezirkssekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands von Berlin« sorgte dafür, dass die beiden aufeinandertrafen. Ironie beider Schicksale. Den ganzen Abend hatte Kiefer, faul auf seiner Couch liegend, vor dem Fernseher verbracht. Aufmerksam verfolgte er Schabowskis Pressekonferenz und erfuhr von der neuen Reiseregelung. Ja, es wurde viel geredet in den letzten Tagen und irgendwie zeichneten sich Veränderungen ab. Es wurde ja auch Zeit. Und er würde von einer neuen Reiseregelung profitieren, könnte endlich auch mal in die Gegenden reisen, die ihm aus Mangel an Westverwandtschaft bisher verwehrt geblieben waren. Ja, es wurde Zeit. Die Bemerkung, dass die neue Reisereglung ab sofort gelten solle, überhörte er und schaltete gelangweilt von dem weitschweifenden Parteigelaber ins West- fernsehen. Erst als er die ersten Trabbis über die Bornholmer Brücke fahren sah, sprang er von seinem Sofa auf. Nichts hielt ihn jetzt mehr, er wollte rüber und sehen, wie es dort ist. Weit kommt er mit seinem Trabant nicht. An diesem späten Abend des neunten Novembers sind die Straßen voll. Alles Schwarztaxen? Wohl kaum. Entnervt stellt er sein Gefährt an den Straßenrand und macht sich auf den Weg. Weniger einem Kalkül als dem Zufall geschuldet – der Grenzübergang Invalidenstraße liegt näher an seiner Wohnung als die im Fernsehen gesehene Bornholmer Brücke –, steht er nur wenige Minuten später vor der noch verschlossenen Schranke. Alles doch, nicht wahr? Verfälschte Bilder? Die Massen vor dem Übergang brüllen: »Tor auf, Tor auf!« Es wird geschoben und gedrängelt, jeder will der Erste sein, die neue Reisefreiheit auskosten. Schließlich geben die entnervten Grenzposten ihre Gegenwehr auf, vernünftige Befehle erhalten sie in dieser Nacht ohnehin nicht. Langsam und behutsam öffnen sie den Schlagbaum. Die Massen rennen schubsend und doch irgendwie geordnet über den Asphalt. Wann hatte man sich schon so gesittet angestellt, außer es gab im Konsum Bananen? Thomas Kiefer atmet tief durch. »So, nun bin ich also im Westen!« Wie aber nun weiter? Wo nun hin? Zum Kudamm wäre nicht schlecht. Aber wie? Einfach den Massen nach? Er kommt nicht dazu, seine Gedanken zu vollenden. Jemand drückt ihm ein Glas Sekt in die Hand. »Herzlich willkommen in der Freiheit!« Kiefer blickt dem Spender ins Gesicht. Der Typ meint das tatsächlich ernst. »Danke.« »Zum Wohl! Die Mauer ist weg. Prost!« Na schön. Und wie komme ich nun zum Kudamm? will er fragen. Doch er kommt nicht dazu, sein Gegenüber scheint Gedanken lesen zu können. »Und nun zum Kurfürstendamm!« Thomas schmunzelt. Scheint in zu sein in dieser Nacht. »Dazu müsste ich erstmal wissen, wie man dahin kommt.« »Ganz einfach. Da drüben ist die S-Bahn. Drei Stationen, Zoo aussteigen!« »Nochmal danke.« Reimann schmunzelt. »Weißte was, du Danksager, ich komme mit. Da ist jetzt unter Garantie noch mehr los als hier. Da tobt jetzt unter Garantie die Hölle, oder der blanke Wahnsinn.« Mit seinem Spruch: «Herzlich willkommen in der Freiheit«, drückt er dem nächsten Ankömmling die geöffnete Sektflasche in die Hand, greift in eine Plastiktüte und holt eine neue Flasche hervor. Grinsend hält er sie Kiefer vor das Gesicht. »Eine haben wir noch! Nun los, komm! Wirst sehen, da steppt der Bär!« Zur selben Zeit sitzt auf Mallorca, der Lieblingsinsel der Deutschen, ein alter, gebrochener Mann vor seinem Fernsehgerät und schüttelt fassungslos den Kopf. Jede nur erdenkliche Kleinigkeit in der Berichterstattung über den Mauerfall saugt er buchstäblich in sich auf. »Nun ist es also soweit«, sagt er vor sich hin. Am liebsten würde er das nächste Flugzeug nehmen und ab nach Berlin, rüber in den Osten. Er weiß, dass das nicht geht. Man muss abwarten wie sich die Lage entwickelt. Es könnte ja nur ein vorübergehendes Phänomen sein. Vielleicht machen die Kommunisten das Tor auch wieder zu. Aber der Gedanke! Er ist sich aber auch sicher, dass er die Insel und den Ort Cala d’Or auf Dauer nicht mehr verlassen wird. Vorbei sind die regelmäßigen Sommerausflüge in das Heimatland. Aber der Gedanke! Mit zittriger Hand gießt er sich einen Cherry ein, geht zum Schreibtisch und kramt einen großen Umschlag mit Fotos heraus. Ja, der Gedanke! Wie oft hatte er sich vorgestellt, aktiv zu werden, ihm alles zu erklären, wie oft. Das Volk der Deutschen kann man nicht teilen, jedenfalls nicht auf Dauer, wie man nun sieht. Abwechselnd blickt er auf die Fotos und das Fernsehbild. »Ja, es ist so weit.« Noch einen Cherry, obwohl ihm sein Arzt jeglichen Alkohol verboten hat. Man bräuchte noch ein, zwei Jahre, sinniert er. Aber die Zeit hat er nicht. Aber der Gedanke! Er nimmt noch einen Schluck, greift nach einem Schreiblock. Erst zögernd, dann fügt er immer schneller Wort an Wort. Aber der Gedanke! Schließlich hat er niedergeschrieben, was ihn jahrzehntelang bewegte. Der Zeitpunkt ist erreicht. Er nimmt das nächste Flugzeug, um den Umschlag nach Deutschland zu bringen, hinterlegt ihn in seinem Bankschließfach in Starnberg, fliegt sofort wieder nach Mallorca. Ja, der Gedanke! Irgendwie fühlt er sich erleichtert!

Die Fahrt zum Zoologischen Garten erweist sich schwieriger als geplant. Zwar fahren die S-Bahnen im Minutentakt, sind aber dennoch restlos überfüllt. Bei der dritten haben sie Glück, zwängen sich mit aller Macht hinein. Es ist schon eine sonderbare Atmosphäre, ein lautstarkes Gemisch aus Lachen, Freudentränen und dem immer wiederkehrenden: »Wahnsinn, einfach Wahnsinn!« Die Sektflasche überlebt die drei Stationen nicht. Gibt es irgendjemand in diesem Waggon, der nicht dran genippelt hat? »Wie viele seid ihr im Osten? Sechzehn Millionen? Na prima! Dann sind ja alle hier!«, grinst Reimann, als sie sich schubsend zum Kurfürstendamm vorarbeiten. Thomas Kiefer muss das alles erstmal verarbeiten. Der nächtliche Trubel, die überfüllten Schaufenster, die Farbenvielfalt der flackernden Leuchtreklamen, all das ist neu, so hatte er sich das nicht vorgestellt. Plötzlich drückt ihm jemand eine Zeitung in die Hand. Mensch, eine West-BZ! Im Osten ein Vermögen wert. Je älter und ausgelesener die Zeitung, desto wertvoller – illegal, mit dem Siegel der Verschwiegenheit von einem zum anderen weitergereicht. Und jetzt bekommt man so ein Ding druckfrisch einfach so in die Hand gedrückt. »Die Mauer ist weg!« prangt es in großen Lettern von der Titelseite. Bis zum Morgengrauen wird gefeiert, dann ist es auch offiziell, die Grenze bleibt offen. Allmählich wird es ruhiger am Kurfürstendamm, wenigstens stundenweise. Der Sozialismus trägt noch einmal, allerdings zum letzten Mal, einen Sieg davon. Diszipliniert gehen die meisten »Ossis« wieder rüber und sind pünktlich an ihren Arbeitsplätzen, was Reimann überhaupt nicht versteht. Er wird sich an die neue Mentalität gewöhnen müssen, genau wie Thomas Kiefer. Zusammen erkunden sie in den nächsten Tagen das jeweils andere Berlin, feiern Silvester am Brandenburger Tor und entwickeln allmählich, trotz der Unterschiede, Verständnis, Akzeptanz und schließlich Freundschaft.

Es war schon immer so, dass zur Grünen Woche alle Hotelzimmer in Berlin belegt sind, besonders die preiswerten. Ihn störte das nicht, Geld spielte keine und wenn dann nur eine untergeordnete Rolle. Seit Jahren stieg er im »Star« ab, bestand jedes Mal auf sein Zimmer in der achten Etage. Von hier hatte man einen sehr schönen Ausblick auf Berlin, konnte auch über die Mauer hinweg nach Ostberlin gucken. Das »Star« lag nicht gerade im Zentrum, aber auch nicht wesentlich entfernt davon. Man war in der Nähe und hatte trotz allem seinen Ruhepol. Außerdem verfügte das »Star« über ein Restaurant mit vorzüglicher Küche. Als Geschäftsmann, der immer nur ein bis zwei Tage in Berlin verbrachte, wusste er das zu schätzen. Das Leben des Lutz Pietschmann verlief minutiös geplant. Musste es auch, schließlich saßen ihm seine Auftraggeber ständig im Nacken. Wehe, wenn nur ein Deal platzte. Nach dem Warum würde ihn keiner fragen, schon gar nicht kurz vor dem Ziel. Vielleicht zwei, drei Jahre noch! Pietschmann blickt auf seine Armbanduhr, kurz vor zehn Uhr. Er hasste Unpünktlichkeit und forderte das Gegenteil auch pedantisch ein. »Vier Minuten hat er noch!«, stellt er für sich selbst fest und schaut aus dem Fenster, hinüber in den Ostteil. »Jetzt hat diese Mauer endlich Löcher und die Menschen wuseln immer noch!« Nichts in der Welt könnte ihn dazu bringen freiwillig dort hinzugehen. Es reichten schon die drei Besuche in Rostock, um die Lieferungen zu überwachen. Bloß nicht eine Minute länger als gefordert. Es klopft. Pietschmann schaut auf seine Uhr. Punkt Zehn! Geht doch! »Herein!« Alfred Schmidt, ein grau melierter Mann betritt das Zimmer. »Guten Tag«, grüßt er freundlich und fügt dann hinzu: »Der Kontakt wird auch immer schwieriger.« »Ihr habt doch diesen blöden Vorhang aufgerissen! Beschwert euch nicht«, grinst Pietschmann und registriert mit Genugtuung wie verunsichert sein Gegenüber ist. »Das Geld ist da, wie immer amerikanische Dollars.« Pietschmann deutet auf einen schwarzen Attaché-Koffer, der prall mit Geldscheinen gefüllt ist: »Fehlt nur noch der Liefertermin.« »Wie schon gesagt, es wird immer schwieriger« »Schwieriger, schwieriger! Ich verlange nicht, dass es einfach ist. Das Geld zu beschaffen ist auch nicht einfach! Mein Teil des Geschäfts ist erfüllt, tut ihr den eurigen!« Alfred Schmidt schaut in das regungslose Gesicht Pietschmanns und weiß, dass dies nicht nur dahingesagt ist. Er nimmt den Koffer, nachzählen braucht er nicht, die vereinbarte Summe stimmt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche! »Übergabe wieder in Rostock. Ich melde mich so schnell ich kann.« »Davon gehe ich aus«, grinst Pietschmann unverhohlen und öffnet Schmidt die Tür. Wieder ein Blick auf die Uhr. Das ganze Prozedere hatte keine drei Minuten gedauert. Viel zu lange! Er hat keinerlei Sympathie für diesen Typen, obendrein hatte er ihn vom Frühstück abgehalten und Lutz Pietschmann hasst spätes Frühstück.

2. Kapitel

Sie ist eine Schönheit, die Begierde eines jeden Mannes, doch verbietet ihre Bescheidenheit dies in irgendeiner Weise auszunutzen. Ihre langen schwarzen Haare trägt sie meist zu einem Pferdeschwanz gebunden, was nicht etwa einem Modetrend, sondern eher den Temperaturen und ihrer Arbeit entspricht. Miquel Sances wuchs als viertes von fünf Mädchen auf dem spanischen Festland auf. Die Mutter starb schon früh und der Vater frönte lieber dem Alkohol, als sich um seine Kinder zu kümmern. Miquels Persönlichkeit entwickelte sich deshalb schon sehr früh. Gleich nach ihrem Schulbesuch ging sie ihre eigenen Wege, jobbte mal hier, mal da, bis sie mit einundzwanzig das Festland verließ und eine Arbeitsstelle auf der Insel Mallorca fand. Hier nun arbeitet sie schon fünf Jahre als Zimmermädchen in einem größeren Hotel im Urlaubsort Cala d’Or in der Avda Es Forti. Zu behaupten, dass ihr der Job Spaß mache, wäre eine Lüge, schon weil die Entlohnung eher bescheiden ausfällt. Aber die Frauen können zumindest die Trinkgelder für sich behalten. Und da das Hotel in einem Begrüßungsschreiben darauf hinweist, das eine gewisse Erwartungshaltung besteht, halten sich die meisten Touristen auch daran. Jene, die trotzdem knausern, können eben keine extra Leistungen erwarten, deren Zimmer werden zwar sauber gemacht, doch eben auch nicht mehr. Das ist zwar nicht erlaubt, aber gängige Praxis. Zum Leben brauchte Miquel nicht viel, da sie für ein geringes Entgelt ein Personalzimmer bewohnte, das auch die Verpflegung beinhaltete. Trotzdem blieb am Monatsende nicht viel übrig. Diesen kleinen Betrag allerdings versuchte Miquel Sances zu sparen, hatte sie doch vor, sich irgendwann mal eine kleine Wohnung zu kaufen und, vorausgesetzt, ihr lief der richtige Mann über den Weg, was bis heute nicht geschehen war, eine Familie zu gründen. Manchmal schaute sie schon etwas neidisch, wenn sie die jungen Paare sah, die hier ihren Urlaub verbrachten und deren Kinder sich in einem der Swimmingpools amüsierten. Miquel war davon überzeugt, dass sie hier ihrem

Traumprinzen ganz gewiss nicht begegnen würde. An eine Neuauflage der Pretty-Woman-Story glaubte sie nicht, aber dass sie ihr weiteres Leben nur in eigener Regie gestalten konnte, davon war sie überzeugt. In den Wintermonaten war der Ferienort Cala d’Or eher leer. Nur vereinzelt waren Touristen, meist Rentner, die der großen Kälte in ihrem Land entgehen oder einfach nur die billigen Preise der Vorsaison ausnutzen wollten, auf der Insel. Jetzt, Mitte März, war die Zeit, in der man in den Hotels die notwendigen Reparaturen ausführte oder einfach nur Vorbereitungen für die nächste Saison traf. Somit hatten auch die Zimmermädchen weniger zu tun. Erholung für die heiße Phase nannte man so etwas. Mehr Freizeit auch für Miquel, die diese jedoch auf ihre Weise nutzte. Hier im Ort gab es genügend teure Häuser, die meist von betuchten Ausländern bewohnt wurden, sei es zur Miete oder als Eigentümer. Einer von ihnen war ein alter Mann namens Paul Stubbe. Sein Anwesen befand sich knapp einen halben Kilometer vom »Club Es Talaial«, dem Hotel, in dem Miquel arbeitete. Betreten konnte man das Anwesen nur von der Straßenseite, durch das riesige, braune Holztor. Ein Schild wies darauf hin, dass dieses Objekt von der Security überwacht wurde, um Touristen, Vertreter und Hausierer begreiflich zu machen, dass sie hier nicht erwünscht waren. Ein schmaler Weg, eingerahmt von Mangrovenbäumen, führt zu der kleinen Villa, versteckt im Blätterwald, direkt am steilen Abhang der Wasserseite. Weder von der Straße noch vom Wasser aus war das Gelände einsehbar. Stubbe wollte, wenn er hier residierte, seine absolute Ruhe haben. Er verbrachte jedes Jahr den Winter auf Mallorca, kam Ende September und verließ die Insel Ende April, um die Sommermonate in seinem Haus am Starnberger See zu verbringen. Für das Inselhaus existierten zwei Schlüssel, einen hatte Stubbe, den anderen besaß Miquel. Die beiden waren sich vor gut vier Jahren in einem der vielen Restaurants des Ortes begegnet. Stubbe, der einfach nur einen Menschen zum Reden suchte, und Sances, die Zuhörerin, der der einsame alte Mann leidtat. Sie bewunderte, dass er fließend Spanisch sprach und versuchte auf Deutsch zu antworten. Durch das Gespräch über belanglose Dinge erfuhr er, dass sie als Zimmermädchen arbeitete und fragte, ob sie nicht für ein bis zwei Stunden bei ihm als Hausmädchen aushelfen könne. Anfangs zögerte Miquel aus Angst, der Alte könnte mehr von ihr verlangen, doch schließlich willigte sie ein und sie bekam monatlich fünfhundert amerikanische Dollar, genau die gleiche Summe, die sie für acht Stunden täglich im Hotel erhielt. Ihr Verdacht verflog mit der Zeit. Stubbe verhielt sich fair und zahlte meistens mehr Geld, einfach so. Mit der Zeit entwickelte sich eine Freundschaft, so gut es eben im Angestelltenverhältnis ging. Der alte, extrem verschlossene Mann taute in ihrer Gegenwart immer mehr auf und begann im Laufe der Zeit Vertrauen zu fassen. So erfuhr Miquel, dass er 1920 in Berlin geboren worden war, als Soldat den Zweiten Weltkrieg überlebt und später als Elektriker gearbeitet hatte. Angehörige hatte Paul Stubbe anscheinend keine, jedenfalls redete er nie darüber. Fragen ihrerseits danach blockte er immer geschickt ab und schließlich wurde das Thema ganz ausgespart. Ja, sie mochte den Alten und sehnte sich nach ihm, wenn er wieder seine »Sommerflucht« begann. Das alles änderte sich im November des vergangenen Jahres. Als Miquel am zehnten des Monats die Haustür aufschloss, hatte sie natürlich die Mitteilungen der letzten Nacht gehört. Doch was dort in Deutschland gerade geschah, berührte sie nicht, welchen Grund sollte sie auch haben, sich dafür zu interessieren. Der einzige Deutsche, zu dem sie näheren Kontakt hatte, saß auf seinem Lieblingssessel im Wohnzimmer und stierte auf den flimmernden Bildschirm mit dem deutschen Fernsehprogramm. »Guten Morgen Señor Stubbe«, rief sie froh gelaunt. »Guten Morgen Miquel«, antwortete er eher wortkarg. Während sie sich ihre Schürze anzog, beobachtete sie ihn, wie er still vor sich hinstarrte. Es hatte den Anschein, er schaute über den Fernseher hinweg ins Leere. Miquel entdeckte die halbleere Flasche Cherry und ein Glas vor ihm auf dem Tisch.

»Nanu Señor, haben sie gefeiert, weil Grenze weg?« Er nickt. »Ja, so kann man das auch nennen. Räum das bitte weg, es sei denn du möchtest auch einen.«

Miquel lacht: «Nönö, Señor. Davon bekomme ich nur Kopfschmerzen.« Dienstbeflissen fängt sie an den Tisch abzuräumen und den übervollen Aschenbecher zu leeren. Erst jetzt bemerkt sie die vielen Fotos. Schwarzweiß- und Farbfotos, vorwiegend mit Kindermotiven und vereinzelt Fotos mit Männern in Uniform. Neugierig betrachtet sie die Fotos, wagt sich aber nicht zu fragen. Doch der Alte fängt von allein an zu reden, ohne dass er seinen Blick vom Fernseher wendet. »Ja, da liegt nun einfach so ein Leben und teilweise ein verpfuschtes noch dazu auf dem Tisch. Der in Uniform, das bin ich. Die anderen Fotos sind von meinem Sohn, seiner Frau und meinem Enkel.« Miquel ist erstaunt: »Sie haben Familie? Sie haben aber noch nie erzählt ...« »Viel gibt es da auch nicht zu erzählen. Mein Sohn und meine Schwiegertochter sind tot. Und was meinen Enkel betrifft, er kennt mich nicht, weiß noch nicht einmal, dass ich existiere.« »Pardon Señor, ich verstehe nicht.« Stubbe schüttelt den Kopf: »Das kann auch keiner richtig verstehen.« Er wendet sich Miquel zu, wühlt in den Fotos, greift einzelne aus dem Stapel. »Hier, das ist mein Enkel kurz nach der Geburt, hier auf einem Spielplatz, bei einer Schulveranstaltung und so sieht er heute aus, das Foto ist gerade mal ein Jahr alt. Ein ganzes Leben im Schnelldurchlauf, an mir vorbeigelaufen.« »Señor, ich verstehe immer noch nicht.« Der Alte seufzt hörbar: »Ich durfte ihn nicht sehen! Diese zwei Staaten, die Grenze, du kannst das nicht begreifen, du bist zu jung und es ist auch gut so wie es ist.« Umständlich zündet er sich eine Zigarette an, hält für einen Moment inne, bevor er sich wieder an sie wendet. »Bitte Miquel, setz dich zu mir. Du bist vielleicht die Einzige, der ich vertrauen kann. Ich habe eine Bitte. Ich habe ein Alter erreicht, in dem man sich auch mal mit dem Tod auseinandersetzen muss.« »Oh, Señor Stubbe, ist das nicht ein bisschen früh«, unterbricht sie ihn. Er lächelt geheimnisvoll: »Früh? Nein, eher ein wenig spät. Höre zu Miquel. Sollte mir etwas passieren, dann erbt mein Enkel alles, das ist bereits geregelt. Das Einzige worum ich dich bitte ist folgendes. Dort drüben in der Schublade liegen zwei Umschläge. Der versiegelte, trägt seinen Namen und seine derzeitige Adresse. Der zweite Umschlag ist für dich. Du wirst darin eine nicht unbeträchtliche Summe an Bargeld finden. Sorge dafür, dass mein Enkel seinen Umschlag bekommt, ohne dass ein anderer dessen Inhalt zu sehen bekommt. Versprichst du mir das?« »Si Señor«, antwortet sie leise und versucht einen Hauch der Unheimlichkeit zu unterdrücken. Wieder seufzt der Alte, doch diesmal hört es sich wie Erleichterung an. Seit jenem Tag wurde das Thema nie wieder angesprochen, doch der Gedanke ließ Miquel nicht wieder los. Genauer als bisher beobachtete sie »ihren Alten«, registrierte, dass er noch verschlossener wurde und bemerkte, dass die Falten in seinem Gesicht immer tiefer wurden. Es kam ihr vor als magerte ihr Dienstherr immer mehr ab und Miquel machte sich ernsthaft Sorgen. Als sie ihn bat, doch mal zum Arzt zu gehen, winkte er nur müde ab: »Da war ich schon. Alles soweit in Ordnung. Es ist zwar nett von dir, dass du besorgt bist, aber unbegründet. Alles soweit in Ordnung«, versuchte er zu lächeln. Ja, Miquel konnte er vertrauen. Und das gab ein gehöriges Gefühl der Sicherheit.

Der Morgen an diesem Märztag beginnt wie immer und doch sollte sich von nun an alles ändern. Die Sonne hatte sich bereits früh über die Palmen des Hotels gelegt und man durfte erwarten, dass sich heute die Temperatur den zwanzig Grad nähern würde. Dies war das untrügliche Signal, dass die Ferienflieger wieder mehr Touristen auf die Insel bringen werden, die Zeit der Langweile vorbei war und die Arbeitszeit wieder länger wird. Miquel fühlt sich wie ausgelaugt. Die ganze Nacht hatte sie schlecht geschlafen, immer wieder wirres Zeug geträumt. Dass sich jetzt ihre Laune bessert, war einzig und allein der Sonne am Zenit zu verdanken. Sie liebt die Sonne. Kaum hatte sie die Tür zu Stubbes Haus aufgeschlossen, überkommt sie ein Gefühl der Kälte, die Einbildung oder Ahnung, dass hier etwas nicht stimme. Miquel hatte sich glücklicherweise noch nie mit dem Tod auseinandersetzen müssen, wurde aber in diesem Augenblick mit ihm konfrontiert. Zusammengekauert in seinem Sessel, sitzt der Alte, den Kopf schlaff zur Seite geneigt. »Señor, Señor!«, ruft sie aufgeregt, Antwort bekommt sie keine. Vor ihm auf dem Tisch liegen ein Zettel und ein leeres Tablettenröhrchen. »Liebste Miquel. Denke an unser Gespräch! Nimm diesen Zettel und vernichte ihn. Die Umschläge liegen dort, wo wir es vereinbart haben. Danke für alles. Ich verlasse mich auf dich!« Miquel Sances überkommt ein Panikgefühl und doch versucht sie zu begreifen. Im Schubfach findet sie die beiden Umschläge, nimmt sie und den Brief an sich, verlässt das Haus, um die Unterlagen in ihrem Zimmer zu deponieren. Dann geht sie wieder zurück und alarmiert die Polizei, die später in einem Protokoll feststellen wird, dass Stubbe im Endstadium Lungenkrebs hatte und deshalb einen Suizid begangen hat. Die Akte wird geschlossen und das Haus versiegelt. Spät am Abend sitzt Miquel in ihrem Zimmer. Vor ihr auf dem Tisch liegen die beiden Umschläge. Noch immer steht sie unter dem Schock, den der Anblick des Todes bei ihr verursacht hat. Sollte sie jetzt ihren Umschlag öffnen? Sie hat Angst davor, als wenn nach der Öffnung auch sie der Tod ereilen würde. Schließlich ringt sie sich doch dazu durch und reißt den Umschlag mit ihrem Namen auf. In den Umschlag befinden sich zehntausend amerikanische Dollar sowie ein Gutschein für ein Flugticket nach Deutschland, ausgestellt auf ihren Namen.

Was zu viel ist, ist zu viel. Gestern hatte er mehr Alkohol getrunken als er vertragen konnte. Hinzu kamen die Ereignisse, die geballt auf ihn einwirkten. Abgeschlafft erhebt sich Thomas Kiefer aus dem Bett. Sollte er am Ende alles nur geträumt haben? Alkoholische Wahnvorstellungen? Sicherlich! Wenn da nicht die Unterlagen auf seinem Wohnzimmertisch lägen, die ausdrücklich betonen, dass der Traum beendet ist. Alles ist wahr! Wie im Film laufen die Geschehnisse der letzten drei Tage an ihm vorüber. Es begann mit dem Brief der Anwaltskanzlei, in dem man ihn um Kontaktaufnahme bat. Klärung einer Erbschaftsangelegenheit. Hier musste zweifelsohne ein Versehen vorliegen. Er hatte keinerlei Verwandten. Wer also sollte ihm etwas vererben? Die Neugier trieb ihn dazu, in der Kanzlei anzurufen. Man teilte ihm lapidar mit, dass man ihm telefonisch keinerlei Auskünfte erteilen könne, aber alles seine Richtigkeit hätte. Er machte sich auf den Weg. Die Anwaltskanzlei befand sich in bester Lage im Westberliner Stadtteil Zehlendorf. Das vergoldete Schild am Eingang verkündete, dass sich die Rechtsanwälte in Fragen des Steuer- und Erbschaftsrecht gut auskannten. Zaghaft begab sich Kiefer an den Empfangstresen und stellte sich der ihn misstrauisch musternden Kanzleiangestellten vor, die ihn kurzer Hand ins Wartezimmer dirigierte, wo er einige Minuten verbrachte, bis ihn ein älterer Herr, mit einer noch älteren Nickelbrille in sein Zimmer bat. »Herr Kiefer? Bitte nehmen sie Platz! Darf ich ihnen etwas anbieten? Vielleicht einen Kaffee?« Er verneinte und sein Gegenüber fuhr fort: »Herr Kiefer haben sie ein Personaldokument bei sich?« Aufmerksam studierte er den Personalausweis der DDR und es schien, als würde er ihn fünfmal lesen, um zu begreifen, dass hier ein Ossi vor ihm saß und das war hier eher die Seltenheit. Räuspernd nahm der Rechtsanwalt einen Ordner zur Hand und fing an zu lesen: »Mein letzter Wille ...«