Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

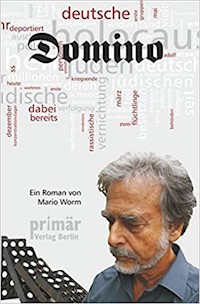

- Serie: Domino

- Sprache: Deutsch

Die Jagd nach dem verschwundenen Buch, das den Zugang zu den versteckten Nummernkonten der SS in der Schweiz ermöglichen soll, geht weiter. Thomas Kiefer, der Enkel und Erbe von Paul Stubbe, gerät ins Visier einer Organisation, die bei ihm das von Stubbe gerettete Buch vermutet und mit dem Geld auf diesen Konten ihre Aktivitäten zur Wiederbelebung von faschistischem Ungeist und Rassismus in der deutschen Bevölkerung finanzieren will. Dabei schrecken die alten und neuen Nazis, die auch Unterstützung aus staatlichen Strukturen und Geheimdiensten bekommen, nicht vor Mord und Terror zurück. Aber auch andere Kräfte bemühen sich um Thomas Kiefer und die Suche nach dem geheimen Kontobuch ... Wie die Jagd nach dem Kontobuch ausgeht, wird den Leser überraschen. Diese spannende Kriminalgeschichte, die die Handlung des 2012 erschienenen Romans "DOMINO I - Puzzlespiele" fortschreibt und bis in unsere unmittelbare Gegenwart reicht, kann einzeln oder als Fortsetzung gelesen werden. Beide Bücher werden den Leser von der ersten bis zur letzten Seite fesseln und für die Gefahren einer gesellschaftlichen Entwicklung sensibilisieren, die viele nicht wollen, deren Gefahren aber unübersehbar sind. weniger anzeigen

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mario Worm

Domino II

Game over

Dank an alle inoffiziellen sowie offiziellen Informanten, die mich mit Aussagen und Skripten versorgten, deren Namen hier aber nicht erwähnt werden können. Ohne ihre Einblicke und Informationen wäre die Story nicht halb so spannend geworden.

Ein spezieller Dank ergeht an meinen Geschichtslehrer, Herrn Peter Joswiak, viele Leser des 1. Teils und Freunde, die mich aus »Neugier« dazu trieben, den 2. Teil fertigzustellen.

Natürlich möchte ich mich auch recht herzlich bei Thuy, Andreas, Heiko und natürlich Peter Kirst bedanken, deren Fotos das Cover dieses Buches zieren, welches wiederum in akribischer Kleinarbeit meine liebe und geschätzte Simone Stolz entworfen hat.

Ich versichere, dass die genannten Personen weder mit dieser Geschichte noch mit irgendwelchem Gedankengut der Story zu tun haben.

ISBN 978-3-86557-356-8

ebook, 1. Auflage (2014)

© NORA Verlagsgemeinschaft

Pettenkoferstraße 16 - 18 D-10247 Berlin

Fon: +49 30 20454990 Fax: +49 30 20454991

E-mail: [email protected]

Web: www.nora-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten

Vorbemerkung

Das vorliegende Buch hat eine eigene, abgeschlossene Handlung. Es ist allerdings empfehlenswert, »Domino« (Teil 1) zu lesen, bevor Sie mit der Lektüre dieses Buches beginnen. Die Vorgeschichte und Zusammenhänge der Handlung sind dann noch besser zu verstehen.

Erschienen ist »Domino« ebenfalls in der NORA Verlagsgemeinschaft mit der ISBN 978-3-86567-297-4 und kann in jeder guten Buchhandlung, sowie online bestellt werden.

Für alle, die dennoch sofort weiterlesen möchten, eine kurze Zusammenfassung von »Domino« (Teil 1):

Der Vollwaise Thomas Kiefer kommt völlig unerwartet in den Genuss einer üppigen Erbschaft, bestehend aus einer Villa am Starnberger See, einem Anwesen auf der spanischen Insel Mallorca sowie einer größeren Summe Bargeld.

Am Starnberger See entdecken er und sein Freund Nicolas Reimann ein Zimmer mit Relikten aus der Zeit des Nationalsozialismus. Erst ein Brief, der als Tagebuch des Großvaters Paul Stubbe verfasst ist, bringt etwas Klarheit. Die Jungen erfahren von einem geheimen Buch mit Kontonummern in der Schweiz, wo Unsummen von Geld liegen, die ihren Ursprung in den Konzentrationslagern haben und die Stubbe und sein Kompagnon Koch illegal nach Zürich transportiert hatten. Kiefer versucht, mehr über seinen unbekannten Großvater und damit auch über seine eigene Identität zu erfahren.

Als die beiden Freunde beginnen, nach dem verschwundenen Kontobuch zu suchen, bemerken sie zu spät, dass sie bereits im Fokus rivalisierender Gruppen wie der Organisation ODESSA, dem Simon Wiesenthal Center und anderen stehen. Mit Hilfe der ehemaligen Haushälterin von Stubbe, der jungen Spanierin Miquel, inszenieren die Freunde einen »Showdown« am Grab des Großvaters, »dem letzten Pharisäer«, wie er sich selbst betitelte. Ziel der Aktion ist es, einen Vertreter von ODESSA auf einem Berliner Friedhof mit Hilfe einer Falle dingfest zu machen, so dass er beim Eintreffen der Polizei das vermeintlich in einem Grabstein versteckte Kontobuch in den Händen hält. Im Tumult wird Thomas Kiefer angeschossen, das Buch aber wird nicht gefunden! Als Thomas aus dem Krankenhaus entlassen wird, begreift er, dass er sich selbst der Frage nach Schuld und Verantwortung stellen muss. Er wählt den für ihn augenscheinlich bequemeren Weg, fährt zum Berliner Flughafen Tegel, kauft ein One-Way-Ticket nach Mallorca, um all das Erlebte hinter sich zu lassen.

Mario Worm

Mut ist, Verbrechen zu beweisen,

die angeblich nie passiert sind.

(Misereor)

Die in diesem Buch dargestellten Geschehnisse stimmen nicht immer mit dem realen Geschichtsverlauf überein. Ich habe ganz bewusst einige Daten verändert und andere durch meine Fantasie angereichert.

Namen, Orte und Institutionen sind von mir, soweit nicht belegt, willkürlich gewählt. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Und selbstverständlich hat es die hier im Buch beschriebene »Cyris Bank« sowie das Bankhaus »Luther & Luther« so nie gegeben.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag)

Eingangsformel

Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, entschlossen, die Einheit Deutschlands in Frieden und Freiheit als gleichberechtigtes Glied der Völkergemeinschaft in freier Selbstbestimmung zu vollenden, ausgehend von dem Wunsch der Menschen in beiden Teilen Deutschlands, gemeinsam in Frieden und Freiheit in einem rechtsstaatlich geordneten, demokratischen und sozialen Bundesstaat zu leben, in dankbarem Respekt vor denen, die auf friedliche Weise der Freiheit zum Durchbruch verholfen haben, die an der Aufgabe der Herstellung der Einheit Deutschlands unbeirrt festgehalten haben und sie vollenden, im Bewusstsein der Kontinuität deutscher Geschichte und eingedenk der sich aus unserer Vergangenheit ergebenden besonderen Verantwortung für eine demokratische Entwicklung in Deutschland, die der Achtung der Menschenrechte und dem Frieden verpflichtet bleibt, in dem Bestreben, durch die deutsche Einheit einen Beitrag zur Einigung Europas und zum Aufbau einer europäischen Friedensordnung zu leisten, in der Grenzen nicht mehr trennen und die allen europäischen Völkern ein vertrauensvolles Zusammenleben gewährleistet, in dem Bewusstsein, dass die Unverletzlichkeit der Grenzen und der territorialen Integrität und Souveränität aller Staaten in Europa in ihren Grenzen eine grundlegende Bedingung für den Frieden ist, sind übereingekommen, einen Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands mit den nachfolgenden Bestimmungen zu schließen …

… Die Deutsche Demokratische Republik tritt dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland bei.

»Mit diesen Worten ist alles gesagt!«

1. Kapitel

Eins hatte er jedenfalls erreicht, er saß nicht mehr in diesem ostdeutschen Bunker fest, sondern war nach Westberlin, in die Justizvollzugsanstalt Moabit überführt worden. Das war ja auch sein gutes Recht als deutscher Staatsbürger! Oder doch Argentinier? Nein, Deutscher! Alles, bloß nicht in den Fängen des kränkelnden Kommunismus gefangen sein! Dabei war es doch schon ein Anflug von Ironie, dass ihn eben jetzt diese rote Bagage verfolgte. Zwei Jahre später würde man den sogenannten Staatsratsvorsitzenden vier Zellen weiter, abgeschirmt von den anderen Insassen, einquartieren. Die breite Masse wird am Bildschirm verfolgen können, wie sich der Volkszorn entlädt, indem man die Straße Alt Moabit säumt und wie wild auf das Dach des Autos klopft, worin der wohl populärste Gefangene sitzt, den dieser Knast jemals gesehen hat. Doch der Unterschied zwischen Erich Honecker und Christian Koch bestand zumindest in der Hoffnung, dass er, Koch, dieses Gemäuer wesentlich früher verlassen würde als der ehemalige Staatschef. Aber die geschichtlichen Abläufe sind an diesem Januartag für Koch noch nicht erahnbar. Er war nur von einem überzeugt, die Organisation würde ihn rausholen, über kurz oder lang. Schließlich wusste er zu viel, hatte aber dichtgehalten, dem Ehrenkodex gehorchend nur preisgegeben, was sie ohnehin schon wussten, geschwiegen, sowohl in den Verhören drüben, wie auch bei denen hier.

Sacht hatte sich die Sonne aus den Wolken hervorgeschoben und reflektierte mit ihren Strahlen das vergitterte Zellenfenster auf dem Fußboden. Christian resümierte. Was konnte man ihm eigentlich vorwerfen? Störung der Totenruhe. Allenfalls Grabschändung. Für alles was darüber hinausging, dürften die Beweise fehlen. Indizien, nichts weiter! Schon gar nicht, was seine Vergangenheit betraf. Außerdem, über das, was auf dem Friedhof geschehen war, gab es anscheinend nur Vermutungen. Er musste also nur schweigen, dann müsste man ihn gehen lassen. An anderer Stelle würde man seine Loyalität zu schätzen wissen. Christian Koch schaut in den kleinen Spiegel über dem Waschbecken. Alt bist du geworden. Zu alt für diesen Quatsch.

Plötzlich sieht er es wieder vor sich, das kleine Waldstück bei Strausberg, die Lichtung, die im Dickicht getarnte Höhle, das extrem leicht gebaute Flugzeug, versteckt unter dem Waldboden, die Kisten, Hilde Germ, Stubbe, Alfred, erinnert sich an die Details, die er wohl sein Leben lang nicht vergessen kann. Ende April 45! Alfred hatte sich in Schweigen gehüllt. Erst als sie die beiden anderen in sicherer Entfernung wussten, weihte ihn sein Bruder in den Auftrag ein.

»Du wolltest doch unbedingt den Führer sehen. Jetzt wirst du die Gelegenheit dazu haben! Wir haben den Befehl, uns zum Führerbunker durchzuschlagen, wichtige Dokumente in Sicherheit zu bringen, bestenfalls sogar den Führer persönlich!« Er hatte tatsächlich erst die Dokumente und als Zweites den Führer erwähnt! Christian konnte es nicht fassen. Was gab es Wichtigeres als den Führer? Zu Fuß machten sich die Brüder auf den Weg. Vierzig Kilometer, den Russen und die näher kommende Front im Rücken, bis sie schließlich den Stadtkern von Berlin erreichten.

»Los! Wir marschieren durch die S-Bahn!«, kommandierte Alfred. Seit Anfang April waren immer mehr Linien eingestellt worden, so dass eine berechtigte Hoffnung bestand, schnell unterirdisch ins Stadtzentrum zu kommen. Unter Tage bot sich den Brüdern ein erschütterndes Bild. Frauen, Kinder, alte Greise und einfach nur des Kämpfens müde gewordene Soldaten, hatten sich hier unten verschanzt, Schutz vor den immer häufiger werdenden Bomben und Granateinschlägen gesucht. Dazwischen immer wieder SS-Trupps, die nach Drückebergern suchten. Schüsse, Schreie, ein einziges Bild des Grauens. Schließlich erreichten sie den tiefsten Punkt, den Stettiner Bahnhof, und stiegen wieder ans Tageslicht, hörten die Einschüsse. Christian sah sich um. Hier in der Nähe, zwei Straßen weiter, hatten sie mal gewohnt. Damals schien die Welt noch in Ordnung. Still vor sich hin lächelnd, erinnert er sich, wie er mit Paul die große Turmuhr auf dem Dach des Bahnhofs erklommen hatte. Ilse musste Schmiere stehen, während er und Stubbe geschickt die Tür mit einem Schraubendreher öffneten, hineinstiegen und so lange an einem kleinen Hebel hantierten, bis der kleine Zeiger zwei Stunden nach rechts wanderte. Die Zeit verging quasi wie im Fluge. Eines Tages hatte man sie fast erwischt. Christian kam nicht weiter dazu, seinen Erinnerungen zu frönen.

»Sag mal, pennst du? Mach flinke Füße jetzt!«, riss Alfred ihn aus seinen Gedanken. »Los! Die Invalidenstraße hoch! Aber zackig!«

Sie rannten, so schnell es ihnen möglich war. Vor einem der wenigen unzerstörten Häuser am Lehrter Bahnhof blieb Alfred plötzlich stehen, murmelte etwas wie »Gott sei Dank« und befahl in barschem Tonfall: »Du bleibst hier und passt auf! Ich bin gleich wieder da!« Dann verschwand er im Hausflur. Von Ferne grollte die russische Artillerie und Christian merkte, wie es ihm die Kehle zuschnürte. Ein komisches drückendes Gefühl im Magen und Darmbereich. Endlich, Christian waren die Minuten wie Stunden vorgekommen, steckte der große Bruder seinen Kopf durch die geöffnete Haustür und flüsterte: »Los, komm! Schnell, aber Ruhe. Uns darf hier keiner sehen!«

Christian ließ sich nicht zweimal auffordern. Bloß weg hier von der Straße. Obwohl er sich darüber bewusst war, dass das Haus auch keinen Schutz vor den Russen verhieß, versprühte das Innere des Gebäudes wenigstens etwas Sicherheit, wenn auch eine subjektive.

Alfred ließ keine Zeit zum Sinnieren, schob ihn unsanft in den Keller: »Nun mach schon! Mein Gott.« Vor einem kleinen Verschlag blieb er stehen: »Hier rein! Wegräumen!« Er zeigte mit der Hand auf rumliegendes Gerümpel. Mit einem kleinen Spaten, der in der anderen Ecke stand, kratzte Alfred so lange auf dem Sandboden herum, bis schließlich eine bis dato nicht sichtbare Eisenplatte zum Vorschein kam. Mit vereinten Kräften wuchteten die Brüder auch dieses Hindernis beiseite. »Da runter!« Alfred sprang in das mannshohe Loch, robbte durch einen kleinen Erdkanal, bis er endlich den eigentlichen Tunnelgang erreichte. »Brauchst du eine Extraeinladung?«, rief er mit erboster Stimme.

Christian gab keine Antwort, sondern folgte ihm. Der unterirdische Gang schien kein Ende zu nehmen, was auch bestimmt der Tatsache geschuldet war, dass die totale Finsternis die Brüder begleitete. Kein Lichtschimmer und keine Handlampe. Die einzige Orientierungsmöglichkeit, die sich den beiden bot, war sich krampfhaft an der Tunnelwand voranzutasten. Obwohl nur einige Minuten vergehen, kommt Christian der »Spaziergang« wie eine Ewigkeit vor. Dann endlich versperrt den beiden eine große Eisentür den Weg. Alfred gibt in einer bestimmten Reihenfolge Klopfzeichen. Nach jedem Klopfen lauscht er angestrengt, doch nichts passiert. Stille, Totenstille, nur Dunkelheit. Dann endlich, unter einem lauten Geräusch wird die Tür aufgerissen und grelles Licht, welches nun das Tunnelende flutet, beißt den Brüdern in die Augen, macht sie für Sekunden fast blind. Nur schemenhaft kann Christian die Kameraden der Waffen-SS erkennen, die ihnen die Mündungen ihrer durchgeladenen Maschinengewehre entgegenstrecken. »Hände hoch!« brüllte jemand aufgeregt. Das hätte er gar nicht in Worte fassen müssen. Christian hatte schon beim Anblick der Gewehre beide Arme nach oben gerissen.

Der Einzige, der anscheinend die Nerven behielt, war wieder einmal Alfred. »Ruhig Kameraden! Ruhig!« Betont langsam griff er in seine Hosentasche, fingerte eine Art Brief hervor und reichte es dem Wachhabenden hinüber. »Hier der Passierschein! Ausgestellt vom Reichsleiter!«

Mit kurzem Blick überflog der SS-Mann das Schreiben und kommandierte, ohne dabei auch nur eine kleinste Gefühlsregung preiszugeben: »Los, mitkommen!« Unter schärfster Bewachung ging man einen Flur entlang, stieg eine Treppe hinunter, durchquerte wiederum einen langen Flur, um erneut, diesmal eine Wendeltreppe runterzusteigen, die noch tiefer in das Berliner Erdreich führte. Vorbei an einer Art Eingang, hoch bewacht durch weitere SS-Posten. In einem Empfangsraum blieb man stehen. »Sie warten hier!«, schnarrte der Wachhabende und verschwand hinter einer Holztür.

Christian stockte der Atem. Endlich begriff er. Sie waren unter der Reichskanzlei, sie waren im Führerbunker. Er kam nicht weiter dazu, seinen Gedanken nachzuhängen, denn in diesem Augenblick wurde die Tür wieder geöffnet und ein älterer, sichtlich angetrunkener SS-Rangführer erschien. Sofort salutierten die Brüder: »Heil Hitler!«

Ihr Gegenüber winkte nur müde ab. »Sparen sie sich das! Hier gibt’s nichts mehr zu holen. Außer vielleicht noch einen kleinen Tropfen! Kommen sie, Schwachsinnige! Ich lade sie ein. Auf das Ende!« Vielsagend hob er eine Weinflasche in die Höhe. Man sah Alfred deutlich an, dass er nicht wusste, wie er sich in dieser Situation verhalten sollte. Auf der einen Seite der Befehl, auf der anderen sein ranghöheres Gegenüber. Was eigentlich eine Einheit sein müsste, schien sich in diesem Moment unabdinglich zu widersprechen. Egal, wie sich der Bruder jetzt verhielt, es würde falsch sein und könnte fatale Folgen haben.

Alfreds Gesicht war aschfahl. Für sein Gegenüber nicht sichtbar, tastet er seine linke Brusthälfte ab und registriert, dass der Umschlag, den ihm Bormann vor einer Woche mit genauesten Anweisungen gegeben hatte, noch in der Innentasche steckte. Nicht vorstellbar, wenn er verloren gegangen wäre. Alfred macht einen letzten Versuch: »Aber der Befehl, der Führer …«, stotterte er.

»Der Führer! Der Führer ist gefallen!«

»Und der Reichsleiter?« Das war der Moment, wo seinem Gegenüber der Kragen platzte:

»Der Reichsleiter?«, äffte er ihn nach, »der Reichsleiter! Was weiß denn ich, wo der steckt. Ist doch sowieso ein Kommen und Gehen …« Brüllend baute er sich vor Alfred auf: »Es gibt keinen Führer und keinen Reichsleiter mehr! Haben sie das endlich begriffen, sie Ignorant?! Machen sie, dass sie wegkommen oder bleiben sie wegen meiner hier. Ist mir scheißegal. Wie sie sich auch entscheiden, der Russe ist nur wenige Kilometer entfernt. Tage, Stunden, Minuten? Wer weiß das schon so genau. Der einzige Befehl, den ich ihnen noch erteilen kann, heißt ›Arsch retten‹! Und jetzt raus hier! Wegtreten!«

Die Brüder ließen sich das nicht zweimal sagen. »Heil Hitler!«, salutierte Alfred noch im Gehen, was dem Rangführer zu einem galgenhumorhaften Lachen inspirierte.

»Die haben’s immer noch drauf! Wie blöd muss man eigentlich sein? Ich wusste es und werde eines Tages auch begreifen warum!«

Auf dem gleichen Weg, den sie gekommen waren, verließen sie die ungastliche Stätte. Gerade als sie im Begriff waren, zur Kellerluke emporzusteigen, bebte die Erde. Steine und Sand flogen umher und Christian schaffte es gerade noch seinen Kopf einzuziehen. Millisekunden später hätte ihn mit ziemlicher Sicherheit ein Mauerstein getroffen. Dem vorangegangenen Knall nach zu urteilen, musste ein Geschoss in das Haus über ihnen eingeschlagen sein. Christian merkte, wie sich seiner eine grenzenlose Panik bemächtigte. Hastig und mit bloßen Händen schaufelten sich die Brüder ins Freie. Richtig, es musste eine russische Artilleriegranate gewesen sein, die das Haus zertrümmert und einen großen Krater hinterlassen hatte. Am Rand des Einschlags liegen zwei Zivilisten in einer Blutlache. Christian kannte Martin Bormann nur von Fotos aus der Zeitung und trotzdem war er sich sicher. Da lag der persönliche Sekretär des Führers!

»Alfred, schau, der Reichsleiter!«

Der Bruder würdigte ihn keines Blickes.

»Das ist mir so was von scheißegal!«, antwortete er im gleichen ironischen Tonfall wie soeben der Rangführer und fügte noch hinzu: »Kannst ihn ja einbuddeln, wenn du willst. Ich will jetzt nur eins, raus hier! Also quatsch nicht, pass lieber auf, dass du nicht gleich daneben liegst!«

Der Rückweg erwies sich noch beschwerlicher, musste man doch die russische Kampflinie überwinden. Doch mit viel Geschick gelang den Brüdern auch dies. Endlich standen sie wieder vor dem Eingang des Stettiner Bahnhofs. Doch der geordnete Rückzug wird ihnen durch eine große Scherengittertür verwehrt.

»Halt! Stehenbleiben!« Schwerbewaffnete SS-Männer kommen auf sie zu.

»Hier! Passierschein! Geheime Reichssache!«, hält Alfred ihnen sein Schriftstück unter die Nase.

Der Truppführer grinst unverhohlen: »So, so. Geheime Reichssache! Von welchem Planeten kommt ihr denn? Na, auch egal. Jedenfalls, hier geht’s nicht weiter! Alles unter Wasser! Haben den Russen keine Möglichkeit geboten und dabei auch gleich alle Volksschädlinge mit weggespült!«

Christian war fast gewillt zu sagen: »Frauen und Kinder«, behielt es aber lieber für sich. Die sahen nicht gerade aus, als würden sie verstehen. Es war der 2. Mai 1945, als man in den Morgenstunden den Tunnel unter dem Landwehrkanal sprengte und damit die meisten Schächte unter Wasser setzte, um dem Russen ein schnelleres Vorstoßen zu verwehren. In Sekundenschnelle drangen die Wassermassen ein und rissen alles mit, was ihnen in die Quere kam. Ein völlig sinnloses Unterfangen, Tage vor der bedingungslosen Kapitulation, was zusätzlich tausenden Menschen das Leben kostete. Frauen, Kinder, verwundete Soldaten, die für ihr Vaterland gekämpft hatten, bis zum letzten Atemzug, bis zur letzten Patrone. Wie hatte der Führer doch in seinem Testament festhalten lassen: »Das deutsche Volk hat versagt, deshalb hat es auch kein Recht weiterzuleben!«

»Scheiße!«, kommentierte Alfred den Hinweis des Truppführers und Christian zugewandt befahl er: »Los, sehen wir zu wie wir weiterkommen!« Die beiden waren gerade ein paar Schritte gegangen, als mit einem ohrenbetäubenden Knall eine Granate dort einschlug, wo sie vor wenigen Sekunden noch gestanden hatten. Die Druckwelle des Geschosses war so stark, dass die Brüder mit aller Wucht zu Boden geschleudert wurden. Alfred richtete sich als erster wieder auf und schaute Richtung Bahnhof. Dort, wo eben noch der SS-Trupp stand, lagen blutüberströmte Leichenteile. Ein Bild des Grauens. Dann blickte er auf seinen Bruder, der immer noch auf dem Boden lag, zitterte, wimmerte, aber augenscheinlich unverletzt geblieben war.

»Reiß dich zusammen! Los steh auf, wir müssen weg hier!« Da Christian offensichtlich keine Anstalten machte sich zu bewegen, rannte Alfred auf ihn zu und zog seinen Bruder am Kragen in die Höhe. »Reiß dich zusammen!«, wiederholte er nochmals in harscherem Tonfall, als er das umgestürzte Krad der SS sieht. »Los komm! Vielleicht haben wir Glück.« Alfreds Mienenspiel erhellte sich merklich, als das Motorrad schon beim ersten Versuch ansprang.

Mit Vollgas fuhren sie in Richtung Stadtgrenze und es war nahezu ein kleines Wunder, dass kein Russe ihren Weg kreuzte. Die waren mit der Einnahme des Reichstages völlig überlastet. Die Kochbrüder fuhren geradewegs durch die russischen Kampflinien! Etwa drei Kilometer vor Strausberg ging dem Krad stotternd der Treibstoff aus. »Scheiße! Auch das noch!«, schrie Alfred in die immer noch nach Schießpulver riechende Luft. Rennend durch die Wälder erreichten sie mit letzter Kraft die kleine Lichtung und wurden wieder einmal mit Maschinenpistolen empfangen. Hilde und Stubbe waren wohl zu allem entschlossen.

»He, seid ihr verrückt geworden?! Wir sind’s!«

Sichtlich erleichtert senken die beiden ihre Waffen. »Man, ich dachte ihr kommt gar nicht mehr. Wie seht ihr eigentlich aus? Was ist passiert?« Mitleidig schaut Hilde auf die beiden blutverschmierten, in Schweiß gebadeten Brüder, deren Kleidung zerrissen und staubig ist. Es war offensichtlich, dass sie am Ende ihrer Kräfte waren.

»Ihr habt doch keine Ahnung!«, stellte Alfred fest: »In Berlin ist der Teufel los! Der Russe steht vor der Reichskanzlei, der Führer ist gefallen. Dass wir hier angekommen sind, grenzt an ein kleines Wunder!«

Als erste fand Hilde die Fassung wieder: »Und was passiert nun?«

»Es geht alles so weiter wie befohlen! Wir bereiten alles vor, laden, sind bereit und warten!« Auf wen oder was gewartet werden sollte, ließ Alfred offen. Hilde nickte nur. Offensichtlich waren ihr mehr Einzelheiten bekannt. Sie räumten eine Art Startbahn frei, befestigten Seile an den Tragflächen und zogen unter maximalem Kraftaufwand das Flugzeug ins Freie. Während Christian und Stubbe den Flieger mit den Kisten beluden, standen Hilde und Alfred wieder abseits und tuschelten. Es schien, als seien sie sich uneins über die weitere Verfahrensweise, und eine dunkle Vorahnung sagte Christian, dass es dabei um ihn und seinen Kameraden Paul Stubbe ging.

Als nur noch eine Kiste im »Bunker« stand, kam Alfred lässig auf sie zu, riss mit einem Ruck ein Maschinengewehr an sich und entsicherte. Fassungslos starrten die beiden Freunde ihn an.

»Was soll das?«, fragte Christian aufgeregt.

Alfred hatte einen versteinerten Gesichtsausdruck: »Los! Lauft vor mir her!«, dabei deutete er in eine Richtung abseits der Lichtung. Sie liefen ein paar Schritte, dann kommandierte er: »Stehen bleiben!«

»Alfred, was soll der Quatsch?«, fragte sein Bruder noch einmal, diesmal sehr eindringlich.

»Es tut mir leid, aber im Flugzeug ist nicht genug Platz für uns alle. Und ihr wisst leider zu viel. Das Risiko können wir nicht eingehen. Wie gesagt, es tut mir leid!«

Er zog die Waffe hoch, als es plötzlich wieder raschelte und zwei russische Soldaten, wie aus dem Nichts heraus auftauchten. »Waffe runter! Krieg vorbei! Hitler kaputt!«, stotterte der eine in gebrochenem Deutsch und machte eine dementsprechende Geste mit der Hand.

Keine Frage, die beiden waren ebenso erschrocken über das Aufeinandertreffen wie die drei Männer, die sie soeben überrascht hatten. Ruckartig drehte Alfred sich um und feuerte in Richtung der Russen, die nun ihrerseits das Feuer eröffneten. Geistesgegenwärtig sprangen Christian und Stubbe ins Dickicht, sahen wie Alfred unter dem Kugelhagel herumgewirbelt wurde, zogen ihre Pistolen. Die Russen waren angeschossen, gaben aber nicht auf.

Jetzt ging alles sehr schnell. Während Christian und Stubbe vor lauter Angst ihre Magazine leerschossen und die beiden Russen blutüberströmt zusammenbrachen, startete Hilde den Flieger und schickte sich an, diesen Ort schnellstens zu verlassen. Jeder ist sich eben selbst der Nächste. Christian sieht auf den toten Bruder, sieht wie ein Papierumschlag mit der Aufschrift »Geheime Reichssache« auf dem Waldboden liegt. Mehr instinktiv als überlegend greift er zu. Alfred und die Russen waren tot, nicht weiter darüber nachdenken.

»Russen! Die Russen kommen!«, schreiend rannten die beiden, die Sekunden zuvor selbst noch Opfer sein sollten, zurück auf die freigeräumte Lichtung. Das Flugzeug rollte bereits an, als Christian sich in die Luke schwang. Stubbe wollte es ihm gleichtun, kam jedoch ins Stolpern und fiel hin. Entsetzt musste er mitansehen, wie der Flieger sich in die Lüfte erhob. Panisch rannte er hin und her.

»Scheiße. Gottverfluchte Scheiße. In wenigen Augenblicken wird es vor Russen hier nur so wimmeln. Zwei von ihnen tot und ich mittendrin. Scheiße!« Er tat das einzig für diesen Moment Richtige, sprang zurück in die Höhle und zog hastig Äste vor den Eingang. Keine Minute zu früh, denn wie vermutet, rannten kurz darauf russische Soldaten auf die Lichtung und feuerten wie wild in die Luft, allerdings ohne jegliche Chance, das Flugzeug zu treffen, welches nach Osten abdrehte.

Hilde zog den Steuerknüppel mit aller Macht an ihren Körper und der Flieger schoss steil nach oben. Mit aller Intensität, die die Fliehkraft zu bieten hat, wurde Christian in den kleinen Frachtraum geschleudert und blieb benommen neben den Kisten liegen. Sekundenlang schleuderte alles hin und her, bis die Pilotin die Situation augenscheinlich in den Griff bekam. Mühevoll erhob sich Christian, zog seine Pistole und drang ins Cockpit vor, wo er auf eine Mischung aus Angst und Wut Hildes traf.

»Steck sofort das Ding weg, du Vollidiot!«, schrie sie ihn an, »du hast schon genug Scheiß fabriziert, hast alles verdorben!«

»Na klar! Hätte mich in Seelenruhe vom eigenen Bruder abknallen lassen sollen, oder wäre es dann doch besser, vom Russen?«

Verächtlich sieht sie ihn an: »Du bist wirklich so blöd! Du tust nicht nur so, du bist es! Glaubst du im Ernst, Alfred hätte dich erschossen? Glaubst du das wirklich?«

»Sah ja zumindest danach aus!«

Hilde schüttelt energisch den Kopf: »Schwachsinn! Diesen Stubbe sollte er für immer zum Schweigen bringen. Du solltest nur mit, damit das ruhiger vonstattengeht! Und du hast es vermasselt!« Sie deutet auf die Waffe, die Koch noch immer mit zittrigen Händen auf sie gerichtet hat. »Wie blöd du bist, zeigst du gerade mit dem Ding! Was meinst du eigentlich, was passiert, wenn du abdrückst?! Ich gehe davon aus, dass du das Teil hier nicht in der Luft halten kannst. Also sei wenigstens jetzt vernünftig und steck das weg!« Hin- und hergerissen zwischen Zweifel, Angst und Vernunft zaudert er. Hilde reicht’s. Wütend schreit sie ihn an: »Steck die Waffe weg oder ich drück den Steuerknüppel nach vorn und wir rasen runter! Du hast die Wahl!« Zur Bekräftigung ihrer Worte tippt sie leicht an dem Knauf, worauf sich die »Nase« des Fliegers erheblich nach vorn neigt. Zögernd folgt Christian ihren Anweisungen. Die bekommt das fertig und macht es wirklich. Die kennt keine Skrupel!

Fast eine Stunde saßen sie schweigend nebeneinander und starrten durch das Cockpitfenster. Dann erlaubt sich Christian die Frage: »Und wie nun weiter?«

»Erstmal so, wie es geplant war!«, zischte sie ihn an.

»Und wie ist es geplant?«

»Wir fliegen nach Bad Aussee und laden die Sachen ab. Dann geht jeder seiner Wege!«

›Jeder seiner Wege‹, klang gut. Christian verspürte auch nicht im Geringsten Lust, die Gegenwart dieser Dame länger zu genießen als irgend nötig. Schließlich landeten sie wieder auf einer kleinen Lichtung im Wald. Kaum war das letzte Motorengeräusch verstummt, umringten Männer in den bekannten schwarzen Uniformen das Flugzeug.

Etwas abseits stand ein Pferdewagen, dessen Kutscher nicht so recht ins Bild passte und der merklich vor Angst schlotterte. Es war ihm nicht zu verdenken. Zeitig hatte sich Bauer Schweigel zur Nachtruhe begeben, was auch nicht verwunderte, da er schon in den frühen Morgenstunden seinen Viehbestand zu versorgen, eben jenen Tagesablauf zu bestreiten hatte, der sich Tag für Tag wiederholte, in Friedens- wie in Kriegszeiten. Diese Nacht jedoch verlief anders. Kurz vor Mitternacht wurde Schweigel durch lautes Klopfen an der Tür hemmungslos aus dem Tiefschlaf gerissen. »Los! Anspannen. Mitkommen!« Der SS widersprach man nicht, man gehorchte! Dieser Spuk ist eh bald vorbei und Schweigel wollte sich nicht noch in den letzten Minuten eine Laus in den Pelz setzen. Also zog er sich widerspruchslos an und spannte seine zwei Ochsen vor den Karren.

»Und wo geht’s hin?«, wagte er zu fragen.

»Zum Toplitzsee!« Schweigel fuhr los, zwei der SS-Männer auf dem Wagen, während die anderen zwei mit Maschinenpistolen im Anschlag neben dem Gefährt liefen. In einem nahen Waldstück ließ man den Bauern anhalten und neben seiner Kutsche warten. Fast drei Stunden sah Schweigel in die Dunkelheit seines österreichischen Salzkammergutes, bis zuerst ein schwacher Lichtstrahl und schließlich ein unter lautem Getöse landendes Flugzeug den Bauern aus seinem Sekundenschlaf riss und seinen Adrenalinpegel heftig ansteigen ließ.

Als Erste stieg Hilde Germ aus dem Flieger. »Bleib hier stehen!«, schall ihr gewohnter Befehlston an Christians Ohren. Gehorsam stand er stramm, während Hilde zielgerichtet auf einen, augenscheinlich der Anführer, der SS-Leute zuging und ihn mit einem leichten Wangenkuss begrüßte. Die beiden gingen ein Stück abseits und schienen sich angeregt zu unterhalten. So sehr sich Christian Koch auch bemühte, verstand er dennoch nur einzelne Wortfetzen: »Russen … Kamerad Koch … Bruder … Kisten …« Endlich schien das Gespräch beendet und die zwei kamen auf ihn zu.

»Ich habe gehört, dass ihr Bruder im Kampf gegen den Feind gefallen ist. Mein Beileid!«

›Im Kampf gegen den Feind gefallen? Wie blöd war das denn?‹, dachte Christian, hielt aber vorsichtshalber den Mund und nickte nur stumm.

Der Obersturmbannführer fuhr fort: »Und ihr Kamerad Stubbe, nach aufopferungsvollem Kampf in den Händen der Russen! ...« War der tatsächlich so blöd, oder war es nur Taktik. Was hatte diese Germ ihm erzählt? »Na jedenfalls sind sie bei uns in Sicherheit. Sie werden sehen. Helfen sie mit, die Kisten zu entladen, desto schneller sind wir hier weg!«

Er wollte gerade noch etwas hinzufügen, als er von einem Soldaten unterbrochen wurde. »Entschuldigung, Herr Obersturm, aber es befinden sich nur elf Kisten im Flugzeug, eine fehlt!« Wortlos blickte der Obersturmbannführer die beiden Neuankömmlinge an und es schien Christian, dass das Gesicht seines Gegenübers gerade kreidebleich geworden war.

»Los! Mitkommen!«, befahl er barsch und fragte seinen Gefolgsmann: »Welche fehlt?«

»Die Nummer 44/80!«

»Scheiße! Habt ihr richtig nachgesehen?«, fragte er weiter und steckte, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten, seinen Kopf in das Flugzeug. Doch der Frachtraum war leer! »Was ist hier los? Wie konnte das passieren?«, fauchte er Hilde an.

Auch sie hatte in diesem Moment ein kalkweißes Gesicht, zuckte mit den Schultern und stammelte: »Ich, ... ich weiß es nicht. Ging alles so schnell.«

»Ging alles so schnell!«, äffte er sie nach und deutete auf die bereits ausgeladenen Kisten: »Den Dreck da hättet ihr stehen lassen können! Ballast! Das Wichtigste hat jetzt der Russe! Prima! In eurer Haut möchte ich nicht stecken. Dafür werdet ihr euch verantworten müssen!«

»Aber Wilhelm ...«, stotterte Hilde, doch der Obersturmbannführer fuhr sie an:

»Wilhelm, Wilhelm! Es hat sich ausgewilhelmst! Wie blöd muss man sein?!« Dann wandte er sich seinem Sturm zu und rief im barschen Befehlston: »So, herhören! Die Kisten und den Rest aufladen und dann ab. Wir können nicht mehr warten.« Das war der Moment, auf den hier jeder der Anwesenden sehnsüchtig gewartet hatte. In aller Eile winkte man den fast schon eingeschlafenen Bauern heran, schmiss ziemlich unsanft die Kisten auf das Gespann und hieß ihn loszufahren.

»Ihr beiden steigt dort in das Auto! Ihr kommt mit mir!« Hilde und Christian befolgten den Befehl, während Bauer Schweigel mit seinem Gefährt langsam im Dickicht des Waldes verschwand. »Zum See!«, hatte einer der ihn begleitenden SS-Leute zugerufen, und nun ruckelte der Karren über unbefestigte Waldwege. Was würde Schweigel am Ende der Fahrt erwarten? Lieber keinen Gedanken daran verschwenden. Doch die Ahnung blieb und rieselte als kalter Schauer an seinem Körper herab.

Endlich ließ man den Wald hinter sich und das Ufer des Toplitzsees kam zum Vorschein. »Stehen bleiben!«, blökte der SS-Mann. Schweigel schnalzte mit der Zunge, fügte ein energisches »Brrr!« hinzu, und der Karren stand. Erst jetzt bemerkte der Bauer die drei Ruderbote im Schilf. Im Zeichen der einsetzenden Morgenröte lud man die Kisten um und Schweigel sah, wie die ersten beiden Boote, sich im Wasser spiegelnd, auf den See gerudert wurden. Dann war auch das letzte der Boote beladen. Bevor der anscheinend mit besonderen Befugnissen ausgestattete SS-Mann zu den Rudern griff, wandte er sich noch mal dem Bauern zu: »So Kamerad! Das war es! Kannst wieder ab zu deinem Hof! Aber überlege dir gut, ob du irgendjemandem von unserem Ausflug erzählst! Glaub mir, wir sind schneller wieder bei dir, als du denkst. Und dann …!« Er machte mit der Hand eine Geste des Halsabschneidens. Die Aufforderung brauchte er nicht zu wiederholen. Hektisch trieb Schweigel seine Tiere an. Bloß schnell weg hier, ehe die sich das anders überlegten! Nein, er würde nichts sagen! Um Gottes Willen, niemals! Schweigel hatte Angst. Bloß schnell weg hier, während das letzte der Ruderboote vom Ufer abgestoßen wurde.

Eigentlich war die Alpenfestung nur eine Fiktion, die man geschickt den Alliierten untergejubelt hatte und als uneinnehmbar galt. Dies sollte dazu dienen, eine gute Verhandlungsbasis mit den Amerikanern zu schaffen. Die Idee dazu hatte der Tiroler Gauleiter Hofer, der bereits 1941 den Ernst der Sache erkannte. In Wirklichkeit bestand das Gebiet zwischen Altaussee und Toplitzsee, zirka sechzig Kilometer von Salzburg entfernt und von Bergmassiven umgeben, aus einem riesigen Salzbergwerkstollen und einigen Häusern mit den dazugehörenden Höfen.

Eines dieser Häuser, hinter verdeckter Hand der Kuhstall genannt, weil es sich um den umgebauten Kuhstall des einstigen Prinzen von Hohenlohe handelte, gehörte dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes Kaltenbrunner. Jetzt, in den letzten Kriegstagen hatte er hier seinen Befehlsstand eingerichtet, der aus einem Vorzimmer mit Telefon und dem eigentlichen Wohnzimmer bestand. Im Prinzip konnte Kaltenbrunner hier so gut wie gar nichts ausrichten, seine Daseinsberechtigung belief sich auf die Abfertigung von ranghohen Besuchern und der Verwaltung von Kunstgegenständen, die man wiederum als Faustpfand für die Amerikaner benutzte. Idealerweise herrschte im Inneren des Salinen-Werkes eine konstante Temperatur von 7° C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 75 %.

Momentan war der Stollen vollgestopft mit Gemälden und Kunstgegenständen, geraubt aus privaten Sammlungen, Museen, Institutionen aus halb Europa, für diverse »Größen« des Regimes gestohlen. Im Moment beherbergte man hier Hitlers Spitzweg-Sammlung, die im Falle des Endsieges dem geplanten Reichsmuseum in Linz zugeführt werden sollte, diverse Sammlungen des »Kunstliebhabers« Hermann Göhring und anderes. Täglich kamen neue Transporte. Erst gestern hatte man geheimes Aktenmaterial aus Böhmen gebracht. Bis dato hatte es in Außig, nahe der Elbe, in dem geheimen Rundfunksender gelagert. Nun war auch diese Bastion gefallen und man hatte entschieden, es nach Aussee in die Alpenfestung zu verlagern.

Jetzt, wo es sicherer als das Amen in der Kirche war, dass der angestrebte Endsieg noch nicht mal auf dem Papier Bestand hatte, gaben sich die »Größen« in Kaltenbrunners Kuhstall die Klinke in die Hand. Kaltenbrunner verabscheute diese Besuche, liefen sie doch immer nur auf das eine hinaus, sich von ihm die in der Fälscherwerkstatt des Konzentrationslagers Sachsenhausen bei Oranienburg hergestellten und vom Vatikan in Rom beglaubigten Ausweispapiere geben zu lassen. Skorzeny, Mengele, Eichmann, alle kamen sie, versorgten sich mit den Papieren und etlichen Dollarnoten, um damit die sogenannte Rattenlinie zu nutzen, über Rom, den italienischen Hafen Genua, aufs Schiff, hinüber ins neue gelobte Land, wo man dank Perón auf Aufnahme hoffen durfte.

Jetzt zahlte sich aus, was man schon 1941 »ins Leben« gerufen hatte, damals, als vier hochrangige Offiziere die Organisation der SS-Angehörigen gründeten. Einst war ODESSA nur zum Selbstzweck geschaffen worden. Man wollte den Angehörigen der Gefallenen mit finanziellen Mitteln zur Seite stehen. Dass diese Mittel aus dem erbeuteten Reichsvermögen gezahlt und damit eigentlich dem Reich unterschlagen wurden, tat nichts zur Sache! Man hatte sich ja schließlich die ewige Treue geschworen. Nun also hatte sich das Blatt gewendet, waren die Aufgaben der Organisation andere, weitaus schwierigere. Die Kameraden mussten raus, bedurften des Schutzes von ODESSA, ewige Treue bis in den Tod.

Er selbst, Ernst Kaltenbrunner, würde diesen Weg nicht gehen, er würde ausharren bis zum Schluss, den Kelch leeren bis zur bitteren Neige. Ein Kaltenbrunner kapitulierte nicht, schon gar nicht vor sich selber. Ein Kaltenbrunner würde mit den Westalliierten verhandeln, als freier Mann seines Weges gehen. Eigentlich konnte man die Bittsteller ihrer Feigheit wegen nur bedauern. Trotzdem fügte sich Kaltenbrunner. Man hatte Ehre und Treue geschworen auf eine Organisation, deren Gründung niemals auf einem Stück Papier festgehalten worden war, von deren Existenz nur ihre Mitglieder wussten.