Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Der Junge aus der Vorstadt

- Sprache: Deutsch

Er war der Beste seines Studienjahrgangs. Doch gleich bei seinem ersten Fall muss der junge Anwalt aus der Strausberger Vorstadt feststellen, dass Uni und anwaltliche Praxis weit auseinanderliegen können. Bei der Verteidigung seiner ehemaligen Lebenspartnerin, die des Mordes an einem Flüchtling aus Syrien beschuldigt wird, stößt er recht schnell an seine Grenzen. Und an die des deutschen Rechtssystems. Ein Buch gegen Vorurteile – schonungslos, provokant, spannend.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 250

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum neobooks

Mario Worm

Der Junge aus der Vorstadt

- Der Schlüsselfall -

Copyright by Primär Verlag Berlin

Alle Rechte vorbehalten

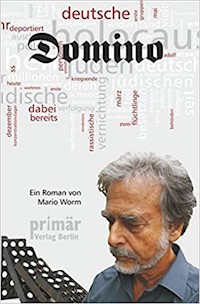

Umschlagsgestaltung: Exakt Werbung, Simone Stolz

Coverfoto 1 © Mario Worm

Endkorrektur: Solveig Elsholz

Lektorat: Stefan Ment

ISBN 978-3-9818278-5-9

Vorwort

Werner Bergmann ist Professor der Soziologie an der Technischen Universität Berlin. Seine Studenten schätzen ihn für die Ehrlichkeit und Sachbezogenheit in seinen Vorlesungen. Den Begriff „Vorurteil“ definierte er auf Nachfrage so:

„Im Alltagsverständnis gebrauchen wir den Begriff Vorurteil, um ausgeprägte positive und negative Urteile oder Einstellungen eines Mitmenschen über ein Vorurteilsobjekt zu bezeichnen, wenn wir sie für nicht realitätsgerecht halten und der Betreffende trotz Gegenargumenten nicht von seiner Meinung abrückt. Da wir in unseren Urteilen zumeist nur unsere Sichtweise wiedergeben und Urteile fast immer gewisse Verallgemeinerungen enthalten, sind in jedem Urteil Momente des Vorurteilshaften zu finden.“

Ich werde mich in diesem Buch sämtlicher Vorurteile bedienen, die mir zum Zeitpunkt des Schreibens bekannt sind und in diese Story passen. Natürlich nehme ich mich von diesen voreingenommenen Beurteilungen nicht aus und bin der Überzeugung, dass jeder Mensch mit dieser Eigenschaft belastet ist.

Wir sehen jemand auf der Straße, der nicht so bekleidet ist, wie wir es uns vorstellen und denken: „Oh mein Gott“! Was gibt uns das Recht dazu, jemanden nach seiner Kleidung, seinem Gang oder Aussehen zu beurteilen?

Ein deutsches Sprichwort besagt: „Der erste Eindruck ist entscheidend!“ Aber ist er es wirklich? Wie oft haben wir Beurteilungen schon revidiert, wenn wir Subjekt oder Objekt besser kennengelernt, untersucht oder tiefer „begutachtet“ haben?

Viel schlimmer dagegen ist allerdings eine emotionale Stereotype Überzeugung, verstärkt noch mit „Gruppenzwang“, aus denen dann schnell Intoleranz und Diskriminierung wird. Sensationspresse, oder aber auch die ständige Wiederholung von vielleicht gutgemeinten Werbeslogans, sind meiner Meinung nach nicht das allerbeste Mittel gegen Ablehnung, könnten eher zum Gegenteil führen.

„Ich kann es nicht mehr hören! Was ist bloß mit diesem Land los? Lügenpresse! Betrug bei Wahlumfragen. Verlogene Politiker, im Selbstbedienungsladen.“, die Schlagwörter heut zu Tage. Wie leicht gehen uns diese Stereotypen über die Lippen und wohin führen sie?

„Die Flüchtlinge kriegen alles in den Arsch gesteckt. Sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg und bringen Krankheiten ins Land, die bei uns schon lange ausgerottet waren.“ Parallel sieht man im Fernsehen, Flüchtlingsströme von ausschließlich jungen Männern, die das neueste Smartphone in den Händen halten oder brennende Flüchtlingsheime sowie grölende Retter des Abendlandes. Kann man das pauschalisieren? Sicherlich nicht, keine der beiden Seiten! Hiobsmeldungen von vergewaltigten Frauen, Diebstähle und Massenschlägereien bis hin zu Attentaten treiben den Hass auf die Spitze, sind auch nicht entschuldbar. Dass es auch „Andere“ dabei gibt, fällt durch das von uns geschaffene Raster. Wir wissen es, verharren aber auf unsere vorhandenen Verallgemeinerungen und werden von Freunden und Bekannten in diesen ständig bestätigt.

Ich habe einmal auf die Bemerkung eines Freundes reagiert und gesagt, er solle doch mal das Flüchtlinge durch das Wort Juden ersetzen und feststellen, ob ihm einige Sachen der Deutschen Geschichte bekannt vorkommen. Seit dem redet er mit mir nur noch das Allernötigste!

Der Schauspieler Sir Peter Ustinov hat dazu folgendes gesagt:

„Keinem Menschen fällt es ein, Vorurteile in die Welt zu setzen, die sich sofort widerlegen lassen. So würde niemand behaupten, alle Deutschen seien Zwerge. Und die Nazis kamen nicht auf den Gedanken, den Juden kalte Augen nachzusagen. Kein vernünftiger Mensch hätte eine solche Behauptung geglaubt, weil er ja schon an der nächsten Straßenecke Juden mit freundlichen Gesichtern begegnet wäre. Die Nazipropaganda arbeitete subtiler, indem sie behauptete, die Juden seien geizig, raffgierig und verschlagen. Auf diese Weise konnten sie das reine Ressentiment produzieren. Schlichte oder angstvolle Gemüter gingen nun davon aus, dass ein Jude, der einem freundlich begegnete, besonders verschlagen war und sich gut verstellen konnte. Gegen die perfiden Vorurteile der Nazis hatten die Angeklagten keine Chance.“

Noch treffender formulierte es Albert Einstein:

„Ein Vorurteil ist schwerer zu spalten als ein Atom“

Ja, ich möchte mit diesem Buch provozieren und uns, ich nehme mich dabei nicht aus, den Spiegel vors Gesicht halten, in der Hoffnung, dass wir vom „Einheitsdenken“ zum Nachdenken kommen und nicht alles in vorgefertigte Schubladen, seien sie rechts oder links stecken! Und manchmal reicht es schon, wenn man darüber redet.

Besonderes Augenmerk möchte ich, auf die jedem Kapitel vorangestellten Gesetzestexte richten. Eine deutsche Sprache, die sich so verselbstständigt hat, die kaum jemand ohne juristische Ausbildung versteht. Wo bleibt da die deutsche Leitkultur? (Oder ist das auch ein Vorurteil?)

Noch ein Vorurteil:

Ich weiß aus sicherer Quelle, dass viele meiner Leser gerne das Internet bemühen, um falsche Fakten in meinem Geschriebenen zu finden. (Sichere Quelle? Ist es dann überhaupt ein Vorurteil?) Deshalb hier die Bemerkung:

„Liebe Profigoogler, dies ist eine erfundene Geschichte. Jegliche Ähnlichkeiten mit Personen und Orten sind rein zufällig. Die Namen der Gaststätten und Diskothek sind noch Namen, die mir aus längst vergangenen „Ostzeiten“ in Erinnerung geblieben sind. Also googlen lohnt nicht! Außerdem gibt es doch in Deutschland kein langsam arbeitendes Gericht! Letzteres ist doch nur eins meiner Vorurteile!“

Nicht mit Vorurteilen behaftet, ist das folgende:

Dank an meine liebe Simone, fürs Cover, an Solli, für die Korrektur, an Stefan, fürs Lektorat Jörg und Harald, für ihre Hilfe bei den Messeauftritten, sowie Dirk Freitag, Chef der Firma Multimatic Ilsa Deutschland fürs Wohlwollen.

Besonderen Dank aber an meine Frau und Töchter, die diesmal aktiv in die Geschichte, vorurteilsfrei, eingegriffen haben.

Natürlich ist es immer gut Freunde zu haben, besonders, wenn unter ihnen auch Anwälte sind.

Es sei hier eindrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Buch ohne die aktive Mitarbeit von Michael Dobus von der Anwaltskanzlei Borchardt und Coll. aus Hoppegarten bei Berlin nicht möglich gewesen wäre. Allein schon deshalb, weil ich die Paragraphen der Gesetze erst übersetzt bekommen musste. Vielen Dank Micha!

Mario Worm

17. März 2018

Der Junge aus der Vorstadt - Der Schlüsselfall

§ 344 Verfolgung Unschuldiger

(1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren, abgesehen von dem Verfahren zur Anordnung einer nicht freiheitsentziehenden Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8), berufen ist, absichtlich oder wissentlich einen Unschuldigen oder jemanden, der sonst nach dem Gesetz nicht strafrechtlich verfolgt werden darf, strafrechtlich verfolgt oder auf eine solche Verfolgung hinwirkt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Satz 1 gilt sinngemäß für einen Amtsträger, der zur Mitwirkung an einem Verfahren zur Anordnung einer behördlichen Verwahrung berufen ist.

(Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland, Stand 08.05.2015)

„Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.“

(Deutsches Sprichwort)

Prolog

Freitag, der 08.05.2015

01.30 Uhr

Berlin–Mitte, Memhardtstraße 06 „gehobene“ Biergaststätte „Zur Münze“

„Lass gut sein, Hotte. Ist genug für heute!“ „Ein Bierchen noch!“, lallt es zurück, doch sein Gegenüber schüttelt resolut den Kopf. „Nein, für heute ist Schluss! Komm, geh nach Hause!“ Mit diesen Worten schiebt der Wirt ihn sanft aber energisch in Richtung Straße. Horst Schulze wehrt sich nicht, fuchtelt nur ziemlich ungelenk mit seinen Armen, brabbelt nur etwas Unverständliches. Dann schließt sich hinter ihm die Tür. „Frechheit! Jahrelang habe ich für euch die Drecksarbeit gemacht und jetzt kriege ich noch nicht einmal einen Scheidebecher …“ Er deutet einen unbeholfenen Mittelfinger in Richtung der Eingangstür an: „Dann eben nicht. Gehe ich eben woanders hin und lasse dort mein Geld!“ Dass sich in seinen Taschen kein einziger Cent mehr befindet, registriert er nicht. Ebenso nicht das Kopfschütteln, das Grinsen der ihm entgegenkommenden Passanten. Scheinbar zielstrebig torkelt Schulze die Memhardtstraße in Richtung Rosenthaler Straße hinunter. Sein schwankender Gang nimmt fast den ganzen Bürgersteig für sich ein. „Frechheit …“, murmelt er immer wieder vor sich hin. Ja, er kannte bessere Zeiten. Doch sind diese lange her, sehr lange her. Gefühlt lebt er jetzt in einer neuen Welt, mit der er noch immer fremdelt. Zu Ostzeiten - ja, da war er wer! Da hatte er Geld, hatte Einfluss, war ein wohl gelittenes Mitglied der Gesellschaft! Groß von Statur, schlanke Figur – kurzum: Er war ein Hingucker! Die Frauen sahen ihm verschämt nach, wenn er mit den beiden weißen Königspudeln Schita und Alfons seinen Auftritt im Park oder auf dem Boulevard hatte. Und er erwiderte nur zu gerne ihre sehnsüchtigen Blicke. Gerade diese weiblichen Wesen waren es, die auch seinen Untergang einläuteten. Die Frauen und der Alkohol, eben jene äußerst gefährliche Mischung, die selbst den stärksten Charakter ins Verderben führen kann.

In der Gaststätte „Zur Münze“ hatte er seine Lehrausbildung im Gaststättenbetrieb Mitte II begonnen und sich bis zum Oberkellner hochgearbeitet. „Siebzehn Jahre lang! Und nun noch nicht mal ein Bier. Scheiß Wende!“ Schulze machte keinen Hehl aus seinen kruden Ansichten. Konsequent machte er den Untergang der DDR für sein persönliches Schicksal verantwortlich, ohne jedoch einzusehen, dass er bereits Jahre davor selbst, Stück für Stück, den Grundstein für sein Scheitern gelegt hatte.

Und damals? Damals war er jemand. Fachlich völlig überqualifiziert für diese Kneipe. Hätte im gegenübergelegenen Hotel „Stadt Berlin“ arbeiten können! Und was mache ich Idiot? Bin denen treu geblieben, bis zum Schluss! Und jetzt einen Arschtritt, noch nicht mal ein kleines letztes Bier!

Die Wirklichkeit, die Schulze immer wieder erfolgreich verdrängte, sah allerdings anders aus. Gewiss – er hatte gutes Geld verdient. Offiziell nur die Vierhundertfünfunddreißig, aber dazu kam das viele Trinkgeld! Wenn er nicht mindestens einen spendierten Hunderter pro Schicht in der Tasche hatte, war das fast ein Grund zum Heulen. Am Ende des Monats verfügte er über mehr als ein Chefarzt an der Berliner Charité. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass der sein Gehalt vielleicht in den Bau eines Eigenheims oder ein neues Auto steckte, während Schulze es in die nächste Nachtbar trug, um es dort mit einer seiner unzähligen Damenbekanntschaften zu verprassen. Seine Mottos waren schlicht: Egal. Am nächsten Tag gibt’s neues Geld. Es lebe die Liebe und der Suff! Man lebt ja nur einmal. Und zum Sparen bin ich eben nicht geboren. Dass er schon damals ein gehöriges Alkoholproblem hatte, würde er nie zugeben. Und dieses Malheur verstärkte sich, als seine Frau endlich genug von seinen Eskapaden hatte. Es genügte ihr nicht mehr, dass sie im „Delikat“ oder im „Intershop“ ihre privilegierten Waren bezog. Zu lange hatte sie geduldet, dass er Nacht für Nacht eine Alkoholfahne als Souvenir mit nach Hause brachte. Der Herr Fahnenträger zog es auch manchmal vor, aushäusig zu nächtigen. Etliche Male hatte sie ihn angeschrien, sie hatte ihn angefleht. Vergeblich. Seine wortreichen Entschuldigungen und die Versprechen auf Besserung wurden durch seine Rückzieher zunichte gemacht. Manchmal hatte er sein Gelöbnis sogar für zwei Wochen durchgehalten, das andere Mal schon am nächsten Tag alle Vorsätze gebrochen. Schließlich gab sie es auf. Ruth Schulze packte ihre Sachen, nahm Schita und Alfons an die Leine und verschwand. Zwei Wochen später reichte sie die Scheidung ein. Schulze wusste nicht, was ihn härter traf, der Verlust seiner Frau oder der seiner geliebten Hunde …

Doch, anstatt zur Vernunft zu kommen, ließ er sich jetzt erst richtig gehen, versank quasi in Bier und Schnaps. Seine Körperpflege beschränkte er auf ein Minimum. Dass er ein Alkoholproblem hatte, bestritt er vehement, wenn man ihn darauf ansprach. Er wolle nur Spaß haben und das freie Leben genießen. Es war mit der Weile zur Routine geworden, so dass sein Gaststättenkollektiv ihn vor die Schiedskommission seines Betriebes zerrte. Mehr als ein Verweis kam dabei aber auch nicht heraus. Kein Wunder - bei der Anzahl der „Sonnenscheinbrigaden“ in diesem Land! Mit der Wende zerplatzte dieser Bonus wie eine Seifenblase. Die „Münze“ wurde privatisiert und der „alte neue“ Chef war auf Imagepflege bedacht. Er wollte es partout nicht erlauben, alkoholisierte Angestellte, seien sie auch noch so qualifiziert, zu beschäftigen. So war es also nicht verwunderlich, dass man bei der überfälligen Personalreduzierung als Erstes an Horst Schulze dachte. „Aus finanziellen Gründen“ – so stand es auf dem Kündigungsschreiben. Selbstverständlich ging man „im Guten“ auseinander, schließlich war es ja die kommerzielle Schieflage der Firma und kein anderer Grund … Ja, die Wende. Die war schuld! Und er, Horst Schulze, würde mit seiner jahrzehntelangen Berufserfahrung, gepaart mit seinem Können, kurzerhand eine neue Anstellung finden. Das Gegenteil war der Fall. Nach mehreren vergeblichen Bewerbungen resignierte er schließlich. Die verdammte Wende war schuld! Ob es nun eine leise Hoffnung auf Wiedereinstellung oder die Sehnsucht nach alten Bekannten war, was Schulze immer wieder in seine alte Wirkungsstätte trieb, sei dahingestellt. Meist jedoch endeten diese Besuche mit dem bekannten Alkoholexzess.

01.50 Uhr

Horst Schulze hat die Rosenthaler Straße erreicht. Den Eingang zum U-Bahnhof Weinmeisterstraße lässt er rechts liegen und biegt schließlich in die Sophienstraße ein. Das Ziel ist die Nummer 24. Das Haus, in dem er wohnt, liegt nun nur noch knappe einhundert Meter entfernt. Doch der Durst ist stärker. Im Zickzack-Kurs bewegt er sich über den schmalen Fahrdamm und schwankt zielstrebig auf die kleine Eingangstür mit der Nummer 11 zu.

Die kleine Biergaststätte mit erweitertem Imbissangebot, als „Probierstube“ oft im Osten betitelt, wird seit Jahren von dem Ehepaar Gisela und Andreas Klappstock betrieben. Zu Vorwendezeiten als Geheimtipp gehandelt, hatte die Destille wesentlich bessere Zeiten erlebt. Kurz nach dem Mauerfall hatte man begonnen, die angrenzenden Hackeschen Höfe zu sanieren. Seither werden diese immer mehr zum Publikumsmagnet. Quasi im Minutentakt hielten die Reisebusse, die Touristen fielen scharenweise in das Areal ein. Von den wenigen Einheimischen, die es sich trotz explodierender Mieten leisten konnten zu bleiben, wurden die Besucher nur belächelt. Es sind eben nur dumme „Touris“, die sich dort ein Schnitzel mit Brot für knapp zwanzig Euro leisteten. Dabei lag das Gute doch so nah. Ein Schnitzel mit Brot bot er für einen Fünfer an. Aber die „Probierstube“ grenzte eben nur an, und jeder Tourist konnte folglich den Nachbarn zuhause berichten: Ich war schon mal Essen, in den Hackeschen Höfen!

Das Ehepaar Klappstock kämpfte dagegen jeden Tag aufs Neue ums Überleben ihres kleinen Unternehmens. So auch jetzt, wo sich um diese Zeit noch ganze zwei Gäste in der Gaststätte aufhalten, die sich aber schon in Aufbruchstimmung befinden. Gisela steht hinter dem Tresen und poliert mit Hingabe ihre Gläser, während ihr Gatte bereits die hinteren Holztische mit einem feuchten Tuch bearbeitet, als um exakt 01.57 Uhr die Eingangstür sich öffnet und Horst Schulze seinen Kopf in den Gastraum steckt. Weiter jedoch kommt er nicht, Giselas forsche Stimme schallte ihm sofort entgegen: „Nee, Hotte. Bleib mal, wo du bist! Bei uns heute nicht mehr!“ Zur Bekräftigung ihrer Worte schickt sie noch ein energisches Andreas hinterher. Der Angesprochene reagiert sofort, lässt seinen Lappen Lappen sein, bewegt sich schnellen Schrittes zur Eingangstür und drängt Schulze mit den Worten: „Geh mal schön nach Hause, Hotte!“, wieder auf die Straße. Der lässt es sich widerspruchslos gefallen. Die Wirtsleute schauen ihm nach, wie er etwas hilflos die Sophienstraße hinauftorkelt. „Man, wer den so abgefüllt hat, müsste eigentlich eins in die Schnauze kriegen! Unverantwortlich. Tiefer kann man doch schon fast gar nicht mehr sinken“, konstatiert Andreas. Seine Frau pflichtet ihm, mit leicht schwärmerischen Unterton, bei: „Ja. Wenn man bedenkt, was das Mal für ein Mann war.“ „Was soll ‘n das heißen?“ „Natürlich nur, wenn ich dich kurz ausklammere …“, lächelt sie und geht wieder zurück in den Gastraum. Er folgt ihr, leicht verunsichert.

02.10 Uhr

Für die letzten fünfzig Meter benötigt Horst Schulze zehn Minuten. Endlich hat er den rekonstruierten Altbau mit der Nummer 24 gegenüber der Sophienkirche erreicht. Krampfhaft versucht er, den Haustürschlüssel in das Schlüsselloch zu bugsieren. Schließlich gelingt es ihm irgendwie. Nun liegen noch drei Etagen vor ihm. Achtundvierzig Stufen. Schulze hatte sie irgendwann mal gezählt. Angestrengt zieht er sich am Treppengeländer hoch. Noch eine Etage! Plötzlich stutzt er. Er steht auf dem Hausflur der zweiten Etage. Bei der Wohnung, die sich genau unter der seinen befindet, steht die Eingangstür offen. Schulze weiß, dass diese Wohnung von einem jungen Pärchen bewohnt wird. Sicherlich haben die gefeiert und gar nicht bemerkt, dass die Tür offensteht. So allerdings ist sie zu einladend für jeden Einbrecher. Es wäre ein Leichtes, die Tür ins Schloss zu ziehen, doch in seinem Rausch entscheidet sich Schulze für etwas Anderes. Zuerst klingelt er zwei Mal, dann klopft er und ruft dabei die Namen der beiden Bewohner. Er bekommt keine Antwort, worauf er den Vorgang noch einmal, diesmal etwas lauter, wiederholt: „Sonja? Habib?“. Als erneut keine Reaktion kommt, steckt er den Kopf durch die Tür. Die Wohneinheiten des Hauses sind alle gleich geschnitten. Der Eingang, dann gegenüber das Schlafzimmer, ein kleiner Flur, der auf der linken Seite, also mit dem Fenster, zur Straßenseite das zweite Zimmer umschließt. Rechts, also mit der Fensterfront zum Hof, liegt die Küche und dann, am Ende des Flurs, ebenfalls hofseitig, befindet sich das Badezimmer. Ein schmaler Strahl aus der angelehnten Badtür ist die einzige Lichtquelle, die wenigstens etwas „Orientierungsbeleuchtung“ für den Flur spendet. Ein weiteres Mal ruft Horst Schulze die Namen der Bewohner, dann betritt er die Wohnung. Sein Ziel ist der Lichtpunkt, der leichte Schatten auf den dunklen Flur projektiert, vorbei an der kleinen Flurgarderobe, deren Schrank offenstehende Schubladen offenbart. Der Inhalt ist über den Fußboden verstreut. Schulze öffnet die Badezimmertür und schaut hinein. Sein Gesicht wird bleich, sein Augenpaar starrt auf den Boden. Er taumelt rückwärts, tastet nach der Wand im Flur. Das Gesehene und sein Zustand ergeben eine unheilvolle Allianz – er sinkt zu Boden. Auch im Liegen kann er den Blick nicht abwenden. Endlich begreift er die Situation. Mühevoll rappelt er sich auf. Er will nur weg. Einfach weg.

02.30 Uhr

Die Glocke des Kirchenturms der gegenüberliegenden Sophienkirche läutet einmal. So, wie sie es zu jeder halben Stunde tut.

1. Kapitel

§ 242 Diebstahl

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Fremden rechtswidrig zueignet, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 243 Besonders schwerer Fall des Diebstahls

(1) In besonders schweren Fällen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter…

4. aus einer Kirche oder einem anderen der Religionsausübung dienenden Gebäude oder Raum eine Sache stiehlt, die dem Gottesdienst gewidmet ist oder der religiösen Verehrung dient.

(Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland, Stand 08.05.2015)

Nicht ein einziger Platz ist frei, der Saal scheint zu bersten. Selbst auf die Gänge haben sie sich gesetzt. Kein Wunder, hier geht es um was! Angeklagt ist ein altes Mütterchen namens Alisha Yücksel. Der Tatbestand ist eher geringfügig. Diebstahl, eigentlich nicht der Rede wert, Routine. Hier kommt nun aber noch hinzu, dass es sich um eine Wiederholungstat handelt. Und erschwerend - um den Diebstahl einer Kirchenkollekte. Außerdem ist es die letzte große Verhandlung vor dem Showdown. Vorn thront der Prozessvorsitzende, der ehrwürdige Doktor Hunscha. Der Staatsanwalt hat sein Plädoyer beendet, das Strafmaß gefordert und nimmt nun hinter seinem Tisch Platz. Ohne eine Miene zu verziehen, anscheinend völlig emotionslos, nickt Hunscha ihm zu, fährt sich mit seiner Hand über die Halbglatze, rückt seine Brille zurecht und macht sich mit seiner markanten, tief rauchigen Stimme bemerkbar: „So, Herr Verteidiger und nun Sie!“ Betont langsam erhebt dieser sich und wirft dabei noch einmal einen flüchtigen Blick auf das Mütterchen. Die sitzt da und grinst. Ungeheuerlich! Dabei hatte er ihr doch eindrücklich aufgetragen, ein ernstes Gesicht aufzulegen, ab und zu verlegen am Kopftuch zu zupfen und vor allem den Blick eines reuigen Hundes durchscheinen zu lassen. Aber das Mütterchen grinst, so wie alle anderen im Saal, mit Ausnahme Hunschers. Falk Koch holt noch einmal tief Luft, dann beginnt er: „Werter Herr Vorsitzender, werter Herr Staatsanwalt. Wir haben die Ausführungen der Staatsanwaltschaft gehört. Sicherlich trifft hier Paragraph 243 Absatz 1 Punkt vier zu. Doch wollen wir ernsthaft von besonders schwerem Diebstahl ausgehen? Bei einem Schaden von knapp zwanzig Euro? Schauen wir uns diese Frau und ihre Beweggründe etwas genauer an. Vor uns sitzt eine alte, gebrechliche Frau mit eingefallenem Gesicht. Ihre Hände zittern. Sie ist, offen gesagt, fast sowas wie das ganze Gegenteil von Herrn Staatsanwalt.“ Nach einem winzigen Moment der Stille bricht im Gerichtssaal ein schallendes Gelächter aus, einige der Zuschauer klopfen sich vor Begeisterung auf die Knie oder nutzen die Bänke als Klangkörper. Selbst das Mütterchen prustet sich ins wackelnde Fäustchen. „Ruhe, verdammt noch mal!“, donnert Hunscha. Das Gejohle verstummt abrupt. „Herr Koch, ich danke für Ihre gewitzte Einlage, würde mich aber freuen, wenn wir wieder mit Ernst bei der Sache wären. Wir haben eine Verhandlung zu führen. Also bitte!“ „Verzeihung, Herr Vorsitzender. Kommen wir zum Tatbestand.“ Er zeigt auf, dass die geringfügige Rente seiner Mandantin kaum ein Auskommen möglich macht, was natürlich keine Straftat rechtfertigt. Nach Abzug der Fixkosten verbliebe ihr nicht viel. Der Geburtstag ihres Enkels hat sie in den Klingelbeutel greifen lassen. Sie, die ansonsten eine streng gläubige Christin sei. Warum hätte sie auch sonst an dem Gottesdienst teilnehmen sollen? Wieder erschallt das Gelächter ringsum. Diesmal aber nur kurz. Hunscha braucht nichts weiter zu sagen. Es genügt, nur einen Blick durch die Runde gleiten zu lassen. Gewiss, man hatte Frau Yücksel schon dreimal wegen Diebstahls in Supermärkten mit einer Geldstrafe bedacht. Aber auch hier waren die Schäden eher geringfügig, und auch bei diesen Fällen lag eine außergewöhnliche finanzielle Belastung der Angeklagten vor. In epischer Breite baut er ein Mitleidskonstrukt auf und kommt nach ausschweifenden Argumentationen zu dem Schluss: „Deshalb kann ich die Freiheitsstrafe von vier Monaten, wie sie die Staatsanwaltschaft fordert, nicht nachvollziehen. Ich bitte das hohe Gericht um eine entsprechende Bewährungsstrafe. Und auch wenn der Herr Staatsanwalt es vielleicht vergessen hat, es gibt im 243er auch noch die Ziffer 2, die die Verfahrensweise bei Geringfügigkeit relativiert.“ So, das war es. Ein kurzer Blick auf die Uhr, drei Minuten noch. Hunscha würde kaum Zeit haben, auf die Ausführungen reagieren zu können. Falk hatte richtig kalkuliert. In diesem Moment schaute der Vorsitzende auf seine Armbanduhr und ließ seine höchst richterliche Stimme ertönen: „So, Herrschaften. Das war es für heute. Dank des umfangreichen Wortschwalls Ihres Kollegen sind wir heute ja ein reichliches Stück weitergekommen … Aber genug der Ironie. Nach Lage der Dinge sehen wir uns am Mittwoch zur letzten Veranstaltung vor der finalen Examensprüfung. Und damit Sie bis dahin nicht aus der Übung kommen, überlegen Sie, wie das Gericht in diesem Fall entschieden hätte. Machen Sie sich Notizen! Einen von Ihnen wird es treffen, der mir dann seine Urteilsverkündung und vor allem die Begründung in allen Einzelheiten darlegen darf. Auf Wiedersehen.“ Auch das noch! Als wenn man, so kurz vor der entscheidenden Prüfung, nicht schon genug zum „Büffeln“ hatte. Hunscha eben! Unter leichtem Murren schickt sich die angehende Anwalts- und Richterschaft an den gemieteten Saal der Kammer zu verlassen. Mütterchen Yücksel reißt sich das Tuch vom Kopf, schüttelt ihre schwarzbraune Mähne. Ihr Gastauftritt ist beendet. Gott sei Dank muss ich als Rechtsanwaltsgehilfin kein Examen ablegen! Auch ihr Verteidiger ist gerade im Begriff, sich der Ausgangstür zuzuwenden, als ein Brummen Hunschas ihn zum Umdrehen bewegt. „Falk! Kommen Sie bitte mal zu mir.“ Wieder lag Koch mit seiner Vermutung richtig, dass nun eine „Generalpredigt“ folgen würde. Der Doktor hatte ein Faible für Namen und deren Herkunft. Und so verwunderte es auch nicht, dass er mit diesem Wissen seinen Vortrag begann: „Herr Koch, Sie wissen, was Ihr Vorname für eine Bedeutung hat?“ „Ich denke, Sie werden es mir gleich erläutern.“ Hunscha überhört die kleine Provokation und fährt fort: „Falk kommt aus dem Germanischen, abgeleitet vom Vogel Falke, dem Schlauen, dem Sinnbild für Stärke und Klugheit. Nun, Ihre Stärke vermag ich nicht zu beurteilen, Ihre Klugheit schon. Nur heute war davon nicht allzu viel zu verspüren. Sie wissen, ich kannte Ihren Vater. Man kann sogar sagen, ich war mit ihm befreundet. Er war ein verdammt guter Anwalt. Sie könnten das auch sein! Sie sind ihm in vielen Dingen sehr ähnlich. Nur eins hätte er nie gemacht - ihm anvertraute Fälle auf die leichte Schulter zu nehmen. Auch wenn das hier kein richtiger Prozess war, ändert das nichts an der Tatsache, dass Sie in keiner Weise richtig vorbereitet waren. Was meinen Sie wohl, wie das Gericht nach Ihren Ausführungen wohl entschieden hätte?“ Mit hängendem Kopf antwortet der Anwalt in spe: „Ich denke, dass ich den Prozess verloren hätte.“ „Sehr richtig! Aber, ob nun verloren oder gewonnen, darum geht es nicht. In erster Linie geht es bei jeder Verhandlung um menschliche Schicksale und um die Umsetzung und Verwirklichung unseres deutschen Rechts. Dafür tragen Sie als Anwalt, egal für welche Seite Sie plädieren, immer die Verantwortung. Vergessen Sie das nie! Sie wissen, ich hege große Sympathie für Sie. Was Ihre Leistungen im Studium betraf, sind Sie der Beste dieses Studienjahrgangs gewesen, haben Ihr Referendariat erfolgreich abgeschlossen. Um Ihr zweites Examen und das womöglich folgende Richteramt mache ich mir keinerlei Sorgen. Ich weiß, dass Sie mit auswendig gelernten Paragraphen nur so um sich schmeißen können, aber das alleine wird Ihnen keinen Erfolg bescheren. Werden Sie endlich erwachsen und zwar, bevor man Sie auf die Menschheit loslässt! Ich gebe zu, dass das nicht einfach ist. Ihr Vater war auch ein Hitzkopf, aber, wie schon erwähnt, ein verdammt guter Jurist. Und Sie sind auf dem Weg dahin.“ Hunscha hatte gesagt, was er sagen wollte und dem Delinquenten rutschte nur ein leises, unverständliches Grummeln über die Lippen. Der Vorsitzende nickt ihm freundschaftlich zu und wechselt das Thema: „Haben Sie sich nun endlich Gedanken gemacht, wohin die Reise gehen soll?“ „Ich denke, ich entscheide mich für das Strafrecht.“ „Staatsanwaltschaft …?“ Koch wiegt mit dem Kopf: „Ich denke eher nicht.“ „Sie hätten auch die Kanzlei Ihres Vaters weiterführen können.“ „Das war es ja gerade, was ich nicht wollte. Erstens liegt mir Wirtschaftsrecht nicht, und zweitens hätte ich immer im Schatten meines Vaters gestanden.“ „Ja, das kann ich irgendwo verstehen. Trotzdem hätten Sie einen besseren Start gehabt. Das Werben um eigene Mandanten ist eine harte Herausforderung. Ein Messingschild an der Tür füllt noch keine Kanzlei.“ „Nun, mein Traum ist es immer gewesen, meinen eigenen Weg zu machen.“ „Traum? Ist das der richtige Ansatzpunkt?“ „Nennen Sie es Konsequenz oder Willen. Eine eigene Kanzlei bedeutet Unabhängigkeit. Vaters Räumlichkeiten sind ja vorhanden. Er hatte kurz vor seinem Tod den Flachbau gekauft. Was mir fehlt, ist einzig die Zulassung.“ „Die Zulassung bekommen Sie, das ist, denke ich, so gut wie sicher. Trotzdem wird es ein steiniger Weg werden.“ Hunscha sollte Recht behalten. Wie immer! Gute fünf Jahre sind seit diesem Gespräch vergangen. Fünf lange Jahre! Koch gießt sich den Rest Kaffee ein, diesen Rest, der schon so lange steht, dass seine Farbe den von Teer angenommen hat und dessen Geschmack eher einer Bitterfrucht als jenem aromatischen Genussmittel nahekommt. Er schaltet die Kaffeemaschine ab und geht mit seiner Tasse zur Fensterbank. Im Vorbeigehen streift sein Blick den Kalender. Heute ist Dienstag, der 12. Januar 2016. Die neben dem Kalendarium hängende Uhr signalisiert ihm, dass er noch eine halbe Stunde durchhalten muss. Heute bis 18.00 Uhr Sprechstunde