Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

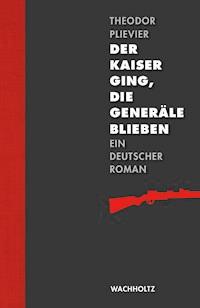

- Herausgeber: Wachholtz Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

In Kiel begann 1918 die Revolution, die den Ersten Weltkrieg beendete und der Weimarer Republik den Weg ebnete. Theodor Plievier gehörte selbst zu den kriegsmüden Soldaten, die nicht mehr bereit waren, ihr Leben für einen bereits verlorenen Krieg zu opfern. Mit "Der Kaiser ging, die Generäle blieben" verfasste Plievier einen dokumentarischen Roman, der die Ereignisse von Kiel bis Berlin erfasst und so ein "lebendiges Gesamtbild" (Plievier) der Zeit schuf. Es ist ein Roman voller Lokalkolorit zwischen Kiel und Berlin über eine entscheidende Zeit der deutschen Geschichte und ein wichtiger Teil der deutschen Literatur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dessen Wiederentdeckung sich unbedingt lohnt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 439

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

THEODORPLIEVIER

DERKAISERGING,DIEGENERÄLEBLIEBEN

EINDEUTSCHERROMAN

1. Auflage 2018

© 2018 Wachholtz Verlag – Murmann Publishers, Kiel/Hamburg

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtherstellung: Wachholtz VerlagSchriften: Linotype Sabon, Futura, Humboldt Fraktur, Courier

E-ISBN 978-3-529-09257-2

Besuchen Sie uns im Internet:www.wachholtz-verlag.de

INHALT

DIE MACHT

DIE ANDERE SEITE

KIEL

DIE MEUTERER FAHREN INS LAND

BERLIN MARSCHIERT

»HIER GROENER …«

DIE MACHT

Es kommt näher.

Er wagt seinen Kopf nicht über den Trichterrand zu heben, aber er fühlt es kommen. Er hört es in die Erdlöcher hineingurgeln, wieder aufschaufeln und sich über die Stücke ebenen Geländes vorwärtsschieben.

Schnellfeuergeschütze!

Maschinengewehre!

Und dazwischen deutlich diese schwerfällig holpernde Bewegung und die dumpf aufdröhnende Erde – – Tanks. Ein Geschwader anfahrender Tanks, einer muss ganz nahe sein. Wird er sich vorbeischieben, und wenn er sich vorbeischiebt … Was dann, was kommt dann?

Vorgehen, Angreifen, Zurückgehen – das wird in Gruppen, in Zügen, in Kompanien ausgeführt. Sterben muss jeder für sich allein. Da liegt der Schütze »Zwei« der Maschinengewehrbedienung. Der Uniformrock aufgerissen, das Hemd darunter ist grau und vertragen. Nacken und Hinterkopf sind in die Erde hineingewühlt. Und der Mund ist offen, die Zähne sind freigelegt. Die Bartstoppeln werden weiterwachsen, auch die Fingernägel, eine Weile noch. Der Mund – wo hat er solchen Mund und so von den Lippen bloßgelegte Zähne schon einmal gesehen? Ja, das ist es, bei Trude, damals, als sie einen Sohn … wie bei einer gebärenden Frau!

Doch der aufgerissene Soldatenmund zittert nicht mehr. Die auseinandergespreizten Beine sind ohne Bewegung. Schütze »Zwei« ist tot, auch Nummer »Drei« ist tot – Karl und der Hamburger. Karl war fest davon überzeugt, dass jetzt der Friede kommt: »Das habe ich in den Knochen stecken, der Dreck geht zu Ende! Mensch, Max – – wenn wir erst mal wieder in Berlin sind!« Und der Hamburger schöpfte Wasser zum Kühlen des heißgeschossenen Maschinengewehrmantels. Jetzt liegt er mit dem Kopf in der Wasserlache, die Konservenbüchse hält er noch in der Hand.

Das Maschinengewehr steht verlassen am Trichterrand.

Das Grasbüschel daneben sieht unwahrscheinlich groß aus. Wenn er den Tank sehen könnte, wenn er nur einmal, wenn er ganz vorsichtig … bei Gott, da sind fünf, acht in einer Reihe, und anschließend ein zweites, ein drittes Geschwader – mehr Tanks als Köpfe im Trichtergelände verstreut liegen. Und am Horizont heben sich Staffeln dunkler Flugzeuge über die Erde und steigen drohend in den Himmel.

Die Menge anrollenden Materials ist zu viel. Der Mann sackt auf die Knie nieder. In irrsinniger Hast reißt er zwei Spaten voll Erde aus der Trichterwand heraus und steckt seinen Kopf in das Loch hinein.

Ein an die Wand geklebter Haufen, so wartet er.

300 000 Mann frischer Truppen landen die Amerikaner monatlich an der französischen Küste, täglich 10 000 ausgeruhte Soldaten. Und Tanks, Flugzeuge, Kriegsmaterial. Die Deutschen liegen schon vier Jahre in den Stellungen, die sechs Millionen, die hinausgeschickt wurden, sind auf zweiundeinehalbe zusammengeschrumpft. Die Verlustliste registriert den Toten 1 600 081.

Schütze Max Müller, jawohl, Herr Hauptmann!

Maschinenschlosser, Berlin, Boxhagener Straße 46.

Verheiratet, jawohl!

Kinder – – nur eins.

Poltern!

Dröhnen!

Die Erde zittert!

Der Soldat kann nicht anders. Er zieht seinen Kopf aus dem Loch heraus, er blickt nach oben und sieht den Tank. Er sieht ihn über sich, über seinem Kopf. Am Kreisrund des Himmelsausschnittes macht der Tank eine schwere wiegende Bewegung, schwebt einen Moment lang mit seinem Vorderteil in der Luft.

Schütze Müller hebt seine Hand leicht in Abwehr. Der auf ihn niederwiegende Bauch – der fahl angestrichene Stahlpanzer, die Doppelreihen der Nieten, die von Erde triefenden Raupenbänder – ätzen sich in die Netzhaut seiner Augen wie in fotografische Platten. Drei bis vier tons ist der Tank schwer, sechzig bis achtzig Zentner. Der menschliche Körper hält sechs Zentner Druck aus, bei sieben bleibt ihm die Luft weg, bei acht krachen die Knochen, bei achtzig …

Die Lippen legen sich zurück. Die Zähne blecken in die Luft. Max Müller hat denselben Gesichtsausdruck wie die tote Nummer »Zwei«; er hat denselben gequälten Mund wie das gebärende Weib.

Der Tank gleitet weich in den Trichter hinunter.

Zwei tote und eine lebende Nummer plättet er breit. Dann hebt er sich wieder auf ebenes Gelände hinauf und rollt in der Reihe seines Geschwaders, ratternd und schießend, weiter gegen die zurückweichende deutsche Front.

Ein Unterstand, Tragbalken, darüber ein paar Meter Erde. Unten sitzt ein Leutnant vor einem Feldtelefon. Ein Mann kommt herunter, schlägt die Hacken zusammen und meldet: »M.-G.-Gruppen zurückgegangen, mit Gruppe Müller keine Verbindung mehr.«

Die Meldung trifft noch vor den Tanks und kurz vor den Bombenflugzeugen ein. Die telefonische Verbindung funktioniert noch. Der Leutnant nimmt den Hörer ab und gibt nach hinten an das Bataillon durch: »Vordere Stellung geräumt!« Das Bataillon, in dem die Meldungen von allen Abteilungen des Abschnittes zusammenlaufen, telefoniert weiter nach hinten, an die Division: »Einbruch auf dem ganzen Abschnitt – – jawohl, vier Kilometer! Tankangriff auf vier Kilometer Breite!«

Der Leutnant im Unterstand hat ein graues Gesicht. Er ist dreckig, verlaust und ausgehungert wie seine Soldaten. Seit Wochen liegt er in vorderster Stellung ohne Ablösung. Der Offizier im Bataillon sieht frisch rasiert aus. Er hat noch genügend zu essen, kann regelmäßig schlafen und in seinem Privatquartier gelegentlich baden. Der Ordonnanzoffizier in der Division, der die Meldung nach hinten an die Armee weitergibt, bewohnt eine Villa mit allem Komfort – Wintergarten, Garage, Reitstall.

Die Hindenburgstellung, an die das Volk geglaubt hat wie an ein neues Evangelium aus Beton, ist eingedrückt worden. Die in pausenloser titanischer Arbeit aufgebaute Hindenburgstellung, die Wotanstellung, die Siegfriedstellung, die Hermann- und Hunding-Brünhildstellung, sind überrannt worden und liegen hinter den vorrückenden alliierten Truppen. Von den überschwemmten Gebieten Flanderns bis in die Vogesen hinein befindet die deutsche Front sich in Auflösung.

Die Deutschen lassen hinter sich:

Täglich einige Kilometer Terrain.

Täglich einige Tausend Tote.

Hinter den Verteidigungslinien sammeln Führer und Unterführer immer wieder die Teile der aufgeriebenen Divisionen, stellen neue Formationen zusammen, füllen sie mit dem Nachschub aus der Heimat auf und werfen sie wieder nach vorn.

Die Militärmaschinerie funktioniert noch.

Nicht in der Etappe – an der Front, in den unteren Offiziersund Unteroffizierschargen findet das zusammenbrechende System einen letzten Halt. Noch lassen Feldwebel militärisches Grüßen üben, Griffe klopfen, exerzieren. Noch besorgen Feldwebel Quartiere, lassen antreten zum Essenempfang, überwachen das Ausheben von Massengräbern, verteilen Schnaps, einen halben Liter pro Kopf, an die nach vorn abrückenden Mannschaften.

Und 120 Kilometer hinter der Front, hinter den Bataillons-, Divisions-, Armeestäben, im Gebäude der Obersten Heeresleitung, in dem alle Fäden zusammenlaufen, in einem Zimmer des Hotels Britannia in Spa, steht ein Mann über Karten und Berechnungen gebeugt: derselbe preußische Feldwebeltyp, dasselbe Feldwebelgesicht, nur gepflegter – glatt rasierte schwere Backen, ein kleiner Stutzbart, Uniform mit den roten Streifen des Generalstäblers, Ordenssterne an der Brust. Er überfliegt noch einmal die Linien, Schraffierungen und Punkte, die Armeen, Stellungen, Reserven bedeuten, packt eine Anzahl schnell hingeworfener Skizzen und Notizblätter zusammen und übergibt sie einem Obersten.

Ein Soldat hilft ihm in den Mantel, er nimmt seine Mütze entgegen und verlässt mit dem Obersten das Zimmer.

Vor dem Hotel hält ein Automobil.

Auf der Station wartet ein Extrazug.

Die beiden Generalstäbler steigen ein.

Die schwere Maschine setzt sich in Bewegung. Nach kurzer Anfahrt reißt sie die angehängten zwei Wagen – einen Telegrafen- und einen Salonwagen – in rasendem Tempo über die Landschaft. Von entgegengesetzter Richtung kommen Züge – keuchende Maschinen, endlos scheinende Wagenkolonnen. Die Züge sind beladen mit Zement, Grubenholz, Munition, mit einem immer noch nach Westen ziehenden Strom von Truppen.

Auf verstopften Stationen ist die Durchfahrt frei gemacht worden. Auf Nebengleisen liegen Truppen- und Gütertransporte, warten nach der Heimat bestimmte Lazarettzüge. Auf den Bahnsteigen stehen Soldaten um Brunnen, um fliegende Küchen des Bahnhofsdienstes. Auf allen Stationen dasselbe Bild. Die Soldaten auf den Bahnsteigen stapfen mit den Füßen am Boden auf oder sitzen auf Tornistern und Gepäckstücken. Und alle sprechen über ein und dasselbe: über das Essen, über die Offiziere, über den Frieden. Neugierig sehen sie dem vorbeijagenden Extrazug mit den verhängten Fenstern nach.

»Ein großes Tier!«, konstatieren sie.

Nur beim Durchfahren der großen Städte verringert die Lokomotive ihre Fahrt, geht aber dann immer wieder auf Höchstgeschwindigkeit. Nach vier Stunden rollt der Zug donnernd über die lange Rheinbrücke bei Köln.

Der Mann aus Spa sitzt im Salonwagen, eine kalt gewordene Zigarre zwischen den Lippen. Eine Ordonnanz kommt herein und legt Streifen eben aufgenommener Telegramme auf den Tisch:

zwischen argonnen und maas heftige angriffe der amerikaner – heeresgruppe kronprinz rupprecht hinter die lys zurückgegangen – ostende tourcoing roubaix douai geräumt – zwischen le cateaux und der oise ist die schlacht in vollem gange –

Die Ordonnanz geht wieder in den Telegrafenwagen zu den dort arbeitenden Obersten zurück. Der Mann im Salonwagen, der seit zwei Jahren in rastloser Tätigkeit die Bewegungen der deutschen Truppen geleitet, der noch vor acht Wochen sechzig Generälen der Westfront den Abschied gegeben hat, beeilt sich nicht, die einlaufenden Nachrichten durchzusehen. Ohne sie gelesen zu haben, weiß er, dass jede verrinnende Stunde einen Hammerschlag in die Front bedeutet. Zurückgelehnt sitzt er und starrt ins Leere. Schwer und wie fremd fühlt er die Last seines Fleisches. Er ist müde geworden.

Einen Tag später, am 17. Oktober 1918:

Der Mann aus Spa fährt vor der Reichskanzlei vor: Die Posten präsentieren das Gewehr. Die Kanzleidiener hinter den hohen Glastüren stehen bewegungslos wie Statuen. Nachdem der Mann mit den Generalslitzen an ihnen vorbeigegangen ist, flüstert einer: »Das ist er – – der Generalquartiermeister – – Ludendorff!«

Der Erste Generalquartiermeister, General Ludendorff, steht vor den Mitgliedern des Kriegskabinetts, vor den Männern der neu ernannten Volksregierung. Die Sitzung wird vom Reichskanzler Prinz Max von Baden präsidiert. Neben dem Kanzler sitzt der Vizekanzler v. Payer, zu beiden Seiten des Tisches die Staatssekretäre und Minister. Die patriotische Linke ist durch den Sozialdemokraten Scheidemann vertreten.

Die Kabinettsmitglieder stellen Fragen.

Der geschlagene General antwortet:

»Der Krieg ist kein Rechenexempel … was wirklich eintrifft, weiß kein Mensch … vielleicht bekommt Deutschland auch wieder einmal Soldatenglück … zwar sind Löcher von vier Kilometer Breite in der Front entstanden, aber der Feind hat nicht durchgestoßen … wir sind zurückgedrängt worden, aber es ist gut abgelaufen … man darf die Amerikaner nicht überschätzen … die 41. Division, das war Stimmungssache. Die Division hat Grippe gehabt. Es fehlten die Kartoffeln … Ich hoffe, dass der Tankschrecken überwunden wird. Ist die Stimmung in der Truppe wieder hergestellt, so machen sich Teile von ihnen, so die Jägerbataillone und Gardeschützen, geradezu einen Sport daraus, die Tanks abzuschießen … Wenn die Armee über die nächsten vier Wochen hinüberkommt und es in den Winter hineingeht, so sind wir fein heraus … Alles kommt darauf an, was uns die Heimat noch gibt. Es ist eine Menschenfrage!«

Die Westfront bricht zusammen.

Die Verbündeten fallen ab.

Die Menschenreserven sind verbraucht.

Der General bettelt um letzte 600 000 Mann.

Da sitzt er – – Uniform, Ordenssterne, den »Pour le mérite« an der Brust. Sein schweres, fleischiges Gesicht ist unbewegt. Wenn er die Mitglieder des Kriegsrats ansieht, kommt sein Blick schief unter den halb geschlossenen Lidern hervor. Der Kriegsminister, der Staatssekretär der Marine, der Admiral v. Scheer, der aus dem Osten gerufene General Hoffmann sind Soldaten. Der Reichskanzler Prinz Max von Baden steht im Generalsrang, aber er trägt seine Uniform nicht. Und die andern alle – der Vizekanzler, die Staatssekretäre und Minister – sind Zivilisten. Einer ist Rechtsanwalt, der andere ein Richter, ein dritter Zeitungsschreiber; der sozialdemokratische Staatssekretär war einmal Buchdrucker.

Was will der jetzt schon wieder, dieser Zentrumsmann?

Der Zentrumsführer Gröber, ein Achtzigjähriger mit langem weißem Bart, richtet seine großen Brillengläser auf den Ersten Generalquartiermeister. Er spricht über die schlechte Stimmung bei den Truppen.

»Vor allem die Verpflegung … besonders die Offizierskantinen, da kann sich der Offizier mit Nahrungs- und Genussmitteln versehen. Wenn der Soldat kommt, heißt es, das ist nicht für dich … lässt sich dieser Gegensatz nicht beseitigen?«

Ludendorff sieht die Minister an – diese Herren sehen auch nicht so aus, als ob sie ihre Mittagsrationen an der Gulaschkanone holten!

Aber er beantwortet geduldig die Anfrage:

»Im Schützengraben essen ja Offizier und Mann aus derselben Feldküche. Dass der Stab sich die Sachen besser zubereiten lässt, ist doch zu verstehen. Man wird uns nicht zumuten, aus der Feldküche zu essen. Aber was recht und billig ist, drücken wir durch. Doch das Schlimmste ist, es gehen Gerüchte um, die einem Ehre und Reputation abschneiden können …« Der Reichskanzler mahnt die Herren zur Sache:

»Ich bitte, nicht in Details zu gehen. Dazu fehlt uns die Zeit!« Über die Westfront wird debattiert, über die besetzten Gebiete im Osten, über die Möglichkeit, durch Zurückziehen der Osttruppen dem Westen neue Kräfte zuzuführen.

»Welchen Wert hat die Ukraine für unsere Ernährung?«

»Wir haben dort anderthalb Millionen Tonnen aufgekauftes Getreide, das schon zu faulen beginnt.«

»Beträchtliche Mengen an Getreide, an Futtermitteln und Vieh können wir nicht mehr herausholen. Ich würde vorschlagen, auf die Besetzung der Ukraine zu verzichten und unsere Bestände dann durch Schmuggel zu vermehren.«

Ein anderer führt politische Bedenken an:

»Wir müssen die Ukraine als Kristallisationspunkt gegen die russische Gärung und gegen den Bolschewismus in der Hand behalten.«

Der Staatssekretär des Äußeren, Dr. Solf, hat sich vom Vertreter des Auswärtigen Amtes in der Ukraine Vortrag über die dortigen Verhältnisse halten lassen und berichtet nun: »… der wirtschaftliche Wert des Landes ist in jedem Falle sehr beträchtlich. Ich habe dann Herrn v. Mumm gefragt, was in der Ukraine geschehen würde, wenn wir die deutschen Truppen wegnähmen. Er war sicher, dass dann die Bolschewisten in der wildesten, fürchterlichsten Weise hausen würden. Alle Reichen würden geköpft werden.«

»Auch das müssen wir in Kauf nehmen, selbst wenn es gegen Treu und Glauben geht«, entgegnet Ludendorff. »Ist die Räumung nötig oder nicht nötig für Deutschland? Wenn ja, muss sie gemacht werden trotz aller schauderhaften Folgen.« Aber General Hoffmann braucht für die Herausziehung der Divisionen aus dem Osten drei Monate. Und es wird festgestellt, dass die vom bolschewistischen Geist infizierten Truppen für den Kampf im Westen nicht mehr tauglich sind.

Übrig bleibt Auffrischung der Westfront aus der Heimat.

Der Reichskanzler unterbricht die Debatte über die Ukraine: »Ich gehe auf die zweite Frage über: Ist die Heimat bereit, der Obersten Heeresleitung das nötige Menschenmaterial zur Verfügung zu stellen?«

Zu dieser Frage sprechen der Kriegsminister und der mit Ludendorff aus Spa gekommene Chef der Operationsabteilung, Oberst Heye. Kanzler, Vizekanzler und Staatssekretäre stellen Zwischenfragen.

Ludendorff folgt den vorgebrachten Bedenken mit größer werdender Besorgnis. Er hat den vom Kabinett als Grundlage für die Besprechung aufgestellten Fragebogen in der Hand, er legt ihn auf den Tisch zurück und schiebt ihn unruhig hin und her – jawohl, Seine Exellenz, der Generalquartiermeister, der Kabinette gestürzt und nach der Diktatur getrachtet hat, der für die Zeit nach Beendigung des »siegreichen Krieges« ein bevölkerungspolitisches Programm hat fertigstellen lassen, nach welchem Reichs- und Heeresleitung das Familienleben, die Fruchtbarkeit der Ehen, Erziehung, Gesundheitspflege und Wohnungsreform zu überwachen, den Kampf gegen Einschränkung der Kinderzahl, gegen Tripper und Syphilis, gegen Ehescheu und vorehelichen Geschlechtsverkehr, gegen den Geschlechtsgenuss mit antikonzeptionellen Mitteln, gegen Kinobesuch, Tabak- und Alkoholgenuss Jugendlicher zu organisieren haben: ein militärpolitisches Programm, das mit Prämien für stillende Mütter beginnt, das mit vaterländischem Unterricht, einem Wehrschulgesetz, erweiterter Dienstpflicht, mit Junggesellensteuer und der Privilegierung vaterländischer Verbände den deutschen Staatsbürger vom ersten bis zum letzten Atemzug zum Soldaten und Erzeuger künftiger Soldaten presst – jawohl, Seine Exzellenz General Ludendorff, der Deutschland zu einer einzigen großen Kaserne, die deutsche Wirtschaft zum Lieferanten und das Volk zu Zwangsbewohnern dieser großen Kaserne machen wollte und der für ein solches »größeres Vaterland« 1 800 000 Menschen in den Tod geschickt hat, ist nervös geworden und spielt mit einem Blatt Papier. Er blickt Hilfe suchend in die Runde und bleibt an dem Gesicht, an den wasserblauen Augen des Staatssekretärs Scheidemann hängen.

Scheidemann, mager, einen großen glänzenden Schädel, an den Schläfen Büschel grauen Haares. Er richtet sich auf: »Ich glaube gern, dass man noch Hunderttausende für das Heer mobil machen kann, aber man täuscht sich, wenn man glaubt, dass diese Hunderttausende die Stimmung im Heere verbessern würden …«

Scheidemann, die Sozialdemokratie, das letzte politische Kapital des kaiserlichen Deutschland, ist zugleich auch die letzte Hoffnung des Generals Ludendorff:

»Wird es Eurer Exzellenz nicht gelingen, die Stimmung in den Massen zu heben?«

Exzellenz Scheidemann antwortet:

»Das ist eine Kartoffelfrage. Fleisch haben wir nicht mehr, Kartoffeln können wir nicht liefern, weil uns jeden Tag 4000 Waggons fehlen. Fett haben wir überhaupt nicht mehr. Die Not ist zu groß, dass man wie vor einem völligen Rätsel steht, wenn man sich fragt, wovon lebt Berlin-Nord und wovon lebt Berlin-Ost. Solange man dies Rätsel nicht lösen kann, ist es ausgeschlossen, die Stimmung zu bessern …«

Wenn Scheidemann von den Massen spricht, redet er wie ein Sachverständiger und technischer Berater, der der Regierung anzugeben vermag, mit wie viel Druck man den Volkskörper belasten kann, ohne eine Explosion befürchten zu müssen.

Doch diese Explosion scheint unvermeidbar:

Die Dauer des Krieges, der Abfall der Bundesgenossen, die sich steigernde Not im Innern, die Transportkrise, die Ernährungsschwierigkeiten …

Das Heer hat nur noch Öl für anderthalb Monate. Admiral v. Scheer erklärt sich bereit, der Armee von den Ölvorräten der Marine, die noch Bestände für acht Monate hat, abzugeben. Der Innenminister Drews erinnert bei dieser Gelegenheit an die Petroleumlampen der Zivilbevölkerung: »10 000 tons monatlich sind das Minimum, wenn man die Bevölkerung den Winter über leidlich ruhig halten will.«

Die Staatssekretäre sehen keinen Ausweg. Der einundsiebzigjährige Vizekanzler v. Payer sitzt da mit zerknittertem Gesicht. Der Staatssekretär Gröber ist in sich zusammengesunken. Die Augen hinter den Brillengläsern starren müde auf denselben Punkt. Dr. Solf sieht immer wieder zu Ludendorff hinüber, der durch seine dringende Waffenstillstandsforderung vor 14 Tagen das Kabinett in diese verzweifelte Lage gebracht hat und der heute plötzlich die Meinung vertritt, die Front vielleicht doch noch bis zum Frühjahr halten zu können. Der Situationsbericht, den er gibt, widerspricht jedoch dieser Auffassung, vor allem aber lässt er keine kraftbewusste Beantwortung der demütigenden Note des Präsidenten Wilson zu. Die Debatte kehrt immer wieder zu der schlechten Stimmung im Heer und zu der verzweifelten Lage des Volkes zurück.

»Wenn wir auf die Stimmung abstellen, so stellen wir auf einen sehr labilen Faktor ab!«, wirft Unterstaatssekretär Haußmann ein.

Der Vizekanzler unterstützt ihn:

»Ich sehe nicht so schwarz wie Exzellenz Scheidemann. Wenn es gelingt, die Note so zu fassen, dass die Bevölkerung die Sicherheit entnimmt, wir sind zwar in einer schweren Lage, aber wir werfen die Flinte nicht ins Korn, dann ist noch nicht alles verloren.«

Der Generalquartiermeister gibt sich einen Ruck:

»Der Vizekanzler hat mir aus der Seele gesprochen. Es fragt sich nur, wie schaffen wir’s? Da kann ich nur die Bitte wiederholen: Packen Sie das Volk. Reißen Sie es hoch. Kann das nicht Herr Ebert tun?«

Weitere Faktoren werden angeführt.

Der Chef der Operationsabteilung, Oberst Heye, liest Zahlen vor, aus denen die zusammengeschmolzenen Kopfstärken der an der Westfront kämpfenden Divisionen und die ständig wachsende Überlegenheit der Gegner ersichtlich werden.

General Ludendorff führt dagegen an, dass die Kriegsmüdigkeit in Frankreich und in den Ententeländern ebenfalls im Wachsen begriffen sei.

»Kann das Heer dem Feind noch widerstehen, oder müssen wir die Bedingungen Wilsons annehmen? Das ist die Frage, die wir zu klären haben!«

Prinz Max übergibt dem Vizekanzler den Vorsitz und verlässt die Sitzung. Scheidemann sieht dem Prinzen nach und wechselt einen verständnisvollen Blick mit dem Staatssekretär Haußmann – der Prinz geht sich Rat holen bei seinem Privatsekretär Hahn, den er nach Berlin mitbrachte und der ohne offizielle Stellung im Kabinett keinen Zutritt zu den Sitzungen hat.

Nach seiner Rückkehr übernimmt der Prinz den Vorsitz wieder und führt die Verhandlungen weiter.

Ludendorff spricht zur Antwortnote an Wilson:

»… ich habe den Eindruck, ehe wir Bedingungen auf uns nehmen, die zu hart sind, müssten wir dem Feind sagen: Erkämpft euch solche Bedingungen!«

»Wird er uns dann nicht noch schlechtere stellen?«

»Schlechtere gibt es nicht!«

»O ja, sie brechen in Deutschland ein …«

»So weit sind wir noch nicht!« Jetzt steht der Staatssekretär Dr. Solf auf:

»Ich habe den Reichskanzler verantwortlich zu beraten. Zu Anfang dieses Monats ist die politische Leitung des Reiches von der Obersten Heeresleitung gedrängt worden, die Gegner um Waffenstillstand zu bitten. Jetzt ist die Antwort Wilsons gekommen und sofort ändert sich das Bild, sodass wir die Lage noch halten können, ja, dass wir sogar viel besser dastehen als bisher. Davor stehe ich wie vor einem Rätsel. Was ist der wirkliche Grund, weshalb geht jetzt, was vorher für unmöglich erklärt worden war?«

Ludendorff verlangt immer wieder dasselbe:

Menschen!

Menschen!

Das letzte Aufgebot!

Jahrgang 1901 muss eingezogen werden!

Der Kriegsminister muss das Land, die Etappe, die Industrien noch einmal durchkämmen!

Der Reichskanzler bemüht sich, die Tatsachen zusammenzufassen. Immer wieder horcht er erstaunt auf, wenn der General Ludendorff sich in unbestimmten Redewendungen ergeht: »Wenn die Armee … man darf … ich hoffe … Soldatenglück … Schicksal … es besteht die Möglichkeit, aber wir brauchen damit nicht zu rechnen, sonst machen wir uns noch mehr Angst … Die Kriegsmüdigkeit in Italien … dazu kommt, dass die Amerikaner starke Grippe haben … bis nächstes Frühjahr werden wir weiter sein …«

Der Reichskanzler Prinz Max von Baden resümiert:

Das ist nicht der Rechenschaftsbericht des verantwortlichen Feldherrn vor der verantwortlichen Regierung, sondern Stimmungsmache. Ein Umschwung zu unseren Gunsten ist ausgeschlossen. Die Überlegenheit an Menschen und Material ist bei den Gegnern. Der Notenwechsel mit Wilson muss weiterlaufen. Kommen aber entehrende Waffenstillstandsbedingungen, dann muss zur letzten Verteidigung aufgerufen werden. Aber diesen letzten Verzweiflungskampf darf nicht der General Ludendorff leiten!

Prinz Max steht auf:

»Ist zu den Fragen, die wir an Exzellenz Ludendorff zu stellen hatten, noch etwas zu bemerken?«

Es meldet sich niemand.

»Dann schließe ich die Debatte!«

Seine Großherzogliche Hoheit Prinz Max von Baden ist der vierte Kriegskanzler.

Der erste Kanzler musste gehen, weil er den Militaristen »zu schlapp« war, der zweite, weil er die Forderungen der Obersten Heeresleitung nicht mit der zunehmenden Kriegsmüdigkeit des Volkes in Übereinstimmung bringen konnte, der dritte nahm als todkranker Mann seinen Abschied, als die deutsche Armee schon in vollem Rückzug war.

Prinz Max wurde berufen, nachdem die Oberste Heeresleitung schon beschlossen hatte, die 14 Punkte des Präsidenten Wilson anzunehmen und ihn um Vermittlung des Waffenstillstandes zu bitten. Der Prinz schien der OHL geeignet sowohl für die bevorstehenden Verhandlungen mit den Gegnern als auch für die Überleitung der inneren Politik in den Friedenszustand. Am aktiven Kriegsdienst hatte er kaum teilgenommen. Seit 1914 leitete er die Gefangenenfürsorge und wirkte für eine humane Durchführung der Kriegsgefangenschaft. Für die in Frankreich und Russland internierten kriegsgefangenen deutschen Soldaten apellierte er immer wieder, und manchmal erfolgreich, an einflussreiche Männer und an das Gewissen einflussreicher Frauen des Auslandes; für die großen Kontingente deutscher Kriegsgefangener an der Murmanküste verwendete er sich bei seinen Cousinen, der Königin von Schweden und der Großfürstin Elisabeth, auch versuchte er, Einfluss auf die Kaiserinmutter in Russland zu nehmen. »Der Geist des Roten Kreuzes gehört zur Truppe wie der Offensivgeist.« Wer einem wehrlosen Feind den Pardon versagt, ist ebenso ein Verräter wie derjenige, der nicht alles zur Niederwerfung des kämpfenden Feindes unternimmt.« Diese und ähnliche Aussprüche waren auch im Ausland bekannt geworden und sicherten dem Prinzen den Namen eines Philanthropen. Und seine liberale Gesinnung machte ihn dem eigenen Volk gegenüber tragbar, nachdem das Reich schon in allen Fugen zu krachen begann.

Prinz Max ist als Thronfolger des Großherzogtums Baden nicht nur ein künftiger Monarch, er ist auch Monarchist. Trotzdem bekennt er sich zum demokratischen Prinzip. Beide Regierungsformen scheinen ihm gut miteinander vereinbar: »Der Aristokratismus ist das Salz des Demokratismus!«

Prinz Max ist Aristokrat, Demokrat, Christ.

Doch wie sein Demokratismus aristokratisch, so ist sein Christentum imperialistisch gesalzen. Er befürwortet ein praktisches Christentum, das dem Starken die Pflicht auferlegt, die Rechte der Menschheit zu wahren. Die von ihm im dritten Kriegsjahr verfasste Denkschrift »Der ethische Imperialismus« sollte dem »deutschen Schwert den deutschen Geist geben, mit dem die Alldeutschen dann Welteroberungen machen dürfen, so viel sie wollen!« Die Richterhaltung der Feinde nennt er »heidnisch«, und er fühlt das Bedürfnis, sie auf die Bergpredigt zu verweisen. In der eigenen Politik bekennt er sich zu dem Bibelwort »Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit!«

1914 galt die kaiserliche Parole:

»Jetzt werden wir sie dreschen!«

Auch in den Jahren 1915 bis 1917 waren die außenpolitischen Ziele noch nicht so »verinnerlicht«. Damals waren noch andere Losungen in Geltung. Die Junker verlangten den Osten als neues deutsches Bauernland. Thyssen, Stinnes, Krupp beanspruchten die Erzbecken von Longwy und Briey für die deutsche Wirtschaft. Die Generäle forderten Belgien als Faustpfand und Antwerpen als Brückenkopf gegen England. Die Politiker hatten diese Forderungen zu propagieren, die Soldaten hatten dafür zu kämpfen, die Arbeiter dafür zu schwitzen und das ganze Volk dafür zu hungern. Deutschland wollte Länder annektieren und Kriegstribute eintreiben. »Der ethische Imperialismus« des Prinzen Max lag unbeachtet in den Archiven des Großen Hauptquartiers.

Noch im Frühjahr 1918 lehnte der Kaiser den Prinzen als Reichskanzler ab. Im Herbst desselben Jahres erschien er allen als der einzig mögliche Mann. Die geschlagenen Generäle hatten ihm ein fest umrissenes Regierungsprogramm gestellt: statt des verlorenen Krieges einen schleunigen Frieden, statt der zusammengebrochenen militärischen Offensive eine moralische Offensive, statt der drohenden Revolution von unten die im Großen Hauptquartier ausgedachte »Revolution von oben«!

Der Prinz wehrte sich dagegen, die Waffenstillstandsforderung überstürzt herauszugeben. Er konferierte mit seinen Ratgebern, mit den Gesandten der Bundesstaaten, mit den Vertretern der OHL, telefonierte mit General Ludendorff, beschwor den alten Feldmarschall v. Hindenburg. Es half ihm nichts, die Generäle drängten: »Der Kampf muss abgebrochen werden! 24 Stunden kann die Armee nicht mehr warten!«

Drei Tage zögerte der Prinz, am vierten übernahm er die Geschäfte, noch in derselben Nacht schickte er die Bitte um Waffenstillstand hinaus. In den nachfolgenden Tagen ließen Zweifel und fruchtlose Grübeleien ihn nicht mehr zur Ruhe kommen. Durch das Waffenstillstandsangebot und die dadurch ausgesprochene Annahme aller vom Gegner aufgestellten Punkte hat er die katastrophale Lage Deutschlands der ganzen Welt offenbart! Aber wenn er abgelehnt hätte, dann wäre der Vizekanzler, der noch wenige Tage vorher gegen die 14 Punkte Wilsons gesprochen hatte, gezwungen gewesen, das Angebot zu unterzeichnen, oder den Generälen wäre nur der Bittgang von Armee zu Armee geblieben – und das hätte Kapitulation im Felde bedeutet!

In einer schlaflosen Stunde, in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober, schrieb der Prinz seinem Vetter, dem Großherzog von Baden in einem Brief:

»… mir ist der völlige Zusammenbruch des preußischen Systems erst klar geworden, als ich hier ankam. Erschreckt wollte ich zurückweichen, da ich erkannte, daß keine militärische Macht mehr hinter meiner Politik stehen würde, und wir auf dem Schlachtfeld bankrott waren. Ich tat es nicht, weil alle mich als den Einzigen bezeichneten, der die große Liquidation noch mit Anstand durchzuführen geeignet sei … Ich glaubte, fünf Minuten vor zwölf zu kommen, und ich bin fünf Minuten nach zwölf gerufen worden. Wir stehen mitten in einer Revolution. Gelingt es mir, diese friedlich zu gestalten, so können wir noch als Staat weiter bestehen. Gelingt das nicht, so kommt die Revolution der Gewalt und Untergang … Heute noch hoffe ich, den Kaiser und die Dynastie Hohenzollern zu retten … die Konservativen sprechen ganz offen von seiner Abdankung. Gottlob, daß ich in den Sozialdemokraten Männer auf meiner Seite habe, auf deren Loyalität, wenigstens gegen mich, ich mich vollkommen verlassen kann. Mit ihrer Hilfe werde ich hoffentlich imstande sein, den Kaiser zu retten. Eingekeilt zwischen erbarmungslosen Feinden im Westen und der Pest der Bolschewiki im Osten ist die letzte Rettung möglicherweise noch Wilsons Wunsch, eine Rolle zu spielen … Ich habe Dir dies geschrieben, da ich fürchtete, daß ihr alle zu Hause meine Aufgabe nicht begriffen habt. Auch Ihr seid betrogen worden, wie das ganze deutsche Volk. Ich wusste es schon lange … Von morgen ab gehe ich den schwersten Stationen des Kalvarienberges, an dem ich hinaufsteige, entgegen …«

Siebzehn Tage sind seit dem Regierungsantritt des Prinzen vergangen, fünf Tage seit der Sitzung des Kriegskabinetts, zu der General Ludendorff geladen war.

Prinz Max steht an der Ministerestrade des Reichstags. Er trägt nicht die Generalsuniform, sondern das ungewohnte »Zivil«; was ihm bei seiner Antrittsrede von der Presse wohlwollend vermerkt wurde. Das Haus ist nicht so gut besetzt wie vor siebzehn Tagen. Nur die Tribünen sind auch heute überfüllt, – Offiziere, Reklamierte, Kriegsgewinnler, vereinzelt sitzen auch ein paar Soldaten auf den Bänken. In der Hofloge hat ein Hohenzollernprinz Platz genommen. Der Kanzler spricht über die außenpolitische Lage.

Seine engeren Berater und die Kabinettsmitglieder sind vollzählig um ihn versammelt – v. Payer, Dr. Simons, Dr. Solf, Haußmann, die Fachminister, die Zentrumsmänner Erzberger und Gröber, der sozialdemokratische Unterstaatssekretär Bauer; nur Staatssekretär Scheidemann fehlt.

Scheidemann ist draußen von einem seiner Parteigenossen angehalten worden. Die beiden sitzen in der Wandelhalle auf einer Bank.

»Ich sage dir doch – ich war dabei. Ich habe ihn aus Luckau mit abgeholt. Mit dem ist nichts anzufangen, der hat sich nicht geändert.«

Der SPD-Mann spricht von Karl Liebknecht, der vor einem Tag aus dem Zuchthaus entlassen wurde und der vor einer Stunde in Berlin auf dem Anhalter Bahnhof eintraf: »Genau wie 1916 auf dem Potsdamer Platz, genau dieselben Worte, mit denen er seine Ansprache damals beendete – – kaum ist er an der Sperre und sieht die wartende Menge, da schreit er auch schon los: ›Nieder mit der Regierung! Nieder mit dem Krieg! Es lebe die Revolution!‹«

Scheidemann klopft die Asche von seiner Zigarette:

»Und die Arbeiter haben ihn auf Schultern getragen?«

»Arbeiter und Soldaten, sogar welche mit dem Eisernen Kreuz waren dabei. Auf die Schulter haben sie ihn genommen und auf die Straße hinausgetragen. Und die Leute draußen waren nicht zu halten. Den Polizeikordon haben sie durchbrochen und über die Rasenflächen weg sind sie zum Bahnhofseingang gelaufen …«

»Soldaten mit dem Eisernen Kreuz, wer hätte das noch vor vierzehn Tagen für möglich gehalten!« Scheidemann steht nachdenklich auf und geht in den Sitzungssaal zurück. Am Regierungstisch, links von Bauer, nimmt er Platz.

Prinz Max spricht über die Friedensaktion:

»… Rechtsfriede oder Gewaltfriede … der Kampf der Meinungen ist noch unentschieden … die letzte Note des Präsidenten Wilson hat dem deutschen Volke keine Klarheit gebracht. Vielleicht wird die neue Note die endgültige Gewissheit bringen. Bis dahin, meine Herren, müssen wir uns auf die beiden Möglichkeiten rüsten – erstens darauf, dass die feindlichen Regierungen den Krieg wollen und dass uns keine andere Wahl bleibt, als uns zur Wehr zu setzen mit der ganzen Kraft eines Volkes, das man zum Äußersten treibt. Wenn diese Notwendigkeit eintritt, so habe ich keinen Zweifel, dass die Regierung im Namen des deutschen Volkes zur Nationalen Verteidigung aufrufen darf …«

Der Prinz ist kein Redner wie die meisten der unten sitzenden Parlamentarier. Er hält sich eng an seine Aufzeichnungen. Die zuletzt gesprochenen Sätze sind auf dem Blatt dick unterstrichen, der Prinz hat dabei seine Stimme erhoben. Die Konservativen bekunden Beifall.

Auch die Schieber auf den Tribünen.

Doch diese patriotischen Äußerungen werden unterbrochen von dem Tumult, der bei den Unabhängigen ausbricht und sich über die Sitze der Sozialdemokraten und des Zentrums fortsetzt. Die Abgeordneten haben vier Jahre lang dem Kriege zugestimmt. Sie alle haben die Kredite bewilligt und die von der OHL beschlossenen Kriegsmaßnahmen durchgeführt: den Burgfrieden zwischen Kapital und Arbeit, das Hilfsdienstpflichtgesetz, die Deportation belgischer Arbeiter, die kapitalistische Ausbeutung Kriegsgefangener. Die Sozialdemokraten führten wohl ihre alten Theorien vom Selbstbestimmungsrecht der Völker im Munde. Aber dem Gewaltfrieden von Brest-Litowsk haben sie ausdrücklich zugestimmt und dem Frieden von Bukarest haben sie nicht widersprochen. Aus den Mitteln der zuletzt bewilligten Kredite wurde der Vormarsch im Osten finanziert, wurden in Finnland 50 000 Arbeiter erschossen und in der Ukraine Galgen für die Revolutionäre aufgerichtet.

Auch die Unabhängigen erhoben keinen wirksamen Protest gegen die Zwangsmaßnahmen der Regierung. Sie begnügten sich mit der Rolle der parlamentarischen Opposition. Die meisten Abgeordneten würden auch die jetzt geforderte Nationale Verteidigung sanktionieren, würden alte Familienväter und die Jungen aus den Schulen zusammentreiben und unter die Waffen zwingen lassen – wenn sie nicht mit der Stimmung der Volksmassen rechnen müssten.

Und das Volk ist am Ende seiner Kräfte angelangt.

Das Volk kann keine Opfer mehr tragen.

Der Reichskanzler sieht unter sich wie in Nebeln die Menge der Abgeordneten, vierhundert Köpfe, nach Parteien geordnet. Ausruhend bleibt sein Blick an dem großen Kronleuchter des Hauses hängen. Er macht eine Pause und tupft sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. Er hat die Grippe, diese aus Schützengräben und Konzentrationslagern eingeschleppte Kriegsseuche, die eine große Anzahl ihrer Todesopfer auch aus den Reihen der Gesunden und Wohlernährten holt. Er spürt den langsamen Pulsschlag der Krankheit, und die seit Tagen stärker werdende Mattigkeit hängt wie mit Gewichten an seinen Armen. Die schrille Glocke des Präsidenten empfindet er wie einen körperlichen Schmerz.

Der Prinz spricht über die Wilson’schen Bedingungen, über den Geist, in dem das deutsche Volk an den Verhandlungstisch herantreten müsse. Er erwähnt den Völkerbundsgedanken als »eine Quelle des Trostes und neuer Kraft«, zitiert, etwas verspätet für das zusammenbrechende Deutschland, den Kernsatz seines »Ethischen Imperialismus«: »Der bloße Daseinskampf lässt große Kraftquellen unerschlossen. Wir müssen das Glück und das Recht anderer Völker in unseren nationalen Willen aufnehmen …«

»Wie in Brest-Litowsk!«, wirft ein Unabhängiger ein.

»Volksabstimmung!«, fordert ein Däne aus Schleswig.

»Da müssten auch die Toten mitstimmen – Polen den Polen!« Der Sozialdemokrat Noske dreht sich nach dem Polen um: »Danach müsste ja Amerika den Indianern gehören!«

Prinz Max fühlt sich wie in einem brodelnden Kessel. Er beobachtet, wie die hinter ihm stehenden Offiziere und die neben ihm sitzenden Minister sich Worte zuflüstern und einander Zettel zustecken. Er bemerkt die an den Türen und auf den Gängen leise diskutierenden Gruppen von Abgeordneten und sieht den Sozialdemokraten Noske sich aufrecken und den polnischen Abgeordneten Stychel durch seine Brillengläser überlegen anfunkeln.

Noske, ein baumlanger Kerl, mit einem über den Mund weghängenden Bart, ein ehemaliger Holzarbeiter. Der Prinz kann sich diesen Mann nicht mit Hobel und Leimpinsel vorstellen, schon eher mit einer Axt und aufgekrempelten Hemdsärmeln beim Holzspalten. Diese Noske, Ebert, Wels – Köpfe des »gesunden Menschenverstandes«! Welche Ironie des Schicksals, die zu Unrecht gelästerten Sozialdemokraten sind die Männer, die noch am ehesten einen gedeihlichen Fortgang der Regierungsgeschäfte verbürgen. Und sie haben den heute so notwendigen Kredit bei den Massen des Volkes. Allerdings – da sind die Unabhängigen, die Massen können zu den Unabhängigen weglaufen. Das ist die Gefahr, die auch die vaterländische Haltung der Sozialdemokraten unsicher macht.

Der Kanzler wendet sich den Sozialdemokraten und mit einer flüchtigen Geste auch den Unabhängigen zu:

»Meine Herren, mögen die nächsten Tage uns zu weiterem Kampfe aufrufen, oder mag sich der Weg zum Frieden öffnen – wir werden den Aufgaben des Krieges oder des Friedens nur gewachsen sein durch die entschiedene Abkehr vom alten System. Damit bin ich aber zu den Fragen der inneren Politik gekommen …«

Und jetzt steht der Prinz als Revolutionskanzler auf dem Podium, als Mann der unblutigen »Revolution von oben«. Er ruft Freiheiten aus, die die »Linke« seit Bestehen dieses Hauses gefordert hat, die von der »Rechten« bis in diese Tage hinein hartnäckig verweigert wurden. Bürgerliche Freiheiten, für die Todesopfer fielen, für die unter Bismarck Tausende in die Verbannung gingen: Parlamentarisierung der Regierung! Einschränkung der Rechte der Krone! Vereins- und Versammlungsfreiheit! Aufhebung der Presse- und Briefzensur! Amnestie der politischen Gefangenen! Reform des Wahlrechts in Preußen!

Der Prinz fühlt die Grippe seinen Körper schütteln. Seine Augen sind gerötet, sein Schädel nass von Schwäche. Er hebt das Konzept und liest ab:

»Das deutsche Volk sitzt im Sattel, nun soll es reiten. Die deutsche kommunale Selbstverwaltung war mustergültig, das Reichtstagswahlrecht das freieste Wahlrecht der Welt. Der Reichstag hatte stets das starke Machtmittel der Budgetbewilligung, aber das deutsche Volk machte von seiner Macht keinen Gebrauch. Wem eine Meistergeige geschenkt wird, der ist deshalb noch kein Meister des Geigenspiels …«

Der Kanzler ist am Ende seiner Rede angelangt. Mit heiserer Stimme nennt er den Preis, den die Generäle für die angekündigten Freiheiten verlangen:

»… um unsere Eigenart zu entwickeln, müssen wir unser Hausrecht wahren. An unseren Toren steht der Feind! Meine Herren, unsere Soldaten haben es heute furchtbar schwer. Wir danken ihnen, wir vertrauen ihnen, wir rufen ihnen zu: Die Heimat lässt euch nicht im Stich! Was ihr braucht und was sie hergeben kann an Menschen, an Mitteln, an Mut, das soll euch werden!«

Beifall bei den Abgeordneten.

Beifall auf den Tribünen.

Die Sitzung des Parlaments wird unterbrochen. Das Parlament ist der vornehmste Ausdruck des bürgerlichen Staates. Alle Parteien haben festumrissene Eigentums- und Machtinteressen zu vertreten: Landbesitz, Industriekapital, Kirche, Adel und Krone. Die von den Besitzlosen und Machtlosen gewählten Sozialdemokraten nahmen von Anfang an eine Sonderstellung ein. Zwei Wege standen ihnen offen: der einer prinzipiellen Opposition im Parlament oder der einer Koalition mit den Vertretern der bestehenden Besitz- und Machtgruppierungen. Dieser alte Prinzipienstreit spaltete die Sozialdemokratische Partei während des Krieges in »Unabhängige« und »Mehrheitssozialdemokraten«. Die Unabhängigen zogen sich nach der Bewilligung von drei und vier Kriegskrediten in die Opposition zurück. Die Sozialdemokraten sicherten sich durch Unterstützung der Kriegspolitik Positionen und einflussreiche Stellungen innerhalb der bestehenden Staatsordnung. Aber weder die Opposition der Unabhängigen noch der in Ausschüsse, Ämter und Ministerien aufrückende regierungstreue Teil der Sozialdemokratie beeinflusste die Kriegspolitik oder änderte das Schicksal des Volkes.

Auch in dieser Stunde treten die Führer der Mehrheitsparteien, einer nach dem anderen, an das Rednerpodium und versprechen der Regierung ihre Unterstützung. Auch die Sozialdemokraten stellen sich geschlossen hinter die Regierung, auch sie erklären sich nicht grundsätzlich gegen die geplante Nationale Verteidigung.

Der Parteiführer Ebert steht am Podium.

Friedrich Ebert, der sich in zäher Kleinarbeit an die Spitze der größten Partei Deutschlands hinaufgearbeitet hat. Im Parteivorstand bearbeitete er das Ressort Sozialpolitik. Seit 1913 war er neben Haase Parteivorsitzender. In den Jahren seines Aufstieges hatte er selten Stellung zu Ideen genommen, die noch im Fluss und unentschieden waren. So wurde er innerhalb der Meinungskämpfe seiner Partei der ruhende Pol. In der Kriegspolitik blieb er immer »der Turm«.

Ebert erklärt jetzt ausdrücklich:

»Wir bekennen uns genau wie am 4. August 1914 zur Landesverteidigung …« Aber er ist der Mann der Mehrheit und spricht aus, was allgemein anerkannt ist und nicht mehr umstritten werden kann. Und so wendet er sich gegen die absolutistische Stellung der OHL, die im Bestreben, die Verantwortung für den Zusammenbruch von sich abzuwälzen, von den Generälen schon freiwillig aufgegeben worden ist, und erklärt im Ton unerschütterlicher Überzeugung: »… die absolutistische Stellung des großen Generalstabes ist nicht mehr haltbar!« Er geht weiter und versetzt der schon sinkenden Macht des Kaisers einen Fußtritt: »… auch für das persönliche Regiment ist in Deutschland kein Raum mehr.«

Ebert wendet sich den Unabhängigen zu. Im Profil sieht man das angesetzte Fett seines Genickes, das sich in einer schweren Quetschfalte über den Halskragen legt. Er hebt seine Stimme und ruft in weithallendem Pathos durch das Haus: »Die Gesetzentwürfe auf Abänderung der Reichsverfassung gehen nicht weit genug. Nur Freiheit kann die Wunden heilen, die der Krieg uns geschlagen hat. Deutschland muss frei werden oder untergehen!«

Dann sprechen Stresemann, Westarp, Solf …

Der neue Kriegsminister, v. Scheüch, stellt sich vor. Auch die Gegner des Reiches kommen zu Worte, die Elsass-Lothringer, die Polen, die Dänen, die Unabhängigen. Sie fordern die Loslösung großer Gebietsteile von Deutschland und die radikale Umgestaltung des gesamten Staatswesens. »Wir treten aus unserer Zurückhaltung heraus …«

»Wir dürfen und können jetzt offen sprechen …«

»Das Schwert muss in die Scheide gesteckt und in einem Museum für Altertümlichkeiten aufbewahrt werden.« – »Die elsasslothringische Frage ist zu einer internationalen geworden!« – »Ich fordere die endgültige Lösung der nordschleswigschen Frage aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker …« Die Exzellenzen am Regierungstisch rücken zusammen.

»Der Chor der Schakale!«

»Finis Germaniae!«

Der Staatssekretär Haußmann zitiert den Dichter Heinrich Heine: »Alt-Deutschland, wir weben Dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch!«

Staatssekretär Dr. Solf wendet sich gegen die Polen:

»Ich erinnere Sie an die Opfer, die das deutsche Heer bringen musste, ehe die Plattform möglich war, auf der jetzt die Freiheit Polens geschaffen werden soll …«

»Sehr wahr!«, rufen die Sozialdemokraten.

Die Mitte klatscht Beifall, auch die Rechte.

Der Pole Korfanty ruft mit erhobener Stimme:

»Geraubt und geplündert haben sie!«

»Raus der Hund, schmeißt ihn raus!«

Eine Anzahl Abgeordneter springt auf und dringt auf den Polen ein. Die Gäste auf den Tribünen trampeln mit den Füßen. Der Präsident schwingt die Glocke.

Der Kriegsminister redet, allmählich erst durchdringt er den Tumult:

»Es sind tiefernste Tage, es sind schwere Tage, für einen Kriegsminister besonders schwer. Es sind aber nicht verzweifelte Tage … in unserem Heer, in unserem Volk, in unserer Wirtschaft sind die Kräfte voll vorhanden, geeignet, uns zum nachhaltigen Widerstand zu befähigen …«

Die Unabhängigen brechen in lautes Lachen aus.

Der Kriegsminister fasst den Säbelknauf fester. Zwischen seinen Augenbrauen steht eine steile Falte. »Dieses Lachen wird die Kräfte nicht mindern. Aber es wird dazu beitragen, diese Kräfte zu steigern. Meine Herren, diese Kräfte zu beleben und unserer Kampffront zuzuführen wird meine vornehmste Aufgabe sein!«

»Bravo!«, rufen die Konservativen.

»Bravo!«, rufen die Abgeordneten der Mitte.

»Bravo!«, rufen auch die Sozialdemokraten.

»… und dann muss ich mich dagegen verwahren, dass der Führer einer großen Partei – wie ich mich leider aus dem Stenogramm überzeugen musste – die kommandierenden Generäle mit tobsüchtigen Menschen verglichen hat …«

»Das sind sie doch – Säbelrassler!«

»Das System hat sich nicht geändert!«

»Wir stehen noch immer unter dem preußischen Kommissstiefel!«

Der weißhaarige Unabhängige Ledebour bemerkt:

»Ich erinnere an das militärische Sachverständigen-Gutachten vom 2. Oktober und rate dem Herrn Kriegsminister, sich an die Front zu begeben, an der die militärischen Kapazitäten offensichtlich zu fehlen scheinen!«

Der Präsident schwingt die Glocke.

Der Kriegsminister wird immer wieder unterbrochen. Auch die Sozialdemokraten werden unruhig und beteiligen sich an den Zwischenrufen. Viele verlassen ihre Plätze, um in das Reichstagsrestaurant zu gehen. In der Wandelhalle stehen Gruppen und sprechen über die eben eingetroffene neue Note des Präsidenten Wilson.

Dann hat Haase, der Führer der Unabhängigen, das Wort. Die Abgeordneten kehren in den Saal zurück, um die Rede des Unabhängigen anzuhören. Haase spricht von den Friedensmöglichkeiten, die sich 1915 anbahnten, die 1916 bestanden, um die sich 1917 der Papst bemühte, und er erklärt alle Parteien von Westarp bis Scheidemann schuldig an der Verlängerung und an den Opfern des Krieges.

»Pfui!«, rufen die Konservativen.

»Unerhört!« die Zentrumsleute.

Eine Anzahl Sozialdemokraten kommt nach vorn, umlagert das Rednerpult und versucht zu stören. Sie verstehen, dass Haase sich nicht mehr an die Mitglieder dieses Hauses wendet, sondern an die unzufriedenen Massen außerhalb des Parlaments, deren Führung die Unabhängigen unter Ausschluss der Sozialdemokraten an sich reißen wollen. »Sind Sie nicht an unserer Politik beteiligt, Genosse Haase?«

»Haben Sie nicht auch Anleihen bewilligt?«

»Und als 1917 die Matrosen meuterten …«

»Da wollten Sie nichts mit zu tun haben!«

»Damals waren Sie viel zu feige!«

»Und beteuerten Ihre Unschuld!«

»Und verschanzten sich hinter Naumann!«

»Hinter einem Trimborn sogar!«

»Unerhört!«

»Heuchler!«

»Katastrophenpolitiker!«

»Das nennt man Öl in das brennende Haus schütten!«

Ebert ist nicht nach vorn gekommen. Er ist auf seinem Platz geblieben und hat anscheinend gelangweilt eine Zeitung hervorgeholt – aber er liest nicht, keinen Satz Haases lässt er sich entgehen. Er denkt an die Zeit, da er den oft beruflich verhinderten Rechtsanwalt Haase im Parteivorstand vertreten durfte.

Hugo Haase ist eigentlich der legitime Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei. Ebert wurde im Jahre 1913 nach Bebels Tod an Haases Seite zum Vorsitzenden bestellt; im Jahre 1915 hat er ihn verdrängt – in einer Zeit, in der nur die Parteibeamten, aber nicht die Massen der zum Kriegsdienst eingezogenen Arbeiter mitsprechen konnten. Schon Bebel hat vorausschauend vor dem tüchtigen, in allen Einzelheiten des Parteibaues beschlagenen Beamten Ebert, dem das Formale mehr als die Idee ist, gewarnt und seine Freunde beschworen, niemals das Schicksal der Partei allein in seine Hand zu legen.

Das alles hat Ebert, der getreue Diener und erste Hausknecht der Organisation, der sich in anormalen Zeiten zu ihrem Herrn aufschwang, nicht ganz vergessen. Doch Ebert kann auch Qualitäten für sich in Anspruch nehmen: Niemals hat er seine Stellung für persönliche Interessen benutzt. Unbestreitbar ist er ein Taktiker, der die Partei noch aus jeder schwierigen Situation hinauszuführen verstand. Und an den Begriff Vaterland glaubt er tatsächlich, er hat ihm zwei Söhne geopfert …

Und der Rechtsanwalt Haase – hat er nicht als erster Vorsitzender der Partei, am 4. August 1914, am selben Rednerpult gestanden, hat er sich damals nicht der Parteidisziplin gebeugt und trotz seiner ablehnenden Stimme in der Fraktion ausgeführt: »Wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich. Wir fühlen uns dabei im Einklang mit der Internationale, die das Recht auf nationale Selbstständigkeit und Selbstverteidigung immer anerkannt hat. Von diesen Grundsätzen geleitet, bewilligen wir die geforderten Kriegskredite!«

Das war die festgelegte Linie der Partei.

Die hat Haase disziplinwidrig verlassen!

Ebert ist auch in schweren Zeiten treu geblieben.

Er hat seine Sicherheit wieder, faltet die Zeitung zusammen, sitzt in der unerschütterten Ruhe seines Fettes auf seinem Platz und hört den Worten Haases zu, der als Ankläger der Kriegspolitik am Podium steht und dem Kaiserreich die Leichenrede hält. Mit jedem Satz, den Haase hinausschreit, wird der Tumult im Hause stärker.

»… Das Waffenstillstandsangebot entspringt der Initiative Ludendorffs. Die Archive müssen geöffnet werden. Die Aufrufe zur Nationalen Verteidigung sind unverantwortlich … Die Kronen rollen heute aufs Pflaster. Rings um uns werden sich Republiken auftun. Und da will Deutschland einen Kronenträger haben oder Träger vieler Kronen und Krönlein?« …

Ebert bewegt nur leise die Daumen seiner zusammengelegten Hände. Dem neben ihm sitzenden alten Molkenbuhr zittert der Bart. Die Abgeordneten sind einen Moment lang sprachlos. Das »Hohe Haus« scheint die Luft anzuhalten. Dann bricht es los – diese Rede ist glatter Verrat, ist eine Kampfansage gegen das Bestehende und offensichtliches Paktieren mit der Straße! Das Toben scheint kein Ende nehmen zu wollen.

Und dabei ist Haase im Grunde seines Wesens nicht kämpferisch, er ist eher nachgiebig und versöhnlich. Doch es drängt ihn, auszusprechen und in unzweideutigen Formulierungen festzulegen, was er als Wahrheit erkannt hat. Mit einer Geste beider Arme schafft er sich noch einmal Gehör für seine Schlusssätze:

»Ihre Rufe, meine Herren, zeigen nur, dass Sie nichts hinzugelernt haben. Überhaupt hat sich in unserem militärisch bürokratischen System nichts geändert. Aber von der Entschlossenheit der Arbeiter wird es abhängen, ob die Befreiung der Menschheit bald erfolgt!«

Der Kanzler hat nach Beendigung seiner Rede das Haus verlassen, um sich zur Reichskanzlei fahren zu lassen. Am Brandenburger Tor kommt er an einem Zug berittener Schutzleute vorbei, die kurz vorher eine Attacke geritten und eine Arbeiterdemonstration auseinandergesprengt haben. Jetzt liegen der Platz hinter dem Brandenburger Tor und die »Linden« fast menschenverlassen da. Kurz vor der Wilhelmstraße hat der Wagen des Prinzen einen Reifendefekt. Der Chauffeur flucht nicht, dafür ist er zu gut erzogen. Aber die Gelegenheit zu einer Erklärung lässt er sich nicht entgehen: »Ersatzreifen. Die anderen haben wir ja abgeben müssen, an die Heeressammelstelle!« Das sagt er beim Stoppen, ganz schnell zu dem Beifahrer, doch so laut, dass der Kanzler es hören muss.

Im nächsten Moment steht er am Trittbrett.

Der Prinz winkt ab. »Nein, keinen anderen Wagen, ist nicht nötig. Ich werde die kurze Strecke bis zur Reichskanzlei gehen.«

Der Fahrer reißt die Tür auf. Fahrer und Beifahrer stehen und warten, untadelig in ihrer Haltung, untadelig in ihren Uniformen. Bis der Prinz ausgestiegen und gegangen ist, dann holen sie sich Zigaretten hervor. Ein Droschkenkutscher reicht ihnen Feuer und starrt den schlaffen Reifen an.

»Auf Latschen«, erklärt der Chauffeur.

»Ja, auf Latschen, ganz Berlin auf Latschen«, meint der Kutscher und versucht, dieses Thema weiterzuspinnen.

Die Triumphstraße der Reichshauptstadt, die Straße »Unter den Linden«, gleicht einem weiten, verlassenen Feld, keine jagenden Wagenkolonnen, keine flanierende Menschenmenge. Der Wind treibt das Laub, das in diesem Jahre früh gefallen ist, in Wellen vor den Füßen her. Nur wenige Menschen sind unterwegs, einzelne von der vorher stattgefundenen Demonstration abgesprengte Trupps.

Der Reichskanzler wird von ein paar Männern in Soldatenmänteln eingeholt, ihre schweren Schuhe schlagen hart aufs Pflaster. Im Vorbeigehen hört der Prinz sie sagen:

»Bis morgen Abend bloß noch!«

»Mein Urlaub ist auch zu Ende!«

»Und in acht Tagen kann Friede sein!«

»Das ist es ja«, sagt der Erste wieder.

Die Leute sehen gar nicht wie Soldaten aus, eher wie Arbeiter, die müde aus einer Fabrik kommen. Die Mäntel hängen ihnen lose von den Schultern. Im Dunstkreis der nächsten Laterne werden ihre Silhouetten unsicher, dann sind sie verschwunden. Der Prinz ist dem Zufall dankbar und eigentlich froh, sich die paar Hundert Schritte treiben lassen zu können. Seine Gedanken laufen aber gleich wieder in den aufgezwungenen Bahnen:

Ludendorff, wenn er auch andere Heerführer hätte anhören lassen! Nein, er muss weg – – wenn Wilson es ehrlich meint, muss die Parlamentarisierung ihm die gewünschten Garantien geben – – und wenn er es nicht ehrlich meint, dann muss er entlarvt werden. Ohne diese Entlarvung keine Nationale Verteidigung – – Abdankung des Kaisers. Nein, so weit ist diese Frage noch nicht gediehen. Das deutsche Volk, so gebrochen ist es noch nicht, so würdelos. – –

Im Schädel des Prinzen hämmert die Grippe.

Abwesend starrt er eine zerbrochene Fensterscheibe an, die mit Papier verklebt ist. Er sieht eine ausgestreckte Hand, und zehn Schritte weiter wird ihm erst bewusst, dass da eine Frau war mit einem Kind an der Seite und dass diese Frau für eine Bettlerin eigentlich zu gut angezogen war, dafür stand sie auch zu bescheiden in den Hausflur hineingedrückt.

Nach einer kurzen Wegstrecke biegt er in die Wilhelmstraße ein, die mit ihren Regierungshäusern zu dieser frühen Abendstunde schon völlig menschenverlassen daliegt und ihn aufnimmt wie ein dunkler feuchter Sack.

Eine knappe Stunde später liegt der Prinz im Bett.

Der Adjutant hat sofort den Arzt rufen lassen.

Der Arzt fühlt ihm den Puls – fünfundfünfzig. Er misst die Temperatur – neununddreißig Komma acht; er beklopft und behört Herz und Lunge und stellt Rasselgeräusche über dem Brustbein und ein Pfeifen in den Bronchien fest. Er gibt ihm ein Präparat zur Herzstärkung und lässt für die Nacht ein Mittel gegen Kopfschmerzen da.

Am nächsten Tag kann der Kanzler nicht aufstehen, auch an den folgenden Tagen nicht. Seine Ratgeber, den Verbindungsoffizier zum Großen Hauptquartier, Vertrauensleute aus dem Ausland, Gesandte der deutschen Bundesfürsten, Wirtschaftsführer und Politiker empfängt er in seinem Zimmer. Am Bett lässt er sich über die außen- und innenpolitische Entwicklung berichten:

Die dritte Note Wilsons ist eingetroffen!

Österreich bittet um einen Sonderfrieden!

Die Türkei ist zusammengebrochen!

General Ludendorff ist verabschiedet worden!

Groener ist zu seinem Nachfolger ernannt worden.

Und da ist die Abdankungsfrage – über die Abdankung des Kaisers wird jetzt offen in der Presse und geheim von einer Reihe verantwortlicher Persönlichkeiten disputiert. Aus der dritten Note Wilsons will man herauslesen, dass Deutschland nur über die Kaiserabdankung zu einer Verständigung mit den Gegnern und zum Frieden kommen könne. Selbst die Regierungssozialisten fangen an, diese Frage aufzugreifen. Der Kanzler begnügt sich damit, die Stimmen und Zuschriften, die er in dieser Frage erhält, ohne Kommentar an den Kaiser weiterzuleiten. Er will keinen Druck auf den Kaiser ausüben. Aus eigener Entschließung soll er dem Thron entsagen können. Diese große Geste hält der Kanzler im Interesse des monarchischen Gedankens für nötig. Aber der Kaiser stellt sich diesen Stimmen gegenüber taub. Zum Staatssekretär Dr. Solf, der ihm die auf die Abdankung hinzielenden Äußerungen vorlegt, sagt er: »Was verlangt denn das Volk eigentlich von mir? Ich kann doch als alter Soldat nicht aus dem Schützengraben gehen …«

Sechs Tage sind vergangen. Der Prinz hat einen bösen Tag hinter sich. Sein Kopf ist wie ein glühender Stein. Ruhelos liegt er auf seinem Bett und dreht sich von einer Seite auf die andere.

Der Adjutant vom Dienst tritt herein:

»Freiherr von Grünau wünscht dringend Seine Großherzogliche Hoheit zu sprechen!«

V. Grünau, ein Adjutant des Kaisers!

»Gut, ich lasse Herrn v. Grünau bitten!«

Der Freiherr tritt sofort ins Zimmer:

»Seine Majestät reist heute nach Spa!«

Der Prinz fährt aus seinen Kissen auf:

»Was – – fährt nach Spa, der Kaiser fährt nach Spa? Und davon weiß ich nichts? Machen Sie vielleicht einen schlechten Witz?«

»Vor einer halben Stunde habe ich davon auch noch nichts gewusst. Major Niemann hat mir nach Berlin nachtelefoniert, dass Seine Majestät heute noch ins Hauptquartier reist und dass ich mitfahren soll!«

»Aber das ist doch nicht möglich!«

»Ich habe den Major gefragt, ob der Kanzler informiert sei und die Reise gutheiße.«

»Der Kaiser wird hier jeden Augenblick gebraucht. Von seiner schnellen Entscheidung hängt viel, hängt vielleicht alles ab!«

Der Prinz verlässt das Bett, wirft einen Schlafrock über, reißt die Tür auf und durchschreitet das Nebenzimmer; er stößt noch eine zweite Tür auf und kommt zurück. Er braucht Platz, muss Bewegung haben. Er dreht überall das Licht an. Und trotz der weiten, erleuchteten Räume fühlt er sich wie in einem Gefängnis. Er dunkelt die Zimmer auch gleich wieder ab, weil das Licht seinen Augen wehtut.

»Ich habe ebenfalls gewarnt. Die plötzliche Abreise wird die Öffentlichkeit alarmieren und so ausgelegt werden, als ob der Kaiser sich unter den Schutz der Armee stelle«, erklärt der Freiherr.

Der Reichskanzler antwortet schon nicht mehr.

Er hängt am Telefon, lässt sich vom Adjutanten mit dem Staatssekretär Solf verbinden, mit dem Hausminister des Kaisers, mit dem Chef des Zivilkabinetts, mit dem Kriegsminister.