Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nünnerich-Asmus Verlag & Media

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die größte Statue der griechischen Antike war mit einer Höhe von 70 Ellen (ca. 30–35 m) der Koloss von Rhodos. Nicht zuletzt deshalb wurde er schon damals zu den Sieben Weltwundern gezählt. Man bewunderte auch seine technisch aufwändige Herstellung aus gegossener Bronze. Reste davon haben sich nicht erhalten. Als Weihgeschenk hat er von 282–227 v. Chr. im Helios-Heiligtum gestanden, zu dessen Lage es bisher nur Vermutungen gab. Neu ist der Vorschlag, es mit dem großen Heiligtum oberhalb der Stadion-Terrasse auf der Akropolis von Rhodos zu identifizieren, bekannt als „Heiligtum des Apollon Pythios“. Dort existiert eine Ruine, die als Rest von Werkstatt und Basis der Statue in Frage kommt. Danach müssen wir uns den Koloss weithin sichtbar über den Dächern der Stadt vorstellen. Das Bild vom spreizbeinigen Hafenwächter hat mit der antiken Realität nichts zu tun. Es ist am Ende des 14. Jhs. in Rhodos als Legende entstanden. Erst Künstler des 16. Jhs. haben dieser Darstellungsweise zu ewigem Ruhm verholfen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ursula Vedder

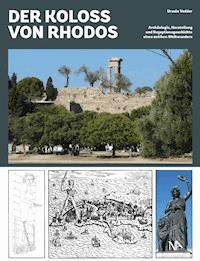

DER KOLOSS VON RHODOS

Archäologie, Herstellung und Rezeptionsgeschichte eines antiken Weltwunders

168 Seiten mit 84 Abbildungen

Titelabbildung

oben: © Ursula Vedder

unten: © Ursula Vedder; © Bayerische Staatsbibliothek München; Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0), User „Jonny8“

Umschlag hinten

© Herta Hiemer

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2015 by Nünnerich-Asmus Verlag & Media, Mainz am Rhein

ISBN 978-3-945751-91-6

Gestaltung: Bild1Druck GmbH, Berlin

Lektorat: Sarah Kremerskothen, Natalia Thoben, Katharina Weller

Gestaltung des Titelbildes: Sebastian Ristow

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Wege (Fotokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten und zu verbreiten.

Weitere Titel aus unserem Verlagsprogramm finden Sie unter: www.na-verlag.de

INHALT

Cover

Titel

Impressum

Abkürzungen

Einleitung

Zur Entstehung der Legende vom spreizbeinigen Koloss von Rhodos über der Hafeneinfahrt

Der Blick hinter die Legende: Die historische Überlieferung zum Koloss von Rhodos und die Frage nach dem Standort

Argumente für die Identifizierung des großen Heiligtums über der Stadion-Terrasse als Helios-Heiligtum von Rhodos

Bronzeguss in Etagen übereinander oder in großen Stücken? Die Rekonstruktion des Verfahrens beim Koloss von Rhodos

Reste vom Standort des Koloss von Rhodos? Das Gelände nordöstlich vom Helios-Tempel. Beschreibung der Reste und Versuch einer Deutung

Anhänge

Anhang Rezeption:Einige Dokumente zur Rezeption des Koloss von Rhodos aus dem 14. und 15. Jh.

Rezeption 1 Ein griechisch-byzantinischer Text mit der Feststellung, dass Erinnerung und Reste des Koloss von Rhodos fehlen: Nikephoros Gregoras, Hist. Byz. XXIV 6

Rezeption 2 Die Weltwunderliste des Juan Fernández de Heredia in aragonesischer Sprache, Rams de flores o Libro de las actoridades, fols. 239v-240r

Rezeption 3 Die älteste bekannte Aufzeichnung der Legende vom spreizbeinigen Hafenwächter durch Nicolas de Martoni in spätmittelalterlichem Latein

Rezeption 4 Die Erwähnung des Koloss von Rhodos im lateinischen Kriegsbericht des Guillaume Caoursin, Obsidionis Rhodie urbis descriptio 1480

Rezeption 5 Die Erwähnung der Legende von Felix Fabri im Bericht über seine Pilgerreise in der lateinischen Ausgabe seines Berichts nach 1483

Anhang Quellen:Text, Übersetzung und Kommentare zu wichtigen antiken Quellen

Quellen 1 Weihepigramm des Koloss von Rhodos, Anthologia Graeca 6, 171

Quellen 2 Epigramm mit dem Vergleich des Bronzegusses bei Myron und Chares von Lindos, Poseidippos von Pella, P. Mil. Vogl. AB 68 (XI 6-11)

Quellen 3 Künstlervers zum Koloss von Rhodos, Anthologia Graeca 16, 82

Quellen 4 Überlieferungen zum Wagen des Helios in Rhodos

Quellen 5 Informationen zum Koloss von Rhodos, Plinius, Naturalis historia 34,41

Quellen 6 Ausgangstext für die Entstehung der Legende vom spreizbeinigen Koloss von Rhodos? Der Vergleich des Verhaltens von Herrschern mit Kolossalstatuen, Plutarch, Moralia 779F-780A (Ad principem ineruditum)

Quellen 7 Die Arbeit des Chares von Lindos als literarischer Vergleich, Sextus Empiricus, Πρὸς λογικός, 1,107-108

Quellen 8 Abschnitt zum Koloss von Rhodos im Zusammenhang der Weltwunderliste περὶ τῶν ἑπτὰ θεαμάτων (IV 1–6), signiert mit „Philon von Byzanz“

Anhang Kolosse:Daten und Kommentare zu den antiken und nachantiken Vergleichsbeispielen an Kolossalstatuen

Kolosse 1 Athena Promachos

Kolosse 2 Athena Parthenos

Kolosse 3 Zeus von Olympia

Kolosse 4 Zeus Olympios von Megara

Kolosse 5 Pfeilermonument der Rhodier mit Helios-Viergespann in Delphi

Kolosse 6 Zeus von Tarent

Kolosse 7 Koloss des Demos der Römer in Rhodos

Kolosse 8 Kolossale Statue des Merkur, sog. Koloss der Arverner

Kolosse 9 Kolossale Statue des Sol, sog. Nero-Koloss in Rom

Kolosse 10 Großer Buddha Vairocana (japanisch Daibutsu) in Nara

Kolosse 11 Bavaria vor der Ruhmeshalle in München

Kolosse 12 Freiheitsstatue in New York (Statue de la Liberté éclairant le monde / Liberty Enlightening the World)

Anhang Befunde:Dokumente und Beobachtungen zur Ruine in der Nordost-Ecke des Helios-Heiligtums von Rhodos

Befunde 1 Plan der Heiligtums-Terrasse von 1973

Befunde 2 Mauern des Hofs und des Sockelbaus

Befunde 3 Zisternen in der Nordost-Ecke des Helios-Heiligtums

Befunde 4 Rampen im Zusammenhang mit dem Sockel

Befunde 5 Rekonstruktionsplan der Anlagen von Heiligtums- und Stadion-Terrasse zur Einrichtung des archäologischen Parks von 1938, gezeichnet von M. Paolini, Archiv der S.A.I.A. Plan Paolini-Nachlass Nr. 183

Befunde 6 Detailplan der Grabung von 1938 gezeichnet von M. Paolini, Archiv der S.A.I.A. Plan Paolini-Nachlass Nr. 679, Dokumentenfolge Nordost-Ecke 1

Befunde 7 Grabungsphotographie 1938, Archiv der S.A.I.A. Paolini-Nachlass Nr. PF 426, Dokumentenfolge Nordost-Ecke 2

Befunde 8 Grabungsphotographie 1938, Archiv der S.A.I.A. Paolini-Nachlass Nr. PF 416 und PF 417, Dokumentenfolge Nordost-Ecke 3

Befunde 9 Grabungsphotographie 1938, Archiv der S.A.I.A. Paolini-Nachlass Nr. PF 413, Dokumentenfolge Nordost-Ecke 4

Befunde 10 Grabungsphotographie 1938, Archiv der S.A.I.A. Paolini-Nachlass Nr. PF 359, Dokumentenfolge Abhang 1

Befunde 11 Grabungsphotographie 1938, Archiv der S.A.I.A. Paolini-Nachlass Nr. PF 405, Dokumentenfolge Abhang 2

Befunde 12 Grabungsphotographie 1938, Archiv der S.A.I.A. Paolini-Nachlass Nr. PF 406, Dokumentenfolge Abhang 3

Befunde 13 Grabungsphotographie 1938, Archiv der S.A.I.A. Paolini-Nachlass Nr. PF 365, Dokumentenfolge Abhang 4

Befunde 14 Maßtabellen

Zusammenfassung

Summary

Index

Abbildungsverzeichnis

Abbildungen

Abkürzungen

Bei neugriechischen Autoren werden Namen und Erscheinungsort mit lateinischen Buchstaben in gängiger Umschrift, die Titel aber auf Neugriechisch und nach aktuellem Standard mit Betonungsakzent zitiert. Englische Titel sind nach den Regeln des Archaeological Institute of America geschrieben. Ansonsten kommen die Abkürzungsregeln des Deutschen Archäologischen Instituts zur Anwendung.

Badoud, Colosses

N. Badoud, Les colosses de Rhodes, CRAI 2011, 111–152.

Brodersen, Philon von Byzanz

K. Brodersen (Hrsg., Übers.), Reiseführer zu den Sieben Weltwundern. Philon von Byzanz und andere antike Texte (Frankfurt 1992).

Brodersen, Weltwunder

K. Brodersen, Die Sieben Weltwunder. Legendäre Kunst- und Bauwerke der Antike (München 1996).

Conrad 1996

L. I. Conrad, The Arabs and the Colossus, Journal of the Royal Asiatic Society (3. Serie) 6, H. 2, 1996, 165–187 <http://www.jstor.org/stable/25183179> (07.12.2014).

Der Neue Overbeck 2014

K. Hallof – S. Kansteiner – L. Lehmann – B. Seidensticker – K. Stemmer (Hrsg.), Der Neue Overbeck. Die antiken Schriftquellen zu den bildenden Künsten der Griechen (Berlin 2014) 1 Nr.1–719, 2 Nr.720–1798, 3 Nr.1799–2677, 4 Nr.2678–3582, 5 Nr.3583–4280.

Gabriel 1932

A. Gabriel, La construction, l’attitude et l’emplacement du Colosse de Rhodes, BCH 56, 1932, 331–359.

Van Gelder 1900

H. van Gelder, Geschichte der alten Rhodier (Haag 1900) <ark:/13960/t5s75v96w auf http://www.archive.org/details/geschichtederal01geldgoog> (07.12.2014).

Hebert 1989

B. Hebert, Schriftquellen zur hellenistischen Kunst. Plastik, Malerei und Kunsthandwerk der Griechen vom vierten bis zum zweiten Jahrhundert, GrazBeitr Suppl. 4 (Graz 1989).

Hoepfner 2003

W. Hoepfner, Der Koloss von Rhodos und die Bauten des Helios. Neue Forschungen zu einem der Sieben Weltwunder (Mainz 2003).

Konstantinopoulos 1973

G. Konstantinopoulos, Ανασκαφαί εις Ρόδον, Prakt 1973 (1975), 127–136.

Konstantinopoulos 1986

G. Konstantinopoulos, Aρχαία Ρóδoς. Eπισκóπηση της ιστoρίας και της τέχνης (Athen 1986).

La presenza italiana 1996

M. Livadiotti – G. Rocco (Hrsg.), La presenza italiana nel Dodecaneso: tra il 1912e il 1948, Ausstellung Rhodos 1993/94, Rom 1996, Athen 1997 (Catania 1996).

Lapatin 2001

K. D. S. Lapatin, Chryselephantine Statuary in the Ancient Mediterranean World (Oxford 2001).

Maeda 1997

Y. Maeda – T. Matsuyama – S. Hirakawa – D. Nishi – K. Totsu, Todai-ji daibutsu no kenkyû (Tokio 1997).

Morelli 1959

D. Morelli, I culti in Rodi, StClOr 8, 1959, 1–184.

Moreno 1973

P. Moreno, Cronologia del colosso di Rodi, ArchCl 2526, 197374, 451463.

Moreno 1994

P. Moreno, Scultura ellenistica (Rom 1994) I 127–146; II 776–778.

Overbeck 1868

J. Overbeck, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen (Leipzig 1868).

König 1989

R. König (Hrsg., Übers.), C. Plinius Secundus d. Ä. Naturkunde. Buch XXXIV (München 1989).

Rocco 1996

G. Rocco, in: M. Livadiotti – G. Rocco (Hrsg.), La presenza italiana nel Dodecaneso: tra il 1912e il 1948 (Catania 1996) 12–20.

Rodos 2.400 chronia

E. Kypraiou – D. Zafeiropoulou (Hrsg.), ΡΟΔΟΣ 2.400 ΧΡΟΝΙΑ (Athen 1999).

Vedder 2003

U. Vedder, Der Koloss von Rhodos als Wächter über dem Hafeneingang in: M. Kunze (Hrsg.), Die Sieben Weltwunder der Antike. Wege der Wiedergewinnung aus sechs Jahrhunderten. Ausstellungskatalog Stendal (Mainz 2003) 20–22; 131–149.

Vedder 2004

Rezension zu W. Hoepfner, Der Koloss von Rhodos (2003), GFA 7, 2004, 1103–1113.

Vedder 2006

U. Vedder, A Latin Grand Master, a Greek Philosopher, and the Colossus of Rhodes, in: A. Brauer – C. Mattusch – A. Donohue (Hrsg.), Common Ground: Archaeology, Art, Science and Humanities. The Proceedings of the 16th International Congress of Classical Archaeology Boston 23.–26. August 2003 (London 2006) 151–153.

Vedder, Tekmeria

U. Vedder, Das kolossale Weihgeschenk aus der Kriegsbeute und das Heiligtum des Helios in Rhodos, in: N. Kreutzer – B. Schweizer (Hrsg.), Tekmeria. Archäologische Zeugnisse in ihrer kulturhistorischen und politischen Dimension. Beiträge für Werner Gauer (Münster 2006) 361–370.

Vedder, LVI

U. Vedder, Plinius der Ältere, die Zahl LVI und der Koloss von Rhodos, AA 2010, 39–45.

Wiemer 2010

H.-U. Wiemer, Early Hellenistic Rhodes: the Struggle for Independence and the Dream of Hegemony, in: A. Erskine – Ll. Llewellyn-Jones (Hrsg.), Creating a Hellenistic World (Swansea 2010) 123–146.

Zervoudaki 1975

E. A. Zervoudaki, Ήλιος και Αλιεία, ADelt 30, 1975, Mel. 1–20.

Zimmer 1990

G. Zimmer, Griechische Bronzegusswerkstätten. Zur Technologieentwicklung eines antiken Kunsthandwerkes (Mainz 1990).

Zimmer – Bairami 2008

G. Zimmer – K. Bairami, Ροδιακά εργαστήρια χαλκοπλαστικής (Athen 2008).

Einleitung

Das Bild, das wir gemeinhin mit dem Koloss von Rhodos, einem der Sieben Weltwunder der Antike, verbinden, lässt sich verkürzt so beschreiben: Vor der Kulisse einer Stadt und ihrem Hafen steht die riesige Statue eines nackten Mannes mit gespreizten Beinen auf den beiden Molenenden der Hafeneinfahrt. Ein Schiff mit gesetzten Segeln fährt gerade unter dem Schritt hindurch in den Hafen ein. Dieses Bild ist ebenso phantastisch wie einprägsam. Mit der antiken Realität hat es allerdings nichts zu tun. Die kolossale Statue des Helios von Rhodos ist einerseits ein seit langem verlorenes Monument, das durch die antiken Quellen historisch gut bekannt ist. Möchte man aber andererseits einen konkreten Eindruck von der antiken Statue, ihrem Aufstellungsort und ihrer Werkstatt gewinnen, stellt man schnell fest, dass dies sehr schwierig ist. Brauchbare Erkenntnisse sind – falls überhaupt – nur auf Umwegen zu erlangen.

Die Abschnitte zum Koloss, die in den zahlreichen Publikationen zu den Sieben Weltwundern der Antike publiziert worden sind, machen diesen Umstand nur selten deutlich. Meistens handelt es sich um Zusammenstellungen von antiken Schriftquellen ohne kritischen Ansatz, die allgemein bekannte Informationen auflisten. Monographische Abhandlungen sind selten, keine von ihnen ist sehr ausführlich oder behandelt mehr als einen Aspekt des Themas. Die vorliegende Abhandlung möchte diese Lücke schließen, indem sie sich in breiterem Rahmen dem Thema widmet und versucht, auch noch Details zu klären, um schließlich zu einem neuen Ergebnis zu kommen.

Auf dem Weg dahin werden methodisch häufig die Fachgrenzen der Klassischen Archäologie überschritten. Am Anfang steht die Suche nach dem Ursprung des Bildes vom spreizbeinigen Hafenwächter. Sie führt in die Zeit des frühen Humanismus und an die Anfänge der modernen Antikenbetrachtung. Dies ist wichtig, weil das Bild indirekt bis heute neue Erkenntnisse zum Koloss von Rhodos verhindert. Überhaupt fällt es leichter, einen unbefangen Blick auf die antiken Quellen zu werfen, wenn Erkenntnisse und Irrtümer der nachantiken Autoren vor uns bekannt sind.

Der historische Kontext und die Schriftquellen sind Thema des zweiten Kapitels. Die kritische Durchsicht der Quellen darf sich dabei nicht nur auf die Auswertung des auf den Koloss bezogenen Textinhalts beschränken. Ein Blick einerseits auf den Kontext und andererseits auf die Textüberlieferung kann helfen, den Aussagewert einer Quelle einzuschätzen. Es versteht sich von selbst, dass dabei die Grenzen von Papyrologie, Kodikologie und Byzantinistik gestreift werden müssen.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Identifizierung eines antiken Heiligtums. Sie kann in diesem Fall nur über eine archäologisch-historische Argumentation unter Einbeziehung der epigraphischen Überlieferung gewonnen werden. Hier spielt auch die Beschäftigung der Reisenden des 19. Jhs. mit den antiken Stätten in Rhodos eine Rolle. Denn von ihr geht die aktuelle, einhundertfünfzig Jahre alte, falsche Benennung eines Heiligtumsgeländes aus. Ohne diese Klarstellung wird diese in Zukunft kaum zu überwinden sein.

Die Rekonstruktion der Herstellungstechnik des Koloss von Rhodos ist dann nicht zuletzt für die Suche nach möglichen Werkstattresten im Gelände wichtig. Im vierten Kapitel wird daher ein archäologisch-technischer Kommentar zum Text des Philon von Byzanz, Die Sieben Weltwunder, erarbeitet, der ein Bronzegussverfahren schildert. Da weder antike Statuen in Übergröße noch eine eindeutige Überlieferung zu den Arbeitsabläufen des Bronzegusses erhalten sind, ist es notwendig sich über die Gesetzmäßigkeiten ihrer Herstellung anhand von erhaltenen, nachantiken Kolossalstauen ein Bild zu machen.

Schließlich handelt das letzte Kapitel von einer Ruine, die als Rest von Basis und Werkstatt in Frage kommt. Sie ist seit langem ausgegraben, aber nicht publiziert. Im Gelände sichtbare Reste werden beschrieben, verfügbare Grabungsdokumente analysiert und ein Erklärungsmodell entwickelt.

So erwartet den Leser eine Methodenvielfalt, die von der Betrachtung der Reste eines antiken Baus über Details der Bronzegusstechnik bis zur kritischen Betrachtung von Quellen der Antike und des frühen Humanismus reicht. Sie dient dazu, ein bedeutendes und allgemein sehr bekanntes Monument der Antike der Sphäre des Phantastischen zu entreißen. Die kolossale Statue des Helios von Rhodos soll als das vor uns stehen, was sie einst war, ein bedeutendes historisches Monument, die größte Statue des griechischen Altertums.

Zwei Hinweise für den Leser: „Koloss von Rhodos“ (κολοσσὸς Ἡλίου) ist die von den Rhodiern für die kolossale Helios-Statue selbst eingeführter Bezeichnung. Der Begriff wird daher als feststehend betrachtet und nicht dekliniert. Um die Anmerkungen in den fünf Kapiteln zu entlasten, sind die Informationen zu den wichtigsten Quellen, Vergleichen und Befunden der Ruine jeweils in einem Anhang zusammengefasst: Rezeption, Quellen, Kolosse und Befunde. Hierauf wird im Text mit einem Verweis in Klammern hingewiesen. Die Anmerkungen befinden sich jeweils am Ende eines Kapitels oder Anhangs.

Die Beschäftigung mit dem Koloss von Rhodos geht auf die Vorbereitung von Vorträgen zum Thema Sieben Weltwunder an der Münchner Volkshochschule 1987 zurück. Da eine umfassende wissenschaftliche Abhandlung zum Thema fehlte, ist daraus eine langjährige Beschäftigung mit den verschiedenen Aspekten des Themas erwachsen, aus der auch einige kleinere Publikationen hervorgingen. Die Arbeiten zur vorliegenden Publikation begannen 2005 und es hat viel zu lange gedauert, bis ihr Ergebnis endlich vorliegt.

Ohne Gespräche, Hinweise und Hilfen unterschiedlichster Art hätte das facettenreiche Thema nicht bearbeitet werden können. Allen voran sind die Mitarbeiter der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts in München zu nennen, die immer wieder zugehört und Rat erteilt haben. Das sind besonders D. Hennig, R. Haensch, J. Nollé, Ch. Schuler und M. Wörrle. D. Hennig hat das Manuskript in einer ersten Fassung gelesen. Für das vierte und das fünfte Kapitel hat zusätzlich H. Kienast kritischen und konstruktiven Rat erteilt. Dennoch liegen mögliche Fehler und Irrtümer in der Verantwortung der Autorin.

Allen gilt mein Dank. Namentlich genannt seien noch in Athen D. Grigoropoulos (Deutsches Archäologisches Institut), E. Loupassakis, Ilaria Simiakaki (Scuola Italiana di Atene, S.A.I.A.), in Bamberg G. Raab, in Colmar R. Hueber, in Japan A. Mori, M. Nakano-Mori, H. Nojima, T. Tekabayashi, in Louvain-la-Neuve G. de Callataÿ, in Madrid H. Gimeno Pascual, in MünchenI. Blum, M. Mach, H. Neumann, J.-M. Welter, in Ottawa G. Greatrex, in Rhodos M. Filimonos-Tsopotou, M. Michalaki-Kollia, J. Papchristodoulou, außerdem R. A. Freund, Hartford, der dem Projekt eine Zukunft geben möchte.

Schließlich sei meinem Mann Hans Joachim Vedder gedankt, der dem Projekt viel Geduld entgegen gebracht und seinen Druck finanziert hat.

Zur Entstehung der Legende vom spreizbeinigen Koloss von Rhodos über der Hafeneinfahrt1

Am Ende des 15. Jhs. referierte der Dominikaner Felix Fabri aus Ulm im Bericht über seinen Aufenthalt in Rhodos-Stadt ein bis heute aktuelles Dilemma mit folgenden Worten (Anhang Rezeption 5)2:

„Wahrlich, was die Leute von diesem Koloss erzählen, ist sehr sonderbar, so dass ich gestehe, es nicht gelesen, sondern gehört zu haben. Sie sagen nämlich, dass jener Koloss im Meer stand und den rhodischen Hafen betrachtete. Er stand spreizbeinig auf beiden Seiten am Eingang des Hafens, so hoch aufgerichtet, dass die Schiffe, welcher Größe und Höhe auch immer, mitten durch die Schenkel unter seinem Leib hineinfuhren.“

Auch in unserer Zeit prägt die Legende vom spreizbeinigen Koloss über der Hafeneinfahrt von Rhodos noch die gängige Vorstellung von der antiken Statue. Dem belesenen Autor der Renaissance war dabei schon bekannt, dass in der antiken Überlieferung weder Standort noch Aussehen erwähnt werden. Er fügte seine Bemerkung auch in einen Abschnitt ein, in dem er auf der Basis der zu seiner Zeit verfügbaren antiken Quellen Informationen zum Koloss von Rhodos zusammentrug. Seine wichtigste Quelle war Plinius der Ältere, Naturalis historia 34, 41 (Anhang Quellen 5, Abb.6)3, den er teilweise wörtlich wiedergibt. Der Abschnitt wiederum findet sich in der erst 1843–1849 publizierten lateinischen Fassung des ausgearbeiteten Berichts über seine beiden Reisen in das Heilige Land in den Jahren 1480 und 1483 bis 1484, die der Anlass für die Aufenthalte auf Rhodos waren. Fabri hat die Legende also mit eigenen Ohren gehört. Dargestellt wurde sie zu dieser Zeit noch nicht. Alleine Erhard Reuwichs Ansicht von Rhodos (Abb.2) war bekannt. Der Zeichner war Teil der Pilgergruppe auf der zweiten Reise Fabris gewesen und sein Bild fand durch den Bericht eines weiteren Reisegefährten, Bernhard von Breydenbach, seit 1486 große Verbreitung4.

Die Erkenntnis des Felix Fabri hat sich allerdings bis heute nicht allgemein durchgesetzt. Vielmehr ist die Legende im Bewusstsein der westlichen Welt so fest verankert, dass sie bis heute in die Forschung hineinwirkt. Deshalb muss am Anfang dieser Abhandlung genauer auf den Inhalt und die Entstehung der Legende eingegangen werden. Die erste Illustration der Legende veröffentlichte 1554 André Thevet mit dem Bild des spreizbeinigen Helios über der Hafeneinfahrt. Diese Figur fügt er für seine Publikation von 1575 leicht verändert in eine Ansicht von Rhodos ein, wo sie auf den beiden Enden des großen Handelshafens zu stehen kommt5 (Abb.1). Dies war der Anfang des Siegeszuges eines Bildtypus durch die Kulturgeschichte, der in der Version des Maarten van Heemskerck6 weit verbreitet und vielfach variiert worden ist. Er lebt bis heute in den Objekten der Tourismusindustrie (Abb.4) in Rhodos fort, wenn auch in der Brechung einer Darstellung des 19. Jhs., gezeichnet von M. P. J. Witdoeck (Abb.3) für die Publikation von Bernard E. A. Rottiers, erschienen 18307. Dabei dürfte die Tafel in dem Exemplar, das heute in der Bibliothek der Historischen und Archäologischen Stiftung der Dodekanes in Rhodos aufbewahrt wird, ganz konkret das Urbild hierfür gewesen sein.

Die Anfänge der Legende reichen in das 14. Jh. zurück, ihre Entstehung und Verbreitung fallen in die Zeit zwischen 1309 und 1522, als der Ritterorden vom Spital des Heiligen Johannes zu Jerusalem Rhodos beherrschte und die Inselhauptstadt als Ordenssitz eingerichtet hatte. Zum Bollwerk gegen die wachsende türkische Übermacht ausgebaut und verteidigt, bot sie einen sicheren Hafen für die christlichen Pilger aus dem Westen auf ihrem Weg ins Heilige Land. Als die Pilgergruppe um Felix Fabri hier Station machte, war die Legende nachweislich 90 Jahre unter den Kreuzfahrern im Umlauf. Die älteste bekannte Überlieferung vom Koloss von Rhodos als Hafenwächter findet sich in dem Bericht eines Notars aus Italien, Nicolas de Martoni, über seine Pilgerreise mit Aufenthalt in Rhodos im Jahre 1394, die ebenfalls erst im 19. Jh. publiziert wurde (Anhang Rezeption 3)8:

„Von der Kirche des Heiligen Nikolaus und einem gewissen Idol. Am Ende der Mole befindet sich eine gewisse Kirche mit Namen des heiligen Nikolaus; und mir wurde ein großes Wunder geschildert und bestätigt, dass es in alter Zeit ein großes Idol gab, so wunderbar geformt, dass es einen Fuß auf das Ende der genannten Mole hielt, wo die Kirche des heiligen Nikolaus ist, und den anderen Fuß auf das Ende der anderen Mole hielt, wo die Mühlen sind; diese Molen sind voneinander 1000 (Schritte) entfernt, über denen er breit und aufrecht stand. Und der Körper des genannten Idols ist von solcher Höhe, dass Schiffe und andere Seefahrzeuge, so groß sie auch gewesen sein mögen, wenn sie in den Hafen einfahren wollten, mit den Masten und Segeln unter den Waden und Schienenbeinen des genannten Idols durchfuhren. Und jeder, der zum Haupt der Statue emporkletterte, sah 100 Meilen weit, so war seine Höhe. Später wurde er niedergerissen.“

De Martoni ist einerseits ausführlicher als Fabri, seine Beschreibung trägt aber andererseits die Züge einer mittelalterlichen ‚Mirabilienbeschreibung‘9. Der Autor war denn auch kein mit antiken Quellen vertrauter Gelehrter, zu dessen Wissen der Begriff der Sieben Weltwunder gehörte. Die ungeheuerliche Geschichte vom Idol, dem ‚Götzenbild’, bettete er in eine Beschreibung der Stadt ein, die großen Wert auf die Erwähnung der zahlreichen Kirchen legt. Auch de Martoni notierte, man habe ihm die Geschichte erzählt. Seine Ortsangaben lassen sich mit Hilfe des Holzschnittes von Reuwich (Abb.2) im Vergleich zu einem Stadtplan (Abb.10) verstehen: De Martoni meinte die beiden antiken, bis heute genutzten Molen, von denen eine im Vordergrund der Bildmitte zu erkennen ist. An ihrem Ende liegt eine Befestigung, die mit Turris S(an)c(t)i Nicolai beschriftet ist. Hier stand vor den Befestigungsmaßnahmen des 15. Jhs. die von de Martoni erwähnte St. Nikolauskirche. Die Mole schützt den heutigen Mandraki-Hafen. Die andere Mole ist im Holzschnitt links dargestellt. Auch ihr Ende ist durch einen im 15. Jh. errichteten, befestigten Turm markiert. Charakteristisch für sie ist die dichte Reihe von Mühlen. Im heutigen Stadtbild ist sie weniger leicht auszumachen, da sie stark verbreitert zur Anlegestelle für große Schiffe im Handelshafen ausgebaut wurde. Die genannten Molen sind also keineswegs Teil eines einzigen Hafens. Alleine der Große Hafen war in der Johanniterzeit von allen Seiten befestigt. Das kürzere Ende dieser Hafeneinfassung wird in Wirklichkeit vom Naillac-Turm gebildet, der auf dem Holzschnitt ebenso wiedergegeben ist wie die Kette, die den Hafeneingang damals verschließen konnte. De Martoni hatte also keine realistische Vorstellung von dem, was er in seinem Reisebericht beschrieb. Nach seinen Angaben hätte der Koloss von Rhodos nicht über einer Hafeneinfahrt, sondern auf den Enden der beiden langen Molen gestanden und dabei einen etwa 710m weiten Schritt gemacht, welcher wiederum die überlieferte Höhe von 70 Ellen für die Statue um ein Vielfaches überschritten hätte. Der Informant des Pilgers kannte offenbar keine antike Schriftquelle. Lediglich die Bemerkung „Später wurde er niedergerissen“ lässt vermuten, dass ihm die byzantinische Überlieferung vom arabischen Abtransport der Metallreste des Kolosses bekannt war10. Genauso gut könnte de Martoni aber bei dieser Bemerkung auch das mittelalterliche Bild vom Götzenbild, das von seiner Säule gerissen wird, vor Augen gehabt haben.

Liefert der Bericht des Nicolas de Martoni den terminus ante quem für die Entstehung der Legende, so klingt folgende Bemerkung des byzantinischen Gelehrten Nikephoros Gregoras wie ein terminus post quem (Anhang Rezeption 1)11:

„Dort (in Rhodos) verbrachten wir viele Tage, da der günstigste Wind fehlte, und ich durchstreifte die Insel und besichtigte alles Sehenswerte. Von dem berühmten Kolossos ist kein Andenken geblieben. Nichts lässt auch nur vermuten, dass es ihn je gegeben hat, wen auch immer er dargestellt haben mag. Kein Stückchen Bronze, kein Rest einer steinernen Basis, wenn es sie gegeben hat, nicht der geringste Überrest vom Ganzen ist zurückgeblieben. Die alten Städte sind teilweise durch Erdbeben zerstört worden und untergegangen, darunter die schönste die mit der Insel gleichnamige Stadt Rhodos, wovon die Einheimischen uns die Spuren zeigten“

Diese Information hat Nikephoros Gregoras nach eigenen Angaben von seinem vermutlich mit Manuel Angelos identischen Gewährsmann erhalten, der 1342, also 52 Jahre vor de Martoni, die Insel besucht hatte. Danach waren im mittleren 14. Jh. unter den einheimischen Griechen zwar antike Reste bekannt, aber nichts, was man mit dem Koloss von Rhodos in Verbindung gebracht hätte. Nicht einmal ein Andenken sei erhalten geblieben. Falls es sich um eine echte Information handelt, dann hat man dem Reisenden die Legende nicht erzählt, entweder weil sie nur unter den Lateinern bekannt war oder weil sie eben noch nicht existierte. Jedenfalls gibt es keinen Hinweis darauf, dass es sich um eine ältere lokale griechische Überlieferung handelt12.

Den italienischen Pilger hat vermutlich ein Johanniter italienischer „Zunge“ herumgeführt und die unter den Kreuzrittern gängige Geschichte erzählt13. Für Lateiner wie Griechen galt aber: Die Legende kann nur auf der Grundlage des Wissens um die Sieben Weltwunder im Allgemeinen, und um den Koloss von Rhodos im Speziellen entstanden sein. Am Ende des 14. Jhs. besaßen nur Gelehrte ein solches Wissen, im Westen auf der Basis von antiken lateinischen Texten und im Osten auf Basis der antiken griechischen Überlieferung. Im Westen waren nur wenige griechische Autoren bekannt, und die westlichen Gelehrten konnten in der Regel kein Griechisch und umgekehrt die Griechen selten Latein. Unter diesen Umständen kann eigentlich nur die fehlerhafte Deutung einer antiken Textquelle die Ursache für die Legende vom spreizbeinigen Koloss über der Hafeneinfahrt gewesen sein.

Einen ersten Vorschlag formulierte 1753 der Comte de Caylus vor der Academie royale des inscriptions et belles lettres in Paris mit einer Stelle bei Lukian, Wahre Geschichten 1, 18, in der es heißt14:

„Wolkenkentauren […] aus Flügelrossen und Menschen zusammengesetzte Wesen. Die Größe der Menschen war ungefähr die des rhodischen Kolosses, zur Hälfte nach oben, die der Rosse etwa die eines großen Lastschiffes“

Der Comte de Caylus nahm also an, der literarische Größenvergleich des menschlichen Oberkörpers eines Fabelwesens mit dem Koloss von Rhodos einerseits und dessen Pferdekörper mit einem Lastschiff andererseits sei Auslöser dafür, dass der Koloss im Hafen lokalisiert wurde. Die Spreizbeinigkeit habe sich aber aus dieser Lokalisierung ergeben.

Aus dem 19. Jh. stammen zwei weitere Vorschläge. Den einen hat 1865 Carl Lüders, den anderen 1876 Otto Benndorf publiziert. Lüders vermutete, der Text von Plutarch in der Moralia-Schrift Ad principem ineruditum, 779F-780A könne „zu der falschen Idee Anlass gegeben haben“15 (Anhang Quellen 6)16:

„Aber aus Unverstand machen es die meisten Könige und Regenten den ungeschickten Bildhauern nach, welche meinen ihre Kolosse werden recht groß und stark erscheinen, wenn sie sie mit weit gespreizten Beinen, angespannten Armen und offenstehendem Mund darstellen. Auch sie glauben, durch eine donnernde Stimme, durch finstere Blicke, ein unfreundliches Benehmen und durch die Fernhaltung alles Umgangs die Würde und Hoheit ihrer Herrschaft auszudrücken, und gleichen darin auf Haar den kolossalen Standbildern welche nach außen zwar eine heroische und göttergleiche Gestalt an sich tragen, inwendig aber mit Erde, Steinen und Blei gefüllt sind; nur dass bei den Statuen dieser Ballast ihre aufrechte Stellung fest und unverändert erhält, die schlecht unterrichteten Heerführer und Regenten aber in Folge ihrer innern Leere und Unwissenheit oft wanken und stürzen; denn da sie auf eine nicht nach den Regeln angelegte Grundlage eine hohe Macht aufsetzen, so fallen sie mit jener über den Haufen.“

Es ist der Ausdruck διαβεβηκότας σφόδρα, das heißt „mit weit gespreizten Beinen“, der eine auffällige Verbindung zu dem herstellt, was die Legende erzählt und mit einer Lokalisierung auf beiden antiken Molen verbindet.

Benndorf wiederum führte die Entstehung der Legende auf Formulierungen im 5. Vers des Epigramms Anthologia Graeca 6, 171 (Anhang Quellen 1)17 zurück, bei dem es sich vermutlich um das Weihepigramm für den Koloss von Rhodos handelt:

„… Sie stellten ihn (den Helios-Koloss) als Weihgeschenk auf, nicht nur über dem Meere, sondern auch in der Erde, das edle Licht unversklavter Freiheit; …“

Benndorf schrieb dazu: „Es bedurfte in der That keines hohen Grades von Phantasie und von Flüchtigkeit der Lectüre, um durch die unterstrichenen Worte … in Zeiten einer vollkommenen Unbekanntschaft mit griechischer Kunst ungefähr auf die herkömmliche Vorstellung geführt zu werden18.“ Die erwähnte Unterstreichung ist allerdings bei der Publikation weggefallen. Seine Bemerkung muss sich auf das Begriffspaar „Meer – Erde“ οὐ γὰρ ὑπὲρ πελάγους μόνον ἄνθεσαν, ἀλλὰ καὶ ἐν γᾷ beziehen, was heißt, dass er den Vers als Hinweis auf die Aufstellung auffasste19.

Für alle drei antiken Textstellen gibt es die theoretische Möglichkeit, dass sie am Ende des 14. Jhs. bekannt waren. Die Lukian-Stelle und der Epigrammvers enthalten sowohl ein Stichwort, das sich auf das Aussehen, als auch eines, das sich auf die Lokalisierung im Hafen beziehen lässt. Der Koloss von Rhodos wird in ersterem erwähnt, das Epigramm wiederum bezieht sich mit seinem ganzen Inhalt auf ihn. In der Plutarchstelle ist von Kolossen im Allgemeinen die Rede, und es werden Charakteristika von kolossalen Bronzestatuen erwähnt, die sich auf Aussehen und technische Eigenarten beziehen lassen (Anhang Quellen 6). Mit ihnen sollen die Eigenarten schlechter Herrscher dem Leser plastisch vor Augen geführt werden.

Nur für einen der drei Autoren, für Plutarch, lässt sich aber nachweisen, dass er auch im späten 14. Jh. auf Rhodos bekannt war. Der Großmeisterpalast (Abb.59) war damals nachweislich eine der wenigen Schnittstellen der Zeit zwischen lateinischer und griechischer Gelehrsamkeit, und es herrschte ein kulturelles Klima, das einen guten Nährboden für die Entstehung der Legende vom spreizbeinigen Koloss über der Hafeneinfahrt abgegeben haben muss. Verantwortlich dafür war der Großmeister des Johanniter-Ordens Juan Fernández de Heredia (geboren ca. 1310), der in den Jahren von 1379 bis 1382, also kurz vor der Reise von de Martoni, in Rhodos lebte und dort eine Initiative startete, durch die speziell die Schriften des Plutarch für westliche Gelehrte erreichbar werden sollten20. Er war Aragonese, hatte zunächst am Hof in Barcelona und dann an der Curie des Papstes in Avignon Karriere gemacht, wo er auch die meiste Zeit als Großmeister (seit 1377 bis zu seinem Tode 1396) lebte. Fernández de Heredia war sowohl ein Ordensritter mit kriegerischen und administrativen Qualitäten, als auch ein Gelehrter, der in Avignon eine große Bibliothek besaß, eine Schreibstube betrieb und selbst ein umfangreiches Oeuvre, bestehend aus Übersetzungen und Kompilationen, hinterlassen hat.

Der vor allem historisch interessierte Großmeister gab den Auftrag, von den Schriften des Plutarch speziell die vitae parallelae auf Umwegen in seine Heimatsprache, das Aragonesische, zu übertragen. Ein von ihm angestellter griechischer Gelehrter namens Demetrios Kalodikes übersetzte diesen und andere Texte vom alten ins mittelalterliche Griechisch und der Vikar des Erzbischhofs von Rhodos namens Nikolaos, vermutlich ein Mann westlicher Herkunft, dann weiter ins Aragonesische. Fernández de Heredia leistete damit einen Beitrag zur Erschließung von griechischen Texten im Westen lange vor 1453, dem Jahr, in dem nach dem Fall von Konstantinopel zahlreiche Texte mit den geflohenen Griechen in den Westen kamen21. Im gut erschlossenen Oeuvre des Großmeisters lässt sich allerdings nichts finden, was darauf schließen ließe, er habe sich mit dem Koloss von Rhodos in irgendeiner Weise beschäftigt. Die Übersetzung einer Moralia-Schrift hat er nicht aufgenommen, die Insel Rhodos, Ordenssitz und Aufenthaltsort für immerhin etwa drei Jahre, erwähnt er nicht einmal. Aber in der Tradition mittelalterlicher Gelehrsamkeit kennt er eine Weltwunderliste (Anhang Rezeption 2)22: Im Zusammenhang der Wiedergabe einer Geschichte um das Mausoleum von Halikarnass von Valerius Maximus23 fügt er als Anmerkung eine Liste der Sieben Weltwunder ein, zu der auch ein „coloso“ gehört. Allerdings ist der Text verdorben und es ist unklar, ob wirklich der rhodische Koloss gemeint ist.

Der griechische Mitarbeiter des Großmeisters, Demetrios Kalodikes24, von dem leider nur sehr wenig bekannt ist, kommt schon eher dafür in Frage, in Kenntnis aller Plutarchschriften auf die erwähnte Stelle gestoßen zu sein, und von den Kolossen im Allgemeinen auf den Koloss von Rhodos im Speziellen geschlossen zu haben. Bei der Ausformung der Details der Legende müssen dann weitere Vorlagen und Vorstellungen eine Rolle gespielt haben. So wird der Koloss von Rhodos in den Quellen häufig als negatives Beispiel für Übergröße25 genannt, was sich der Polemik der Plutarchstelle gegenüberstellen lässt. Was die Lokalisierung im Hafen betrifft, so ist auffällig, dass sie gerade auf den antiken Molen vorgenommen wird, deren hohes Alter damals bekannt war26, während sonst – wie oben erwähnt – keine auffälligen antiken Reste im Gelände der antiken Stadt sichtbar waren. Speziell die St. Nikolaus-Mole spielte außerdem in der bei Diodor 20, 81–100 überlieferten Belagerung der Stadt 305/304, deren glückliches Ende Anlass für die Weihung des Koloss von Rhodos war, eine Rolle. Vielleicht lag es daher am Ende des 14. Jhs. nahe, eine spreizbeinige Statue unvorstellbarer Dimensionen im Hafen anzusiedeln.

Im Jahre 1480, etwa ein Jahrhundert nach der mutmaßlichen Entstehung der Legende, spielt die St. Nikolaus-Mole mit dem Befestigungsturm ein weiteres Mal eine wichtige Rolle im Abwehrkampf einer Belagerung. Zwischen dem 23. Mai und dem 17. August 1480 war die Stadt diesmal von einer osmanischen Flotte mit Heer eingeschlossen, konnte sich aber ebenfalls der Eroberung erwehren. Der Kriegsbericht des Vize-Kanzlers des Ordens, Guillelmus Caoursin, Obsidionis Rhodie urbis descriptio (Anhang Rezeption 4)27, wurde noch im gleichen Jahr gedruckt und dadurch zu einem viel zitierten Bestseller des frühen Buchdrucks. Mit diesem Bericht wird ein Element der Legende, nämlich die Lokalisierung im Hafen und die Verbindung mit dem befestigten St. Nikolaus-Turm auf der gleichnamigen Mole, zum ersten Mal in gedruckter Form verbreitet. Im Zusammenhang mit einer Beschreibung der Mole heißt es:

„Auf der nach Norden gerichteten Molenspitze wurde in unseren Zeiten herrlich eine Befestigung – von ihr war schon die Rede – errichtet (, die den Hafen von Rhodos überblickte). Sie befand sich an dem Ort, an dem in alten Zeiten der riesige Koloss von Rhodos, eines der Sieben Weltwunder, aufgestellt war. Dieser stürzte (56){53} Jahre, nachdem er gegossen worden war, bei einem Erdbeben um {, der den Hafeneingang überblickte}.“

Die Informationen zum Koloss von Rhodos dienten hier einerseits der Charakterisierung von Mole und Kastell auf der Spitze. Andererseits sollten sie den Pilgern, die die Legende kannten, oder den Lesern von Pilgerberichten als Stichwort zur Orientierung dienen. Sie stammen aus dem Pliniustext (Anhang Quellen 5), erkennbar an der nur dort überlieferten Angabe der Standzeit und könnten einer jener Ausgaben entnommen sein, die seit 1469 in gedruckter Form vorlagen28. Es handelt sich ganz offensichtlich um eine nachträgliche Einfügung in den Kriegsbericht, denn der Text zum Koloss reißt den Satz zur Beschreibung des befestigten St. Nikolaus-Turmes auseinander. Nicht das antike Weltwunder betrachtete den Eingang vom mittelalterlichen Hafen, sondern der Befestigungsturm! Diese Beobachtung spricht gegen die Überlegungen von W. Hoepfner und die Autoren nach ihm, man habe damals am Kopf der Mole noch Reste der Basis des Koloss von Rhodos erkennen können29. Allerdings haben auch die Leser der Renaissance, wie der anfangs zitierte Felix Fabri (Anhang Rezeption 5), diese Verschreibung nicht erkannt.

Die Beschäftigung mit den Anfängen der Legende vom spreizbeinigen Koloss von Rhodos über der Hafeneinfahrt enthüllt so beispielhaft die Art und Weise, wie man am Ende des 14. Jhs. und im 15. Jh. die antike Kultur wiederzugewinnen versuchte. Erkenntnisse für die antike Statue des Koloss von Rhodos lassen sich daraus nicht gewinnen. Da sich aus den antiken Schriftquellen kein Bild von Aussehen und Standort machen ließ, war die Legende bereits in der Renaissance eine willkommene Ergänzung zu dem, was aus der Antike tatsächlich überliefert ist. Im 16. Jh. haben die Darstellungen der Bildenden Kunst den Blick auf die historischen Daten dann nachhaltig verblendet und sich unausrottbar ins kollektive Gedächtnis der westlichen Welt eingegraben. Bis heute wird auch im Kontext wissenschaftlicher Abhandlungen ein Element der Legende, die Lokalisierung im Hafen, wörtlich genommen, sei es mit der Bestimmung des Standorts direkt auf dem Kopf der St.-Nikolaus-Mole, allgemein am Hafen oder mit Blick auf den Hafen. Der vorliegende Beitrag aber möchte sich vom Einfluss der Legende frei machen und sich unabhängig davon den historischen Fakten und Zusammenhängen des Helios-Koloss von Rhodos widmen. Dies führt zu einem neuen, konkreten Vorschlag zur Identifizierung von Resten der Basis des Koloss von Rhodos an einer Stelle mit einiger Entfernung zu den Häfen. Lediglich in dem nur auf Japanisch erschienen Buch mit dem englischem Titel „Sculpture of ancient Rhodes“ von K. Sengoku-Haga aus dem Jahre 2006 versteckt sich ein ähnlicher Lokalisierungsvorschlag30. Gut möglich, dass ohne die Legende vom spreizbeinigen Hafenwächter der wahre Standort des Koloss von Rhodos längst allgemein bekannt wäre.

Anmerkungen

Erste kommentierte Zusammenstellung von Quellen zur Rezeptionsgeschichte: Gabriel 1932, 331–359; zur Entstehung der Legende: Vedder 2006, 151–153; zur Geschichte des Bildtypus: Vedder 2003, 20–22; 131–149; DNP 15/3 (2003) 1110–1117s. v. Weltwunder (U. Vedder); N. Badoud, L’image du Colosse de Rhodes, MonPiot 91, 2012, 5–40. Vgl. Zervoudaki 1975, 15–18, Moreno 1994, 141–142 und Hoepfner 2003, 13–18 mit Rezension Vedder 2004.

Hier 74.

Hier 79.

Bernhard von Breydenbach, Peregrinatio in terram sanctam (Mainz 1486) Faltblatt auf fol. 10 <urn:nbn:de:bvb:12bsb00026644-8 auf http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00026644/image_35> (10.1.2014), die rechte Hälfte des Faltblatts fehlt; Vedder 2006, 151–152 mit Abb.1; zu Buch, Autor und Illustrator: H. Kunze, Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert (Leipzig 1975) 332-343 Abb.253–274; zur Wirkung; Bayerische Staatsbibliothek (Hrsg.), „Als die Lettern laufen lernten“. Medienwandel im 15. Jahrhundert. Inkunabeln aus der Bayerischen Staatsbibliothek München (München 2009) 10. Zu den Pilgerreisen der Zeit allgemein: J. Hasecker, Die Johanniter und die Wallfahrt nach Jerusalem (1480–1522) (Göttingen 2008) mit 271-274 Tabelle 1, in der schiffsweise u.a. Reisegruppen und Aufenthaltsdaten auf Rhodos aufgelistet sind.

André Thevet, Cosmographie de Levant (Lyon 1554) 106 <ark:/12148/bpt6k545339 auf http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k545339> (16.4.2015), vgl. F. Lestringant (Hrsg., Kom.), André Thevet, Cosmographie de Levant (Genf 1985); Vedder 2003, 135. 142–143 Kat. Nr. VI.3. La cosmographie universelle d’André Thevet, illustrée de diverses figures des choses plus remarquables veuës par l’auteur (Paris 1575) 206–207 Abb. <ark:/12148/bpt6k109341b auf http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109341b> (1.3.2015); Vedder 2003, 136–137 Abb.

Vedder 2003, 20–22 Kat. Nr. I.2e Abb.

Bernard E. A. Rottiers, Descriptions des Monuments de Rhodes (Brüssel 1830) 49–54 Taf. 10 mit der Aufschrift „Le colosse“; Vgl. auch Rottiers a. O. Taf. 9 „L’emplacement ou etait le colosse“; Kennzeichnung der Stiche: „P. J. Widoeck del., Montius fec.t, Lithographie Belge de H. Delpierre“ <urn:nbn:de:bsz:16diglit-42879 auf http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rottiers1828ga> (1.3.2015); Vedder 2003, 139; 146–147 Kat. Nr. VI.8 mit Abb.

Hier 71.

M. Demus-Quatember, Zur Weltwunderliste des Pseudo-Beda und ihren Beziehungen zu Rom, Römische Historische Mitteilungen 12, 1970, 67–92 (zur Mirabilienliteratur).

Hier 21–22.

Hier 69.

Vgl. N. G. Polites, Ο Ήλιος κατά τους δημώδεις μύθους (Athen 1882). P. Moreno, La nuova riconstruzione del Colosso e la personificazione del Demo di Rodi, in: Rodos 2.400 chronia 195 geht von einer antiken Entstehung der Legende aus.

Vgl. A. Luttrell, The Town of Rhodes: 1306–1356 (Rhodos 2003) 279–282; Die Reisegruppe, der Fabri angehörte, wurde von „noblies de Alemania“ geführt: J. Meyers, N. Chareyron (Hrsg., Übers.), Félix Fabri, Les errances de Frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Égypte (1480–1483) 2 (Montpellier 2002) 28 (Eintrag zum 22.6.1483).

… Νεφελοκένταυροι … καὶ δὴ ἐφαίνοντο προσιόντες, θέαμα παραδοξότατον, ἐξ ἵππων πτερωτῶν καὶ ἀνθρώπων συγκείμενοι· μέγεθος δὲ τῶν μὲν ἀνθρώπων ὅσον τοῦ Ῥοδίων κολοσσοῦ ἐξ ἡμισείας ἐς τὸ ἄνω, τῶν δὲ ἵππων ὅσον νεὼς μεγάλης φορτίδος. Text und Übersetzung nach K. Mras (Hrsg., Übers.), Die Hauptwerke des Lukian (München 1980) 346-347. Akademiebericht vom 4.12.1753, Comte de Caylus, Reflexion sur les chapitres du XXXIVe Livre de Pline, dans lesquels il fait mention des ouvrages de bronze, Mémoires de Littérature, Histoire de l’Academie Royale des Inscriptions et belles Lettres, 25, 1759, 362. 363; der Comte de Caylus erwähnt vom Fabelwesen des Lukian nur den Oberkörper, so dass ohne den antiken Text nicht verständlich ist, was er meint. Die Idee des Comte de Caylus greift 1863 Bursian auf: C. Bursian, Die neusten entdeckungen in der griechischen kunstgeschichte (sic!), Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik 87, 1863, 91–92 mit 92 Anm. 3 <http://books.google.de/books?id=X3c3VYLOFQ8C&hl=de&pg=PA91#v=onepage&q&f=false> (16.4.2015).

C. F. Lüders, Der Koloss von Rhodos (Hamburg 1865) 23 <http://books.google.com/books?id=ob03AAAAYAAJ&dq=Carl+Ferdinand+Lüders+Koloss+von+Rhodos&hl=de&source=gbs_navlinks_s> (7.12.2014).

Hier 80.

Hier 75.

O. Benndorf, Bemerkungen zur griechischen Kunstgeschichte, AM 1, 1876, 45–48; bes. 47.

So auch Brodersen, Weltwunder 90.

A. Luttrell, Greek Histories translated and compiled for Juan Fernández de Heredia, Master of Rhodes, 1377–1396, Speculum 35, 1960, 401–407; J. M. Cacho Blecua, El Gran Maestro Juan Fernández de Heredia (Zaragoza 1997) 129–149; A. Luttrell, Juan Fernández de Heredia and the Compilation of the Aragonese Chronicle of the Morea, in: C. Guzzo (Hrsg.), Deus vult: miscellanea di studi sugli ordini militari 1 (Tuscania 2011) 69–134.

R. Weiss, Lo studio di Plutarco nel Trecento, PP 8, 1953, 321–342.

Hier 70.

Facta et dicta memorabilia 4 ext. 1.

In den lateinischen Quellen wird er als Dimitri Calodiqui de Saloniqui, Philosoph und Schreiber erwähnt: Luttrell 1960 a. O. (Anm. 20) 403–404; E. Kollias, The City of Rhodes and the Palace of the Grand Master (Athen 1988) 54, Luttrell, Compilation a. O. (Anm. 20) s.v. Calodiqui: Anm. 80. 99; Dokumente des Johanniter-Archivs: J. Sarnowsky (Hrsg.), Hospitaller Sources, zuletzt aktualisiert am 20.9.2008 <http://www1.uni-hamburg.de/hospitallers/sources/1350/Hospitaller1381.04.17.html> und die Dokumente mit den Adressenendungen <…/Hospitaller1382.03.06.html>, <…/Hospitaller1382.03.12.html>, <…/Hospitaller1383.05.26.html> (11.1.2014).

Hebert 1989, 36 Q 80. 82–83.

Fabri, Anhang Rezeption 5: ab antiquis constructa nach Caoursin, Anhang Rezeption 4.

Hier 72.

Cajus Plinius Secundus, Historiae Naturalis libri XXXVII (Venedig bei Johannes de Spira 1469) <http://phaidra.univie.ac.at/o:20607,Seite 649> (7.12.2014), vgl. Kunze a. O. (Anm. 4) 170.

Hoepfner 2003, 60; N. Badoud a. O. (Anm. 1) 10; Der Neue Overbeck 2014, 662–663 zu Nr.2520–2543.

K. Sengoku-Haga, Sculpture of ancient Rhodes (Tokyo 2006) 180 Abb.46: I believe that the Colossus should have been constructed at the foot of the acropolis, on the side of the stadion, taking advantage of the difference of the hights.” Herzlichen Dank an die Autorin für die Auskunft.

Der Blick hinter die Legende: Die historische Überlieferung zum Koloss von Rhodos und die Frage nach dem Standort

Das wichtigste Bindeglied zwischen antiker Überlieferung und neuzeitlicher Beschäftigung mit den Thema Koloss von Rhodos ist der Text im 41. Abschnitt des 34. Buches der Naturalis historia von C. Plinius Secundus d. Ä. (Anhang Quellen 5, Abb.6)31:

„Vor allem aber bewunderungswürdig war der Koloss des Helios in Rhodos, den Chares aus Lindos, ein Schüler des oben genannten Lysippos gefertigt hatte. Diese Statue war 70 Ellen hoch. Sie wurde nach dem sechsundfünfzigsten Jahr durch ein Erdbeben umgestürzt, erregt aber auch liegend (noch) Staunen. Nur wenige können ihren Daumen umfassen, ihre Finger sind größer als die meisten Standbilder. Weite Höhlungen klaffen in den zerbrochenen Gliedern; innen sieht man große Steinmassen, durch deren Gewicht (der Künstler) der Statue beim Aufstellen festen Stand gegeben hatte. Sie soll zwölf Jahre Arbeit (beansprucht) und 300 Talente gekostet haben, die man aus dem Kriegsmaterial des Königs Demetrios erlöst hatte, das er aus Überdruss an der langen Belagerung von Rhodos zurückgelassen hatte.“

Im Buch über die Metallurgie, und dort im Abschnitt zu den Statuen kolossaler Größe aus gegossener Bronze, fasst Plinius die ihm zugänglichen Informationen zum Koloss von Rhodos zusammen. Kein anderer griechischer oder lateinischer Text bündelt eine so große Anzahl von historisch zweifelsfrei verifizierbaren Informationen zu der antiken Statue32: Sie sind zwar stichwortartig kurz, ergeben aber alle zusammen mit der sonstigen Überlieferung einen Sinn. Dabei spielt Plinius auf den Kontext an, dem die Statue entstammt, und nennt Details verschiedener Art.

Den entscheidenden Hinweis auf den historischen Kontext zum Koloss von Rhodos gibt Plinius durch die Angabe zur Finanzierung der Statue im letzten Satz33: Der Verkauf von Kriegsmaterial nach einer Belagerung habe die Mittel (300 Talente34) zur Errichtung erbracht. Gemeint ist die Belagerung von Rhodos im Jahre 305–304 durch DemetriosI. Poliorketes, Sohn und zu dieser Zeit Mitregent (306–283v.Chr.) des Königs AntigonosI. Monophthalmos (306–301v.Chr.). Die Ereignisse sind durch den Bericht des Diodor 20, 91,2–100, 4 gut bekannt. Demetrios hatte die Stadt Rhodos mit großem Aufwand belagert, konnte den heftigen Widerstand der Rhodier aber nicht brechen. Durch die Vermittlung von PtolemaiosI. kam schließlich ein Friedensvertrag zustande und Demetrios musste abziehen. Der Vertrag war für die Polis Rhodos Voraussetzung für eine lange Phase der Unabhängigkeit35. Beim Abzug hatten die Belagerer viel Kriegsmaterial, darunter die berühmte Belagerungsmaschine Helepolis, zurückgelassen36. Bei Plinius klingt das, als habe Demetrios das freiwillig gemacht. Bei Plutarch ist gar von einem Geschenk Demetrios‘ an die Stadt die Rede37. Die Rhodier aber, die sich als klare Sieger empfanden, bezeichneten es als Kriegsbeute. Das äußerte sich nicht zuletzt darin, dass sie es einsetzten, um dem Hauptgott der Polis, Helios, die 70 Ellen hohe Statue weihen zu können.

Beim Koloss von Rhodos handelt es sich also um das monumentale Weihgeschenk, das Bild des Gottes, das nach alter griechischer Tradition, in Anschluss an einen Sieg aus der Kriegsbeute finanziert und der Hauptgottheit der Polis geweiht wurde38. Ein Vorbild war die Kolossalstatue der Athena Promachos im Heiligtum der Athena Polias (Anhang Kolosse 1, Abb.30)39 auf der Athener Akropolis, die aus der Beute der Perserkriege finanziert worden war. Sie bestand ebenfalls aus gegossener Bronze und besaß eine kolossale Größe, die auf eine Höhe zwischen 7 und 16m rekonstruiert wird.

Der Helios-Koloss war aber nur das aufwändigste, nicht das einzige Erinnerungsmal an den wichtigen Sieg in Rhodos. Ein Monument aus 900 Steinkugeln der gegnerischen Geschütze wurde ebenso errichtet wie ein Ptolemaion, ein Gymnasion mit einem Altar für PtolemaiosI., dessen Unterstützung den Rhodiern den Sieg ermöglicht hatte40. Die Erinnerung an das Ereignis war in der Stadt also augenscheinlich präsent. Für Stadt- wie Inselbewohner war dieser Sieg zusätzlich auch ein Zeichen des Erfolgs für ihren Synoikismos: Im Jahr 408/407 hatten die drei alten rhodischen Gemeinden Ialysos, Kamiros und Lindos eine Wirtschafts- und Kriegsgemeinschaft vereinbart und gemeinsam die Stadt Rhodos gegründet. Ihre gemeinsame Unabhängigkeit war nun auch gegen eine Bedrohung von außen verteidigt worden41.

Dieser historische Kontext hat aber Konsequenzen für die Frage nach dem Standort des Koloss von Rhodos. Denn ein Weihgeschenk dieser Bedeutung kann nirgendwo sonst als im Hauptheiligtum der Polis, dem Helios-Heiligtum von Rhodos-Stadt, gestanden haben. Auch die bei Polybios erwähnte kolossale Statue des Demos der Römer (Anhang Kolosse 7)42 war in einem rhodischen Heiligtum, demjenigen der Athena Polias und des Zeus Polieus, aufgestellt. Die Lokalisierung des Helios-Heiligtums ist also nach Klärung der Legende vom spreizbeinigen Koloss über der Hafeneinfahrt und des tatsächlichen historischen Zusammenhangs die dritte zu klärende Voraussetzung auf der Suche nach dem Standort der berühmtesten Statue von Rhodos.

Plinius referiert sowohl Daten zur Entstehung der Helios-Statue von Rhodos als auch zu ihrem Schicksal: Die Statue soll in zwölf Jahren errichtet worden und nach 56 Jahren – das Anfangsdatum muss man auf ihre Weihung beziehen – bei einem Erdbeben umgestürzt sein. Daraus ergibt sich folgende Chronologie43: Das Datum für den Abzug der Belagerer unter Demetrios Poliorketes ist auf 304v.Chr. festgelegt44, 21 Jahre dauerte es von den ersten Planungen der Statue bis zu ihrer endgültigen Vollendung, davon zwölf Jahre für die sichtbare Fabrikation. Die Weihung erfolgte im Jahr 283 und das Erdbeben, bei dem der Koloss von Rhodos schließlich umgestürzt ist, lässt sich auf das Jahr 227 datieren45.

Die Bemerkung bei Plinius klingt so, als hätte man die Ruinen des vom Erdbeben zerstörten und am Boden liegenden Koloss zu seiner Zeit, im 1. Jh. n. Chr., noch sehen können. Das ist durchaus wahrscheinlich, denn Polybios46 schreibt, die Rhodier hätten zusammen mit den Hilfsmitteln zum Wiederaufbau ihrer Stadt von PtolemaiosIII. Euergetes auch Mittel für den Helios-Koloss erhalten. Dennoch hätten sie die Statue nicht wieder errichtet. Die Überlieferung kennt auch an zwei Stellen einen Grund hierfür: Strabon erwähnt, ohne Details zu nennen, einen Orakelspruch47. In einem Platon-Scholion wird als Beispiel für das Sprichwort „Ein Übel, das gut liegt, nicht bewegen.“ berichtet48: