9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

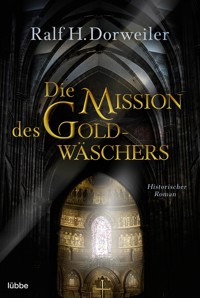

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein mitreißender Abenteuerroman um ein Floß von gigantischen Ausmaßen, eine junge Liebe und eine teuflische Intrige

Wolfach im Schwarzwald, 1698: Der Flößersohn Jacob brennt darauf, die Welt zu entdecken. Als die Wolfacher mit einer gewaltigen Holzlieferung nach Amsterdam aufbrechen, ist auch er mit an Bord des riesigen Holländerfloßes. Ungezähmte Naturgewalten und skrupellose Widersacher machen die Fahrt zu einem gefährlichen Abenteuer. Doch auf Jacob wartet noch eine andere Herausforderung: die Liebe zur schönen Kaufmannstochter Isabella, die einem Händler aus Amsterdam versprochen ist ...

"Das Floß bot ein beeindruckendes Bild: eine schwimmende Insel, darauf ein Dorf, Wehranlagen und Türme. Und überall Menschen, die aus der Ferne wie Ameisen wirkten. Boote und Kähne umschwirrten das Floß wie Wespen einen Krug Bier im Sommer."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 694

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

INHALTSVERZEICHNIS

CoverÜber den AutorTitelImpressumZitatKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36EpilogNachwort des AutorsDramatis PersonaeÜBER DEN AUTOR

Ralf H. Dorweiler, geboren 1973 in der Nähe von Frankfurt am Main, hat in Köln Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft studiert. Danach ging er, seinen breitgestreuten Interessen und Talenten entsprechend, verschiedensten Tätigkeiten vom Schauspieler bis hin zum Manager von Callcentern nach. Mittlerweile lebt Ralf H. Dorweiler im Südschwarzwald, wo er als Redakteur bei einer großen regionalen Tageszeitung arbeitet. Außerdem hat er mehrere Regionalkrimis veröffentlicht. Er ist mit einer Opernsängerin verheiratet und Vater eines Sohnes.

Ralf H. Dorweiler

Der PAKT der FLÖßER

Historischer Roman

Mit Figurenverzeichnis am Ende des Romans

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat: Lena Schäfer

Illustrationen Innenklappen © Markus Weber, Guter Punkt München

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Unter Verwendung von Motiven von © FinePic®, München und © INTERFOTO/Bildarchiv Hansmann Holzschild-Grafik Innenteil: © shutterstock/Rawpixel.com

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-3063-2

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Bei einem Fluss ist das Wasser, das man berührt,das letzte von dem, was vorübergeströmt ist,und das erste von dem, was kommt.So ist es auch mit der Gegenwart.

Leonardo da Vinci

Amsterdam, 22. Oktober, anno 1697

Das Licht einer rußenden Pechfackel schickte lang gezogene Schatten voraus, als Francis McAlister durch die Nacht hetzte. Die Bürgerhäuser entlang der schmalen Pflasterstraße reihten sich lückenlos aneinander wie Planken am Rumpf eines Großseglers. Aber nirgends eine verdammte Menschenseele, die er nach dem Weg hätte fragen können.

Mitten auf einer Kreuzung blieb er schwer atmend stehen und ging in die Hocke. Er konnte nicht mehr. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, während er sich suchend umsah. Rechts weitete sich die Straße zu einem größeren Platz, von dem aus Stimmen zu hören waren. Das musste der Nieuwmarkt sein. Francis raffte sich auf und rannte weiter. Fast wäre er gegen drei Männer geprallt, die sich gegenseitig stützten.

»Verzeiht«, brachte er keuchend hervor, »könnt ihr mir sagen, wo ich den Medicus van Delft finde?«

»Weiß nicht«, lallte einer der Trinker, dessen Bart bis zur Brust reichte.

»Aber ich!«, sagte der in der Mitte und löste sich von seinen Kumpanen. »Ist nicht weit.« Er wies auf eine kleine Straße, die vom Marktplatz abging. »Da rein. Dann links. Ein Haus mit hohem Tor und einer Schlange an der Fassade.«

»Ich danke Euch vielmals!«, rief Francis. Dann stürzte er davon.

»Aber es ist schon spät«, plärrte der Betrunkene ihm hinterher.

Kurz darauf gelangte Francis an ein dunkles, verwittertes Holztor. An der Fassade darüber erahnte er ein Emblem mit einer Schlange, die sich um einen Stab wand. Er hämmerte gegen das Tor, bis er Schritte hörte. Eine Holzklappe ging auf, und die zusammengekniffenen Augen eines Mannes begutachteten ihn unwirsch.

»Was macht Ihr für einen Lärm mitten in der tiefsten Nacht?«

»Seid Ihr der Herr Medicus?«

»Wer will ihn sprechen?«

»Ich heiße Francis McAlister«, sagte er erleichtert, endlich an seinem Ziel angekommen zu sein. »Aber es geht um meinen Sohn. Er glüht und hustet Blut. Er braucht unbedingt Eure Hilfe!«

»Warum habt Ihr den Knaben nicht schon am Tag hergebracht?«

»Da habe ich gearbeitet, Mijnheer. Meine Frau ist tot, und nur seine Urgroßmutter passt auf den Jungen auf, aber sie kann nicht mehr gehen.«

»Gebt mir einen Gulden, dann wecke ich den Arzt.«

»Was? Ihr seid gar nicht der Medicus van Delft?«

»Ich diene ihm. Gebt mir das Geld, oder ich lege mich sofort wieder hin.«

»Mijnheer«, flehte Francis, »ich bin nur ein einfacher Hafenarbeiter. Woher soll ich einen Gulden haben? Bitte habt doch Mitleid mit mir. Um des Kindes willen!«

»Von Mitleid kann ich mir nichts kaufen«, fauchte der Mann und schlug die Klappe zu.

Francis stand da wie gelähmt. Einen Moment lang hoffte er, der Mann habe vielleicht gescherzt, würde gleich den Riegel betätigen und ihn eintreten lassen. Doch stattdessen hörte er Schritte, die sich vom Tor entfernten.

»Mach auf, du habgieriger Hundsfott!«, schrie er aus voller Kehle und trat donnernd gegen das massive Portal. »Ich schlage dir das Tor ein und prügele dir dein großkotziges Gehabe aus dem Leib!« Ein weiterer Tritt hallte durch die Nacht, aber das Tor rührte sich nicht.

Aus Richtung des Nieuwmarkts näherten sich Schritte. Hatte Francis mit seinem Wutausbruch etwa Gardisten angelockt? Die fehlten ihm gerade noch! Und doch trat er noch ein letztes Mal gegen das Tor und spuckte wütend darauf, bevor er weiter in die Straße hineinrannte, bis er sicher war, nicht verfolgt zu werden.

Es dauerte unerträglich lange, bis er endlich den nächsten nächtlichen Passanten traf, einen verschlafenen Bäckergesellen, der ihm den Weg zu einem Bader wies.

»Der Knabe ist sechs Jahre alt, und ich fürchte um sein junges Leben«, erklärte Francis dem rothaarigen Lakaien, der ihm die Tür öffnete. »Bitte, Mijnheer, weckt Euren Herrn! Wir brauchen seine Hilfe.«

Doch seine Worte ließen den Lakaien kalt. Statt Francis einzulassen, packte er einen neben der Tür bereitgestellten Knüppel. »Mach dich fort! Wir wollen unsere Ruhe.«

»Ich bitte Euch, Mijnheer!«

Der Diener hob drohend den Knüppel, und Francis taumelte drei Schritte nach hinten.

»Verflucht sollst du sein!«, brüllte er. Dann nahm er die Beine in die Hand, weil der Lakai ihm mit dem Knüppel ein gutes Stück nachsetzte.

Das Armenhaus war nicht weit entfernt. Francis McAlister wusste sich keinen anderen Rat mehr. Immerhin ließ ihn eine gute Frau nach ein paar Minuten Bettelei ein und führte ihn in eine karg eingerichtete Kammer mit einem Tisch und vier Stühlen. Eine einzelne Kerze spendete schwaches Licht. An der ansonsten kahlen Wand hing ein Kruzifix mit einem ausgemergelten Jesus. Francis bekreuzigte sich und ließ sich erschöpft auf einen der Stühle sinken.

Kurz darauf kam eine andere der Schwestern, die das Armenhaus betrieben, und hörte sich seine Geschichte an.

»Es tut mir sehr leid, dass der Herr Eurem Sohn und Euch diese Prüfung auferlegt hat. Aber wir können Euch nicht helfen«, sagte sie bedauernd.

»Nein? Was kann ich denn sonst noch machen?« Francis schlug mit der Faust auf den Tisch.

»Ich würde Euch gerne helfen, das könnt Ihr mir glauben. Aber wir haben keinen Heilkundigen hier und können das Haus nicht verlassen. Versucht es doch bei der Kruidenvrouw Jann.«

Von diesem Kräuterweib hatte Francis schon einmal gehört. Man sagte, dass sie mit Heilpflanzen und selbst gemischten Salben Linderung verschaffen und Kranke heilen könne. Sie war seine letzte Hoffnung für den lieben Jungen.

»Nehmt Euch eine neue Fackel«, bot die Schwester ihm am Ausgang an.

Dankbar griff er in den Eimer neben der Tür, zog eine Fackel heraus und entzündete den in Pech getränkten Lumpen an der letzten Glut der alten Fackel. Die Flamme fraß sich schnell fest.

Hätte er doch nur gleich an die Kruidenvrouw gedacht! Dann wäre sein Weg deutlich kürzer gewesen, denn sie lebte nur einen kleinen Marsch von seinem Heim entfernt.

Wieder rannte Francis durch die Nacht. Der beißende Gestank einer Gerberei lag in der Luft, als er schließlich die dunkle Gasse erreichte, in der das heruntergekommene Haus der Kräuterfrau lag.

Auf sein Klopfen hin öffnete sich knarrend die einfache Holztür. Eine junge Frau stand vor ihm. Ihr ansonsten hübsches Gesicht war mit einer Vielzahl dunkler Warzen übersät. Um die Stirn trug sie einen schmutzigen Verband. Aus dem Haus drang der Geruch von verbranntem Salbei. Ein kehliger Husten erklang aus dem Inneren.

»Jann ist sehr krank«, sagte die junge Frau, nachdem Francis sein Anliegen erläutert hatte. »Sie kann nicht aufstehen. Es tut mir leid.«

»Habt ihr irgendetwas, was meinem Jungen helfen kann? Bitte, er ist alles, was mir geblieben ist. Er hat auch diesen Husten.«

Das Mädchen schüttelte traurig den Kopf. »Wir haben nichts mehr.«

All die Anstrengung war umsonst gewesen. Francis’ Beine versagten ihm den Dienst, und er sackte zu Boden. Er schlug die Hände vor die Augen, um die aufkommenden Tränen zu verbergen. Die junge Frau, die das Ausmaß seiner Verzweiflung offenbar erkannte, beugte sich zu ihm und half ihm auf.

»Es tut mir leid, Mijnheer! Bitte beruhigt Euch, und kommt mit. Vielleicht weiß Jann doch einen Rat.«

Francis wischte sich über die Wangen und folgte ihr ins Haus.

Auf einem Lager neben dem Küchenfeuer lag die Kruidenvrouw Jann. Sie war in mehrere Decken gewickelt und hustete sich beinahe die Lunge aus dem Leib. Graues, strähniges Haar war neben dem glänzenden Gesicht alles, was Francis von ihr sah. Die roten Flecken auf ihrem Kissen mussten Blut sein. Überall in der Küche standen die Gerätschaften der Kräuterfrau herum: Tiegel und Fläschchen, Gefäße für gemahlene Kräuter und Gewürze, Mörser und Stößel. Auf einer Leine hingen zu Sträußen gebundene Kräuter neben feuchten Lumpen zum Trocknen. Ein Holzeimer mit etwas Wasser stand neben grob gespaltenen Holzscheiten am Feuer.

»Jann, der Sohn dieses Herrn hat den gleichen Husten wie du. Was kann er tun?«, fragte die junge Frau.

Francis wich instinktiv einen Schritt zurück, als das kranke Kräuterweib den Kopf hob und in seine Richtung hustete. Völlig entkräftet sank sie ins Kissen zurück. Die junge Frau wischte ihr mit einem feuchten Lumpen einen schleimigen Blutfaden von der Unterlippe.

»Gib ihm Salbei mit«, krächzte die Kranke heiser. »Aber achte darauf, dass mir genug bleibt.«

Die junge Frau nickte, nahm ein paar längliche, dicke Blätter aus einem Tongefäß und reichte sie Francis.

»In der Peperstraat«, flüsterte Jann. Jedes Wort schien ihr schwerzufallen. »Pfarrer van der Kuijpers … vom Havenkerkje … ein guter Mann.«

»Ich danke Euch, Kruidenvrouw!«, beteuerte Francis und steckte den Salbei in die Jackentasche. »Und Euch auch«, fügte er an die Warzenfrau gewandt hinzu.

»Möge Gott Eurem Kind gnädig sein!«

Draußen atmete Francis tief die nach Gerbsäure riechende Nachtluft ein. Die Peperstraat kannte er. Sie lag im Viertel Lastage in der Nähe des Kontors der Westindien-Kompanie, wo er schon manches Mal beim Löschen der Waren ausgeholfen hatte. Er hatte ein neues Ziel. Neuen Mut. Er lief los.

Francis McAlister hatte sein ganzes Leben in der Nähe von Häfen verbracht. Sein Vater, ein schottischer Fischer, hatte ihn mit sechs Jahren zum ersten Mal auf Fang mitgenommen. Lachs, Dorsch, Makrele, Meeräsche und Wolfsbarsch hatten seine Kindheit genauso geprägt wie zu kurze Nächte, von Regen und Gischt durchweichte Kleidung und derbe Männerwitze. Mit fünfzehn hatte er von Kinlochkilkerran aus an Bord einer holländischen Fleute die Heimat verlassen. Auf drei verschiedenen Schiffen hatte er die meisten Atlantikhäfen angesteuert, bis er vor sechs Jahren in einer Wirtschaft im Amsterdamer Hafen in den Armen einer jungen Frau gelandet war. Ein Kuss ihrer heißen Lippen hatte ihm genügt: Er wusste, sie war die Richtige.

Es folgten eine einfache Hochzeit und neun Monate, die ohne Zweifel die glücklichste Zeit seines Lebens gewesen waren. Doch das Schicksal hatte es nicht gut mit ihm gemeint: Annegretje war von der Geburt ihres Sohnes so geschwächt, dass sie ein Fieber im Wochenbett nicht überlebte. »Pass auf unser Kind auf« waren ihre letzten Worte gewesen.

Seither hatte Francis alles getan, um der letzten Bitte seiner Frau nachzukommen. Doch jetzt war er am Ende seiner Kräfte. Statt zu rennen, konnte er nur noch schnell gehen. Jeder Muskel in seinen müden Beinen brannte. Die kalte Luft stach in der Lunge.

Mühsam schleppte sich Francis eine Brücke hinauf. Der Wind wehte ihm ins Gesicht und brachte die typischen Hafengerüche mit sich: das salzige Wasser der Zuidersee, tranige Fischreste, erkaltetes Pech vom Kalfatern in den Werften und frisch gesägtes, zum Trocknen gelagertes Holz. Jeder Schritt war eine Herausforderung, aber es konnte nicht mehr weit sein.

Am höchsten Punkt der Brücke angekommen, wurde es leichter. Francis versuchte, das Gefälle auszunutzen, um schneller zu gehen. Er war fast auf der anderen Seite der Brücke angelangt, als er ausrutschte und das Gleichgewicht verlor. Instinktiv warf er die Arme nach vorne, um die Balance zu behalten. Dabei flog ihm die Fackel aus der Hand. Im Fallen griff er um sich, doch die Luft hatte keine Balken. Er prallte auf den Boden.

»Ahh!«, stieß er hervor.

Ein bohrender Schmerz schoss ihm in die Hüfte. Für einen Moment konnte er sich nicht bewegen. Er atmete tief durch und hoffte, dass der Schmerz schnell nachlassen möge.

Am Gestank erkannte Francis, dass ihn der Haufen eines Hundes zu Fall gebracht hatte. Er rappelte sich mühsam auf und versuchte, die widerwärtige Masse von seinem Schuh abzustreifen. Immerhin hatte er bei allem Pech einen Rest Glück behalten: Die Fackel war nicht ins Wasser gefallen, sondern lag am Rand der Brücke und flackerte noch schwach. Francis humpelte darauf zu. Bei jedem Schritt mit dem linken Bein schienen sich glühende Nadeln in seine Hüfte zu bohren. Stöhnend bückte er sich, um die Fackel aufzuheben, und hielt mitten in der Bewegung inne.

Ein Geräusch. Ein dumpfer Schlag.

Angestrengt lauschte Francis in die Nacht. Mithilfe der flackernden Flamme versuchte er, im Wasser der Gracht die Ursache des Geräuschs auszumachen. Doch es war zu dunkel. Wahrscheinlich nur eines der Boote, die auf beiden Seiten des Kanals vertäut waren, beruhigte er sich.

Dann öffnete sich eine Lücke in den Wolken, und der Halbmond tauchte die Szenerie in fahles Licht. Francis bemerkte ein Glitzern und hörte erneut das dumpfe Geräusch. Jetzt erkannte er mehr: Im Wasser trieb ein Körper. Eine massige Gestalt in einem Männerwams, dessen Beschläge im Mondschein glänzten wie Silber. Die schwache Strömung schlug den Leib gegen ein am Kai festgemachtes Boot, und das dumpfe Geräusch erklang erneut.

Lebte der Mann noch? Jedenfalls trieb er mit dem Gesicht nach oben. Und einen Arm schien er in Richtung des Bootes auszustrecken, als wolle er sich daran festhalten.

Francis schimpfte sich selbst einen Idioten, als er hinkend zum Kai lief. Er hatte keine Zeit zu verlieren, und doch konnte er den Mann nicht einfach seinem Schicksal überlassen.

Der Kahn lag tief im Wasser. Francis sprang. Er ächzte vor Schmerz, als er unten aufkam. Die Fackel steckte er in eine Halterung, dann griff er über das Dollbord ins Wasser. Er bekam nassen Stoff zu fassen, packte mit beiden Händen zu und zerrte kräftig daran.

»Mijnheer? Geht es Euch gut?«, presste er angestrengt hervor.

Statt eine Antwort zu erhalten, ertastete Francis eine Hand. Sie war eiskalt und hart wie ein mit Sand gefüllter Ledersack. Trotzdem griff er danach. Je weiter er den Leib aus dem Wasser zog, umso schwerer wurde er. Mit den Füßen stützte Francis sich an der niedrigen Bordwand ab und zerrte erst den Oberkörper und schließlich die Beine des Fremden in den Kahn. Das Platschen, mit dem die Leiche auf den Bootsplanken aufschlug, erinnerte an einen Riesenkalmar, der auf Deck eines Kutters landet.

Francis erkannte, dass er es mit einem Mann in fortgeschrittenem Alter zu tun hatte. Der Leib war wohlgenährt und steckte in feinsten Kleidern aus Brokatstoff. Sicherlich kein armer Schlucker wie er selbst. Er sah eher aus wie ein Händler oder Reeder.

Francis tastete den breiten Ledergürtel und das kunstvoll bestickte Wams ab. Eine Börse trug der Dicke nicht bei sich. Aber an der rechten Hand glitzerten zwei goldene Ringe. In einen davon war ein Edelstein groß wie ein Daumennagel eingelassen. Francis zog an dem Ring. Die Schmuckstücke sollten der Lohn sein für seine Bereitschaft, dem Mann zu helfen. Das Schicksal hatte ihn zu dieser Zeit an diesen Ort geführt. Ohne ihn wäre die Leiche hinaus in die See getragen worden, und die Ringe wären für alle Zeit verloren gewesen. Es war nur gerecht, dass der Finder sie an sich nahm. Vor allem, wenn er sie brauchte, um seinen Sohn zu retten.

Doch sosehr Francis auch an den Ringen zerrte, die blau angelaufenen Fingerknöchel waren zu aufgedunsen, um den Schmuck darüberzustreifen. Er fluchte und zog sein Messer aus der Umhangtasche. So wenig wie die Ringe würde der Tote seine Finger brauchen. Schmerz spürte der Mann ohnehin keinen mehr.

»Möge der Herr unser beider Seelen gnädig sein«, murmelte Francis und schloss dem Toten mit der Linken die Augenlider.

Was mochte der Mann als Letztes gesehen haben? Im ersterbenden Licht der Fackel konnte Francis keine Wunden ausmachen. War er einfach ins Wasser gefallen? Vielleicht im Rausch ertrunken? Dass seine Börse fehlte, sprach jedoch eher dafür, dass jemand nachgeholfen hatte.

Entschlossen setzte Francis das Messer an und trennte – mit mehr Mühe als erwartet – den Mittel- und den Ringfinger ab. Er zog die schweren Goldringe ab und ließ sie in seine Tasche gleiten. Die Finger wollte er ins Wasser werfen, hielt aber inne und legte sie dem Toten säuberlich nebeneinander auf die Brust.

»Es tut mir leid für dich, wer immer du warst«, flüsterte er.

»Was machst du da?«

Francis fuhr herum. Drei Wachposten der Stadtgarde liefen auf das Boot zu. Zwei von ihnen trugen tödliche Piken. Francis begriff sofort, dass es für einen armen Mann wie ihn nicht vorteilhaft war, von der Garde beim Leichnam eines reichen Händlers gestellt zu werden. Geistesgegenwärtig sprang er auf und kletterte vor den Wachen auf den Kai.

»Bleib stehen!«

Sie waren fast bei ihm. Doch statt ihrem Befehl Folge zu leisten, rannte Francis, so schnell ihn seine Beine trugen, davon. Hinter sich hörte er das Klappern und Knarzen der Rüstungen und Waffen.

≈

»Anselm, du hast genug für heute!«

In Schedels Kneipe konnte man für kleine Münze einen großen Krug fahles, aber umso süffigeres Bier bekommen. Den Wirt nannten alle Schedel, weil kein einziges Härchen seinen speckig glänzenden Kopf zierte. Außerdem war dem Besucher seiner Wirtschaft ein dicker Schädel am nächsten Tag gewiss.

»Hörst du mir nicht zu? Ich habe gesagt, dass du genug hast!« Schedel setzte eine entschlossene Miene auf.

»Weißt du was, Schedel?«, fragte Anselm, ohne eine Antwort zu erwarten, während er versuchte, mit der Zunge eine Hühnchenfaser zwischen seinen Backenzähnen zu entfernen. Der Versuch misslang, und auch mit den Fingern wollte er das störende Ding einfach nicht zu fassen bekommen.

»Ich weiß, dass du jetzt gehen wirst«, wetterte der Wirt und stellte das angebrochene Bierfass auf, damit es bis zum nächsten Tag nicht tropfte.

»Nein, das habe ich nicht gemeint. Ich wollte sagen: Wenn du mich rauswirfst, Schedel, wenn du wirklich darauf bestehst, einen treuen Kunden vor die Tür zu setzen, dann gehe ich einfach woanders hin. Na? Was sagst du jetzt? Vielleicht gehe ich in die Traube!« Anselms erhobener Zeigefinger unterstrich, dass er es ernst meinte. Als Beweis für den bevorstehenden Aufbruch wuchtete er seinen Bauch von der Tischkante und stand auf.

»Geh besser ins Bett! Der Traubenwirt hat schon lange zu«, erwiderte Schedel.

War es wirklich schon so spät? Anselm kratzte sich am Hinterkopf. Tatsächlich war es während der letzten drei oder vier Biere ruhig geworden. Bei seiner Ankunft gegen acht Uhr hatte es kaum einen freien Platz im Wirtshaus gegeben. Er hatte sich an einen Tisch zu sechs Portugiesen gesetzt, die er zwar nicht verstand, denen er aber beibrachte, auf Niederländisch anzustoßen. Im Gegenzug hatte er von seinen Saufkumpanen gelernt, auf Portugiesisch zu fluchen.

»Filho da puta!«, rief Anselm und kicherte bei der Erinnerung.

Einige der Portugiesen waren später auf diese »putas« hereingefallen. Zuerst gab es ein Lächeln, das war gratis. Sobald eine der Frauen einem Kerl auf dem Schoß saß, brachte Schedel ihr auf Kosten des Kavaliers ein Getränk. Bewies der Herr ihr seine Großzügigkeit, indem er ihr auch ein zweites Getränk spendierte, folgten heiße Küsse. Richtig teuer wurde es, wenn beide verschwanden, um die Bekanntschaft zu vertiefen.

Ausgerechnet die alte Tanja hatte sich einen Kerl von Anselms Tisch geangelt. Anselm, der sie bei Tageslicht kannte, musste zugeben, dass man ihr die mehr als vierzig Jahre und sieben Kinder im Dämmerlicht und unter der Wirkung des Alkohols kaum ansah. Ihren Künstlernamen »Cleopatra« fand er dennoch maßlos übertrieben. Dem Portugiesen stand jedenfalls ein böses Erwachen bevor.

»Puta«, flüsterte Anselm vor sich hin und kicherte erneut.

Kaum waren die beiden Turteltauben verschwunden, hatte sich am Nebentisch ein Disput über die Schnelligkeit zweier Schiffe zu einem handfesten Streit ausgeweitet. Anselm hatte sich herzhaft und johlend in die Prügelei eingemischt, obwohl seine Kenntnisse der Seefahrt nicht zur Wahrheitsfindung beitragen konnten. Ein paar schmerzhafte blaue Flecken am Oberkörper würden ihn die nächsten Tage an die Rauferei erinnern. Nur kurz nach dem Streit hatten die Kontrahenten in aller Eintracht einer Gruppe von Spielleuten zugejubelt und sich gegenseitig zugeprostet. Was für ein Fest!

Doch auch die Musikanten hatten schon vor mehr als einer Stunde ihre Schalmeien, das Tamburin und die Guitarra eingepackt und die Münzen unter sich aufgeteilt. Vielleicht waren die Höhepunkte des Abends tatsächlich ausgereizt.

»Schedel, ich hasse es, das zu sagen, aber ich glaube, du hast recht! Ich habe genug für heute.« Anselm gähnte ausgiebig und torkelte zur Tür. Anstatt diese zu öffnen, wandte er sich noch einmal um und sagte: »Also sprach Gott, es werde Licht. Und es ward Licht.«

»Hör auf zu predigen, und geh endlich! Los jetzt!«

»Wann ich zu gehen habe«, Anselm pochte mit dem Zeigefinger gegen seine dicke Brust, »darüber hat niemand anderes zu bestimmen als der Herr, unser Gott – wenn du weißt, was ich meine. Gib mir noch eins für den Weg, Schedel! Ich habe Durst.«

»Nichts da. Raus jetzt! Ich will schlafen.«

»Und ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht noch ein Bier bekomme«, schnauzte Anselm den Wirt an.

Schedel ließ als Antwort drohend einen schweren hölzernen Kochlöffel auf den Tresen knallen.

»Das ist also dein letztes Argument«, sagte Anselm betont enttäuscht. »Schon gut, mein Freund, schon gut!« Er verbeugte sich ungelenk zum Abschied. »Ich gehe.«

Doch bevor er seiner Ansage nachkam, hob er beide Hände in die Höhe und donnerte mit felsenfester Stimme: »Ihr seid betrunken, aber nicht von Wein! Ihr schwankt hin und her, und das ohne Bier! Das ist aus dem Buch des Propheten Jesaja, Schedel. Kapitel 29, Vers 9.«

»Morgen musst du deine Zeche bezahlen«, beschied der Wirt ungerührt.

Anselm huschte ohne weitere Diskussion durch die Tür ins Freie.

Es war verdammt kalt geworden. Am Rand der Gracht hob Anselm seinen Talar an, um ihn beim Urinieren nicht zu beschmutzen. Das Plätschern erinnerte ihn daran, dass er eigentlich zu Schedel gegangen war, um neuen Messwein zu kaufen. Stattdessen hatte er den ganzen Abend gesoffen und glatt vergessen, dass er als reformierter Pfarrer eigentlich der Askese verpflichtet sein sollte.

Anselm van der Kuijpers war der Herr der ebenso unbedeutenden wie von seinen Vorgesetzten ungeliebten Gemeinde des Havenkerkje in der Peperstraat. Das Hafenkirchlein war wahrscheinlich das der wahren Frömmigkeit fernste Gotteshaus in ganz Amsterdam, wenn nicht gar in den ganzen Sieben Vereinigten Provinzen der Niederlande. Anselms Schäfchen waren die Fehlerhaften, die Sünder und Schuldbeladenen, die Ausgestoßenen und Lasterhaften. Da diese aber oft gar nicht zur Kirche gingen, hatte ihr Hirte mitunter ein recht angenehmes Leben.

Matrosen in seine kleine Kirche zu locken, die versteckt zwischen zwei Häusern eingeklemmt war und nicht einmal einen Kirchturm hatte, war meist ein aussichtsloses Unterfangen. Hin und wieder bekam Anselm einen seiner Saufkumpane dazu, ihm sein Kommen am folgenden Sonntag zu versprechen. Erinnerte der Matrose sich daran und war er ein Mann, der zu seinem Wort stand, konnte es durchaus sein, dass man sich zum Gottesdienst wiedersah. Und danach feierte man schon einmal die Auferstehung des Herrn mit etwas mehr Abendmahlswein als üblich weiter. So war es am letzten Sonntag gewesen. Der Wein war leer und Anselm van der Kuijpers voll. So wie jetzt auch.

Den Heimweg von der Schenke zum Havenkerkje fand Anselm glücklicherweise in jedweder Verfassung. Er hätte nicht einmal das karge Licht des Halbmondes gebraucht, das die Rapenburg-Straße ohnehin kaum erhellte. Er pfiff die lustige Melodie des Liedes vom Pfarrer, der lieber trinkt, als zu beten, und torkelte los.

Es dauerte keine fünf Minuten, bis ganz in der Nähe ein strenger Ruf ertönte: »Was machst du da?«

Gleich darauf folgte die laut gebrüllte Aufforderung: »Bleib stehen!«

Erst als er um die Ecke bog, konnte Anselm sehen, was vor sich ging. Im Lichtschein einer Laterne erkannte er drei Wachposten der Garde. Zwei von ihnen schlugen auf einen schreienden Mann ein, der mit der Laterne drangsalierte ihn mit Tritten.

»Was hat der Mann gemacht?«, fragte Anselm. Er versuchte, kirchliche Autorität in seine Worte zu legen, musste sich aber ein leichtes Lallen eingestehen.

Der Gardist mit der Laterne ließ von dem Opfer ab und betrachtete Anselm prüfend. »Ein Mörder ist er, Herr Pfarrer.«

Der Beschuldigte schrie vor Schmerz laut auf, als ihn ein weiterer Schlag traf. Blut lief aus Wunden in seinem entstellten Gesicht. Der Unterkiefer schien gebrochen zu sein.

»Bei Gott. Hört doch auf, der Mann hat genug!«, rief Anselm.

Einer der Wachposten schlug erneut fest zu. »Ein Mörder braucht keine Gnade zu erwarten«, sagte er schwer atmend. Offenbar war er der Anführer der kleinen Gruppe.

»Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser«, zitierte Anselm aus der Heiligen Schrift.

»Der Herr sollte sich lieber der Seele des Opfers erbarmen«, erwiderte der Gardist und zeigte auf einen am Kai befestigten Kahn. »Seht nur!«

Im Schein der Laterne und des Mondes konnte Anselm im Boot den Körper eines Mannes erkennen. Sein reich verziertes Wams glitzerte trotz der spärlichen Beleuchtung.

»Wir haben den Mörder auf frischer Tat ertappt«, sagte der Gardist und trat mit seinem stahlbewehrten Stiefel in den Bauch des Mannes, dessen Keuchen inzwischen vollkommen kraftlos war. »Als wir dazukamen, versuchte er zu fliehen.«

Anselm empfand Mitleid mit dem Gepeinigten, obgleich er einem anderen Mann das Leben geraubt und damit eines der widerlichsten Verbrechen begangen hatte, die man im Angesicht des Herrn verüben konnte. Anselm entließ einen lautlosen Rülpser. Es war nicht an ihm, zu richten. Das war die Aufgabe des Herrn. Er beobachtete, wie zwei der Gardisten den Mann an den Armen packten und wegzerrten. Einige vom Lärm geweckte Anwohner sahen von ihren Fenstern aus zu, wie der dritte vor dem Boot mit der Leiche Stellung bezog.

»Geht schlafen! Wir haben einen Mörder gefasst«, rief er den Gaffern zu.

Vor Anselms Füßen zeigte eine Blutlache, wo dieser Mörder eben noch gelegen hatte. Er blickte den Gardisten nach, die den Mann rücksichtslos in Richtung Brücke schleiften. Dann schaute er auf die Leiche im Boot hinab. Er fühlte sich hundeelend. Dieses Erlebnis zu später Stunde hatte ihn schlagartig ausgenüchtert.

Wolfach im Schwarzwald, 15. November, anno 1697

Jupiters Fell dampfte vor Anstrengung, als das Ross einen fast zwanzig Fuß langen, krumm gewachsenen Eichenstamm über den festgetretenen Schnee zog. Die Rufe seines jungen Herrn spornten das Tier weiter an. Jacob achtete jedoch darauf, den Hengst nicht zu übermütig werden zu lassen. Jupiter war ein Heißsporn und schoss in seinem jugendlichen Leichtsinn gerne über das Ziel hinaus. In dieser Hinsicht waren sich das Pferd und sein Herr recht ähnlich.

»He, macht langsam!«, mahnte der alte Knecht Valentin, der auf einem Baumstamm neben seinem Wallach saß. Er kaute ein Stück Speck und ließ sich vom Atem des Pferdes wärmen.

Normalerweise war das Herausziehen der Eichenstämme Arbeit für zwei Pferde, doch am steilen Hang bei der Burgruine war es eng, und das Ross, das Valentin führte, war wie der Knecht längst in der zweiten Hälfte seines Lebens angekommen.

Jacob zügelte Jupiter, der die schwere Eiche ruckend den Hang hinaufzog. Am Holzweg, wo mehr Platz war, würde Jacob die dicke Seite des Stamms auf den Schlitten legen und Jupiter dadurch die Arbeit erleichtern. Doch bis zum Weg lag noch das steilste Stück der Böschung vor ihnen.

Jacob ließ die langen Zügel sinken und blieb etwas zurück. »Los, Jupiter, zieh!«

Das Ross legte sich kräftig ins Zeug. Ein Ruck durchlief den krummen Stamm.

»Zieh, Jupiter!«, rief Jacob noch einmal und schnalzte laut mit der Zunge, doch sosehr der Hengst auch zog, sosehr sich die Kette spannte, der Stamm hatte sich irgendwo verhakt und ließ sich nicht mehr bewegen.

Jacob ging einen Schritt auf sein Ross zu, um es zu zügeln, doch genau in diesem Moment war ein lautes Knacken zu hören. Jupiter schoss förmlich nach vorne, und der Stamm machte einen Satz. Das hintere Ende der Eiche schnellte seitlich auf Jacob zu, der instinktiv mit einem hohen Sprung in die Luft auswich. Keinen Augenblick zu früh: Die Eiche hätte seine Beine zertrümmert, wenn er stehen geblieben wäre.

Jacob landete auf dem Eichenstamm, balancierte kurz darüber und sprang wieder hinunter, bevor er den ausladenden Ästen einer Tanne zu nahe kam.

Jupiter stemmte die tellergroßen Hufe kraftvoll in den Schnee, wobei sie tief im Waldboden darunter versanken, und zog schnaubend weiter. An den zuckenden Ohren konnte man den hohen Grad seiner Anspannung ablesen.

Valentins Stimme hallte durch den Wald: »Langsam, langsam!«

»Los, los, zieh!«, trieb Jacob sein Pferd gegen den Rat des alten Knechts weiter an. Sie waren mitten am steilsten Stück. Er durfte Jupiter jetzt nicht bremsen. »Zieh, Jupiter!«, rief er entschlossen.

Ziehen konnte Jupiter. Dicke Muskelstränge zeichneten sich unter dem Winterfell deutlich ab, der breite Hals, um den das Kummet lag, strebte voran, und die massigen Beine drückten sich Schritt für Schritt durch den Schnee bergan. Es folgte ein letzter kräftiger Ruck. Pferd, Herr und Stamm hatten den steilen Aufstieg hinter sich gebracht. Die Eiche lag endlich auf dem Weg, und der Hengst schnaubte erleichtert. Jacob kramte die letzte Möhre aus seiner Jackentasche und hielt sie ihm auf der flachen Hand hin. Jupiters Riesenmaul war sofort zur Stelle und schnappte gierig nach der Möhre.

»Langsam«, sagte Jacob amüsiert. »Sonst ist gleich meine Hand ab.« Mit festen Schlägen tätschelte er Jupiters gewaltigen Hals. Das schwarzgraue Fell war nass vor Schweiß.

Der siebenjährige Hengst war ein Holländisches Kaltblut. Jacobs Vater hatte von einer seiner Reisen ins ferne Köln eine stattliche Stute mit nach Hause gebracht. Dass sie trächtig war, hatte bei seiner Heimkehr noch keiner gewusst. Drei Monate später war es dann so weit gewesen: Ein dunkelgraues Fohlen landete mit dem Kopf zuerst auf dem Stallboden und kämpfte sich kurz danach wackelig auf die Beine. Genau an Jacobs zehntem Geburtstag, dem 17. September. Vater hatte das als Zeichen gedeutet, dass sein Sohn sich um das Ross kümmern sollte.

Jacob setzte den Hammer mit dem eingravierten Hauszeichen seines Vaters auf die Schnittfläche des Eichenstammes. Mit der flachen Seite der Axt schlug er einmal fest darauf und markierte so den Stamm mit einem kleinen Lu und einem großen F: Eigentum von Ludwig Finkh. Jetzt mussten sie den Stamm nur noch zur Sammelstelle bringen, von wo aus er über eine Rutsche den Weg ins Tal antreten würde. Dann wäre ihr Tagwerk getan.

»Jacob!« Ein Mädchen kam über den Holzweg angelaufen und winkte aufgeregt.

Schon von Weitem erkannte er Dorothea, die Tochter des Ochsenwirts, die ihm früher oft mit Jupiter geholfen hatte. Klein und zierlich war sie, mit einem hübschen Gesicht und wachen Augen. Ihr dunkles Haar war zu einem Knoten aufgesteckt. Die weiße Leinenhaube, die eigentlich auf das Haar gehörte, war ihr offenbar beim Laufen heruntergefallen, denn sie hielt sie in der Hand. Ihr langes, schweres Wollkleid hatte sie vorne etwas angehoben, um nicht auf den Saum zu treten.

Jacob winkte ihr kurz zu und bereitete den Schlitten für seinen Einsatz vor.

»Valentin? Komm hoch zu uns!«, rief er in den Wald hinein und erntete ein unwirsches Brummeln des Alten. Kurz darauf aber verkündeten die Glöckchen am Zaumzeug des Wallachs, dass der Knecht und das Tier sich in Bewegung gesetzt hatten.

»Jacob!«, rief Dorothea erneut, dabei stand sie schon vor ihm. Sie war völlig außer Atem und stützte sich mit beiden Händen an seiner breiten Brust ab, um zu Luft zu kommen. Offenbar war sie den ganzen Weg vom Tal hierher gerannt.

»Ah, die Dorothea! Was machst du denn hier oben?«, fragte Valentin, der den Holzweg inzwischen fast erreicht hatte.

»Dein Vater«, sagte sie aufgeregt zu Jacob und holte noch einmal tief Luft. »Er ist zurückgekehrt aus Stühlingen.«

»Sie sollten doch erst morgen wiederkommen«, erwiderte Jacob überrascht.

»Ja, aber dein Vater ist schon zurück und schickt nach dir. Du sollst ins Schloss kommen. Die Schifferschaft hat ihre Familien, viele Flößer und überhaupt fast die halbe Stadt einbestellt. Im Moment sind die Schiffer bei Papa im Ochsen. Um sechs Uhr sollen wir dann alle im Schloss sein. Du auch. Es muss wirklich ungeheuer wichtig sein!«

≈

»He, Johann! Den Wein kannst du auch gleich hier bei uns lassen«, rief einer der Flößer am Stammtisch. Die anderen, kräftige Kerle in derber Kleidung, johlten belustigt.

»Keine Sorge, die Emma schenkt euch gleich nach«, antwortete Johann Gerber.

Der Ochsenwirt war ein nicht besonders groß gewachsener Mann mit silberfarbenen Locken. Er balancierte gerade vier große, bis zum Rand gefüllte Weinkrüge aus Steingut. Seinen besten Rebensaft schenkte er nicht an jeden aus, nur an gute Freunde oder besonders zahlungskräftige Kunden. Und natürlich an die Mitglieder der Schifferschaft. Dass der Wein, den sich die einfachen Flößer leisten konnten, saurer war, konnte man an einer Hand abzählen. Die Rechnung war ganz einfach.

Rechnen konnte Johann Gerber besser als sonst ein Mann in Wolfach. Sein Talent, selbst mit den größten Zahlen sicher umzugehen, hatte ihn dahin gebracht, wo er heute war: Er besaß mit dem Ochsen die schönste Wirtschaft der Stadt, nahm Pachtzahlungen für vier Höfe entgegen und nannte ein riesiges Stück Wald sein Eigen. Wirklich mit Stolz erfüllte ihn jedoch, dass er ein respektiertes Mitglied der ehrenwerten Wolfacher Schifferschaft war und als deren Rechner die Bücher der Gilde führte.

Mit den Weinkrügen in der Hand stieg Johann die steile Treppe zum kleinen Saal hinauf. Dass drinnen heftig diskutiert wurde, hörte er schon von Weitem. Aber verstehen konnte man durch die dicke Eichentür kein Wort. Johann nickte zufrieden. So sollte es sein. Mit dem Ellenbogen drückte er den Türgriff herunter und stieß die Tür auf. Der Lärm verstummte sofort. Neunzehn Augenpaare blickten in seine Richtung, um sich zu vergewissern, dass kein Außenstehender eintrat, sondern ein Mitglied der Schifferschaft.

Heute saßen sie alle zusammen: die Männer, die die Geschicke Wolfachs lenkten und dafür sorgten, dass die Stadt im Kinzigtal florierte. Allen voran Ludwig Finkh, Oberhaupt einer der einflussreichsten Flößerfamilien und gewählter Vorsitzender der Schifferschaft. Sein Wort besaß im Ort und weit darüber hinaus Gewicht. »Hauptmann Finkh« nannte man ihn hinter vorgehaltener Hand.

In der vergangenen Woche waren er und zwei andere Meister der Schifferschaft nach Stühlingen aufgebrochen, um am fürstlichen Hof mit Vertretern des Landgrafen Prosper Ferdinand von Fürstenberg zu konferieren, wozu eine wohlfeil formulierte Einladung sie herbeizitiert hatte. Jetzt waren die drei mit wichtiger Kunde zurückgekehrt.

Ludwig Finkh, mit dreiundvierzig Jahren der jüngste Vorsitzende, den die Gilde je gehabt hatte, saß am Kopfende der Tafel. Zu seiner Rechten thronte Kurt Gebele, fast zwanzig Jahre älter und für den Unterhalt und die Reparatur der Riesen, der Holzrutschen im Wald zuständig, links von ihm leerte Werner Immanuel Lempp gerade seinen Becher. Seit einem Jahr war er Kurt Gebeles Schwiegersohn. Niemand kannte die Kinzig so gut wie er, der mit seinen Leuten bei Wind und Wetter dafür sorgte, dass die Wehre und Staustufen des Flusses in floßbarem Zustand waren.

»Du kommst genau zur rechten Zeit«, rief Lempp und hielt Johann den leeren Becher hin.

»Wenn wir jetzt alle wieder etwas zum Trinken haben, können wir vielleicht langsam zur Abstimmung kommen«, dröhnte Ludwig Finkhs markante Stimme durch den Saal.

Johann hatte genug von seinem Bericht mitbekommen, um Stellung zu beziehen. »Ich weiß nicht, ob ich mich über die Nachrichten freuen kann, Ludwig«, nahm er die Position der Skeptiker ein. Diplomatisch, wie er war – für einen Wirt eine recht nützliche Eigenschaft –, fasste er aber auch die Position der Befürworter kurz zusammen: »Wenn uns aber nichts anderes übrig bleibt, und genau so klingt dein Bericht, hilft kein Lamento. Dann müssen wir in die Hände spucken und alles daransetzen, dass die Wolfacher Schifferschaft am Ende mit einem blauen Auge aus der Sache herauskommt. Am liebsten allerdings wäre mir ein saftiger Gewinn!«

Von allen Seiten war zustimmendes Raunen zu hören.

Ludwig nickte seinem Freund und engsten Vertrauten zu. »Das ist es, was ich von unserem Rechner hören möchte«, warf er in die Runde. »Und von allen anderen auch!«

»Aber das Risiko ist unüberschaubar«, mahnte Paul Schmider, ein hochgewachsener, hagerer Kerl in den Fünfzigern mit tropfender Hakennase, die er immer wieder am Ärmel seiner Jacke abwischte.

»Das haben wir jetzt lange genug diskutiert, Paul!« Ludwigs Fäuste schlugen auf den Tisch, dass die Weinbecher wackelten. »Jetzt muss eine Entscheidung her!«, verkündete er und sprang auf.

Paul Schmider stierte finster vor sich hin, sagte aber nichts mehr.

»Genau!«, rief Johann. »Wenn wir noch länger streiten, sauft ihr noch meinen ganzen guten Wein weg!«

Einige der Schiffer lachten, andere reizte der Spruch nur zu einem müden Lächeln.

»Wir als Schiffer haben das seit Jahrhunderten verbriefte Recht, den Holzhandel zu bestimmen«, nahm Ludwig Finkh den Faden wieder auf. »Alle, die wir hier sitzen, sind dadurch reich geworden. Aber mit einem solchen Recht gehen auch Pflichten einher. Jeder von uns hat seinen Bereich, um den er sich kümmert. Wenn einer seiner Aufgabe nicht ordentlich nachkommt, wirft das die gesamte Schifferschaft zurück. Nehmt zum Beispiel den Kurt Gebele.« Er zeigte auf den Mann zu seiner Rechten.

»Was ist mit mir?«, fragte der überrascht.

»Nur ein Beispiel, Kurt, nur ein Beispiel. Stellt euch vor, der Kurt kümmert sich nicht mehr um die Riesen.«

»Das soll mal einer wagen, mir das an den Kopf zu werfen!«, brauste Kurt Gebele auf.

Ludwig lachte. »Ihr seht, was ich meine. Was nutzt es, wenn die Bäume gefällt, aber nicht sicher über die Riesen ins Tal rutschen können? Oder nehmt Kurts Schwiegersohn, unseren Freund Werner Immanuel Lempp. Was nutzt das schönste Kinzigfloß, wenn der Werner sich nicht darum kümmert, dass die Wehre das Wasser halten und die Ufer nicht ständig weggespült werden?« Ludwig machte eine kurze Pause, bevor er weitersprach. »Einen Großteil der Leute in Wolfach halten wir in Lohn und Brot. Entweder sie arbeiten für uns, oder sie leben davon, uns ihre Waren zu verkaufen. Nennt mir nur einen einzigen Mann, der nicht wenigstens einen Teil seines Lebensunterhaltes der Schifferschaft zu verdanken hat.«

Keiner sagte etwas.

»Die Menschen von Wolfach – sie sind unsere größte Verantwortung. Und wenn wir jetzt gleich ins Schloss hinübergehen und unseren Familien und Freunden, unseren Mitarbeitern und Helfern erzählen, was zu tun ist, dann möchte ich für alle Schiffer sprechen. Ohne Ausnahme. Lasst uns allen Zwist vergessen, ansonsten müssen wir scheitern.«

Ludwig stützte sich mit beiden Händen auf der Tischplatte ab. Reihum blickte er jedem einzelnen Schiffer einen Moment in die Augen, bevor er weitersprach: »Wenn ich euch jetzt frage, ob ihr hinter mir steht, dann solltet ihr wissen, dass ich die Schifferschaft noch heute verlassen werde, wenn sich auch nur ein Einziger von euch gegen mich ausspricht!«

Auf diese Ankündigung hin brach ein Tumult los. Einige der Schiffer riefen wild durcheinander, andere blickten Ludwig Finkh nur entsetzt an. Manch einem klappte vor Überraschung die Kinnlade herunter. Wieder andere sahen so aus, als überlegten sie, ob man die einmalige Chance nicht ergreifen sollte, den Hauptmann ein für alle Mal loszuwerden.

Das Spiel war eröffnet.

»Wer einig einstehen will für die Landgrafschaft Fürstenberg, für Wolfach, für unsere Familien und deren Zukunft, wer auf meiner Seite steht, der hebe jetzt die Hand!«, forderte Ludwig Finkh.

Johanns Hand schoss als erste in die Höhe. Werner Immanuel Lempp und sein Schwiegervater taten es ihm nach, dann folgten mehr und mehr Schiffer ihrem Beispiel. Schließlich fehlte nur noch die Stimme von Paul Schmider.

»Paul?«, rief Johann drohend.

»Schläfst du?« Schmiders Sitznachbar stieß ihn mit dem Ellenbogen an.

Als sich alle Köpfe ihm zuwandten, hob auch Paul Schmider langsam die Hand, rieb sich damit seine laufende Hakennase und reckte sie schließlich in die Höhe.

≈

Dorothea kam nach kurzem Verschnaufen schnell wieder zu Kräften. Sie streichelte Jupiters weiche, warme Nase, während Jacob und Valentin sich kurz berieten und beschlossen, die Baumstämme für heute liegen zu lassen. Wenn Ludwig Finkh rief, erschien man besser pünktlich. Selbst wenn man sein Sohn war. Vor allem, wenn man sein Sohn war.

»Und er hat nicht einmal angedeutet, worum es geht?«, fragte Jacob Dorothea, während sie die Pferde von den langen Zügeln und der Kette befreiten, mit der die Stämme gezogen wurden.

»Nein, nur dass ich schnell zu dir laufen soll.«

»Wirkte er froh, oder klang er besorgt?«, versuchte Jacob, mehr herauszufinden.

Aber Dorothea wusste es nicht, und weil es keinen Sinn hatte, weiter nachzuhaken, unterbrach Jacob sie nicht, als sie stolz erzählte, dass ihr Vater ihr Schmuck geschenkt habe.

»Du kannst ihn dir am Sonntag beim Kirchgang anschauen«, sagte sie und plapperte fröhlich weiter.

Am Sammelplatz packten sie die Werkzeuge auf die schweren Schlitten und spannten Jupiter und den Wallach davor. Jacob hob Dorothea hoch und setzte sie mitten auf einen der Schlitten.

Sie kicherte und wickelte sich in eine Decke. »Bin ich auch gut eingepackt?«

Tatsächlich war ein Stück ihres Rückens unbedeckt geblieben. Jacob beugte sich zu ihr und zog die Decke fest um sie. Jetzt konnte sie beim besten Willen nicht mehr frieren – und sich kaum noch bewegen.

Valentin verzog sein wettergegerbtes, faltiges Gesicht zu einer schiefen Fratze, die Anzüglichkeit ausdrücken sollte. Jacob war seit zwei Jahren beinahe täglich mit dem Alten im Wald, da verstand man sich auch ohne Worte. Er versuchte, die Grimassen des Knechts zu ignorieren. Irgendwann würde es ihm schon langweilig werden.

Mit jedem Schritt hinab ins Tal wurde der Schnee auf dem Weg schwerer und feuchter. Sie gingen an stolzen Tannen, mächtigen Kiefern, in die Höhe strebenden Buchen und Eichen vorbei, die sich mit knorrigem Wurzelwerk am moosbedeckten Fels festklammerten. Unterwegs trafen sie auf andere Waldarbeiter, die ebenfalls auf dem Heimweg waren. Manche wollten wie Jacob zum Schloss, andere strebten einfach dem warmen Feuer ihres Zuhauses entgegen.

Tatsächlich setzte bereits die Dämmerung ein, die Mitte November nur kurz war. Die Nacht, das wusste Jacob, würde heute sehr düster werden, denn erst vor zwei Nächten war Neumond gewesen. Magister Praetorius hatte ihn gelehrt, dass sich der Mond zu dieser Zeit zwischen Erde und Sonne befand. Der Trabant war weiterhin da, aber nur seine Rückseite, die von der Erde aus nicht zu sehen war, wurde von der Sonne angestrahlt. Heute Nacht würde nur eine dünne Mondsichel sichtbar sein. Weniger Mondlicht bedeutete aber auch, dass die Sterne gut zu sehen waren. Jacob würde in dieser Nacht wahrscheinlich die Gestirne beobachten und nicht viel Schlaf bekommen.

Er warf einen Blick in den Himmel, der noch von klarem, dunklem Blau war. Im Norden leuchtete bereits der Polarstern. Jacob machte auch ein paar andere Gestirne aus, deren Glanz sich bereits erahnen ließ. In einer Stunde würden sie glitzernd das Firmament erobert haben.

Jacob war gespannt auf die Neuigkeiten, die die Schiffer aus Stühlingen mitgebracht hatten. Vater hatte vor der Abreise seine Sorge geäußert, der Landgraf wolle ihnen vielleicht das alleinige Recht des Holzverkaufs nehmen. Der Fürstenberger hatte bis vor Kurzem das Kinzigtal mit zwei Bataillonen gegen die Franzosen verteidigt. Zum Glück hatte der Sonnenkönig den Herzog von Choiseul und seine zwanzigtausend Soldaten starke Übermacht über den Rhein zurückbeordert, bevor das Kinzigtal Schauplatz einer neuen Schlacht werden konnte. Man sprach davon, dass Prosper Ferdinand im Anschluss nach Wien aufgebrochen sei, um sich dort mit seiner Leidenschaft, dem Glücksspiel, zu zerstreuen. Immer drehte sich alles um das Geld, das die Hochwohlgeborenen brauchten, um Residenzen zu errichten, Heere auszuheben und zu unterhalten, Ländereien zu kaufen oder Kriegsschulden zu begleichen. Ganz zu schweigen von all dem Prunk, den sich ein normaler Mann nicht einmal vorstellen konnte.

Der Schwarzwald bot dem Landgrafen dabei ein gesichertes Einkommen. Die Erze aus den Minen fanden weithin Abnehmer und schienen nicht versiegen zu wollen. Und das Holz, aus dem ganze Flotten und Städte gebaut wurden, wuchs beinahe schneller nach, als man die Bäume schlagen und die wertvollen Stämme aus dem Wald holen konnte. Und trotzdem wollten die hohen Herren immer mehr.

Sie näherten sich Wolfach von Norden her. Je weiter sie ins Tal hinabstiegen, umso mehr vermischte sich der feuchte Schnee mit dem braunen Schlamm des Weges. Aus dem Turm von St. Laurentius erklangen fünf laute Schläge, als die Stadt, in der Jacob sein ganzes bisheriges Leben verbracht hatte, vor ihnen auftauchte.

Früher hatte Wolfach nur aus der heutigen Vorstadt bestanden. An den Jahreszahlen, die an einigen Häusern standen, konnte man ablesen, dass die Bauten südlich der Kinzig erst später dazugekommen waren. Dort hatten die Menschen mehr Platz gehabt, um sich auszubreiten. Man hatte das alte Schloss ausgebaut und eine Stadtmauer gezogen, um die ein doppelter Wassergraben verlief. Dieses riesige Grabensystem wurde jedoch nur in Notfällen oder bei Hochwasser geflutet. Zugang zur Stadt boten das befestigte südliche Tor, das Teil des Schlosses war, der schmuckvolle Torturm im Norden sowie ein kleineres Tor am Gassensteg, der Brücke über die Kinzig. Dort wachte eine Figur des Johannes Nepomuk, des Schutzpatrons der Flößer, über die Wolfacher Bürger.

Jacob und seine Begleiter überquerten den Gassensteg und betraten die Stadt.

»Kommst du morgen Abend zum Tanz?«, wollte Dorothea von Jacob wissen.

»Ich weiß es noch nicht«, antwortete er.

»Natürlich wird er da sein, Liebes«, warf Valentin ein und bedachte Jacob mit einem verschmitzten Blick.

»Dann werde ich dir einen Tanz reservieren. Aber wir sehen uns ja sicherlich nachher noch, mein lieber Jacob.« Dorothea wartete seine Reaktion nicht ab, sondern lief in Richtung des Ochsen davon.

»Mein lieber Jacob«, äffte Valentin sie nach und spitzte die Lippen in Jacobs Richtung.

»Jetzt hör schon auf! Man könnte meinen, du wärst ein junger Heißsporn.«

»Jung geblieben im Geiste, mein lieber Jacob.«

Zuhause gingen sie zuerst in den Stall und versorgten die beiden Rösser, die sich heißhungrig über das Heu in der Raufe hermachten. Obwohl sie Fleisch, Eier, Milch und Käse meist auf dem Markt kauften, hielt sich Jacobs Vater für alle Fälle drei Rinder, eine kleine Ziegenherde und einige Schweine sowie Geflügel. Während die Schweine in einem eigenen Stall untergebracht waren, teilten sich Ziegen und Kühe, die im Sommer auf der Weide waren, über Winter den großen Stall mit dem Federvieh und den beiden Pferden. Die Enten und die beiden Gänse verteidigten die hintere Ecke todesmutig vor den Vierbeinern. Die Hühner dagegen waren überall im Stall verteilt. Eine Henne musste Jacob sogar aus der Raufe vertreiben, wobei er tatsächlich ein kleines braunes Ei fand.

Solange Jupiter nicht da war, hatte eine magere, aber unerschrockene Kuh das Sagen im Stall. Kam der riesenhafte Hengst zurück, verzog sie sich zu ihren Artgenossen und ließ auch den rangniedrigeren Wallach in Ruhe sein Heu fressen.

Valentin verschwand bald in seiner Kammer, während Jacob am Brunnen im Hof Jacke, Ober- und Unterhemd auszog und sich mit dem kalten Wasser den Schweiß vom Leib wusch. Die Arbeit im Wald hatte aus dem Knabenkörper den eines Mannes gemacht, der nicht nur Dorothea, sondern auch anderen Mädchen im Ort gefiel. Jacob war mit seinen siebzehn Jahren bereits einen halben Fuß größer als die meisten Männer in Wolfach, hatte breite Schultern und strohblondes, glattes Haar. Vor zwei Jahren hatte es sich bei den Mädchen zu einem Wettbewerb entwickelt, Jacobs Haare anzufassen, was ihn damals sehr geärgert hatte. Am meisten faszinierten die Mädchen aber seine leuchtend blauen Augen, die seinem Gesicht angeblich einen geheimnisvollen Ausdruck verliehen. Jacob sprach nicht viel, aber in seinen Augen glaubten die Mädchen, vieles lesen zu können. »Die Augen und die Haare von der Mutter, die starken Arme vom Vater und im Kopf nur Spinnereien«, sagte sein Onkel Leopold oft.

Im Haus war es erstaunlich ruhig. Jacob traf nur die alte Martha an, die vor Jahren erblindete Magd, die schon seinen Vater als Kind versorgt hatte. Nach dem frühen Tod von Jacobs Mutter hatte sie auch deren Rolle notdürftig übernommen. Sie saß in der Küche, hatte die Füße auf einen Schemel gelegt, der vor dem Ofen stand, und streichelte Fänger, den schwarzen Kater auf ihrem Schoß.

Jacob begrüßte sie mit einem Kuss auf die Stirn.

»Musst dich beeilen, Jacobchen«, sagte Martha mit brüchiger Stimme. »Die anderen sind schon im Schloss.«

»Möchtest du denn nicht mitkommen?«

Martha tat empört. »Nein, nein! Lass mich alte Frau bloß in Ruhe! Ich muss die Katze streicheln.«

Jacob zog sich rasch ein frisches Hemd an und lief los.

Bis zum Schloss waren es nur wenige Minuten Fußweg. Wie allen Wolfachern war auch Jacob die Geschichte dieses prächtigen Gebäudes bekannt: Wirklich fertiggestellt war es erst seit sechzehn Jahren. Es sollte einmal die Residenz des Landgrafen werden, doch die Wolfacher warteten noch immer auf einen Umzug Prosper Ferdinands. Dass dieser unter Prinz Eugen von Savoyen und Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden gegen die Türken ziehen wollte, machte es nicht wahrscheinlicher, dass Wolfach bald die Ehre seiner dauerhaften Anwesenheit zuteilwerden würde. Heute diente das Schloss den Amtsleuten als Verwaltungssitz und manchmal auch den Bürgerlichen für wichtige Zusammenkünfte.

Mit mehr als fünfundfünfzig Klaftern Länge bildete die helle Fassade zugleich die Befestigung der Stadt nach Süden hin. Jacob hatte die Länge selbst nachgemessen. Tatsächlich konnte er sich fünfundfünfzig Mal mit ausgebreiteten Armen vor das Gebäude stellen, und selbst danach blieben noch ein paar Fuß übrig. Ohne jeden Zweifel: Es musste sich um das größte Gebäude weit und breit handeln. Selbst Magister Praetorius hatte das Schloss bei seiner Ankunft vor fünf Jahren anerkennend gemustert und befunden, es könne mit manchem weit berühmteren Schloss konkurrieren. Nur das Dekor, so meinte er, sei eher spärlich ausgefallen.

Zufälligerweise war Magister Praetorius einer der Ersten, die Jacob im Schloss antraf.

»Da bist du ja endlich. Dein Vater wird schon ungeduldig«, begrüßte sein Lehrer ihn mit seiner näselnden Stimme.

Magister Anton Praetorius war ein umfassend gelehrter Mann. Er hatte in verschiedenen Ländern studiert und seine Forschungen betrieben, war allerdings zuletzt vor Schergen des Sonnenkönigs geflohen und im Schwarzwald gelandet. Jacob wusste nicht immer, ob er glauben konnte, was der kleine Mann mit dem weißen Haar und dem wirren Bart über sein Leben erzählte. Diesbezügliche Fragen beantwortete er stets ausweichend, und manches Mal war Jacob sicher, Widersprüche in seinen Geschichten erkannt zu haben.

Vollkommenes Vertrauen schenkte Jacob ihm aber in seiner Lehre. Viermal in der Woche trafen sie sich zum Unterricht. Jacob liebte diese gemeinsame Zeit und wünschte, er hätte mehr Gelegenheit, dem Magister zuzuhören und über die Fragen nachzudenken, die die großen Denker der Menschheit umtrieben. Sein Vater hingegen wollte, dass Jacob praktisches Wissen erlangte, und wurde zornig, wenn der Magister seinem Sohn zu viele »unnütze Flausen« in den Kopf setzte.

»Wenn keine Wolken aufziehen, wird heute ein guter Abend sein, um die Sterne zu beobachten«, bemerkte Jacob.

Magister Praetorius wiegte den Kopf hin und her und sagte: »Wenn keine Wolken aufziehen, mein Junge, wird die Nacht so kalt werden, dass ein gebrechlicher alter Mann besser in der Nähe eines Ofens bleibt. Ich bevorzuge mittlerweile die Konstellationen des Sommerhimmels.«

Draußen war es bereits dunkel, als sie den weiß getünchten Festsaal betraten. Trotz der vielen Leute und des großen Kaminfeuers wirkte der Saal kalt und klamm. Es roch nach Schweiß, Rauch und dem verbrennenden Talg der Lampen, die die Szenerie in flackerndes Licht tauchten.

Jacob hatte kaum Gelegenheit, seinen Vater zu begrüßen. Ludwig Finkh war beschäftigt. Er gab Fingerzeige und knappe Kommandos, lachte lautstark über witzige Bemerkungen, wechselte hier und da ein paar Worte und zeigte damit allen, dass er der Vorsitzende der Schifferschaft war. Da blieb wenig Zeit für den Sohn, den er mit einem kräftigen Schlag auf die Schulter und ein paar knappen Worten vertröstete.

»Ich hoffe, du verstehst, dass ich jetzt keine Zeit habe. Wir reden später, Jacob. Am besten morgen.«

Auch Jacobs Stiefmutter Elisabeth war beschäftigt. Sie konnte die Zwillinge Thomas und Martin, Jacobs Halbbrüder, kaum davon abhalten, immer wieder zu ihrem Vater zu rennen. Die beiden waren jetzt sechs Jahre alt und zappelig wie junge Marder.

Die meisten anderen im Saal, abgesehen von den Amtmännern, die öfter einmal wechselten, waren Jacob fast ebenso vertraut wie seine Familie. Die Familien der Schifferschaft kannten sich untereinander gut, auch wenn bei Weitem nicht alle freundschaftlich miteinander verbunden waren. Vor allem im Sommer, wenn die Männer auf große Reise gingen, verbrachte man viel Zeit miteinander.

Jacob schüttelte viele Hände und erwiderte das freudige Winken anderer. Auch Dorothea schaute mehrfach zu ihm herüber, blieb aber bei ihrer Mutter, die mit anderen Schifferfrauen sprach.

Plötzlich ging ein Raunen durch die Menge, eine leichte Unruhe. Mehr und mehr Köpfe wandten sich nach vorne, wo nun Ludwig Finkh vor der großen Tafel stand, an der die Gildenmeister und Oberamtmann Weber Platz genommen hatten. Ernst und stolz überblickte Jacobs Vater den Saal. Wer noch redete, bekam von einem Nachbarn schnell einen Stoß mit dem Ellenbogen verpasst oder ein »Psst« zugeraunt.

Jacob bemerkte ein flüchtiges Zucken in den Mundwinkeln seines Vaters. Wer ihn nicht so gut kannte, würde das leichte Lächeln nicht wahrnehmen, aber Jacob wusste, dass es dem Hauptmann gefiel, wenn die Menschen ihm solchen Respekt entgegenbrachten.

Alle Blicke im Saal ruhten nun auf Ludwig Finkh. Obwohl sicherlich dreihundert Menschen versammelt waren, hätte man eine Stecknadel fallen hören können.

»Danke, dass ihr alle gekommen seid«, sagte Ludwig mit seiner tiefen, kräftigen Stimme. »Seine Hochgeboren, Landgraf Prosper Ferdinand von Fürstenberg, lässt euch seine Grüße übermitteln. Er selbst ist auf dem Weg zum Kampf gegen die Türken, die immer noch versuchen, das Christentum zu überrennen, aber von mutigen Männern zurückgeschlagen werden. Wir sind alle gewiss, dass unser Landgraf Prosper Ferdinand siegreich aus dem Krieg heimkehren wird, und möchten nun zuerst für die Gesundheit und Unversehrtheit unseres Herrn Landgrafen beten.«

Jeremias Renz, der Pfarrer, stand mithilfe eines Dieners von seinem Stuhl auf und ging auf zittrigen Beinen nach vorne. Er bekreuzigte sich, und alle im Saal taten es ihm nach. Die schwache Stimme des Priesters, der mit schlaff erhobenen Armen auf Latein vorbetete, war kaum zu hören. Er schloss mit dem Pater Noster, gefolgt von einem kollektiven »Amen«. Dann wurde Pfarrer Renz zurück zu seinem Stuhl geführt.

Ludwig Finkh nahm wieder seinen Platz ein. Er berichtete ausführlich von dem freundlichen Empfang im Stühlinger Schloss durch die Stellvertreter des Landgrafen und lobte den abwesenden Landesherrn für seine grenzenlose Weisheit und Voraussicht, die Amtsgeschäfte in Wolfach in die Hände von Oberamtmann Ignatius Weber gelegt zu haben. Der Angesprochene deutete eine dankbare Verbeugung an, wobei das Haar seiner dunklen Lockenperücke prächtig wippte.

Jacob merkte den Zuhörern an, dass diese gespannt darauf warteten, zu erfahren, warum man sie herbeigerufen hatte. Er selbst wurde ebenfalls immer neugieriger. Eigentlich war es gar nicht die Art seines Vaters, so schmeichelnd und salbungsvoll über den Stühlinger Hof zu reden. Auch andere im Saal schienen sich zu wundern: Manch einer wurde schon unruhig und stellte im Flüsterton Vermutungen an, was wohl folgen würde.

Ludwig entging das offenbar nicht, denn er wurde sogleich konkreter. »Ihr wisst alle, dass im neuen Jahr die Arbeiten für ein Floß nach Köln beginnen sollen.«

Sofort wurde es wieder erwartungsvoll still im Saal. Ein Floß war ein Thema, mit dem in Wolfach jeder etwas anfangen konnte.

»Es haben sich Änderungen ergeben.«

Gespanntes Raunen erhob sich.

»Wartet ab, und hört mir zu!«, rief Ludwig und hob abwehrend die Hände. »Lasst mich in Ruhe berichten. Streiten können wir im Anschluss noch genug.«

Er wartete, bis es wieder still wurde, und fuhr dann fort: »Ein Bote aus Amsterdam ist mit trauriger und erfreulicher Kunde nach Stühlingen gereist. Er berichtete, dass ein holländischer Handelsmann gestorben sei. Ausgerechnet der Abnehmer des Holzes, das wir nach Köln liefern sollten.«

Wieder ging ein Raunen durch den Saal, aber Ludwig brachte die Wolfacher mit einer Geste zum Schweigen.

»Doch dieser verstorbene Händler, ein Herr de Groot, hat vor seinem Tod einen Nachfolger eingesetzt. Es handelt sich um den Handelsmeister Baltrecht, der uns ausrichten ließ, dass ihm das Schwarzwälder Holz das liebste sei. Und ich sage es euch gleich: Wir bekommen einen Spitzenpreis!«

Beim letzten Satz erhob Ludwig Finkh die Stimme und die Faust. Jacob war einer der wenigen, die nicht laut jubelten. Er kannte seinen Vater. Hatte er gute Nachrichten zu verkünden, brauchte er sie nicht mit großen Gesten zu unterstreichen. Wo also war der Haken?

»Wir können gut verdienen an diesem Handel«, griff Ludwig seine Rede wieder auf. »Handelsmeister Baltrecht hat den Vorschlag gemacht, dass wir den Zwischenhandel in Köln ausschalten. Die Kölner Händler kaufen unser Holz billig und geben es teuer weiter. Das wird jetzt anders.« Erneut erhob Ludwig seine Stimme. »Ohne Zwischenhändler spart Baltrecht erhebliche Kosten. Und er hat zugestimmt, dafür unseren Lohn zu erhöhen!«

Viele der Zuhörer klatschten.

»Mehr Lohn klingt gut«, rief Jeremias Müller, der zwei Mühlen an der Wolf betrieb. »Aber wie soll das gehen, den Zwischenhandel in Köln ausschalten?«

»Das möchte ich euch gerne erklären, Jeremias«, reagierte Ludwig auf den Zwischenruf. »Wir wissen alle, wie viel Arbeit es ist, ein Holländerfloß zu bauen und den Rhein hinabzubringen. Das fängt beim Holz an, das gefällt und nach Wolfach transportiert sein will. Wir binden die Stämme unter viel Schweiß zu Flößen zusammen, bringen sie die Kinzig hinab, bauen größere Flöße und nehmen eine gefahrvolle Reise auf uns. Viele Wochen sind wir unterwegs, getrennt von unseren Familien, schlafen in Hütten auf hartem Boden statt in unseren Betten in den Armen unserer Frauen. Und in Köln verscherbeln wir die Flöße an einen der großen Holzhändler, bevor wir uns auf den beschwerlichen Fußmarsch zurück nach Hause machen. Der Weg ist weit, oder?«

Aus dem Publikum gab es zustimmendes Gemurmel.

»Dieses Mal machen wir es anders. Sollen die Kölner Händler doch schauen, wen sie mit ihren Billigpreisen aufs Kreuz legen. Uns jedenfalls nicht. Wir fahren einfach an ihnen vorbei!«

»Aber doch nicht bis nach Holland?«, rief der Müller.

»Warum denn nicht, Jeremias? Genau das machen wir. Wir fahren dieses Mal bis nach Amsterdam!«

Ein lautstarkes Durcheinander von Stimmen setzte ein. Nur Ludwig Finkh blieb ungerührt stehen und ließ die Leute reden.

Nach dem Ende des verheerenden Dreißigjährigen Krieges hatten die Wolfacher Flößer ihr Holz viele Jahre lang nach Straßburg geliefert, wo es direkt verbaut oder für den Transport in Richtung Köln zu größeren Flößen zusammengebunden wurde. Der Krieg gegen die Franzosen hatte dazu geführt, dass Straßburg zwar weiterhin über Zwischenhändler in Willstätt beliefert wurde, man aber auf Befehl des Landgrafen zusätzlich eigene Großflöße bis ins ferne Köln brachte. Die Kölner Händler wiederum hatten ihre Abnehmer im Rheinland und vor allem in Amsterdam.

Magister Praetorius, der die holländischen Grachtenstädte gut kannte, erzählte gerne, dass viele der Häuser im fernen Norden ohne die kräftigen Balken aus Schwarzwaldtannen nicht errichtet worden wären. Tief in die nassen, torfigen Böden geschlagen, bildeten sie die Fundamente vieler Bauten. Und mindestens die Hälfte der großen Schiffe, so berichtete der Magister weiter, könnten ohne Eichenplanken aus dem Schwarzwald und gewaltige Masten aus besonders gerade gewachsenen Tannenstämmen niemals die Weltmeere besegeln.

Dass Holz aus dem Schwarzwald bis an die Nordsee transportiert wurde, war also nichts Neues. Für die Wolfacher Flößer jedoch hatte bislang jede Reise spätestens in Köln geendet. Entsprechend groß war die Aufregung unter ihnen. Amsterdam schien unendlich weit weg.

Jacobs Herz dagegen schlug schneller. Er war noch nie weit aus Wolfach hinausgekommen. Die umliegenden Dörfer kannte er und ein paar Städte im Kinzigtal. Vater hatte ihm verboten, vor seinem achtzehnten Geburtstag bis nach Straßburg mitzufahren, geschweige denn bis nach Köln. Aber auf einem Floß bis nach Amsterdam zu reisen, dieses Abenteuer wäre ganz nach dem Geschmack des Simplicissimus Teutsch, dessen Abenteuer Magister Praetorius mit ihm las. Kaum vorstellbar, eine solche Entfernung zurückzulegen und so viel Unbekanntes, Neues, Verwunderliches und Aufregendes zu sehen.

Amsterdam. Holland. Nirgendwo auf der Welt stellten die Meister Ferngläser her, mit denen man den Sternen näher kommen konnte. Magister Praetorius schwärmte oft von der Handwerkskunst der Linsenschleifer und dem unstillbaren Wissensdurst der holländischen Forscher. Schon allein deshalb musste Jacob mit nach Amsterdam!

»Jetzt beruhigt euch doch mal!«, rief Ludwig Finkh, nachdem er die Diskussionen der Flößer eine Weile beobachtet hatte. »Ja, der Weg ist weit, die Lande sind fremd. Aber seid doch ehrlich: Macht es wirklich einen so großen Unterschied, ob wir das Holz in die Domstadt bringen oder noch ein paar Tage weiter auf Gevatter Rhein unterwegs sind, bis ans Meer nach Amsterdam?«

Das kleine Wörtchen »Meer« ließ die Schwarzwälder gleich wieder laut werden. Von den Männern hier im Saal dürfte höchstens Magister Praetorius den Ozean je selbst erblickt haben.