9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

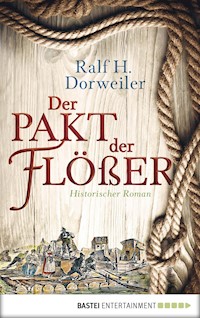

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein farbenfroher Roman um eine junge Sattlerin, einen bekannten Dichter und ein Gestüt, das Pferdefreunde bis heute fasziniert

1781. Um einer Vernunftehe zu entgehen, flieht die junge Sattlerstochter Charlotte aus ihrem Heimatdorf. Zuflucht findet sie im Hofgestüt Marbach, wo der württembergische Herzog Carl Eugen die edelsten Pferde der Welt züchtet. Damit sie bleiben darf, muss Charlotte einen prunkvollen Sattel für seinen Lieblingshengst fertigen. Doch die Zeit dafür ist knapp bemessen, zumal ein Regimentsarzt, eine Räuberbande und der Sohn des Gestütsleiters für gefährliche Verwicklungen sorgen. Kann Charlotte sich in ihrem neuen Leben behaupten?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

INHALTSVERZEICHNIS

CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumPERSONENVERZEICHNISKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34KAPITEL 35KAPITEL 36EPILOGNACHWORT UND DANKÜBER DIESES BUCH

Ein farbenfroher Roman um eine junge Sattlerin, einen bekannten Dichter und ein Gestüt, das Pferdefreunde bis heute fasziniert

1781. Um einer Vernunftehe zu entgehen, flieht die junge Sattlerstochter Charlotte aus ihrem Heimatdorf. Zuflucht findet sie im Hofgestüt Marbach, wo der württembergische Herzog Carl Eugen die edelsten Pferde der Welt züchtet. Damit sie bleiben darf, muss Charlotte einen prunkvollen Sattel für seinen Lieblingshengst fertigen. Doch die Zeit dafür ist knapp bemessen, zumal ein Regimentsarzt, eine Räuberbande und der Sohn des Gestütsleiters für gefährliche Verwicklungen sorgen. Kann Charlotte sich in ihrem neuen Leben behaupten?

ÜBER DEN AUTOR

Ralf H. Dorweiler wurde 1973 in der Nähe der Loreley geboren. Nach dem Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln zog es ihn in den Südschwarzwald. Dort arbeitete er als Redakteur für eine große Tageszeitung und schrieb parallel Romane. Erfolgreich wurde er mit einer Reihe mit sieben Kriminalromanen und einem außergewöhnlichen Reiseführer. 2017 wechselte er ins historische Fach; seither begeistert er auch in diesem Genre seine Leser. Mittlerweile widmet er sich ausschließlich der Schriftstellerei. Dorweiler ist mit einer Opernsängerin verheiratet und Vater eines Sohnes.

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Dieses Werk wurde vermittelt durch dieLiterarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn

Titelmotiv: © Svetlana Ryazantseva /shutterstock.com

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Vignette im Innenteil: © shutterstock /Channarong Pherngjanda

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-8805-3

www.luebbe.de

www.lesejury.de

PERSONENVERZEICHNIS

Die * hinter den Namen verweisen auf historische Persönlichkeiten.

In Stuttgart

Friedrich Schiller *, junger Dichter, Regimentsarzt im Dienste Herzog Carl Eugens

Andreas Streicher *, Pianist und Komponist, Freund Schillers

Luise Dorothea Vischer *, Schillers Hauswirtin

Franz Joseph Kapf *, Hauptmann, Freund und Zimmergenosse Schillers

Carl Eugen *, Herzog von Württemberg

Karoline (»Chaile«) Kaulla *, Hoffaktorin bei Carl Eugen

Johann Abraham David von Augé *, General, Schillers Vorgesetzter

Auf dem Sattlerhof

Charlotte (Lotte) Sattler

Erika Sattler, ihre Mutter

Frieder Sattler, ihr Vater

Eugenie (Eugie), ihre jüngere Schwester

Elisabeth (Elise), ihre jüngste Schwester

Gregor, Knecht

Julius Magnus Lenscheider, Amtmann

Reingard, Schwester von Erika Sattler

Dora, Küchenmagd

Mariann, verheiratete Freundin von Charlotte in Märgen

Auf der Flucht

Christine, Bäuerin auf einem Hof bei Rohrbach

Johann, Christines Sohn

Roberta, Wolfacher Bürgerin

Kopper, junger Mann aus Wolfach

Die Räuber

Hannikel *, eigentlich Jakob Reinhard, Räuberhauptmann

Katharina Frank *, genannt »Frankenhannesen Käther«, Gefährtin Hannikels

Urschel *, Tochter von Käther

Dieterle *, Sohn von Hannikel und Käther

Schorsch, junger Räuber

Eberhard, Räuber, Käthers Bruder

Reckel, alter Räuber

Kollo, Räuber, Vertrauter des Hannikel

Seggeler, Räuber, Vertrauter des Hannikel

Der Ulmer, stiller Räuber

Schnorres, Räuber, bester Freund des Ulmers

Auf der Reise nach Marbach

Emil Sütterlin, Bote Lenscheiders

Erich, Bewohner der Immenmühle bei Herrenberg

Emma, seine Frau

Mattheis, Bauer bei Tübingen

Agnes, seine Frau

Konrad, sein Vater

Gibbes, buckliger Alter in Reutlingen

Gestüt Marbach

Georg Hartmann *, Gestütsmeister

Christian Friedrich Hartmann *, sein Sohn, Stutenmeister

Franz Hartmann, Georg Hartmanns Großneffe

Johann Heinrich Ottilie *, Brunnenmeister

Alexander Maximilian Friedrich Bouwinghausen von Wallmerode *, Landesoberstallmeister, Generalmajor des Husarenregiments, Vertrauter Herzogs Carl Eugen

Ender *, Wachtmeister

Erwin, Wachhabender

Ludwig Rudolph Seubert *, Professor der Humanmedizin

KAPITEL 1

Märgen, Samstag, 28. Juli 1781

»Den Samen legen wir in ihre Hände,

Ob Glück, ob Unglück aufgeht, lehrt das Ende.«

Wallenstein in Wallensteins Tod, 1. Akt, 7. Szene

Der Leinenstoff von Charlottes Arbeitskleid wehte hinter ihr, als sie über die mit Sommerblumen gesprenkelte Wiese auf Wälderwinds Weide zulief. In der rechten Hand hielt sie Halfter, Führstrick und eine knackige Mohrrübe. Der Hengst trabte ihr mit hochgestellten Ohren bis zum Gatter entgegen und erwartete sie mit einem zufriedenen Wiehern. Imposante Muskeln zeichneten sich unter seinem kastanienbraun glänzenden Fell ab. Den massigen Hals krönte eine strohhelle Mähne. Charlotte öffnete das Gatter und streichelte ihrem Pferd über die Nüstern. Mit klarem Blick schaute der Schwarzwälderhengst sie an und knabberte mit seinen Lippen an ihrer Hand.

»Ist ja gut. Schau, ich hab was für dich«, sagte sie lächelnd und hielt ihm die Möhre hin. Wälderwind kaute sie genüsslich und stupste Charlotte gleich darauf mit der Nase an, um weitere Leckereien zu ergattern.

»Nein, das reicht«, sagte sie mit gespielter Strenge. »Du kannst nachher mehr haben. Jetzt musst du erst einmal arbeiten. Der Vater braucht dich.«

Charlotte führte den Hengst über den gewundenen Weg hangabwärts. Inmitten der Sommerwiesen lag vor ihr der Sattlerhof mit dem stattlichen Wohnhaus, der angebauten Werkstatt und dem Stall. Das strohgedeckte Dach des Hauses reichte an allen Seiten weit über die Holzfassaden und den oberen Balkon hinaus und berührte am Hang fast den Boden. Im Winter schützte es seine Bewohner vor Wind und Schnee, an heißen Sommertagen wie heute spendete es kühlenden Schatten. Entlang der abseits des Hauptgebäudes errichteten Scheune führte der Weg durch den Tannenwald ins Dorf. Von Märgen waren von hier aus nur ein paar Dächer und die beiden Turmspitzen der Klosterkirche zu erkennen. Der Himmel über ihnen war weit und von einem andächtig tiefen Blau. Aus dem Westen blies der sanfte Wind ein paar Wolkenfetzen hoch über das Land.

»Spann ihn gleich an«, trug der Vater ihr auf, als sie das Haus erreichte.

Charlotte führte Wälderwind vor den Karren, in dem zwei geflickte Sättel, ein instand gesetztes Geschirr und allerlei Lederschnüre lagen. Der Vater wollte zum Gerber, um den abgearbeiteten Bestand an Lederbahnen wieder aufzustocken. Auf dem Weg dorthin lieferte er fertige Aufträge ab. Charlotte hatte ihn oft genug dabei begleitet.

»Der Sattler Frieder kommt«, riefen die Kinder aufgeregt, wenn er sich mit dem Karren einem Hof näherte. Sie rannten dann plappernd neben dem Wagen her. Manchmal brachte der Vater ihnen kleine Geschenke mit: mit Kieseln und Sand gestopfte Lederbälle für die Älteren und für ihre kleinen Geschwister Tierfigürchen, die Charlotte aus Resten zurechtgeschnitten und mit Rosshaar gefüllt hatte.

Während sie dem alten Knecht Gregor dabei half, Wälderwinds Geschirr festzuschnallen, schweiften ihre Gedanken ab. Die Bauernkinder würden in Zukunft auf ihre Figuren verzichten müssen. Heute nämlich endete Charlottes gewohntes Leben. Dem Rest der Welt mochte der morgige Sonnenaufgang einfach einen neuen Tag schenken, für sie bedeutete er den ersten Schritt in ein unvorhersehbares Schicksal.

»Lotte, Lotte!«, hallte die Stimme ihrer Schwester über den Hof. Charlotte wandte sich zu ihr um. Sie lächelte. Eugenie hatte sich mit dem ganzen Oberkörper weit aus dem Fenster ihrer Nähstube unter dem Dach herausgelehnt und winkte aufgeregt. »Komm schon! Dein Kleid.«

Charlotte schaute fragend zum Vater.

»Geh ruhig, Kind«, ermunterte der sie. »Wir sind ohnehin fertig.«

»Lotte! Beeil dich!«, kam es von oben.

Charlotte vergewisserte sich mit einem letzten Blick, dass Wälderwind ohne Fehler verschnallt war, dann rief sie in Richtung Haus: »Ich komm ja gleich!« Sie half Gregor auf die Ladefläche und lief los.

An der Tür verharrte sie kurz und schaute den beiden Männern und dem Pferd nach, die in diesem Moment das Brückchen zum Weg überquerten. Der Hengst zog den Wagen trotz seiner Jugend so gelassen wie ein erfahrenes Kutschpferd. Sie würde ihn vermissen.

Eugenie war siebzehn und damit zwei Jahre jünger als Charlotte. Ihr Vater hatte sich immer einen Sohn gewünscht, aber auch das dritte Kind war ein Mädchen geworden. Elisabeth hatte vor zwei Wochen ihren vierzehnten Geburtstag gefeiert.

»Überall haben die Männer das Sagen, nur nicht auf dem Sattlerhof«, klagte ihr Vater immer wieder, wenn er gegen die geballte weibliche Übermacht nicht ankam. Die Mutter war eine bestimmende Persönlichkeit, die ihren Willen meistens durchzusetzen wusste. Den drei Schwestern gegenüber gab er sich zwar manchmal streng, konnte ihnen aber letztlich kaum einen Wunsch abschlagen. Insbesondere das Nesthäkchen Elisabeth nutzte das gern zu ihrem Vorteil.

»Ich habe heute nicht so viel Zeit«, sagte Charlotte, als sie in Eugenies Nähstube ankam.

»Du wirst ja wohl ein paar Minuten für dein eigenes Hochzeitskleid erübrigen können!« Eugenie hatte die Festtagskleider aller Frauen der Familie um sich ausgebreitet. Zwischen den Stoffen und dem Nähzeug schüttelte sie missbilligend den Kopf.

»Du musst es noch mal anziehen«, sagte sie bestimmt.

Charlotte verdrehte die Augen. Sie wusste, dass Widerworte bei ihrer Schwester ebenso wenig Wirkung zeigten wie bei ihrer Mutter. Also streifte sie ergeben das Arbeitskleid ab, bis sie nur noch im dünnen Hemdchen dastand.

Charlotte spürte, wie Eugenie ihren schmalen Leib musterte. Wo sich die Hüften der Jüngeren weiblich rundeten, war ihre Gestalt eher knabenhaft. Statt eines ausladenden Busens wie bei Eugenie wölbte sich Charlottes Brust nur wenig hervor. Charlotte kam mehr nach dem Vater, Eugenie schien der Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.

»Komm, stell dich her ins Licht!«, ordnete Eugenie an und legte den Reifrock für die bodenlange Robe im englischen Stil bereit, an der sie seit Charlottes Jawort gearbeitet hatte.

»Wenn ich an deiner Stelle wäre und morgen heiraten würde, könnte ich vor Freude keinen Augenblick stillstehen, sondern müsste dauernd hüpfen und tanzen.«

»Jetzt, wo der Tag der Hochzeit bevorsteht, kann ich es gar nicht glauben«, gab Charlotte leise zurück.

»Du wirst so schön aussehen. Dein Julius wird seine Augen nicht einen Moment von dir abwenden können.«

»Weil du mir so ein schönes Kleid genäht hast.«

»Ja, das auch«, lachte Eugenie und begann, Charlotte das Korsett anzulegen. »Aber eine Braut überstrahlt an Schönheit alle anderen.«

»Den Spruch hast du von Mutter«, riet Charlotte.

»Das stimmt«, gab Eugenie grinsend zu und stellte sich zum Schnüren hinter sie. »Und morgen wirst du sehen, dass sie recht hat.«

»Zieh nicht so fest!«, klagte Charlotte. Sie trug am liebsten ein bequemes Leinenkleid oder einen Rock mit Jacke und Schürze. Auch zur Kirche zogen die Töchter die Sonntagskleider an, die zum aufrechten Sitzen zwangen, aber im Korsett des Hochzeitskleides fühlte sie sich wie eine Traube in einer Kelter.

»Was für eine schmale Taille«, schwärmte Eugenie, als sie Charlotte auf einen Hocker steigen ließ, ihr den Reifrock anlegte und ihn am Korsett festschnallte. »Alle Frauen werden dich beneiden.«

»Meinst du?«

»Und nicht nur wegen der Taille. Von einem Mann wie Julius kann jede Frau nur träumen.«

Charlotte schwieg – auch, weil ihr das Korsett die Luft zum Sprechen raubte. Ja, beim Kirchgang hatte sie beobachtet, dass einige unverheiratete Mädchen und auch manche Witwe dem neuen Amtmann erwartungsvolle Blicke zugeworfen hatten. Julius Magnus Lenscheider war hochgewachsen, wie Charlotte von schlanker Gestalt und lebte mit seiner Dienerschaft in dem großzügigen Amtshaus von St. Peter. Der wohlhabende Mann in gehobener Stellung, die mit hohem Ansehen verbunden war, hatte sich ein halbes Jahr lang freundlich, aber entschieden aller Avancen erwehrt. Viele hatten das mit seinem Witwerstand begründet und hinter vorgehaltener Hand spekuliert, sein Herz wäre nach dem Tod seiner Frau noch so voller Trauer, dass eine weitere Liebe darin keinen Platz fand. Doch Lenscheider war durchaus schon bereit für eine neue Bindung. Am Ostersonntag war er nachmittags ohne Ankündigung mit der Kutsche vor dem Sattlerhof vorgefahren und hatte die überraschten Eltern um eine Unterredung mit Charlotte gebeten. Er hatte ihr gestanden, dass er seit ihrer ersten Begegnung in der Klosterkirche nur sie zur Frau begehrte, und ihr einen Antrag gemacht.

»Manch eine wird sich schwarzärgern, dass er ausgerechnet die Sattlerin ausgewählt hat«, sagte Eugenie, die Charlotte jetzt das Unterkleid anzog.

»Ich muss mal«, bemerkte Charlotte mit einem entschuldigenden Lächeln.

»Das geht jetzt nicht«, rief Eugenie empört. »Halt gefälligst ein!«

»Dann beeil dich wenigstens!«

Charlotte suchte nur einen Weg, die Anprobe abzukürzen. Natürlich war sie ihrer Schwester dankbar, die seit Wochen jede freie Minute damit verbrachte, ihr ein Brautkleid zu zaubern, das dem einer Fürstentochter in nichts nachstand. Doch Charlotte hatte in ihren letzten Stunden als unverheiratete Frau noch eine andere Sache zu erledigen, bevor aus der Sattlerin die Gattin des Amtmanns wurde.

Eugenie sputete sich tatsächlich, ihr den hellen, bodenlangen Seidenstoff des Kleides anzulegen, der glänzte wie flüssiges Gold. Mit geschickten Fingern und ungemeinem Fleiß hatte sie fast einhundert kunstvolle Schleifchen aus dem azurblauen Stoff der Überjacke am Kleid angebracht. Die gesteifte Seide der Jacke hatte sie in unzähligen Stunden mit weißen Rosen bestickt, die sich über die ganze Vorderseite rankten. Der Saum der Jacke war noch nicht fertiggenäht. Er wurde notdürftig von Stecknadeln gehalten.

»Zusammen mit den restlichen Arbeiten an Mutters Kleid wird mich das bis in den späten Abend beschäftigen«, sagte Eugenie mehr zu sich selbst, als sie die Jackenlänge erneut prüfte und zwei Nadeln hinten geringfügig umsteckte. »Aber keine Angst, morgen ist alles perfekt. Du wirst nicht mit einem unfertigen Kleid vor den Altar treten müssen.«

»Kann ich jetzt gehen?«, fragte Charlotte.

»Gleich.«

Eugenie half ihr aus den einzelnen Teilen des Kleides und löste die Schnürung des Korsetts. »Auch wenn du manchmal eine Nervensäge bist – wir werden dich alle ganz fürchterlich vermissen, Lotte.«

»Ich euch auch«, brachte Charlotte gerührt hervor. Sie unterdrückte die Tränen, die in ihr aufzusteigen drohten.

Charlotte atmete tief ein, als sie kurz darauf durch das Haus in die angebaute Werkstatt ging. Der herbe Duft des allgegenwärtigen Leders umfing sie wie eine zärtliche Umarmung. Links stand der große Zuschneidetisch, neben dem nur noch wenige Lederbahnen hingen. An den Wandhalterungen bei der Tür lagen vier Sättel zur Fertigstellung oder Reparatur. Ein abgewetzter Zugsattel wartete darauf, vom Vater aufgearbeitet zu werden. Die beiden schmucklosen Reitsättel in der Mitte waren nahezu fertig. Beinahe vollständig abgeschlossen war auch die Arbeit an dem vierten, einem aufwendig verarbeiteten Trachtensattel aus dunklem Leder. Dieser sollte Charlottes Abschiedsgeschenk für den Vater und für Wälderwind sein. Sie hatte ihn passgenau auf den breiten Rücken des Hengstes gearbeitet.

An den Haken daneben hingen Zaumzeuge, Zügel aller Art, Lederbänder und -gurte. Ein kleinerer Zuschneidetisch schloss sich an, auf dem die Messer und Zangen lagen, mit denen Charlotte heute früh noch gearbeitet hatte. An der Wand daneben waren, sauber sortiert, die weiteren Werkzeuge aufgereiht.

Sie trat an die Werkbank, die groß genug war, dass der Vater und sie gleichzeitig daran arbeiten konnten. An ihrem Platz lag das zu Wälderwinds Sattel gehörende Zaumzeug, für dessen Fertigstellung sie noch den Stirnriemen nähen und befestigen musste. Nach einem letzten Einfetten des Leders würde sie ihr Werkzeug wegpacken und wahrscheinlich nie wieder in die Hand nehmen. Immerhin ist Wälderwind dann passend ausgerüstet, dachte sie.

Charlotte hatte den Hengst in sechs Jahren vom kränklichen Fohlen zu dem kraftstrotzenden Tier herangezogen, das er heute war. Sie hätte ihn gern mitgenommen in ihr neues Leben. In Julius Magnus Lenscheiders Stall am Amtshaus in St. Peter gab es zwar Platz für ein weiteres Pferd, aber ein jugendlicher Hengst würde unter den drei Stuten und dem alten Wallach nur für Unruhe sorgen. Der Amtmann hatte vorgeschlagen, ihn legen zu lassen. Doch davon wollte Charlotte nichts hören. Wälderwind sollte Hengst bleiben, um einmal seine Linie fortzuführen. Er würde also auf dem Sattlerhof bleiben, wo er hingehörte. So schwer es ihr fiel: Es war das Beste für ihn.

Charlotte nahm die Ahle auf und bohrte damit winzige Löcher für die Naht am Stirnband. Es war noch keine Viertelstunde vergangen, als die Tür aufflog und Elisabeth hereingestürmt kam.

»Lotte?«, rief die jüngste Schwester.

»Ja? Was ist?«

»Die Mutter fragt, wann du endlich fertig bist.«

Elisabeth konnte man höchstens dann still erleben, wenn sie schlief. Ansonsten hatte der Herrgott ihr einen unstillbaren Drang zur Bewegung gegeben. Gerade stand sie noch in der Tür, einen Moment später zupfte sie am Zuschneidetisch an den Lederbahnen. Kurz darauf ließ sie sich auf den Schemel des Vaters fallen und testete, wie weit sie sich auf dem Dreibein zur Seite lehnen konnte, bevor er kippte.

»Du bist ein Wiesel«, sagte Charlotte. Mit diesem Spitznamen zog Eugenie die kleine Schwester gern auf.

»Hör auf, mich so zu nennen! Das ist gemein.« Sie schaute Charlotte mit dem Schmollmund an, mit dem sie sonst den Vater um den Finger wickelte. »Also, was soll ich Mutter ausrichten? Wann bist du fertig?«

»Was will sie denn eigentlich?«, fragte Charlotte.

Elisabeth kniete sich auf die Sitzfläche des Schemels. »Kann sie nicht wenigstens am Tag vor der eigenen Hochzeit diese schreckliche Lederwerkstatt verlassen?«, ahmte sie die Mutter nach.

Charlotte musste grinsen. Im gleichen vorwurfsvollen Tonfall fügte sie an: »Womit nur habe ich solche Töchter verdient?«

»Genau so!«, rief Elisabeth, sprang vom Schemel und lief zum Fenster, das neben der Außentür der Werkstatt zum Hof hinausging. »Und? Was soll ich ihr sagen?«

»Dass ich wahrscheinlich gar nicht fertig werde, wenn mich dauernd jemand stört«, antwortete Charlotte. »Dann kann ich den Herrn Amtmann nicht heiraten und bleibe einfach hier wohnen und werde eine alte Vettel wie Tante Reingard.«

Elisabeth lachte laut auf, während sie mit ihren langen Beinen zu Charlotte stakste.

»Von mir aus kannst du gern hierbleiben.«

»Das ist lieb von dir.«

»Aber Mutter wird wahrscheinlich ohnmächtig bei dem Gedanken, dass du nicht Frau Amtmann wirst.« Theatralisch legte Elisabeth den Handrücken an die Stirn und ließ sich ohnmächtig zu Boden sinken, wo sie bis auf das schallende Lachen zum ersten Mal seit ihrem Eintreten einen Moment regungslos verharrte. Auch Charlotte konnte nicht an sich halten und ließ sich neben ihre Schwester zu Boden gleiten. Kichernd lagen sich beide einen Moment später in den Armen.

»Was ist denn hier los?«

Beim Klang der Stimme ihrer Mutter schreckten die beiden Mädchen zusammen.

»Was macht ihr da?« Niemand sonst auf der Welt konnte Vorwurf und Enttäuschung deutlicher in einer einzigen Frage zum Ausdruck bringen als Erika Sattler.

Charlotte spürte, dass sie rot anlief, als sie aufstand. Elisabeth war schon vor ihr wieder auf den Beinen.

»Wir haben nur gespielt«, sagte Charlotte.

»Das habe ich gesehen. Ihr wälzt euch auf dem dreckigen Fußboden dieser schrecklichen Lederwerkstatt herum. Von deiner kleinen Schwester kenne ich es ja kaum anders, aber von einer künftigen Frau Amtmann habe ich mehr erwartet, das muss ich sagen.«

Charlotte senkte den Kopf. Widerworte würden die Standpauke nur verlängern, während ihre Mutter einem reuigen Wesen gegenüber nie lange böse blieb. Und so war es auch heute.

»Eben hat mir die Kronenwirtin die Nachricht zukommen lassen, dass deine Tante Reingard angekommen ist«, fuhr die Mutter fort. Energisch klopfte sie Charlotte den Staub vom Arbeitskleid. Elisabeth hatte es geschafft, auf der anderen Seite der Werkbank der mütterlichen Fürsorge zu entgehen.

»Dann sind jetzt alle Gäste da?«, fragte Charlotte.

»Auf jeden Fall alle von unserer Seite. Die Verwandtschaft deines Bräutigams soll auch schon fast vollständig eingetroffen sein.«

Erika Sattler strahlte bei dem Gedanken an die wichtigen Persönlichkeiten, die am nächsten Tag der Hochzeit im Märgener Kloster beiwohnen würden.

»Ich weiß natürlich nur von denen, die in Märgen unterkommen«, sagte sie. »Ein Herr soll sogar aus Wien angereist sein. Dein künftiger Ehemann wird es noch weit bringen. Eine Mutter spürt so etwas. Glaub mir, Kind!«

Sie vollführte eine weit ausholende Geste und stieß dabei gegen eine aufgehängte Lederbahn. Sofort zog sie die Hand zurück und blickte sie naserümpfend an.

Es machte der Mutter nichts aus, ein Huhn zu schlachten, Forellen auszunehmen oder mit bloßen Händen ein Kälbchen aus dem Leib der Mutterkuh zu holen, aber sie besaß eine angeborene Abneigung gegen Leder. Dass sie sich ausgerechnet einen Sattler zum Mann genommen hatte, blieb allen ein unerklärliches Rätsel. Doch die Existenz der drei Töchter sowie die zärtlichen Blicke, die sich die Eltern nach wie vor zuwarfen, bewiesen die Richtigkeit ihrer Wahl. Vielleicht lag es genau daran, dass der Vater mit der Werkstatt einen Ort hatte, den sie mied. In der Sattlerei herrschten Ruhe und Konzentration. Nur heute schien man der Mutter nicht einmal hier aus dem Weg gehen zu können.

»War es das, was du mir sagen wolltest? Ich muss noch den Stirnriemen fertig be…«

»Du mit deinem Stirnriemen! Mädchen, du heiratest morgen. Du solltest anderes im Kopf haben, als dir mit Ahle und Nadel Hornhaut auf den Fingern zu verschaffen. Männer mögen zarte Haut.«

»Mutter!«, rief Charlotte empört.

»Aber so ist es! Du wirst es sehen. Und seidiges Haar mögen sie auch. Darum brauchst du dir immerhin keine Gedanken zu machen. Du musst es aber noch waschen.«

»Das mache ich morgen früh.«

»Morgen früh? Du bringst mich noch um den Verstand!« Erika Sattler riss die Hände in die Höhe, dieses Mal bedacht, die Lederbahn nicht zu berühren. »Die ganze Hochzeit bringt mich um den Verstand! Ich bete schon den ganzen Tag, dass dein Vater sich zu benehmen weiß und mir vor all den wichtigen Herrschaften keine Schande macht.«

»Er hat doch ständig mit wichtigen Herren zu tun«, nahm Charlotte ihn in Schutz.

»Aber nicht mit solch bedeutenden Persönlichkeiten. Wir werden beim Essen neben dem ehrwürdigen Abt Fritz sitzen. Der Benediktiner-Abt Steyrer aus St. Peter wird auch erwartet. Und daneben wird der Oberamtmann aus Freiburg mit seiner Frau Platz nehmen. Der Oberamtmann! Er ist ein Freiherr, und sie stammt aus einer Grafenfamilie, stell dir das nur mal vor! Richtiger Adel. Bei der Hochzeit meiner Tochter.«

Ihre Augen waren feucht vor Rührung.

»Ja, Mutter«, war alles, was Charlotte dazu zu sagen hatte. Für die fehlende Begeisterung erntete sie einen tadelnden Blick.

»Der Stand deines Ehemanns gereicht der ganzen Familie zur Ehre«, belehrte die Mutter sie mit erhobenem Zeigefinger. Charlotte sah, wie Elisabeth hinter ihr die Augen verdrehte. »Und darüber wird man sich ja wohl noch freuen dürfen. Dein Vater hat durch diese neuen Bande den Zuschlag für den Auftrag für die Freiburger Kavallerie-Einheit in Aussicht. Du weißt ja, was das heißt.«

Das wusste Charlotte. Es bedeutete eine Menge Geld, aber auch mehr Arbeit, als ein einzelner Sattler schaffen konnte. Mit ihrer Hilfe hätte ihr Vater den Auftrag gut bewältigen können, doch so musste er zuerst einen Lehrling als Unterstützung finden. Sie hofft, dass ihm das rechtzeitig gelang.

»Und dann deine Schwester Eugenie. Wer weiß, so Gott will, trifft sie beim Fest einen ledigen Offizier, der ihr ein Schicksal in den Armen eines Märgener Pferdebauern erspart.«

»Oder ich treffe einen«, sagte Elisabeth keck und spritzte davon.

»Du doch nicht. Du bist zu jung«, schimpfte Mutter hinter der Vierzehnjährigen her, die schon ins Haus verschwand.

Sie seufzte und sah Charlotte an.

»Mein Kind, ich bin so stolz auf dich. Jeden Morgen und Abend danke ich dem Herrn auf Knien, dass er …«

»Frau Sattler, es ist noch ein Bote gekommen«, unterbrach sie ein Ruf aus dem Haus. Es war die Stimme von Dora, einem im Dorf lebenden Waisenmädchen, das auf dem Hof als Küchenmagd aushalf.

»Sag, dass ich gleich komme!«, rief Mutter zurück. »Wo war ich gerade, Charlotte?«

»Bei der Hochzeit.«

»Ja, die Hochzeit.« Erika Sattler strahlte. »Morgen wird der schönste Tag in deinem Leben«, prophezeite sie, küsste ihre Tochter auf die Stirn und eilte ins Haus.

»Ich komme schon! Wer ist es denn?«

Die Tür fiel zu. Charlotte konnte den Rest ihrer Worte nur noch gedämpft hören, gab sich aber keine Mühe, ihnen nachzuhorchen.

KAPITEL 2

Märgen, Samstag, 28. Juli 1781

»Hier an diesem Busch pflückte er Rosen, und pflückte die Rosen für mich.«

Amalia in Die Räuber, 4. Akt, 4. Szene

Der Nachmittag ging in den Abend über. Die durch die Scheiben dringenden Strahlen zauberten lange Schatten auf den Arbeitstisch. In weniger als einer Stunde würde die Sonne hinter den Tannenwipfeln des Spirzen untergehen und das Zwielicht der Dämmerung anbrechen. Charlotte hatte Stich um Stich gesetzt und nahm gerade die letzten Handgriffe an der Ziernaht mit dem hellbraunen, geflochtenen Garn vor, das sich vom dunklen Rindsleder des Stirnriemens auffällig absetzte. Das Ende ihrer Arbeit an Sattel und Zaumzeug war jetzt abzusehen.

»Lotte! Steckst du immer noch in diesem schrecklichen Loch?«

Die Mutter stürmte wieder herein. Sie sah noch aufgelöster aus als vorhin.

»Ich dachte, du bist längst fertig«, schimpfte sie aufgebracht. »Mein Gott, wie du aussiehst!«

»Ich bin gleich fertig. Was ist denn?«

»Ja, hörst du es denn nicht?«

Charlotte lauschte. Hufgeklapper. Ein Fahrzeug näherte sich über den Weg. War es der Vater mit den Lederhäuten?

»Er kommt!«, kreischte ihre Mutter hysterisch.

»Vater?«, fragte Charlotte. Doch es klang nicht wie der Sattlerkarren. Dem Geräusch nach fuhr eine Kutsche vor.

»Nein, Dummchen. Dein Bräutigam!«

Es folgte ein Moment der Stille.

»Ich hoffe nur, er will dich noch«, flüsterte ihre Mutter und wurde bleich.

Charlotte ging zum Fenster. Lenscheiders schwarze Landauer-Kutsche kam gerade zum Stehen. Ein Brauner und eine auffällig hübsche Rappstute waren eingespannt. Der Kutscher sprang kurz darauf vom Bock.

»Du musst dich sofort umziehen!«, befahl ihre Mutter. »Los, Kind! Er soll so lange warten, bis du hübsch aussiehst.«

Charlotte wollte im ersten Moment der Aufforderung Folge leisten, aber dann überlegte sie es sich anders. Lenscheider hatte sich nicht angekündigt. Ein solcher Besuch am Abend vor der Hochzeit war bestenfalls ungehörig zu nennen. In ihrer Brust mischten sich Aufregung und Unbehagen mit Angst und einer gehörigen Portion Trotz. Sie schüttelte den Kopf. »Ich werde ihn hier empfangen. So, wie ich bin.«

»Aber Kind!«, rief die Mutter entsetzt und schlug die Hände wie zum Gebet vor dem Gesicht zusammen. Dann rannte sie kopfschüttelnd hinaus.

Charlotte beobachtete, wie der Kutscher die Tür des Gefährts öffnete. Bevor Lenscheider ausstieg, trat sie vom Fenster zurück. Sie nahm wieder ihren Platz ein und griff nach dem Stirnriemen. Das Leder in der Hand zu spüren beruhigte sie. Gedankenverloren setzte sie mit der Nadel den nächsten Zierstich.

Erika Sattlers nervöse Begrüßung war durch das geöffnete Fenster nicht zu überhören: »Ich fürchte, Euer freudiger Besuch ist eine derartige Überraschung für Eure künftige Gemahlin, dass …«

»Wo finde ich meine junge Angebetete?«, unterbrach er sie mit seiner ungewöhnlich hohen Stimme.

Charlotte setzte den nächsten Stich. Kurz darauf hörte sie, wie die Werkstatttür von außen geöffnet wurde. Sie beendete konzentriert den Arbeitsschritt, bevor sie aufblickte.

»Herr Amtmann Lenscheider!«, sagte sie und legte die Nadel zur Seite. Sie setzte ein kühles Lächeln auf.

»Meine liebste Charlotte!«

Julius Magnus Lenscheider trug eine schmucke Jacke, die der Mode entsprechend mit ihrem Dekor an eine Uniform erinnern sollte. Sie war ihm ebenso auf den Leib geschneidert wie die bis zu den Hirschlederstiefeln gestreckt fallende Hose. Der Amtmann musste den Kopf unter dem Türrahmen einziehen. Zwar war er von schlanker Gestalt, trug jedoch einen kleinen Bauch vor sich her, der davon zeugte, dass der Witwer zu oft fettigen Braten und derbe Würste im Wirtshaus zu sich nahm.

Er setzte seinen befiederten Hut ab und hängte ihn an einen Haken an der Tür. Dann verbeugte er sich tief. Charlotte erhob sich. Als er sie betrachtete, wusste sie nichts Besseres, als einen Knicks zu machen. Beide standen sich für einen Moment schweigend gegenüber.

»Morgen ist es also endlich so weit«, ergriff Lenscheider das Wort. Die Färbung seiner Stimme lag gerade so sehr zu hoch, dass es Charlotte nicht störte, ihr aber jedes Mal auffiel, wenn er sprach. Sie hoffte, dass sie sich mit der Zeit daran gewöhnte.

»Ja, morgen. Verzeiht mein Auftreten in diesem Arbeitskittel …«

»Ihr konntet ja nicht ahnen, dass ich Euch noch vor der Hochzeit besuchen würde«, unterbrach er sie. Sie sah, wie seine dunkelbraunen Augen über ihre Gestalt glitten. Sein linker Mundwinkel zuckte leicht unter der eher kleinen Nase.

»Zudem wird es das letzte Mal sein, dass Ihr dieses Kleid der Arbeit tragen müsst«, fügte er nach einem Moment der Stille hinzu.

Mittlerweile drang nur noch ein dünner Lichtstreifen durch das Fenster und traf genau auf ihren Oberkörper. Sie bemerkte Lenscheiders Blick, der über die leichte Wölbung ihres Busens streifte. Charlotte schoss das Blut in die Wangen. Dieser Mann würde sie morgen zu seinem Weib machen. Und doch fühlte sie Scham ihm gegenüber. Sie trat zwei Schritte zur Seite ins Halbdunkel der Werkstatt.

»In meiner Brust regte sich die Sorge, ob es Euch wohl gut geht vor dem großen Tag«, sagte er. Bei »Brust« krächzte seine Stimme. Er räusperte sich.

»Ich … ich sehne den morgigen Tag herbei«, brachte Charlotte hervor. »Wenn diese untergehende Sonne wieder im Osten erscheint, wird nichts mehr sein wie zuvor.«

»Ihr sprecht so wahr, meine liebste Charlotte. Und glaubt mir, auch ich brenne darauf, dass diese letzte Nacht, die unserer beider Herzen trennt, schnell vorübergehen mag«, hauchte Lenscheider. Beherzt trat er einen Schritt auf sie zu.

»Wisst Ihr, ich war ein wenig besorgt«, sagte er dann.

»Besorgt?«

»Als ich am Ostertag meinen ganzen Mut zusammennahm und um Eure Hand anhielt, habt Ihr meinen Antrag nicht mit überschwänglicher Freude angenommen, wie ein Mann es sich erhoffen würde. Stattdessen habt Ihr Euch zuerst Bedenkzeit ausgebeten.«

»Weil eine solche Entscheidung nicht leichtfertig getroffen werden kann«, sagte Charlotte schnell.

»Ich dachte, es läge vielleicht daran, dass ich doppelt so alt bin wie Ihr.«

»Ihr seid doch kein alter Mann«, bemerkte Charlotte, musste sich jedoch eingestehen, dass es sicher nicht ihr Wunsch gewesen war, den Rest ihres Lebens mit einem so reifen Ehemann zu verbringen.

Ihre Mutter hatte seit Lenscheiders Antrag immer wieder davon gesprochen, dass junge Männer nur Flausen im Kopf hätten und ein solcher Kerl Charlotte nie die Sicherheit bieten könnte, die ihr ein Leben an der Seite des achtunddreißigjährigen Amtmanns garantierte.

»Die Liebe kommt von allein, wenn du erst einmal sein Kind unter dem Herzen trägst«, hatte Erika Sattler aus dem Schatz ihrer selbst gesammelten Weisheiten vorgetragen.

»Es hat mir gefallen, dass Ihr meiner Bitte um Bedenkzeit entsprochen habt«, sagte Charlotte. Ja, das stimmte. Lenscheider hatte ihren Wunsch respektiert, sein Werben allerdings nicht eingestellt. Er hatte sie mit Geschenken überhäuft, ihre Mutter mit berühmten Persönlichkeiten beeindruckt, die er en passant erwähnte, und den Vater als Lieferanten für das Freiburger Kavallerie-Regiment ins Spiel gebracht. Charlotte war gar nichts anderes übrig geblieben, als ihm zum Pfingstfest ihre Zustimmung ausrichten zu lassen. Ihre Mutter hatte vor Freude erst gejubelt und dann geweint.

»Weder bin ich alt, noch fühle mich so«, sagte Lenscheider. »Aber Ihr seid eine junge Frau. Und, mit Verlaub, ein sehr reizvolles Geschöpf.«

Er griff in die Innentasche seiner Jacke.

»Beinahe hätte ich es vergessen! Ich habe Euch dieses Geschenk mitgebracht.«

Er brachte ein Büchlein zum Vorschein, hielt es nach vorn, kam aber nicht näher auf sie zu. Charlotte fühlte sich daran erinnert, wie sie Wälderwind eine Möhre hinhielt, bis der Hengst aus eigenen Stücken den letzten Schritt auf sie zu tat.

»Eure Mutter hat mir verraten, dass es Euch ein Plaisir sei zu lesen«, sagte Lenscheider. »Darum habe ich Euch einen Band mit moralisch erbaulichen Fabeln von dem beliebten Christian Fürchtegott Gellert als Gabe mitgebracht.«

Er überreichte ihr das Werk. Mutter hatte darauf bestanden, dass alle ihre Töchter lesen lernten. Der Hauslehrer hatte ihnen anhand der Heiligen Schrift beigebracht, Buchstaben zu Worten und diese zu Sätzen zu bilden. Erst als er nicht mehr kam, hatte Charlotte die Bibel zur Seite gelegt, weil ihr über eine Bekannte Bücher mit Geschichten über die Liebe und die Freiheit in die Hände geraten waren. Charlotte hatte sie verschlungen. Ja, sie hatte sogar mit sechzehn Jahren selbst ein paar Seiten verfasst. Ihr Schauspiel über eine Sattlerin, die in die weite Welt aufbricht, um die große Liebe zu finden, war jedoch nie über den Anfang hinausgekommen.

Julius Magnus Lenscheider beobachtete aufmerksam, wie sie das Büchlein aufschlug. »Die Biene und die Henne«, lautete der Titel der gedichteten Fabel. Charlotte kannte sie schon.

»Gefällt es Euch?«, fragte Lenscheider.

Charlotte nickte. »Ich danke Euch. Ich fürchte nur, dass ich selbst kein Präsent für Euch habe.«

»Das ist nicht nötig«, sagte er schnell. »Euer Jawort wird mein größtes Geschenk sein.«

Charlotte brachte kein Wort heraus. Das Schweigen zwischen ihnen war wie eine Wand, die von einer unsichtbaren Kraft emporgezogen wurde.

»Glaubt mir, dass ich ein zutiefst ehrenwerter Mann bin, fest im Glauben und treu ergeben meinem Erzherzog und Kaiser.«

»Daran habe ich keinen Zweifel.«

»Mir ist bewusst, liebste Charlotte, dass Gottvertrauen und Pflichtbewusstsein nicht allein die Erwartungen einer lebenslustigen, jungen Frau an das Leben erfüllen können.«

Er trat einen Schritt auf sie zu. Sie wollte zurückweichen, stand aber schon mit dem Rücken vor dem Zuschneidetisch. Lenscheider berührte sie fast, als er Halt machte. Sein Gesicht war rot angelaufen. Er lächelte unsicher.

»Ihr seid so still«, bemerkte er.

»Ich weiß nicht, was Ihr mir sagen wollt«, gestand sie leise.

Er ergriff ihre Hände. Charlotte erschrak bei der Berührung. Seine Haut war weich und vor Aufregung klamm wie ein rohes Bratenstück. Sie unterdrückte den Drang, die Hand wegzuziehen.

»Ich weiß, dass Ihr mich als vernünftige Wahl seht. Der Amtmann eben, der darauf sinnt, durch Gehorsam und Fleiß bald zum Oberamtmann befördert zu werden. Und genau der steht jetzt auch vor Euch: ein Mann, der alle nötigen Anstrengungen unternehmen wird, damit seinem Weib und den – so Gott will – mindestens zehn Kindern ein sorgenfreies Leben in Wohlstand beschieden sein soll.«

Hatte sie recht gehört? Zehn Kinder?

Er schien ihre vor Schreck geweiteten Augen bemerkt zu haben. »Sorgt Euch nicht. Ich will auch mit weniger als zehn zufrieden sein.«

Charlotte atmete erleichtert aus.

»Was mir Euch zu sagen am Herzen liegt, liebste Charlotte: Ja, ich bin der vernunftgeleitete Amtmann, den Ihr in mir seht. Aber Ihr sollt wissen: Es schlägt auch ein zweites Herz in meiner Brust, das der Leidenschaft. Und es schlägt bisweilen derart laut, dass ich zu zerbersten fürchte.«

Seine Stimme überschlug sich beim letzten Wort. Charlotte spürte, wie er ihre Hände fester drückte. Sie sah, wie er ganz nah über ihr die Augen schloss und die bebenden Lippen zum Kuss spitzte. Ihr Körper wollte zurückzucken. Sie drehte den Kopf zur Seite, während er weiter vor ihr mit geschlossenen Augen ausharrte. Charlotte blickte sich nach einer Rettung um: Die Tür war nicht zu erreichen, das Fenster hinter ihm … Charlottes Augen weiteten sich noch mehr. Draußen am Fenster stand die Mutter und gestikulierte ihr wild zu! Charlotte las von ihren Lippen: »Küss ihn! Küss ihn!«

Doch das lag nicht länger in ihrer Entscheidungsgewalt. Lenscheider zog Charlotte das fehlende Stück zu sich. Seine Lippen trafen ihre Wange.

»Oh«, stöhnte er entzückt. Jetzt blickte er sie an. »Küsst mich, meine liebste Charlotte!«, hauchte er heißblütig.

Unerwartet kraftvoll hielt er sie an sich gepresst. Ein weiteres Ausweichen war kaum möglich. Und durfte sie sich ihm überhaupt entziehen? Sie hatte sich ihm versprochen. Von morgen an würden sie bis zum Ende ihrer Tage miteinander verbunden sein. Charlotte wand sich, doch sein Griff blieb unnachgiebig. Vielleicht, schoss es ihr durch den Kopf, wird sein Kuss mich überraschen und es mir leichter machen, den Sonnenaufgang herbeizusehnen. Sie hoffte es.

Als ihre Lippen sich berührten, gab Lenscheider ein wimmerndes Geräusch von sich. Dann öffnete sich sein Mund, und Charlotte spürte, wie seine Zunge gegen ihre Lippen fuhr. Sie war wie gelähmt. Lenscheider verstand ihre Regungslosigkeit wohl als Bekräftigung, einen Schritt weiter zu gehen. Als seine Zunge in ihren Mund eindringen wollte, entzog sie sich ihm endlich.

Er räusperte sich verlegen und ließ von ihr ab. Charlotte trat einen Schritt beiseite und brachte so die Werkbank zwischen sich und ihn.

»Ihr seid ebenso tugendhaft wie schön. Verzeiht, liebste Charlotte. Meine Liebe zu Euch hat mir den Verstand geraubt. Und Ihr habt recht: Wir sind erst morgen Mann und Frau. Wir müssen uns in Geduld üben, so schwer es uns auch fallen mag!« Er zog die verrutschte Jacke gerade.

»Ihr solltet jetzt besser gehen«, brachte Charlotte hervor. »Es wäre ungehörig, wenn jemand sehen würden, dass Ihr mich vor der Hochzeit küsst.«

»Welch Glück ich doch habe, eine so tugendhafte Braut die Meine nennen zu können.«

»Erst morgen bin ich eine Braut«, gab Charlotte zurück. »Noch bin ich Charlotte Sattler, die sich nun zurückziehen möchte.«

»Selbstverständlich, liebste Charlotte. Freut Ihr Euch ebenso sehr wie ich auf den morgigen Tag?«

»Es wird sicher ein Tag sein, an den wir noch lange denken werden«, antwortete sie.

»Schlaft gut, liebste Charlotte. Träumt von mir … wie ich von Euch!«

Sie nickte. Der Amtmann wandte sich forsch um, pflückte seinen Hut vom Haken und verließ die Werkstatt, ohne sich noch einmal umzuschauen. Charlotte rieb sich über den Mund.

Ein Mann der Leidenschaft. Wie betäubt sank Charlotte auf ihren Schemel. Ohne bewusstes Zutun ergriff sie den Stirnriemen und die Nadel. Als sie das Zittern ihrer Hände bemerkte, legte sie beides wieder hin. So würde sie keinen einzigen Stich tun können.

Charlotte hätte sich am liebsten versteckt, um in Ruhe über das Erlebte nachdenken zu können, aber Ruhe blieb ihr heute keine gegönnt. Es dauerte kaum eine Minute, bis die Mutter und die Schwestern kichernd in die Werkstatt stürzten.

»Hat er dich geküsst?«, rief Eugenie erwartungsvoll.

»Eugenie!«, schalt ihre Mutter, nur um direkt hinzuzufügen: »Hat er doch?«

Charlotte nickte stumm.

»Gott sei’s gedankt!«, rief die Mutter und schlug ein Kreuz.

»Wie war es?«, wollte Eugenie wissen.

Die Ankunft eines weiteren Fahrzeugs ersparte Charlotte eine Antwort.

»Das muss Vater sein«, rief Elisabeth.

Alle zusammen liefen sie hinaus. Charlotte ging etwas langsamer. Ja, da kamen der Vater und Gregor. Der alte Knecht thronte auf der Ladefläche des von Wälderwind gezogenen Wagens mitten auf den Lederbahnen und grinste so breit, dass man seine wenigen Backenzähne erkennen konnte.

Während Elisabeth dem Vater um den Hals fiel und Eugenie Gregor vom Wagen half, berichtete ihre Mutter schon von Lenscheiders Besuch. Dankbar bemerkte Charlotte, dass sie dem Vater gegenüber den Kuss nicht erwähnte. Sie stand bei Wälderwind und streichelte den schweren Hals des Hengstes. Er würde hungrig sein und am liebsten gleich auf die Weide kommen.

»Ich weiß doch, ich weiß. Ich bin meinem künftigen Schwiegersohn eben auf dem Weg noch selbst begegnet«, lachte ihr Vater und trat zu seiner ältesten Tochter. Er nahm sie in den Arm. Seine Berührung fühlte sich gut an.

»Was ist los mit dir?«

»Nichts, Vater.«

Unbewusst wischte sie sich noch einmal mit dem Handrücken über die Lippen.

Frieder Sattler war ein großer Mann mit einem kurzen Bart und wachen Augen, die jede Schadstelle auf einer Lederbahn auf Anhieb erkennen konnten.

»Ist das Essen fertig?«, fragte er in Richtung der Mutter. Diese nickte. »Geht schon rein«, sagte er an seine Frau und die jüngeren Schwestern gewandt. »Lotte und ich prüfen noch ein letztes Mal gemeinsam das Leder.«

Charlotte gelang es, ein Lächeln aufzusetzen. Sie packte an einer Seite an, ihr Vater auf der anderen. In der Werkstatt hievten sie die schweren Häute auf den Tisch, und der Vater bückte sich, um das oberste Leder im letzten Licht nach einem Makel abzusuchen.

»Es würde mich wundern, wenn du sie nicht beim Gerber schon bei besserem Licht viel genauer begutachtet hättest«, stellte Charlotte fest.

»Und doch findet man manchmal erst bei einer letzten genauen Prüfung noch einen Fehler, den man bei aller Aufmerksamkeit vorher nicht erkannt hat«, sagte der Vater und drehte sich um.

»Ist das Zaumzeug fertig?«, fragte er, als sein Blick auf das Werkstück fiel, an dem nur noch das Stirnband befestigt werden musste.

»Fast. Es kam ständig etwas dazwischen.«

»Das sind nur noch ein paar Stiche. Das schaffst du auch nach dem Essen noch.«

Er fuhr mit dem Zeigefinger über die Naht und nickte anerkennend. »Ich kenne keine andere Frau, die es mit dir als Sattlerin aufnehmen könnte. Und kaum einen Mann.«

Charlotte lächelte.

»Sag, wie war der Besuch deines Verlobten?«, fragte er ohne jeden Übergang.

Seit sie laufen konnte, hatten sie beide die meiste Zeit zusammen in der Werkstatt oder draußen bei den Pferden verbracht. Charlotte war immer ein Vaterkind gewesen. Und anders als die meisten Väter hatte Frieder Sattler seine Tochter ernst genommen und sie gefördert in dem, was sie tun wollte. Zwischen ihnen hatte sich ein tiefes Verständnis herausgebildet, das ohne viele Worte auskam.

»Der Amtmann hat mir ein Buch mit Fabeln zum Geschenk gemacht.«

»Er ist eben ein aufmerksamer Mann.«

»Das ist er.«

Frieder Sattler richtete sich auf und nahm Charlottes Hand. »Am Anfang konnte ich nicht verstehen, weshalb du seinen Antrag angenommen hast.«

Charlottes Augen weiteten sich vor Überraschung.

»Ich habe immer gedacht, dass mein kleines Mädchen für immer bei mir sein würde. Es war … so schön. Aber dann wurde mir klar, dass deine Mutter recht hat. Ich muss dich gehen lassen.«

»Aber wenn ich das vielleicht gar nicht will?« Charlotte schluckte die Tränen herunter, die ihr in die Augen stiegen.

»Es ist nichts Ungewöhnliches, dass so kurz vor der Hochzeit die Zweifel wie Unkraut sprießen. Glaub mir, auf dem Weg zum Altar hat es mich seinerzeit derart gegraust, dass ich am liebsten kehrtgemacht hätte und weggelaufen wäre.« Er lachte laut auf. Und wie immer, wenn er lachte, steckte er sie damit an.

»Mutter ist auch nicht immer leicht«, warf Charlotte ein.

»Dass du damit recht hast, wissen wir beide, aber daran lag es nicht. Ich freute mich unsäglich darauf, deine Mutter zu heiraten. Die Hosen hatte ich voll, weil sich mein Leben ändern sollte. Aber du siehst es ja: Alles wurde gut. Heute möchte ich keinen Moment meiner Ehe missen. Sie hat mir ein glückliches Leben und vor allem dich und deine Schwestern beschert.«

Jetzt rann Charlotte doch eine Träne aus dem Auge.

»Nun wein doch nicht«, sagte ihr Vater und nahm sie noch einmal in den Arm. »Du weißt, dass ich nicht geizig bin, wenn es um gut gemeinte Ratschläge geht. Und oft genug wolltest du nichts davon wissen.« Er winkte ab, als Charlotte etwas dazu sagen wollte. »Aber jetzt gebe ich dir einen wirklich wichtigen Rat: Höre auf dein Herz. Tue das, was es dir empfiehlt, und vertraue deiner Entscheidung. Mit allen Folgen, die sich daraus ergeben mögen. Und du wirst sehen: Du wirst glücklich werden mit dem Amtmann.«

Er küsste sie auf die Stirn.

»Und jetzt lass uns essen. Die paar Stiche kannst du besser satt im Kerzenschein machen als jetzt noch hungrig. Und morgen hast du bei Gott einen aufregenden Tag vor dir.«

KAPITEL 3

Stuttgart, Samstag, 28. Juli 1781

»Aber es war nur im Dampfe des Weins, und mein Herz hörte nicht, was meine Zunge prahlte.«

Karl Moor in Die Räuber, 1. Akt, 2. Szene

Bei deinem Gehorsam befehl ich dir, morgen darf der Graf nimmer …«

Die Feder kratzte beim Schreiben der letzten Buchstaben trocken über das Papier. Ungeduldig tunkte Friedrich die Spitze des Kiels ins Tintenfass, streifte den überflüssigen Tropfen am Rand ab und vollendete den Satz: »… unter den Lebendigen wandeln.«

Friedrich konnte sich den empörten Aufschrei des Publikums aufs Beste vorstellen. Er nickte entschlossen vor sich hin. Diese forsche Bewegung seines Kopfes verstärkte jedoch die schmerzvollen Stiche in dessen Inneren, wodurch die Freude über das Geschriebene schlagartig in den Hintergrund trat. Er stellte das Nicken umgehend ein und rieb sich mit der freien Hand den langen Nacken. Das schien die Kopfschmerzen ein wenig zu besänftigen, weckte aber ein revoltierendes Gefühl in der Magengegend. Mit ganzer Willenskraft zwang Friedrich seine Konzentration zurück auf das Theaterstück.

Morgen darf der Graf nimmer unter den Lebendigen wandeln. Der Befehl, den vermeintlichen Grafen zu töten, musste den treuen Daniel so niederschmetternd treffen wie der Tritt eines tobsüchtigen Pferdes. Die Übeltat, die Franz seinem Diener hier abverlangte, würde seine Seele schon vor dem Jüngsten Tag zerbrechen lassen. Aber so weit würde es nicht kommen. Friedrich grinste zufrieden. Der Christenmensch Daniel würde letzten Endes dem himmlischen Herrn gehorchen, nicht dem irdischen Tyrannen.

Für einen Moment erschien schemenhaft ein Gedanke vor Friedrichs innerem Auge. Er sollte sich an eine Aufgabe erinnern. Aber an welche? Wie bei einem Traum verdichteten sich die Nebelschwaden des Vergessens, je angestrengter er seine Erinnerung bemühte.

Der letzte Krug Wein, den der Ochsenwirt mir gestern Abend ausgeschenkt hat, muss schlecht gewesen sein, dachte er. Ob es dem Streicher gerade besser ging? Ein breites Grinsen ließ seine von Sommersprossen besprenkelten Wangen hervortreten. Lagen im Magen des Freundes und Saufkumpanen auch eisige Wackersteine, die ihn zu Boden zogen? Wurde sein Kopf ebenfalls von wütenden Truppen belagert wie die Burg des Götz von Berlichingen vom Heer des Kaisers?

Gedankenverloren nahm Friedrich neue Tinte auf. Als er die Feder über das Papier hob, löste sich ein Tropfen, fiel herab und landete mitten auf der Rede des Schurken Franz, wo er einen Flecken so groß wie ein Fingernagel hinterließ. Friedrich fluchte, legte die Feder ab und versuchte, das Malheur mit einem mit Spucke befeuchteten Tuch einzudämmen. Übrig blieb ein grauer Schatten.

Wie um alles in der Welt sollte man arbeiten, wenn dieser widerliche Kopfschmerz jeden Gedanken niederknüppelte wie Karls Räuberbande ihre Opfer? Das geschwollene Auge tat ein Übriges. Streicher hatte irgendwann während des Gelages ein paar famose Reden geschwungen, die jedem nüchternen Mann als albern erschienen wären. Indes hatte es im ganzen Ochsen keinen einzigen nüchternen Mann mehr gegeben. Stattdessen zwei Esslinger, die über die Sprüche des Stuttgarters nicht lachen konnten und sie mit den Fäusten konterten. Das wiederum hatte Friedrich auf den Plan gerufen und war letztlich Ursache für das geschwollene Auge, das einem Volltreffer nur durch Glück entgangen war. Wenn der Ochsenwirt die Streithähne nicht getrennt vor die Tür gesetzt hätte, wer weiß, in welchem Zustand Friedrich sich jetzt befände.

Das Papier war an der Stelle des beseitigten Flecks zu einem welligen Untergrund getrocknet. Friedrich ersetzte die weggewischten Lettern, bevor sein Geist sich wieder der Antwort des Dieners zuwandte. Sollte er diese für das Theaterstück beibehalten, wie sie in seinem Drama geschrieben stand? Er warf einen Blick in das gedruckte Büchlein. Dort fand er als Antwort Daniels auf die Aufforderung, den Grafen zu töten, den Aufschrei: »Hilf, heiliger Gott! Weswegen?«

»Und hilf auch mir, heiliger Gott!«, stöhnte Friedrich. Die Aufgabe, sein zu Ostern veröffentlichtes Erstlingswerk für die Bühne zu überarbeiten, lastete wie ein Joch auf seinen schmalen Schultern. Auf der anderen Seite ließ ihn die Aussicht, Die Räuber im Mannheimer Theater aufgeführt zu bekommen, etwas Hoffnung verspüren, seinen Schuldenberg doch noch abtragen zu können.

Friedrichs Blick schweifte durch die kärgliche Kammer. An der Tür stand eine Truhe, deren Deckel nicht mehr recht schloss. Die Garderobe darüber, an der sein blauer Uniformrock hing, bestand aus in die Wand geschlagenen Nägeln. Auf dem Stehpult daneben lag Friedrichs zerlesene Ausgabe von Klopstocks Oden, die auf dem größten Möbel, dem schweren Tisch, keinen Platz mehr fand. Denn der war bedeckt von all dem Papier, dem Tintenfass und den Federn und vielen leeren Weinflaschen. Ebenso wie die an der Wand stehende Bank, auf der sich die gebundenen Werke der großartigsten Autoren, Stückeschreiber und Philosophen stapelten. Zwei wackelige Stühle und zwei dem gesunden Schlaf nicht gerade förderliche Feldbetten in einem Alkoven bildeten die restlichen Möbel des Raums am Stuttgarter kleinen Graben, das Friedrich sich mit seinem Freund Franz Josef teilte. Da dieser sich seit zwei Wochen auf Feldübung befand, brauchte er den Tisch nicht aufzuräumen und konnte so in jeder freien Minute das Umschreiben seines Dramas fortsetzen.

Dabei benötigte die Kammer dringend eine reinigende Hand, das musste Friedrich zugeben. Durch die vom Schmutz matte Fensterscheibe drang das Sonnenlicht nur spärlich herein. Vom Dielenboden war kaum eine Handbreit zu sehen. In einer Ecke lagerten Kartoffeln in drei großen Säcken, daneben standen weitere Flaschen – alle leer – und ein dafür umso vollerer Beutel mit Kleidung, die zu reinigen oder zu flicken wäre. Schuhe und Gamaschen lagen neben ein paar schmutzigen, zusammengestellten Tellern, die die Fliegen anzogen. Dabei war das die freiere Ecke. Denn ihr gegenüber stapelte sich Friedrichs größter Fehler – und seine Hoffnung zugleich.

Die Räuber. Ein Schauspiel, stand hundertfach auf den Einbänden. Sein Name war weder auf dem Umschlag noch im Buch zu finden. Das hatte er sich nicht getraut. Stattdessen war er das Wagnis eingegangen, hundertfünfzig Gulden für den Druck des Dramas bei Freunden und Verwandten zu borgen. Er hatte erwartet, dass das Werk die Grundlage seines künftigen Wohlstands sein könnte. Aber der Absatz kam nicht ans Laufen, was im Moment wahrscheinlich das wahre Drama der Räuber war. Die ersten Freunde erbaten schon das geliehene Geld zurück. Und der Ochsenwirt hatte ihm angedeutet, dass die Tafel vom Anschreiben bald überfüllt war.

Das Pochen gegen die grobe Holztür riss ihn aus seinen Gedanken.

»Friedrich!«, drang ihm die Stimme seiner Hauswirtin ans Ohr.

Schlagartig saß er aufrecht und prüfte den Sitz der gegipsten Haarrollen an der Seite seiner Frisur.

»Was ist, Frau Vischer?«, rief er und zog die trotz seiner dünnen Gestalt im Sitzen immer hochrutschende Uniformweste gerade.

Statt einer Antwort öffnete sich die Tür. Luise Dorothea Vischer rauschte herein. Eine fleckige Küchenschürze bedeckte ihren Körper, dessen Rundungen nicht ohne Reiz waren, wie Friedrich zugeben musste. Eine längliche Nase ragte wie ein Schnabel über dem dünnlippigen Mund der Frau hervor. Theatralisch verdrehte sie die Augen.

»Die Luft in Eurer Stube lockt vielleicht Fliegen an, aber als Frau mag man gar nicht eintreten«, murrte sie.

»Warum kommt Ihr dann und stört mich mitten in der Arbeit?«, gab Friedrich zurück.

Die Vischerin war keine zehn Jahre älter als er. Ein unbehandelter Wundbrand hatte ihr den Mann und den beiden Kindern den Vater geraubt. Trotz des Schicksalsschlags zeigte sie meist ein sonniges Gemüt und kümmerte sich um ihre jungen Untermieter wie eine große Schwester.

Sie beantwortete Friedrichs freche Frage nicht, sondern prüfte mit einem Rundblick den Zustand der Kammer. Ihre Miene wurde dabei immer missbilligender.

»Was ich Euch störe, wollt Ihr wissen? Wenn Ihr mich das so fragt: Es wäre schön, wenn Ihr den ausstehenden Mietzins begleichen könntet. Die Kinder haben Hunger.«

Friedrich legte die Feder zur Seite. »Ich warte doch selbst auf meinen Sold. Sobald der mir ausgezahlt wird …«

»… kauft Ihr Euch wieder neue Bücher und esst mir mit Euren Freunden die Töpfe leer!«, vervollständigte sie den Satz anders, als Friedrich es vorgesehen hatte.

»Dieses Mal nicht, ich gebe Euch mein Wort darauf.«

»Das habt Ihr auch im Juno schon gesagt. Und kommt mir jetzt nicht wieder mit Eurer kostenfreien Behandlung!«

»Wenn Ihr krank seid, habt Ihr den Medicus schon im Haus!«, wiederholte er dennoch das schlagkräftigste Argument, warum die Vischerin ihn trotz der Mietrückstände weiter unter ihrem Dach wohnen lassen sollte.

»Habt Ihr mich je einen Tag krank erlebt, lieber Friedrich? Ich hätte nicht einmal Zeit dafür. Und wenn es mich doch einmal treffen sollte, dann bewahre mich der Herrgott vor Euren Heilmethoden. Außerdem scheint es mir, als wäret Ihr derjenige, der ärztlichen Rat gebrauchen könnte. Kommt ins Licht!«

Friedrich stand auf und drehte sich zu ihr. Er war einen guten Kopf größer als sie, ein magerer Kerl, der in der vom Vorgänger geerbten Uniform so deplatziert aussah, wie er sich darin fühlte.

»Ihr seid blass«, bemerkte sie.

»Nicht mehr als sonst.«

»Oh doch. So bleich wie eine Wasserleich’.« Sie lachte, wurde aber sofort wieder ernst. Ihre Hand ging zu seiner Wange und streichelte vorsichtig darüber. Friedrich zuckte zurück.

»Tut Euch das Auge so sehr weh?«, fragte sie besorgt und ließ den Arm sinken.

Friedrich nickte, obwohl sein Rückzug weniger vom Schmerz als von einem anderen Gefühl verursacht worden war, das ihre Berührung in ihm ausgelöst hatte.

»Dann lasst es Euch eine Lehre sein, und haltet Euch in Zukunft von Schlägern fern, die stärker sind als Ihr.«

Friedrich nickte. »Danke für Euren Rat, aber die Kopfschmerzen wären auch ohne die Schläger unvermeidbar gewesen.«

Sie lachte spöttisch. »Dass Euch der Schädel brummt, kann ich mir bestens vorstellen. Es war spät, als Ihr zurückkamt. Und leise wart Ihr auch nicht gerade.«

»Seid Ihr gekommen, um Euch über die Störung Eures Schlafs zu beschweren?«

Die Vischerin schüttelte den Kopf. »Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich nur gewundert, warum Ihr immer noch nicht aufgebrochen seid. Die Kirchturmuhr hat schon dreimal geschlagen.«

»Aufgebrochen?«, fragte er verwirrt. Doch er brauchte keinen weiteren Anschub mehr. Mit einem Donnerschlag fiel ihm ein, was er vergessen hatte. Wie konnte ihm das nur entfallen sein?

»Es hat schon drei geschlagen? Das ist nicht möglich!«, rief er kopfschüttelnd. Er wartete auf ein Zucken um die Mundwinkel der Wirtin, doch die nickte nur.

»Beeilt Euch lieber! Der Herzog wird sicher nicht erfreut sein, wenn Ihr zu spät kommt!«

Friedrich stand einen Moment wie gelähmt da. Der Gedanke, zu spät zu kommen, verschaffte ihm sogleich das Gefühl eines vom Stock brennenden Hosenbodens. Er war zwar nicht mehr Schüler der Akademie, fühlte sich aber trotzdem keinen Deut freier als noch vor einem Jahr. So verhasst war ihm die Erinnerung an Carl Eugens Schule und die altbackene Erziehung, dass sein Geist den anstehenden Besuch verdrängt hatte.

»Was ist? Sputet Euch lieber, statt dazustehen wie ein Ölgötze!«, mahnte die Vischerin.

Sie hatte recht. Zu wichtig war die Audienz im Schloss. Wenn er sich beeilte, konnte er es vielleicht noch schaffen. Friedrich zog sich die verhassten Stiefel mit ihren viel zu stark gefütterten Gamaschen über, in denen er nur laufen konnte wie die Karikatur eines Storches. Obwohl Friedrich nicht breit gebaut war und man von Kartoffeln allein nicht fett werden konnte, spannte die Weste, als er sich die Uniformjacke über die Schultern warf. Ihr Vorbesitzer war dürr wie ein Skelett gewesen und dazu etwas kleiner als Friedrich. An der Tür griff er sich den mickrigen Militärhut, an den ein gepuderter Zopf geheftet war, der nur wenig zu Friedrichs krausem Rotschopf passte.

»Eilt Euch«, rief ihm die Vischerin hinterher, als er auf die Straße sprang. »Und viel Glück!«

Friedrich hielt sich rechts, prüfte mit einem Blick auf die Kirchturmuhr die Zeit und trat mitten in einen frischen Pferdeapfel, der auf dem trockenen Boden die Fliegen anlockte wie ein großzügiger Spender die Bettler. Schimpfend machte er Halt und streifte sich die Sohle auf den Pflastersteinen ab, bevor er weiterrannte. Er wich einer Gruppe schwatzender Frauen in langen Kleidern und bunten Schürzen aus und lief um einen Holzkarren herum, auf dem zwei grobe Kerle einen Stapel Bretter transportierten. Dahinter bog er links in Richtung Schloss ab. In Höhe des Stoffhändlers kam ihm eine junge Frau mit einem plärrenden Kind auf dem Arm entgegen.

»Herr Scheller!«, rief sie. »Ich wollt gerade zu Euch!«

Friedrich kannte sie flüchtig. Wie er war sie einundzwanzig Jahre alt, doch damit endeten ihre Gemeinsamkeiten. Ihr einfältiger Geist steckte in einer bemerkenswert aufreizenden Hülle, während man ihn wohl eher als scharfsinnigen Denker mit labiler Kondition bezeichnen musste.

»Ich habe jetzt keine Zeit!«, keuchte er.

»Ich fleh Euch an, Herr Scheller!«, rief sie und trat Friedrich so in den Weg, dass er zum Anhalten gezwungen wurde.

»Schiller«, korrigierte er sie. »Immer noch Schiller.«

»Anton hat seit gestern Durchfall«, überging sie seine Richtigstellung und hielt ihm den in ein schmutziges Kleidchen verpackten Jungen mit beiden Händen entgegen.

»Selbst wenn ich jetzt Zeit hätte, dürfte ich deinen Jungen nicht behandeln. Das weißt du doch. Geh zum Doktor Sütterle!«

»Einen richtigen Doktor können wir uns nicht leisten. Ich fleh Euch an, helft uns!«

Friedrich wusste genau, dass Verzögerungen die Laune des Herzogs in unermessliche Tiefen sinken lassen konnten. Und niemand wollte einem missgelaunten Carl Eugen gegenüberstehen. Am Ende würde es ihm ergehen wie dem guten Schubart, der seit bald vier Jahren ohne Urteil im Kerker von Hohenasperg sein Dasein fristete.

»Gebt dem Kind heute etwas trockenes Brot, und flößt ihm genug Wasser ein«, sagte er gehetzt. »Ich muss weiter, gute Frau.«

»Und wenn’s nicht besser wird?«

»Dann kommt in Gottes Namen morgen zum Haus der Frau Vischer.«

Bei seinen letzten Worten strahlte sie erleichtert.

»Jetzt lasst mich endlich vorbei!«

»Habt Dank, Herr Scheller!«, rief sie ihm nach.

»Schiller!«, brachte er keuchend hervor, als er bereits um die nächste Ecke lief.

KAPITEL 4

Stuttgart, Samstag, 28. Juli 1781

»Spät kommt Ihr – doch Ihr kommt!«

Illo in Die Piccolomini, 1. Akt, 1. Szene

Je weiter er sich nach Norden bewegte, umso prächtiger wurde Stuttgart. Bald tauchte das an eine Burg erinnernde Alte Schloss vor Friedrich auf. Dahinter erhob sich sein weitaus prunkvollerer Nachfolgebau. Diener und Boten liefen kreuz und quer, um Aufträge ihrer Herren zu erledigen. Drei Juristen in weiten, dunklen Mänteln disputierten über einen Fall im Schatten einer Buche. Das Thema ging im Lärm eines herannahenden Vierspänners unter. Der in eine herzogliche Uniform gekleidete Kutscher preschte rücksichtslos voran. Friedrich sprang zur Seite, um dem schmucken Gefährt auszuweichen. Er ließ den begrünten Schlossplatz links liegen und stürzte auf das machtvollste Gebäude zu, das er kannte, größer noch als das Schloss in Ludwigsburg. Das Neue Schloss bestand aus einem lang gezogenen Hauptgebäude, dem Corps de Logis, an das sich zwei Flügel in Form eines eckigen »U« anschlossen.