9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

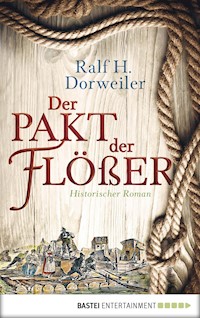

- Herausgeber: Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Zwei Schwarzwälder Uhrmacher, ein Auftrag am Englischen Hof und eine junge Helferin in Not

Eine außergewöhnliche Uhr als Geschenk für die Queen fertigen! Von einem Auftrag wie diesem haben die Brüder Johannes und Ernst bislang nicht einmal zu träumen gewagt. Erst vor Kurzem haben sie den Schwarzwald verlassen und sind nach London gezogen, um sich ein neues Leben aufzubauen. Ihr Glück haben sie der Hilfe Sophias zu verdanken, einer jungen Kinderfrau aus dem königlichen Palast. Doch als sie die Uhr nach getaner Arbeit abgeben wollen, werden sie Zeugen eines Attentats auf Queen Victoria und ihren Mann, Prinz Albert. Und auch Sophia gerät in Lebensgefahr ...

Spannende Details über das Uhrmacher-Handwerk, packende Figuren und viel Londoner Lokalkolorit - Ralf H. Dorweiler nimmt Sie mit auf eine spannende Reise ins 19. Jahrhundert

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 632

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumPERSONENVERZEICHNISZitatDER AUFZUGKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4DER ANTRIEBKAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8DAS GEHWERKKAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18DIE HEMMUNGKAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28DIE UNRUHKAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34KAPITEL 35KAPITEL 36DAS ZEIGERWERKKAPITEL 37KAPITEL 38KAPITEL 39KAPITEL 40KAPITEL 41KAPITEL 42KAPITEL 43KAPITEL 44KAPITEL 45KAPITEL 46KAPITEL 47KAPITEL 48KAPITEL 49EPILOGNachwort und DankÜber dieses Buch

Zwei Schwarzwälder Uhrmacher, ein Auftrag am Englischen Hof und eine junge Helferin in Not Eine außergewöhnliche Uhr als Geschenk für die Queen fertigen! Von einem Auftrag wie diesem haben die Brüder Johannes und Ernst bislang nicht einmal zu träumen gewagt. Erst vor Kurzem haben sie den Schwarzwald verlassen und sind nach London gezogen, um sich ein neues Leben aufzubauen. Ihr Glück haben sie der Hilfe Sophias zu verdanken, einer jungen Kinderfrau aus dem königlichen Palast. Doch als sie die Uhr nach getaner Arbeit abgeben wollen, werden sie Zeugen eines Attentats auf Queen Victoria und ihren Mann, Prinz Albert. Und auch Sophia gerät in Lebensgefahr … Spannende Details über das Uhrmacher-Handwerk, packende Figuren und viel Londoner Lokalkolorit – Ralf H. Dorweiler nimmt Sie mit auf eine spannende Reise ins 19. Jahrhundert.

Über den Autor

Ralf H. Dorweiler wurde 1973 in der Nähe der Loreley geboren. Nach dem Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft in Köln zog es ihn in den Südschwarzwald. Dort arbeitete er als Redakteur für eine große Tageszeitung und schrieb parallel Romane. Erfolgreich wurde er mit einer Reihe mit sieben Kriminalromanen und einem außergewöhnlichen Reiseführer. 2017 wechselte er ins historische Fach; seither begeistert er auch in diesem Genre seine Leser. Mittlerweile widmet er sich ausschließlich der Schriftstellerei. Dorweiler ist mit einer Opernsängerin verheiratet und Vater eines Sohnes.

Vollständige E-Book-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn

Titelillustration: © Photo by John MacVicar Anderson/Fine Art Photographic/Getty Images | © Martin Bergsma/shutterstock.com

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenMotiv im Innenteil: © Inna Kharlamova/shutterstock.com

eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7517-1004-6

luebbe.de

lesejury.de

PERSONENVERZEICHNIS

In der folgenden Liste sind die wichtigsten handelnden Figuren aufgeführt. Historische Persönlichkeiten sind mit einem * markiert.

ST. MÄRGEN, SCHWARZWALD

Hermann Faller, Bauer

Martha, seine Frau

August, ihr ältester Sohn

Johannes, ihr zweitältester Sohn

Ernst, ihr jüngster Sohn

Liesbeth, ihre älteste Tochter

Erika, ihre zweitälteste Tochter

Auguste, Augusts Frau

Elsa, Magd

Ida, uneheliche Tochter von Hermann Faller mit der Magd Elsa

Berthold Armbruster, Sohn des Armbruster-Bauern

* Andreas Löffler, Sohn des Rankhof-Bauern, Freund von August

Viktor Schwär, Schulfreund von Johannes

Hedwig Krumm, Schulfreundin von Johannes

Erhard Mark, Freund von Johannes

* Lorenz Mark, Onkel von Erhard Mark, Uhrmacher

* Egidius Riesle, Feind von Johannes

* Martin Riesle, sein Vater

* Urban Heim, Lehrer

* Joseph Lickert, Bürgermeister

Sebastian Weber, Amtmann

Prosper Emanuel Keller, Uhrenhändler aus Edinburgh

ENGLAND

Kensington Palace

* Victoria (gen. Drina), Prinzessin Alexandrina Victoria von Kent

* Marie Louise Victoire von Sachsen-Coburg-Saalfeld, Herzogin von Kent, ihre Mutter

* Sir John Conroy, Vertrauter und Berater von Victorias Mutter

* Mary Stopford, Hausdame von Victorias Mutter

* Baroness Johanna Clara Luise Lehzen, Victorias Vertraute und Hauslehrerin

Hastings

Sophia Carpenter

Emma Carpenter, ihre Mutter

Etienne Légat, französischer Gentleman

Lady Ann, Hausherrin in Hughes House

William, ihr kleiner Sohn

Mister Wilson, Butler

Miss Webster, Hausdame bei Lady Ann

London

* Andreas Schwär, Uhrenhändler

Erich Wagner, Verkäufer im Laden von Andreas Schwär

Emily Wagner, dessen Frau

Phillip Schmid (gen. Flip), Uhrenbauer

Oliver Strittmatter, angestellter Uhrenhausierer bei Andreas Schwär

Bobby, Mann fürs Grobe im Uhrenladen Schwär

Jim Highman, Inhaber eines Möbelgroßhandels

Abigail, seine Tochter

Agatha Libberfield, erste Vermieterin von Sophia

Mr. Riley, Betreiber der Wäscherei Riley

Jennifer Larkins (gen. Jenny), Freundin von Sophia

* John Francis, Tabakwarenhändler

Hans Walter Richter, protestantischer Goldschmied

* Eckhard Kleyser, Schwarzwälder Mitinhaber des Uhrenladens Kleyser and Burger

* Edward John Dent, Uhrmacher

Everett Smith, Diener am Empfang in dessen Uhrenladen

Ebenezer Godfield, Klavierhändler in London

* Henry Fowler Broadwood, Klavierfabrikant

* Juliana Maria Broadwood, seine Frau

BUCKINGHAM PALACE

* Victoria, eigentlich Alexandrina Victoria von Kent, Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Irland

* Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, Prinzgemahl

* Victoria Adelaide Mary Louisa, Prinzessin von Großbritannien und Irland (gen. Vicky), ihre Tochter

* Albert Edward (gen. Bertie), ihr Sohn, Kronprinz

* Baroness Sarah Lyttleton, Hofdame Victorias

* Lady Charlotte Canning, Kammerfrau Victorias

* Marianne Skerrett, Ankleidedame der Königin

* Louisa Southey, Leiterin der Nursery bei Queen Victoria

* Mistress Roberts, oberste Kinderfrau

Emely, Kindermädchen

* Ernst August, Duke of Cumberland and Teviotdale, König von Hannover und Onkel Victorias

* Doctor Clark, Arzt im Buckingham Palace

* Charles Elmé Francatelli, oberster Koch Ihrer Majestät

* Franz Xaver Winterhalter, deutscher Fürstenmaler

* Hermann Fidel Winterhalter, Kunstmaler, sein jüngerer Bruder

»Wir müssen mit der Zeit fortschreiten, oder die Zeit schleppt uns fort.Glücklich ist der, der willig fortgeht.«

Johann Gottfried von Herder (1744–1803)

DER AUFZUG

Der Aufzug bringt das Räderwerk ans Laufen. Durch das Aufziehen erhält ein Uhrwerk die Energie, die es benötigt, die nachfolgenden Baugruppen in Bewegung zu setzen und somit die Zeit überhaupt messen und anzeigen zu können. Die alten Schwarzwalduhren besitzen meist Tageswerke aus Holz, die einen täglichen Aufzug benötigen. Dafür zieht man die erst mit Schnüren und später mit Ketten befestigten Eisengewichte nach oben. Durch ihre Masse streben sie stets dem Boden entgegen. Andere Formen des Aufzugs funktionieren etwa mit Schlüsseln, die zu drehen sind und so Energie ins Uhrwerk bringen.

KAPITEL 1

St. Märgen, Sonntag, 11. April 1824

Die Zeit hat keinen Anfang und kein Ende. Das Leben eines Menschen wiegt in der Ewigkeit nicht mehr als eine Nadel im Tannenwald.«

Die Kanzel knarrte, als der Pfarrer sein nicht unerhebliches Gewicht gegen die vordere Brüstung warf und mit ausgestreckten Armen über seiner Gemeinde einen riesenhaften Kreis in die staubige Kirchenluft malte.

»Gottes Kinder erblicken das Licht der Welt, wachsen auf, reifen heran zu einem Jüngling oder einer jungen Frau«, fuhr der Geistliche inbrünstig fort. »Sie gründen Familien, ziehen ihre Nachkommen auf und pflegen die Alten, spüren mit den Jahren selbst die Kräfte schwinden, bevor der Tod sie unausweichlich vor unseren Herrn und Richter führt.« Er sog tief die Luft ein und ergänzte bewegt: »Wie viel Zeit jedem einzelnen Menschen bleibt, um seine gottgefälligen Spuren auf Erden zu hinterlassen, steht einzig auf einer himmlischen Tafel angeschrieben.«

Johannes folgte mit seinem Blick dem in die Luft weisenden Zeigefinger des Pfarrers und besah sich die farbenprächtigen Deckengemälde im Kirchenschiff, die biblische Szenen darstellten. Es sah aus, als blicke man durch die goldenen Rahmen direkt in das himmlische Reich der Engel.

Ein Schlag gegen den Hinterkopf riss ihn aus seinen Betrachtungen. Sein älterer Bruder August forderte ihn mit einem Nicken seines runden Kopfes in Richtung Kanzel auf, gefälligst dem Pfarrer zuzuhören. Ihre älteren Schwestern Liesbeth und Erika hingen andächtig an dessen Lippen.

Johannes wandte sich wieder zur Seite. Vorher hatte der Pfarrer noch in einer fremden Sprache gesprochen und gesungen – Latein. Jetzt redete er auf Deutsch. Johannes verstand zwar die meisten Worte, aber der Sinn erschloss sich ihm nicht. Dafür war er noch zu klein mit seinen fast fünf Jahren.

Wenn Johannes den Vater mit den Pferden in den Wald begleiten wollte, winkte der stets ab. Spielte er mit den Rädern, Ketten und Zapfen der bunten Uhren in der Werkstatt, schickte man ihn fort. Wollte er am Abend mit den Geschwistern oder den Katzen in der Kammer toben, brachte die Mutter ihn als jüngstes Kind des Fallerhofs zuerst ins Bett. Er wäre noch zu jung, hieß es immer. Johannes konnte es kaum abwarten, endlich groß zu sein. Darum aß er brav das Sauerkraut, obwohl es ihm bei jedem Bissen den Mund zusammenzog. Er ließ auf seinem Teller keinen Spinat übrig, auch wenn er ihn für sich »Iiiih-nat« nannte. Sogar die Blutsuppe, die es nach dem Schlachten gab, löffelte er aus, obwohl sie auf seinem Gaumen ein ekelhaft pelziges Gefühl hinterließ. Aber die Mutter sagte, das mache ihn groß und stark.

»Der Sensenmann wartet überall und jederzeit auf die, die er mit sich nehmen möchte«, rief der Pfarrer mahnend. »Er lauert am morschen Ast eines Kirschbaums, weist Kindern im Wald den Weg zu bunten Pilzen oder verbreitet mit seinem unbarmherzigen Atem einen Husten, der die Schwachen dahinrafft.«

Der Geistliche sah aus wie ein übersättigter Waldkauz, der unter eine weite Robe geschlüpft war, fand Johannes. Die aufgerissenen Augen und die buschigen schwarzen Brauen, die über ihnen tanzten, ließen ihm den Mann ein bisschen unheimlich erscheinen. Er drückte sich näher an den Vater heran.

Normalerweise hätte der Junge solche Gedanken schnell wieder vergessen, aber Johannes sollte sich auch noch viele Jahre später gut an diesen Sonntagmorgen in der Kirche erinnern. Der Grund dafür war, dass just in diesem Moment das Hauptportal aufgerissen wurde. Ein kühler Luftzug drang herein und kündigte Unheil an. Der Pfarrer schaute verärgert durch den Mittelgang. Die Köpfe der Gemeinde folgten seinem Blick.

»Hochwürden!«, keuchte eine atemlose Frauenstimme durch das Gotteshaus. Johannes erkannte sie. Er musste aber mit den Knien auf die Kirchenbank klettern, um an einer alten Frau vorbei zur Tür sehen zu können. Umgeben von kühlem Licht stand dort Elsa, die neue Magd des Fallerhofs. Ihr stoßweiser Atem bildete in der kalten Luft weiße Dunstwölkchen.

»Was soll das, Weib?«, polterte der Pfarrer.

Johannes’ Vater sprang alarmiert auf.

»Es muss etwas mit Martha sein, Hochwürden«, rief die alte Rita. Die Frau wohnte zwei Höfe weiter als Johannes’ Familie.

»Was ist los, Elsa, sprich!«, befahl der Vater. Johannes hatte ihn selten so ernst gesehen. Seine riesigen starken Hände zitterten vor Anspannung.

Die junge Magd stolperte vor auf den Mittelgang. »Es ist die Frau Martha. Sie schreit vor Schmerzen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, das Kind kommt!«

»Schon? Es ist doch noch viel zu früh«, murmelte die alte Rita in die Stille hinein. Aufgeregtes Gemurmel setzte ein.

»Komm schnell mit, Rita«, rief der Vater. Er wandte sich zum Pfarrer, der ihm winkte, dass er sich entfernen dürfe, dann hob er Johannes auf den Arm und eilte mit ihm hinaus.

An den Vater gedrückt, weinte Johannes, weil er nicht verstand, was geschah. Durch den Tränenschleier sah er, dass weitere Dorfbewohner aus der Kirche strömten. August rannte kurz hinter dem Vater, gefolgt von Liesbeth und Erika. Zwei Männer führten die alte Rita zu einem Fuhrwerk. Dahinter drängten weitere Menschen aus der Kirche. Ob sie ihnen nachkamen oder nur zusahen, konnte Johannes nicht mehr erkennen, weil der Vater am Ende der Friedhofsmauer angelangt war und zu ihrem Hof abbog.

Johannes wurde auf dem Arm des Vaters völlig durchgeschüttelt, bis sie endlich an ihrem Ziel ankamen. Fast gleichzeitig mit ihnen erreichte ein Pferdewagen den Fallerhof. Die beiden Männer mit der alten Rita und die Magd Elsa saßen darin. Elsas lange blonde Zöpfe flogen hin und her. Johannes’ Geschwister waren dahinter auch schon zu sehen.

Der Vater ließ seinen verunsicherten Jüngsten in der Diele zurück und rannte die Treppe hinauf. Die alte Rita, die dem halben Dorf auf die Welt geholfen hatte, folgte ihm schwerfällig. Von oben war gedämpftes Klagen zu hören. Als die Tür zur Schlafkammer der Eltern kurz geöffnet wurde, erkannte Johannes die Stimme der Mutter.

Die hohe, dünne Standuhr in der Diele knackte und setzte einen Glockenschlag ab. Der große Zeiger wies nach unten zur sechs, der kleine auf die zehn. Es war noch früh. Nur Momente später fielen auch in der Kammer mehrere Uhren in das Konzert ein.

»Steh nicht im Weg herum!«, sagte einer der Männer und schob Johannes zur Seite. Schließlich erschien Liesbeth. Die große Schwester nahm ihn an der Hand und führte ihn in die Küche. Sie schmierte ihm ein Butterbrot und tröstete ihn. Als er sie fragte, warum die Mutter so schreie, antwortete sie: »Weil wir ein neues Geschwisterchen bekommen. Das weißt du doch.«

»Ich will aber eine kleine Katze«, sagte Johannes.

Liesbeth streichelte ihm lächelnd über den Kopf.

Laute gequälte Schreie wechselten sich ab mit Phasen nervöser Ruhe. In der Küche wurde ein großer Topf Wasser abgekocht, ein Arzt kam, verließ den Hof bald aber wieder. Zwei Frauen wurden aus St. Peter hergebracht. Fremde Leute gingen ein und aus, brachten Essen oder setzten sich einfach in die Stube, um nachzuhören, ob sie helfen könnten. Der Vater tauchte ab und zu kurz auf. Er roch nach Schweiß und scharfem Schnaps und verteilte an Elsa und manchmal an die Gäste Aufgaben, bevor er wieder die Treppe hinaufpolterte.

Je länger dies alles andauerte, desto unruhiger wurden die Erwachsenen und auch Johannes’ Schwestern. Nur August blieb ruhig. Er saß auf der Bank am Kachelofen und schnitzte ein Pferd. Johannes fand, dass es eher wie eine Kuh aussah, behielt das aber für sich. August wurde schnell wütend und boxte ihn dann.

Kamen Erwachsene in die Stube, lobten sie Augusts Schnitzkünste zwar lautstark, flüsterten aber nur noch, wenn die Rede auf die anstehende Geburt kam. So auch die Armbruster-Bäuerin, die am Nachmittag einen frischen Hefezopf brachte. Obwohl das duftende Gebäck zu Johannes’ Leibspeisen zählte, konnte er es heute nicht genießen. Denn der Kampf ein Stockwerk über ihnen schien kein Ende finden zu wollen.

Johannes fragte mehrfach, ob er die Mutter besuchen könne, aber die Nachbarinnen schüttelten nur mit dem Kopf. Da half auch kein Betteln und kein Weinen. Dabei wollte er nur nachsehen, ob es wirklich die Mutter war, die solch schreckliche, heisere Schreie von sich gab. Die Laute erinnerten ihn eher an ein Tier.

»Alles wird gut«, sagte eine der Frauen und drückte Johannes an ihren weichen, warmen Körper.

Es begann schon zu dämmern, als ein schwacher Schrei der Mutter ertönte, der wie ein trockenes Herbstblatt vom Ast fiel. Über ihnen waren schnelle Schritte und Getöse zu vernehmen. Aufgeregte Stimmen erklangen, dann wurde alles still.

»Sie holen es«, flüsterte die Nachbarin. Das Ticken der Uhren war auf einmal deutlich zu hören, als wäre es der einzige Laut auf der Welt. Und doch warteten alle in der Stube auf einen anderen Klang. Die Erwachsenen starrten ungeduldig an die verrauchte Decke.

»Es muss jetzt schreien«, stieß die Armbruster-Bäuerin tonlos hervor. »Bitte, Herr, lass das Kind schreien!«

Aber es blieb still. Mit jedem Ticken der Uhren wurden die Gesichter in der Stube länger. Die Anspannung wich der Verzweiflung. Eine Frau schüttelte traurig den Kopf. Johannes sah Tränen in Liesbeths Augen. Oben setzten erneut Geräusche ein. Langsame Schritte, eine kaum zu hörende Stimme, irgendein Gegenstand fiel dumpf zu Boden.

Doch dann war da noch etwas anderes: Ein leises Plärren setzte ein, das eher an ein quietschendes Holztor erinnerte als an einen Menschen. Auf jeden Fall klingt es nicht nach einer Katze, dachte Johannes enttäuscht.

Die Aufregung und erleichterte Freude der Älteren hatte Johannes angesteckt. Er konnte kaum schlafen in dieser Nacht. Er hatte einen neuen Bruder bekommen! Als die Kinder am nächsten Morgen zur Mutter durften, lag sie bleich und mit dunklen Ringen unter den Augen im Bett. Sie brachte ein kaum merkliches Lächeln zustande. Johannes wollte zu ihr klettern, aber Liesbeth hielt ihn zurück und hob ihn hoch.

Da konnte er den Bruder sehen: ein verschrumpeltes, rotes, winziges Ding in Mutters Arm. Zwei Augen, eine Nase, ein Mund, zwei Arme. Die Beine waren unter der Decke, aber er zweifelte nicht daran, dass es ebenfalls zwei waren. Alles an dem Bruder war winzig klein wie bei einer Stoffpuppe und wirkte zerbrechlich wie die feinsten hölzernen Zahnräder.

»Wie geht es dir, Mutter?«, fragte Liesbeth besorgt.

»Es geht ihr sicher bald wieder besser«, antwortete Vater für sie. »Jetzt brauchen die Mutter und der kleine Ernst erst einmal viel Ruhe.«

»Der kleine Ernst?«, fragte Johannes.

»Ernst. Auf diesen Namen wird dein Bruder getauft werden«, erklärte der Vater.

Die Mutter legte den Kopf zur Seite und lächelte das Neugeborene an. »Unser Ernst ist ein ganz besonderes Kind«, hauchte sie stolz.

Johannes hingegen war von dem Geschwisterchen ein wenig enttäuscht. Er hatte einen Bruder erwartet, mit dem er sich gegen August verbünden konnte, wenn der ihn wieder boxen wollte. Aber Ernst sah nicht aus, als könne er eine große Hilfe sein. Und dennoch spürte Johannes gleich, dass es eine Verbindung zwischen ihnen gab.

»Ich will dir ein guter Bruder sein«, sagte er zu dem winzigen Säugling.

August lachte. Die Mutter hingegen flüsterte: »Ich bin mir sicher, dass du das sein wirst.«

KAPITEL 2

St. Märgen, Mai 1824

Die Mutter hatte zwei Wochen gebraucht, um langsam wieder auf die Beine zu kommen. Tante Emma war für zehn Tage von ihrem Hof auf dem Thurner zu ihnen gezogen, um ihrer Schwester zu helfen. Es hatte einen weiteren Monat gedauert, bis die Mutter sich nicht mehr ständig setzen oder gar hinlegen musste. All ihre Kraft wendete sie für die Pflege des kränklichen Säuglings auf.

Die Erwachsenen sprachen oft darüber, wie schlecht es um Ernst stand. Oft behielt er die wenige Muttermilch, die er trank, nicht bei sich. Mehrfach wurde sein winziger Körper von hohem Fieber heimgesucht, das die Mutter mit kalten Umschlägen behandelte. Zu alledem war er außerordentlich still. In der Stube hörte man von oben zwar ständig die Schritte der Mutter auf dem Holzboden oder ein leises Singen, aber von dem Säugling war kaum einmal ein Ton zu hören. Johannes ging täglich ins Schlafzimmer der Eltern und kletterte auf eine Strebe der Krippe, um seinen kleinen Bruder anzusehen. Da lag das Bündel, eingewickelt in Lagen von Stoff, erstarrt und reglos wie eine Puppe.

»Es stimmt etwas nicht mit dem Kind«, murmelte eines Tages die alte Rita nach einem Besuch auf dem Weg nach draußen vor sich hin. Überhaupt schnappte Johannes mehrmals aus Gesprächen auf, dass sich die Leute fragten, wann der Herr seinen kleinen Bruder wohl zu sich hole.

»Zu sich holt?«, fragte sich Johannes. Aber Ernst gehörte doch jetzt hierher. Zu ihnen.

Es dauerte ein paar Tage, bis er die Redensart verstand. Ein Mann in schwarzer Kleidung ging von Hof zu Hof und verkündete, dass in der Nacht der Löffler-Senior vom Rankhof gestorben war. Das schien keinen der Erwachsenen zu überraschen. »Jetzt hat der Herrgott ihn zu sich geholt und von seinen Leiden erlöst«, sagte der Vater.

Johannes horchte auf. Wenn der Herr jemanden zu sich holte, bedeutete das also, dass dieser Mensch starb. Glaubten die Leute etwa auch, dass Ernst sterben würde? Der Gedanke, den gerade gewonnenen Bruder wieder zu verlieren, machte ihn traurig. Ohne ihn wäre er erneut der Kleinste.

Solange die Mutter sich um Ernst kümmern musste, übernahm Liesbeth als älteste Tochter viele Aufgaben im Haus. Und das machte sie so gut, dass die Eltern sie lobten. Das Essen kam pünktlich auf den Tisch und schmeckte meist sogar fein. Das Haus hielt sie mithilfe der Magd Elsa ordentlich und sauber, und gewaschene Kleider lagen, wenn nötig, zum Wechseln bereit. Aber auch die anderen Kinder halfen mit. Augusts Aufgabe war es, dem alten Knecht Wilhelm morgens vor der Schule im Stall zu helfen. Nach dem Unterricht rannte er in den Wald oder ins Sägewerk, um dem Vater und seinen Helfern Essen und Getränke zu bringen. Erika saß nachmittags entweder in der Stube und stopfte Strümpfe oder besserte andere Kleidung aus. Oft war sie auch in der Werkstatt und bemalte Uhrenschilde, die später als Zier vor die Uhrwerke montiert wurden. Malen konnte Erika gut. Johannes bewunderte ihre bunten Blüten.

Liesbeth kümmerte sich um Johannes, wenn die anderen in der Schule waren. Sie gab ihm kleine Aufgaben und erfand lustige Spiele. Manchmal nahm sie ihn auch mit zu Besorgungen. Ein paar Tage nach seinem fünften Geburtstag führte der Weg sie zum Armbruster-Bauern, um dort Erbsen und Lauchzwiebeln zu holen.

An einer Seite des Hofs befanden sich zwölf Verschläge, in denen flauschige Kaninchen Löwenzahn fraßen, wobei ihre Nasen beständig wackelten. Liesbeth trug Johannes auf, dort auf sie zu warten, und wandte sich in Richtung des Gartens. Johannes steckte einen Zeigefinger durch die Löcher zwischen dem Käfigdraht und lachte, wenn die Kaninchen kamen, um daran zu schnuppern. Nach einiger Zeit brachte ihm die Armbruster-Bäuerin ein Butterbrot und einen Becher Milch. Zufrieden setzte er sich auf die Bank neben den Käfigen und wartete in der Sonne auf die Schwester.

Wo blieb Liesbeth nur? Es kam ihm vor, als seien sie schon ewig auf dem Hof. Johannes stand auf und lief um das Haus herum. Da sah er sie. Sie und der älteste Armbruster-Sohn waren fast ganz vom Stamm eines Apfelbaums verdeckt. Johannes erkannte, dass der Junge ihre Hand hielt. Er sagte etwas, was Liesbeth zum Kichern brachte.

Als sie ihn bemerkten, ließ der Junge Liesbeths Hand sofort wieder los. Sie nahm die Körbe auf und lief zu ihrem Bruder. Ihre Wangen glänzten rot wie reife Äpfel in der Sonne.

»Ist das dein Liebling?«, fragte Johannes.

»Das ist Berthold«, antwortete Liesbeth und wechselte das Thema. »Haben dir die Kaninchen gefallen?«, fragte sie nur.

Johannes sollte den jungen Mann noch öfter sehen. Als Ende Juni das Strohdach des Fallerhofs ausgebessert wurde, gehörten zu den Helfern aus der Nachbarschaft auch der Armbruster-Bauer und sein Ältester. Dass Berthold dabei immer wieder Ausschau nach der bald sechzehnjährigen Liesbeth hielt – und die kaum eine Gelegenheit ausließ, von unten zu ihm hinaufzuschauen –, blieb auch den beiden Vätern nicht verborgen. Sie schienen nichts dagegen zu haben, denn sie schickten Berthold nach unten, um eine Pause zu machen. Diese bestand aus einem Spaziergang mit Liesbeth, Hand in Hand, wie Johannes neugierig beobachtete.

Die älteste Schwester hatte nun wieder mehr freie Zeit, denn der Zustand des kleinen Ernst hatte sich endlich gefestigt.

»Holt der Herr ihn doch nicht zu sich?«, fragte Johannes die Mutter. Sie sah ihn erstaunt an.

»Woher hast du denn das?«, fragte sie, erwartete aber keine Antwort. Stattdessen erklärte sie Johannes mit Erleichterung in ihrer Stimme, dass Ernst das Schlimmste überstanden und der Herr offenbar beschlossen habe, ihn als Geschenk bei ihnen zu lassen. Johannes gefiel das. Sie trug den Kleinen seither oft an den Körper gebunden mit sich herum und übernahm wieder mehr Aufgaben im Haus.

Ernst blieb ein stilles Kind. Nur höchstes Missfallen oder beißenden Hunger zeigte er durch ein grelles Plärren an, das an das Gegacker eines Huhns erinnerte, dem Vater gleich den Kopf abhacken wollte. Ihm wuchs ein dunkler, weicher Flaum auf dem runden Schädel. Wenn er wach in seiner Krippe lag, konnte er ewig auf eine Stelle starren, ohne sich mit Worten oder Winken davon abbringen zu lassen. Manchmal bemerkte Johannes aber, dass sich Ernsts Augen rasch hin- und herbewegten. Er berührte ihn dann vorsichtig mit einem Finger oder streichelte ihm mit der flachen Hand zart über die weichen Haare. Das fühlte sich gut an und schien Ernst zu beruhigen. Sogar wenn der Bruder einschlief, tätschelte Johannes ihn manchmal weiter.

»Lass ihn schlafen!«, mahnte die Mutter dann und schickte ihn nach draußen zum Spielen.

Vor allem an den Vormittagen, wenn die Geschwister in der Schule waren, langweilte Johannes sich häufig. Darum war er froh, als im Sommer die Ferien begannen. Für die größeren Kinder bedeutete das zwar, umso mehr auf dem Hof anpacken zu müssen, aber Johannes gefiel es, dass immer irgendwo etwas los war.

Ihm fiel auf, dass August morgens früher aufstand als sonst. Es war noch dunkel, da schlüpfte er schon aus dem Bett und zog sich für den Stall an. Wenn Johannes die ersten Schritte auf den Hof tat, hatte August bereits die Kälber, Ziegen und Hühner versorgt und half dem alten Wilhelm beim Misten oder spannte mit ihm die beiden Schwarzwälder Goldi und Brauni an, wenn Besorgungen zu machen waren. Gegen Mittag hatte August seine Aufgaben erfüllt, aß mit der Familie und wartete dann draußen ungeduldig auf seine Freunde.

Liesbeths Berthold hatte zwei jüngere Brüder, die nicht nur gleich alt waren, sondern sich ähnelten wie ein Ei dem anderen. Alle redeten von ihnen als den Armbruster-Zwillingen Peter und Paul. Sie kamen immer aus Richtung des Rankhofs mit einem Jungen, den alle nur den Schüri nannten. Manchmal war auch Andreas dabei, der älteste Sohn des Rankhof-Bauern, oder Tinus, ein Sohn des Klosterschneiders. Sie warteten draußen, bis August den Tisch verlassen durfte, dann standen sie kurz zusammen und rannten anschließend davon.

»Darf ich auch mit?«, fragte Johannes die Jungen an einem sonnigen Tag.

»Bloß nicht!«, winkte August sofort ab. Seine Freunde lachten über die Enttäuschung im Gesicht des kleinen Jungen. Sie liefen los und ließen ihn stehen. Weinend erzählte er der Mutter, was passiert war – und dass er sich nichts so sehr wünschte, wie mit den anderen Kindern mitgehen zu dürfen. Sie nahm ihn tröstend in den Arm, bis ein klapperndes Geräusch aus der Krippe zu hören war.

»Spiel mit den Katzen. Ich muss nach Ernstchen schauen«, sagte sie.

Dass es ein Fehler gewesen war, sich zu diesem Thema der Mutter anzuvertrauen, erfuhr Johannes am Folgetag. Beim Essen befahl sie August, Johannes das nächste Mal bei seinem Herumstreifen mitzunehmen. Der große Bruder sprang empört auf und protestierte, erntete für seine frechen Widerworte aber eine Ohrfeige vom Vater.

Entsprechend misslich war die Stimmung, als August und die anderen Buben später in Richtung Waldrand stapften. Johannes bemühte sich, mit den größeren Jungen Schritt zu halten. Er rief ihnen einmal nach, dass sie zu schnell gehen würden, aber sie taten, als wäre er Luft.

»Habt ihr irgendwas gehört?«, fragte der Schüri und kratzte seinen schwarzen Lockenkopf.

»Nein, nichts«, meinte einer der Zwillinge. Der andere schüttelte den Kopf.

August blickte sich demonstrativ um. Er sah aber durch Johannes hindurch, als sei der unsichtbar geworden.

»Niemand zu sehen«, sagte er.

»Doch, ich«, rief Johannes aufgebracht.

»Los, lasst uns weiter.«

Die vier älteren Kinder stürmten lachend davon. Johannes versuchte zwar, zu ihnen aufzuschließen, aber als er am Waldrand völlig außer Atem stolperte und der Länge nach hinfiel, wusste er, dass er sie nicht mehr einholen konnte.

Er setzte sich auf und blickte in den Wald hinein. Hatten die anderen ihn wirklich nicht gesehen und gehört? Er schüttelte den Kopf. Nur Geister waren unsichtbar. Und er war kein Geist, sondern ein lebendiger Junge. Dennoch war er erst erleichtert, als er wieder am Fallerhof ankam und Liesbeth ihn tatsächlich sehen konnte. August und seine Freunde hatten also nur so getan.

»Haben die dich doch nicht mitgenommen?«, fragte die Schwester.

»Ich will lieber hier spielen«, antwortete Johannes mürrisch, denn er wollte sich nicht die Blöße geben zu erzählen, wie die anderen ihn losgeworden waren. Zudem fürchtete er die handfeste Rache des Älteren, wenn er ihn erneut verpetzen würde.

»Hätt ich nicht gedacht, dass du dichthältst«, flüsterte August am Abend in ihrer Kammer. »Gut gemacht, Kleiner.«

»Darf ich denn morgen mit?«, fragte Johannes hoffnungsvoll.

»Wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen«, erwiderte August, pustete die Talgkerze aus und drehte sich in seinem Bett zur Seite.

Es dauerte einen Moment, bis Johannes verstand, dass die beiden Feste nie am gleichen Tag gefeiert werden würden. Trotzdem war er stolz auf das Lob des großen Bruders.

***

Das Gefühl, von anderen nicht gesehen werden zu können, entwickelte sich dennoch zu einer regelrechten Angst. In der nächsten Zeit kehrte immer wieder ein Traum zurück, der trotz aller Abwandlungen stets einen vergleichbaren Kern hatte. Johannes befand sich darin in der Begleitung meist mehrerer anderer Personen. Zu Beginn waren es die Eltern oder Geschwister, nach seiner Einschulung kamen Schulkameraden oder der Lehrer dazu. Der Ablauf war immer ähnlich: Entweder fiel etwas mit lautem Schlag zu Boden oder jemand schrie etwas. »Da, der Baum fällt«, konnte der Vater rufen und in eine Richtung zeigen. Sobald aller Blicke von Johannes abgelenkt waren, begann seine Verwandlung in einen Geist. Wenn er auf seine Hand sah, wurde diese durchsichtig wie Mutters gutes Glas und war schließlich gar nicht mehr zu sehen. Wollte er etwas sagen, bewegten sich zwar sein Kiefer und die Zunge, aber er blieb stumm wie sein Bruder Ernst.

Sobald er aus dem Blickfeld der Menschen in seinem Traum war, schienen sie ihn auch zu vergessen. Zuerst sahen sie sich noch nach ihm um, dann verhielten sie sich, als hätte es ihn nie gegeben. Wenn Johannes sie ansprach, hörten sie ihn nicht. Wenn er sie berührte, blieb jede Reaktion darauf aus. Die Träume endeten immer gleich: Voller Verzweiflung lief Johannes den davongehenden Traumgestalten nach, doch Schritt für Schritt wurden seine Bewegungen mühsamer und langsamer, so als stapfe er durch immer tiefer werdenden Schnee. Meist erwachte er mit einem Schrei. Das Laken war dann völlig durchgeschwitzt – und einige Male stellte er fest, dass er vor Angst ins Bett gemacht hatte.

August zog ihn zwar mit dem Bettnässen auf, behielt das aber wenigstens in der Schule für sich. Offenbar hatte er Sorge, dass ein schlechter Ruf seines Bruders auch einen Schatten auf ihn werfen könnte. Dafür scheute er sich nicht, Viktor Schwär damit aufzuziehen. Dessen Bruder war nämlich weniger nett und hatte vor der Schule von einem Malheur des kleineren Jungen erzählt.

Viktor war im gleichen Alter wie Johannes und saß in einer Bank ganz an der Seite bei mehreren Mädchen. Seinem rundlichen Gesicht konnte man im Unterricht oft ansehen, dass es ihm schwerfiel, den Vorträgen des Lehrers zu folgen, vor allem, wenn es ums Rechnen ging. Viktor war einfach etwas langsamer.

Vielleicht liegt das an seinen Füßen, dachte Johannes. Die neigten nämlich zum Stolpern, sobald Viktor sich schneller bewegen wollte. Als er wieder einmal hinfiel und Egidius, der Sohn vom jähzornigen Riesle, ihm dazu in den Hintern trat und ihn Bettnässer schimpfte, schubste Johannes den zwei Jahre älteren Jungen, ohne nachzudenken, zur Seite.

»Lass ihn in Ruhe!«, brüllte er ihn dabei an.

Der Kerl ging sofort auf ihn los. Johannes fand sich einen Moment später auf dem Boden wieder. Egidius saß auf seiner Brust und hieb ihm die Faust ins Gesicht. Er traf ihn dabei auf der Nase, die laut knackte, was Johannes noch lauter aufschreien ließ. August hatte sich den kurzen Kampf zuerst lachend angeschaut, als er aber das Blut im Gesicht seines Bruders sah, zerrte er den Riesle-Sohn von ihm herunter. Von dem Gewicht auf der Brust befreit, setzte sich Johannes weinend auf und fasste sich an die Nase. Sie war zur Größe einer Kartoffel angeschwollen und schmerzte bei der Berührung. Als er seine Hände anschaute, waren sie voller Blut.

Es stellte sich schnell heraus, dass Johannes’ Nase gebrochen war. Der Lehrer schickte ihn in Begleitung von August nach Hause. Die Mutter war außer sich vor Sorge, aber der Vater meinte, so etwas komme vor unter Jungs. Es dauerte ein paar Tage, bis die Schwellung abgeklungen war und Johannes wieder zurück in die Schule durfte. Die Mutter ermahnte ihn, sich nicht noch einmal in eine Schlägerei verwickeln zu lassen.

Ihr Lehrer hieß Urban Heim. Sein Vater Joseph war Uhrmacher, und eigentlich war auch seinem Sohn diese Laufbahn in die Wiege gelegt gewesen. Doch ihm gefiel es, die Kinder zu gottgefälligen Menschen zu erziehen. Johannes’ Vater hielt nichts von ihm. Er sei zu jung und habe Ansichten, die nicht zum Leben im Schwarzwald passen würden. Vor allem störte es ihn, dass Heim persönlich vorbeikam, wenn August ein paar Tage nicht zum Unterricht erschien, weil der Vater seine Hilfe brauchte. Ihm blieb dann nichts anderes übrig, als klein beizugeben und August wieder in die Schule zu schicken – zumindest für ein paar Tage.

Johannes mochte den Schullehrer, der ihnen im ehemaligen Hühnerhaus des Klosters Rechnen, Lesen und Schreiben beibrachte. Er las ihnen auch aus der Bibel vor. Johannes verstand davon in seinem ersten Schuljahr nicht sehr viel und fand das eher langweilig. Aber manchmal erzählte Heim ihnen auch Geschichten von früheren Kriegen. Zum Beispiel von Alexander dem Großen, der aus dem Nichts heraus ein gewaltiges Reich erobert hatte. Oder von Cäsar, der irgendwann später das Römische Imperium zu ungeahnter Macht führte. Aber der Lehrer erzählte auch von dem großen Verrat: Cäsar wurde von seinen Getreuen ermordet, darunter Brutus, für den er wie für einen Sohn empfunden hatte. Solche Geschichten von fernen Ländern begeisterten den Jungen sehr.

Als er nach dem Nasenbruch wieder in die Schule durfte, holte Urban Heim ihn nach vorn. Dann forderte er Egidius Riesle auf, ebenfalls vor die Klasse zu treten.

»Egidius, du hast den Johannes hier geschlagen und ihm die Nase gebrochen«, begann der Lehrer. »Aber du weißt ganz genau, dass ich der Einzige bin, der hier jemanden schlagen darf, oder?«

Egidius schaute zu Boden und nickte schwach.

»Bisher hast du keine Strafe erhalten, weil ich wollte, dass Johannes auch sehen kann, wie du sie empfängst.«

Urban Heim holte den Rohrstock von der Wand. Die Kinder raunten, und Egidius verzog angespannt das Gesicht. Kurz darauf zappelte er, als der Lehrer ihn über die Bank legte und ihm die Hose herunterzog. Die ersten vier Schläge quittierte der Junge nur mit einem zischenden Einziehen von Luft, beim fünften hörte Johannes ein leises Wimmern. Der Lehrer hatte ihn so übers Knie gelegt, dass Egidius Johannes ins Gesicht blicken konnte. In seine finster dreinblickenden Augen mischten sich Tränen, als der Rohrstock ein sechstes und siebtes Mal niederzischte. Johannes schaute die drei folgenden Schläge weg, spürte aber Egidius’ feindseligen Blick auf sich.

»So, das waren zehn«, sagte der Lehrer, stellte Egidius wieder auf und wartete, bis der sich die Hose hochgezogen hatte. Ein paar Mädchen kicherten.

»Jetzt kannst du den Johannes um Verzeihung bitten«, meinte Urban Heim. Mit grimmigem Blick stellte sich Egidius vor ihn und murmelte eine Entschuldigung. Johannes fand das alles unangenehmer als die gebrochene Nase. Er nickte schnell, und beide durften zurück in ihre Sitzbänke.

Der Nasenbruch hatte aber auch erfreuliche Folgen: In der nächsten Pause kam Viktor Schwär mit einem mageren Mädchen mit braunen Zöpfen und abenteuerlustigen Augen im Schlepptau zu Johannes. Ihr Name war Hedwig. Beide schauten sich seine vom Bruch leicht gekrümmte Nase an, und Viktor bedankte sich etwas hölzern für seine Hilfe. Hedwig war ein Jahr älter als die beiden Jungen. Wie Viktor wohnte sie im Steinbachtal. Sie waren Hof an Hof zusammen aufgewachsen und gingen den Schulweg immer gemeinsam. Hedwigs strahlendes Lächeln ließ winzige, weiße Zähne aufblitzen. Sie überragte die beiden Jungen um fast einen Kopf, dennoch wirkte die Schürze über ihrem einfachen Kleid an ihrem dürren Körper etwas zu groß.

»Meine Mutter sagt, ich wachse da rein«, erklärte sie, als Johannes sie ein paar Tage später danach fragte. Ohnehin schien sie nie um eine Antwort verlegen zu sein. Am meisten bewunderte Johannes sie dafür, dass niemand sie ärgern konnte. Wenn ein Junge an ihrem Zopf zog, versetzte sie ihm ohne Ansehen des Alters oder Familiennamens einen Fausthieb in den Bauch, der ihn zu Boden gehen ließ. Hänselte jemand sie wegen ihrer dünnen Ärmchen oder dem ärmlichen Kleid, zahlte sie es ihm ohne Zögern zurück, indem sie seine wunde Stelle benannte. Oft genug blieb der Urheber der Hänselei mit langem Gesicht zurück. Die meisten ließen sie mittlerweile in Ruhe.

So schlagfertig sie mit Worten und Taten Gegnern entgegentrat, so lustig und fürsorglich war sie Freunden gegenüber. Johannes mochte ihre fröhliche Art. Aber am allermeisten gefiel es ihm, Freunde gefunden zu haben, mit denen er in der Pause toben konnte. Nach der Schule blieben sie oft vor dem Schulhaus stehen und erzählten sich ihre Erlebnisse, Wünsche und Träume. Endlich fühlte er sich wie ein wichtiger Teil von etwas.

Im Spätsommer besuchte Johannes zum ersten Mal mit Viktor Hedwig in ihrem Zuhause. Ihr Vater betrieb den Krummhof am Hang, vier Kühe weideten mit zwei alten Schwarzwälder Füchsen eine Steilwiese neben dem Haus ab. Das Wasser im Teich war grün und stank. Im Inneren des Hauses standen in den Zimmern Blecheimer bereit, um sie bei Regen unter das löchrige Strohdach zu stellen.

»Repariert dein Vater das nicht?«, fragte Johannes flüsternd.

»Er hat noch nicht genug Geld dafür«, antwortete Hedwig leise und sah ihn traurig an.

Wenn sie nach der Schule bei Hedwig waren, tischte ihre Mutter meist eine dünne Hühnersuppe auf, in der ein paar Möhren und Pastinaken schwammen. Die Brühe wurde mehrmals gestreckt, sodass kaum einmal ein Fettauge darauf schwamm. Selbst ihre Kartoffel- und Erbsensuppen waren wässrig und schmeckten fad. Kein Wunder, dass Hedwig und die jüngeren Geschwister alle dürr sind wie Vogelscheuchen, dachte Johannes.

Nach dem Essen halfen sie als Dank auf dem Hof, dann liefen sie zum Waldrand, wo Hedwig und Viktor Johannes zum ersten Mal ihren Lieblingsplatz zeigten. Sie kletterten über eine umgestürzte Tanne, stiegen ein Stück weiter bergauf und gelangten nach einem kurzen Marsch durch den Wald an eine Lichtung. Die wurde von mehreren hellgrauen Felsen gebildet, die am Hang aus dem moosigen Untergrund ragten. Eine riesige Esche tastete mit ihrem Wurzelwerk über einen der Felsen.

»Das ist unser Schloss«, erklärte Viktor stolz.

Ein Stein hatte eine Mulde, die wie gemacht war, um darauf zu sitzen.

»Der Thron. Wer darauf sitzt, ist der König.«

»Oder die Königin!«, rief Hedwig.

Das wollte Johannes sofort ausprobieren. Er nahm in der Mulde Platz. Von hier aus konnte man das ganze Schloss überblicken.

Zu seinem großen Vergnügen verbeugten sich Viktor und Hedwig tief vor ihm. Aber er erfuhr auch gleich, dass die Untertanen dem König – oder der Königin – nicht nur huldigten, sie stellten auch Ansprüche. Der König musste sich ein Spiel ausdenken. Er beschloss, Verstecken zu spielen.

Als Hedwig dreimal sofort gefunden worden war, verging ihr die Lust daran. Sie setzte sich nun auf den Thron. Ein paar Sonnenstrahlen trafen durch das Blätterdach der Esche auf ihre blonden Haare. Johannes fand, dass sie wirklich wie eine Prinzessin aussah. Er verbeugte sich vor ihr.

Sie spielten, bis sie in der Ferne die Glocken der Kirche läuten hörten.

»Ich muss los«, rief Johannes erschrocken. Es waren fünf Schläge. Er hätte längst zu Hause sein müssen.

Seit diesem Tag trafen die drei sich öfter nach der Schule zum Spielen. Manchmal tobten sie herum, oft saßen sie aber auch einfach auf einem der warmen Felsen im Schatten der Esche und schauten in den Wald. Sie stellten sich dann vor, Adlige zu sein, die in Prunk und Reichtum lebten und keine Sorgen kannten. Das Schloss wurde bald zu einem Ort, an den sie sich regelmäßig zurückzogen – zumindest so lange, bis es zu kalt dafür wurde.

Der Winter kam in diesem Jahr früh und erbarmungslos. Nach einem bitteren Kälteeinbruch wurde es endlich ein bisschen wärmer, doch es schneite mehrere Tage ununterbrochen. Die Schule wurde ausgesetzt, und die Treffen mit den Freunden endeten damit schlagartig. Für Johannes begann die Zeit in der Uhrenwerkstatt.

KAPITEL 3

St. Märgen, November 1825

Den Winter 1825/26 über drängte sich die ganze Familie Faller samt Knecht und Magd eng in der geheizten Stube zusammen. Hier befand sich neben dem großen Tisch und dem wärmenden Kachelofen die Werkbank, wo die Holzuhren zusammengesteckt wurden. Eine Tür führte zur eigentlichen Werkstatt, in der bei Bedarf ein Eisenofen für Wärme sorgen konnte. Das Holz dafür hatte der Vater bereits im Frühjahr am Haus entlang unter dem tief gezogenen Dach aufgestapelt.

An den ersten frostigen Tagen hatte er noch genug zu tun. Mit mehreren anderen Holzfällern schlug er in den Wäldern Bäume, die sie mithilfe der Schwarzwälder Füchse zu Sammelorten transportierten und aufschichteten. Das Schneetreiben hatte aber auch dem ein Ende gesetzt. Die Männer mussten zu Hause bleiben. Da war es gut, dass sich viele Familien im Schwarzwald ein Zubrot sicherten, indem sie Holzuhren bauten.

Johannes’ Vater war ein Mann fürs Grobe. Er verbrachte Stunde um Stunde in der kalten Werkstatt in der Scheune, fertigte dort mit seinen Maschinen größere Teilstücke an und setzte die Uhrkästen zusammen. In der warmen Stube montierten die Frauen und August aus den ganzen vielen Einzelteilen die Uhren. Johannes hatte im vergangenen Jahr schon spielerisch geholfen. In diesem Jahr wurde seine Arbeitskraft fest eingeplant. Immerhin war er jetzt schon in der Schule.

Holzuhren zu bauen war komplizierter, als Johannes gedacht hatte. Natürlich hatte er seit seiner Geburt mitbekommen, wie der Vater in der Scheune Stifte drechselte, Bretter zurechtsägte und die Zähne der Rädchen kontrollierte, die er aus mit Holzwolle gepolsterten Kistchen kramte. Johannes war groß geworden mit dem beißenden Geruch der Bleifarben, die nur langsam auf den Uhrschilden trockneten. Das beständige Tick und Tack der Werke hatte ihn seit jüngster Kindheit ebenso begleitet wie die verschiedenen Schläge und Flötentöne zu den vollen Stunden.

Der halbe Ort war mit der Herstellung und dem Verkauf von Uhren oder ihren Bestandteilen beschäftigt. Für manche war es der Haupterwerb, andere – wie die Fallers – verdienten sich ein Zubrot damit. Selbst der Lehrer Urban Heim nahm nach dem Unterricht noch Geld durch den Uhrenhandel ein, indem er Bestellungen aus dem Uhrenland zusammentrug und in große Holzkisten verpackte.

Vom Uhrenland sprachen die Erwachsenen in Märgen oft. »Der Schwär ist ins Uhrenland gezogen«, war ein Satz, den Johannes mit wechselnden Namen immer wieder hörte. Bei »dem Schwär« handelte es sich um einen Großonkel von Viktor. Das muss wohl ein schönes Land sein, das alle zu sich zieht, dachte Johannes und malte sich oft aus, wie es da wohl aussehen mochte. Er stellte sich ein Land mit riesigen Häusern vor, in denen Menschen lebten, die sich nur im Takt der tickenden Uhren bewegten. In allen Zimmern, an jeder Straßenecke und selbst am kleinsten Baum musste dann wohl eine Uhr hängen, damit man überall hingehen konnte. Was wäre das für ein Lärm zur Mittagsstunde, wenn alle Uhren zwölfmal schlugen!

Johannes bekam im ersten Jahr einfache Aufgaben übertragen. Erika und August saßen auf den beiden Schemeln und steckten konzentriert verschieden geformte Rädchen auf dünne Holzstifte. August bohrte mit einer Schablone feine Löcher in eine bereits zugesägte Holzplatte. Erika stellte die Stifte mit den Rädern in die Löcher. Das sah recht schwierig aus, fand Johannes, weil die kleinen Rädchen genau ineinandergreifen mussten.

Er lernte schnell, dass jedes Zahnrad seine ureigenste Aufgabe hatte und nicht einfach durch ein anderes ersetzt werden konnte. Bewegte sich eines, beeinflusste das alle anderen Teile der Uhr. Ein kleiner Fehler, selbst eine winzige Ungenauigkeit konnten dazu führen, dass August ein zusammengesetztes Uhrwerk nach einem Test schimpfend wieder auseinanderbauen musste und manchmal eine ganze Stunde oder länger nach dem Fehler suchte, Zahnrädchen anschliff und alles wieder zusammensteckte.

»Du darfst nicht so viel Zeit verschwenden!«, mahnte ihn der Vater einmal. »Wenn ein Rad Ärger macht, nimm ein anderes.«

Johannes’ Aufgabe im ersten Jahr waren vor allem Botengänge. Außerdem sollte er bei den Größeren zuschauen und durfte die entsprechenden Handgriffe unter Anleitung nachmachen.

Auch Liesbeth und Mutter waren neben Putzen und Kochen mit Uhren beschäftigt. Nicht selten rief der Vater sogar die Magd Elsa, damit sie ihm in der Werkstatt neben dem Stall zur Hand ging. Johannes wurde oft von der Mutter oder von Erika losgeschickt, um irgendetwas aus dieser Werkstatt zu holen. Er rannte zum Vater, wenn Erika ein Minutenrad benötigte. Oder die Mutter sagte, dass die Anker zur Neige gingen. Der Vater bewahrte diese vorgefertigten Teile in Kästen in einem Regal und reichte Johannes je nach Wunsch eines oder mehrere der gewünschten Teile. Elsa zeigte ihm, wie er die feinen Holzachsen mit Bronzefarbe anzustreichen hatte, damit sie wie wertvolles Metall aussahen, und der Vater ließ ihn immer wieder die Namen der einzelnen Stücke aufsagen, bis Johannes sie selbst im Schlaf hätte bezeichnen können. Wenn er dem Sohn ein guter Lehrer gewesen war, gönnte Vater sich als Belohnung einen Schluck aus der Schnapsflasche, die er in einem Uhrenkasten vor seiner Frau versteckt hielt. War er richtig gut gelaunt, bekam Elsa von ihm einen Klaps auf den Po. Dann kicherte sie.

Die Tage flossen dahin wie Harz: träge und langsam. Es schien, als wolle der Winter nie mehr enden. Zur Weihnachtszeit meldete sich bei Johannes ein drückender Schmerz im Kopf. Seine Nase begann zu laufen, und er fühlte sich schwach und matt.

»Er hat Fieber«, stellte seine Mutter besorgt fest, als sie ihm die Hand auf die Stirn legte. Sie packte ihn gleich ins Bett. Das Fieber sank zwei Tage später zwar wieder, aber der Schnupfen und die Kopfschmerzen wurden zu einer Qual. Die Taschentücher trockneten nach dem Waschen nicht so schnell, wie er neue brauchte. Johannes konnte die weihnachtlichen Gerüche von Früchtebrot, Bienenwachs und Tannennadeln kaum wahrnehmen. Erst nach Weihnachten besserte sich sein Zustand, nicht aber genug, um den Vater in den Wald zu begleiten.

»Zwischen Weihnachten und Neujahr werden die jungen Buchen bei abnehmendem Mond geschlagen«, erklärte ihm sein Vater. »Daraus mache ich die Rohlinge für die Zahnräder.«

Johannes konnte an seinem Atem riechen, dass er schon Schnaps getrunken hatte. Wahrscheinlich, um es später im Wald warm zu haben.

»Kann ich mitkommen?«, fragte er.

Der Vater schüttelte bedauernd den Kopf.

»Warum denn nicht, Vater?«

»Wir sind lange unterwegs, der Schnee ist tief, und du bist noch nicht ganz gesund«, war die Antwort. »Im nächsten Jahr.«

Der Vater nahm nur August mit. Gemeinsam kehrten sie mit etwa zwanzig armdicken Buchenstämmen zurück, die sie entasteten, bevor sie die Rinde abschälten. Das Holz ließen sie so drei Wochen liegen. Johannes beobachtete, wie der Vater anschließend die Stämmchen in kaum fingerdicke Scheiben schnitt. August bohrte in jede mittig ein Loch.

***

Anfang Januar des neuen Jahres war Johannes wieder ganz gesund und durfte nun mehr helfen. Er war begierig darauf, so viel wie möglich zu lernen. Die Scheiben mussten Stück für Stück auf eine Kordel aufgezogen und in ein altes stinkendes Fass gelegt werden. Darüber kippte der Vater Gülle, die er extra zu diesem Zweck im Güllebecken zurückgehalten hatte.

»Nach der Behandlung geht kein Wurm mehr an das Holz«, erklärte er stolz.

»Hermann?«

Das war Elsas Stimme, die den Vater rief. Wobei sie nicht wirklich rief, sondern eher wisperte.

»Mach allein weiter!«, befahl der Vater und warf die Tür zum Stall hinter sich ins Schloss. Johannes folgte ihm und lauschte durch die Spalte zwischen den Brettern. Was gesagt wurde, konnte er nicht verstehen. Auch der Vater sprach leise. Aber dem Tonfall konnte Johannes anhören, dass er mit der jungen Magd schimpfte. Wahrscheinlich, weil sie ihn nicht beim Vornamen rufen darf, sondern ihn Herr Faller oder Bauer zu nennen hat, dachte er.

Vier Wochen ließ der Vater die Scheiben in der Gülle ruhen. Die helle Buche hatte eine matte, dunkelbraune Farbe angenommen. Der Geruch war beißend, als Johannes die Rohlinge an den Schnüren herauszog. Insgesamt waren es sechs Fässer voll.

Er ließ die Ketten mit je zwanzig Scheiben draußen abtropfen. Später kam August und brachte sie zum Vater, der sie im Rauchfang zwischen die schwarzen Schinken und Würste hing. Durch die Wärme und den Rauch sollten die hölzernen Scheiben fest wie Metall werden. Die vom vorigen Jahr nahm er gleichzeitig ab. August stapelte diese in der großen Werkstatt – und das Spiel begann von Neuem.

Der Vater behielt nur einige der trockenen, steinharten Zahnradrohlinge bei sich. Die meisten lieferte er beim eintretenden Tauwetter an Zahnradmacher und andere Uhrmacher in der Gegend aus.

Insgesamt vier kleine Kisten voller Uhrwerke und eine mit Schilden waren fertig, als die Tage wieder länger wurden und wärmere Tage die eisige Kälte unterbrachen. Der Vater war zufrieden und hoffte, die neue Ware gut ins Uhrenland verkaufen zu können.

Mit dem Einsetzen des Tauwetters gab es für ihn auch keinen Grund mehr, die Kinder nicht in die Schule zu schicken. Johannes jubelte vor Freude, als er davon erfuhr. Er freute sich vor allem darauf, Viktor und Hedwig wiederzusehen, die er über die Wintertage vermisst hatte.

Vor dem Schulhaus umarmten sie sich und plapperten wild drauflos, als wolle jeder von ihnen das in den vergangenen Wochen nicht mit den Freunden Geteilte in wenigen Minuten aufholen. Johannes bemerkte plötzlich eine Bewegung aus den Augenwinkeln. Im selben Moment traf ihn ein in schweren Stiefeln steckender Fuß mitten auf dem Schienbein. Der Schmerz war wie eine Dachlawine: Er kam überraschend wie aus dem Nichts und begrub alle anderen Empfindungen unter sich. Johannes ging zu Boden und hielt sich mit beiden Händen das Bein.

»Oh, das war ein Versehen«, sagte ein Junge mit bedauernder Stimme. Johannes blickte in ein schmales Gesicht, das mit der länglichen Nase irgendwie an einen Gockel erinnerte. Egidius Riesle. Wer sonst.

»Dein Bein war meinem einfach so plötzlich im Weg«, behauptete er süßlich und hielt Johannes eine Hand hin. »Komm, ich helfe dir auf.«

Johannes zögerte kurz, ergriff dann aber die Hand. Als er halb oben war, löste Egidius seinen Griff, und Johannes purzelte zurück zu Boden. Die umstehenden Kinder lachten und zeigten mit dem Finger auf ihn. Einer klopfte Egidius aufmunternd auf die Schulter. Johannes fühlte sich schrecklich. Zu allem Überfluss war ihm auch Schnee in den Nacken gekommen.

»Du hast aber schwitzige Hände«, sagte Egidius. Dabei schaute er auf seine und verzog angeekelt das Gesicht. Während Viktor und Hedwig Johannes aufhalfen, rieb sich Egidius die Hand an Schneeresten ab. Dann läutete die Glocke.

***

In den nächsten beiden Jahren sollte Johannes so einige Blessuren von Egidius einstecken. Raubte ihm ein in den Rücken gerammter Ellenbogen den Atem, konnte er sicher sein, im Anschluss eine nicht ernst gemeinte Entschuldigung von dem größeren Jungen zu hören. Stolperte er über ein ihm gestelltes Bein, gehörte das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dem schwarzhaarigen Riesle-Sohn. Egidius bat stets um Verzeihung, was den Lehrer täuschte, Johannes aber nicht. Mit der Zeit machten sich auch Freunde von Egidius einen Spaß daraus, Johannes zu ärgern.

»Du musst es dem Herrn Schullehrer sagen«, meinte Viktor, als sie wieder einmal einen Nachmittag in ihrem Schloss verbrachten.

Johannes winkte ab. »Wenn ich petze, wird es nur noch schlimmer.«

»Richtig, du musst zurückschlagen«, riet ihm Hedwig.

»Oder sag es deinem Vater. Der soll mit dem Riesle sprechen«, versuchte Viktor es erneut.

Doch auch diesen Vorschlag lehnte Johannes ab.

»Warum hilft dein Bruder dir nicht?«, fragte Hedwig.

»Er meint, ich muss lernen, mich selbst zu wehren«, erwiderte er.

»Dann wird es wohl für den Rest deines Lebens so weitergehen, oder?«, meinte sie. Sie hatte ihre blonden Haare mit roten Bändern zu Zöpfen gebunden. Johannes fand, dass das schön aussah.

»Hör mal!«, rief sie. »Ich hab dich was gefragt.«

Johannes schüttelte den Kopf. »Nein, wird es nicht. Ich werde mich schon noch gegen ihn wehren. Nur noch nicht gleich.«

Hedwig verdrehte die Augen.

***

Bis Johannes dies in die Tat umsetzen konnte, sollten allerdings noch ein paar weitere Jahre ins Land gehen. Und die Zeit verging wie im Flug.

Berthold Armbruster kam mit seinen Eltern auf den Fallerhof und hielt um Liesbeths Hand an. Ein paar Tage später kam es zu einem heftigen Streit zwischen Johannes’ Eltern. Die Mutter verlangte mit Tränen in den Augen, dass die Magd den Hof sofort verlassen müsse. Der Vater fügte sich schließlich und verschaffte Elsa eine Stellung als Hilfe bei der Schnurfrau Anna Waldvogel in Hinterstraß. Obwohl er getan hatte, was die Mutter wollte, blieb sie lange Zeit böse auf ihn. Sie stritten häufig, und der Vater roch immer öfter und manchmal schon zur Mittagszeit nach Schnaps.

Johannes versuchte trotz der wachsenden Zahl an Aufgaben, so viel Zeit wie möglich mit Viktor und Hedwig zu verbringen. Die Leute sagten, sie seien wie Pech und Schwefel. Das bedeutete offenbar, dass sie sehr gute Freunde waren. Das stimmte. Sie spielten Fangen oder Verstecken, bauten Dämme im Bach oder versuchten mit selbst gebastelten Fallen Tiere zu fangen. Hedwig war ein wildes Mädchen, das sich nicht scheute, auf Bäume zu klettern oder Frösche in die Hand zu nehmen. Wenn sie rannten, war Hedwig immer die Schnellste. Und sie hatte immer die besten Ideen für neue Spiele oder Abenteuer. Irgendwann war klar, dass sie so etwas wie die Anführerin ihrer kleinen Truppe war.

Sie war es auch, die eines Tages Erhard fragte, ob er in die Bande eintreten wolle. Erhard war eine Waise und lebte seit Kurzem bei der Familie seines Onkels Lorenz Mark. Der baute die komplizierten Uhren mit Achttagewerk, während die Uhren vom Fallerhof jeden Tag aufgezogen werden mussten. Joseph, Erhards Cousin, ging auch mit ihnen in die Schule, er gehörte aber zur Gruppe um Egidius.

Erhard war ein zierlicher Junge mit einer leisen, rauen Stimme. Er hatte mitansehen müssen, wie seine Eltern in Freiburg ums Leben gekommen waren. Dieses grausame Erlebnis spiegelt sich irgendwie auch heute noch in seinen Augen wider, fand Johannes.

Niemand sprach je darüber, wie genau Erhard zur Waisen geworden war. Doch das interessierte Johannes brennend. Also fragte er ihn eines Tages im Schloss einfach danach. Hedwig ging aber gleich dazwischen.

»Lass ihn! Vielleicht will er ja gar nicht darüber reden.«

Johannes verzog enttäuscht das Gesicht.

Zu ihrer aller Überraschung zuckte Erhard mit den schmalen Schultern und sagte: »Ich erzähle es euch.«

Sofort hockten sie sich vor ihn und lauschten gebannt seiner Geschichte.

»Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern«, warnte er sie vor, dass sein Bericht kürzer würde, als sie vielleicht erwarteten. »Es war mitten in der Nacht. Meine Mutter hat laut gerufen und mich geschüttelt. Überall war Rauch und Hitze. Mir hat das Atmen wehgetan.« Er zeigte auf seinen Kehlkopf. »Der Arzt meint, dass meine Stimme durch die Bergluft wieder besser wird«, krächzte er.

»Und dann?« Johannes beugte sich vor, um alles genau mitzubekommen.

»Sie hat mich zum Fenster raus auf die Straße geworfen. Ein Mann hat mich aufgefangen.«

»Und deine Eltern?«

Erhard schüttelte den Kopf, dann traten Tränen in seine Augen. Johannes’ großer Bruder August hatte ihm immer eine Kopfnuss verpasst, wenn er weinte, weil Männer nicht weinen würden. Johannes wandte sich darum wie auch Viktor verschämt ab, und sie taten, als würden sie die Tränen des Jungen nicht sehen. Allerdings fand er, dass ein Junge bestimmt weinen durfte, wenn er seine Eltern verloren hatte und auf einmal bei einem Onkel leben musste. Hedwig nahm Erhards Hand und hielt sie.

Ohne Erhard waren ihre Spiele meist unbeschwerter. Sein düsteres Erlebnis schwang in jeder Sekunde im Leben des Jungen mit wie das Pendulum einer Uhr. Es warf einen Schatten der Traurigkeit auf sein Gemüt, das nicht einmal verschwand, wenn er über einen von Johannes’ Witzen lachte oder versuchte, schneller als Hedwig zu rennen. Dieser Schatten übertrug sich stets auch auf die, die in seiner Gesellschaft waren. Und trotzdem dachte keiner von ihnen je daran, ihn auszuschließen. Im Spätsommer sprach Viktor aus, was ohnehin keinem Mitglied der Bande mehr ein Geheimnis war: »Du bist jetzt einer von uns, Eri.«

KAPITEL 4

London, Kensington Palace, Juni 1830

Drina wartete an der breiten, mit weinrotem Teppich ausgelegten Treppe und blickte in Richtung der Tür zum Schlafzimmer, das sie sich mit ihrer Mutter teilte. Ihr voller Name lautete eigentlich Alexandrina Victoria von Kent, aber Mutter benutzte fast immer die Kurzform Drina als Spitznamen. Wo blieb Mama nur? Am liebsten wäre sie schon hinuntergelaufen, um den Tag zu beginnen. Ihr Lehrer, Reverend Davys, kam samstags nicht in den Kensington Palace. Damit fielen sowohl Latein als auch Religion heute aus. Stattdessen freute sie sich schon auf den Unterricht bei der lieben Baroness von Lehzen. Aber der wahre Grund ihres heutigen Eifers lag in den beiden Stunden danach. Beim morgendlichen Blick durch den Vorhang hatte sie einen für London ungewöhnlich blauen Himmel gesehen. Unter diesen Umständen konnte sie Mister Denning sicher überzeugen, die Malstunde im Kensington Garden abzuhalten. Vielleicht würde sie den kleinen streunenden Hund wiedersehen, der neulich über den Rasen gelaufen war. Ein herzallerliebstes Tierchen, so groß wie ein schwerer Kater und mit struppigem, graubraunem Fell. Der Gärtner meinte, er sei ein räudiger Mischling, aber gerade dadurch hatte er Drinas Herz gewonnen.

Und nach dem Malen stand noch der Tanz auf ihrem Stundenplan. Sie liebte Musik. Am liebsten mochte sie den Anglaise oder einen Walzer, beschwingte Tänze, bei denen sie sich endlich bewegen konnte, ohne dass ihre Mutter oder Lord Conroy sie ständig zur Vorsicht ermahnten.

Ihre Mutter war immer noch nicht zu sehen. Am liebsten hätte sie nach ihr gerufen. Aber sie wusste natürlich genau, dass diese das nicht goutierte. Stattdessen vertrieb sich die Elfjährige die Zeit mit einem Hüpfspiel.

»Auf einem Bein, dann auf zwei’n«, sang sie leise dazu vor sich hin.

»Drina!«, mahnte die Stimme ihrer Mutter. Drina hielt sofort inne und wandte sich zu ihr um.

»Wie kannst du an der Treppe springen? Du weißt, dass das nicht geht. Lord Conroy möchte das nicht.«

Die Mutter packte energisch ihre Hand. Drina durfte die Treppen im Palast – und davon gab es mehrere – nur geführt von einer erwachsenen Begleitperson hinauf- oder hinabsteigen. Das war schon so, solange sie denken konnte. Ebenso, dass sie als Tochter im Zimmer der Mutter schlief. Drinas Halbschwester Feodora hatte ein eigenes Zimmer gehabt, als sie vor ihrer Eheschließung noch hier lebte. Aber bei ihr als jüngster Tochter war das anders. Auch deswegen, weil Lord Conroy ihrer Mutter ständig Angst machte.

»Haltung!«, mahnte die Herzogin auf dem Zwischenpodest.

Drina richtete sich auf, drückte die Brust vor und hielt den Kopf gerade.

»Ist Lord Conroy bereits eingetroffen?«, fragte ihre Mutter Lady Stopford, die am Fuß der Treppe stand.

Die Hofdame schüttelte betreten den Kopf. »Er ist offenbar noch verhindert, Ma’am.«

Drina löffelte warmen Porridge, in den kleine, süße Apfelstücke gewürfelt waren. Die Stimmung ihrer Mutter befand sich durch die Verspätung von Lord Conroy in einer Tiefe, als sei sie in die Kellerräume des Palastes hinabgestiegen. Sie lächelte über diesen Vergleich.

»Amüsiert es dich etwa, dass Lord Conroy noch nicht da ist?«, fragte ihre Mutter empört.

Sofort setzte Alexandrina ein ernstes Gesicht auf. »Nein, Mama, Verzeihung.«

Dass Conroy nicht da war, hatte der Herzogin von Kent den Appetit verdorben. Statt zu essen, klagte sie ihrer Hofdame ihr Leid. Lord Conroy hier, Lord Conroy da. Drina hingegen fand es sogar angenehm, diesen eingebildeten Besserwisser einmal nicht um sich haben zu müssen.

Als sich die Tür öffnete, sprang ihre Mutter auf und rief: »Endlich!«

Doch sie wurde enttäuscht. Es war die Baroness Lehzen, eine hochgewachsene Frau mit ernster Miene und dunklem, streng frisiertem und von grauen Strähnen durchzogenem Haar. Drina hatte es erst ein paar Mal offen gesehen.

»Ich bitte um Verzeihung, Ma’am. Bin ich zu spät?«, fragte die Baroness leicht verwirrt.

»Ach, Sie sind es, Lehzen. Nein, mein Ruf galt nicht Ihnen. Mich treibt eine Unruhe um wegen einer Verspätung von Lord Conroy.«

Drina stand vom Tisch auf und begrüßte ihre Hauslehrerin mit einem Knicks. Sie hielt ihr die Hand hin. Bevor sie den Raum verließ, blickte sie auf das Porträt ihres Vaters, der kurz nach ihrer Geburt gestorben war. Auch wenn er sehr ernst blickte in seiner Uniform, war sie sich sicher, dass er ihr gegenüber sehr liebevoll und gütig geschaut hätte. Sie wünschte, er wäre hier – statt dieses lästigen Conroy.

Sobald sie allein waren, ersetzte ein freundliches Lächeln die Strenge auf dem Gesicht der Baroness.

»Wir beginnen heute mit Staatskunde, Drina«, sagte sie im Unterrichtsraum.

Vor den beiden tiefen Fenstern des hellen Zimmers tanzte bereits die Sonne auf den Blättern der Bäume und Büsche im Park.

»Staatskunde? Heute, an so einem schönen Samstag?«

Baroness Lehzen nickte. »Wir wollen uns die Erbfolge anschauen«, sagte sie. Sie holte einen Bogen heraus, der sich wie ein Stammbaum mehrfach auffalten ließ, und breitete das Papier vor Drina aus. »Du musst eine Ahnung davon bekommen, welches die Mitglieder deiner Familie sind.«

»Mama ist meine Familie. Und Feo. Und Sie, Baroness.«

Die Angesprochene lächelte geschmeichelt. »Neben den engsten Verwandten gibt es aber auch weiter entfernte Verwandtschaft.«

»Ich weiß. Mama kommt aus Coburg, wo viele unserer Verwandten leben.«

»Und die Familie von Coburg hat auch eine Menge weiterer Verbindungen«, stellte die Hauslehrerin fest. Es war gleichzeitig eine Aufforderung für Drina weiterzusprechen.

»Zum Beispiel zu Onkel Leopold, dem König der Belgier.«

»Dem Bruder deiner Mutter, der Herzogin von Kent. Ganz richtig. Aber eigentlich wollte ich mit dir nicht über deine Verwandten mütterlicherseits sprechen, sondern über die Familie vonseiten deines Vaters.«

»Die kenne ich doch kaum.«

»Eben darum ist es ja nötig. Schlag den Stammbaum auf.«

Es war also tatsächlich ein Stammbaum. Das Papier war ganz hell und glatt. Es hatte kaum Knicke, außer da, wo es gefaltet war. Der Stammbaum war neu.