Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Immer wieder führt Ildar Dadins Weg im Jahr 2014 vor den Kreml. Still, aber beharrlich hält er dort Mahnwache gegen die aggressive Außenpolitik Russlands und den Krieg in der Ukraine – selbstgemalte Plakate mit der Aufschrift "Putin – eine Schande für Russland" oder "Heute Kiew – morgen Moskau" in der Hand. Es ist ein einsamer Protest, denn unter dem Eindruck der Ukraine-Krise hat die russische Regierung selbst friedliche Demonstrationen verboten. Mehrfach wird Dadin verhaftet, bis die russische Justiz ein abschreckendes Exempel an dem jungen Mann statuiert. Dadin wird zu drei Jahren Lagerhaft in der berüchtigten Strafkolonie IK-7 verurteilt, in der auch Putin-Erzfeind Michael Chodorkowski einsaß. Als er nach monatelanger systematischer Folterung zu zerbrechen droht, berichtet er in einem heimlichen Brief an seine Frau über die Zustände im Lager. Sie soll seine Zeilen veröffentlichen, obwohl ihn das in größte Lebensgefahr bringt. Als seine Gefängnisnotizen im Internet auftauchen, schaltet sich wenig später die Weltpresse im Fall Dadin ein. Ermutigt durch die internationale Unterstützung, reicht der Aktivist vom gefürchtetsten Straflager Russlands aus Klage gegen seine Inhaftierung ein. Und im Februar 2017 geschieht das Unvorstellbare: Dadin erzwingt nicht nur seine Freilassung, sondern auch die Überarbeitung jenes Paragrafen, der ihn ein Jahr zuvor hinter Gitter brachte. In seinem mit Spannung erwarteten Buch berichtet Ildar Dadin erstmals ausführlich von seinem Martyrium im Arbeitslager und gibt tiefe Einblicke in die politische Situation Russlands sowie die erschütternde Menschenrechtslage in seiner Heimat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 235

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

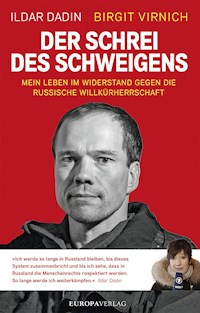

Ildar Dadin

Birgit Virnich

DER SCHREI DES SCHWEIGENS

Mein Leben für die Freiheit in Russland

Unter Mitarbeit von Oksana Orlowa

2. aktualisierte eBook-Ausgabe 2022

© 2018 Europa Verlag GmbH & Co. KG, München

Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung von

Fotos von © Getty Images/Kommersant Photo/Kontributor und © Unbekannt

Layout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, München

Konvertierung: Bookwire

ePub-ISBN: 978-3-95890-210-7

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

www.europa-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

Für die unzähligen Gefangenen, die heute noch immer in Russlands Straflagern gefoltert werden.

INHALT

Vorwort

Ich muss mich erinnern

Erster Teil:Mein Martyrium im Straflager IK-7

Im Vorhof zur Hölle

Reine Willkür

Gnadenlose Erniedrigung

Im Labyrinth der Folter

In der Kälte der Nacht

Unter Banditen

Gespenstische Stille

Wie auf dem Friedhof

Auf dem Maidan

An der Grenze zum Wahnsinn

Mit dem Mut der Verzweiflung

Wenn die Zeit stillsteht

Zweiter Teil:Der Kampf für Freiheit und Menschlichkeit

Die Anatomie der Folter

Der sterbende Schwan

Warten auf Ildar Dadin

Die Schwere der Freiheit

Ankunft eines Helden

Die Generation Putin

Danksagung

VORWORT

2014 demonstriert Ildar Dadin vor dem Kreml gegen die russische Annektierung der Krim und den Krieg in der Ostukraine. Als einer der wenigen russischen Aktivisten traut sich der 34-Jährige immer wieder, öffentlich gegen Putins Politik zu protestieren. Er befürchtet, dass der Krieg in den ostukrainischen Provinzen nur der Anfang von Putins Größenwahn ist.

Für seinen Mut zahlt er damals einen hohen Preis: Dadin wird zu drei Jahren Lagerhaft in der berüchtigten Strafkolonie IK-7 in Karelien verurteilt, in der auch Putin-Erzfeind Michael Chodorkowski einsaß. Er kommt erst frei, als seine Gefängnisnotizen an die Weltpresse gelangen.

Nun wissen wir: Dadin hatte recht. Er erkannte und benannte, wovor viele im In- und Ausland die Augen verschlossen: die aggressive Expansionspolitik Russlands, die Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 zum ersten Mal wieder auf die Probe stellt.

Heute würden Dadin noch drakonischere Strafen drohen, allein weil er den Krieg beim Namen nennt. Der russische Präsident hat per Dekret angeordnet, dass dieser Krieg ausschließlich als »präventive militärische Spezialoperation« bezeichnet werden darf. Schließlich gehe es nach Sicht des Kremls darum, den Faschismus zu bekämpfen, der vor den Toren Russlands stehe.

In diesem Buch beschreibt Ildar Dadin die permanente Erniedrigung, die körperliche und psychologische Gewalt gegen die Häftlinge im Arbeitslager. Bei seiner Entlassung stottert er. Nach unseren Gesprächen für dieses Buch zieht er sich oft für Tage oder Wochen zurück. Die Erinnerungen sind eine psychische Belastung, die ihn tagtäglich begleitet, bis heute. Doch er will sich dem stellen. Er will, dass andere erfahren, was sich hinter den Lagermauern abspielt, wie die Wärter darauf trainiert sind, den Willen von politischen Inhaftierten zu brechen.

So persönlich diese Erfahrung ist, so sehr gibt sie auch generell Aufschluss über die Situation von Oppositionellen in Russlands Arbeitslagern, Erben des berüchtigten Gulagsystems. Auch Kremlkritiker Alexei Nawalny ist seit 2021 inhaftiert, in einem Straflager etwa 100 Kilometer östlich von Moskau. Dadins Bericht zeigt, was sich in den in die Jahre gekommenen Barracken abspielt und mit welchen Mitteln das Regime Putins systematisch und skrupellos gegen Oppositionelle vorgeht. Er macht sichtbar, worauf Menschenrechtsorganisationen westliche Politiker seit Jahren hingewiesen haben.

Die Zerstörung der Opposition und Zivilgesellschaft hat den Krieg in der Ukraine erst möglich gemacht. Wie der Weg Russlands zurück in die Staatengemeinschaft aussehen könnte, bleibt vorerst ungewiss. Sicher ist aber, dass es Menschen wie Ildar Dadin brauchen wird, die für ein demokratischeres Russland kämpfen.

ICH MUSS MICH ERINNERN

Ich will, dass jeder im Land weiß, was ich hier im Straflager IK-7 durchmachen muss. Eigentlich müsste ich alles aufschreiben, um nichts zu vergessen, aber ich habe nicht einmal einen Stift. Bei der eisigen Kälte in meiner Zelle ist es schwer, mir alle Geschehnisse und Einzelheiten zu merken. Nachts wache ich schlotternd auf. Zusammengerollt wie ein Embryo liege ich auf meiner Pritsche und kann mich kaum konzentrieren. Ich kann an fast nichts anderes denken als an Essen. Selbst die Erniedrigungen und Schläge, mit denen das Wachpersonal versucht, mich gefügig zu machen, sind nicht so schlimm wie die Kälte und der rasende Hunger in dieser Zelle.

Was sich hinter den hohen Mauern dieser Strafkolonie abspielt, kann sich da draußen niemand vorstellen. Ich muss das alles erzählen; dieser Gedanke gibt mir die Kraft, durchzuhalten und am Leben zu bleiben. Immer wieder gehe ich in Gedanken durch, was ich erlitten und gesehen habe in meiner Folterzelle.

Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ich in einem Straflager wochenlang in strikter Isolation Folterungen erleiden müsste. Dabei habe ich doch nur öffentlich meine Meinung sagen wollen, als ich mich mit meinem Plakat vor den Kreml gestellt hatte.

Nur nachts gehöre ich mir allein. Da kommt kein Wärter, um mich zu schikanieren. Das ist die Zeit, in der ich zu mir finden kann. Aber ewig halte ich die fortwährende Gewalt und Unterdrückung nicht aus. So lang bin ich nun schon in Isolationshaft. Wann kommt endlich mein Anwalt? Ich muss ihm alles erzählen und dafür sorgen, dass meine Geschichte öffentlich wird, damit etwas passiert und diese Sadisten nicht ungeschoren davonkommen. Ich weiß, dass sie mich wegen der Weitergabe von Informationen über die Zustände hier im IK-7 umbringen könnten. Entweder werden sie mich töten – oder alles wird gut.

Ich gehe noch einmal alle Geschehnisse durch. Ich muss mich erinnern – von Anfang an.

ERSTER TEIL

MEIN MARTYRIUM IM STRAFLAGER IK-7

IM VORHOF ZUR HÖLLE

Mit einem Ruckeln setzt sich der Zug in Bewegung. Wohin die Fahrt geht, weiß ich nicht; klar ist nur, dass der Zug Richtung Norden fährt. Mit anderen Häftlingen sitze ich zusammengepfercht in einem alten Stolypin-Waggon, einem Gefangenenwagen aus sowjetischer Zeit, der uns in ein Straflager bringen soll. Welches es sein wird, haben sie uns bisher nicht gesagt. Einige der Gefangenen versuchen, mit den Wärtern draußen im Gang ins Gespräch zu kommen, und fragen sie beiläufig: »Natschalnik – hey, Chef, wohin fahren wir?« Doch die Wärter antworten nicht. Sie lassen uns im Ungewissen.

Manchmal werden Häftlinge tage- oder wochenlang in solchen Gefangenentransporten durch die Gegend gefahren, um sie unter Druck zu setzen. Dann wird die Reise einfach »verlängert«, und man wird zwischen den verschiedenen Haftanstalten hin- und hergeschoben, ohne zu wissen, wohin man gebracht wird.

Wir sitzen dicht gedrängt im abgedunkelten Abteil. Durch die kleinen, vergitterten Außenfenster fällt kaum Tageslicht herein. Nachdem sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, zeichnen sich so langsam die Umrisse der Männer ab. Unser Abteil ist durch ein Gitter vom Gang getrennt, damit die Wärter sehen können, was darin abläuft, und alles unter Kontrolle haben.

Nach kurzer Zeit hält der Zug in Jaroslawl, nordöstlich von Moskau. Neue Gefangene steigen zu, andere verlassen uns hier bereits. Als der Zug wieder Fahrt aufnimmt, beginnen alle zu reden. Ich kenne das schon aus der Untersuchungshaft. Keiner würde die Frage stellen: »Was hast du verbrochen? Oder aufgrund welches Artikels bist du verurteilt worden?« Die Frage lautet vielmehr: »Welches Unglück hast du denn?« Damit zeigt man sein Mitgefühl und Verständnis für die anderen Gefangenen, nach dem Motto: Halte durch! Wir bilden hier eine Gemeinschaft, wir unterstützen uns gegenseitig.

Das sind die Regeln in den sogenannten schwarzen Gefängnissen in Russland, in denen ich bisher während der Untersuchungshaft einsaß. Das sind die Gefängnisse, in denen die sogenannten Diebe im Gesetz das Sagen haben; in manchen Strafkolonien haben sie ihre eigenen »Gesetze der Diebe« etabliert. Homosexuelle werden dort schlecht behandelt, ebenso die Barygi, die Drogenhändler, und die Sexualstraftäter, denn selbst nach den »Gesetzen der Diebe« gelten diese als schlechte Menschen. Ich selbst habe mich aber in der Untersuchungshaft nie an die »schwarzen Regeln« gehalten. Ich lebe nach meinen eigenen Regeln, den Gesetzen der Menschlichkeit.

Hier im Zug habe ich nicht das Gefühl, mich unter Verbrechern zu befinden. Die Gefangenen in unserem Abteil sind alle »Neulinge«. Sie fahren zum ersten Mal in eine Strafkolonie ein. In den Nachbarabteilen sitzen die erfahreneren Straftäter. Von ihnen versuchen wir wenigstens den einen oder anderen Hinweis zu erhalten, was sich in den Lagern abspielt.

Einige von ihnen sind wegen Drogendelikten verurteilt worden, andere wegen sogenannter Wirtschaftsverbrechen. Schon in der Untersuchungshaft in Moskau hatte ich viele Unternehmer kennengelernt, die jemandem »in die Quere« gekommen sind, wie es so schön heißt. Wie der bekannte Geschäftsmann Alexej Koslow, der im Jahr 2007 wegen Betrugs zu drei Jahren Straflager verurteilt wurde. Seine Frau Olga Romanowa hatte daraufhin die Menschenrechtsorganisation »Russland hinter Gittern« gegründet, Artikel über die Fälschung von Beweismaterialien geschrieben und eklatante Fälle von Rechtsverletzungen öffentlich gemacht. Im November 2017 verließ sie schließlich Russland.

Die meisten »Wirtschaftsverbrecher«, die ich in der Untersuchungshaft kennenlernte, hatten sich geweigert, Schmiergelder zu zahlen, und waren dann aus formalen Gründen hinter Gitter gebracht worden. Oft hatte man ihnen Steuerverfahren angehängt, und nicht selten wurden ihnen ihre Unternehmen weggenommen. In meiner Zelle in Moskau waren vier von sechs Männern aufgrund von Artikel 159, dem »Wirtschaftsartikel«, angeklagt worden. Viele von ihnen, darunter auch Beamte, hatten entweder einen Hochschulabschluss oder sogar mehrere und befanden sich nun in Untersuchungshaft.

Plötzlich bricht im Nachbarabteil Unruhe aus. Die Häftlinge beschweren sich lautstark über einen Mitgefangenen. Er soll wegen Vergewaltigung verurteilt worden sein, und sie weigern sich, mit ihm zusammenzusitzen. Alle reden wütend durcheinander. Die Häftlinge sind aufgebracht. Sie empfinden es als Schande, ihn in ihrer Nähe zu haben. Ich habe gehört, dass man sich nach den Regeln des schwarzen Gefängnisses nicht mit einem Vergewaltiger in einem Raum aufhalten darf. Es steht nirgendwo geschrieben, aber ich habe es so aufgeschnappt.

Die Wärter bringen den jungen Mann nun zu uns ins Abteil. Er ist zum ersten Mal verurteilt worden und scheint Angst zu haben. Die Männer in meinem Abteil wollen ihn auch nicht aufnehmen, doch am Ende einigt man sich darauf, ihn »auf die Palme« zu schicken, auf die Pritsche ganz oben im Abteil. »Wir wollen nichts von dir hören«, sagen ihm einige Häftlinge. »Sei ja still!« Ab jetzt ist klar: Wer unten sitzt, gehört zu den Privilegierten.

Die meisten Häftlinge in meinem Abteil fürchten sich, weil sie zum ersten Mal ins Straflager müssen. Anders als sie fühle ich mich ziemlich sicher und habe keine Angst, denn ich gehe davon aus, dass die politischen Gefangenen es etwas leichter haben. In der Untersuchungshaft hatte ich immer den Eindruck, dass die Wärter mich meiden – mehr als die anderen –, weil ich größere öffentliche Aufmerksamkeit hatte. Sie lassen die Leute in Ruhe, die in der Öffentlichkeit stehen.

Einige Häftlinge hatten mir allerdings geraten, über meine Unterstützung von Schwulen zu schweigen. In Gefängnissen herrschen die schlimmsten Vorurteile gegenüber Homosexuellen. Selbst in der Untersuchungshaft sind alle sehr homophob, dort haben viele Häftlinge richtig hasserfüllt reagiert, wenn ich Homosexuelle verteidigt habe. Und im Knast soll es noch schlimmer sein. Alle versuchen zu zeigen, wie sehr sie Schwule hassen. »Du musst gleich zu Beginn zeigen, dass du keine Schwuchtel bist. Das ist das oberste Gebot.«

»Gehen die anderen Häftlinge in der Kolonie davon aus, dass du eine Schwuchtel bist, machen sie aus dir einen ›Petukh‹, einen Hahn, und damit bist du am untersten Ende der Knasthierarchie. Nimm dich in Acht«, warnen sie mich, »und erzähle ja nicht, dass du an Märschen und Mahnwachen für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender teilgenommen hast. Halte dich bedeckt! Die Gewalt unter den Häftlingen ist oft schlimmer als der Knast selbst. Wenn sie dich einmal auf dem Kieker haben, machen sie dich fertig. Also erzähl nichts darüber.«

Ich hatte einen schwulen Freund, einen Aktivisten, der sich für Menschenrechte einsetzte. Sein Partner wurde umgebracht, weil er schwul war. Danach ist mein Freund krank geworden und starb schließlich im Alter von nur 36 Jahren. Allein aus Respekt vor ihm habe ich mir vorgenommen, immer aufzubegehren, wenn jemand Homosexuelle beschimpft. Ich habe beschlossen, nicht zu schweigen, wenn über Schwule schlecht gesprochen wird. Ich denke, ich habe kein Recht dazu. Im Gedenken an meinen Freund fühle ich mich dazu verpflichtet.

Die Warnung in der Untersuchungshaft war jedoch eindeutig: Wenn du im Knast Sympathien mit Schwulen bekundest, wirst du im Kleid herumlaufen. Das sind die Regeln unter den Gefangenen. Man darf Schwule im Knast nicht begrüßen und nicht ihre Zelle betreten, bläuen sie mir ein. »Finde vorher heraus, um was für eine Zelle es sich handelt. Wenn es eine Zelle für Petukhi ist, darfst du sie nicht betreten. Tust du es doch, bist du selbst ein Petukh.« Ich habe sogar gehört, dass man nicht von Tellern essen darf, die sie benutzt haben, selbst wenn sie vorher gespült wurden.

Für einen Moment fühle ich mich wie auf einer ganz gewöhnlichen Reise mit dem Zug. Die Wärter stehen im Gang. Auch sie sind in Gespräche vertieft, haben uns aber genau im Blick. Wir sind nur durch ein Gitter von ihnen getrennt. Plötzlich reißt einer von ihnen ein Fenster einen Spalt weit auf. Ich atme tief durch. Endlich frische Luft, ein Gefühl von Freiheit. Draußen fliegen vereinzelt Häuser an uns vorbei, an einem Bahnsteig warten Menschen auf den nächsten Zug.

Einerseits wäre es besser, wenn ich in einem »problemlosen« Lager landen würde; aber meine Vernunft sagt mir, dass ich als Aktivist im Knast kämpfen will – wie die Frauen von Pussy Riot. Ich bin mir sicher, dass das Wachpersonal mich nicht hart angehen wird, weil sie wissen, dass ich mich beschweren würde. Und ich fühle mich stark genug, selbst in der schlimmsten Strafkolonie zu überleben.

Mithilfe der Öffentlichkeit werde ich es schaffen, mich gegen jegliche Willkür aufzulehnen. Ich werde mich weder der Gefängnisleitung noch den Kriminellen beugen. Ich will unbequem für dieses Banditenregime sein und ihnen zeigen, dass sie mich nicht brechen können. Ich werde ihnen beweisen, dass ich in der Strafkolonie genauso für Menschrechte kämpfen werde wie zuvor. Sie stecken die Unbeugsamen hinter Gitter, um sie von weiteren öffentlichen Protestaktionen abzubringen. Mittlerweile habe ich aber begriffen, dass man im Gefängnis genauso und vielleicht sogar noch besser für seine Rechte kämpfen kann. Ich werde ihnen zeigen, dass sie mich nicht kaltstellen können, indem sie mich in ein Straflager verfrachten. Ich bin zwar gemäß dem verschärften Paragrafen 212.1 des Strafgesetzbuches, der im Prinzip ein öffentliches Versammlungsverbot dekretiert, zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil ich an »verbotenen Kundgebungen« und Mahnwachen teilgenommen habe, aber ich habe mir geschworen, hinter Gittern als politischer Aktivist weiterzukämpfen.

Nach zehn Monaten Hausarrest und neun Monaten Untersuchungshaft sehne ich mich allerdings nach Freiheit und wäre am liebsten da draußen, irgendwo in der Landschaft. Der Zug fährt durch einen herrlichen Birkenwald, frischer Laubgeruch durchströmt das Abteil. Ich spüre den Wind auf meiner Haut. Für eine Sekunde schließe ich die Augen, lasse die Natur auf mich einwirken und genieße tatsächlich einen Moment der Ungezwungenheit.

Durch die hohen Fenster im Gefängnis in Medwedkowo konnte ich immer nur einen Teil des Himmels sehen, manchmal auch Lichter in den Fenstern im Innenhof gegenüber, und dann stellte ich mir vor, dass da drüben auf der anderen Seite meine Frau Anastasia im warmen Wohnzimmer bei einer Tasse Chai sitzt. Mir war, als ob ich tatsächlich bei ihr wäre – ein schönes, warmes Gefühl.

Der Zug ruckelt und wird langsamer. Wir legen einen Zwischenstopp in Wologda ein. Das Übergangslager N-1 in der etwa 500 Kilometer nordöstlich von Moskau gelegenen Stadt gilt als schwarzes Gefängnis, in dem die »Diebe im Gesetz« das Sagen haben. Nachdem das Wachpersonal uns Neuankömmlinge desinfiziert und durchsucht hat, werden wir in die Zellen verbracht. Zur Begrüßung bereiten die anderen Gefangenen uns einen Tschifir, einen sehr starken Tee, der fast wie ein Energydrink oder wie eine leichte Aufputschdroge wirkt.

Dieses Ritual erlebe ich hier in Wologda zum ersten Mal. Alle Neuankömmlinge nehmen einen Schluck Tschifir und erzählen dann kurz etwas über sich selbst. Danach muss man den Leuten, die sich in der Zelle befinden, alles Gute wünschen und laut ausrufen: »Jizn woram – es leben die Diebe!« Die Runde brüllt daraufhin: »Vechnaya – ewig!« Die Männer sprechen einander mit Bruder oder manchmal auch Brüderchen an, fast wie in einer Familie.

Wir stehen im Kreis, und ich befinde mich fast am Ende der Runde. Die anderen zwölf Neuankömmlinge vor mir haben laut »Es leben die Diebe!« gerufen, und alle Zelleninsassen haben im Chor »Ewig!« geschmettert. Nun bin ich an der Reihe. Ich nehme einen Schluck Tschifir aus der Tasse und erkläre, dass ich nichts gegen die Leute in der Zelle hätte, aber ich würde mich nicht an die hier geltenden Gesetze der Diebe halten und Diebstahl an sich verurteilen. Sie verstummen jäh. Plötzlich ist es totenstill in der Zelle. Damit hatte keiner gerechnet. Sie starren mich an. Wir sind doch Geiseln einer Macht, die uns hierhergebracht hat, denke ich, sage aber lieber nichts.

Auf zahlreichen Kundgebungen hatte ich zuvor die Diebe an der Macht verurteilt und »Putin – Wor«, »Putin – ein Dieb«, geschrien. Wie soll ich Diebe im Knast unterstützen, wo ich Diebe an der Macht bekämpfe? So wurde ich letztlich zum Aktivisten, als mir klar wurde, dass sie meine Stimme geklaut hatten. Die ausgelassene Stimmung in der Zelle kippt sofort. Die Männer sind nun überhaupt nicht mehr freundlich und fordern, dass ich die Zelle verlasse.

»Klopf an die Tür und bitte die Wärter, dich rauszubringen«, sagen sie abweisend. Keiner will jetzt noch etwas mit mir zu tun haben. In dem Buch Butykra– Ein Gefängnistagebuch von Olga Romanowa habe ich allerdings gelesen, dass man diesen Schritt auf keinen Fall selbst unternehmen sollte, weil man damit signalisiert, dass man mit den Leuten nicht klarkommt, feige ist und sich bei der Administration beschweren könnte. Also fordere ich die Männer auf, selbst die Wärter zu bitten, mich herauszuholen. Wenn sie es selbst in die Hand nehmen würden, wäre ich bereit, die Zelle zu verlassen.

Die Häftlinge klopfen an die Tür und bitten die Wärter, mich in eine andere Zelle zu verlegen, sonst drohen sie mit einem Aufstand. Beim Mittagessen fordern sie mich auf, mich nicht an ihren Tisch zu setzen; ich soll stehend essen. Ich empfinde das als Beleidigung, stehe auf und schütte mein Essen wütend ins Klo. Gegen Abend werde ich in eine leer stehende Zelle verlegt, die eigentlich für vier Häftlinge bestimmt ist. Kurze Zeit später wird dann der junge »Vergewaltiger« aus dem Zug in meine Zelle geführt. Auch er ist von seinen Mitgefangenen verjagt worden.

Die Zellen sind wirklich nicht so schlecht. Es ist zwar eng, aber warm. Jeder von uns hat sein eigenes Gitterbett, eine dünne Wolldecke, und durch ein Fenster fällt Tageslicht in den Raum. Damit wir uns nicht gegenseitig alles verbauen, schiebe ich meine fünf Taschen unter das Bett, stelle mich ans Fenster und schaue hinaus. Etwa 100 Meter entfernt sehe ich Autos auf einer Straße, die gelegentlich von Fußgängern überquert wird. Für einen kurzen Moment habe ich das Gefühl, in Freiheit zu sein. Das normale Alltagsleben scheint zum Greifen nah, wie sonst in keinem anderen Gefängnis.

Das hier ist aber noch nicht das Ende der Reise. Am nächsten Tag geht es im Stolypin-Waggon durch endlose Wälder weiter Richtung Norden – eine Reise in die Einöde. In was für einem Land lebe ich nur? Ich werde tatsächlich in ein Straflager transportiert, nur weil ich friedlich auf Plakaten meine Kritik an der Regierung geäußert habe, weil ich den unerklärten Krieg Russlands gegen die Ukraine und die militärische Einmischung in den Syrienkonflikt verurteilt habe. Eigentlich werde ich dafür bestraft, dass ich die Wahrheit gesagt habe – eine unbequeme Wahrheit, die das Regime nicht zulässt.

Ab jetzt ist klar, dass wir in Richtung Sankt Petersburg und Karelien fahren. Im Zug lerne ich Rinat, einen hageren Tataren, und ein Bruderpaar etwas näher kennen. Rinat hat eine Glatze. »Ich wollte meine Schulden eintreiben und habe deswegen den Schuldner in einen Kofferraum gesperrt«, erklärt er mir.

»Seit Tagen habe ich Haarausfall. Schaut, meine Glatze. Die habe ich vom Stress bekommen, weil ich in ein Straflager eingeliefert werde«, erzählt er. Rinat ist zehn oder gar 15 Jahre jünger als ich, und er hat bereits eine Glatze. Er ist nervlich völlig fertig und schreit immer wieder: »Ich will nach Hause, ich will nach Hause!« Es geht ihm gar nicht gut. Alle gehen jetzt davon aus, dass wir nach Karelien fahren; die Gefängnisse dort gelten unter den Häftlingen als Folterlager, besonders das sogenannte IK-7 ist berüchtigt. Die Wärter dort sind Sadisten, heißt es. Die beiden Brüder reißen sich zusammen. Man sieht, dass sie Angst haben, sich aber nichts anmerken lassen wollen. Rinat hingegen ist völlig verängstigt.

Die Folterlager in Karelien nennt man rote Lager. In den schwarzen Lagern kann man zwar auch geschlagen oder vergewaltigt werden, aber nur von den anderen Häftlingen. In den roten Lagern foltert die Administration. Hier führt die Gefängnisverwaltung ein besonders rigides Regime – wie die Mafia, erklären sie mir. In einem roten Lager sind die Häftlinge den Wärtern ausgeliefert. Sie können Gefangene schlagen, foltern, aushungern, sogar töten, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Die Wärter und die Leiter sind dort die wahren Kriminellen.

Ich habe den Eindruck, dass meine Mithäftlinge übertreiben und sich selbst etwas einreden. Ich will sie aufmuntern und ihnen klarmachen, dass sie keine Sklaven sind. Doch ich ernte nur ein bitteres Lächeln. Sie halten es für normal, dass Häftlinge in den Lagern geschlagen werden. Das habe Tradition und entspräche den Regeln. Im Übrigen sei es völlig sinnlos, für die Rechte von Gefangenen zu kämpfen. Ich bin empört, dass sie das alles so hinnehmen und Folter als etwas Normales erachten.

»In den Lagern in Karelien sind die Wertuchaj, also die Wärter, wahre Tiere. Es sind Bestien, die sich an den Gefangenen austoben. Sie machen dich mürbe«, erklären sie mir. Das macht mich wütend, denn ich fühle mich kämpferisch und würde sie am liebsten dazu bringen, aufzubegehren.

Wenn ich auf die kahlen Stellen auf Rinats Kopf schaue, bin ich fassungslos, weil ich denke, sie sollten sich zusammenreißen und kämpfen. Draußen ziehen sonnendurchtränkte Landschaften an uns vorbei. Beim Anblick dieser endlosen Weite empfinde ich ein beglückendes Freiheitsgefühl. Die Wälder sind hell erleuchtet; begierig sauge ich diesen herrlichen Anblick auf. Alles ist so wild und unbezwungen dort draußen – ganz anders als die bedrückende Stimmung in unserem Zugabteil –, und ich versuche, mir das alles einzuprägen. Denn wer weiß, wann ich solche Landschaften wiedersehen werde – ob überhaupt jemals.

Nun kann es nicht mehr weit sein. Alle werden plötzlich ruhiger. Ich versuche, meine Mithäftlinge aufzumuntern. »Wir sind doch keine Sklaven«, betone ich. Doch sie schauen mich nur verächtlich an. »In das karelische Straflager IK-7 kommen die ›Unerwünschten‹«, heißt es. »Mit denen geht das Wachpersonal besonders brutal um.« Mich beeindruckt das nicht weiter. Ich fühle mich fit wie vor einem Boxkampf.

Ein junger Mann, der vorher ausgelassen und lustig war, hält inne. Er ist schon in vielen Straflagern gewesen und fährt jetzt nach Murmansk zurück, ein schwarzes Lager, in dem er schon einmal vergleichsweise angenehm seine Haftstrafe verbüßt hatte. Dort gäbe es sogar Internetzugang; er habe Skype und das soziale Netzwerk Odnoklassniki nutzen können. Davor war er aber auch schon mal in Karelien gewesen, räumt er ein. Sein Gesicht verfinstert sich, und er sagt nur ein einziges Wort: »Pisdjat!« Man wird verdroschen. Dann wendet er sich ab. Mehr will er nicht sagen. »Das sind die Strafkolonien in Karelien – der Vorhof zur Hölle oder die Hölle selbst, denn von dort gibt es kein Entrinnen, außer man begeht Selbstmord.«

REINE WILLKÜR

Als der Gefangenentransporter immer langsamer wird und schließlich hält, ahne ich, dass wir angekommen sind. Fünf Wärter stehen vor dem Wagen, ich höre ihre Stimmen. Es erklingt mein Name, als Erster soll also ich herauskommen. Entschlossen greife ich nach meinen fünf Taschen, denn für mich steht fest, dass ich kämpfen werde.

Als ich aus dem Transporter steige, schaue ich mich um. Wo bin ich gelandet? Vier Wachtürme, alte Laternen aus sowjetischer Zeit und hohe Mauern, auf denen sich Stacheldrahtrollen entlangziehen. Hinter dem Transporter fallen die riesigen Stahltüren des Eingangstores ins Schloss.

Schweigend folge ich den Wärtern über einen schmalen umzäunten Weg, bis mich einer von ihnen laut anbrüllt: »Zur Wand!« Ich fahre zusammen, entsetzt, wie grob er mich anschreit. Das ist also das Straflager IK-7, von dem auf der Zugfahrt hierher öfter die Rede war, und das Gebäude dort vorne am Ende des Weges ist vermutlich der Strafisolator, in den zunächst alle geschickt werden. Später werde ich lernen, dass die Gehorsamen ihn bald wieder verlassen, während die Widerspenstigen lange dort ausharren müssen. So bringen sie uns Neuankömmlingen gleich die Regeln bei, die in dieser Strafkolonie gelten.

Als wir den Innenhof betreten, schallt mir aus alten Lautsprechern patriotische Musik der russischen Rockgruppe Ljube entgegen. »Von Gott und der Welt vergessene Einsamkeit, ich liebe diese Wege erfüllt von Traurigkeit. Der Gottesacker auf dem Dorf, der Wald, die Ebenen, so weit, geheiligt seist du, russische Weite mit deiner Unendlichkeit«, singt die Band inbrünstig. Die Wärter führen gerade die Abendkontrolle durch. Dabei haben sie die Musik laut aufgedreht.

»Sachen auf den Boden«, befehlen sie mir, »und ab in die Zelle!« Dort höre ich, wie die anderen Gefangenen einer nach dem anderen hereingeführt und angeschrien werden. Schreie und Gestammel von nebenan dringen zu mir durch. »Bljat, nahuj, snimaj swoj schnurki«, schreien sie den Gefangenen in der Nachbarzelle an. »Kannst du noch nicht einmal deine Schuhe aufmachen?«, verhöhnen sie ihn. »Dann zerreiß die Schnürsenkel mit deinen Zähnen.« Sie lachen ihn aus. Der Arme nebenan murmelt betreten etwas Unverständliches. »Schnell«, blaffen sie ihn an. Ich höre Schreie. Sicherlich ist das kein Zufall; sie wollen, dass wir die Behandlung der anderen Häftlinge mitbekommen.

Als ich aus der Zelle herauskomme, sehe ich die Sachen der anderen Gefangenen auf dem Boden liegen. Kurze Zeit später führen sie mich in einen Raum, in dem meine Taschen durchsucht werden. Ohne mich zu fragen, durchwühlen sie alles und fordern mich auf, meine Kleidung abzugeben. Während sie weiter meine Habseligkeiten kontrollieren, geben sie mir ziemlich abgetragene Gefängniskleidung, darunter auch einen Kittel, an dem einige Knöpfe fehlen. Die Schuhe sind arg ausgetreten und an manchen Stellen grob zusammengenäht, damit die Sohle nicht abfällt. Es gibt keine Schnürsenkel, nur Stofffetzen wie man sie oft an Schuhen von Obdachlosen sieht. In den anderen Anstalten, in denen ich in Untersuchungshaft war, wurde alles eins nach dem anderen gemacht, damit man weiß, was mit den persönlichen Sachen passiert. Hier ist das anders.

Während ein Mitarbeiter den ganzen Vorgang mit einer Videokamera aufzeichnet, durchwühlt ein anderer meine Taschen und bringt dabei meine Ordnung völlig durcheinander. Ich habe eine ganze Tasche voller Schriftstücke. In aller Seelenruhe blättert er in meinen persönlichen Notizen; meine Beschwerdeschreiben scheinen ihn offenbar besonders zu interessieren. Dann holt er meine Briefe aus den Umschlägen heraus und liest genüsslich meine Liebesbriefe an meine Geliebte. Dabei lässt er sich richtig Zeit. Die ganze Prozedur dauert fast zwei Stunden.

Ich bin wie benebelt und bekomme Kopfschmerzen. Wie soll ich das je wieder in Ordnung bringen? In die Kamera sage ich: »Sie verletzen hier meine Rechte. Das ist Willkür.« Eine Zeit lang vergeht, bis der leitende Oberfähnrich, der Starschij praporschtschik, meinen Rucksack mit einem Metalldetektor untersucht und eine Rasierklinge findet. Er ist derjenige, der die Häftlinge zuvor angeschrien hatte; ich erkenne seine Stimme. Er ist ein großer, korpulenter Mann und sieht aus wie ein Schweinchen im Zeichentrickfilm, hat kleine Augen, ein fettes Gesicht, blondes Haar und benutzt ständig Schimpfwörter.

Bei der Durchsuchung meiner persönlichen Sachen zieht ein Wärter eine zweite Rasierklinge aus meiner Packung mit Feuchttüchern. »Die wurde mir zugesteckt!«, sage ich mit Blick in die Kamera. Das haben sie wahrscheinlich gemacht, als wir unsere Taschen im Innenhof lassen mussten. Das Wachpersonal hat mich offensichtlich abgelenkt, damit ich diese Finte nicht bemerke.

Nur meine Zahnbürste und Zahnpasta, mein Handtuch und meine Seife darf ich mitnehmen. Der Starschij praporschtschik bringt mich in die Zelle N-14. Mir ist sofort klar, dass es sich um einen Isolator handelt, denn an den Wänden hängen die Regeln, wie man sich im Isolator benimmt, und die Betten sind hochgeklappt, sodass man nicht schlafen kann, wann man will. Das kenne ich aus Filmen.