4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

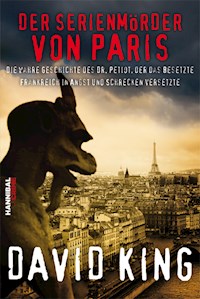

Die wahre Geschichte der Jagd nach einem unfassbar brutalen Serienmörder: Paris im 2. Weltkrieg, am Eifelturm weht die Hakenkreuzfahne. Eine grauenhafte Mordserie hält die besetzte Stadt in Atem. Immer wieder treiben abgetrennte Köpfe und andere menschliche Körperteile auf der Seine. Zeugnisse grausamer Morde, die Paris in Angst und Schrecken versetzen. Kommissar Georges-Victor Massu, Leiter der Brigade Criminelle, ermittelt in einem zwielichtigen Milieu von Gestapo, Gangstern, Prostituierten, Spionen, Nachtclub-Besitzern und der Résistance. Wer wurde umgebracht, und warum? Schon bald wird Dr. Marcel Petiot, ein angesehener Arzt, zu seinem Hauptverdächtigen. Der gutaussehende, charismatische und gebildete Mann ist bekannt für seine Wohltätigkeit. Er hilft großzügig Armen und Obdachlosen mit Medikamenten und ist überall sehr beliebt. Tagsüber ein angesehener Bürger, nachts ein Monster? Massu ist sicher, dass er Dr. Petiot 27 Morde nachweisen kann - von vermutlich mehr als 150, deren Opfer teilweise verbrannt zufällig in einem Ofen gefunden wurden. Arbeitet er mit der Gestapo zusammen oder ganz im Gegenteil mit der Résistance? Oder ist er ein sexueller Sadist, wie die Presse vermutet, der aus reinem Vergnügen mordet? Ein Gerichtsprozess soll alles aufklären. Aber es kommt ganz anderes: Petiot genießt es geradezu, im Rampenlicht zu stehen, und hat mit René Floriot einen überaus cleveren Anwalt, der die vielen Zeugen und die vorgelegten Beweise immer wieder erfolgreich in Frage stellt. Die Gerichtsverhandlung gerät zur Farce ... Kommissar Massu war eng befreundet mit Bestseller-Autor George Simenon und inspirierte ihn zu der Romanfigur des Kommissar Maigret. David King hat einen der spektakulärsten Fälle von Serienmorden aufgearbeitet, der nahezu in Vergessenheit geraten war. Dabei hatte er Zugang zu allen Polizeiprotokollen und Gerichtsakten, die mehr als sechs Jahrzehnte unter Verschluss waren. Er führt den Leser zurück in das Paris der 1930er und 1940er Jahre, als Sartre, Camus, Picasso, Beauvoir und viele andere Maler und Schriftsteller sich in Cafés und Restaurants trafen. Eine packende wahre Geschichte über grausame Morde in der Stadt der Liebe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 620

Veröffentlichungsjahr: 2013

Sammlungen

Ähnliche

Aus dem amerikanischen Englisch

von Alan Tepper

www.hannibal-verlag.de

Für Julia und Max

Mit besonderem Dank an die Polizeipräfektur, die mir den Zugang zum gesamten Petiot-Dossier ermöglichte, das seit den damaligen Geschehnissen unter Verschluss gehalten wurde.

Impressum

Der Autor: David King

Titel der Originalausgabe:

„Death in the City of Light – The Serial Killer of Nazi-Occupied Paris“

ISBN: 978-0-307-45290-0

© 2011 by David King

This translation is published by arrangement with Crown Publishers, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Schlück GmbH, 30827 Garbsen.

Coverdesign: www.buerosued.de

Coverfoto: © Martin Amis

Layout und Satz: Thomas Auer, www.buchsatz.com

Übersetzung: Alan Tepper

Lektorat: Dr. Matthias Auer, Bodman-Ludwigshafen

Korrektorat: Mag. Verena Zankl, Innsbruck

© by Hannibal

Hannibal Crime, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.hannibal-verlag.de

ISBN 978-3-85445-436-6

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-435-9

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Es kann jedoch keinerlei Gewähr dafür übernommen werden, dass die Informationen in diesem Buch vollständig, wirksam und zutreffend sind. Der Verlag und der Autor übernehmen weder die Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch den Gebrauch von in diesem Buch enthaltenen Informationen verursacht werden können. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Inhalt

Vorwort

1. Deutsche Nacht

2. Ein Arzt der einfachen Leute

3. Erste Spuren

4. Zwei Zeugen

5. „100.000 Autopsien“

6. Die Frau mit dem gelben Koffer

7. „Mein Mann, ein Monster?“

8. Die Lieferung

9. In der Schattenwelt

10. Die Lügenfalle

11. Wo steckt Petiot?

12. Die Gestapo-Akte

13. Postkarten von der anderen Seite

14. Letzte Station: Argentinien

15. Krieg im Schatten

16. Der unheimliche Dachspeicher

17. Enttäuschung

18. Weitere Neun

19. Die Liste

Bildstrecke

20. Apokalyptische Wochen

21. „P.S.: Vernichte alle meine Briefe“

22. Endstation Saint-Mandé-Tourelle

23. Vernehmungen und Verhöre

24. Das Schicksal schlagen?

25. Die Knellers

26. Prozess oder Zirkus?

27. „Der Tod? Für mich keine Bedrohung!“

28. 2:1

29. Im Mörderhaus

30. Schwarze Fingernägel

31. „Ein Hauch des Bösen“

32. Der Friseur, der Visagist und die Abenteurerin

33. Das Ende?

34. Naufrageur

35. Der Urteilsspruch

36. Die Planke der Justiz

37. Die Beute

Epilog

Danksagungen

Fotonachweise

Das könnte Sie interessieren

11. März 1944

Dichter schwarzer Rauch drang in Jacques und Andrée Marçais’ Appartement im fünften Stock der Rue Le Sueur Nummer 22 im noblen Pariser 16. Arrondissement. Es hatte vor fünf Tagen begonnen, und aufgrund des ungewöhnlich warmen Wetters wurde es nun immer schlimmer. Der Rauch waberte durch die Ritzen der hölzernen Fensterrahmen und überzog die Möbel mit einem schmierigen Film. In der Luft hing ein Übelkeit erregender Gestank, den die Anwohner unterschiedlich wahrnahmen: Einige meinten, es würde nach verbranntem Karamell stinken, andere beschrieben es als den Geruch von verbranntem Plastik oder von Grillfleisch schlechter Qualität. Die Geruchsbelästigung schien vom gegenüberliegenden Haus zu kommen. „Nun unternimm doch etwas“, forderte Andrée Marçais ihren Mann auf, als dieser kurz vor 18 Uhr von der Arbeit zurückkehrte, woraufhin er sich auf den Weg zum Nachbargebäude machte.

Weder Jacques noch seine Frau wussten, wer das zweieinhalbstöckige Stadthaus Nummer 21 bewohnte. Gelegentlich sah man einen Mann auf einem grünen Fahrrad mit einem Anhänger, dessen Inhalt ein schweres Segeltuch verdeckte. Selten schien er Besucher zu empfangen, die dann fast ausschließlich in der Nacht auftauchten und merkwürdigerweise schwere Koffer mit sich führten.

Als sich Jacques dem imposanten Gebäude mit der verdreckten grauen Steinfassade näherte, sah er sofort, dass der Rauch aus einem schmalen Schornstein qualmte. Allerdings konnte er keinen Blick in die Villa werfen, da die Jalousien im Erdgeschoss geschlossen und die Vorhänge im zweiten Stock zugezogen waren, ausgenommen die durch eine Jalousie verdeckte Balkontür. Jacques drückte den Klingelknopf. Doch es regte sich nichts, weshalb er noch weitere Male läutete. Dann entdeckte er einen kleinen vom Wetter zerknitterten Zettel an einem großen Doppeltor, das einst als Kutschenzufahrt gedient hatte, auf dem zu lesen stand: „Bin für einen Monat verreist. Bitte schicken Sie die Post in die Rue des Lombards Nummer 18, Auxerre.“

Besorgt, dass ein Kaminfeuer das leerstehende Haus in Brand setzen könnte, kehrte Jacques in seine Wohnung zurück und verständigte die Polizei.

Kurze Zeit später trafen zwei Streifenpolizisten auf Fahrrädern ein. Nach vergeblichen Bemühungen, in das Gebäude einzudringen, machten sich die beiden Beamten – Joseph Teyssier und Emile Fillion – auf die Suche nach jemandem, der den Besitzer kannte. Die Concierge Marie Pageot aus Nummer 23 informierte die beiden, dass das Stadthaus unbewohnt sei, aber einem Hausarzt namens Marcel Petiot gehöre, der in der Rue Caumartin 66 nahe des Bahnhofs Saint-Lazare wohne, einem Geschäftsviertel südlich des Rotlichtdistrikts, in dem sich Striptease-Lokale an Bordelle und Nachtclubs reihten.

Da Teyssier nun den Namen und die Telefonnummer des Arztes kannte, begab er sich in den nahegelegenen Gemischtwarenladen Garanne und wählte Pigalle 77–11. Eine Frau nahm den Anruf entgegen und stellte zu Dr. Petiot durch. Teyssier informierte ihn über das Feuer in seinem Haus.

„Haben Sie das Gebäude betreten?“

„Nein.“

„Lassen Sie alles so, wie es ist. Ich werde Ihnen unverzüglich die Schlüssel bringen. Es dauert höchstens 15 Minuten.“

Als Teyssier das Geschäft verließ, sah er einige Anwohner auf dem Bürgersteig, angelockt von der ungewöhnlichen Rauchentwicklung. Nachbarn beobachteten die Menschenansammlung von höher gelegenen Fenstern aus. Die Beamten und die Schaulustigen gingen nervös auf und ab, während sie auf die Ankunft des Besitzers warteten. 15 Minuten verstrichen, doch Petiot war nirgendwo zu sehen. Auch nach weiteren zehn Minuten tauchte er nicht auf. Zu dieser Zeit am frühen Abend hätte eine Fahrradfahrt von der Rue Caumartin bis hierher nicht mehr als zehn bis zwölf Minuten in Anspruch nehmen dürfen.

Nach einer halben Stunde entschieden sich die Polizisten deshalb, die Feuerwehr zu verständigen, die wenig später mit einem schweren Fahrzeug von der Wache in der Rue Mesnil 8 aus anrückte. Der Löschzugführer, der 33-jährige Corporal Avilla Boudringhin, schnappte sich eine Leiter und kletterte auf den Balkon des zweiten Stockwerks. Er öffnete die hölzerne Jalousie, zerschlug die Scheibe der Tür und betrat vorsichtig das verdunkelte Gebäude. Zwei seiner Männer folgten ihm. Mit Hilfe einer Taschenlampe tasteten sich die drei Feuerwehrmänner langsam zur Quelle des unerklärlichen Gestanks vor, der aus einem kleinen Kellerraum zu kommen schien. Einer der beiden Kohleöfen heizte auf vollen Touren. Der junge Roger Bérody öffnete die schmiedeeiserne Tür – woraufhin die verkohlten Überreste einer menschlichen Hand herausfielen.

Neben der Treppe befand sich ein Müllhaufen, der sich bei näherer Betrachtung als eine Ansammlung von Skelettteilen entpuppte: ein Schädel, ein Brustkorb und weitere klar identifizierbare Knochen. Verwesende Arme und Beine lagen zerstreut auf dem Boden neben einem in der Mitte geöffneten Torso und zwei weiteren Schädeln. Der beißende Geruch der Fäulnis und Verwesung raubte den Feuerwehrleuten den Atem. Entsetzt und starr vor Angst befahl der Löschzugführer seinen Leuten, sich so schnell wie möglich aus dem Keller zu entfernen. Als die beiden wieder das Tageslicht erblickten, lehnte sich der Jüngere über das eiserne Treppengeländer am Eingang und übergab sich.

„Meine Herren, bitte schauen Sie sich das mal an“, meinte Boudringhin kurze Zeit später zu den beiden Polizeibeamten vor Ort, nachdem er das Grundstück durch das hölzerne Kutschentor verlassen hatte. „Ich glaube, das ist ein Fall wie für Sie gemacht.“

Teyssier war in keiner Weise auf das ihn erwartende Horrorszenario vorbereitet. Panisch rannte er zum Gemischtwarenhändler Garanne und rief in der Hauptwache an.

Zwischenzeitlich hatte sich außerhalb des Gebäudes eine Menschentraube gebildet, angelockt vom Rauch, der nervösen Geschäftigkeit und dem Feuerwehrauto, das dort stand, ohne dass man einen Brand bekämpfte. Unter den gerade Ankommenden befand sich auch ein dünner dunkelhaariger Mann mittlerer Größe, der sein Fahrrad vor sich her schob. Er war blass, glatt rasiert und trug einen grauen Übermantel sowie einen Filzhut. Der Mann schwitzte stark.

Als er den Menschenauflauf erreichte, stellte er das Fahrrad an der Gebäudemauer ab, ging direkt auf den Löschzugführer zu und gab sich als Bruder des Besitzers zu erkennen. Er verlangte, in das Haus gelassen zu werden, und sprach mit solch einer Überzeugungskraft, dass der Löschzugführer ihn zum Streifenbeamten Fillion durchwinkte. Während sich die beiden Männer unterhielten, kehrte Teyssier zurück.

„Sind Sie gute Franzosen?“, fragte der Mann.

„Was ist denn das für eine Frage, bitte?“

„Dann hören Sie genau zu. Was Sie dort gefunden haben – das sind die Leichen von Deutschen und Kollaborateuren!“ Hinter vorgehaltener Hand erkundigte sich der vermeintliche Bruder, ob die Polizeibehörde schon benachrichtigt worden sei. Teyssier nickte.

„Das ist ein schwerwiegender Fehler“, erregte sich der Mann. „Mein eigenes und auch das Leben einiger Freunde, das wir einer wichtigen Aufgabe verschrieben haben, steht auf dem Spiel.“ Petiots vermeintlicher Bruder erklärte, eine Gruppe der französischen Résistance anzuführen, und händigte den Beamten zum Beweis ein Dokument aus, das aber in der Dunkelheit, die sich mittlerweile über die Stadt gelegt hatte, schwer zu lesen war. Während sich die Polizisten bemühten, den Text zu entziffern, hob er etwas vom Boden auf und steckte es blitzschnell in die Tasche.

Dann erklärte er, ungefähr 300 Geheimakten mit Aufzeichnungen von Mitkämpfern in seinem Haus aufzubewahren. „Ich muss die Dokumente unverzüglich vernichten, damit sie nicht in die Hände des Feindes fallen.“

Teyssier und Fillion begrüßten die Widerstandsbestrebungen der Résistance. Ihnen graute davor, dass diese patriotischen Franzosen den Deutschen in die Hände fallen könnten und daraufhin in Gefängnisse oder Konzentrationslager geworfen würden oder einem anderen schlimmen Schicksal ausgesetzt wären. Deshalb erlaubten sie dem Mann, das Haus kurz zu betreten, und später, sich vom Tatort zu entfernen, obwohl er offensichtlich über Informationen verfügte, die den Ermittlern weitergeholfen hätten. Darüber hinaus entschieden sich die Beamten dafür, ihre Vorgesetzten nicht über das Zwischenspiel in Kenntnis zu setzen. Der Mann stieg dann wieder auf das Fahrrad und entschwand in der dunklen Nacht. Später sah Teyssier ein Foto des Arztes, dem das luxuriöse Gebäude gehörte, das von einigen als Villa bezeichnet wurde. Als er erkannte, dass dieser Mann niemand anderes als Marcel Petiot selbst war, versteinerte sich seine Miene.

Am entgegengesetzten Ende der Stadt, in einem Haus am Boulevard Diderot 48–50, hatte Kommissar Georges-Victor Massu, der Leiter der Mordkommission, gerade das gemeinsame Abendessen mit seiner Frau Mathilde und dem 21-jährigen Sohn Bernard beendet. Massu machte es sich in seinem Lieblingssessel bequem, um über die Ereignisse des Arbeitstags zu berichten: ein Diebstahl, ein Fall tätlichen Angriffs, Berichte an die Vorgesetzten, Verhöre und die scheinbar nie enden wollende Flut an Papierkram. Bernard, der an der Pariser Universität Jura studierte, hatte sich zur Vorbereitung der anstehenden Prüfungen auf sein Zimmer zurückgezogen.

Nur wenige Minuten vor 22 Uhr – Massu war gerade ins Bett gegangen – läutete das Telefon. „Ich kann mich heute noch an den Anruf und das schrille Klingeln erinnern“, erzählte er viele Jahre später. Ein Anruf um diese Tageszeit – das konnte nur eines bedeuten! Und das war nicht – wie er sich ausdrückte – „wieder so eine Messerstecherei in der Nähe des Montmartre“. Massu nahm den Hörer mit der unbeweglichen Miene eines Kartenspielers ab, der versuchte, einen gerissenen Falschspieler zu bluffen.

Am anderen Ende der Leitung hörte er die Stimme des Sekretärs Canitrot von der Mordkommission. Ohne nähere Details des Leichenfundes in der Rue Le Sueur preiszugeben, drängte Canitrot seinen Chef, so schnell wie möglich zum Tatort zu kommen, und schickte einen Wagen, um ihn abzuholen. Nur 15 Minuten später wartete ein langer schwarzer Citroën 11 CV vor Massus Wohnung. Der Chauffeur salutierte dem Kommissar vermittels der an der Mütze angelegten Hand.

Wie so oft bei wichtigen oder interessanten Fällen wollte Bernard seinem Vater bei den Ermittlungen auf Schritt und Tritt folgen. Und der Kommissar hatte zugestimmt. Massu, ein kräftiger Mann von 55 Jahren mit wallendem schwarzen Kopfhaar und einem dunklen Bart, hatte den schwarzen Übermantel angezogen und sich einen grauen Filzhut aufgesetzt. Vater und Sohn, beide wegen der kühlen Nacht warm angezogen, ließen sich dann durch die Stadt chauffieren, die noch vor Jahren das Ebenbild sprudelnder und überschäumender Lebensfreude gewesen war. In dieser Nacht wirkten die Straßen laut Massu aber „nüchtern und verlassen“.

Paris litt nun schon seit vier Jahren unter der Schreckensherrschaft der deutschen Besatzungsmacht. Große rote und weiße Fahnen mit tiefschwarzen Hakenkreuzen wehten am Eiffelturm, dem Triumphbogen und ähnlichen für die Metropole charakteristischen Wahrzeichen und Gebäuden nahe Petiots Villa. Die wenigen Menschen, die sich nach der Sperrstunde noch auf der Straße aufhielten, waren Deutsche, „Freunde der Besatzer“ und die sogenannten „Nachtarbeiter“. Ein Bordell, exklusiv für hochrangige Nazioffiziere, befand sich, von Petiots Anwesen aus gesehen, in einer Seitenstraße gleich um die Ecke.

Massus Wagen fuhr auf das Gebäude Rue Le Sueur Nummer 21 zu und parkte. Eine einzige Laterne, wegen des Verdunklungserlasses fast vollkommen abgedeckt, warf ein trübes bläuliches Licht auf die vor dem Haus stehenden Polizeibeamten, die – wie Massu richtig erkannte – bei den Nachbarn in der Straße eine beklemmende Neugier erregten. Einige seiner Leute hielten die Anwohner in Schach, die sich eingefunden hatten, andere folgten ihm in das Gebäude. Alle paar Minuten erschienen neue Beamte vor Ort.

Massu betrat das Haus. Die Villa verfügte über einen großen und einen kleinen Salon, einen imposanten Speiseraum, ein Zimmer, in dem ein Billardtisch stand, eine Bibliothek und sechs Privatgemächer, darunter die Schlafzimmer und zwei Küchen. Das Anwesen hatte ursprünglich der Prinzessin Marie Colloredo-Mansfeld gehört, einer 67-jährigen Französin. Die Familie ihres Mannes vererbte den kaiserlichen Titel schon seit 1763. Noch in den Dreißigern lebte im Haus dann die französische Schauspielerin Cécile Sorel, Comtesse de Ségur, ihres Zeichens Doyenne der Comédie Française, wie ein Concierge aus der Nachbarschaft berichtete.

Der derzeitige Besitzer war der Öffentlichkeit indes nicht so bekannt wie die Prinzessin oder die Schauspielerin. „Der Name Marcel Petiot sagte mir gar nichts“, musste Kommissar Massu später zugeben. Er hörte ihn an diesem Tag zum ersten Mal.

Doch eines erkannte Massu auf den ersten Blick – der Besitzer war ein leidenschaftlicher Sammler erlesener Kunstgegenstände. In den meisten Räumen fanden sich kristallene Kronleuchter, orientalische Teppiche, antike Möbel, Marmorstatuen, Vasen der Manufaktur Sèvres und Ölgemälde in vergoldeten Rahmen. Allerdings wirkten die prunkvollen Kunstwerke vernachlässigt. Sie waren staubig, und Spinnweben hingen an ihnen. Möbel lagen umgestürzt auf dem Boden oder standen gestapelt in Ecken, was schnell an einen Trödelmarkt denken ließ. In verschiedenen Räumen und Fluren hing die Tapete von der Wand herunter, die Fußleisten waren losgerissen und Panelen lugten aus der Wandverkleidung hervor. Massu entdeckte exquisite Möbel aus der Zeit Ludwigs XV., die neben verdreckten Chaiselongues standen, bei denen man schon die hervorstehenden Federkerne sah.

Als ein Polizeibeamter die Warnung aussprach, dass der Fall sich als hochgradig schockierend erweisen würde, beeindruckte das Massu nicht im Geringsten. Er hatte das schon zu oft gehört. Zu Beginn fast jeder neuen Ermittlung bemerkte ein Beamter, dass man hier einem entsetzlichen Verbrechen auf der Spur sei. Massu hegte auch keinen Zweifel daran, denn als Chef der Mordkommission war er die Untersuchung schrecklicher und verstörender Fälle gewohnt.

Doch der sich ihm bietende höchst makabere Anblick im Keller der Rue Le Sueur Nummer 21 versetzte sogar Massu einen Schlag: Sein Blick fiel auf ein halbverbranntes Schädelfragment im Ofen und einen Haufen aus Schienbein- und Oberschenkelknochen sowie weiteren Skelettstücken. Er sah einen Fuß, „tiefschwarz wie ein langsam verbrannter Holzscheit“. Eine abgetrennte Hand, deren Finger sich zu einer Faust geballt hatten, schien „voller Verzweiflung in der Luft zu gestikulieren“. Der Torso einer Frau lag herum, bei dem das Gewebe „weggerissen schien, was die Splitter des zerschmetterten Brustkorbs erkennen ließ“. Der Gestank – „ein böser Geruch gerösteten menschlichen Fleischs“ – drang unerbittlich in Massus Nase.

Nur wenige Schritte entfernt fand er eine Schaufel, ein mit einer dunklen Substanz verschmiertes Beil und, verborgen unter der Steintreppe, einen grauen Sack, der die linke Seite einer verwesenden Leiche enthielt, jedoch nicht den Kopf, den Fuß und die inneren Organe. Massu wusste nicht, wie er den grauenerregenden Ort beschreiben sollte, ohne die mittelalterliche Literatur zu zitieren. Der Keller der eleganten Villa ähnelte einer Szene aus Dantes Inferno.

Massu machte sich zusammen mit Bernard auf den Weg in den engen Innenhof. Dort traf er einige Ermittler, darunter Oberinspektor Marius Battut. Gemeinsam betraten sie eines der kleineren hinteren Gebäude. Im ersten Raum standen ein polierter Schreibtisch mit zwei Ledersesseln, ein gemütliches Sofa und ein kleiner Rundtisch, auf dem Magazine lagen. Ein großer Schrank voller Arzneimittel befand sich an einer Wand. Genau gegenüber hing ein Bücherschrank mit gläsernen Türen, in dem sich Sachbücher zum Thema Medizin aneinanderreihten. Den Kommissar verblüffte die Ordnung des Raums. Er befand sich in einem weitaus besseren Zustand als die meisten Zimmer der stattlichen Villa und war wesentlich sauberer und aufgeräumter. Auch schien er erst kürzlich renoviert worden zu sein. Massu öffnete eine zweite Tür neben dem Bücherschrank, die in einen schmalen Korridor führte, ungefähr 90 Zentimeter breit. Am Ende des Ganges lag eine weitere Tür, gesichert mit einer dicken Kette und einem massiven Vorhängeschloss. Die Ermittler verschafften sich Zutritt zu dem dahinterliegenden Raum. Es war eine kleine, fast dreieckige Kammer mit sehr dicken Wänden. Eine der Wände war mit einer beigen Tapete beklebt, die anderen hatte man lediglich verputzt. Es gab weder Fenster noch Möbel, sondern nur zwei nackte Glühbirnen und eine schlichte Pritsche aus Metall. In den Ecken, ungefähr einen Meter unterhalb der Decke, hatte man an den Wänden eiserne Haken befestigt.

Eine Doppeltür am Ende des Raumes, der Rahmen mit Blattgold verziert, schien sich zu einem großen Salon hin zu öffnen. Als einer der Inspektoren sie aufmachen wollte, drehte sich lediglich der Türgriff. Mithilfe einer Brechstange hoben die Beamten die Tür schließlich aus den Scharnieren, wobei sie bemerkten, dass es sich nur um eine Attrappe handelte. An der rechten Seite der falschen Tür sahen sie eine Klingel, die aber nicht funktionierte. Sie war nicht angeschlossen, da man die Kabel von außen durchtrennt hatte. Massu sah sich in dem dreieckigen Zimmer um und entdeckte voller Erstaunen, dass sich an der Innenseite der Eingangstür keine Klinke befand.

Bei näherer Betrachtung der beigen Tapete fiel Bernard auf, dass man sie erst kürzlich geklebt hatte. Behutsam riss er sie ab und sah eine Art Spion mit einem vergrößernden Okular, ungefähr in einer Höhe von 1,80 Metern angebracht. Der Verwendungszweck der Kammer lag nicht klar auf der Hand, jedoch verspürten die Beamten ein tiefes Unbehagen. Ein kleiner Raum mit praktisch schalldichten Wänden und Eisenhaken in den Ecken – waren die Opfer hier ihrem schrecklichen Schicksal ausgeliefert gewesen?

Nachdem sich Massu und die Ermittler wieder in den Hof begeben hatten, nahmen sie das alte Fuhrwerkshaus unter die Lupe, das nun als Garage diente. In dem dort herrschenden Chaos lagen Werkzeuge, ungehobelte Bretter, Eimer für einen Wischmopp, große Pinsel, Gasmasken und alte Matratzenfedern herum. Eine Schiebetür an der hinteren Wand führte in ein weiteres Gebäude, möglicherweise den ehemaligen Stall. Dort, auf dem Boden hinter einem Haufen verrosteten Eisenschrotts, lag eine Abdeckplatte aus Metall, unter der die schrecklichste Entdeckung dieser Nacht auf die Ermittler wartete.

Es war der Eingang zu einer Grube. Ein frisch geschmierter Flaschenzug mit einem dicken Seil, zu einer Schlinge geknüpft, hing über dem Loch. Der bestialische Gestank ließ keinen Zweifel zu, was sich dort unten befand. Trotzdem kletterte Massu die Holzleiter hinab und achtete bei jedem Schritt auf die rutschigen Sprossen. Alsbald fand er sich in einem abstoßenden Bodensatz – man konnte es beinahe schon einen Sumpf nennen – aus Löschkalk und Leichen in den verschiedensten Stadien der Verwesung wieder. Es war die Müllhalde eines wahrhaftigen Schlachthofs.

Doch wer konnte genau wissen, wie viele Leichen hier unten lagen? Angesichts einer Tiefe von geschätzten drei bis dreieinhalb Metern waren es auf jeden Fall mehr Tote als im Keller des Hauptgebäudes. Massu drehte sich auf dem Absatz kurz zur Seite, um einen genaueren Blick in die Grube zu werfen. Unter den Schuhsohlen hörte er brechende Knochen. Als der Kommissar aus dem Loch stieg, verbreitete seine Kleidung einen ekelerregenden Gestank. Unverzüglich ließ er Spezialisten des Polizeilabors kommen, um die knöchernen Überreste für die Analyse zu bergen, denn seine Assistenten hatten sich angewidert geweigert, tätig zu werden. Wie Massu berichtete, wirkten sie so verängstigt, als wären sie dem Teufel persönlich begegnet.

Kommissar Massu hatte bei Ermittlungen während seiner 33-jährigen Laufbahn 3.257 Verhaftungen vorgenommen, doch er musste sich bislang niemals mit einem so schrecklichen und verwirrenden Fall auseinandersetzen. Wer war für das Gemetzel in diesem Alptraumhaus verantwortlich? Wer waren die Opfer, wie viele gingen auf das Konto des brutalen Täters, wie waren sie gestorben? Doch am meisten irritierte ihn die Frage nach dem Motiv. Der Mörder – wer immer es auch sein mochte – tötete seine Opfer nicht nur, sondern er zerstückelte sie. Die Ermittlungen in einem Fall, den Massu als ein „Jahrhundertverbrechen“ bezeichnete, hatten begonnen …

DIE DEUTSCHE FINSTERNIS HAT DAS LAND VERSCHLUCKT … FRANKREICH IST EIN ORT DER STILLE, VERLOREN IRGENDWO IN EINER NACHT, IN DER ALLE LICHTER VERLÖSCHEN.

(Antoine de Saint-Exupéry in einem Brief an das New York Times Magazine, 29. November 1942)

Vier Jahre zuvor hatte die Flucht der reichen und privilegierten Bewohner von Paris begonnen. Der Herzog von Windsor, Prinz Georg von Griechenland, die Prinzessin Winnie de Polignac und ihre Nichte Daisy Fellowes, Erbin des Singer-Nähmaschinen-Imperiums, verließen alle die Hauptstadt. Der Aga Khan hatte sich in die Schweiz abgesetzt. Peggy Guggenheim lagerte ihre umfangreiche Kunstsammlung in der Scheune eines Freundes ein und machte sich in ihrem luxuriösen Talbot Richtung Megève auf, dem im Département Haute Savoie gelegenen Skiort in den Savoyer Alpen.

Doch auch viele Schriftsteller, Maler und Künstler flüchteten aus der Stadt des Lichts, wie die Einwohner Paris liebevoll nannten. Sie hatten die Metropole, laut Urteil des Kunstkritikers Harold Rosenberg von der New York Times, in das „[intellektuelle] Laboratorium des 20. Jahrhunderts verwandelt“. Bevor er nach Zürich emigrierte, setzte sich James Joyce in ein Dorf bei Vichy ab. Gertrude Stein und Alice B. Toklas reisten nach Culoz, das in der Nähe von Annecy lag. Marc Chagall, Henri Matisse, René Magritte und Wassily Kandinsky flüchteten in Richtung Süden, wohingegen Vladimir Nabokov sich einen Platz auf dem letzten Liniendampfer nach New York sicherte. Walter Benjamin machte sich auf den Weg, um eine schwierige Gebirgspassage nach Spanien zu bezwingen, doch er schaffte es nur bis nach Portbou, wo er sich im Alter von 48 Jahren für den Freitod entschied.

Die Wegzug aus der französischen Hauptstadt hatte im Mai 1940 stark zugenommen, nachdem die Nazis in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden eingefallen waren. Am Nachmittag des 3. Juni ertönte das beängstigende Heulen des Fliegeralarms. Die Luftwaffe bombardierte die Citroën- und Renault-Werke. Auch das Luftfahrtministerium am Boulevard Victor wurde angegriffen. Das einstündige Bombardement hinterließ eine Spur der Verwüstung – Krater in den Straßen, riesige Schutthaufen und einen Häuserblock, der den Beobachtungen des Journalisten Alexander Werth zufolge „wie ein schlecht geschnittenes Stück Cheddarkäse“ aussah. 254 Menschen starben bei dem Angriff, 652 wurden verletzt.

Als sich die Wehrmacht Paris näherte und die Stadt von Norden, Osten und Westen her beinahe einkesselte, nahm der Exodus dann fast schon epische Dimensionen an. In kürzester Zeit waren die Züge überbucht, was viele Einwohner nötigte, mit dem Auto, dem LKW, dem Pferdewagen – ja, manche sogar mit einem Leichenwagen – aus der Stadt zu fliehen. Noch häufiger mussten sich die Menschen allerdings zu Fuß vor den Nazis in Sicherheit bringen. Sie packten ihre Habseligkeiten – von Matratzen bis hin zu Vogelkäfigen – auf Fahrräder, Motorräder, Kinderwagen, Schubkarren, von Ochsen gezogene Karren, Heuwagen und sogar mobile Verkaufswagen, mit einem Wort auf alles, was nur irgendwie über Räder verfügte.

Scharen von Flüchtlingen quälten sich durch die Sommerhitze und die überfüllten Straßen und wurden häufig von deutschen Tieffliegern unter Beschuss genommen. Nach der Kriegserklärung Mussolinis am 10. Juni griffen auch italienische Flugzeuge an. An den Straßenrändern standen aus Benzinmangel verlassene Autos. In dem bedrückenden Klima aus Hitze und Hunger machten schnell Gerüchte die Runde. Sie ließen die schmerzvollen Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg wieder wach werden und verstärkten das Unsicherheitsgefühl angesichts der gegenwärtigen Krisensituation. Niemand wusste, wann man – wenn überhaupt – wieder in die Heimat zurückkehren würde.

Von den 40 Millionen Bürgern Frankreichs befanden sich schätzungsweise zwischen sechs und zehn Millionen auf der Flucht. Die Einwohnerzahl von Paris reduzierte sich auf einen Schlag von drei Millionen auf ungefähr 800.000. Dieser Massenexodus wiederholte sich in vielen Städten Nord- und Ostfrankreichs, da die Menschen in Richtung Süd oder Südwest flohen. Der Pilot und zukünftige Autor des Welterfolgs Der kleine Prinz schaute von seinem Flugzeug der 2/33-Aufklärungsstaffel auf die Menschenmassen hinab und verglich das Geschehen „mit dem Auftreten eines Stiefels, der mitten in einen Ameisenhügel getreten war“ und die Unglücklichen in alle Richtungen vertrieben hatte. Die Menschen begaben sich auf einen Marsch „ohne Angst, ohne Hoffnung und waren nicht wirklich verzweifelt, so als folgten sie einer inneren Pflicht“.

Ab dem 9. Juni begann selbst die französische Regierung, Paris zu verlassen, und setzte sich in den Süden ab – zuerst nach Orléans, dann in das Châteaux de la Loire, woraufhin sich die politischen Führer nach Bordeaux zurückzogen.

Fünf Tage nach ihrer Flucht rollten deutsche Kradfahrer durch die nördlichen Vororte von Saint-Denis und stellten sich auf dem Place Voltaire auf. Am frühen Nachmittag hatte die deutsche Wehrmacht ihre erste Parade abgehalten und war zum Rhythmus von Trommeln und zur Melodie von Querflöten im Stechschritt über die ansonsten totenstille Avenue des Champs-Élysées marschiert. „Niemals habe ich eine so unheimliche und bedrückende Atmosphäre wie in Paris erlebt“, beschrieb Robert Murphy die Szenerie von seinem Büro in der Botschaft der Vereinigten Staaten aus, die am Place de la Concorde lag.

Mindestens 16 Menschen nahmen sich an diesem Tag in Paris das Leben. Der Neurochirurg und Chefarzt des American Hospital, Comte Thierry de Martel, setzte sich eine Strychnin-Injektion. Der Schriftsteller Ernst Weiß, ein Freund von Franz Kafka, schluckte eine Überdosis Barbiturate, und als diese ihre Wirkung verfehlten, griff er zu einer Rasierklinge und schnitt sich die Pulsadern auf. Er starb innerhalb von 24 Stunden. Joseph Meister, der 64-jährige Concierge des Institut Pasteur, hätte sich niemals den Deutschen gefügt und setzte seinem Leben mit einem gezielten Kopfschuss ein Ende. Er war der erste Mensch gewesen, den Louis Pasteur von der Tollwut geheilt hatte.

Viele Pariser befanden sich in einem Schockzustand. Was der deutschen Armee unter Führung des Kaisers in vier Jahren brutalstem Gemetzel im Ersten Weltkrieg nicht gelungen war, hatte Adolf Hitler in nur sechs Wochen erreicht. Frankreich musste die wohl beschämendste Niederlage in der Geschichte der Republik hinnehmen. Doch es sollte noch schlimmer kommen.

Die Deutschen besetzten 60 Prozent des Landes und verleibten sich dabei ein riesiges Territorium nördlich der Loire ein, in dem rund zwei Drittel der Bevölkerung des Landes lebten und das fast 70 Prozent des fruchtbarsten Ackerlandes aufwies und ca. 75 Prozent der Industrie. Die Besatzungsmacht kontrollierte nicht nur Paris, sondern auch die strategisch wichtigen Küstenabschnitte an Atlantik und Ärmelkanal. Frankreich musste für die Kosten der deutschen Besatzung aufkommen, festgesetzt auf eine exorbitant hohe Tagesrate von 400 Millionen Francs, die darüber hinaus noch in einem Verhältnis von 20:1 (Francs/Reichsmark) umgetauscht werden musste. Im Laufe der nächsten vier Jahre überwies das Land dem Dritten Reich eine Summe von insgesamt 631.866 Millionen Francs, fast 60 Prozent des nationalen Einkommens.

Der Rest Frankreichs wurde aufgeteilt. Die Deutschen reklamierten das Elsass und Lothringen für sich, ebenso wie auch die nordöstlichen Gebiete und das Département Pas-de-Calais. Letzteres verwaltete das Kommando des Militärbefehlshabers in Brüssel, das den Franzosen strikt den Zutritt untersagte. Der Streifen von Menton bis hin zur südöstlichen Grenze wurde an Deutschlands Verbündeten Italien abgetreten. Die verbleibenden Gebiete südlich der Loire deklarierte man als „freie“ oder unbesetzte Zone. Vichy, ein Ort bekannt für sein Mineralwasser und die Welt der Casinos, war die Hauptstadt dieses dem Anschein nach unabhängigen Staates. Während sich die französische Regierung dort im Sommer wieder neu aufstellte, musste sie die „Herrschaftsrechte der Besatzungsmacht“ anerkennen. Das Wort Kollaboration – einst ein Synonym für Zusammenarbeit – nahm nun eine andere, unheilvolle Bedeutung an.

In Paris folgte auf den Blitzkrieg der „Ritzkrieg“. Hochrangige Nazi-Beamte strömten in die Stadt, um die Kontrolle zu übernehmen und die eleganten Villen-Gegenden der westlichen Distrikte zu besetzen. Das Oberkommando der deutschen Besatzungsmacht, das die Regierungsgeschäfte in der besetzten Zone übernahm, zog in das noble Hôtel Majestic an der Avenue Kléber. Der Kommandant oder Gouverneur/Bürgermeister des Großraums Paris entschied sich für das Hôtel Meurice in der Rue de Rivoli als Residenz, während die für Spionageabwehr und den militärischen Nachrichtendienst zuständige Zentrale der Abwehrstelle Frankreich das Hauptquartier im Hôtel Lutétia in der Nähe des Boulevard Raspail einrichtete. Die Luftwaffe okkupierte das Palais Luxembourg, wohingegen die Kriegsmarine verschiedene Gebäude am und um den Place de la Concorde herum in Beschlag nahm.

Für Nazioffiziere und auserwählte Kollaborateure war aus Paris das Babylon des Dritten Reichs geworden. Der deutsche Botschafter Otto Abetz gab in der Rue de Lille ausschweifende Champagner- und Kaviar-Feste. Nicht weniger extravagante Gelage wurden vom Luftwaffengeneral Friedrich-Carl Hanesse im Anwesen der Rothschilds in der Avenue de Marigny ausgerichtet. Berühmte Restaurants wie das Maxim’s, das Lapérouse und das La Tour d’Argent richteten sich nach den Launen der Besatzer und erfüllten jeden Wunsch. Cabarets, Nachtclubs und Bordelle, die meist durch Ausnahmeregelungen von der strikten Einhaltung der Sperrstunde befreit waren, taten es ihnen gleich. Kathleen Cannell, die Korrespondentin der New York Times, berichtete ungefähr zur Zeit der Leichenfunde in der Rue Le Sueur im März 1944 aus dem besetzten Paris und beschrieb die allgemeine Stimmung als einen „fälschlicherweise fröhlichen Tanz auf einem brodelnden Vulkan“.

Für die meisten Franzosen hatten die vier Besatzungsjahre seit dem Einmarsch der Deutschen unter den Vorzeichen von Angst, Kälte, Hunger und Demütigung gestanden. Doch niemand sah sich mit solch einem grausamen Schicksal konfrontiert wie die Juden. Unmittelbar nach dem Sieg der Deutschen verloren die 200.000 Juden in Frankreich die grundlegenden Bürgerrechte. Ab dem 3. Oktober 1940 durften sie keine höheren Posten in der Regierung, im Bildungswesen, im Verlagswesen, im Journalismus, beim Film und beim Militär mehr besetzen. Am darauf folgenden Tag erhielten die Behörden die Vollmacht, die in anderen Ländern geborenen Juden in „speziellen Lagern“ zu internieren. Drei Tage später hob man das Crémieux-Gesetz auf, wodurch 1.500 algerische Juden die Staatsbürgerschaft verloren.

Eine schier endlose Zahl von Gesetzen wurde erlassen, die einzig und allein der Diskriminierung der Juden dienten. Anfang 1941 durften Juden nicht mehr im Bankwesen, bei Versicherungen, als Immobilienmakler oder in Hotels arbeiten. Eine Quotenregelung beschränkte die Zahl der Juden, die als Juristen oder Mediziner arbeiten konnten, auf zwei Prozent, eine Vorschrift, die man dann in der Folge sogar in ein totales Berufsverbot umwandelte. Die jüdischen Geschäfte wurden „arisiert“, das hieß, die Regierung enteignete die Eigentümer und übergab den Besitz an „Nicht-Juden“ oder man drängte die Juden zum Verkauf zu einem Spottpreis. Das Ziel bestand darin, „jeglichen jüdischen Einfluss auf die nationale Ökonomie auszumerzen“.

Schon kurz darauf begannen die sogenannten „Rafles“, Razzien mit dem Ziel der Festnahme von Juden. Am 14. Mai 1941 führte der erste „Zusammentrieb“ zur Verhaftung – mit anschließendem Arrest – von 3.747 unschuldigen männlichen Juden. Zehn Monate später, am 27. März 1942, verließ der „Sonderzug 767“ das Land, in dem 1.112 Juden in überfüllten und überhitzten Passagierwagen der dritten Klasse saßen. Das Ziel war das neue Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. 84 Deportationen folgten, die meisten in abgeschlossenen Viehwagen. Der SS-Obergruppenführer und Polizeigeneral Reinhard Heydrich und der SS-Obersturmbannführer und Organisator der „Endlösung“ Adolf Eichmann setzten die französischen Dienststellen permanent unter Druck, um die Geschwindigkeit der Abtransporte zu erhöhen. Insgesamt deportierte man 75.721 französische Juden – Männer, Frauen und Kinder – in die Todes- und Konzentrationslager der Nazis im Osten. Nur 2.800 kehrten wieder zurück.

Nach den Worten des Historikers Alistair Horne erlebte Paris unter der Besatzung der Nazis die vier dunkelsten Jahre in der 2.000-jährigen Geschichte der Stadt. Für viele Pariser war es ein Alptraum an Tyrannei und Gewalt, was zu verzweifelten Fluchtanstrengungen führte – an denen sich ein Mann in ihrer Mitte unbarmherzig und skrupellos bereicherte.

Nachdem Massu das Haus durchsucht hatte, verhielt er sich – um es gelinde zu sagen – recht merkwürdig. Er machte sich weder direkt auf den Weg in die Rue Caumartin, um Dr. Petiot zu suchen, noch schickte er Ermittlungsbeamte dorthin. Massu ging nach Hause.

Ein französisches Gesetz, das bis zum 13. Dezember 1799 zurückreichte (den 22. Tag des dritten Monats des französischen Revolutionskalenders), untersagte der Polizei, Bürger mitten in der Nacht aufzusuchen, außer sie wurden direkt in das jeweilige Haus gebeten oder es handelte sich um einen Notfall wie etwa ein Feuer oder eine Überschwemmung. Artikel 76 der Konstitution des Jahres acht, wie man die Vorgabe nannte, war in Kraft gesetzt worden, um die nächtlichen Verhaftungen während des Terrorregimes zu unterbinden. Doch in einem Fall solcher Tragweite hätte Massu zumindest Männer außerhalb von Petiots Appartement postieren können. Offensichtlich musste es eine andere Erklärung für sein passives Verhalten geben.

Und in der Tat vermutete der Kommissar, dass die Rue Le Sueur Nummer 21 von der Gestapo, der Geheimen Staatspolizei der Deutschen, genutzt worden war, die die Kontrolle der inneren Angelegenheiten Frankreichs an sich gerissen hatte. Die Gestapo, gegründet im April 1933, um die „Feinde des Reichs“ zu eliminieren und damit Hitlers Macht zu konsolidieren, residierte anfangs in einer ehemaligen Kunstschule in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin. Über die Jahre war sie dann von 300 auf 40.000 Mitarbeiter angewachsen und hatte ein Netz von Informanten über das ganze besetzte Europa gelegt. Im Namen von Recht und Ordnung hatte man die Gestapo mit nahezu allen Befugnissen ausgestattet: Spionage, Verhaftungen, Folter und sogar Mord. Die Agenten brauchten wegen ihrer Taten keine Strafverfolgung zu befürchten. Die Organisation stand über dem Gesetz, und es gab nicht die geringste Möglichkeit, ihr Tun auf seine Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen.

Massu hatte sicherlich seine Gründe, um eine mögliche Verbindung des Falls zur Gestapo zu vermuten. Nicht nur das Gemetzel, das erkennbar im Haus stattgefunden hatte, und die Brutalität am Tatort wiesen auf die Deutschen hin, sondern auch die Tatsache, dass die Geheimpolizei Büros im noblen 16. Arrondissement unterhielt. Gleich um die Ecke, in der Avenue Foch, lagen die Gestapo-Gebäude Nummer 31, 72, 84 und 85. Der deutsche Sicherheitsdienst (SD), der mit der SS in Verbindung stand, nutzte die Häuser Nummer 19–21, 53, 58–60 und 80 zusammen mit der Gestapo. In der Straße befanden sich zudem noch weitere Büros des Militärs, der Gegenspionage und der Partei.

Eine Hakenkreuzfahne wehte vom Gebäude gegenüber von Petiots Besitztum. Die Garage des Hauses Nummer 22 war von Albert Speers Organisation „Todt“ beschlagnahmt worden, einem riesigen Versorgungsunternehmen, das die Bauvorhaben im besetzen Europa überwachte und die Verantwortung für den Materialnachschub trug. In Paris kümmerte sich die Gruppe um Kleinigkeiten wie das Einschmelzen von Bronzestatuen für die Rüstung, aber auch um Großprojekte wie die Bereitstellung von Arbeitskräften für den Atlantikwall, errichtet als Verteidigungsbollwerk gegen die Invasion der Alliierten.

Die französische Polizei hatte keinerlei Möglichkeit, gegen die Gestapo und ihre Aktivitäten einzuschreiten. In einer Verfügung, unterzeichnet von SS-Obergruppenführer und Polizeigeneral Carl-Albrecht Oberg am 18. April 1943, musste sich René Bousquet, der Generalsekretär der französischen Polizei, verpflichten, mit der Besatzungsmacht zusammenzuarbeiten sowie „jederzeit und effizient für Ruhe und Ordnung“ zu sorgen. Mit dem Schriftstück zwang man die Franzosen, die deutsche Polizeimacht im Kampf gegen die „Angriffe der Kommunisten, Terroristen, Agenten des Feindes, gegen Saboteure und deren Helfershelfer – Juden, Bolschewisten und Angloamerikaner“ – zu unterstützen. Um die französische Polizei noch stärker zu demütigen, waren die Beamten gezwungen, deutschen Amtspersonen bei jedem Treffen, also auch auf der Straße, zu salutieren. Die Anweisung war als die berüchtigte „Grußpflicht“ bekannt.

Dieser Unterordnung musste unbedingt Folge geleistet werden, denn nach Ansicht der Franzosen war sie immer noch jener Alternative vorzuziehen: eine Polizei, aufgestellt einzig und allein von der Besatzungsmacht, im Verbund agierend mit den zahlreichen Militärorganisationen, die mit den Nazis kollaborierten. Solche Konstellationen hätten unweigerlich zu beängstigender Polizeibrutalität geführt und darüber hinaus weniger Möglichkeiten zur Sabotage geboten. Allerdings verabscheuten viele Mitglieder der Résistance das Verhalten der Polizei dennoch als Zeichen einer feigen und opportunistischen Kollaboration zwischen dem Feind und den – ihrer Ansicht nach – Verrätern.

Trotz der Vermutung, dass die menschlichen Überreste in der Rue Le Sueur mit der Gestapo in Verbindung stehen könnten, quälten Massu Zweifel. Erstens: Niemand hatte ihn gewarnt, sich vom Tatort fernzuhalten. Das wäre zwangsläufig vor oder kurz nach der Entdeckung der Leichen geschehen, hätte es eine Verbindung zur Gestapo gegeben. Zweites: Er war beim Tatort keinem Gestapo-Mann begegnet, was mit Sicherheit geschehen wäre, wenn die Gestapo das Gebäude in irgendeiner Art und Weise genutzt hätte. Stunden, nachdem ihn sein Sekretär verständigt hatte, wartete Massu immer noch darauf, dass sich die Deutschen einschalten würden.

Kommissar Massu erreichte sein Büro am Quai des Orfèvres 36 auf der Île de la Cité um ungefähr 9 Uhr am Morgen des 12. März 1944. Von dem Fenster im dritten Stock der Kriminalpolizeibehörde konnte er auf die Rosskastanienbäume des Place Dauphine blicken, auf das Restaurant Le Vert-Galant und die Pont Neuf, die älteste Brücke von Paris, die trotz der zunehmenden Bombardements der Alliierten immer noch stand.

Einige Inspektoren verfassten Berichte, während andere sich um die in den Fluren wartenden Häftlinge kümmerten. Wie sich herausstellte, war niemand von ihnen beim Tatort gewesen. Massu nahm sich die erst wenige Stunden zuvor angelegte Akte Petiot vor und bereitete sich auf eine erneute Besichtigung des Hauses vor. Begleiten sollten ihn einige hochrangige Beamte der Stadt und der Polizei, darunter sein direkter Vorgesetzter, Polizeipräfekt Amédée Bussière, der den Tatort unbedingt sehen wollte, da er sowohl den französischen als auch den obersten deutschen Behörden Bericht erstatten musste. Um 10 Uhr gab das von den Deutschen kontrollierte Radio Paris den grauenhaften Leichenfund im sogenannten „Beinhaus“ an der Rue Le Sueur bekannt. „Petiot ist aus Paris geflohen“, verlas der Moderator und verschwendete dabei keine Zeit darauf, Spekulationen über den Aufenthaltsort des Verdächtigen anzustellen. „Es ist so gut wie sicher, dass er zu den Terrorbanden von Haute Savoie zurückkehrte.“ So bezeichneten die Nazis die Kämpfer der Résistance, die sich in den alpinen, an die Schweiz angrenzenden Regionen versteckten. „Dort wird er seine Aufgabe als medizinischer Leiter wieder aufnehmen.“ Im Rahmen dieser ersten Berichterstattung, aber auch am darauf folgenden Tag, zeichneten die Sender ein Porträt des Mörders als eines abtrünnigen Terroristen, der sich gegen das Dritte Reich auflehnte.

Allerdings hatte Radio Paris keinen guten Ruf und konnte nicht als sichere Quelle für hieb- und stichfeste Informationen gelten.

„Radio Paris lügt, Radio Paris lügt, Radio Paris ist deutsch“, lautete ein bekannter Refrain, gesungen zur Melodie von „La Cucaracha“. War Petiot tatsächlich ein Mitglied der Résistance? Innerhalb der Polizei kursierten schon Gerüchte über eine mögliche Verbindung des Verdächtigen zu geheimen patriotischen Organisationen. Massu erfuhr zudem, dass ein angeblicher Anführer eines Netzwerks der Résistance zum Tatort gekommen war, mit den Beamten gesprochen und nach einem Rundgang durch das Gebäude den Ort mit ihrem Einverständnis wieder verlassen hatte. Die beiden Streifenpolizisten Fillion und Teyssier stritten die Behauptung zwar ab, doch Massu wollte die beiden noch persönlich befragen.

Die Nachricht über die Entdeckung der menschlichen Überreste verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Viele Pariser machten bei ihren Spaziergängen einen Umweg durch die Rue Le Sueur, nur einen kurzen Fußweg vom Triumphbogen, der Avenue des Champs-Élysées und dem waldähnlichen Parkgelände Bois de Boulogne entfernt. So manche Frau hielt dort kurz auf dem Weg zu oder von den Einkäufen an und unterbrach damit die tägliche Routine, sich mit einem Korb in die langen Schlangen vor der Bäckerei, der Molkerei, dem Metzger, dem Gemüsehändler, dem Tabakgeschäft oder sonst wo einzureihen, um rationierte Ware minderer Qualität zu erstehen – falls überhaupt etwas zu bekommen war. Als Madame Legouvé, eine von Petiots Nachbarinnen, mit ihrer Tochter an diesem Morgen spazieren ging, schnappte sie das Gespräch von zwei Männern auf, die sich über den Fund unterhielten. Einer von ihnen berichtete sichtlich angewidert von dem Gestank im Umkreis des Arzthauses und behauptete, dass es „der Tod“ sei, wohingegen der andere antwortete: „Der Tod hat keinen Geruch.“

In Madame Legouvés Appartementhaus entfachte das Ereignis unter den Mietern hitzige Diskussionen. Einer bemerkte, dass der auf dem Bürgersteig wahrnehmbare Gestank nicht mit dem „wirklich schlimmen und schrecklichen Gestank“ im Innenhof zu vergleichen sei. Monsieur Mentier, ein weiterer Nachbar, zuckte nur mit den Schultern und wollte sich nicht in die Spekulationen einmischen. Seiner Ansicht nach entwich der Geruch einem beschädigten Kanalisationsrohr. Ein Concierge hingegen deutete auf eine schreckliche Wahrheit hin: „Wenn ich Ihnen alles erzähle, was ich weiß, dann würden Sie Ihre Meinung schleunigst ändern.“

AUCH DAS WAHRHAFT BÖSE GRÜNDET IN DER UNSCHULD.

(Ernest Hemingway, Paris –ein Fest fürs Leben)

Dr. Marcel André Henri Félix Petiot erweckte den Eindruck eines respektablen Hausarztes mit einer gutgehenden Praxis. Er vergötterte seine Frau Georgette Lablais Petiot, eine attraktive 39-jährige Brünette, die er vor fast 17 Jahren geheiratet hatte. Sie spielten Bridge, besuchten häufig das Theater oder Kino und waren ganz vernarrt in ihren einzigen Sohn Gérard (Gerhardt Georges Claude Félix), den damals nur noch ein Monat von seinem 16. Geburtstag trennte. Diese Informationen machten die Leichenfunde in der Rue Le Sueur nur noch unverständlicher.

Der Arzt war in Auxerre aufgewachsen, einer mittelalterlichen Stadt, rund 150 Kilometer von Paris entfernt. Im Zentrum, zwischen all den Fachwerkhäusern mit Steinfundament und den sich dahinschlängelnden Straßen mit Kopfsteinpflaster, standen die beeindruckende gotische Kathedrale von St. Étienne und das große Benediktinerkloster von Saint-Germain mit seinem Glockenturm aus dem späten 15. Jahrhundert. Die Yonne verlief durch das für seinen Chablis berühmte Weinanbaugebiet und erstreckte sich auch in die umliegenden Waldgebiete der Region, die den zweitwichtigsten Exportfaktor lieferten – Nutzholz.

Petiots Vater, Félix Iréné Mustiole, war im Post- und Telegraphenamt von Auxerre angestellt. Seine Mutter, Marthe Marie Constance Joséphine Bourdon – oder Clémence, wie sie sich am liebsten nannte –, hatte bis zu Petiots Geburt ebenfalls als Postangestellte gearbeitet. Petiot, der ältere von zwei Söhnen, wurde am 17. Januar 1897 geboren. Sein Bruder Maurice kam fast zehn Jahre später zur Welt, im Dezember 1906. Petiot verbrachte die ersten zehn Lebensjahre in der Mietwohnung der Familie, im obersten Stock des Hauses Rue de Paris Nummer 100.

1912 verstarb die Mutter aufgrund von Komplikationen bei einem chirurgischen Eingriff. „Nach dem Tod meiner Schwester“, erklärte Henriette Bourdon Gaston der Polizei im März 1944, „zog ich meinen Neffen auf.“ Viele Dorfbewohner behaupteten hingegen, dass die Brüder schon wesentlich länger bei ihr lebten. Petiot soll schon ab dem Alter von zwei Jahren längere Zeitabschnitte bei seiner Tante verbracht haben. Schämte sich Gaston für den Mann, den sie großgezogen hatte? Spielte sie deshalb ihre Rolle bei seiner Erziehung herunter?

Für Massu und für Historiker stellte es eine schwierige Herausforderung dar, sich durch den Wust von Gerüchten, Tratsch und Mythen durchzuarbeiten, die Petiots Kindheit umgaben. Wie bei anderen Mordangeklagten auch überschlugen sich die Nachbarn förmlich mit Geschichten über sein vermeintlich sadistisches und asoziales Verhalten. Der junge Petiot soll angeblich Insekten gefangen und ihnen die Beine und Köpfe ausgerissen haben. Er soll junge Vögel aus ihren Nestern gestohlen, ihnen die Augen ausgestochen und gelacht haben, als sie vor Schmerzen kreischten und sich verängstigt in eine Ecke des Käfigs verkrochen. Dann verweigerte er ihnen Wasser und Nahrung und beobachtete, wie die misshandelten Tiere langsam verhungerten.

Seine Grausamkeit machte noch nicht mal vor der Lieblingskatze Halt. In einer von mehreren Versionen dieser Geschichte wollte Henriette Gaston Wäsche waschen, stellte eine große Schüssel Wasser auf die Herdplatte und holte das Leinen. Marcel spielte mit der Katze auf dem Küchenboden. Als Gaston zurückkehrte, hielt der Junge das Tier am Fell des Halses fest und versuchte, die Pfoten der Katze ins mittlerweile siedende Wasser zu tauchen. Seine Tante schrie auf vor Entsetzen, woraufhin Marcel sein Verhalten sofort änderte, die Katze schützend an die Brust drückte und Henriette anschrie, dass er sie hasse und sich wünsche, sie wäre tot. Am nächsten Morgen bot sich der Frau ein Bild des Grauens: Henriette wollte ihrem Neffen eine Lektion in Mitgefühl erteilen und erlaubte, dass die Katze bei ihm schlief. Am nächsten Morgen aber war der Junge mit Biss- und Kratzwunden regelrecht übersät. Er hatte die Katze erwürgt.

Der Tratsch über den zukünftigen Arzt brachte eine Fülle verschiedenster Geschichten ans Tageslicht, die allerdings schwierig zu verifizieren waren. Die meisten Erzählungen beschrieben Petiot als frühreif und hochintelligent. Er las schon früh für eigentlich ältere Leser geeignete Literatur und soll später ein Buch pro Nacht verschlungen haben. Seine literarischen Interessengebiete hatten angeblich eine beträchtliche Bandbreite, obwohl man das an seiner Bibliothek nicht ablesen konnte, in der sich eine übermäßig große Anzahl von Polizeiromanen fand, Studien zur Kriminologie und Bücher über berühmte Mörder wie Henri Landru, Jack the Ripper und Dr. Crippen.

Als Schulkind langweilte sich Petiot schnell und zog oft den Ärger der Lehrer auf sich. Wie die französische Polizei später herausfand, musste er sich in der Grundschule einem Disziplinarverfahren stellen, da er pornographische Heftchen mit in die Klasse gebracht hatte. Wie mehrere seiner Klassenkameraden den Inspektoren berichteten, las der junge Petiot gerne etwas über das Sexualverhalten berühmter Persönlichkeiten und fokussierte das Thema, wenn es sich nach damaliger Auffassung um ein abnormes Sexualleben handelte. Mit Genuss sprach er über die Homosexualität von Julius Cäsar und Alexander dem Großen und der Bisexualität von Giacomo Casanova. Der Chevalier d’Eon zählte zu seinen Lieblingsfiguren, ein Fechter, Transvestit und Spion, der in den aristokratischen Zirkeln des 18. Jahrhunderts in Frankreich für reichlich Wirbel sorgte.

Petiots Vater wollte, dass beide Söhne ihm in den Postdienst folgten. Doch Marcel war – wie er es ausdrückte – nicht interessiert daran, sein Leben in einem Büro zu verbringen und auf das Greisenalter zu warten. Er wollte hoch hinaus und etwas Besseres werden.

Er war ein ambitionierter Junge, der nach Macht, Wohlstand und Ruhm strebte, verbrachte die Jugend aber größtenteils als Einzelgänger. Im Rahmen der Polizeirecherchen fanden sich nur wenige Freunde aus der Kindheit. Ein Freund erlaubte Petiot ein Messerspiel zwischen den Fingern seiner auf einem Tisch ausgestreckten Hand oder Wurfspiele, vergleichbar denen in einer Zirkusvorstellung. Die Beamten machten eine ehemalige Geliebte ausfindig, eine Kabaretttänzerin mit dem Namen Denise, der er als Jugendlicher in Dijon begegnet war. Sie hatte ihn aus heiterem Himmel verlassen, was Petiot später mit der schnippischen Bemerkung honorierte, dass sie die einzige Vermisste war, die ihm weder Polizei noch Presse anlastete.

Jean Delanove, ein einstiger Klassenkamerad, erinnerte sich daran, dass Petiot manchmal eine Pistole mit in die Schule brachte und damit vor den anderen Kindern auf dem Spielplatz angab, indem er auf streunende Katzen zielte. Da er die Waffe sogar in den Klassenraum mitnahm und während einer Unterrichtsstunde in die Decke feuerte, wurde er schließlich von der Schule geworfen.

Athanise Berthelot, Lehrkraft in Auxerre, kannte Petiot im Alter von 13 bis 16 Jahren und beschrieb ihn als „intelligent, doch seine mentalen Fähigkeiten nicht ausschöpfend. Zusammengefasst war er ein bizarrer Charakter.“

Der stellvertretende Direktor Marcel Letrait stimmte dem zu. Petiot konnte als schlau bezeichnet werden, doch wenn er sich auf seine Aufgaben konzentrieren sollte, war er „nicht in der Lage, eine regelmäßige Leistung“ abzuliefern.

Im Alter von 17 Jahren verhaftete man Petiot. Die Straftat muss seinen Vater, immer noch Angestellter bei der Post, besonders verärgert haben. Petiot wurde dabei ertappt, wie er Briefe mit einer Art Angelrute, versehen mit einem haftfähigen Stoff am Ende der Leine, aus einem Postbüro herausfischte. Man glaubte, dass er auf Bargeld, Geldanweisungen oder einfach Briefe mit verfänglichen Inhalten aus war. Diese Informationen wollte er möglicherweise mit anonymen Schreiben verbreiten, eventuell begleitet von Erpressungen. Wie es das französische Gesetz verlangte, wurde der junge Delinquent von einem berufenen Psychiater untersucht, der die Schlussfolgerung zog, dass Petiot an einer vererbten Geisteskrankheit litt. Sein Vater protestierte und stritt die Diagnose als unzutreffend ab.

Anscheinend wollte der junge Petiot um jeden Preis die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Als die Mutter starb, wandte sich der trauernde Vater von den beiden Jungen ab. Marcel Petiot äußerte später die Vermutung, kein Wunschkind gewesen zu sein, sondern das Resultat eines Seitensprungs. Eines war sicher: Er fühlte sich einsam, zurückgestoßen und ungeliebt. Seine erste engere Beziehung knüpfte er zum Bruder Maurice. Die Brüder Petiot hatten fast ihr ganzes Leben lang ein enges Verhältnis.

Nach einigen weiteren erfolglosen Schulbesuchen in Joigny und Dijon, erhielt Petiot am 10. Juli 1915 ein Diplom, das den Abschluss einer höheren Schulausbildung (Bachot d’Enseignement Secondaire) attestierte. Den dafür notwendigen Unterricht erhielt er von seinem Onkel Vidal Gaston, einem Mathematiklehrer, zu Hause in Auxerre. Anschließend – der Erste Weltkrieg wütete in Europa – meldete sich Petiot freiwillig zur Armee und erhielt in Auxerre eine der ersten Rekrutierungsnummern (1097). Am 11. Januar begann die militärische Grundausbildung in Sens, einem idyllischen und verschlafenen Dorf, dessen Kathedrale von William of Sens entworfen worden war, der berühmt war für seine Arbeit an der Canterbury Cathedral.

Zehn Monate später musste Petiot in den schlammigen, blutigen und von Ratten heimgesuchten Gräben der Westfront seine Feuertaufe bestehen. Es war der Beginn von vier grauenhaften Monaten voller Luftangriffe, permanentem Artilleriebeschuss und brutalstem Einzelkampf. Um den jungen Petiot herum, er gehörte zum 89. Infanterieregiment, wurden Menschen verstümmelt, Knochen zerschmettert und Eingeweide aus den Körpern gerissen. Das schreckliche Gemetzel des Stellungskriegs war kaum in Worte zu fassen. Der Pariser Arzt Sumner Jackson, der in dem Gebiet, in dem Petiots Regiment kämpfte, einen Rettungswagen fuhr, schätzte vorsichtig, dass die französische Armee 100 Männer in der Minute verlor. Am 20. Mai 1917 wurde Petiot in einem Schützengraben in Craonne, nahe des Höhenzugs Chemin des Dames gelegen, einem strategisch wichtigen Zugang zum Fluss Aisne, verwundet. Eine Handgranate riss eine fast sieben Zentimeter tiefe Wunde in seinen linken Fuß.

Es war eine merkwürdige Verletzung. Eine in einen Schützengraben geworfene Handgranate würde die Explosionskraft in der Regel nach oben freisetzen und einen Fuß nicht an der Unterseite treffen. Und tatsächlich – mindestens ein Soldat von Petiots Regiment behauptete, er habe sich die Verletzung selbst zugezogen. Petiot hatte laut dessen Aussage ein Mörsergeschoss ins Rohr des Werfers eingeführt und den Fuß vor die Öffnung gehalten. Petiot widersprach der Aussage hartnäckig und in aller Schärfe und tat sie als niederträchtiges Ammenmärchen eines Mannes ab, der ihn um seinen Bildungsstand beneidete.

Zu dem Zeitpunkt zeigten sich die ersten deutlichen Anzeichen von Petiots psychischer Instabilität. Wie viele Soldaten litt er unter einer Kriegsneurose – ein Begriff, der aus dem Ersten Weltkrieg stammt: Er konnte weder schlafen noch essen und litt an quälenden Kopfschmerzen und Schwindel. Petiot verlor an Gewicht. Schon bei dem leisesten Geräusch begann er zu zittern oder er zuckte zusammen. Er litt an unkontrollierbaren und plötzlich auftretenden Weinanfällen und Bronchialbeschwerden. Letztere ließen sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen früheren Giftgasangriff zurückführen. Der Oberarzt des Krankenhauses in Orléans diagnostizierte folgende Krankheiten: „Mentale Instabilität, Neurasthenie, Depressionen, Anflüge von Melancholie, Obsessionen und Phobien.“

Während der letzten 24 Monate des Krieges verlegte man Petiot ständig – von Krankenhäusern in Armeebaracken weiter in Psychiatrien und aufgrund von Diebstahl sogar in ein Militärgefängnis. Ihm wurde das Entwenden von Decken, Morphium und weiteren Armeevorräten zur Last gelegt, wie auch von Brieftaschen, Fotos und Briefen.

Ein Soldat erinnerte sich an die erste Begegnung mit Petiot: Er kehrte in die Baracke zurück und sah einen lächelnden Fremden ausgestreckt auf einem Klappbett, ein Buch in den Händen haltend. Der Neuankömmling las bei Kerzenlicht. Bei näherem Hinschauen erkannte der Soldat, dass sowohl das Buch als auch die Kerze ihm gehörten. Petiot schien es überhaupt nicht peinlich zu sein, sondern er meinte lapidar: „Was dir gehört, gehört auch mir.“ Der Soldat wollte wissen, ob das Prinzip auf Gegenseitigkeit beruhe, und machte sich nach der Bestätigung daran, Petiots Brotbeutel zu durchstöbern. Er fand lediglich ein Miniatur-Schachspiel vor.

Nach Petiots Ankunft durfte sich die Einheit über eine Vielzahl verschiedener Nahrungsmittel freuen, wie Räucherwurst, diverse Käsesorten, Süßigkeiten, Wein und andere durch den Krieg rar gewordene Gaumenfreuden. Ohne Zweifel stammten sie von bei Tag und Nacht stattfindenden Beutezügen. Der Soldat erinnerte sich an ein Gespräch über das Moralische am Diebstahl, den Petiot durch die These rechtfertigte, er sei völlig normal. „Was glaubst du wohl, wie die riesigen Vermögen zustande gekommen sind und wie es zu den Kolonien kam? Durch Diebstahl, Krieg und Enteignung.“ Gab es überhaupt eine Moral? Nein, antwortete Petiot. „Es herrscht immer das Gesetz des Dschungels. Die Moral wurde für die Reichen kreiert, damit man ihnen nicht die Güter nimmt, die sie durch ihre Raubzüge anhäuften.“ Später behauptete Petiot, dass er durch den Krieg viel gelernt habe.

Nur noch ein Mal kehrte er in den aktiven Dienst zurück, und zwar im September 1918 als Maschinengewehrschütze des 91. Infanterieregiments in Charleville in den Ardennen. Es war die zweite Schlacht an der Marne. Wie bei dem ersten Gefecht an der Marne vor vier Jahren standen die Deutschen kurz davor, nach Paris durchzubrechen. Doch auch hier gab es Zerwürfnisse mit seinen Vorgesetzten, woraufhin sich bei Petiot wieder Panikattacken einstellten. Ein Arzt vertrat später die Ansicht, dass er die psychischen Probleme nur vorgespielt habe, um sich vor dem Gefecht zu drücken. Angeblich soll er sich – um perfekt zu simulieren – Wissen in der Bücherei des Krankenhauses angeeignet haben, besonders in den dort vorhandenen medizinischen Fachbüchern. Jedoch waren die behandelnden Ärzte überzeugt, dass keine Täuschungsabsichten vorlagen und die Diagnose korrekt war.

Im Laufe der nächsten drei Jahre wies man Petiot in verschiedene Anstalten ein, darunter Fleury-les-Aubrais, Bagnères, Évreux und Rennes. Fünf Monate nach dem Waffenstillstand lag Petiot auf der psychiatrischen Station des Militärhospitals in Rennes. Sein Leiden diagnostizierte man als „mentale Instabilität im Zusammenhang mit Schlafwandeln, Melancholie und Depression, bestimmt durch eine suizidale Tendenz und Verfolgungswahn“. Petiot verließ die Armee im Juli 1919 und erhielt eine 40-prozentige Versehrtenrente, wurde aber im September 1920 vollständig krankgeschrieben. Untersuchende Ärzte glaubten, dass er arbeitsunfähig war, und schlugen daraufhin eine Einweisung mit „ständiger Überwachung“ vor.

Nach weiteren medizinischen Untersuchungen reduzierte man im März 1922 die Arbeitsunfähigkeit erneut auf 50 Prozent. Diese Diagnose wurde bei einer Nachuntersuchung im Juli 1932 bestätigt.

Bei der Einschätzung von Petiots psychischer Gesundheit befragten Ermittlungsbeamte der Armee verschiedene Familienmitglieder. Seine Großmutter Jeannquin Constance Bourdon erklärte ihnen gegenüber, dass man ihn in seiner Kindheit als „empfindlich und nervös“ hätte beschreiben können. Bis zum Alter von zehn oder zwölf Jahren war er Bettnässer und kotete ein. Nachts wollte er nicht schlafen, sondern immer „spazieren gehen“. Sein Onkel und Lehrer Vidal Gaston beschrieb ihn als einen „sehr intelligenten Jungen, der schnell verstand“, doch er fügte hinzu, dass er „ein bizarres Verhalten an den Tag legte“. Er bekam niemals Besuch von Freunden. Seitdem Gaston ihm bei den Abschlussprüfungen geholfen hatte, sah er Petiot kein einziges Mal mehr. Gastons Aussage nach konnte er „keine näheren Auskünfte über seinen psychischen Zustand geben“.

Der Armeeausschuss war damals nicht die einzige Institution, die den Patienten unter die Lupe nahm, denn Petiot hatte sich zu einem erstaunlich guten Medizinstudenten an der Universität von Paris gemausert und musste demzufolge ständig Prüfungen absolvieren. Nach der Entlassung aus dem Militär nahm er an einem Schnellkurs für Veteranen teil, der den ehemaligen Soldaten einen reibungslosen Wiedereintritt in das bürgerliche Leben ermöglichen sollte. In den ersten zwei Jahren studierte er Osteologie, Histologie, Anatomie, Biochemie, Physiologie und die Kunst des Sezierens. Sein drittes und letztes Jahr absolvierte er in Paris, er bestand die Prüfung am 15. Dezember 1921 mit Auszeichnung. In seiner Doktorarbeit Ein Beitrag zum Studium akuter progressiver Paralysen thematisierte er die „Landry’sche Paralyse“, benannt nach dem Arzt, der 1859 zuerst die Symptome der unterschiedlich verlaufenden Nervenkrankheit diagnostizierte.

Später kamen Zweifel an seinem Abschluss auf. Hatte er tatsächlich die Prüfungen nach einer so kurzen Studienzeit bestehen können? Der angesehene Psychiater Paul Gouriou drückte seine Skepsis aus und wies auf einen lebhaften Handel mit Doktorarbeiten ganz in der Nähe der Universität hin. Allerdings konnte er die Behauptung nicht mit Beweisen untermauern. Auch von anderer Seite kamen keine konkreten Anhaltspunkte. Der Dekan der medizinischen Fakultät der Universität von Paris bestätigte der französischen Polizei, dass bei Petiots Abschluss alles rechtens war. Ob er allerdings die darüber hinausgehende Belobigung für seine nur 26-seitige Arbeit, die von einem Arzt einige Jahre später als „sehr banal“ eingestuft wurde, verdient hatte, ist jedoch zweifelhaft.

Zumindest genoss Petiot damals einen Moment des Triumphs. Sein Vater organisierte aufgrund des Abschlusses ein Festessen, lieh sich dafür ein Silberbesteck von den Nachbarn und holte ein Service aus dem Schrank, das seit dem Tod der Mutter nicht mehr benutzt worden war. Der jüngere Maurice wartete voller Spannung auf die Rückkehr des Bruders, den er sehr verehrte. Petiot, immer noch der Meinung, dass sein Vater nicht viel auf ihn gehalten hatte, reiste pünktlich an und verhielt sich eher steif, kalt und distanziert. Er suchte nicht das Gespräch und beantwortete die meisten Fragen mit knappen Sätzen. Kurz bevor der Nachtisch serviert wurde, gab Petiot bekannt, dass er noch anderswo einen Termin wahrnehmen müsse, und verließ den Raum.

Der 25-jährige Marcel Petiot eröffnete die erste Praxis in der traditionsreichen Stadt Villeneuve-sur-Yonne, ungefähr 120 Kilometer südöstlich von Paris und ca. 40 Kilometer von Auxerre entfernt gelegen. Er bezog ein kleines Haus an der kopfsteingepflasterten Rue Carnot, das an einer Seite an die im gotischen Stil erbaute Kirche von Notre Dame angrenzte, deren Bau Papst Alexander 1163 zu Ehren von Ludwig VII. initiiert hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich das „Haus der sieben Köpfe“, ein Wohnhaus mit gespenstischen, aus Marmor gemeißelten Köpfen, angebracht über den Fenstern des zweiten Stockwerks.

Petiot hatte sich das kleine Städtchen ausgesucht, da es in der Nähe seines Zuhauses lag und dort wenig ansässige Ärzte praktizierten. Tatsächlich waren es nur zwei Kollegen, nicht mehr weit von der Rente entfernt. Petiots Anzeigen und Flugblätter, die er kurz nach der Ankunft platzierte, stellten sein Talent zulasten der Rivalen heraus. „Dr. Petiot ist jung, und nur ein junger Arzt kann die neuesten Methoden umsetzen, die durch den Fortschritt entstehen, einen Prozess, der mit Riesenschritten vorwärts drängt.“ Petiot versprach, die Patienten zu behandeln und nicht auszubeuten. Schon bald lief die Praxis mehr als zufriedenstellend und zog unterschiedlichste Patienten an, die alle seine Arbeit lobten.

Der junge Arzt war liebenswürdig, höflich und charmant. Er konnte gut zuhören und schien laut Aussagen vieler Patienten eine außergewöhnliche Fähigkeit bei der Diagnose verschiedenster Krankheiten zu besitzen. „Ich weiß genau, was Sie meinen“, sagte er häufig. „Mir ist klar, was Ihnen fehlt“, lautete eine weitere Antwort, wenn er die Beschwerden des Patienten mit erstaunlicher Treffsicherheit beschrieb. Ein ständig wiederkehrendes Gerücht besagte, dass er ein kleines Mikrofon unter dem Tisch im Wartezimmer versteckte hatte. Petiot tröstete die Patienten mit seinen beinahe schon unheimlichen diagnostischen Fähigkeiten und überzeugte viele Einwohner Villeneuve-sur-Yonnes davon, dass er der beste Arzt in der Stadt war.

Madame Husson erklärte später, wie er mit Hilfe einer selbst hergestellten Salbe ein Geschwür an der Stirn eines Kindes entfernt habe, das bis zu diesem Zeitpunkt auf keine Behandlung reagiert hätte. Monsieur Fritsch erinnerte sich an Petiot, dass er angeboten habe, einen seiner Nachbarn zu behandeln, bei dem eine unheilbare Krankheit diagnostiziert worden sei. Petiot habe behauptet, ein neues, riskantes Medikament zu kennen, das sich noch im Erprobungsstadium befand. Es verspreche Heilung, könne aber genauso gut den Tod bringen. Er habe gefragt, ob der Patient es auf einen Versuch ankommen lassen wolle, und dieser habe natürlich den sich ihm bietenden Strohhalm gegriffen und dann noch ein Viertel Jahrhundert lang gelebt.

Der junge Arzt engagierte sich zunehmend intensiver in seinem Beruf. Er öffnete die Praxis sogar am Sonntag, und zwar für Arbeiter, die ihn unter der Woche nicht konsultieren konnten, er machte Hausbesuche und fuhr auf dem Fahrrad lange Wege, um Kranke zu behandeln, speziell Kinder. Er gewährte älteren oder ärmeren Patienten Preisnachlässe und verzichtete in einigen Fällen komplett auf sein Honorar. Weltkriegsveteranen zahlten weniger, wenn sie überhaupt etwas entrichten mussten. Schon bald nannte man Petiot den „Arbeiterarzt“ oder den „Arzt der einfachen Leute“. Bald stieg er von seinem Fahrrad auf einen gelben Sportwagen um, einen Renault 40 CV. Im Laufe der nächsten Jahre legte sich Petiot zahlreiche Fahrzeuge zu, darunter ein Amilcar, ein Salmson und ein Butterosi.

Er genoss seinen Erfolg. Petiot speiste regelmäßig im Hôtel du Dauphin in der Rue Carnot, vertiefte sich in die Geschichte seiner Wahlheimat und las Bücher ihrer berühmtesten Bewohner, etwa des Philosophen Joseph Joubert oder von François-René de Chateaubriand, einem Dichter der Romantik. Er sang, beschäftigte sich mit Bildhauerei, malte, spielte Schach und gewann in einem Jahr sogar ein Dame-Turnier. Voller Stolz trug er seine Krawatten, die einzigen Modeartikel, die er sich gönnte, und begab sich oft auf nächtliche Spaziergänge, meist in einen schwarzen Mantel gehüllt und den Hut über die Augen gezogen.